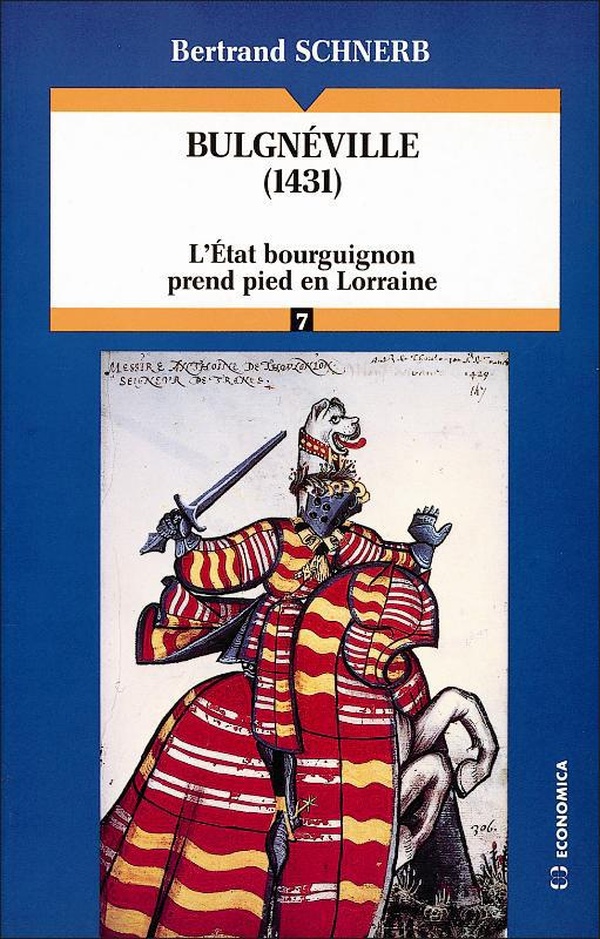

2 juillet 1431 : bataille de Bulgnéville.

La bataille de Bulgnéville s’est déroulée à 20 kilomètres au sud-est de Neufchâteau. Il s’agit d’une bataille pour la succession à la tête du duché de Lorraine après la mort de Charles II. Elle oppose d’une part René d’Anjou, duc de Bar, duc consort de Lorraine par sa femme Isabelle fille du duc Charles II, futur duc d’Anjou et roi de Naples, allié aux Français, et d’autre part le comte Antoine de Vaudémont, neveu de Charles II, compétiteur de René d’Anjou à la tête du duché de Lorraine et partisan de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, allié aux Anglais.

Antoine de Vaudémont dispose de 4 000 cavaliers et 5 000 fantassins commandés par Antoine de Toulongeon, maréchal du duc de Bourgogne. René a l’appui de son beau-frère Charles VII qui lui envoie les troupes du chevalier Arnault Guilhem de Barbazan, un vieux militaire blanchi sous le harnois : 4 500 cavaliers et 6 000 fantassins, sans homogénéité et sans expérience.

René veut prendre possession du comté de Vaudémont et se précipite au-devant des Bourguignons qui cherchent à l’éviter. C’est à un kilomètre à l’ouest de Bulgnéville, entre le village de Vaudoncourt et le ruisseau de l’Anger, qu’a lieu le 2 juillet 1431 un affrontement qui restera longtemps dans les mémoires.

Les Bourguignons s’installent sur une légère éminence où les troupes de René les attaquent, sûres de l’emporter grâce à leur supériorité numérique. Mais elles sont stoppées net par les archers picards de Toulongeon et la mêlée tourne à la plus grande confusion. En une heure à peine, l’affaire est achevée. C’est la débandade dans les rangs lorrains, qui sont taillés en pièces. Barbazan est tué (plus tard, il sera enterré à Saint-Denis, « la nécropole des rois », sur ordre de Charles VII), Baudricourt prend la fuite (lui qui avait donné un cheval et une escorte à Jeanne d’Arc deux ans plus tôt afin qu’elle puisse se rendre à Chinon).

Le duc René lui-même tombe entre les mains de Toulongeon ; le duc de Bourgogne l’accueillera dans ses prisons de Dijon jusqu’en avril 1437.

Antoine de Vaudémont se croit vainqueur, mais il ne peut prendre la tête du duché de Lorraine face à l’opposition du roi Sigismond de Luxembourg. Dix mois plus tard, René est libéré sur parole sans que le problème de sa rançon soit réglé. Après un second séjour en prison, le montant de sa rançon est établi à 400 000 écus. Il a en définitive sauvé son héritage et demeure maître de la situation. Il négocie avec Antoine de Vaudémont : la fille de René, Yolande, épousera Ferri de Vaudémont.

Pourtant, la Lorraine n’est déjà plus la préoccupation première du duc René 1er.

En 1434, la mort de son frère aîné le fait duc d’Anjou, comte de Provence, roi de Sicile et de Jérusalem. Il hérite par conséquent des rêves italiens de ses ancêtres (voir René 1er de Naples) et installe sa cour à Aix-en-Provence, où la postérité gardera de lui l’image du Bon Roi René.

2 juillet 1652 : bataille du faubourg Saint-Antoine (Paris).

La bataille ou combat du faubourg Saint-Antoine a eu lieu à Paris lors de la Fronde entre l’armée royale commandée par Turenne et les troupes de la Fronde commandées par Condé.

Condé et ses troupes sont au pied des remparts de Paris, dans le faubourg Saint-Antoine ; les portes sont closes et ils risquent d’être pris en tenaille entre la muraille et les troupes royales conduites par Turenne, qui arrivent de l’est.

Anne-Marie-Louise d’Orléans (la Grande Mademoiselle), fille de Gaston d’Orléans, convaincue par le comte de Fiesque que Condé a envoyé pour faire connaître sa situation désespérée, fait tirer le canon de la Bastille sur les troupes royales et ouvrir la porte Saint-Antoine, ce qui permet à Condé d’entrer dans la ville.

En , Condé sera finalement forcé de rendre Paris aux forces royalistes, mettant fin à la période de la Fronde. La Bastille est revenue par la suite sous contrôle royaliste. Une partie des soldats des troupes de Turenne et de Condé, qui furent tués furent enterrés au cimetière Sainte-Marguerite.

2 juillet 1779 : d’Estaing débarque à la Grenade (Caraïbes).

La France s’engage dans la guerre d’indépendance américaine au début de l’année 1778 avec une escadre de 12 vaisseaux et 5 frégates sous les ordres du vice-amiral d’Estaing pour soutenir la révolte des « insurgents ». Cette force navale arrive en sur les côtes américaines. D’Estaing a pour mission d’attaquer les Anglais « là où il pourrait leur nuire davantage et où il le jugerait le plus utile aux intérêts de Sa Majesté et à la gloire de ses armes ». Ces ordres lui laissent donc carte blanche, mais il lui est recommandé de ne pas quitter les côtes américaines avant d’avoir « engagé une action avantageuse aux Américains, glorieuse pour les armes du roi [et] propre à manifester immédiatement la protection que Sa Majesté accorde à ses alliés ». D’Estaing renonce à attaquer New York défendue par des troupes nombreuses puis échoue devant Newport (). Une violente tempête l’empêche d’affronter les 14 vaisseaux de Howe. L’escadre française se replie alors sur Boston pendant plus de deux mois pour se ravitailler et réparer les avaries. D’Estaing fait ensuite voile sur la Martinique (novembre), mais subit un sanglant échec en tentant de reprendre l’île voisine de Sainte-Lucie (décembre) enlevée par les troupes et l’escadre de Barrington.

La France s’engage dans la guerre d’indépendance américaine au début de l’année 1778 avec une escadre de 12 vaisseaux et 5 frégates sous les ordres du vice-amiral d’Estaing pour soutenir la révolte des « insurgents ». Cette force navale arrive en sur les côtes américaines. D’Estaing a pour mission d’attaquer les Anglais « là où il pourrait leur nuire davantage et où il le jugerait le plus utile aux intérêts de Sa Majesté et à la gloire de ses armes ». Ces ordres lui laissent donc carte blanche, mais il lui est recommandé de ne pas quitter les côtes américaines avant d’avoir « engagé une action avantageuse aux Américains, glorieuse pour les armes du roi [et] propre à manifester immédiatement la protection que Sa Majesté accorde à ses alliés ». D’Estaing renonce à attaquer New York défendue par des troupes nombreuses puis échoue devant Newport (). Une violente tempête l’empêche d’affronter les 14 vaisseaux de Howe. L’escadre française se replie alors sur Boston pendant plus de deux mois pour se ravitailler et réparer les avaries. D’Estaing fait ensuite voile sur la Martinique (novembre), mais subit un sanglant échec en tentant de reprendre l’île voisine de Sainte-Lucie (décembre) enlevée par les troupes et l’escadre de Barrington.

Au début de 1779, les forces navales françaises n’ont pas remporté la victoire rapide espérée l’année précédente à Versailles. Des renforts sont donc envoyés de France et arrivent progressivement entre février et avril avec les divisions navales du comte de Grasse (), de Vaudreuil (), et de La Motte-Picquet (). De petites expéditions permettent de s’emparer de Saint-Martin (), de Saint-Barthélémy () et, pour finir, de Saint-Vincent ().

D’Estaing dispose ainsi au début de l’été 1779 de 25 vaisseaux, soit plus du double des effectifs de l’année précédente2, l’ensemble étant accompagné d’une dizaine de frégates. Côté anglais, des renforts sont également expédiés : l’escadre du vice-amiral Byron arrive à Sainte-Lucie le avec 10 navires et reçoit ensuite des navires supplémentaires. En juin, il dispose de 21 vaisseaux, sans compter les transports de troupes et les frégates.

D’Estaing décide de prendre l’initiative en attaquant la Barbade, île qui abrite une base de la Royal Navy, mais la météo ne lui est pas favorable. Il reporte donc son choix sur l’île de la Grenade devant laquelle il se présente le . 1 200 soldats sont débarqués. L’attaque dure deux jours, conduite en personne par d’Estaing, l’épée au point. C’est un succès : les défenses anglaises sont balayées et la garnison capitule en laissant 700 prisonniers, 3 drapeaux, 102 canons, 16 mortiers et le gouverneur, Lord Macartney, alors que les Français n’ont que 106 hommes tués ou blessés. Mais le au matin, l’escadre de Byron arrive accompagnée d’un gros convoi de 50 voiles chargé de troupes, sans savoir que l’île est déjà aux mains de d’Estaing. Lorsqu’il s’en rend compte, Byron n’a guère le choix : il lui faut absolument tenter une action d’éclat contre les Français à moins d’encourir de graves sanctions.

D’Estaing dispose d’un nombre de vaisseaux plus importants que Byron (25 contre 21, ordre de bataille présenté plus bas). Mais cet écart n’est que relatif car d’Estaing n’oppose que 1 468 canons aux 1 516 bouches à feu de son adversaire, ce qui s’explique par la composition des escadres. Les deux vaisseaux les plus puissants de d’Estaing sont le Languedoc (navire amiral) et le Tonnant de 80 canons à deux ponts, alors que Byron dispose d’un trois ponts de 90 canons, le HMS Princess Royal et aucun vaisseau de moins de 64 canons. D’Estaing et Byron alignent chacun 12 navires de 74 (ou 70) canons et respectivement 7 et 8 navires de 64 (ou 60) canons, mais l’escadre française comprend aussi 4 vaisseaux de 50 (ou 54) canons de faible utilité militaire. Le vice-amiral anglais dispose donc d’une force plus homogène que celle de son adversaire et peut envisager le combat avec de bonnes chances de succès.

Les frégates repèrent la force anglaise vers 3 h 30 du matin et donnent l’alerte à coup de canons, laissant aux Français le temps de faire leur branle-bas et d’embarquer leurs chaloupes. Byron tente alors un coup d’audace : pensant sans doute que les équipages sont à terre, il se faufile avec ses vaisseaux entre l’île et l’escadre de d’Estaing au mouillage, espérant pouvoir la détruire ou la capturer. Mais les équipages sont au complet et d’Estaing peut compter avec Suffren, de Grasse et La Motte-Picquet, sur la présence de brillants marins pour le seconder. Les forces françaises débarquées sur la Grenade constatent que les navires ennemis passent à portée de tir et retournent leurs canons pour bombarder les vaisseaux anglais qui se retrouvent ainsi pris entre deux feux, transformant la manœuvre de Byron en piège pour ses propres forces.

D’Estaing fait couper les câbles et la bataille s’engage au petit matin en suivant la classique tactique de la ligne de file. Les deux escadres s’affrontent en deux passes d’armes parallèles, la première à contre-bord, la seconde sur la même route. La canonnade est acharnée, comme le confirme le témoignage d’un officier du Fantasque (64 canons), le navire de Suffren, qui combat en deuxième position sur la ligne française et qui essuie le tir des 21 vaisseaux anglais passant devant lui : « Notre vaisseau fit des merveilles, nous tirâmes 1 600 coups de canons, autant que le Languedoc [le navire amiral] qui tint son poste. » L’escadre anglaise, qui essuie 21 000 coups de canons, est sévèrement étrillée. L’arrière-garde anglaise se disloque avec 4 vaisseaux totalement désemparés, les HMS Lion (64), Grafton (74), Cornwall (74) et Monmouth (64) qui sortent de la ligne.

Byron réussit à se retirer vers l’île de Saint-Christophe en prenant en remorque ses 4 vaisseaux hors de combat. La flotte française est victorieuse, mais D’Estaing n’engage pas la poursuite malgré les conseils pressants de Suffren et de La Motte-Picquet. Rien n’est tenté non plus contre le convoi de troupes, pourtant extrêmement vulnérable et que, selon Suffren, un simple vaisseau de 50 canons accompagné de quelques frégates aurait pu capturer.

Les Français comptent 176 tués, dont trois capitaines de vaisseau, et 776 (ou 773) blessés. De leur côté, les pertes anglaises atteignent plus de 1 000 tués et blessés. « Le général [d’Estaing] s’est conduit, par terre et par mer, avec beaucoup de valeur. La victoire ne peut lui être disputée ; mais s’il avait été aussi marin que brave, nous n’aurions pas laissé échapper 4 vaisseaux anglais démâtés » juge Suffren dans sa correspondance.

Les historiens sont plus sévères. Cette bataille fut « la défaite la plus désastreuse de la Royal Navy depuis la bataille de Béveziers en 1690 » estime le stratège américain Alfred Mahan à la fin du XIXe siècle. « Le combat de la Grenade aurait pu, aurait dû être une grande victoire française » note Rémi Monaque. D’Estaing ne comprend pas la portée de sa victoire. Le chef français s’était fait remarquer pendant la guerre de Sept Ans avec une brillante campagne corsaire dans l’océan Indien, mais, ayant commencé sa carrière sur terre, D’Estaing aurait eu beaucoup de mal à voir dans les escadres autre chose qu’un moyen de transporter des troupes. Par ailleurs fait remarquer Jean Meyer, « cela correspond à l’état d’esprit des amiraux français qui considéraient que le seul fait d’avoir tenu tête était suffisant et qu’il ne fallait pas risquer davantage le matériel et les hommes ».

D’Estaing se contente donc de la conquête de la Grenade, victoire complétée par la prise des petites îles voisines des Grenadines, quelques jours plus tard. La bataille de la Grenade est donc un authentique succès tactique français, mais sans portée stratégique, car ce n’est qu’un théâtre d’opérations mineur durant cette guerre. En laissant filer la Navy, il a laissé « s’échapper une victoire décisive qui lui aurait permis de prendre la grande base de la Jamaïque » estime de son côté Jean-Christian Petitfils. Il a également manqué de porter un coup terrible au moral des forces anglaises jusqu’en Amérique du Nord, car la bataille eut un retentissement considérable dans les opinions publiques. Le , d’Estaing, qui a peut-être quelques regrets, atteint l’île de Saint-Christophe où s’est réfugiée l’escadre anglaise. Mais Byron refuse de reprendre le combat et préfère rester à l’abri des batteries côtières. Les deux vice-amiraux ne se reverront plus et ne termineront pas la guerre à la tête de grandes escadres. Byron ne va exercer que très brièvement le poste de commandant en chef en Amérique du Nord et rentrer bientôt en Europe. Quant à d’Estaing, cette bataille lui vaut sur l’instant une grande popularité : l’opinion, avide de revanche afin de laver les défaites de la guerre de Sept Ans, ne regarde que la victoire sans voir le faible gain militaire de l’opération, ni le sanglant échec sur Savannah qu’il subit peu de temps après (octobre). D’Estaing va lui aussi rentrer en France (), mais malgré un accueil triomphal, il n’exercera plus qu’un rôle secondaire dans la guerre. Les combats décisifs de cette guerre se dérouleront en 1781 sur les côtes américaines dans la baie de la Chesapeake et la péninsule de Yorktown, expliquant que l’engagement de la Grenade, malgré les effectifs engagés, soit ensuite tombé dans l’oubli.

2 juillet 1816 : naufrage de La Méduse (au large de la Mauritanie).

En route vers Dakar et le Sénégal (que la France récupère des Anglais après les guerres de l’Empire), la frégate La Méduse s’échoue sur un banc de sable (à 50 km de la côte) causant la mort de 160 personnes. Le commandant sera condamné à 3 ans de prison pour abandon de navire. Géricault immortalise le naufrage en 1819 avec le tableau le radeau de La Méduse.

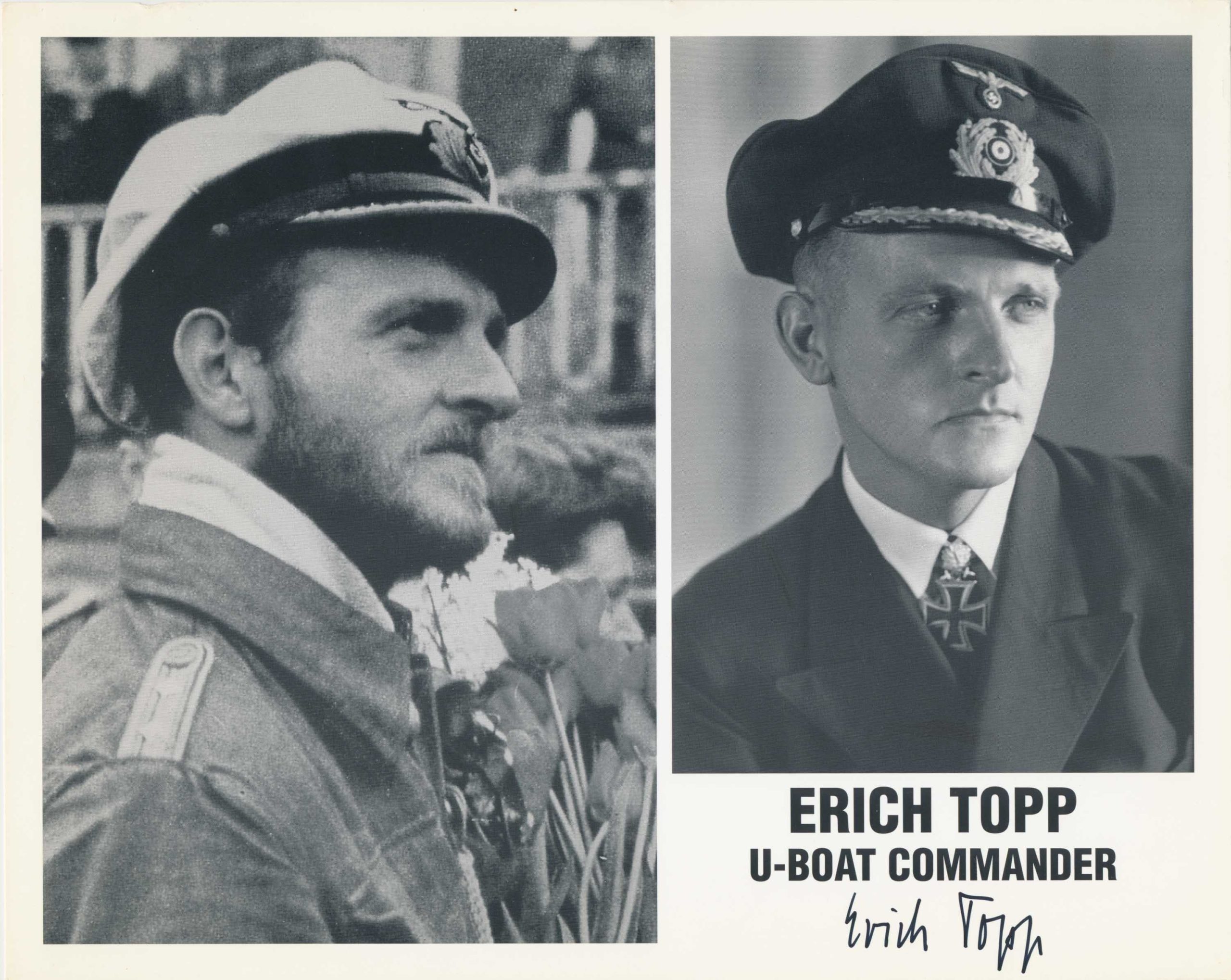

2 juillet 1914 : naissance du futur commandant de U-Boot Erich Topp.

Il fait partie des commandants de sous-marins allemands ayant obtenu le plus de succès pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il commence sa carrière dans la Kriegsmarine en 1934. Il sert pendant six mois sur le croiseur léger Karlsruhe. Il rejoint les forces sous-marines en et sert à bord de l’U-46. Après avoir effectué quatre patrouilles avec l’ U-46, il prend le commandement de l’U-57 avec lequel il coule six navires.

Le , l’U-57 coule après une collision avec le navire norvégien SS Rona. L’accident fait six morts. Le sous-marin sera rapidement renfloué.

Le , il prend le commandement de l’U-552, avec lequel il effectue au total dix patrouilles jusqu’au .

En , il devient commandant de la 27. Unterseebootsflottille. Il est mort à 91 ans le 26 décembre 2005.

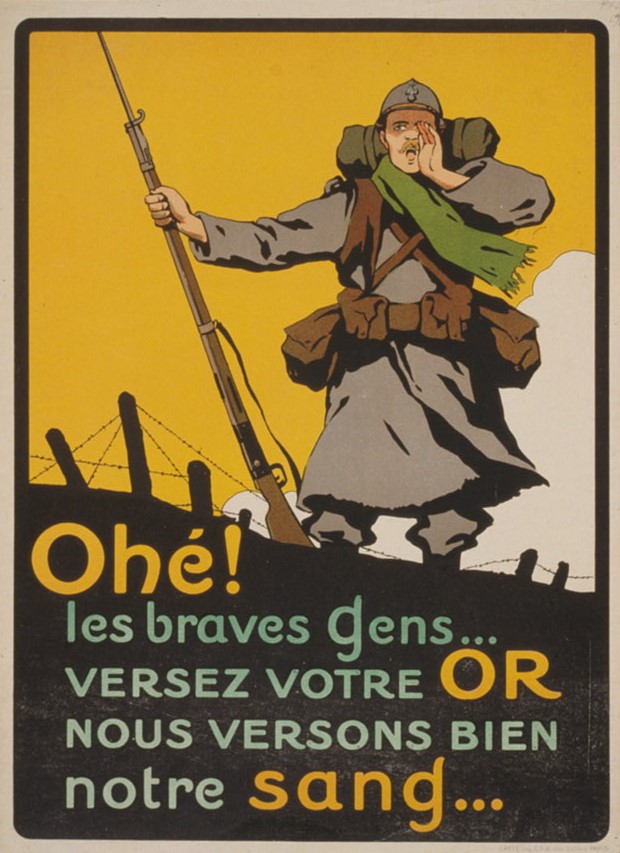

2 juillet 1915 : appel officiel aux Français pour concourir à la Défense nationale.

« Echangez l’or que vous détenez, et qui ne peut d’ailleurs vous être d’aucune utilité, contre des billets de la Banque de France dont le crédit fait l’admiration du monde » ou encore « Ohé! Les braves gens… versez votre or, nous versons bien notre sang ». Les affichent se multiplient et des comités de l’or s’organisent dans le pays. Durant la seule année 1915, la Banque de France reçoit 380 tonnes de métal, et plus de 700 tonnes pendant l’ensemble des années de guerre.

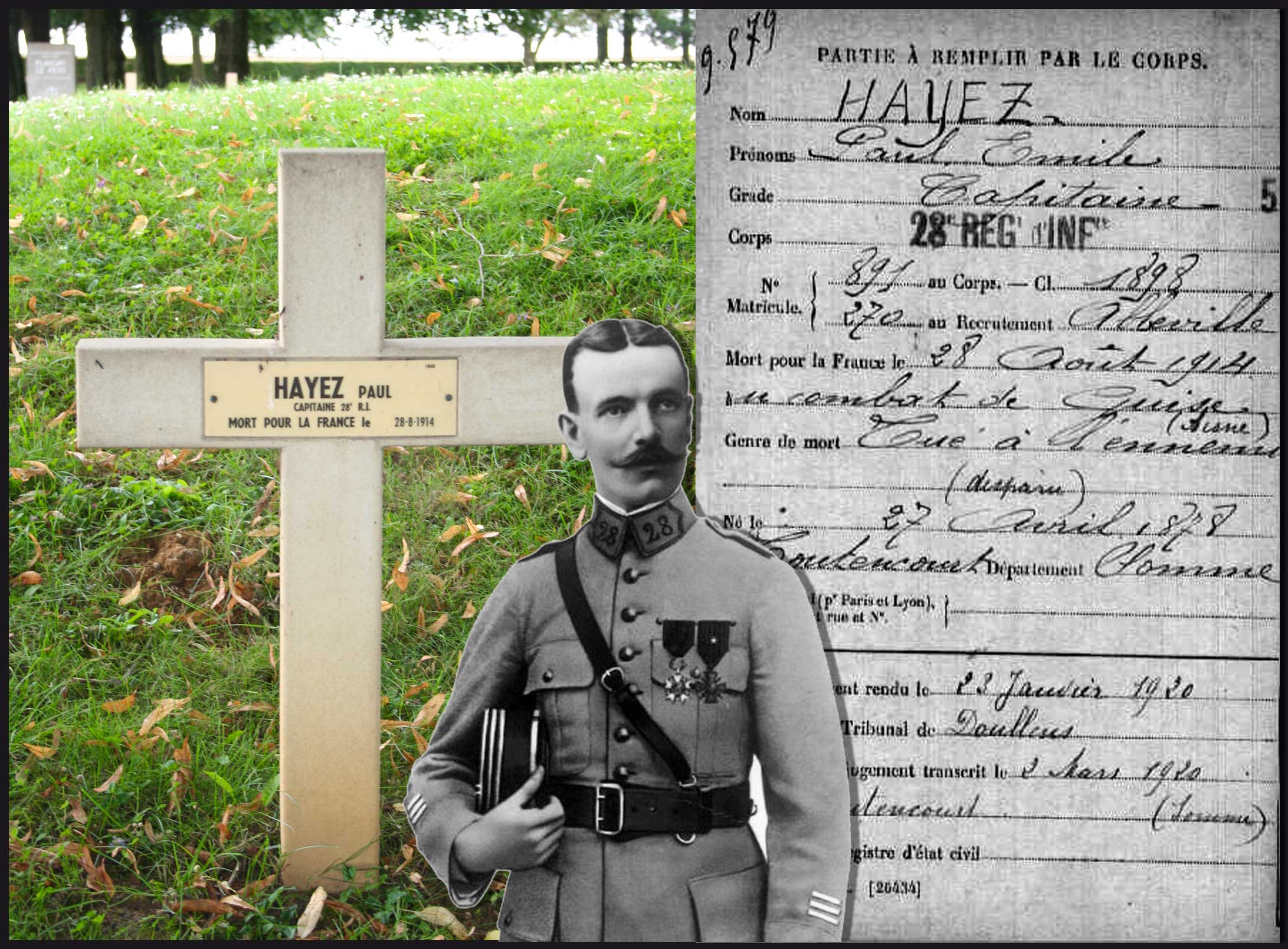

2 juillet 1915 : la mention « Mort pour la France » est instituée.

La mention « Mort pour la France » a été instituée l’été 1915 avec effet rétroactif pour le début du conflit, afin d’honorer la mémoire des combattants et des victimes de la guerre. Ainsi, tout acte de décès d’un militaire ou civil tué à l’ennemi ou mort dans des circonstances se rapportant à la guerre doit porter la mention : « Mort pour la France », après avis favorable de l’autorité ministérielle.

Seules les personnes décédées entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919, date légale de la cessation des hostilités, sont susceptibles de la mériter. Si la nationalité française est exigée pour les victimes civiles, elle ne l’est pas pour les membres des forces armées. Sont également concernés les « indigènes de l’Algérie, des colonies ou pays de protectorat et les engagés au titre étranger », tués dans les mêmes circonstances, en vertu de l’article 3. Dans tous les cas, la preuve doit être apportée que la cause du décès est la conséquence directe d’un fait de guerre et la seule présomption ne sut pas à obtenir cette mention.

Les écrivains combattants morts pour la France bénéficient d’une extension de trente ans de la durée des droits d’auteur, plus d’éventuelles prorogations de guerre. Ainsi, l’œuvre de Louis Pergaud, décédé en 1915, est tombée dans le domaine public le 1er octobre 2010, soit 94 ans et 272 jours après le 1er janvier 1916.

Sandrine Heiser, diplômée de l’École nationale des chartes

Source : France Archives

2 juillet 1916 : naissance du pilote allemand de Stuka Hans-Ulrich Rudel.

Hans Ulrich Rudel est le fils d’un pasteur protestant de Konradswaldau (Basse-Silésie) en Allemagne. Après un parcours scolaire rapide, il réussit à devenir officier de réserve et rejoint la Luftwaffe en comme cadet de l’école militaire de Wildpark-Werder. Après six mois d’instruction, il entame l’entraînement en vol puis, au terme de six autres mois, obtient son brevet de pilote. Il est nommé sous-lieutenant et, pour ne pas être affecté sur bombardier lourd, se porte volontaire pour les Stuka.

En , il intègre le groupe d’attaque I./St.G 168 basé à Graz en Autriche annexée. Les lents progrès de Rudel, promu lieutenant, ne satisfont pas son supérieur qui l’envoie, en , à l’école de pilotes de reconnaissance de Hiddesen. Affecté à l’escadrille de reconnaissance II./121 quand la guerre éclate, il participe à la campagne de Pologne et réalise à contre-cœur de longues missions d’observation avant d’être affecté dans un régiment d’instruction.

Le , il reçoit la croix de fer de seconde classe et, en , est affecté à l’entraînement sur le bombardier en piqué Junkers Ju 87. Après avoir achevé sa formation, Rudel est envoyé dans une base près de Stuttgart. Il n’est alors pas considéré comme un pilote particulièrement bon.

Après de nombreuses demandes insistantes, il réintègre, comme Oberleutnant, le groupe d’attaque I./St.G 3 basé à Caen pendant la campagne de France mais n’est pas autorisé à combattre. Lorsque son unité est déplacée en Italie, Rudel est quant à lui renvoyé à Graz pour une remise à niveau. Sa persévérance finit par payer ce qui lui permet d’être affecté au groupe d’attaque I./St.G 2 en Grèce. Cependant, sa réputation de mauvais pilote le poursuit. N’ayant toujours pas été reconnu apte à voler en mission de combat par ses nouveaux supérieurs, il est à nouveau tenu à l’écart des combats lors de l’invasion de la Crète, à laquelle prend part son escadrille. Une fois de plus, Rudel enrage.

Au sein du I./St.G 2 de retour en Allemagne, Rudel connaît enfin son baptême du feu le lors du déclenchement de l’opération Barbarossa (l’invasion de l’Union soviétique). Ses talents de pilote se révèlent et il est décoré de la croix de fer de première classe dès le . Au cours d’une attaque, Rudel atteint la poupe du cuirassé soviétique Marat de 23 606 tonnes et deux jours plus tard, le , il coule un croiseur pendant l’attaque du port de Kronstadt, près de Léningrad. Le Marat, un navire hors d’âge, est endommagé mais va rester opérationnel comme plateforme de tir et même être renfloué après la guerre.

Rudel continue à être engagé sur le front de l’Est en appui des forces terrestres et reçoit la croix allemande en or le . Le , il est décoré de la croix de chevalier de la croix de fer et, en , il est temporairement écarté du front pour diriger l’école des réservistes de la Luftwaffe de Graz.

Après quelques mois, Rudel retrouve un poste actif sur le front de Crimée puis participe à la bataille de Stalingrad (été 1942 – ). Après 1 000 missions de combat, Rudel prend part, en , à l’élaboration d’une variante antichar du Ju 87D-3 : le Ju 87G Gustav. Les lance-bombes de cette version sont déposés et remplacés par deux canons antichars BK 37 de 37 mm, dérivés du canon antiaérien Flak de même calibre, disposés en gondole sous les ailes. Avec ses deux gros canons, l’avion perd inévitablement en rapidité et en maniabilité et donc devient très vulnérable à la DCA. En contrepartie, la stabilité de l’avion lui permet de placer des coups au but avec une précision de 20 à 30 cm et peut endommager tout type de chars, voire les percer, en particulier sur leur plan horizontal supérieur. Il est donc décidé que son emploi se concentre sur un front en plein mouvement (donc avec peu d’artillerie anti-aérienne) et accompagné de Stukas ordinaires munis de bombes pour neutraliser les cibles conventionnelles. Rudel participe alors à l’unité chargée de l’essai opérationnel de l’appareil, le Panzerjagdkommando Weiss.

L’unité est presque aussitôt mise à contribution contre les troupes amphibies de transport dans la tête de pont du Kouban lorsque les Soviétiques franchissent les régions marécageuses. En l’espace de trois semaines, plus de 100 barges sont détruites, Rudel en revendiquant personnellement 70. Puis une fois les essais terminés, l’unité est dissoute. Le dans la région de Belgorod, Rudel détruit son premier char avec son Stuka équipé de canons BK 37. Le , Hitler lui attribue la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne mais le pilote demande à repartir à Kertch au plus vite pour présenter le Gustav à ses camarades. Bientôt promu Hauptmann (capitaine), il favorise ainsi la création d’une escadrille spécialisée sur cet appareil au sein de chaque StukaGeschwader (escadre de bombardement en piqué). Au sein même du I./St.G 2, Rudel met en place deux escadrilles de Ju 87G2 antichars.

Par la suite, les liens entre Rudel et le Ju 87 seront si étroits et tant glorifiés par la propagande que lorsque l’appareil sera mis au second plan pour obsolescence, la St.G 2 (plus tard renommée SG 2) qu’il sera amené à commander en gardera la majorité, même si c’est pour les utiliser en complément d’appareils plus récents comme le Focke-Wulf 190.

Lors de sa première mission sur Ju 87G à Koursk, Rudel détruit quatre chars soviétiques et en compte 12 à la fin de la journée. Il obtient en le commandement du groupe III au sein de la I./St G2. Au mois de , il parvient à mettre hors de combat plus de cent chars et reçoit alors la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne et glaives. Rudel est promu Major Le du même mois, il détruit 17 autres chars de combat. Peu après ce nouvel exploit, Hitler le décore de la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne, glaives et brillants, décoration qui n’a été attribuée que 27 fois sur l’ensemble du conflit.

Le , Rudel est promu Oberstleutnant et obtient un mois plus tard le commandement d’une escadrille d’attaque.

Le , il est à nouveau décoré, cette fois de la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne et glaives en or et brillants et il est simultanément promu Oberst. Hitler lui remet personnellement cette décoration le à son Quartier général de Adlerhorst dans le Taunus, qu’il utilise pendant l’ultime offensive allemande qu’est la bataille des Ardennes. Rudel est à nouveau décoré le suivant, cette fois à Sopron en Hongrie, par le chef d’État en fonction Ferenc Szálasi qui lui remet la médaille pour la bravoure hongroise, plus haute décoration militaire de ce pays.

Simultanément, comme il est devenu une « légende », on interdit à Rudel de voler, de crainte que son avion ne soit abattu. Malgré cet ordre, il continue de prendre part au conflit, soit muni de l’autorisation personnelle de Hitler, soit de son propre chef.

Le , il est à nouveau blessé à la cuisse droite par un obus de canon anti-aérien. Sa jambe est amputée peu après mais en , il reprend l’air et détruit 26 chars russes au cours du dernier mois de conflit. Il se rend aux forces alliées le aux commandes de son Ju 87G2. Afin d’échapper aux Soviétiques, il organise un départ vers l’ouest et contacte les autorités américaines de la base de Kitzingen. Les Américains au sol n’ayant pas reçu son message, ils sont surpris de voir atterrir sur leur terrain plusieurs Stuka ainsi que son Focke-Wulf Fw 190 personnel, piloté par une femme. Ce dernier sera essayé par les pilotes US après sa saisie intacte. Les autres avions seront volontairement endommagés lors de l’atterrissage.

En 1948, Rudel émigre en Argentine où il fonde, à Buenos Aires, le « Kameradenwerk », une organisation qui de facto fournit une aide aux criminels de guerre. Le « Kameradenwerk » a compté dans ses rangs d’anciens nazis et des criminels de guerre tels que l’ancien SS Ludwig Lienhardt, l’ancien membre de la Gestapo Kurt Christmann ou encore le criminel de guerre autrichien Fridolin Guth. Cette organisation a aussi aidé, en plus des criminels qui avaient trouvé refuge en Argentine, d’anciens nazis emprisonnés en Europe, comme Rudolf Hess et Karl Dönitz, en leur envoyant des colis de nourriture et en payant leurs frais d’avocat. Rudel, en compagnie de Willem Sassen, a également assuré la protection de Josef Mengele, l’ancien médecin du camp d’extermination d’Auschwitz.

Les années suivantes, Rudel fait carrière en tant que marchand d’armes et conseiller militaire pour le compte de diverses dictatures militaires d’Amérique latine. Il devient ainsi le confident du dictateur argentin Juan Perón. Il écrit In Spite of Everything, livre qui entre autres « justifie » les thèses nazies auxquelles Rudel continue d’adhérer, et des mémoires, Pilote de Stuka, retraçant sa carrière. Même avec une jambe en moins, il reste un sportif accompli, joue au tennis et fait du ski. Il escalade le plus haut sommet américain, l’Aconcagua (6 962 mètres) et, par trois fois, gravit les pentes d’un des plus hauts volcans sur Terre, le Llullaillaco, qui culmine à 6 739 mètres en Argentine.

De retour en Allemagne en 1951, il devient porte-parole du « Freikorps Deutschland ». Resté un nazi et un antisémite convaincu, il lui est interdit de prendre la parole en public après avoir qualifié le chancelier de l’époque de « rabbi Adenauer ». Rudel soutient également de nombreux groupuscules et partis d’extrême-droite en Allemagne de l’Ouest. En 1953, il devient même candidat aux élections parlementaires pour le Deutsche Reichspartei (DRP). Après la chute de Perón en 1955, Rudel s’installe au Paraguay où il entretient d’étroites relations avec le dictateur du pays Alfredo Stroessner. Après le coup d’État de Pinochet à Santiago en 1973, Rudel part au Chili.

Rudel provoque également un scandale politique en République fédérale d’Allemagne en se rendant, à la suite d’une invitation d’officiers supérieurs de la Bundeswehr, à une rencontre d’anciens combattants sur une base aérienne en Allemagne. À la suite de cette affaire, en , le ministre de la Défense allemand Georg Leber met à la retraite d’office deux généraux de la Luftwaffe : Karl-Heinz Franke (de) et Walter Krupinski.

Le à Aumühle, petit village proche de Hambourg où repose aussi Bismarck, le chancelier de l’unification de l’Allemagne, Rudel assiste aux funérailles du Großadmiral Karl Dönitz, également successeur désigné du Führer ; il y est très entouré et on lui demande de nombreux autographes.

L’année suivante, Rudel meurt à 66 ans à Rosenheim : il est enterré à Dornhausen où sa tombe est toujours l’objet d’hommages anonymes ou publics. Il n’a jamais été inquiété pour ses activités politiques.

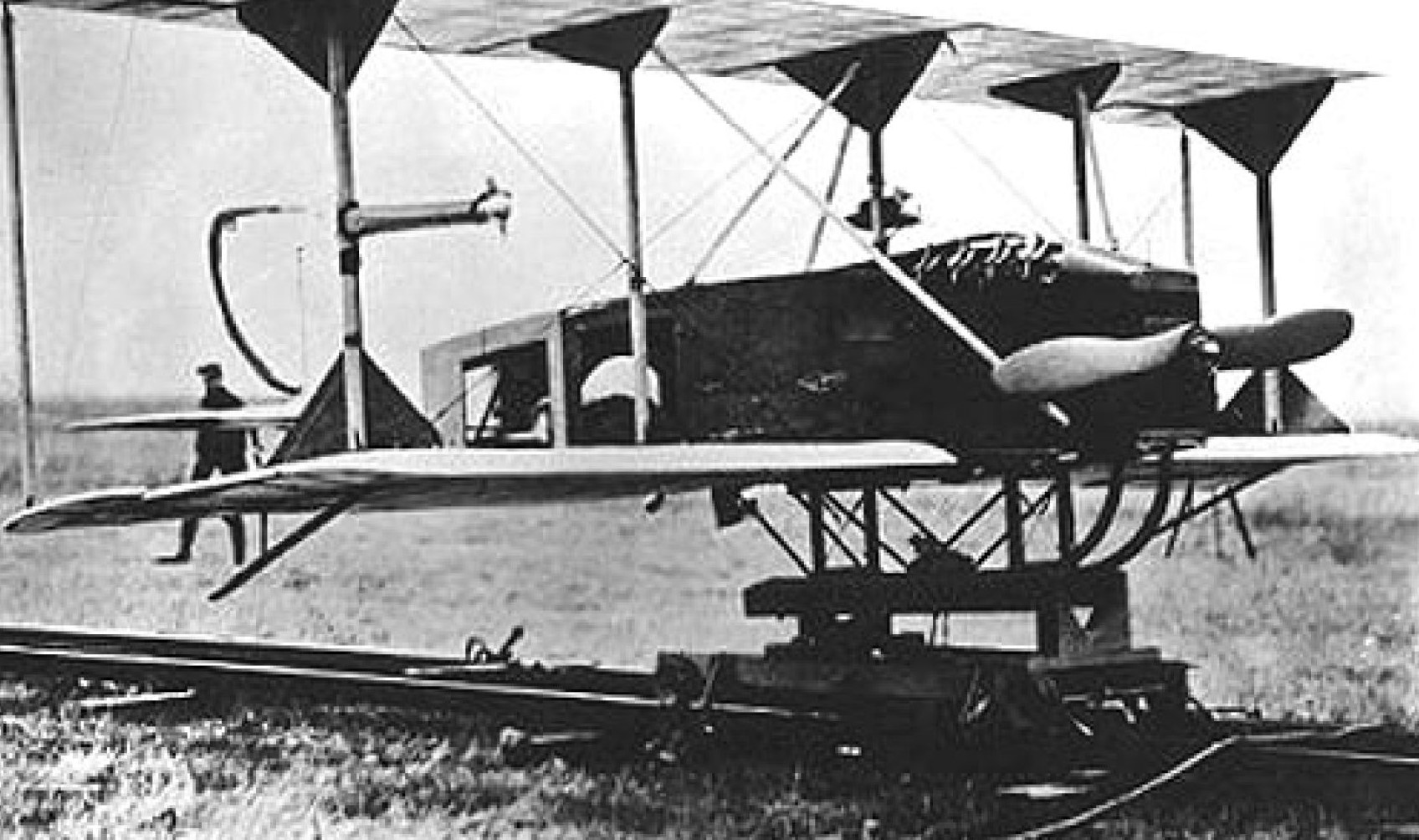

2 juillet 1917 : décollage sur la base militaire d’Avord du premier « drone ».

Le premier aéronef sans pilote (UAV) est une invention militaire française !

C’est le 2 juillet 1917 que le capitaine Max Boucher (1879-1929) réussit le décollage d’un avion de type Voisin 150 HP sans pilote depuis la base militaire d’Avord.

L’enjeu était de créer un engin capable d’effectuer des missions de reconnaissance sans engager la vie des pilotes.

Il survola une distance de 500 mètres à 50 mètres au-dessus du sol, ce qui fut considéré comme le premier vol d’un drone militaire. Plus tard, le , il réussit un second vol avec un Voisin LBP radio-commandé pendant 51 minutes sur 100 kilomètres.

Source : Agence de l’innovation de défense.

2 juillet 1934 : naissance de l’armée de l’Air comme armée à part entière.

L’armée de l’Air (et de l’Espace) française est la plus ancienne force aérienne au monde. Les cinq premières escadrilles ont été créées début 1912 et dépendaient alors de l’Armée de terre française. L’Armée de l’air est devenue une armée à part entière par la loi du 2 juillet 1934.

En 2023, elle compte 41 000 militaires (dont environ 8 000 officiers) et 5 200 civils servent dans ses rangs. Elle totalise 170 000 heures de vol par an. Son budget annuel est de 7,5 milliards d’euros en 2020, soit 20 % du budget du ministère des Armées.

Elle est la 8e force aérienne dans le monde et la 1re d’Europe occidentale. Elle jouit par ailleurs d’une longue expérience du combat.

La loi du érigea l’Aéronautique militaire en « arme spéciale », mais elle restait une division au sein de l’Armée de terre. Elle devint une armée à part entière et totalement indépendante par la loi du . Ses unités sont pour la plupart héritières des traditions (insignes…) des escadrilles de la Première Guerre mondiale où s’illustrèrent nombre d’aviateurs devenus célèbres.

Elle fut également le berceau du parachutisme militaire français (puisant ses racines dans le parachutisme militaire soviétique), avec la mise sur pied de « l’infanterie de l’air » à compter de 1935, dont les commandos parachutistes de l’air (CPA) descendent directement.

Commander le magnifique livre édité chez Pierre de Taillac

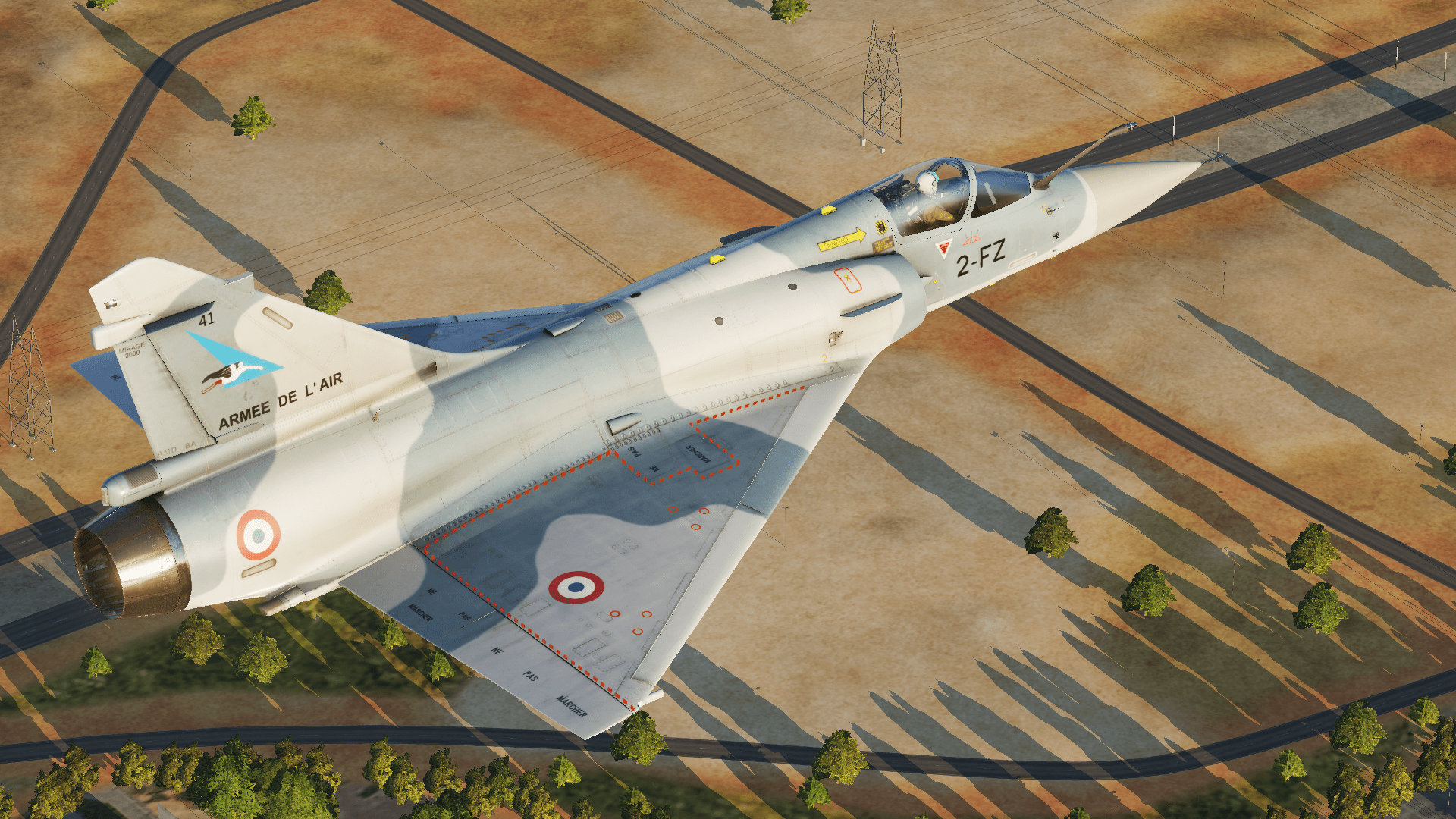

2 juillet 1984 : le Mirage 2000 est opérationnel (Dijon).

La première unité à employer de façon opérationnelle les Mirage 2000C est l’escadron de chasse 1/2 Cigognes.

alors que chez nos voisins britanniques la Royal Air Force fût créée en 1922 , il a fallu attendre 1934 pour que l’Armée de l’Air soit réellement indépendante….. (Il est vrai qu’un certain Mal Foch avait déclaré » l’aviation est un sport et ne sera jamais une arme » !)