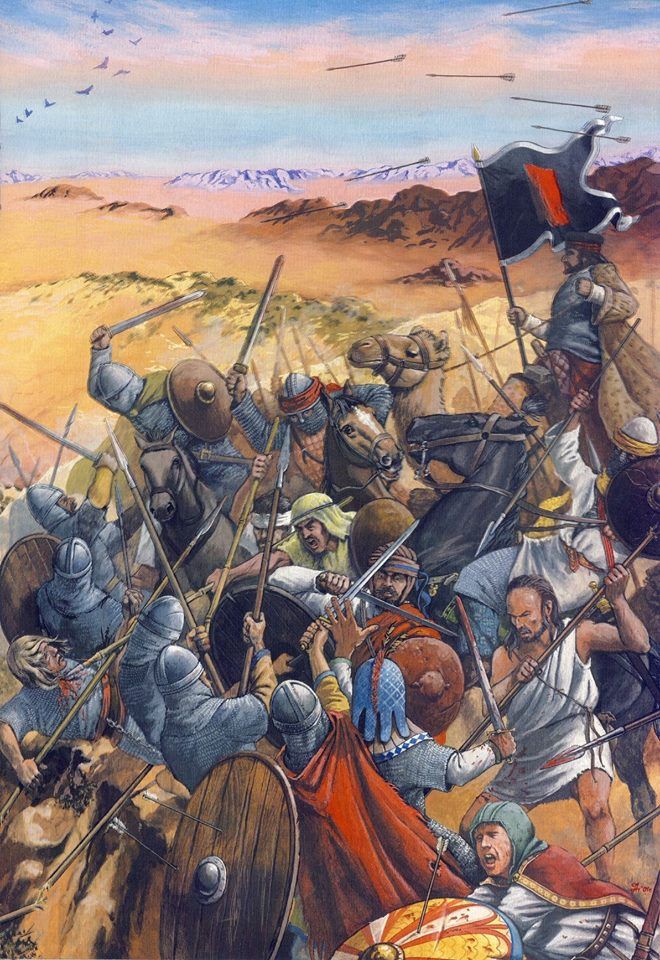

20 août 636 : bataille du Yarmouk (guerres arabo-byzantines), victoire des musulmans, qui s’emparent du Levant.

Bataille majeure entre les forces musulmanes conduites par le califat des Rachidoune et les armées de l’Empire romain d’Orient. La bataille consiste en une série d’engagements qui s’étalent sur une durée de six jours, près de la rivière Yarmouk qui marque aujourd’hui la frontière entre la Syrie et la Jordanie, au sud-est de la mer de Galilée. La bataille est une grande victoire pour les musulmans qui mettent fin à la domination byzantine en Syrie. Pour certains historiens, la bataille du Yarmouk est l’un des engagements majeurs de l’histoire et marque la première grande vague des conquêtes musulmanes. Elle est notamment à l’origine de l’expansion de l’islam au sein du Levant chrétien.

À l’origine de cet affrontement figure la volonté d’Héraclius d’endiguer l’avance musulmane et de recouvrer des territoires perdus dans la région. Il envoie pour cela une grande expédition en mai 636. Alors que l’armée byzantine approche, les musulmans quittent la Syrie et regroupent leurs forces dans les plaines du Yarmouk, proches de l’Arabie. C’est là, après avoir reçu des renforts, qu’ils défont les Byzantins pourtant très supérieurs en nombre. Cette bataille est aussi considérée comme l’une des plus grandes victoires de Khalid ibn al-Walid.

À plus long terme, la conquête musulmane de la Syrie et de la Palestine isole l’Égypte byzantine qui est rapidement conquise après la bataille d’Héliopolis en 640. Là encore, les efforts byzantins pour rétablir leur autorité sur cette province sont limités. Il en est de même après la conquête de l’exarchat de Carthage qui correspond à l’actuelle Tunisie (prise de Carthage en 698). En Anatolie, la progression musulmane est finalement arrêtée par les deux échecs successifs devant Constantinople, lors du siège de 674 à 678 et surtout lors du siège de 717-718. Par la suite, le front se stabilise autour des monts du Taurus et de l’Anti-Taurus et c’est seulement au Xe siècle que les Byzantins parviennent de nouveau à pénétrer en Syrie du Nord et à contrôler les territoires autour d’Antioche. De ce fait, la bataille du Yarmouk entraîne un repli généralisé des forces byzantines sur un espace territorial plus réduit, d’autant que l’Empire est confronté en Europe à des menaces dans les Balkans avec les invasions slaves qui l’obligent aussi sur ce front à maintenir une posture défensive.

20 août 917 : bataille d’Anchialos (guerre entre l’empire byzantin et le premier empire bulgare).

La troisième bataille d’Anchialos opposa les forces de l’armée byzantine commandées par Romain 1er Lécapène, Léon Phocas et Jean Bogas à celles de l’empereur Siméon 1er de Bulgarie sur les rivages de la mer Noire autour de cette ville (aujourd’hui Pomorie en Bulgarie). Elle se termina par une victoire bulgare au terme de laquelle Siméon se rendit à Constantinople où il fut couronné une deuxième fois comme « tsar ».

Le reste de l’armée byzantine s’est sauvé à Constantinople, poursuivi par les Bulgares. Plusieurs jours plus tard, Phocas fut de nouveau battu à la Katasyrtai. Le chemin vers Constantinople était libre de toute embûche pour les Bulgares. Les Byzantins proposèrent alors un traité et Siméon entra pacifiquement, en invité, dans la capitale impériale où il fut couronné une deuxième fois Tsar. Il reçut de plus le titre de César des mains du patriarche de Constantinople. Siméon a également exigé que sa fille se marierait avec Constantin VII, le fils de l’impératrice Zoé, mais Zoé refusa et s’allia avec la Hongrie et la Serbie. Toutefois en août 918, un amiral byzantin déposa Zoé et l’exila dans un monastère, puis se proclama empereur. L’alliance avec la Serbie obligea Siméon d’amener ses armées plus au nord où il battit l’armée serbe et captura son chef. Cependant, cette bataille permit aux Byzantins de se défaire de la présence bulgare.

La bataille d’Anchialos fut l’une des batailles les plus importantes pour la Bulgarie. Elle a fixé le titre impérial des tsars bulgares pour les siècles à venir et fut une énorme humiliation pour l’Empire byzantin. La bataille a également fixé la survie de la nation bulgare, son ennemi byzantin n’ayant pas réussi à la vaincre avec une armée de 110 000 hommes.

20 août 1119 : bataille de Brémule entre Henri 1er Beauclerc, roi d’Angleterre et duc de Normandie, et le roi de France Louis VI le Gros.

La bataille de Brémule s’est déroulée le entre Henri 1er Beauclerc, roi d’Angleterre et duc de Normandie, et le roi de France Louis VI le Gros. Sévèrement battu, Louis VI est contraint de fuir et de se réfugier dans sa forteresse des Andelys.

***

À l’été 1119, Louis VI mène une campagne contre Henri 1er Beauclerc dans le Vexin normand depuis sa base avancée des Andelys, nouvellement conquise. Il veut rendre justice à Guillaume Cliton, fils de Robert Courteheuse. En effet, à la bataille de Tinchebray en 1106, le futur Henri 1er avait capturé et emprisonné son frère Robert et s’était emparé du trône d’Angleterre. Guillaume Cliton veut récupérer le trône et combat aux côtés de Louis VI. Ce dernier se dirige le avec 400 chevaliers vers le château normand de Noyon-sur-Andelle (aujourd’hui Charleval), récemment construit par Henri Ier, qu’il espère prendre avec l’aide de traîtres dans sa garnison. Il ignore la présence du duc-roi sur place.

De son côté, à l’été 1119, Henri 1er Beauclerc voudrait bien déloger la garnison française du château des Andelys. Le au matin, alors que ses troupes sont occupées à piller les récoltes du côté d’Étrépagny, des guetteurs qu’il a placés sur la colline de Verclives le préviennent de l’avancée des troupes françaises. Henri 1er se porte à leur rencontre, accompagné de son fils, Guillaume Adelin, et de 500 chevaliers. La rencontre a lieu dans la plaine de Brémule, entre Écouis et Grainville.

Les chroniqueurs du côté français décrivent le combat comme une bataille sanglante où Louis le Gros, malgré son embonpoint mais emporté par son énergie, est au contact des chevaliers adverses et, au moment où un Normand saisit la bride de son cheval en s’écriant : « Le roi est pris ! », celui-ci l’abat d’un coup de masse d’armes en répliquant : « On ne prend pas le roi, ni à la guerre, ni aux échecs ! »

Les chroniqueurs normands indiquent de leur côté qu’un chevalier pourtant issu de Normandie mais allié de Louis VI, Guillaume Crespin, asséna un coup d’épée sur le heaume d’Henri 1er mais fut aussitôt capturé. Moins nombreuse et désorganisée, l’armée française est vaincue. Les Normands font de nombreux prisonniers, parmi lesquels, outre Guillaume Crespin, Bouchard de Montmorency, Osmond de Chaumont, Hervé de Gisors, Guy de Clermont. Du côté normand, Robert de Courcy, qui avait poursuivi les Français jusque vers les Andelys, est capturé par des chevaliers qui chevauchaient à ses côtés et qu’il croyait de son camp. Il n’y a eu que trois morts, bien que, selon Orderic Vital, environ 900 chevaliers aient participé à la bataille (500 dans le camp d’Henri 1er, 400 dans celui de Louis VI). Quant à Louis VI, il est décrit comme fuyant seul et se perdant au milieu de la forêt, obligé de demander à un paysan de le guider.

Typique des guerres féodales, la bataille ne fait que trois morts (deux côté français, un côté anglais). On répugne à se tuer entre chevaliers et on préfère faire des prisonniers susceptibles d’être rançonnés.

Le site de la bataille est situé dans l’Eure, sur le territoire de la commune de Cressenville au hameau de Brémule sur la RD 6014. Comme l’indique Christian Delabos, Brémule est souvent à tort appelé Brenneville. Le 900e anniversaire de la bataille a été célébré au château de Mussegros, à Écouis, les 17 et , animé par sept compagnies de joutes médiévales.

20 août 1297 : bataille de Furnes, aussi appelée bataille de Bulscamp.

Elle opposa les troupes françaises aux troupes flamandes. Les Français, conduits par Robert II d’Artois, en ressortirent victorieux. Toutefois, son fils Philippe d’Artois fut grièvement blessé et succombera à ses blessures un an plus tard.

20 août 1609 : naissance de Jean de Gassion.

Jean de Gassion, né à Pau, mort le à Arras et inhumé au temple de Charenton, était un chef militaire français du XVIIe siècle. Redoutable homme de guerre, il fut maréchal de France à 34 ans, servit Louis XIII et Louis XIV et mourut d’une blessure lors du siège de Lens.

Jean de Gassion est issu d’une famille parlementaire et calviniste du Béarn, qui s’est installé en Bretagne au XVIe siècle. Son père, Jacques de Gassion, fut capitaine du château de Nantes et un fidèle du duc de Mercœur, célèbre ligueur. Jean de Gassion combattit l’armée royale lors des « guerres de Monsieur de Rohan », ultimes révoltes protestantes. Après la signature de la paix d’Alès en 1629, il entra au service du roi de Suède Gustave II Adolphe, pour lequel il leva une compagnie puis un régiment de cavaliers. Entre 1630 et 1632, il participa aux campagnes victorieuses de Gustave-Adolphe, qui, débarqué en Poméranie, arriva aux portes de la Bavière. Le souverain suédois avait réintroduit l’usage de la charge au galop, l’épée à la main. Il comptait sur la puissance de choc des chevaux lancés à pleine vitesse pour rompre les rangs adverses. Sa mort à la bataille de Lützen en 1632, puis l’entrée en guerre de la France en 1635 incitèrent Gassion à entrer au service de Louis XIII.

Gassion profita de l’expérience acquise dans les armées étrangères pour introduire en France cette nouvelle donne tactique. Une commission lui fut accordée pour lever une troupe de 1 600 hommes. À la tête de cet énorme régiment, Gassion possédait un pouvoir absolu : il y distribuait les charges et y exerçait un droit de justice, privilège qui n’était accordé qu’aux unités de mercenaires. En effet, son statut était proche de celui des mercenaires étrangers qui menaient la guerre comme une entreprise privée. Comme eux, il portait le titre de colonel, alors que les Français étaient désignés comme « mestres de camp ». Il commandait donc un régiment considéré comme français avec les privilèges d’un colonel étranger. Cette délégation contractuelle du pouvoir souverain de faire la guerre représentait un risque pour le roi de France, qui y perdait une part de son autorité.

En 1636, il se distingua au siège de Dole, sous les ordres de Condé, puis aux sièges de Saint-Omer et de Hesdin sous les ordres de La Meilleraye en 1639. La même année, le cardinal de Richelieu l’envoya en Normandie réprimer la révolte des nu-pieds. Surpris par sa rapidité, les révoltés furent écrasés et sévèrement châtiés.

En 1640, il prend une part active au long siège d’Arras.

Le , il contribue de manière décisive à la victoire de Rocroi, où il épaula le jeune prince d’Enghien, lui apportant la fougue de sa cavalerie, son expérience et sa connaissance des tactiques suédoises. Il reçut en récompense le bâton de maréchal.

Le maréchal Jean de Gassion donna ordre le au comte de la Feuillade d’attaquer l’Abbaye Sainte-Colombe de Blendecques qui fut endommagée par quelques coups de canons. Le maréchal y séjourna ensuite quelques jours.

Jean de Gassion fut érigé en parangon des vertus guerrières. Jusqu’à sa blessure mortelle (coup de mousquet à la tête) reçue au siège de Lens le 28 septembre 1647 (il mourut quatre jours plus tard à Arras), ses faits d’armes furent complaisamment célébrés dans La Gazette de France. Il y était représenté dans toutes les postures du guerrier intrépide accumulant escarmouches, chevauchées, surprises et combats, défiant personnellement les chefs ennemis pour les étendre raides morts d’un coup de pistolet ou d’épée. Tallemant des Réaux raconte dans ses Historiettes que Richelieu avait fini par le surnommer « La Guerre ».

20 août 1648 : bataille de Lens (guerre de Trente Ans).

La bataille de Lens est la dernière des batailles de la guerre de Trente Ans, une victoire française sur les troupes espagnoles du comté de Flandre, après la prise de Lens par l’archiduc Léopold-Guillaume de Habsbourg le . La rencontre a lieu dans une plaine à l’ouest de Lens, entre Grenay et Liévin, le .

***

La bataille de Lens intervint à la fin de la guerre de Trente Ans, après la reprise de la ville de Lens (tombée aux mains des Français en 1647) par l’archiduc Léopold-Guillaume de Habsbourg le 17 août 1648. La victoire remportée par les armées du Grand Condé renforce la position de la France et des princes protestants allemands. Elle marque la fin du conflit. Cependant, le conflit entre la France et l’Espagne perdura jusqu’à la signature de la paix des Pyrénées, en 1659.

Le prince de Condé est à la tête d’une armée composée comme suit :

- infanterie : 9 000 à 10 000 hommes (formant 12 bataillons) ;

- cavalerie : environ 6 000 hommes (formant 45 escadrons) ;

- artillerie : une vingtaine de pièces ;

- total : environ 16 000 hommes.

L’archiduc Léopold dispose quant à lui :

- infanterie : environ 12 000 hommes dont approximativement 3 000 Tercios (formant 16 bataillons) ;

- cavalerie : environ 8 000 hommes (formant 58 escadrons) ;

- artillerie : une quarantaine de pièces ;

- total : environ 20 000 hommes.

Après le siège d’Ypres, les troupes françaises du grand Condé rencontrent les Espagnols dans la plaine de Lens. Condé, qui avait cru n’avoir affaire qu’à une partie de l’armée ennemie, reconnaît bientôt son erreur et ordonne la retraite. Les Gardes françaises, placés en première ligne dans l’ordre de combat, forment alors l’arrière-garde et sont fort maltraités par la cavalerie lorraine.

Le lendemain 19 août, le prince est contraint d’accepter la bataille.

Au moment de l’engager, Condé exhorte ses troupes : « Amis, vous souvenez-vous de Rocroi, de Fribourg, de Nordlingen ? Il nous faut vaincre ou mourir. Vous marcherez sur une seule ligne. Vous conserverez quoi qu’il en coûte votre ordre de bataille. Vous essuierez sans tirer le premier feu de l’ennemi. Ensuite seulement vous pourrez tirer. »

Condé ruse pour combler son infériorité numérique : pour cela, il feint une retraite. Le jeune archiduc ordonne à sa cavalerie de charger, mais celle-ci est repoussée avec pertes par une contre-offensive française. La cavalerie, à la suite de cet échec, panique et fuit, laissant là l’infanterie espagnole. L’infanterie espagnole brise le régiment des Gardes françaises, mais est contournée par la cavalerie. Les troupes restantes, abandonnées comme lors de la bataille de Rocroi, n’ont plus qu’à battre en retraite elles aussi.

La bataille est finie. Jean de Beck, humilié par la défaite, préfère mourir d’une blessure assez légère que de se faire soigner. Gramont raconte qu’après avoir cerné des Espagnols et les avoir taillés en pièces, il tombe sur Condé. Ils veulent s’embrasser. Mais leurs chevaux encore échauffés de la bataille essaient de s’entre-dévorer. L’infanterie espagnole se rend sans combattre. Les Espagnols perdent à Lens 8 000 hommes dont 5 000 prisonniers. C’est le plus grand revers de l’Espagne depuis longtemps.

20 août 1710 : bataille de Saragosse (Guerre de succession d’Espagne).

Les troupes espagnoles avaient été défaites à Almenara le 27 juillet 1710, abandonnant la Catalogne et la capitale de l’Aragon. Le marquis de Bay, commandant l’armée vaincue, stationna ses troupes entre l’Èbre et les monts Torrero. Le 15 août, il tint en échec un assaut de cavalerie ; il s’ensuivit des escarmouches pendant cinq jours consécutifs, si bien que le 19, les armées alliées franchirent l’Èbre à leur tour sans être inquiétées. Elles se déployèrent en rang de bataille pendant la nuit.

L’archiduc Charles défila dans Saragosse le jour suivant. L’armée royale espagnole était maintenant anéantie, et la route de Madrid était dégagée pour le prétendant des Habsbourg. Philippe V quitta Madrid le 9 septembre et se réfugia à Valladolid.

L’entrée de l’archiduc Charles dans Madrid, le 28 septembre, n’eut rien d’un triomphe tant la population lui était hostile. Il aurait déclaré : « Mais cette cité est déserte ! » Au cours de l’hiver 1710, il dut finalement quitter Madrid pour faire face à la contre-offensive française : défait une première fois à Brihuega, il sera définitivement vaincu à la bataille de Villaviciosa.

20 août 1719 : naissance de François Gaston de Lévis.

François Gaston de Lévis, né le à Ajac (Languedoc, aujourd’hui dans le département de l’Aude), mort le à Arras, chevalier, puis duc de Lévis, est un militaire qui s’est notamment illustré en Nouvelle-France. Commandant en second des troupes françaises d’Amérique, il contribuera à de nombreux succès militaires contre les Anglais. Il est élevé en 1783 à la dignité de maréchal de France pour l’ensemble de sa carrière au sein des armées.

François Gaston de Lévis descend de la Maison de Lévis, une ancienne famille noble du village de Lévis, dans l’actuel département des Yvelines, dont l’origine remonte au XIIe siècle. Son ancêtre Guy de Lévis se rend célèbre, notamment pour ses faits d’armes lors des croisades contre les Albigeois. En récompense de quoi son beau-frère Simon de Montfort le nomme maréchal de l’armée des Croisés (dite Armée de la Foi), titre dont la famille s’honore encore au XVIIIe siècle. On lui fait également cadeau de la baronnie de Mirepoix. La maison de Lévis acquiert alors une prospérité toujours grandissante depuis cette acquisition. Le cousin de François-Gaston de Lévis, Gaston Pierre de Lévis, duc de Mirepoix sera, lui aussi, maréchal de France. La famille rend de nombreux services au royaume de France. Au total, elle fournit deux maréchaux, trois lieutenants-généraux, huit chevaliers des ordres du Roy, des ambassadeurs, des pairs de France, un grand maitre des Eaux et des Forêts, un cardinal, six archevêques et cinq évêques.

La famille se divise en un nombre considérable de branches. La branche aînée, dite des marquis de Mirepoix, s’éteint en 1757. La branche suivante, dite des marquis de Gaudiès, s’éteindra en 1870. La troisième, dite des marquis de Léran, devient alors la branche ainée. De cette branche est issu le rameau qui, en 1593, forme la lignée des seigneurs d’Ajac, dont descend François-Gaston de Lévis.

Ce dernier nait le au château d’Ajac, près de Limoux. Il est le fils de Jean de Lévis, baron d’Ajac, mort en 1720, et de Jeanne-Marie de Maguelonne.

***

Devenu orphelin de père alors qu’il était enfant, François Gaston de Lévis entre en qualité de lieutenant au régiment de la Marine en 1735, à l’âge de 16 ans. Durant 20 ans, il participe à toutes les opérations militaires qui ont lieu sur les frontières orientales du royaume. Il combat sur les rives du Rhin, en participant à la guerre de Succession de Pologne et à l’âge de 17 ans, il est élevé au grade de capitaine. En 1741, il sert au sein du corps auxiliaire français dans l’armée bavaroise qui envahit la Bohême durant la guerre de Succession d’Autriche. C’est durant cette même période qu’il participe à la prise, puis à la défense de Prague. Durant la même année, il se bat à Dettingen et sert avec son régiment en Haute-Alsace, sous les ordres du maréchal François de Franquetot de Coigny. Il est alors rapidement remarqué et distingué parmi les officiers au cours des campagnes militaires dans le sud-est de l’Allemagne, durant de nombreux sièges et batailles.

Deux ans plus tard, il sert dans les armées du Bas-Rhin sous le commandement de Louis-François de Bourbon, Prince de Conti. En 1746, le régiment de Lévis se joint à l’armée d’Italie, dans laquelle il sert en tant qu’aide-major général des logis au sein du corps commandé par son cousin, Gaston Pierre de Lévis-Mirepoix, devenu lieutenant-général. Il se distingue également à la bataille de Montalban, en désarmant un bataillon piémontais, et assiste aux sièges de Valence, de Cazal, de Ville-France et du château de Vintimille. Alors que, un an plus tard, son régiment aide les défenseurs de la Provence, Lévis quitte son commandement en échange d’un brevet de colonel surnuméraire, et continue jusqu’à la fin de la guerre de servir à titre d’aide-major général des logis. La même année, durant la bataille de Plaisance, son cheval est tué sous lui et plus tard, près de Bieglis, un coup de feu l’atteint à la tête. Malgré tout, les honneurs sur sa personne se multiplient en raison de ses exploits : il est fait colonel en 1746 et chevalier de Saint-Louis en 1748.

Remarqué pour sa bravoure et son sang-froid, il est nommé brigadier et commandant en second de l’armée française en Nouvelle-France aux côtés du général Louis-Joseph de Montcalm en . Ses relations avec le général et le gouverneur Pierre de Rigaud de Vaudreuil sont cordiales, même s’il se range davantage du côté du gouverneur en ce qui concerne les questions militaires. Dès son arrivée dans la colonie, il a ordre de déplacer les compagnies de La Sarre sur les eaux et celle de Royal-Roussillon sur terre de Québec à Montréal, afin d’assurer la défense du sud de la colonie contre les troupes britanniques. Peu de temps après, il est affecté à la défense du lac Saint-Sacrement. Alors que Montcalm s’occupe de renforcer les défenses du Fort Carillon, Lévis et un détachement militaire se dirigent vers le nord-ouest, afin de constater si l’ennemi peut se servir du chemin des Agniers pour attaquer ce fort ainsi que celui de Saint-Frédéric. Plus tard, il prend le commandement de la défense de la forteresse de Carillon, alors que Montcalm doit retourner à Montréal préparer un raid sur le Fort Chouaguen. C’est au moment où il s’occupe de peaufiner la défense du fort que le jeune militaire juge que le meilleur endroit pour engager un combat avec les troupes ennemies serait au nord du lac Saint-Sacrement, où les Britanniques auraient à débarquer, et donc seraient plus vulnérables. Cependant, ces derniers n’attaquent point la forteresse, puisque les troupes anglaises préfèrent rester sous la protection du Fort Edward. Lévis en profite donc pour détruire des établissements des colonies anglaises et faire des prisonniers.

Désireux de faire avancer sa carrière personnelle, il n’hésite pas à écrire à ses supérieurs en France afin d’attirer leur attention sur ses succès militaires. Par exemple, apprenant la réussite de l’expédition contre Chouaguen commandé par Montcalm, il écrit au comte d’Argenson, ministre de la guerre, en affirmant qu’il serait désagréable si le marquis de Montcalm devait recevoir tous les honneurs et pas lui. En même temps, il n’hésite pas à faire valoir le mérite de ses collègues, notamment Vaudreuil. Responsable également de la défense du lac Champlain jusqu’en 1758, il participe à la Bataille de Fort Carillon au côté de Montcalm, en rejoignant ce dernier avec des renforts de 3 000 hommes. Il est ainsi en grande partie responsable de la victoire des troupes françaises malgré la supériorité numérique de l’ennemi. Ce succès a pour conséquence d’arrêter la marche des Britanniques sur Montréal, et de les rejeter sur la défensive vers le lac Saint-Sacrement. Durant l’été 1759, il repousse les troupes de James Wolfe, alors qu’elles tentent de prendre Québec en aval de la rive du côté de la ville. Un grand nombre de soldats britanniques est tué dans cette escarmouche. La même année, Lévis est fait maréchal de camp et est envoyé sur ordre de Montcalm défendre Montréal avec un important détachement militaire, car l’on craint une attaque des Anglais. Il y arrive le 11 août 1759, mais Québec est alors moins bien défendu.

À la suite de la mort de Montcalm et de la prise de Québec par les Britanniques le 13 septembre, il prend le commandement des armées françaises. La même année, il réclame, avec Vaudreuil, des renforts dans le but de reprendre l’ancienne capitale de la colonie, mais Paris n’envoie que 5 bâtiments et une frégate de 28 canons en réponse à cette demande. Au lieu des 4 000 soldats réclamés, ce ne sont que 400 hommes qui mettent pied à terre, fraichement arrivés de France. Malgré tout, il prépare une contre-offensive en réorganisant grandement les forces armées à sa disposition, autant les troupes régulières que la milice. Alors que sous Montcalm, les soldats étaient moins disciplinés, Lévis ordonne à ses officiers de mettre leurs efforts sur la discipline et l’ordre au sein des troupes. Il interdit aux soldats et aux officiers français de maltraiter ou d’insulter les miliciens de la colonie. Bien que les hommes manquent d’armes, il donne également consigne aux gens de la milice de fixer leur couteau au bout de leur fusil, pour qu’ils puissent ainsi attaquer et combattre au corps-à-corps plus facilement. Aussi, il crée exclusivement pour la milice trois compagnies où chacune est commandée par un officier de l’armée régulière de manière à utiliser ces hommes de la manière la plus efficace possible, contrairement à Montcalm qui se contentait de mélanger parmi les troupes des miliciens et des soldats réguliers. C’est donc finalement le 20 avril 1760 qu’il marche sur Québec avec l’armée française, dans l’intention de débarquer à Sillery et de se jeter entre Québec et les 1 500 hommes que le général James Murray a distribués dans des postes avancés de Lorette et de Sainte-Foy. Lorsque les hommes de Lévis atteignent Pointe-aux-Trembles, la bataille de Sainte-Foy est commencée. Croyant avoir l’avantage par son artillerie au détriment d’un nombre de soldats suffisant contre les troupes françaises, les Britanniques sont malgré tout attaqués sur leur flanc gauche, menacés d’enveloppement. Lévis fait donc reculer les lignes anglaises et les brise par la même occasion, vainquant ainsi l’ennemi grâce au courage de ses soldats et ses talents de commandant. Par la suite, il assiège immédiatement la ville, mais ne peut la reprendre, l’arrivée de renforts britanniques rendant toute tentative en ce sens illusoire. Il se retranche alors sur l’île Sainte-Hélène, près de Montréal, et brûle les drapeaux français lors de la capitulation de 1760 pour les soustraire à l’ennemi.

À son retour en France en 1761, il est nommé lieutenant général et on l’informe qu’il doit servir dans l’armée du Bas-Rhin, sous les ordres du prince de Soubise. Cependant, Lévis ne se montre pas très enthousiaste à combattre à nouveau et ne se présente ainsi devant son supérieur militaire qu’au début de décembre 1761. À la veille de Noël de la même année, il quitte les camps militaires en Allemagne et retourne à Paris, pour épouser Gabrielle-Augustine, fille de Gabriel Michel de Doulon, trésorier général de l’artillerie et administrateur de la Compagnie des Indes. Par la suite, Lévis retourne au front et s’illustre à la bataille de Nauheim, se faisant remarquer pour s’être emparé des canons de l’ennemi anglais.

Lorsque la guerre de Sept Ans prend fin, en 1763, il quitte le service actif de l’armée et, en 1765, il devient gouverneur de l’Artois. Ses fonctions l’amènent à siéger aux États d’Artois.

En 1771, il est nommé commandant de l’une des quatre compagnies des Gardes du Corps de Monsieur. Par la suite, il se consacre essentiellement au développement de sa province. En particulier, il améliore les communications en faisant construire un canal entre Béthune et la Lys. Il fait aménager une route entre les villes de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer.

En 1783, Lévis est élevé à la dignité de maréchal de France et un an plus tard, sa seigneurie d’Avesne-le-Comte est érigée en duché de Lévis.

Durant la guerre d’indépendance américaine, il correspond de manière amicale avec son ancien ennemi James Murray, devenu gouverneur de Minorque. Il se fait un plaisir de lui rendre certains services, comme de fournir des passeports à des officiers devant traverser la France pour retourner en Angleterre.

Trois ans plus tard, toujours dans le souci de contribuer au bien-être de sa province, il désire présider les États d’Artois. C’est en les présidant qu’il meurt à Arras le 26 novembre 1787.

20-27 août 1810 : bataille de Grand Port (Ile Maurice).

La bataille de Grand Port fut une bataille navale qui opposa deux escadres britanniques et française dans la baie de Grand Port de l’Île-de-France (aujourd’hui île Maurice) entre le 20 et le 27 août 1810, durant la campagne de l’île Maurice.

Une flottille britannique de quatre frégates chercha à bloquer l’entrée de la baie en capturant le fort de l’île de la Passe défendant son entrée. La position fut saisie le 13 août et lorsqu’une escadre française menée par le capitaine Guy-Victor Duperré approcha de la baie sept jours plus tard, le commandant britannique, Samuel Pym, décida de l’attirer dans les eaux peu profondes et de la détruire avec sa puissance de feu supérieure.

Quatre des cinq navires français parvinrent à franchir le blocus britannique et s’abritèrent dans la baie qui n’était accessible que par un chenal étroit infranchissable sans un pilote expérimenté. Lorsque Pym ordonna à ses frégates d’attaquer les navires français à l’ancrage le 22 et 23 août, ses navires furent bloqués par le récif corallien. Deux d’entre eux s’échouèrent, un troisième dut se rendre après avoir été la cible de tous les navires français et le quatrième ne parvint pas à approcher suffisamment près pour ouvrir le feu. Même si les navires français avaient également été sévèrement endommagés, l’affrontement fut un désastre pour les Britanniques car les deux navires échoués furent incendiés pour éviter leur capture et les deux autres furent arraisonnés par les Français.

Les convois britanniques dans l’océan Indien étaient laissés sans protection et la Royal Navy réagit en déployant une force importante sous le commandement de l’amiral Albemarle Bertie qui envahit rapidement l’Île-de-France en décembre 1810. La bataille de Grand Port fut la plus grande victoire navale française durant le régime napoléonien, elle figure donc sur l’Arc de triomphe de Paris.

20 août 1948 : naissance de la pilote de chasse américaine Barbara Allen Rainey.

Barbara Ann Allen Rainey (20 août 1948 – 13 juillet 1982) fut l’une des six premières femmes pilotes des forces armées américaines. Rainey reçut ses ailes d’or en tant que première femme à être désignée aviatrice navale en février 1974 et devint la première femme de la Marine à se qualifier comme pilote de jet. Elle atteignit le grade de capitaine de corvette dans la marine américaine. Elle fut tuée dans un accident d’avion en 1982 alors qu’elle exerçait ses fonctions d’instructrice de vol.

Allen est née à l’hôpital naval de Bethesda, dans le Maryland, et était la fille d’un officier de marine de carrière. Elle est diplômée du lycée de Lakewood, en Californie, où elle était une athlète exceptionnelle et membre de la National Honor Society. Constamment sur la liste du doyen du Long Beach City College, en Californie, elle a ensuite été transférée et diplômée du Whittier College, en Californie, où elle est devenue membre de la Thalian Society. Elle a été commissionnée dans la réserve de la marine américaine lors de cérémonies à l’école des aspirants officiers de la marine américaine à Newport, dans le Rhode Island, en décembre 1970, et a été affectée à la base navale amphibie de Little Creek, en Virginie. Elle a ensuite servi dans l’état-major du Commandement suprême des forces alliées de l’Atlantique à Norfolk, en Virginie.

Allen est née à l’hôpital naval de Bethesda, dans le Maryland, et était la fille d’un officier de marine de carrière. Elle est diplômée du lycée de Lakewood, en Californie, où elle était une athlète exceptionnelle et membre de la National Honor Society. Constamment sur la liste du doyen du Long Beach City College, en Californie, elle a ensuite été transférée et diplômée du Whittier College, en Californie, où elle est devenue membre de la Thalian Society. Elle a été commissionnée dans la réserve de la marine américaine lors de cérémonies à l’école des aspirants officiers de la marine américaine à Newport, dans le Rhode Island, en décembre 1970, et a été affectée à la base navale amphibie de Little Creek, en Virginie. Elle a ensuite servi dans l’état-major du Commandement suprême des forces alliées de l’Atlantique à Norfolk, en Virginie.

Début 1973, le secrétaire à la Marine John W. Warner a annoncé un programme d’essai pour former des femmes aviatrices de la marine. À la recherche d’un plus grand défi et désirant suivre les traces de son frère aviateur du Corps des Marines des États-Unis, Bill, Allen a postulé au programme et a été acceptée à l’école de formation au pilotage de la marine américaine.

Allen et sept autres femmes se présentèrent à l’entraînement de pilotage le 2 mars 1973 à la base aéronavale de Pensacola, en Floride. Elle fut la première de sa promotion à obtenir ses ailes d’or et fut désignée première femme aviatrice navale de l’histoire lors d’une cérémonie à la base aéronavale de Corpus Christi, au Texas, le 22 février 1974. Elle fut affectée au pilotage de C-1 à Alameda, en Californie, au sein d’un escadron de transport et devint la première femme qualifiée sur jet de l’US Navy aux commandes du T-39.

Allen épousa John C. Rainey, qu’elle avait rencontré lors de sa formation de pilote. Enceinte de sa première fille, elle fut transférée dans la Réserve navale en novembre 1977. Elle resta active dans la Réserve navale et, enceinte de sa deuxième fille, obtint la qualification pour piloter le R6D (DC-6).

En 1981, la Marine connaissant une pénurie d’instructeurs de vol, elle fut acceptée pour être rappelée au service actif comme instructrice de vol et fut affectée au Training Squadron Three (VT-3) basé à la Naval Air Station Whiting Field aux commandes du T-34C Mentor. Le 13 juillet 1982, Allen, avec le stagiaire, l’enseigne Donald Bruce Knowlton, s’entraînait aux atterrissages posés-décollés à Middleton Field près d’Evergreen, dans le comté de Conecuh, en Alabama, lorsque l’avion s’inclina brusquement, perdit de l’altitude et s’écrasa. Allen et Knowlton furent tous deux tués dans l’accident.

20 août 1969 : premier vol de l’avion argentin d’attaque au sol FMA IA 58 Pucará.

Le FMA IA 58 Pucará (quechua : forteresse) est un avion argentin d’attaque au sol et de contre-insurrection (COIN) fabriqué par la Fábrica Militar de Aviones. Il s’agit d’un monoplan entièrement métallique à aile basse et à double turbopropulseur, doté d’un train d’atterrissage rétractable et capable d’opérer à partir de pistes non préparées lorsque cela est nécessaire. Ce type d’avion a participé à la guerre des Malouines et à la guerre civile sri-lankaise.

En août 1966, la Dirección Nacional de Fabricación e Investigación Aeronáutica (DINFIA), l’usine aéronautique nationale argentine, commença le développement de l’AX-2, un avion de contre-insurrection (COIN) pour répondre à un besoin de l’armée de l’air argentine. Le projet fut promu par l’ingénieur Ricardo Olmedo et placé sous la direction de l’ingénieur Aníbal Dreidemie, également concepteur de l’ IA-52 Guaraní II et de l’ IA-63 Pampa. La configuration choisie était un monoplan à aile basse propulsé par deux turbopropulseurs montés dans des nacelles d’aile et doté d’un empennage en T. Afin de tester la configuration proposée, la DINFIA construisit d’abord un planeur d’essai grandeur nature, non motorisé, qui vola pour la première fois le 26 décembre 1967.

Les essais du planeur n’ont montré aucun problème majeur de maniabilité et, en septembre 1968, la construction d’un prototype motorisé, baptisé FMA IA 58 Delfín, mais rebaptisé plus tard Pucará, a commencé , pour être propulsé par une paire de moteurs Garrett TPE331 I/U-303 de 674 kilowatts (904 ch) . (La DINFIA avait été rebaptisée Fábrica Militar de Aviones (FMA) plus tôt cette année-là). Le premier prototype a effectué son vol inaugural le 20 août 1969, suivi d’un deuxième prototype, équipé d’ un turbomeca Astazou XVIG de 729 kW (978 shp), le 6 septembre 1970. Le premier prototype a ensuite été remotorisé avec l’Astazou, ce moteur étant choisi pour la version de production, et un troisième prototype de production a suivi en 1973. Le premier modèle de production a volé le 8 novembre 1974, les livraisons commençant début 1976.

Au moins trois projets étaient liés au développement de l’IA-58. Le premier était une cellule Pucará allongée avec cabine pressurisée pour six passagers, équipée de turboréacteurs Astafan pour le transport léger et la photographie. Le deuxième était un avion d’observation et de reconnaissance ayant la même configuration que le Fairchild-Republic A-10 . Le troisième, baptisé IA-60 , était une plateforme d’entraînement et d’attaque légère avancée, propulsée par deux Astafan, conservant la cellule et la verrière de base du Pucará, avec un empennage en T intégrant des ailes hautes. Des essais en soufflerie ont été effectués, mais aucun développement supplémentaire n’a été réalisé afin de poursuivre le programme IA-63 Pampa.

L’IA 58 Pucará est de construction conventionnelle, entièrement métallique (principalement en duralumin). Les ailes cantilever non balayées présentent un dièdre de 7 degrés sur les panneaux extérieurs et sont équipées de volets de bord de fuite à fentes. L’IA-58 possède un fuselage élancé et un cockpit en tandem ; l’équipage de deux personnes est installé sous la verrière à clapet s’ouvrant vers le haut, sur des sièges éjectables zéro/zéro Martin-Baker Mk 6AP6A. Il dispose de doubles commandes et d’une bonne visibilité, au moins latéralement et à l’avant. Sa conception aérodynamique épurée permet au Pucará d’atteindre une vitesse relativement élevée, supérieure à celle de l’ OV-10 Bronco américain, un autre avion de contre-insurrection. En revanche, l’IA 58 ne possède pas de soute à l’intérieur du fuselage, contrairement à ce qui est exigé pour les avions américains.

Un blindage est installé pour protéger l’équipage et les moteurs des tirs au sol. L’avion est propulsé par une paire de moteurs Turbomeca Astazou, entraînant des ensembles d’hélices tripales Ratier-Forest 23LF ; les hélices peuvent également être utilisées comme aérofreins.

Le Pucará a été conçu pour des opérations sur des pistes courtes et accidentées. Le train d’atterrissage tricycle rétractable , avec une seule roue avant et deux roues principales se rétractant dans les nacelles des moteurs, est équipé de pneus basse pression pour s’adapter aux opérations sur terrain accidenté, tandis que les jambes du train d’atterrissage sont hautes pour offrir un bon dégagement pour les charges d’armes suspendues. Trois roquettes JATO peuvent être installées sous le fuselage pour permettre des décollages plus courts. Le carburant est alimenté par deux réservoirs de fuselage d’une capacité combinée de 800 L (180 gal imp ; 210 gal US) et deux réservoirs auto-obturants de 460 L (100 gal imp ; 120 gal US) dans les ailes. Le train d’atterrissage, les volets et les freins sont à commande hydraulique, sans système pneumatique. Le système de suspension à ressorts est similaire à celui utilisé dans le Junkers Ju 88 , tandis que la queue a une configuration en T pour améliorer le décollage.

L’armement fixe du Pucará est similaire à celui de nombreux avions de la Seconde Guerre mondiale. Il se compose de deux canons Hispano 804 de 20 mm montés sous le cockpit, chacun doté de 270 coups, et de quatre mitrailleuses Browning FN de 7,62 mm, montées sur les flancs du fuselage, chacune dotée de 900 coups. Trois points d’emport permettent d’emporter des charges externes, seules ou groupées (par exemple jusqu’à six bombes sous le fuselage ou deux roquettes sous chaque aile), telles que des bombes, des roquettes ou des réservoirs de carburant externes. L’un d’eux est monté sous le fuselage et les deux autres, de 500 kg, sont placés sous les ailes. La charge maximale d’armement externe est de 1 620 kg. L’armement embarqué est pointé par un simple viseur réflecteur.

Les premières unités furent livrées en mai 1975 à l’ armée de l’air argentine ( espagnol : Fuerza Aérea Argentina, FAA), équipant le 2° Escuadron de Exploración y Ataque, qui faisait partie de la 3e brigade aérienne ( espagnol : III Brigada Aérea ) à Reconquista, au nord de la province de Santa Fe. Ils ont fait leurs débuts opérationnels à la fin de 1975, lorsqu’un certain nombre de Pucarás ont mené des frappes contre-insurrectionnelles depuis Cordoue contre les guérilleros communistes de l’ERP dans la province de Tucumán dans le cadre de l’Operativo Independencia.

Au moment de la guerre des Malouines , environ 60 Pucarás avaient été livrés. Étant l’un des rares avions du service argentin capable de voler de manière opérationnelle depuis les petits aérodromes des Malouines, la piste de l’aéroport de Port Stanley n’étant pas assez longue pour le déploiement des Skyhawks et des Mirage de la FAA, il fut décidé de déployer un certain nombre de Pucarás aux Malouines, quatre arrivant à Port Stanley le 2 avril 1982, et huit autres le 9 avril. Beaucoup des Pucarás restés sur le continent furent déplacés à Puerto Santa Cruz ou à Comodoro Rivadavia, dans le sud de l’Argentine, où ils étaient plus proches des Malouines en cas de besoin de renforts, et furent utilisés pour effectuer la surveillance côtière.

La plupart des avions utilisés au combat étaient armés de bombes non guidées, de roquettes de 2,75 pouces ou de mitrailleuses de 7,62 mm. Les Pucarás opéraient depuis l’aéroport de Port Stanley et deux petits aérodromes improvisés en herbe à Goose Green et Pebble Island . Ils effectuaient des missions de reconnaissance et d’attaque légère.

Trois Pucarás ont été détruits et l’un de leurs pilotes tué à Goose Green par des bombes à fragmentation larguées par 800 NAS Sea Harriers le 1er mai 1982. Six autres ont été détruits lors du raid SAS sur Pebble Island le 15 mai 1982.

Le 21 mai, un Pucará fut détruit par un missile sol-air Stinger tiré par le SAS de l’escadron D (le premier Stinger lancé au combat) et un autre par des obus de 30 mm tirés par le Sea Harrier de la Royal Navy du commandant Nigel Ward, ce dernier après avoir mené avec succès un raid à deux appareils sur un hangar prétendument utilisé comme poste d’observation par les forces britanniques. L’appareil était étonnamment robuste, Ward ayant observé pas moins de 20 impacts de canon avant que la cible ne commence à s’écraser. L’autre Pucará, piloté par le lieutenant Juan Micheloud, réussit à s’échapper après avoir été pris en chasse par le Sea Harrier du commandant Alasdair Craig. Le major Carlos Tomba, pilote de l’appareil abattu par le commandant Ward, survécut à l’éjection et fut récupéré par les forces amies.

Le 28 mai, deux Pucarás abattirent un hélicoptère Scout des Royal Marines avec une mitrailleuse de 7,62 mm, alors qu’il effectuait une mission d’évacuation de blessés lors de la bataille de Goose Green. Ce fut la seule victoire aérienne argentine confirmée de la guerre. L’un de ces Pucarás s’écrasa sur Blue Mountain lors du vol de retour vers Port Stanley et fut détruit. Le corps du pilote (le lieutenant Miguel Gimenez) fut retrouvé en 1986 et inhumé avec les honneurs militaires à Port Darwin par sa famille, la première famille argentine à visiter les Malouines depuis la fin de la guerre.

Également le 28 mai, 2 Paras ont abattu un Pucará avec des tirs d’armes légères après qu’il ait lancé des roquettes sur les troupes britanniques (sans faire de victimes), pendant la bataille de Goose Green . Le lieutenant Miguel Cruzado s’est éjecté et est devenu prisonnier de guerre.

Le 11 juin, au cours de l’assaut du bataillon PARA 3 sur le mont Longdon, un groupe de trois Pucarás a lancé une sortie contre des positions d’artillerie britanniques dans une opération combinée avec le 3e groupe d’artillerie (GA3) de l’ armée argentine.

avec des avions capturés

Après la reddition argentine, onze Pucarás (dont quatre en état de vol) furent capturés par les forces britanniques et six furent ramenés au Royaume-Uni.

En mai 1982, au plus fort de la guerre des Malouines, l’armée de l’air argentine, en collaboration avec la marine, équipa un prototype, l’AX-04, de pylônes pour le montage de torpilles Mark 13. L’objectif était sa production éventuelle comme bombardier-torpilleur afin de renforcer les capacités antinavires des forces aériennes argentines. Plusieurs essais furent effectués au large de Puerto Madryn , au-dessus du Golfo Nuevo, mais la guerre prit fin avant que les techniciens puissent évaluer la faisabilité du projet.

Plusieurs tentatives de modernisation de la flotte furent entreprises, notamment la conversion du Pucará Charlie, du Pucará 2000 et du Pucará Bravo (la modernisation de 40 appareils fut ordonnée, puis annulée par la FAA ; un seul appareil fut converti). Ces projets furent annulés dans les années 1980, faute de financement.

L’armée de l’air uruguayenne a modernisé sa flotte en intégrant des systèmes de navigation Litton LTN-211 et GPS Omega. Des modifications structurelles mineures ont été apportées afin d’accueillir la bombe Snakeye Mk. 82 et un réservoir largable de 1 000 litres. Parmi les autres équipements avioniques intégrés, on trouve le Stormscope WX-500 de L3 Communications et un système de navigation à écran rétroéclairé LED Sandel SN3500.

En 2007, un IA-58 de l’armée de l’air argentine a été converti pour embarquer un moteur modifié fonctionnant au biocarburant issu du soja. Ce projet, financé et dirigé par le gouvernement argentin ( Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de la Nación), a fait de l’Argentine le deuxième pays au monde à propulser un avion au biocarburant. L’objectif du projet était de rendre la FAA moins dépendante des combustibles fossiles.

Depuis 2009, la FAA et la FAdeA ont procédé à une importante modernisation de l’avionique et à une révision complète des cellules, donnant naissance à l’IA-58D Pucará Delta. L’avionique du cockpit est aussi proche que possible de celle de l’IA-63 Pampa Phase II de la FMA. Parmi les composants mis à jour figurent un nouvel ensemble de matériel de communication : DME, ELT, IFF, GPS, indicateur d’attitude électronique, indicateur de situation horizontale électronique, RWR, HUD, canon DEFA 554 et nouveau moteur PT6A-62 de 950 ch, remplaçant le Turbomeca Astazou d’origine. Cette révision vise à maintenir les Pucarás argentins en service jusqu’en 2045. Des problèmes bureaucratiques et économiques ont retardé la conversion de l’ensemble de la flotte. L’armée de l’air uruguayenne s’est également montrée intéressée par le programme de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et l’installation de nouveaux moteurs proposés par la FAdeA.

Depuis avril 2016, la Fábrica Argentina de Aviones « Brigadier San Martin » SA (FAdeA), successeur de la Fábrica Militar de Aviones, était en train de moderniser vingt de la flotte de Pucaras de l’armée de l’air argentine. Le premier prototype a volé en novembre 2015.

En 2019, l’Argentine a retiré le Pucará de l’opération de frappe légère de contre-insurrection, le convertissant en avion de surveillance et de patrouille des frontières Pucará Fénix, avec des moteurs Pratt & Whitney Canada PT-6A-62 améliorés, de nouvelles hélices à quatre pales, une tourelle de capteur électro-optique/infrarouge (EO/IR) Fixview à nacelle et une liaison de données. La mise à niveau a été autorisée en décembre 2021, le Fénix devant être en service pendant au moins 15 ans.

20 août 1970 : accident mortel du sous-marin Galatée.

20 août 1970, le sous-marin Galatée, aborde accidentellement en surface le sous-marin sud-africain Maria Van Riebeeck à Saint Mandrier. Six marins de la Galatée périssent lors de l’abordage.

Suite à l’abordage, le pacha par une manœuvre remarquable, évite la perte du sous-marin, en l’échouant volontairement sur une plage au pied de la falaise de Cépet, à la Pointe du Cannier. Il sauve ainsi la majeure partie de l’équipage et le bateau noir.

Le sous-marin sud-africain parvient à rallier Toulon par ses propres moyens.

Le décès des marins (noyés ou asphyxiés) survint au cours des manœuvres destinés à empêcher le sous-marin de couler par grands fonds. Le bateau pompe Aiguière sera le premier à lui porter secours, avec des moyens d’épuisement et stabilisant le sous-marin.

Le 23 août 1970, le Galatée est déséchouée grâce à quatre chameaux-citernes, quatre remorqueurs de port dont Le Manguier, la gabare Criquet et une péniche équipée d’une pompe d’assèchement. Elle est ensuite conduite à l’arsenal avant d’être mise au bassin Vauban sud-ouest dès le lendemain.

Enfin, du 24 août 1970 à fin janvier 1973, le Galatée subira de longues réparations et modifications à l’arsenal de Toulon : remplacement de 5 m de coque épaisse, de la ligne d’arbre tribord, du schnorchel, ainsi que refonte de la sécurité plongée, notamment.

Genèse de l’accident :

Le Galatée appareille le 20 pour des essais. Restée en rade extérieure de Toulon afin d’effectuer un échange de personnel en fin de journée, elle reprend la route normale de sortie du port derrière un ferry vers 20 h 00.

Radar en panne, le Galatée s’apprête à plonger lorsqu’un officier de quart annonce un sous-marin étranger à proximité. Quelques secondes plus tard, un violent choc survient : le SAS Maria van Riebeeck, sous pavillon sud-africain, vient d’aborder la Galatée.

Une grande voie d’eau s’ouvre à l’arrière. Un défaut de communication entraîne la poursuite du fonctionnement des groupes électrogènes, accentuant la dépression intérieure : plusieurs marins perdent alors connaissance par anoxie.

Trompé par un baromètre indiquant à tort une surpression, le commandant, constatant un gîte de 10°, une assiette de 5° et l’envahissement par l’eau de l’arrière, prend la décision d’échouer le bateau. Puis il est amarré aux rochers.

Deux marins ont péri dans l’inondation du poste arrière. L’équipage, qui compte 6 blessés, est alors évacué. Quatre d’entre eux ne pourront pas être ranimés.

IN MEMORIAM :

- Maître Joseph Frelot (DeASM)

- Maître Jean Lequeux-Lepetit (Chéqua)

- Maître Pierre Morin (Mécan)

- Second Maître Serge Germain (Mécan)

- Second Maître Jean-François Lapeyre (MiASM)

- Matelot Henri Mouton.

Source : Romain GRAND / LinkedIn

20 août 1978 : premier vol de l’avion de chasse britannique Sea Harrier.

Le Sea Harrier de British Aerospace est un avion de chasse à réaction naval à décollage court et atterrissage vertical / décollage et atterrissage verticaux, de reconnaissance et d’attaque. Il est le deuxième membre de la famille Harrier développé. Il est entré en service dans la Royal Navy en avril 1980 sous le nom de Sea Harrier FRS1 et est devenu officieusement connu sous le nom de « Shar ». Inhabituel à une époque où la plupart des chasseurs de supériorité aérienne navals et terrestres étaient grands et supersoniques, le rôle principal du Sea Harrier subsonique était d’assurer la défense aérienne des groupes opérationnels de la Royal Navy centrés autour des porte-avions.

Le Sea Harrier a servi pendant la guerre des Malouines et les conflits des Balkans ; à chaque fois, il a principalement opéré à partir de porte-avions positionnés dans la zone de conflit. Son utilisation lors de la guerre des Malouines a été son succès le plus marquant et le plus important, alors qu’il était le seul chasseur à voilure fixe disponible pour protéger la Task Force britannique. Les Sea Harrier ont abattu 20 avions ennemis pendant le conflit ; deux Sea Harrier ont été perdus sous les tirs ennemis au sol. Ils ont également été utilisés pour lancer des attaques terrestres, de la même manière que les Harriers de la Royal Air Force.

Le Sea Harrier a été commercialisé pour être vendu à l’étranger, mais l’Inde était le seul autre opérateur après que les tentatives de vente de l’avion à l’Argentine et à l’Australie aient échoué. Une deuxième version mise à jour pour la Royal Navy a été fabriquée en 1993 sous le nom de Sea Harrier FA2 , améliorant ses capacités air-air et ses compatibilités d’armes, ainsi qu’un moteur plus puissant ; cette version a été fabriquée jusqu’en 1998. L’avion a été retiré du service prématurément par la Royal Navy en 2006, mais est resté en service dans la marine indienne pendant une décennie supplémentaire jusqu’à sa retraite en 2016.

20 août 1988 : fin de la guerre Iran-Irak débutée le 20 septembre 1980.

La guerre s’inscrit dans la lignée des multiples dissensions liées aux litiges frontaliers opposant les deux pays. Elle est également due aux appréhensions des conséquences de la révolution iranienne de 1979 qui porte l’ayatollah Khomeini au pouvoir, le gouvernement sunnite irakien de Saddam Hussein craignant que cette dernière n’attise les desseins révolutionnaires de la majorité chiite longuement réprimée. Le conflit s’explique également par la volonté de l’Irak de remplacer l’Iran en tant que puissance dominante du golfe Persique.

Espérant tirer profit de l’instabilité politique postrévolutionnaire régnant en Iran, l’Irak attaque sans avertissement formel en bombardant des bases aériennes iraniennes le , pénétrant sur le territoire iranien deux jours plus tard. Malgré l’effet de surprise, l’invasion irakienne ne connaît pas le succès escompté, ne réalisant que des gains territoriaux très limités, et est rapidement repoussée par une série de contre-attaques iraniennes. En juin 1982, l’Iran parvient à regagner le territoire perdu après l’attaque irakienne, et adopte une posture offensive pour le reste du conflit. Les deux pays comptent sur leurs revenus pétroliers pour subvenir à leurs besoins militaires, induisant une forte augmentation des exportations de barils, directement liée au conflit.

Espérant tirer profit de l’instabilité politique postrévolutionnaire régnant en Iran, l’Irak attaque sans avertissement formel en bombardant des bases aériennes iraniennes le , pénétrant sur le territoire iranien deux jours plus tard. Malgré l’effet de surprise, l’invasion irakienne ne connaît pas le succès escompté, ne réalisant que des gains territoriaux très limités, et est rapidement repoussée par une série de contre-attaques iraniennes. En juin 1982, l’Iran parvient à regagner le territoire perdu après l’attaque irakienne, et adopte une posture offensive pour le reste du conflit. Les deux pays comptent sur leurs revenus pétroliers pour subvenir à leurs besoins militaires, induisant une forte augmentation des exportations de barils, directement liée au conflit.

La guerre Iran-Irak a souvent été comparée à la Première Guerre mondiale du fait de la nature des tactiques militaires employées par les deux camps. Le conflit se caractérise par une forme de guerre de tranchées, du fait des grandes armées dont disposaient les deux belligérants, contrastant avec le peu de blindés, d’aviation, et d’aptitude pour des opérations combinées. La guerre voit ainsi l’utilisation de fils de barbelés s’étendant le long des tranchées, de postes de mitrailleuse, de charges à la baïonnette, ainsi que d’attaques par vagues humaines, tactiques militaires induisant un nombre considérable de pertes pour les armées des deux camps. Le conflit se démarque également par l’utilisation intensive d’armes chimiques par l’Irak, et par de multiples attaques visant les populations civiles.

L’Irak reçoit le soutien d’une grande partie de la communauté internationale, notamment des soviétiques, ainsi que de nombreux pays occidentaux et arabes. L’Iran demeure quant à lui largement isolé tout au long du conflit. Après huit années de guerre, la lassitude du conflit qui s’installe, associée à la dégradation rapide des relations entre les États-Unis et l’Iran, mais aussi au déclin du soutien de la communauté internationale pour l’Irak, mène à l’acceptation d’un cessez-le-feu négocié par l’ONU. Le conflit se conclut de fait par un statu quo ante bellum, les deux pays acceptant de revenir aux accords territoriaux d’Alger de 1975.

On estimera à la fin du conflit que seraient morts plus d’un demi-million de soldats iraniens et irakiens, et en outre un nombre équivalent de civils. Le nombre de blessés approchait également 500 000 pour chacun des deux camps. Considérée comme l’un des conflits les plus importants du XXe siècle, la guerre Iran-Irak ne donnera lieu à aucune réparation, et n’induit pas de changements territoriaux. Plusieurs milices locales prennent part au conflit : l’Organisation des moudjahiddines du peuple iranien s’allie à l’Irak baassiste, et de l’autre côté les milices kurdes irakiennes du Parti démocratique du Kurdistan et de l’Union patriotique du Kurdistan combattent aux côtés des forces armées iraniennes. Ces milices sortiront, pour une grande partie, largement affaiblies à l’issue du conflit.

20 août 1995 : mort du dessinateur italien Hugo Pratt.

Hugo Pratt, nom de plume d’Ugo Eugenio Prat, né à Rimini en Italie le et mort à Pully en Suisse, le , est un auteur de bande dessinée italien. Son œuvre la plus connue est Corto Maltese (1967-1991), qui a largement dépassé le champ de la bande dessinée.

À propos de l’œuvre de Pratt on peut retenir quelques mots-clés, indissociables de sa vie : voyages, aventure, érudition, ésotérisme, mystère, poésie, mélancolie. Le terme « dessin intelligent » est souvent employé pour décrire l’ensemble de son œuvre. Son sens des contrastes entre le noir et le blanc et ses talents de conteur ont fait de lui un des plus grands maîtres du « neuvième art ».

20 août 2002 : premier vol de l’avion de chasse d’entraînement sud-coréen T-50 Golden Eagle.

Le KAI T-50 Golden Eagle est une famille d’ avions d’entraînement à réaction supersoniques avancés, d’avions de combat légers, de chasseurs d’attaque légers et de chasseurs légers multirôles sud-coréens développés par Korea Aerospace Industries (KAI) avec Lockheed Martin. Il s’agit du premier avion supersonique indigène de Corée du Sud et de l’un des rares avions d’entraînement supersoniques au monde.

Le développement du T-50 a débuté à la fin des années 1990 et son vol inaugural a eu lieu en 2002. Il est entré en service actif au sein de l’ armée de l’air de la République de Corée (ROKAF) en 2005. Le T-50 a ensuite été développé en versions acrobatiques et de combat, à savoir le T-50B, le TA-50 et le FA-50. Une variante de chasseur multirôle monoplace F-50 a été envisagée avant d’être abandonnée. Le T-50B sert au sein de l’équipe de voltige de l’armée de l’air sud-coréenne.

Le T-50 est en service dans plusieurs pays. L’Irak a reçu 24 variantes d’entraînement, appelées T-50IQ, en 2016. La variante d’attaque légère TA-50 a également été exploitée par l’Indonésie , avec 16 appareils entrés en service en 2014 et six appareils supplémentaires commandés en 2021. Les Philippines exploitent la variante de chasseur léger FA-50, avec 12 livraisons. La Thaïlande a commandé 12 unités de la variante d’entraînement avancée T-50 (T-50TH) à partir de 2015. En 2022, la Pologne a commandé 48 FA-50, suivie par la Malaisie en 2023, qui a commandé 18 exemplaires de la dernière variante Block 20.

20 août 2008 : mort à 80 ans du pilote américain d’hélicoptère Ed Freeman.

Ed W. « Too Tall » Freeman (20 novembre 1927 – 20 août 2008) était un pilote d’hélicoptère de l’armée américaine. Il a reçu la plus haute distinction militaire américaine, la Medal of Honor, pour ses actions lors de la bataille d’Ia Drang pendant la guerre du Vietnam. Durant cette bataille, il a survolé 14 fois des tirs de mitrailleuses, ravitaillant un bataillon américain pris au piège et mettant en sécurité des dizaines de soldats blessés. Freeman était l’ailier du major Bruce Crandall, qui a également reçu la Medal of Honor pour les mêmes missions.

Freeman est né à Neely, dans le comté de Greene, au Mississippi. Il était le sixième d’une famille de neuf enfants. À 13 ans, il vit des milliers d’hommes en manœuvre passer devant sa maison du Mississippi. Il sut alors qu’il deviendrait soldat.

Freeman a grandi près de McLain, dans le Mississippi, et a obtenu son diplôme du lycée de Washington. À 17 ans, avant d’obtenir son diplôme d’études secondaires, il a servi dans la marine américaine pendant deux ans. Après la guerre, il est retourné dans sa ville natale et a obtenu son diplôme d’études secondaires. Il s’est engagé dans l’armée américaine en septembre 1948 et a épousé Barbara Morgan le 30 avril 1955. Ils ont eu deux fils : Mike, né en 1956, et Doug, né en 1962.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Freeman a servi pendant deux ans dans la marine américaine sur l’USS Cacapon (AO-52).

Au moment de la guerre de Corée, Freeman avait atteint le grade de premier sergent. Bien qu’il fût membre du Corps des ingénieurs, sa compagnie combattit comme fantassins en Corée. Il participa à la bataille de Pork Chop Hill et obtint une commission d’officier, faisant partie des 14 survivants sur les 257 hommes ayant franchi les premières étapes de la bataille. Ses barrettes de sous-lieutenant lui furent remises par le général James Van Fleet en personne. Il prit alors le commandement de la compagnie B et la ramena jusqu’à Pork Chop Hill.

La commission l’autorisa à devenir pilote, un rêve d’enfance. Cependant, lorsqu’il postula pour une formation de pilote, on lui dit qu’avec ses 1,93 m, il était « trop grand » pour le métier. L’expression resta, et il fut surnommé « Trop Grand » tout au long de sa carrière. En 1955, la taille limite des pilotes fut relevée et Freeman fut admis à l’école de pilotage. Il pilota d’abord des avions militaires à voilure fixe avant de passer aux hélicoptères. Après la guerre de Corée, il parcourut le monde pour des missions de cartographie.

Au moment où Freeman fut envoyé au Vietnam en 1965, il était un pilote d’hélicoptère expérimenté et fut placé commandant en second de son unité de 16 avions. Il servit comme capitaine dans la compagnie A, 229e bataillon d’hélicoptères d’assaut, 1re division de cavalerie (aéromobile).

Le 14 novembre 1965, Freeman et son unité transportèrent un bataillon de soldats américains dans la vallée d’Ia Drang. Plus tard, de retour à la base, ils apprirent que les soldats avaient essuyé des tirs nourris et subi de lourdes pertes. Les tirs ennemis autour des zones de débarquement étaient si intenses que celles-ci furent fermées aux hélicoptères d’évacuation médicale. Freeman et son commandant, le major Bruce Crandall, se portèrent volontaires pour piloter leur UH-1 Huey, non blindé et légèrement armé, en soutien aux troupes assiégées. Freeman effectua 14 voyages sur le champ de bataille, apportant de l’eau et des munitions et évacuant des soldats blessés sous le feu nourri de l’ennemi, lors de ce qui fut plus tard appelé la bataille d’Ia Drang.

Freeman a ensuite été promu au grade de major, désigné comme aviateur principal de l’armée et a été renvoyé chez lui du Vietnam en 1966.

Le commandant de Freeman le proposa pour la Médaille d’honneur pour ses actions à Ia Drang, mais trop tard pour respecter le délai de deux ans alors en vigueur. Il reçut à la place la Croix du service distingué dans l’Aviation. Sa nomination fut ignorée jusqu’en 1995, date à laquelle le délai de deux ans fut supprimé. La médaille lui fut officiellement remise le 16 juillet 2001, dans la salle Est de la Maison Blanche, par le président George W. Bush.

La citation officielle de la médaille d’honneur de Freeman se lit comme suit : Le capitaine Ed W. Freeman, de l’armée américaine, s’est distingué par de nombreux actes de bravoure remarquable et une intrépidité extraordinaire le 14 novembre 1965, alors qu’il servait au sein de la compagnie A du 229e bataillon d’hélicoptères d’assaut de la 1re division de cavalerie (aéromobile). Chef d’escadrille et commandant en second d’une unité de transport de 16 hélicoptères, il a soutenu un bataillon d’infanterie américain fortement engagé sur la zone d’atterrissage X-Ray, dans la vallée d’Ia Drang, en République du Vietnam. L’unité était presque à court de munitions après avoir subi certaines des pertes les plus lourdes de la guerre, repoussant l’attaque implacable d’une force ennemie surmotivée et lourdement armée. Lorsque le commandant d’infanterie a fermé la zone d’atterrissage des hélicoptères en raison d’un tir ennemi direct intense, le capitaine Freeman a risqué sa vie en pilotant son hélicoptère non armé à travers les tirs ennemis à maintes reprises, livrant ainsi au bataillon assiégé des munitions, de l’eau et des fournitures médicales indispensables. Ses vols eurent un impact direct sur l’issue de la bataille en fournissant aux unités engagées des munitions essentielles à leur survie, sans lesquelles elles auraient presque certainement péri, entraînant des pertes humaines bien plus importantes. Après que les hélicoptères d’évacuation médicale eurent refusé de survoler la zone en raison d’un feu ennemi intense, le capitaine Freeman effectua 14 missions de sauvetage distinctes, permettant l’évacuation vitale d’une trentaine de soldats grièvement blessés – dont certains n’auraient pas survécu sans son intervention. Tous les vols se déroulèrent dans une petite zone d’atterrissage d’urgence, située à 100 ou 200 mètres du périmètre défensif, où des unités fortement engagées repoussaient dangereusement les éléments attaquants. Les actes de bravoure, de persévérance et d’intrépidité du capitaine Freeman dépassèrent largement les attentes de son devoir et de sa mission et constituèrent un superbe exemple de leadership et de courage pour tous ses pairs. L’héroïsme et le dévouement exceptionnels du capitaine Freeman s’inscrivent dans les plus hautes traditions militaires et font honneur à lui-même, à son unité et à l’armée américaine.

Freeman a pris sa retraite de l’armée en 1967. Freeman et sa famille se sont installés dans la région de Treasure Valley, dans l’Idaho, l’État natal de sa femme Barbara. Il a continué à travailler comme pilote. Il a piloté des hélicoptères pendant 24 ans, luttant contre les incendies de forêt, effectuant des recensements d’animaux et gardant des chevaux sauvages pour le ministère de l’Intérieur jusqu’à sa deuxième retraite en 1991. À cette époque, il totalisait 17 000 heures de vol en hélicoptère, dont 22 000 au total.