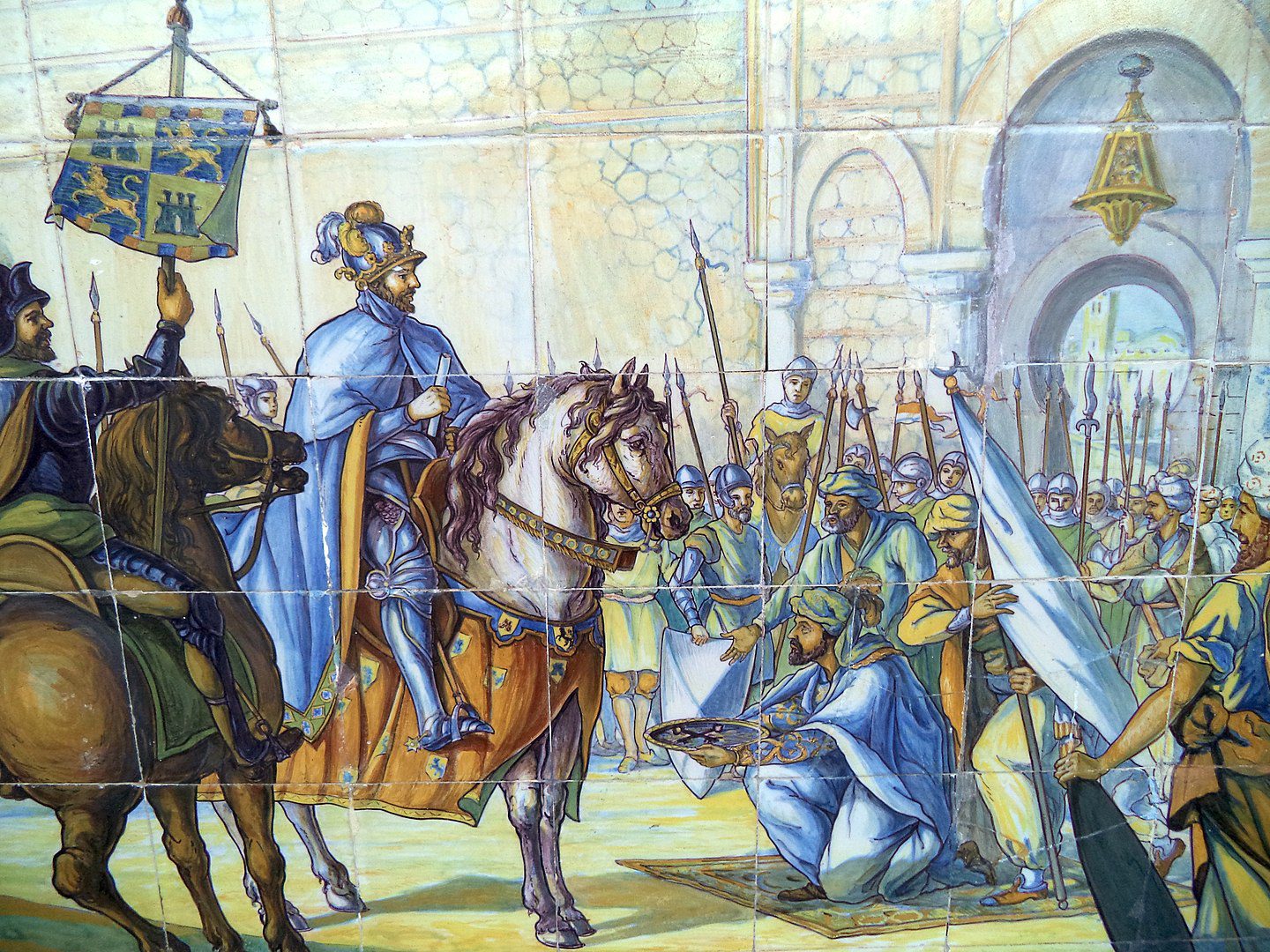

25 mai 1085 : reprise de Tolède à ses occupants musulmans depuis 712 par les chrétiens du roi Alphonse VI de Castille et Leon lors de la Reconquista.

À la chute de la Taïfa (émirat d’al-Andalus), la ville était peuplée d’environ 30 000 personnes. Le roi musulman accepte la reddition de la ville en échange de garanties négociées pour les musulmans. En écho au statut de dhimmi imposé précédemment par les musulmans aux non-musulmans, le statut de mudéjar prévoit qu’en échange d’un impôt spécifique pour les non-chrétiens, leurs biens sont garantis.

25 mai 1366 : Mort d’Arnaud de Cervole,

lieutenant général du roi en Berry et en Nivernais, conseiller du duc de Bourgogne et chambellan du roi Charles V, est l’un des grands capitaines de la première phase de la guerre de Cent Ans et le chef de l’une des redoutables grandes compagnies.

Arnaud de Cervole est né vers 1320 dans une famille de la bourgeoisie Castillonnaise. Tonsuré et pourvu de l’archiprêtré de Vélines dans le diocèse de Périgueux, il en perçoit les revenus comme seigneur temporel des droits utiles d’un archiprêtré. Plus attiré par la vie militaire que par la voie cléricale, il est reconnu clerc indigne en 1347 et son bénéfice lui est retiré.

Dès 1351, il guerroie en Périgord contre les Anglais, notamment sous les ordres du connétable Charles d’Espagne, comte d’Angoulême (assassiné en 1354). Le roi Jean le Bon lui assigne une rente de 200 livres en récompense de la part qu’il a prise au recouvrement des châteaux de Montravel, de Sainte-Foy-des-Vignes, du Fleix et de Guitres. Le roi lui cède en outre la seigneurie de Châteauneuf-sur-Charente en compensation de la créance qu’Arnaud détenait sur Charles d’Espagne. Il lui accorde le une lettre de rémission, ainsi qu’à Pierre de Cervole et à neuf autres de ses compagnons qui avaient occupé les châteaux de Cognac, Jarnac et Merpins-en-Saintonge, avaient mis à mort les 27 soldats de ces garnisons, puis avaient volé blés, vins et draps aux habitants de Saint-Laurent-de-Cognac.

Arnaud se distingue à la prise d’Evreux en 1355, ce qui lui vaut d’en être nommé gouverneur et d’être adoubé par le roi lui-même. Le , lors de la bataille de Poitiers, il a l’honneur d’être le champion et porter les couleurs du comte d’Alençon, Charles de Valois, trop jeune pour porter les armes. Fait prisonnier avec le roi, il est rapidement en mesure de payer sa rançon.

Il devient par mariage (1357) seigneur de Levroux et de la baronnie de Graçay et reçut Concressault en don du duc de Berry.

Sur ordre du Dauphin, l’Archiprêtre lève plusieurs compagnies de routiers pour pacifier la Provence, possession de son frère Louis d’Anjou. Ses troupes rançonnent au passage le pape à Avignon. Elles franchissent le Rhône le et ne quittent la Provence, dans laquelle sévissait un autre prêtre (Calagaspacum, Galagaspe), qu’en .

Lieutenant du roi en Nivernais (1359), il y commet de graves excès (pillage de Nevers), qui seront sanctionnés par le Dauphin, mais ensuite pardonnés. Pour son action contre les Tard-Venus (1361-62), Charles V nomme Arnaud de Cervole chambellan et son frère, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, le prend à son service. En décembre, le duc donne à Arnaud, devenu veuf, comme seconde épouse, une riche héritière de Bourgogne et il sera parrain en 1363 de leur fils Philippe.

À la bataille de Cocherel, le , Arnaud se retire du champ de bataille au motif qu’il est vassal du captal de Buch, chef de Anglo-Navarrais, mais laisse ses troupes à la disposition de Du Guesclin. Cela lui fut fort reproché et Philippe le Hardi doit employer toute sa diplomatie pour calmer la colère du roi son frère.

En 1365, le duc de Bourgogne lui propose de conduire les grandes compagnies en croisade contre les Turcs en Hongrie. La croisade a le soutien du Pape, qui cherche à se débarrasser des compagnies qui menacent régulièrement Avignon, et celui de l’empereur Charles IV, qui soutient ainsi son neveu Charles V. L’Archiprêtre part avec une armée qui ne dépasse pas Strasbourg mais ravage au passage la Lorraine, les Vosges et les bords du Rhin.

Au début de 1366, Arnaud rejoint la croisade qu’organise Amédée VI, comte de Savoie, pour porter secours à l’empereur Jean Paléologue aux prises avec les Turcs. Le , s’apprêtant à franchir la Saône avec ses 40 000 hommes, il est tué à Gleizé, près de Villefranche, par un écuyer de son escorte dans des conditions non élucidées.

À sa mort, l’Archiprêtre était seigneur de Châteauneuf-sur-Charente, ainsi que de Concressault et de Levroux en Berry.

25 mai 1856 : Naissance du maréchal Louis Franchet d’Espèrey

Fils d’un officier de cavalerie des chasseurs d’Afrique, Louis Franchet d’Espèrey sort sous-lieutenant d’infanterie de Saint-Cyr en 1876 avant d’intégrer l’École supérieure de la Guerre en 1881.

Le début de sa carrière militaire est marqué par sa participation à plusieurs campagnes coloniales en Algérie, en Tunisie, au Tonkin, en Chine puis au Maroc. Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, il s’illustre à la tête de la 1re armée, lors de la bataille des frontières, à Charleroi, en Belgique, puis à Guise, sur l’Oise, en menant une contre-attaque victorieuse contre les troupes allemandes. Appelé le 3 septembre 1914 au commandement de la 5e armée, par Joffre, il joue un rôle déterminant dans la victoire de la Marne et devient chef des armées de l’Est en 1916 puis des armées du Nord en 1917.

En juin 1918, il remplace le général Guillaumat à la tête des armées alliées d’Orient et lance l’offensive décisive qui, après avoir rompu le front bulgare, aboutit à l’effondrement de l’Autriche-Hongrie dans les Balkans. Pour ces hauts faits, le général Franchet d’Espèrey reçoit, en 1921, le bâton de maréchal. Grand-Croix de la Légion d’honneur, il est titulaire de la Médaille militaire et de la Croix de guerre 1914-1918.

Élu à l’académie française en 1934, il fonde « les Amitiés africaines », œuvre sociale à l’origine des « Dar el Askri » (maisons du combattant) qui regroupe les anciens combattants musulmans et leur vient en aide. Mort le 8 juillet 1942 à Saint-Amancet, dans le Tarn où il s’était retiré, il est inhumé dans la crypte de l’église Saint-Louis des Invalides, à Paris, le 24 octobre 1947.

Source : SHD

25 mai 1889 : Naissance d’Igor Sikorsky, ingénieur aéronautique russe puis américain

Entre 1903 et 1906, Igor Sikorsky étudie dans le corps des cadets de la Marine de Saint-Pétersbourg mais ne passe pas de diplôme de fin d’études. De 1906 à 1907, il termine sa formation d’ingénieur à Paris. En 1907, il retourne dans sa maison à Kiev et passe une année à l’institut polytechnique de Kiev. En 1908, Sikorsky et son père se rendent en Allemagne où il découvre dans un journal une photo d’Orville Wright et de son avion. Il déclara plus tard à propos de cet événement : « En l’espace de 24 heures, je décidai de changer le cours de ma vie. J’étudierais l’aviation. » De 1908 à 1912 il poursuit ses études à l’institut polytechnique de Kiev. Au cours de ces années à Kiev, il construit 6 modèles d’avions et d’hélicoptères. Il y a des photos où il se trouve à côté de ses modèles d’avion dans la cour de sa maison à Kiev, rue Yaroslaviv Val, 15-b.

Entre 1903 et 1906, Igor Sikorsky étudie dans le corps des cadets de la Marine de Saint-Pétersbourg mais ne passe pas de diplôme de fin d’études. De 1906 à 1907, il termine sa formation d’ingénieur à Paris. En 1907, il retourne dans sa maison à Kiev et passe une année à l’institut polytechnique de Kiev. En 1908, Sikorsky et son père se rendent en Allemagne où il découvre dans un journal une photo d’Orville Wright et de son avion. Il déclara plus tard à propos de cet événement : « En l’espace de 24 heures, je décidai de changer le cours de ma vie. J’étudierais l’aviation. » De 1908 à 1912 il poursuit ses études à l’institut polytechnique de Kiev. Au cours de ces années à Kiev, il construit 6 modèles d’avions et d’hélicoptères. Il y a des photos où il se trouve à côté de ses modèles d’avion dans la cour de sa maison à Kiev, rue Yaroslaviv Val, 15-b.

En 1912, Igor Sikorsky est nommé ingénieur en chef de l’usine russo-balte de wagons de chemins de fer de Saint-Pétersbourg. En 1914, l’université polytechnique de Saint-Pétersbourg lui décerne le grade de docteur honoris causa. Il conçoit un premier avion, le S-6-B qui est commandé par l’armée russe. Parmi ses premiers travaux, on lui doit aussi la conception du premier quadrimoteur Bolchoï Baltiski, dont il est le pilote d’essai lors de son premier vol, le . Le , il le fera voler sous le nom de Rousski Vitiaz, biplan à quatre moteurs en ligne Argus de 100 chevaux chacun, durant 1 h 54, ce dernier transportant alors 8 passagers. Pendant la Première Guerre mondiale, les avions de Sikorsky Ilia Mouromets sont mis en œuvre comme bombardiers. À noter qu’avec un avion de ce type, à quatre moteurs de 100 chevaux, il réussira le 26 février 1914 à prendre à son bord jusqu’à 16 passagers, soit 1 200 kilogrammes de poids utile transporté. En remerciement de sa contribution à l’effort de guerre, Sikorsky est décoré de l’ordre de Saint-Vladimir.

Après 1918, Sikorsky travaille comme ingénieur auprès des forces françaises au cours de la guerre civile russe. Ne voyant que peu de possibilités pour travailler comme constructeur d’avions dans l’Europe ravagée par la guerre, et en particulier en Russie du fait de la révolution et de la guerre civile qui s’ensuit, il émigre aux États-Unis en 1919.

Là, il travaille tout d’abord comme enseignant dans l’attente de trouver un emploi dans l’industrie aéronautique. En 1923, aidé par plusieurs anciens officiers russes, il fonde la société Sikorsky Aero Engineering Company. Le compositeur Sergueï Rachmaninov, l’un de ses principaux soutiens, se présente à lui en signant un chèque de 5 000 dollars, devenant un important investisseur de la société et son vice-président.

Il donne les moyens à René Fonck, ancien As de la Première Guerre mondiale, de traverser l’Atlantique en 1927 grâce au trimoteur Sikorsky S-35. Malheureusement, l’avion alourdi d’essence pour la traversée ne parvient pas à décoller du terrain de Roosevelt Field (d’où partira Charles Lindbergh deux semaines plus tard) et sort en bout de piste, fauchant son train d’atterrissage et prenant feu presque instantanément. Des débris de l’appareil, en ressortent indemnes in extremis Fonck et son copilote, mais Clavier, le radio, et Islamov, le mécanicien, périssent.

Sikorsky acquiert la citoyenneté américaine en 1928. La même année, sa société est rachetée par United Aircraft, qui fait partie du groupe United Aircraft and Transport Corporation et en devient une filiale réalisant des hydravions à coque tels que le S-42, exploité par Pan Am pour les liaisons transatlantiques et connu aussi sous le nom de Pan Am Clipper.

Sikorsky avait déjà fait des expériences avec des machines de type hélicoptère alors qu’il était encore à Kiev en Ukraine. Ses travaux, patiemment poursuivis à Nichols (Connecticut), se concrétisent le lors du premier vol du VS-300 (Vought-Sikorsky 300), un appareil équipé d’un rotor principal tripale entraîné par un moteur de 75 ch (56 kW). Son premier vol libre (sans câbles de guidage) a lieu le . Le VS-300 n’est pas le premier aéronef à voilure tournante capable de voler mais bien le premier à posséder un seul rotor principal stabilisé par un rotor anti-couple, une configuration qui s’imposa par la suite chez la plupart des constructeurs.

25 mai 1889 : Naissance de du vice-amiral allemand Günther Lütjens

Il est connu pour avoir été le commandant de l’escadre Bismarck, Prinz Eugen lors de la disparition du premier durant l’opération Rheinübung, à environ 400 milles nautiques à l’ouest de Brest.

25 mai 1913 : Naissance du pilote et as allemand Heinrich Bär

Heinz Bär fait partie du cercle très fermé des pilotes de la Luftwaffe ayant combattu du premier jusqu’au dernier jour de la guerre, et ayant survécu au conflit. S’ajoute le fait qu’il combattit sur tous les fronts et sur de nombreux types d’appareils, du chasseur à hélice au jet à réaction. Survivre à une carrière aussi remplie requiert non seulement d’être un bon pilote, mais aussi un caractère bien trempé, caractéristique propre à Heinz Bär, « Bär » signifiant en allemand « ours ».

Heinz Bär fait partie du cercle très fermé des pilotes de la Luftwaffe ayant combattu du premier jusqu’au dernier jour de la guerre, et ayant survécu au conflit. S’ajoute le fait qu’il combattit sur tous les fronts et sur de nombreux types d’appareils, du chasseur à hélice au jet à réaction. Survivre à une carrière aussi remplie requiert non seulement d’être un bon pilote, mais aussi un caractère bien trempé, caractéristique propre à Heinz Bär, « Bär » signifiant en allemand « ours ».

Déjà pilote confirmé de planeur à 17 ans, Bär passe son brevet de pilote civil en 1930 et aspire à rejoindre la Lufthansa. Pour doper sa carrière et acquérir de l’expérience, il rejoint en 1937 la Luftwaffe afin d’être formé comme pilote de transport. Néanmoins, la guerre l’empêche de revenir à la vie civile. Désirant passer dans la chasse, il parvient à se faire muter à la 1./JG 51. Commence alors une des plus brillantes carrières de l’aviation militaire.

Le , l’Unteroffizier Bär remporte sa première victoire pendant la Drôle de guerre ; c’est l’une des deux premières victoires de la JG 51. En 1940, lors de la bataille de France, il remporte deux autres succès et 10 adversaires de plus tombent sous les coups de son Bf 109 au cours de la bataille d’Angleterre, non sans parfois ramener son appareil sévèrement endommagé. Par exemple, le au retour d’une mission, son avion, criblé de balles et en surchauffe moteur, est intercepté par un Spitfire qui l’abat. Bär réussit à sauter mais doit nager deux heures dans les eaux glacées de la Manche avant d’être récupéré par un hydravion. Le lendemain, il est à nouveau en mission et bientôt promu officier.

En 1941, il continue les combats au-dessus de la Manche et porte son score à 17. Fin juin, la JG 51 est ensuite transférée sur le front Est, cette escadre, qui s’est déjà forgée une solide réputation un an plus tôt, va voir ses scores s’envoler en flèche. Parmi ses pilotes, Bär, dont le palmarès va littéralement exploser en seulement deux mois ! Il reçoit déjà le la croix de chevalier de la croix de fer pour sa 27e victoire. Vingt jours plus tard, il remporte son 40e succès puis est nommé Staffelkäpitan de la 12./JG 51. Dès lors et jusqu’à la fin de la guerre, il ne quittera plus le top 10 des as de la Luftwaffe. Le , Bär obtient le grade d’Oberleutnant ainsi que les feuilles de chêne après 62 victoires.

Le , il réalise un sextuplé mais le lendemain, après son 80e succès, il est abattu à son tour et contraint de s’éjecter à plus de 40 km à l’intérieur des lignes ennemies. Blessé en atterrissant sur le sol par un vent violent, agonisant, il parvient en deux jours et avec un grand courage à rejoindre ses lignes après une cinquantaine de km parcouru. Surprenant, on découvre alors qu’il a marché avec la colonne vertébrale fracturée ! Nul doute que sans cette mésaventure, il serait devenu le second pilote après Werner Mölders (le patron de la JG 51) à atteindre les 100 victoires. Hospitalisé pendant plus de deux mois, Bär reprend finalement sa place au front et porte son score à 88 avant la fin de l’année.

Le , sa 90e victoire lui vaut le grade de Hauptmann et les épées à sa croix de chevalier. Après une brève période de pause, Bär succède le à Herbert Ihlefeld à la tête du I./JG 77 qui se bat également en Russie mais dans le secteur de la péninsule de Kersh. Dans une rivalité notoire avec le nouveau Kommodore de la JG 77, le Major Gordon Gollob, un officier au caractère diamétralement opposé, Bär dépasse le 19 de ce mois, la barre des 100 victoires.

Il en possède 113 quand en plein été 1942, le I./JG 77 rejoint la Méditerranée puis l’Afrique du Nord. Bär conduit son groupe dans des situations de plus en plus défavorables en soutien à l’Afrika Korps du général Erwin Rommel. Après 4 victoires en octobre, il remporte 11 succès en novembre (dont cinq le 3) et 9 autres en décembre pour terminer l’année avec un palmarès à 139. Bien que proposé pour les brillants à quatre reprises, Bär ne se verra jamais recevoir cette décoration. Une anecdote aurait voulu qu’Hermann Göring désapprouve la remise des brillants pour Bär car il détestait l’accent de ce dernier…

Entre janvier à , Heinz Bär contracte la malaria mais malgré la fièvre, continue de voler dans de multiples missions quotidiennes, accumulant encore 38 victoires durant cette période. Il s’ensuit le retrait de la JG 77 de la Tunisie en direction de la Sicile. Mais épuisé physiquement et moralement, Bär est relevé de son commandement et ramené en Allemagne pour récupération et repos. Il a alors 177 victoires à son actif.

En août, il prend en charge le Erg. Gr. Süd basé dans le sud de la France. Il descend le un B-17 et un P-38 d’escorte. Mais sanctionné pour insubordination, inactivité aidant, et au vu de l’intensification des attaques des bombardiers américains en Europe, Bär est muté en comme simple pilote au II./JG 1 dans la défense du Reich. Mais grâce à son engagement personnel, il obtient finalement un retour en grâce et conduit la 6./JG 1, puis le II./JG 1 (à partir du ), ses interventions contre la 8e Air Force lui ayant entretemps permis d’abattre 23 appareils américains, dont 17 quadrimoteurs et sa 200e le .

Titulaire de 202 victoires, Bär quitte le le II./JG 1 et se voit confier la JG 3 le 1er juin avec le grade de Major qu’il administre pendant toute la bataille de Normandie durant l’été 1944. Il a alors en charge les II. et III./JG 3 mais également les I. et II./JG 1 ainsi que le I./JG 11. Ses fonctions ne lui permettent guère d’affronter l’ennemi, une seule rencontre fortuite avec des P-51 lui donnant l’occasion de remporter une seule victoire aérienne sur ce front. En automne, la JG 3 retourne en Allemagne.

Au petit matin du , Bär descend deux Hawker Typhoon britanniques lors de l’opération Bodenplatte. Le , il prend la tête du III./EJG 2 (en) équipée de chasseurs à réaction révolutionnaires Me 262. Du au , il remporte 12 victoires confirmées sur cet appareil avant que le groupe ne soit absorbé le par la JV 44 du Général Adolf Galland. Quand, trois jours plus tard, ce dernier est blessé au combat, l’Oberstleutnant Bär lui succède à la tête de l’unité. Il remporte encore 4 victoires, son dernier, un Mosquito le , qui sera également le dernier appareil de ce type descendu en combat aérien. Le , la JV 44 est renommé IV./JG 7.

La carrière de Heinz Bär est l’une des plus respectable de la Luftwaffe. En plus de 1 000 missions, il a remporté 221 victoires, soit 96 à l’Est et 124 à l’Ouest, dont 16 sur Me 262 et 21 quadrimoteurs. Il a été abattu 18 fois et s’est parachuté à quatre reprises. C’est le huitième plus grand as de tous les temps ; ses 124 victoires contre l’adversaire occidental le placent à la deuxième place des as sur le front Ouest (derrière Hans-Joachim Marseille et ses 158 succès) ; et ses 16 victoires sur Me 262 en font l’un des plus grands as sur chasseur à réaction.

Prisonnier un temps des Alliés puis libéré, Heinz Bär entreprend son vieux rêve de devenir pilote commercial civil mais la situation de l’Allemagne d’après-guerre ne lui est guère favorable. En 1950, il entre dans un aéroclub de voltige aérienne en tant que consultant, la Deutscher Aero Club, lui donnant ainsi l’occasion de voler à nouveau. Ironie du sort, après avoir maintes fois échappé à la mort pendant presque 6 années de conflit, Heinz Bär se tue à 43 ans, quand son avion LF-1 Zaunkönig décroche à basse altitude et se crashe à l’aérodrome de Brunswick/Waggum, le .

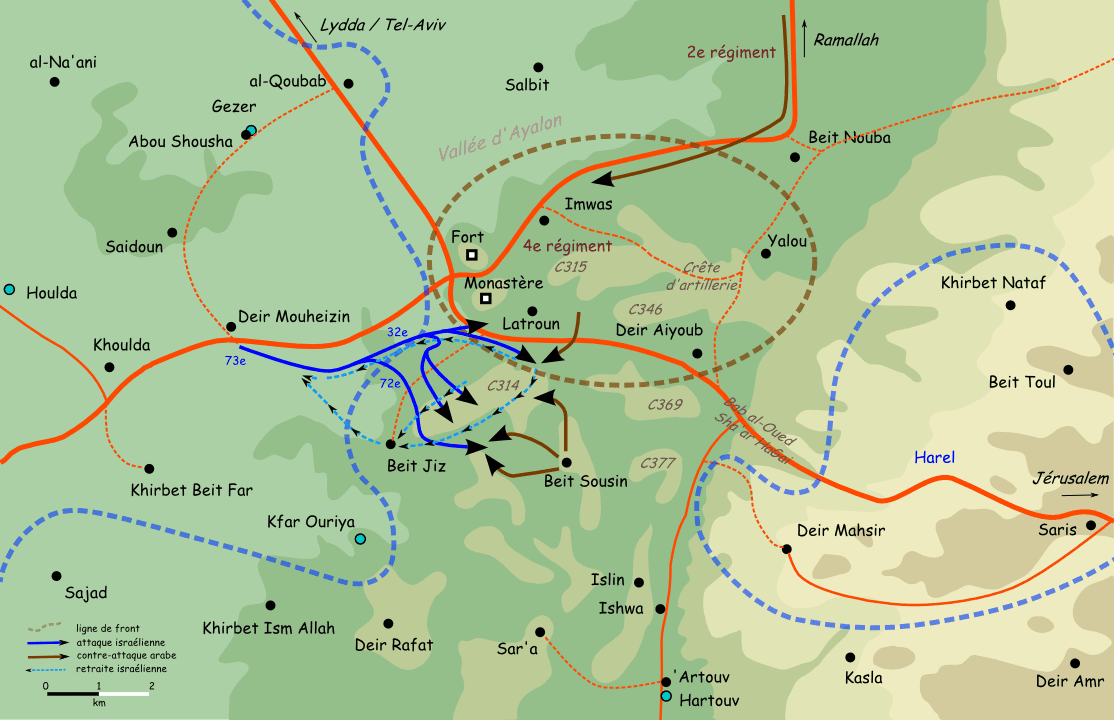

25 mai 1948 : Début des cinq batailles du Latroun (qui se terminèrent le 18 juillet).

En mai 1948, la position de Latroun était située en territoire arabe mais contrôlait l’unique route qui reliait Jérusalem à Israël, ce qui lui conférait une importance stratégique majeure dans le contexte de la bataille pour la ville entre Tsahal et la Légion arabe jordanienne.

Aucun des cinq assauts lancés par les Israéliens ne leur permit de prendre la position qui resta sous contrôle jordanien jusqu’à la guerre des Six Jours en 1967. La Jérusalem juive put toutefois être ravitaillée par la découverte fortuite d’un chemin permettant d’éviter Latroun et aménagé pour le passage de convois sous le nom de « route de Birmanie ».