25 octobre 732 : bataille de Poitiers/Tours.

La bataille de Poitiers, anciennement en français bataille de Tours, appellation toujours utilisée par les anglophones, appelée dans des sources arabes « bataille du Pavé des Martyrs », a lieu entre, d’une part, les Francs et les Burgondes dirigés par Charles Martel alliés aux Aquitains eux-mêmes dirigés par Eudes d’Aquitaine, et d’autre part une armée omeyyade menée par Abd al-Rahman, gouverneur général d’al-Andalus.

Le lieu de la bataille est incertain. Sa localisation oscille entre le nord de l’Aquitaine, près du village de Vouneuil-sur-Vienne ou très proche de Tours (l’emplacement de la bataille était alors proche de la frontière entre le Royaume franc et celui d’Aquitaine, alors indépendant) ou encore proche de Poitiers. Edward Gibbon le situe entre Tours et Poitiers. Karl F. Werner reprend la ville de Moussais et la date du .

Cette bataille marque une étape dans l’établissement de la dynastie carolingienne. Abd al-Rahman est tué, le maire du palais Charles en sort renforcé et le roi mérovingien Eudes affaibli.

La mort du gouverneur général d’al-Andalus, Abd al-Rahman, tué dans la bataille, met fin aux incursions andalouses via le royaume d’Aquitaine, mais elles reprendront par la vallée du Rhône à partir de 734. Ça n’est qu’en 759, par la prise totale de la Septimanie que les troupes de Pépin le Bref les écartent du Nord des Pyrénées.

Les Ommeyades s’implanteront de nouveau au sud de la Gaule franque en 890, jusqu’en 973.

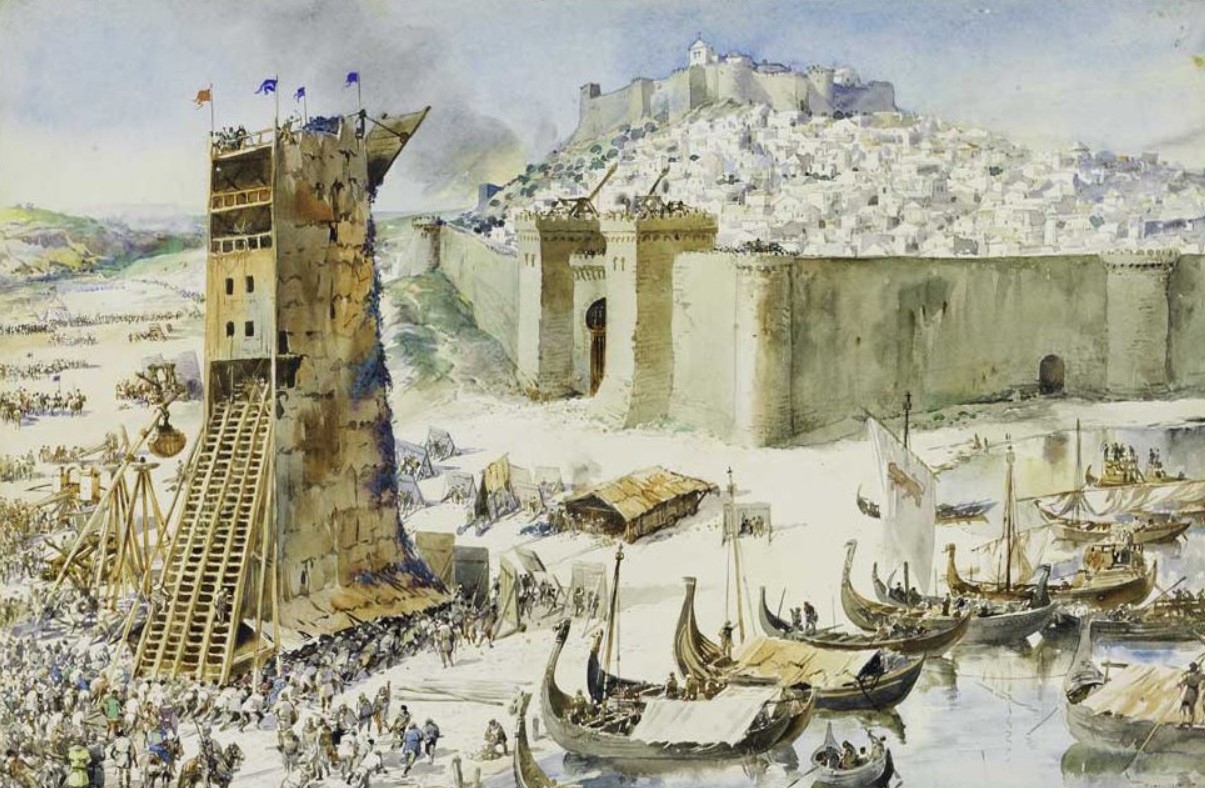

25 octobre 1147 : prise de Lisbonne par Alphonse 1er (Portugal).

En 1142, lors d’un premier siège de Lisbonne, Alphonse Henriques, profitant du passage d’un groupe de croisés anglo-normands en route vers la Terre Sainte, tente de les utiliser pour combattre les musulmans occupant la ville. Bien que cette tentative soit finalement un échec, laissant une certaine méfiance parmi les forces croisées, elle montre au monarque portugais l’utilité d’une telle force pour des offensives futures. Au printemps 1147, le pape autorise une croisade dans la Péninsule Ibérique, où « la guerre contre les Maures dure depuis des centaines d’années ». Le pape Eugène encourage Marseille, Pise, Gênes et d’autres villes méditerranéennes à combattre dans la péninsule. Il autorise également Alphonse VII de León à assimiler ses campagnes contre les Maures au reste de la Deuxième Croisade.

***

En 1142, lors d’un premier siège de Lisbonne, Alphonse Henriques, profitant du passage d’un groupe de croisés anglo-normands en route vers la Terre Sainte, tente de les utiliser pour combattre les musulmans occupant la ville. Bien que cette tentative soit finalement un échec, laissant une certaine méfiance parmi les forces croisées, elle montre au monarque portugais l’utilité d’une telle force pour des offensives futures. Au printemps 1147, le pape autorise une croisade dans la Péninsule Ibérique, où « la guerre contre les Maures dure depuis des centaines d’années ». Le pape Eugène encourage Marseille, Pise, Gênes et d’autres villes méditerranéennes à combattre dans la péninsule. Il autorise également Alphonse VII de León à assimiler ses campagnes contre les Maures au reste de la Deuxième Croisade.

Le 19 mai 1147, un contingent de croisés part de Dartmouth en Angleterre, composé de croisés Flamands, Frisons, Français, Anglais, Écossais et Allemands qui se considèrent collectivement comme des « Francs ». Aucun prince ou roi n’est à la tête de l’expédition, et ses participants semblent être en grande partie composés de citadins, qui sont organisés en prêtant serment. Le commandement est assuré par Hervey de Glanville. Les autres capitaines croisés sont Arnout IV, comte d’Aarschot (à la tête des Rhénans), Christian de Gistel (à la tête des forces flamandes et boulonnaises), et des forces anglo-normandes (dirigées par Simon de Douvres, André de Londres et Saher d’Archelle). Les décisions importantes sont prises collectivement par les commandants.

Selon Odon de Deuil, il y a 164 navires à destination de la Terre Sainte, et il y en a peut-être jusqu’à 200 au moment où ils atteignent la côte ibérique. Le mauvais temps oblige les navires à s’arrêter sur la côte portugaise, dans la ville septentrionale de Porto le 16 juin 1147. Là, ils sont convaincus par l’évêque de Porto, Pedro II Pitões, de rencontrer le roi Alphonse Ier. Le roi, qui a atteint le Tage et pris Santarém le 15 mars, négocie également avec le pape pour la reconnaissance de son titre de roi. Il est averti de l’arrivée d’un premier groupe et s’empresse de les rencontrer.

Le groupe multiethnique accepte de l’aider, avec un accord solennel qui offre aux croisés le pillage des biens de la ville et l’argent de la rançon pour les prisonniers attendus. Pour la ville, « … ils l’auront et la retiendront jusqu’à ce qu’elle ait été fouillée et dépouillée, à la fois des prisonniers contre rançon et de tout le reste. Puis, quand elle aura été aussi minutieusement fouillée qu’ils le souhaiteront, ils me la remettront… »

Le roi Alphonse Ier promet de diviser les territoires conquis en fiefs entre les dirigeants. Il se réserve le pouvoir d’advocatus et libère ceux qui sont au siège et leurs héritiers commerçant au Portugal de la taxe commerciale appelée pedicata.

Les croisés anglais sont d’abord peu enthousiastes face à ce changement de plan, mais Hervey de Glanville les convainc de participer. Des otages sont échangés en tant que cautions pour les serments.

Le siège commence le 1er juillet. Les chrétiens capturent rapidement les territoires environnants et assiègent les murs de Lisbonne. Au bout de quatre mois, les occupants acceptent de se rendre le 21 octobre parce que la tour de siège des croisés atteint leur mur (provoquant ainsi une immobilisation d’une journée) et à cause de la faim dans la ville, qui abrite des populations déplacées de Santarém ainsi que « les principaux citoyens de Sintra, Almada et Palmela ».

Après une brève insurrection, le chroniqueur anglo-normand attribue aux « hommes de Cologne et aux Flamands » la prise de la ville, pénétrée par les conquérants chrétiens le 25 octobre. Les termes de la reddition indiquent que la garnison musulmane de la ville est autorisée à y rester vivre et à conserver ses biens, mais dès que les chrétiens entrent dans la ville, ces termes sont rompus. Selon le De expugnatione Lyxbonensi, « L’ennemi, après avoir été dépouillé dans la ville, sortit de la ville par trois portes sans interruption depuis le samedi matin jusqu’au mercredi suivant. Il y avait une telle multitude de personnes qu’il semblait que toute l’Hispanie se mêlait à la foule. »

De plus, selon le De expugnatione Lyxbonensi, ce sont les Flamands et ceux de Cologne qui rompent leur serment mais malgré cela, ils sont plus soucieux de piller que de tuer l’un des habitants : « Ils ont couru çà et là. Ils ont pillé. Ils ont défoncé des portes. Ils fouillaient l’intérieur de chaque maison. Ils ont chassé les citoyens et les ont harcelés de manière inappropriée et injuste. Ils ont détruit des vêtements et des ustensiles. Ils traitaient honteusement les vierges. Ils ont agi comme si le bien et le mal étaient les mêmes. Ils ont secrètement emporté tout ce qui aurait dû appartenir à la communauté. Ils ont même tranché la gorge du vieil évêque de la ville, le tuant contre le droit et la justice… Les Normands et les Anglais, cependant, pour qui la foi et la religion étaient de la plus haute importance, envisageant ce à quoi de telles actions pourraient conduire, sont restés tranquillement dans la position qui leur avait été assignée, préférant s’abstenir de piller plutôt que de violer les obligations de leur foi et leur association sous serment. »

Certains des croisés mettent les voiles et continuent leur voyage autour de la Péninsule Ibérique et sont invités par le Comte Raimond-Bérenger IV de Barcelone pour l’aider à capturer la ville de Tortose. Cependant, la plupart des croisés s’installent dans la ville nouvellement capturée, augmentant ainsi le nombre de chrétiens en Ibérie.

Gilberto de Hastings est élu évêque marquant le début des relations historiques entre l’Angleterre et le Portugal qui formeront plus tard l’Alliance anglo-portugaise.

Malgré la nature contractuelle de la reddition de la ville, une légende est née selon laquelle le guerrier et noble portugais Martim Moniz s’est sacrifié afin de garder les portes de la ville ouvertes aux armées chrétiennes conquérantes.

Lisbonne devient finalement la capitale du Royaume de Portugal en 1255. Cette victoire marque un tournant dans l’histoire du Portugal et de la Reconquista.

25 octobre 1147 : seconde bataille de Dorylée.

La seconde bataille de Dorylée eut lieu à Dorylée le pendant la deuxième croisade. Conrad III, manquant de provisions, stoppa afin de permettre à ses troupes de se reposer. Celles-ci furent quasiment réduites à néant par une attaque des turcs seljoukides. Par conséquent, les croisés allemands se retrouvèrent incapables de poursuivre leur croisade et Conrad rejoint les forces de Louis VII de France avec les 2 000 hommes qui lui restait.

25 octobre 1415 : défaite française d’Azincourt (Pas-de-Calais).

La bataille d’Azincourt (en anglais : Battle of Agincourt) se déroule le près du village d’Azincourt, dans le nord de la France. Cette importante bataille de la guerre de Cent Ans se conclut par la victoire inattendue et écrasante des armées anglaises d’Henri V sur les troupes françaises pourtant bien supérieures en nombre et en chevaliers.

Les troupes françaises, fortes d’environ 10 000 hommes, tentent de barrer la route à l’armée du roi d’Angleterre Henri V, forte d’environ 8 000 hommes qui tente de regagner Calais, devenue anglaise en 1347.

Les troupes françaises, fortes d’environ 10 000 hommes, tentent de barrer la route à l’armée du roi d’Angleterre Henri V, forte d’environ 8 000 hommes qui tente de regagner Calais, devenue anglaise en 1347.

Débarquée le au lieu-dit « Chef-de-Caux », près de la ville d’Harfleur, l’armée anglaise parvient au bout d’un mois de siège ( – ) à prendre cette dernière, s’assurant ainsi d’une tête de pont en Normandie. Jugeant la saison trop avancée, Henri V se refuse à marcher sur Paris, et comme son aïeul Édouard III en 1346, il se dirige avec son armée vers le Nord de la France en vue de rembarquer vers l’Angleterre. L’ost du roi de France, Charles VI (absent car atteint alors d’une maladie mentale), parvient à rattraper les Anglais le . La bataille qui s’ensuit se solde par une défaite importante pour le camp français : la cavalerie lourde, rendue moins efficace par un terrain boueux et les retranchements anglais, est transpercée par les archers anglais et gallois, équipés de grands arcs à très longue portée.

Cette bataille, où la chevalerie française est mise en déroute par des soldats anglais inférieurs en nombre, est souvent considérée comme la fin de l’ère de la chevalerie et le début de la suprématie des armes à distance sur la mêlée (armes de distance qui dans les armées françaises depuis 1340 incluent les armes à feu). La défaite est, en réaction, une cause majeure de l’épopée de Jeanne d’Arc, puis de l’investissement dans l’artillerie qui deviendra une spécialité française.

Pour les Anglais, cette bataille reste l’une des victoires les plus célébrées, notamment par William Shakespeare dans Henri V.

25 octobre 1747 : bataille du Cap Finisterre.

La seconde bataille du cap Finisterre est une bataille navale livrée pendant la guerre de Succession d’Autriche. Elle se déroule au large de l’Espagne (et non de la Bretagne comme le laisse entendre à tort son nom). Cette bataille oppose, le , une escadre britannique commandée par Edward Hawke à l’escorte d’un convoi français commandé par Desherbiers de l’Estenduère. C’est le dernier des trois grands affrontements navals opposant la Marine française à la Royal Navy pendant ce conflit.

La guerre, qui a repris entre la France et l’Angleterre en 1744 (guerre de Succession d’Autriche) n’a vu se dérouler sur mer que deux batailles importantes. La première a lieu en 1744 devant Toulon afin de lever le blocus du port — imposé par la flotte de l’amiral Mathews — et d’en dégager une escadre espagnole qui s’y était réfugiée. Après cet affrontement, la Marine française, qui combat avec des effectifs très inférieurs à ceux de la Royal Navy — 51 vaisseaux contre 120 en 1744, sans compter les frégates — a réussi à éviter les grands engagements pour préserver les liaisons avec les possessions coloniales des Antilles, d’Amérique, d’Afrique et des Indes. Les Français ont donné la priorité à l’escorte des convois marchands ou de transports de troupes, organisés par le ministre de la marine, Maurepas. Ces missions ont été remplies avec succès de 1744 à 1747, au point que les chambres de commerce des ports ont adressé des félicitations aux officiers de la Marine de guerre, note l’historien Patrick Villiers.

La Royal Navy est de son côté empêtrée dans une interminable guerre contre l’Espagne commencée en 1739 et dans un lourd soutien à l’armée britannique engagée aux Pays-Bas autrichiens, ce qui l’oblige à disperser ses escadres un peu partout. Celle de la Manche, entre autres, était très importante, alors que les Français, après les deux échecs de leurs plans d’invasion de l’Angleterre avaient quasiment déserté ces eaux, n’y laissant agir que les corsaires.

La Royal Navy ne prend conscience du succès de la stratégie française qu’en 1746, ce qui suscite une vigoureuse réaction menée par des chefs nouveaux (Anson, Hawke) qui remplacent les vieux amiraux. Ces derniers décident de serrer la côte française au plus près avec une nouvelle escadre, le Western Squadron, chargée de guetter l’arrivée ou le départ des convois (souvent prévenus aussi, par un service d’espionnage renforcé). Cette politique de blocus provoque en 1747 la reprise des grands affrontements navals sur la façade atlantique. Une première bataille a opposé les deux marines au large des côtes espagnoles en mai 1747. Cet affrontement s’est soldé par la défaite des 6 vaisseaux de La Jonquière et leur capture par les 14 d’Anson, le convoi ayant réussi en partie à s’enfuir.

À Versailles, on tire les leçons qui s’imposent de cet affrontement : la stratégie des convois escortés qui a bien fonctionné pendant presque trois ans est maintenant tenue en échec. Mais est-il possible d’en changer ? Renoncer aux convois escortés serait reconnaitre la suprématie de la Royal Navy devant les ports français, laisser sans protection le commerce colonial et accepter une quasi-rupture des liaisons avec les possessions françaises d’outre-mer. Un abandon bien évidemment impossible. Le Ministre de la Marine décide donc de renforcer l’escorte. Alors que La Jonquière ne disposait que de 6 vaisseaux dont 4 de petit gabarit, on porte la division à 8 vaisseaux dont 4 sont de véritables vaisseaux de force, le Tonnant (80 canons, vaisseau amiral), l’Intrépide (74), le Monarque (74) et le Terrible (74). Ils sont suivis par 4 vaisseaux de moyenne puissance, le Neptune (68 canons), le Fougueux (64), le Trident (64) et le Severn (56), accompagnés par une frégate, le Castor (26 canons). Cette force respectable dispose donc de 554 canons servis par 3 500 marins et soldats, soit 250 canons de plus que n’en avait La Jonquière, sans tenir compte de la frégate qui ne doit normalement pas intervenir dans une bataille navale. L’escorte compte aussi en neuvième position le Content, un navire armé de la Compagnie des Indes porteur de 60 canons. Mais la valeur militaire des navires de la Compagnie est faible. Leur armement ne doit pas faire illusion car leur équipage n’a pas le niveau d’entrainement de celui d’un vaisseau de guerre et il est moins nombreux en raison de la place laissée aux marchandises et aux passagers. L’armement n’est normalement prévu que pour faire face à des corsaires ou des pirates dans les mers du Sud, et éventuellement repousser un concurrent des compagnies adverses, anglaises ou néerlandaises.

Cette force est confiée à Henri-François des Herbiers de L’Estenduère (ou Létenduère), un commandant qui a fait ses preuves dans de précédentes missions d’escorte. Il doit assurer la sécurité d’un immense convoi de 252 voiles qui se rassemble autour de l’île d’Aix à destination des Antilles. Un autre officier expérimenté, Conflans, ne cache pas son inquiétude. Dès le 14 juin, il écrit à Maurepas pour le mettre en garde : « Les ennemis, ne s’occupent plus que du soin de couvrir nos côtes, nous ôtent l’espérance de sauver aucune flotte ni vaisseau de guerre à moins d’un hasard singulier. L’aventure de M. de La Jonquière nous en fournit un triste exemple. Il serait plus avantageux que le commerce risquât moins jusqu’à la paix que d’aventurer tant de biens. » Tout est dit. Mais peut-on demander à plus de 200 navires de se mettre à l’abri et de décharger en attendant la conclusion des interminables négociations de paix ? C’est bien sûr impossible, à moins d’accepter d’avance le tollé des armateurs et des chambres de commerce, sans parler d’avoir à encourir le reproche particulièrement déshonorant, au XVIIIe siècle, de couardise… L’avertissement n’est cependant pas vain, puisque Conflans fait lui-même l’expérience de l’efficacité du blocus anglais trois mois plus tard. Le 20 septembre 1747, il est blessé et capturé au large d’Ouessant alors qu’il se rend à Saint-Domingue pour y prendre son poste de gouverneur général.

Côté anglais, le Western Squadron est maintenant commandé par Edward Hawke, qui dispose, comme lors de la bataille du printemps précédent, de 14 vaisseaux. L’escadre s’est vue retirer son navire amiral de 90 canons, mais ce retrait est compensé par la présence de deux vaisseaux de force de 70-74 canons. Elle se compose du HMS Kent (74 canons), du Warspite (70), suivis d’un groupe important de vaisseaux moyens, le Devonshire (64/66, vaisseau amiral), le Yarmouth (64), le Monmouth (64), le Princess Louisa (60), le Windsor (60), le Lion (60), le Tilbury (60), le Nottingham (60), le Defiance (58), le Eagle (60), le Gloucester (50) et le Portland (50). Cette force puissante n’est curieusement pas accompagnée de frégates et on ne note la présence que d’une corvette, le Weazel (16). En laissant de côté la corvette, Hawke dispose de presque 860 canons, servis par 7 200 marins et soldats. Avec 6 vaisseaux et 300 canons de plus que ce dont dispose L’Estenduère, la supériorité de l’escadre anglaise reste écrasante, même si l’historien anglo-saxon Tunstall fait remarquer que 3 vaisseaux anglais manquent de poudre. Les vaisseaux de Hawke semblent avoir été radoubés récemment : ils ont des coques propres, ce qui leur donne un avantage en vitesse non négligeable par rapport à des adversaires dont les carènes sont incrustées de coquillages et d’algues.

Le 17 octobre, le convoi de 252 navires quitte l’île d’Aix et commence à faire route vers le sud-ouest. L’escorte suit en ligne de front, par vent de travers arrière, sa vitesse réglée sur la navigation plus lente des navires marchands. Le 25 octobre, à 88 lieues au large du cap Finisterre, la frégate le Castor (26) signale des voiles inconnues au nord-ouest sur les arrières des Français. Il est 09 h 00 du matin. L’Estenduère, sur le Tonnant (80), pense d’abord qu’il s’agit d’une partie de son propre convoi dont il a été séparé pendant la nuit. Mais on se rend rapidement à l’évidence que c’est une escadre anglaise qui se rapproche. L’Estenduère ordonne au convoi, à la frégate, et au vaisseau de la Compagnie des Indes de poursuivre leur route, puis forme la traditionnelle ligne de bataille pour s’interposer.

Hawke est sur le HMS Devonshire (64/66). À la vue des voiles françaises il hisse d’abord le signal de « chasse générale », puis se ravise devant la belle contenance de l’escadre adverse et se forme à son tour en ligne de file. Comme au combat du printemps 1747, ce ne sont pas seulement deux forces qui se font face et s’observent, mais aussi deux cultures navales différentes. Côté français, les ordres sont clairs : le convoi est prioritaire et doit passer coûte que coûte. Côté anglais, l’objectif primordial est la saisie du convoi, ce qui ne devrait normalement pas poser de gros problèmes vu la disproportion des forces : l’escorte française devrait normalement s’enfuir… C’est d’ailleurs ce que ferait la Royal Navy si elle était confrontée à cette situation. Car on pratique aussi le convoi escorté côté anglais, mais en cas d’attaque ennemie impossible à repousser, l’escorte doit se replier et c’est le convoi qui est sacrifié. Cette politique permet à la Royal Navy de maintenir sa supériorité numérique alors que côté français on donne la priorité aux navires de commerce. Compte tenu de cette logique, la bataille est inévitable.

Hawke, après un temps de réflexion, décide d’engager le combat en profitant de sa supériorité numérique pour envelopper l’escadre adverse. Il fait rompre la ligne de file et ordonne de nouveau la chasse générale. L’affrontement commence vers 11 h 30. Le HMS Lion (60) et le Princess Louisa (60) sont les premiers au contact. Ils remontent la ligne française mais essuient le tir de tous les autres vaisseaux à leur passage. Avec l’arrivée des autres vaisseaux de Hawke, la ligne française est peu à peu prise sur les deux bords et le combat s’intensifie. Les Anglais tirent d’abord à mitraille et à boulets ramés pour fracasser les mâts et les agrès afin de paralyser leurs adversaires. Les vaisseaux succombent les uns après les autres, après avoir démâté ou épuisé leurs munitions (ou les deux). Le Monarque (74), presque démâté, compte une quarantaine de coups reçus au niveau de la ligne de flottaison et donne fortement de la bande. Son commandant est tué à son poste. Le second officier doit baisser pavillon. Parmi les prisonniers se trouve le jeune Suffren (18 ans) qui gardera toute sa vie un souvenir mémorable de ce combat.

Après sept heures de lutte acharnée, 6 vaisseaux français ont été capturés. Les quatre les plus en arrière de la ligne de file vers 16 h 00, et deux autres, au centre, vers 19 h 00. La bataille devrait normalement toucher à sa fin. Elle redouble cependant d’intensité car les deux derniers vaisseaux livrent un combat réellement extraordinaire. L’Estenduère, sur le Tonnant (80) partiellement démâté, se bat encore à un contre cinq sous voiles basses. Quant à L’Intrépide (74), qui était en tête de la ligne française, il n’a pas encore trop souffert car il a été le dernier rattrapé dans la poursuite. Ce vaisseau est tenu de main de maître par un commandant très expérimenté, le marquis de Vaudreuil. Il échappe à ses poursuivants, vire de bord et traverse l’escadre ennemie pour se porter au secours de son chef. Cette brillante manœuvre sauve le navire amiral qui se dégage à son tour. Les Anglais, encombrés par leurs six prises et dont cinq vaisseaux sont à peu près dans le même état que les vaincus, ils sont épuisés. Ils tentent cependant de donner la poursuite, avec trois vaisseaux en bon état, le Nottingham (60), le Yarmouth (64) et l’Eagle (60), mais la nuit tombe et l’obscurité couvre les fuyards. À l’aube, l’Intrépide réussit à prendre en remorque le Tonnant. La résistance et la retraite réussie de ces deux navires n’a pas pour seule origine la qualité de leur commandement. Le Tonnant et l’Intrépide sont des vaisseaux récents, maniables et puissants, sortis depuis peu des chantiers navals et bénéficiant d’une forte avance technologique sur les unités plus anciennes, y compris dans la Royal Navy. Les deux vaisseaux arrivent sur Brest le 9 novembre 1747.

Les pertes françaises sont lourdes, bien que mal connues. Elles seraient peut-être de 800 morts et blessés. Curieusement Michel Vergé-Franceschi ne donne aucun décompte, pas plus que Jean-Claude Castex, qui se contente de dire que les pertes « sont à peu près égales des deux côtés. » Les pertes anglaises se monteraient à 154 morts et 558 blessés, selon l’historien Joseph Allen qui écrit en 1852, ce qui donne effectivement, à 100 victimes près, des pertes totales (morts et blessés) à peu près équivalentes et qu’on peut compléter en signalant la mort du commandant du Nottingham.

Le sacrifice de 6 vaisseaux et de leurs équipages tués, blessés ou prisonniers, a-t-il permis de sauver le convoi ? La réponse reste discutée. Hawke laisse échapper les deux vaisseaux français survivants, mais relance la poursuite du convoi. La frégate le Castor (26), est rattrapée le 30 octobre avec les marchands les plus lents et se sacrifie à son tour : elle est capturée par trois vaisseaux anglais qui semblent avoir saisi en même temps 7 navires marchands. Le sort des 245 navires restants sur la route des Antilles continue à faire débat. Michel Vergé-Franceschi soutient sans plus de précision que l’essentiel du convoi a été saisi par les Anglais. L’escorte se serait donc sacrifiée inutilement. Ce n’est pourtant pas l’avis de Jean Meyer et Martine Acerra qui soutiennent que le convoi a atteint sa destination. C’est à peu de chose près la position de Patrick Villiers, spécialiste de la guerre de course, et qui précise que moins de 40 navires ont été pris sur 250, ce qui limite fortement l’impact de la victoire anglaise. Cette position semble la bonne et a le mérite de fournir un décompte précis.

25 octobre 1755 : Naissance du futur maréchal d’Empire François Joseph Lefebvre

François Joseph Lefebvre, né le à Rouffach, en Alsace et mort le à Paris, est un officier général français, maréchal d’Empire. Sa carrière débute peu avant la Révolution française pendant laquelle il combat au sein de l’armée du Rhin puis à celle de Sambre-et-Meuse, ce qui lui vaut d’être promu général de division. Nommé maréchal d’Empire en 1804, il est l’un des deux maréchaux honoraires — avec Kellermann — que l’Empereur emploie à des postes militaires, et le seul à commander un corps d’armée sur les champs de bataille de l’Empire.

Il est également le premier des maréchaux de Napoléon à obtenir un titre ducal pour une victoire militaire, celui de duc de Dantzig. Fait pair de France par le roi à la Première Restauration, il se joint à Napoléon pendant les Cent-Jours.

25 octobre 1854 : bataille de Balaklava (Crimée).

La bataille de Balaklava est un affrontement de la guerre de Crimée qui a lieu le entre l’armée russe et une coalition franco-britanno-ottomane pendant le siège de Sébastopol. Le but de l’armée russe, commandée par Pavel Liprandi, est de détruire la chaîne logistique des alliés en coupant la ligne de communication entre le port de Balaklava et les troupes assiégeants la ville. Malgré son caractère vital, cette ligne n’est en effet protégée que par quelques redoutes et un effectif réduit et, bien que Liprandi l’ignore probablement, les Britanniques sont affaiblis par le manque de compétence et les divisions au sein de leur commandement.

Disposant d’une importante supériorité numérique, notamment en artillerie et en cavalerie, les Russes s’emparent rapidement des redoutes et des crêtes, mais ne peuvent progresser au-delà après avoir été mis en échec par le 93rd Sutherland Highlander et une charge de la brigade lourde de cavalerie. Bien que la situation tactique n’évolue plus à partir de ce point, la bataille est marquée par le massacre quelques heures plus tard de la brigade légère au cours d’une charge inutile, qui inspire à Pierre Bosquet la phrase « C’est magnifique, mais ce n’est pas la guerre : c’est de la folie ».

Dans l’ensemble le résultat de la bataille est mitigé pour les deux camps. Les Russes peuvent se prévaloir de la destruction des redoutes et de la brigade légère, mais ils échouent à remplir leur principal objectif. De leur côté les Britanniques parviennent à maintenir leur ligne de ravitaillement, mais la perte de la moitié de leur cavalerie constitue un handicap pour les combats futurs.

25 octobre 1867 : bataille de Monterotondo (Italie).

Monterotondo, ville de la province de Rome, dans le Latium, est le théâtre d’une bataille livrée le pendant les guerres du Risorgimento dans le cadre de la campagne de l’Agro Romano pour la libération de Rome. Épisode de la campagne malheureuse menée par Giuseppe Garibaldi en 1867 pour tenter d’intégrer les États pontificaux à l’Italie et faire de Rome la capitale de ce pays, cette bataille oppose plusieurs milliers de Chemises rouges à 350 soldats pontificaux retranchés dans la ville. Après une résistance acharnée, ces derniers sont contraints de capituler.

25 octobre 1920 : naissance de Geneviève de Gaulle-Anthonioz.

Geneviève de Gaulle-Anthonioz, née le à Saint-Jean-de-Valériscle (Gard) dans les Cévennes et morte le à Paris, est une résistante française puis militante des droits de l’homme et de la lutte contre la pauvreté.

Elle est la nièce du président de la République Charles de Gaulle. Sous l’Occupation, alors qu’elle est étudiante à l’université de Rennes, elle mène des actions de résistance au sein du groupe du musée de l’Homme puis du réseau Défense de la France. Arrêtée par la Gestapo, elle est déportée en au camp de Ravensbrück où elle est détenue jusqu’en février 1945. Traitée comme monnaie d’échange par Heinrich Himmler, elle est tenue au secret dans un camp au sud de l’Allemagne jusqu’en avril 1945, avant d’être transférée à Genève où son père travaillait comme consul. Après la guerre, elle s’engage notamment dans la lutte contre la pauvreté et assure la présidence de l’antenne française d’ATD Quart Monde de 1964 à 1998.

En 2015, treize ans après sa mort, elle fait son entrée au Panthéon, avec un cercueil ne contenant cependant que de la terre issue de son cimetière, sa famille ayant refusé qu’elle soit séparée de son époux.

antho