3 février 1509 : bataille navale de Diu.

La bataille de Diu est une bataille navale qui s’est déroulée les et au large du port de Diu (Inde). Le Portugal défait une flotte composée de forces mameloukes, ottomanes, du zamorin de Calicut et du sultanat du Gujarat, assistées par la république de Venise et la république de Raguse. Cette bataille est parfois appelée seconde bataille de Chaul.

***

Cette bataille revêt une importance majeure dans l’histoire, marquant le début de la domination européenne sur les mers d’Asie, corrélée à la défaite de la puissance dominante d’alors, l’Empire ottoman. Elle marque aussi le début de la diffusion de l’opposition en Europe et au Moyen-Orient entre le christianisme et l’islam jusqu’à l’océan Indien qui était une zone prédominante du commerce international à l’époque.

Cette bataille peut être comparée à celles de Lépante en 1571, d’Aboukir en 1798, de Trafalgar en 1805 ou de Tsushima en 1905 en termes d’impact, bien que n’ayant pas eu la même échelle.

Les Portugais tirèrent rapidement profit de cette bataille en s’emparant de zones clés donnant sur l’océan Indien telles que Mombasa, l’archipel de Socotra, Mascate, Ormuz, Goa, Ceylan et Malacca, ce qui leur permit de contourner les traditionnelles routes maritimes ou terrestres contrôlées par les Arabes et les Vénitiens, en passant par le cap de Bonne-Espérance. De ce fait, ils portèrent d’un même coup atteinte aux intérêts mamelouks, ottomans, vénitiens et à ceux du sultanat du Gujarat (alors à son apogée). Le nouveau monopole portugais dura jusqu’à l’émergence de la Compagnie anglaise des Indes orientales et la bataille de Swally en 1612.

Pour les Vénitiens, cet échec, conjugué avec la formation de la Ligue de Cambrai en 1508, marqua la fin de l’apogée de leur république.

***

Diu était un poste avancé (musulman) et critique pour le contrôle global du commerce des épices en provenance des Indes, alors sous la mainmise conjointe des Mamelouks et des Vénitiens. Le roi Manuel 1er de Portugal, sur la base des récents exploits de Vasco da Gama, envoya son premier vice-roi avec 21 navires en 1505 afin de renforcer les récents établissements portugais en Afrique de l’Est et en Inde.

Les patrouilles navales portugaises interceptant régulièrement les approvisionnements en bois en provenance de la côte de Malabar destinés à la flotte mamelouke en mer Rouge, le sultan ottoman Bajazet II fournit à l’Égypte des galères similaires à celles qu’il utilisait en Méditerranée. Ces vaisseaux, démontés à Alexandrie avec l’aide des Vénitiens et réassemblés sur la côte de la mer Rouge, étaient cependant moins résistants sur l’océan Indien, et étaient moins bien armés que la flotte portugaise.

Cette nouvelle flotte mamelouke se dirigea vers l’Inde en 1507, faisant escale pour fortifier Djeddah contre une potentielle attaque portugaise, avant de passer par Aden recevant l’assistance du sultan tahiride, puis, en 1508, de traverser l’océan Indien en direction du port de Diu.

La bataille de Diu servit de revanche à la première bataille de Chaul en , qui vit la mort de Dom Lourenço Almeida, fils du vice-roi, dont le navire fut surpris par la flotte mamelouke récemment arrivée en Inde.

***

Les Portugais comptaient 18 bateaux commandés par le vice-roi, soit un total de 800 soldats portugais et 400 soldats indiens de Cochin. Les forces alliées disposaient de 46 à 150 navires mais peu de grande taille.

La défense de l’île était composée de la flotte énoncée, ainsi que de plusieurs forts armés de batteries côtières qui maintinrent la flotte portugaise à distance toute la nuit précédente de l’attaque. Tirant profit d’un vent qui s’était levé à 3 heures du matin, 18 navires de la flotte portugaise foncèrent sur celle des alliés, sous le feu nourri de l’artillerie ennemie. Il s’ensuivit une série d’abordages très violents qui durèrent toute la journée. Le soir venu, la bataille s’acheva avec la prise du vaisseau amiral de l’émir. De nombreux navires coalisés furent coulés et capturés. Sur 450 hommes de la flotte mamelouke, 22 survécurent et furent fait prisonniers.

Dès le lendemain, le gouverneur de Diu envoya demander la paix au vice-roi portugais, qui accepta en échange de prisonniers, de quelques galères, ainsi que de son engagement à ne plus offrir asile aux flottes du calife.

Le traitement des captifs mamelouks et gujaratis fut brutal sur le chemin du retour à Cochin. Le vice-roi, en mesure de représailles contre la mort de son fils, ordonna des pendaisons et certains furent attachés aux bouches des canons portugais.

3 février 1721 : naissance du général prussien Friedrich Wilhelm von Seydlitz.

Friedrich Wilhelm von Seydlitz (francisé en Frédéric-Guillaume de Seydlitz), né le à Kalkar dans le duché de Clèves et mort le à Ohlau en Silésie, est un militaire prussien, considéré comme l’un des plus grands généraux de cavalerie de l’histoire de la Prusse. Il commanda l’une des premières unités de hussards formée dans l’armée de Frédéric II et permit à la cavalerie prussienne d’atteindre un niveau d’efficacité encore inégalé pendant la guerre de Sept Ans. Son père, cavalier lui aussi, mourut alors que Seydlitz n’était encore qu’un enfant. Son éducation fut alors prise en charge par le margrave de Brandebourg-Schwedt. Excellent cavalier, doté d’un caractère impétueux, Seydlitz servit avec distinction en sous-ordre et se forgea une redoutable réputation de Rittmeister lors de la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748).

Seydlitz devint une figure légendaire dans l’armée prussienne, à la fois pour sa très grande bravoure et son sens du commandement. Durant la guerre de Sept Ans, il fut un général de cavalerie apprécié pour son coup d’œil, son habileté à évaluer rapidement la situation sur un champ de bataille et sa compréhension intuitive des ordres qu’il recevait ; il excellait ainsi à convertir les directives du roi en tactiques flexibles et applicables. À la bataille de Rossbach, sa cavalerie joua un rôle essentiel dans la déroute de l’armée franco-autrichienne avant de contribuer grandement au succès de la bataille de Leuthen, où ses escadrons taillèrent en pièces le flanc gauche de l’armée des Habsbourg. Blessé plusieurs fois au cours de ces différentes campagnes, Seydlitz prit une semi-retraite après la bataille de Kunersdorf en afin de récupérer de ses blessures. Frédéric II lui confia alors la protection de Berlin. Sa mauvaise santé le tint à l’écart du service pendant quelque temps et ce ne fut qu’en 1761 que Seydlitz réapparut sur un champ de bataille.

Titulaire de la croix Pour le Mérite pour sa participation à la bataille de Kolin, Seydlitz fut décoré peu après de l’ordre de l’Aigle noir par Frédéric II en personne sur le champ de bataille de Rossbach. Son amitié avec le roi, jadis très forte, se termina à la suite d’une incompréhension et ce ne fut que durant son agonie, quelques semaines avant sa mort, qu’ils renouèrent contact. Après son décès, les successeurs de Frédéric firent inscrire le nom du général sur la statue équestre de Frédéric II à Berlin.

3 février 1775 : naissance du peintre militaire Louis-François Lejeune.

Après une enfance à Strasbourg, Lejeune, de retour à Paris, étudie d’abord la peinture chez Pierre-Henri de Valenciennes avec Jean-Victor Bertin. Il est reçu également à l’Académie royale de peinture, à partir de mars 1789. Mais il quitte l’atelier et part comme volontaire le 1er juillet 1792 dans la compagnie des Arts de Paris. Il reçoit son baptême du feu à la bataille de Valmy. Nommé sergent au bataillon de l’Arsenal, il passe en 1793 dans l’artillerie à La Fère, assiste aux sièges de Landrecies, du Quesnoy et de Valenciennes, où il devient aide-de-camp du général Jacob puis fait, en qualité de lieutenant-adjoint au génie, les campagnes de 1794 en Hollande et de 1795.

Appelé en 1798 au dépôt de la Guerre, il réussit brillamment ses examens et se voit nommé capitaine-adjoint au corps du génie. Il devient aide-de-camp du maréchal Berthier en 1800 et le reste jusqu’en 1812.

Appelé en 1798 au dépôt de la Guerre, il réussit brillamment ses examens et se voit nommé capitaine-adjoint au corps du génie. Il devient aide-de-camp du maréchal Berthier en 1800 et le reste jusqu’en 1812.

Il participe à ce titre pratiquement à toutes les campagnes des guerres de l’Empire, notamment en Espagne, où il est blessé et fait prisonnier. Capitaine après Marengo, chef de bataillon après Austerlitz, il est fait chevalier de la Légion d’honneur, puis nommé colonel le après s’être valeureusement comporté au siège de Saragosse.

Nanti d’une première dotation en Hanovre en 1808, d’une seconde en Westphalie en 1810, il est fait baron d’Empire le .

Le , lors de la campagne de Russie, il est promu général de brigade et chef d’état-major de Davout. Victime de gelure au visage, il quitte son poste lors de la retraite de Russie mais est mis aux arrêts sur ordre de Napoléon 1er.

Libéré dès , il est d’abord affecté dans les provinces illyriennes, puis rejoint à nouveau l’armée, sous les ordres du maréchal Oudinot, dont il devient le chef d’état-major. Pendant la campagne de Saxe, le général Lejeune est présent à la bataille de Lützen, au passage de la Spree, à Bautzen, etc. Il est fait officier de la Légion d’honneur et commandeur de l’ordre militaire de Maximilien-Joseph de Bavière.

À la bataille de Hoyerswerda, alors que le corps de Bülow écrase le 12e corps formé en carré dans une prairie, le général Lejeune, au risque d’être enlevé, s’aventure dans les lignes ennemies avec un bataillon, la cavalerie du général Wolff et six pièces de 12. Il brise toute l’artillerie prussienne et sauve le maréchal Oudinot et son armée.

À nouveau plusieurs fois blessé, dont la dernière à Hanau, il est autorisé à quitter l’armée en , après plus de vingt ans de services. Il revient alors à la peinture pour s’y consacrer pleinement.

Déjà titulaire de la croix de l’ordre impérial de Léopold, le général Lejeune est nommé chevalier de Saint-Louis par Louis XVIII, et promu au grade de commandeur de la Légion d’honneur en 1823.

Il reprend du service dans l’armée, devenue royale, de 1818 à 1824, comme. Il est encore commandant de la première subdivision de la 10e région militaire (Haute-Garonne) en 1831.

Le , il épouse entre-temps Louise Clary, sœur du général Marius Clary, nièce de la comtesse de Survilliers, épouse de Joseph Bonaparte, et surtout nièce et filleule de Désirée Clary, reine de Suède par son mariage avec Jean-Baptiste Bernadotte. En 1824, le roi de Suède lui confère la grand-croix de l’ordre de l’Épée de Suède.

Le , il épouse entre-temps Louise Clary, sœur du général Marius Clary, nièce de la comtesse de Survilliers, épouse de Joseph Bonaparte, et surtout nièce et filleule de Désirée Clary, reine de Suède par son mariage avec Jean-Baptiste Bernadotte. En 1824, le roi de Suède lui confère la grand-croix de l’ordre de l’Épée de Suède.

En , il devient un directeur apprécié de l’École des beaux-arts et de l’industrie de Toulouse, jusqu’à la veille de sa mort. En , il assure la direction municipale de Toulouse, nommé par le gouvernement à la suite de la démission d’Arzac.

Il est élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur par décret du .

Lejeune n’avait pas oublié ses pinceaux sur le champ de bataille, et l’amour des arts ne l’avait pas abandonné. On possède de lui un assez grand nombre de tableaux d’histoire très estimés. On distingue surtout le tableau de la bataille de Guirando, présenté en 1819 et qui eut un beau succès, et le tableau de la bataille de la Moskova, considéré comme le chef-d’œuvre de l’auteur. Il reste principalement connu pour ses tableaux de scène de batailles pleins de vigueur qui allient vérité historique et composition artistique, réalisés à l’aide de croquis pris sur le vif durant les combats.

On lui attribue généralement l’introduction, en France, de la lithographie qu’il avait vu utiliser à Munich dans l’atelier de son inventeur, Aloys Senefelder, en 1806. Il dessina aussi quelques uniformes de l’armée impériale, dont celui des lanciers de Berg de Murat et celui des aides de camp de Berthier.

Alors que se déroulent à Paris les combats de février 1848, il meurt d’une crise cardiaque à Toulouse le .

3 février 1802 : débarquement français à Saint Domingue (actuelle Haïti).

L’expédition de Saint-Domingue, débutant en décembre 1801 et s’achevant en novembre 1803, est décidée par le Premier Consul Bonaparte sous l’influence du lobby colonial, mené par le Deuxième Consul Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, ex-avocat des propriétaires d’esclaves, et deux conseillers influents pour les affaires coloniales, François Barbé-Marbois et le planteur Malouet. Pendant deux ans, ils ont hésité, imaginant d’abord utiliser Toussaint Louverture, esclave noir affranchi devenu général de la République française, qui a conquis la partie espagnole de l’île en 1795 puis obtenu l’armistice du 30 mars 1798 avec les Anglais, à qui les propriétaires d’esclaves avaient offert la partie française de colonie dès 1794.

La première expédition, envoyée le est composé de 33 vaisseaux de ligne et 21 frégates français et espagnols.

Son armée, « la plus puissante des Antilles », aguerrie par ces combats et immunisée contre les maladies tropicales, pouvait servir à attaquer la Jamaïque anglaise, devenue depuis quelques années la première productrice mondiale de sucre, voire le Mexique espagnol et ses riches mines d’argent. Mais ces projets sont balayés par les négociations de paix avec l’Angleterre relancées dès le printemps 1801.

L’expédition est commandée par le général Leclerc, beau-frère de Napoléon, qui lui fixe finalement pour objectif de renverser Toussaint Louverture, puis de rétablir l’esclavage, aboli unilatéralement à Saint-Domingue le dans le cadre de la révolution haïtienne, puis votée pour l’ensemble des colonies par la Convention montagnarde, à l’initiative de l’abbé Grégoire, le .

À la Guadeloupe voisine, l’esclavage est rétabli de force en mai 1802 par l’expédition du général Richepanse, qui suit de peu celle de Saint-Domingue et se heurte à la résistance du colonel noir Delgrès. Une loi de officialise le rétablissement de l’esclavage à la Guadeloupe, contribuant à la prolongation des combats à Saint-Domingue, où l’expédition semblait victorieuse dès le mois de mai, mais où la déportation de Toussaint Louverture en juin n’a pas découragé son bras droit, le général noir Dessalines, de poursuivre le combat, les insurgés refusant l’ordre de désarmement imposé par Paris en juin, synonyme de rétablissement de l’esclavage.

Le corps expéditionnaire de Saint-Domingue est décimé par la fièvre jaune. Le commandant de l’expédition, le général Leclerc, et celui de l’expédition de la Guadeloupe, le général Richepanse, succombent à la maladie. Leclerc est remplacé fin 1802 par son second, le général Rochambeau, qui est défait par le Jean-Jacques Dessalines à la bataille de Vertières, .

Lire à ce sujet dans la RHA : Marines et Armées dans l’expédition de Saint-Domingue (1802-1803) de Rémi Monaque, RHA N° 214 et Un officier français face à la Révolution outre-mer. Les infortunes du lieutenant-colonel Jacques d’Ounous à Saint-Domingue, aux Etats-Unis et en Louisiane (1792-1802) de Jean-Louis Donnadieu, RHA N° 265.

3 février 1915 : défense du canal de Suez.

La première offensive de Suez, en Égypte, débuta le 28 janvier 1915 et mit en présence les forces de l’Empire ottoman, appuyées par celles de l’Allemagne, à l’assaut de celles de l’Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale en Orient. Les Ottomans tentaient de s’emparer du canal de Suez et comptaient sur un soulèvement des musulmans égyptiens en leur faveur, le sultan Mehmed V ayant fait proclamer le djihad contre les Occidentaux le 14 novembre 1914. L’offensive se solda par le repli des forces ottomanes le 3 février suivant.

Une seconde offensive ottomane en direction du canal aboutit également à une défaite à la bataille de Romani du 3 au 5 août 1916.

Lire à ce sujet dans la RHA : Attaque et défense du canal de Suez (février 1915) du capitaine de vaisseau Tonnelé, RHA N° 76.

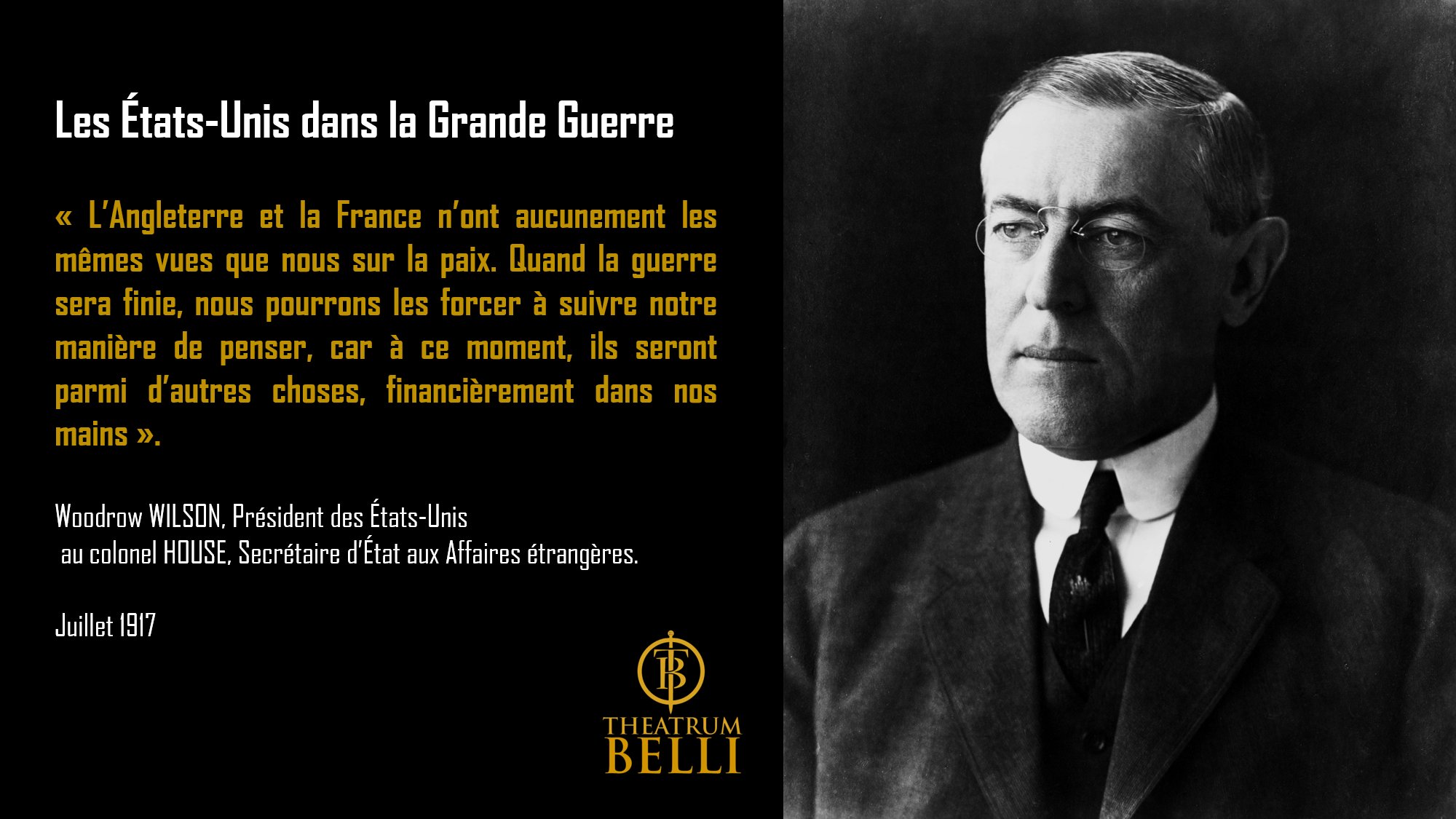

3 février 1924 : mort du président des États-Unis Woodrow Wilson.

Thomas Woodrow Wilson, né à Staunton (Virginie) le et mort à Washington, D.C. le , est un homme d’État américain. Il est président des États-Unis du au .

Membre du Parti démocrate, il est gouverneur du New Jersey de 1911 à 1913. Vainqueur de l’élection présidentielle de 1912 face à l’ancien président Theodore Roosevelt (Parti progressiste) et au président sortant William Howard Taft (Parti républicain), il est le premier sudiste à devenir président des États-Unis depuis 1849.

Sur le plan intérieur, bénéficiant d’une majorité au Congrès, il met en place son programme progressiste de New Freedom (« Nouvelle liberté ») et fait instaurer l’impôt fédéral sur le revenu. Il participe à l’instauration de la Réserve fédérale des États-Unis et promulgue le Federal Trade Commission Act ainsi que le Clayton Antitrust Act pour promouvoir la concurrence.

Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, il prône la neutralité des États-Unis. Lors de la présidentielle de 1916, alors qu’il se targue d’avoir tenu la nation à l’écart des conflits en Europe et au Mexique, il remporte de justesse un second mandat. Mais l’année suivante, il fait entrer son pays en guerre, mettant ainsi fin à presque un siècle d’isolationnisme au profit d’une politique interventionniste toujours en cours un siècle plus tard.

À la fin de la guerre mondiale, il lance l’idée d’une instance de coopération internationale, la Société des Nations. Le prix Nobel de la paix lui est décerné mais les États-Unis n’intégreront jamais la SDN.

Son héritage fait l’objet de réévaluations radicales concernant son adhésion à des opinions et des politiques racistes aux Etats-Unis mêmes. Dans le classement des présidents américains, Woodrow Wilson bénéficie de sa politique économique et de son action pendant le conflit mondial mais pâtit de son soutien à la ségrégation raciale, qu’il a activement encouragée au niveau fédéral.

Alors qu’il entend briguer un troisième mandat, il est victime en 1919 d’un accident vasculaire cérébral qui le rend inapte à exercer ses fonctions, son épouse Edith exerçant dès lors une influence considérable. Les démocrates perdent les élections de mi-mandat de 1918 et le républicain Warren G. Harding lui succède à la présidence du pays.

3 février 1935 : mort du constructeur aéronautique Hugo Junkers.

Hugo Junkers, né le à Rheydt en Province de Rhénanie et mort le à Gauting, près de Munich, est un ingénieur allemand, pionnier de la construction aéronautique. En 1895, il fonde la société Junkers & Co.

***

Après ses études aux universités de Berlin, Karlsruhe et Aix-la-Chapelle, il collabore avec Wilhelm von Oechelhauser, le directeur de la société Continental-Gasgesellschaft de Dessau, à la conception d’un moteur destiné aux hauts fourneaux de Hörde (Forges Phoenix) à Dortmund pour une génératrice de type dynamo. Junkers conçoit un moteur deux-temps à pistons opposés, carburant au gaz de haut fourneau, livré en 1896 et développant une puissance de 220 ch.

Après ses études aux universités de Berlin, Karlsruhe et Aix-la-Chapelle, il collabore avec Wilhelm von Oechelhauser, le directeur de la société Continental-Gasgesellschaft de Dessau, à la conception d’un moteur destiné aux hauts fourneaux de Hörde (Forges Phoenix) à Dortmund pour une génératrice de type dynamo. Junkers conçoit un moteur deux-temps à pistons opposés, carburant au gaz de haut fourneau, livré en 1896 et développant une puissance de 220 ch.

Junkers développa l’idée. Avec l’appui de von Oechelhauser, il fonde un institut de recherche pour les moteurs à gaz, et conçoit sur le principe des pistons en opposition, des moteurs à essence, puis des moteurs diesel stationnaires et pour véhicules à très faible consommation. Ceci lui permet de financer par la suite ses autres travaux de recherche.

Les résultats des essais effectués dans sa propre soufflerie le poussent à réaliser des avions autour de structures métalliques, en remplacement de tout autre matériau. Il construit dans les années 1914-1915 le premier avion entièrement métallique au monde, le Junkers J 1. Après la Première Guerre mondiale, il fabrique le Junkers F 13, premier avion de transport commercial entièrement métallique. Cet avion peut être considéré comme le prototype de tous ceux qui suivirent jusqu’au Ju 52 qui connut un immense succès tant dans ses utilisations civiles que militaires. Beaucoup de blessés durent leur salut à leur évacuation rapide par celui qu’ils appelaient affectueusement la Tante Ju (prononcer ‘you’) car, tout comme les navires en anglais, la plupart des avions sont féminins en allemand.

Afin d’obtenir des revêtements d’ailes et de fuselage à la fois légers et rigides il utilisa abondamment le procédé de la tôle ondulée , relativement peu pénalisant aux basses vitesses sur le plan aérodynamique, un procédé également utilisé en automobile par Citroën pour la 2CV et le fourgon Type H ainsi que pour les bâtiments à construction rapide de l’architecte Jean Prouvé.

Ses recherches pionnières en aérodynamique attirèrent également l’attention de Manfred Curry, multiple champion de régates à la voile qui utilisa les souffleries de Göttingen et de Dessau pour perfectionner les gréements et les voiles des yachts de course (le fonctionnement d’une aile d’avion et d’une voile de bateau sont basés sur des principes très similaires).

Dès 1933 cependant, Hugo Junkers avait été dépossédé de son usine par le pouvoir national-socialiste et s’était retiré à Garmisch-Partenkirchen.

3 février 1941 : création du NKGB (Moscou).

Les services secrets soviétiques ont changé de nom à de multiples reprises depuis la création de la Tchéka en 1917 (à partir de l’Okhrana du Tsar). GPU en 1922, OGPU en 1923, GUGB en 1934. Les attributions de ce dernier sont réparties en 1941 entre le NKVD (action vers l’intérieur) et le NKGB (action vers l’extérieur). Ces évolutions correspondent aux tentatives d’adaptation au contexte géostratégique mais surtout aux purges et luttes de pouvoir internes.

Les services secrets soviétiques ont changé de nom à de multiples reprises depuis la création de la Tchéka en 1917 (à partir de l’Okhrana du Tsar). GPU en 1922, OGPU en 1923, GUGB en 1934. Les attributions de ce dernier sont réparties en 1941 entre le NKVD (action vers l’intérieur) et le NKGB (action vers l’extérieur). Ces évolutions correspondent aux tentatives d’adaptation au contexte géostratégique mais surtout aux purges et luttes de pouvoir internes.

Les appellations se succèdent jusqu’en 1954, année de naissance du KGB (dont le nom ne changera pas jusqu’en 1991). Aujourd’hui, les services secrets russes sont regroupés sous l’appellation de FSB (Service fédéral de sécurité).

NKGB : Narodnii Komissariat Gossoudarstvennoï Bezopasnosti (

Les services secrets soviétiques ont changé de nom à de multiples reprises depuis la création de la Tchéka en 1917 (à partir de l’Okhrana du Tsar). GPU en 1922, OGPU en 1923, GUGB en 1934. Les attributions de ce dernier sont réparties en 1941 entre le NKVD (action vers l’intérieur) et le NKGB (action vers l’extérieur). Ces évolutions correspondent aux tentatives d’adaptation au contexte géostratégique mais surtout aux purges et luttes de pouvoir internes.

Les appellations se succèdent jusqu’en 1954, année de naissance du KGB (dont le nom ne changera pas jusqu’en 1991). Aujourd’hui, les services secrets russes sont regroupés sous l’appellation de FSB (Service fédéral de sécurité).

NKGB : Narodnii Komissariat Gossoudarstvennoï Bezopasnosti (Commissariat du peuple à la sécurité gouvernementale)

3 février 1982 : écrasement accidentel du Noratlas n° 140 sur le Mont Garbi à Djibouti.

36 militaires français trouvent la mort. Il s’agit du dernier accident impliquant un Noratlas avant le retrait définitif de cet appareil.

2e REP (Légion étrangère) :

– Capitaine PHILIPPONNAT Eric – officier adjoint à la 4e compagnie

– Sergent-chef STORAI Georges – chef de la 2e Section, ancien de Loyada de 1976

– Sergent DORE Patrick – chef de groupe, 7 ans de service

– Sergent POMIER Dominique – chef de groupe, benjamin des sous-officiers

– Sergent WOUTIER André – chef de groupe, décoré à Kolwezi en 1978

– Caporal BURGRAFF Adolph

– Caporal OEHLMANN Gustav

– Caporal OLETTA Albin

– Caporal PELTON Eddy

– Caporal SIMONET François

– 1ère classe BEAUTEMPS Marc

– 1ère classe BETON Norbert

– 1ère classe KERTY Gallien

– 1ère classe ZASSER Raymond

– Légionnaire BUZUT Muslum

– Légionnaire DEPIERRE Paul

– Légionnaire DEVAUX Robert

– Légionnaire FALAUT Marc

– Légionnaire GALVES Francisco

– Légionnaire GORDON Luis

– Légionnaire GUNES Yasar

– Légionnaire LEON Lawrence

– Légionnaire LIMA DA SILVA

– Légionnaire LUANG Eric

– Légionnaire SENDERS Jean

– Légionnaire THIU-SAM Jérôme

– Légionnaire VELMAR Maurice

13e DBLE (Légion étrangère) :

– Capitaine CHANSON Jacques

– Caporal LAURIOL Guy

EM FFDj :

– Capitaine DROULLE Robert

Commando Jaubert (Marine nationale) :

– Maître GLOANEC Jacky (Jean-Paul)

Armée de l’Air :

– Commandant DALMASSO Henri – pilote & commandant de l’avion

– Capitaine COUILLAUT Jean – co-pilote

– Capitaine TADDEI Fabien – navigateur

– Adjudant-chef DAENINCKX Gérard – mécanicien

– Capitaine DEMANGE Jean – observateur

3 février 1998 : accident de Cavalese (Italie du Nord).

L’avion EA-6B américain du corps des Marines (basé à Aviano) percute et coupe le câble du téléphérique de Cavalese et provoque la chute de la cabine. Les occupants, 20 touristes, sont tués. Le pilote, le captain Richard J. Ashby, et son navigateur, le captain Joseph Schweitzer, ont été poursuivis aux USA et jugés non coupables d’homicide involontaire et d’homicide par négligence. Plus tard, ils ont été condamnés pour obstruction à la justice et mauvaise conduite pour avoir détruit une cassette vidéo du vol. Le désastre et l’acquittement créèrent des tensions entre les États-Unis et l’Italie.