3 mars 1678 : naissance de l’héroïne de Nouvelle-France Madeleine de Verchères.

Madeleine de Verchères est considérée comme l’une des héroïnes de la Nouvelle-France pour, à l’âge de 14 ans, avoir protégé pendant 8 jours le fort Verchères des attaques des Iroquois.

Le matin du alors que son père était à Québec et sa mère à Montréal, Madeleine travaillait dans les champs quand une troupe d’Iroquois jaillirent du bois et se saisirent de vingt personnes qui travaillaient hors du fort. Madeleine se glissa à l’intérieur du fort et donna l’alerte.

Un seul soldat veillait à la garde du fort. Avec ses frères, elle se joint à lui, employa une ruse pour faire croire à l’ennemi que le fort était bien gardé en prenant un chapeau, un uniforme et un fusil, se montrant sur la muraille, fait feu de différents endroits du fort sur les Iroquois et grossissant sa voix, elle feint de commander à une troupe nombreuse, vole de guérite en guérite comme pour distribuer les postes. La jeune fille s’encourageant de plus en plus, charge un canon et y met le feu elle-même. Ce coup jeta la terreur parmi les Iroquois et avertit en même temps les garnisons des forts voisins de se tenir sur la défensive; et bientôt les bords du fleuve retentirent du bruit de l’artillerie.

Elle réussit ainsi à tenir le fort jusqu’à l’arrivée des renforts de Montréal au bout de huit jours. Or, ce récit d’un siège de huit jours est mis à mal, de nos jours, par l’historien Marcel Trudel qui démontre les invraisemblances de la deuxième narration de l’événement datant de 1732. Trudel soutient que le récit de l’événement, qui a eu cours en 1692, fut embelli par Madeleine de Verchères elle-même et par un romancier inconnu. Marcel Trudel rajoute que la postérité devrait garder la narration de 1699 plutôt que celle de 1732.

Ainsi Madeleine de Verchères sauva le fort de Verchères et peut-être toute la colonie. Ce courage, héréditaire dans sa famille, se transmettait aux femmes comme aux hommes.

Sa mère avait montré, deux ans auparavant, la même intrépidité. La place avait été investie par les Iroquois dans le moment où la garnison en était sortie. Il ne restait que trois soldats qui furent tués. Lorsque madame de Verchères vit tomber le dernier, qui se défendait dans une redoute à cinquante pas du fort, elle s’arma à la hâte, s’avança seule le long du chemin couvert, gagna la redoute avant que les ennemis eussent pu l’escalader, fit feu sur eux, et à chaque coup abattait un assaillant. Consternés les Iroquois furent définitivement mis en désordre par l’approche d’un corps de Français.

3 mars 1685 : Louis XIV envoie un ambassadeur au Siam (actuel Thaïlande).

En 1681, une fois le contact établi par les Français, trois ambassadeurs siamois embarquent à Banten à bord du Soleil d’Orient, le fleuron de la Compagnie des Indes. Il transporte dans sa cale deux éléphants destinés au duc de Bourgogne et au duc d’Anjou, les petits-fils de Louis XIV, mais le navire fait naufrage le 1er au large de Madagascar.

À la suite de cette tentative à l’issue tragique, une première ambassade menée par Bénigne Vachet, prêtre catholique des Missions étrangères de Paris installé en Asie du Sud-Est depuis 1669, est reçue en par Louis XIV dans la galerie des Glaces.

Le Roi-Soleil, convaincu par le père Vachet que le roi du Siam peut être converti au catholicisme, décide, en , d’envoyer le chevalier de Chaumont comme ambassadeur extraordinaire. Il quitte Brest le en compagnie de Bénigne Vachet et de François-Timoléon de Choisy. La petite expédition embarque sur deux navires : le vaisseau L’Oiseau et la frégate La Maligne.

L’ambassade française atteint le Siam le de la même année, où elle est accueillie avec les plus grandes honneurs. Les émissaires sont logés avec faste et sont invités aux chasses royales en attendant que le roi Narai leur accorde leur première audience à Ayutthaya le . Là, les Français échouent à convertir le roi à la foi chrétienne mais obtiennent des privilèges pour les missions apostoliques, en particulier jésuites, entérinés par un accord signé le à Lopburi avec le conseiller royal Constantin Phaulkon. Ils obtiennent également le droit d’établir des garnisons à Bangkok et à Mergui.

3 mars 1799 : fin du siège de Corfou par les Russes et les Ottomans.

Le siège de Corfou, alors chef-lieu du département de Corcyre, se déroule du au , date à laquelle la garnison française capitule devant les assaillants russo-turcs.

***

Le traité de Campo-Formio, qui répartissait entre la France et l’Autriche les anciennes possessions vénitiennes, attribua les îles Ioniennes à la France qui créa les trois départements français de Grèce. Le général Gentili en prend possession le , avant d’être remplacé par le général Chabot. Celui-ci doit composer avec le puissant pacha de Janina, Ali, dont les territoires jouxtent les établissements français, et qui caressent des idées expansionnistes.

L’expédition d’Égypte provoque le basculement de l’empire ottoman dans la Deuxième Coalition et, après la bataille navale d’Aboukir, une flotte russo-turque cingle vers les îles Ioniennes. Ali Pacha s’empare par surprise de l’adjoint de Chabot, l’adjudant-général Roze, puis marche sur Butrint que le général doit venir dégager.

Après le bombardement de Cythère, un conseil de guerre décide le de l’évacuation de Butrint et d’Ithaque. On apprend quelques jours plus tard la défaite de Nicopolis et le massacre de la garnison de Préveza. Tandis que les derniers points d’appuis français tombent au pouvoir de la flotte coalisée, les Français désarment le 1er novembre la population de Corfou et incendient le le faubourg du Manducchio en état d’insurrection.

Le général Chabot commande la garnison française, constituée du 3e bataillon de la 6e demi-brigade d’infanterie de ligne, des 1er et 3e bataillons de la 79e demi-brigade d’infanterie de ligne, d’artilleurs, de supplétifs locaux. La garnison est renforcée par les équipages des différents navires en rade à Corfou, dont le Généreux de 74 canons, le Leander de 50 canons (ex-vaisseau anglais capturé par le Généreux le au large de la Crète) et la corvette Brune.

La garnison occupe les deux forts de la ville ainsi que trois ouvrages intermédiaires. Les Français tiennent aussi l’île de Vido, renommée « île de la Paix », à proximité immédiate de Corfou.

Le , la flotte coalisée est en vue de Corfou. L’amiral Outchakov, croyant la garnison à court de vivres, envoie un parlementaire négocier la reddition de la place. Celui-ci est somptueusement reçu et renvoyé porter à son amiral une fin de non-recevoir.

Ancrée dans le détroit de Corfou, la flotte russo-turque débarque le corps expéditionnaire pendant que la ville de Corfou entre en insurrection et hisse le drapeau russe. À partir du , une batterie pilonne la forteresse depuis le mont Olivetto. Le , la garnison organise la première de ses huit sorties, et est repoussée après avoir fait quelques prisonniers, tandis que le 27, les Turcs attaquent le fort Saint-Sauveur et sont repoussés avec de lourdes pertes.

Le 1er décembre, une nouvelle batterie tire sur la citadelle, depuis Saint-Pantaléon, au sud de Corfou. Une sortie de la 79e demi-brigade la réduit au silence. Après avoir mis la main sur des troupeaux de moutons, les Français poursuivent leur mouvement vers la batterie d’Olivetto, mais échouent in extremis à prendre la position.

Le 1er, la flotte russe bombarde Corfou tandis qu’une colonne de 3 000 hommes débarque sur l’île de Vido et en déloge la garnison française. Simultanément, les forts Abraham et Saint-Sauveur sont attaqués, ce dernier étant pris après de très rudes combats. Le , les batteries russes de l’Olivetto, de Saint-Pantaléon, de l’île de Vido et du fort Saint-Sauveur pilonne la garnison, réduite à 800 combattants environ. Le général Chabot réunit alors un conseil de guerre qui décide de la capitulation de la place.

Le général Chabot, son adjoint le général Verrières, le chef du génie le général Piveron de Morlat et leurs aides de camp sont conduits à Ancône. Les troupes françaises sont rapatriées avec interdiction de servir contre la coalition.

Le , les Russes et les Ottomans se mettent d’accord pour créer la République des Sept-Îles unies, sous la domination nominale de la Sublime Porte mais occupée par l’armée russe. Corfou sert de base à la marine russe en Méditerranée jusqu’en 1807, et particulièrement pendant la campagne de Souvorov en Italie en 1799.

3 mars 1867 : naissance du colonel Sylvain Eugène Raynal.

Sylvain Eugène Raynal, né le à Bordeaux (Gironde) et mort le à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), est un officier français. Son rôle, jugé héroïque, dans la défense du fort de Vaux lors de la bataille de Verdun, lui a valu les honneurs des états-majors français et allemand.

***

En 1885, Sylvain Raynal s’engage au 123e régiment d’infanterie puis passe au 107e à Angoulême, prépare l’école militaire de Saint-Maixent-l’École et en sort premier. Il demande et obtient son affectation au 3e régiment de tirailleurs de Constantine. En 1902, il est promu capitaine et muté au dépôt de Falaise du 5e régiment d’infanterie à Paris. En , il est muté comme major au 7e régiment de tirailleurs indigènes. Il y est nommé chef de bataillon quelques mois après et est à ce poste lors du début du conflit.

En 1885, Sylvain Raynal s’engage au 123e régiment d’infanterie puis passe au 107e à Angoulême, prépare l’école militaire de Saint-Maixent-l’École et en sort premier. Il demande et obtient son affectation au 3e régiment de tirailleurs de Constantine. En 1902, il est promu capitaine et muté au dépôt de Falaise du 5e régiment d’infanterie à Paris. En , il est muté comme major au 7e régiment de tirailleurs indigènes. Il y est nommé chef de bataillon quelques mois après et est à ce poste lors du début du conflit.

Au début de la guerre, il est blessé plusieurs fois au combat : en au cours de la bataille de la Marne puis au nord d’Arras, en , lors du bombardement de son poste de commandement. Il est hospitalisé pendant dix mois avant de retourner au combat le 1er. À la suite d’une nouvelle blessure à l’automne 1915 en Champagne, provoquée par un tir de shrapnel, Raynal subit une nouvelle convalescence. Ses différentes blessures lui valent d’être promu officier de la Légion d’honneur le .

Encore convalescent en , il ne marche qu’avec difficulté et la guerre semble terminée pour lui. C’est alors que le ministère de la Guerre annonce que les officiers qui ne peuvent pas servir en première ligne du fait de leurs blessures peuvent être nommés au commandement de forteresses. S’étant porté volontaire, Raynal demande à servir à Verdun où les Allemands viennent de lancer leur offensive.

Fin , à la tête de 600 hommes encerclés dans la clé de voûte défensive du fort de Vaux, isolé des lignes françaises, il résiste seul aux assauts des troupes d’élite allemandes commandées par le Kronprinz, fils de l’empereur Guillaume II d’Allemagne. Assoiffées, dénutries, ses troupes combattent jusqu’à leur ultime limite, entravant l’offensive allemande. Sa résistance, qualifiée d’héroïque par l’état-major français, est considérée comme l’un des points de bascule de la bataille de Verdun, finalement remportée fin 1916 par l’armée française.

Pendant le siège, le , le commandant Raynal est élevé au grade de commandeur de la Légion d’honneur, nomination assortie de la citation à l’ordre du jour : « Raynal (Sylvain Eugène), chef de bataillon au 96e régiment du train, commandant le fort de Vaux. Insuffisamment remis d’une grave blessure et n’ayant pu être remplacé à la tête d’une unité de campagne, a été nommé sur sa demande au commandement du fort de Vaux. Isolé dans cet ouvrage par un violent bombardement a, pendant six jours, repoussé les assauts répétés de l’infanterie ennemie, disputant pied à pied chaque couloir, chaque casemate, et maintenant jusqu’au bout par son exemple , l’inébranlable fermeté de la garnison. »

Le à court de munitions, d’eau, de nourriture et d’hommes, attaqué aux gaz, le commandant Raynal envoie son dernier pigeon voyageur — Vaillant cité à l’Ordre de la Nation — vers l’arrière afin d’obtenir d’ultimes instructions. Sans réponse de l’état-major, il remet la reddition du fort de Vaux le .

Pour saluer l’opiniâtreté et la ténacité des défenseurs du fort de Vaux, les troupes allemandes assaillantes organisent spontanément une haie d’honneur aux assiégés qui déposent les armes. Impressionné par la résistance française et par l’hommage rendu par ses propres troupes à l’adversaire, le Kronprinz fait venir le commandant Raynal à son quartier général où il lui fait part de son admiration pour sa vaillance. Dans un geste peu commun pour la guerre 1914-1918, le Kronprinz remet solennellement à Raynal le coupe-choux d’un sapeur du génie en lui disant : « Je n’ai pu trouver que cette arme… je vous prie de l’accepter… parce que votre sabre n’a pas été retrouvé au fort de Vaux ». Quelques minutes plus tard le Kronprinz remet à Raynal un sabre d’officier français « qu’il a fait chercher et trouvé dans Stenay ».

En captivité, le , à la citadelle de Mayence puis à Strasburg, au sud de Königsberg en (Prusse Orientale), le , il est ensuite interné à Interlaken (Suisse) le . Il est libéré le et nommé lieutenant-colonel le .

En 1920, il est commandant militaire de la ville de Mayence, puis est en Syrie de 1921 à 1926 où il est promu colonel en . Il y commande les troupes de la région des Alaouites et, comme adjoint des généraux Michaud et Gamelin, participe aux opérations contre les Druzes. Bien qu’admis à la retraite en , il est chargé d’une mission en Syrie jusqu’en . Il meurt d’une crise cardiaque, à son domicile, le .

3 mars 1887 : naissance de l’aviateur et as allemand Josef Mai.

Major Josef Mai ( – ) Croix de Fer première et deuxième classe, était un pilote de chasse la Première Guerre mondiale crédité de 30 victoires.

Major Josef Mai ( – ) Croix de Fer première et deuxième classe, était un pilote de chasse la Première Guerre mondiale crédité de 30 victoires.

Josef Mai est né à Otorowo en Pologne (à l’époque Otterwalde en province de Posnanie, Royaume de Prusse). Son service militaire commence le dans le 10e Lancers. Au début de la Première Guerre mondiale, Mai fait partie de l’offensive visant la capitale française, Paris. Il prend ensuite part aux combats autour de Varsovie, en Pologne. En 1915, il fait campagne le long du Dniestr. Il sert également lors des batailles de Verdun et de la Somme.

Mai rejoint le service de l’air en 1915 ; il est formé à l’usine Fokker à Leipzig. Il pilote au Kasta 29, sur avions de reconnaissance en 1916. Il suit ensuite une formation de combat et rejoint le Jagdstaffel 5 en . En tant que Vizefeldwebel, il est l’un des trois sous-officiers pilotes (avec Fritz Rumey et Otto Koennecke). Ils volent ensemble avec tant de réussite qu’ils finissent par réclamer 40 % des victoires de la Jasta, et de faire de la Jasta 5 la troisième unité de notation la plus élevée de la guerre. Le trio était surnommé « Le triumvirat d’or ».

Mai remporte sa première victoire le , à bord d’un Albatros DV, en abattant un Sopwith Camel du 70 Squadron. Sa cinquième victoire est un RAF SE.5a, le . Le , pour sa dixième victoire, il descend le Lt Maurice Newnham du 65 Squadron, as aux 18 victoires.

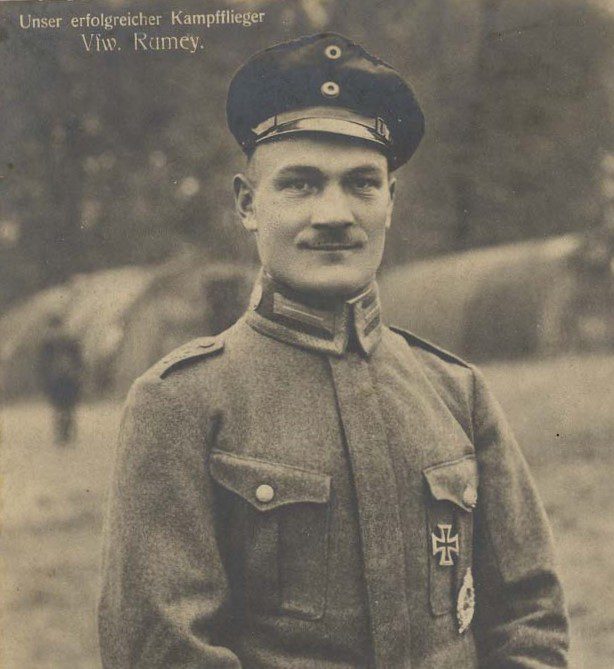

3 mars 1891 : naissance de l’aviateur et as allemand Fritz Rumey.

Fritz Rumey, né le et mort le , est un pilote d’avion de chasse allemand ayant servi au cours de la Première Guerre mondiale, considéré comme un as de l’aviation de cette période.

Au début de la guerre, Fritz Rumey sert avec le 45e régiment d’infanterie, puis avec le 3e régiment de grenadiers sur le front Russe. C’est au printemps 1915 qu’il parvient à obtenir un transfert vers la Force aérienne. Il débute comme observateur avec la FA 19.

En 1917, il effectue le grand saut en intégrant l’aviation de chasse. Il rejoint successivement la Jasta 2, l’escadrille Boelke puis la Jasta 5.

Le , pour son 25e succès, il abat l’as canadien Edward Eaton.

Rumey sera blessé à deux reprises : le et ensuite le juste après avoir décroché sa 45e victoire. On le retrouve pourtant trois jours plus tard à bord de son Fokker VII. Ce sera son dernier vol. Percuté en plein vol par le S.E.5 du Sud-Africain George Lawson, il est contraint de sauter dans le vide au-dessus de Neuville-Saint-Rémy. Son parachute ne s’ouvrira pas. Fritz Rumey décède à l’âge de 27 ans.

3 mars 1912 : premier vol de l’avion militaire biplace britannique Avro 500.

En 1911 le ministère de la Guerre britannique demanda aux industriels un avion biplace capable d’emporter une charge utile de 160 kg, pouvant tenir l’air 4,5 heures dont au moins une heure à 1 370 m. L’appareil devait pouvoir atteindre 88 km/h et monter à environ 1 m/s. L’appareil devait aussi être facilement démontable pour être transporté aisément par la route. Les avionneurs avaient neuf mois pour construire et présenter une machine en état de vol.

Alliott Verdon-Roe dessina à partir du biplan Avro-Duigan un biplan à ailes égales non décalées à structure en bois entoilée. Le contrôle de l’appareil était assuré par gauchissement de l’aile et un empennage cruciforme sans plan fixe vertical, le gouvernail de forme angulaire étant équipé d’une compensation aérodynamique. Le fuselage était de section rectangulaire à flancs plats et les radiateurs plaqués de part et d’autre du fuselage, dans l’entreplan. L’ensemble reposait sur un patin axial supportant une lame en acier faisant office d’amortisseur, coiffée par deux roues. Une béquille arrière complétait l’ensemble. La voie du train d’atterrissage étant très étroite, des balancines placées sous les plans inférieurs assuraient la stabilité au roulage.

Le prototype, désigné initialement Military Biplane One, prit l’air le 3 mars 1912 avec un moteur à refroidissement liquide E.N.V. de 60 ch. Les essais révélèrent des qualités intéressantes, mais la vitesse maximale et le taux de montée laissaient à désirer. Ce prototype devait malheureusement s’écraser le 29 juin 1913 durant un vol d’entraînement, tuant l’élève qui le pilotait.

Alliott Verdon-Roe souhaitait également proposer au War Office un Type E avec un moteur ABC de 60 ch. Celui-ci n’étant pas prêt, le second prototype fut équipé d’un moteur en étoile à 7 cylindres Gnôme de 50 ch. Plus court de 45 cm mais surtout accusant 50 kg de moins sur la bascule, ce nouveau prototype prit l’air le 3 mai 1912. Répondant aux demandes du War Office, le prototype fut acheté par l’armée britannique, qui commanda deux autres machines, équipées en double commande, pour le RFC. Considérant cet appareil comme son premier avion réussi, Alliott Verdon-Roe décida de le rebaptiser Avro 500. Quatre appareils supplémentaires furent livrés au RFC et six à l’Amirauté britannique. Un Avro 500, financé par souscription publique, fut livré au gouvernement portugais, un exemplaire servit de démonstrateur chez Avro avant d’être récupéré par le RNAS au début de la guerre et un dernier exemplaire fut acheté par un particulier, J. Laurence Hall et réquisitionné également par le War Office.

Un appareil au moins fut équipé d’ailerons et d’un gouvernail arrondi similaire à celui de l’Avro 504, un autre reçut un Gnôme de 100 ch.

En novembre 1912 le Royal Flying Corps commanda 4 exemplaires monoplaces de l’Avro 500.

3 mars 1915 : création du National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) aux États-Unis.

Le National Advisory Committee for Aeronautics (NACA – traduisible par « Comité consultatif national pour l’aéronautique » en français) était l’agence fédérale américaine chargée de la recherche dans le domaine de l’aéronautique entre 1915 et 1958. L’agence spatiale américaine de la NASA a été créée en 1958 sur la base du NACA et a repris ses activités de recherche aéronautique, qui ne représentent toutefois qu’une faible fraction de son activité.

***

Durant cette période, ce centre de recherche a publié un grand nombre de rapports et de notes techniques sur des sujets concernant l’aviation. Il a également conduit une bonne part des recherches des États-Unis en aéronautique. À l’origine, le but de ce comité était d’organiser la recherche aéronautique des États-Unis pour l’élever au niveau de l’aviation européenne. Certains de ses premiers rapports sont d’ailleurs des traductions de travaux allemands, tels que le rapport n° 16 de 1918 ou la note technique 66 de 1920. Tous ces documents sont consultables sur le site des archives de la NACA ou celui de la NASA.

Durant cette période, ce centre de recherche a publié un grand nombre de rapports et de notes techniques sur des sujets concernant l’aviation. Il a également conduit une bonne part des recherches des États-Unis en aéronautique. À l’origine, le but de ce comité était d’organiser la recherche aéronautique des États-Unis pour l’élever au niveau de l’aviation européenne. Certains de ses premiers rapports sont d’ailleurs des traductions de travaux allemands, tels que le rapport n° 16 de 1918 ou la note technique 66 de 1920. Tous ces documents sont consultables sur le site des archives de la NACA ou celui de la NASA.

L’essentiel de ses activités concernait la recherche et le développement dans le but d’élaborer des solutions pratiques. En 1917, afin de combler le retard des États-Unis par rapport à l’Europe, le NACA fonde le Langley Memorial Aeronautical Laboratory en Virginie.

En plus des aspects techniques, le NACA a également émis des avis visant à organiser l’industrie aéronautique et l’exploitation civile de l’aviation. Ses recommandations, faites en 1925, ont inspiré l’Air Commerce Act de 1926.

Le 1er, le NACA a été remplacé par la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Parmi les résultats des travaux effectués, l’on notera :

- diminution de la traînée par une forme appropriée des capots moteur, les carénages NACA (années 1920) ;

- diminution de la traînée grâce à la disposition des moteurs sur le bord d’attaque (et non en nacelle) (années 1920) ;

- organisation d’une réflexion sur la définition adimensionnelle des coefficients aérodynamiques, réflexion au cours de laquelle les actuelles définitions ont été proposées par Ludwig Prandtl sur une idée de Richard Knoller (1923) ;

- étude et mesure des performances des familles de profils d’aile connus sous les désignations NACA à 4 ou 5 chiffres (années 1930) ;

- étude et mesure de profils plus élaborés jusqu’aux profils supercritiques (séries NACA 6, 7 et 8) ;

- recherche sur la prévention du givrage sur les ailes, les hélices et dans les carburateurs ;

- expérimentation en vol des configurations de vol extrêmes (sortie de vrille avec différentes positions du centre de gravité) ;

- étude des ailes en flèche (après la Seconde Guerre mondiale et après les Allemands) ;

- juste après la Seconde Guerre mondiale : traduction des documents allemands décrivant les moteurs à réaction ;

- étude du passage du mur du son : participation au programme X1 ;

- établissement de la loi des aires (Richard Whitcomb, 1952), qui dispose que la traînée est minimale lorsque la courbe des aires (l’évolution des sections transversales de l’avion de l’avant à l’arrière) est continue. Il est donc recommandé de diminuer la section du fuselage à la hauteur des ailes : fuselage en « taille de guêpe ».

3 mars 1918 : signature du traité de Brest-Litovsk.

Le traité de Brest-Litovsk est signé le entre les gouvernements des empires centraux menés par l’Empire allemand et la jeune république russe bolchévique, issue de la révolution russe, dans la ville de Brest-Litovsk, et met fin aux combats sur le front de l’Est de la Première Guerre mondiale.

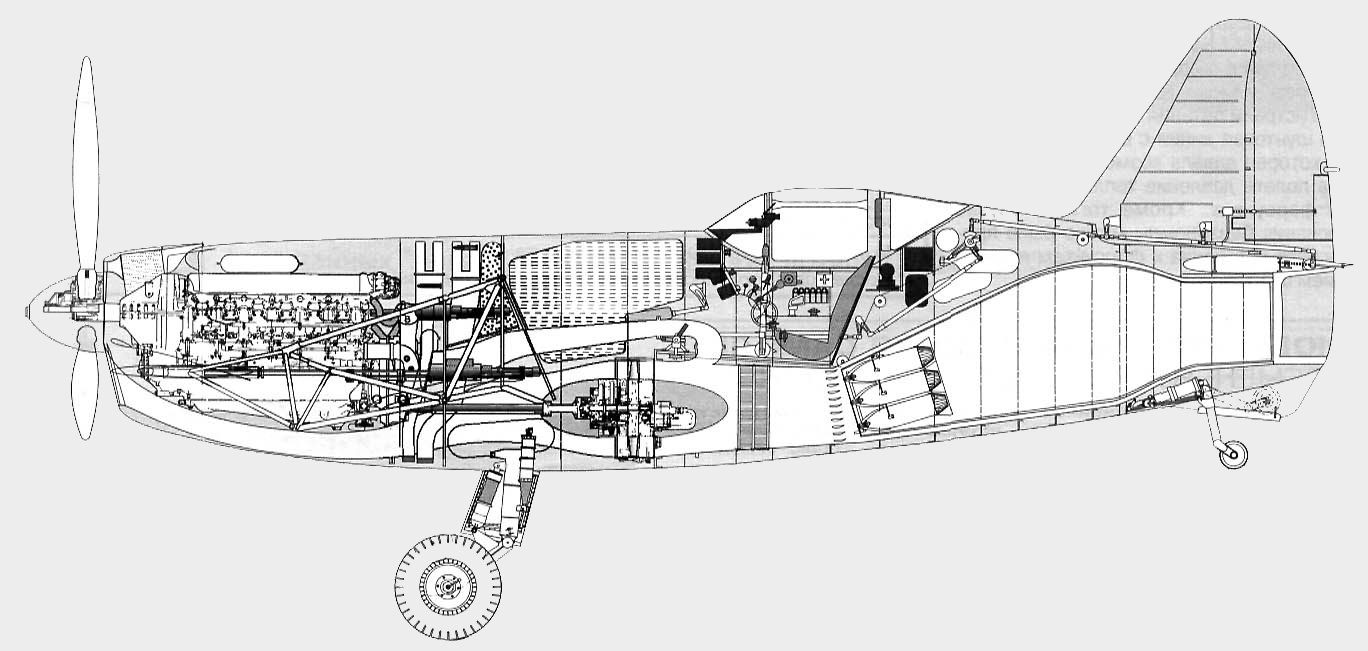

3 mars 1931 : premier vol du bombardier léger britannique Fairey Gordon.

Le Fairey Gordon était un bombardier léger britannique (bombardier de jour 2 places) et un avion utilitaire des années 1930.

Le Gordon était un biplan métallique conventionnel à deux baies recouvert de tissu . Il était propulsé par des variantes de 525 à 605 chevaux (391 à 451 kW) du moteur Armstrong Siddeley Panther IIa. L’armement était une mitrailleuse Vickers fixe de 0,303 pouce (7,7 mm) à tir vers l’avant et un pistolet Lewis de 0,303 pouce (7,7 mm) dans le cockpit arrière , plus 500 livres (230 kg) de bombes. L’avion était quelque peu basique ; Les instruments étaient un anémomètre, un altimètre, un manomètre d’huile, un tachymètre, un indicateur de virage et d’inclinaison et un compas.

Le Gordon a été développé à partir du III-F, principalement en utilisant le nouveau moteur Armstrong Siddeley Panther. Le prototype a volé pour la première fois le 3 mars 1931, et environ 80 III-F antérieurs ont été convertis à un standard similaire, 178 avions neufs ont été fabriqués pour la RAF, une poignée d’III-F étant convertis sur la chaîne de production. 154 Mark Is ont été produits, avant que la production ne passe au Mark II avec un aileron et un gouvernail plus grands ; seuls 24 d’entre eux ont été achevés avant que la production ne passe au Swordfish. La version navale du Gordon, utilisée par la Royal Navy, était connue sous le nom de Seal.

Le type avait pour la plupart été retiré du service de la Royal Air Force et de la Royal Navy Fleet Air Arm avant la Seconde Guerre mondiale, bien que le 6 Squadron RAF, le 45 Squadron RAF et le 47 Squadron RAF exploitaient toujours ce type en Égypte. Six de ces appareils ont été transférés à l’ armée de l’air égyptienne .

49 Gordon ont été envoyés à la Royal New Zealand Air Force en avril 1939, 41 entrant brièvement en service en tant qu’entraîneurs de pilotes. La RNZAF a trouvé l’avion usé et montrant des signes de son service au Moyen-Orient, dont au moins un scorpion. Le dernier d’entre eux – et le dernier Gordon intact au monde – fut retiré du service de la RNZAF en 1943.

Sept Gordon ont été adaptés au remorquage de cibles et stationnés à l’école de pilotage n°4 de la RAF Habbaniya en Irak. Fin avril 1941, ces avions furent reconvertis en toute hâte en bombardiers et, début mai, ils participèrent à la défense de Habbaniya contre les forces irakiennes menaçant puis attaquant l’École.

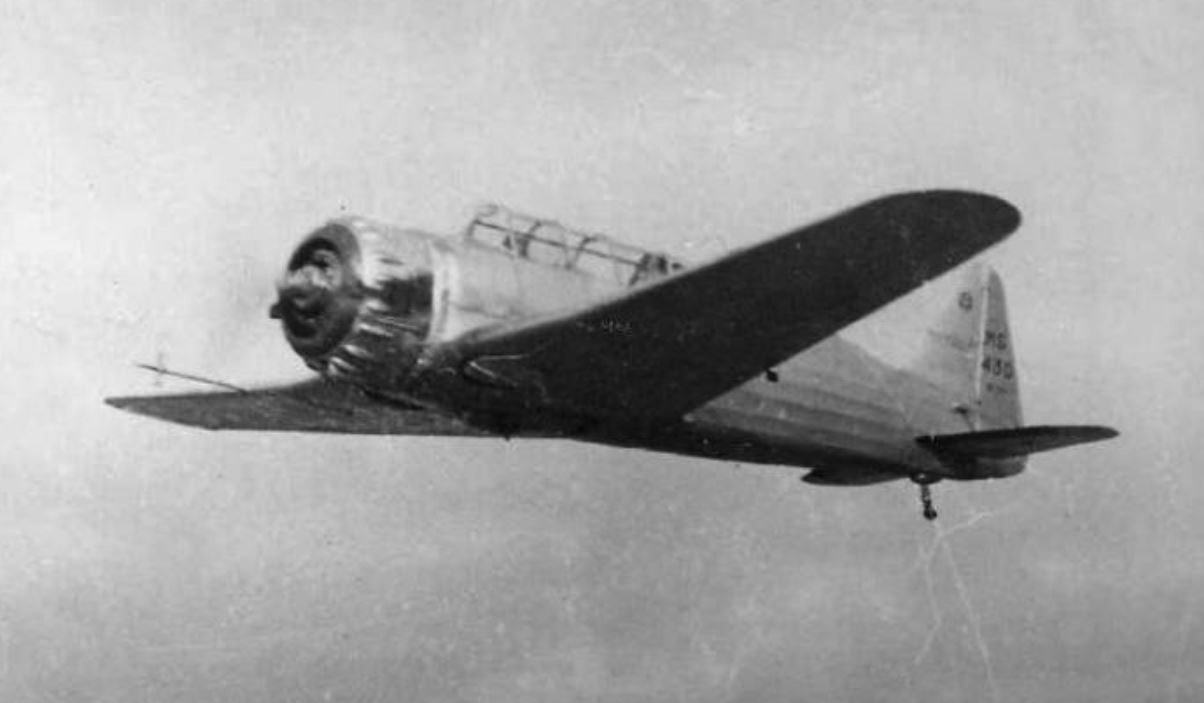

3 mars 1937 : premier vol du Morane-Saulnier MS-430.

Le Morane-Saulnier MS430 était un avion d’entraînement biplace basé sur le chasseur monoplace MS.405. Le MS430 était de conception globale similaire au MS.405, avec des ailes, une queue et un train d’atterrissage principal similaire, rétractable vers l’intérieur. Le fuselage avait été allongé pour laisser de la place à un deuxième membre d’équipage assis en tandem. Le MS.405 utilisait un moteur en ligne, mais le MS.430 recevait un moteur radial Salmson 9Ag de 390 ch.

Le MS.430 effectue son vol inaugural le 3 mars 1937. Il subit ensuite deux ans de tests. Une version monoplace a été évaluée sous le nom de MS.408 , et une nouvelle version propulsée par le moteur radial Gnome-Rhône 7Kfs a été commandée sous le nom de MS.433, avant que les travaux ne passent sur le MS.435. Celui-ci était propulsé par un autre moteur Gnome-Rhône, le 9Kdrs. Cette version effectua son vol inaugural en 1939 et une commande de 60 avions fut passée, mais aucun n’arriva avant la défaite de la France en juin 1940.

3 mars 1942 : attaque de la ville de Broome (Australie) par l’aviation japonaise.

L’attaque sur Broome est l’attaque aérienne japonaise du de la ville de Broome, en Australie. La ville était ciblée pour être un point d’escale d’avions venant ou revenant des Indes orientales néerlandaises et de grandes villes australiennes ainsi qu’une importante base alliée à la suite de l’invasion de Java.

***

Après un vol de reconnaissance aérienne effectué par un hydravion Kawanishi H6K le 2 mars 1942 au-dessus de Broome, 9 chasseurs monoplaces Mitsubishi A6M et un avion de reconnaissance et de commandement biplace Mitsubishi C5M2 du 3e groupe aérien de la 11e flotte aérienne du Service aérien de la Marine impériale japonaise décolle de leur base de Kupang sur l’ile de Timor le 3 mars et attaque l’aéroport et les hydravions posé dans la baie de Roebuck à 9 h 20, heure locale. Le site n’avait pas de chasseurs ni de canons antiaériens.

15 hydravions sont détruits :

- 2 Short S.23 Empire dont un de la Force aérienne royale australienne, le second de la compagnie Qantas ;

- 8 Consolidated PBY Catalina dont 4 de l’aéronautique navale néerlandaise, 2 de No. 205 Squadron de la Royal Air Force et 2 de la United States Navy ;

- 5 Dornier Do 24K de l’aéronautique navale néerlandaise emportant des civils évacués (au moins une quarantaine de tués, une trentaine de corps ont été récupérés)

Sur l’aérodrome, 7 avions sont détruits :

- 2 bombardiers Boeing B-17E Flying Fortress des United States Army Air Forces ;

- 1 bombardier Consolidated B-24A Liberator des USAAF ;

- 2 Lockheed Hudson de la Force aérienne royale australienne ;

- 1 avion de transport Lockheed L-18 Lodestar de l’aviation militaire de l’armée royale des Indes néerlandaises ;

- 1 Douglas DC-3 de la compagnie aérienne KNILM.

Deux avions sont abattus en vol :

- 1 Consolidated B-24A Liberator des USAAF emportant du personnel militaires évacué de Java (19 tués, un survivant) abattu après son décollage de Broome et s’écrasant a une quinzaine de km de la .

- 1 DC-3 de la KNILM s’est fait mitrailler par trois chasseurs et son pilote blessé, Ivan Vassilievitch Smirnov, a dû faire un atterrissage forcé sur une plage en leur échappant. 4 personnes dont une mère et son bébé périrent avant l’arrivée des secours le 7 mars. Une boite contenant des diamants de la Commonwealth Bank pour l’équivalent de 300 000 livres sterling de l’époque soit dix millions de dollars américains au début du XXe siècle a disparu. Moins de 10 % ont été récupéré au fil des années.

Un chasseur japonais a été abattu et son pilote tué sur la plage à la fin du raid par un pilote néerlandais. Le Flight lieutenant Gus « Wild Bill » Winckel a pris une mitrailleuse de calibre 7,92 × 57 mm sur son L-18 Lodestar. Il se tenait derrière un arbre scié et a tiré avec la mitrailleuse de la hanche. Il a subi de graves brûlures à l’avant-bras gauche, qu’il utilisait pour soutenir le canon de la mitrailleuse.

Un autre Zéro se retrouve à court de carburant avant de rentrer à sa base, son pilote a été secouru.

Un B-24 Liberator du Ferry Command est accidenté lors du décollage le soir de l’attaque, puis incendié volontairement le 4 mars.

88 personnes sont officiellement mortes dans l’attaque, mais plusieurs civils néerlandais n’ont jamais été identifiés.

Le 20 mars 1942, une autre attaque tue un civil.

3 mars 1945 : premier vol du Mikoyan-Gourevitch I-250 (MiG-13).

Le Mikoyan-Gourevitch I-250, parfois appelé MiG-13, fait partie d’un programme d’urgence soviétique, en 1944, destiné à développer un chasseur à hautes performances pour faire face au nouvel appareil allemand équipé d’un turboréacteur, le Messerschmitt Me 262.

***

En 1944, le comité d’État pour la défense de l’URSS (GKO) ordonna aux grands avionneurs soviétiques de construire des « avions à réaction ». Ne disposant d’aucun réacteur à cette époque, le bureau d’étude de Mikoyan décida d’équiper un avion d’un groupe propulseur combiné ; il comprenait un moteur à pistons de 1 650 ch et un motoréacteur. La puissance du moteur à pistons était transmise d’une part à l’hélice et d’autre part à un compresseur alimentant une chambre de combustion. On avait un gain de puissance conséquent, puisqu’on ajoutait à la puissance du moteur celle du compresseur et de sa chambre de combustion ; à 7 000 m, la puissance globale était de 2 800 ch.

Le premier prototype sortit des usines le soit seulement 11 mois après le début du programme.

Seize I-250 furent livrés à l’aviation navale de le flotte de la Baltique à partir de . En , tous les I-250 furent retirés du service opérationnel, sans jamais avoir été engagés dans des combats.

3 mars 1945 : fin de la bataille de Manille, le « Stalingrad asiatique ».

La bataille de Manille s’est déroulée durant la seconde campagne des Philippines de la Seconde Guerre mondiale, du 3 février au . Les combats dans la capitale des Philippines furent particulièrement sanglants et laissèrent la ville dévastée. La prise de Manille fut l’une des étapes principales de la reconquête des Philippines, occupées par l’empire du Japon depuis trois ans.

***

La bataille de Luçon commença le 9 janvier, par un premier débarquement américain dans le golfe de Lingayen. Les troupes américaines et philippines, aidées par les différents mouvements de résistance locaux, progressèrent dans les semaines suivantes sur deux fronts, et prenant la capitale en tenaille. Le général Tomoyuki Yamashita, commandant les troupes japonaises aux Philippines, déplaça l’essentiel de ses forces à Baguio. Yamashita considérait la capitale comme difficilement défendable, et ordonna à ses subordonnés d’évacuer la ville dès l’arrivée des troupes américaines, en faisant sauter tous les ponts. Le contre-amiral Iwabuchi Sanji, souhaitant au contraire défendre Manille jusqu’au bout, ordonna à ses troupes d’établir des lignes de défenses renforcées par des tranchées et des barbelés, tout en détruisant la plupart des ponts et des chemins praticables.

***

Le 3 février, la 1re division de cavalerie américaine prit sur le fleuve Tuliahan un pont conduisant à la capitale. Les troupes américaines et les résistants philippins se dirigèrent vers l’université de Santo Tomas, utilisée comme camp de prisonniers depuis l’invasion japonaise. Les détenus furent libérés après de brefs combats, qui marquèrent les premières pertes alliées. La prison de Bilibid, utilisée pour détenir des soldats capturés à Bataan et Corregidor, fut également prise. Plus de 5 000 prisonniers furent libérés au total.

Après la percée américaine des 3 et 4 février, les combats se poursuivirent à Manille, dégénérant en batailles de rue. Le 5 février, le général Oscar Griswold divisa la ville en deux secteurs, donnant à la 37e division d’infanterie la responsabilité du secteur ouest, et à la 1re division de cavalerie, celle du secteur est. Le 8 février, les Japonais étaient en grande partie repoussés hors du secteur ouest, mais au prix de la destruction d’un grand nombre de bâtiments. Dans le centre industriel de Provisor Island, la résistance des Japonais fut particulièrement acharnée et se prolongea jusqu’au 11 février.

Douglas MacArthur, souhaitant épargner le plus possible les populations civiles, avait limité les actions de forces aériennes et d’artillerie. Les destructions massives ne purent cependant être évitées : les Américains durent recourir à l’emploi d’obus et de chars de combat. Les échanges de tirs entrainèrent la destruction de nombreux bâtiments, ensevelissant les civils qui s’y étaient réfugiés.

Cernées par les Américains, certaines troupes japonaises s’acharnèrent sur les civils philippins, commettant viols et massacres : l’ensemble des atrocités commises par les Japonais est désigné sous le nom de massacre de Manille.

La dernière poche de résistance japonaise fut écrasée le 3 mars. Avant même l’arrêt total des combats, Douglas MacArthur convoqua une assemblée provisoire composée de notables philippins, et proclama le rétablissement officiel du Commonwealth des Philippines.

Le quartier d’Intramuros, où plus de 4 000 civils étaient retenus en otages par les Japonais, fut complètement dévasté, entraînant la mort de plus d’un quart des otages. Environ 1 000 victimes furent causées par les exactions japonaises, d’autres étant victimes des tirs d’obus américains.

3 mars 1953 : premier vol de l’hélicoptère de guerre anti-sous-marine Bell HSL.

Le prototype Bell Model 61 a volé pour la première fois le 3 mars 1953 ; il avait été conçu pour répondre à un besoin de la marine américaine concernant un hélicoptère de guerre anti-sous-marine. En juin 1950, le modèle 61 fut annoncé vainqueur du concours et trois aéronefs d’évaluation XHSL-1 furent commandés. Le modèle 61 avait une structure de fuselage de section rectangulaire et un train d’atterrissage à quatre pattes et six roues. Il était propulsé par un moteur radial Pratt & Whitney R-2800 monté à l’arrière du fuselage. L’équipage comprenait deux pilotes et deux opérateurs de sonar.

En raison de l’urgence du besoin, une production à faible cadence a été commandée presque immédiatement après que Bell a reçu un contrat pour trois XHSL-1. La Marine a finalement commandé au moins 160 aéronefs de série, dont 18 destinés à la Royal Navy britannique. Des numéros de bureau ont été attribués pour un total de 234. En raison de problèmes de développement qui ont entraîné un mauvais respect du calendrier du contrat, seuls 50 ont été construits. Bien que tous aient été livrés, après les tests de service et l’acceptation, seule une poignée a été utilisée pour le développement du déminage aéroporté. Le reste a été livré directement au stock et a ensuite été radié.

Les HSL n’ont pas été utilisées de manière opérationnelle. Environ sept furent affectés à l’unité navale américaine de défense contre les mines aériennes à Panama City, en Floride, pour le développement du déminage aéroporté, le premier arrivant en septembre 1956 et le dernier étant radié au début des années 1960.

3 mars 1968 : fin de la bataille de Hué (Viêt Nam).

La bataille de Hué est une bataille de la guerre du Viêt Nam qui a eu lieu dans la ville de Hué, du au . Une des plus longues et des plus sanglantes de la guerre, cette bataille fait partie de l’offensive du Têt, lancée par le Front national de libération du Sud Viêt Nam (ou Viet Cong) et l’Armée populaire vietnamienne, qui réussissent au prix d’énormes pertes à prendre et tenir 28 jours cette ville impériale d’une grande importance symbolique pour les Vietnamiens. La bataille est finalement une victoire militaire pour la République du Viêt Nam et les forces des États-Unis qui chassent les troupes communistes de Hué, mais la ville est détruite et un massacre de civils par les communistes est découvert. Comme le reste de l’offensive du Têt, cette bataille entraîne de grandes conséquences politiques dans la suite de la guerre.

***

À 03 h 40, dans le matin brumeux du , des positions alliées sont attaquées à Hué. Les défenseurs de l’armée sud-vietnamienne (ARVN) parviennent à maintenir leurs positions, dirigés par le général Ngo Quang Truong, mais la majorité de la citadelle tombe dans les mains communistes. La bataille sera sanglante et durera 28 jours.

Les alliés estiment que les forces nord-vietnamiennes ont eu entre 2 500 et 5 000 tués et que 89 de leurs soldats ont été faits prisonniers dans la ville et ses alentours. 216 US Marines et soldats américains ont été tués pendant les combats et 1 609 ont été blessés. 421 soldats de l’ARVN ont été tués, 2 123 blessés, et 31 ont été portés disparus. Plus de 5 800 civils ont perdu la vie, 116 000 ont perdu leur toit sur une population de 140 000 habitants.

La prise de Hué, capitale impériale du Việt Nam, a eu une conséquence psychologique immense dans l’imaginaire des Vietnamiens. Au mois de février 1968, le président Lyndon Johnson demanda au général William Westmoreland sa prévision pour la prochaine attaque des Vietnamiens. Capturer Hué, aurait répondu le général sans hésitation, explicitant que l’ancienne capitale était le symbole de l’unité et que sa prise constituerait un argument majeur pour des négociations. Westmoreland délégua le commandement du secteur de Hué et de la zone démilitarisée (demilitarized zone, DMZ) au général Creigthon Abrams qui mit en place à Phu Bai le quartier général de la structure américaine de commandement, la Military Assistance Command, Vietnam (MACV).

Le , dans le cadre de l’offensive du Têt, les Nord-Vietnamiens attaquèrent la ville de Hué et massacrèrent entre 2 500 et 3 500 habitants, majoritairement des civils considérés comme faisant partie des élites, dont des familles de responsables gouvernementaux sud-vietnamiens, en se fondant sur des listes dressées par des agents de renseignements locaux communistes.

***

Ci-dessous : photo de la photographe et reporter de guerre Catherine Leroy (1944-2006)

Ci-dessous : photo de la photographe et reporter de guerre Catherine Leroy (1944-2006)

Durant l’offensive du Têt, en 1968, après être passée, habillée en civile, derrière les lignes ennemies pendant la bataille de Hué, Catherine Leroy est capturée (avec François Mazure) par l’armée vietcong, qui lui laisse prendre des photos durant sa détention. Elle réussit à s’évader et emmener avec elle ces documents rares consacrés à l’autre belligérant. Les photos paraîtront le 16 février de la même année en couverture du magazine Life. Admirée pour son courage, elle vit la guerre dans sa chair, attrapant la malaria et étant blessée par des éclats d’obus. En 1969, elle revient changée par le conflit.

(Cliquer ici pour accéder à sa galerie photos de la bataille de Hué).

3 mars 1985 : premier vol de l’avion d’entraînement polonais PZL I-22 Iryda.

Le PZL I-22 Iryda est un avion d’entraînement polonais construit par Państwowe Zakłady Lotnicze.

En 1976 Instytut Lotnictwa (Institut d’Aviation en polonais) commence les travaux sur le projet d’avion d’entraînement pour remplacer les TS-11 Iskra. Le projet initial a été terminé en 1978 et approuvé en 1980. Deux ans plus tard à Mielec commence la construction de prototypes. L’avion équipé de moteurs PZL-5 décolle pour la première fois le . Le est essayée la version M93K équipée de moteurs PZL K-15, et le s’envole la version M93V propulsée par des réacteurs Rolls-Royce Viper 545. En mai 1994 L’Iryda reçoit l’avionique Sagem. En 1997 voit le jour la version M96 équipée de volet Fowler, son empennage est modifié et l’avioniqueest réalisée par Sextant Avionique. L’avion ainsi modifié prend l’air pour la première fois le .

Le 58e régiment d’entraînement aérien utilisait les Iryda entre 1992 et 1996.

3 mars 2014 : la 10e brigade aéronavale ukrainienne évacue ses aéronefs de Crimée malgré le blocus russe.