4 août 1060 : Philippe 1er devient Roi des Francs à la mort de son père Henri 1er. Il règnera 48 ans !

Philippe (né le 23 mai 1052) est sans doute le premier prince en Europe occidentale à recevoir ce prénom, d’origine grecque, ce qu’il doit probablement à « l’ascendance byzantine » de sa mère Anne de Kiev. Son accession au trône fera de « Philippe » le premier prénom non germanique porté par un roi de France. Ce choix de prénom évoque un « rêve impérial » qui se poursuit à la génération suivante : Philippe donne à son héritier le nom de Louis, référence à Clovis et à Louis le Pieux.

Henri 1er, père de Philippe et roi des Francs, sentant ses forces s’affaiblir, décide de faire sacrer son fils de son vivant selon la coutume de l’époque, et donc d’en faire un roi associé comme l’avaient fait Hugues Capet et Robert II envers leur héritier présomptif. Les grands seigneurs du royaume, l’assemblée des grands ainsi que le prélat envoyé par le pape Nicolas II, Hugues de Besançon, approuvent ce « passage de témoin » et Philippe est couronné à Reims le du vivant de son père.

Philippe 1er ne règne seul qu’à partir de 1066, car son oncle, le comte de Flandre Baudouin V, assisté de l’archevêque de Reims Gervais de Belleme ainsi que, dans un premier temps, d’Anne de Kiev, exercent la régence de la mort d’Henri 1er, en 1060, jusqu’à 1067. Il sera couronné plusieurs fois dans son règne, par exemple le , par l’évêque Élinand, en la cathédrale Notre-Dame de Laon, comme le voulait la coutume de son temps.

Philippe 1er ne règne seul qu’à partir de 1066, car son oncle, le comte de Flandre Baudouin V, assisté de l’archevêque de Reims Gervais de Belleme ainsi que, dans un premier temps, d’Anne de Kiev, exercent la régence de la mort d’Henri 1er, en 1060, jusqu’à 1067. Il sera couronné plusieurs fois dans son règne, par exemple le , par l’évêque Élinand, en la cathédrale Notre-Dame de Laon, comme le voulait la coutume de son temps.

Sous son règne se dessinent les grandes lignes de la politique des souverains capétiens du XIIe siècle : assurer une base réelle à la puissance royale en consolidant le domaine, et abaisser ou contenir les trop puissants vassaux, chose que son père avait échoué à appliquer, provoquant une forte diminution du prestige et du pouvoir royal.

Pour agrandir le domaine royal, il s’empare d’une partie du Vermandois, du Gâtinais (1069), du Vexin français (1077). En 1101, il rachète pour une forte somme (60 000 sols d’or) la vicomté de Bourges et la seigneurie de Dun-le-Roi à Eudes Arpin, un chevalier qui part à la croisade. Il développe l’administration royale et, pour assurer des revenus à la couronne, dispose des biens de l’Église et vend les charges ecclésiastiques, ce qui lui attire les foudres des réformateurs grégoriens.

En 1071, il soutient Richilde de Hainaut, veuve du comte Baudouin VI de Flandre, et ses fils Arnoul III et Baudouin II contre leur beau-frère et oncle, Robert le Frison. Philippe est défait à la bataille de Cassel en février mais parvient à prendre Saint-Omer en mars. Arnoul III étant mort au cours de la bataille, il conclut la paix avec Robert qu’il reconnaît comme comte de Flandre et, pour consolider cette alliance, il épouse sa belle-fille, Berthe de Hollande, fille de Florent 1er, comte de Hollande, et de Gertrude de Saxe.

Mais pendant la plus grande partie de son règne, Philippe 1er lutte pour réduire la puissance de son vassal le plus redoutable, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie devenu roi d’Angleterre en 1066. Philippe trouve l’appui de Foulques IV le Réchin, comte d’Anjou, et de Robert le Frison, qui se sentent aussi menacés par ce trop puissant voisin.

En 1076, Philippe inflige une grave défaite à Guillaume près de Dol-de-Bretagne. L’année suivante, fort de sa victoire, Philippe 1er s’empare du Vexin français, possession de Simon de Vexin (fils de Raoul de Crépy, beau-père de Philippe 1er), qui se fait moine, avec les châtellenies de Mantes et de Pontoise. Guillaume le Conquérant renonce à la Bretagne et fait la paix avec Philippe 1er. Ce dernier reste toutefois inquiet de la menace anglo-normande. Selon une politique qui sera reprise par ses successeurs, il s’efforce de développer les dissensions à l’intérieur de la famille du Conquérant.

En 1078, il prend parti pour Robert Courteheuse ou Courtecuisse, le fils aîné de Guillaume, qui s’est révolté contre son père. Après avoir confié la garde du château de Gerberoy, à côté de Beauvais, à Robert, il semble que Philippe 1er se soit retourné contre ce dernier. On le retrouve en 1079, en train d’assiéger le château en compagnie de Guillaume, qui est blessé au cours du siège. Peu après, Robert Courteheuse obtient le gouvernement de la Normandie. Le roi capétien reçoit en récompense la ville de Gisors située sur la rive droite de l’Epte.

En février 1079, alors que le roi hiverne à Étampes, éclate une rébellion de ses vassaux directs, menée par Hugues Blavons, seigneur du Puiset[9]. Au printemps, l’armée royale est écrasée près du Puiset. Le prestige et l’autorité royale en sont durablement affaiblis.

Dans les années qui suivent la mort de Guillaume le Conquérant (1087), Philippe aide Robert Courteheuse qui essaie de récupérer le trône d’Angleterre dont son frère, Guillaume II le Roux, a hérité. Ce dernier tente, en représailles, de lui prendre le Vexin dans les années 1097–1099, mais échoue au cours de trois campagnes successives.

Au printemps 1092, Philippe s’entiche de Bertrade de Montfort, l’épouse de Foulques IV le Réchin. Il répudie alors Berthe de Hollande et se remarie avec Bertrade de Montfort le . En 1093, il signe une charte prononçant la soumission de l’abbaye Saint-Magloire à celle de l’abbaye de Marmoutier. Le , le concile d’Autun où sont réunis trente-deux évêques prononce l’excommunication du roi, le divorce étant prohibé et à plus forte raison le remariage du vivant de la première épouse, jugé comme un adultère. Le couple royal vit ainsi pendant 10 ans sous le coup de l’anathème de l’Église. Philippe et Bertrade se soumettent lors du concile de Paris en 1104 mais malgré leur serment ils poursuivent leur vie commune. Son excommunication s’accompagne, selon Guibert, d’une perte du don du toucher des écrouelles.

Venu en France pour répandre la réforme grégorienne et excommunier le roi à nouveau, le pape Urbain II prêche la première croisade au concile de Clermont le . Le roi excommunié ne peut participer à la croisade dont Hugues de Vermandois, son frère, est l’un des principaux acteurs, avec Raimond IV de Toulouse et Godefroy de Bouillon.

Philippe confie les opérations militaires dans le Vexin à son fils Louis VI, associé à la couronne en 1098.

Après une controverse au sujet du dépositaire de l’évêché de Beauvais, entre 1100 et 1104, Philippe se réconcilie avec la papauté et il est absous en 1104. En 1107, le pape Pascal II rencontre Philippe et le futur Louis VI à Saint-Denis : l’alliance entre le royaume de France et la papauté contre le Saint-Empire est alors scellée pour un siècle.

Le , Philippe 1er meurt au château royal de Melun, à 56 ans, après un règne de 48 ans. Ne voulant pas, en raison de ses fautes, être enterré à côté de ses ancêtres en la basilique Saint-Denis, il a demandé à être inhumé dans l’abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire. Son fils Louis VI, âgé de vingt-sept ans, lui succède. Sa deuxième épouse, Bertrade de Montfort, alors âgée de trente-huit ans, prend le voile à l’abbaye de Fontevraud.

4 août 1265 : bataille d’Evesham (Angleterre).

La bataille d’Evesham se déroule le près d’Evesham, dans le Worcestershire. et affrontement de la seconde guerre des Barons oppose les partisans du roi Henri III, conduites par son fils, le prince Édouard, aux barons révoltés dirigés par Simon de Montfort. Elle se solde par la victoire des royalistes, qui bénéficient de l’avantage du nombre et d’un terrain favorable. Les rebelles sont massacrés, leur chef tué et son cadavre mutilé par les vainqueurs. Après cette défaite, la révolte des barons perd en gravité, mais des affrontements sporadiques prennent encore place jusqu’en 1267.

Après sa victoire sur les armées royales à la bataille de Lewes, le , le comte de Leicester Simon de Montfort occupe un rôle prépondérant dans le gouvernement du royaume d’Angleterre. Le roi Henri III est son prisonnier, de même que son fils le prince Édouard et son frère le comte Richard de Cornouailles. Cependant, sa position n’est pas assurée et il perd plusieurs alliés cruciaux au cours de l’année 1265. Le comte de Derby Robert de Ferrières est emprisonné à la Tour de Londres en février et le comte de Gloucester Gilbert de Clare rallie le camp royaliste au mois de mai. Le prince Édouard parvient à s’évader grâce à son aide.

Devant faire face à une révolte des barons des Marches galloises, Simon de Montfort sollicite le soutien militaire du prince de Galles Llywelyn ap Gruffydd. Ce dernier exige pour prix de son assistance la reconnaissance de son titre princier, ainsi que tous les territoires acquis durant cette campagne. De Montfort accepte les conditions du prince gallois, ce qui le rend très impopulaire auprès des Anglais. De son côté, le prince Édouard prend la tête des troupes royales et parvient à s’emparer de la ville de Gloucester le .

L’objectif de Simon de Montfort est alors de faire la jonction avec les troupes de son fils Simon le Jeune avant d’affronter les forces royales, mais Simon le Jeune progresse trop lentement depuis Londres. Il finit par atteindre le château de Kenilworth, bastion des barons révoltés. Ses hommes, dont une grande partie campent au pied des murs, subissent de lourdes pertes lorsqu’ils sont attaqués par le prince Édouard le 1er.

Après ce succès, Édouard se dirige vers le sud. Il utilise les étendards pris aux troupes de Simon le Jeune à Kenilworth pour faire croire à son père à l’arrivée de renforts. Ce faisant, il piège Simon de Montfort à Evesham, dans un méandre de l’Avon. Les armées royales contrôlant le seul pont permettant de franchir le fleuve, leurs adversaires ne peuvent battre en retraite et doivent accepter de livrer bataille.

Ayant appris de leur défaite à Lewes, les royalistes prennent position en hauteur. Ils se déploient le long de la crête de Green Hill, juste au nord de la ville d’Evesham. L’aile gauche est commandée par le prince Édouard et l’aile droite, par le comte de Gloucester. Le matin du , vers 08 h 00, Simon de Montfort sort d’Evesham alors qu’un orage commence à éclater. Ses hommes portent la croix blanche, symbole de la faveur divine qui leur a déjà servi d’emblème à Lewes. Leurs adversaires ont pris exemple sur eux et arborent quant à eux une croix rouge.

Le prince Édouard dispose d’environ 10 000 hommes, alors que Simon de Montfort n’en commande que la moitié. En nette infériorité numérique, ce dernier décide de concentrer ses forces sur le centre des lignes ennemies dans l’espoir de parvenir à le traverser. Cette tactique fonctionne dans un premier temps, mais les rebelles perdent rapidement l’avantage, d’autant que les fantassins gallois fournis par Llywelyn désertent vers le début de l’affrontement. Les deux ailes de l’armée royale se referment sur l’ennemi et l’encerclent, donnant lieu à un véritable massacre.

Les partisans du roi ont encore à l’esprit leur cuisante défaite à Lewes, qui les a remplis d’amertume et de rancœur. C’est pourquoi, contrairement à ce qui se fait généralement à l’époque, les barons rebelles qui tentent de se rendre sont tués plutôt que faits prisonniers pour être ensuite rançonnés. L’une des premières victimes est Henri de Montfort, l’un des fils de Simon. Ce dernier, tombé à bas de son cheval, est lui aussi tué l’épée à la main. Les royalistes mutilent son cadavre en lui tranchant la tête, les testicules, les mains et les pieds. Le roi Henri, habillé aux couleurs des rebelles, manque d’être lui aussi tué, mais il est sauvé par Roger de Leybourne.

La défaite et la disparition de Simon de Montfort redonnent l’avantage au roi et à ses fidèles. Réuni à Winchester en , le Parlement déshérite tous les participants à la rébellion. Simon le Jeune tente en vain de poursuivre la révolte dans le Lincolnshire et les derniers barons rebelles se réfugient au château de Kenilworth, une forteresse quasiment inexpugnable. Le siège de Kenilworth se prolonge pendant plusieurs mois, jusqu’à ce que la faim contraigne les défenseurs du château à se rendre le . Un accord est conclu, le dictum de Kenilworth, par lequel les rebelles se voient offrir la possibilité de racheter leurs manoirs confisqués.

La bataille d’Evesham est le dernier affrontement majeur de la seconde guerre des Barons. Elle met un terme à la résistance baronniale contre Henri III et permet à l’Angleterre d’entrer dans une période de paix et de prospérité qui dure jusqu’au début des années 1290.

4 août 1578 : bataille des Trois Rois (Maroc) ; une des plus sanglantes batailles du XVIe siècle.

La bataille des Trois Rois, bataille de l’oued al-Makhazin ou bataille de l’Alcazar Kébir () a été une bataille décisive ayant mis fin au projet d’invasion du Maroc du roi portugais Sébastien 1er. Elle eut lieu sur les rives de l’Oued al-Makhazin, affluent du Loukos iriguant Ksar El Kébir dans la province de Larache. La bataille a opposé d’un côté l’armée du sultan marocain nouvellement porté au pouvoir, Abu Marwan Abd al-Malik, composée majoritairement de cavaliers, fantassins marocains, et d’arquebusiers andalous répondant à l’appel de la guerre sainte et renforcée par une participation ottomane, rangée sous la bannière saadienne (composée de cavaliers zouaouas et d’artilleurs turcs), et de l’autre côté l’armée portugaise du roi Sébastien 1er assisté de son allié le sultan marocain déchu, Muhammad al-Mutawakkil, principalement composée de volontaires castillans ainsi que de mercenaires italiens, flamands et allemands qui lui avaient été accordés par le roi Philippe II d’Espagne. Les trois principaux protagonistes périrent au cours de cette bataille.

Le bassin méditerranéen est, en cette seconde moitié du XVIe siècle, disputé par deux autres grands empires : l’Espagne d’une part, alliée selon les circonstances au Portugal, et l’Empire ottoman à la fin de son apogée après le règne de Soliman le Magnifique d’autre part.

En plus de telles actions à l’encontre des intérêts ibériques, l’expansion ottomane en Afrique du Nord inquiétait particulièrement les puissances méditerranéennes, l’emprise de la Sublime Porte s’étendant à présent aux frontières du Maroc. La tentative des Marocains de s’emparer de Tlemcen provoque une réplique des Ottomans les repoussant au-delà de la Moulouya en 1551, y fixant temporairement la frontière ; le Maroc recherche dès lors l’alliance espagnole pour contrer les tentatives ottomanes.

En 1555, le préside de Bougie est repris aux Espagnols par la régence d’Alger, et le siège est mis devant celui d’Oran l’année suivante. L’expédition espagnole de Mostaganem de 1558 fait suite à l’annexion ottomane de la régence d’Alger, mais c’est un véritable désastre qui vit l’ensemble de la force d’expédition annihilé. En 1563, Oran est à nouveau assiégé en même temps que Mers el-Kébir. La bataille de Lépante (1571) vient arrêter l’expansion navale ottomane, mais la conquête de Chypre concrétise la mainmise des Ottomans sur l’Orient méditerranéen. Tunis prise par la flotte espagnole en 1573 est reprise l’année suivante par la flotte ottomane.

Depuis le XVe siècle, le royaume du Portugal s’est étendu au-delà du continent européen, visant notamment le contrôle du détroit de Gibraltar, puis la domination de la côte atlantique. Toutefois, limités par leur faible démographie et leurs ressources financières, une partie des souverains portugais préfèrent le développement de leurs colonies américaines et asiatiques, ce qui ne permet pas aux ambitions portugaises au Maroc de se concrétiser davantage.

Du côté marocain, le déclin de la dynastie wattasside permet à ces ambitions de se réaliser. Toutefois, à partir de 1515, des mouvements tribaux se rassemblent autour de chefs religieux, motivés par le rejet de l’étranger. Le chérif Abou Abdallah al-Qaim, fondateur de la dynastie des Saadiens, et ses fils Ahmed al-Araj et Mohammed ech-Cheikh, permettent en 1550 un retrait des forces portugaises de la majeure partie des conquêtes, Ceuta, Tanger et Mazagan exceptées.

Après 1554, date à laquelle le dernier souverain wattasside est tué à la bataille de Tadla, Mohammed ech-Cheickh (qui a évincé son frère aîné) réunifie le Maroc autour de sa bannière, et transfère la capitale à Marrakech. Ech-Cheikh cherche alors à se prémunir des prétentions des communautés religieuses qui l’ont amené sur le trône, tout en s’assurant que les Ottomans (que les Wattassides avaient appelé à l’aide) ne deviennent pas une menace trop tangible. Ayant réussi son premier objectif, il assure le second en s’alliant à l’Espagne, bien que catholique. Mais le souverain saadien est assassiné en 1557 sur instigation de la régence d’Alger. Son fils Abdallah el-Ghalib lui succède, maintenant l’alliance espagnole tout en essayant de reconquérir – vainement – Mazagan en 1562. Il décède en 1574, après avoir désigné son fils Muhammad al-Mutawakkil comme héritier.

Or, selon la règle dynastique des Saadiens, le pouvoir devait normalement revenir au frère le plus âgé du sultan décédé, à savoir Abu Marwan Abd al-Malik. Ce dernier, avec ses frères, trouve refuge auprès des Ottomans auxquels il demande une aide afin de reconquérir le pouvoir. Abd al-Malik participera par la suite aux côtés des Ottomans au siège de Tunis de 1574 contre les Espagnols.

Abd al-Malik, qui finit par chasser son neveu du pouvoir avec l’aide des Turcs lors de la bataille d’al-Rukn en 1576, a conscience que cette aide est également une menace hégémonique étant donné que ces derniers contrôlent déjà Tunis et Alger. Il pense qu’il doit se défaire de l’influence turque, ces derniers lorgnant sur le Maroc afin d’obtenir une base atlantique permettant d’assurer un harcèlement maritime optimal. Le sultan leur accorde, après un compromis des plus âpres à négocier, le port de Salé qui devint alors une base corsaire notoire. Il fait ensuite connaître à Philippe II ses intentions pacifiques, afin d’obtenir une certaine neutralité du côté de l’Espagne.

Si Abd al-Malik reconnait l’autorité de la Sublime Porte pendant les premiers mois de son règne (frappant monnaie et faisant prononcer le prêche du vendredi au nom de Murad III tout en versant un tribut quasi-semestriel en contrepartie d’un statut spécial – du moins c’est ce que laisserait entendre la correspondance du Padichah), les relations du sultan marocain avec les Ottomans restent très ambiguës et évoluent vers une forme de rupture, Abd al-Malik concevant cette alliance comme temporaire car potentiellement fatale à sa dynastie. En 1578, ayant rassuré les Espagnols, Abd al-Malik ne craint plus non plus les forces ottomanes, celles-ci étant désormais plus occupées par la guerre contre la Perse que par le théatre méditerranéen.

En 1557, le roi Jean III meurt, laissant son trône à son seul héritier direct, son petit-fils Sébastien, qui a alors trois ans. Une régence s’installe de 1557 à 1568 pour assurer le pouvoir d’une dynastie dont la succession ne tient qu’à la potentielle descendance du nouveau souverain. À partir de 1568, Sébastien gouverne directement.

Le roi Sébastien 1er du Portugal, en plus d’appuyer le prétendant Muhammad al-Mutawakkil, voit une expédition au Maroc comme un moyen de freiner l’avancée « turque » ; une occupation du pays par les ottomans risquerait d’asphyxier économiquement le royaume du Portugal. Cette expédition serait aussi une occasion de reprendre les ports marocains. Abu Marwan Abd al-Malik se prépare à l’arrivée des Portugais en proclamant le jihad dans tout le pays et en recrutant au moyen des réseaux confrériques jazulites et zarruqides. Une dernière tentative de dissuasion des Portugais par le roi d’Espagne échoue, et ce dernier se retire de l’affaire sous la pression des Ottomans.

Sébastien Ier de Portugal, dans une croisade contre l’infidèle mais également pour étendre l’Algarve d’Outre-Mer, décida de mener lui-même une expédition, contre l’avis de tous ses proches et conseillers. Lors de l’entrevue diplomatique de Guadaloupe (22 décembre 1576 – 1er janvier 1577), avec son oncle Philippe II, Sébastien plaide pour l’expédition contre le « péril turc » ; le roi d’Espagne apporte son soutien sous conditions que l’expédition doit se dérouler courant 1577, et ne pas aller plus loin que Larache. Mais le roi d’Espagne finit par faire faux-bond au roi du Portugal, sans doute en partie à cause de la reprise des hostilités en Flandres, et en partie également à cause du manque de préparatifs du côté portugais. Côté espagnol, cette expédition venait compliquer un peu plus les pourparlers entre l’Espagne et le Maroc au sujet d’une alliance visant à contrecarrer l’influence ottomane en Afrique du Nord.

Malgré les avertissements de son entourage qui tentait de le dissuader de mener l’expédition, l’année 1578 vit le roi Sébastien 1er, âgé de 24 ans, regrouper dans le port de Lagos, la plus grande baie portugaise, capable de rassembler toute la flotte portugaise en eaux profondes, une armée chrétienne forte de plus de seize mille hommes (15 500 fantassins, plus de 1 500 cavaliers et quelques centaines de surnuméraires) capable selon lui de conquérir le Maroc, de remettre son allié sur le trône, permettant enfin de contrôler le détroit de Gibraltar, chose déjà amorcée par l’occupation portugaise de Ceuta, et ainsi arrêter l’expansion militaire continentale vers l’Atlantique de l’Empire ottoman. L’armée portugaise se composait principalement de mercenaires « allemands » (en fait flamands, envoyés par Guillaume de Nassau, ou d’autres provenances), italiens (devant être envoyés par le grand-duc de Toscane, et finalement subtilisés au pape) et castillans (enrôlés directement par Sébastien). La moitié environ des troupes n’est pas portugaise. Nous pourrions également évoquer les opérations de recrutement en Andalousie, qui permirent de lever près de deux mille hommes. Ces différentes parties s’articulaient autour d’un corps de deux mille arquebusiers portugais et de quelque deux mille cavaliers portugais. Les non-combattants, regroupant religieux, domestiques et prostituées, forment un train très important.

Abd al-Malik recrute des mercenaires et des troupes en dehors de son territoire : c’est le cas notamment de soldats zouaouas (le nom de Zouaoua est donné aux tribus kabyles, vassales du roi de Koukou). Larache est renforcé par une troupe de 2 000 Andalous et 2 000 Zouaouas en plus de sa garnison ordinaire.

Après plusieurs mois d’escarmouches se soldant par une nouvelle retraite dans les montagnes du Rif, al-Mutawakkil parvint enfin à Tanger, les deux souverains s’étant alliés. Les Portugais avaient conquis depuis 1415 toutes les places fortes côtières atlantiques et leur arrière-pays : Ceuta, Tanger, Mazagan, Assilah, Alcácer-Quibir, etc. Partie de Lisbonne le (ou le 24, jour de la Saint-Jean), l’expédition portugaise s’arrête à Tanger le , où le roi et le sultan déchu se rencontrent.

Trois jours après Tanger, les troupes s’embarquent pour Arzila (qui s’ouvre grâce à leur allié Muhammad), où, arrivées le 14 juillet, elles attendent encore douze jours les fournitures de l’expédition. Abd al-Malik, après un court affrontement avec les Portugais, envoie par lettre des remarques à Sébastien, notamment sur le fait que le roi de Portugal soutient celui qui a assiégé Mazagan, et y a massacré des chrétiens ; malgré les promesses de Muhammad, ce dernier n’a aucun territoire sous son autorité alors qu’Abd al-Malik peut proposer, en échange de la paix, de donner certains territoires et villes mineurs au protégé du Portugal. Sébastien voit cette missive comme une preuve de la terreur que ses troupes susciteraient chez l’ennemi, et convoque aussitôt un conseil de guerre pour décider de la conduite à tenir.

Trois options sont examinées lors de ce conseil : transporter par bateau la troupe et débarquer à Larache pour prendre la ville, conduire la troupe le long de la côte sans perdre de vue la flotte, passer par l’intérieur des terres afin d’abréger le trajet et de rencontrer l’ennemi directement. La dernière proposition est celle que retient le roi, malgré les recommandations du comte de Vimioso, qui recommande la prise rapide de Larache, afin d’y avoir un havre qui rendrait plus simple toute autre opération. Mais Sébastien souhaite partir au plus court, directement sur l’armée ennemie, prendre au besoin Alcácer-Quibir et ensuite se rabattre sur Larache. La flotte a pour ordre de rejoindre directement Larache par la mer. Ne prenant de vivres que pour quelques jours, l’armée terrestre quitte Arzila le , et, après un détour pour se ravitailler en eau, progresse désormais difficilement dans le territoire africain, en butte à la chaleur et aux harcèlements des troupes autochtones. Il est rapidement décidé de rentrer sur Arzila, mais la flotte a déjà quitté ce point, et ne peut donc les secourir : Sébastien ordonne le de reprendre la marche en avant, suivant l’Oued al-Makhazin, affluent du Loukkos, qui n’est pas encore à sec.

Encombrée par un lourd convoi de charrettes et de personnes non-combattantes (évaluées à 13 000, soit équivalente à la force combattante), l’armée portugaise se dirige d’Assilah ou Arzila (ville récemment à nouveau dévolue au Portugal par le sultan détrôné en payement de son aide pour récupérer le trône), vers la ville intérieure marocaine de Larache. Pendant ce temps, Abu Marwan Abd al-Malik, malade, demeurait à Marrakech avec son armée forte de 30 000 hommes, envoyant pas moins de trois propositions de paix très favorables (la dernière accordant Larache aux Portugais), mais Sébastien les rejeta. Pressés par la difficulté de traverser le Loukkos, les Portugais préfèrent franchir le Makhazin afin de s’affranchir des contraintes de la marée. Après ce franchissement, fait le , l’armée se trouve dans une position très favorable, couverte par le Makhazin et les différents bras du Loukkos. Deux choix s’offrent à eux : traverser à son tour le Loukkos, en direction d’Alcácer-Quibir, où se trouve l’armée d’Abd al-Malik, ou se diriger sur le gué en direction de Larache. Malgré les exhortations de Muhammad, qui se retrouve bientôt menacé directement par les favoris royaux, la troupe se dirige vers les forces ennemies, qui font de même : la confrontation se fait aux heures les plus chaudes de la journée, celles qui sont les moins favorables aux Européens.

Le , l’armée portugaise campe sur les bords du Makhazin, avec la rivière dans le dos et sa droite bloquée par le Loukos. L’armée de Sébastien, outre les 15 000 fantassins qui avaient débarqué à Tanger, compte désormais plus de 2 000 cavaliers grâce aux fidèles de Muhammad, ainsi que trente-six canons. Toutefois, cette armée est composée essentiellement de troupes fortement armées, alors qu’il aurait fallu pour combattre dans ces conditions des troupes bien plus légères. En face, l’armée d’Abd al-Malik est forte de plus de 14 000 fantassins et plus de 40 000 cavaliers, et accompagnée également de troupes irrégulières d’une quarantaine de canons. Mais si les espions maures sont parfaitement au courant de la composition des troupes portugaises, l’inverse n’est pas vrai, car le roi de Portugal et son état-major ignorent totalement la présence de l’artillerie dans le camp adverse. L’infanterie chrétienne est disposée en carré, formation empruntée aux Espagnols (le tercio) avec de chaque côté une ligne de charrettes pour protéger ses flancs. L’avant-garde était composée des trois régiments étrangers, qui protégeaient les flancs du bataillon d’aventuriers portugais (régiment d’élite de piquiers/arquebusiers). L’artillerie fut placée en avant des fantassins en ligne continue de 36 pièces et la cavalerie aux deux ailes. Cette dernière se divisait en deux corps. Le premier, sous le commandement personnel du Roi, se situait à gauche, avec environ mille cavaliers, ses « chevaliers », tandis qu’il plaçait sur l’aile droite deux détachements de cinq cents cavaliers chacun dirigés par Duarte de Menezes et le duc d’Aveiro, qu’appuyait le corps du sultan renversé, soit cinq cents fantassins et six cents cavaliers. Le nombre excessif de charrettes fit que même après en avoir garni les flancs, il en restait une bonne partie. Sébastien les plaça au centre de sa formation, afin de les protéger d’une part, et d’autre part pour éviter une débandade chaotique du personnel pouvant entraîner son armée au premier coup de feu. Le tout formait un carré compact.

Abu Marwan Abd al-Malik, dans le but d’encercler la formation compacte portugaise, dispose son armée en large croissant. À la corne droite, soit en face de Sébastien, se tenaient l’émir Ahmed (ou Ahmad, frère et héritier d’al-Malik, plus tard connu sous le nom d’Ahmed al-Mansour) et ses mille arquebusiers à cheval, épaulés par dix mille cavaliers-lanciers. À la corne gauche, soit en face de la cavalerie du duc et de Menezes, et en face du détachement du sultan déchu, il plaça Mohammed Zarco et ses deux mille cavaliers lanciers.

Ces deux ailes s’articulaient autour du centre. Ce dernier, composé d’arquebusiers et de la garde personnelle du sultan du capitaine Moussa (dite plus terrifiante que les janissaires), comptait environ quinze mille fantassins. En arrière-garde, Abu Marwan plaça le reste de sa cavalerie régulière, soit vingt mille lanciers, qu’il disposa en dix contingents de deux mille cavaliers et en ligne continue derrière la ligne d’infanterie. Notons également que le Sultan disposait ce jour-là de près de quinze mille cavaliers irréguliers en provenance des tribus marocaines, venus répondre en masse à son appel au djihad contre l’Infidèle. Il les disposa au niveau des collines bordant le flanc droit de la formation, passant ainsi inaperçues. Enfin, le sultan disposa son artillerie, vingt-six pièces fondues à Marrakech et servies par des artilleurs experts, en demi-cercle s’emboîtant avec son centre. Il regagna sa tente, fébrile, après un discours exhortant ses hommes à repousser l’infidèle.

Une première offensive marocaine, repoussée, est suivie de près par une contre-offensive victorieuse des Portugais.

Sébastien fait défense à ses troupes d’attaquer sans son ordre, et monte à l’assaut avec l’avant-garde, laissant le reste de son armée sans chef pour la commander, ce qui le prive de la majeure partie de ses hommes. Après le succès de l’assaut, qui conduit les Portugais à crier à la victoire trop tôt, Abd al-Malik succombe à sa maladie, et la rumeur de son décès se répand. Mais l’avant-garde portugaise est très avancée dans le centre du dispositif marocain, et un cri de retraite se fait entendre, afin de refaire la jonction avec le gros des troupes royales, se changeant rapidement en débandade devant la charge des troupes maures. L’artillerie portugaise est rapidement réduite au silence, et prise par l’ennemi. La bataille se change en mêlée, et Sébastien, qui a refusé la proposition de sauver sa personne en retournant à Arzila ou Tanger finit par être tué, peut-être après avoir tenté de hisser le drapeau blanc, signe mal compris par ses ennemis qui le prennent pour cible. Environ 7 000 autres combattants portugais suivent son exemple, le reste étant fait prisonnier, et moins d’une centaine de Portugais peuvent rentrer à Lisbonne. Abd al-Malik meurt durant la bataille, tout comme Muhammad qui se noie dans l’oued Makhazin en s’enfuyant. Le corps de ce dernier, retrouvé dans l’oued, est écorché (ce qui lui vaut le surnom d’Al-Mâslukh) et empaillé, pour être promené dans plusieurs villes du royaume.

Faisant partie des « batailles les plus sanglantes et les plus meurtrières de l’histoire du XVIe siècle », les conséquences de cette défaite pour le Portugal sont considérables. Le pays perd, en même temps que son roi, une partie de sa noblesse et de son armée. L’expédition portugaise est également considérée comme la dernière croisade des chrétiens en Méditerranée. Malgré la censure que les autorités portugaises imposent dès les premiers récits arrivant à Lisbonne, à partir du 12 août, les rumeurs finissent par courir dans tout le pays avant la fin du mois. L’issue de la bataille sonne déjà le glas de l’expansion outremer de l’empire colonial portugais, qui n’ajoute plus aucune contrée à ses colonies existantes alors, se contentant d’étendre ou de restreindre ces dernières. La présence portugaise au Maroc se maintiendra néanmoins jusqu’en 1769 et leur départ de Mazagan.

La mort du roi Sébastien, célibataire et sans descendance, vient fragiliser la dynastie d’Aviz. Il n’a comme successeur que son grand-oncle également sans descendant, le cardinal Henri, que le pape ne libère pas de ses vœux (lui interdisant donc de se marier). Au décès du roi Henri en 1580, le Portugal est envahi par l’armée de Philippe II qui affronte victorieusement les forces de son rival portugais et prétendant au trône, Antoine (Prieur de Crato), lors de la crise de succession portugaise. Le pays passa sous le règne de la dynastie des Habsbourg d’Espagne pour soixante ans (1580-1640) lors de l’Union Ibérique avant de retrouver sa souveraineté totale à l’avènement du roi portugais Jean IV.

Du côté marocain, la victoire permet d’affirmer ses possibilités de résister à la pression ottomane, tandis que le butin enrichit considérablement les troupes musulmanes. Ahmad al-Mansour n’oublie d’ailleurs pas d’envoyer des cadeaux considérables à la Sublime Porte, pour l’aide qu’elle lui a apportée. Elle règle aussi la lutte de succession, Ahmad, en taisant la mort de son frère, prend à la tête de l’armée le statut d’héritier légitime, excluant ainsi ses deux neveux, son ennemi al-Muttawakkil et le fils d’al-Malik, présent aux côtés de son père durant la bataille.

4 août 1870 : bataille de Wissembourg.

La bataille de Wissembourg également appelée bataille du Geisberg ou encore bataille de Wissembourg-Geisberg est la première bataille de la guerre franco-prussienne de 1870 qui eut lieu le , sur la frontière nord de l’Alsace au même endroit que les première et deuxième batailles de 1793. Les combats de l’avant-veille autour de Sarrebruck n’avaient engagé que de faibles contingents. C’est un combat de rencontre où le commandement français, par manque d’information, se laisse accrocher par un ennemi supérieur en nombre.

Au début du conflit, le général Ducrot, commandant la 6e division militaire (Strasbourg), fait évacuer les places de Wissembourg et de Lauterbourg qui se trouvent sur la frontière et les lignes de la Lauter. Il ne veut pas disséminer les forces tout le long de la frontière ; mais, à la suite des protestations du sous-préfet Hepp de Wissembourg, le ministère, par dépêche, fait savoir qu’il n’approuve pas cette mesure.

Il ordonne le 22 juillet, d’envoyer la 2e division d’infanterie (général Abel Douay) à Haguenau. Aussitôt l’intendance fait savoir qu’elle n’est pas en mesure d’assurer l’approvisionnement des 1re et 2e divisions d’infanterie si la petite cité frontalière n’est pas réoccupée, car elle y dispose d’une partie de ses approvisionnements.

Afin de protéger la voie de chemin de fer Strasbourg-Haguenau-Bitche-Metz, le maréchal de Mac Mahon qui commande le 1er corps de l’armée du Rhin remonte l’ensemble de son dispositif autour de Haguenau et donne, le 2 août, l’ordre :

- à la 1re division (général Ducrot) de quitter le 4 août ses positions pour aller s’établir à Lembach afin d’assurer la liaison avec le 5e corps du général de Failly,

- à la 2e division (général Douay) d’occuper Wissembourg, Weiler et les positions environnantes ainsi que le col du Pigeonnier par lequel elle se reliera à la 1re division, et

- à la 1re brigade de cavalerie de couvrir la 2e division sur sa droite jusqu’à Schleithal (en France).

Le général Ducrot, connaissant le terrain de Wissembourg, est chargé de coordonner l’action de ces différentes unités et même d’indiquer les emplacements à assigner aux divers corps de la division Douay.

Dès qu’il reçoit cet ordre, le général Ducrot le modifie par des instructions qu’il adresse au général Douay :

- Il indique que « suite aux reconnaissances effectuées par le colonel commandant le 96e régiment d’infanterie, il ne pense pas que l’ennemi soit en force dans les environs pour entreprendre quelque chose de sérieux dans l’immédiat ».

- Il demande au général Douay de rester sur les hauteurs sud dominant la vallée de la Lauter : le plateau du Geisberg à l’est et celui du Vogelsberg à l’ouest et de ne faire occuper la cité de Wissembourg que par un bataillon.

- En outre, le général Douay doit relever le 96e régiment d’infanterie qui tient le col du Pigeonnier et le village de Climbach ; c’est la limite gauche du dispositif de la 2e division d’infanterie. Quant à la limite droite, elle n’est pas précisée parce qu’il n’y a pas de troupes amies sur son flanc droit ; c’est pour cela que la 1re brigade de cavalerie a été mise à la disposition du détachement. Le général Ducrot précise quant à son emploi : « Il est bien entendu que cette brigade de cavalerie est placée sous vos ordres immédiats et que vous l’utiliserez pour vous éclairer soit en avant de Wissembourg, soit à droite dans la direction de Lauterbourg ».

- Il indique enfin le véritable but de la présence de la 2e division à Wissembourg : « Aussitôt que Wissembourg aura été occupé, je vous prie […] d’organiser des brigades de boulangers, avec les ressources qui peuvent se trouver dans vos régiments. Je crois que la dimension des fours permet de fabriquer 30 000 rations en 24 heures, mais à la condition que le service soit bien organisé. […] car c’est de Wissembourg que nous devons tirer la majeure partie de nos subsistances. »

Le général Ducrot accompagne cette lettre d’un plan sur lequel les points importants et les lignes de retraite sont indiquées. Le général Robert, le chef d’état-major de la 2e division d’infanterie, affirme que la division a bien été mise sous les ordres du général Ducrot en ce qui concerne les positions à occuper et les opérations de guerre ; cela lui semblait d’autant plus normal :

- que les deux grandes unités étaient isolées (à une journée de marche des renforts possibles),

- que le général Ducrot était plus ancien que le général Douay, et

- que le général Ducrot connaissait parfaitement la région.

La 2e division d’infanterie est renforcée par la brigade légère de cavalerie de la division de cavalerie du corps d’armée. Au total, le général Douay ne peut compter que sur ses 8 000 hommes, alors qu’une division d’infanterie en comprend normalement 15 000. Ceci est dû à la mauvaise organisation de la mobilisation ; toutes les unités n’ont pas atteint leur effectif de guerre.

La division arrive le 3 août au soir à Wissembourg au plus fort d’un violent orage ; rien n’est prévu pour l’hébergement de la troupe. Des sentinelles sont placées sur le Geisberg qui domine Wissembourg au sud de la Lauter. Le 2e bataillon du 74e R.I. est envoyé occuper Wissembourg. Les autorités locales préviennent le général Douay de la présence d’importants éléments ennemis dans les environs. Le général Douay ne dispose d’aucune information (emplacement, type d’unité, direction de marche…) sur les troupes ennemies. Dès son arrivée, le 78e R.I. repart dans la nuit pour Climbach relever le 96e R.I. de la 1re division, comme prévu par les directives du général Ducrot.

Wissembourg est le point de jonction des routes de Landau, Bitche et Strasbourg. Depuis 1867, cette ville n’est plus classée comme place de guerre, mais ses remparts forment encore une enceinte complètement fermée, à l’abri de l’escalade, entourée de fossés d’une largeur de 20-30 pieds, dans lesquels on peut mettre six pieds d’eau. Sur le front nord, le mur d’enceinte commande de 30 pieds le fond du fossé. Les portes de Haguenau et de Landau sont voûtées ; la porte de Bitche est une simple coupure dans le corps de place.

En avant de ces deux dernières issues, se trouvent de petites lunettes avec des murs crénelés. Des deux côtés de la ville s’étendent les épaulements connus dans les guerres passées sous le nom de « Lignes de Wissembourg ». La Lauter, qui traverse la ville et qui est difficilement franchissable dans son voisinage immédiat, constitue ainsi un obstacle très-propre à la défense et dont la valeur est encore notablement augmentée par les hauteurs dominantes de la rive droite. En effet, tandis que sur la rive gauche les derniers contreforts des Vosges ne dépassent pas Wissembourg, sur la rive droite, au contraire, ils s’allongent à plus de deux kilomètres à l’est de la ville, où ils se terminent par les hauteurs d’un difficile accès sur lesquelles est construit le château de Geissberg.

L’ensemble de ce site forme donc une position qui domine au loin le pays vers le nord et qui est susceptible d’être vigoureusement défendue avec peu de monde. Les montagnes à gauche, le Bien-Wald à droite, empêchent qu’elle ne soit aisément tournée.

Le 3 août, à 4 heures de l’après-midi, le commandant en chef de la IIIe armée prenait les dispositions suivantes :

« Quartier général de Landau, le 3 août.

Mon intention est de porter, demain matin, l’armée jusque sur la Lauter, et de franchir cette rivière avec les troupes avancées. À cet effet, on traversera le Bien-Wald par quatre routes.

L’ennemi devra être refoulé partout où on le trouvera. Les diverses colonnes marcheront dans l’ordre ci-après :

- La division bavaroise Bothmer (de), formant l’avant-garde, se dirigera sur Wissembourg et cherchera à s’en emparer. Un détachement suffisant flanquera sa droite par Böllenborn et Bobenthal ; la division quittera ses bivouacs à 6 heures du matin.

- Le reste du corps Hartmann, y compris la division Walther, rompra à 4 heures et viendra sur Ober-Otterbach, en contournant Landau par Impflingen et Bergzabern. Les trains de ce corps se porteront, dans le courant de la matinée, jusqu’à Appenhofen.

- La 4e division de cavalerie sera réunie au sud de Mörlheim pour 6 heures du matin, et marchera, par Insheim, Rohrbach, Billigheim, Barbelroth et Capellen, jusqu’à l’Otterbach, à 4 000 pas à l’est d’Ober-Otterbach.

- Le Ve corps partira, à 4 heures du matin, de ses bivouacs de Billigheim et viendra, par Barbelroth et Nieder-Otterbach, sur Gross-Steinfeld et Kapsweyer. Il aura son avant-garde particulière, qui passera la Lauter à Saint-Remy et à Wooghäusern et établira ses postes sur les hauteurs de la rive opposée. Les trains demeureront à Billigheim.

- Le XIe corps quittera Rohrbach à 4 heures du matin et se dirigera, à travers le Bien-Wald, par Steinweiler, Winden et Schaidt, sur les « Bienwalds-Hütte ». Il aura son avant-garde particulière, qui poussera au-delà de la Lauter et placera ses avant-postes sur les hauteurs de l’autre rive. Les trains resteront à Rohrbach.

- Le corps Werder marchera sur Lauterbourg, par la grande route ; il cherchera à se rendre maître de cette localité, et établira des avant-postes sur la rive droite. Les trains demeureront à Hagenbach.

- Le corps Von der Tann quittera ses bivouacs à 4 heures du matin, et, suivant la grande route, viendra par Rülzheim sur Langenkandel, où il bivouaquera à l’ouest de la ville. Les trains resteront à Rheinzabern.

Le quartier général du corps d’armée se transportera à Langenkandel.

- Je me tiendrai, dans la matinée, sur les hauteurs entre Kapsweyer et Schweigen, et j’établirai probablement mon quartier général à Nieder-Otterbach.

signé : Frédéric-Guillaume, Prince Royal.

Comme, d’après les nouvelles parvenues le 3, une rencontre sérieuse pouvait se produire dès le 4, le commandant en chef ajoutait verbalement à ces ordres que, le cas échéant, toutes les colonnes auraient à se soutenir mutuellement. »

Depuis quelques jours déjà, le maréchal Le Bœuf avait avisé le maréchal Mac Mahon de la réunion de forces ennemies considérables dans le Palatinat et l’avait invité à rassembler les troupes sous ses ordres sur les routes qui mènent de la basse Alsace vers Bitche. Dans la matinée du 4 août, les forces directement disponibles se trouvaient aux points suivants :

- La division Abel Douay, avec la brigade de cavalerie Septeuil, à Wissembourg.

- La division Ducrot, établie depuis plusieurs jours autour de Reichshoffen, en marche sur Lembach.

- La division Raoult à Reichshoffen.

- Le quartier général du corps d’armée et la division Lartigue à Haguenau.

- La brigade de cavalerie Nansouty occupait Seltz, sur le Rhin, tandis que la division de cavalerie Bonnemains et la brigade de cuirassiers Michel étaient en arrière, à Brumath.

La division Conseil-Dumesnil, du 7e corps, n’avait pas encore quitté Colmar. La situation de la division Douay était donc assurément fort hasardée. De plus, elle n’avait sur place que 8 bataillons, 18 pièces et 8 escadrons, car son bataillon de chasseurs et un bataillon du 50e de ligne étaient attachés à la brigade de cavalerie Nansouty, à Seltz, pendant que le 78e régiment avait été dirigé sur Climbach, au matin du 4 août, pour y relever le 96e de la division Ducrot. On pouvait donc tout au plus compter, dans le courant de la matinée, sur le concours de ces deux derniers régiments, le reste du 1er corps se trouvant à une marche et au-delà sur les derrières. Les rapports français relatifs à cet engagement ne permettent pas de préciser si toute la brigade Septeuil avait déjà rallié la division Douay au début du combat, ou si son gros n’arriva que pendant le cours de l’affaire.

Le 4 août, à la pointe du jour, le général Douay envoie une reconnaissance au-delà de la Lauter ; les escadrons de cavalerie reviennent vers six heures sans avoir décelé une présence ennemie. Le général Douay ignore toujours où se trouve l’ennemi bien que les autorités locales (sous-préfet et maire) lui indiquent que 30 000 Prussiens ont quitté Landau. Il reçoit du maréchal Mac Mahon un télégramme lui demandant :

- s’il dispose de renseignements pouvant faire croire à un rassemblement nombreux,

- de se tenir sur ses gardes, et

- de rallier le général Ducrot par le col du Pigeonnier au cas où il serait attaqué par des forces très supérieures.

Pendant ce temps, le corps d’armée du général Werder composé de la division badoise et de la division wurtembergeoise passe la Lauter à Lauterbourg et pénètre en territoire français sans rencontrer de résistance.

Vers 8 heures du matin, le 3e escadron du 2e régiment de chevau-légers, qui marchait en tête de la division, se heurtait aux premiers postes français, qui se repliaient aussitôt sur Wissembourg.

L’impression de sécurité est totale dans le camp français : les hommes font la soupe et nettoient les armes quand retentissent les premiers coups de canon d’une batterie bavaroise vers huit heures quinze. La IVe division bavaroise qui a quitté son cantonnement de Bergzabern à six heures du matin attaque Wissembourg soutenue par deux batteries d’artillerie installées sur les hauteurs de Schweigen au nord de la Lauter. La petite ville alsacienne est bombardée et de nombreuses maisons sont en flamme.

Le général Douay ordonne aussitôt au général Pellé d’occuper la ville et la gare, située au sud-est, avec le 1er régiment de tirailleurs algériens et une batterie.

Couvertes par l’infanterie, les pièces s’établissent à 200 pas environ, en avant de la gare ; sur l’ordre spécial du commandant de la division, un bataillon se place à la porte de Haguenau, tandis que le reste du régiment se prépare à défendre les bâtiments de la gare et le terrain situé en avant.

Le 2e bataillon du 74e R.I. organise la défense de la ville et tient les Bavarois à distance.

Le 1er R.T.A. (dit régiment des turcos) assure la défense de la gare d’Altenstadt et interdit le franchissement de la Lauter vers l’est.

La brigade Montmarie était invitée à occuper le château de Geissberg et à prendre position sur cette hauteur avec les deux autres batteries.

Pendant ce temps, le 50e RI s’installe sur le Geisberg, une éminence qui domine la vallée de la Lauter au sud et le château est mis en état de défense. Le général Douay fait prévenir Mac Mahon, en envoyant un escadron du 11e chasseurs à Soultz, que les Allemands canonnent Wissembourg.

Les combats continuent sur la Lauter et toutes les attaques bavaroises sont repoussées. La brigade de cavalerie, qui est une brigade de cavalerie légère, n’est pas utilisée pour reconnaître et couvrir les approches de Wissembourg face à l’est. Elle est mise à l’abri dans le vallon qui se trouve au sud du Geisberg et du Vogelsberg.

Au début de la canonnade, la tête du Ve corps prussien était à Steinfeld ; son commandant, le général von Kirchbach, fait presser le mouvement et à Schweighofen il partage sa troupe en deux éléments :

- le premier poursuit la route directe vers Wissembourg ;

- le second se dirige sur le pont de Saint-Rémy pour arriver par l’est à la gare d’Altenstadt.

Le village très-voisin d’Altenstadt n’était point occupé, bien que l’ennemi venant à passer la Lauter sur ce point ou en aval, dût menacer toutes les communications de la position française avec le sud, et bien que l’on pût s’attendre aussi à ce que l’armée allemande, qui probablement s’avancerait sur un large front, mit à profit cette circonstance. L’abandon dans lequel le général Douay avait laissé ce village doit être attribué, sans doute, au faible effectif de sa division.

Pendant ce temps, le XIe corps prussien du général von Bose arrive de la route de Lauterbourg ; il laisse passer les éléments du Ve corps et oblique vers le sud en direction du Geisberg. La division du général Douay qui n’était jusque-là opposée qu’à la IVe division bavaroise se trouve désormais opposée au corps bavarois et aux deux corps prussiens.

Malgré la résistance opiniâtre des soldats français, leur situation ne cesse de s’aggraver. Les Prussiens renforcent leur artillerie qui croise ses feux sur le Geisberg rendant la position de plus en plus difficile. L’artillerie française est pratiquement réduite au silence et les canons à balles ne peuvent se maintenir sur leur position.

Vers 10 heures et demie, le général Douay se rend compte qu’il n’a pas affaire à une simple reconnaissance mais à une attaque menée par des forces largement supérieures. Attaqué de front par les Bavarois, il est assailli sur son flanc droit par les Prussiens. Il est pris au piège et pour sauver sa division, décide d’effectuer la retraite vers le col du Pigeonnier, comme Mac Mahon le lui avait ordonné afin de rejoindre la division Ducrot installée à Lembach.

Le général Pellé commence à désengager ses troupes qui sont dans Wissembourg pendant que la brigade Montmarie couvre ses mouvements à partir du Geisberg et de Rott. C’est à ce moment que le général Abel Douay est atteint par un éclat d’obus et meurt sans avoir repris connaissance. Il est 11 heures.

Pour désengager les unités prises sous les feux ennemis, notamment les turcos du 1er R.T.A., le général Pellé qui vient de prendre le commandement de la division a besoin de troupes fraîches, mais il n’en dispose pas. La brigade du général Montmarie s’est regroupée autour des bâtiments du château de Geisberg et forme un môle de fixation afin de permettre au 1er R.T.A. de se désengager. L’artillerie reçoit l’ordre de prendre position à Steinseltz pour protéger la retraite de l’infanterie de la 1re brigade. Celle-ci s’effectue en ordre en abandonnant progressivement les positions occupées pour se diriger vers Oberhoffen.

En même temps les généraux von Kirchbach (Ve corps) et von Bose (XIe corps) organisent la prise du Geisberg avec leurs unités. Ils menacent de tourner les derniers défenseurs, aussi le chef de bataillon Cécile du 1er bataillon du 74e R.I. tente une sortie qui échoue. Le château est investi de tous les côtés et soumis à un feu d’artillerie particulièrement violent. À bout de munitions, le capitaine Lagneaux se résout à la capitulation ; il est 14 h 00 passées. Avec le château tombe le dernier appui de la défense, mais sa résistance a permis à la 1re brigade de se reformer le long de la route de Strasbourg et de la ferme de Schafbusch.

Pendant ce temps, le chef de bataillon Liaud (2e bataillon du 74e R.I.) est toujours dans Wissembourg, mais il est de plus en plus isolé. Lorsqu’il apprend qu’il doit quitter la ville, toutes les issues sont bloquées : les Prussiens tiennent la porte de Haguenau, les Bavarois la porte de Bitche et la porte de Landau. Il décide alors de défendre à outrance la petite cité alsacienne. L’artillerie bavaroise abat les montants de la porte de Landau et les troupes ennemies pénètrent dans la ville. Il est 14 heures lorsque le maire de Wissembourg fait hisser le drapeau blanc. La garnison se rend. L’ennemi ne poursuit pas les troupes en retraite de la 2e division ; celles-ci ne sont inquiétées que par les feux de l’artillerie ennemie.

L’artillerie rejoint le 1er R.T.A. à Climbach, suivie par une fraction du 74e et la brigade de cavalerie Septeuil. Puis par le col du Pfaffenschlick et Pfaffenbronn, elles atteignent Lembach dans la nuit. De son côté la brigade Montmarie essaie de rejoindre Haguenau où elle parvient à onze heures du soir. Quant aux blessés, ils sont abandonnés sur le terrain et à la ferme de Schafbusch où un poste de secours avait été installé.

L’ennemi pénètre en Alsace du Nord et contraint le maréchal Mac Mahon à livrer les combats autour de Wœrth-Frœschwiller le 6 août.

Le combat de Wissembourg préfigure de ce que seront les futures batailles de cette guerre :

- Les Français sont engagés par surprise par les Allemands. La cavalerie n’a pas rempli sa mission d’éclairage et de recherche de l’ennemi ; ne sachant rien sur celui-ci alors que les habitants et les autorités indiquaient la présence d’unités ennemies dans la région, la cavalerie aurait dû effectuer des reconnaissances et des patrouilles en profondeur pour donner au commandement les renseignements qui lui manquaient. Le général Abel Douay aurait alors vu qu’il avait affaire à forte partie et il aurait pu rompre le combat avant l’arrivée des Ve et XIe corps prussiens pour se replier sur Lembach comme le lui avait prescrit Mac Mahon.

- Le commandement français se montre indécis et hésitant. Alors que les chefs de corps prussiens marchent au canon, les Français restent l’arme au pied. Le 78e R.I. qui a quitté le Vogelsberg vers cinq heures du matin pour relever le 96e R.I., attend les ordres alors que le canon tonne à moins de quatre km. Le 96e R.I. est à Climbach après avoir été relevé ; bien qu’informé de la bataille, son chef de corps ne prend aucune initiative. Le général Ducrot était à Reichshoffen ; lorsqu’il arrive à midi à Lembach et apprend que la division Douay a été attaquée, il fait mettre sac à dos mais ne porte pas ses troupes immédiatement vers Wissembourg – il est vrai qu’elles seraient arrivées trop tard. Il arrive au col du Pigeonnier où il est rejoint par Mac Mahon ; tous deux assistent à l’évacuation du Geissberg par la brigade Montmarie. Ils se bornent à préparer la défense du col. Le soir, ils observent les bivouacs de la 3e armée qu’ils estiment à 80 000 hommes. Mac Mahon prend alors la décision de ramener les 1re et 2e divisions vers la position de Wœrth-Frœschwiller qui coupe les directions de Saverne et de Bitche.

- Techniquement, supériorité de l’artillerie allemande, supériorité du fusil français. La batterie de mitrailleuses employée comme une pièce d’artillerie, ne peut tenir sur aucune position car elle est immédiatement prise pour cible par les pièces allemandes. D’autre part et pour de nombreuses raisons, l’artillerie française se montrera inférieure à celle des Allemands. Elle ne peut donc appuyer ses troupes sans devenir la cible de l’artillerie allemande, alors que l’artillerie prussienne peut appuyer son infanterie sans être sous les coups des canons français. Paradoxalement, c’est souvent l’infanterie française et le fusil Chassepot qui infligeront des pertes sensibles aux canonniers allemands.

- Tout le poids de la bataille repose donc sur l’infanterie : débrouillarde, courageuse, bien commandée et mieux armée celle-ci infligera des pertes sévères aux forces allemandes.

Ainsi, au moment où les Allemands pénètrent en Alsace, le 1er corps se trouve amputé d’une de ses divisions. Mac Mahon ne dispose plus que de trois divisions d’infanterie à opposer aux cinq corps d’armée (dix divisions d’infanterie) du prince royal de Prusse. La partie va être serrée sur la Sauer.

4 août 1890 : naissance du pilote et as Henri Pironneau.

Henri Albert Péronneau ( à Aunay-sous-Auneau – en Tunisie) est un as de l’aviation français de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il remporte neuf victoires aériennes homologuées (et une non homologuée). Il prend également part à la Seconde Guerre mondiale et sert son pays pendant plus de 40 années.

En 1912, Péronneau sert en tant officier du génie dans l’ouest marocain quand il est transféré à l’aviation. Dès le début de la Première Guerre mondiale, il est affecté au 1er Groupe d’aviation. Le 1er, il commence une formation de pilote à Avord. Le , il reçoit le brevet de pilote militaire n° 2026. Le , il est affecté à l’Escadrille 49, puis à l’Escadrille 65, le . Péronneau y réalise 150 heures de vol et prend part à une douzaine de combats. Le , il est promu au grade d’adjudant. Il a reçu son affectation définitive de la guerre le , quand il fut transféré à l’Escadrille N81 (‘N’ signifiant que les pilotes de l’Escadrille volent avec des avions Nieuport).

Le , il est promu adjudant-chef. Le , il remporte sa première victoire au détriment d’un avion de reconnaissance biplace Halberstadt, une victoire qu’il partage avec Pierre de Cazenove de Pradines. Peronneau est cité à l’ordre de l’armée pour cette victoire, ainsi que pour avoir endommagé deux avions ennemis au cours du mois précédent. Au total, il reçoit cinq citations. Le , Cazenove de Pradines et Péronneau abattent un autre biplace, au-dessus de Verdun. Puis, les et , il remporte deux nouvelles victoires au-dessus de Courouvre et du Fort de Génicourt – seul cette fois – ce qui élève son total à quatre victoires à la fin de l’année 1917. Le , il reçoit la Médaille militaire, en plus de la Croix de guerre avec huit palmes et une étoile d’argent dont il avait été décoré précédemment.

En 1918, l’Escadrille 81 est rééquipée avec des SPAD. Péronneau utilise le sien pour remporter sa cinquième victoire, le . Le lendemain, il partage une nouvelle victoire avec Marcel Dhôme. Il attend deux mois avant son prochain succès, qu’il remporte en faisant équipe avec André Herbelin, le au-dessus de Nogent-l’Abbesse. Péroneau remporte ses deux dernières victoires le 1er et le , en faisant à nouveau équipe avec Pierre de Cazenove de Pradines. Le , Péronneau est fait Chevalier de la Légion d’honneur.

Peronneau reste dans l’armée après la guerre. Le , il est promu au grade de capitaine.

Il est fait Officier de la Légion d’honneur avant sa retraite qu’il prend le .

Henri Péronneau meurt en Tunisie, le .

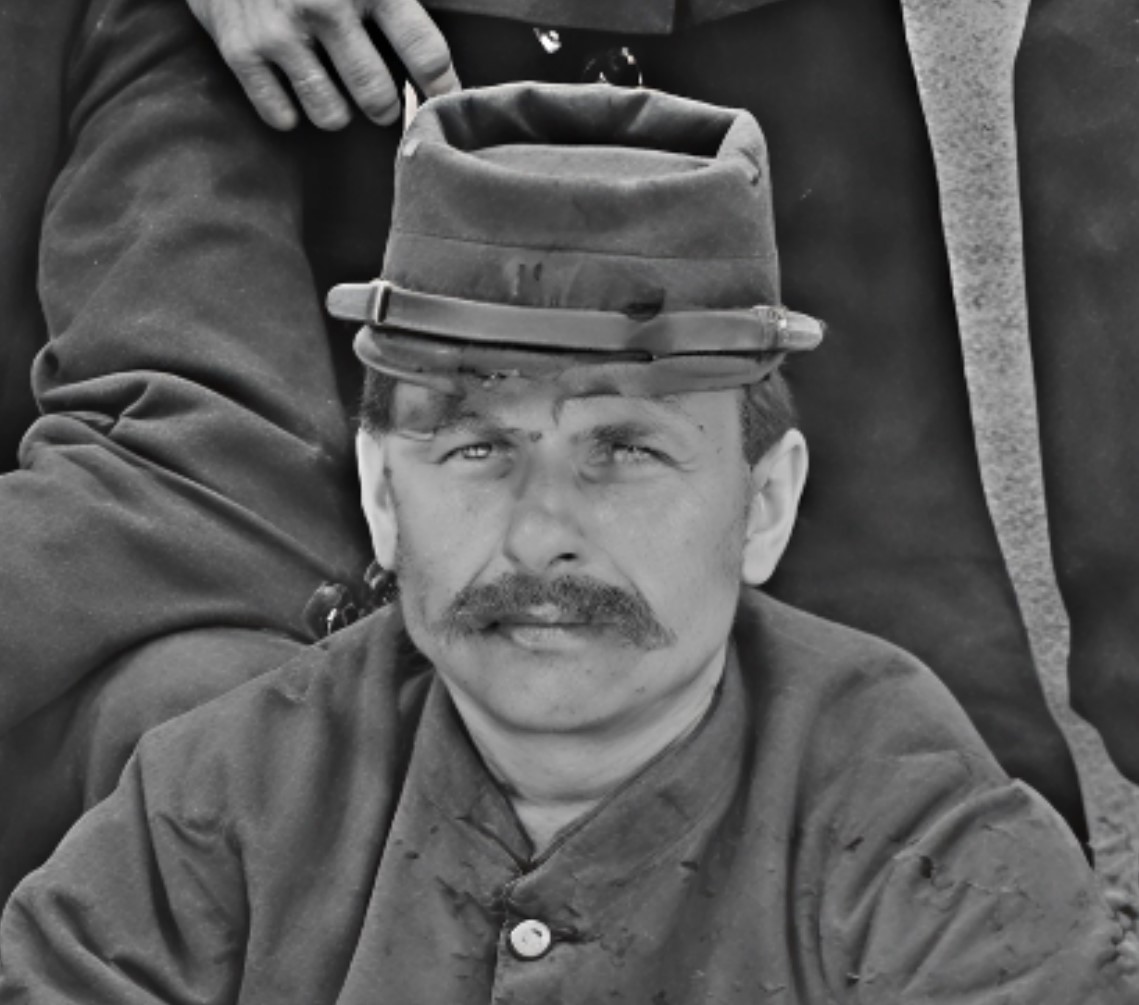

4 août 1916 : mort au combat du sergent Claude Fournier (134e RI).

Claude Fournier, né le à Colombier-en-Brionnais, en Saône-et-Loire, et mort au combat le à Verdun, dans l’actuel département de la Meuse, est un sergent, soldat et militaire de l’Armée française ayant vécu lors de la Première Guerre mondiale. Il disparaît lors de la bataille de Verdun, le . C’est le premier soldat français identifié grâce à son ADN.

Fils d’Antoine Fournier et de Claudine Desmurger, Claude est le dernier enfant de ce couple de cultivateurs.

Il est jardinier dans le civil, à Rochetaillée-sur-Saône quand il se marie, en 1906 à Fontaines-sur-Saône avec Jeanne Marguerite Beaudet. Il a également exercé son métier dans le Rhône et en Isère.

Il est appelé sous les drapeaux le . Appartenant à la classe 1900, il prend part à la Grande Guerre avec le 134e régiment d’infanterie de Mâcon. Son ascension est rapide, puisqu’il est nommé sergent le quelques mois après avoir été fait caporal, puis avoir été cité à l’ordre de son régiment.

Sa fiche matricule le désigne comme « un gradé énergique et dévoué et d’une grande bravoure, s’est signalé particulièrement aux combats du 7 au 12 juillet 1915 et du 6 au 8 octobre 1915. S’est offert comme gradé de quart volontaire, prenant avec calme toutes dispositions. » Son comportement lui a valu la croix de guerre.

Claude Fournier disparaît à Fleury-devant-Douaumont lors des combats de Verdun, le .

Le 6 mai 2015, à la faveur de travaux de rénovation au mémorial de la Grande Guerre de Verdun (Meuse), les ouvriers découvrent trois corps non identifiés et divers effets prouvant qu’il s’agit bien de soldats français. Les squelettes sont pris en charge par Bruno Frémont, passionné d’histoire, dit le « médecin légiste des Poilus ». Une plaque d’immatriculation indiquant « Fournier Claude 1900 » est trouvée à proximité mais ne permet pas à ce stade d’identifier précisément son squelette parmi les trois.

La reconstitution du visage du sergent Claude Fournier par l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie est effectuée à partir des ossements et de l’ADN est prélevé.

En novembre 2017, le corps de Claude Fournier est finalement formellement authentifié par le professeur Christine Keyser et son équipe à l’institut médico-légal de Strasbourg, par comparaison génétique avec le génome de son petit-fils, Robert Allard.

4 août 1938 : premier vol du prototype belge Renard R.38.

Dans une optique de modernisation de son aviation, l’état belge voulait remplacer en 1936 ses Fairey Firefly Mk.IIM dépassés. C’est dans cette optique qu’Alfred Renard a élaboré plusieurs prototype de chasseurs : Le Renard R.36 sorti en 1937 et ses variantes R.37 et R.38.

Le Renard R.38 est la troisième version du R.36. Ce dernier est équipé d’un Hispano-Suiza 12Ycrs, alors que le R.38 reçoit un Rolls-Royce Merlin II. Le prototype construit porte l’immatriculation OO-ATK et le premier vol a été effectué le . Son pilote était Paul Bumiat. Il déclara en parlant du R.38 que : « Les qualités de vol et les performances de cet avion le situaient entre le célèbre Hurricane et le merveilleux Spitfire.»

Lors de l’invasion de la Belgique le 10 mai 1940, l’avion se trouve aux essais à Evere. Il fut évacué par le personnel des établissements de l’aéronautique pour être emmené a Bordeaux dans le but d’être transféré au Maroc. Laissé en rade à Bordeaux-Mérignac, il est récupéré par les Allemands.

Signalé après la guerre à Munich et non récupéré par les autorités belges en place à l’époque, sa trace se perd.

Il est armé de quatre mitrailleuses FN-Browning 7,7mm ou quatre FN-Browning 13,2 mm sur les ailes.

Comme le R.36, le Renard R.38 était simple à construire, le cout de revient (de la cellule) correspondait à la moitié de celui du Spitfire.

4 août 1940 : mort à 59 ans de Vladimir Jabotinsky, fondateur de la Légion juive.

Vladimir Ze’ev Jabotinsky, né le 18 octobre 1880 ( dans le calendrier grégorien) à Odessa, dans le gouvernement de Kherson de l’Empire russe (aujourd’hui en Ukraine) et mort le , à Hunter, village de l’État de New York aux États-Unis, est le fondateur de la Légion juive combattant l’Empire ottoman aux côtés du Royaume-Uni durant la Première Guerre mondiale, et un leader du mouvement sioniste. Il crée en 1925 le Parti révisionniste, principal parti sioniste qui réclame un État binational juif et arabe sur les deux rives du fleuve Jourdain, intégrant aussi la Transjordanie, actuelle Jordanie. En opposition avec la gauche qui domine alors le mouvement sioniste, lui et son parti quittent l’Organisation sioniste mondiale en 1935. Il sera le principal inspirateur politique de l’organisation terroriste sioniste, l’Irgoun.

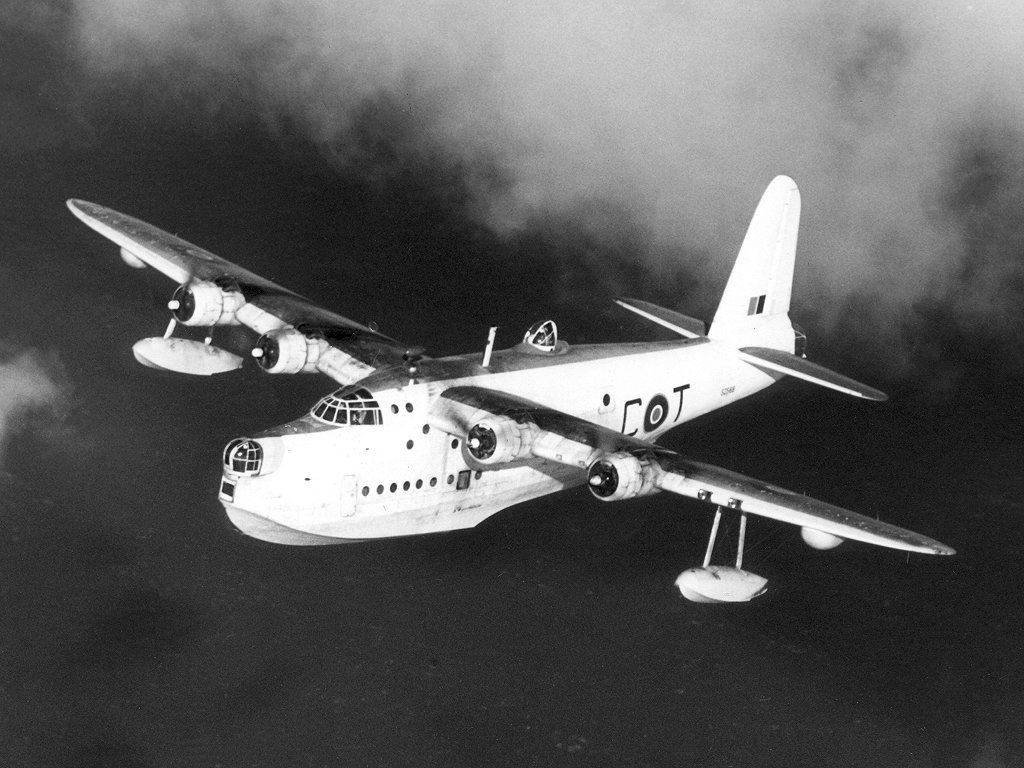

4 août 1943 : le sous-marin allemand U-489 est attaqué par un hydravion Short S.25 Sunderland canadien.

L’Unterseeboot 489 (U-489) était un U-boot de type XIV utilisé par la Kriegsmarine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Comme tous les sous-marins de type XIV, l’U-489 est un ravitailleur de sous-marins. C’est une « vache-à-lait » (Milchkuh) de la force sous-marine allemande (Ubootwaffe) : un grand sous-marin capable de ravitailler d’autres sous-marins de combat en combustible diesel, en torpilles, en pièces détachées, en vivres (25 tonnes), disposant d’un personnel médical et de spécialistes en surnombre (mécaniciens de torpille, radios ou mécaniciens généralistes).

Pendant sa courte vie opérationnelle, l’U-489 réalise une seule mission de ravitaillement, sans approvisionner aucun U-Boot.

Lors de sa première patrouille, l’U-489 part de Kiel le pour une mission près des îles britanniques, entre les îles Féroé et l’Islande.

Il est attaqué par un hydravion Consolidated PBY Catalina du 190 Squadron (escadron 190) de la RAF le à 7 heures 50. Pendant l’action, le Catalina est touché à deux reprises par les armes anti-aériennes de l’U-Boot, endommageant le compartiment radio, et doit interrompre son attaque. L’équipage est obligé de larguer ses charges de profondeur et, de retour à la base, constate que les câbles de direction sont presque rompus. L’attaque contre le sous-marin est poursuivie par un Lockheed Hudson du 269 Squadron qui réussit à endommager l’U-489.

Le vers 9 heures, l’U-489 est attaqué par un Short S.25 Sunderland canadien du 423 Squadron du RCAF au sud-est de l’Islande à la position géographique de 61° 11′ N, 14° 38′ O. Le Sunderland est abattu par les armes anti-aériennes de l’U-Boot, tuant 5 des 11 aviateurs membres de l’équipage. L’U-489, également touché, coule. Un seul membre d’équipage meurt dans le naufrage et les 53 autres sous-mariniers sont récupérés par les destroyers HMS Castleton et HMS Orwell, qui avaient tous deux observé l’attaque.

Le Short S.25 Sunderland britannique est un hydravion de patrouille maritime à coque mis au point pour la Royal Air Force par Short Brothers. Il effectua son premier vol le avec à ses commandes le pilote d’essai en chef de chez Short, John Lankester Parker. Basé en partie sur le Short S.23 Empire, l’avion phare de la compagnie d’aviation civile Imperial Airways, le Short Sunderland a été largement repensé pour son action militaire. Il a été l’un des plus puissants hydravions de la Seconde Guerre mondiale et a été largement utilisé tout au long de la guerre. Il a été employé dans la lutte contre les sous-marins allemands dans la bataille de l’Atlantique. Les S.25 de la RAF servirent aussi durant la guerre de Corée et restèrent en action jusqu’en 1959. Ceux de la Royal New Zealand Air Force (RNZAF) jusqu’en 1967. Le S.25 doit son nom de baptême à la ville de Sunderland dans le nord de l’Angleterre.

4 août 1944 : premiers raids aériens de l’opération Aphrodite.

L’opération Aphrodite est le nom de code d’une mission de l’USAAF pendant la Seconde Guerre mondiale. L’USAAF avait préparé cette opération comme méthode expérimentale pour détruire les équipements de production et de lancement des V-1 en se débarrassant des bombardiers B-17 qui étaient très endommagés. Le plan réclamait des B-17 en fin de vie qui devaient être entièrement chargés d’explosifs puis conduits sur leurs cibles comme les bases des U-boots ou les sites des V-1 par télécommande depuis un avion volant proche de lui.

Ce plan fut proposé au major-general James H. Doolittle en 1944 (l’auteur et la date de présentation de ce rapport sont inconnus). Doolittle approuva ce plan le 26 juin, et assigna la 3rd Bombardment Division à la préparation et aux tests des premiers drones baptisés BQ-7. Puis la phase finale de préparation fut attribuée au 562nd Bomb Squadron sur la base de la RAF à Honington dans le comté du Suffolk.

En vue de leur mission finale, plusieurs vieux B-17 furent dépouillés de tout leur armement et aussi de toute autre masse non essentielle (blindage, supports de bombe, émetteur-récepteur, sièges, etc.), ce qui réduisit la masse du bombardier d’environ 12 000 livres (5 450 kg). Les avions dépouillés furent ensuite transformés en drones équipés d’un système de téléguidage et reçurent une charge d’explosif d’environ 8 200 kg. Ainsi en théorie, l’explosion résultante serait colossale et ce, dans un rayon d’au moins six milles (10 km).

Pour faciliter la commande de ce qui était essentiellement un missile téléguidé très lent, deux caméras de télévision furent installées dans l’habitacle des B-17, fournissant ainsi une vue des instruments de contrôle et du sol. Cette vue devait ensuite être transmise aux avions d’accompagnement, nommés CQ-17.

Cette télécommande ne permettait pas de faire décoller les B-17 depuis les CQ-17, ainsi chaque avion décollait grâce à une équipe de volontaires (un pilote et un ingénieur de vol), qui devaient l’amener à une altitude de 2 000 pieds (609 m), et passaient ensuite le relais aux opérateurs à distance. Juste avant d’atteindre la mer du Nord, les deux hommes d’équipage devaient amorcer le Torpex (la charge explosive) et ensuite évacuer l’avion, sautant en parachute alors que l’appareil survolait encore l’Angleterre. La verrière avait été enlevée afin d’accélérer leur sortie. Le CQ-17 prendrait les commandes du bombardier jusqu’à ce qu’il soit sur sa cible.

Quand le programme d’entraînement fut complet, le 562nd squadron reçut dix « drones » et quatre « CQ-17 ». La première mission fut lancée le 4 août contre un site de lancement de V-1 dans le Pas-de-Calais. Les CQ-17 perdirent le contrôle d’un B-17 peu après l’évacuation de son équipage et qui s’écrasa près d’Orford dans le Suffolk, créant un énorme cratère et détruisant plus de 8 000 m2 de campagne aux alentours du crash. La caméra du nez du second B-17 fut obstruée peu avant son arrivée sur cible et la manqua de quelques centaines de mètres. Dans la phase suivante de la mission, un B-17 fut abattu par la flak et un autre manqua sa cible de 400 m.

Au cours de la deuxième mission, deux jours après la première, l’opération Aphrodite prit une tournure encore plus dangereuse. Après que les équipages aient pu abandonner leurs « missiles » sans problèmes, un des B-17 fut perdu et tomba dans la mer, un autre fut touché et commença à faire demi-tour, se dirigeant dangereusement vers la ville de Ipswich, heureusement, il s’écrasa en mer sans faire de victime.

Après l’échec des premières missions dû aux dysfonctionnement du système de commande, Doolittle décida de mener une enquête. La plupart de ses collaborateurs lui suggérèrent de changer ce système. Quand ces changements furent réalisés, Doolittle relança Aphrodite, et ce en direction d’Heligoland. Durant ce raid, le parachute du pilote ne s’ouvrit pas et de plus, ce B-17 n’atteignit pas sa cible, abattu probablement par la flak. La mission suivante fut à destination de Heide, et fut encore émaillée de problèmes liés aux dysfonctionnements du système de guidage : trois B-17 n’atteignirent pas leur cible, mais le quatrième avion s’écrasa suffisamment près de sa cible pour lui infliger des dommages significatifs.

Le BQ-7 est souvent accusé d’avoir causé la mort de Joseph Patrick Kennedy Jr. (le frère aîné de John Fitzgerald Kennedy). Il pilotait en fait un avion similaire, un B-24 Liberator, et non un B-17. Ces B-24 faisaient partie d’une mission équivalente à Aphrodite, nommée Anvil (enclume) et portaient le code BQ-8, mais elle ne fut jamais utilisée en combat car, au cours de leur première mission, l’explosif Torpex d’un des B-24 explosa, et l’équipage entier fut tué.

Les avions de l’opération Aphrodite furent donc employés dans un nombre très restreint d’occasions, le premier des quatorze raids eut lieu le . Plusieurs cibles ont été visées, comme Heligoland, Heide et Hemmingstedt, mais les B-17 ont à plusieurs reprises manqué leurs cibles à cause de problèmes de mécanique, de visibilité ou encore d’imperfections dans le système de télécommande.

Ainsi, ce plan s’est retrouvé inefficace contre les objectifs difficiles à atteindre et très résistants qui lui furent initialement assignés par l’USAAF, qui fut donc contraint de changer pour des cibles plus conventionnelles comme des usines. Deux missions supplémentaires furent lancées, mais toutes les deux furent aussi des échecs, dus au mauvais temps ou encore aux systèmes de commandes. De plus, le seul avion qui toucha directement sa cible n’explosa pas et fournit alors aux Allemands un système de guidage complet.

À l’issue de la dernière mission, le Strategic Air Forces décida que l’idée de ces missiles guidés était inappropriée et stoppa l’opération car finalement, un seul B-17 avait entraîné des dommages. À ces déboires s’ajoutait la perte de deux membres d’équipage. L’échec du programme a été attribué à un manque de technologies disponibles et au fait que le réarrangement des masses de l’avion entraînait des comportements de vol différents de ceux originaux.

4 août 1954 : vol inaugural de l’intercepteur britannique English Electric Lightning P.1.

L’English Electric Lightning est un intercepteur construit et mis en service par le Royaume-Uni en 1960. C’est le premier intercepteur capable d’atteindre une vitesse de Mach 2 en vol horizontal. Caractérisé par une silhouette unique, avec ses deux turboréacteurs superposés et ses ailes en flèche très prononcée, il est doté d’un taux de montée exceptionnel.

L’origine du Lightning remonte à 1946, quand une équipe de la société English Electric commença à travailler sur un projet d’avion de chasse supersonique afin de décrocher une commande de la Royal Air Force. En 1949, un contrat fut signé pour 3 prototypes d’un avion expérimental désigné P.1, mais prévu pour recevoir si besoin un radar et de l’armement. Le design du P.1 reposait sur 2 réacteurs placés l’un au-dessus de l’autre afin de réduire la surface frontale et 2 ailes en flèche prononcée avec l’extrémité perpendiculaire au fuselage.

Remettant en cause les choix des ingénieurs, le Royal Aircraft Establishment exigea la construction d’un avion de démonstration. Le Short SB.5 fut alors construit et fit son premier vol le 2 décembre 1952. Il n’avait qu’un seul réacteur et son train d’atterrissage était fixe, tandis que la flèche des ailes pouvait être facilement modifiée et plusieurs dispositions des ailerons pouvaient être testées. Les essais montrèrent que la formule proposée par English Electric était la bonne, et heureusement car l’assemblage du prototype du P.1 était pratiquement terminé lorsque les résultats définitifs arrivèrent.

Le premier P.1 fit son vol inaugural le . Il dépassait facilement Mach 1,2 bien qu’équipé de réacteurs provisoires sans postcombustion. Encouragés par ces performances, les ingénieurs modifièrent le second prototype pour qu’il soit plus proche d’une version opérationnelle : 2 canons de 30 mm furent ajoutés dans le nez et un réservoir de carburant installé dans une bosse sous le ventre de l’appareil. Le premier vol de ce second prototype eut lieu le .

Presque aussitôt fut lancée la construction de 3 prototypes d’un réel intercepteur, le P.1B, avec des moteurs équipés de postcombustion, une dérive agrandie, un radar dans le cône de l’entrée d’air nasale et la possibilité d’emporter 2 missiles air-air, fixés en bas du fuselage juste derrière le poste de pilotage. Le premier vol eut lieu le et, 18 mois plus tard, un P.1B dépassa Mach 2 pour la première fois.

La première version de production du Lightning, désignée F.1, fut construite à 47 exemplaires, dont 28 F.1A incorporant quelques modifications comme l’ajout d’une perche de ravitaillement amovible et une radio UHF. En 1961, la production bascula sur la version F.2 avec une avionique modifiée et des réacteurs plus puissants. Dès l’année suivante volait le premier exemplaire de la version F.3 avec des réacteurs encore plus puissants, une nouvelle dérive agrandie de 15 %, et capable d’emporter des missiles air-air nettement améliorés.

La version F.3 ne résolvait cependant pas le principal problème du Lightning, à savoir une autonomie très faible. La seule solution était d’agrandir le réservoir ventral qui formait une bosse sous le fuselage, ce qui donna naissance en 1964 à la version F.3A. Cette version avait également de nouvelles ailes facilitant les manœuvres à basse vitesse. Seulement 16 exemplaires de cette version furent construits, auxquels il faut ajouter 14 F.2 en cours de livraison qui furent mis à ce standard. La version finale F.6 apparut en 1965 : il s’agissait simplement de F.3A capables d’emporter 2 réservoirs externes de carburant fixés sur la partie supérieure de l’aile (et non en dessous comme c’est le cas habituellement)

Deux versions biplaces d’entraînement furent réalisées : en 1962 apparut le T.4 (équivalant à la version monoplace F.1A) et en 1965 le T.5 (qui correspondait au F.3). L’élève et l’instructeur étaient placés côte à côte. À part la suppression des canons, les biplaces conservaient toutes leurs capacités opérationnelles.

En 1957, alors que le prototype P.1B venait de faire ses premiers vols, parut le fameux Livre Blanc du Ministère de la Défense britannique exposant que l’avenir était aux missiles guidés et non plus aux avions pilotés. Cette pensée était alors plutôt répandue à l’époque, et provoqua l’arrêt de plusieurs projets d’avions militaires tant au Royaume-Uni que dans d’autres pays comme le Canada. Le programme du Lightning était cependant très avancé, et le Ministère considéra qu’il fallait de toute façon une solution d’attente pendant que les missiles étaient développés.

La Royal Air Force reçut donc ses premiers P.1B fin 1959. Les 20 exemplaires livrés furent utilisés à la fois pour les essais de ce nouvel avion et la formation des premiers pilotes. Le premier escadron fut déclaré opérationnel en 1961. Le Lightning assura seul la défense de l’espace aérien du Royaume-Uni jusqu’à la fin des années 1970, date à laquelle il commença à être en partie remplacé par le F-4 Phantom II. Les derniers exemplaires furent retirés en 1988, cédant définitivement la place au Panavia Tornado.

Dans une démonstration de leur performances au cours d’un exercice de l’OTAN, en 1984, les Lightning de la Royal Air Force ont utilisé le profil de vol zoom climb pour grimper jusqu’à 28 600 m au-dessus d’un Lockheed U-2 volant à 20 600 m (une altitude opérationnelle bien plus élevée que le plafond du Lightning), avant de plonger sur lui par le dessus. En , l’expérience fut renouvelée avec un Concorde.

En décembre 1965, l’Arabie saoudite commanda 40 Lightning (34 monoplaces F.53 et 6 biplaces T.55). Les F.53 étaient des F.6 capables également de missions d’attaque au sol grâce à 2 pylônes d’emport de charge supplémentaires sous les ailes, ainsi que de reconnaissance à l’aide de pods spéciaux montés à la place des missiles sur le fuselage.