7 août 626 : victoire des Byzantins sur les Avars les Slaves qui lèvent leur siège de Constantinople.

Le siège de Constantinople en 626 par l’Empire sassanide se termine en une victoire décisive pour les Byzantins qui, avec d’autres victoires obtenues par Héraclius l’année suivante en 627, permet à Constantinople de retrouver ses territoires et faire respecter un traité de statu quo favorable sur les frontières.

Le siège de Constantinople en 626 intervient dans le cadre d’un conflit de grande envergure qui oppose, à partir de 602, l’Empire byzantin aux Perses sassanides. Cette guerre est le paroxysme de la rivalité séculaire qu’entretiennent les deux superpuissances du Moyen-Orient. Dans le même temps, les Byzantins sont confrontés à l’affaiblissement de la frontière danubienne face à l’afflux de peuples en pleine expansion que sont les Avars, qui ont constitué un puissant Empire centré sur l’actuelle Hongrie et autour duquel gravitent plusieurs peuplades slaves plus ou moins vassalisées.

Entre 602 et 622, les Byzantins connaissent des défaites à répétition. Dans un premier temps, l’empereur Phocas se montre incapable de résister à la pression des Sassanides dirigés par Khosro II et doit faire face à des contestations puis à la rébellion de la famille d’Héraclius en Afrique byzantine. Les Sassanides profitent de ces troubles pour envahir les provinces extérieures byzantines. En 610, Héraclius renverse Phocas mais essuie une série de revers et doit abandonner la Syrie, la Palestine et l’Égypte aux Perses, qui commencent à razzier l’Anatolie. Dans les Balkans, les Slaves et surtout les Avars ravagent les campagnes et vont jusqu’à assiéger Thessalonique à deux reprises. Plus généralement, c’est la frontière danubienne qui s’effondre progressivement et expose l’entièreté de la péninsule à des expéditions slaves et avares.

À partir de 622, Héraclius lance une contre-offensive contre les Sassanides. Pour cela, il conclut une trêve avec les Avars pour mobiliser l’armée des Balkans en Anatolie. Là, il rassemble des groupes de troupes éparses en une force bien entraînée et mobile, avec laquelle il mène une intense guerre de mouvement sur les arrières des Perses, en Arménie et dans le Caucase en général, jusqu’à menacer la Mésopotamie où se trouve Ctésiphon, la capitale impériale des Sassanides. Il évite les grandes batailles rangées au profit de coups de mains, de pillages et de batailles de moindre envergure. Les Sassanides sont contraints de stopper leur progression pour essayer d’éliminer cette menace mais les différents généraux perses ne parviennent pas à se coordonner efficacement.

Du côté des Balkans, les Avars reprennent leurs attaques en 623 et obligent Héraclius à rentrer précipitamment à Constantinople. Une entrevue est organisée avec les Avars qui tentent de s’emparer de l’empereur. Héraclius s’enfuit en toute hâte, se réfugie dans les murailles de Constantinople, tandis que les Avars pillent les environs directs de la cité impériale. Finalement, un tribut de 200 000 solidus d’or lui permet d’acheter la paix et de repartir combattre les Perses en Anatolie.

Parmi les assiégeants il y a 80 000 Avars, qui veulent briser la mainmise byzantine sur l’Europe.

Les Perses sont arrivés en Chalcédoine avant que Phocas ne soit renversé. Mais ce n’est que lorsque les Avars ont commencé à amener vers les murs de la cité de l’équipement lourd pour attaquer que le siège est devenu clair.

Heureusement pour les défenseurs, dirigés par Bonus, la défense de la capitale comptait quelque 12 000 soldats et se composait de cavalerie — un personnel bien formé de l’armée gréco-romaine. Ajoutons à cela le patriarche de Constantinople, dont les appels au zèle religieux parmi les habitants de Constantinople est de plus en plus efficace par le fait qu’ils étaient confrontés à des païens, du moins à leurs yeux.

Lorsque la flotte des Avars et la flotte perse sont coulées lors de deux batailles maritimes, les assaillants sont paniqués et fuient, abandonnant le siège de la ville.

L’échec du siège survient juste après la nouvelle d’une autre victoire byzantine, où Théodore a obtenu de bons résultats contre le général perse Shahin Vahmanzadegan. À la suite de cela, Heraclius engage une invasion de la Mésopotamie, battant une autre armée perse à Ninive.

Il marche ensuite sur Ctésiphon, où l’anarchie règne, permettant à Héraclius d’obtenir de meilleures conditions de reddition alors qu’un roi perse était renversé par un autre.

Finalement, les Perses sont obligés de retirer toutes leurs forces armées et de rendre l’Égypte, le Levant et tous les territoires impériaux de la Mésopotamie et de l’Arménie qui étaient byzantins à l’époque d’un ancien traité de paix vers 595.

La guerre finie, ni les Perses, ni les Byzantins, ne croisèrent le fer à nouveau jusqu’à ce que l’invasion arabo-islamique ne brise le pouvoir des deux Empires.

7 août 1881 : naissance de l’amiral François Darlan.

Chef de la Marine française au début de la Seconde Guerre mondiale, il est ministre de la Marine du premier gouvernement du régime de Vichy puis, en , chef du gouvernement vichyste où il s’investit dans la politique de collaboration du maréchal Pétain avec l’Allemagne nazie.

Chef de la Marine française au début de la Seconde Guerre mondiale, il est ministre de la Marine du premier gouvernement du régime de Vichy puis, en , chef du gouvernement vichyste où il s’investit dans la politique de collaboration du maréchal Pétain avec l’Allemagne nazie.

Remplacé par Pierre Laval en avril 1942 Darlan reste commandant en chef des forces de Vichy. Présent fortuitement à Alger lors du débarquement allié en Afrique du Nord en , il se rallie avec réticences et hésitations aux Alliés. L’amiral exerce dès lors le pouvoir sur une partie des colonies africaines de la France, avant d’être assassiné quelques semaines plus tard.

Le , Darlan est touché par deux balles de pistolet tirées par un jeune étudiant royaliste, Fernand Bonnier de La Chapelle, alors qu’il se trouve dans l’antichambre de son bureau du Haut-commissariat de France en Afrique du Nord. Transporté à l’hôpital militaire Maillot, il y meurt une demi-heure plus tard sans avoir repris connaissance.

Bonnier de La Chapelle, qui avait tiré à la courte paille avec trois de ses camarades du Corps franc fondé par Henri d’Astier (Othon Gross, Robert Tournier et Philippe Ragueneau) pour désigner celui qui « aurait le privilège d’exécuter le traître Darlan », est arrêté sur place, puisjugé de manière expéditive par le tribunal militaire d’Alger : il est condamné à mort le 25 décembre, le lendemain de son arrestation et fusillé à l’aube du 26 décembre.

Fernand Bonnier de la Chapelle est réhabilité le par un arrêt de la Chambre des révisions de la cour d’appel d’Alger, qui juge qu’il a agi « dans l’intérêt de la libération de la France ».

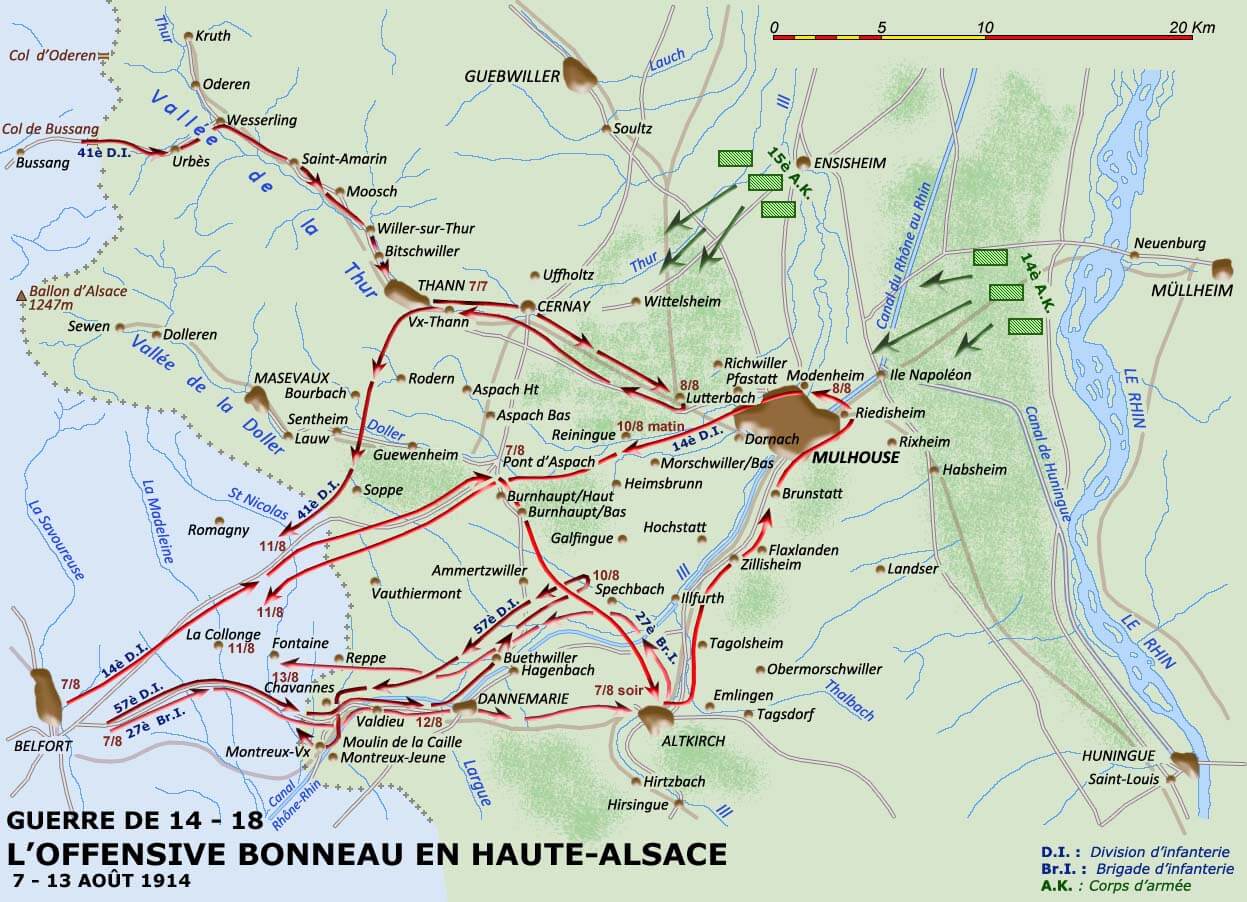

7 août 1914 : les troupes françaises entrent à Thann (Haut-Rhin), première ville d’Alsace définitivement libérée pendant la Grande Guerre.

Thann devient le siège de l’administration militaire française dans les territoires reconquis de l’Alsace.

Alors que les combats faisaient rage en 1915 au Hartmannswillerkopf, à 9 km, en direction de Soultz, et qu’il fallut attendre quatre ans pour que la totalité de l’Alsace redevienne française, toute la région allant de Saint-Amarin à Dannemarie ne fut jamais reprise. Le maréchal Joffre se rendit plusieurs fois à Thann qui était devenue la capitale de l’Alsace française. La frontière se stabilisa entre Vieux-Thann et Cernay. Aspach-le-Haut était tenue par les Français, tandis qu’Aspach-le-Bas, où passait une voie ferrée, resta aux mains des Allemands (septembre 1914), coupant tout passage en plaine à l’abri de l’occupant. C’est pourquoi fut construite, jusqu’à la fin de 1914, la route reliant les vallées de la Doller et de la Thur, permettant une jonction entre Thann et Masevaux en évitant le secteur contrôlé par l’ennemi. Cette route est aujourd’hui la route Joffre (route départementale 14 bis IV).

7 août 1914 : création de la Brigade des Fusiliers marins.

La brigade des fusiliers marins est une unité de la Marine française qui a combattu aux côtés de l’armée belge en 1914-1915 et qui s’est sacrifiée en octobre 1914 à Dixmude pour arrêter l’avancée de l’armée allemande et protéger Dunkerque.

Lorsque la guerre est déclarée en , la Marine française dispose de fusiliers marins inemployés à bord de ses bâtiments, car les principaux combats sont terrestres. Pour utiliser ces hommes, il est décidé, le 7 août 1914, de créer une brigade forte de 6 000 hommes organisée en deux régiments qui seront les 1er et 2e régiments de fusiliers marins. Le commandement de la brigade est confié à Pierre Alexis Ronarc’h qui vient d’être nommé contre-amiral. La première mission confiée est la défense de la capitale et de sa banlieue d’où la garnison habituelle est partie.

La brigade est constituée d’un état-major, des deux régiments et d’une compagnie de mitrailleuses de 15 sections. Chaque régiment est commandé par un capitaine de vaisseau et composé lui-même d’un état-major et de 3 bataillons.

L’organisation est calquée sur celle des régiments d’infanterie de 1914, à l’exception des sections de mitrailleuses qui sont indépendantes des régiments.

Sur les 6 600 inscrits maritimes versés dans la brigade de fusiliers marins commandée par l’amiral Ronarc’h, la plupart étaient bretons.

Dans les effectifs on remarque 700 apprentis fusiliers marins très jeunes (jeunes engagés ayant à peine seize ans et demi), et des réservistes du dépôt de Lorient, anciens chauffeurs ou mécaniciens de la flotte. L’extrême jeunesse des apprentis surprend les Parisiens qui leur donnent le surnom de « Demoiselles de la Marine » ou de « Demoiselles aux pompons rouges » .

Ils sont rejoints à Paris par des renforts arrivant des autres ports : Rochefort, Brest, Cherbourg et Toulon. Ces renforts comprennent des marins au long cours, des pêcheurs ou caboteurs, qui vont se transformer rapidement en soldats de l’armée de terre en remplaçant la vareuse par la capote.

En octobre 1914, les Allemands en surnombre menacent d’anéantir les défenses belges. La brigade reçoit la mission de quitter Paris pour aller en renfort de l’armée belge, cette mission étant également donnée à la 87e division d’infanterie territoriale. Il s’agit d’aider l’armée belge à se replier vers la France et de protéger le port stratégique de Dunkerque.

La brigade est transportée en train dans les Flandres, puis elle se dirige vers Anvers où se trouve assiégée l’armée belge. À Gand, la brigade s’arrête, la voie étant coupée au-delà.

Les fusiliers marins se battent à Melle les 9, 10 et 11 octobre pour protéger la retraite des troupes belges ayant évacué Anvers. Ensuite, ils décrochent vers Dixmude qu’ils atteignent le 15 octobre après une marche épuisante. Poursuivis par cinquante mille Allemands, ces hommes habitués à vivre nu-pieds sur le pont de leurs bateaux, fournissent des marches de trente et quarante kilomètres.

Le lendemain, 16 octobre, la ligne de défense des marins est à peine établie que les Allemands déclenchent à 16 heures leur première attaque par artillerie et infanterie. Les combats pour la possession de Dixmude viennent de commencer, opposant 6 000 marins de la brigade commandée par l’amiral Ronarc’h et 5 000 Belges commandés par le colonel Meiser à trois corps de réserve d’armées allemands, sous les ordres du prince de Wurtemberg, environ 30 000 hommes.

Les états-majors français et belge se rencontrent, et, compte tenu de l’évolution de la situation, pensent qu’il est désormais possible d’arrêter l’invasion allemande le long de la côte.

Le général Foch, commandant en chef adjoint de la zone Nord, raconte ainsi sa stratégie : « On tiendra pour cela sur l’Yser, de la Mer du Nord à Dixmude, avec l’armée belge rapidement reconstituée ; au point d’appui de Dixmude, avec la brigade de fusiliers marins ; sur l’Yperlé, plus au sud, et jusqu’à Ypres avec les troupes territoriales qui s’y trouvent déjà et que je renforce rapidement de divisions de cavalerie. On attendra dans ces conditions l’arrivée des renforts français que le général en chef nous fait espérer. »

Au soir du 16 octobre, Foch adresse à l’amiral Ronarc’h une instruction lui fixant sa mission à Dixmude : « Dans les circonstances où nous sommes, la tactique que vous avez à pratiquer ne comporte pas d’idée de manœuvre, mais simplement et au plus haut point, l’idée de résister là où vous êtes. Dans ce but, il y a lieu de préparer sans aucune réserve la mise en œuvre, dans une situation abritée, et de bonnes conditions, de tous vos moyens. Quant à la conduite à tenir, elle consiste pour vous à arrêter net l’ennemi, par la puissance de vos feux en particulier. C’est dire qu’elle est facile à tenir avec les effectifs et les moyens dont vous disposez, qu’elle vous permet d’occuper une grande étendue de terrain et que vous ne devez songer à évacuer la position que sur un ordre formel de vos supérieurs ou à la suite de l’enlèvement de « toute » la position par l’ennemi. Inutile de dire que je compte entièrement sur votre dévouement pour remplir cette mission. »

Ronarc’h retransmet l’ordre à ses marins : « Le rôle que vous avez à remplir est de sauver notre aile gauche jusqu’à l’arrivée des renforts. Sacrifiez-vous. Tenez au moins quatre jours. »

Le 24 octobre à 9 h du soir, le prince de Wurtemberg lance une attaque générale avec comme objectif de percer le front en direction de Furnes. Deux colonnes vont assaillir le front Nieuport-Dixmude tenu par les Belges et deux autres colonnes vont concentrer leurs efforts sur Dixmude, après une formidable préparation d’artillerie.

Le 26 octobre, les marins sont renforcés par le 2e régiment mixte colonial aux ordres du lieutenant-colonel Pelletier. Ce régiment comprend deux bataillons : le 3e bataillon sénégalais d’Algérie (commandant Frèrejean) et le 1er bataillon sénégalais d’Algérie (commandant Brochot).

Le 28 octobre, à la suite d’une décision prise le 25, les Belges ouvrent les vannes et inondent la rive gauche de l’Yser entre ce fleuve et la chaussée de chemin de fer de Dixmude à Nieuport, faisant de Dixmude une presqu’île artificielle. Ces inondations, décidées par Albert 1er de Belgique sur proposition de l’état-major de l’armée belge, sauvèrent la situation sur l’Yser.

Le 10 novembre, les défenseurs de Dixmude sont contraints, après d’âpres combats qui se terminent en corps à corps à la baïonnette ou au couteau, d’abandonner la ville en feu et de repasser sur la rive gauche de l’Yser.

Ils s’étaient engagés à tenir la ville pendant quatre jours, mais ils ont tenu trois semaines, face à environ 50 000 Allemands qui ont laissé 10 000 morts et plus de 4 000 blessés.

Les pertes des défenseurs sont élevées. Les marins perdent 3 000 hommes morts ou hors de combat : 23 officiers, 37 officiers mariniers, 450 quartiers maîtres et matelots ont été tués ; 52 officiers, 108 officiers mariniers, 1 774 quartiers maîtres et matelots sont blessés ; 698 ont été faits prisonniers ou sont portés disparus.

Concernant les tirailleurs sénégalais, il reste 400 hommes au bataillon Frèrejean et seulement 11, dont un capitaine, au bataillon Brochot : 411 survivants sur 2 000.

Le 15 novembre, l’offensive allemande est définitivement stoppée.

7 août 1917 : naissance du pilote militaire britannique Edwin Harris Dunning, premier pilote à poser un avion sur un porte-avions en marche.

Le Squadron Commander Edwin Harris Dunning, DSC ( en Afrique du Sud – ), était un pionnier de l’aviation militaire britannique, pilote d’avion dans le Royal Naval Air Service de la marine (Royal Navy). Il est célèbre pour avoir été le premier pilote à poser un avion sur un porte-avions en marche. Il s’est tué cinq jours plus tard lors d’une autre tentative.

Le Squadron Commander Edwin Harris Dunning, DSC ( en Afrique du Sud – ), était un pionnier de l’aviation militaire britannique, pilote d’avion dans le Royal Naval Air Service de la marine (Royal Navy). Il est célèbre pour avoir été le premier pilote à poser un avion sur un porte-avions en marche. Il s’est tué cinq jours plus tard lors d’une autre tentative.

Le , dans la rade de Scapa Flow, dans les îles Orkney, le commandant de flottille Dunning réussit le premier appontage sur le HMS Furious, un des premiers porte-avions du monde. Il pilotait un avion de chasse biplan Sopwith Pup. À cette époque, seule la partie avant du bâtiment était utilisée comme pont d’envol de 61 mètres de longueur. Tandis que le HMS Furious avançait vent debout, Dunning se présenta pour l’appontage, mais il devait contourner la passerelle et la cheminée avant d’atterrir. Lorsqu’il fut à la verticale du pont d’envol, il coupa les gaz. Il fut aidé lors de la phase finale par une équipe au sol, qui saisit l’appareil et l’immobilisa.

Dunning effectua un second essai cinq jours plus tard, le . Il était certain de pouvoir se poser complètement sans aide. Il donna l’ordre que l’équipe au sol ne touche pas l’avion avant qu’il ne soit totalement immobilisé. Mais un pneu éclata en touchant le pont, ce qui fit faire à l’appareil une embardée sur le côté. Il bascula par-dessus bord, tomba à l’eau et coula. Dunning mourut noyé avant qu’on puisse lui porter secours. En effet, il ne portait pas de matériel de flottaison, ce qui lui aurait probablement sauvé la vie.

Après cet accident mortel, on construisit un pont à l’arrière de la passerelle du HMS Furious, avec des câbles tendus longitudinalement, et d’autres en travers comme dans le système d’arrêt de Eugene Ely en 1911. Des crochets fixés à l’essieu du train d’atterrissage des avions s’engageaient dans les câbles longitudinaux, afin d’éviter que l’appareil ne dévie ainsi que cela s’était produit pour Dunning. Mais le système était très dangereux, et ne fut utilisé que pour trois appontages.

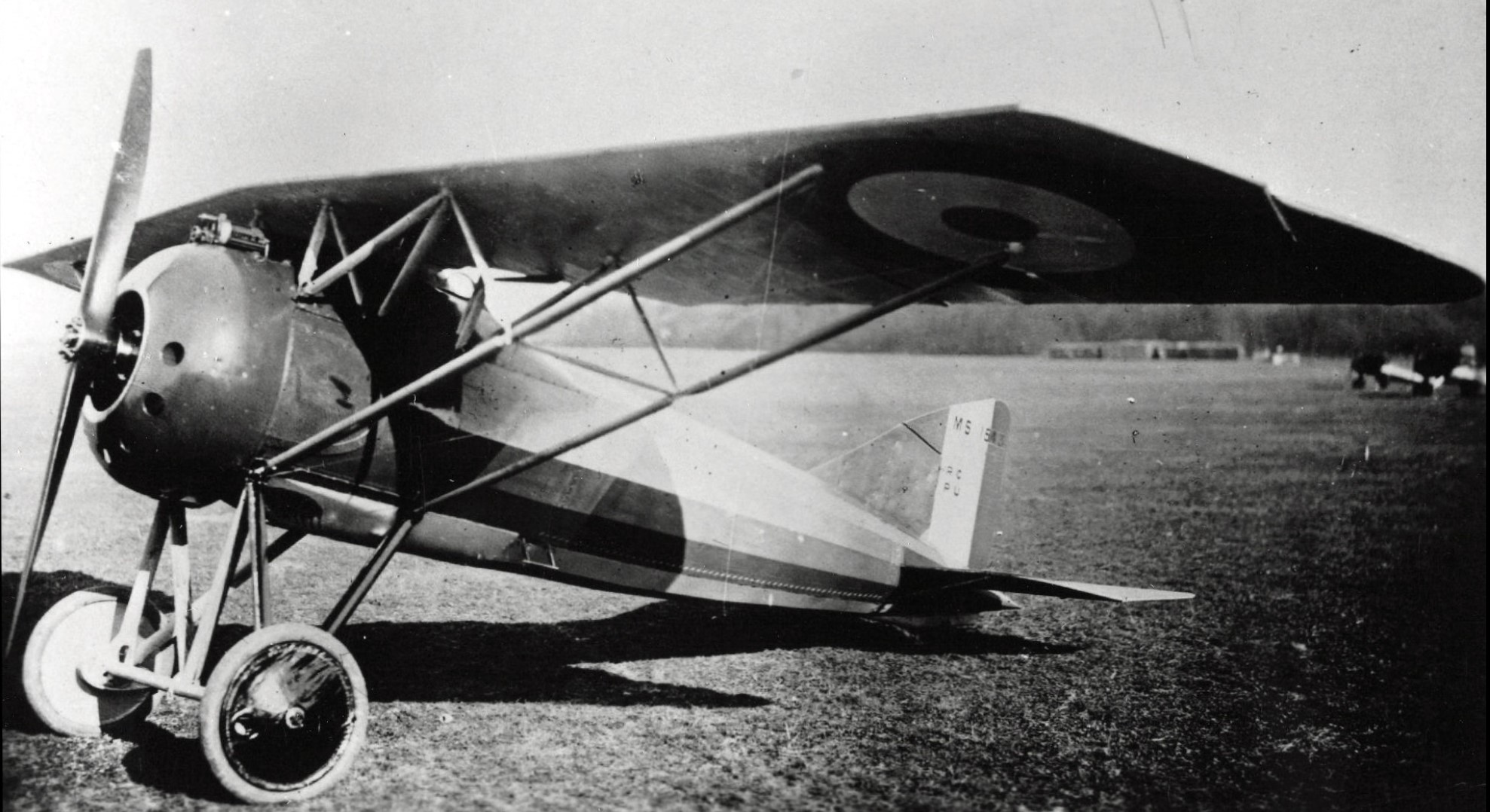

7 août 1917 : premier vol de l’avion de chasse Morane-Saulnier AI Parasol.

Le Morane-Saulnier AI a été développé pour remplacer le désuet Morane-Saulnier Type N. Son moteur a été monté dans un capot circulaire à façade ouverte. L’aile parasol a été balayée en arrière.

Les longerons et des nervures de la section du fuselage circulaire étaient en bois et recouverts de tissu. Les avions de production ont été donnés selon qu’ils avaient une arme (désigné MoS 27) ou deux mitrailleuses (désigné MoS 29).

L’AI a été brièvement exploité par un certain nombre d’escadrilles à partir de février 1918, mais à la mi-mai 1918, la plupart avaient été retirés des opérations et remplacés par des SPAD XIII en raison de problèmes structurels. Une fois ce problème résolu, les avions ont été remis en service, mais en tant qu’avions d’entraînement avancés, de nouveaux exemplaires spécialement construits étant désignés MoS 30 E.1. Beaucoup ont été utilisés après la guerre après avoir été vendus comme surplus, comme avions de voltige, dont un qui a été piloté par Charles Nungesser pour une tournée à travers les États-Unis.

Cinquante et un MoS 30 E.1 ont été achetés par la Force expéditionnaire américaine comme avions d’entraînement à la poursuite.

7 août 1918 : le général Ferdinand Foch est fait Maréchal de France.

Par Décret du , Foch est élevé à la dignité de maréchal de France, et c’est avec cette distinction qu’il planifie et mène l’offensive générale qui va forcer l’Allemagne à demander et signer l’armistice, le .

Par Décret du , Foch est élevé à la dignité de maréchal de France, et c’est avec cette distinction qu’il planifie et mène l’offensive générale qui va forcer l’Allemagne à demander et signer l’armistice, le .

Il est ainsi le seul maréchal de France de la Grande Guerre à recevoir cette distinction en exercice avant l’armistice, le maréchal Joffre, maréchal depuis 1916, l’ayant reçue après sa mise à l’écart.

Il préside la délégation alliée qui reçoit les plénipotentiaires allemands et signe l’armistice de 1918 conclu dans la clairière de Rethondes. Le jour même de l’armistice, il est nommé à l’Académie des sciences, et dix jours plus tard il est élu à l’Académie française, au fauteuil N° 18. Il a également été membre de l’académie de Stanislas.

Après la guerre, il est élevé à la dignité de maréchal du Royaume-Uni en 1919, puis à celle de maréchal de Pologne en 1923.

7 août 1918 : premier vol du Spad XX.

Le Blériot-SPAD S.XX était un avion de chasse français développé vers la fin de la Première Guerre mondiale. Trop tard pour servir pendant la guerre, près d’une centaine de ces appareils équipèrent l’armée de l’Air dans les années qui suivirent. Ces appareils agiles furent également utilisés avec succès pour les courses aériennes et l’établissement de records.

Le S.XX était une version améliorée du S.XVIII et était un biplan de chasse biplace avec pilote et mitrailleur de queue. De conception conventionnelle, il comportait une aile supérieure à flèche prononcée, reliée à l’aile inférieure par de larges montants en I. Comme son prédécesseur, le S.XX fut familièrement surnommé « Herbemont », du nom de son concepteur. Initialement, le gouvernement français avait passé un contrat à durée indéterminée pour ces appareils, au rythme de 300 exemplaires par mois. Cependant, celui-ci fut annulé à l’Armistice, avant même la livraison du premier appareil. La commande fut ensuite relancée afin d’acquérir un chasseur moderne pour l’armée de l’air française d’après-guerre, et 95 exemplaires furent achetés. Par ailleurs, le japonais Mitsubishi en acheta trois exemplaires, et le gouvernement bolivien en acheta un.

En 1918 , un S.XX établit le record du monde de vitesse pour un avion biplace, avec une vitesse de 230 km/h et en juillet 1919, Joseph Sadi-Lecointe établit un record d’altitude de 8 900 m (29 200 pieds) sur un seul appareil. Ce fut le début d’une série prodigieuse de records établis par une série de S.XX perfectionnés, à l’envergure de plus en plus réduite. Avant la fin de l’année, Sadi-Lecointe établit deux nouveaux records de vitesse pour la catégorie S.XX : 249 km/h en septembre et 252 km/h en octobre, et remporta le Prix Henri Deutsch de la Meurthe cinq jours plus tôt.

En 1920, les S.XX ont battu des records non seulement dans leur propre catégorie, mais aussi le record du monde absolu de vitesse aérienne à trois reprises. Le 28 février, Jean Casale a atteint 283 km/h, mais ce record a rapidement été battu à deux reprises par Bernard de Romanet, d’abord le 9 octobre avec une vitesse de 292 km/h, puis le 4 novembre à 309 km/h. La même année, les deux S.20bis-5 ont participé à la Coupe Gordon Bennett. L’un, piloté par Casale, a été disqualifié, mais l’autre, piloté par de Romanet, a terminé deuxième.

7 août 1930 : premier vol de l’ambulance aérienne Potez 42.

7 août 1941 : mort en mission aérienne de Bruno Mussolini, fils de Benito Mussolini.

Grand passionné d’aviation, Bruno Mussolini a eu à Bologne comme compagnon de formation Federico Cozzolino (it), avec qui il a partagé sa passion et avec qui il a travaillé à la Regia Aeronautica.

Durant la guerre entre l’Italie et l’Éthiopie, il fut affecté avec son frère Vittorio, à la 14e escadre Quia sum leo, connue comme Testa di leone (Tête de Lion). En août 1937, il participa, avec un Savoia-Marchetti SM.79 de l’escadre.

, il intégra le XXVIIe groupe du 8e escadron de bombardiers rapides commandé par le colonel Attilio Bisseo, parti en Espagne, où il intégra l’Aviazione Legionaria et où il resta pendant une courte période dans les Îles Baléares. Il regagna rapidement l’Italie par ordre de Franco, après avoir pris part à 8 missions de combat.

Bruno Mussolini lança un défi public par la radio aux pilotes volontaires républicains de la Fuerzas Aéreas de la República Española. Le défi fut relevé par le pilote américain Derek D. Dickinson, de la formation des Alas Rojas (Ailes Rouges). Le , Bruno Mussolini décolla de Palma de Majorque sur un Fiat G.50, et Derek Dickinson de Castellón de la Plana sur un Boeing P-26. Ils étaient accompagnés par deux éclaireurs, qui devaient être témoins du duel. L’altitude choisie était de mille mètres.

Mussolini encadra tout d’abord avec ses mitrailleuses Dickinson qui, blessé à la main, ne pouvait pas agiter le drapeau blanc de la capitulation. Dans une manœuvre désespérée, ce dernier réussit à se placer au-dessus de l’avion de Mussolini et à l’encadrer à son tour avec ses mitrailleuses. À ce stade, le pilote italien agita son écharpe, car son moteur était tombé en panne. L’avion de chasse de Dickinson portait les marques de 326 impacts et son pilote était blessé à la main, tandis que l’appareil de Mussolini avait dû atterrir sur une zone plane, moteur arrêté.

Lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Mussolini fut affecté au 47e escadron de bombardement terrestre de Grottaglie (province de Tarente) et le 1er, on lui confia le commandement de la 274e escadrille de bombardement à longue portée, basée à Pise. Cette escadre avait reçu en dotation les nouveaux bombardiers à quatre moteurs Piaggio P.108B.

Deux mois plus tard, le , il trouva la mort lorsque, en phase d’atterrissage, les moteurs subirent une brusque perte de puissance, entraînant une perte de contrôle. Avec lui moururent le lieutenant-pilote Francesco Sacconi et l’officier mécanicien Angelo Trezzini. Le corps de Bruno Mussolini fut transporté de Pise à Predappio par un train spécial, circulant entre deux files ininterrompues d’Italiens, qui saluaient avec le bras tendu, et en présence de quelques officiers prisonniers de la RAF, qui voulurent rendre hommage à l’ennemi tombé.

7 août 1941 : premier vol du bombardier-torpilleur américain Grumman TBF Avenger.

Le Grumman TBF Avenger (désigné aussi TBM pour ceux qui ont été construits par la division Eastern Aircraft de General Motors) est un bombardier-torpilleur américain initialement développé pour la Marine des États-Unis et le Corps des Marines des États-Unis et utilisé par un grand nombre de forces aériennes dans le monde. Il entra en service en 1942 et fut utilisé pour la première fois au cours de la bataille de Midway. Le TBD Devastator, le principal bombardier-torpilleur de la Marine américaine de 1935 à 1942, était déjà obsolète en 1939. Grumman développa un nouvel avion dont le premier prototype fut appelé XTBF-1. Tout au long de la guerre du Pacifique, le Grumman Avenger fut un redoutable avion torpilleur.

Cet avion fut conçu en 1940, son premier vol eut lieu le 1er et la chaîne de montage bâtie pour sa construction fut inaugurée le , le jour même de l’attaque de Pearl Harbor. Jusqu’en , 9 839 exemplaires au total furent assemblés dont 222 pour le Royaume-Uni. 7 546 furent produits par General Motors dans sa Eastern Aircraft Division (5 usines).

Comme son prédécesseur le Douglas Devastator, l’Avenger était équipé d’ailes repliables, de manière à gagner de la place dans les porte-avions destinés à l’embarquer. Il y avait trois sièges : pilote, mitrailleur arrière (en tourelle supérieure) et bombardier, qui faisait aussi office de radio et de mitrailleur ventral.

Le TBF avait une large soute à bombes lui permettant d’emporter soit une torpille de 900 kg ou jusqu’à 900 kg de bombes ou 1268 l de carburant (trois réservoirs). Enfin, l’avion était extrêmement solide, et avec un plafond de 6 800 m et un rayon d’action à pleine charge de 1 600 km, c’était le meilleur bombardier-torpilleur américain jamais conçu, supérieur également à son équivalent japonais, le Nakajima B5N « Kate ».

Pendant la bataille de Midway, les groupes de bombardiers-torpilleurs lancés par le Hornet, l’Enterprise, et le Yorktown avaient subi des pertes terribles. Dans un des groupes il n’y avait eu qu’un survivant. Ceci était dû à la faible vitesse du Douglas TBD Devastator (320 km/h en phase de bombardement) et à son faible armement défensif. Ironiquement, les premiers TBF avaient été livrés quelques heures après le départ de la flotte de Pearl Harbor (quoique certains TBF participèrent malgré tout aux combats).

Le , soit le jour de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, Grumman inaugura l’usine qui allait construire le TBF. En , une première livraison de 100 appareils fut faite à la Navy.

Au moment de la bataille de Midway, et bien que les avions soient arrivés trop tard pour embarquer sur les porte-avions partis pour la bataille de Midway, six Avenger se trouvaient sur les îles Midway avec une partie de l’escadron de torpilleurs qui avaient embarqué sur le Yorktown avec des Devastators. Malheureusement, les pilotes avaient peu d’expérience avec les nouveaux appareils, et un seul TBF revint de la bataille.

Le 24 août 1942, la bataille de porte-avions suivante eut lieu lors de la bataille des Salomon orientales. En s’appuyant sur les porte-avions Saratoga et Enterprise, les 24 TBF présents furent capables de couler le porte-avions léger japonais Ryūjō et d’éliminer un bombardier en piqué, au prix de sept avions.

Un autre fait majeur eut lieu lors de la bataille navale de Guadalcanal en novembre 1942, lorsque les Avengers des US Marines d’Henderson Field, et du porte-avions Enterprise aidèrent à détruire le premier navire de ligne de la marine impériale à être coulé, le Croiseur de bataille japonais Hiei, qui avait déjà été stoppé la nuit précédente par la flotte américaine.

Outre son rôle traditionnel de torpillage de navires de surface, les Avengers ont détruit pendant la guerre environ 30 sous-marins, dont le sous-marin cargo japonais I-52. Ils ont été l’un des chasseurs de sous-marins les plus efficaces dans le théâtre du Pacifique, ainsi que dans l’Atlantique, lorsque des porte-avions d’escorte furent enfin disponibles pour escorter les convois alliés. Là, les Avengers ont contribué à repousser les sous-marins allemands tout en fournissant une couverture aérienne aux convois.

Après la Bataille de la mer des Philippines, au cours de laquelle plus de 250 avions japonais furent abattus du 19 au 20 juin 1944, l’amiral Marc Mitscher ordonna une mission de 220 avions pour retrouver la force opérationnelle japonaise. Combattant à 300 milles marins (560 km) de la flotte, à l’extrême limite de leur portée, un groupe de Hellcats, TBF/TBM et bombardiers en piqué subit de nombreuses pertes. Cependant, les Avengers du porte-avions USS Belleau Wood coulèrent le porte-avions léger Hiyō.

En juin 1943, peu avant son 19e anniversaire, le futur président George H. W. Bush fut nommé aviateur naval. Plus tard, alors qu’il pilotait un TBM avec le VT-51 de l’USS San Jacinto, son Avenger fut abattu le 2 septembre 1944 au-dessus de l’île de Chichi Jima dans le Pacifique. Cependant, il avait largué sa charge utile et touché sa cible, une tour radio, avant d’être contraint de sauter en parachute au-dessus de l’eau. Ses deux coéquipiers moururent. Il fut secouru en mer par le sous-marin américain USS Finback. Il reçut plus tard la Distinguished Flying Cross, l’Asiatic-Pacific Campaign Medal et la World War II Victory Medal.

Ce sont des TBF Avenger qui torpillèrent les supers cuirassés japonais Musashi, le et Yamato, le , la marine américaine ayant une supériorité aérienne complète dans les deux engagements.

Paul Newman, un autre aviateur célèbre d’Avenger, était mitrailleur/radio dans la coupole arrière. Il espérait être accepté pour une formation de pilote, mais n’a pas été retenu car il était daltonien. Le , Newman était à bord du porte-avions d’escorte USS Hollandia à environ 800 km du Japon lorsque l’Enola Gay a largué la première bombe atomique sur Hiroshima.

Après la fin de la guerre, le , 5 appareils décollent de Fort Lauderdale pour un vol d’entraînement au bombardement d’environ deux heures. Les cinq appareils, totalisant 14 hommes d’équipage disparaissent en mer sans laisser aucune trace. Certains avancent qu’ils auraient disparu dans le triangle des Bermudes, mais les enquêtes laissent à penser que les pilotes auraient été désorientés et se seraient abimés en mer après que leurs appareils soient tombés à court de carburant.

7 août 1942 : les Américains débarquent à Guadalcanal.

La bataille de Guadalcanal, également connue sous l’appellation campagne de Guadalcanal et sous le nom de code opération Watchtower par les forces alliées, est une importante bataille de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre d’opérations de l’océan Pacifique qui s’est déroulée entre le et le sur et autour de l’île de Guadalcanal, dans le cadre de la campagne des îles Salomon. Ce fut la première offensive majeure des forces alliées contre l’empire du Japon.

Le , les forces alliées, majoritairement américaines, débarquèrent sur les îles de Guadalcanal, Tulagi et Florida, dans le Sud des îles Salomon, avec l’objectif d’empêcher les Japonais de les utiliser pour menacer les voies logistiques et de communication entre les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Alliés avaient également l’intention d’utiliser Guadalcanal et Tulagi comme bases pour soutenir une campagne dont l’objectif était de capturer ou neutraliser la base principale japonaise de Rabaul sur l’île de Nouvelle-Bretagne. Ils submergèrent les défenseurs japonais en infériorité numérique, qui occupaient les îles depuis mai 1942, et prirent Tulagi et Florida ainsi qu’un aérodrome, appelé plus tard piste Henderson, qui était en construction sur Guadalcanal. De puissantes forces navales des États-Unis appuyèrent les débarquements.

Surpris par l’offensive alliée, les Japonais firent plusieurs tentatives entre août et novembre 1942 pour reprendre la piste. Trois batailles terrestres majeures, sept batailles navales (cinq opérations nocturnes et deux batailles de porte-avions) et des batailles aériennes continues, presque quotidiennes, culminèrent à la bataille navale décisive de Guadalcanal au début du mois de novembre 1942 au cours de laquelle la dernière tentative des Japonais de bombarder l’aérodrome depuis la mer et la terre avec suffisamment de troupes pour la reprendre, fut défaite. Au mois de décembre 1942, ils renoncèrent à toute nouvelle tentative puis évacuèrent le reste de leurs forces le , face à une offensive du XIVe corps de l’US Army, cédant ainsi l’île aux Alliés.

Sur le théâtre d’opérations du Pacifique, la campagne de Guadalcanal fut une victoire stratégique interarmes importante des forces alliées sur les Japonais. Ces derniers avaient atteint le point culminant de leurs conquêtes dans le Pacifique et Guadalcanal marque pour les Alliés le passage d’une série d’opérations défensives à une stratégie offensive et le début de leur campagne de reconquête des îles Salomon, de la Nouvelle-Guinée et du Pacifique central, qui aboutira à la reddition finale du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

7 août 1943 : premier vol du bombardier soviétique à long rayon d’action Iliouchine Il-6.

L’Iliouchine Il-6 était un bombardier soviétique à long rayon d’action développé à partir de l’Il-4 en 1942. Initialement conçu comme un remplaçant rapide de l’Il-4, il fut repensé pour devenir un bombardier à très long rayon d’action équipé de moteurs diesel économes en carburant avant le début de la production du prototype unique en décembre 1942. Les essais en vol révélèrent des problèmes de contrôlabilité à l’atterrissage à des masses élevées, et les moteurs se révélèrent difficiles à démarrer à basse température et lents à réagir aux mouvements de la manette des gaz. Le développement ultérieur fut abandonné en 1944.

Extérieurement similaire à l’Il-4, l’Il-6 était plus rapide et possédait un fuselage plus long et plus fin, équipé d’une aile entièrement nouvelle, fortement conique, avec un allongement de 8. Les nacelles moteurs furent profilées pour réduire la traînée et augmenter la vitesse, les radiateurs moteurs étant montés dans la section centrale de l’aile, alimentés par des fentes pratiquées dans le bord d’attaque de l’aile. L’armement défensif fut considérablement amélioré avec cinq canons de 20 mm montés sur des supports flexibles dans le nez, une tourelle dorsale, deux positions de ceinture et un blindage ventral à l’avant du plan horizontal.

L’Il-6 était initialement destiné à remplacer l’Il-4 à grande vitesse. Mais après l’achèvement de la conception initiale en août 1942, les VVS demandèrent que le bombardier ait un rayon d’action accru plutôt qu’une vitesse élevée. Les moteurs radiaux M-71 d’origine furent donc remplacés par des moteurs diesel Charomskiy ACh-30 à faible consommation de carburant, qui promettaient de conférer à l’Il-6 l’autonomie requise, notamment à des masses modérées. La conception révisée fut achevée en décembre 1942 et la production du prototype débuta. Le premier vol de l’Il-6 eut lieu à Irkoutsk le 7 août 1943, avec des moteurs ACh-30B de moindre puissance remplaçant les ACh-30BF indisponibles.

Les essais en vol révélèrent une maniabilité difficile et un manque de puissance dû à l’indisponibilité des moteurs ACh-30BF prévus. Les essais en vol se poursuivirent sans les mitrailleuses latérales et leur mitrailleur jusqu’à l’installation des ACh-30BF entre mai et juillet 1944. Malgré les modifications, l’appareil souffrait toujours d’une mauvaise maniabilité à basse vitesse et à forte masse, ainsi que de très mauvaises performances en vol plané. Tout au long des essais en vol, les moteurs se comportèrent de manière satisfaisante, mais se révélèrent très difficiles à démarrer à basse température ambiante et répondaient lentement aux mouvements de la manette des gaz. La poursuite du développement fut abandonnée.

7 août 1944 : mort en mission aérienne du pilote et as allemand Horst Ademeit (166 victoires).

Horst Ademeit (8 février 1912 – 7 août 1944) était un as de chasse de la Luftwaffe allemande et récipiendaire de la Croix de chevalier de la Croix de fer avec feuilles de chêne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ademeit a combattu lors de la bataille d’Angleterre et sur le front de l’Est où il a été officiellement crédité de 166 victoires aériennes avant sa disparition lors d’une mission au-dessus de la Lettonie le 7 août 1944.

Horst Ademeit est né le 8 février 1912 à Breslau , dans le royaume de Prusse de l’Empire allemand (aujourd’hui Wrocław, en Pologne). Il était le fils de Walter Ademeit, un Regierungsbaurat (officier du bâtiment du gouvernement). Il a étudié la chimie à l’ université Albertina de Königsberg et était membre du Corps de Mazovie de Königsberg. En 1933, il a été transféré à la Technische Hochschulen de Charlottenburg, Berlin, tandis que sa famille avait déménagé à Potsdam, près de là, où son père dirigeait la construction de l’ascenseur à bateaux de Niederfinow .

Horst Ademeit est né le 8 février 1912 à Breslau , dans le royaume de Prusse de l’Empire allemand (aujourd’hui Wrocław, en Pologne). Il était le fils de Walter Ademeit, un Regierungsbaurat (officier du bâtiment du gouvernement). Il a étudié la chimie à l’ université Albertina de Königsberg et était membre du Corps de Mazovie de Königsberg. En 1933, il a été transféré à la Technische Hochschulen de Charlottenburg, Berlin, tandis que sa famille avait déménagé à Potsdam, près de là, où son père dirigeait la construction de l’ascenseur à bateaux de Niederfinow .

Le 1er août 1936, Ademeit rejoint la Luftwaffe en tant que réserviste. Il est diplômé du Diplom Ingenieur de la Technische Hochschulen de Braunschweig (aujourd’hui Technische Universität Braunschweig) en 1938. Le 9 décembre 1938, Ademeit est nommé élève-officier de réserve et reçoit une formation de pilotage.

Au printemps 1940, l’Unteroffizier Ademeit fut transféré au 3. Staffel du Jagdgeschwader 54 Grünherz et participa à la bataille d’Angleterre. Il remporta sa première victoire aérienne lors de la bataille d’Angleterre le 18 septembre 1940. Cependant, peu de temps après, il fut abattu au-dessus de la Manche, s’éjecta et fut secouru indemne par le Seenotdienst.

En juin 1941, après l’ invasion allemande de l’Union soviétique, Ademeit accompagna le I./JG 54 sur le front de l’Est . Il remporta rapidement victoires aériennes, promotions et distinctions. Le 7 mars 1943, Ademeit fut nommé Staffelkapitän (chef d’escadron) du 6. Staffel du JG 54, en remplacement de l’Oberleutnant Hans Beißwenger , tué au combat la veille. En octobre 1943, Ademeit fut crédité de sa 100e victoire aérienne. Il fut le 61e pilote de la Luftwaffe à atteindre la barre des 100 ans.

Le 4 février 1944, Ademeit succède au Hauptmann Walter Nowotny comme Gruppenkommandeur (commandant de groupe du I. Gruppe du JG 54. Le 14 février, le I. Gruppe se déplace vers un aérodrome nommé Wesenberg près de Rakvere, situé à environ 60 kilomètres au nord du lac Peipus et à 105 kilomètres à l’ouest de Narva. Le Gruppe est subordonné à la 3. Flieger-Division (3e division aérienne) et combat dans la bataille de Narva.

Le 7 août 1944, Ademeit, aux commandes d’un Focke-Wulf Fw 190 A-5 ( Werksnummer 5960 — numéro d’usine), dirigea un vol de quatre Fw 190 vers la zone de combat près de Kreutzburg, sur la rive droite de la Daugava , où ils interceptèrent un vol de dix Ilyushin Il-2 et de chasseurs Yakovlev Yak-9 à 15h17. Son ailier, Gefreiter Biebrichter, rapporta plus tard qu’Ademeit avait été vu pour la dernière fois à la poursuite d’un Il-2 dans un épais nuage de fumée. Il poursuivit l’Il-2 vers l’est près de Dünaburg à travers la ligne de front , mais ne revint pas de cette mission et fut considéré comme porté disparu.

Ademeit fut remplacé par le capitaine Franz Eisenach à la tête du I. Gruppe. La radio berlinoise annonça sa défaite le 29 septembre 1944. Ademeit fut officiellement crédité de 166 victoires en plus de 600 missions sur le front de l’Est. Il fut promu major à titre posthume.

Ademeit a été crédité de 166 victoires aériennes. Mathews et Foreman, auteurs de Luftwaffe Aces — Biographies and Victory Claims, ont fait des recherches dans les Archives fédérales allemandes et ont trouvé des documents pour 160 revendications de victoires aériennes, toutes confirmées et revendiquées sur le front de l’Est. Les auteurs Prien, Stemmer, Rodeike et Bock énumèrent six autres victoires, les victoires aériennes numérotées 99 à 104, qui n’ont pas été documentées par Mathews et Foreman, dans la période du 18 septembre au 3 octobre 1943.

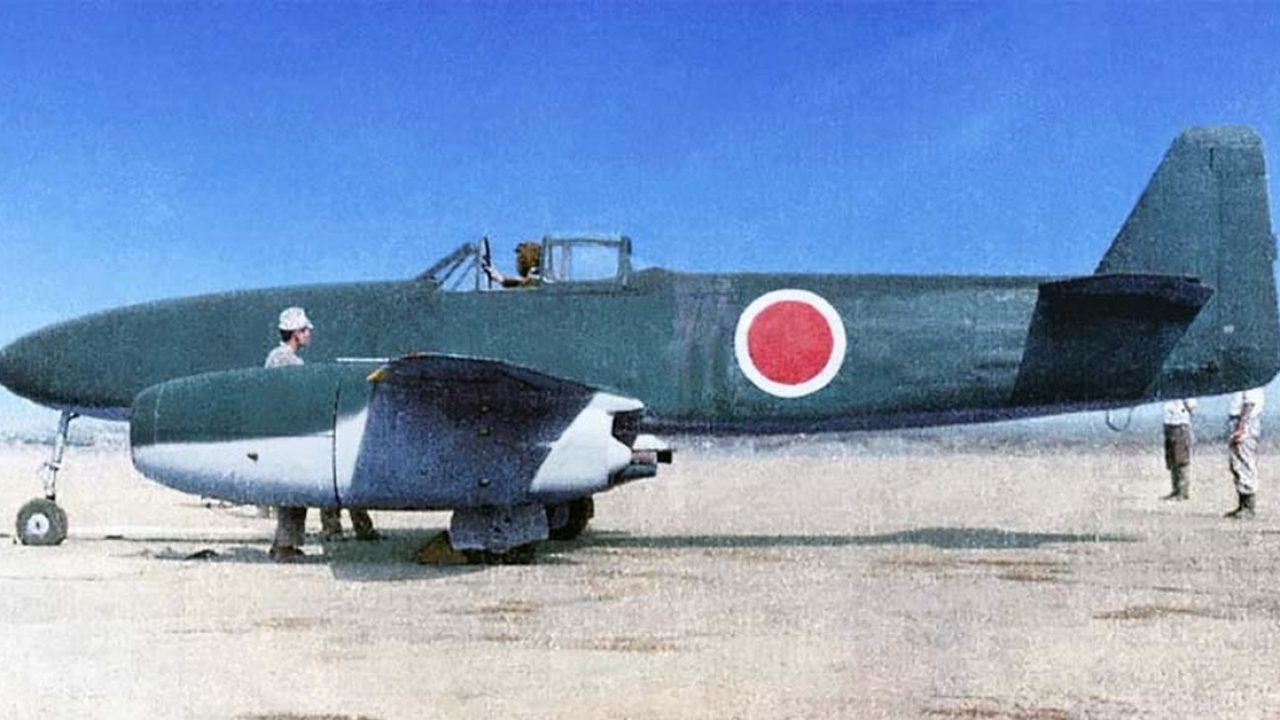

7 août 1945 : premier vol du premier avion à réaction japonais Nakajima Kikka.

Le Nakajima Kikka est le premier avion à réaction japonais. Il est développé par l’empire du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et son premier et seul vol d’essai a lieu huit jours avant l’annonce de la capitulation du Japon. Il est également appelé Kōkoku Nigō Heiki, « Arme impériale N°2 »).

Après que l’attaché militaire japonais en Allemagne a assisté aux essais du Messerschmitt Me 262 en 1944, la marine impériale japonaise demande à la compagnie aéronautique Nakajima de développer un appareil similaire pouvant être utilisé comme bombardier d’attaque rapide. L’une des spécifications de sa conception est qu’il doit être en mesure d’être construit en grande partie par des ouvriers non qualifiés, et que les ailes doivent être repliables. Cette dernière caractéristique a pour but de permettre de cacher l’avion dans des grottes ou des tunnels dans tout le Japon, car l’aéronavale japonaise (service aérien de la Marine impériale japonaise) se prépare à défendre les îles japonaises contre une prochaine invasion alliée (opération Downfall). Les ingénieurs de Nakajima, Kazuo Ohno et Kenichi Matsumura, conçoivent un avion ressemblant beaucoup au Me 262.

Le Kikka est d’abord conçu pour pouvoir utiliser le motoréacteur Ishikawajima Tsu-11, un hybride entre un moteur à pistons et un embryon de turboréacteur. Les conceptions suivantes lui préfèrent le Ne-10 (TR-10), un turboréacteur à compresseur centrifuge, et le Ne-12, qui ajoute quatre compresseurs axiaux devant le Ne-10. Les tests avec ce moteur montrent très vite qu’il ne peut pas produire la puissance nécessaire pour propulser l’avion, et le projet est arrêté temporairement. Il est ensuite décidé de produire un turboréacteur à compresseur axial sur le modèle du BMW 003 allemand.

Le développement du moteur est difficile, car uniquement basé sur quelques photographies et un dessin en coupe, mais un prototype viable, l’Ishikawajima Ne-20, est finalement construit. Durant l’été 1945, le projet Kikka progresse toujours, et à ce stade, à la vue de la détérioration de la situation japonaise dans la guerre, il est possible que la marine ait pensé à employer le Kikka comme avion kamikaze, bien que cette perspective soit douteuse en raison du coût élevé de l’appareil et la complexité à produire les turboréacteurs. En outre, d’autres projets plus économiques destinés spécifiquement au rôle de kamikaze, comme le basique Nakajima Ki-115 (conçu pour absorber les stocks de moteurs obsolètes du Japon), le Kawanishi Baika à pulsoréacteur, et le Yokosuka Ohka, sont déjà en cours de production de masse ou prêts à l’être.

Comparé au Messerschmitt Me 262, le fuselage du Kikka est nettement plus petit et classique dans sa conception, avec une queue et des ailes droites (plutôt que dirigées vers l’arrière). Les caractéristiques de la section transversale du fuselage triangulaire de l’avion allemand sont moins prononcées, en raison de la petitesse du réservoir de carburant. Le train d’atterrissage principal du Kikka est similaire à celui de l’A6M Zero, et la roue sous la queue est celle du bombardier Yokosuka P1Y Ginga.

Le Kikka est souvent identifié sous l’appellation de Nakajima J9N1, ou occasionnellement J9Y, ce qui, selon un chercheur du musée national de l’Air et de l’Espace, est incorrect. Le nom officiel de l’avion était Kitsuka, ce qui se prononce Kikka avec les caractères chinois utilisés par les Japonais. Comme d’autres avions japonais prévus pour être utilisés dans ses missions suicides, il n’a reçu qu’un nom. Les avions de la marine impériale japonaise étaient à l’époque désignés selon la même méthode que ceux des Américains. Une première lettre, indiquant le rôle/type de l’avion, suivie par un nombre qui indique où l’avion se situe dans la série d’appareils du même rôle, puis d’une seconde lettre indiquant la compagnie de production, et finalement, une dernière lettre indiquant le sous-type de l’avion. Ces quatre caractères restent constants pour toutes les variantes de l’appareil.

Le premier prototype commence des essais au sol à l’usine Nakajima le . Le mois suivant, il est démonté et livré au terrain d’aviation de Kisarazu, où il est ré-assemblé et préparé pour les essais en vol. Le premier vol a lieu le , avec pour pilote le lieutenant-commandant Susumu Takaoka. L’avion a de bonnes performances au cours d’un vol d’essai de vingt minutes, avec pour seul souci la longueur de la course au décollage. Pour le deuxième vol d’essai, quatre jours plus tard, des fusées d’assistance au décollage RATO sont installées sous l’avion. Le pilote est inquiet au sujet de l’angle sous lequel les tubes de roquettes sont fixés, mais le temps manque pour corriger cela et il est décidé de simplement réduire la poussée des roquettes de 800 kgp à seulement la moitié. Quatre secondes après le décollage, les roquettes sont activées, faisant immédiatement basculer l’avion en arrière sur sa queue et laissant le pilote sans contrôle. Après un temps de combustion de neuf secondes des roquettes, le nez de l’avion redescend et la roue avant entre en contact avec la piste, ce qui entraîne une décélération soudaine, mais les deux moteurs fonctionnent encore normalement. À ce stade, le pilote choisit d’interrompre le décollage, mais ses difficultés à arrêter l’avion et à effectuer un demi-tour risquent de faire rentrer l’appareil dans des bâtiments. Finalement, l’avion entre dans un fossé de drainage où se bloque son train d’atterrissage, et l’avion continue à avancer jusqu’à s’arrêter juste au bord de l’eau. Avant qu’il ne puisse être réparé, le Japon a capitulé et la guerre s’est terminée.

À ce stade, le deuxième prototype est en voie d’achèvement, et 23 avions sont en construction à l’usine principale de Nakajima à Koizumi (aujourd’hui Ōizumi dans la préfecture de Gunma) et sur un site sur l’île de Kyūshū. L’un d’entre eux est un avion d’entraînement à deux places. D’autres sont des avions de reconnaissance, et des chasseurs armés avec deux canons Type 5 de 30 mm de 50 coups chacun. Ceux-ci sont équipés de moteurs plus avancées que le Ne-20, connu sous le nom Ne-20-Kai (5,59 kN), Ne-130 (8,826 kN), Ne-230 (8,679 kN), ou Ne-330 (13,043 kN), qui devaient avoir environ 15 % à 140 % de poussée de plus que le Ne-20.

Après la guerre, plusieurs fuselages (et probablement aussi d’autres fuselages incomplets) sont amenés aux États-Unis pour y être étudiés. Aujourd’hui, il n’existe plus qu’un seul exemplaire, qui est exposé aux États-Unis au National Air and Space Museum : un Kikka qui a été transféré de la base aéronavale de Patuxent River, au Maryland, pour des analyses. Cet appareil est très incomplet et il est possible qu’il ait été « rafistolé » en mélangeant différents fuselages semi-achevés.

Deux moteurs Ne-20 amenés aux États-Unis sont étudiés par l’entreprise Chrysler en 1946. Cela n’est seulement révélé qu’en 2005 par W.I. Chapman, à l’époque chargé du projet. Un moteur est assemblé avec les parties de deux Ne-20, et testé pendant 11 heures et 46 minutes. Le rapport d’études est publié le , intitulé « Le Turboréacteur japonais NE-20. Construction et performance ».

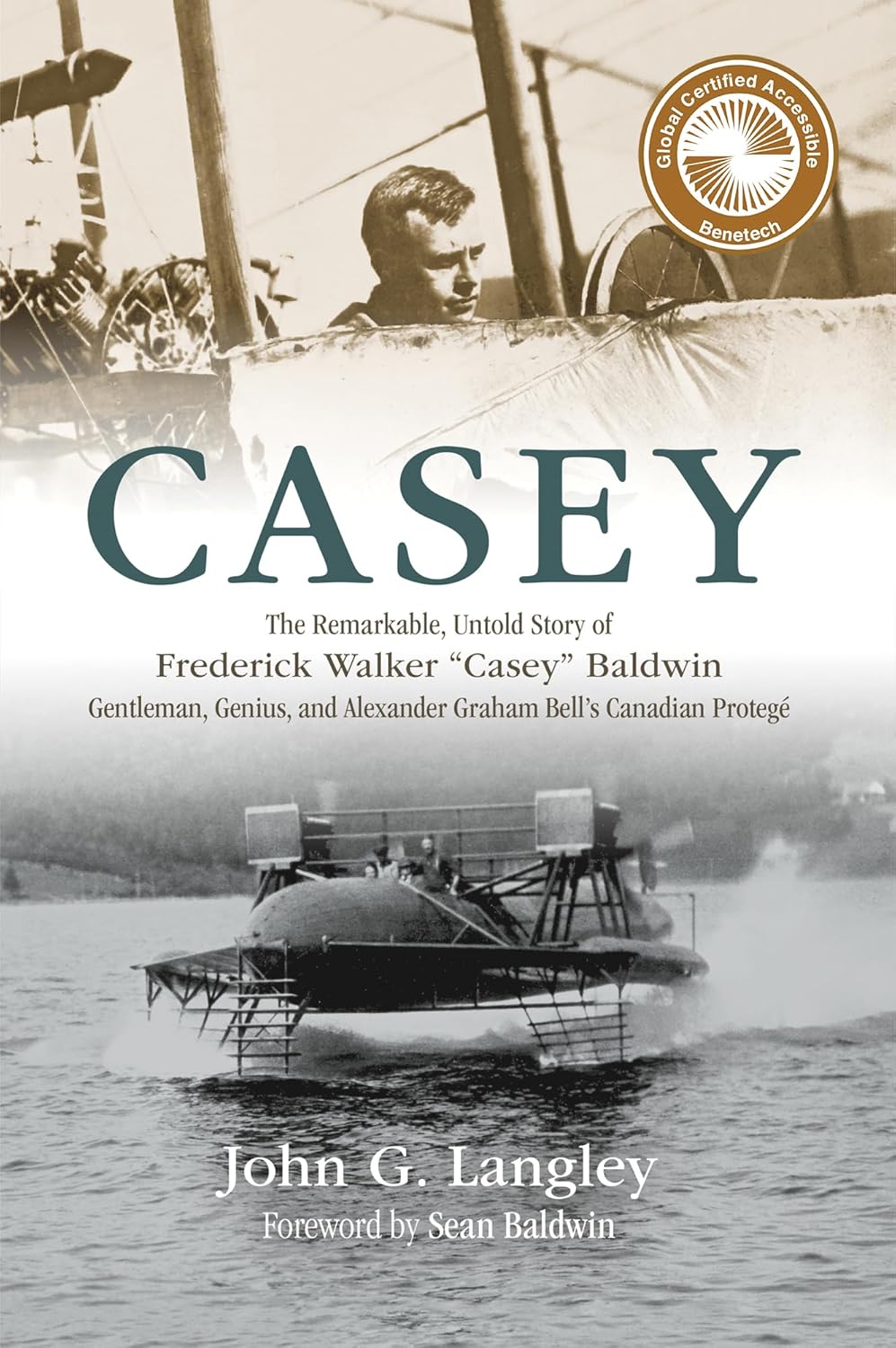

7 août 1948 : mort du pilote canadien Frederick Walker Baldwin, premier Canadien à piloter un aéronef plus lourd que l’air en 1908.

Frederick Walker Baldwin (2 janvier 1882 – 7 août 1948), aussi connu sous le nom de Casey Baldwin, petit-fils paternel du leader réformiste canadien Robert Baldwin, était un pionnier de l’hydroptère et de l’aviation et partenaire du célèbre inventeur Alexander Graham Bell. Il fut directeur des laboratoires Graham Bell de 1909 à 1932 et représenta Victoria à l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse de 1933 à 1937, où il joua un rôle déterminant dans la création du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. En 1908, il devint le premier sujet canadien et britannique à piloter un avion.

Né à Toronto, en Ontario , Casey Baldwin a fait ses études au Ridley College, où il a occupé des rôles de leadership étudiant importants, a remporté la médaille d’or Blake et a été capitaine de l’équipe de cricket.

Français En tant qu’étudiant de premier cycle à l’Université de Toronto, il a servi dans la deuxième compagnie de campagne des ingénieurs canadiens. Il a obtenu son diplôme de l’Université de Toronto en 1906, avec un diplôme en génie électrique et mécanique. Après avoir obtenu son diplôme, Baldwin est allé à Ithaca, New York , pour assister à une session d’été à l’Université Cornell. Il s’est ensuite rendu à Baddeck, en Nouvelle-Écosse , pour visiter la maison de son ami d’université Douglas McCurdy et du célèbre inventeur Alexander Graham Bell. Le 1er octobre 1907, avec les encouragements et le généreux soutien financier de l’épouse de Bell, Mabel Hubbard Bell, Bell, Baldwin, McCurdy et deux Américains, Glenn Curtiss et Thomas Selfridge, ont formé l’Aerial Experiment Association (AEA) dans le but exprès de « prendre l’air ».

Baldwin mit à profit ses compétences d’ingénieur pour participer à la construction du Silver Dart et de plusieurs autres avions expérimentaux. Le 12 mars 1908, à Lake Keuka, dans l’État de New York, il devint le premier Canadien, et le troisième ou le quatrième Nord-Américain, à piloter un avion. William Whitney Christmas prétendit avoir piloté son avion pour la première fois à diverses dates, entre septembre 1907 et mars 1908, près de Fairfax, en Virginie. Les deux premiers pilotes à réussir furent, bien sûr, les célèbres frères Wright , mais il semble peu probable qu’on puisse un jour établir avec certitude qui de Christmas ou de Baldwin était le « Troisième Homme ».

Baldwin a également contribué à la conception et à la construction de l’avion White Wing et du Red Wing , pilotant ce dernier lors d’une démonstration publique de vol d’avion motorisé à Hammondsport, New York en 1908.

À l’été 1908, Casey Baldwin et Alexander Graham Bell commencèrent à discuter de bateaux à moteur et commencèrent à construire et à tester différents modèles avant de se tourner vers la construction d’un avion capable de décoller de l’eau, qu’ils appelèrent tous deux « hydrodrome ». Si le projet fut temporairement abandonné, Baldwin construisit en 1919 l’hydroptère HD-4 qui établit un record du monde de vitesse sur l’eau de 113,56 km/h sur le lac Bras d’Or. Cependant, l’embarcation ne connut pas de succès commercial et le projet HD-4 fut abandonné en 1921.

Après le décès d’Alexander Graham Bell (2 août 1922), Casey Baldwin poursuivit la construction de bateaux et les expériences sur les hydroptères au Cap-Breton en tant que directeur des Laboratoires Graham Bell. Les derniers mots de Bell en 1922 furent « Soyez à vos côtés Casey », un encouragement à sa famille à poursuivre l’œuvre de Baldwin. Célébrité locale, Baldwin fut élu député provincial du comté de Victoria en 1933. Il fut l’un des fondateurs du Cruising Club of America.

Casey Baldwin est décédé à Beinn Bhreagh, en Nouvelle-Écosse, en 1948. Suite à sa création, en 1974, il a été intronisé à titre posthume au Panthéon de l’aviation du Canada. En son honneur, le prix Casey Baldwin est décerné chaque année par l’Institut aéronautique et spatial du Canada aux auteurs du meilleur article publié dans la Revue aéronautique et spatiale du Canada.

7 août 1951 : premier vol du McDonnell F3H Demon, premier véritable chasseur embarqué tout temps de l’US Navy.

En 1949, l’US Navy cherchait déjà un remplaçant pour les F2H Banshee. Elle se tourna logiquement vers McDonnell pour lui demander de concevoir cet appareil autour du nouveau réacteur Westinghouse J40 qui devait offrir trois fois plus de poussée que les deux réacteurs du Banshee. Malheureusement, le J-40 se révéla très en dessous de ces prévisions, ne développant qu’un tiers de la poussée initialement prévue. Pire, huit des trente cinq exemplaires construits firent l’objet d’accidents graves et les appareils restants furent cloués au sol. De plus, le poids à vide et en charge ne cessant d’augmenter, le J-40we fut incapable de performances acceptables. Westinghouse proposa donc une version améliorée du J-40, le J-40WE-22. Ce dernier se révélant pire que son prédécesseur, et l’US Navy entreprit de réinstaller l’ancienne version du J-40.

McDonnell et l’US Navy se mirent à la recherche d’un autre moteur. La meilleure alternative fut trouvée avec l’Allison J71 qui équipait déjà les B-66 Destroyer. Mais le montage de ce réacteur impliquait une modification des ailes et un fuselage plus large. Les nouveaux Demon avec le réacteur J71 furent dénommés F3H-2N.

Les F3H-2N connurent eux aussi des problèmes dus à la faible poussée du J71. Néanmoins l’US Navy passa commande de 239 F3H-2N.

L’armement standard était de quatre canons Colt Mk 12 de 20 mm, puis quatre missiles Sparrow et plus tard Sidewider. En mission de chasse les canons étaient souvent démontés, pour gagner du poids, et seuls les missiles (en général 2 Sparrow et 2 Sidewinder) étaient conservés.

En dehors des problèmes de réacteurs, le Demon fut aussi affecté par d’autres facteurs :

- Le Demon a été le premier chasseur à avoir des servocommandes à commande hydraulique, mécanique, sans back-up. En cas de défaillance du circuit hydraulique, une pompe à air à vérin hydraulique, installée juste en avant du ventre de l’appareil, entraînait une pompe hydraulique qui alimentait le petit système d’urgence mais uniquement hydraulique. Le système fonctionnait bien aussi longtemps que l’avion évoluait à des vitesses élevées, mais en vitesse plus réduite notamment lors de l’atterrissage, ce système ne fournissait pas assez d’énergie pour répondre aux besoins hydrauliques nécessaires pour contrôler l’avion.

- Le F3H-1 rencontra beaucoup de problèmes au niveau des sièges éjectables, qui furent responsables d’une partie des décès sur le F3H. Les premiers sièges éjectables furent finalement remplacés par des sièges Martin Baker plus fiables.

- Même avec le nouveau réacteur J-71, le Demon connut des problèmes d’extinction moteur par temps de pluie ou de gel. Le problème fut corrigé notamment par la réduction de taille de certaines aubes du réacteur, ce qui réduisit encore la poussée du J-71.

La carrière du Demon fut écourtée à la suite de 11 accidents successifs coûtant la vie à deux pilotes, l’un des accidents survenant lors d’une présentation au Président des États-Unis Eisenhower en 1957. Tous les F3H-1 furent cloués au sol, jusqu’à l’arrivée de la version F3H-2.

À la suite de ces accidents la majorité des pilotes décollèrent des porte-avions verrière ouverte afin de faciliter l’éjection.

Un total de 519 exemplaires furent construits avant que la production ne cesse en 1959. Le Demon resta tout de même en première ligne jusqu’à l’arrivée en service du McDonnell Douglas F-4 Phantom II en 1962, plus performant et plus polyvalent. En septembre 1964, le dernier escadron équipé de Demon, les VF-161 Chargers, échangea ses F-3 contre des F-4B Phantom II. Il n’a pas participé à la guerre du Vietnam.

Les performances du Demon laissant à désirer, McDonnell entreprit, dans un premier temps sur fonds propres, dès l’été 1953, de développer un Super Demon (Mc Donnell Mod 98B ou F3H-3G). En 1954 l’US Navy demanda, pour un projet d’avion d’attaque embarqué, d’équiper les F3H-3G avec des réacteurs Wright J65, et le F3H-3G devint le YAH-1. Parallèlement, le Super Demon F3H-3G fut abandonné au profit du F-8 Crusader, et en 1954 le YAH-1 fut également abandonné au profit du A-4 Skyhawk.

7 août 1953 : premier vol de l’avion expérimental à statoréacteur Leduc 0.21.

Quatre types se succédèrent, de puissances et de performances croissantes, Leduc 010, Leduc 016, Leduc 021 et Leduc 022 ; mais tous avaient en commun deux caractéristiques principales originales, leur mode de propulsion et leur forme :

- leur propulsion par statoréacteur (appelé aussi tuyère thermopropulsive par René Leduc), qui avait déjà été imaginée par René Lorin en 1913, ne nécessite aucune pièce tournante. Elle est adaptée aux hautes vitesses mais présente l’inconvénient de ne pas fonctionner aux faibles vitesses, donc de ne pas assurer le décollage. Pour permettre à l’avion de décoller et d’atteindre les conditions d’allumage de son statoréacteur, René Leduc adopte successivement deux formules :

- les Leduc 010, Leduc 016 et Leduc 021 sont installés sur le dos d’un avion porteur et largués en vol. Les avions porteurs utilisés sont de deux types : le SE 161 Languedoc et, exceptionnellement, le Heinkel He 274 ;

- le Leduc 022 est équipé d’un turboréacteur d’appoint ;

- leur forme particulière, très reconnaissable, les fait appeler familièrement « tuyaux de poêle volants ».

Les premiers essais sur maquette d’une tuyère thermopropulsive Leduc ont lieu en 1936 et sont présentés au salon de l’aéronautique. Le développement des avions Leduc, commencé avant la Seconde Guerre mondiale, s’étale principalement sur la période 1945-1958 dans le cadre d’une Société Leduc créée à cette fin, implantée à Argenteuil[2]. Il donne lieu :

- à la fabrication de six prototypes pour essais en vol (deux 010, un 016 transformé en 010, deux 021 et un 022) et d’un deuxième 022 achevé à 80 %. Il n’y a aucune fabrication en série ;

- au dépôt de nombreux brevets innovants.

Les essais en vol, qui couvrent une période de onze ans (de à ), ont lieu à Toulouse, à Brétigny, puis à Istres, avec pour pilotes d’essai Jean Gonord, Yvan Littolff et Jean Sarrail (et Bernard Witt pour le CEV). Plusieurs projets ou esquisses d’avions Leduc ne donnèrent lieu à aucune réalisation : les 011 (chasseur), 012 (bombardier), 015, 020, 030 (intercepteur bituyère supersonique à aile droite), 040 (intercepteur léger), 050 (bombardier, deux versions : monotuyère et bituyère).

En , devant les difficultés techniques rencontrées dans le développement, d’une part, et les contraintes budgétaires, d’autre part, l’État français prend la décision d’arrêter définitivement les travaux sur ces avions. La société Leduc ne disposant que de contrats de l’État, est dissoute.

L’avion français Nord 1500 Griffon, seul autre avion expérimental équipé d’un combiné turbo-stato, et à ce titre concurrent du Leduc 022, n’est pas affecté par les suppressions de programmes de 1958. Il poursuit ses essais pendant trois ans, et accumule de nombreux records, avec notamment André Turcat comme pilote.

Au début du mois d’, on apprend que Nord-Aviation a obtenu un contrat d’études, s’étendant sur une période de l’ordre de deux ans, au bénéfice de l’U.S Air Force et portant sur le combiné turbo-stato. Les techniciens américains avaient suivi avec le plus vif intérêt les travaux de René Leduc puis ceux réalisés sur le Griffon II par Nord-Aviation. Ce contrat représente une charge de travail pour les bureaux d’études de Nord-Aviation mais c’est aussi céder une avance technique dans un domaine où a brillé la France pendant des années. Les ingénieurs de Nord-Aviation ont la possibilité de prolonger leurs recherches, mais au seul profit de l’Amérique qui, à n’en pas douter, saurait en tirer parti à plus ou moins longue échéance. De fait, quelques années plus tard, le stato fut utilisé outre Atlantique sur des missiles. Ce n’était ni la première ni la dernière fois qu’une technique née en France, sans que l’on sache en évaluer l’importance, était appelée à renaître à l’étranger [3]. Nord-Aviation, après quatre contrats successifs passés par l’U.S Air Force pour poursuivre les développements du combiné turbo-stato, définit une chambre de combustion fonctionnant jusqu’à Mach 4, expérimentée dans les installations du Centre d’essais des propulseurs (CEP) de Saclay, en [4].

En 1962, plusieurs programmes d’engins équipés de statoréacteurs sont en cours en France et aux États-Unis[5] : le missile sol-air Bloodhound, de Bristol ; le CIM-10 Bomarc, de Boeing ; le RIM-8 Talos, de Bendix ; l’engin-cible CT41, de Nord-Aviation ; le missile expérimental Stataltex, de l’ONERA ; le missile Véga, de Nord-Aviation.

7 août 1963 : premier vol du Lockheed YF-12 « Blackbird ».

Le Lockheed YF-12 est un prototype d’avion d’interception à hautes performances conçu par les États-Unis. C’est un des développements du programme A-12 Oxcart lancé par la CIA à la fin des années 1950, qui aboutit en particulier à l’avion espion SR-71 Blackbird.

Malgré de bons résultats lors des essais en vol, le YF-12 ne fut jamais construit en série : sa seule réelle utilisation fut la participation à un programme de recherche mené par la NASA jusqu’en 1979.

En , pour des raisons budgétaires, l’United States Air Force abandonne le projet du XF-108 Rapier, un intercepteur capable de voler à Mach 3 et destiné à remplacer le F-106 Delta Dart. Lockheed propose alors un dérivé de l’avion espion A-12 Oxcart, en faisant valoir que l’essentiel de la conception de l’A-12 est déjà réalisé et donc que l’avion coûterait moins cher. En , il est décidé de prélever trois avions sur la chaîne d’assemblage de l’A-12 pour les transformer en prototypes YF-12.

Le nez est modifié pour installer le radar Hughes AN/ASG-18 développé à l’origine pour le F-108 et d’une portée supérieure à 320 km. La taille du radôme oblige à réduire les prolongements des ailes qui sont tronqués par rapport à ceux du A-12. Un second poste de pilotage destiné à l’officier de tir est ajouté. Les soutes contenant l’équipement de reconnaissance du A-12 sont modifiées pour permettre l’emport de 3 missiles air-air Hughes AIM-47 Falcon (eux aussi initialement destinés au F-108) de 180 km de portée et pouvant être dotés d’une tête à charge nucléaire. Les modifications apportées à l’aérodynamique de l’avion obligent à l’ajout d’ailerons ventraux sous le fuselage et les nacelles des réacteurs pour maintenir la stabilité.

Le premier des trois YF-12 effectue son vol inaugural le . Les essais de largage de missile, puis de tir réel sur des cibles télécommandées, ont lieu à partir de 1964 : 6 des 7 tirs réels sont réussis, y compris un tir depuis un YF-12 volant à Mach 3,2 et 23 000 m sur une cible volant nettement plus bas. Le 1er, un YF-12 établit un record simultané de vitesse et d’altitude en atteignant 3 330 km/h à 24 462 m.

Alors que l’USAF est prête à signer un contrat de production pour une centaine d’exemplaires, le secrétaire à la Défense refuse d’engager les fonds et préfère financer le F-106X (un F-106 Delta Dart avec un nouveau radar et d’autres améliorations qui promet d’être encore moins cher mais qui n’aboutit pas davantage). Le projet du YF-12 est donc abandonné début 1968.

En 1969, deux des YF-12 sont prêtés à la NASA pour un programme d’exploration des phénomènes rencontrés en vol à haute vitesse : études thermiques, études aérodynamiques, etc. Les deux avions effectuent près de 300 vols d’essais jusqu’en 1979, date de l’arrêt du programme. Le dernier vol d’un YF-12 a lieu le .

Sur les trois YF-12 construits, un est perdu à la suite d’un incendie à bord le , un autre est exposé au National Museum of the United States Air Force et le dernier sert à construire l’unique SR-71C (un biplace d’entraînement).

7 août 1990 : les États-Unis lancent l’opération « Bouclier du désert« (Desert Shield), en réaction à l’invasion du Koweït par l’Irak.

Le , près de 100 000 militaires de la coalition sont installés dans les États de la péninsule Arabique.

Le 8 novembre, ce sont 140 000 militaires, des centaines d’avions militaires de tous types et des dizaines de navires de guerre qui sont sur zone.

L’éventualité d’une intervention se faisant plus précise, des renforts affluent jusqu’au premier jour de l’offensive alliée le .

À cette date, environ 400 000 militaires des forces armées des États-Unis, 100 000 de l’armée saoudienne, 28 000 de l’armée britannique, 21 000 de l’armée syrienne, 19 000 de l’armée égyptienne, 18 000 de l’armée française et des forces de dizaines d’autres nations étaient sur place.

L’opération Tempête du désert verra, à partir du , quatre jours d’offensive terrestre balayant l’armée irakienne et libérant le Koweït.

7 août 2010 : mort du grand acteur Bruno Cremer (80 ans).

Entretien avec Jacques Chancel (Radioscopie du 30 octobre 1981)