7 mai 1487 : Début du siège de Málaga (Reconquista).

Le siège a duré environ quatre mois. C’était le premier conflit dans lequel des ambulances, ou des véhicules dédiés dans le but de transporter des blessés, ont été utilisés. Géopolitiquement, la perte de la deuxième plus grande ville de l’émirat — après Grenade elle-même — et de son port le plus important a été une perte majeure pour Grenade. La plupart de la population survivante de la ville a été réduite en esclavage ou mise à mort par les conquérants.

La citadelle résista jusqu’au 18 août 1487 lorsque son chef, le marchand Ali Dordux, se rendit au motif que son groupe de 25 familles serait autorisé à rester en tant que mudéjars. Les monarques entrèrent triomphalement le 18 août 1487. La forteresse du Gibralfaro, sous le commandement de Hamet el Zegrí, se rendit le lendemain.

7 mai 1832 : la Grèce est reconnue indépendante par le Traité de Londres.

Othon Ier de Grèce, prince de Bavière, est choisi roi de Grèce.

En , les représentants des puissances protectrices de la Grèce (Royaume-Uni, Russie et France) se réunissent à Londres afin de statuer sur l’avenir du nouvel État. Sans consulter les Grecs, les diplomates décident de faire du pays un royaume dont ils offrent la couronne au prince Othon de Bavière. Le candidat Wittelsbach offre en effet l’avantage de ne pas appartenir à la famille royale de l’une des trois puissances et donc de garantir l’équilibre entre celles-ci.

Les représentants des grandes puissances établissent par ailleurs que la succession au trône de Grèce doit se faire dans la descendance du roi Othon et, si celui-ci n’a pas d’enfant, dans la descendance de ses frères Luitpold et Adalbert. Le traité établit cependant que l’union des trônes de Bavière et de Grèce est interdite à jamais.

7 mai 1892 : Naissance de Tito (Josip Broz dit), maréchal et homme d’État yougoslave, président de la Yougoslavie de 1952 à 1980 († ).

Josip Broz participa durant l’entre-deux-guerres aux activités du Parti communiste yougoslave clandestin, puis mena diverses missions en Europe pour le compte du Komintern. Il utilisa, pendant cette période, les noms de guerre de « Walter », puis de « Tito ». Revenu en Yougoslavie à la fin des années 1930, il prit la tête du Parti communiste. Durant la Seconde Guerre mondiale, il prit la tête de la résistance communiste en Yougoslavie et parvint, au bout de quatre ans de conflit sanglant, à triompher de l’ensemble de ses adversaires (lire le livre de Jean-Christophe Buisson sur Mihailovic, opposé à Tito et abandonné par Churchill) et à réunifier sous sa bannière la Yougoslavie qui avait été démembrée à la suite de l’invasion de 1941.

S’étant assuré le monopole du pouvoir dès 1945, il fonda après-guerre le régime communiste yougoslave, dont il resta le principal dirigeant jusqu’à sa mort en 1980, avec les titres officiels de président du Conseil exécutif (chef du gouvernement), puis de président de la République (président à vie à partir de 1974). Il était également « maréchal de Yougoslavie » (du à sa mort, en 1980), le grade le plus élevé de l’armée de ce pays, dont il fut le seul titulaire. En tant que chef de gouvernement puis chef d’État, Tito utilisait de manière officielle le nom de Josip Broz Tito (parfois orthographié Josip Broz-Tito), en accolant son nom de guerre à son nom de naissance.

La Yougoslavie ayant rompu avec l’URSS en 1948, Tito opta ensuite, pendant la guerre froide, pour une politique de neutralité et de bonnes relations avec l’Ouest. Il fut, à ce titre, l’un des fondateurs du mouvement des non-alignés.

7 mai 1895 : à Saint-Pétersbourg, devant la Société russe de physique et chimie, le scientifique russe Alexander Stepanovich Popov fait la démonstration de son invention, le détecteur de foudre de Popov, premier récepteur radiophonique.

Le Popov présenta son récepteur à la Société Russe de Physique et de Chimie de Saint-Pétersbourg, et montra comment détecter les signaux d’un émetteur à étincelles. Depuis, la plupart des pays d’Europe de l’Est considèrent Popov comme le pionnier de la radio, et depuis 1945 le est fêté en Russie comme la « Journée de la Radio » ; Pourtant, rien ne prouve que ce jour-là, Popov fût parvenu à reconnaître un signal clair. En vérité, le premier rapport de Popov d’une authentique communication radio est l’expérience publique qu’il fit le à la Société de Physique et de Chimie : il parvint à recevoir distinctement en code Morse, à 250 m de distance, le message HEINRICH HERTZ, que le président de la société retranscrivit sur un tableau noir. Durant l’été 1895, Marconi était lui-même parvenu à transmettre des messages radio sur plus d’un kilomètre (expérience de Salvan), et c’est la raison pour laquelle les sources occidentales donnent la priorité d’invention à Marconi ; Kronstadt étant une base militaire, Popov s’était engagé à ne pas publier ses travaux, si bien que ses auditeurs ne purent évoquer ses expériences que bien des années plus tard : aussi ne disposons-nous d’aucune source contemporaine des événements de 1896.

L’article de Popov décrivant ses expériences : « Sur la réaction de la grenaille métallique aux oscillations électriques », parut le . Il ne déposa aucun brevet pour son invention. Au mois de il installa son récepteur équipé d’un enregistreur à rouleau sur les toits de l’Institut Forestier de Saint-Pétersbourg et parvint à détecter un orage distant de 50 km. Son article, dont il donna lecture le , conclut par l’appréciation suivante : « Permettez-moi d’exprimer le vœu que mon appareil soit utilisé un jour pour transmettre des signaux à longue distance par des vibrations à haute fréquence, dès que l’on disposera d’un générateur assez puissant pour créer de telles vibrations ».

7 mai 1910 : la société Antoinette utilise un simulateur de vol pour former ses pilotes.

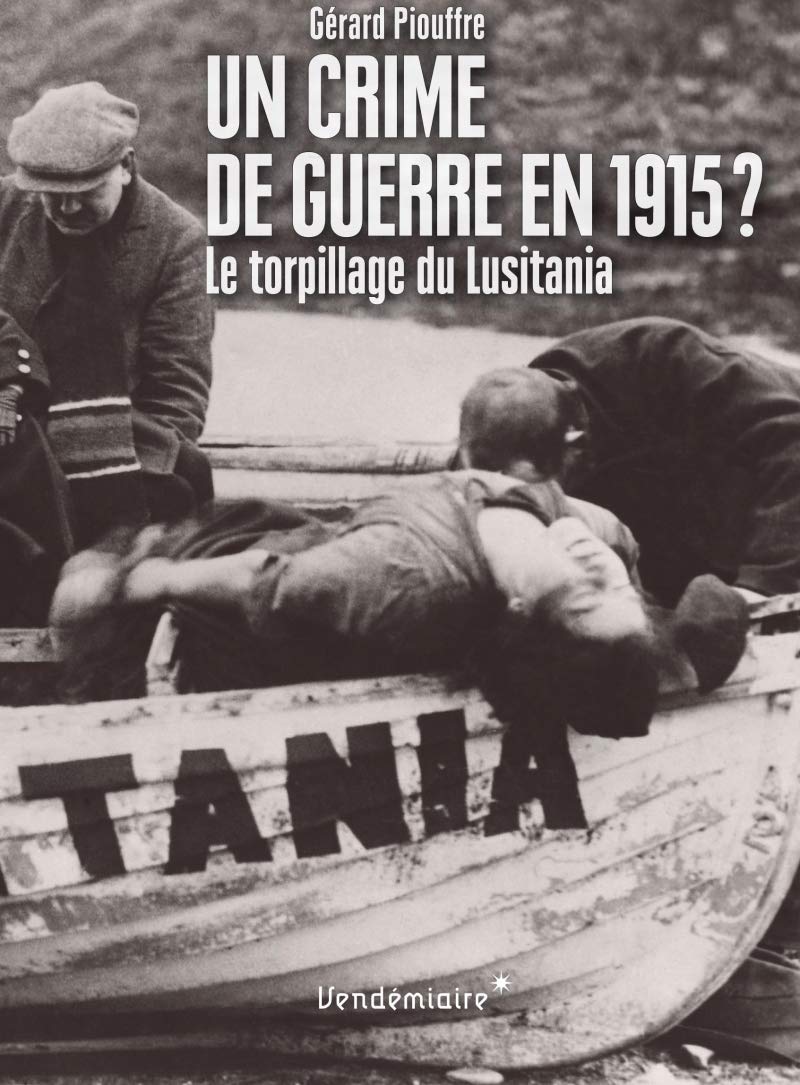

7 mai 1915 : un sous-marin allemand torpille le paquebot britannique de 32 000 tonnes Lusitania, au large de l’Irlande.

7 mai 1917 : mort du pilote et as britannique Albert Ball.

Après avoir fréquenté la Nottingham High School et le Trent College, Ball rejoint le régiment The Sherwood Foresters (The Nottinghamshire and Derbyshire Regiment) lorsque éclate la Première Guerre mondiale. En , il obtint le grade de Second Lieutenant mais le fait que son régiment ne fut alors pas envoyé au front le désespéra. Il intégra alors la North Midland Divisional Cyclist Company, mais cette unité aussi resta en Angleterre. Il prit alors des leçons de vol privées à Hendon, en Angleterre, où il obtint son brevet de pilote du Royal Aero Club le . Il demanda, et obtint, son transfert au Royal Flying Corps (RFC), et il suivit alors une nouvelle formation à Norwich et Upavon afin d’obtenir son brevet de pilote militaire, décroché le .

Le , il fut enfin envoyé à Marieux, en France, où il fut affecté au Squadron No 13 du RFC, une escadrille de reconnaissance qui était dotée d’avions biplaces BE.2c. Occasionnellement, Ball put également piloter le monoplace Bristol Scout à bord duquel il prit goût aux missions indépendantes effectuées en solitaire. Son esprit de combat agressif fut activement encouragé par son commandant et, en , il fut muté au Squadron No11, une escadrille de chasse, qui était équipé d’avions monoplaces. Il obtint sa première victoire dès le , à bord d’un Bristol Scout, en abattant un Albatros type C allemand. Sa première décoration, la Military Cross, lui fut décernée le .

En , Ball fut transféré au Squadron No 60 qui était à présent doté du nouveau Nieuport 17. À la suite d’un remarquable triplé réussi lors de ses deux sorties du (victoires obtenues à 10 h 55, 18 h 30 et 18 h 45 respectivement), il est alors crédité de 31 victoires aériennes. Ball, qui déteste voler en formation et s’en détache souvent pour livrer ses propres combats, se comporte en « loup solitaire ». Il entretient avec un soin jaloux son avion et sa mitrailleuse Lewis dont il ne cesse de régler l’affût, support incurvé qui permet de faire basculer l’arme pour recharger ou tirer vers le haut. Il fait modifier les commandes de vol de manière à pouvoir, pendant les secondes cruciales de l’engagement, garder les mains libres pour tirer et il est le premier à fixer un miroir sur le plan supérieur de son appareil afin de surveiller ses arrières sans avoir à tourner la tête. Cette excellente initiative fut rapidement suivie par de nombreux pilotes alliés et allemands. Mais son agressivité lui vaut bon nombre d’ennuis et il sera abattu une demi-douzaine de fois, dont une à la fin du mois d’.

À terre, Ball était aussi un solitaire. Il faisait généralement bande à part, préférant vivre loin des autres membres de son escadrille dans sa propre baraque située derrière le hangar le plus écarté du terrain où il passait ses heures de détente à cultiver son potager et en pratiquant le violon.

Le 1er, Ball retourna en permission en Angleterre pour une période de deux semaines où il fut promu Flight Commander et décoré du Distinguished Service Order (DSO) et de l’ordre russe de Saint-Georges. Dès son retour de permission, Ball retourna immédiatement au combat et entre le et le , il obtint pas moins de 14 victoires.

À la mi-octobre, Ball fut renvoyé en permission en Angleterre pour récupérer après un « passage à vide » et là, il fut fêté en tant que héros national. Le , il fut reçu au Palais de Buckingham où il fut décoré du DSO avec une épingle (bar). Une semaine plus tard, il reçut, en tant que première personne de l’armée britannique, la deuxième épingle pour sa DSO, ce qui équivaut à avoir à une triple obtention de la décoration.

L’as britannique est de retour sur le front le pour prendre le commandement du Squadron No 56. Il proteste quand on lui attribue un nouveau biplan S.E.5, bien que son moteur et ses deux mitrailleuses en font un appareil plus apte à affronter les Albatros que son Nieuport. Il persiste à voler seul et à ne rentrer qu’à court de carburant ou de munitions — habitudes héroïques de la belle époque de 1916, mais suicidaires devant les Jastas allemandes attaquant en formations disciplinées.

Entre le et le , le capitaine Ball participe à 26 combats aériens durant lesquels il détruit 11 appareils ennemis, en endommage deux et en force de nombreux autres à l’atterrissage. Le , il abat au-dessus de Sancourt son dernier avion, un Albatros D.III, aux commandes d’un Nieuport. C’est sa 44e victoire.

Le lendemain, le , il tombe, avec la patrouille qu’il conduit à bord d’un S.E.5, sur une formation de la Jasta 11 alors commandée par Lothar von Richthofen, le frère du « Baron Rouge ». Dans la mêlée qui s’ensuit, chacun des deux as se trouve aux prises avec un adversaire différent. Celui de Lothar pilote un Sopwith Triplan, un des appareils les plus performants livrés aux Britanniques en ce printemps. Mais l’Anglais et l’Allemand doivent se séparer sans être arrivés à des résultats concluants. Au même moment, Ball attaque un Albatros D.III qui rompt le combat et, finalement, l’avion de Ball s’écrase à Annœullin, près de Lille. Quand on le sort des débris de son appareil, il expire dans les bras d’une jeune fermière, Cécile Deloffre, à l’âge de 20 ans. Ball est enterré par les Allemands au cimetière militaire allemand d’Annœullin avec les honneurs militaires.

Les circonstances exactes qui ont provoqué le crash de son appareil ne sont toujours pas établies. Certaines théories évoquent que son avion fut touché par la DCA allemande, d’autres que son avion se serait brisé à la suite de manœuvres brutales ou même à cause de la météo exécrable. Une collision entre son avion et celui de von Richthofen a aussi été mentionnée… L’avion de ce dernier a effectivement aussi dû atterrir d’urgence et les Allemands clamèrent que Lothar von Richthofen avait abattu Ball.

Le , l’Angleterre lui décerne, à titre posthume, la Victoria Cross. À Annœullin, on se souvient encore aujourd’hui du glorieux pilote de Nottingham et le collège de la localité porte son nom.

Il fait partie de ces pilotes (Guynemer, Réservat, Guiguet, Navarre, Prince, Coppens, Chaput, Nungesser) qui tira des « fusées-torpilles » (ancêtres des roquettes) LE PRIEUR contre les dirigeables ennemis.

7 mai 1920 : les troupes polonaises, menées par Józef Piłsudski et Edward Rydz-Śmigły, et soutenues par l’Ukraine symboliquement, s’emparent de Kiev, avant d’en être boutées dehors par l’Armée rouge un mois plus tard.

Le but avoué de l’opération était de créer une Ukraine indépendante alliée à la Pologne pour protéger sa frontière orientale ; une partie de la population ukrainienne voyait cela comme une nouvelle occupation, et de fait les Ukrainiens combattirent aussi bien du côté polonais que dans les rangs de l’Armée rouge. S’affrontait en Ukraine les troupes blanches du général Denikine, celles de Makhno, l’Armée rouge et l’Armée populaire ukrainienne. Après de premiers affrontements, les troupes de Józef Piłsudski et Symon Petliura signent une paix le 1er . C’est une des principales opérations militaires de la guerre russo-polonaise de 1920 ; elle dura d’avril à , et fut menée conjointement par l’armée polonaise et les troupes de la République populaire ukrainienne de Simon Petlioura, contre les forces bolchevique.

Ce fut d’abord un succès pour l’armée polonaise, qui s’empara de Kiev en . Mais l’Armée rouge réagit, menée par Mikhaïl Toukhatchevski en Biélorussie, et plus au sud par Aleksandr Iegorov qui marche vers la Galicie (avec une cavalerie commandée par Semion Boudienny). En face de ces offensives soviétiques, les troupes de Józef Piłsudski, chef de l’État polonais, et de l’ukhrainien Simon Petlioura ne rencontrèrent pas le soutien escompté au sein de la population ukrainienne. Elles durent se retirer sous la pression croissante de la contre-offensive lancée par l’Armée rouge.

7 mai 1926 : vol inaugural du Blériot 127M.

En 1922 l’ingénieur français Léon Kirste cherchait à mettre au point un chasseur d’escorte pouvant permettre le remplacement des Caudron R.11 biplans. À l’époque Kirste travaillait pour la société de Louis Blériot et donc il mit au point le Blériot 107M, un gros bimoteur monoplan destiné aux escadrilles de protection, celles-ci même qui patrouillaient le long de la frontière avec l’Allemagne. Malgré un intérêt réel pour ce concept d’avions de la part des politiques le Blériot 117M ne dépassa pas le stade de la planche à dessin.

Cependant Kirste ne se laissa pas aller à de telles considérations et deux ans après le lancement de ses travaux il fit voler, en juin 1924, un appareil de la catégorie C.4, à savoir un chasseur quadriplace, sous la désignation de Blériot 117M. Doté d’une double dérive et motorisé avec des Lorraine 12Db de 400 ch cet avion ne suscita pas un véritable engouement par les militaires français. Toutefois l’état-major français commanda à Blériot Aéronautique une version modifiée dite M.4, apte au bombardement et à la reconnaissance aérienne. Ainsi naquit le Blériot 127M.

Sur ce nouvel avion la double dérive avait disparu, une soute à bombe avait fait son apparition, et le train d’atterrissage classique fixe avait été renforcé. L’armement défensif, composé de six mitrailleuses Lewis de calibre 7,7 mm, avait été conservé dans la forme du Blériot 117M. Le nouvel avion vola pour la première fois le . Il fut commandé à 42 exemplaires de série.

Extérieurement il se présentait sous la forme d’un monoplan à aile basse bimoteur mû par des Hispano-Suiza 12Hb d’une puissance nominale de 550 ch actionnant chacun une hélice bipale en métal. Le fuselage et les ailes étaient usinés en bois entoilé et métal. Le pilote prenait place dans un cockpit monoplace à l’air libre.

Le Blériot 127M entra en service en 1929 sous la seule désignation de Blériot 127/2. Ils volaient alors de conserve avec les Amiot 122, des monomoteurs remplissant alors les mêmes missions. C’est d’ailleurs aux côtés de ces avions qu’ils participèrent à des manœuvres aériennes en Alsace en novembre et . Dès leur entrée en service, les Blériot 127/2 étaient des avions mal aimés des pilotes qui regrettaient leurs défauts de pilotage. Toutefois, en septembre 1930, le capitaine François prit la tête d’un groupe de cinq avions qui rejoignirent Bucarest pour participer à un meeting aérien. Blériot espérait ainsi fournir l’avion aux pilotes roumains.

En 1931, douze avions furent livrés au standard Blériot 127/3, à savoir celui d’un bombardier de nuit. Toutefois ces avions ne volèrent quasiment qu’en plein jour, l’armée de l’air craignant pour la sécurité de ses pilotes sur cet avion particulièrement instable. Les derniers Blériot 127/2 étaient des 127/4 au train d’atterrissage encore renforcé, sur lequel le patin de queue avait laissé la place à une roulette orientable. Finalement, le Blériot 127 fut retiré du service à la fin de l’année 1934 après seulement trois accidents, dont tout de même un qui avait coûté la vie à tout l’équipage.

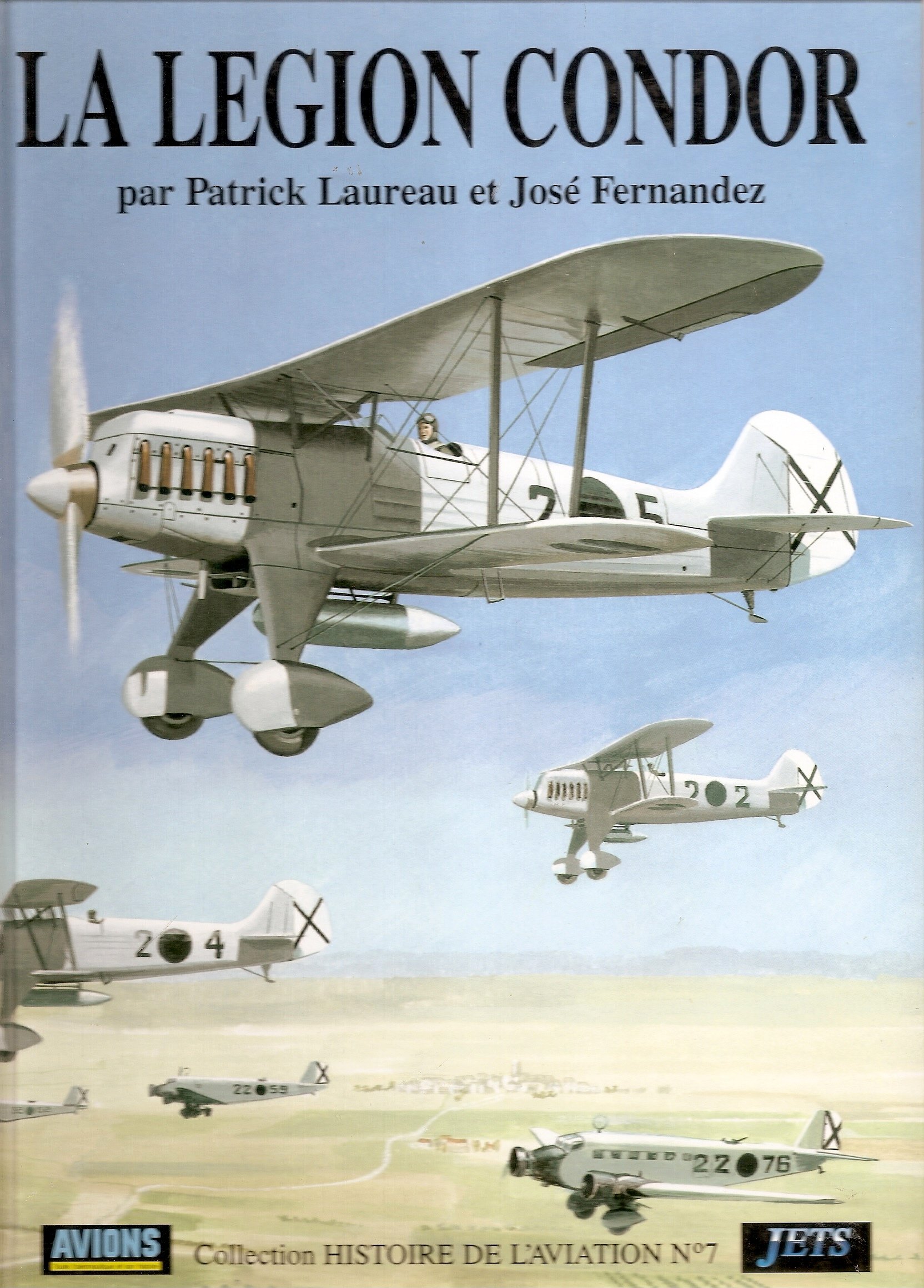

7 mai 1937 : pendant la guerre civile espagnole, la légion allemande Condor, équipée de biplans Heinkel He 51, arrive en Espagne pour porter secours aux troupes de Franco.

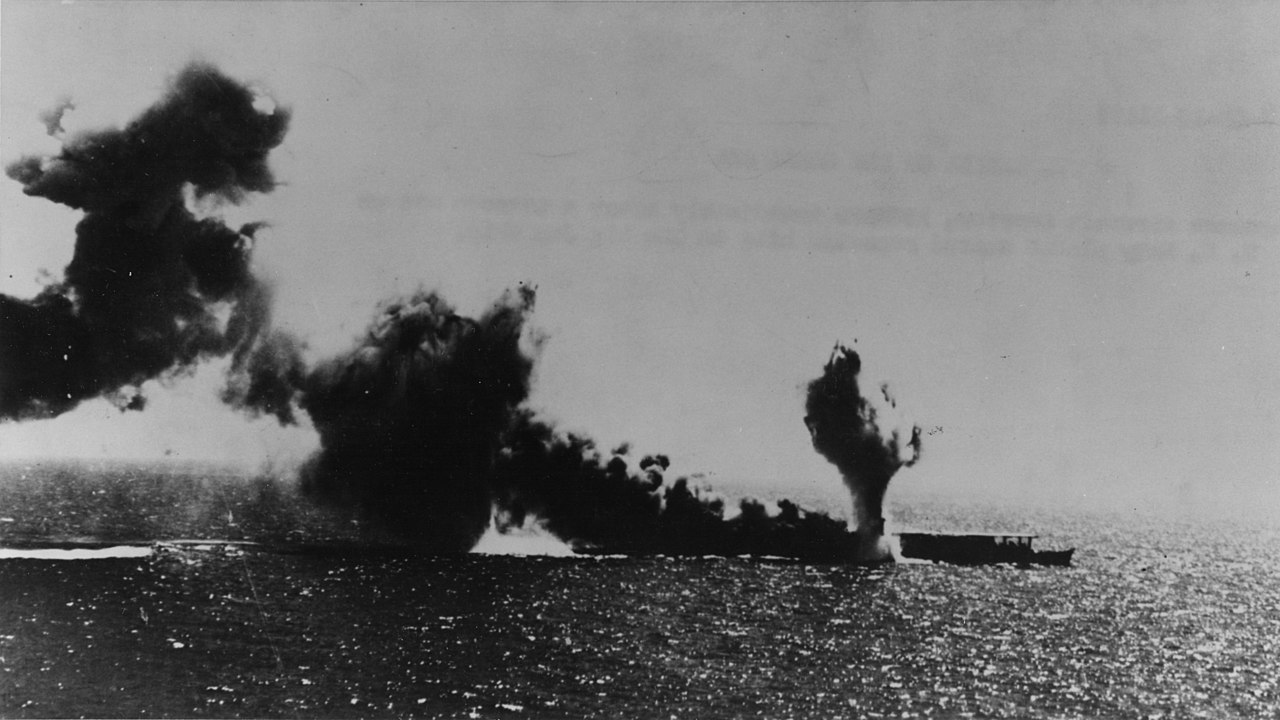

7 mai 1942 : lors de la bataille de la mer de Corail, l’aviation de l’US Navy torpille le porte-avions Shōhō de la Marine impériale japonaise.

Il s’agit du premier combat naval où les deux navires s’affrontant ne sont pas en visuel l’un de l’autre. Il fut attaqué par 53 chasseurs bombardiers en piqué SBD Dauntless, 22 avions torpilleurs TBD Devastator et 18 chasseurs F4F Wildcat des porte-avions USS Lexington et USS Yorktown. Touché par 7 torpilles et 13 bombes, il sombra rapidement, avec 631 marins à son bord. Le Shoho est le premier porte-avions japonais coulé lors de la Deuxième Guerre mondiale.

| Équipage | |

|---|---|

| Équipage | 785 hommes |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 205,50 mètres |

| Maître-bau | 18,20 mètres |

| Tirant d’eau | 6,60 m |

| Déplacement | 14 200 tonnes à pleine charge 11 262 tonnes nominalement |

| Propulsion | 4 chaudières au pétrole Kampon 2 turbines à vapeur 2 hélices |

| Puissance | 52 000 ch (38.8 MW) |

| Vitesse | 28,2 nœuds |

| Caractéristiques militaires | |

| Armement |

|

| Rayon d’action | 7 800 milles nautiques à 12 nœuds (14 400 km à 22 km/h) |

| Aéronefs | 30 appareils |

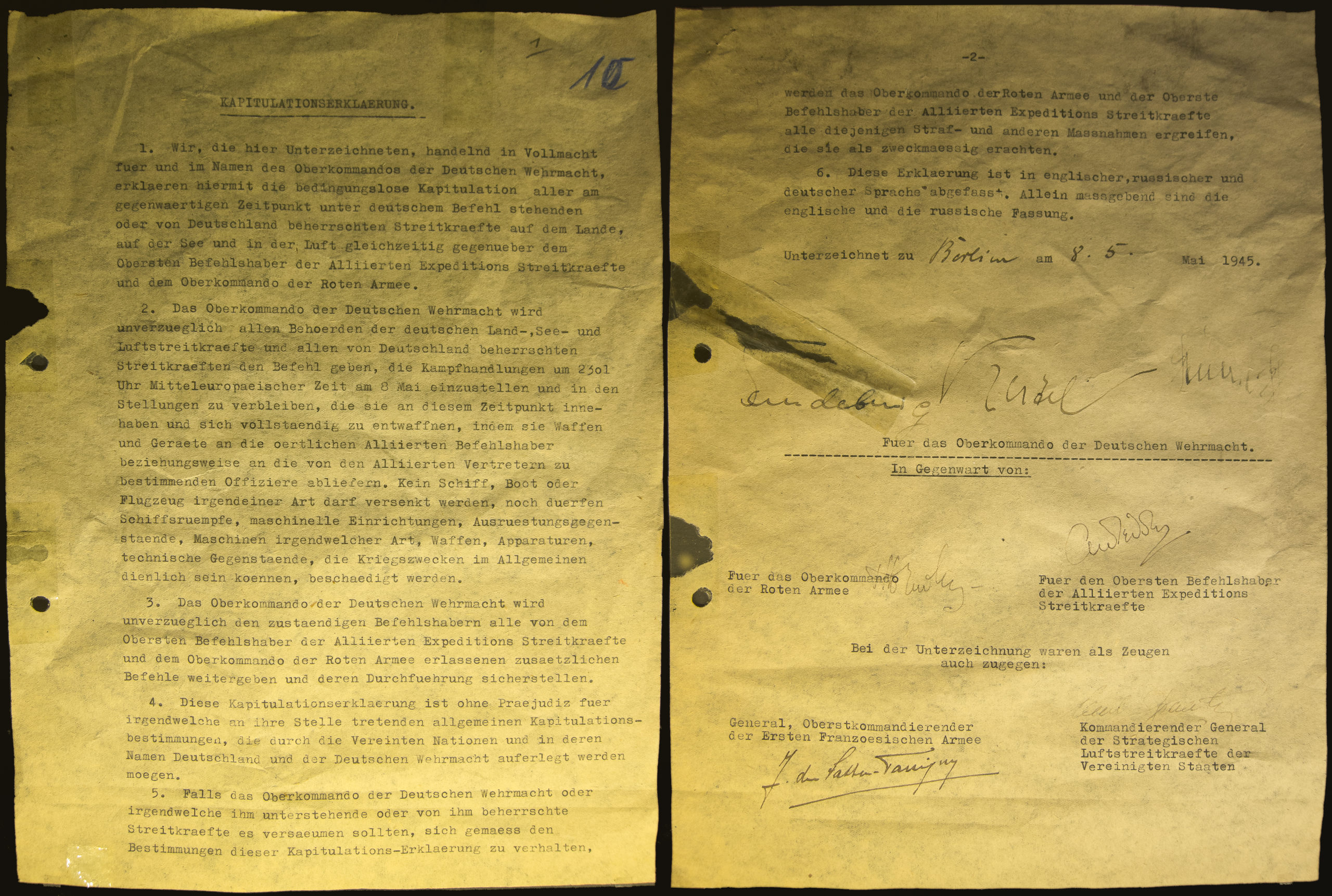

7 mai 1945, 02 h 41 du matin : signature à Reims de l’acte de capitulation militaire de l’Allemagne nazie.

Les actes de capitulation du Troisième Reich sont constitués par les deux versions de l’Acte de reddition militaire qui constituent le texte légal de la capitulation du Troisième Reich par lequel le Haut Commandement des forces armées allemandes s’est rendu de manière simultanée sans condition aux hauts commandements suprêmes des forces expéditionnaires alliées en Europe et de l’Union soviétique, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Europe. Fixée dans son principe lors de la conférence de Casablanca, la première capitulation a été signée à Reims le à 2 h 41, la seconde à Berlin le 8 mai 1945 à 22 h 43, heure de Berlin, soit le à 00 h 43, heure de Moscou.

La délégation allemande est composée du Generaloberst Alfred Jodl, du Generaladmiral von Friedeburg et du Major Wilhelm Oxenius. Le à 2 h 41, dans une salle du collège technique et moderne de Reims (l’actuel lycée Franklin-Roosevelt) qui était alors occupée par l’état-major du général Eisenhower, est signée la reddition sans condition des forces armées allemandes par Jodl, au nom du Haut Commandement et en tant que représentant du nouveau président, successeur d’Adolf Hitler, le Großadmiral Karl Dönitz.

Le document, rédigé en quatre langues (anglais, français, russe et allemand), est signé pour le Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, par le général Walter B. Smith, chef d’état-major du général Eisenhower qui signe au nom des Alliés occidentaux et par le général Ivan Sousloparov, alors qu’il n’avait pas reçu la réponse de Moscou et l’accord de sa hiérarchie pour accepter la capitulation allemande. Le général français François Sevez, convoqué in extremis, est invité à le contresigner comme témoin en tant que chef d’état-major du général de Gaulle. Le texte en anglais était le seul texte faisant autorité.

Les seules paroles d’Eisenhower à Jodl furent : « Vous serez tenu personnellement et entièrement responsable de la façon dont seront observées les conditions de la capitulation. »

L’étendue des pouvoirs dont est investi le général Sousloparov n’est pas vraiment claire et il ne dispose d’aucun moyen de contacter rapidement le Kremlin. Il prend néanmoins le risque de signer pour la partie soviétique. Il fait noter cependant que le document pourrait être remplacé dans le futur par une nouvelle version. Staline se révèle très mécontent de la tournure de l’événement. Il exige que la capitulation allemande ne puisse être acceptée qu’en présence d’un représentant du Haut Commandement des forces de l’Union soviétique et il insiste pour que le protocole de Reims ne soit considéré que comme un préliminaire à la cérémonie officielle qui se tiendrait à Berlin en présence du maréchal Joukov.

1. Nous soussignés, agissant au nom du Haut Commandement allemand, déclarons par la présente que nous offrons la reddition sans condition au Commandant suprême des Forces expéditionnaires alliées et, simultanément au Haut Commandement soviétique, de toutes les forces de terre, de mer et de l’air qui sont à cette date sous contrôle allemand.

2. Le Haut Commandement allemand transmettra immédiatement à toutes les autorités militaires navales et aériennes allemandes et à toutes les autorités militaires sous contrôle allemand, l’ordre de cesser de prendre part aux opérations actives à 23 h 1 heure d’Europe centrale le et de rester sur les positions qu’elles occuperont à ce moment. Aucun bateau, navire ou aéronef ne sera sabordé et aucun dégât ne sera fait à leur coque, à leurs machines ou à leur équipement.

3. Le Haut Commandement allemand adressera immédiatement aux commandants des forces intéressées tous les ordres donnés par le Commandant suprême des Forces expéditionnaires alliées et par le Haut Commandement soviétique, et s’assurera de leur exécution.

4. Cet acte de reddition militaire ne préjuge pas de l’avenir et sera remplacé par tout autre instrument général de reddition qui sera imposé par ou au nom des Nations unies et applicable à l’ALLEMAGNE et aux forces armées allemandes dans leur ensemble.

5. Dans le cas où le Haut Commandement allemand ou certaines forces sous son contrôle manqueraient d’agir conformément à cet acte de reddition, le Commandant suprême des Forces expéditionnaires alliées et le Haut Commandement soviétique prendront toutes actions punitives ou autres qu’ils jugeront appropriées.

Signé à Reims France à 2 heures 41, le .

- Au nom du Haut Commandement allemand, Signature du général Jodl

en présence de

- Au nom du Commandant suprême des Forces expéditionnaires alliées, signature du général Bedell-Smith

- Au nom du Haut Commandement soviétique, signature du général Sousloparov

- Général, Armée française (Témoin), signature du général Sevez

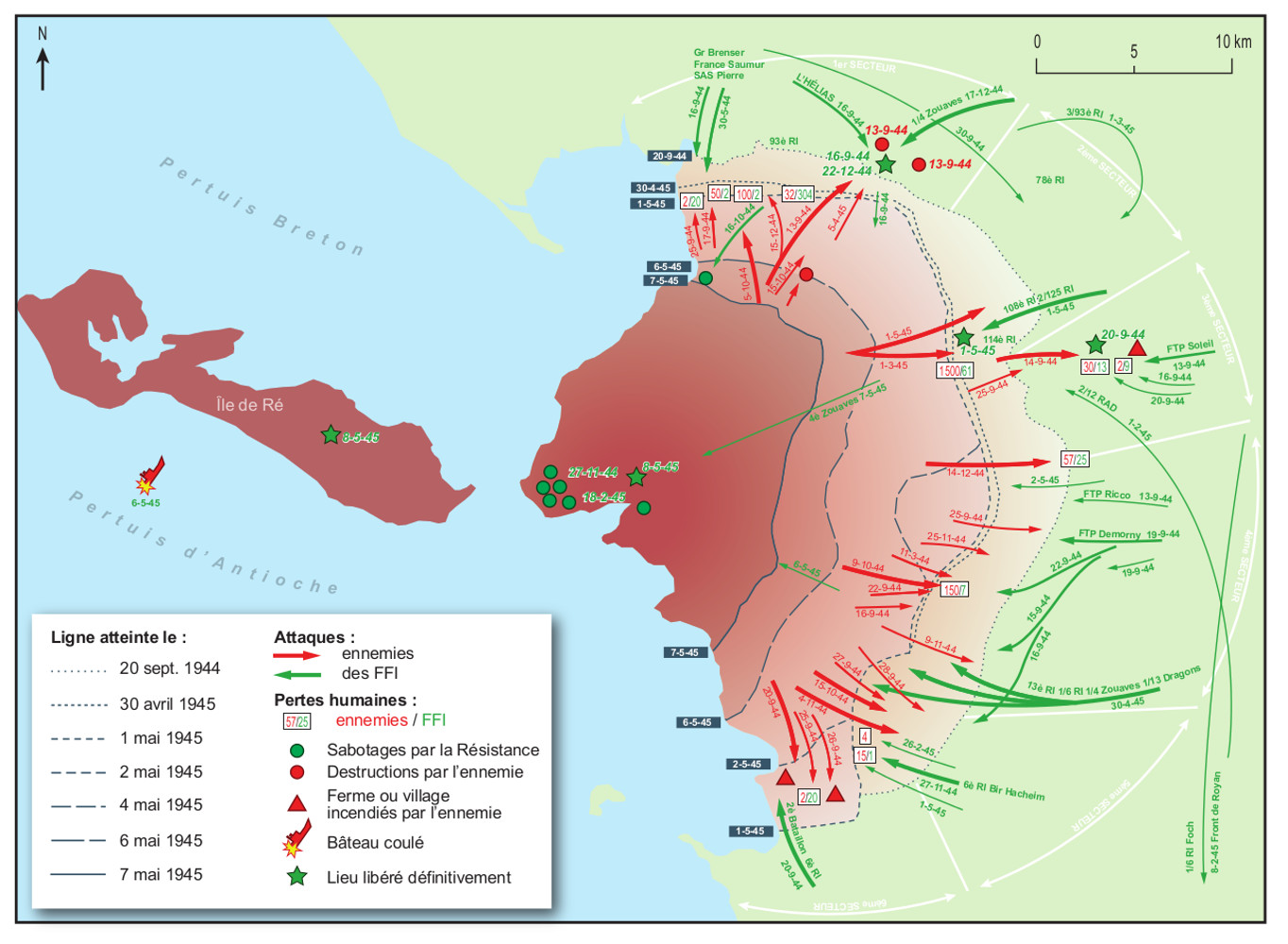

7 mai 1945 : reddition de la poche allemande de La Rochelle.

En , le général de Larminat fait parvenir au contre-amiral Schirlitz un courrier dans lequel il fait connaître son intention de dénoncer la convention du délimitant la zone de combats. Il ajoute que la destruction des installations portuaires et urbaines de La Rochelle serait considérée comme un crime de guerre. En revanche, en cas de respect du patrimoine existant, la garnison allemande pourrait bénéficier d’une certaine mansuétude de la part des vainqueurs. Sitôt la convention dénoncée, les troupes françaises avancent, sans atteindre cependant la ligne rouge.

En , le général de Larminat fait parvenir au contre-amiral Schirlitz un courrier dans lequel il fait connaître son intention de dénoncer la convention du délimitant la zone de combats. Il ajoute que la destruction des installations portuaires et urbaines de La Rochelle serait considérée comme un crime de guerre. En revanche, en cas de respect du patrimoine existant, la garnison allemande pourrait bénéficier d’une certaine mansuétude de la part des vainqueurs. Sitôt la convention dénoncée, les troupes françaises avancent, sans atteindre cependant la ligne rouge.

Le , après avoir appris par la radio la capitulation du Reich, le contre-amiral allemand négociait sa propre reddition, alors que les troupes françaises entraient dans la ville pavoisée.

Après des préliminaires menées au château de Buzay à La Jarne, la cérémonie se déroule le au matin, avec la remise par le contre-amiral Schirlitz de ses pouvoirs au colonel Chêne, suivie de l’entrée des troupes françaises dans la cité. Tôt le au matin, Schirlitz signe l’acte officiel de capitulation et remet ses armes au commandant de marine Meyer.

Après cette dernière rencontre, un régiment de zouaves débarque sur l’île de Ré et capture le commandant de la garnison et la Marine nationale prend possession de la base sous-marine intacte de La Pallice.

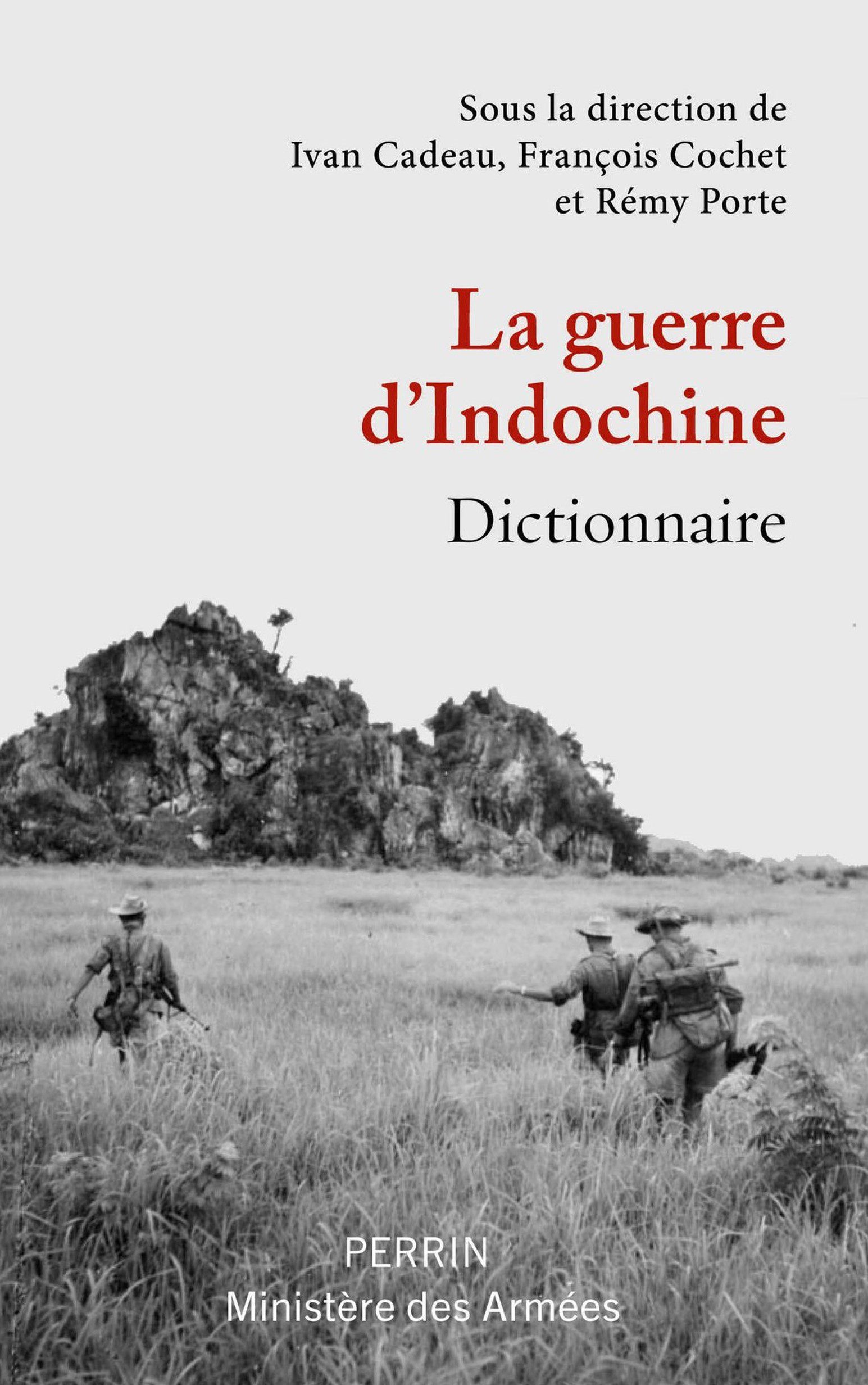

7 mai 1954 : chute de Diên Biên Phu, dernier affrontement de la guerre d’Indochine.

Lire sur TB le journal de marche et d’opérations du 7 mai 1954.