Les prisonniers

Plus de combats, plus de bruit. Le champ de bataille est dévasté, les soldats survivants également. En se regardant les uns les autres, sortant de terre peu à peu par petits groupes, puis rassemblés par les vainqueurs et acheminés vers le centre de Diên Biên Phu, ils se rendent compte des changements, dans leur aspect physique d’abord : épuisés, amaigris, visages émaciés, la difficulté des combats et la dégradation des conditions de vie se voient sur eux. La tension nerveuse des combats fait place à l’attente de savoir quel sort leur est réservé.

Les captifs faits pendant les combats ont détruit leurs armes ou les ont rendues inutilisables lorsqu’ils en ont eu le temps. Ils sont ensuite rapidement éloignés des lieux de combats et de capture par des tranchées de communication vietminh, puis acheminés à environ une heure de marche du Camp retranché. Ils peuvent alors avoir subi des interrogatoires, puis ils ont été triés, de manière à séparer les soldats en fonction de leurs grades puis de leur ethnie. Ce n’est souvent qu’après environ deux jours qu’ils sont, par colonnes ainsi organisées, mis sur la route des camps.

20 médecins et un dentiste sont fait prisonniers ainsi que 41 sous-officiers et hommes de troupes du Service de santé.

10 542 prisonniers partirent sur les pistes en direction des camps vers la frontière chinoise pour 700 km à pied.

Les conditions de vie durant ces 30 à 40 jours de marche ont été similaires d’un groupe à l’autre. Marcher, en montagne, souvent sous la pluie, qu’ils soient blessés, malades, ou valides épuisés, faire cuire la ration quotidienne de riz, survivre, prendre soin des camarades en difficultés, les brancarder parfois, mais aussi les abandonner sur le bord de la route. Puis tout répéter chaque jour, ou plutôt chaque nuit ; tel a été le quotidien de ces longues marches, qui ont été épuisantes, au physique comme au moral. En une cinquantaine de jours en abandonnant sur la piste ceux qui sont incapables de suivre.

Un peu plus de 10 000 hommes furent faits prisonniers à Diên Biên Phu. Après de très durs combats, le commandement vietminh organisa pour eux une “marche de la mort” pour regagner les camps. En quatre mois de captivité, le taux de mortalité fut de plus de 70%. Mais il faut pondérer ce chiffre : 94 % des officiers sont revenus ; 82% des sous-officiers ont été libérés ; les pertes maximales ayant été observées chez les militaires du rang. Mais dans les pertes, il a été rentré les disparus dont les 3 300 prisonniers indochinois qui semblent avoir été intégrés de gré ou de force dans les rangs de l’armée populaire du Vietnam.

Un certain nombre sont maintenu à proximité de Diên Biên Phu pour nettoyer les champs de mines ce qui causa encore un certain nombre de morts.

D’autres servirent de figurants dans les différents films de propagande reconstitution filmés par Roman Karmen cinéaste soviétique sur la bataille de Diên Biên Phu.

Les cas de légionnaires originaires d’Europe orientale qui ont été considérés par les autorités françaises comme « non rendus », mais qui ont, en réalité, été renvoyés dans leurs pays d’origine, en particulier vers l’Allemagne de l’Est pour les légionnaires Allemands.

Les vaincus sont alors séparés en différents groupes. Les traditions militaires, les sociabilités créées par la bataille sont brisées ; d’autres sont reformées, plus ou moins artificiellement, en tous les cas arbitrairement selon les critères vietminh. Les officiers sont tous mis à part du reste des combattants, ainsi que les aumôniers. Ces derniers ont-ils été considérés comme dangereux, même s’il est vrai qu’ils sont officiers eux aussi ? Leur influence morale a indubitablement été considérée comme suffisamment importante pour les séparer de leurs ouailles. Les hommes de la garnison de Diên Biên Phu ne sont plus, quant à eux, sous-officiers et hommes de troupe d’une unité, mais « Nord-Africains », « Africains », « Légionnaires » et enfin, « Français ». Peu importe l’unité d’origine, dans les principes vietminh l’important est l’origine ethnique. Leur premier classement reprend finalement celui des tableaux d’effectifs des autorités militaires. Il faut cependant mettre à l’écart de ce classement les « Indochinois » réguliers des unités ou partisans thaïs séparés du reste de la garnison, qui ont vite disparu et dont le sort n’est pas vraiment connu mais facilement imaginable par les autres ; ils sont soit exécutés ou deviennent bagnards en attendant une rééducation adéquate qui leur permit peut être de sortir des camps et d’être intégrés dans les unités Vietnamiennes.

La distinction faite entre les officiers et les autres est destinée, non pas à reproduire la hiérarchie par grade, mais pour parfaitement dissocier les soldats de leurs chefs. Il s’agit de faire en sorte que les contacts ne soient plus possibles entre eux et que les soldats se détournent de leurs donneurs d’ordre. Ainsi reformés en de nouveaux petits groupes, plus ou moins représentatifs de ces « classes », ils sont partis sur le chemin des camps de prisonniers vietminh.

Une trentaine d’hommes réussirent à s’évader dès le départ de la cuvette et à rejoindre les lignes françaises après plus de 30 jours de marches dans des conditions terribles.

Les blessés

Les effectifs du 5 mai font état de 4 436 soldats signalés blessés, dont 1 444 considérés comme étant à évacuer (903 assis et 541 couchés), effectif qui a plus que doublé en à peine un mois de combats supplémentaires ; or l’hôpital souterrain de Diên Biên Phu avait été aménagé avec 40 lits.

Sans compter les effectifs blessée entre le 05 et le 07 mai.

7 mai 1954

Quand l’ordre de cessez-le-feu est donné, 2 156 blessés ont été traités et 1 154 interventions chirurgicales pratiquées, avec un taux de mortalité global de 2,9 %.

Ce sont 22 médecins qui ont soignés et opéré pendant toute la bataille.

Les blessés de Diên Biên Phu sont principalement des polyblessés ou des polytraumatisés qui représentent 60 % de l’ensemble des patients. Ces lésions sont engendrées par l’usage intensif d’un armement lourd (artillerie, mortier, mines, grenades). Les blessés par balles représentent 20 % des pertes, et ceux par projectiles d’artillerie 65 %. Ces statistiques rappellent celles notées au cours de la campagne de France en 1944-45

Si l’on reprend les chiffres généralement admis pour la bataille de Verdun et ceux donnés par les rapports du GONO et des FTNV, les blessés de Verdun représente environ 1,5 % de l’effectif engagé ; ceux de Diên Biên Phu représentent un peu plus de 29 % de l’effectif total engagé.

8 mai

Parachutage de médicaments sur le GONO. Les aviateurs voient le VM ramasser les colis.

9 mai

Parachutage des médicaments. Rations d’entretien pour 2 000 blessés.

10 mai

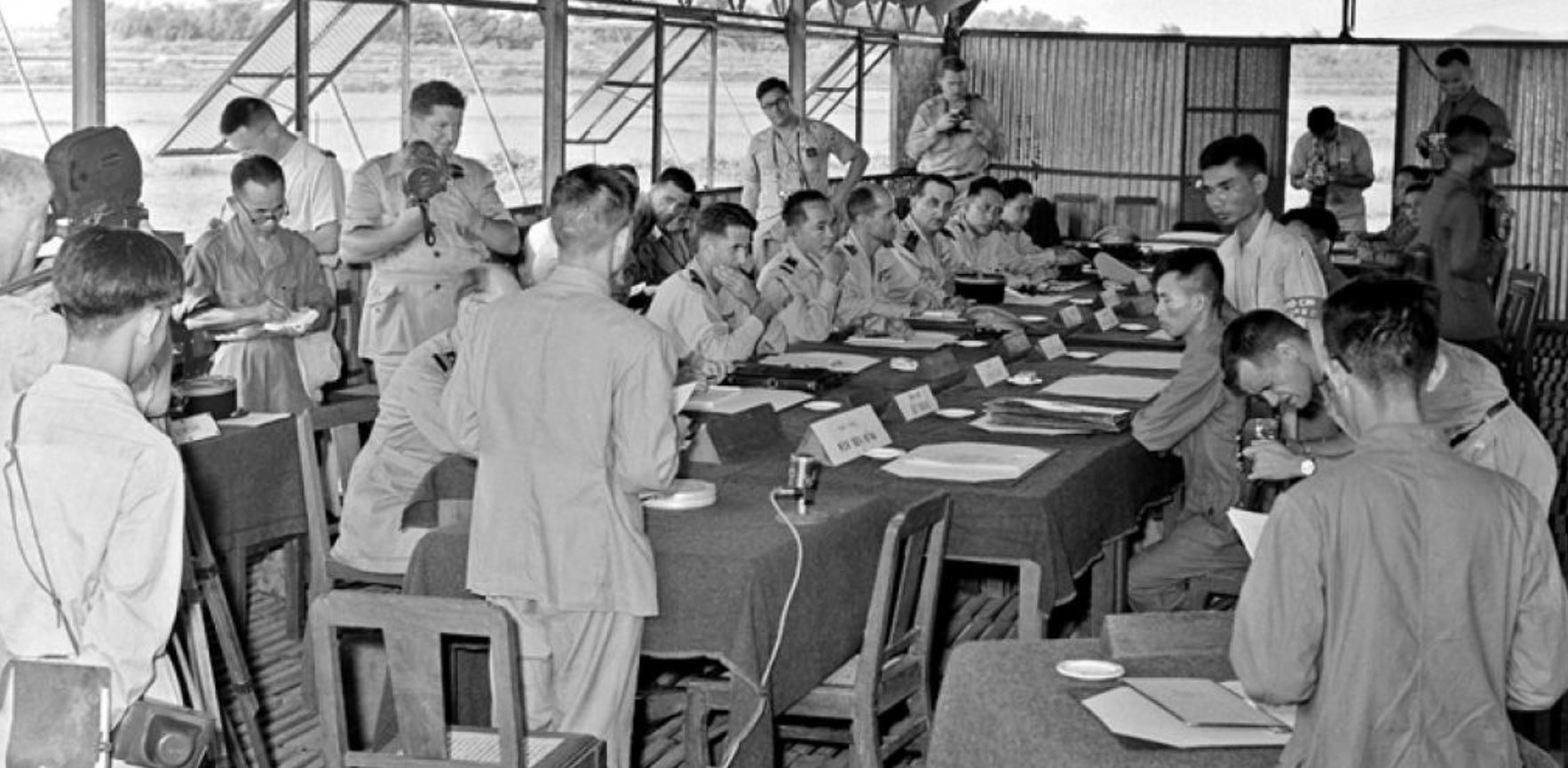

Intervient à Genève un accord de principe au sujet de l’évacuation des blessés graves de Diên Biên Phu. Cet accord prévoie que les commandants en chef des deux partis seraient chargés de prendre contact dans les plus brefs délais, afin d’étudier sur place les modalités d’évacuations des blessés de la garnison de l’ancien camp retranché.

13 mai

Après des tractations réalisées par l’intermédiaire des radios « Radio Hirondelles » pour l’armée française et « La voix du Vietnam » pour le Vietminh en s’échangeant les propositions et les réponses par la voix des ondes.

Un message français en réponse à une transmission du 11 mai informe que si la météo le permet un hélicoptère à croix rouge se posera au Nord de la piste.

11 h 00 : Un hélicoptère est autorisé à se poser au Nord de la piste avec un pilote et un co-pilote, le professeur HUARD (délégué du Commandement), deux médecins militaires, un officier de transport chargé d’évaluer les possibilités de la piste et un mécanicien d’hélicoptère.

La délégation VM se présente en tenue de treillis très simple, mais très propre – sans insignes ni galons. Elle ne demande à voir ni papiers, ni le contenu d’un gros colis qui est remis directement aux blessés, ni visiter l’appareil.

La tente de réunion est aménagée avec du mobilier provenant du PC GONO dont deux fauteuils réservés aux Français. Il est servi du thé et offert des cigarettes à plusieurs reprises au cours des entretiens.

Aucune sentinelle n’a été placée à proximité de l’appareil ou des tentes.

Au terme des tractations très compliquées qui durèrent plusieurs jours, seuls 858 blessés de Diên Biên Phu ont été rapatriés sur Hanoï sur les 1 444 jugés suffisamment graves par les autorités françaises pour être estampillés dans les tableaux d’effectif « à évacuer ». Situation par ailleurs dénoncée par les médecins prisonniers de Diên Biên Phu, d’autant plus qu’il restait sur place des soldats encore très mal en point et qui auraient dû faire partie de ce contingent rapatrié. Faute de soins, leur devenir était déjà compromis. Parmi ces 858 évacués sanitaires, figure une majorité de légionnaires et de Nord-Africains, et seuls 8 « Sénégalais » sont entrés dans les formations sanitaires de Saigon.

Un accord est passé sur la libération de 858 blessés.

Par Note de service N°12.389/FTNV/I/EC du 10 mai tous les militaires faisant partie du Camp Retranché de Diên Biên Phu à la date du 07 mai 1954 sont considérés comme PRISONNIERS à compter du 08 mai.

14 mai

11 blessés arrivent à Hanoï dans la soirée. La délégation française n’a pas pu rejoindre Hanoï par suite du mauvais temps.

Le Beaver 156 est accidenté sur la piste de Diên Biên Phu.

Pas d’évacuation.

15 mai

Pas d’évacuation.

16 mai

Fiche de renseignement réalisée par du personnel demeuré 48 heures à Diên Biên Phu :

Personnel installé sous tente à l’extrémité Nord de la piste d’aviation et à proximité des tentes abritant les cent blessés en attente de transport. Tous les blessés ont été sortis des abris et placés sous des parachutes déployés. Cent d’entre eux, pour la plupart anciennement blessés, sont installés en bordure du terrain d’aviation.

Le personnel sanitaire français a été entièrement isolé des blessés. Seule Mademoiselle DE GALARD avait accès auprès d’eux.

Sont soignés uniquement par des infirmières VM sous les ordres d’un infirmier chef, à l’exclusion de tout personnel français.

Les soins sont assez sommaires ceux qui sont vus ne semblent pas souffrir mais sont dans un état de misère physiologique très accusée.

Il n’y a aucun officier mais des sous-officiers et hommes de troupe français légionnaires et Nord-Africains. Très forte proportion de Nord-Africains ; uniquement Algériens. Aucun Marocains. Odeur épouvantable malgré une complète aération.

Les cent blessés de l’aérodrome sont soumis continuellement à une intense propagande. Toutes les deux heures les blessés sont soumis à des conférences avec lecture et discussions dirigées. Le thème habituel est l’inaction complète du commandement à leur égard.

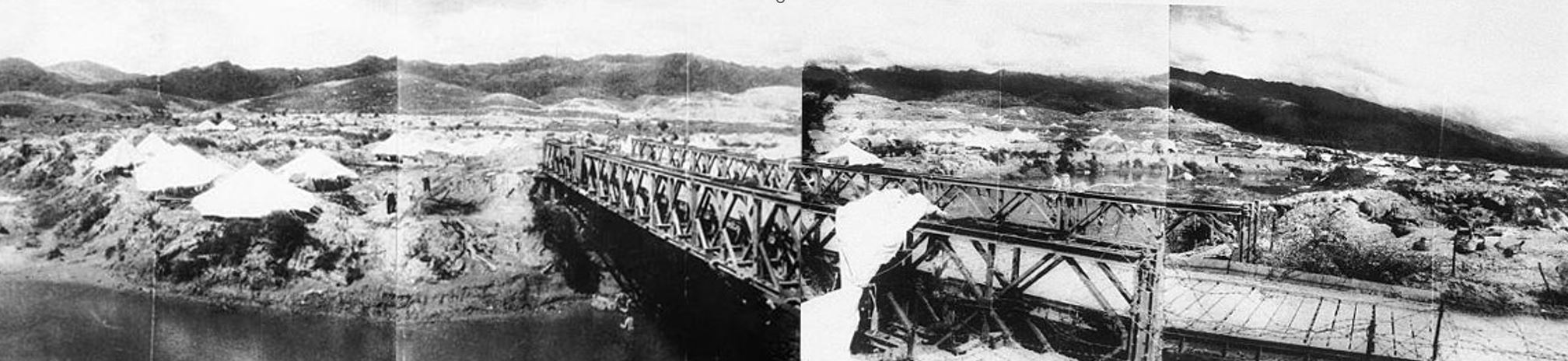

Aspect du Camp : Vu d’avion le camp se présente sous forme d’une multitude de tentes du genre Marabout confectionnées avec les parachutes. (ISABELLE et CR Diên Biên Phu).

L’activité semble néanmoins très réduite et limitée à quelques isolés.

Nos Jeep circulent sous leurs anciens numéros et littéralement matelassées de jerrycans.

BÉATRICE et GABRIELLE semblent inoccupés et nivelés.

Par contre, certains abris, qui de CLAUDINE commandent le terrain, sont certainement occupés et armés.

La piste d’envol dans la moitié Sud est très fortement endommagée (90 %) tandis que dans sa partie Nord, elle le semble moins (20 % à 30 %).

Un lieu d’inhumation est repéré au Nord du camp retranché près du PA GABRIELLE.

Un silence absolu règne sur le camp.

Pas d’évacuation.

17 mai

Pas d’évacuations.

18 mai

Bombardement à 20 h 00 dans les environs de Him Lon malgré le cessez-le-feu.

19 blessés évacués sur Lanessan.

19 mai

78 blessés évacués dont 1 Thaï blanc.

1er BEP arrivant à Lanessan : 1 sergent-chef, 2 légionnaires.

Mise a dispositions de 200 lits picots, de 14 tentes, 200 moustiquaires, 2 jeux de cuisine muletières si besoin pour mise en place Diên Biên Phu.

Par message du Colonel Commandant les Troupes Aéroportées en Indochine, l’ordre est donné de reformer le 1er BEP par les volontaires des REI et des Forces Terrestres en Extrême Orient.

20 mai

48 évacuations.

1er BEP arrivant à l’hôpital Lanessan : 2 sergents, 1 caporal-chef, 3 caporaux, 8 légionnaires.

Création d’une formation sanitaire de campagne ayant éventuellement pour mission de se déployer sur Diên Biên Phu, de traiter les malades et blessés FTEO et FAVM de l’ancien camp retranché, pour les évacuer secondairement si les accords entre les commandements et VM sont favorables.

1 chirurgien, 1 médecin, 23 sous-officiers et hommes de troupes.

1 tente bloc de triage, 1 tente bloc chirurgical, 1 tente bloc radio, 10 tentes d’hospitalisation.

21 mai

Message du général NAVARRE au Haut commandement de l’Armée Populaire Vietnamienne.

Ouverture de conversations, à Genève au sujet de l’évaluation des blessés de Diên Biên Phu. L’évacuation des blessés de Dien Bien Phu continuera avec tous les moyens. Proposition de possibilité d’atterrissage d’avions Dakota à Dien Bien Phu.

Message : Le gouvernement n’est informé du sort de Mademoiselle DE GALARD que par la presse. Il demande tous renseignements à son sujet ainsi que sur le sort de nos prisonniers.

17 évacuations.

- 1er BEP arrivant à Lanessan : 1 sergent-chef, 1 sergent, 3 légionnaires.

21 h 30 : Professeur HUARD de retour de Diên Biên Phu se pose à Hanoï.

17 blessés rapatriés dans la journée. Les évacuations n’ont pas été plus nombreuses en raison des conditions météorologiques.

La délégation Viet Minh a remis au professeur HUARD une lettre de Mademoiselle DE GALARD pour sa mère. Elle est en bonne santé à Diên Biên Phu et prodigue des soins dévoués aux blessés.

La délégation Vietminh a dit au professeur HUARD que les travaux étaient entrepris pour remettre la piste de Diên Biên Phu en état.

Le Professeur HUARD a demandé si échange de correspondance pouvait être envisagé avec prisonniers. Délégation Vietminh a répondu qu’elle était favorable, mais attendait décision du Haut Commandement de l’Armée Populaire Vietminh.

22 mai

Les évacuations sanitaires se poursuivent. 108 blessés sont évacués sur Luang Prabang.

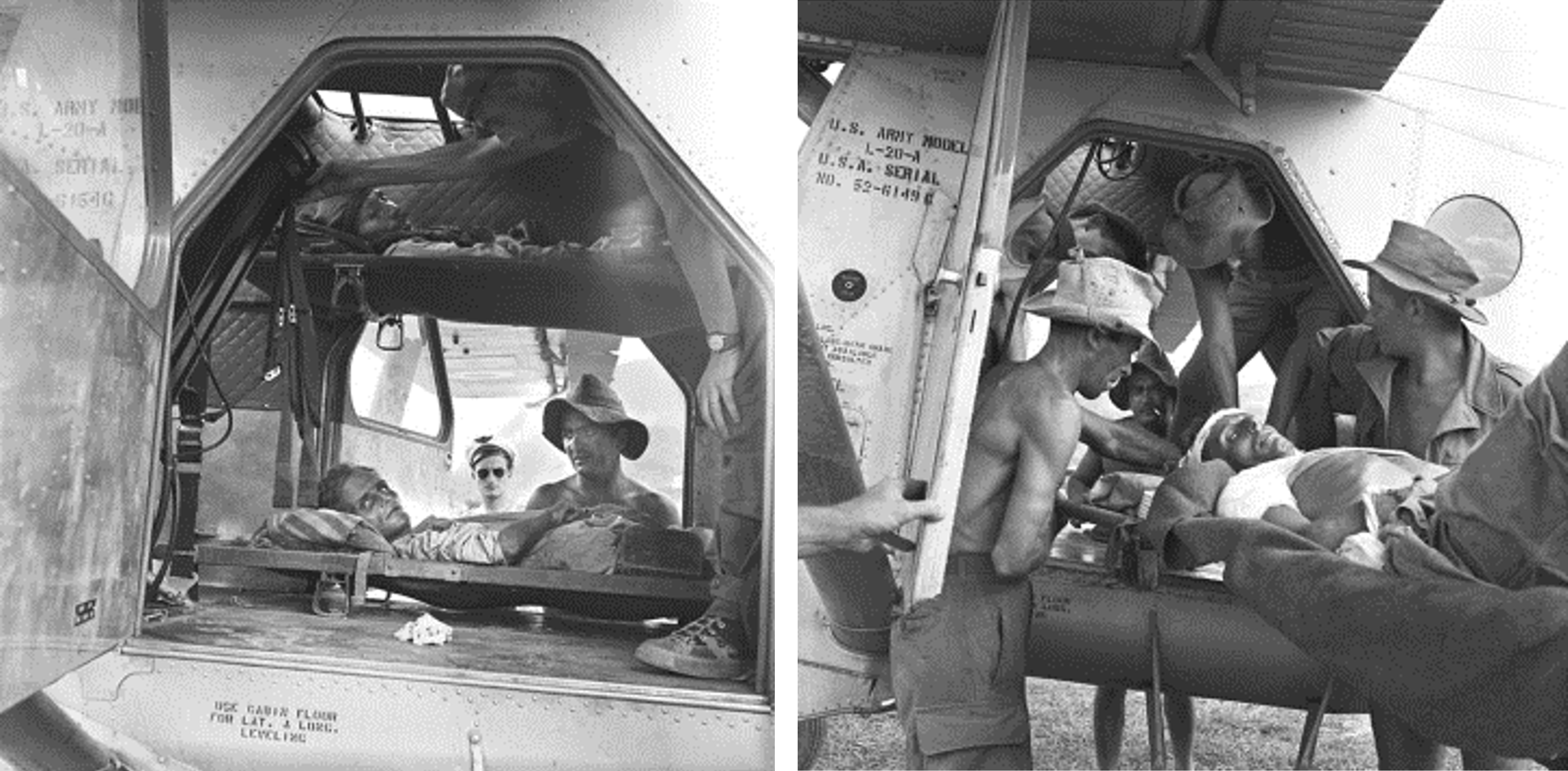

Les moyens aériens mis en place pour l’évacuation des blessés.

Beaver :

- ELA 52 : 3 appareils le 152 / 156 / 159.

- ELA 53 : 2 appareils le 149 / 151.

- ELA 54 : 1 appareil le 154.

Total 6 appareils dont le 156 accidenté le 14 mai + le 157 qui rejoint quand météo favorable et le 154 de l’ELA 54 qui rejoindra 4 jours plus tard (sortie parc Bien Hoa).

Il ne reste aucun autre Beaver en Indochine sauf 3 réservés au commandement.

Eléphants :

- ELA 52 : 3 appareils le 592 VD / 594 / 596 VB.

- ELA 53 : 1 appareil le 600 VO.

- Le 596 VB accidenté à Diên Biên Phu a pu rejoindre Luang Prabang pour réparation.

- Le 597 rejoindra dès que la météo sera favorable.

- Les 599 VA et 598 VF de l’ELA 52 rejoindront le 17 et 18 mai.

- Le 232 VK.

1er BEP arrivent à Lanessan : 2 sergents, 3 caporaux-chefs, 2 caporaux, 7 légionnaires.

23 mai

Réponse Vietminh à proposition française du 16 mai : demande envoi personnel de déminage de la piste Dakota Diên Biên Phu. Envoi du personnel dès que le professeur HUARD aura arrêté avec la délégation Vietminh les modalités d’exécutions.

135 évacuations.

1er BEP : 1 sergent-chef, 3 légionnaires, 1 caporal ; tous Européens.

Nuit du 23 au 24 mai

Incident de mitraillage par un B-26 à 7 Km de Diên Biên Phu.

Interdiction d’intervention aérienne dans un rayon de 10 km autour de Diên Biên Phu au cours de 48 heures qui suivront la fin des évacuations des blessés autorisés par le Haut commandement de l’armée populaire vietnamienne.

24 mai

20 h 30 : Geneviève de GALARD, convoyeuse, héroïne de Diên Biên Phu. Cette dernière sera libérée le 24 mai avec 140 blessés dont 3 officiers.

20 h 30 : Geneviève de GALARD, convoyeuse, héroïne de Diên Biên Phu. Cette dernière sera libérée le 24 mai avec 140 blessés dont 3 officiers.

Ce jour 558 blessés évacués.

25 mai

Parmi les évacués du 25 mai se trouvent 12 Vietnamiens très gravement blessés. Dans la journée, 151 blessés évacués dont 4 officiers.

Dont 1er BEP : 5 légionnaires européens, 3 sergents-chefs, 1 sergent, 2 caporaux-chefs, 1 Volontaire autochtone.

26 mai

149 blessés de Diên Biên Phu évacués. Parmi se trouvent 2 officiers et 74 Vietnamiens.

Dont 1er BEP : 1 caporal-chef européen, 4 volontaires et 1 caporal autochtones.

Ces 858 blessés, selon certains documents, ont été évacués par avions légers et hélicoptères.

Tous les avions légers d’Indochine ont été réquisitionnés pour réaliser la navette entre Diên Biên Phu et Muong Saï ou Luang Prabang et de là, par Dakota, vers les hôpitaux de Hanoï ou une grande partie ont été réopéré en urgence pour certain.

27 mai

Etat numérique des militaires blessés évacués de Diên Biên Phu : 11 officiers, 183 sous-officiers, 664 hommes de troupe. Total de 858. (858 blessés + Mademoiselle DE GALARD soit 624 Européens dont 11 officiers, 150 Nord-Africains, 84 Vietnamiens).

- 275 Français : 10 Officiers subalternes, 85 sous-officiers, 180 hommes de troupe (Total 275).

- 347 légionnaires : 69 sous-officiers, 278 hommes de troupe.

- 109 Algériens : 5 sous-officiers, 104 hommes de troupe.

- 36 Marocains : 3 sous-officiers, 33 hommes de troupe.

- 8 Africains : 8 hommes de troupe.

- 77 Vietnamiens réguliers et armée vietnamienne et supplétifs : 2 sous-officiers 75 hommes de troupe.

Samedi 29 mai

Obsèques à l’hôpital Lanessan du volontaire Than Van Noi (évacué de Diên Biên Phu) mort des suites de ses blessures. Un piquet rend les honneurs.

Dimanche 30 mai

Le commandement vietminh, par message radio diffusé le 30 mai, nous fait connaître qu’il était prêt à libérer 27 personnels sanitaires précédemment laissés à Diên Biên Phu à la garde de nos blessés. Après préavis donné par Radio Hirondelle, le Médecin Colonel DELORME s’est rendu à Diên Biên Phu dans la journée du 31 mai.

31 mai

Evacuation du personnel sanitaire 27 dont un médecin commandant par 4 hélicoptères :

- Médecin commandant Paul GRAUWIN,

- Médecin capitaine Pierre LE DAMANY.

- Médecin Lieutenant Emile PONS.

- 24 sous-officiers et soldats.

15 juin

Dissolution du IIe Groupe du 4e régiment d’artillerie coloniale.

21 juin

Des militaires rapatriés sanitaires embarquent au départ de Saigon sur le navire-hôpital américain « Oregon » à destination de la France :

- 5 du 1er RCP,

- 5 du 8e BPC,

- 5 du 6e BPC,

- 2 du 1er BPC,

- 1 de la 13e DBLE,

- 2 du ¼ RTM

- 2 du 3e RTA,

- 1 du 4e RAC,

- 1 du 10e RAC.

Des militaires rapatriés sanitaires embarquent au départ de Saigon sur le navire-hôpital américain « Oregon » à destination de l’Afrique du nord.

- 75 Légionnaires,

- 15 RTA,

- 3 RTM,

- 1 Génie,

- 1 RAC.

24 juin

Organisation des évacuations sanitaires vers la France par avions Globemaster américains des blessés de Diên Biên Phu. Plus de 500 blessés sont à évacuer sur la France.

5 vols de prévus : le 26 juin, le 30 juin, le 3 juillet, le 7 juillet et le 10 juillet.

2 médecins lieutenants français parlant anglais assureront le convoyage avec 2 infirmières et 2 infirmiers. Les Américains fournissent un personnel identique.

Durée maximale du transport 10 jours. 1 00 par appareils sur Globemaster jusqu’à Tokyo puis 50 par appareils sur Stratoliner jusqu’en France.

Les stationnements aux escales seront en fonction de l’état des malades : Saigon – Philippines – Tokyo – Hawaï – Etats Unis – Les Acores – Orly ou Oran.

26 juin

Premier vol d’un Globemaster vers Paris-Orly : Décollage 12 h 30, embarquement à partir de 11 h 00.

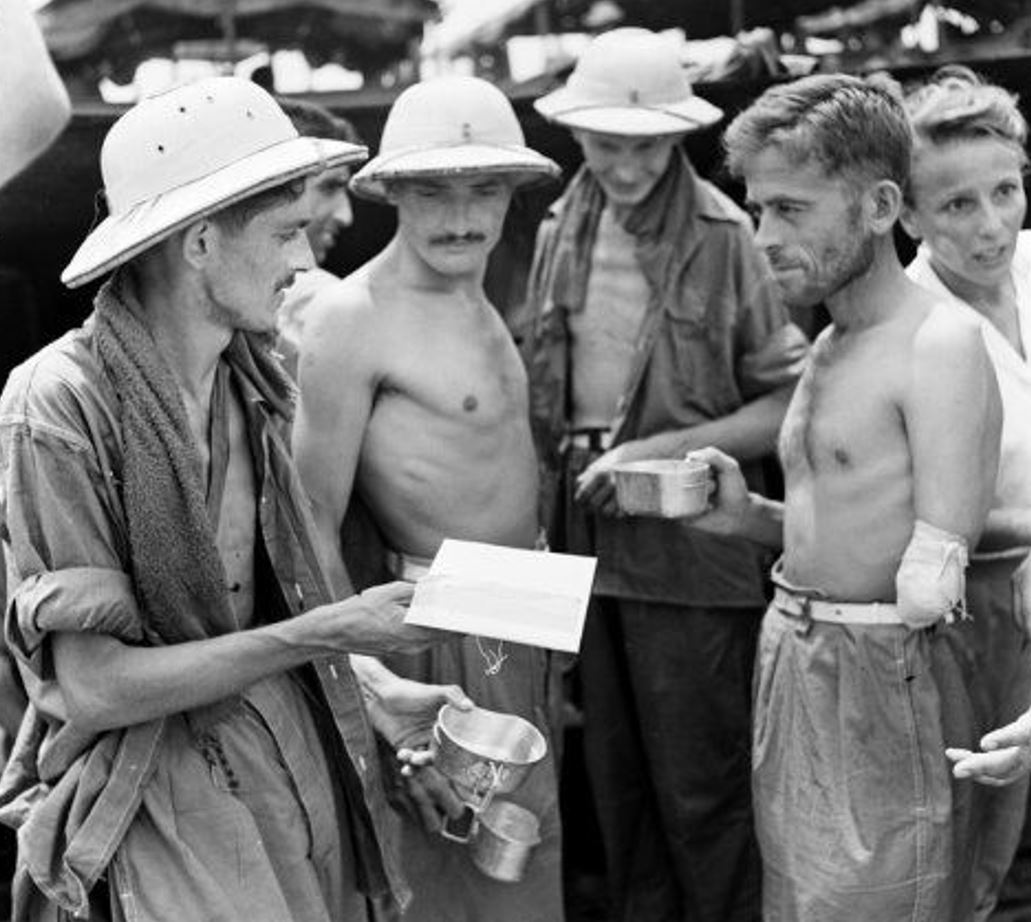

La libération

Entre Aout et septembre 1954, 3 290 hommes prisonniers de Diên Biên Phu sont libérés des camps vietminh dans un état de dénuement extrême sur les 10 542 qui sont partis de la plaine, soit environ 68 % de disparus. Aucune liste réelle des disparus n’a pu être réalisée avec les « déserteurs actifs » n’étant pas comptabilisés. Un certain nombre de légionnaires allemands ont été directement rapatriés par l’URSS vers l’Allemagne de l’Est. D’autres déserteurs ont continué la formation commencée dans les camps afin de repartir dans leur pays avec un bagage révolutionnaire consistant.

Les groupes de prisonniers arrivent accompagnés de jeunes orchestre vietminh

Habillés d’uniformes vietminh neufs et du casque de latanier.

Ils sont surveillés de loin par les commissaires politiques afin qu’ils évitent des « effusions avec les colonialistes ». Ils ont été pourvus de tracts que leur état de démocrates et combattants de la paix entraîne l’obligation de diffusion de façon ostensible.

Tous les prisonniers n’ont qu’une crainte : ne pas être libérés. Les commissaires politiques les ont abreuvés de menaces depuis des semaines. Il a même fallu voter entre prisonniers qui serait libéré. La peur est là, si près du but.

Appelés par leur nom par les commissaires politiques, ils franchissent la ligne qui les séparent de la liberté. Ils n’osent rien faire… ils montent sur les LCT qui les attendent.

Le LCT quitte le bord du fleuve… Les prisonniers comprennent qu’ils sont libres et s’effondrent. Ils jettent leur casque à l’eau.

Pendant toute la guerre d’Indochine, la Croix-Rouge ne reçut jamais l’autorisation de visiter les camps et les médecins prisonniers furent, sauf de très rares exceptions, interdits de pratique, et regroupés au camp des officiers.

Les prisonniers libérés revenaient épuisés, dans un état squelettique. La plupart durent être hospitalisés et leur vision évoquait celle des retours des camps de concentration. Sur le total de 10 754 hommes prisonniers de toute l’Indochine libérés.

6 132 décharnés atteints de dysenterie amibienne ou de paludisme durent être hospitalisés pour des périodes plus ou moins longues.

Un certain nombre d’hommes ressemblent aux survivants des camps de la mort allemands de la deuxième guerre.

Comparaison entre les caps de prisonniers de guerre de la Deuxième Guerre mondiale :

- Français prisonniers de guerre dans les camps Allemands : 2 %

- Allemands prisonniers de guerre dans les camps soviétiques : 37 %

- Soviétiques prisonniers de guerre dans les camps allemands : 57,5 %

- Américains prisonniers de guerre dans les camps Japonais : 40,4 %

- Britanniques prisonniers de guerre dans les camps Japonais : 24,8%

- Français prisonniers de guerre de Diên Biên Phu dans les camps Vietminh : 72 %… à relativiser. Comptabilise comme décédés les disparus, en particulier les soldats vietnamiens des unités qui ont étés séparés des unités et convoyés vers d’autres camps de rééducation.

Des données précises manquent mais les estimations permettent d’avancer avec grande réserve les nombres de : 1 800 libérés à VIETRI, 2 700 libérés à SAMSON. Les prisonniers sont rassemblés à proximité des lieux d’embarquement, les évacuations se faisant par voies fluviales et maritimes avec les moyens de la marine nationale. Dans le cas particulier de SAMSON, les prisonniers ont fait parfois l’objet de transbordements sur des navires civils attendant au large dont le Skogum, le Skubrin et le liberty-ship Le Brest, qui avaient ramenés des prisonniers Viêts libérés en provenance d’HAÏPHONG.

La commission de contrôle est constituée par des Polonais, des Hindous et des Canadiens. Ils font preuve d’indifférence si ce n’est de mépris pour les Français. Aucun des membres de ces commissions n’a été vu visitant un lieu de rapatriement. Les Polonais, en bons communistes, se doivent de considérer les Français comme des colonialistes affectés de tous les défauts et les Hindous ont une attitude pleine d’antipathie pour le corps expéditionnaire.

Les sympathies de la commission vont au Viêt-minh.

Avant la montée à bord des bâtiments de la marine des prisonniers des représentants de l’armée avec des membres du personnel de santé sont autorisés à voir les futurs embarqués pour un inventaire et un constat d’état sanitaire afin de définir des priorités pour les soins. Ce personnel monte beaucoup de froideur dans ses rapports avec les libérables et l’accueil chaleureux des marins sur les bateaux efface le malaise causé par l’inspection à terre. Il n’existe évidemment aucune cellule de soutien psychologique. Ce soutien psychologique était de lui-même apporté par le plaisir de quitter l’enfer démocratique populaire et de penser aux bienfaits de la liberté.

Le LCT ou le LSM beaché devait attendre une bonne heure, au moins, que les pourparlers officiels soient terminés. Ce temps était mis à profit pour préparer des lits picots dans la cuve, ainsi que des médicaments, pour recevoir ces hommes souvent à bout de force et dont l’état de santé contrastait outrageusement avec celui des prisonniers Viets libérés précédemment.

Le LCT ou le LSM beaché devait attendre une bonne heure, au moins, que les pourparlers officiels soient terminés. Ce temps était mis à profit pour préparer des lits picots dans la cuve, ainsi que des médicaments, pour recevoir ces hommes souvent à bout de force et dont l’état de santé contrastait outrageusement avec celui des prisonniers Viets libérés précédemment.

Après quoi, on voyait déboucher de la paillote de droite une vingtaine d’hommes. C’était un premier groupe de Français. Avant d’embarquer, ils devaient remplir un certain nombre de formalités. Puis enfin, c’était pour eux la liberté. Après encore une vingtaine de minutes, arrivait un second groupe. Et lorsque les Viets avaient libéré entre cent et cent cinquante prisonniers de l’Union Française (chiffre très rarement atteint), ils estimaient que cela suffisait pour la journée, alors que nous avions libéré de notre côté plus de 2 000 Viets…

- 1er septembre : 9 prisonniers libérés sont évacués par le GATAC Nord vers Vietri soit Trung Ha en WJ 37-48 soit à l’hôpital Lanessan. H19 MM et MO.

- 2 septembre : 18 prisonniers évacués.

- 3 septembre : 62 prisonniers.

- 4 septembre : 59 prisonniers évacués par H19 MM, VF et VC le H19 MO en visite 50 heures.

- 5 septembre : 46 prisonniers.

- 6 septembre : 91 prisonniers.

- 7 septembre : 55 prisonniers par 9 rotations des H19 VK et VB.

- 340 évacués au total par le GATAC Nord.

- 11 septembre : 200 prisonniers sont attendus à Sam Son pour être évacués par les hélicoptères du GATAC Nord.

En 1954, à leur arrivée dans le port de débarquement (par exemple HANOÏ et HAÏPHONG pour les prisonniers du Tonkin, Than-Hoa et Nord Laos), un détachement rend les honneurs et de multiples autorités de grades parfois élevés, assure un accueil vite abrégé par le transport en véhicules sanitaires vers les hôpitaux où est effectué le tri des gens et leur envoi en hospitalisation ou en centre d’accueil ou de repos.

Il convient de citer que sur la totalité des prisonniers libérés (10 754), 6 132 durent être hospitalisés pour des durées de quelques jours, quelques semaines souvent et quelques mois parfois.

Parmi les hospitalisés, dans les premiers jours, 61 ne survécurent pas. A l’hôpital CIAIS d’HAÏPHONG les malades ont droit le lendemain ou surlendemain de l’arrivée à un passage de dames bénévoles de la Croix rouge qui se chargent de faire parvenir un message à la famille et apportent des articles de toilette. Il se peut que la sécurité militaire procède à quelques interrogatoires mais l’état-major délègue des enquêteurs de rang hiérarchique supérieur à celui qui doit être interrogé pour connaître des détails sur les conditions de capture avec parfois une indifférence choquante devant l’évocation des pertes au combat et en captivité et devant les conditions vécues dans les camps. Il y a un fossé d’incompréhension entre les anciens prisonniers et de militaires, en particulier ceux qui ont peu connu les affrontements avec les Viets.

Les libérés subissent une visite médicale et les plus valides qui ont besoins de petits soins courants et surtout d’une bonne nourriture vont vers des centres de repos comme VATCHAÏ au Tonkin ou DALAT au nord de la Cochinchine. Ceux qui n’ont que quelques jours d’hôpital ont le même sort.

Les hospitalisés, sauf évidemment ceux dont l’état nécessite des soins de longue durée se retrouvent à DALAT qui devient le point de passage obligé de tous les futurs rapatriés sauf cas exceptionnels. L’hôpital installé à côté de l’Ecole d’Enfants de Troupe reçoit des malades ayant quitté les hôpitaux du nord sans être guéris. C’est à DALAT que beaucoup réapprennent à vivre.

Petites vexation : l’intendance décompte du pécule remis aux prisonniers et de leurs arriérés de solde, le nombre de prime de repas durant leur internement dans les camps viets considérant qu’ils étaient nourris gratuitement.

Pour les volontaires qui ont effectué leur premier saut sur Diên Biên Phu, il a fallu plusieurs mois de bataille pour que leur soit accordé le droit de porter le brevet de parachutistes. Le général DE CASTRIES s’est battu pour que ces hommes soient reconnus.

La question des sépultures des morts de la guerre d’Indochine (Revue Historique des Armées – 2016)

Excellent compte rendu precit de la part de Pascal PECCAVET sur la réalité de cette triste fin et les dramatiques conditions subi par les prisonniers de guerre Français. Mon père ancien officier de la Marine nationale fit un séjour de deux ans en Indochine 1952 1953 .

Cordialement.

Edouard OLLIVIER

Merci pour l’ensemble de votre journal de marche d’une grande qualité et ce devoir de mémoire.

Merci encore!

Passionnant, récit sur cette terrible bataille. On peut toucher du doigt le sacrifice de tous ces soldats, et on découvre l’inconséquence des politiques encore une fois !

Bonjour , CR quotidien passionnant que je me suis permis de transférer à compter du 13 mars , sur mon groupe sur la guerre d ‘ Indochine .

Je ne pense pas que ce soit Castries qui se soit battu pour que les paras non brevetés aient le fameux insigne mais …Langlais .

Il a d ‘ ailleurs expliqué à quels imbéciles de bureaucrates il avait du faire face.

Mais , faire plier Langlais ..bon courage !

Geneviève de Galard-Terraube, l’Ange de Diên-Biên-Phu, a fêté ses 99 ans le 13 avril dernier. Elle me dédicaça son livre « Une femme à Diên-Biên-Phu », il y a juste 20 ans :

« À François JACQUEL, qui a eu la chance d’être baptisé par mon cousin Louis de Galard, en souvenir des combattants de Diên-Biên-Phu ».

Une grande Dame.