Né le 6 juillet 1866 à Sarrebourg d’un père inspecteur des forêts, Mangin est issu d’une tradition politique complexe, à la fois légitimiste et républicaine. Son grand-père avait été préfet de police sous Polignac ; quant à sa seconde épouse (la première est morte en couches ce qui l’a terriblement affecté), née Cavaignac, elle est la fille du ministre de la Guerre de 1898, la petite fille du général chef du pouvoir exécutif en 1848 et l’arrière-petite-fille du conventionnel.

De Fachoda à Marrakech

Ses débuts de carrière sont assez chaotiques. Se destinant à Navale, il est inapte physique, se rabat sur Saint-Cyr, dont il échoue le concours d’admission à deux reprises. Il s’engage, visant l’école militaire d’infanterie de Saint-Maixent, repasse in extremis le concours de Saint-Cyr auquel il est reçu de justesse.

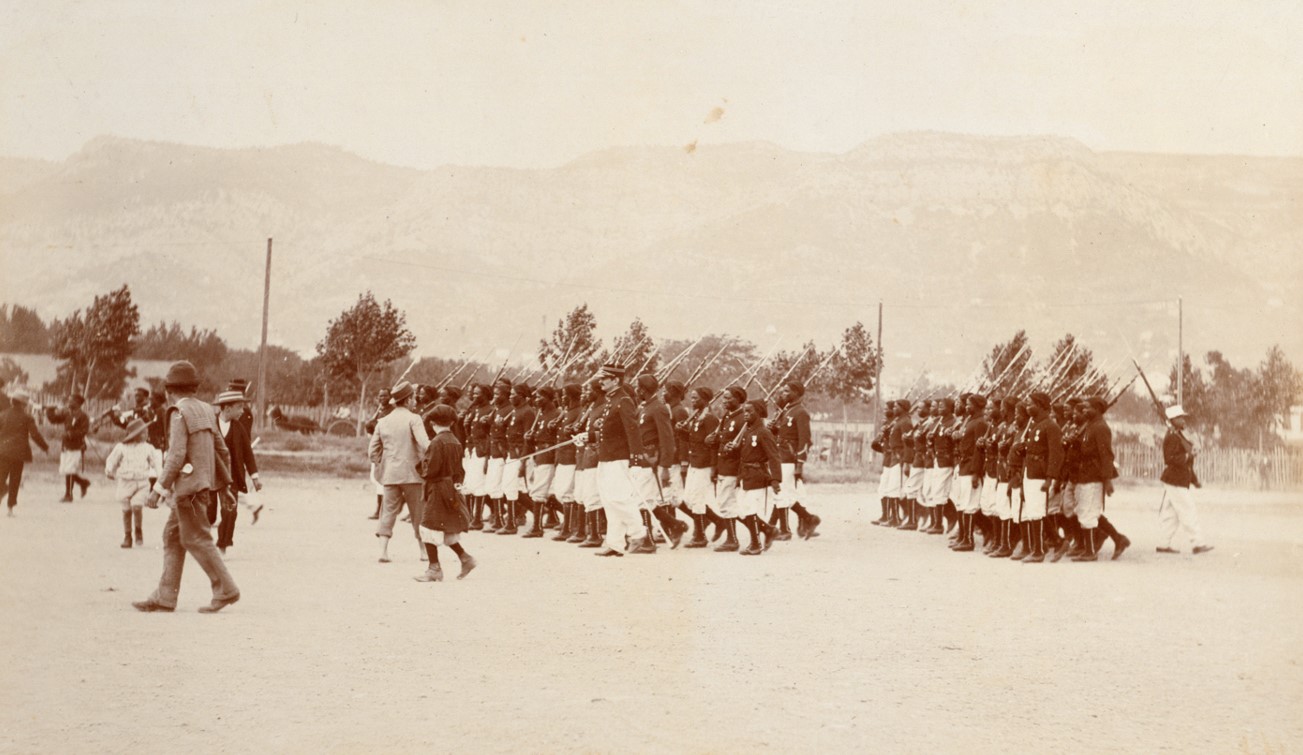

Finalement, Mangin sort de Saint-Cyr en 1888 dans les derniers de sa promotion, choisit l’infanterie de marine et sert au Soudan de 1890 à 1894 sous les ordres du général Archinard, puis, de 1895 à 1898, il commande l’escorte tirailleurs sénégalais de la mission Marchand sur Fachoda.

C’est lui qui y aménage, sur les rives du Nil, la redoute où se lèvent les trois couleurs. Il est prêt à en découdre avec les derviches soudanais, puis les hommes de Kitchener, mais Paris ordonne l’évacuation. À son retour à Paris, il reçoit la rosette d’officier de la légion d’honneur.

C’est lui qui y aménage, sur les rives du Nil, la redoute où se lèvent les trois couleurs. Il est prêt à en découdre avec les derviches soudanais, puis les hommes de Kitchener, mais Paris ordonne l’évacuation. À son retour à Paris, il reçoit la rosette d’officier de la légion d’honneur.

Après un séjour au Tonkin de 1901 à 1904, il revient à deux reprises en Afrique occidentale, de 1907 à 1911, comme chef d’état-major du commandant supérieur des troupes en Afrique occidentale française.

En 1912, il est au Maroc et disperse l’armée du prétendant el Hiba. Il le chasse de Marrakech où il entre le 7 septembre 1912 et où, quelques semaines plus tard, le général Lyautey vient remettre à Mangin les insignes de commandeur de la Légion d’honneur. Néanmoins, l’appréciation que Lyautey porte sur lui demeure nuancée : « La fermeté, Mangin l’a certes, le doigté, j’en suis moins sûr… Je le trouve impulsif, mentalité « mission Marchand », armée noire… Je l’apprécie au plus haut point comme chef de guerre. Mais je ne puis être à sa merci, ni lui donner la sensation qu’il est indispensable, sinon il devient intenable ».

Au cours de ces diverses campagnes, il accumule les blessures, trois lors de l’assaut de Diena au Soudan en 1890 ; une à l’assaut de Bosqué, toujours au Soudan en juillet 1892 et une au combat de Kasbah Zidania au Maroc en 1913. Fort de son expérience coloniale, Mangin conçoit en 1910, un projet d’armée coloniale, la « force noire », destinée à juguler les funestes effets de la crise des effectifs que connaît alors l’armée française.

Un obscur divisionnaire jusqu’à Verdun

Nommé général de brigade le 8 août 1913, à 47 ans, Mangin est par hasard en métropole à la mobilisation. Il commande par intérim la 8e brigade, en soutien du corps de cavalerie Sordet, ce qui le conduit à l’extrême pointe de la 5e armée dans la région de Dinant, jusqu’à Namur.

Aux premiers jours de septembre 1914, après l’hécatombe des frontières, il reçoit, à 47 ans, le commandement de la 5e division d’infanterie au sein du 3e corps d’armée du général Émile Hector Hache (5e armée), l’autre division de ce corps étant la 6e, commandée par Pétain.

Le 6 septembre, il porte avec sa division un coup d’arrêt aux Allemands avant de les poursuivre jusqu’aux portes de Reims, puis de livrer de durs engagements durant une semaine pour la possession du château de Brimont.

Alors, après quelques mois en secteur sur l’Aisne, la 5e D.I. rejoint le nord et se trouve engagée dans les vaines tentatives pour s’emparer de la crête de Notre Dame de Lorette. Durant l’année 1915, sa division demeurera déployée en Artois.

Jean de Pierrefeu rapporte une anecdote qui illustre assez bien sinon l’hostilité manifestée par certains, dont Pétain, à l’égard de Mangin, du moins l’incompréhension et la totale méconnaissance entre un officier issu de l’armée coloniale et l’establishment militaire représenté par les officiers du grand quartier général : « Je ne sais quelle raison amena ainsi le général Mangin à Chantilly dans l’hiver 1915–1916. Mais, à ma grande stupeur, comme je déjeunai ce jour là avec un ami de passage dans l’unique bistrot qui existât à cette époque, je vis arriver le général qui commanda à déjeuner. C’est une chose incroyable qu’un homme de cette valeur et de ce renom n’ait pas été disputé par toutes les popotes […] À ce moment, il ne devait pas être en odeur de sainteté ».

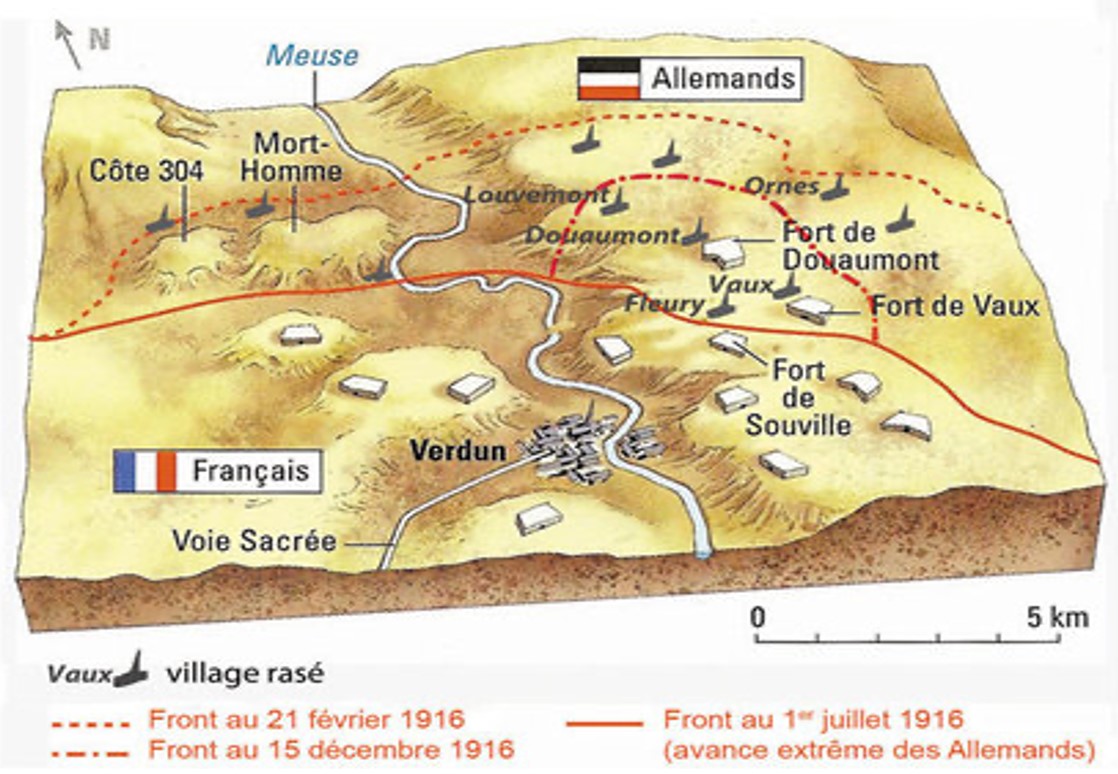

La reprise de Douaumont, 1916, la clé de la gloire

À la fin de mars 1916, Mangin, toujours commandant de la 5e division, arrive à Verdun où Nivelle, son commandant de corps d’armée, prend le commandement du secteur Douaumont-Vaux. Il reprend le bois de la Caillette. Au mois de mai, alors qu’il a pris le commandement de la 2e armée, Nivelle veut dégager la gauche de son dispositif menacée au Mort Homme. Il a besoin d’une diversion sur la rive droite et lance Mangin, à la tête de sa division, sur Douaumont où il pénètre mais ne peut s’y maintenir : la diversion a rempli son effet.

En juin, Mangin reçoit le commandement du 11e corps d’armée et se voit confier le secteur de la Meuse à Tavannes. Fin juillet, il reprend le village de Fleury, premier pas vers Douaumont. Sa réputation est définitivement assise après qu’il ait repris Douaumont avec ses coloniaux le 24 octobre 1916, puis quelques jours plus tard, Vaux, dans les mêmes conditions, à savoir une attaque brusquée. Il est élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur.

L’offensive de l’Aisne, 1917, « l’âme damnée » de Nivelle

C’est à ce titre que Nivelle lui confie, à la tête de la 6e armée, la conduite de l’action principale de l’offensive d’avril 1917. Ce faisant, Mangin obtient le commandement d’une armée avant cinquante ans. Supportant mal sa subordination au commandant du groupe d’armées de réserve (G.A.R.), il rendra difficile le commandement du général Joseph Alfred Micheler en le court-circuitant systématiquement dans ses relations avec Nivelle qui laisse faire.

Selon la planification de l’offensive du 16 avril, c’est Mangin qui doit marquer l’effort en attaquant sur un front s’étendant du moulin de Laffaux à Heurtebise en vue de rompre dans la foulée le front ennemi en direction de Laon, puis de Guise. Le jugement de Fayolle à son égard est peu amène : « Mangin, c’est l’instrument de Nivelle […] Evidemment, Mangin ne sait pas le premier mot de la guerre. Et où l’aurait-il apprise ? ».

Le 16 avril matin, l’attaque des Coloniaux du 1er C.A.C. débouche après les autres, à partir de 9 heures pour menacer le saillant du plateau de Laffaux et, faisant ainsi croire à un développement progressif de l’attaque, empêcher les réserves allemandes d’affluer par l’axe débouchant de Laon en direction de Berry au Bac.

Bien que le 2e C.A.C et une division du 20e C.A. réussissent à prendre pied sur la crête du Chemin des Dames, ils ne parviennent pas à réduire les résistances, notamment à hauteur de la ferme de Heurtebise. Pire encore, alors que le 1er C.A.C. était parvenu, en fin de matinée à prendre pied sur le plateau de Laffaux, il est contre attaqué au cours de l’après-midi avec une violence telle qu’il est contraint de se replier sur ses bases de départ.

Au centre du dispositif de Mangin, l’aile gauche du 20e C.A. et la droite du 6e C.A. ne progressent que très difficilement : le barrage roulant de l’artillerie ayant été réglé a priori sur un rythme de progression de 100 mètres toutes les trois minutes, très rapidement, l’infanterie s’en trouve dissociée et lorsque les unités de tête parviennent difficilement à prendre pied sur la crête, elles ne peuvent que constater que les tirs s’éloignent et basculent dans la vallée de l’Ailette, les laissant sans appui face aux nids de mitrailleuses intacts, protégés dans les creutes de la falaise et qui se dévoilent au fur et à mesure.

Sur le plan tactique, Mangin maîtrise parfaitement l’emploi de ses unités. Dans l’affaire du Chemin des Dames, où la réalité de ses pertes est très en deçà des chiffres publiés, il s’est donné les moyens de stopper l’arrivée automatique de nouvelles unités venues de l’arrière dans l’hypothèse où son échelon de tête serait ralenti, évitant ainsi de graves imbrications d’unités. Ainsi, le soir du 16 avril, disposera-t-il de cinq divisions fraiches à engager le lendemain en soutien du corps colonial.

La relève infamante après l’échec

Mis en cause par Nivelle dans l’échec de l’offensive, Mangin est relevé de son commandement. En fait, ce faisant, le commandent en chef, peu élégant, cherche à se couvrir lui-même d’un limogeage qu’il savait être imminent.

Précisément, Nivelle demande au ministre un congé de repos pour Mangin pour le motif que « Cédant à l’ardeur d’un tempérament militaire d’ailleurs remarquable, la général Mangin n’a pas apporté dans le calcul de la préparation de ses actions la méthode et la précision indispensables dans un commandement d’armée » Il n’est pas faux de noter que cette critique pouvait s’appliquer pratiquement trait pour trait à celui qui la formulait.

Paul Painlevé, ministre de la Guerre assortit cette relève d’une mesure infamante : l’interdiction de séjour pour Mangin dans le département de la Seine et ceux environnants, Mangin ayant menacé le ministre d’ameuter contre lui la presse où il disposait d’appuis et des hommes politiques influents qu’il savait favorables à sa cause. Assez curieusement, un de ses appuis était d’ailleurs le président de la Ligue des Droits de l’homme, dont le ministre était membre.

Remis en selle par Clemenceau, le nouveau « enfant chéri de la victoire »

Ecarté de tout commandement, c’est finalement sous la pression de Clemenceau parvenu au pouvoir en novembre 1917, qu’il prend le commandement du 9e C.A.

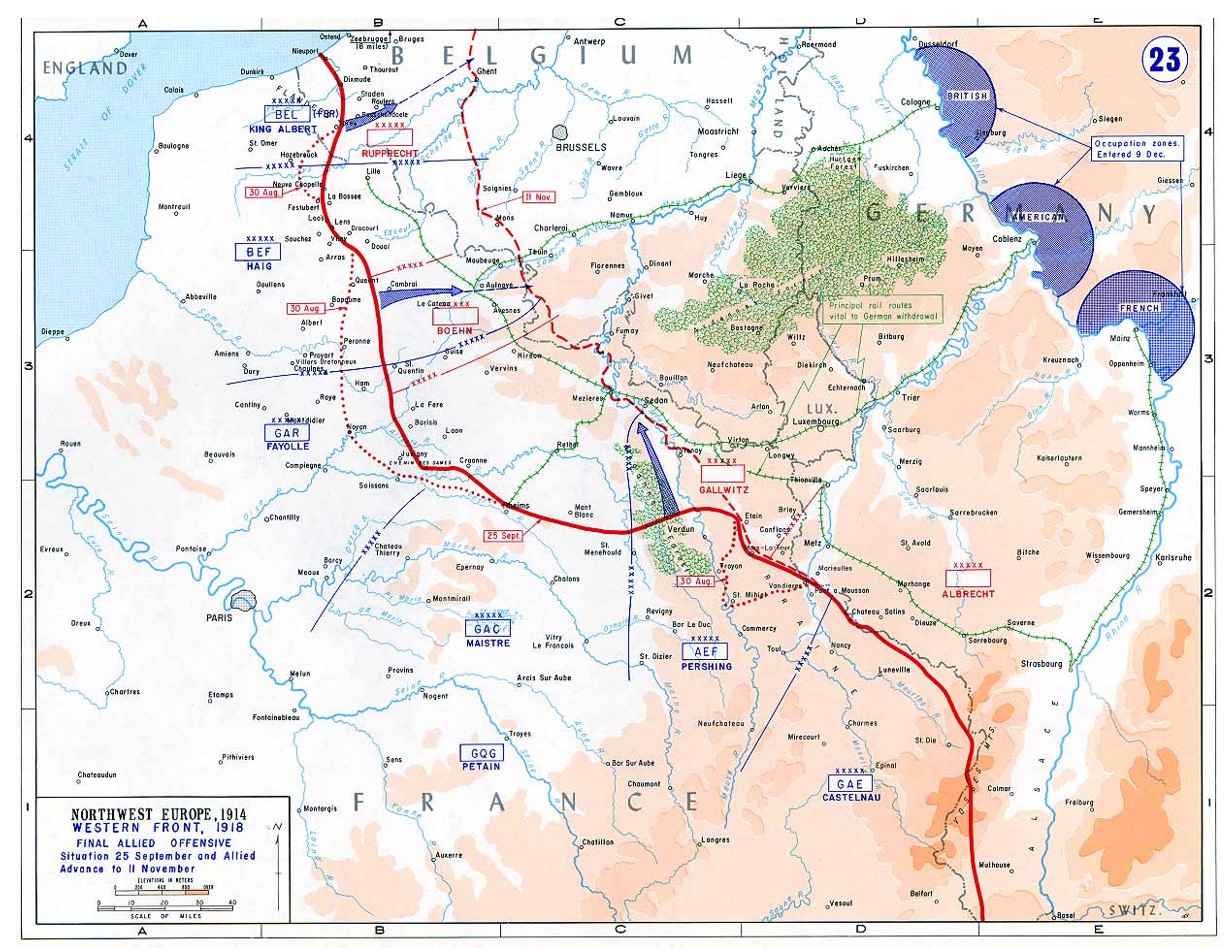

Le 10 juin 1918, auréolé de son récent succès sur le Matz qui brise net la relance de l’offensive de Ludendorff qui ne s’acharne pas, Mangin, sous une nouvelle pression de Clemenceau, retrouve le commandement d’une armée, en l’occurrence la 10e, à la tête de laquelle il remplace le général Maistre, lui-même appelé à succéder au général Franchet d’Espèrey au commandement du groupe d’armées du Nord.

Puis, au sein du G.A.R. de Fayolle, il participe aux contre-offensives de l’été. Le 18 juillet, débouchant de la forêt de Villers-Cotterêts, sans préparation d’artillerie et engageant 350 chars, la 10e armée progresse d’un seul bond de sept kilomètres, portant sa droite devant Soissons et sa gauche à Noroy-sur-Ourcq. L’effet de surprise a été complet.

À la suite du premier repli allemand, Mangin relance son attaque le 24 juillet par la vallée de l’Ourcq, toujours en étroite liaison avec Degoutte, ce qui entraîne un nouveau repli allemand sur la ligne Soissons – Ville-en-Tardenois, puis, ce dernier verrou sautant le 1er août, Mangin atteint Soissons le 3.

Enfin, à la mi-août, Mangin déborde les zones de Lassigny – Carlepont, puis de Roye – Chauny, en lançant douze divisions sur tout son front entre Oise et Aisne. Face à cette action, Ludendorff fait replier la droite de sa IXe armée derrière l’Oise et son centre derrière l’Ailette.

Début septembre, après de durs combats au nord de Soissons, Mangin se heurte au massif de Saint-Gobain, charnière de la ligne Hindenburg.

Lors du déclenchement de l’offensive générale de Foch, fin septembre, coordonnant son action avec la 5e armée qui agit sur la direction de Berry au Bac, Mangin, l’inventeur du feu roulant d’artillerie, force le Kronprinz impérial à replier ses armées derrière la Suippes et l’Aisne, puis, très rapidement derrière la Ligne Hindenburg depuis l’Oise jusqu’à la Champagne et l’Argonne.

Une personnalité pleine de contrastes

En dépit de ces indiscutables succès, les jugements que porte sur lui son supérieur direct, Fayolle, demeurent toujours empreints d’une certaine réserve : « 23 juillet : Mangin réclame parce qu’on lui retire des divisions usées qu’il voulait encore engager. Il ne voit que lui. 24 juillet : Mangin est tapé parce que le G.Q.G. le rudoie, car il ne conduit pas sa bataille et se fait une réclame démesurée dans les journaux. Il prétend qu’il ne peut rien faire et il a cinq divisions fraiches. 2 août : Mangin fait un « raffut du diable ! ». 3 août : Nous sommes entrés hier soir à Soissons. Mangin était à l’affut pour sauter sur la ville et illuminer le communiqué ! 27 août : Je vais ce soir chez Mangin […] Il est terrible cet homme, il ne voit que lui et le communiqué. Le voilà aiguillé sur Laon, et s’il nous met en hernie, il lui importe peu, au contraire […] décidément les coloniaux ! […] La bataille s’annonce comme devant être fort dure et je ne pense pas que Mangin ait pris les meilleures dispositions. […] C’est Laon qui l’attire et il est à craindre que, sans y aller, il ne parvienne pas à faire tomber les lignes de la Vesle et de l’Aisne. Il commet deux fautes, la première, attiré par sa mégalomanie, de voir trop grand, la seconde, de mépriser, en tout cas de mésestimer l’adversaire. Cet homme orgueilleux et imaginatif ne veut pas écouter ».

Mangin rendait bien à Fayolle cette inimitié. Dans son ouvrage « Comment finit la guerre », publié de son vivant, Mangin avait déjà traité Fayolle de « matelas entre le haut-commandement et les exécutants ». Il aurait voulu dépendre directement de Foch, sans l’intermédiaire de Pétain ou du groupe d’armées et l’on comprend que son supérieur immédiat, homme de méthode, en même temps que d’énergie, ait été souvent agacé par les côtés excessifs de l’extraordinaire chef de guerre qui était son grand subordonné.

En novembre, Mangin est surpris par l’armistice en Lorraine où il prépare une nouvelle offensive dont son armée constitue l’effort. Il entre à Metz le 13 novembre. Il commande l’armée du Rhin à Mayence, où son attitude lors des cérémonies d’entrée des troupes françaises suscite chez Fayolle de nouveaux commentaires aigres doux : « 14 décembre : Entrée à Mayence. Attitude inconvenante de Mangin qui voudrait accaparer l’entrée pour lui seul. Il fait déjà de la popularité chez les Boches. 3 janvier : Mangin. Ce dernier est toujours le même, dissimulé, hanté par la popularité et du désir de réclame…Le voici maintenant qui veut prévoir l’envahissement de l’Allemagne. Je ne crois pas qu’il puisse rester là. 24 mai : Scène violente avec Mangin… Comme le dit Bineau, c’est une femme qui a des attaques de nerfs. Il en a une devant moi. La cause première est toujours l’entrée à Mayence qu’il a sur le cœur. Il voudrait être seul ici. Que les deux armées, 8e et 10e doivent entrer simultanément en Allemagne, sous mon commandement supérieur, il ne peut l’admettre. D’une personnalité absorbante, exaspérée, fou d’orgueil, ne pouvant vivre sans réclame, voulant toujours être en vedette, en outre dévoré d’ambition, il ne peut supporter l’idée d’être en sous ordre. Il doit bien être malheureux ce pauvre homme ».

Le 6 mai 1919, Mangin reçoit Dorten, le champion allemand d’une Rhénanie indépendante du Reich. Paris ne désavoue pas officiellement Mangin, mais, privé de bases solides, le mouvement avorte rapidement. Mais le 12 octobre, Mangin est relevé de son commandement.

Envoyé en mission en Amérique du Sud (1920 – 1921), il est nommé à son retour inspecteur des troupes coloniales et membre du Conseil supérieur de la Guerre.

Il décède brutalement le 12 mai 1925 à Paris. Ses Mémoires ont été publiées en 1920 sous le titre Comment finit la guerre, et ses Lettres de guerre en 1951.

Un général qui ne laissait personne indifférent

Homme entier qui ne laisse jamais personne indifférent, les jugements portés sur Mangin reflètent ce trait de caractère : le colonel Herbillon, alors en charge de la liaison entre le Gouvernement et le G.Q.G. trace de lui un éloge flatteur : « Mangin était une force de la nature, un merveilleux entraîneur d’hommes que les difficultés excitaient, n’effrayaient jamais, l’homme d’attaque dans toute l’acception du mot […] Il ne voyait l’obstacle que pour foncer dessus ».

Ce jugement est corroboré par le colonel Spears, alors officier de liaison de l’armée britannique : « Un petit homme dont la tête carrée se hérissait d’une brosse de cheveux noirs. Mangin […] m’apparut comme l’incarnation de l’âme de la guerre : une volonté de bronze, une conscience que n’effleurait pas le doute ».

En fait, si Mangin s’est révélé un incomparable commandant d’armée et un chef militaire de premier plan, et si le surnom qui lui a été affublé après l’échec de l’offensive d’avril 1917, de « Mangin le boucher » est une infamie, il n’en demeure pas moins que Mangin affiche tout autant les défauts de ses qualités : un ego démesuré qui le pousse à toujours être le premier, ce qui, en termes de commandement, le rendait odieux à ses supérieurs, Nivelle excepté qui s’en est servi. Le maréchal Lyautey, qui en matière d’ego était servi, disait de Mangin « On peut tout à fait obéir à Mangin ; le commander est une toute autre affaire ».

Décorations

- Médaille militaire le 12 mai 1925.

- Grand-croix de la Légion d’honneur par décret du 6 juillet 1919.

- Grand officier de la Légion d’honneur par décret du 2 novembre 1916.

- Commandeur de la Légion d’honneur par décret du 13 septembre 1912.

- Officier de la Légion d’honneur par décret du 1er octobre 1899.

- Chevalier de la Légion d’honneur par décret du 30 décembre 1891.

- Croix de guerre 1914–1918.

- Médaille interalliée de la Victoire.

- Médaille commémorative de la guerre 1914–1918.

- Médaille coloniale avec agrafe « Sénégal et Soudan ».

Décorations étrangère

- Grand Officier de l’Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare.

- Ordre du Bain Ordre du Bain (Royaume-Uni)

Fachoda et la mission Marchand 1896-1899 (Charles Mangin)

La force noire (Lieutenant-colonel Mangin – 1910)

Comment finit la guerre (Général Mangin – 1920)

A la conquête du Maroc avec la colonne Mangin 1912-1913 (Capitaine Cornet – 1914)

Le Général Brosset, commandant de la 1°DFL, avait épousé une fille du général Mangin.

LCL (er) Christian HUC

Promotion EMIA Général Brosset (1973-1974)