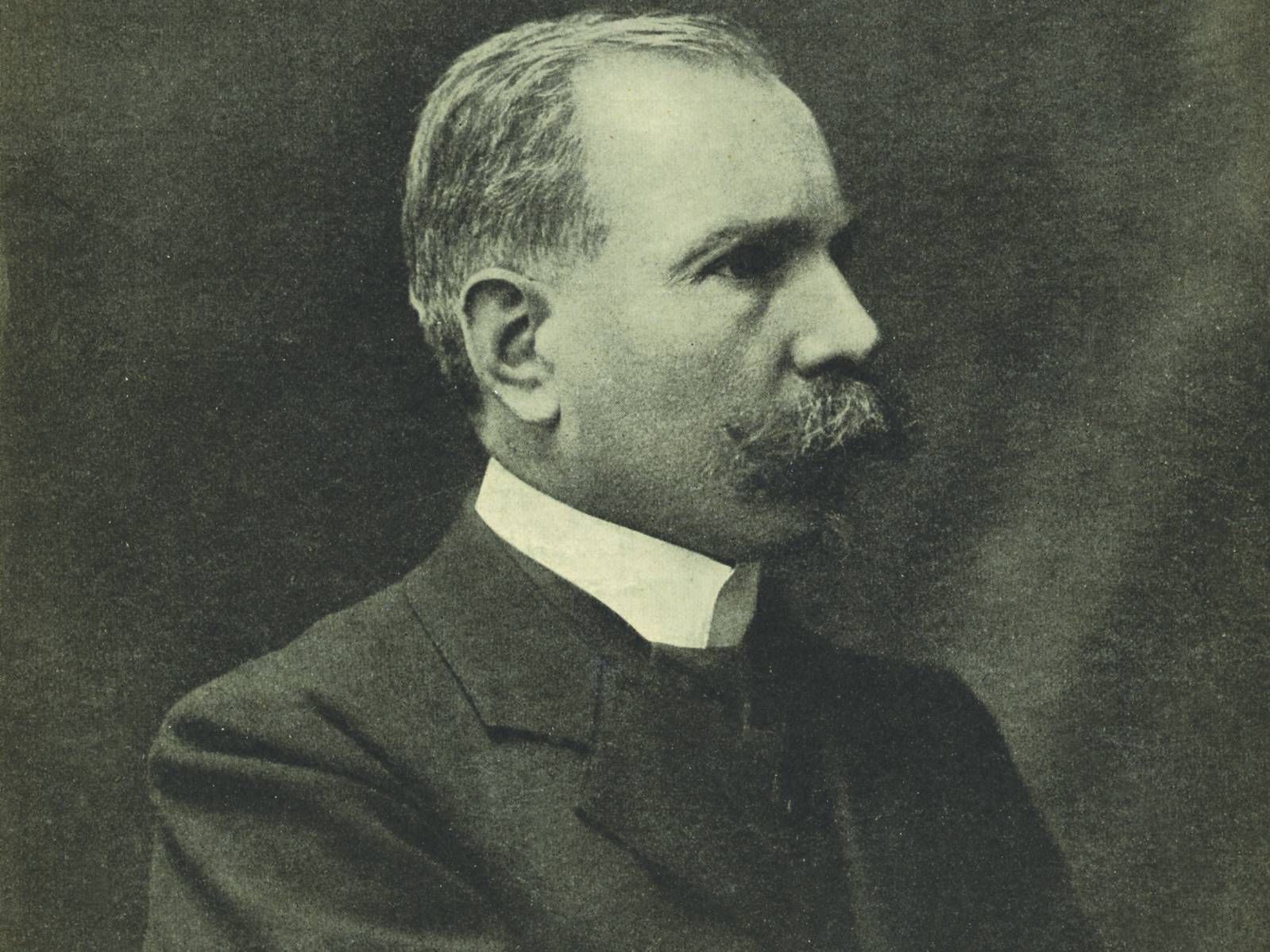

René Quinton est né le dans la ville de Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne), fils de Marie Amyot et de Paul Quinton, médecin et maire de Chaumes.

Il fait ses études au lycée Chaptal à Paris, puis il se consacre ensuite à la littérature en écrivant romans et pièces de théâtre, avec Flaubert pour modèle. À 22 ans, il entreprend des voyages dans les pays méditerranéens puis revient à Paris étudier la géologie, la paléontologie et la biologie au Muséum d’histoire naturelle.

À partir de 1895, René Quinton va élaborer une théorie selon laquelle certaines conditions de température, de composition et de concentration en composés chimiques du milieu dans lequel évoluent les cellules vivantes sont optimales pour le développement et l’activité de ces cellules. Selon Quinton, la température est un des grands moteurs de l’évolution, et les conditions idéales seraient celles du milieu marin aux origines de la vie. Encouragé et aidé par le médecin Étienne-Jules Marey, soutenu également par le zoologiste Edmond Perrier, il publiera ainsi L’Eau de mer, milieu organique (1905) exposant ses travaux sur le sujet. Il écrit : « En face des variations de tout ordre que peuvent subir au cours des âges les différents habitats, la vie animale, apparue à l’état de cellule dans des conditions physiques et chimiques déterminées, tend à maintenir, pour son haut fonctionnement cellulaire, à travers la série zoologique, les cellules constitutives des organismes dans le milieu marin des origines. » C’est le principe que son auteur appelle « Loi générale de Constance originelle ».

À partir de 1895, René Quinton va élaborer une théorie selon laquelle certaines conditions de température, de composition et de concentration en composés chimiques du milieu dans lequel évoluent les cellules vivantes sont optimales pour le développement et l’activité de ces cellules. Selon Quinton, la température est un des grands moteurs de l’évolution, et les conditions idéales seraient celles du milieu marin aux origines de la vie. Encouragé et aidé par le médecin Étienne-Jules Marey, soutenu également par le zoologiste Edmond Perrier, il publiera ainsi L’Eau de mer, milieu organique (1905) exposant ses travaux sur le sujet. Il écrit : « En face des variations de tout ordre que peuvent subir au cours des âges les différents habitats, la vie animale, apparue à l’état de cellule dans des conditions physiques et chimiques déterminées, tend à maintenir, pour son haut fonctionnement cellulaire, à travers la série zoologique, les cellules constitutives des organismes dans le milieu marin des origines. » C’est le principe que son auteur appelle « Loi générale de Constance originelle ».

Les travaux de René Quinton sur l’intérêt thérapeutique de l’eau de mer sont présentés à l’Académie de médecine en sous le titre : « Mémoire sur l’eau de mer en injection sous-cutanée isotonique dans dix-huit cas de tuberculose ». En dépit du scepticisme et des résistances auxquelles se heurtait la nouveauté du traitement, René Quinton ouvre à ses frais, le , le premier « dispensaire marin », rue de l’Arrivée à Paris. Mettant en application sa théorie, il injecte à ses patients le plasma marin Quinton présenté comme ayant des vertus thérapeutiques, et aurait obtenu des résultats satisfaisants sur de jeunes patients moribonds, en particulier des enfants souffrant de rachitisme, et ceux atteints de choléra. Les patients affluent (300 injections par jour) ; cela le conduit à la création d’autres dispensaires, à Paris. En 1911, il donne une conférence sur une question d’évolution, à savoir la persistance, à travers toutes les transformations animales, du milieu marin primitif.

Sa théorie biologique où l’oiseau est considéré comme le roi de la création le conduit à s’intéresser par la suite à l’aéronautique. En , René Quinton, ami de Ferdinand Ferber, fonde et préside la Ligue nationale aérienne, qui réunit des personnalités comme Henry Deutsch de la Meurthe, Paul Painlevé ou encore Ernest Archdeacon. Sa passion pour le sujet le conduit à sensibiliser l’opinion publique et à convertir industriels et personnalités politiques au rêve aérien. La ligue crée la première école de pilotage au monde à Juvisy, dirigée par Ferdinand Ferber.

En 1914, René Quinton a 48 ans. Capitaine de réserve dans l’artillerie, il est mobilisé dès le mois d’août. Il est promu chef d’escadron puis lieutenant-colonel d’artillerie de réserve. Chevalier de la Légion d’honneur depuis 1913, il est promu officier en 1917 puis commandeur en 1921. Blessé à plusieurs reprises, il est cité sept fois, portant ainsi la croix de guerre avec cinq palmes et deux étoiles. Ses faits d’armes lui valent les éloges du Maréchal Foch : « Officier de la plus rare intrépidité dont il est impossible d’énumérer les actes de bravoure… S’est affirmé comme un excellent commandant de groupe, ayant la plus grande autorité et sachant obtenir de son personnel le rendement maximum. » Il est aussi chevalier de l’Ordre de Léopold de Belgique.

René Quinton meurt le à Paris, à l’âge de 58 ans, d’un arrêt cardiaque. Son œuvre, dont le succès fut fulgurant de son vivant, est rapidement tombée dans un oubli relatif.

Lire ci-dessous les discours prononcés à ses obsèques, le 13 juillet 1925.