La guerre de Cent Ans, fréquemment perçue à travers les lourdes défaites de la chevalerie française, a aussi constitué un tournant majeur pour celle-ci, amorçant son renouveau et sa profonde transformation, qui ont finalement conduit à la victoire finale contre l’ennemi héréditaire.

L’image d’Epinal que nous avons d’une chevalerie française désordonnée, archaïque et sans stratégie est encore très répandue. Cette vision, largement influencée par l’historien Jules Michelet et plus récemment par la prédominance d’un certain chauvinisme anglo-saxon sur ce sujet, est pourtant loin de la réalité.

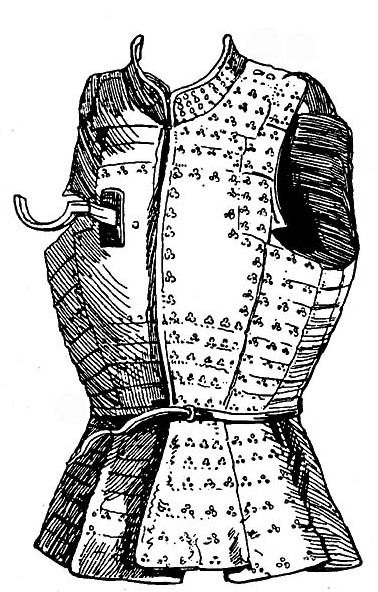

L’arrêt de cuirasse et l’arrêt de lance, une petite révolution pour la cavalerie

Des recherches récentes, menées par l’historien anglais Michael Harbinson[1], montrent qu’à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, la cavalerie lourde va améliorer sa capacité de choc contre les rangs ennemis et développer une meilleure protection face aux volées de flèches adverses. Ce sont des évolutions capitales pour les noblesses françaises et bretonnes qui combattent avant tout à cheval contre les Anglais.

Prenons l’exemple de la capacité de choc avec l’apparition à cette période de l’arrêt de cuirasse qui a permis aux cavaliers de réaliser des charges destructrices. Cette tige de métal arrondie, fixée sur un côté de l’armure permet d’y placer une lance lourde. Elle permet également une meilleure stabilité de la lance et une précision accrue de l’arme.

Afin d’être efficace, l’arrêt de cuirasse devait être combiné avec l’arrêt de lance, un anneau de cuir fixé sur le manche de l’arme permettant de contrôler la descente de la lance.

Ce système empêche ainsi l’arme de glisser de la main lors de l’impact.

A la fin du Moyen Age, la bonne utilisation de la lance nécessitait un long apprentissage. Un bon chevalier, devait savoir abaisser correctement sa lance et la tenir fermement sous peine d’être désarmé ou de se blesser. La lance ne devait pas être baissée trop tôt au risque que celle-ci pointe trop vers le bas à cause de son poids. Elle doit être utilisée couchée afin de pouvoir infliger des blessures conséquentes à l’ennemi grâce à l’élan et au poids du cheval.

C’est pourquoi Jean de Bueil, l’un des grands chefs militaires victorieux de la guerre de Cent Ans lui préfère une lance moyenne plus simple à manier : « Vous ne devez jamais souhaiter ni convoiter d’avoir une grosse lance, car si vous avez une grosse lance et que vous atteignez votre adversaire en bas tandis qu’il vous touche en haut, une lance plus petite que la vôtre vous renversera. En général, vous obtiendrez de meilleurs résultats avec une lance de taille moyenne que vous pouvez manier aisément, plutôt qu’avec une grosse lance qui risque de vous désarçonner de votre selle.»[2]

Néanmoins la lance lourde, également appelée « lance à outrance », dispose d’une puissance de frappe énorme. Celle-ci, d’une longueur d’au moins cinq mètres et d’un poids pouvant aller jusqu’à 18 kg disposait d’une pointe en forme pyramidale comprenant trois ou quatre arrêtes tranchantes.

Lorsqu’un coup direct était porté, la lance conçue en frêne se brisait. Au moment du choc, le cavalier ne doit pas faire de faux mouvements, sous peine de fractures ou de luxation de l’épaule. Afin d’encaisser le recul d’une telle arme, la selle haute fut développée au XVe siècle pour empêcher que le cavalier ne puisse être désarçonné, elle permet également de protéger d’avantage son abdomen et ses hanches.

Un cavalier et un cheval entièrement protégés des volées de flèches

La seconde innovation, concerne la protection de la monture qui s’améliore au XVe siècle. Le chanfrein qui est un véritable casque d’acier pour le cheval se répand massivement dès les années 1420. Cet accessoire couvre l’intégralité de l’avant et des côtés de la tête de l’animal, pour maintenir une bonne vision et l’ouïe seuls les garde-oreilles et les œillères sont percés de trous.

Concernant la nuque et le cou qui sont des endroits particulièrement exposés aux coups d’épée, on voit se développer des plaques en métal articulées sur toute la crinière. Le reste du corps est protégé par un caparaçon en cuir bouilli, parfois décoré aux armes de l’homme d’armes.

A la fin de la guerre de Cent Ans, dans les années 1450, les cavaliers les plus riches portent une armure de plates les recouvrant en intégralité. Malgré leur attirail, ils peuvent se déplacer et combattre avec agilité car le poids des protections est réparti sur tout le corps. Ce type d’armure appelé harnois blanc, en raison de sa couleur d’acier poli, ne pèse qu’une vingtaine de kilos, ce qui est actuellement le poids moyen que nos militaires modernes portent sur eux. De cette manière, le cavalier reste tout à fait mobile sur sa monture.

En revanche, cette protection complète de l’homme et de l’animal se fait au détriment de la vitesse. Les chevaux se fatiguaient davantage et une charge devait commencer au pas, le galop n’intervenant qu’à environ 40 mètres de la cible. La manœuvre était d’autant plus périlleuse en terrain difficile.

L’apparition d’une nouvelle tactique

Ainsi au XVe siècle, les Français opèrent un changement tactique. Des troupes réduites de cavaliers expérimentés sont constituées permettant ainsi une meilleure cohésion dans le « couchage » de la lance au moment où la charge est lancée.

Cette nouvelle tactique change complètement la donne en comparaison des charges massives et déstructurées des chevaliers du XIVe siècle. Dès lors, on assiste à la transformation progressive de la chevalerie, caractérisée par la prouesse individuelle au combat, en une cavalerie « moderne », disciplinée et agissant de manière coordonnée.

Ainsi, la cavalerie chargeait le plus souvent en formation linéaire. Tenir la ligne au moment de la charge était extrêmement difficile à cause de la disparité des équipements et de la qualité des chevaux employés sur le champ de bataille.

La protection du cavalier et de son destrier est le facteur essentiel du succès de ces charges.

Pour un cavalier rompu à cet exercice, la manœuvre est la suivante : lorsque l’ordre est donné, il lance son cheval au galop, juste avant le choc, il baisse son arme jusqu’à ce que celle-ci vienne buter sur l’arrêt de cuirasse. Une fois que le cavalier abaisse son arme, il ne peut plus la relever du fait de son poids. Le dispositif favorise la visée du cavalier qui avait toujours pour cible la tête de l’adversaire, si la lance baisse encore avant le choc, c’est la poitrine qui est touchée.

Au moment de l’impact, les cavaliers les plus rapides doivent former une ligne compacte atteignant comme un seul homme la ligne ennemie pour la briser. Les autres moins rapides atteignent l’adversaire successivement en différents points. Cette manœuvre pour être efficace ne peut être effectuée que par des petits détachements d’environ une cinquantaine d’hommes.

Ainsi, l’inertie de cette longue et lourde lance, combinée à la vitesse d’un cheval au galop, ont un effet dévastateur sur les lignes d’infanterie ennemie. Le poids du cavalier en armure ajouté à l’élan du destrier donne à la pointe de la lance une force de pénétration irrésistible.

Le résultat d’une charge réussie provoquait la dislocation brutale des lignes ennemies, cela devait être terrifiant.

Une fois la lance brisée, le cavalier doit rapidement sortir son épée afin de pouvoir continuer le combat. Parfois la lance ne se brise pas, et sous la force du choc le cavalier peu expérimenté tombe avec son cheval. Une fois à terre, il lui est difficile de se relever et de repartir au combat.

De Bueil, qui est un grand militaire, maîtrisait la charge à cheval avec la lance. Celui-ci évoque la puissance de la cavalerie française de son époque à travers son manuel destiné à la noblesse : « Il me semble que vous, qui avez à combattre à cheval, vous devez être équipé d’une armure bonne et sûre ; car une lance est très fine et ne trouve pas d’ouverture si petite qu’elle ne puisse la traverser. Là où elle frappe, elle est impitoyable. Les armes les plus dangereuses au monde sont celles employées à cheval et avec une lance, car elle ne donne aucun répit »[3]

Avec ces innovations militaires, la cavalerie française retrouve sa prédominance sur le champ de bataille et vainc à plusieurs reprises les Anglais notamment à La Gravelle (1423), Gerberoy (1435) et surtout à Patay (1429) où une centaine de chevaliers mettent en déroute par une charge brutale l’armée anglaise composée cinq milles d’hommes. Cette victoire capitale pour la France permet de détruire l’élite de l’archerie anglaise, l’expression mettre la pâtée vient de là.

La cavalerie retrouve un rôle prédominant sur le champ de Bataille, et fini par détrôner définitivement l’archer anglais notamment à la Bataille de Formigny en 1450 et enfin à la bataille de Castillon en 1453 où, avec l’appui de l’artillerie, deux cents cavaliers franco-bretons mettent en déroute l’armée anglo-gasconne composée de près de 10 000 hommes.

Les Français tiennent alors leur revanche face à la perfide Albion !

Julien ADAM

Si vous souhaitez plonger au cœur de l’armée française de cette époque et découvrir des aspects méconnus de la bataille de Castillon, commandez dès maintenant votre exemplaire en cliquant ICI pour commander sur Amazon ou ICI directement sur le site de l’éditeur.

NOTES :

- Journal of Medieval Military History, num XVII.

- Le Jouvencel, volume 2, page 101

- Le Jouvencel, volume 2, page 101

Le Jouvencel

Bonjour

Merci pour cet article passionnant et instructif qui démonte les mythes et poncifs sur cette periode de notre histoire militaire.

Montjoie St denis !