Résumé : Le conflit sino-soviétique de 1969 est porteur de riches enseignements sur le déroulement d’une crise entre deux puissances nucléaires présentant une grande asymétrie de forces. Longtemps analysé au seul prisme des relations avec les États-Unis et du basculement de l’administration Nixon, il se révèle à la lumière de nombreuses archives déclassifiées depuis 1991 avoir été orchestré par Pékin pour des raisons essentiellement internes et avoir entrainé un réel risque d’emploi de l’arme nucléaire par l’URSS dans le cadre de frappes limitées pour priver la Chine de ses capacités atomiques. Si Moscou a reculé, ce ne fut pas en raison d’une prétendue « menace » américaine qui n’exista jamais, mais plutôt en raison de l’absence de gains objectifs à court terme, de l’incapacité de l’URSS à soutenir dans la durée un conflit en Extrême Orient sans dégrader sa situation en Europe, le tout au terme de raisonnements très rationnels de la part du Politburo soviétique. Tout en semblant valider la théorie de Mao de la « dissuasion par les masses populaires », le conflit montra ses limites défensives et entraina une modernisation substantielle de la capacité nucléaire chinoise, qui entreprit de se doter de moyens d’atteindre Moscou de manière crédible.

Le conflit sino-soviétique de 1969 en quelques dates :

02-03 mars : Premier incident sur l’île de Zhenbao – attaque chinoise surprise.

04-13 mars : Renforcement des deux armées le long de la frontière.

14-15 mars : Second incident sur l’île de Zhenbao – contre-attaque soviétique.

21 mars : Tentative infructueuse de contact téléphonique par le premier ministre soviétique.

01 avril-24 avril : 9e congrès du Parti Communiste Chinois. Lin Biao est nommé successeur de Mao.

Juin : Entraînement des forces aériennes soviétiques à des frappes sur les sites nucléaires chinois. Manœuvres en Mongolie.

11 juillet : Rapport sur la place de la Chine par les quatre maréchaux : une attaque soviétique est considérée « très improbable ».

Juillet-août : les Soviétiques contactent les « partis frères » en Europe et en Australie pour avoir leur « avis » sur une attaque préventive.

01-10 août 1969 : L’aviation soviétique en Extrême Orient cesse ses vols.

03 août 1969 : L’arrivée en Sibérie du général Tolubko, spécialiste des armes nucléaires, est rendue publique.

13 août : « Incident » de Tielieketi au Xinjiang. L’armée chinoise est sévèrement battue.

18 août : un diplomate soviétique interroge le Département d’Etat Américain sur la réaction américaine à une attaque de la Chine.

27 août : Le directeur de la CIA, Richard Helms, révèle à la presse que Moscou approche des gouvernements étrangers pour avoir leur avis sur des frappes préemptives sur la Chine.

06 septembre : Nouvelle demande soviétique de rencontre diplomatique à l’occasion des funérailles de Ho Chi Minh.

10 septembre : Le Politburo chinois se range à l’idée d’une négociation par crainte d’un « aventurisme » soviétique.

11 septembre : Le premier ministre Alexis Kossyguine est dérouté à Tachkent pour revenir à Pékin.

12 septembre : Première rencontre entre Zhou Enlai et Kossyguine, dans la zone internationale de l’aéroport de Pékin. Crainte des dirigeants chinois d’une attaque surprise par un commando soviétique.

18 septembre : Lettre de Kossyguine à Zhou Enlai. Les concessions soviétiques sont perçues comme « trop importantes » et le Politburo chinois considère que l’URSS se prépare à attaquer.

19-28 septembre : Conférence à Pékin pour accélérer les préparatifs militaires.

23 septembre : Premier essai nucléaire souterrain chinois.

29 septembre : Essai thermonucléaire chinois.

01 octobre : Fête nationale à Pékin. Dispersion des aéronefs en Chine du Nord et alerte des troupes à la frontière.

06 octobre : Zhou Enlai propose une rencontre aux Soviétiques le 20 octobre à Pékin.

07 octobre : Le Politburo chinois estime que l’URSS pourrait être tenté par une attaque nucléaire sur Pékin pour décapiter la RPC. Dans les jours qui suivent Mao et les autres dirigeants se dispersent dans les provinces.

18 octobre : Le maréchal Lin Biao met en alerte toutes les forces militaires chinoises, dont le Deuxième Corps d’Artillerie (les forces nucléaires). Les ogives sont assemblées et les missiles préparés au tir.

20 octobre : La délégation soviétique arrive à Pékin. Ouverture des négociations qui dureront jusqu’en 1991.

Le cinquantenaire du conflit sino-soviétique de 1969 est passé relativement inaperçu. Pourtant, l’affrontement, loin de se limiter à quelques incidents de frontières, marqua un tournant majeur de la Guerre Froide. Son étude est riche d’enseignements quant à l’utilisation — l’instrumentalisation même — de l’arme nucléaire dans la conduite des relations internationales mais aussi de la politique intérieure. Alors que la guerre fait rage en Ukraine et que les peurs d’escalade nucléaire reviennent, étudier cette crise est porteur d’enseignements précieux. Allant « un cran plus loin » que la crise de Cuba de 1962 dans l’utilisation de la force armée, ce conflit fut émaillé d’affrontements brefs mais sanglants, mettant en œuvre les armes les plus modernes de l’époque. Il vit aussi la seule mise en alerte connue des forces nucléaires chinoises, associé à un moment de panique du pouvoir à Pékin. Son apaisement relatif, sur fond d’interminables négociations de frontières, marqua un tournant majeur dans la perception du rôle de la République Populaire de Chine (RPC) dans les relations internationales. La séquence illustre les fondements (et les contradictions) d’une stratégie de chinoise mêlant stricte suffisance des arsenaux nucléaires, dissuasion conventionnelle et « par les masses » et opérations d’intimidation « sous le seuil ». Il démontre — surtout — la prépondérance des enjeux intérieurs dans les décisions comportementales de relations internationales, au point de risquer un conflit pour satisfaire des buts internes.

Longtemps considéré à l’aune de l’évolution des relations sino-américaines, le conflit fut interprété jusqu’à une date récente comme ayant été causé par la résistance chinoise à une assertion soviétique marquée par la doctrine Brejnev et par la volonté de l’URSS — soupçonnée d’avoir provoqué le conflit — d’affirmer son « leadership » de bloc. Or le consensus universitaire a évolué depuis une dizaine d’années, de manière assez peu remarquée en France : il est désormais clairement établi que le conflit de 1969 a été déclenché par la Chine, avec des motivations qui tenaient au moins autant à des mobiles internes qu’à l’affirmation vis-à-vis de Moscou : il s’agissait pour Mao et pour l’appareil militaire et le Parti de reprendre la main sur les Gardes Rouges et de faire cesser la Révolution Culturelle en brandissant une menace extérieure. Il s’agissait, aussi, d’envoyer un message de fermeté à Moscou face à un dispositif soviétique qui se renforçait, notamment en Mongolie.

Envisagé comme une démonstration de force de courte durée, l’affrontement se révéla particulièrement sanglant et porteur de risques d’escalade nucléaire. Le commandement chinois était dans une logique d’actions « sous le seuil », persuadé que l’URSS ne bougerait pas et que les incidents de frontière pouvaient être durablement utilisés à des fins de propagande interne. Du côté soviétique, le conflit démontra les faiblesses de la situation matérielle dans la zone qualifiée « d’Extrême Orient », où l’Armée rouge faisait face à une pénurie d’effectifs liée au déficit démographique et qui était, à l’instar de son homologue américaine, trop centrée sur l’hypothèse d’un affrontement massif en Europe pour être prête (matériellement mais aussi sur le plan doctrinal et logistique) à des situations plus ambigües. Si Moscou envisagea très sérieusement puis renonça à l’usage de l’arme nucléaire pour des frappes limitées, ce fut sans doute moins en raison d’une crainte d’un engagement américain que d’une incapacité matérielle à soutenir un conflit majeur dans la durée en Sibérie sans dégrader sa situation intérieure et sa position en Europe.

La crise démontra une plus grande maitrise des relations internationales de la part de l’URSS dans un contexte de crise nucléaire, l’appareil d’État soviétique s’affirmant comme plus mature et plus à même de gérer des situations complexes, face à un exécutif chinois plus incertain dans ses choix et au comportement versatile. L’épisode fut cependant marqué, de part et d’autre, par beaucoup d’incertitude sur les intentions réciproques, surtout dans sa phase finale : le « calcul stratégique » reposait sur de nombreuses inconnues.

L’intérêt principal de l’analyse du conflit de 1969 réside sans doute dans l’asymétrie des deux adversaires : une puissance nucléaire dominante et déjà ancienne, l’URSS, et une puissance nucléaire émergente et récente, la Chine. Cette crise constitue une sorte de prototype des crises modernes qui peuvent survenir entre un État doté de l’arme nucléaire de longue date et une puissance nucléaire émergente. Elle est, à ce titre, plus éclairante que les crises entre superpuissances nucléaires qui n’éclairent guère que les relations entre les États-Unis et la Russie.

Le contexte du schisme Moscou-Pékin — de l’amitié inégale à l’alliance inconfortable

Le contexte des relations entre les deux alliés fut un élément important de la crise de 1969, même s’il ne faut pas l’envisager avec un prisme trop déterministe. La détérioration de l’axe Moscou-Pékin atteignit son paroxysme avec une rupture « définitive » de l’alliance engagée depuis 1949. Pourtant, l’URSS et la RPC n’avaient jamais eu une relation aussi symbiotique que ne le craignaient les Occidentaux : dès le conflit de Corée en 1950, des tensions étaient apparues quant à la conduite des opérations, Staline refusant d’engager directement l’aviation soviétique malgré les demandes insistantes de Pékin[1].

Pour autant, les prêts massifs consentis par Moscou, la rétrocession des bases et voies ferrées en Asie orientale[2], l’envoi de centaines de conseillers militaires et techniques et l’aide matérielle considérable fournie pour le développement économique de la RPC représentèrent à la fois un important succès pour Mao, un atout indispensable pour la relance d’une économie chinoise épuisée par de longues années de conflits et un effort important consenti sans grandes contreparties par une URSS qui se relevait à grand peine d’une première moitié de siècle calamiteuse. Staline s’était volontairement engagé dès 1948 dans une aide très importante aux communistes chinois, qui contrastait avec son attitude plus ambiguë pendant la seconde guerre mondiale. Il semble qu’il ait considéré que la victoire des communistes en Chine « garantissait la victoire du socialisme dans le monde »[3].

Mais, des deux côtés de la frontière, il était clair que la réalité de l’assistance soviétique créait une dépendance de fait qui éclipsait la profession d’amitié des deux pays « sur un pied d’égalité ». Cette inégalité réelle était, on le sait maintenant, inscrite dans un protocole additionnel, secret, qui donnait à l’URSS des droits commerciaux spéciaux au Xinjiang et en Manchourie, tout en réservant un statut d’extra territorialité aux ressortissants soviétiques en Chine : deux concessions que Mao décrivit comme une « pilule amère » qui rappelait les traités inégaux du siècle précédent : vu de Pékin, les réflexes impérialistes russes n’avaient pas disparu[4].

Cette dépendance et cette inégalité heurtaient la stratégie d’affirmation nationaliste de la Chine indépendante, qui était une constante du discours de Mao, avant même son succès de 1949. À ce titre, il y a une cohérence entre l’instrumentalisation des « Guerres de l’opium » et des « traités inégaux », la mise en retrait des longues et sanglantes révoltes internes du XIXe siècle et la remise en cause des frontières imposées par la Russie tsariste et que l’URSS n’avait pas reniées : il s’agissait — et il s’agit toujours — pour le pouvoir en place à Pékin de rejeter la cause des difficultés chinoises aux XIXe–XXe siècles sur des forces extérieures, tout en minimisant totalement les dynamiques internes[5].

En outre, dès son succès, Mao envisageait pour la Chine, à minima, un rôle de « co-direction » du bloc communiste, en raison de son poids démographique et de sa place en Asie. Or à Moscou, il fut toujours clair dans l’esprit des dirigeants soviétiques que l’URSS ne partagerait pas le leadership du bloc communiste. Les concessions faites par Mao à Staline étaient initialement inévitables vu la stature de l’URSS au sortir de la guerre et les difficultés de la RPC en 1949. Difficultés économiques qui se firent particulièrement sérieuses après 1953, le conflit en Corée ayant couté très cher à la Chine : plus de 60% de hausse du budget de l’État et au final un plan de diminution de 50% des effectifs militaires, devenus insoutenables[6].

Dès le décès de Staline, la situation dégénéra rapidement. La rupture entre les deux alliés s’amorça dès 1956 et la déstalinisation engagée par Khrouchtchev : moins que le fond de la critique de Staline, il faut sans doute retenir la soudaineté du revirement soviétique et l’absence totale de consultation du « parti frère » chinois : Mao constata en 1956 que l’URSS entendait bien être la source unique et infaillible de la théologie communiste dans le monde, les autres partis étant priés d’enregistrer sans sourciller ce qui devenait, de fait, un instrument de puissance dans les mains de Moscou. L’URSS n’avait cure des difficultés internes que pouvaient causer les revirements doctrinaux brutaux et ce, alors même que, sur le fond, Pékin accueilli d’abord avec enthousiasme la possibilité d’une ouverture vers l’Ouest, notamment pour des raisons économiques[7].

La rupture qu’on a beaucoup fait reposer sur la mésentente personnelle entre Khrouchtchev et Mao, ne fut ni soudaine ni inévitable[8]. Ainsi, la signature d‘un accord technique de coopération en 1957 montra que, sur le fond des sujets les plus sensibles, une volonté commune de collaboration demeurait pour développer les capacités chinoises, y compris nucléaires. Cet accord illustrait aussi la caractéristique ambiguë de la relation, voulue « d’égal à égal » par la RPC et comprise comme « de subordination de fait » par l’URSS. Ainsi, alors que les Chinois réclamaient une aide au développement d’une flotte sous-marine nucléaire propre, les Soviétiques ne proposèrent qu’une flotte commune en Asie, sous commandement mixte[9].

Après moins d’une décennie d’aide assez large, la question nucléaire fit reculer Moscou : fournir trop rapidement une arme nucléaire à Pékin serait donner à la RPC une stature et une indépendance jugées prématurées, à un moment où les forces nucléaires de l’URSS étaient encore largement limitées à la composante aérienne et s’engageaient à peine dans les programmes balistiques (le premier missile balistique soviétique fut testé pendant l’été 1957)[10]. Les responsables de la doctrine militaire soviétique étaient conscients en particulier des faiblesses démographiques de l’URSS qui constituaient inversement une force chinoise et ne souhaitaient pas donner « tous les atouts » à Pékin. L’incident des détroits de Taïwan, déclenché sans consulter Moscou, fournit à Khrouchtchev un prétexte à l’annulation de l’accord de 1957[11].

Du côté Chinois, l’envenimement des relations s’inscrivit dans le contexte des difficultés intérieures liées au « Grand bond en avant » et à ses conséquences difficiles pour la population. Limité dans ses pouvoirs, Mao choisit, en 1959, la fuite en avant extérieure pour réaffirmer sa position intérieure. L’instrumentalisation du différend frontalier sino-indien en constitua le premier exemple : alors que la RPC avait publié une doctrine de « coexistence pacifique » en 1952, les troupes chinoises profitèrent des incidents de frontière d’août 1959 pour avancer en territoire contesté. La conséquence, inattendue à Pékin, fut la constitution d’un front commun soviéto-américain de soutien à l’Inde contre les prétentions chinoises qui culmina lors du conflit de 1962. Mais à l’intérieur des frontières chinoises, Mao put exalter le nationalisme et jouer la dénonciation de l’encerclement et la duplicité soviétique, « révisionniste fascisant »[12].

La rupture officielle de la bonne entente en 1960 fut la concrétisation de cette tension entre volonté soviétique de garder Pékin dans une position d’infériorité et celle de Mao d’affirmer la Chine comme une puissance indépendante, essentiellement pour garder la main dans les affaires intérieures. L’échec de la visite de Khrouchtchev à Pékin en 1959 fut la conséquence de l’insistance de Mao et du refus formel de l’URSS de fournir une arme atomique « clef en main ». Les témoins de la rencontre rapportent des échanges tendus et insultants entre les deux hommes, Mao se faisant fort de se débarrasser seul des « tigres de papier impérialistes »[13]. Les attaques publiques contre la politique étrangère soviétique de la part du gouvernement chinois se multiplièrent et provoquèrent en 1960 le rappel des 1600 conseillers soviétiques et l’annulation de 257 projets de coopération entre les deux pays[14].

Cette décision soviétique, brutale et sans nuance, surprit Pékin autant qu’elle fut comprise comme une marque d’humiliation de la RPC. Moins d’un mois après le rappel des conseillers soviétiques, les premiers incidents de frontière éclatèrent en Asie, causés par la violation des frontières de l’URSS par des civils chinois et des troupes de la RPC. À l’image de ce qui se produisit à la frontière de l’Inde en 1962, il y eut clairement une instrumentalisation de la mécanique de « l’incident de frontière »[15]. Ceux-ci allaient évoluer de manière non linéaire, au gré des relations sino-soviétiques, avec dans la quasi-totalité des cas une origine chinoise et un déroulement « non violent »[16].

Même après le rappel des conseillers soviétiques en 1960, les relations entre Moscou et Pékin connurent des hauts et des bas. À la fin de 1960, les terribles famines provoquées par le « Grand bond en avant » conduisirent les dirigeants chinois à rechercher l‘apaisement dans les tensions : des dizaines de millions de morts laissaient le pays une nouvelle fois exsangue. Si le pouvoir maoïste pouvait se féliciter d’avoir éliminé les éléments conservateurs et de disposer maintenant d’un contrôle total sur le pays, l’heure n’était pas encore à l’affrontement avec le grand frère soviétique.

Alors que Mao avait planifié une rupture idéologique « au grand jour » lors de la réunion des partis communistes à Moscou à l’automne, des instructions furent finalement données à la délégation chinoise pour se rallier à un document commun a minima : le document vantait les mérites du 20e congrès du PC de l’URSS qui avait liquidé le stalinisme, tout en évitant soigneusement de condamner le « factionnalisme chinois » et en admettant que la « coexistence pacifique » n’était pas une fin en elle-même, le camp impérialiste demeurant une menace irréconciliable. Il semble d’ailleurs que Ho Chi Minh, personnalité respectée qui avait besoin de ses deux alliés, ait contribué aux difficiles négociations. L’embellie se poursuivit jusqu’en 1961, avec la livraison par l’URSS d’une aide alimentaire importante, mais aussi des plans du dernier avion de chasse soviétique, le très moderne MiG-21[18].

Après 1961, il est indéniable que la détérioration des relations entre Moscou et Pékin fut principalement imputable à la partie chinoise : il n’y avait plus « rien » à attendre de l’URSS et les dirigeants chinois notèrent le manque de soutien face à l’Inde, la « reculade » face aux États-Unis dans la crise de Cuba ou l’absence de soutien réel dans les revendications liées à Hong-Kong et Macao. Khrouchtchev, qui misait sur la « coexistence pacifique », ne voulait à aucun prix être entrainé dans un conflit par une Chine trop turbulente[19]. Ce fut dans ce contexte que Pékin commença à agiter la question des frontières, profitant des échanges acerbes qui suivirent l’affaire cubaine[20]. Une question frontalière d’autant plus difficile que, quelle que soit la légitimité de celles-ci, elles se situaient dans un espace immense, peu peuplé, n’avaient jamais été matérialisées sur le terrain et reposaient sur des traités qui, quel qu’ait été leur légitimité, étaient construits sur la base de cartes du XIXe siècle, élaborées à petite échelle et imprécises[21].

Les frontières de la Chine — enjeu d’identité plus qu’enjeu stratégique

La question des frontières de la Chine est un sujet d’étude particulier, indissociable des transformations de l’Etat chinois. Fixée une première fois par le traité de Nertchinsk en 1689, la frontière séparant Russie et Chine fut remise en cause par l’expansion russe en Sibérie au XIXe siècle[22]. Entre temps, les rapports de force avaient changé : la grande révolte des Taipings, qui causa des dizaines de millions de morts, mina la stabilité du pouvoir Manchou et sa capacité à s’opposer à l’étranger. Les Guerres de l’opium face aux Britanniques ou la poussée russe en Sibérie furent d’avantage des conséquences opportunistes que des causes de la décadence de l’Empire chinois[23].

Les traités d’Aigun (1858) et de Pékin (1860) permirent à la Russie d’annexer à la Sibérie toute la « Manchourie extérieure » et fixèrent la frontière des deux pays à la rive chinoise des fleuves Amour et Oussuri, tout en donnant à la Russie la maîtrise de tout l’espace côtier au nord de Vladivostok. A la différence du traité de 1689, bâti « entre égaux », les deux conventions de 1858 et 1860 furent largement extorquées par la Russie à un pouvoir Qing vacillant, après des menaces exagérant les capacités militaires russes en Asie orientale, mais néanmoins sans conflit déclaré. De l’avis russe, des traités sont donc très différents de ceux obtenus « à coups de canons » par Français et Britanniques[24].

Malgré cette spécificité, ces traités, comme l’ensemble des autres conventions conclues avec les puissances européennes après 1830, furent néanmoins rangés par Mao au nombre des « traités inégaux » et considérés comme les causes et non les conséquences de l’affaiblissement de la Chine. Sur le fond, c’étaient donc bien les territoires russes en Asie et non pas seulement leur frontière qui posaient problème au dirigeant chinois. Il y a d’ailleurs une forme de continuité entre l’Empire et la RPC : Tchang Kaï-chek avait fini par admettre en 1945 que la frontière entre l’URSS et la Chine était sans doute appelée à être définitive, les territoires sibériens et mongols étant « perdus ». Ces territoires avaient pourtant été un thème récurrent du Guomindang, qui voyait les frontières « naturelles » de la Chine aller jusqu’au Lac Baïkal et au Kamtchatka, englobant la Mongolie[25].

Du côté soviétique, il n’y avait aucun « différent » territorial, les traités l’ayant fixée étant jugés parfaitement valides. Staline avait accepté de rétrocéder voies de chemin de fer et ports sur la côte chinoise dans le cadre du traité d’amitié de 1949 et la position de Moscou s’était fixée sur le traité de Pékin de 1860. L’Union Soviétique admettrait par la suite des « difficultés » dans le « tracé » des frontières qui justifiaient de négociations techniques, mais sans remise en cause des traités. Or Pékin s’appuyait sur l’accord sino-soviétique de 1924 pour dénoncer ce point de vue : la jeune URSS avait alors signé un document qui reconnaissait invalides « toutes les conventions, accords, traités, protocoles et contrats conclus entre le gouvernement de la Chine et le gouvernement Tsariste »[26]. Par ailleurs, le souvenir du traité inégal de 1945 et du protocole secret de 1949 s’ajoutait au ressentiment de la partie chinoise.

Pour Mao, la question des territoires et de la remise en cause des traités inégaux était une obsession de politique étrangère : le pouvoir communiste se voulait le continuateur de l’intégrité « impériale » de la Chine et toutes les concessions consenties au XIXe siècle avaient vocation à être remises en cause. Ainsi, la crise de Hong-Kong en 1967 et la crise de 1969 peuvent se lire, en partie, comme des avatars de l’affirmation d’un nationalisme chinois porté sur la revanche et la continuité avec l’Empire[27].

En 1963, profitant des échanges liés aux crises de la Guerre Froide, Pékin envoya une note à Moscou, pour proposer des négociations sur les questions frontalières qui fut accueillie favorablement. Les incidents s’étaient multipliés en 1963 et on en recensa jusqu’à 400. Mais il s’agissait de « provocations » et non d’actions militaires agressives : le plus souvent du bétail divaguait en zone soviétique ou des Gardes rouges venaient y crier des slogans avant de repartir en Chine, repoussés verbalement par les gardes-frontières[28] : des gesticulations, qui marquaient la volonté de s’émanciper de Moscou plus que de préparer une offensive. Il semblait, vu de Moscou, que Mao était dans la ligne de Tchang Kai Chek et que, au-delà des rodomontades publiques, il y avait à Pékin une volonté de s’entendre sur le tracé précis de la frontière sans remettre en cause les emprises territoriales respectives autrement qu’à la marge[29]. Si la presse soviétique s’alarma de conflits frontaliers en Asie qui pourraient « faire basculer le monde dans l’abysse thermonucléaire », une délégation soviétique s’envola néanmoins en février 1964 pour Pékin, pour ouvrir des « consultations » sur les questions frontalières, préliminaires à la négociation d’un traité : la diplomatie technique semblait prévaloir entre les deux pays[30]. Dans la mesure où la presse chinoise était également en pleine création d’une « image de l’ennemi », ces consultations semblaient témoigner d’une sorte de volonté d’entériner la fin des années de pleine coopération par un divorce à l’amiable[31].

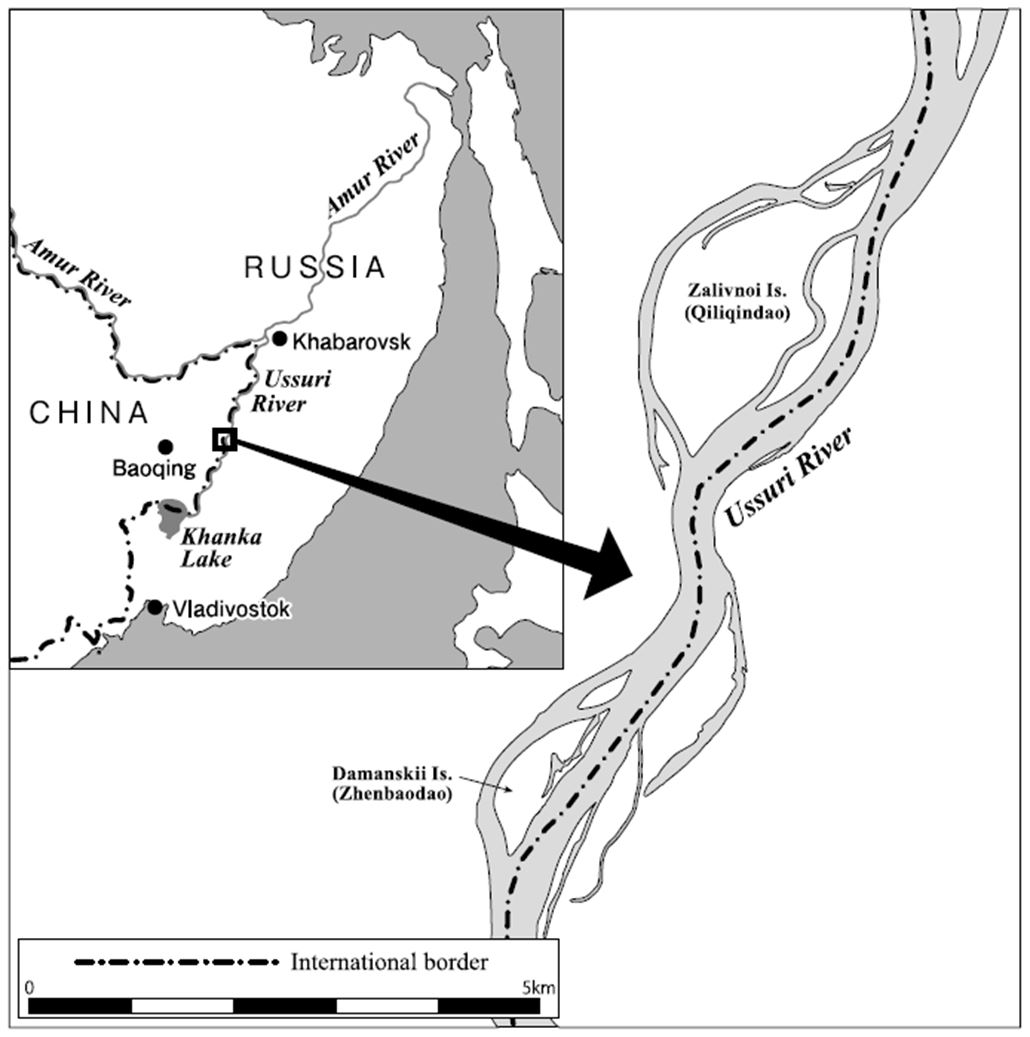

Les Soviétiques se déclarèrent rapidement prêts à faire des concessions sur la question de la « ligne du talweg ». En effet, la convention de Pékin de 1860 fixait la frontière à la rive chinoise, ce qui était contraire à la coutume habituelle des relations internationales mais nullement illégal. La « ligne du talweg » est la ligne médiane du cours principal d’un fleuve. Fixer une frontière internationale sur celle-ci permet notamment d’assurer de manière équitable à chaque nation riveraine une capacité de navigation sur le fleuve frontalier, ce qui préserve un équilibre mutuel dans les activités économiques mais aussi militaires[32].

Cette concession, importante, devait entrainer la rétrocession à la Chine de plusieurs centaines d’îles sur les fleuves frontaliers, dont l’île de Zhenbao qui sera le théâtre des incidents de 1969. Les désaccords portèrent sur deux points, le premier étant lié à la position de Khabarovsk et le second au statut du traité de 1860. Khabarovsk, ville clef dans le dispositif soviétique en Sibérie, est située en immédiat aval de la confluence des fleuves Amour et Oussouri, sur la rive orientale. L’URSS revendiquait en 1969 les îles qui longeaient la ville, et qui constituaient une importante protection contre toute attaque depuis la rive chinoise. Accepter que ces îles passent à la RPC revenait à exposer le quartier général Soviétique à des tirs directs en cas de conflit. Une solution de compromis ne fut d’ailleurs trouvée qu’en 1991, avec le partage des îles et reste, en 2021, un point d’incertitude dans les relations entre Russie et Chine[33].

Le deuxième point de désaccord, qui allait s’avérer insoluble, était lié au statut du traité de 1860 : la partie chinoise insistait pour que celui-ci soit reconnu comme « inégal » avant qu’un nouveau traité ne soit signé, ce à quoi s’opposèrent toujours les diplomates soviétiques. Une telle reconnaissance d’inégalité aurait pour conséquence logique d’en rendre le contenu attaquable à loisir et si celle intervenait avant qu’un nouveau traité ne soit conclu, cela revenait à renoncer, de fait, au principal instrument de droit international qui justifiait la position soviétique en Extrême-Orient[34].

Cette méfiance envers les prétentions chinoises fut renforcée par la fameuse intervention de Mao sur le sujet de la frontière, à l’occasion d’un échange avec des membres du parti socialiste japonais en visite en Chine en juillet 1964. Évoquant le différent des Îles Kouriles prises au Japon par l’URSS en 1945, Mao enchaina sur la Sibérie : « voici un siècle, les territoires à l’est du lac Baïkal devinrent russes et depuis lors, Vladivostok, Khabarovsk, le Kamtchatka et les autres territoires sont soviétiques : nous n’avons toujours pas fait valoir notre dû pour tout cela ! ». La citation fut par la suite « authentifiée » par un témoignage de Zhou Enlai et reprise dans la presse japonaise (Sekai Shuho, Tokyo)[35].

Bien qu’il se défendit par la suite d’avoir voulu réellement récupérer les vastes territoires perdus au XIXe siècle et avoir simplement recherché un traité équitable en jouant le jeu de la provocation avec Khrouchtchev, Mao avait bien déclenché une réaction épidermique, tout autant par sa sortie publique que par son refus de renoncer à la qualification d’inéquitable pour qualifier le traité de 1860. A Moscou, les prétentions chinoises furent interprétées au pied de la lettre : il s’agissait d’un retour à la position initiale du Guomindang quant à l’irrédentisme issu des traités « inégaux » et la Chine revenait sur l’idée d’une stabilité frontalière. La Pravda lança une charge en septembre 1964 contre l’expansionnisme chinois, le comparant sans ambages à celui d’Hitler… L’URSS proposa néanmoins la poursuite des négociations frontalières à Moscou, sur la base stricte des prétentions soviétiques et notamment du refus de reconnaitre le traité de 1860 « inégal ». Sans surprise, Pékin ne donna pas suite. De manière intéressante, la note soviétique proposa que les négociations commencent le 15 octobre 1964[36]. Le 16 octobre eut lieu le premier essai nucléaire chinois. Même si la date officielle fut interprétée comme venant « 15 ans, 15 jours et 15 heures » après l’anniversaire de la Chine nouvelle, il tombait néanmoins à point nommé pour signifier une forme de rupture et un durcissement des positions respectives : la RPC n’avait plus besoin de la « protection » de Moscou[37]. Entre temps, Khrouchtchev avait démissionné, le 14 octobre : provisoirement « sans tête », le pouvoir moscovite se retrouvait aussi, pendant quelques jours, en difficulté pour décider de frapper Pékin en rétorsion…

Renforcement militaire le long de la frontière — deux adversaires conscients de leurs limites

Le renforcement militaire n’intervint pas dès les premières tensions de 1959. Khrouchtchev considérait que le renforcement des forces de missiles balistiques était absolument prioritaire et l’Armée Rouge, positionnée massivement en Europe, ne pouvait pas dégager des marges de manœuvre pour renforcer la Sibérie. Le dispositif n’augmenta vraiment qu’à partir de 1967 : un an après le départ de Khrouchtchev, Brejnev comprit que les relations avec Mao n’iraient pas en s’arrangeant et qu’il fallait bien tirer les leçons de l’hostilité grandissante de Pékin et de l’augmentation des incidents qui menaçaient de dégénérer en guérilla des frontières. La visite de Brejnev à Oulan-Bator en 1966 consacra également la mise sous protection de la Mongolie par l’URSS, un acte perçu à Pékin comme très menaçant[38].

L’Armée rouge reçut des ordres, mais ils n’eurent pas d’effet magique sur ses capacités. Si le nombre de divisions soviétiques en Sibérie s’accru, passant de 17 à 20 en 1969, elles demeurèrent en sous-effectifs matériels et humains et constituaient des formations bien dotées en moyens défensifs (artillerie et mitrailleuses) mais beaucoup moins en capacités de manœuvre blindées. Du côté chinois, le renforcement fut également régulier. À l’hiver 1968-69, les 20 divisions soviétiques faisaient face à 47 divisions de l’Armée Populaire de Libération (APL), qui bénéficiaient de lignes d’approvisionnement intérieures plus denses et plus courtes. Le potentiel de renforcement rapide soviétique était limité à une demi-douzaine d’autres divisions de second ordre basées en Asie centrale[39]. De même, l’aviation soviétique ne pouvait mobiliser plus de 190 appareils sur l’ensemble de la frontière, la majorité étant assez ancienne : un point qui plaide encore pour une absence totale de préparation soviétique à un conflit en 1969[40]. L’infériorité chinoise en matière d’aviation et de défense aérienne et en particulier de bombardiers relativisait cependant cette faiblesse[41].

Le poids des effectifs chinois est à mettre en perspective avec l’approche stratégique chinoise en cas de conflit : en 1969, l’APL n’est pas dans la « mystique de la guérilla » qui aura beaucoup de succès quelques années plus tard. Si les dernières campagnes de la guerre civile remontent à vingt ans, l’APL n’a pas oublié que le cœur de son succès a bien été l’affrontement conventionnel (on dirait en 2021 « de haute intensité ») contre des forces militaires organisées, la partie « révolutionnaire » par guérilla n’ayant été que secondaire[42]. La bataille d’infanterie en terrain difficile, soutenue par une artillerie de proximité, restait au cœur de l’approche chinoise en matière de combat et semblait valide dans les espaces hostiles de la zone frontalière. La partie chinoise était d’ailleurs pleinement consciente des limitations soviétiques, Zhou Enlai ayant déclaré pendant la crise « il est impossible pour les Soviétiques de lancer une invasion de grande ampleur de la Chine dans un futur proche, dans la mesure où il leur faudra encore longtemps avant de pouvoir transformer leur territoire d’Asie sous développé en base pour nous attaquer »[43].

L’APL disposait d’effectifs importants le long de la frontière, entre 380 000 et 480 000 hommes, mais ils étaient concentrés en Manchourie et, jusqu’en 1969, l’orientation du dispositif était, comme celle de l’Armée Rouge, essentiellement défensive. La Manchourie représentait en elle-même une province importante par ses capacités industrielles et jouxtait la péninsule coréenne, théâtre de tensions qui étaient loin d’être apaisées. Le transfert des capacités militaro-industrielles au Sichuan, décidée en 1964, était loin d’être achevé[44]. Vu la proximité de Pékin de la frontière Mongole, il est normal que l’armée chinoise ait mis en place un dispositif important. Il faut donc relativiser la portée du déploiement chinois, même s’il est indéniable que, à partir de 1967, d’importants renforts matériels furent envoyés dans la région pour améliorer la capacité de manœuvre des troupes[45].

Le point pour lequel l’Armée Rouge avait l’avantage local le plus indiscutable était celui des armes nucléaires : la présence en Extrême-Orient de quelques dizaines de lanceurs de missiles SS-4 et SS-5 donnait au commandement local une capacité balistique tactique qui n’avait d’utilité, compte tenu de l’imprécision de ces vecteurs et des vastes espaces, qu’associée à des ogives nucléaires[46]. Ces missiles tactiques furent secondés, à partir de 1967, de missiles SS-12 d’une portée de 900km. Ils pouvaient placer des ogives de 500 kilotonnes sur l’ensemble de la Manchourie depuis les frontières soviétiques, mais aussi menacer rapidement Pékin depuis la Mongolie sans avoir à engager de missile intercontinental[47].

Avec le recul, chacun des alliés de la veille considérait que la partie adverse se préparait à l’offensive tout en orientant son propre dispositif selon un schéma essentiellement défensif. Il y eut là une course irrationnelle aux armements alimentée à la fois par le contexte de rupture idéologique, par les rodomontades politiques et par l’incertitude quant à la réalité concrète des dispositifs militaires.

L’installation soviétique en Mongolie en 1966 constitua sans doute pour la Chine la plus grande menace militaire, qui rompait le statut quo. De cette nouvelle position avancée, l’URSS pourrait menacer Pékin par une campagne éclair, à l’image de sa campagne de Manchourie en aout-septembre 1945 : en quelques jours, les forces blindés soviétiques, aguerries par cinq ans de guerre à l’ouest, avaient enfoncé le dispositif japonais, progressant de plus de 60 kilomètres par jour[48]. Vu la supériorité aérienne et nucléaire de l’URSS et la bonne connaissance qu’avaient les dirigeants chinois des doctrines de manœuvre blindées soviétiques précédés de bombardements nucléaires tactiques, l’hypothèse d’une avancée en moins de 10 jours depuis Oulan-Bator jusqu’à Pékin n’avait rien de farfelu et pourrait constituer la concrétisation ultime de la « doctrine Brejnev »[49]. Cette vulnérabilité perçue face à la menace soviétique, mais aussi américaine en Corée, pesa apparemment lourdement dans le déclenchement du programme nucléaire chinois, les dirigeants de la RPC, Mao en tête, surmontant leurs doutes quant à la pertinence opérationnelle de l’arme nucléaire (au-delà du symbole) en réalisant qu’elle représentait un moyen de défense crédible et rentable en termes d’investissements de la Chine du Nord par emploi tactique, à défaut d’être dissuasive sur le plan global[50].

À l’opposé, les dirigeants soviétiques considéraient que la Sibérie était un espace non pas menaçant mais menacé par la Chine. Les conflits passés dans la région, en 1905, 1929, 1939 ou 1945, avaient laissé dans l’esprit des planificateurs des souvenirs de cauchemars logistiques. Si les opérations de 1945 avaient été couronnées d’un fulgurant succès, c’était en grande partie grâce à leur brièveté : les forces soviétiques, aguerries et très supérieures en matériel, avaient frappé l’armée japonaise alors en plein redéploiement. La campagne, de courte durée, n’avait pas représenté un défi logistique insurmontable comme risquait de l’être un conflit contre la Chine dont l’enlisement était très probable[51].

Le dispositif en Extrême-Orient de l’Armée Rouge, jusqu’en 1966, ne comptait donc que des divisions peu aguerries, aux effectifs humains incomplets et manquant de matériel. L’ère Khrouchtchev ayant été marquée par la focalisation sur la modernisation de l’arsenal nucléaire et par des pénuries de personnel, l’accumulation des tensions avec Pékin ne pouvait tout simplement pas être accompagnée par un renforcement d’effectifs adéquats[52]. Il semble qu’ait existé à Moscou dans les années précédant la crise de 1969 une « peur panique » d’une invasion des espaces orientaux par des hordes chinoises que même des frappes nucléaires n’auraient pas arrêtées[53]. Cette situation d’insécurité, connue et documentée par le renseignement militaire soviétique, justifiait le renforcement des capacités militaires locales, même si les réalités logistiques rendaient difficile toute opération durable contre la Chine dépassant la taille d’un accrochage frontalier[54].

Or les accrochages se multiplièrent, surtout après la rupture des négociations frontalières de l’automne 1964. D’octobre 1964 à mars 1969, les incidents se firent toujours plus nombreux, avec des chiffres et des invocations de responsabilités très différents : la Chine accusa l’URSS de 4189 « incidents frontaliers » sur la période, l’URSS dénonçant pour sa part 488 incidents. Une source soviétique déclassée rapporte un total approchant 9000 incidents signalés par les gardes-frontière soviétiques de 1965 à 1968, avec, en janvier de la même année, les premiers morts : quatre soldats chinois, tués dans un accrochage. Ces morts déclenchèrent une réflexion au sein de la commission militaire centrale de l’APL pour préparer une attaque contre les « provocateurs soviétiques »[55].

Du côté soviétique, des procédures furent mises en place pour gérer les provocations chinoises de manière « non violente ». Leur application stricte explique le comportement initial plutôt pacifique des gardes-frontière en mars 1969[56]. Mais l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie la même année contribua à accentuer, côté chinois, le sentiment d’une URSS expansionniste, déjà à vif depuis l’installation en Mongolie. Les plans pour une attaque sur l’île de Zhenbao furent échafaudés avec des approbations directes de l’Etat-major central, du ministère des affaires étrangères et du Comité central du Parti. L’idée de manœuvre était de créer les conditions favorables à une victoire rapide et totale de l’APL sur un petit détachement soviétique, en frappant par surprise, en surnombre et sans s’exposer à un encerclement ou à une contre-attaque. Le plan visait également à capturer du matériel soviétique à des fins de propagande[57]. L’APL planifiait, donc. Mais planifier n’est pas déclencher.

Les incidents de mars 1969 — un « pari » qui dégénère

L’incident déclencheur de la crise de 1969 commença le 2 mars sur l’île de Zhenbao, à mi-chemin entre Khabarovsk et Vladivostok, le long de la rivière Oussouri, gelée en hiver et praticable par les véhicules[58]. L’île n’est guère qu’un marécage inhabité, partiellement inondé à la saison des crues. Elle n’a aucun intérêt stratégique, mais avait alors l’avantage de se situer à la fois près de deux postes-frontière soviétiques, mais loin des unités régulières soviétiques les plus puissantes. Elle faisait partie, comme on l’a vu, des îles que l’URSS avait initialement accepté de rétrocéder à la Chine et pour lesquelles Moscou avait donc admis en quelque sorte le « principe » de la souveraineté chinoise[59].

Bien que les Soviétiques aient longtemps été soupçonnés d’en avoir été les instigateurs, il semble bien établi maintenant que l’affaire, loin d’être un « incident », était bien une embuscade conduite par l’armée chinoise selon les plans évoqués plus haut. Dans la nuit du 1e au 2 mars, environ 300 hommes de l’APL franchirent la frontière revendiquée par l’URSS et s’installèrent dans la plus grande discrétion sur l’île. Au petit matin du 2, une trentaine de gardes-frontière chinois franchirent à leur tour le bras de rivière, à découvert, en criant des slogans maoïstes. Lorsqu’une patrouille de leurs homologues soviétiques vint leur intimer l’ordre, sans menace armée, de quitter l’île, les gardes-frontière chinois ouvrirent le feu au moyen d’armes qu’ils avaient dissimulé, tandis que les 300 soldats de l’APL sortaient de leurs tranchées, avec mitrailleuses, mortiers et lance-roquettes. Si la première patrouille soviétique fut rapidement massacrée, les gardes restants dans les deux poste-frontière contre-attaquèrent rapidement, malgré leur infériorité numérique. Les pertes chinoises demeurent inconnues, mais furent sans doute au moins aussi élevées que celles des soviétiques, qui perdirent 31 gardes-frontière[60].

Si la planification est établie et que l’origine chinoise de l’incident ne fait plus guère de doute, la question de la prise de décision est loin d’être élucidée. Certains historiens chinois contemporains semblent pencher pour une responsabilité de Mao, d’autres évoquent plus directement Zhou Enlai[61]. Dans tous les cas, il semble probable que l’ordre n’a pas été donné par le maréchal Lin Biao, qui représentait la partie plutôt « pro-soviétique » de l’APL[62]. L’impossibilité de trancher cette question au moyen de sources claires montre à la fois l’opacité des processus décisionnels chinois et la difficulté pour les historiens à obtenir des informations, même 50 ans après les évènements. Une chose est certaine : l’idée de manœuvre n’était pas de déclencher un conflit mais, au contraire, par une démonstration de force, de signaler la détermination de la Chine à l’URSS. La possibilité d’une frappe nucléaire soviétique n’a pas découragé l’action chinoise, sans doute calculée comme étant largement « sous le seuil»[63]. On peut d’ailleurs rapprocher, historiquement, l’action chinoise avec certaines provocations pakistanaises récentes.

Les combats cessèrent le jour même, ouvrant le temps de la crise diplomatique, mais aussi de la propagande, particulièrement en Chine. À Moscou, l’affaire fut semble-il accueillie avec stupéfaction : jamais les Chinois n’avaient montré de volonté de transformer les provocations frontalières en combats réel, les échanges de coups de feu étant restés depuis plusieurs années tout à fait exceptionnels[64]. Une archive du 2 mars 2969 du Politburo rapporte un entretien entre Brejnev et le chef des gardes-frontière du KGB, le général Matrosov : ce dernier, perplexe, écarte l’idée d’une attaque chinoise majeure mais craint une multiplication d’incidents plus importants, qui justifie le feu vert de Moscou à un renforcement des capacités opérationnelles sur la frontière[65]. Les Soviétiques prirent un grand soin à rendre « public » leur déploiement de forces, laissant un correspondant japonais de l’Asahi Shinbun témoigner de l’ampleur des mouvements de troupes[66].

Moins de deux semaines plus tard, les combats reprirent, avec une intensité beaucoup plus importante. A la différence du 2 mars, des doutes subsistent sur la responsabilité du déclenchement des opérations, avec une probabilité forte que l’initiative soit cette fois venue du commandement local de l’Armée Rouge[67]. Il semble que les Soviétiques continuèrent à patrouiller sur l’île de Zhenbao pendant toute la période, surveillant l’arrivée de renforts chinois qui eux, s’installaient dans l’espoir de créer un « fait accompli » de prise de possession. Le 14 mars, une patrouille soviétique sur l’île fut prise à partie par l’APL. Si les Chinois accusèrent les Soviétiques d’avoir engagé d’emblée d’importantes forces blindées, la partie adverse suggéra plutôt qu’une troupe mécanisée fut attaquée par l’équivalent d’un régiment de l’APL (2 000 hommes)[68].

Dans tous les cas, on note une escalade notable des moyens en jeu : l’incident du 2 mars n’avait impliqué que des forces d’infanterie et quelques blindés légers, le 14 mars les deux camps engagent des tirs d’artillerie. L’APL, qui dispose d’un rapport de forces initial de plus de dix contre un, soutint la progression de son infanterie par des tirs d’artillerie sur l’île et le bras de rivière gelé qui longe la frontière soviétique, dans l’espoir sans doute de rendre impraticable l’étendue gelée aux véhicules. L’Armée Rouge fut lente à engager tous ses moyens sur zone. Si certains auteurs suggèrent une forme de « piège » tendu à la manière des forces américaines en Corée qui laissaient l’infanterie chinoise avancer à découvert hors de portée de ses mortiers, d’autres suggèrent plutôt une lenteur locale du commandement. La transformation et le renforcement de la chaine de commandement après l’incident semblent plaider pour la seconde hypothèse[69].

Au final, l’Armée rouge engagea des moyens très modernes : un groupe de chars T-62 dernier modèle, soutenus par des lance-roquettes BM-21 dont ce fut la première utilisation opérationnelle. L’aviation du front mena une quarantaine de sorties de soutien et les forces de missiles stratégiques en Extrême Orient furent placées au plus haut niveau d’alerte[70]. Les Soviétiques firent néanmoins preuve d’une certaine retenue : si leur artillerie frappa la rive chinoise à plusieurs reprises, la contre-attaque de l’Armée Rouge se contenta d’un assaut frontal sur l’île contestée, sans entrer dans le territoire chinois, ce qui aurait pourtant facilité les manœuvres d’encerclement. Par ailleurs, l’absence de Brejnev de Moscou au même moment suggère que Moscou n’avait pas organisé une bataille d’ampleur pour ce jour[71].

L’incident se conclut par des communiqués de victoire respectifs. Cependant, si l’APL put revendiquer le succès de la prise d’un T-62 intact, il ne fait pas de doute que l’Armée Rouge avait, par sa puissance de feu, mis un terme couteux en vies humaines à la présence chinoise sur l’île. On peut penser d’ailleurs que l’usage de feux d’artillerie intensifs et de chars de combat contribua à mettre un terme aux incursions chinoises après le 15 mars. Si les pertes chinoises demeurent impossibles à préciser, celles des Soviétiques sont connues : du 2 au 22 mars, les gardes-frontières et l’Armée Rouge perdirent un total de 58 morts et 94 blessés[72]. Si le bilan peut sembler « limité », il faut imaginer ce qu’il aurait pu advenir à la suite d’un incident qui aurait entrainé la mort d’une soixantaine de soldats américains en Allemagne de l’Ouest.

Vu l’augmentation de l’intensité des combats, leur poursuite et leur généralisation semblait probable. Le peu d’entrain des deux camps à l’idée d’une confrontation majeure peu néanmoins se lire dans les mouvements militaires des jours suivants : aucune des deux armées ne renforça substantiellement ses positions autour de l’île et les Soviétiques menèrent de nombreux vols de reconnaissance au-dessus du territoire chinois dans la région environnante qui furent détectés, suivis, mais non interceptés : manifestement Pékin voulait que Moscou puisse se rendre compte que l’APL n’était pas en train de préparer une offensive majeure, clarifiant ainsi le « calcul stratégique » soviétique[73].

Ce furent les Soviétiques qui, les premiers, tentèrent de nouveaux contacts diplomatiques, refusés par la partie chinoise. Le 21 mars, le premier ministre soviétique Alexis Kossyguine tenta d’appeler directement Mao au téléphone. Mais les opérateurs chinois refusèrent de prendre l’appel et traitèrent apparemment Kossyguine de « révisionniste » entre autres insultes[74]. L’ambassade soviétique à Pékin tenta, sur ordre de Moscou, d’arranger une conversation téléphonique avec Mao ou Zhou Enlai, mais la réponse fut négative : au stade où en étaient les relations, la « conversation directe » n’était plus avantageuse et Pékin souhaitait que les échanges se fassent par les canaux diplomatiques traditionnels[75]. Bien entendu, la plupart des commentateurs interprètent ce comportement comme la marque d’une rupture catégorique, mais on ne peut sans doute pas écarter l’hypothèse d’une méfiance de Pékin envers les conversations verbales. L’historique des rencontres directes entre les dirigeants chinois et soviétique était émaillé, depuis 1949, de nombreuses difficultés de traduction simultanée[76].

L’URSS fit de nouvelles ouvertures le 26 avril, pour relancer les négociations frontalières. Dans les semaines qui suivirent les incidents, la plupart des déclarations menaçantes étaient encore le fait des dirigeants chinois. L’analyse quantitative des déclarations publiques montre une remarquable « désescalade verbale » de la part de Moscou, jusqu’en mai, à laquelle s’opposaient toujours plus de provocations chinoises[77]. Cette désescalade des dirigeants soviétiques est toutefois à nuancer : dans le même temps, la presse soviétique agitait la rhétorique nucléaire. Les émissions de radio en russe et en Mandarin à destination de la Chine s’intensifièrent, tandis que la presse écrite de diffusion internationale mettait en avant la supériorité des missiles balistiques nucléaires et l’incapacité des forces chinoises à menacer l’URSS. Moscou jouait donc une pression « asymétrique » via les médias, tout en gardant une posture officielle d’ouverture diplomatique[78].

Cet emballement, et le manque de réponse chinoise aux demandes de négociation soviétiques, avait sans doute beaucoup à voir avec le contexte politique chinois, tendu, avec l’ouverture du neuvième Congrès du Parti en avril 1969. La proximité des incidents, initiés par les forces chinoises, ne relève sans doute pas de la coïncidence : il s’agissait pour leurs instigateurs de marquer la rupture définitive avec Moscou. Alors que la « Révolution culturelle » se calmait tout en ayant permis à Mao de reprendre la main sur le pouvoir après les désastres du « Grand bond en avant », la Chine était, grâce à ces incidents, « délivrée » par la force de la relation d’infériorité avec l’URSS, ayant franchi un point de non-retour[79].

Toutefois, l’atmosphère de guerre imminente entretenue par la presse chinoise profita pendant le Congrès du Parti à Lin Biao et à l’ensemble de l’appareil militaire de l’APL qui avait « tenu » le pays pendant le « Grand bond en avant », mais qui sortait diminué de la « Révolution culturelle ». Désigné successeur lors du Congrès, le maréchal a été soupçonné d’avoir déclenché l’incident, même si son positionnement très prosoviétique rend cette hypothèse moins probable qu’un ordre de Mao[80]. Le « Grand Timonier » de son côté avait constaté, depuis l’été 1968, qu’il devait freiner les Gardes rouges et jouer à nouveau la carte de l’armée : lorsque ses propres envoyés à l’université Qinghua avaient été accueillis à coups d’armes à feu par les Gardes rouges, il avait compris que l’heure de la grande mobilisation des masses était terminée[81]. Lors du congrès, à plusieurs reprises, il déclara au Parti et aux cadres de l’armée que le pays devait être prêt à se battre et cette posture martiale se retrouva dans les documents politiques ainsi que dans la presse. L’ennemi principal était maintenant désigné : l’URSS[82]. Au congrès du PCC apparut néanmoins une divergence : alors que Mao multiplie les appels à la guerre, Lin Biao annonce que Moscou a proposé un cessez-le-feu sur la frontière pour « démontrer la bonne volonté de l’URSS ». Il est possible qu’à ce stade les dirigeants de l’APL, bons connaisseurs de leur allié soviétique, aient été beaucoup plus prudents à l’idée d’une continuation des incidents de frontière que Mao, tout à la rupture avec Moscou : tirer les marrons du feu, oui, mais sans aller trop loin[83].

La situation était propice à la revue de la position de la Chine dans le monde. Peu après l’incident, Mao créa, sur proposition de Zhou Enlai, une commission de quatre maréchaux (Chen Yi, Ye Jianying, Xu Xiangqian, Nie Rongzhen), pour procéder à une réévaluation profonde de la situation géopolitique et des menaces qui pesaient sur la RPC[84]. Cet exercice de « livre blanc » se devait être aussi ouvert que possible et sans interdit : il préparait clairement l’arrêt de la politique qui consistait depuis 1950 à « pencher d’un seul côté » en faveur d’une relation plus équilibrée avec Washington, désigné comme « adversaire potentiel » et non « certain ». Il s’agissait aussi de procéder à une évaluation des risques immédiats représentés par la relation avec Moscou. Si les quatre maréchaux semblèrent renvoyer dos à dos URSS et États-Unis, cela constituait bien un rééquilibrage majeur dans la diplomatie et la stratégie chinoises. Les quatre maréchaux proclamèrent par ailleurs qu’une guerre majeure contre la Chine était impossible en raison de la peur qu’évoquait l’idée de rester « enlisé » dans son vaste territoire. Ce point explique structurellement l’aventurisme chinois : il n’y avait pas, à Pékin, de réelle crainte d’une invasion soviétique et l’option nucléaire paraissait peu crédible. Il n’y avait donc pas d’urgence non plus à répondre aux ouvertures soviétiques[85].

Du point de vue de Moscou, malheureusement, ce silence fut interprété comme une posture préparatoire à la guerre, ce que semblaient confirmer les déclarations des dirigeants chinois pendant le congrès du PCC. Les dirigeants chinois répondirent enfin, fin mai, après le congrès, qu’ils étaient favorables à une reprise des consultations « à condition que soit préalablement admis le caractère inégal des traités existants ». La ligne rouge ne bougeait pas. La réponse envoyée à Moscou indiquait que le peuple chinois ne serait « jamais intimidé, par des guerres, petites, grandes ou nucléaires » et que l’agitation de la menace nucléaire était le fait de « tigres de papier ». Moscou prit cette réponse pour ce qu’elle était : une fin de non-recevoir. En juin, les grandes manœuvres de l’Armée rouge commencèrent en Extrême-Orient soviétique et des forces de bombardiers furent déplacées de Russie occidentale en Mongolie, tandis que Moscou commençait à étudier concrètement les aspects opérationnels de l’option nucléaire[86].

L’escalade — « Brinkmanship » soviétique ?

Deux visions de l’arme nucléaire se faisaient face : Moscou plaçait l’arsenal nucléaire au centre de sa stratégie militaire, Pékin en faisait un sujet périphérique et secondaire. L’URSS avait « tout misé » sur les missiles balistiques nucléaires pendant l’ère Khrouchtchev et l’arsenal était très fourni en ce domaine. Mais les dirigeants soviétiques disposaient aussi d’une panoplie complète d’armements nucléaires de moyenne et courte portée et pouvaient ainsi moduler leurs frappes. La conception soviétique de l’arme nucléaire était qu’elle serait centrale dans l’affrontement avec les États-Unis, mais que son usage tactique sur le champ de bataille n’était pas inexorablement porteur d’escalade et pouvait être envisagé activement pour obtenir la décision. Cet usage non stratégique était d’ailleurs prévu et intégré dans les forces conventionnelles à un degré supérieur à celui de l’OTAN[87], comme l’atteste le plan du Front tchécoslovaque de 1964[88].

À l’opposé, la Chine se dotait depuis quelques années d’une force nucléaire d’ambition très limitée, avec une orientation strictement défensive et symbolique. Il s’agissait d’une capacité a minima et « chichement comptée » en raison des faibles ressources matérielles disponibles[89]. Même si le programme chinois avait fait d’importants progrès de 1964 à 1969, il avait ensuite ralenti : alors que le premier essai thermonucléaire chinois avait eu lieu en 1967, les missiles balistiques n’étaient clairement pas une priorité pour Pékin et les programmes intercontinentaux encore moins. Ils ne le devinrent qu’après la crise de 1969, lorsque le sentiment d’urgence apparut et que les Chinois eurent le sentiment d’avoir été en partie contraints par l’arme atomique soviétique, un argument qui fut récurrent dans les négociations qui suivirent[90].

Dès les années 50 et bien avant que la Chine ne dispose de l’arme nucléaire, des différents doctrinaux avaient séparé soviétiques et chinois. Pendant des discussions tenues entre les deux alliés d’alors en 1955, le représentant chinois, le maréchal Peng Dehuai, s’était fortement opposé à l’idée soviétique d’une attaque en premier sur le camp « impérialiste » : porteur de la pensée de Mao, il considérait que seule la défense « active » était justifiée mais pas les frappes préemptives[91]. Mao avait toujours minimisé l’importance de l’arme : la Chine, expliquait-il, par son immensité et sa population, était « immunisée » aux frappes nucléaires. Elle pourrait « perdre 100 millions de Chinois » et emporter tout de même une guerre par le simple poids de ses effectifs[92]. Même si cette approche « par le nombre » avait montré ses limites en Corée face à un adversaire technologiquement supérieur, elle était néanmoins prise très au sérieux à Moscou[93].

En 1969, l’option nucléaire fut envisagée par l’URSS, dans le cadre de frappes préventives, pour éliminer les capacités nucléaires chinoises au moyen de raids aériens[94]. On sait maintenant que cette option n’était pas uniquement rhétorique : des missions furent planifiées et l’aviation soviétique effectua à partir de juin 1969 des vols d’entrainement au bombardement sur des cibles aménagées pour ressembler aux sites nucléaires chinois[95]. Le ministre de la défense, le maréchal Sergeï Grechko proposant au Politburo d’en « finir » avec la menace chinoise, ce qui déclencha de vigoureux débats sur les risques d’escalade associés[96].

Pour agir, le Politburo disposait d’une carte tout à fait crédible et opérationnelle. Une frappe préventive de courte durée suffirait sans doute à annihiler toute capacité nucléaire chinoise : la Chine ne disposait que de quelques missiles opérationnels DF-2 emportant de petites ogives de 20 kilotonnes et d’une portée de 1 200km, incapables de menacer les centres urbains soviétiques[97]. Le missile DF-3, mobile et d’une portée de 2 700km, venait de terminer ses essais et son déploiement opérationnel allait prendre encore près de deux ans[98].

La plupart des bombes nucléaires chinoises étaient mises en œuvre par quelques dizaines de bombardiers qui auraient eu bien du mal à atteindre les centres urbains de l’URSS pour larguer leurs armes à chute libre : l’essentiel de la force de bombardement était composé de copies de l’Iliouchine 28, un appareil datant de 1947 et incapable de dépasser les approches du territoire chinois. Seule une poignée de H-6, copies du Tu-16 Badger, étaient en capacité d’atteindre l’Oural depuis les bases chinoises, avec une bombe H de deux mégatonnes. Mais leur très faible nombre opérationnel (moins d’une vingtaine) et leur incapacité à voler en suivi de terrain rendait leur action peu crédible face aux forces aériennes soviétiques et aux nombreux missiles antiaériens à longue portée[99].

Les forces nucléaires chinoises, en plus d’être peu nombreuses et peu capables, étaient vulnérables : les missiles étaient installés en sites fixes et propulsés par du carburant liquide. Leur emplacement était connu de l’allié soviétique de la veille. Une des parades chinoises, qui demeure en 2021, pour protéger l’arsenal fut la dissimulation de sites et leur enterrement, mais son efficacité demeurait limitée, tandis que le préavis minimum pour un tir était de plus de trois heures. Autant de facteurs qui rendaient l’arme atomique chinoise peu crédible vu de Moscou en en faisaient même une « proie facile »[100].

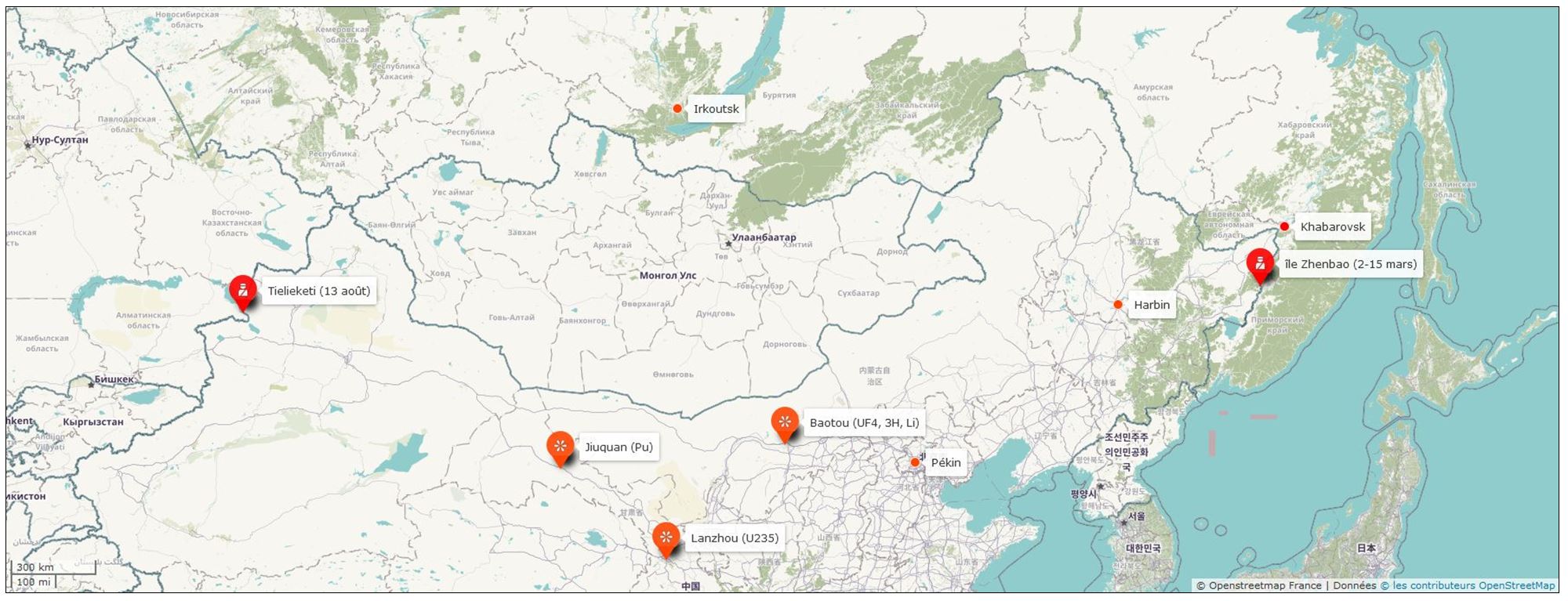

La faiblesse de la force aérienne chinoise était connue à Pékin, de même que l’inadéquation des armes pour autre chose que des bombardements dévastateurs de centres urbains en Asie proche ou l’oblitération d’une tête de pont d’un débarquement amphibie. Mais cette capacité suffisait avant 1969 à la rhétorique d’une force nucléaire strictement défensive, conçue pour effectuer des représailles, jamais pour frapper en premier[101]. Les capacités de production chinoises de matières fissiles étaient réparties sur trois sites principaux : Baotou (uranium enrichi, UF4, tritium et Lithium-6), Lanzhou (uranium enrichi) et Jiuquan (plutonium). Ces trois installations étaient toutes situées à moins de 500km de la frontière mongole, leur emplacement initial ayant été choisi pour être à l’abri de bombardements américains initiés depuis le Japon ou la Corée du Sud. Elles se trouvaient, de fait, être des cibles faciles à atteindre pour des forces soviétiques[102].

Côté soviétique, face à la cinquantaine d’armes chinoises, l’URSS disposait de plus de dix-mille têtes nucléaires, mises en œuvre par des appareils modernes et de nombreux missiles balistiques de toutes portées[103]. Même en prenant en compte l’infériorité face aux plus de 27 000 têtes américaines, Moscou disposait donc d’une marge de manœuvre suffisante pour des frappes limitées en territoire chinois, nucléaires et conventionnelles, pouvant oblitérer les capacités nucléaires de la RPC.

Si l’option nucléaire fut mise sur la table par le Politburo, l’option retenue consistait à favoriser l’instrumentalisation de la menace nucléaire : un « brinkmanship » qui se voulait crédible et devait être perçu comme tel. Pour faire monter la pression, Moscou envoya début août 1969 son meilleur spécialiste militaire de l’emploi de l’arme nucléaire comme nouveau commandant en chef en Extrême Orient, le général Vladimir Tolubko. Celui-ci publia sitôt arrivé en poste un article commémorant « la victoire de 1929 contre les militaristes chinois »[104].

Alors que Moscou continuait ses préparatifs, un nouvel incident éclata, cette foi à l’ouest de la frontière, dans le Xinjiang, à Tielieketi[105]. L’APL ayant fait franchir à de petits groupes d’hommes une zone contestée, l’Armée rouge prit l’initiative d’une embuscade près du lac Zhalanashkol[106] Usant de moyens aéroportés et blindés, les forces soviétiques encerclèrent et détruisirent l’unité chinoise, tuant selon les sources entre 38 et 150 soldats et en capturant plusieurs, tout en interdisant l’approche de renforts par tir d’artillerie[107]. L’action avait été précédée, du 1e au 10 août, d’une quasi-disparition des vols soviétiques le long de la frontière, ce qui semblait indiquer de sérieuses préparations pour améliorer la disponibilité en effectuant maintien en condition opérationnel et repos des équipages avant un possible engagement[108].

Les Soviétiques avaient opéré cette fois dans une région ayant un historique de rebellions contre le pouvoir Chinois et surtout située très près de leurs têtes de ravitaillement, au Kazakhstan, dans une région où l’APL était très étirée[109]. Ce point fut particulièrement remarqué par henry Kissinger, qui en conclut un peu rapidement que « tous les incidents de frontière étaient causés par l’URSS », ce qui l’arrangeait bien dans sa volonté de renouer avec Pékin[110]. De fait, il semble surtout que les Soviétiques usèrent de cette position très favorable pour anéantir l’incursion chinoise de manière opportune. D’autres incursions, en mai, dans des secteurs moins propices, avaient été ignorées[111].

Du Kazakhstan à la Sibérie, l’Armée Rouge fut placée en état d’alerte maximum, avec établissement d’un no man’s land de 20 kilomètres le long de la frontière et tenue de nombreux grands exercices[112]. Côté Chinois, l’incident du Xinjiang et l’accumulation de signes venant du côté soviétique finirent par ébranler les certitudes de Mao qui pensait toujours, d’accord avec le rapport des quatre maréchaux rendu le 11 juillet, qu’une guerre contre la Chine était « impossible » : manifestement Moscou se mettait en capacité de frapper, la dissuasion « par les masses » ne fonctionnait plus. La déroute de Tielieketi sonna comme un désagréable réveil : peut-être fallait-il mettre un terme aux gesticulations frontalières qui servaient la reprise en main du pays en le galvanisant contre l’URSS[113].

En parallèle aux préparatifs militaires, Moscou commença à l’été des manœuvres diplomatiques indirectes autour de la menace nucléaire, pour clarifier la menace. Plusieurs partis communistes occidentaux ou non-alignés furent approchés pour « s’informer de leur réaction en cas d’attaque nucléaire de la Chine ». Il semble que les Soviétiques utilisèrent — à dessein — les mêmes canaux que ceux utilisés en 1963 par les Etats-Unis lorsque ceux-ci envisageaient une frappe préventive contre la Chine[114]. Le mouvement communiste australien en particulier comportait des tendances pro-chinoises et semble avoir joué un rôle important de « passerelle » de communication entre Moscou et Pékin en Asie, sous la surveillance de Washington[115].

Moscou entreprit ensuite de sonder directement ses adversaires habituels pour avoir leur opinion sans équivoque sur l’idée d’une frappe de la Chine : le 18 août, un officiel de l’ambassade soviétique à Washington, Boris Davydov, posa sans ambages à un officiel du Département d’Etat, William Sterman, la question de la réaction américaine à l’idée d’une destruction des installations nucléaires chinoises par l’URSS. Manifestement surpris et gêné par la question, l’américain répondit de manière diplomatique que les États-Unis seraient sans doute « très préoccupés » et souhaiteraient se tenir « à l’écart du conflit », mais la question fut très commentée au plus haut niveau, le consensus étant que le Politburo avait forcément cautionné cette sortie[116]. De manière opportune, le directeur de la CIA évoqua quelques jours plus tard devant la presse les démarches menées par l’URSS « dans les pays de l’est » pour connaitre leur réaction à de telles frappes : Moscou avait obtenu, à défaut d’un nihil obstat formel américain, une forme de garantie de crédibilité[117].

On a attribué post facto à Washington le mérite d’avoir sauvé la Chine. Ce point de vue se retrouve ainsi dans des publications récentes, qui mettent en avant un article de 2010 évoquant la menace américaine faite à l’URSS d’une frappe sur « 180 sites soviétiques » en cas d’attaque de la Chine[118]. Toutefois, cette assertion est problématique : d’une part on ne trouve aucune trace d’une telle position dans les archives américaines et d’autre part, surtout, elle est en totale contradiction avec le positionnement de Washington tout au long de la guerre froide. Imaginer une frappe sur 180 sites en URSS constitué des « représailles somme toute massives », ce qui n’était plus conforme à la politique américaine en matière de dissuasion depuis 1965 et la réponse « flexible ». En outre, il faut garder à l’esprit que le positionnement du « parapluie » nucléaire américain était limité à l’Europe et aux proches alliés asiatiques. De nombreux doute existaient sur son extension possible à Taiwan en cas de conflit. Dès lors, est-il crédible d’imaginer que le président des États-Unis aurait pu « sacrifier Chicago pour Pékin » en risquant l’anéantissement mutuel, alors que les Européens passèrent la Guerre Froide à se demander si leurs alliés iraient jusqu’à sacrifier Chicago pour Berlin, Londres ou Paris ?

Les archives américaines déclassifiées confirment qu’une telle frappe n’a jamais été évoquée. A Washington, une profonde méfiance accompagnait ces évènements : les Américains comprenaient que s’ils « choisissaient » un camp, ils risquaient gros : s’aliéner l’URSS en soutenant la Chine, c’était compromettre les efforts de normalisation avec Moscou. Mais soutenir les Soviétiques risquait de précipiter des réponses irrationnelles de la part du pouvoir maoïste en Asie, avec des répercussions possibles au Vietnam, tout en cautionnant l’aventurisme nucléaire. Tous les documents indiquent que le « statu quo » et la neutralité prudente étaient les options américaines de la crise[119]. Bien entendu, les États-Unis étaient préoccupés par les tensions en Asie et par les risques éventuels encourus par leurs alliés et leurs 250 000 hommes sur place. Mais dans la mesure où les Soviétiques n’envisageaient que l’emploi d’un nombre très limité d’armes nucléaires en Chine du Nord, le risque de retombées était minime. La crise ne justifia, après analyse, qu’un ordre de relever l’état d’alerte DEFCON en cas d’attaque soviétique effective sur la Chine : pas vraiment une mobilisation pour défendre Pékin, mais simplement une posture prudente[120].

Il ne fait pas de doute qu’à l’issue de la crise, cette neutralité américaine fut mise à profit pour se rapprocher de Pékin. Mais en septembre 1969, il n’y avait tout simplement plus de canal actif entre Pékin et Washington ni de volonté américaine de s’engager ou même de suggérer un engagement militaire possible au profit de la Chine[121].

Panique à Pékin, apaisement à Moscou

Après avoir longtemps considéré que le risque de conflit avec Moscou était nul, le Politburo chinois changea d’avis, assez soudainement : en quelques jours, Pékin passa de l’insouciance à la crainte puis à la certitude d’un conflit imminent. Et ce alors que le calcul soviétique était en train de glisser de la « possibilité d’une frappe » à sa simple « instrumentalisation politico-diplomatique ». L’URSS venait, le 6 septembre, de proposer une nouvelle rencontre diplomatique, à l’occasion des funérailles de Ho Chi Minh[122]. Un rapport d’analyse de la situation vis-à-vis de l’URSS fut soumis au Politburo chinois le 10 septembre : Mao, Lin Biao, Zhou Enlai, Chen Boda et Kang Sheng se rangèrent à l’avis des analystes qui considéraient que même si le risque d’un conflit total était faible, les préparatifs soviétiques et l’escalade des incidents montraient que le gouvernement soviétique était aux mains d’une bande « d’aventuriers » qui étaient capables de tout. Il fallait négocier[123].

Alors que l’avion du premier ministre Kossyguine était à Tachkent, de retour d’Hanoi, il fut renvoyé à Pékin pour y conduire des négociations le 11, de manière assez inopinée[124]. Le gouvernement chinois fut alors pris d’une sorte de « crise de panique » : la rencontre était-elle un piège ? Apparemment la crainte était forte qu’au lieu de diplomates, l’appareil ait été rempli pendant son escale de commandos soviétiques qui élimineraient ou captureraient les membres clef de la direction du Parti, à la manière de ce que l’URSS avait fait en Tchécoslovaquie en 1968[125]. L’idée de frappes soviétiques commençait à être intégrée comme une menace personnelle de la part des dirigeants chinois : la décapitation n’était-elle pas une méthode aussi plausible que des raids sur les sites nucléaires ? Comment la Chine pourrait se défendre, privée de la direction du PCC ? Mao fit placer les forces militaires de Pékin en état d’alerte et il fut décidé que la rencontre se tiendrait entre homologues, Kossyguine et Zhou Enlai, à l’aéroport même, en zone internationale[126].

En fait, Kossyguine n’avait même pas eu le temps de renforcer son personnel diplomatique, qui n’était composé que de la délégation des funérailles revenant d’Hanoï. Manifestement, Moscou ne voulait pas perdre l’occasion d’initier — enfin — des discussions avec Pékin. Celles-ci ne durèrent que six heures, mais virent Kossyguine faire une ouverture importante vis-à-vis de Pékin : Moscou, tout en demandant le maintien du statu quo et un cessez-le-feu, était disposé à ouvrir des négociations « sans apriori » sur le tracé des frontières. Cette proposition vint après des demandes assez offensives de Zhou Enlai qui insista sur la responsabilité soviétique dans les incidents de frontière et dans l’importance historique justifiée des revendications chinoises. Les Soviétiques proposèrent également le rétablissement des communications entre les deux pays et en particulier du téléphone entre les deux gouvernements[127].

Lors de l’entrevue, Zhou Enlai interrogea son homologue sur les rumeurs de frappe nucléaire préventive, que Kossyguine ne démentit pas. Le dirigeant chinois joua semble-il la modération, en expliquant que les capacités nucléaires chinoises n’étaient nullement une menace pour l’URSS mais que leur destruction préemptive serait considérée comme une déclaration de guerre par Pékin qui entrainerait des décennies de conflit. Le 18 septembre, Zhou Enlai envoya une lettre récapitulant les mêmes points, en proposant une nouvelle rencontre. A ce stade, non seulement les capacités nucléaires chinoises ne dissuadaient pas une attaque, mais il fallait, au contraire, mettre en jeu la sécurité du pays et la perspective d’un conflit conventionnel majeur pour les protéger : les forces conventionnelles et les masses populaires protégeaient la dissuasion nucléaire et non l’inverse[128].

Paradoxalement, la relative ouverture des Soviétiques fut accueillie avec une extrême méfiance à Pékin : en acceptant une négociation « sans apriori » sur les frontières, Kossyguine semblait faire un trop beau cadeau (même si, en toute rigueur, il s’agissait d’avantage d’un pas de côté que d’une reculade). Les analystes de l’APL, s’appuyant sur l’histoire des deux appareils militaires, l’état des préparations et le comportement de la diplomatie de l’URSS avant ses interventions en sphère d’influence, arrivèrent à la conclusion qu’une frappe était imminente et que les propositions du premier ministre soviétique n’étaient là que pour « endormir » la partie chinoise le temps que les Soviétiques terminent leurs préparatifs[129].

S’ouvrit alors le moment le plus baroque et, peut-être, le plus dangereux de la crise : une sorte de paranoïa collective saisit les dirigeants chinois, qui se mirent à interpréter chaque mouvement, chaque acte soviétique, comme un prélude à une frappe imminente. Lors du réexamen des minutes de la rencontre, le Politburo chinois fut très préoccupé par le fait qu’à aucun moment Kossyguine n’avait écarté formellement l’idée de frappes nucléaires. Ceci, ajouté à la publication d’articles dans la presse occidentale par un agent soviétique notoire, ajouta à la suspicion[130]. Le 18 septembre, Mao fit une déclaration publique apparemment imprévue : alors qu’il lisait les slogans de commémoration du 20e anniversaire de la victoire, il improvisa une adresse exhortant les peuples du monde entier à « s’unir contre les guerres d’invasion menées par les impérialistes ou les socialistes impérialistes et à s’opposer à l’usage des armes atomiques ». Dans l’hypothèse d’une telle guerre, il appelait les peuples à « s’unir pour la guerre révolutionnaire ». Le lendemain, une conférence importante de neuf jours s’ouvrit à Pékin pour accélérer la préparation de l’APL au combat. Il s’agissait d’améliorer rapidement les capacités opérationnelles chinoises conventionnelles et nucléaires pour être prêts à l’inévitable. Le 30, à l’issue de la conférence, Lin Biao envoya l’ordre à toutes les forces chinoises le long de la frontière de se préparer à un affrontement imminent[131].

Entre temps, Pékin avait procédé à son premier essai nucléaire souterrain (le 23 septembre) et à un test d’arme thermonucléaire (le 29). Cette succession rapide de tests était inhabituelle pour la RPC. Était-elle destinée à envoyer un « signal » de dissuasion à l’URSS ? L’absence d’instrumentalisation de ces essais par Pékin et la discrétion du Politburo et de la presse chinoise sur le sujet suggère plutôt une tentative de renforcer rapidement les capacités nucléaires en validant de nouvelles armes[132].

Le 26 septembre, Kossyguine avait répondu formellement à Zhou Enlai en acceptant une rencontre rapide à Pékin. La paranoïa chinoise monta encore d’un cran. Les services de l’APL estimèrent forte la probabilité d’une attaque soviétique le 1er octobre, jour de la fête nationale. Lin Biaio ordonna la dispersion des aéronefs dans la région de Pékin et d’importantes mesures furent prises pour décourager une attaque aéroportée soviétique sur les aéroports de la capitale[133].

Le 1er octobre passa sans attaque soviétique et le 6, Zhou-Enlai proposa une rencontre aux Soviétiques le 20 octobre. Le Politburo chinois s’accrochait toujours, au moins en partie (Zhou-Enlai et les « pragmatiques »), à l’idée de négocier plutôt que de subir une frappe préventive. Mais le renseignement chinois estima que l’URSS pourrait être tentée de frapper Pékin au moyen d’un engin nucléaire unique, afin de décapiter avec certitude la RPC, la plongeant ainsi dans le chaos à moindre frais. L’idée fut même avancée que l’appareil qui amenait les diplomates soviétiques put être porteur d’armes atomiques dissimulées. Le Politburo décida donc de se disperser. Seul Zhou-Enlai demeura à Pékin, avec les services chargés de continuer la préparation opérationnelle des forces depuis la capitale. Mao partit, le premier, à Wuhan, au cœur de la Chine, prêt à lancer la « guerre populaire à outrance ».[134]