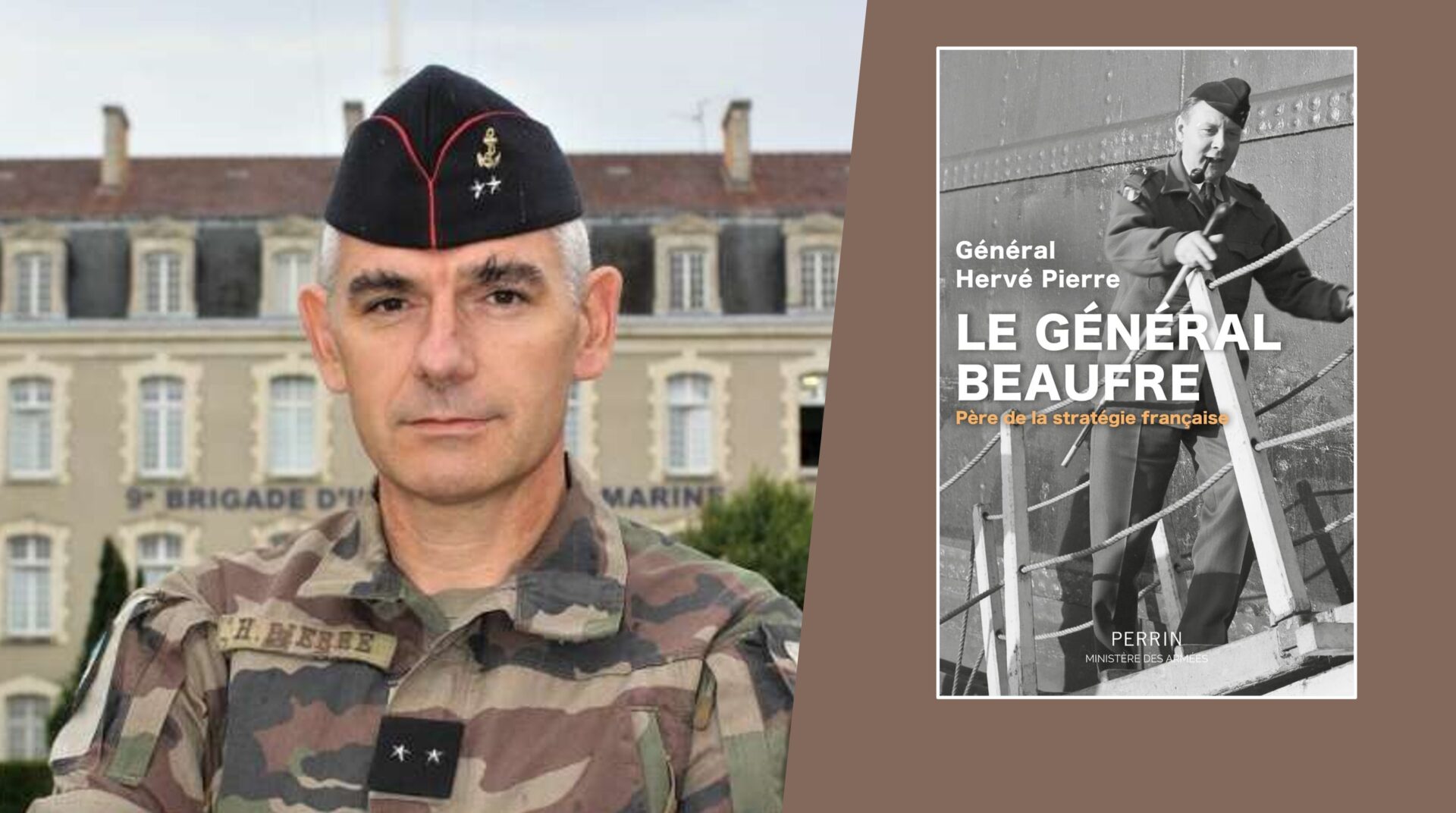

Le général Hervé Pierre est officier d’active dans l’armée de terre. Saint-cyrien, breveté de l’enseignement militaire supérieur, il a suivi aux États-Unis la scolarité de l’US Marines Command and Staff College. Titulaire de diplômes d’études supérieures en histoire (Sorbonne), en philosophie (Nanterre) et en science politique (IEP de Paris), il a publié « L’Intervention militaire française au Moyen-Orient 1916-1919 », « Le Hezbollah, un acteur incontournable de la scène internationale ? « (L’Harmattan, 2009) » et « Le Général Beaufre. Portraits croisés » avec Roland Beaufre son fils. Ayant effectué l’essentiel de sa carrière dans l’infanterie de marine, il a servi sur de nombreux théâtres d’opérations, notamment en Afghanistan et a été officier rédacteur des interventions du général major général de l’armée de terre. Il a commandé le 3e régiment d’infanterie de marine avec lequel il a été engagé, à la tête du groupement tactique interarmes « Korrigan », au Mali, puis en République Centrafricaine. Après avoir dirigé la cellule stratégie politique du cabinet du chef d’état-major de l’armée de terre, il a été auditeur du Centre des hautes études militaires (CHEM) et de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) avant d’être affecté au cabinet militaire du Premier ministre, puis d’être le représentant de Barkhane auprès de la force conjointe du G5 Sahel. Général de brigade, il a commandé la 9e brigade d’infanterie de marine. Aujourd’hui, général de division, il commande les services des officiers généraux.

Paradoxalement, le général Beaufre, « père de la stratégie française » comme le souligne le sous-titre de cet ouvrage était un peu tombé dans l’oubli depuis quelques décennies. Il a appartenu au général Hervé Pierre, de l’en faire sortir par cette magistrale biographie, fruit de plusieurs années de fructueuses recherches. En réalité, cet ouvrage dépasse le simple niveau de la biographie, puisque, dans une troisième partie, l’auteur se livre à une analyse serrée de la pensée stratégique du général Beaufre.

Paradoxalement, le général Beaufre, « père de la stratégie française » comme le souligne le sous-titre de cet ouvrage était un peu tombé dans l’oubli depuis quelques décennies. Il a appartenu au général Hervé Pierre, de l’en faire sortir par cette magistrale biographie, fruit de plusieurs années de fructueuses recherches. En réalité, cet ouvrage dépasse le simple niveau de la biographie, puisque, dans une troisième partie, l’auteur se livre à une analyse serrée de la pensée stratégique du général Beaufre.

La grande qualité de ce travail biographique réside dans sa profonde et scrupuleuse honnêteté, car, contrairement à trop de biographes, même militaires, le général Pierre n’est jamais « prisonnier » du personnage sur lequel il travaille et ne tombe nulle part dans la facilité de l’hagiographie. Toujours en position d’observateur de son personnage, mais jamais de juge, donc conservant en permanence le recul indispensable à l’objectivité, l’auteur souligne ici ou là combien dans ses Mémoires, le général Beaufre se donne parfois le beau rôle.

C’est le cas à la conférence d’Anfa notamment, où il n’était qu’interprète du général Giraud – le général Beaufre maitrisait à la perfection la langue anglaise alors que Giraud n’en parlait pas un mot – et n’était en aucun cas partie prenante à la négociation franco-américaine, relative au réarmement de l’armée française par les États-Unis.

Par ailleurs, il importe que cette biographie ait été écrite par un officier, car seul un officier, qui plus est officier général, se trouve à même de maitriser l’ensemble des codes ou des non-dits qui régissent toutes les nuances des relations politico-militaires ainsi que celles, hiérarchiques des militaires entre eux – notamment le décryptage souvent subtil des appréciations portées sur les feuilles de notes annuelles par un supérieur sur un de ses subordonnés. À ce sujet, les pages que l’auteur consacre au général de Lattre et à sa perception par l’armée de l’époque de la Libération et des années suivantes sont savoureuses.

Il en va de même pour les conceptions tactiques du général Beaufre, et l’auteur se plait à souligner, dans ce domaine, la continuité et la parfaite cohérence des idées du général Beaufre, depuis les enseignements qu’il tire à chaud de la catastrophe de 1940 jusqu’à l’organisation « pentagonale » qu’il imprime à l’organisation de la 2e division qu’il commande un peu plus de dix ans plus tard dans le contexte de l’adaptation – mort née pour cause de guerre d’Algérie – de l’armée de terre française à la manœuvre sous menace d’emploi du feu nucléaire.

Enfin, à plusieurs reprises, lorsque le général Beaufre exerce des commandements opérationnels tant en Indochine qu’en Algérie, l’auteur démontre avec beaucoup d’à-propos, combien le général Beaufre possédait un esprit beaucoup plus orienté vers la rigueur de l’esprit de géométrie que vers les méandres de l’esprit de finesse. Pour conclure ce trop rapide survol de la richesse de l’ouvrage avant d’entrer dans le vif du sujet de la biographie, le lecteur découvrira de lui-même l’idée maîtresse du général Pierre qui sous-tend l’ensemble de son ouvrage : le général Beaufre est un personnage qui a agi, réfléchi et écrit au centre d’un triangle équilatéral dont les trois sommets sont constitués par l’armée d’Afrique qui l’a formé, le général de Lattre qu’il a servi avec ferveur et l’échec de Suez qui l’a profondément et durablement traumatisé.

Premier sommet du triangle, l’armée d’Afrique. Beaufre, saint-cyrien de la promotion « du Souvenir » [de la Grande Guerre] (1921 – 1923), choisit à sa sortie l’armée d’Afrique, en l’occurrence le 5e régiment de tirailleurs algériens qui tenait garnison à Alger. Ses débuts dans le métier des armes sont conformes à ceux d’un jeune officier célibataire un peu insouciant, attiré en dehors des heures de service, par les « petites danseuses d’Alger » et qui se désespère du climat délétère des conditions du service d’alors, dans une armée qui manquait de tout. C’est dans ce climat qu’il se porte volontaire pour le Maroc, où il est affecté juste avant le déclenchement de la guerre du Rif.

Dans la guerre des postes le long du cours de l’Ouergha (le front Nord), à la même époque où Pol Lapeyre se fait sauter avec son poste pour ne pas le laisser submerger par les Rifains, Beaufre est grièvement blessé par balle.

À l’issue de sa convalescence, il est affecté à Philippeville où il se lance peu après dans la préparation du concours de l’École de guerre, puisqu’à l’époque, il suffisait de justifier quatre ans de grade de lieutenant pour pouvoir se porter candidat (les conditions de candidature couraient jusqu’à l’âge de quarante ans 1avec une dispense d’âge), ce qui donnait une grande hétérogénéité aux promotions[1]. Manifestement, après sa réussite au concours, le futur général Beaufre n’a pas conservé un souvenir ému de son stage à l’École militaire, la chape de plomb du magistère bleu-horizon qui était alors « aux affaires » interdisant toute réflexion personnelle hors du dogme du front continu de 1918.

Le même scepticisme vis-à-vis du commandement envahira Beaufre lorsqu’il se verra affecté boulevard Saint-Germain, à l’État-major de l’armée, à l’issue d’une première affectation comme breveté à l’état-major du commandement supérieur des troupes de Tunisie. Voilà un lieutenant ancien, breveté, affecté à Tunis où il est chargé de la conception du plan de défense de la Régence face aux visées italiennes déjà fort explicites, et, rapidement promu capitaine, il est muté à l’EMA à Paris au 1er bureau en charge d’organisation, ces deux affectations précédant son temps de commandement de capitaine, effectué au 2e régiment de tirailleurs marocains, à Marrakech, plusieurs années plus tard. S’agissant de la compagnie Beaufre, avec une telle richesse du passé de son capitaine, son commandant de bataillon pouvait dormir sur ses deux oreilles !

Le passage à l’EMA de Beaufre va être marqué par un événement qui va se révéler « fondateur », sa rencontre avec Lidell Hart, alors chroniqueur militaire au Times, rencontre tout à fait fortuite. Lidell Hart désirait s’entretenir avec des généraux français exerçant de hautes responsabilités, lesquels ont estimé qu’ils n’avaient pas de temps à consacrer (à perdre pour être clair) à ce britannique, qui plus est sentant le soufre ; car le portrait que Lidell Hart avait dressé des généraux français vainqueurs de 1918 dans son ouvrage Réputations en donnait une image peu reluisante. Lidell Hart fut donc mis entre les mains de Beaufre, au motif que ce dernier maitrisait l’anglais à la perfection.

L’entente intellectuelle entre les deux hommes fut immédiate, même si leur acception d’un même terme, la stratégie indirecte, différait beaucoup : pour le Britannique, il s’agissait d’une approche conduisant à une manœuvre sur la ligne de moindre résistance de l’ennemi, soit typiquement, une manœuvre du fort au faible ; pour Beaufre, non !

Il qualifiait de directe, la stratégie par laquelle l’action militaire était menante, et d’indirecte, celle où elle était concourante, Beaufre raisonnant toujours en termes de stratégie totale. Mais comme tout être supérieurement intelligent, Beaufre n’était ni borné, obtus ou dogmatique, et, au plan intellectuel, il réussissait tout le temps à trouver un terrain d’entente avec ses débatteurs. Cette rencontre avec Lidell Hart sera à l’origine d’une amitié qui ne fera que se conforter jusqu’à la disparition du Britannique en 1970.

En même temps qu’il commandait sa compagnie, Beaufre ne manquait pas de suivre la dégradation de la situation internationale en Europe, qui transformait l’époque en une avant-guerre. Cette observation de l’année 1938 notamment, l’a amené à définir un concept qu’il a dénommé « Paix – Guerre », terme qui se comprend de lui-même, et qui correspond à une période qui ne répond plus aux canons de la paix universelle, sans pour autant posséder ceux de la guerre déclarée. Il s’agit en fait d’une période de conflictualité larvée, qui impose aux décideurs politiques et militaires de raisonner selon une forme de « stratégie totale », laquelle intègre d’autres facteurs – politiques, diplomatiques, d’influence ou économiques – que strictement militaires. Beaufre a rassemblé ces idées dans un article publié sous anonymat à La Revue des Deux mondes (Gamelin avait verrouillé l’expression des militaires), devant paraitre en janvier 1939, or, il n’est paru qu’au mois d’août ! Quoi qu’il en soit, Beaufre va approfondir ces idées qui vont servir de base à son « Introduction à la stratégie », son ouvrage phare.

Affecté à nouveau à l’Etat-major de l’armée, à son retour du Maroc, le capitaine Beaufre va alors entrer de plein pied dans l’histoire, par les fonctions qu’il va être amené à tenir. En août 1939, il est affecté à la mission franco-britannique Doumenc-Drax chargée de conclure un accord militaire avec l’Union soviétique, de manière à prendre l’Allemagne à revers. D’emblée, il comprend que la mission est mort-née, Vorochilov, l’interlocuteur soviétique demande à placer la négociation sur le terrain politique (démarche qui convainc Beaufre, s’il en était besoin, du bien-fondé de son idée de « Paix – Guerre »). Envoyé en mission à Varsovie, pour tenter de convaincre les Polonais d’ouvrir le passage sur leur territoire à l’armée soviétique, Beaufre ne peut que prendre acte du refus polonais.

De retour en métropole, le jour même de la déclaration de la guerre, Beaufre est rapidement réclamé par Doumenc qui dirigeait la partie française de la mission franco-britannique, devenu major général des armées du Nord et du Nord Est, si bien que c’est de l’intérieur, depuis le Grand Quartier Général, que Beaufre va vivre l’effondrement français. Cette expérience va constituer pour lui un premier traumatisme, dont il va chercher à comprendre les causes et surtout, comment faire pour éviter sa répétition, ce qui donne lieu à une analyse de la guerre-éclair et des ébauches de solutions d’organisation d’un modèle d’armée autour de modules interarmes très mobiles. L’idée refera surface au cours de la décennie suivante.

Ayant réussi à sa faire affecter à Alger, au Palais d’Eté, « chez Weygand », il est chargé d’élaborer le plan de défense de l’Afrique du Nord dans le nouveau contexte de « l’armée de transition ». Beaufre va aller au-delà de sa mission, en prenant des contacts fructueux avec un consul général américain, Robert Murphy. Dans ses Mémoires, Beaufre indiquera que ces contacts ont constitué les prémisses du débarquement américain en Afrique du Nord, en novembre 1942. Avec beaucoup d’à-propos et d’honnêteté, l’auteur de cette biographie nuance et relativise ce jugement, les États-Unis n’étaient pas encore entrés en guerre au moment des contacts de Beaufre avec Murphy. Il n’en demeure pas moins que ces activités dissidentes seront à l’origine de la chute de Beaufre, puisqu’il est arrêté à la suite d’une grave imprudence d’un des conjurés, Loustaunau-Lacau, qui n’en était pas à son coup d’essai en termes d’imprudence, voire de manipulation !

Après avoir passé six mois dans un cul de basse fosse algérois, ce qui constitue une expérience assez éprouvante, Beaufre est jugé en métropole, condamné à seulement deux mois d’incarcération, donc libéré, mais il se trouve placé en position de non-activité. Cet épisode, qu’il doit à Weygand, va ternir leurs relations et lorsque Beaufre croisera son ancien chef dans les couloirs de l’état-major de la Première Armée, en mai 1945, Weygand ayant été récemment libéré des geôles allemandes, leur échange verbal sera assez cinglant de la part de Beaufre.

Il va profiter, en cette année 1942, de cette privation d’activité pour mettre au propre ses idées, ce qui va constituer le terreau de son « Introduction à la stratégie » qui sera publiée vingt et un ans plus tard. C’est ce qui explique également les nombreux exemples choisis dans la période d’avant-guerre pour illustrer son propos.

Au niveau de ses activités, Beaufre reprend contact avec le réseau Alliance, et le général Giraud, récemment évadé, ce qui lui permet de participer activement à son exfiltration de métropole, au moment du débarquement américain en Afrique de Nord. Beaufre se trouvera alors dans la double position d’aide de camp, même de chef de cabinet militaire, et d’interprète, ce qui va, une nouvelle fois, lui permettre de vivre l’Histoire en temps réel.

Il sera présent en permanence au Palais d’Eté lorsque Giraud succédera à Darlan, assassiné, et surtout, il accompagnera son chef à Anfa en janvier et aux États-Unis, en juillet, ce qui lui permettra d’assister aux entretiens que son chef aura, dans le bureau ovale de la Maison Blanche, avec Roosevelt, et de les traduire. Mais, lucide, Beaufre sera vite déçu par Giraud, dont il ne peut que constater l’incapacité totale à raisonner la guerre comme un acte politique, conformément à sa propre approche stratégique, qui prend de plus en plus corps alors qu’il agit « près du soleil ». Il va alors demander à quitter ses fonctions – il y sera rappelé pour accompagner Giraud aux États-Unis – pour exercer un commandement opérationnel en Tunisie où l’armée d’Afrique se trouve opposée aux Allemands, avec les forces américano-britanniques. Désigné pour prendre le commandement d’un bataillon du 7e régiment de tirailleurs marocains, commandé par Carpentier, Beaufre use de ses relations américaines pour se voir affecter en sur dotation, un certain nombre de moyens d’appui alliés, ce qui n’a pas manqué de susciter des jalousies.

Ayant échoué à se faire attribuer le commandement du 1er régiment de chasseurs parachutistes, en cours de formation, Beaufre se voit contraint de se rabattre sur les fonctions de chef d’état-major d’une division, ce sera la 4e division marocaine de montagne, commandée par Sevez. Beaufre formera un remarquable tandem avec son chef ; la disparition accidentelle du général Sevez en 1949 lors d’un accident de chasse (!) alors qu’il commandait les troupes françaises d’occupation en Allemagne, privera certainement l’armée française d’un de ses plus beaux espoirs. C’est dans ces fonctions que Beaufre participera à la campagne d’Italie et à celle de la Libération, jusqu’à la campagne d’Alsace, Sevez ayant alors été relevé par de Hesdin, au cours de l’automne, Juin l’ayant « récupéré » comme adjoint dans ses fonctions de chef d’état-major de la Défense nationale.

C’est lors de la bataille dite de la poche de Colmar, engagement rendu très difficile par des conditions météorologiques extrêmes en janvier 1945 et une réelle fatigue physique et nerveuse de la troupe, dont certaines unités se trouvaient engagées au combat depuis plus d’un an, que Beaufre va être « happé » par de Lattre qui venait de perdre son chef du 3e bureau par « surmenage », le colonel de La Boisse.

Ici débute la carrière de Beaufre dans le cadre du deuxième sommet du triangle évoqué plus haut, sa proximité avec de Lattre. Beaufre saisira très vite le fonctionnement essentiellement intuitif de son chef, dépassera ses foucades, voire sa fatuité, et parviendra à s’imposer, par la force de son caractère et la puissance de son intelligence, à un chef dont le caractère exacerbé le rendait insupportable à tout le monde. Les pages que l’auteur consacre à la relation Beaufre–de Lattre sont certainement parmi les plus riches du livre, car elles permettent de mieux saisir les dessous du fonctionnement du haut-commandement dans la seconde partie de la décennie quarante. Le général Pierre explique, témoignages à l’appui, combien de Lattre était à la fois, craint, honni, voire carrément abominé par ses subordonnés, et porté aux nues par un entourage immédiat très restreint. Ce fut le cas de Beaufre qui en est devenu le thuriféraire. L’auteur explique également fort justement comment l’image autant détestée de De Lattre est parvenue à se trouver modifiée à un point tel, que, de nos jours, de Lattre puisse apparaître comme une véritable icône militaire, alors que Juin est tombé dans l’oubli. Ce retournement complet de situation est l’œuvre d’une vie, celle de sa veuve, Simone de Lattre, qui est parvenue, à force de conférences ou de simples prises de parole lors de commémorations, de publications de nombreux ouvrages, jusqu’à la sublimation de la mort de leur fils unique en Indochine, à renverser totalement l’image de son mari. Beaufre a participé à ce mouvement, et sa carrière en a même un peu fait les frais. En Indochine, il a été insidieusement surnommé le « colonel d’armée » au sein d’un milieu militaire qui n’était guère habitué à se faire des cadeaux. Les membres de la « maison de Lattre » n’étaient en outre pas forcément bien en cour lors de la décennie cinquante, qui a beaucoup plus été celle de la « maison Juin ». Il s’agissait là de deux « caïdas » différentes et qui, le général Guillaume mis à part, s’interpénétraient peu.

Après avoir été « le » tacticien de la campagne d’Allemagne, Beaufre sera la « plume » du nouvel inspecteur général de l’Armée, de Lattre ayant été appelé à ces fonctions. Les grandes conférences prononcées par de Lattre ont été rédigées, par Beaufre et fort peu corrigées par de Lattre. Étant reparti en Indochine avec de Lattre fin 1950, il y avait déjà effectué un séjour d’un an en 1947 – 1948, Beaufre y sera victime d’un grave accident cardiaque, premier d’une série fatale, puisque le dernier l’emportera en 1975.

À son retour en métropole et à l’issue de sa convalescence, Beaufre tout juste nommé général, à 48 ans, sera affecté à un centre d’études tactiques de l’OTAN, installé à Wiesbaden, et directement subordonné au théâtre Centre-Europe, qui se trouvait alors commandé par le maréchal Juin. C’est dans ces fonctions que Beaufre a fait mûrir ses conceptions tactiques qui vont se concrétiser en 1953 – 1954 par le études « Javelot » qui vont déboucher sur l’organisation et l’emploi de nouvelles structures divisionnaires, aptes à être engagées sous menace nucléaire.

Ce n’est donc pas par hasard que Beaufre va être nommé au commandement de la 2e division mécanisée, à Nancy, qu’il va organiser selon une structure dite « pentagonale » autour de cinq groupements interarmes. Les expérimentations tactiques débutent à l’été 1954, mais sont interrompues dès le mois de mai 1955, la division étant désignée pour participer au quadrillage en Algérie, initialement en Kabylie, zone particulièrement poreuse à la rébellion, puis dans l’est-constantinois où il en était de même. Et où Beaufre se montrera fort réservé quant à l’édification du « Barrage », synonyme, selon lui de nouvelle Ligne Maginot. On a ici un exemple concret de l’effet pervers qu’aura eu l’engagement massif de l’armée en Algérie, en termes de stagnation des innovations tactiques et organisationnelles. Beaufre est d’autant plus convaincu de cette situation, que même s’il est un « vieil africain », il est tout à fait conscient que, depuis que les deux protectorats tunisien et marocain ont accédé à l’indépendance, début 1956, l’armée française combat dos au mur en Algérie. Cette opinion, alors peu courante et marginale au sein de l’armée en 1956, sera encore confortée chez Beaufre par l’échec de Suez.

Suez ! Le troisième sommet du triangle beaufrien. Beaufre en restera marqué, sa vie durant. Mais, d’emblée, dès la planification, les dés étaient pipés car l’opération se trouvait engagée de façon bancale, les buts de guerre franco-britanniques différant du tout au tout. En effet, Londres, menant, cherchait à rétablir la liberté de navigation sur le Canal et la Compagnie dans ses droits (droits qui venaient à expiration d’ailleurs 99 ans après la construction du Canal, soit en 1968, ce qui aurait pu constituer une base de négociation possible). Pour atteindre ces buts, il n’était absolument pas indispensable de s’emparer du Caire et encore moins de faire tomber Nasser. Pour Paris, seulement concourant, il s’agissait, en fantasmant beaucoup, de gagner la guerre d’Algérie en Égypte, le régime de Nasser constituant le principal soutien de l’organisation extérieure de la rébellion. Mais, pour que ce but fût atteint, il devenait dès lors nécessaire de faire tomber Nasser après s’être emparé du Caire.

La situation a encore empiré avec l’entrée en ligne – hypocrite – d’Israël, à la suite des protocoles de Sèvres : prétexte fallacieux de l’intervention franco-britannique, qui ne trompait personne, l’intervention israélienne sur le Canal répondait en réalité au souci de Tel Aviv d’augmenter la profondeur stratégique de son territoire en mettant la main sur l’intégralité du Sinaï.

Ce cafouillage – et c’est un euphémisme – dans l’expression des buts de guerre se trouvait encore accru par l’organisation du commandement retenue et à laquelle Paris a donné son aval. Au motif que Londres mettait à la disposition de l’intervention un état-major permanent – le Middle East command et une base d’opérations toute prête, Chypre, les Britanniques se sont réservé l’intégralité des postes de décision, les Français se retrouvant, à chaque niveau, dans la position d’adjoint. C’est ainsi qu’au niveau du commandement du théâtre, l’amiral Barjot, vice-amiral d’escadre, se trouvait adjoint du général britannique, commandant le Middle East. Il en allait de même au niveau des composantes d’armée, Brohon, l’aviateur, se trouvait adjoint d’un Britannique, le contre-amiral Lancelot était dans la même position vis-à-vis du commandant de la composante navale et Beaufre, commandant la « Force A », soit la 10e division parachutiste et la 7e division mécanique rapide, se trouvait également en position de subordination vis-à-vis de son homologue britannique.

Les débouchés du Canal, pris, sans pertes sensibles le 5 novembre, Beaufre se lance – derrière les colonnes britanniques – dans l’exploitation vers les débouchés sud du Canal, à El Kantara. Mais son élan est brisé, par un télégramme de Barjot, un peu elliptique, qui lui transmet l’ordre d’arrêt émis par Ély, à la suite de la décision britannique de s’aligner sur le cessez-le-feu imposé par Washington. L’humiliation est complète, et aussi bien l’amiral Nomy, alors chef d’état-major de la Marine, observateur parisien, que Massu, engagé sur le terrain, ont vivement reproché à Beaufre d’y avoir obéi sans discussion, les deux s’étant exprimé en termes assez forts.

Cet épisode va durablement marquer Beaufre, qui expliquera avoir ensuite réfléchi pour répondre à la question « Comment, alors que j’avais gagné, ai-je perdu la partie ? ». Comme le chef du gouvernement, Guy Mollet, qui donnera un vigoureux effort à la réalisation du programme nucléaire militaire français, Beaufre y répondra en termes de stratégie totale, incluant la dissuasion nucléaire. Comme Guy Mollet, Beaufre était convaincu qu’Eisenhower n’aurait pas pu formuler son ultimatum, au moins dans les termes où il l’a fait, s’il avait eu affaire à deux puissances dotées.

Considérant l’affaire algérienne comme classée à court terme, le bombardement de Sakhiet en Tunisie par l’armée de l’Air en 1958 fera l’objet d’un jugement très sévère de sa part, Beaufre se fait affecter à Baden au commandement des FFA, où il est l’adjoint du commandant en chef des forces françaises, en charge de la coopération avec « Centre Europe », avant d’être promu général d’armée en 1960 pour être affecté comme représentant français au Groupe permanent de l’OTAN, le Standing group, au Pentagone à Washington.

Au bout d’un an, une année avant d’avoir atteint sa limite d’âge, Beaufre démissionne, non sans avoir rencontré auparavant le chef de l’État, le général de Gaulle qui lui propose de monter un institut de réflexion stratégique, à l’image des Think Tanks anglo-saxons.

Cette démission a fait l’objet de beaucoup d’exégèse. Certains y ont voulu y voir l’opposition catégorique d’un « vieil africain » à l’orientation que le pouvoir donnait à sa politique algérienne. Or, on a vu que Beaufre était convaincu depuis longtemps de l’inanité pour la France de vouloir se maintenir en Algérie, dans un contexte mondial de décolonisation. Il est un fait qu’il n’a jamais manifesté le moindre soutien de sa part aux auteurs du « putsch d’Alger ». En revanche, Beaufre était scandalisé par la manière brutale dont la répression s’est abattue sur les exécutants, les officiers subalternes ayant été déférés devant une juridiction militaire alors que parfois, ils n’avaient fait qu’exécuter les ordres reçus (à une époque où les ordres devaient encore être exécutés « sans hésitation ni murmure »), par l’ambiance systématique de suspicion entretenue au sein de l’armée et par les agissements de la Sécurité militaire, aux ordres du ministre. Beaufre en jugeait d’ailleurs Messmer comme responsable, et, en privé, jamais en public, les jugements qu’il portait sur les agissements du ministre étaient très sévères. Beaufre le jugeait comme ayant un esprit dogmatique et obtus, ce qui, chez lui, constituait la tare majeure pour un décideur.

Finalement, passé en deuxième section, c’est Ailleret, un « fidèle parmi les fidèles » qui sera choisi pour exercer la nouvelle fonction de chef d’état-major des armées, créée l’été 1962. Beaufre marquera un certain désappointement.

Dorénavant, dégagé de toute responsabilité militaire, si ce n’est la présidence de la Saint-Cyrienne, Beaufre va se consacrer à « son institut », l’Institut français d’études stratégiques, dont les rênes lui sont confiées dès 1962, sur la base d’un financement public. D’emblée, en accord avec le ministre, Beaufre en offre la co-présidence à Raymond Aron, qui décline avec hauteur, ne se voyant pas faire tandem avec un officier général.

Le lancement par Beaufre de « son » institut sera marqué par le succès immédiat de son ouvrage phare « Introduction à la stratégie », dont on a vu que la genèse lointaine remontait à l’immédiat avant-guerre (l’article Paix – Guerre publié dans la Revue des Deux Mondes en 1939) et à sa période d’inactivité forcée de 1942. Le succès sera immédiat, mais paradoxalement, l’étoile de l’institut de Beaufre va pâlir dans les allées du pouvoir. La raison en est la chape de plomb que Messmer va progressivement mettre en place sur la pensée militaire, au fur et à mesure que le dogme de la dissuasion française, fondé sur la dualité « Indépendance et Solidarité » va se mettre en place.

Or, sur ce chapitre, Beaufre va rapidement être considéré comme un « déviant » par rapport à la voix officielle. Dans ces cas-là, lorsqu’une telle situation se produit, il faut souvent en chercher la source au sein du cabinet du ministre où de bonnes âmes sont toujours prêtes à dénoncer, sinon l’Infâme, au moins l’Impie dissident ! Dix et vingt ans plus tard, Brossolet d’une part et Copel de l’autre, dans des domaines assez différents subiront néanmoins les mêmes foudres ministérielles.

Et, sur ce chapitre, la dissuasion, Beaufre se montrait doublement non aligné sur la doxa. D’une part, son long passé atlantiste jusqu’au cœur même du système otanien lui avait fait acquérir l’intime conviction qu’il pouvait ne pas exister d’incompatibilité majeure entre la détention d’un arsenal nucléaire national permettant à une dissuasion non moins nationale de jouer, et le fait d’appartenir à un système de défense collective intégré. Cette situation était quand même fort éloignée et beaucoup plus souple que le projet de « Force multilatérale » proposée par Eisenhower en 1958 et refusé net par le général de Gaulle. Beaufre passait pour un furieux « multilatéral », alors injure suprême dans les couloirs de l’hôtel de Brienne.

D’autre part, contrairement à Gallois, même si Beaufre reconnaissait le bien fondé du concept du pouvoir égalisateur de l’atome, il refusait l’option tendant vers un relatif « tout ou rien », d’une dissuasion qui ne soit pas adossée à de puissants moyens conventionnels permettant une stratégie d’action, elle-même soutenue par une véritable dissuasion populaire, garante de sa crédibilité. Et Beaufre ne craignait pas d’aggraver son cas : alors que les programmes de l’enseignement militaire supérieur avaient, dès 1964, banni toute étude relative à la forme révolutionnaire de la guerre, a contrario, Beaufre prônait de s’y intéresser, car il s’agissait là, selon lui, d’une réelle menace de contournement de la dissuasion par des modes d’action subversifs.

C’est ainsi que l’image de « non aligné » de Beaufre s’imposait au fur et à mesure que la doctrine française de dissuasion prenait forme, contrairement à Poirier qui, lui, demeurait « aligné ». C’est alors, à partir de 1965, que les subventions sonnantes et trébuchantes étatiques au profit de l’institut de Beaufre, diminuèrent, de façon proportionnelle avec l’expression de ses idées, exposées dans deux ouvrages complémentaires de l’Introduction, portant des titres évocateurs, Dissuasion et stratégie et Stratégie de l’action. Or, la publication en 1972 du Livre Blanc par Michel Debré, successeur de Messmer, clôtura de manière définitive, tout débat. Dans ce contexte, alimenté par des fonds publics, l’institut de Beaufre était voué à disparaître.

Privé de sa tribune nationale, Beaufre se transforma en « globe-trotter » de la pensée stratégique et alla prononcer des conférences aux quatre coins du monde, simultanément à une carrière d’expert stratégique au profit du Figaro dont la rédaction l’envoya sur tous les points chauds du globe. C’est ce qui explique la perte d’audience nationale de Beaufre, dont l’École de Guerre entendit de moins en moins parler jusqu’à la fin du siècle dernier, alors que son aura internationale ne cessait de croître.

Revers de la médaille, le général Beaufre y usa ce qui lui restait de santé, et, de manière symbolique, il fut emporté par une ultime attaque cardiaque, alors qu’il se trouvait en déplacement à Belgrade, pour y prononcer une énième conférence. Lors de ses obsèques aux Invalides, le Chef d’état-major de l’armée de Terre, le général de Boissieu, prononça un éloge funèbre aussi enlevé qu’émouvant.

Rédigé dans un style limpide, précis et fort clair, et remarquablement documenté, nul doute que cet ouvrage sérieux, qui ne se prend pas au sérieux, séduira le lectorat exigeant du Cercle Maréchal Foch.

NOTES :

- Ici, une remarque s’impose : il y a presque un siècle, les carrières n’étaient absolument pas normées comme elles le sont actuellement : l’âge des stagiaires à l’École de Guerre s’étalait de 28 à 40 ans, et, en corolaire, une même promotion pouvait compter, à son entrée à l’École militaire, pratiquement presque autant de lieutenants que de capitaines, voire quelques officiers supérieurs. De Lattre, président de la 49e promotion, promotion précédant de quelques années celle de Beaufre, était déjà chef de bataillon à son entrée à l’École et il était âgé de 39 ans.

Pour prolonger la lecture et commander les ouvrages :

Stratégie pour demain – Les problèmes militaires de la guerre moderne ; Général Beaufre. Présenté et annoté par le général Hervé Pierre, Éditions de l’École de guerre

Paru en 1972 et jamais réédité depuis en France, Stratégie pour demain est un livre surprenant d’actualité. Mobilisant les outils présentés dans sa célèbre Introduction à la stratégie, le général André Beaufre y explore les défis complexes de la conflictualité contemporaine, où plus que jamais la dimension militaire n’est plus qu’une composante parmi d’autres. En situation de paix-guerre, la stratégie ne peut en effet qu’être globale, « totale » pour reprendre son vocabulaire ; elle suppose d’associer à l’emploi des armes les possibilités offertes par la diplomatie, l’économie mais également les manœuvres d’influence.

À l’heure de la résurgence du spectre de la guerre en Europe, le texte de Beaufre est un véritable appel à la cohérence stratégique.

Cliquer ICI pour commander cet ouvrage.

Écrits de combat 1939-1942 ; André Beaufre. Présenté et annoté par le général Hervé Pierre.

Avant d’être l’un des théoriciens militaires les plus reconnus au monde, le général André Beaufre a vécu le drame de 1940 comme jeune officier. Les quatre textes rassemblés ici – « La paix-guerre (1939) », « Guerre éclair (1940-1941) », « Sic Transit (1941-1942) » et « La guerre (1942) » –, présentés et commentés par son biographe, le général Hervé Pierre, constituent un témoignage unique et inédit des pires heures de l’histoire de France, des premiers renoncements face au Führer jusqu’au tournant de l’année 1942.

Spontanés et imprégnés d’actualité, ils sont davantage marqués par leur temps que les textes ultérieurs publiés par le général Beaufre avec plus de vingt ans de recul. Une somme de réflexions personnelles qui forme ainsi la matière première, vivante, dans laquelle le stratégiste puisera ensuite ses récits historiques – Le Drame de 1940 puis ses Mémoires – et dont émergeront progressivement les lignes les plus solides de son modèle stratégique. Aux racines de l’ Introduction à la stratégie, ce Beaufre avant Beaufre offre donc les clefs pour comprendre le livre phare du général, ainsi qu’un témoignage de premier ordre sur la débâcle de 1940.

Cliquer ICI pour le commander.

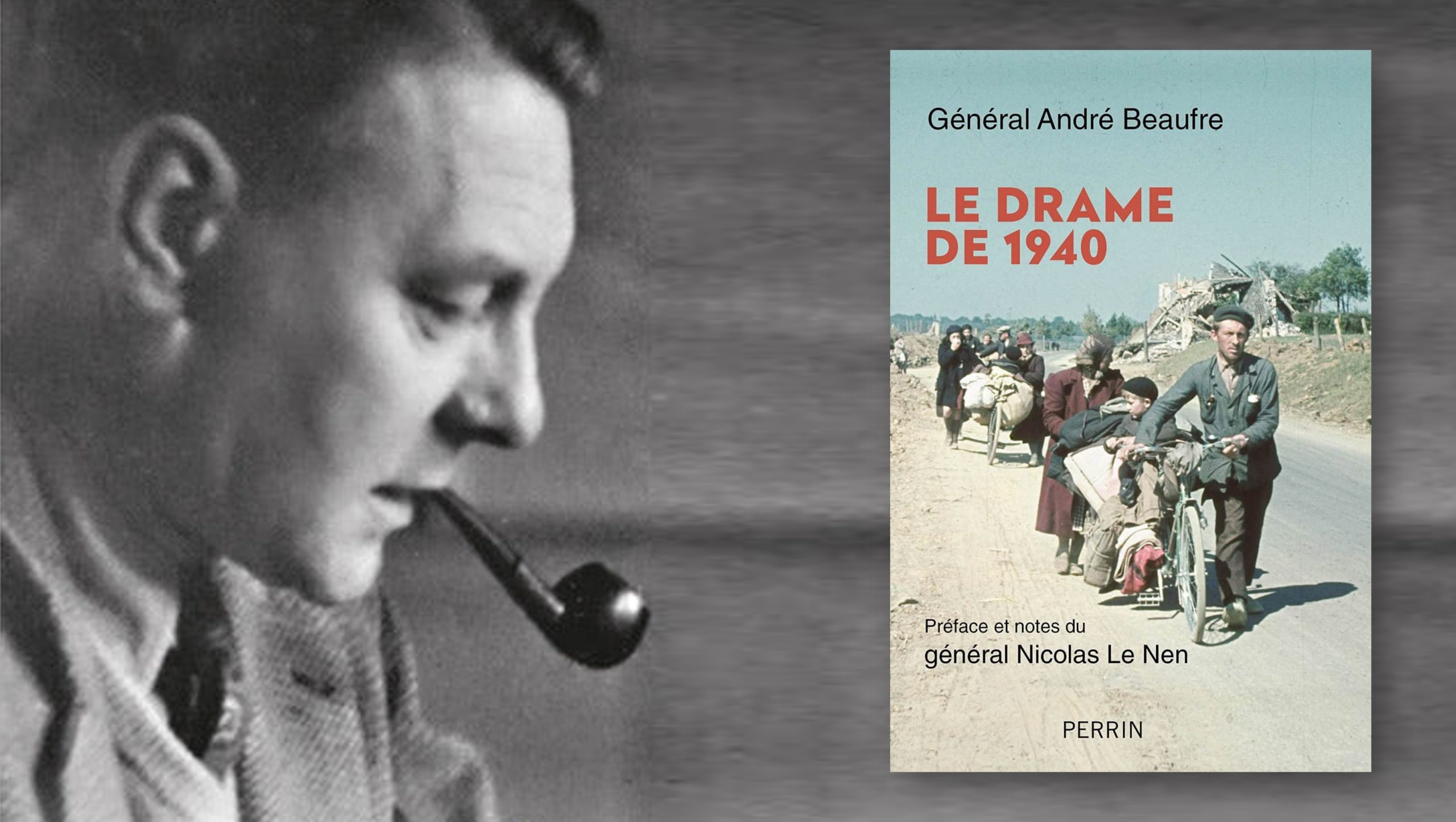

Le drame de 1940, Général André Beaufre. Préface et notes du général Nicolas Le Nen.

Lire le texte du colonel (ER) Claude Franc sur Theatrum Belli.

Cliquer ICI pour commander cet ouvrage.