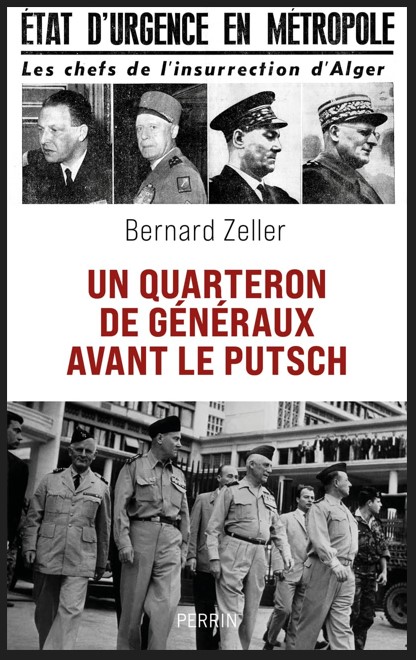

Bernard Zeller, fils du général André Zeller, retraité du corps des ingénieurs de l’Armement, vient de publier un ouvrage fort intéressant et remarquablement documenté sur les parcours militaires respectifs des quatre généraux putschistes, que, dans un discours mémorable, le général de Gaulle avait qualifiés de « quarteron de généraux en retraite », les généraux Challe, Salan, Jouhaud et Zeller[1]. L’ouvrage ne traite pas du putsch lui-même.

La liste des archives consultées par l’auteur, citées in fine de son ouvrage est impressionnante. Dument référencées dans son récit lorsqu’il les cite, ces sources primaires confèrent à l’ouvrage un indéniable caractère scientifique. L’auteur n’est pas polytechnicien pour rien.

La liste des archives consultées par l’auteur, citées in fine de son ouvrage est impressionnante. Dument référencées dans son récit lorsqu’il les cite, ces sources primaires confèrent à l’ouvrage un indéniable caractère scientifique. L’auteur n’est pas polytechnicien pour rien.

À fort juste titre, pour éviter d’inévitables redites et retours en arrière, l’auteur a opté pour un récit chronologique, en croisant leurs carrières respectives, plutôt que de les traiter successivement. Ceci aboutit à un récit articulé autour de deux parties équilibrées. Initialement les chapitres de la première partie exposent les cursus respectifs des quatre généraux depuis leur entrée dans la carrière militaire jusqu’à l’atteinte des postes de responsabilités élevées, puis, dans une seconde partie, ils traitent de leur participation, chacun à son niveau de responsabilité, à la montée en puissance du drame algérien. Le récit s’arrête au moment du déclenchement du putsch.

Il ne s’agit pas ici, de porter un jugement quelconque sur cet évènement, l’Histoire s’en est chargée, mais de suivre le récit de l’auteur pour tenter de comprendre comment des officiers généraux ayant atteint le sommet de la hiérarchie militaire ont pu basculer ainsi dans l’illégalité.

Sa démarche conduit à un récit vivant, qui, dans sa seconde partie, même si les unités de lieux et de temps en sont forcément absentes, peut être assimilé à une tragédie grecque, marquée par le désenchantement progressif, puis la révolte intellectuelle des quatre héros, le chœur de la tragédie étant constitué par l’armée française engagée dans le conflit algérien.

Il convient tout d’abord de souligner certaines évidences, mais qui, selon le vieil adage, « vont mieux en le disant ».

Tout d’abord, aucun des quatre généraux ne connaissait personnellement le général de Gaulle avant mai 1958 (même si c’est de Gaulle qui a remis sa cravate de la Légion d’honneur à Salan, lors d’une prise d’armes de la Première Armée en Allemagne en 1945). De ce fait, aucun d’eux n’était issu de la France Libre. Paradoxalement, avant mai 1958, Ely[2], chef d’état-major général de la défense nationale, disait de Challe qui était son major général « C’est le seul général gaulliste que je connaisse qui ne soit pas issu des FFL ». Ses sentiments vont être amenés à évoluer…

Puis, après mai 1958, ayant accédé au grade de général d’armée, ils ont tous atteint et tenu des hautes fonctions et des niveaux de responsabilité qui les ont mis au contact direct du général de Gaulle : Salan a cumulé les doubles fonctions de Délégué général du gouvernement en Algérie et de commandant en chef, depuis le 13 mai jusqu’à sa relève en novembre ; Challe lui a succédé comme commandant en chef ; Jouhaud a exercé les fonctions successives de chef d’état-major, puis d’Inspecteur général de l’armée de l’Air, et Zeller, en juin 1958 a été renouvelé un an dans les fonctions de chef d’état-major de l’armée de Terre, qui avaient été les siennes avant sa démission en 1956. À ce titre, ils ont tous quatre participé de droit aux conseils de Défense, présidés par le Chef de l’État, notamment ceux dont l’ordre du jour était consacré à la situation en Algérie.

Enfin, il convient de se souvenir que, seul, Jouhaud avait des liens avec l’Algérie, y étant né. Les trois autres généraux ne possédaient pas d’attaches algériennes particulières, même militairement par une affectation. Zeller y a bien servi, mais c’était en 1943, quand, sous-chef d’état-major du Corps expéditionnaire en Italie, il préparait son engagement en Italie. Salan y a lui aussi servi dans les mêmes conditions, au titre de la communication du Commissaire à la Guerre, avant de prendre le commandement d’un régiment de Sénégalais.

Les débuts dans la carrière des quatre généraux

S’agissant de leurs carrières, leur âge a fait que, seuls les deux généraux terriens ont pu participer à la Grande Guerre (Zeller en s’engageant pour la durée de la guerre dès 1915 et Salan en sortant début 1918 d’une formation accélérée à Saint-Cyr). Tous deux ont d’ailleurs poursuivi leur cursus opérationnel en Syrie, lors des opérations de Cilicie au cours desquelles Salan a été blessé assez grièvement.

Cette campagne en Syrie sera la seule expérience coloniale de Zeller, qui poursuivra une carrière d’artilleur, alors que Salan sera « happé » par l’Indochine qui le marquera profondément. Le nombre de ses séjours est impressionnant et ce n’est pour rien que, dans l’Armée, Salan a été surnommé « le mandarin ». Qu’on en juge : de 1924 à 1937, il y sert pratiquement sans interruption, au Laos ou au Tonkin. Il s’y marie selon le rite annamite et a un fils eurasien[3].Appelé par Leclerc en 1945, Salan y reste après le départ de ce dernier, sous les ordres de son camarade Valluy[4], puis assure l’intérim du commandement jusqu’en en 1948 entre lui et Blaizot[5]. Lorsque de Lattre est appelé au commandement en Indochine, il prend bien soin d’intégrer Salan à son équipe comme adjoint « Opérations ». C’est à ce titre qu’il lui succède à sa mort qt qu’il assure le commandement jusqu’en mai 1053.

Après le désastre de Diên Biên Phu, Ely, nommé haut-commissaire et commandant en chef s’adjoint Salan. Mais leur tandem ne dure pas. Salan déclarera « Ely est un mystère pour moi ». Force est de constater qu’Ely aurait pu dire exactement la même chose à son égard : en effet, dans les tandems militaires, les caractères opposés se complètent (de Lattre – Salan), mais les caractères identiques se neutralisent (Salan, comme Ely étaient deux grands introvertis). Bref, Salan aura servi pas loin de vingt ans en Indochine. Pour les aviateurs, Challe connaitra une carrière essentiellement métropolitaine, tandis que Jouhaud participera à quelques grands raids aériens transafricains (dont un faillit lui être fatal).

Concernant la Seconde guerre mondiale, c’est uniquement le jeu des circonstances qui a fait que les deux terriens ont connu une guerre « classique », alors que les deux aviateurs se sont engagés dans la Résistance.

Après avoir très convenablement commandé un bataillon dans la débâcle de juin 1940, Salan, après des affectations coloniales, commande encore avec brio un régiment au sein de la 9e DIC (Division d’infanterie coloniale) lors de la Libération de Toulon. Promu au commandement de l’Infanterie divisionnaire de la division, il réussit pleinement son « blanchiment », c’est-à-dire la relève des Sénégalais inaptes à être engagés dans un hiver vosgien par des FFI qui venaient de rejoindre la Première Armée. Ce succès l’a désigné pour exercer le commandement de la 14e DI, première division exclusivement FFI mise sur pied par de Lattre.

En ce qui concerne Zeller, artilleur, après avoir fait la campagne d’Italie comme sous-chef à l’état-major de CEFI, il commandera successivement les artilleries divisionnaires des 3e DIA, puis de la 1re DB.

Quant aux aviateurs, Challe et Jouhaud, ils ont très tôt, rejoint la Résistance métropolitaine. Le premier au profit d’un réseau au service des Britanniques, ce qui lui a valu une très haute distinction d’un ordre anglais. S’agissant de Jouhaud, il appartient au réseau Alliance[6] au sein duquel, pour camoufler ses activités clandestines, sa couverture est à toute épreuve en tant que membre du cabinet d’un sous-secrétaire d’État de Vichy, ce qui lui vaudra d’avoir à s’expliquer en détail à la Libération sur ses activités !

Les quatre généraux « aux commandes » des armées

Après la guerre, le lecteur verra les quatre généraux progresser dans la hiérarchie, jusqu’à en atteindre les sommets, au moment où les évènements d’Algérie vont faire vaciller puis tomber la quatrième République au profit de la venue au pouvoir du général de Gaulle.

Challe occupe les fonctions de major-général du général Ely, chef d’état-major de la Défense nationale, fonctions qui le met en situation d’avoir une vue globale de la situation. Mais, cela ne durera pas, car, la méfiance instinctive du ministre, Pierre de Chevigné[7], pourtant compagnon de la Libération, conduira ce dernier à placer Challe aux « arrêts de forteresse » à Brest dès le 16 mai 1958[8]. Connaissant bien Guy Mollet depuis la crise de Suez, au cours de laquelle une estime réciproque était née et s’était installée entre les deux hommes, Challe était allé à la Cité Malesherbes, assurer le premier secrétaire de la SFIO[9], Guy Mollet, des sentiments profondément légalistes qui régnaient au sein des armées.

Mais c’est Salan qui tenait le poste le plus important, compte tenu de la situation induite par le 13 Mai, puisqu’il était commandant en chef en Algérie (son titre exact était commandant supérieur interarmées). Et comme à l’époque, la fonction de CEMA, telle qu’elle existe aujourd’hui, c’est-à-dire exerçant le commandement opérationnel des moyens militaires sur l’ensemble des théâtres d’opérations, n’existait pas[10], Salan dépendait directement du gouvernement, à savoir le ministre-résident en Algérie. Or, du fait de la crise ministérielle, créée par la démission de Félix Gaillard[11] en avril, Robert Lacoste[12], ministre-résident en Algérie du gouvernement Gaillard démissionnaire, avait rejoint Paris le 8 mai. Tant et si bien, qu’au moment de l’émeute algéroise, dans la nuit du 13 au 14 mai, Pflimlin[13] ayant été investi par la Chambre in extremis, Salan s’est vu confier les fonctions civiles du ministre-résident, initialement limitées à Alger, puis rapidement étendues à l’ensemble de l’Algérie, avec le titre de Délégué général.

Il est très instructif de constater, 65 ans plus tard, que, dans la gestion à chaud de cette crise, absolument personne à Paris, même le ministre de l’Intérieur ou ses chefs de services, n’avait songé, à transmettre l’ensemble des responsabilités « civiles » des départements d’Algérie au préfet Baret, préfet IGAME (Inspecteur général de l’administration en mission extraordinaire) d’Alger[14], à qui, en toute logique, elles auraient du revenir.

Ceci en dit long sur l’emprise que le commandement avait prise en Algérie sur la hiérarchie administrative. En creux, cette situation de marginalisation du préfet d’Alger est également illustrative des limites de la départementalisation en Algérie.

Parallèlement, avec un sens politique que personne ne lui avait connu précédemment, Massu, acceptait la présidence du « Comité de salut public », organe insurrectionnel né de l’émeute, ce qui lui permettait, tout en demeurant subordonné à Salan, de pouvoir canaliser l’insurrection. Salan était donc l’homme-clé de la situation, tant vis-à-vis de la population en Algérie, que pour Paris. Ceci écrit, l’auteur montre aussi combien, au moins la première semaine, L’autorité de Salan sur les corps d’armée (Réthoré[15] à Oran et Gilles[16] à Constantine) demeurait sujette à caution, le légalisme des deux commandants de corps d’armée étant « chatouilleux »[17].

Aussi, le fait que Salan ait fait acclamer le nom de Général de Gaulle par la foule algéroise, dès le 15 mai revêt une lourde signification. Il était le seul, disposant de la légitimité nécessaire pour que cet « appel » revête une importance nationale. De Gaulle ne s’y est pas trompé, puisque, pratiquement dans la foulée, il publiait un communiqué aux termes duquel. il se « déclarait prêt à assumer les pouvoirs de la République ». Ce premier communiqué, repris par l’ensemble de la presse nationale et régionale du 16 mai, constitue le lancement du processus qui aboutira, quinze jours plus tard à l’investiture régulière du général de Gaulle comme dernier président du Conseil de la Quatrième, avec comme corollaire, la mise en place de nouvelles institutions.

L’auteur indique que cet appel direct à de Gaulle a vivement été reproché à Salan par son entourage direct. Il s’en est expliqué à chaud en indiquant que, dans son esprit, il s’agissait de la seule solution pour éviter la guerre civile et conserver l’Algérie[18].

L’année suivante, en 1959, c’est Challe, successeur de Salan dans ses attributions militaires qui tient le premier rôle en Algérie, dans le domaine de la conduite des opérations. L’auteur expose fort justement le coup d’arrêt porté à celles-ci par les « Barricades »[19]. Non seulement, Challe s’est trouvé contraint d’interrompre les opérations en cours en Kabylie par la 10e D.P. pour rameuter plusieurs régiments à Alger pour y maintenir l’ordre face à l’émeute, mais, ayant refusé de réduire les insurgés par les armes, comme il en avait reçu l’ordre de Paris, il se savait en sursis, et sa relève n’a pas manqué d’intervenir en avril 1960. Mais, alors qu’il était destiné à succéder à Ely, dans les fonctions de chef d’état-major général de la défense nationale, c’est la succession de Valluy à Fontainebleau, au commandement de Centre-Europe qui lui échut, alors qu’il n’avait jamais exercé de responsabilités élevées au sein de l’OTAN (Valluy, son prédécesseur avait auparavant, été le représentant français à Washington, au Standing Group de l’OTAN). Challe a ressenti cette affectation comme un désaveu.

La fin des illusions et la préparation du putsch

La rupture entre les futurs auteurs du putsch et le général de Gaulle trouve son origine dans le discours sur l’autodétermination, que de Gaulle a prononcé le 16 septembre 1959[20] (chronologiquement, avant les Barricades). La perception en fut fort différente par Salan, Zeller et Jouhaud, dégagés de responsabilités ou sur le point de l’être, et Challe, complètement engagé dans l’action, la conduite des opérations dites du « Plan Challe ». Pour les premiers, rejoints en cela par le maréchal Juin, l’autodétermination ne pouvait déboucher que sur l’indépendance, tandis que pour Challe, la possibilité de la « solution la plus française » demeurait encore une option ouverte. C’est ainsi que, tandis que les premiers allaient s’engager dans une opposition irréductible au désengagement en Algérie, Challe, allait continuer à se convaincre de jouer la carte de la « francisation ».

C’est ainsi que, frappé d’une interdiction de séjour en Algérie, Salan se réfugie en Espagne, d’où il s’entourera d’une coterie « d’ultras », notamment Susini avec lesquels il va chercher à fédérer l’opposition de la population algérienne de souche européenne à toute idée d’abandon.

Mais, et c’est le mérite de cet ouvrage d’avoir mis le doigt sur cette réalité peu connue, le plus révolté – et donc le plus engagé – des futurs membres du « quarteron », sera Zeller (l’auteur étant l’un de ses fils, il sait donc de quoi il parle). Alors que Salan est en exil doré en Espagne, Challe toujours en activité à Fontainebleau et Jouhaud s’agitant en paroles dans les cercles de la communauté européenne d’Algérie, Zeller, lui, cherche à agir.

Ce n’est pas un hasard d’ailleurs si, une dizaine d’années après les faits, dans le chapitre de ses Mémoires, traitant de l’année 1960, Ely écrit « Zeller complote ». Il rencontre les membres du « Comité de Vincennes[21] » et l’auteur précise même qu’après avoir rencontré Bastien Thiry en 1960, c’est le réseau relationnel de Zeller qui va lui permettre de monter son équipe de tueurs qui vont passer à l’acte, deux ans plus tard au Petit Clamart[22].

S’agissant du putsch, et de sa préparation, il est avéré que les quatre généraux n’avaient pas de contacts directs avec l’équipe des colonels (Blignères, Argoud, Broizat, Callet et Lacheroy, parfois Godard) qui se réunissaient régulièrement au mépris d’ailleurs de toute règle élémentaire de sécurité à l’École militaire, dans le bureau de Lacheroy[23]. Par Blignères interposé, Zeller suivait ce qui s’y tramait.

Ce n’est qu’après le référendum de janvier 1961 sur l’autodétermination (où le « OUI » obtint 55% des voix des inscrits et 76% de celle des votants) que la question de la direction du putsch devait se poser. Ayant opportunément posé sa démission, effective en mars 1961, Challe devenait disponible !

La façon dont Challe a donné son accord pour prendre la direction d’une affaire à la préparation de laquelle il avait été totalement absent est assez édifiante. Sourd aux arguments de son camarade Nicot[24], major général de l’armée de l’Air, qui lui présentait le mur contre lequel il allait se heurter, Challe, sans rien vérifier, s’est contenté de l’affirmation, bien péremptoire, selon laquelle, son nom suffirait à soulever l’armée d’Algérie. En fait, l’argument final qui a enlevé la décision de Challe est celui selon lequel, les conjurés ne pouvaient s’appuyer sur personne d’autre : Salan était trop « politique », Jouhaud n’en avait le coffre et Zeller n’était pas suffisamment connu. Quant à Faure[25], il était « grillé » par ses maladresses et Massu avait déclaré forfait (sous la pression de sa femme).

Il s’agit ici d’un avis personnel qu’il m’est impossible de prouver par quelque source que ce soit, mais à la lecture des pages de cet ouvrage consacrées à la question, il est peut-être permis de penser que Challe y « soit allé » poussé par un sens du devoir un peu dévié, d’où l’aspect sacrificiel n’était peut-être pas totalement exclu.

Enfin, au-delà de l’anecdote, l’auteur donne au lecteur averti une des clés de l’échec du putsch. En effet, parmi les conjurés, il cite un colonel connu[26], Jean Callet héroïque lors de la libération de Paris[27], celui-là même qui devait conduire les généraux Challe et Zeller, dans un véhicule militaire, à Creil pour embarquer clandestinement à bord du Nord Atlas qui devait les conduire à Alger, puis à Blida. Autant dire qu’il était « mouillé jusqu’au cou ». Cela ne l’a nullement empêché de poursuivre une très brillante carrière, marquée par le commandement de la 4e division nouvellement reconstituée à Verdun et, plus tard, de succéder à Buis[28] (son petit camarade de la 2e DB) à la direction de l’institut des hautes études de la défense nationale, avec quatre étoiles. Une permission opportunément posée couvrant les deux derniers week-ends du mois d’avril 1961 lui a permis de « passer entre les gouttes ».

Il ne s’agissait nullement de sa part d’un mouvement de lâcheté, mais il était simplement très représentatif de l’armée de l’époque, l’armée française de 1961, qui avait déjà connu les affres de la division durant la guerre et qui s’en remettait à peine[29]. En dépit de ses désillusions en Algérie, l’armée ne se trouvait pas, moralement, dans les dispositions d’esprit telles que celles nécessaires pour envisager une nouvelle aventure qui risquait, à nouveau, en la divisant profondément, de fausser les règles normales de l’exercice du commandement et de la discipline, même si le corps des officiers, dans sa très grande majorité, tous grades confondus, adhérait, de cœur, à l’idée de l’Algérie française.

Enfin, si le putsch d’avril 1961 marque la dernière tentative de prise illégale du pouvoir politique par des autorités militaires, ici encore, il faudrait entrer dans la finesse de la psychologie des acteurs pour distinguer ceux qui agissaient en forme de protestation ultime face à ce qu’ils considéraient comme l’abandon de l’Algérie française, de ceux qui, à travers cette action aventureuse, visaient réellement la prise du pouvoir politique en France. Entre les dispositions d’esprit d’un Argoud[30], passablement illuminé, voire d’un Salan, et celle d’un Challe, chef militaire frustré d’une victoire militaire sur le terrain, il existe plus que des nuances.

Quinze ans plus tard, ce sera l’immense mérite du général Lagarde, chef d’état-major incomparable s’il en fut, d’avoir réussi à faire définitivement tourner la page à une armée rassérénée, unie et fière d’elle-même, tournée vers l’avenir, et qui était dorénavant capable de se retourner sur son passé récent avec sérénité et hauteur de vue, mais surtout sans l’aigreur d’états d’âmes mal placés.

—–

Un quarteron de généraux avant le putsch, Bernard Zeller, Éditions Perrin, 2025, 432 pages, 24,90 €.

- https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i00012390/charles-de-gaulle-un-quarteron-de-generaux-en-retraite

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ély

- Il appartiendra à la promotion maréchal Bugeaud de l’ESMIA.

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Valluy

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Blaizot

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_(réseau)

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Chevigné

- Comme les marins savent vivre, Challe a fort bien été traité par le préfet maritime de Brest, qui lui a ouvert ses appartements privés.

- Section française de l’Internationale ouvrière, ancêtre originel (depuis 1905) de l’actuel Parti socialiste.

- Ely, chef d’état-major de la Défense nationale, rattaché directement au président du Conseil, n’avait pas autorité sur les théâtres d’opérations. Sous la Quatrième, que ce soit en Indochine ou en Algérie, l’autorité militaire la plus élevée n’avait pas barre sur ces théâtres d’opérations majeurs dont les commandants dépendaient directement du gouvernement. Le décret de 1962, créant la fonction de CEMA, allait corriger ce vice de forme. Le CEMA, première autorité militaire du pays allait dorénavant exercer le commandement opérationnel (OPCOM) sur les forces engagées tout en étant le conseiller du gouvernement.

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Félix_Gaillard

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Lacoste_(homme_politique)

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Pflimlin

- Le ministre de l’Intérieur du gouvernement Pflimlin, nouvellement investi, était loin d’être n’importe qui, puisqu’il s’agissait de Jules Moch !

- https://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=121222

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Gilles_(général)

- À Oran, Réthoré a fait diffuser jusqu’au niveau des secteurs, une note précisant que les seuls ordres à exécuter étaient les siens et en aucun cas, ceux d’Alger.

- https://www.youtube.com/watch?v=LZEyYqNGtTM

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_des_barricades

- https://fresques.ina.fr/independances/fiche-media/Indepe00232/allocution-du-general-de-gaulle-du-16-septembre-1959-en-faveur-de-l-autodetermination.html

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_de_la_Résistance_(1962)

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_Petit-Clamart

- Il était directeur des études à l’École des officiers de réserve du service d’état-major. Il est plus que vraisemblable que la Sécurité militaire ait eu vent de ces conciliabules.

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Nicot

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Faure#:~:text=Promu%20général%20de%20division%2C%20il,de%20l’OAS%20en%20métropole.

- Il avait publié en 1959 un ouvrage remarqué sur son expérience algérienne, Un hiver à Tébessa. Cet ouvrage est un remarquable témoignage de la vie opérationnelle d’un secteur de l’est-constantinois, en 1956, avant l’édification du Barrage, la Ligne Morice.

- Alors capitaine, l’intéressé commandait l’escadrille de Piper du Groupe d’observation aérienne de la 2e DB, et, à ce titre, c’est lui qui a largué, le 24 août 1944, le message lesté signé Leclerc à destination de la Résistance parisienne : « Courage ! Tenez bon ! Nous arrivons » https://air-cosmos.com/article/piper-cub-911-a-72-il-y-a-80-ans-un-message-d-espoir-etait-lache-aux-insurges-de-paris-69217.

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Buis

- L’ordonnance de non-lieu au profit du général Weygand n’a été rendue qu’en 1949, soit seulement douze ans avant le putsch. Avant de juger, il convient de toujours se raccrocher à la chronologie, laquelle fournit souvent des clés utiles.

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Argoud

Message à M. Bernard Zeller.

Votre livre est passionnant. Quel travail de recherche qui fait revivre l’Histoire de la Défense de la France au XXème siècle ! On ne connaissait pas l’histoire de ces quatre généraux qui ont eu des responsabilités énormes les obligeant à agir avec diplomatie et efficacité et de commander les dizaines – centaines ? – de milliers d’hommes. Au service de la parole donnée. On est loin de la caricature de « factieux » ! Immense Merci. Rennais, âgé de 17 ans, J’avais correspondu avec votre père quand il était à Clairvaux.

Jean Amyot d’Inville, Nantes

Merci à Jean Amyot d’Inville pour son appréciation. J’ai effectivement voulu donner un aperçu de l’entière carrière des quatre généraux afin de resituer l’épisode dramatique algérien dans la durée du XXe siècle. Nous avons correspondu il y a une quinzaine d’années et échangé copies ou originaux des lettres que vous aviez écrites à mon père et des réponses de celui-ci.

Amitiés

Bernard Zeller