Né à Tunis, protectorat français de Tunisie, le , dans une famille originaire de Sartène en Corse, Jean Henri Sassi est le fils d’Antoine Sassi, receveur des postes, et de Catherine Nicolaï, institutrice. Son grand-père Paul Sassi fut soldat de première classe au 111e régiment d’infanterie de ligne et participa à l’expédition du Tonkin. Jean Sassi passe la majeure partie de son enfance et de son adolescence en Tunisie puis à Menton avec son frère Paul (le futur réalisateur Jean-Paul Sassy) et ses deux sœurs Renée et Marie-Antoinette. Désirant faire carrière dans le sport de haut niveau, il participe à la fin des années 1930 à plusieurs compétitions dont les championnats de France de natation.

Appelé sous les drapeaux en 1938, Jean Sassi participe à la Bataille de France en 1940. Après l’Armistice, il participe à la destruction d’armement français qui devait être livré à l’armée allemande. Démobilisé, il tente de rejoindre la Tunisie. Il travaille comme opérateur-radio dans le Sahara algérien quand, le , a lieu le débarquement des Alliés. Jean Sassi intègre la Légion, puis les Corps francs d’Afrique. Lors d’une tournée d’inspection d’un chef du Bureau Central de Renseignements et d’Action (BCRA, le service d’espionnage de la France libre), Jean Sassi se porte volontaire pour se battre sur le territoire national occupé. Il arrive à Londres début 1943 et est rapidement affecté au BCRA.

Appelé sous les drapeaux en 1938, Jean Sassi participe à la Bataille de France en 1940. Après l’Armistice, il participe à la destruction d’armement français qui devait être livré à l’armée allemande. Démobilisé, il tente de rejoindre la Tunisie. Il travaille comme opérateur-radio dans le Sahara algérien quand, le , a lieu le débarquement des Alliés. Jean Sassi intègre la Légion, puis les Corps francs d’Afrique. Lors d’une tournée d’inspection d’un chef du Bureau Central de Renseignements et d’Action (BCRA, le service d’espionnage de la France libre), Jean Sassi se porte volontaire pour se battre sur le territoire national occupé. Il arrive à Londres début 1943 et est rapidement affecté au BCRA.

En dépit d’une personnalité parfois rebelle à l’autorité, Sassi est remarqué pour son courage et on lui propose à l’automne 1943 de participer à l’opération Jedburgh. Il est interrogé à la Patriotic School, passe les épreuves de sélection, et suit l’entraînement de trois mois à Milton Hall. Il y apprend le maniement de toutes les armes, le combat au poignard ou à main nue, les techniques de sabotage, l’utilisation d’explosifs et d’appareils radios, l’envoi et le chiffrage de messages codés, le saut en parachute dans les pires conditions (stage à Ringway). Il est breveté parachutiste le , avec le grade de sous-lieutenant, chargé de mission de 3e classe, et la fonction d’officier radio.

Dans la nuit du 29 au , en provenance de Blida, l’équipe Jedburgh CHLOROFORM est parachutée à Dieulefit (Drôme), avec pour objectif de préparer le terrain aux troupes alliées, à la veille de leur débarquement en Provence, le . Elle est composée de trois hommes :

- Le capitaine Jacques Martin, alias J. Martino, nom de guerre « Joshua », chef de mission, français.

- Le lieutenant Henry D. McIntosh, nom de guerre « Lionel », second, américain.

- Le sous-lieutenant Jean Sassi, alias J.H. Nicole, nom de guerre « Latimer », opérateur radio.

Elle est accueillie par un détachement du régiment de la Drôme et rapidement mise en contact avec Francis Cammaerts « Roger », chef du réseau JOCKEY du SOE et avec le colonel Zeller, qui a autorité sur toutes les formations FFI du Sud-Est. Elle est aussitôt dirigée vers les Hautes-Alpes, où elle s’emploie à armer les résistants en place, à couper la voie ferrée Briançon-Gap et à perturber le trafic ennemi sur la RN 94, en tendant des embuscades aux convois allemands et en détruisant matériels et véhicules. Par la suite, elle contribue à secourir les réfugiés échappés du Vercors, fait sauter le pont de chemin de fer sur la Savines à la veille du débarquement allié sur la Côte d’Azur. Elle favorise par ses succès une avancée rapide des forces alliées, qui peuvent remonter des côtes provençales jusqu’à Lyon. Elle participe ainsi notamment à la prise de Gap, de Briançon, de Barcelonnette, jusqu’à libération du département, achevée le . Au cours de ces derniers combats de la Libération, le sous-lieutenant Sassi est décoré de la Légion d’honneur au feu.

Il était prévu qu’il participe comme volontaire dans une autre mission Jedburgh en Allemagne. Il s’agissait de travailler avec des SS retournés. Cependant cette mission fut abandonnée, les précédentes missions de ce type ayant été des échecs, pour cause de non fiabilité des Allemands sélectionnés.

Déçu par l’atmosphère de la Libération (exécutions sommaires, humiliations publiques de femmes, règlements de comptes…), il se porte volontaire pour combattre contre le Japon qui a pris le contrôle de l’Indochine en 1945. Il est volontaire pour la Force 136. Après un entraînement intensif de trois mois au Military Establishment 25 de Colombo et après un vol de plus de 16 heures en Liberator, le lieutenant Sassi est parachuté au Laos le , dans la région de Paksane, en compagnie du capitaine de Wawrant et du lieutenant Pénin. La mission est de lever des guérillas et de préparer une aide à un éventuel débarquement allié sur la côte de Vinh (Annam). Durant plusieurs mois, il affronte avec son équipe non seulement les Japonais, mais également les pirates chinois et le Viet Minh, assisté par les hommes de l’OSS du colonel Aaron Bank. Calcutta ayant mis fin à la mission Vega des calcaires, l’équipe s’exfiltre du Laos en passant par la Thaïlande et la Birmanie. Sassi se rend alors à Saïgon où il assiste à la reprise en main de l’administration française, et aux premiers agissements américains en faveur du Viet Minh. Il est finalement rappelé en France début 1946, quelques mois après la capitulation japonaise.

Déçu par l’atmosphère de la Libération (exécutions sommaires, humiliations publiques de femmes, règlements de comptes…), il se porte volontaire pour combattre contre le Japon qui a pris le contrôle de l’Indochine en 1945. Il est volontaire pour la Force 136. Après un entraînement intensif de trois mois au Military Establishment 25 de Colombo et après un vol de plus de 16 heures en Liberator, le lieutenant Sassi est parachuté au Laos le , dans la région de Paksane, en compagnie du capitaine de Wawrant et du lieutenant Pénin. La mission est de lever des guérillas et de préparer une aide à un éventuel débarquement allié sur la côte de Vinh (Annam). Durant plusieurs mois, il affronte avec son équipe non seulement les Japonais, mais également les pirates chinois et le Viet Minh, assisté par les hommes de l’OSS du colonel Aaron Bank. Calcutta ayant mis fin à la mission Vega des calcaires, l’équipe s’exfiltre du Laos en passant par la Thaïlande et la Birmanie. Sassi se rend alors à Saïgon où il assiste à la reprise en main de l’administration française, et aux premiers agissements américains en faveur du Viet Minh. Il est finalement rappelé en France début 1946, quelques mois après la capitulation japonaise.

De retour en Métropole, après un passage à l’ETAP (École des troupes aéroportées) puis dans un bataillon de transmissions, Jean Sassi est affecté au 11e Bataillon Parachutiste de Choc (Bat Choc AP 11) à compter du 1er comme officier transmissions adjoint. Le 1er, Jean Sassi est promu capitaine. Il est ensuite nommé chef du 2e commando du au .

Sassi sert pendant la guerre d’Indochine. Il s’embarque à bord de l’Athos II le . Sur les hauts plateaux laotiens transformés en maquis, au sein du GCMA (Groupement de commandos mixtes aéroportés) puis du GMI (Groupement Mixte d’Interventions) dirigés par le colonel Roger Trinquier, il participe à ce que l’on appelle alors une « guerre non conventionnelle », faite de sabotages et d’actions ciblées contre les indépendantistes du Viet Minh. Basé à Xieng Kouang, le capitaine Sassi est responsable de plusieurs maquis tenus par des sous-officiers.

Il recrute plusieurs maquis au sein du peuple montagnard des Hmongs qui combattent le Viet Minh par des embuscades et des coups de main sur ses arrières. Son fait d’armes le plus éclatant a lieu en 1954 : contre l’avis de l’état-major et des politiciens, il mobilise 2 000 combattants Hmongs et lance l’opération D (pour Desperado), dont l’objectif est de soutenir les soldats français encerclés à Dien Bien Phu. L’unité arrive au lendemain de la chute du camp retranché le , et l’opération se transforme en mission de sauvetage : environ deux cents combattants français auraient ainsi été exfiltrés à travers la jungle. Avant de quitter les hauts-plateaux du Tranninh et malgré les restrictions de la Commission Internationale, Sassi laisse un armement important aux mains des Hmongs, armes qui leur serviront lorsqu’ils combattront le Vietcong.

Vang Pao qualifie Jean Sassi et ses hommes comme tels : « Les Américains ont trop de matériel et font la guerre comme des mécanos. Le capitaine Sassi, ses officiers et ses hommes avaient de la tête, du cœur et des couilles. On les appelait les seigneurs aux pieds nus ».

Sassi combat également durant la guerre d’Algérie et sera affecté au commandement des transmissions de la 27e Division d’Infanterie Alpine et de la zone Est-Algérois. Nommé commandant le , il est rapatrié pour cause de maladie et traité au cours de plusieurs congés de longue durée.

l quitte l’armée à l’âge de 54 ans avec le grade de colonel, puis rejoint la direction du personnel de Citroën.

Pendant les années qui suivent, il garde le silence, mais accepte dans ses dernières années de répondre aux questions de journalistes.

Pendant les années qui suivent, il garde le silence, mais accepte dans ses dernières années de répondre aux questions de journalistes.

Il est membre fondateur de l’Association nationale des anciens parachutistes du 11e Choc, dite « Bagheera », dont il assure la présidence de 1977 à 1989.

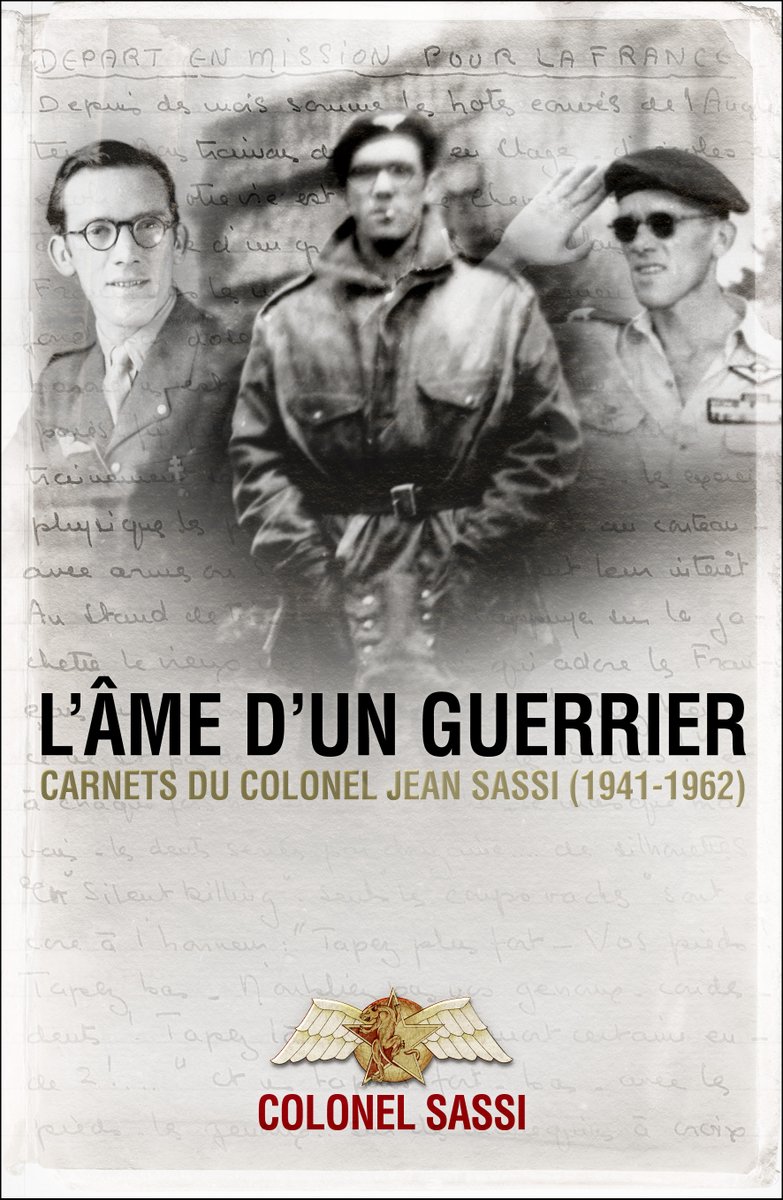

Ses souvenirs ont été rassemblés par Jean-Louis Tremblais, grand reporter au Figaro Magazine, dans un livre Opérations spéciales, vingt ans de guerres secrètes, paru quelques mois après sa mort. On peut retrouver également deux de ses rares interviews par Philippe Raggi dans la Revue militaire suisse (n°5 de ) et dans Renseignement et opérations spéciales (n°4 de ).

Sassi meurt le à Eaubonne dans le Val-d’Oise.

Sassi a reçu 19 décorations, dont 5 étrangères, comportant 11 titres de guerre. Il était notamment commandeur de la Légion d’honneur, titulaire de la croix de guerre 1939-1945, de la croix de guerre des TOE, de la Croix de la Valeur militaire et de la croix du combattant volontaire, médaillé de l’ordre du Million d’éléphants.

Hélie de Saint-Marc évoquait ainsi Jean Sassi : « Le colonel Sassi, une haute et noble figure de notre génération de Soldats, sait mieux que quiconque ce que furent nos aventures et nos drames ».

La promotion 2009 du 4e bataillon de l’École spéciale militaire de Saint Cyr porte le nom de Colonel Jean Sassi.

Paru dans la Revue Militaire Suisse, n°5, Mai 1995, pp. 16-22.

Le colonel Sassi a accepté de nous expliquer ses expériences d’homme de terrain spécialiste de la guérilla: engagé pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe dans le Special Operation Executive (SOE), il sert ensuite dans le Service Action français et combat les Japonais dans la jungle laotienne. Au début des années 1950, il devient chef de commandos au célèbre 11e Choc, avant de travailler comme chef de maquis en Indochine, entre 1953 et 1955. Après diverses autres affectations, il quitte l’armée en 1971.

RMS : Au cours de votre longue carrière, vous avez pratiqué la guérilla. Y aviez-vous été préparé ? Peut-on l’être vraiment ?

Jean Sassi : J’ai fait la campagne de 1939-1940 ; avec mon unité, j’ai reflué de Charleville jusqu’à la Loire. Là, nous avons subi plusieurs dizaines d’attaques aériennes allemandes. Je restais persuadé que nous aurions pu arrêter l’invasion si nous avions disposé d’un millier de parachutistes qui seraient intervenus dans les espaces qui séparaient le gros des forces de la Wehrmacht et leurs avant-gardes. Celles-ci, qui ne recevaient ni carburant ni ravitaillement de leur organisation logistique, continuaient malgré tout d’avancer, parce qu’elles trouvaient tout ce qu’il leur fallait dans nos dépôts. J’imaginais à l’époque que quelques milliers de soldats français bien entraînés à la guérilla auraient pu stopper et détruire les unités avancées allemandes qui déboulaient sans disposer d’un véritable soutien. Personne n’y avait pensé; c’était pourtant à la portée de nos fusils-mitrailleurs et même de nos revolvers.

La guérilla s’apprend, mais l’essentiel est de vouloir se battre de cette façon-là. Il faut la foi, l’habitude de survivre, du courage, de la hargne, de l’obstination et de la générosité. Il faut s’entraîner, pas tellement pour développer ces qualités, mais surtout pour les faire durer. On croit au début que tout est simple… Je sais aujourd’hui que pour faire un bon guérilleros, il faut des qualités, mais pas des « qualités d’assassin ».

Les Occidentaux ne sont pas des barbares qui utilisent n’importe quels moyens. Je pourrais affirmer que les hommes qui mènent la guérilla sont des chevaliers, réveillés un beau matin par de durs problèmes et qui cherchent, quoi qu’il arrive, à rester des chevaliers. La guérilla, pour nous, est à base d’idéal. Nous n’avions aucun intérêt matériel à faire de la guérilla. Il n’y a pas d’argent et jamais de confort. Au contraire, car on est toujours oublié par ses supérieurs, et personne ne saura que vous êtes courageux. Les décorations, on les donne surtout dans les états-majors. Ce qu’il faut savoir de la guérilla, c’est que vous êtes seul et que personne ne vous donne des ordres; il faut tout créer soi-même.

Tout est foncièrement différent lorsque l’on se trouve incorporé, par exemple dans les parachutistes. Dans ces formations, l’enthousiasme, une certaine euphorie règnent, parce qu’on est ensemble ! Le parachutiste se sait protégé, surveillé ; il est heureux de se battre parce qu’il le fait devant ses copains, sûr d’être toujours aidé par les officiers, les sous-officiers et les camarades. Il sait qu’il ne mourra pas sans laisser de traces et de souvenirs. Vu la présence des copains et des supérieurs qui le jugent, il ne se permet pas de pleurer, de crier, de se laisser aller.

En revanche, un homme de la guérilla, qui reste un solitaire et un inconnu, peut le faire. Son action reste toujours éphémère. Personne ne saura pourquoi ou comment il est mort : rien de plus triste pour un soldat que de mourir dans l’anonymat. Pour le guérilleros, l’ennemi, ce n’est pas seulement celui qui pointe une arme contre lui, c’est l’animal féroce, la sangsue, les moustiques, également le pauvre bougre du coin qui a peur et qui peut le blesser avec une arme de fortune.

Nous étions une fois, trois officiers parachutistes largués pour monter des maquis, faire du sabotage, du renseignement, pour instruire les populations, les administrer. En fait, nous étions seuls ; l’équipe avait beau comprendre trois personnes, mais 24 heures sur 24, nous étions seuls.

RMS : À quoi sert la guérilla?

Jean Sassi : Grâce à la guérilla, on fait en sorte que, tôt ou tard, on puisse occuper le terrain. Au départ, elle est souterraine; on agit clandestinement jusqu’au jour où on peut apparaître officiellement, avec ou sans uniforme, pour combattre un ennemi qui, lui, se trouve en uniforme. Il s’agit de l’anéantir ou de le bouter hors du territoire. Dans la guérilla, le combat vise à l’anéantissement, il n’y a pas de prisonniers… Dans nos centres de formations, on ne parlait jamais de prisonniers, car nos instructeurs estimaient que nous étions assez grands pour savoir ce que nous devions faire des prisonniers. Il faut admettre certaines choses quand on est guérilleros.

Beaucoup d’individus ne sont pas faits pour ce genre de guerre qui exige que l’on se batte sans grands moyens, malgré des risques graves qui restent toujours inconnus : il leur faut la discipline, les ordres, l’uniforme. Ils ne se sentent pas assez forts seuls.

RMS : Dans quelle mesure la guérilla doit-elle être menée par des « spéciaux » et non par des militaires « réguliers » ?

Jean Sassi : II faut d’abord que des militaires acceptent ce genre de mission, c’est un préalable, mais un cadre n’est pas forcément fait pour la guérilla. Il peut sortir d’écoles où on lui a appris beaucoup de choses, encore faut-il qu’il ait les qualités adéquates. Ce que vous appelez les « spéciaux », ce sont en fait des militaires qui ont été sélectionnés parce qu’ils aiment le travail en solitaire, qu’ils savent survivre avec ce dont ils disposent sur place et prendre des initiatives. Ce sont des hommes qui n’accordent d’importance qu’à ce qui peut leur être utile dans le cadre de la guérilla. Il ne faut pas faire trop de distinctions entre « spéciaux » et militaires.

RMS: Lors de la Seconde Guerre mondiale, vous faisiez partie des Jedburghs. Etait-ce une formation convenable à la guérilla ?

Jean Sassi : La guérilla ne s’apprend pas. C’est un ensemble d’événements qui se succèdent ou se cumulent et qui posent des problèmes qu’il faut résoudre. Chez les Jedburgh, nous avons été formés très durement pendant quatre mois, mais uniquement dans la spécialisation qui permet de se satisfaire de ses connaissances, des notions absolument nécessaires qu’on n’apprend nulle part ailleurs. Par exemple, manier des populations, les guider, faire du sabotage, manier les explosifs, les différentes armes, s’orienter de manière non conventionnelle, de jour comme de nuit.

Les instructeurs mettent à disposition ce dont on a besoin pour une mission. En fin de formation, ils nous ont conduits dans un immense hangar, une véritable caverne d’Ali Baba qui contenait tous les matériels et les armes imaginables. Avant le départ pour la mission qui couronnait notre école, sachant très bien que nous ne pouvions tout emporter, ils nous ont laissés choisir tout ce que nous pensions nécessaire. Une fois le choix effectué, nous recevions un sac à dos dans lequel se trouvait déjà un poste de radio. On le remplissait tant bien que mal avec ce que nous avions choisi. On nous avertissait alors que partirions à pied. Au bout de cinq kilomètres, la plupart ne pouvaient plus avancer. Les instructeurs nous arrêtaient et nous disaient : « Maintenant, faites un tri, car vous avez encore des kilomètres à faire…» Peu à peu, on liquidait presque tout.

Au cours de notre formation Jedburgh, nous n’avons pas abordé tous les aspects de la guérilla ; nous ne recevions qu’une formation de base.

RMS : Vous êtes passé par les écoles britanniques. Qu’est-ce que l’armée britannique avait de plus que l’armée française ?

Jean Sassi : En Indochine, nous n’avons pas créé d’écoles de guérilla comme il en existait aux Indes, pour la bonne raison que notre armée d’Indochine se trouvait sous le joug japonais. Pourtant, les Britanniques ont exploité leur longue expérience qui remonte aux guerres contre Napoléon 1er. La guérilla cherche à affaiblir l’ennemi, à le neutraliser par n’importe quels moyens, compte tenu des limites propres aux Occidentaux ; elle consiste à trouver le procédé de combat, même le plus élémentaire, qui n’est pas utilisé par l’ennemi.

RMS : Dans ce type de guerre, les hommes comptent-ils plus que le matériel ?

Jean Sassi : Le matériel sans les hommes ne vaut rien. Tenant compte de ma longue expérience, je peux dire que le matériel n’est jamais l’essentiel. Bien sûr, pour la guérilla, du matériel statique est impensable, sauf dans une base arrière. Mais la question primordiale doit être posée différemment. En tant qu’objectifs, nos adversaires sont-ils plus importants que leurs matériels? On ne va pas envoyer des gens faire de la guérilla pour casser du matériel si celui-ci se remplace rapidement. En revanche, la destruction d’un PC, état-major compris, est une perte irrémédiable. Il vaut mieux supprimer le pilote que son avion.

Dans certains cas, la situation amènera à laisser l’homme de garde en vie et à empoisonner le tas de riz qu’il surveille, ce qui empêchera de nombreux ennemis de remplir leur mission. Si l’on se trouve en face de cent personnes et d’un fusil, il faut s’occuper de l’arme.

Les Allemands avaient compris ce principe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils menaient d’une manière absolument permanente la chasse aux transmetteurs radio. Dans la mesure où ils neutralisaient un radio, c’était un nombre important de partisans qui n’étaient plus ravitaillés et armés, tandis que Londres ne recevait plus de renseignements.

Le partisan ne doit jamais se tromper dans le choix de ses objectifs. En France, pendant l’Occupation, nous avons dû stopper un grand nombre de FFI qui partaient avec des pains de plastic pour faire sauter n’importe quoi, par exemple, le transformateur qui assurait l’éclairage de leur village ou de leur groupe, un lampadaire, une route sans importance, un pont inutile pour les Allemands mais indispensable pour la résistance !

Ceux qui encadrent la guérilla doivent être sous les ordres directs d’un commandement du plus haut échelon ; sauf cas exceptionnel, ils ne travaillent que pour lui, non pour les forces régulières amies qui se trouvent dans la région. Il ne faudrait pas que le haut commandement oublie d’activer les maquis comme il l’a fait avant, pendant et après Diên Biên Phu en Indochine. En revanche, on ne peut faire participer la guérilla à des opérations de grandes unités régulières; au minimum il faudrait leur donner des objectifs différents.

J’ai participé en Indochine à des opérations avec les militaires réguliers où l’on me demandait de fournir des coolies pour les transports de matériel. J’ai refusé, car, si on avait assimilé mes partisans à des coolies, il n’y aurait plus eu de partisans. Ceux-ci ne marchent que s’ils se savent respectés. On peut les faire combattre sans les payer, sans leur donner de galons supplémentaires ou de décorations, mais en aucun cas, il ne faudrait les prendre pour de la main-d’œuvre gratuite.

Parachutés au Laos, nous devions trouver des volontaires. Il fallait donc apparaître sous un jour favorable, avoir des armes, représenter quelque chose. Surtout, les autochtones devaient accepter notre venue, car on ne fait pas de guérilla si les gens du coin ne le veulent pas.

RMS : Une image a été utilisée pour symboliser la guérilla, celle du tigre qui vient à bout de l’éléphant en l’agressant sans cesse à coups de griffes, ce qui le fait saigner, l’affaiblit et, à terme, le fait mourir. Qu’en pensez-vous?

Jean Sassi : C’est une image, mais il me semble qu’une autre serait plus appropriée, celle du termite. Vous entrez dans une maison qui semble en bon état, mais qui s’écroule brusquement, car les termites ont fait leur travail. Par rapport aux coups de griffes du tigre, cela ne se voit pas ou alors il est trop tard.

Il y a quelque chose que je disais toujours à mes guérilleros et qu’il faut admettre: tuer l’ennemi quand il est en position de faiblesse. Le tuer lorsqu’il mange, qu’il dort, qu’il fait ses besoins, qu’il se lave ou qu’il fait l’amour, pas quand il tient une arme à la main. Un guérilleros est un capital précieux qu’il faut préserver le plus possible. On limite donc les risques et on s’attaque à l’ennemi quand il se trouve sans armes. Il n’y a pas de faible ou de fort dans une telle guerre: il y a celui qui détruit l’autre.

Les principes de la guérilla sont les mêmes partout, mais on se trouve toujours obligé d’appliquer et d’adapter ce que l’on sait. Parmi ces principes, il doit y avoir l’acceptation totale de la mission. En Indochine, je n’ai pas hésité à me faire arracher des dents pour ne pas avoir de problèmes sur place. J’en connais qui se sont fait enlever l’appendicite avant le départ…

Certains de mes camarades ont refusé de sauter en Extrême-Orient: ils n’avaient pas accepté dans sa totalité une telle mission. Pour eux, elle était suicidaire. D’autres avaient de bonnes raisons de ne pas y aller: l’un d’eux était père de huit enfants. Moi, j’étais célibataire, mais j’avais les mêmes appétits que les autres, j’avais des parents que j’adorais, des amis, mais j’acceptais les risques d’une telle mission.

RMS : Pensez-vous que l’armée française a su tirer profit des possibilités de la guérilla ?

Jean Sassi : Malheureusement non. Dès 1944, ceux qui avaient accepté de faire de la guérilla, les partisans, les FFI ont été incorporés dans des unités régulières, puis, du jour au lendemain, on leur a dit qu’on n’avait plus besoin d’eux et qu’ils devaient rentrer à la maison. En ce qui me concerne, j’ai été nommé instructeur radio à Saint-Maixent après mon séjour en Indochine, bien que j’aie fait des pieds et des mains pour être affecté au 11e Choc, alors que la guerre d’Algérie commençait.

Dans ce conflit, on a bien essayé de monter des maquis, mais c’étaient des tentatives venues de la base qui n’ont pas marché, pour qu’une guerre de partisans ait des résultats, il faut que le commandement l’accepte, la pense et soit pénétré de son importance. S’il ne considère pas la guérilla au même titre que l’armée régulière, il ferait mieux de ne pas se lancer dans ce genre de guerre.

Notre commandement n’a pas pensé suffisamment la guérilla ; ce n’était pas une spécialité « honorable », dans le sens où il n’y avait pas de galons, pas de décorations, pas de primes à gagner. Le renseignement et l’action ont toujours été les parents pauvres dans notre pays. Effectivement, il y a danger quand on donne trop de pouvoirs à de tels services. Ceux qui en font partie, plus agressifs et résolus que les autres inquiètent…

RMS : Au vu de vos expériences, quel devrait être l’importance de la guérilla dans l’enseignement militaire actuel?

Jean Sassi : On doit en parler, car c’est une forme de guerre tout à fait actuelle. En France, ce ne semble pas être le cas ; on a réservé cette instruction à certaines écoles spécialisées de Renseignement-Action et du 11e Choc, ce qui m’apparaît insuffisant. La guérilla devrait être reconnue comme un moyen tout à fait honorable par ceux qui sortent de Saint-Cyr ou de Polytechnique, bref par tous ceux qui font carrière dans l’armée. Elle ne devrait pas être considérée comme le domaine réservé de spécialistes dont on se méfie. Aux Etats-Unis, les Bérets verts, les Forces spéciales sont mieux reconnues que chez nous.

Propos recueillis par Philippe Raggi.

Bagheera possédait deux saints patrons, St Michel, Sassi …Merci et félicitations pour cet article !