La situation en Indochine à l’été 1953

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a repris pied en Indochine. Depuis déjà 7 ans, la guerre y va crescendo. Elle a débuté à Bac Ninh par une embuscade Viet Minh, à la suite de l’échec des négociations entre le dirigeant communiste Ho Chi Minh et le gouvernement français. Les troupes, commandées initialement par le Général Leclerc, ont réoccupé le pays, alors aux mains des Japonais. Les parachutistes de la 25e Division ont été engagés dès le début. Leur première opération aéroportée (OAP) s’est déroulée à Luang Prabang au Laos en septembre 1946. Elle ouvrira la voie aux 150 largages opérationnels de cette guerre. D’ailleurs le parachutiste, « souple, félin et manœuvrier », se révèle être le combattant idéal pour cette guérilla. Il sait surprendre un ennemi insaisissable et durer malgré l’adversité.

Dès 1950 le Vietminh tient solidement la frontière chinoise, aidé par son puissant voisin. Il commence à posséder un solide corps de bataille dans cette région frontalière mais il tient aussi des zones importantes dans toutes les provinces indochinoises, de la frontière chinoise au sud de la Cochinchine, avec des unités régionales plus ou moins puissantes et agressives face au corps de bataille français et aux troupes vietnamiennes qui commencent à s’étoffer sous l’impulsion du Général de Lattre en 1951.

Le Vietminh envisage, à partir de 1952, de s’emparer du Laos pour contrôler, entre autre, l’important trafic de l’opium et trouver un axe de contournement pour descendre vers les provinces du sud pour renforcer et ravitailler ses troupes régionales. L’opération « Lorraine » en novembre 1952 dans la région de Phu Doan permet de contrecarrer cette offensive. Le 17 juillet de la même année, aux ordres du Général Gilles, chef des paras, l’opération « Hirondelle », destinée à désorganiser les ravitaillements de l’ennemi dans la région de Lang Son, fut un succès.

Ces deux grandes opérations, conjuguées avec « l’offensive de Lattre » dans le delta de la rivière Rouge, se révélèrent être efficaces et permirent de fixer le Vietminh. Aussi, l’idée de tendre un piège à l’aide de nos troupes aéroportées germa-t-elle dans l’esprit des chefs militaires.

Il s’agissait d’établir sur les arrières de l’ennemi, sur l’axe de ses communications, une base qu’il devrait attaquer pour pouvoir survivre et se ravitailler. Agissant alors à découvert, il serait détruit par la puissance de feu supérieure de nos troupes. Ses renforts seraient attaqués par l’aviation, tandis que l’artillerie rejetterait les offensives menées contre cette base. On avait bien sûr oublié que le Viet savait se camoufler, amener discrètement ses renforts et, surtout, qu’il était capable de faire progresser son artillerie dans les terrains jugés impraticables (comme l’étaient les Ardennes pour les chars allemands en 1940… L’histoire se renouvellerait-elle ? Ou bien aurions-nous la mémoire courte ? Cette idée aurait été séduisante si l’ennemi avait eu l’amabilité de jouer comme nous le souhaitions et avec les « billes » que nous lui prêtions. Manque de chance, il a voulu jouer son propre jeu avec ses propres « billes », peut-on lui en vouloir ? C’est d’ailleurs la règle de la guerre…

Les bataillons parachutistes, de plus en plus nombreux, voire les groupements parachutistes, jouent sans cesse les « pompiers » dans toute l’Indochine. La nécessité d’appuis-feux propres aux aéroportés pour certaines phases d’opérations amène le commandement des aéroportés à réfléchir sur la nécessité de mettre sur pied des moyens d’artillerie légère parachutiste aptes à suivre et appuyer les bataillons.

La mise sur pied des premières sections de 75 SR

Le lieutenant Faulle, un des premiers DLO parachutistes, raconte sa première expérience de largage de matériels en Indochine : « En 1949, à proximité de la frontière de Chine au nord-ouest de Lang Son, j’ai largué et accompagné une pièce de 75 avec munitions pour soutenir un poste en difficulté. De bric et de broc, il a fallu se débrouiller pour conditionner le matériel et les munitions. J’étais le chef de pièce, mon pointeur était un adjudant-chef breveté para et les trois servants n’avaient jamais sauté en parachute. Tout s’est très bien passé ». C’est un précurseur dans le domaine en Indochine.

Dès 1951, sous le commandement du général de Lattre, le rôle de l’artillerie s’est considérablement accru et ce sont les canons des groupes d’artillerie qui bloquent les vagues d’assaut Viet comme à Vinh-Yen ou à Mao-Khé. Toutefois, Giap tire les leçons de ses échecs et tente de se soustraire aux effets de l’artillerie française.

De nombreux cadres officiers et sous-officiers du 35 sont désignés pour servir deux ans en Extrême Orient et rejoignent l’Indochine, rarement en EM (Etat-Major), souvent comme DLO (détachement de liaison et d’observation), voire même dans les bataillons parachutistes comme chefs de sections d’appui ou non ou chefs de groupes d’infanterie. Ce fut le cas d’officiers (Ltn Leduc, Grudet, Levy, Huart, Juteau, Blondeau) et de sous-officiers dont une dizaine ont servi au 8e BPC jusqu’à Dien Bien Phu (Bauchet, Dervaux, Dubessay, Locoge, Jousset) et de bien d’autres pour ne citer que les plus connus.

Dans cette optique, la nécessité d’appuis-feux propres aux aéroportés pour certaines opérations (dégagement de postes) amène le commandement à créer deux sections parachutistes de 75 mm SR au sein d’une compagnie d’appui. Ces deux sections seront commandées par les lieutenants Grudet et Levy et y serviront de jeunes sous-officiers comme les maréchaux-des-logis Fiolet et Leclercq. Elles dépendront administrativement de la compagnie de garde et d’appui (CGA) de la Base Aéroportée Nord (BAPN). Chaque section comprend un DLO, un groupe de commandement, trois pièces de 75 mm SR et des éléments de protection. Elle compte environ 80 hommes, et son effectif renforcé de coolies autorise le transport de 10 à 15 coups par pièce.

Le lieutenant Grudet est désigné à l’été 1951 pour rejoindre l’Indochine et se trouve affecté au 1er BEP du capitaine Calixte avec deux missions reçues du colonel Ducourneau commandant les TAPN : la première, actionner les feux lors des opérations aéroportées et la seconde, former des légionnaires pour servir le 75 SR dans une section de 3 pièces dès lors que les OAP seront hors de portée des obusiers des forces classiques. Il vivra sa première opération, quatre mois plus tard, fin 1951, en sautant avec le 1er BEP et sa section sur Hoa Binh dans le cadre de l’opération « Tulipe » ; la 2e section sautera également mais avec trois 75 de montagne Schneider.

Le 9 novembre 1952, les deux sections de 75 seront larguées à Phu Doan dans le cadre de l’opération « Lorraine ».

Ces sections participeront aussi à de nombreuses opérations avec mise en place par aérotransport, voie routière, voie maritime, souvent à pied en accompagnement des bataillons et même une fois, à partir de Na San, avec 30 mulets en raison de la longueur des déplacements lors des raids sur Son La, Takhoa, Konoi. C’est à un peu plus d’une dizaine d’opérations que ces sections de 75 SR auront participé entre 1951 et 1953.

La création de la Batterie d’Artillerie Légère Parachutiste (BALP)

En 1953, l’évolution de la situation et la stratégie des camps retranchés initiée par le général Salan, l’expérience acquise, mais aussi l’usure des effectifs entraînent, au mois de juin 1953, la fusion des deux sections et la création fictive d’une batterie à quatre pièces de 75 mm SR. Cette batterie ne fut jamais engagée et, de juillet à août, son rôle se borna à instruire les bataillons parachutistes sur le 75 mm SR et le mortier de 120 mm.

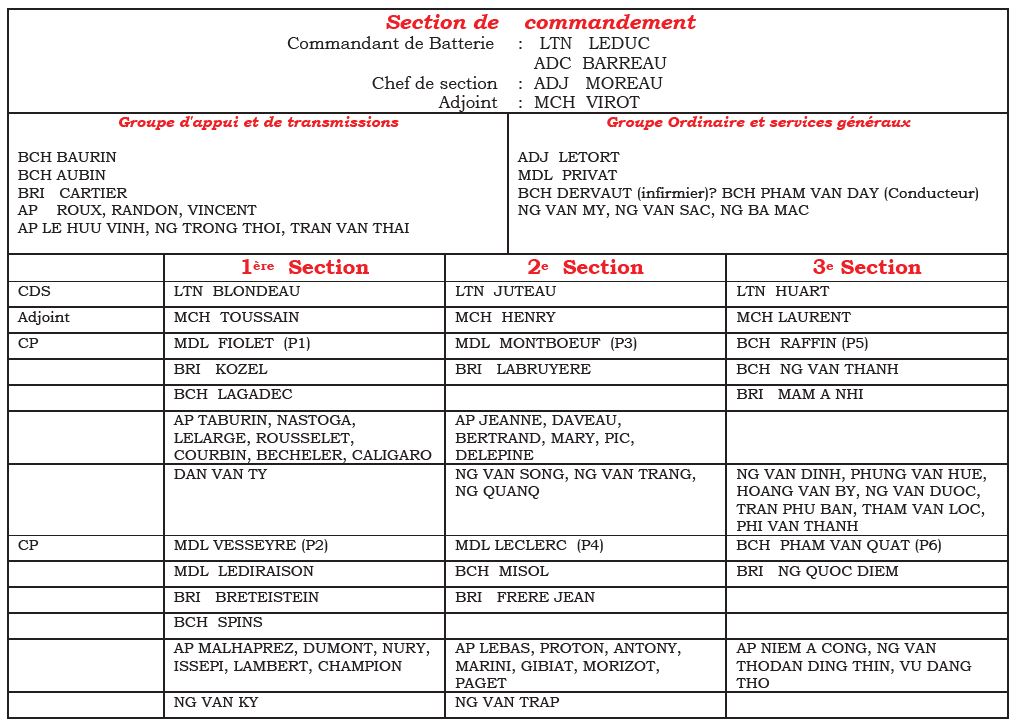

Peu de temps après, une note du général Gilles, commandant les TAP d’Extrême-Orient, créait la Batterie d’artillerie légère parachutiste, unité opérationnelle à 6 pièces de 75 mm SR dépendant de la base Aéroportée Nord et commandée par le lieutenant Leduc.

Alors qu’en France, le 35e RALP met sur pied le GM 35 à deux batteries de tir, il est envisagé d’y rattacher la BALP et cela la désigne pour rejoindre le village d’Ha Duong situé à une dizaine de kilomètres au nord-nord-est de Hanoï. Elle s’y installe le 6 octobre en vue de préparer l’arrivée du Groupe. À noter que les reconnaissances préliminaires et les compte rendus attiraient l’attention du commandement sur les difficultés qui attendraient ce groupe à son arrivée. Le lieutenant Leduc prend les consignes générales du secteur auprès du bataillon Thaï n°2 et du sous-quartier du Canal des Rapides dont dépend le poste. La batterie se met au travail, dégage les champs de tir et aménage les emplacements de combat. Comme dans tous les postes, la sécurité est basée sur le renseignement et la connaissance des rebelles. Pour cela, la garnison organise des patrouilles de jour et de nuit, des embuscades, et prépare soigneusement ses défenses extérieures en les piégeant, interdit le poste et ses abords aux autochtones civils, contrôle, tant que faire se peut, la population et assure des vacations radio plusieurs fois par jour. Dans la mesure du possible, la Batterie, agissant en unité d’infanterie, participe aux opérations du secteur en bouclage de village, fouilles et autres opérations.

L’entraînement au tir et l’aménagement d’Ha Duong pour l’arrivée du GM 35

À peine installée le 19 octobre 1953, la BALP fournit deux DLO, les lieutenants Huart et Juteau, à l’opération « Mouette » qui se déroule dans la région de Phu-No-Quan. Jusqu’au 7 novembre, ils sont successivement engagés au profit du RTA, de la 2/13e DBLE et du 2/1er RCP. Sur la route des forêts, près des tombeaux royaux, partout, leur action s’avère déterminante lors d’embuscades ou d’attaques viets, en particulier pour le dégagement du BT n°3, lors de l’attaque de la cote 94 ou des raids sur Tong Hao et Phu No Quan pour détruire la logistique de la Division 320.

Le GM 35 a déjà quitté Tarbes et vogue vers l’Indochine qu’il rejoindra dans une quinzaine de jours.

Le groupe de marche du 35e RALP (1953-1955)

Situation générale en 1953

En France, les gouvernements ne tiennent pas et se succèdent à un rythme effréné (de 1947 à 1954, 7 commandants en chef et 22 gouvernements). La guerre d’Indochine n’est pas ou peu comprise par les politiques comme par les décideurs militaires, et personne ne veut réellement prendre position sur l’effort de guerre ou sur la décolonisation. C’est une affaire de quelques spécialistes coloniaux et parachutistes. La priorité est à l’Est et les moyens sont donc comptés pour les troupes d’Extrême-Orient.

Les commandants en chef successifs en Indochine n’ont de cesse à demander des renforts pour garantir la situation en l’état, voire de remporter des succès militaires importants afin d’être en position de forces lors de négociations avec Ho Chi Minh pour le désengagement de la France par le haut.

Les chefs militaires ont obtenu quelques renforts en hommes et en moyens et ont dû, comme aujourd’hui, encore faire preuve d’imagination pour tenir le contrat et donc à faire les choix successifs qui ont progressivement amené à tendre un piège aux Vietminh à Diên Biên Phu, pensant que le rapport de force était toujours en notre faveur.

Cependant, il ne faut pas trop céder à la tentation de critiquer a posteriori, ce qui est toujours un exercice facile. D’autant plus qu’en 1953, les quelques décisions prises, quant à l’équipement, à l’organisation et à l’emploi, semblaient enfin être adaptées à la guerre d’Indochine. Le gouvernement avait demandé et obtenu des Etats-Unis de nouveaux avions qui équiperont l’escadron « Sénégal » qui s’installera à Tourane en janvier 1954. Les appuis feux reprenaient leur place. Dans le domaine de l’organisation, les projets étaient spectaculaires, il était temps !

Les Viets avec 125 000 réguliers, 75 000 régionaux, 15 000 guérilleros, mettent sur pied 9 divisions. Ils se battent bien avec la volonté de gagner, ils refusent de s’implanter, ils vivent au milieu de la population, parfois ou souvent en la forçant. Ils connaissent bien le terrain et ont une logistique rustique. Bref, ils sont comme un poisson dans l’eau, sachant admirablement jouer des enseignements de Mao Tsé Toung « stratégie à un contre dix, tactique à dix contre un », qui sont une adaptation de la pensée militaire.

Mais la guerre est un « art tout d’exécution »

Chez nous, le général Navarre, commandant en chef des troupes françaises en Indochine, qui a succédé au général Salan en juin 1953, dispose théoriquement de beaucoup plus de moyens et d’hommes : 175 000 hommes, 55 000 supplétifs, 225 000 soldats des États Associés (Laos – Cambodge – Cochinchine – Tonkin – Annam) plus ou moins sûrs, dont le dixième seulement est opérationnel. Avec tous ces soldats, les forces françaises n’avaient pu mettre sur pied que 3 divisions (3 fois moins que les Viets avec 2 fois plus d’hommes !) comprenant 7 groupes mobiles et 8 bataillons parachutistes. Il est vrai que nos chefs militaires — à part les parachutistes et quelques autres — comprennent mal la guérilla et que nos politiciens à Paris sont peu préoccupés par cette guerre qu’ils ne semblent pas vouloir gagner. Alors, au lieu de quadriller le territoire pour chercher le renseignement avec des équipes mobiles et de s’engager en force pour détruire l’ennemi, on dilue ses forces dans des états-majors et du béton, on crée des dépôts et bases qui détiennent du matériel parfois inutile, on s’enferme la nuit, et on garde des points sensibles. Seules quelques unités « crapahutent » jour et nuit. La liberté d’action, c’est les autres qui l’ont. Les Viets ont réussi par leur stratégie et leur volonté à renverser le rapport de force, qui leur était apparemment défavorable. Conscient de cette faiblesse, le général Navarre veut réorganiser ses forces. Hélas ! Le Viet le prendra de vitesse. Pourtant le plan envisagé aurait dû donner des résultats sur le terrain. De 3 on envisage de passer à 7 divisions dont une aéroportée. Chaque division comprendrait 3 groupes mobiles ou groupes aéroportés pour la Division Parachutiste, avec des éléments organiques divisionnaires comprenant notamment de l’artillerie. L’EDAP (élément divisionnaire aéroporté) devait voir le jour en juillet 1954 (la guerre est alors déjà perdue !) et les 3 GAP, en avril 1954. Deux d’entre eux seront créés pour l’opération « Castor ». Le GM 35 arrive à point dans une structure où le manque d’artillerie se fait cruellement sentir.

À l’été 1953 à Tarbes… La mise sur pied du GM 35

À Tarbes, le régiment poursuit son instruction. Il ne peut être engagé en Indochine car ses hommes sont des appelés, portant le béret bleu. En effet, la loi interdit l’emploi du contingent dans certaines de nos colonies, pourtant il ne manquerait pas de volontaires…

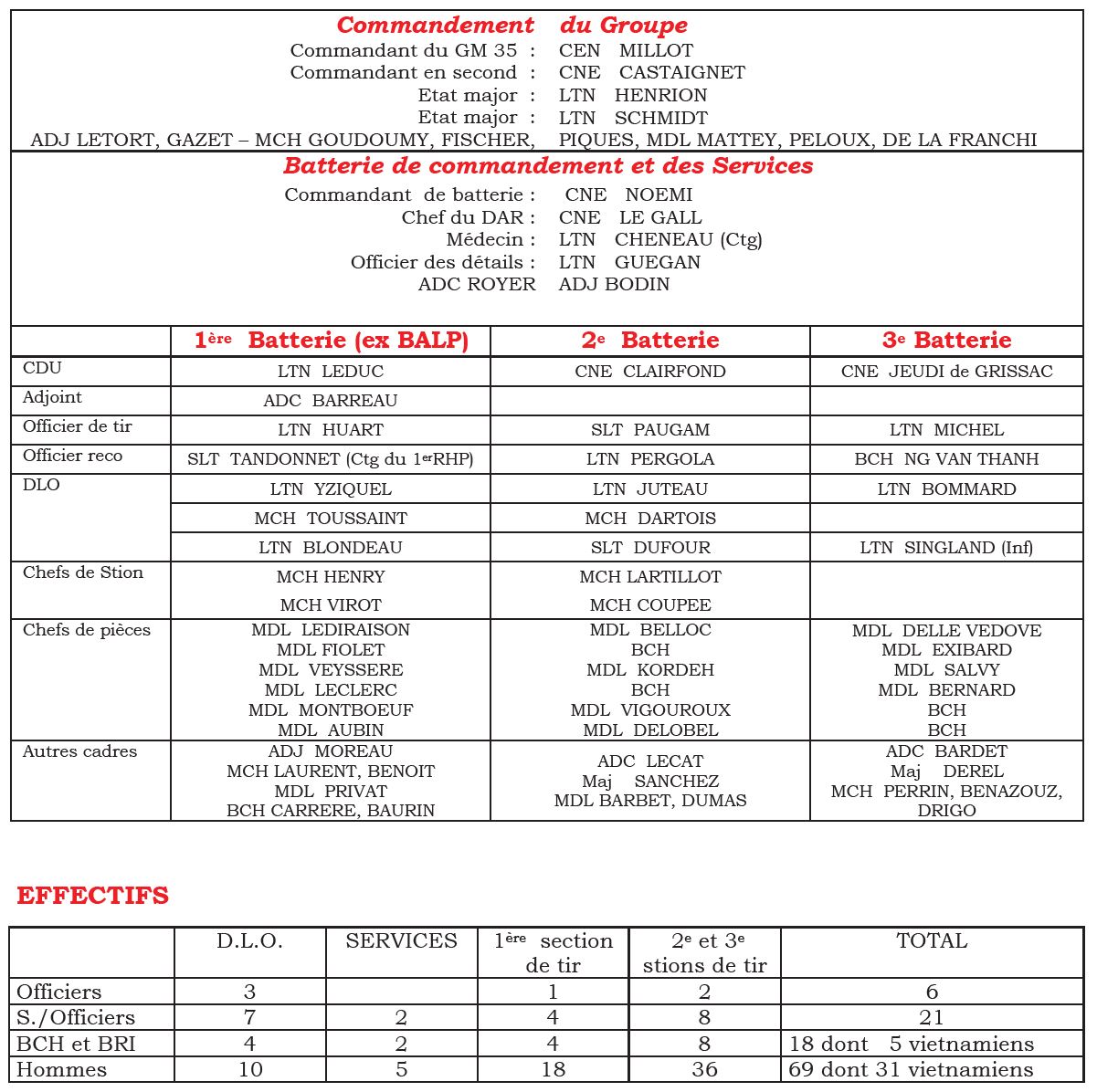

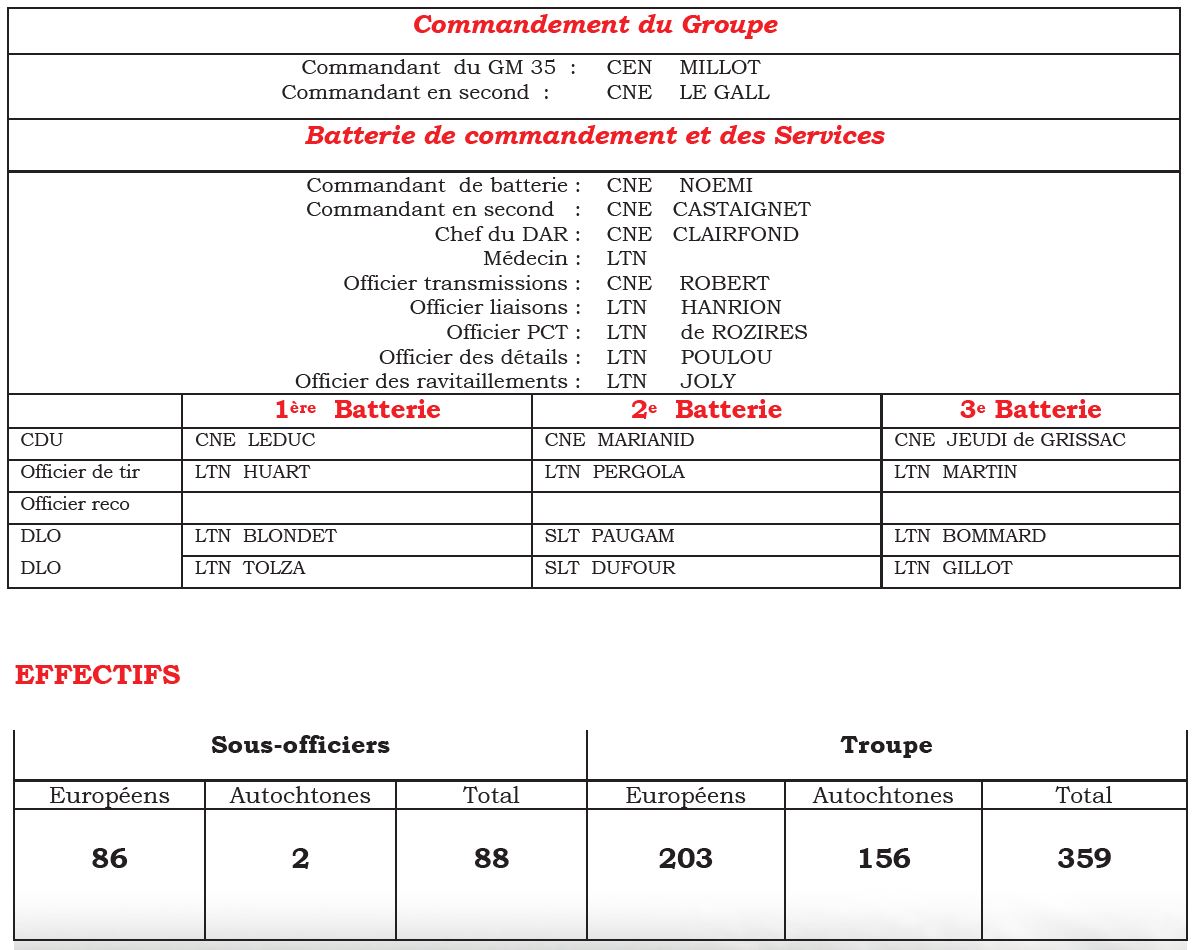

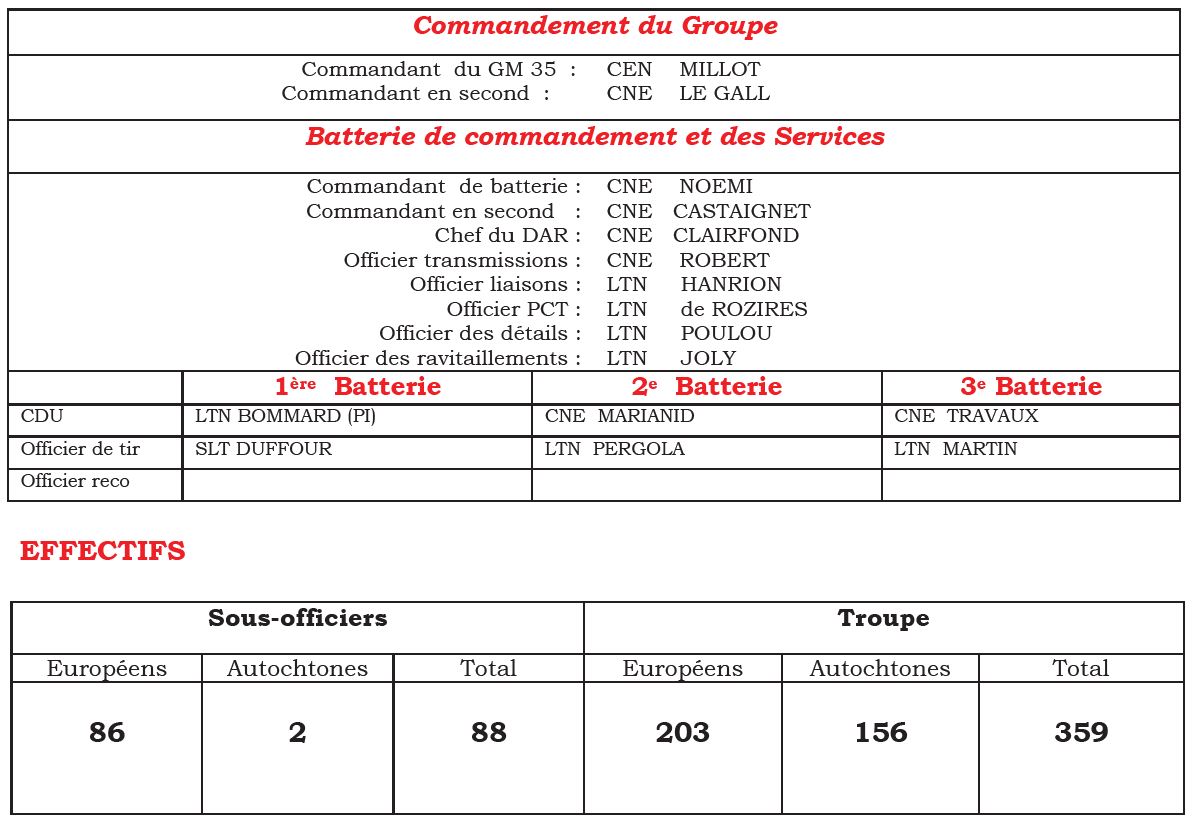

En août 1953, le lieutenant-colonel Bousquet, commandant le 35e RALP à Tarbes, reçoit l’ordre de constituer, dans les plus brefs délais, un Groupe de Marche (GM 35), pour fournir des feux aux parachutistes face à un ennemi qui se muscle. Le GM 35 sera constitué de 2 batteries de tir et d’une BCS. venant de France et engerbera la BALP qui deviendra la 1ère Batterie. À Tarbes, on va faire le maximum pour parer à l’incurie des états-majors. Rien n’avait été prévu, ni l’équipement, ni le personnel ; pourtant, on aurait dû se douter depuis longtemps que les paras auraient besoin de feux lourds en Indochine. Alors on rassemble ce qui se présente.

Pour le matériel, on choisit le 75 SR malgré ses défauts bien connus : faible allonge, flamme visible au départ du coup, trajectoire tendue. Quelques artilleurs chenus, du fond d’un bureau de Paris ou d’Hanoï, l’avaient préféré au mortier rayé de 4 pouces 2 (106 mm environ), sans doute parce qu’il s’appelait canon… Ils ignoraient probablement qu’il était prévu en priorité pour fournir des feux directs et tendus et non des feux indirects.

Pour le personnel, c’est aussi un « patchwork » qui, sous les ordres du chef d’escadron Millot, formera rapidement corps. Les cadres viennent pour la plupart du 35e RALP mais comprennent aussi des fantassins, des cavaliers et même des officiers de réserve tel le sous-lieutenant Tandonnet, appelé du 1er RHP, futur avocat au barreau de Tarbes, qui n’hésite pas à s’engager dans cette aventure. Les cadres d’active, ont à leur tête :

- le chef d’escadron Millot, commandant de Groupe,

- le capitaine Castaignet, commandant en Second,

- le capitaine Le Gall, DAR (détachement avancé de reconnaissance),

- le capitaine Clairfond, commandant la 2e Batterie,

- le lieutenant de Grissac, commandant la 3e Batterie.

Les hommes proviennent de deux viviers aussi fertiles l’un que l’autre. Le premier c’est celui de Meucon, près de Vannes, berceau des « paras colos ». Il envoie des engagés, portant le béret amarante, qui attendaient leur tour de départ, mais qui n’apprécieront pas du tout le béret bleu. Le deuxième, c’est le régiment. 80 appelés seront volontaires pour aller servir en Indochine avec leurs cadres. Ils signent un contrat de deux ans pour faire la guerre, car ils savent que leur séjour sera jalonné de combats et que ce ne sera pas des vacances type « Club Méditerranée ». Ces hommes, qui ont pris des risques, sans contrainte, avec des motivations diverses certes, doivent être salués car ils démontrent que l’on peut compter sur certains jeunes Français en cas de besoin.

La mise sur pied se déroule à Ger comme en témoigne la correspondance du sous-lieutenant Cloix (Volontaire du contingent) qui sera muté début janvier 1954 à DBP comme DLO au II/4e RAC.

« Actuellement, le groupe de marche mixte (GMM) est en pleine formation. C’est assez b… car ce sont tous, à part les officiers, des fantassins qu’il faut transformer en artilleurs. Il faut les habiller, faire les piqûres pour tous, faire breveter parachutistes les jeunes qui ne le sont pas, etc.

Je pensais partir rapidement, il n’en est rien. La «biffe» est partie très vite et en avion. Pour nous, il a été décidé de former un groupe d’artillerie aéroportée complet avec des canons de 75 mm sans recul. La constitution de ce groupe va commencer effectivement le 7 septembre 1953. Le commandant de ce groupe est le commandant Millot qui est extrêmement gentil. Le capitaine commandant en second est le capitaine Castaignet qui vient de l’état-major de la Division. Nous allons recevoir des bérets rouges de Vannes…

Le départ est prévu pour début octobre. Je me retrouve dans un groupe complet, c’est-à-dire 37 officiers, 93 sous-officiers et 529 hommes se décomposant en une batterie de commandement qui compte 14 officiers, 21 sous-officiers et 103 hommes et trois batteries de tir à six canons chacune comportant 6 officiers, 19 sous-officiers et 110 hommes par unité, et enfin, une batterie des services qui compte 5 officiers, 15 sous-officiers et 91 hommes ».

Ultérieurement, l’Indochine constituera le troisième vivier pour compléter les effectifs en hommes qui n’étaient réalisés qu’à 60% environ au départ de Tarbes. Le GM 35 sera « jauni » à Hanoï et tous les cadres n’auront qu’à se féliciter ensuite du comportement des Vietnamiens et de leur attachement. Ces Indochinois, bien qu’originaires du Nord, n’hésitèrent pas, pour la majorité d’entre eux, à suivre le groupe à Saïgon lors du cessez-le-feu. Les cadres étaient ainsi déjà confrontés à leur premier problème de « harkis », ces alliés locaux qui, lors de la fin des contrats, n’eurent le choix qu’entre l’exil ou la mort et la torture. Il faudra être solide, ou avoir peu d’états d’âme, pour résister à de tels chocs et à de tels abandons… Donc, du 7 au 28 septembre, au camp de Ger, le GM 35 se met sur pied.

Au quartier Soult, le 26 septembre, le chef de corps remet les fanions au groupe et aux unités. À cette occasion, un invité, le colonel (er) Perez, ancien commandant du 24e RAD, ayant appris la rusticité de nos matériels topographiques (boussole pour la mise en direction par exemple), offre au chef d’escadron Millot un vieux goniomètre boussole de siège et place récupéré en 1940. Le capitaine Le Gall s’empressa de décliner cet appareil au camp de Ger et c’est ainsi que la division de déclinaison de Ger servit de référence à toute orientation et à tout tir à Dien Bien Phu…

La mise sur pied du GM 35 démontre bien, qu’en France, on a des hommes qui savent s’adapter, on a des idées ou plus exactement on sait se débrouiller (le système D !), mais hélas ! nos choix concernant les matériels ne sont pas toujours adaptés aux guerres que l’on mène. On ne trouvait pas de tubes pour gagner la guerre en Indochine, mais on avait du beau matériel, coûteux, bien servi, bien entretenu, en Allemagne pour l’instruction. Il est vrai qu’à l’époque nous étions trop dépendants des Américains. Ils nous donnaient des armements modernes mais avec interdiction de les employer hors d’Europe. En Indochine nous n’avions droit qu’aux reliques… Il est vrai aussi que le choix des priorités est toujours un mystère pour le soldat qui se bat, mais cela ne l’empêche pas de tirer le maximum de ce qu’on veut bien lui donner. Enfin, en Indochine, on pouvait toujours se procurer au « marché noir », chez les Chinois, les pièces de rechange qui faisaient défaut…

Le 28 septembre, le GM 35 fête la Saint-Michel avec le Régiment, les hommes font leurs adieux aux familles, et partent pour 2 ans…

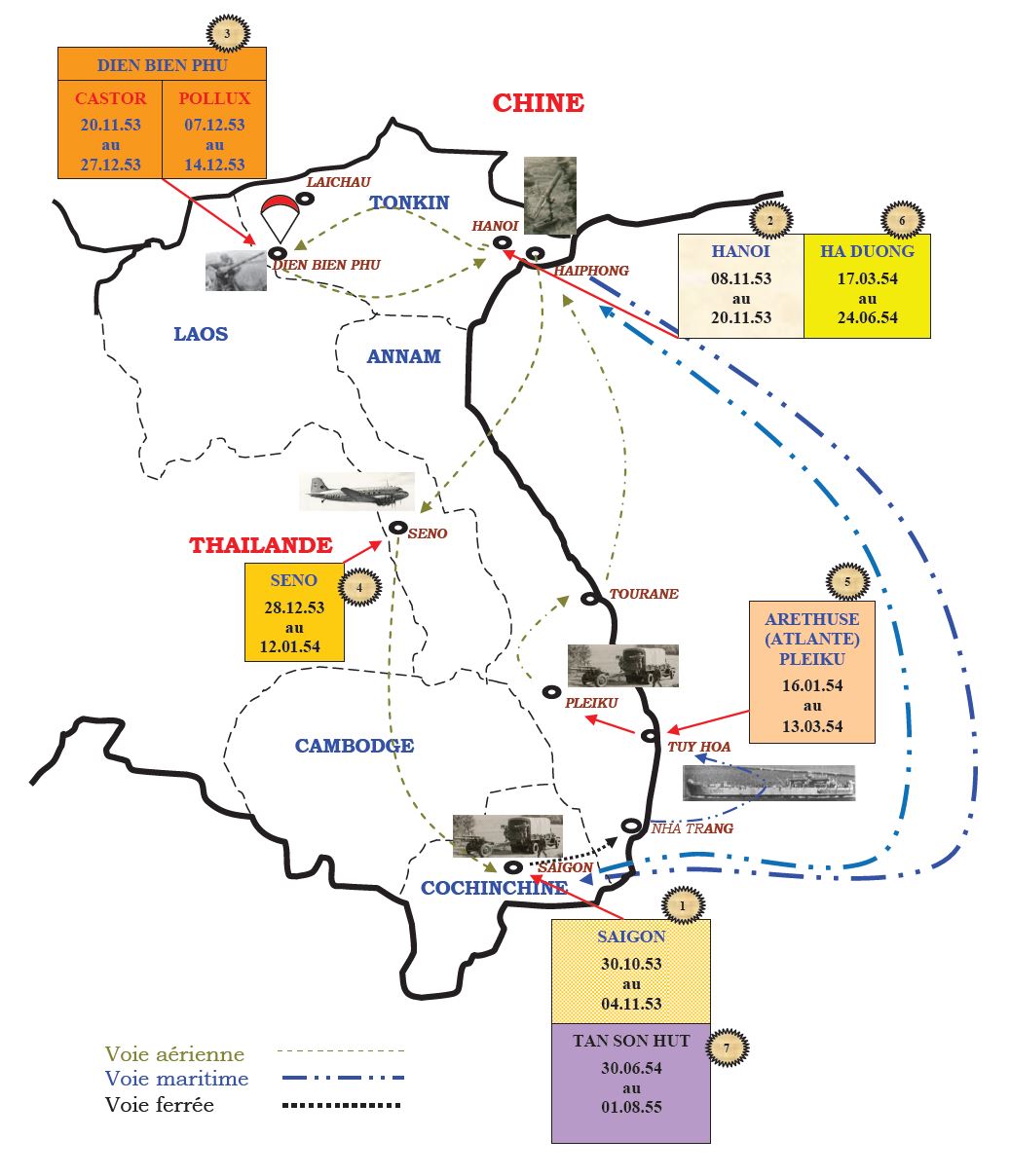

Le 29 septembre, le GM 35 prend le train à Tarbes pour rejoindre le camp de Sainte-Marthe près de Marseille où le Groupe saluera l’étendard et le colonel Bousquet avant d’embarquer le 2 octobre à Marseille sur le « Kerguelen » pour un voyage d’un mois vers l’Extrême Orient.

L’arrivée en Indochine et l’installation à Ha Duong

Le 30 octobre, il débarque à Saïgon. Le 4 novembre il reprend le « Kerguelen » pour le Tonkin.

Le 7 novembre à 12h00, le GM 35 débarque à Haiphong où il est accueilli par les autorités civiles et militaires, françaises et vietnamiennes. A trois mois près, il aurait été accueilli par le colonel Mengus commandant de la zone d’Haiphong). Le 8 novembre, il se dirige vers Hanoï et s’installe dès son arrivée sur le terrain de l’hippodrome. Dès le lendemain, l’élément précurseur prend contact avec la « future base arrière » et la BALP du lieutenant Leduc qui tient secteur à Ha Duong à 1,5 kilomètre au sud-sud ouest de Ninh Giang, près de la digue du canal des Rapides, à une dizaine de kilomètres d’Hanoï.

Le chef d’escadron Millot et le GM 35 prennent en compte Ha Duong qui devient la base arrière qu’ils n’occuperont pas souvent au complet. La BALP s’intègre en bloc au GM 35 et devient alors sa 1ère Batterie. Son ordre de bataille n’est pas modifié. Elle reçoit quelques renforts venant du Groupe, 2 officiers, 3 sous-officiers et 5 artilleurs paras.

Après une semaine de travaux d’organisation défensive et d’aménagement des cantonnements selon la répartition ci-contre, de perceptions de ses matériels de dotation, le GM 35 est en place le 16 novembre selon les nouveaux tableaux d’effectifs. Quelques jours sont encore consacrés à l’instruction, notamment sur les 75 SR qui équipent désormais le Groupe. L’instruction a été orientée en fonction des différents types d’engagements envisagés : la batterie en opération aéroportée, par voie terrestre avec véhicules et à pied en suivant l’infanterie au plus près.

Le 13 novembre 1953, le poste accueille une compagnie de génie parachutiste. Cela aidera à l’aménagement de la position.

Enfin, après avoir troqué le béret bleu contre le béret amarante, le Groupe est intégré au GAP n°1 du colonel Fourcade. Il est prêt pour ses premières opérations.

ORDRE DE BATAILLE DU GM 35 EN NOVEMBRE 1953

Les préparatifs de l’opération “Castor”

Le 19 novembre à 18 heures, dix jours après son débarquement à Haïphong, le GM 35 est mis en alerte, le secret est total. Cependant, les consignes reçues quelques jours auparavant de s’équiper chaudement semblaient indiquer qu’on allait se battre au Nord-Tonkin… Evidemment, dans ces cas, l’intendance n’avait pas suivi. C’est encore au système « D » que l’artilleur parachutiste va recourir. Il se procure des effets chauds plus ou moins réglementaires…

Pendant ces dix jours d’installation, les ordres arrivent par rafales : deux jours de vivres sur l’homme, chemise de laine et chandail (ça va donc se passer en pays froid !), quatre unités de feu (au lieu de 2 traditionnellement) et un maximum de grenades dans la musette TAP, 2 batteries et un élément de BCS doivent se préparer. Les canons de 75 SR sont livrés à la CRA (compagnie de ravitaillement par air) pour être conditionnés en vue du largage. Il n’y a pas de doute : pour tous, il s’agit bien d’une OAP.

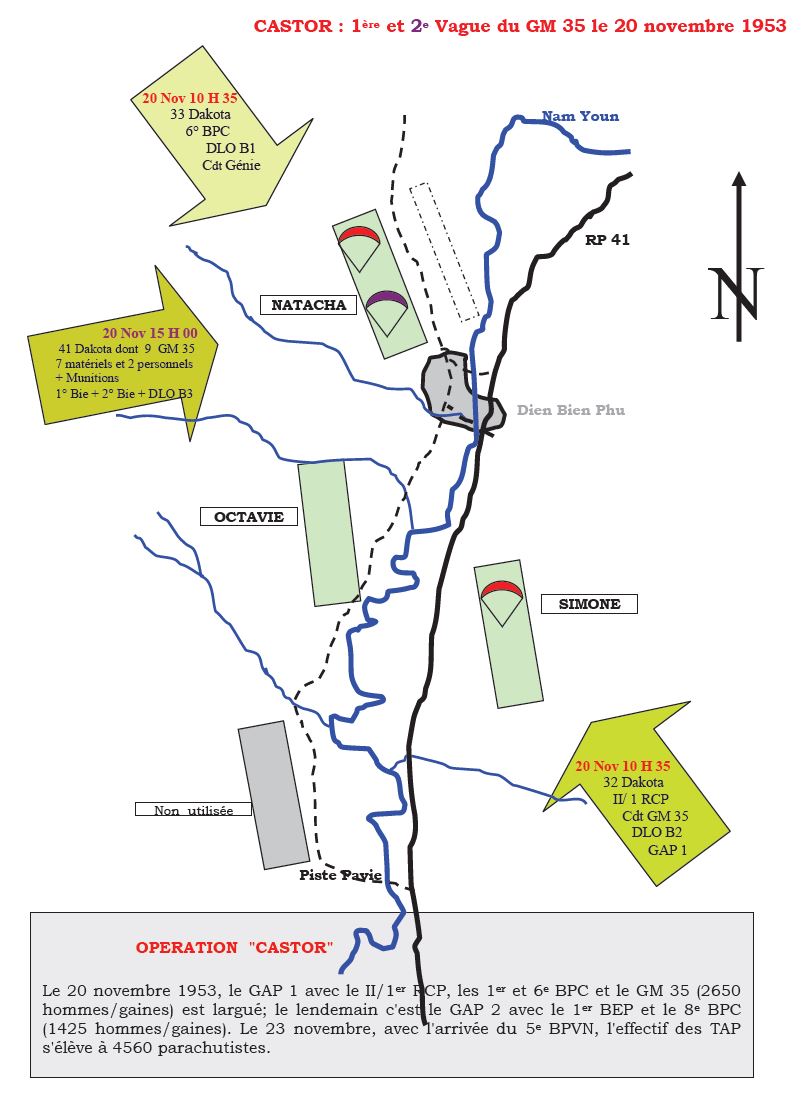

En effet, dans le but de couper à la division 316 Viet la route de Luang Prabang capitale du Laos, d’occuper la cuvette de Diên Biên Phu, de remettre son terrain d’aviation en état, et d’y implanter les moyens nécessaires à son contrôle, une OAP dont le nom deviendra célèbre, « Castor », est décidée sur Diên Biên Phu. Le 2 novembre, le général Cogny, commandant les FTNV (forces terrestres du nord Vietnam) est à la tête de l’opération. Il monte son opération les 11 et 12 novembre avec le chef des parachutistes, le général Gilles, et les officiers de l’armée de l’air. Il faut faire de Diên Biên Phu « un point d’amarrage des opérations de maquis ».

Mais, le général Navarre, dès le 14 novembre, y prévoit l’établissement d’une base aéroterrestre en vue d’établir une liaison avec les forces françaises du nord Laos et d’appuyer l’évacuation envisagée du camp retranché de Laï Chau. On condamne ainsi les TAP à l’immobilité, eux dont la nature est le mouvement !

La date de l’OAP est fixée au 20 novembre, avec report quotidien, en cas de mauvaise météorologie, jusqu’au 24. Le lieutenant-colonel Ducournau, futur commandant de la 25e DAP en Algérie, met sur pied, avec les parachutistes et les aviateurs, sous les ordres du Général Gilles, l’opération dans les moindres détails. Le plan est simple : saisie de Diên Biên Phu par 3 bataillons largués en 2 vagues dès le premier jour, puis renforcement jusqu’à J+3 pour atteindre un volume de 2 GAP, soit 6 bataillons, plus le GM 35. Le commandant d’OAP est un aviateur : le général Dechaux, du GATAC Nord ; le commandant des TAP, le Général Gilles ; le commandant du groupement de transport, le colonel Nocot du sous-GMMTA Indochine.

Les dossiers de zones de saut sont établis. Les bataillons paras sont retirés des opérations en cours ou sont mis en alerte. Les avions se regroupent à Hanoï, le parc se monte à 10 C-119 et 69 Dakota. 69 Dakota opérationnels pour « Castor », c’est un tour de force !

Le Douglas C-47, le taxi des TAP, peut transporter 25 paras équipés, 3 tonnes à 1 000 km, une jeep avec sa remorque ou une jeep avec un 75 SR. Il vole à 270 km/h jusqu’à 7 000 mètres et atterrit sur une piste de 1 100 mètres. C’est pour l’époque un bon avion de transport.

L’ennemi de Diên Biên Phu est à la mesure de nos forces. Il ne comprend qu’un bataillon, le 910, à l’instruction, et le PC du régiment 148. Deux autres bataillons sont implantés aux frontières à deux jours de marche. Quant à la division 316, elle n’est qu’à Son-La, à 100 km de là.

Le GM 35, lui, continue à s’équiper et les officiers n’ont même pas le temps de se révolter contre la médiocrité du seul document topographique qui leur est donné. Il est vrai que, fort heureusement, peu d’entre eux ont su que, quelques mois après, le capitaine Le Gall avait appris, par un lieutenant du service géographique, qu’il existait à Dalat, dans un service bien caché, un plan directeur de Diên Biên Phu, région utilisée autrefois pour l’instruction des cadres de réserve. Les tableaux d’effectifs sont calés pour les deux batteries à deux DLO, une section de commandement, deux sections de tir de deux pièces de 75 à 10 hommes chacune et une section de protection à 2 groupes de combat.

Le GM 35 saute dur Diên Biên Phu

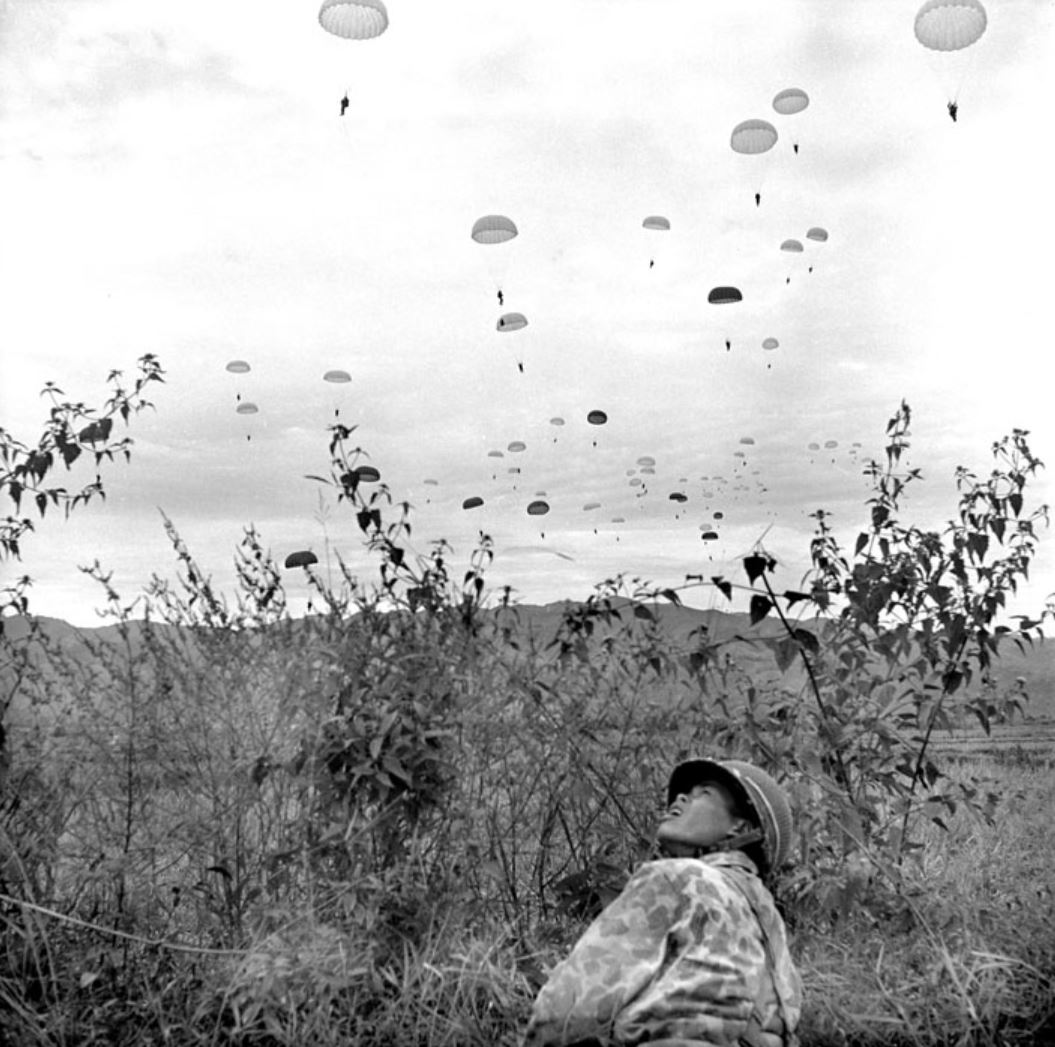

Le 20 novembre à 4 heures, l’avion PC décolle de Hanoï vers Diên Biên Phu. Les généraux Gilles, Dechaux et Bodet, l’adjoint de Navarre, sont à bord et doivent prendre la décision du déclenchement de l’OAP. À 06h30, le brouillard ne se dissipe toujours pas. Mais, tout à coup, le soleil apparaît, la brume se lève. À 06h52, Bodet regarde sa montre. Il prend la décision : « Transmettez le signal conventionnel, nous exécutons l’opération Castor ».

La 1ère vague des 2 bataillons (le 2/1er RCP du commandant Bréchignac et le 6e BPC du commandant Bigeard) sont en attente sur les aéroports de Bach Mai et Gia Lam depuis 4 heures du matin. Elle comprend des éléments du GM 35 qui auront l’honneur de sauter en tête :

- Le commandant du groupe, le chef d’escadron Millot, avec une petite équipe composée du lieutenant Henrion, d’un sous-officier et de 3 hommes. Il est chargé de conseiller le colonel Fourcade commandant le GAP/1 ;

- 1 DLO par bataillon. Le lieutenant Juteau, le maréchal des logis-chef Dartois, le brigadier Hun, 2 hommes de la B2 avec Bréchignac ; le Lieutenant Leduc, l’’adjudant-chef Barreau, le brigadier Cartier, 3 hommes de la B1 avec Bigeard ;

- Les reconnaissances des 2 batteries qui doivent être larguées aux ordres du capitaine Le Gall (DAR, détachement avancé de reconnaissance) avec le lieutenant Huart de la B1 et le sous-lieutenant Paugam de la B2.

Ces officiers de reconnaissance (OR) sont en réalité les officiers de tir des batteries. Ils sont accompagnés chacun d’un sous-officier et de 3 hommes. Tous doivent sauter sur la zone de saut Simone, au sud, sauf le DLO Leduc qui embarque avec Bigeard et qui doit sauter au nord sur « Natacha ».

Il est 6 heures. Au moment où le capitaine Le Gall se dirige vers son avion, une jeep arrive et son chef de bord lui donne 5 kg de photos aériennes à répartir. C’est trop tard ! Le capitaine le Gall enfourne ces documents dans sa veste de saut et grimpe dans l’avion.

Les paras embarquent. Ils ont peine à monter dans les avions tant leurs charges sont lourdes. À 07h45, les avions roulent sur la piste, les derniers ordres sont donnés dans le fracas des hélices. Chacun sait que, 2 heures après environ, il sautera dans le vide, ce qu’il sait faire, mais aussi dans l’inconnu au milieu de l’ennemi, ce qui est une première pour ceux du GM 35.

À 10h30, les 33 Dakota du commandant Fourcaut « chef JAUNE » arrivent par le Nord. Ils doivent larguer le bataillon Bigeard (6e BPC) et le DLO du lieutenant Leduc sur « Natacha », la zone de saut (ZS) 759, la plus au nord, couverte de rizières et de broussailles, traversée par un arroyo. Les Viets, vêtus de noir, les attendent et tirent sur les paras sous voile. Le médecin capitaine Raymond y laissera la vie… Au sud, les 32 Dakota du Commandant Martinez « chef ROUGE » ont plus de mal à reconnaître le terrain étudié à partir de photos aériennes. Ils doivent larguer sur la zone de saut « Simone », de 1 500 x 500m, couverte de rizières et comportant des obstacles : une digue, des arbres et deux arroyos.

Dans l’avion du colonel Fourcade, les artilleurs parachutistes se préparent à sauter. Altitude de largage : 200 m ! C’est enfin le « VERT » ! On pousse dehors les gaines radio du PC de l’opération, puis le colonel Fourcade saute avec son équipe, enfin les artilleurs arrivent : le chef d’escadron Millot, le lieutenant Hanrion et son équipe, les 4 gaines des postes radio SCR 609. C’est au tour du capitaine Le Gall. Hélas ! le rouge s’allume.

Le pilote réalise qu’il a dépassé la zone de saut de plus de 2 km ! En effet la mise en place des gaines a pris beaucoup de temps. Tant pis ! Le capitaine Le Gall s’élance dans le vide, il ne sent pas que le largueur a essayé de le retenir, il veut être à la pointe du combat. Le lieutenant Huart, voyant son chef partir, bouscule le largueur et saute à son tour.

Dans l’air c’est le silence. Au Sud, il n’y a pas de comité d’accueil, mais on le saura après… Le capitaine Le Gall scrute le sol, il voit sur sa gauche un village de paillotes qui ne lui inspire pas confiance, derrière lui se trouve une rivière de 20 mètres de large, et au-delà un troupeau de buffles dont la réputation est très mauvaise parmi nos hommes : ils ne foncent que sur les blancs, par l’odeur alléchés, sans doute…

Contact avec le sol. Il abandonne son pépin sur le terrain comme prévu. C’est toujours le silence. Pas de fumigène jaune qui devait être le signe de regroupement ! Cette solitude est écrasante au combat, on a envie de retrouver un camarade, à deux on se sent déjà plus fort… Soudain un bruit, c’est le lieutenant Huart qui arrive, cela va mieux… Mais pourquoi les autres n’ont-ils pas sauté ?

L’opération a-t-elle été annulée ? Peu à peu les bruits de la bataille entre les Viets et le bataillon Bigeard, au Nord, se font entendre. Le Capitaine Le Gall, largué à plus de 3 km au Nord de Simone, se trouve en fait de l’autre côté de la rivière à l’ouest, et plus près de « Natacha » et du bataillon Bigeard que de « Simone »… Que faire ? Huart lui dit qu’il a vu des hommes, de l’autre côté de la rivière, plus au sud. Ce doit être ceux du 2/1er RCP qui ont sauté sur « Simone » avec le chef d’escadron Millot. Il faut les rejoindre. Le capitaine Le Gall qui avait repéré en l’air un ponceau décide de l’emprunter. Huart l’en dissuade, il a vu des Viets s’y installer. Ils choisissent alors de traverser la rivière en un endroit qui leur semble peu profond.

L’eau ne monte pas au-dessus de la ceinture, heureusement pour l’armement, le sac et… les photos ! Tout à coup 2 hommes surgissent, ce sont deux Thaïs à la mine affable. Ils se rallient immédiatement. L’un âgé d’une quarantaine d’années, ancien boy du commandant de l’ex-citadelle de Diên Biên Phu, l’autre âgé de 15 ans environ, fils d’un cuisinier de ce même commandant ; tous deux serviront de porteurs et continueront de servir au GM 35 quelques temps…

Enfin le regroupement va se faire. Le pilote a su désobéir intelligemment. Ayant réalisé qu’il n’avait pu larguer tout son personnel, il décide de faire un deuxième passage, malgré les ordres, et de quitter la formation. Les lieutenants Paugam et Juteau font donc partie, eux aussi, de la 1ère vague. Le capitaine Le Gall peut enfin serrer la main de son chef, le chef d’escadron Millot, et chacun va s’efforcer de récupérer sa gaine, opération difficile dans une végétation où le camouflage de nos parachutes était tellement efficace ! Malgré tout, 3 des 4 gaines peuvent être retrouvées le jour même : lors d’une OAP, il faut toujours prévoir des pertes en hommes et en matériels…

En fin de matinée, jonction est faite avec le bataillon Bréchignac au moment où sa dernière section allait quitter la zone de saut. Le lendemain le 1er RCP récupérait la 4e gaine : effectifs et matériels complets, mon commandant !

Au nord, la bataille fait rage. Les Viets du régiment 148, couverts par la compagnie 910 qui se sacrifie, ont le temps de décrocher. Ils perdent beaucoup d’hommes mais sauvent leur PC (au cri de « sauvons les élites ») et leurs archives qui contenaient toute l’implantation Viet de la Haute Région du Laos à la frontière de Chine.

Leduc, lui, avec la section de mortiers du 6e BPC, n’attend pas les pièces du GM 35, pour établir un plan de feux. Un de ses hommes, l’artilleur parachutiste NGUYEN-VAN-THAI tombe mortellement blessé après une belle action sur un groupe rebelle. Ce sera le premier mort au champ d’honneur du GM 35. Le Lieutenant Leduc recevra la croix de guerre des TOE avec palme, 8 jours après, pour ses exploits.

À 12h15, les premiers B-26 font leur apparition. Ils n’avaient pu intervenir avant, tant la situation au sol était confuse ! L’offensive sur le village reprend avec plus de vigueur.

On se bat encore, lorsqu’à 15 heures arrivent les 41 avions de la 2e vague. Le reste du GM 35 — le PC et les 1ère et 2e Batteries — va être largué sur la ZS « Natacha » avec le 1er BPC du commandant Souquet. Les reconnaissances ont fait leur travail et les panneaux ont été mis en place un quart d’heure seulement avant le largage de matériels.

Les 9 Dakota (7 de personnels, 2 de matériels) sans compter ceux réservés aux munitions surgissent. D’abord, c’est le stick du capitaine Castaignet qui est largué avec le PCT et les transmissions : 21 hommes et 2 gaines. Puis ce sera le tour des 1ère et 2e Batteries, chacune à 2 sections de tir de 2 pièces, une section de commandement, et une section de protection, soit environ 75 hommes. Un chef de pièce qui avait oublié de confier sa culasse lors du conditionnement saute avec celle-ci, il arrivera le premier au sol, sans casse ni pour lui ni pour la culasse ; une chance ! Les 8 canons de 75 SR touchent le sol avec 40 coups par pièce. Dès l’arrivée, il faut appuyer le II/1 RCP (DLO lieutenant Juteau) qui se bat au nord-est du village, tout en récupérant les matériels. Tout doit être déplacé à dos d’homme, le canon qui pèse 80 kg démontable en 2 fardeaux, les munitions qui pèsent 12 kg chacune…

En fin d’après-midi, les combats se calment. Chacun panse ses plaies. Les Viets ont perdu 115 des leurs et 40 armes. 15 paras sont tombés (12 au 6e BCP, 2 sapeurs, 1 au GM 35), 47 sont blessés dont 13 lors de l’atterrissage au sol…

La nuit tombe, il fait froid ; moins de 5°, il n’est pas question de faire du feu pour ne pas être repéré, les hommes s’enterrent et essaient de se réchauffer comme ils le peuvent, les artilleurs veillent toujours… Ils sont fiers d’avoir sauté le premier jour et de constituer une véritable artillerie d’assaut.

Le lendemain, 21 novembre, on change de position et on tente de s’organiser au sol dans le bruit assourdissant des avions. Pendant plusieurs jours ce sera un ballet incessant d’avions qui larguent matériels et approvisionnements : 100 tonnes par jour ! Tout tombe du ciel, parfois en chute libre comme ce bouteur (bulldozer) du génie ou ce colis de riz qui tuera malencontreusement un Vietnamien du 8e BPC. Tout arrive avec ou sans parachute : vivres, munitions, barbelés, pelles, pioches, etc. Les artilleurs doivent récupérer leurs munitions : 4 200 coups en 4 jours (400 le 20, 1 000 le 21, 1 400 le 22, 1 200 le 23, 200 le 24 : soit 5 unités de feu), soit 50 tonnes à transporter à dos d’hommes ou de femmes, car les Thaïs et leurs épouses aident, avec leur sourire coutumier, à cette noria entre les zones de saut et la position de groupe.

D’ailleurs ces positions évolueront, compliquant ainsi cette manœuvre. La 1ère position, sur le terrain de sport de la citadelle devra être abandonnée dès le 21 pour une position située à l’ouest de la Nam Youm en limite Sud du terrain d’aviation et de « Natacha ». Puis il faudra déplacer la 2e de 500 mètres le 22. Bref, il faudra de gros bras et un grand sens de l’équilibre car le franchissement de la Nam Youm sur un pont de singe est toujours un exercice périlleux.

Entre-temps, le 21 novembre, le GAP/2 du colonel Langlais est largué avec le 1er BEP, le 8e BPC et, le général Gilles commandant les 2 GAP. Ce même jour le chef d’escadron Millot a été nommé adjoint feux du camp retranché et chargé de coordonner les feux aériens et terrestres. Le capitaine Castaignet prend le commandement du groupe et de la 1ère Compagnie Etrangère Parachutiste de mortiers lourds (1ère CEPML) à 8 mortiers de 120 mm, commandée par le lieutenant Molinier, ancien du 35e RALP, qui avait été larguée avec le GAP 2. Le lendemain, le 5e BPVN touchera le sol. 4 500 paras occupent la plaine.

Chacun met la main à la pelle ou à la pioche. Il faut préparer la plate-forme aérienne qui doit relier Diên Biên Phu à l’arrière. Le 25, c’est chose faite, le premier Dakota se pose sur la piste à 11h45. Les hommes, qui n’ont guère dormi pendant ces 5 jours, ont besoin de repos… Pourtant on tire, surtout la nuit, car l’aviation n’intervient avec ses feux que de jour ; l’artillerie doit assurer la permanence !

Les aviateurs eux, continuent leur ronde infernale, et l’opération Pollux pour l’évacuation de Laï Chau, peut être entreprise. CASTOR a réussi, merci les paras !…

Extrait d’une longue lettre à sa mère, du 2e canonnier Riquet, après son 1er saut sur DBP.

Il périra malheureusement en captivité, après son 2e saut, avec les renforts du GM 35.

Ma chère petite mère,

…en ce moment, je suis en opérations sur un piton, dans le pays Thaï. Le pays s’appelle Diên Biên Phu, mais tu dois certainement le savoir, car c’est la plus grande opération qui existe à l’heure actuelle… J’ai sauté « au poil » en Dakota… Le bataillon qui a sauté avant nous a eu beaucoup de pertes, il se faisait tirer dessus en l’air. Quand il arrivait au sol, ils les mitraillaient et les hommes n’avaient pas le temps de se dégrafer… Enfin, je me porte toujours bien. En attendant que les Viets nous attaquent, on se fait bronzer au soleil ».

…Pour la question argent, pour le moment on a encore rien touché, mais en rentrant d’opérations, on va certainement toucher deux mois pleins, alors ne t’inquiète pas…Quand on est en opérations, on ne mange pas son fric, cela fait des économies….

…D’où je t’écris, je suis sur le piton, à 250 mètres de hauteur, dans un espèce de blockhaus avancé. Devant, un fusil-mitrailleur, je suis chargeur et tireur au FM. On est deux, un gars presque lyonnais… c’est moi le cuisinier du groupe. Avec un autre, on mange du riz avec des baguettes.

J’oubliais de te dire que j’ai hérité d’un petit chien. Il s’appelle Castor, du nom de l’opération que l’on fait. En France, ils doivent bien en parler dans les journaux. Tout s’est bien passé pour nous, j’espère rentrer à Hanoï pour la Noël…

À Diên Biên Phu, la vie s’organise, tout est bon pour améliorer le confort amené dans la musette TAP… Le GM 35 restera près d’un mois et demi sur le camp retranché qui monte en puissance. Il sera la dernière unité para à quitter la cuvette. Seul le 8e BPC restera à Diên Biên Phu jusqu’à la fin des combats. Tous y reviendront en pleine bagarre.

Le 21 novembre, le chef d’escadron Millot a donc pris le commandement des moyens feux du camp retranché et fait en sorte de satisfaire tout le monde.

Mais la mission du GM prime car les « biffins » comptent sur nous. C’est le souci de tous les artilleurs. Pour cela, il faut une topographie la plus exacte possible. Le vieux goniomètre va servir de base pour l’orientation des tubes et assurer la cohérence. Quant à la cartographie, elle sera très expérimentale au début et s’effectuera à l’aide des tirs par piquetage du terrain et d’un piper. Une tentative sera même faite par le service géographique des armées en décembre sans grand succès. C’est encore la photo aérienne qui est le plus précieux recours ! Quoi qu’il en soit, une meilleure approche du problème aurait permis une économie de munitions dont la livraison par air limitait le volume. Mais, c’est le matériel lui-même qui donnait le plus de soucis. Le 75 SR, qui produisait au moment du départ des coups une flamme à l’arrière limitant le choix de sa position, avait une trajectoire très tendue et de ce fait ne pouvait être enterré. Aussi était-il très difficile de mettre en place les tirs d’arrêt au profit des points d’appui. Souvent même, l’obus éclatait sur une crête avant d’atteindre son but. On était ainsi parfois obligé de déplacer les pièces pour atteindre l’objectif, encore fallait-il en avoir le temps, ce qui n’était pas le cas pour les tirs d’arrêt…

Dans ces conditions la mission fixée dès le premier jour par le colonel Fourcade « fournir des feux au profit du GAP, puis priorité à la contre-batterie et à l’action anti-DCA » n’était pas facile à remplir. Elle ne le fut pas davantage les jours suivants durant lesquels il fallait, dès le 22, faire effort au profit des Points d’Appui (PA) Nord et Est avec des tirs d’arrêt judicieux tout en étant en mesure, avec 1 ou 2 sections, de se déplacer pour appuyer les unités engagées.

C’est pourquoi le chef d’escadron Millot avait demandé la mise en place dès que possible de 105 HM2.

Les 21 et 22 novembre, le GM change de position et 3 nouveaux DLO sautent avec leurs bataillons. Les 23 et 24, l’effort est fait sur l’organisation de la position, l’exécution de tirs et le piquetage du terrain.

Le 25, arrivent, en pièces détachées, les deux pièces de 105, demandées par le chef d’escadron Millot. Le sous-lieutenant Paugam, chargé de leur remontage, doit faire preuve d’imagination.

Il taille un arbre dont le diamètre est légèrement inférieur au 105 et, l’ayant introduit à l’intérieur du tube, il peut le manier facilement. Le général Gilles vient assister à cette manœuvre et ordonne immédiatement l’exécution d’un tir en zone viet à proximité des points d’appui. Il envoie aux résultats un élément qui découvre de nombreux Viets au tapis… C’est dire s’ils étaient déjà nombreux et si l’artillerie était efficace ! Elle aurait pu l’être encore beaucoup plus, et, qui sait, sauver Diên Biên Phu si elle avait été mise place en plus grand nombre.

Le GM 35 vit et tire à Diên Biên Phu

Sur la position, qui s’étend sur moins d’un hectare, on trouve donc les 8 canons de 75 SR et les 2 obusiers de 105 HM 2 du GM 35 ainsi que les 8 mortiers de 120 de la CEPML du lieutenant Molinier. Il n’y a pas de matériel de préparation des tirs. L’équipe PCT travaille sur une table fabriquée avec des planches à munitions sur laquelle a été fixée une feuille de papier quadrillé larguée avec le fameux goniomètre. Mais le problème essentiel est le ravitaillement en munitions imposant un volant de personnel significatif. Largués à 400 mètres de la position, de jour, les coups doivent être récupérés le soir. La moitié de l’effectif participe à cette noria où chacun transporte un ou deux coups par rotation. Aussi les hommes s’usent-ils rapidement entre la veille, les travaux d’organisation du terrain et le transport des munitions. Mais il faut tenir…

Du 26 au 28, les batteries exécutent des tirs au profit des différentes reconnaissances offensives et en harcèlement de nuit.

Le 29 novembre, les deux batteries du GM se déplacent à nouveau pour prendre chacune position sur un centre de résistance. Ce même jour, arrivent la batterie de 105 du Laos qui prend place dans le dispositif. Le lieutenant Leduc est décoré par le général en chef et reçoit la Croix de Guerre des TOE avec palme.

Pendant un mois le GM 35 tirera chaque jour au profit de toutes les opérations des GAP tout en maintenant la veille au camp au profit des PA autour desquels ont été mis en place des tirs d’arrêt dès les premiers jours.

Le DLO dans les rizières

Le DLO, c’est le « détachement de liaison et d’observation » que l’artillerie envoie auprès de l’infanterie. Un DLO de type « delta indochinois », c’est :

- un lieutenant ou un sous-lieutenant (sachant nager de préférence),

- un gradé ou un 2e classe radio et deux ou trois porteurs du matériel de transmission.

L’on attend généralement d’un officier DLO accompagnant les éléments avancés de l’infanterie qu’il règle un tir de 105 à 50 mètres près, dans une zone d’opération plus plate qu’un billard, sachant pertinemment que, si l’antenne de son 609 dépasse la diguette de 20 centimètres seulement, une rafale de fusil-mitrailleur vietminh démolira sans doute le poste et aura de fortes chances d’atteindre aussi l’observateur. Et celui-ci non seulement pointe son antenne à 80 centimètres, mais encore se dresse avec ses jumelles, note les coordonnées de l’emplacement de tir ennemi, appelle sa batterie postée à 8 ou 10 kilomètres, fait tomber 6 obus sur l’adversaire dans les 5 minutes suivantes… et apporte au chef de bataillon d’infanterie les coordonnées déterminant la position très exacte de ses compagnies et de ses sections de pointe.

« Indochine Sud-Est Asiatique octobre 1952 »

Le 4 décembre, Sainte-Barbe a été fêtée avec les moyens du bord, le 1er BCP s’engage au Nord sur la RP 41, il tombe en embuscade. Sa compagnie de tête perd 14 hommes et a 26 blessés. Son DLO, le lieutenant Yziquel, se porte en tête et déclenche des tirs qui permettront au bataillon de fixer et de manœuvrer l’ennemi.

Le 10 décembre, faisant suite à l’opération Pollux, le GAP/2 (1er BEP et 5e BPVN) a pour mission de recueillir les hommes du poste de Muong Pong situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Dien Bien Phu. Le BEP et le BPVN se déplacent de part et d’autre de la piste Pavie. Ils tombent successivement en embuscade. Heureusement nos tubes sont là ! Le capitaine Castaignet, pour cette opération sur Muong Pong du 11 au 14 décembre, pousse les 4 tubes de 105 de la batterie du Laos à 5 km au Nord de la position de Diên Biên Phu, en prend le commandement, place l’adjudant Gazet comme graphiqueur et prend le risque de les placer en dehors des points d’appui malgré la légèreté de nos sections de protection. Les DLO sont avec leur bataillon : le capitaine Clairfond avec le 1er BEP, le lieutenant Bommard avec le 5e BPVN, le lieutenant Singland avec le 8e BPC. Lors d’une embuscade, le capitaine Clairfond dispute son poste radio aux Viets avec son pistolet. Heureusement il sort vainqueur de ce duel et peut demander des tirs. C’est un véritable tour de force technique (localisation à partir des photos et la mise en place des tirs) et humain ; il en fallait du courage ! La chance est avec les paras, les coups n’écrêtent pas et tombent sur l’objectif.

Pendant 3 jours, les DLO vont ainsi se battre dans une végétation dense où faire 200 mètres en une heure tenait de l’exploit, progresser, observer l’ennemi, parfois en grimpant aux arbres, toujours en prenant des risques, et déverser 1 800 coups sur les Viets. À l’arrière aussi, pour tirer précis et à haute cadence, en pleine zone d’insécurité, ces 3 jours seront parmi les plus durs. Il faut lutter contre le sommeil, la facilité, et surtout penser aux copains qui, là-bas, sont aux prises avec un ennemi en force. Le bilan sera lourd des 2 côtés. Inconnu chez les Viets, celui des paras et de nos partisans montre l’intensité des combats : 44 paras tués, 46 blessés. De plus, 2000 partisans thaïs qui devaient rejoindre Dien Bien Phu ont disparu avec leur armement, de quoi équiper un régiment !… L’addition aurait pu être plus lourde sans le courage de nos DLO, en arrière-garde et au contact en permanence pour protéger le repli des deux bataillons. L’artilleur a dans ses gènes la notion du service de l’autre et cela se vérifie encore de nos jours (voir les 3 comptes-rendus en annexes). À noter également que les moyens radios des DLO étaient inadaptés, trop lourds, encombrants, peu performants non utilisables en déplacement à pied. Il fallut toute l’ingéniosité des porteurs autochtones pour le transport et la mise en œuvre de ces postes 609.

Le 27 décembre, 37 jours après « Castor », le GM 35 est relevé de Diên Biên Phu, 16 jours après le 6e BPC de Bigeard, 17 jours après le 2/1er RCP, 11 jours après le 1er BPC qui avaient sauté avec lui dès le 1er jour. Il est relevé par l’artillerie coloniale aérotransportée depuis le Delta.

Il revient à sa base arrière à Ha Duong mais seulement pour trois heures car, déjà, une autre mission l’attend sur laquelle nous reviendrons peu après.

Le GM 35 garde les yeux sur le camp retranché de Diên Biên Phu et le renforcera par de petits éléments Retiré de Diên Biên Phu, le GM 35 participe à toutes les opérations sur l’ensemble du territoire indochinois. Au GM 35, chacun avait souci du camp retranché et les regards restaient tournés vers Diên Biên Phu où, progressivement, 80 de ses personnels vont être aérotransportés puis parachutés en renforts individuels dans les différentes unités du camp retranché.

C’est ainsi que l’on envisagea la participation du GM 35 à une opération de dégagement. Il était prévu de larguer les 75, de les détruire dès que les munitions et les porteurs seraient épuisés, puis de les relever par des mortiers largués à leur tour, renouvelés, si besoin était, d’étape en étape. Cette opération originale pour les artilleurs n’a pas eu lieu. La DCA viet faisait courir trop de risques à nos avions.

Le 13 mars, 1er jour de l’attaque en force sur le camp retranché, le GM 35 est retiré d’urgence par avion de Pleiku pour rejoindre Hanoï et se retrouve placé en alerte « Diên Biên Phu ».

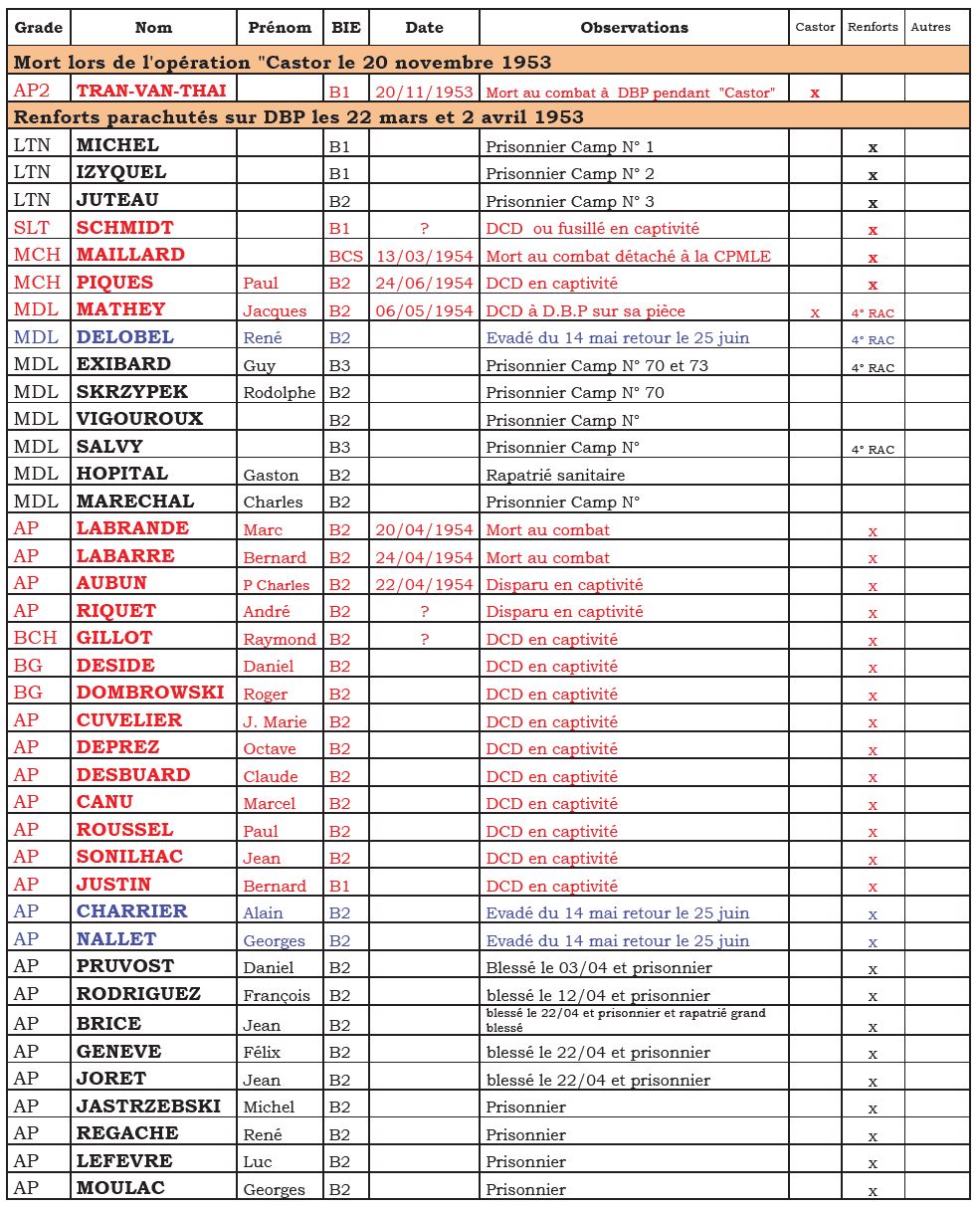

Le 20 mars 1954, le lieutenant Michel (B3) sera le premier renfort pour être affecté comme DLO au PC feux et sera détaché aux différents bataillons en fonction des besoins.

Le 22 mars, le lieutenant Yziquel (B1) et 13 hommes seront largués pour renforcer l’artillerie. Il sera affecté au III/10e RAC comme DLO et rejoindra le PA nord « Isabelle » à 6 Km de Diên Biên Phu. Son compte-rendu d’opérations, qui figure en annexe, a sa place dans cet ouvrage car il montre en effet, le courage de nos hommes et le poids de l’artillerie Viet dans la bataille.

Le 2 avril, un dernier renfort commandé par le lieutenant Juteau sera largué de nuit. Il comprendra le chef Piques adjoint DLO du lieutenant Juteau, le lieutenant Schmidt comme DLO (qui sera tué quelques jours plus tard) et une section de 2 pièces commandée par le maréchal des logis Exibard. Ces deux pelotons de pièce provenant des 2e et 3e Batteries seront affectés à la 4/4e RAC du célèbre lieutenant Brunbrouk qui sauvera Diên Biên Phu le 30 mars en stoppant la division 312 au pied de « Dominique 3 ». Ils se battront comme des lions jusqu’au dernier jour comme en témoigne ci-après le capitaine Exibard, alors maréchal-des-logis et chef de section artillerie. Le lieutenant Juteau, quant à lui, nous raconte son deuxième saut sur Diên Biên Phu.

« De longues lignes orange déchiraient le ciel en direction des Dakota. Notre avion décrivait de larges cercles. Derrière moi, mon radio vietnamien se couchait subitement de tout son long. Avec l’aide du sous-lieutenant Schmidt, je l’asseyais au bord de la porte lorsque le signal du saut retentit. Mai (il sera tué quelques jours plus tard) s’accrocha de ses mains au bord de la porte et je dus le pousser fortement, puis l’avion se vida très vite. On distinguait en l’air des corolles sombres très dispersées. Le bruit de l’avion disparaissait et je commençais à entendre çà et là des crépitements d’armes automatiques, d’abord faibles, puis plus précis. Je ne distinguais rien au-dessous de moi, aussi, lorsque j’atterris, je fus surpris de me retrouver dans un réseau dense de barbelés. La voilure de mon parachute me recouvrit. J’avais beaucoup de mal à bouger et je sentais une douleur à la cuisse droite. Je sus ensuite que c’était un piquet de barbelé qui m’avait arraché la peau ; puis j’entendis parler non loin de moi. J’avais enlevé la voilure et je distinguais, sans pouvoir bouger, des ombres qui s’approchaient de moi ; ils parlaient allemand, ce qui me rassura. Ils se déplaçaient sur une échelle posée sur les barbelés. Arrivés à moi, ils coupèrent les suspentes et m’aidèrent à gagner l’échelle…» (Lieutenant Jean-Marie Juteau – DLO sur Eliane 2).

D’autres renforts envisagés n’ont pu sauter sur le camp retranché en raison de la trop forte densité de la DCA vietminh. Ce fut le cas le 1er avril pour le maréchal-des-logis Spins et son équipe de pièce de la 1ère Batterie qui sont revenus à la base arrière.

À noter que la moitié de ces hommes viennent d’effectuer leur deuxième saut sur Diên Biên Phu.

Ces mêmes jours, 11 sous-officiers seront parachutés en renfort avec notamment les chefs Maillard†, Piques†, Tankes†et les maréchaux-des-logis Exibard, Delobel, Hopital, Maréchal, Mathey†, Salvy, Skrzypek et Vigouroux. Quatre y laisseront leur vie. Les artilleurs parachutistes ne sont pas en reste. Une cinquantaine, dont 25 Vietnamiens, seront aussi parachutés. Le tribut sera lourd également avec 13 Européens et une vingtaine de Vietnamiens tués ou portés disparus.

D’autres personnels seront affectés à titre individuel dans les différentes unités comme le capitaine de Verdelhan et le chef Jarasse à l’EM GAP1, le lieutenant Regad, le médecin Chéneau, le maréchal des logis chef Oulé au 6e BPC, le lieutenant Singland à la 1ère CMLE, le capitaine Manzoni, le sous-lieutenant Cloix, les maréchaux-des-logis Mocquay, Brass, Pramarzoni au 4e RAC, les chefs Bauchet, Dubessay, Jousset, Locoge au 8e BPC, le lieutenant Ducourneau au 3/10e RAC.

« Je commandais une section qui faisait partie d’un élément du GM 35, commandé par le lieutenant Juteau et largué de nuit dans le renfort le 2 avril 1954. Elle était composée de personnels prélevés sur l’ensemble du groupe. Le chef Piques était également chef de section. Après le saut, mise à la disposition du commandant de l’artillerie. Tous ces éléments ont été dispersés en fonction des besoins. Le chef Piques s’est retrouvé dans le DLO du lieutenant Juteau tandis que je conservais ma section et que nous étions mis en renfort à la 4e Batterie du II/4e RAC. Cette batterie fut particulièrement éprouvée dans la nuit du 30 mars au pied de « Dominique 3 », stoppant l’assaut de la division 312. Elle était commandée par le lieutenant Brunbrouk qui trouva la mort dans son PC le 13 avril 1954, suite à l’arrivée d’un obus de 105 court retard.

Le maréchal des logis Mathey Jacques de la 2e Batterie, commandait une pièce avec des personnels de sa batterie et faisait partie de la section que je commandais jusqu’à la chute de Diên Biên Phu. La seconde pièce de cette section était commandée par le maréchal des logis Salvy, comme moi de la 3e Batterie. Salvy s’étant fracturé au saut, fut remplacé comme chef de pièce par le maréchal des logis Mocquay, ancien du 35e RALP, servant en Indochine au 64e RA et largué en renfort à DBP. Ce maréchal des logis est décédé en captivité.

Le 18 avril 1954 (jour de Pâques), un jeune Thaï venu en renfort à la pièce du maréchal des logis Mathey (1ère pièce) est blessé mortellement par un coup dans l’alvéole.

Le 20 avril 1954, le 2e classe Labrande, même pièce, est touché par 2 éclats (poumons et colonne vertébrale) et transporté à l’antenne sous des tirs ennemis. Il décède dans la soirée.

L’ensemble de la section continue sa mission ; nous avons d’autres blessés, mais pas de graves. Le 4 mai 1954, la 2e pièce (Mocquay/Salvy, ce dernier nous ayant rejoint le 6 août avec son plâtre, sert de téléphoniste) terminant un tir, les personnels sont encore à l’entrée des abris. Un 105 éclate entre les flèches de la pièce. Miracle, pas de blessé, mais la pièce est inutilisable : support et appareils de pointage, volant, arrachés, lien élastique transformé en passoire, culasse bloquée.

Les personnels sont mis en renfort à la première pièce. Le maréchal-des-logis Mathey malgré quelques petites blessures dirige toujours la pièce. Le brigadier Dombrowsky pointeur, Thu tireur, Nham artificier, le reste des servants ne sont pas du GM 35, mais venus en renfort à la suite des départs pour blessures.

Le 6 mai 1954 – 13h30 – la pièce vient d’exécuter un tir, un 105 Viet éclate dans l’alvéole. Le maréchal des logis Mathey est touché mortellement au ventre, il décède 2 minutes après. Un servant européen est touché à la tête et se rend lui-même à l’antenne, Nham (l’artificier) plus atteint est transporté en brancard (il sera rapatrié parmi les 800 grands blessés courant mai). Thu (tireur) est retrouvé en morceaux dans l’alvéole sauf la tête. Il a été déchiqueté. Nous attendons la tombée de la nuit pour transporter les corps à la morgue. Les tirs Viets n’ont pas diminué et inutile d’exposer d’autres hommes. Le colonel Vaillant, patron de l’artillerie, et le lieutenant Michel (GM 35) du PC feux, viendront saluer les dépouilles de nos camarades avant leur transport.

Ma section est définitivement muette. Je place mes hommes en protection de la 2e section capable de tirer car les Viets ne sont pas loin. Je me mets en renfort au PC de la batterie pour aider à la transmission des ordres aux 2 pièces car tout est coupé (fils). La section tirera toute la nuit.

7 mai 1954 – 6h00 – un peu de repos, puis très vite la bataille reprend, nous vivons nos dernières heures de liberté.

En octobre 1977 à Taradeau (Var), la 50e promotion d’ESOA de l’EAA a reçu son nom de baptême « Promotion Maréchal des logis Mathey » en présence de Madame Mathey, mère de Jacques, du général Mengus, du colonel Faucher, de l’adjudant-chef Frebourg et de Madame (beau-frère et sœur de Jacques), de moi-même, du capitaine Dervaux, de l’adjudant-chef Ferton avec la délégation du 35e RAP, et du lieutenant-colonel Bauchet, commandant les ESOA de l’EAA (ancien du 35 et présent à Diên Biên Phu avec le 8e BPC). Voilà une courte page sur l’action d’anciens du GM 35 largués en renfort sur Diên Biên Phu». CNE EXIBARD, août 1989.

Oui, l’artillerie peut gagner la bataille si elle est bien employée. Il est malheureux que ce soient les Viets qui l’aient démontré. Ayant acheminé leurs tubes (105 HM 2, mortiers de 120, 75 de montagne, 75 SR) par des pistes considérées comme impraticables, maîtres dans l’art du camouflage et de l’enfouissement, ils savaient tirer puis se retrancher dans des galeries creusées à cet effet, rendant toute contre-batterie illusoire. D’autant plus que nos tubes en contrebas ne pouvaient atteindre les canons des Viets qui tiraient des hauteurs en limite de portée, que l’observation dans cette végétation était difficile malgré l’aide des « Piper » ou l’ingéniosité des observateurs, tout en sachant que les munitions étaient comptées.

Leur tactique était simple : harcèlement permanent pour maintenir un climat d’insécurité, préparation de 1 à 2 heures avant l’attaque d’un PA avec report des tirs sur notre artillerie au moment de l’assaut, exécution des tirs de destruction sur les avions ou les obusiers par des canons isolés tirant à vue directe sur leur objectif, tirs de nuit repérés de jour. Ils ne lésinaient pas non plus sur la consommation en munitions, puisqu’en 57 jours ils tirèrent plus de 250 000 coups de calibres supérieurs à 60 mm. L’artillerie antiaérienne viet (à base de canons de 37 mm et de mitrailleuses de 12,7 enterrés dans des alvéoles) fréquemment en crête, mais se déplaçant souvent, fut aussi redoutable sur nos avions dès lors qu’ils étaient obligés d’utiliser toujours les mêmes circuits d’approche. Dans ces conditions leurs tirs de barrage, même de nuit ou par temps voilé, pouvaient être efficaces.

Malgré cela, les largages ont continué jusqu’aux derniers jours, les posés n’étant plus possibles depuis le 14 mars.

Quoi qu’il en soit, cette artillerie viet, qu’elle soit sol-sol ou sol-air, fut redoutable, et notre contre-batterie, pour des raisons de tactique et d’équipement, indépendante de la volonté des artilleurs, ne fut pas assez efficace. Le colonel Piroth, chef de l’artillerie du camp, ne pouvant le supporter se suicidera.

Le 7 mai 1954, de tous les personnels du GM 35 largués ou aérotransportés, une douzaine seront tués à leur poste à Diên Biên Phu, une quinzaine décéderont en captivité et trois d’entre eux, le maréchal des logis Delobel, les artilleurs parachutistes Charrier et Nallet réussiront l’incroyable exploit de s’évader et de rejoindre les forces françaises au Laos après un calvaire inimaginable que seuls une douzaine d’autres évadés pourront accomplir (CR d’évasion en annexe).

Les autres subiront le sort des 15 000 prisonniers dont 6 000 ne reviendront pas, victimes des privations — 455 g de riz et 10 cacahuètes par jour quand on était sage ! — des lavages de cerveau, de la déshydratation, des maladies, des vexations. Tous ont subi cette horrible condition qui faisait dire au père Jeandel, l’aumônier qui les suivait : « Le pire n’est pas de mourir mais de voir son âme changer ».

Après “Castor”, du 28 décembre 1953 à la fin juillet 1954

Il y a Diên Biên Phu, mais sur les autres fronts le vietminh ne reste pas inactif et sur le Laos pèse une menace forte d’une division renforcée. Le général Navarre rameute des forces par les airs.

Le 27 décembre, le GM 35 est enlevé de Diên Biên Phu en urgence en vue d’intervenir à Seno au Laos. Il se pose à 16h10 à Hanoï. Les batteries rejoignent la base arrière de Ha Duong, y restent trois heures pour changer de paquetage, recompléter en hommes et en matériels avant de partir à 20h00 vers Haiphong par la route pour rejoindre la Base Opérationnelle du Tonkin où ils sont accueillis à minuit. Un état-major et les 1ère et 2e Batteries avec chacune 4 pièces de 75 SR composent le Groupe pour l’intervention.

Le 28 à partir de 07h45, il est aérotransporté à Seno au Laos, dans le cadre du GAP/1 avec le 6e BPC et le II/1er RCP, il est au complet à 15h00. La base va se transformer en camp retranché. Les batteries s’installeront sur différents centres de résistance. Les premiers jours seront calmes et consacrés à l’organisation du terrain et la mise en place de tirs d’arrêt. Les DLO partent avec les 6e BPC et II/1er RCP pour rechercher les avant-gardes Viets. Ces deux DLO seront relevés le 8 pour un prochain départ du groupe vers Saïgon pour une autre mission qui se profile.

À partir des 5 et 6 janvier, de violents accrochages ont lieu au nord-est avec le 6e BPC (DLO LTN Leduc) dans le secteur de Ban Hin Siu et avec le II/1er RCP (DLO SLT Paugam) dans le secteur de Ban Makemay.

Le 7, le 3e BPVN (DLO LTN Henrion) rejoint le 6e BPC. Pour l’opération, le médecin-lieutenant Cheneau du GM 35 est détaché au 3e BPVN.

Le 9, de très violents combats ont lieu à Ban Hin Siu. Le médecin-lieutenant Cheneau est porté disparu, l’adjudant Lecat et le brigadier Courcelle du DLO sont blessés sérieusement. En fait, le médecin est très grièvement blessé par balle au genou et prisonnier des Viets. Il sera libéré en septembre et ne retrouvera jamais l’usage complet d’une de ses jambes. Il deviendra néanmoins un éminent spécialiste orthopédique mondialement connu.

Le 9, de très violents combats ont lieu à Ban Hin Siu. Le médecin-lieutenant Cheneau est porté disparu, l’adjudant Lecat et le brigadier Courcelle du DLO sont blessés sérieusement. En fait, le médecin est très grièvement blessé par balle au genou et prisonnier des Viets. Il sera libéré en septembre et ne retrouvera jamais l’usage complet d’une de ses jambes. Il deviendra néanmoins un éminent spécialiste orthopédique mondialement connu.

Après ces violents combats, la menace s’estompe et déjà les unités parachutistes partent vers de nouveaux horizons.

Le GM 35 aura eu une mission défensive au profit des centres de résistance autour de l’aéroport. Seul les DLO et le médecin auront été confrontés à de violents combats.

Le 12, le GM 35 reçoit l’ordre de départ par voie aérienne vers Saïgon qu’il rejoindra le lendemain où il sera au complet à la BAPS (Base aéroportée sud) à 16h00.

Du 16 janvier au 13 mars 1954, ATLANTE (Aréthuse,…)

Le 13 janvier, le GM 35 se pose à Saïgon et les 14 et 15 seront consacrés à la remise en condition et au briefing préparatoire à l’opération Aréthuse, première phase d’Atlante. Le GM 35 fait partie du GAP 3 avec le 2e BEP, le 1er BPVN et la 17e compagnie de génie. Le 15, le lieutenant Leduc est promu capitaine.

Le 16, le Groupe est transporté par voie ferrée sur la « Rafale » de Saïgon vers Nha Trang qu’il rejoint le 17 au soir puis se rend sur la plage pour un bivouac qui durera deux jours. Le 18, le capitaine de Grissac (CDU B3) et le lieutenant Izyquel rejoignent le groupe à Nha Trang comme DLO marine.

Le 19 à 15h00, il embarque, avec le GAP 3, sur le « Foudre » en vue d’effectuer un débarquement à Tuy Hoa, une centaine de kilomètres plus au nord, afin d’y établir une tête de pont.

Le 20, à 07h00, débute le débarquement. Très rapidement, tous les objectifs sont atteints. La progression amie est gênée par les mines et les pièges. Les batteries interviennent et tirent chacune une vingtaine de coups.

Du 20 au 29, les opérations de nettoyage de la tête de pont se poursuivent. Les unités changeront plusieurs fois de positions et tireront plusieurs centaines de coups au profit de toutes les unités y compris des commandos marine. Le 25, le canonnier Tran Van Thin de la 3e Batterie sera grièvement blessé par mine.

Le 29, le groupe reprendra des LCM pour rejoindre une zone où il trouvera des camions qui le mèneront, avec le 2e BEP, vers Pleiku-Kontum, sur les Hauts Plateaux situés à 200 kilomètres au nord-ouest de Tuy Hoa où la situation se dégrade. Il rejoindra Pleiku le 31 janvier après avoir subi quelques tirs de grenades sans gravité ni perte. Il s’installera en position défensive à la mi-journée à la sortie Est de Pleiku.

Tout au long du mois de février, les batteries effectueront des raids sur les hauts plateaux en accompagnement du 2e BEP ou du 1er BPVN vers le nord ou vers l’est en direction d’Anké. Les unités consolident leurs positions et celles du secteur, appuient les bataillons et entament l’instruction sur mortier de 81 et 105 HM 2, ces deux moyens étant plus adaptés aux configurations du terrain dans la région. Les batteries s’entraînent au tir mortier de 81 et sur le 75 SR.

Début mars, l’instruction continue mais le 12 mars, le Groupe est visité par le colonel Sauvagnac, commandant les TAP. Le même jour, il reçoit l’ordre de rejoindre le GAP 3 au col de Mang Yang sur la RC 19. Pendant le déplacement du lendemain, il sera protégé par des blindés.

À peine arrivé et déjà en cours d’installation, il reçoit, à 11h00, l’ordre de rejoindre Pleiku sans délai. A son arrivée, le chef d’escadron Millot apprend que le groupe doit rejoindre Hanoi de toute urgence via Tourane (200 Km au nord-est de Pleiku), où des avions civils l’attendent, puis Haiphong. Les déplacements Pleiku-Tourane et Haiphong-Hanoi se feront en Dakota. Un deuxième message lui prescrit d’embarquer en priorité les personnels sachant servir le 105 HM2. L’attaque de Diên Biên Phu vient de commencer. Les deniers éléments rejoindront la Base Arrière de Ha Duong le 16 mars à 15h00.

Pour résumer ces quatre mois le capitaine Leduc s’adressera à la 1ère Batterie en ces termes :

« La batterie se trouve regroupée après quatre mois d’opération. Un seul d’entre-nous manque à l’appel : le canonnier Nguyen Van Thai, tombé au champ d’honneur le 20 novembre à Dien Bien Phu.

Je vous demande de le saluer.

Je tiens à exprimer à tous ma satisfaction pour la façon d’ensemble dont vous vous êtes comportés. En quatre mois d’opérations : parachutés, aérotransportés, par voie de fer et de mer, auto transportés, vous avez bouclé votre tour d’Indochine, manipulé des tonnes de munitions, de matériels, de barbelés, et souvent travaillé pour les autres.

Vous avez pu parfois vous demander ce que vous veniez faire. Vous vous êtes questionnés et interrogés et cela n’a pas été sans heurts. Certains ont eu des actions et des réactions qu’il convient d’éviter à l’avenir.

Je dois vous dire que votre présence, parfois passive, n’a jamais été inutile. À Dien Bien Phu, pendant huit jours, vous avez été les seuls éléments de feu, à Tuy Hoa et à Pleiku, ce fut la même chose.

Chaque fois les paras et leur artillerie étaient dans le premier «paquet» où cela «presse». Je vous demande d’y réfléchir car la preuve est faite que votre seule présence a calmé bien des inquiétudes et rassuré bien des gens.

Vous allez reprendre le travail d’entraînement et d’instruction, de défense et de nettoyage. Je vous demande d’être « toujours prêts ».

Je remercie également la Base Arrière qui dans un travail obscur et parfois ingrat a tout fait pour améliorer au mieux notre situation.

L’avenir ne saurait nous voir inactifs. Pensez-y.

Que chacun travaille pour donner le maximum au moment voulu qui arrivera sans aucun doute ».

Retour à la Base Arrière de Ha Duong, le 17 mars 1954

Du 18 mars à fin juillet 1954, alerte pour Diên Biên Phu.

La période « DELTA » pour des opérations de secteur.

Entre le 18 mars 1954 et fin juillet, le Groupe reste sur sa base arrière mais n’est pas inactif pour autant. Ses yeux resteront tournés vers Diên Biên Phu qui souffre et il y fournira les renforts déjà cités ci-avant, et d’autres hypothèses d’emploi seront envisagées pour lui. Par exemple, au plus fort de la bataille de Diên Biên Phu, le commandement a même envisagé de larguer une batterie avec ses 75 SR qui aurait tiré jusqu’à épuisement des munitions, puis qui aurait ensuite reçu ses mortiers de 4’’2 pour continuer la mission. Tout a été étudié.

Ha Duong formant « point d’appui », son appui feu est souvent demandé par les postes se trouvant dans la limite d’action de ses tubes. Il fournit aussi une section de deux pièces détachées en permanence au sous-secteur du Canal des Rapides. Le poste de Phu Duc à l’est et celui de Phu Ninh au sud furent très souvent appuyés de nuit. ¾ du personnel étant toujours en alerte pour intervenir. Il participera à de nombreuses opérations de secteur qui ne cesseront pas jusqu’à son départ.

À la mi-mars, dès son retour de Pleiku, le GM 35 perçoit des mortiers de 4 pouces 2 (107 mm) et conserve ses 75 SR. A la fin du mois, les 3 batteries seront donc également équipées de 6 pièces de mortier chacune. L’unité est toujours en alerte opérationnelle pour toutes les zones en Indochine. Elle se consacre à l’instruction, peloton d’élèves gradés, sauts, écoles à feu, entretien, amélioration de la défense, incorporation et mutations, etc.

Fin mars, le 31, seule la 1ère Batterie participera à une opération de secteur de la journée avec 4 pièces de 4’’2 avec quelques tirs de mise en place.

Début avril, le GM 35 fournira les renforts déjà cités à Diên Biên Phu et restera toujours en alerte. Courant avril, les batteries sortiront en opérations autour du poste pour soutenir les troupes du secteur.

Ce sera le cas le 21 avril où la B1 fournira 2 pièces de 4’’2 à la B3 pour une opération de nettoyage sur la RC1 à 15 km au nord-ouest du poste. Le 26 avril, la B1 participe à une opération de secteur, avec 4 mortiers, à une dizaine de kilomètres au sud-est de Ha Duong entre la RC 5 et le canal des Rapides, 267 coups seront tirés.

Courant mai, à Ha Duong la vie continue à l’écoute des nouvelles des camarades mais la menace est toujours présente dans le Delta. L’instruction continue, les exercices s’enchaînent : tirs, sauts de jour et de nuit, écoles à feu et opérations de secteur.

Le 7 mai, arrive le dénouement tragique à Diên Biên Phu, nos hommes y ont combattu dans des conditions terribles et sont morts ou prisonniers du Vietminh.

Après 57 jours d’une bataille acharnée, les Viets investissent toutes les positions, certains livrent un ultime baroud. Il n’y aura pas de drapeau blanc sur Diên Biên Phu. Parmi les derniers défenseurs du camp retranché, le maréchal des logis Mathey tombe le 6 mai 1954, assurant jusqu’au bout le service de sa pièce, sous le feu des 105 Viets. En 1977, il sera le parrain de la 50e promotion des sous-officiers d’active de l’École d’application de l’artillerie.

Les 5 et 12 mai, la 1ère Batterie participera à deux opérations de secteur au nord et au sud-est de Ha Duong. Plus de 500 coups y seront tirés.

Le 29 mai, c’est le GM 35, à 2 batteries (B1 et B2), qui sera engagé à une dizaine de kilomètres au nord de Ha Duong pour la journée.

Les nouvelles de l’après Diên Biên Phu arrivent au compte gouttes. Les blessés très grièvement atteints sont rendus et rejoignent l’hôpital Lanessan d’Hanoï. Ce sera le cas de deux hommes de la B2 et un de la B3. Ils pourront donner quelques nouvelles sur l’état de vie ou non de certains de leurs camarades.

En juin, les opérations continuent, du 5 au 8, participation par moitié de toutes les batteries pour une opération avec le secteur en appui du 1er BPVN dans la région de Ha Dong une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Hanoï en direction de Hoa Binh. Plus de 500 coups seront tirés au profit du 1er BPVN.

Deux autres petites opérations auront lieu autour de Ha Duong les 14 et 19 juin.

Le 20 juin, le Groupe apprend que le brigadier Charrier a réussi à s’évader et qu’il sera présenté au colonel Sauvagnac, patron des TAP, dès le lendemain. Aussitôt, le chef d’escadron Millot apprend que le maréchal des logis Delobel et le canonnier Nallet étaient avec lui. Le maréchal des logis Delobel sera retrouvé quelques jours plus tard grâce à l’opiniâtreté de Charrier. Nallet a, lui aussi, réussi la fin de l’aventure et ne sera retrouvé que beaucoup plus tard. Ces trois hommes sont la fierté du Groupe aujourd’hui encore.

MAI 1954 : évasions de Diên Biên Phu du MDL DELOBEL, du BRI CHARRIER et du Cst NALLET

Dans la même équipe, faits prisonniers le 7 mai 1954, ces trois combattants du GM 35 décident de s’évader à la première occasion.

Du 7 au 10 mai, ils sont mis en route sur la RP 41. Le troisième jour, un commissaire politique réunit une quarantaine d’artilleurs pour récupérer, à Diên Biên Phu, des appareils de pointage et des munitions qui auraient été dissimulés.

Après trois autres jours de marche, ils reviennent au PA central où ils sont présentés à un officier supérieur vietminh qui leur explique la mission. Le 14 mai, ils profitent de l’occasion pour récupérer des restes de boites de rations et un morceau de carte et ne retrouvent qu’un appareil de pointage cassé… Furieux devant les résultats, le commissaire politique les renvoie pour rejoindre la colonne à marche forcée.

Le 15 mai, à la première halte, vers 01h00 du matin, ils réussissent à se glisser entre deux sentinelles après deux tentatives infructueuses. Il faut alors ramper, courir, traverser des positions ennemies dont une d’artillerie endormie, marcher dans les ruisseaux pour brouiller les traces, se diriger avec une montre et le soleil. Ils suivent la Nam Youm sur un kilomètre, l’ennemi est partout, et ils décident de s’arrêter jusqu’au lever du jour.

Ils reprennent le déplacement, traversent la piste Pavie à hauteur d’Anne-Marie et voient juste à temps une compagnie viet qui se déplace à quelques mètres d’eux.

Ils progressent vers l’ouest au ras du sol, à travers des forêts de bambous et, le 20 mai, ils tombent sur une patrouille de trois Viets qui les « rafalent » et les poursuivent pendant plus d’une demi-journée, ce qui entame leurs forces et les oblige à négliger quelque peu la topographie. Il était temps car ils n’en pouvaient plus.

Vers le 27 mai, après la traversée d’une forêt de bambous à « quatre pattes », un peu perdus, ils décident de monter sur un piton et réalisent avec stupeur qu’ils sont revenus aux abords de la cuvette. La décision de suivre les lignes de crête est alors prise.

Mais le 28, les vivres sont épuisés ; il faut se rabattre sur quelques fruits et racines que l’un d’entre eux goûte. Si celui-ci n’est pas malade, les deux autres en mangent.

Vers le 30 mai, ils vivent une grande joie en « tombant » sur trois gars du 6e BPC de Bigeard : les sergents Sentenac, Rilhac et Skrodzki. La décision est vite prise d’unir leurs efforts et de continuer ensemble.

Mais la progression est lente car Charrier a les pieds en sang et Delobel est malade. Après un peu de repos, décision est prise de laisser partir Nallet avec le groupe de Sentenac dont la mission est de les faire récupérer dès que possible. Vient donc le temps de la séparation.

Vers le 2 juin, Delobel et Charrier prennent contact avec une vieille « Meo » qui les soigne et les nourrit pendant quelques jours. Après avoir repris quelques forces, aidés et guidés par quelques locaux, ils se déplaceront de village en village, redoutant sans cesse de tomber sur l’ennemi.