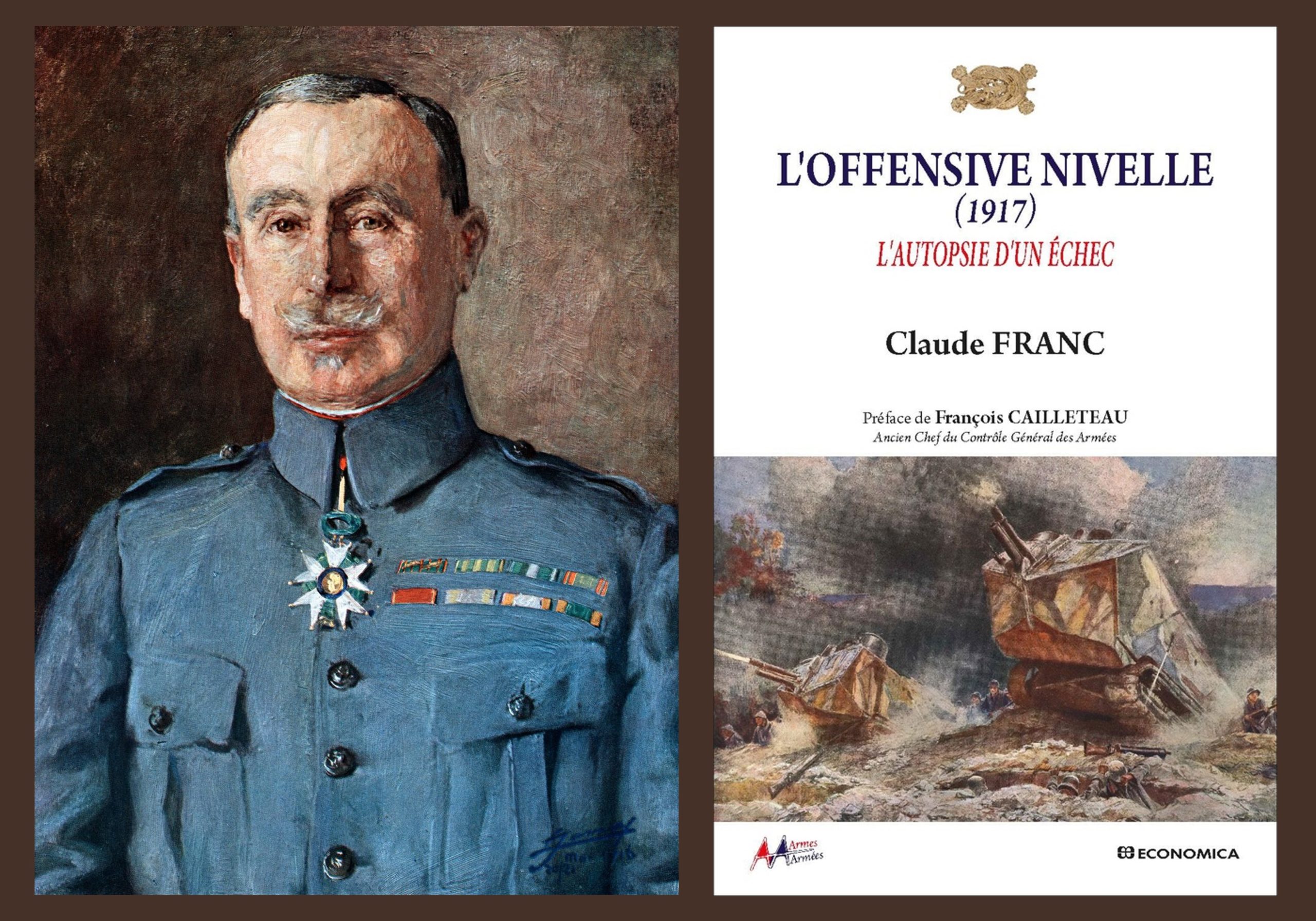

Né à Tulle le 15 octobre 1856, Nivelle était prédisposé par son milieu d’origine à embrasser la carrière militaire, son père est officier et sa mère, britannique, est elle-même fille d’officier. Grâce à son ascendance maternelle, Nivelle maitrisera parfaitement l’anglais, une exception dans le haut-commandement de l’époque.

Reçu simultanément à Saint-Cyr et à Polytechnique en 1876, Nivelle opte pour cette dernière école et en sort deux ans plus tard dans l’artillerie. Il sert aux 19e et 38e R.A. à Nîmes. Capitaine en 1887, ses affectations dans des régiments d’artillerie sont entrecoupées par un détachement à l’état-major du corps expéditionnaire en Tunisie, puis, il entre rapidement à l’École de Guerre, ce qui lui vaut une affectation à l’état-major de l’armée.

Reçu simultanément à Saint-Cyr et à Polytechnique en 1876, Nivelle opte pour cette dernière école et en sort deux ans plus tard dans l’artillerie. Il sert aux 19e et 38e R.A. à Nîmes. Capitaine en 1887, ses affectations dans des régiments d’artillerie sont entrecoupées par un détachement à l’état-major du corps expéditionnaire en Tunisie, puis, il entre rapidement à l’École de Guerre, ce qui lui vaut une affectation à l’état-major de l’armée.

Après l’Afrique du Nord, jeune chef d’escadron il fait partie de l’expédition de Chine en 1900 et est envoyé en mission auprès du gouvernement coréen. Rapatrié, il rejoint le 19e R.A. à La-Fère, puis le commandement des batteries stationnées en Corse, avant d’occuper comme lieutenant-colonel le poste de commandant de l’artillerie du département d’Oran, avant celui de chef d’état-major de l’artillerie du 19e Corps à Alger.

Colonel en 1911, il est affecté au parc d’artillerie de la place de Vincennes. À la mobilisation, il effectue son temps de commandement à la tête du 5e régiment d’artillerie à Besançon, régiment d’artillerie du 7e corps.

Une ascension fulgurante de colonel chef de corps à commandant d’armée

Il entre donc en campagne en Alsace avec le 7e corps, puis combat sur la Marne, où son corps d’armée est intégré à l’armée Maunoury. D’emblée, au cours de ces premiers engagements, il s’affirme comme un artilleur remarquable, particulièrement manœuvrier et parvenant à rétablir des situations compromises grâce à une parfaite maîtrise de ses feux, notamment en Alsace où la capture de 24 canons allemands lui vaut une citation à l’ordre de l’armée et sur l’Aisne, à la mi-septembre, où par la seule manœuvre de concentration de ses trajectoires, il brise net un retour offensif allemand.

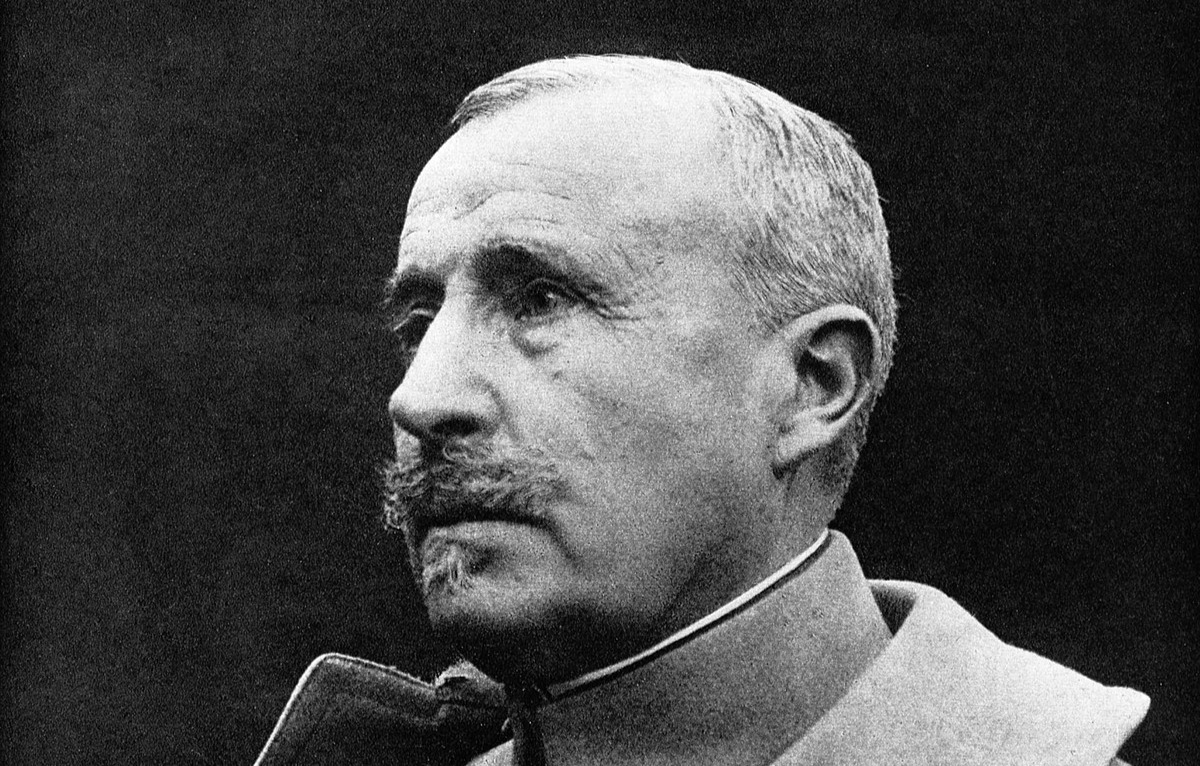

Nommé brigadier en octobre 1914, il fait preuve des mêmes qualités à la tête d’une brigade d’infanterie. En janvier 1915, il s’oppose avec succès à un assaut allemand sur Soissons et est proposé le jour même pour le commandement d’une division qui lui est confié le mois suivant. Sa carrière sera désormais particulièrement rapide au point qu’en 1917, le jugement que l’amiral Lacaze, ministre de la Marine portera sur lui sera cinglant : « Une plante de serre poussée trop vite ».

Commandant le 3e corps d’armée depuis décembre 1915, il est à Verdun début avril. Remarqué une fois encore, notamment lors de la première contre-attaque sur Douaumont, c’est à lui qu’échoit le commandement de la 2e armée lorsque Pétain est appelé au commandement du groupe d’armées Centre le 1er mai.

Il avait été remarqué par Poincaré le 19 avril lors d’une visite à Verdun : « À La Bévaux, le général Nivelle qui commande le 3e corps d’armée devant Douaumont et Vaux, nous explique les offensives qu’il prépare pour dégager le fort de Vaux trop serré par les Allemands et reprendre, si possible, celui de Douaumont. Le général parle clairement, sobrement, paraît froid et résolu ; de tous, c’est un de ceux qui nous font, à Roques et à moi, la meilleure impression ».

Le vainqueur de Verdun

Il s’oppose avec succès aux dernières offensives allemandes de l’été, et les 24 octobre et 3 novembre 1916, par une combinaison étroite d’une très forte concentration d’artillerie avec les assauts des fantassins de Mangin qui a pris le commandement du 11e corps, il enlève d’un seul bond les positions allemandes de Douaumont et rétablit la ligne de front d’avant le 21 février. Ce succès a un énorme retentissement. Nivelle représente alors la nouvelle école, celle du barrage roulant d’artillerie protégeant la progression des unités d’infanterie qui est alors opposée à la méthode qu’il pense surannée des objectifs successifs limités.

C’est à ce titre qu’il est choisi pour succéder à Joffre dont l’étoile avait considérablement pâli après le semi-échec de la bataille de la Somme. Il est nommé commandant en chef des armées du nord-est en décembre 1916. Il n’est pas douteux que cette promotion répond à un souci du gouvernement Briand de disposer d’un commandant en chef plus souple que ne l’avait été Joffre, dont l’intransigeance dans le respect de ses attributions avait fini par lasser.

En fait, fin 1916, lorsque le gouvernement s’interroge sur la relève de Joffre, d’emblée, un nom s’impose, Pétain, Castelnau étant hors jeu comte tenu de l’opposition irréductible des milieux politiques. Pétain compte parmi ses ardents défenseurs le ministre de l’Instruction publique, Paul Painlevé.

Or, le commandant du groupe d’armées du Centre (G.A.C.) n’est pas populaire. On lui reproche sa froideur et son refus d’occuper le poste de commandant en chef des armées du Nord et du Nord-Est tant que Joffre demeurerait, même symboliquement, son supérieur direct.

Influencé notamment par André Maginot, Briand porte alors son choix sur Nivelle, plus accommodant, qui compte beaucoup de partisans parmi les officiers du grand quartier général (G.Q.G.) et dont la popularité est au zénith après ses succès à Verdun. Ce choix entraine une querelle avec Painlevé, qui reproche à Nivelle de ne pas disposer de l’expérience nécessaire au commandement suprême et qui attend de lui des preuves de ses compétences aux plus hauts échelons avant des se prononcer en sa faveur. Ecarté un temps du gouvernement, Painlevé y revient en mars 1917, en charge du ministère de la Guerre avec des préventions certaines à l’encontre du général en chef nommé contre son avis.

Par ailleurs, force est de constater que, pour Nivelle, cet avancement éclair le place dans une position délicate vis à vis de ses subordonnés directs, tous plus anciens que lui. En outre, confronté à Lyautey à qui échoit le ministère de la Guerre, Nivelle peut être assuré que de ce côté, le ministre ne cédera aucune parcelle de ses prérogatives.

Le nouveau commandant en chef va donc s’entourer de collaborateurs qui lui font confiance. Pétain, très sceptique sur la généralisation de la « méthode Nivelle » et toujours partisan d’attaquer en plusieurs points pour pouvoir manœuvrer refuse de le suivre dans ce qu’il considère comme une aventure. Nivelle se tourne alors vers Micheler, l’ancien commandant de la 10e armée dans la Somme, dont il fait son adjoint avec attributions de commandant de groupe d’armées et surtout vers Mangin, son ancien subordonné à Verdun à qui il confie le commandement d’une armée forte de 350 000 hommes

La « méthode » : le retour à l’offensive brusquée

Pour Nivelle, le secret de la victoire, la percée du front ennemi, se trouve donc dans la formule mise en œuvre à Verdun et qui doit être étendue à l’ensemble du théâtre. Il va donc se livrer dès sa prise de commandement à une remise en cause totale des procédés tactiques d’une part et à une refonte de la planification arrêtée d’autre part.

Au sujet de cette dernière, fin 1916, alors que s’achevait la bataille de la Somme et que Joffre était encore investi du commandement des armées françaises, une conférence réunissait à Chantilly, les 15 et 16 novembre, les commandants en chef des armées alliées. Joffre et le maréchal Haig y ont décidé d’agir en prolongeant les effets de la bataille de la Somme par une action concertée entre Scarpe et Oise.

L’idée de manœuvre consistait à frapper des coups successifs et coordonnés de manière à désorienter l’ennemi et à lui interdire un emploi coordonné et cohérent de ses réserves. Dans ce cadre, les Britanniques devaient initialement attaquer le 1er février, sur la direction de Bapaume, puis élargir ensuite la zone d’attaque aux Flandres.

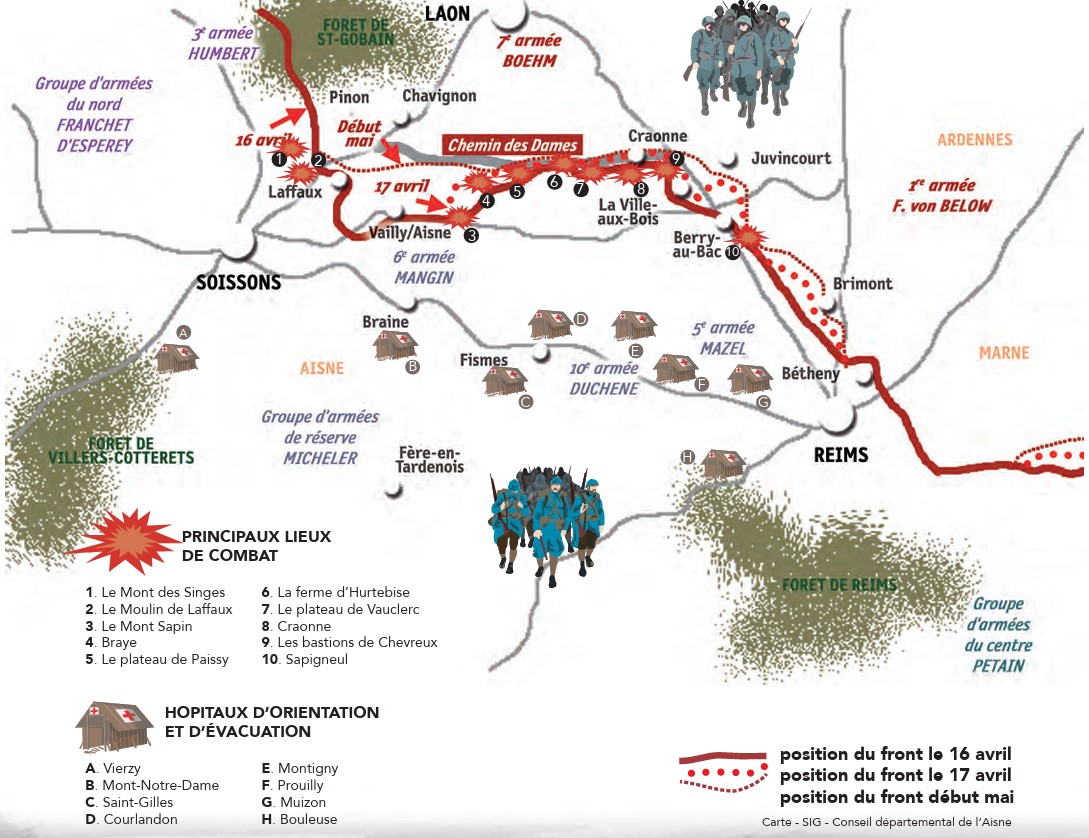

Ensuite, Foch, à la tête du groupe d’armée nord (G.A.N.), chargé de l’effort principal, devait attaquer entre Somme et Oise en direction de Saint-Quentin, tandis que la 5e armée (Mazel), agissant décalée dans le temps, devait, à compter du 20 février, attaquer entre Soissons et Reims. C’était la suite logique des opérations de la Somme qui devait mettre à profit l’usure des forces allemandes réalisées dans cette zone en 1916.

Dès qu’il fut investi du commandement, Nivelle déplace le centre de gravité de l’attaque de la région de la Somme à celle de l’Aisne, et modifie la chronologie des opérations. Il veut fixer l’ennemi entre l’Oise et Arras, puis rompre d’un seul coup, par une attaque brusquée, en 24 ou 48 heures, le front entre Reims et le canal de l’Oise à l’Aisne, puis la brèche étant ouverte, y engouffrer des unités en exploitation vers Laon, puis Guise, afin d’enrouler le dispositif allemand.

Dans la conception de Nivelle, débouchant du Chemin des Dames, les armées françaises devaient converger entre Sambre et Escaut avec les armées anglaises d’Artois. À cet effet, l’économie des forces est profondément modifiée : le G.A.N., commandé par Franchet d’Espèrey depuis la disgrâce de Foch, passe de quatre armées à deux — soit de 48 divisions à 24 — et la mission de rupture et d’exploitation, l’effort de Nivelle, est confiée à un nouveau groupe d’armées, le groupe d’armées de réserve (G.A.R.) sous le commandement du général Micheler. Il est constitué des 5e, 6e et 10e armées sous les ordres respectifs des généraux Mangin, Mazel et Duchêne.

Il est de fait que, l’opération principale devant se dérouler sur le front de l’Aisne, soit dans la zone d’action du G.A.C., il semblait normal qu’elle fût dirigée par son chef. Pressenti initialement, Pétain exprime ses fortes réticences, lors de la première reconnaissance qu’il mène avec Nivelle : il souligne que le terrain choisi est trop difficile — il avait été écarté pour cette raison par Joffre un an auparavant — donc, qu’à son sens, il était hautement préférable d’éviter le Chemin des Dames pour monter une opération combinée de part et d’autre de Reims, En outre, il marque son opposition formelle à toute idée d’attaque brusquée, condamnée, selon lui à l’échec. Il est donc écarté.

C’est donc sur ces bases que Nivelle diffuse ses directives à ses grands subordonnés, dès la fin décembre : « Le but à atteindre est la destruction de la masse principale des forces ennemies sur le front occidental à la suite d’une bataille décisive, livrée à toutes les forces disponibles de l’adversaire et suivie d’une exploitation intensive ».

Nivelle obtient le soutien britannique à l’exécution de sa manœuvre lors de la conférence de Calais où une convention est signée qui lui confie la direction générale de la campagne de 1917 sur le théâtre franco-belge. Haig accepte formellement ce qu’aucun commandant en chef britannique n’avait auparavant concédé, c’est-à-dire la reconnaissance de la prééminence française en matière d’établissement des plans d’opérations et d’allocation des ressources, mais les sous entendus demeuraient.

Du côté français, les objections à la forme de l’offensive fusent. Au sein même du G.Q.G., le colonel Renouard, chef du 3e bureau, en butte à l’exaltation du chef de cabinet du commandant en chef, le colonel d‘Alençon, ne se rallie aux idées de son chef que par strict devoir de discipline intellectuelle. Le ministre de la Guerre, Lyautey est totalement opposé à ce projet qu’il juge « fumeux » et provoque sciemment à la Chambre un incident qui le place dans l’obligation de démissionner, ce qui entraîne la chute du cabinet Briand et l’investiture du ministère Ribot avec Painlevé à la Guerre.

L’aveuglément face à la manœuvre allemande

Enfin, Hindenburg et Ludendorff, tirant les conséquences de la saignée que leur a fait subir l’offensive de la Somme décident de reconstituer leurs réserves en raccourcissant leur front grâce à un repli sur 70 kilomètres d’Arras à Soissons, conduit méthodiquement entre le 15 et le 19 mars, ce qui fait économiser au commandement allemand le volume de huit divisions.

C’était là un aveu indirect et flagrant des effets de la bataille de la Somme. Nivelle demeure incrédule face à ce repli qui remet en cause toute l’architecture de son plan. À Franchet d’Espèrey qui lui en rend compte, il répond le 7 mars : « Il paraît peu vraisemblable que l’ennemi abandonne sans combat, et même sans résister à outrance l’un des principaux gages qu’il tient sur notre sol, la ligne la plus rapprochée de Paris, jalonnée par Roye – Noyon – Soissons ».

La première conséquence de ce repli est un différend franco-anglais, Haig estimant que l’offensive projetée n’avait plus sa raison d’être. Par ailleurs, l’action du G.A.N. ne pourra plus avoir le même effet d’attraction des réserves allemandes. Le G.Q.G. se voit donc contraint à remodeler sa planification. L’attaque principale, inchangée, sera précédée et accompagnée de trois attaques secondaires : les Britanniques de part et d’autre d’Arras, le G.A.N. avec la seule 3e armée du général Humbert et enfin le G.A.C. avec la 4e armée du général Anthoine sur les Monts de Champagne.

Les deux premières attaques sont destinées à attirer les réserves allemandes, tandis que la troisième a pour objet de faciliter le débouché du G.A.R. Ces dispositions soulèvent des objections chez les commandants d’armées intéressés, notamment Micheler et Mangin. Néanmoins, le 4 avril, Nivelle diffuse une instruction dans laquelle il arrête définitivement les missions qu’il confie à ses grands subordonnés.

Consultés hors de la présence du général Nivelle par le ministre de la Guerre, conscient des réticences latentes qui se faisaient jour, les commandants des groupes d’armées Nord et Centre ne cachent pas leur scepticisme. Pétain, toujours réservé vis-à-vis de son ancien subordonné, se montre le plus critique. Même Micheler, qui par surcroît, éprouve des difficultés à imposer son autorité sur ses commandants d’armées tempère fortement l’optimisme du commandant en chef.

Face à ce dilemme, le ministre de la Guerre se trouve contraint de convoquer le 6 avril à Compiègne, à la veille de l’offensive, un conseil de guerre présidé par Poincaré et réunissant autour des ministres membres du comité de guerre le commandant en chef et les commandants de groupes d’armées. L’époque du commandement sans partage de Joffre est bien révolue ! Face à l’opposition ouverte de ses subordonnés directs, Nivelle propose sa démission qui est refusée. Il est convenu que si la percée n’est pas obtenue en 48 heures, le commandant en chef stoppera son offensive.

Quoi qu’il en soit, c’est mal assuré dans son commandement que Nivelle s’engage dans son offensive. Il conservera, ainsi qu’il le rapporte à Fayolle un souvenir pénible de ce « conseil de guerre » : « 10 avril 1917 : Dîner avec Nivelle qui, après le café, me conduit dans son bureau et m’ouvre son cœur. Il me parle des « ennemis » de l’intérieur et de la dernière réunion du Comité de guerre où avaient été convoqués les commandants de groupe. Ils ont été faibles, dit il : d’Espèrey n’avait pas d’opinion ferme, Micheler ne voulait qu’une attaque à objectif limité, Pétain, le plus mauvais de tous d’après Nivelle, car c’est un « négatif », a conclu à ne rien faire. Castelnau s’en est tiré en disant qu’il connaissait mal la situation. En résumé, aucun ne voulait de la bataille et le gouvernement pas davantage. Il a été amené à donner sa démission qu’on lui a prié de reprendre. Il garde l’ancien plan qui est d’attaquer […] Nivelle n’aime pas Pétain. Ah ! non, et ce dernier le lui rend bien. Querelle de jaloux… ».

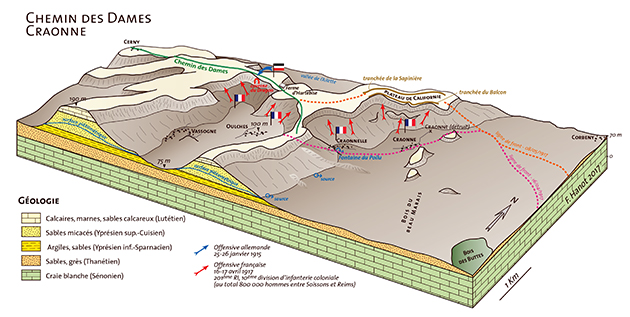

En fait, telle qu’elle apparaît dans les ordres du G.Q.G., la manœuvre de Nivelle était singulièrement compliquée à exécuter : Micheler devait attaquer sur un terrain impossible sur deux directions divergentes sur un front d’une quarantaine de kilomètres. À sa gauche, la 6e armée de Mangin, face au Chemin des Dames, devait y rompre le front pour poursuivre vers Laon puis Guise. À sa droite, la 5e armée de Mazel a pour mission, après avoir percé le front, de poursuivre en direction de Sissonne et Montcornet afin de permettre à la 10e armée de Duchêne de s’intercaler entre les deux premières en vue d’entamer l’exploitation profonde avec un corps de cavalerie.

L’échec et la chute

Au terme d’une puissante préparation d’artillerie, l’assaut débute le 16 avril au matin. Très rapidement, il faut se rendre à l’évidence : protégées dans les « creutes » de la contre-pente du Chemin des Dames, les points d’appui n’ont pas été détruits et doivent être enlevés à l’assaut. Le soir, quelques points clés du Chemin des Dames sont entre les mains des assaillants, la première ligne est quasiment conquise sur la droite, mais la totalité de la crête n’est pas contrôlée, et encore moins tenue.

La percée est loin d’être réalisée et l’artillerie allemande n’est en rien détruite. Nivelle qui sait qu’il doit percer en deux jours renouvelle ses ordres d’offensive pour le lendemain. Il préconise un basculement de l’effort de la 6e à la 5e armée. Les résultats ne sont pas meilleurs que la veille, d’autant plus que les unités sont soumises à une pluie diluvienne.

Or, malgré la confirmation de l’échec de la percée dans les jours qui suivent et contrairement à ses engagements initiaux, Nivelle ne renonce pas. Le 23 avril, il donne de nouveaux ordres d’attaque et réarticule son dispositif. La 6e armée de Mangin est rattachée au G.A.N et la 10e est introduite sur sa droite. Contraint d’engager dans la bataille les moyens destinés initialement à l’exploitation, Nivelle s’engage donc dans une nouvelle bataille d’usure, du même type que les précédentes. L’effort incombe désormais à la 5e armée qui, en liaison avec la 4e, subordonnée au G.A.C., doit s’efforcer de dégager Reims. C’est reconnaître de facto l’échec de sa « méthode ». Le pouvoir politique ne s’y trompera pas. Nivelle va être placé sous étroite surveillance.

En fait, le bilan de l’offensive est loin d’être globalement négatif. Même si la percée n’a pas eu lieu, la crête du Chemin des Dames et l’ensemble des observatoires sont en notre possession. Mais la désillusion est à la mesure des espoirs qui avaient été placés dans le succès escompté de l’offensive. Les pertes, si elles ont été sévères, sont bien moins importantes, proportionnellement que celles enregistrées lors des offensives de 1915 ou sur la Somme. L’échec de ce qui était attendu comme une victoire décisive se transforme donc dans l’opinion en défaite.

Les rumeurs les plus insensées circulent, tant au sein des unités que dans les couloirs de la Chambre. Les pertes sont démesurément amplifiées. Dès le 29 avril, Pétain est nommé chef d’état-major général directement subordonné au Comité de guerre, organisme interministériel, avec droit de regard sur les opérations. C’en est fini de l’indépendance du commandement en matière de conduite des opérations. Fin avril, de nouvelles opérations à objectif limité consolideront les positions françaises sur l’ensemble du dispositif du Chemin des Dames. L’idée de percer est abandonnée.

Mais l’heure de Nivelle est passée. Ses tentatives de se couvrir en faisant porter la responsabilité de l’échec sur ses subordonnés, qu’il relève de leur commandement, action qui ne le grandit pas, ne servent à rien. Il doit démissionner, ce à quoi il se résout le 15 mai. Pétain est appelé à le remplacer, et Foch, revenant de sa disgrâce de l’hiver précédent est nommé chef d’état-major général, tandis que l’armée française est secouée par une grave crise de moral, les mutineries.

En fait, Nivelle avait commis une grave erreur d’interprétation. Les conditions dans lesquelles il avait rétabli la situation à Verdun en octobre — novembre 1916 sur un front très étroit n’étaient aucunement transposables sur l’Aisne, dominée sur tout son cours par une crête tenue par l’ennemi. En outre, à Verdun, s’il avait rétabli la ligne des forts (Douaumont – Vaux) sur la rive droite, jamais Nivelle, ni Mangin, ne s’étaient lancés dans une quelconque exploitation.

Par ailleurs, imposer aux échelons tactiques d’exécution une planification très contraignante en termes de délais est une vue de l’esprit : lors de l’offensive, la progression de l’infanterie était strictement minutée de manière conjointe avec l’application du « barrage roulant » des feux d’artillerie. Or la conduite d’un engagement relève par essence de la contingence.

De surcroît, Nivelle, en imposant sa conception à des subordonnés plus que réticents et certains froissés de la rapidité de son ascension, n’avait pas réalisé autour de sa personne la cohésion du commandement indispensable pour la conduite d’opérations décisives.

Enfin, le G.Q.G. manquait singulièrement de renseignements sur la nature exacte du dispositif ennemi dans la zone d’attaque, tandis que l’ennemi, était, lui, parfaitement au courant des intentions du commandement français du fait d’imprudences commises du côté français.

Déchargé du commandement suprême, il est question un moment de conserver à Nivelle un commandement opérationnel, celui d’un groupe d’armées. Mais Pétain s’y refuse. Alors que Painlevé était partisan d’une mise à la retraite d’office, il se rallie à l’idée de le faire comparaître, ainsi que Mangin, devant une commission d’enquête. Un conseil d’enquête, composé des généraux Foch, Gouraud et Brugère, c’est-à-dire de généraux qui n’ont pas servi sous les ordres du général Nivelle au moment des faits qui lui sont reprochés, est donc mis sur pied. Il fut reconnu à la décharge de Nivelle qu’aucune faute n’avait été commise dans l’exercice de son commandement. Aussi, le 25 décembre 1917, Nivelle prend le commandement à Alger du 19e Corps. Il est rappelé à Paris en février 1920.

En 1919, il entre au Conseil supérieur de la Guerre où il est maintenu en activité sans limite d’âge. Il décède de maladie le 22 mars 1924 à Paris, sans avoir rédigé ses mémoires.