29 mars 502 : promulgation de la Loi Gombette (ou Loi des Burgondes),

code de lois civiles et pénales promulgué au début du VIe siècle par le roi des Burgondes Gondebaud, puis augmenté par ses successeurs Sigismond et Godomar III, fixant les usages à respecter par les sujets burgondes du Royaume. Elle a pour complément la « loi romaine des Burgondes » (lex romana Burgundionum) concernant les sujets « romains » du Royaume, c’est-à-dire les autochtones gallo-romains. La lex Burgundionum a très tôt été plus couramment appelée du nom de son promulgateur lex Gundobada (« loi de Gondebaud »), puis lex Gumbata, ce qui a donné en français « loi Gombette ».

code de lois civiles et pénales promulgué au début du VIe siècle par le roi des Burgondes Gondebaud, puis augmenté par ses successeurs Sigismond et Godomar III, fixant les usages à respecter par les sujets burgondes du Royaume. Elle a pour complément la « loi romaine des Burgondes » (lex romana Burgundionum) concernant les sujets « romains » du Royaume, c’est-à-dire les autochtones gallo-romains. La lex Burgundionum a très tôt été plus couramment appelée du nom de son promulgateur lex Gundobada (« loi de Gondebaud »), puis lex Gumbata, ce qui a donné en français « loi Gombette ».

C’est le premier recueil de lois d’un roi germanique en Gaule ; après lui sont parus les codes concernant les Wisigoths, puis ceux concernant les Francs. Aucun ne montre mieux la fusion de l’élément romain avec l’élément germanique.

29 mars 1461 : bataille de Towton (guerre des Deux-Roses).

C’est la plus grande et la plus sanglante bataille à avoir jamais été livrée sur le sol anglais ainsi que la journée la plus meurtrière de toute l’histoire de l’Angleterre. Selon les chroniques médiévales, plus de 50 000 soldats des maisons d’York et de Lancastre se sont combattus ce dimanche des Rameaux pendant plusieurs heures et dans des conditions météorologiques déplorables, et une proclamation diffusée une semaine après la bataille rapporte que 28 000 hommes ont péri sur le champ de bataille. Cet engagement provoque un changement monarchique en Angleterre, Édouard IV remplaçant Henri VI sur le trône et forçant les principaux partisans des Lancastre à partir.

Henri VI a un caractère faible et ne dispose pas de toutes ses facultés mentales. Son gouvernement inefficace encourage les nobles à comploter pour le manipuler et la situation dégénère en guerre civile entre les partisans de sa maison et ceux de Richard Plantagenêt, le duc d’York. Après la capture du roi par les Yorkistes lors de la bataille de Northampton en 1460, le Parlement d’Angleterre passe un acte d’Accord selon lequel Richard et sa lignée succéderaient à Henri VI sur le trône. Marguerite d’Anjou, l’épouse du roi, refuse d’accepter que leur fils Édouard de Westminster soit ainsi dépossédé de ses droits et lève une armée avec l’aide de nobles mécontents. Richard d’York est tué à la bataille de Wakefield et ses titres et ses prétentions au trône sont transmis à Édouard, son fils aîné. Certains nobles qui hésitaient jusqu’alors à soutenir les prétentions de Richard considèrent que les Lancastre ont bafoué l’acte d’accord, et Édouard trouve suffisamment de soutien auprès d’eux pour se proclamer roi. La bataille de Towton doit ainsi accorder à son vainqueur le droit de régner sur l’Angleterre par la force des armes.

Henri VI a un caractère faible et ne dispose pas de toutes ses facultés mentales. Son gouvernement inefficace encourage les nobles à comploter pour le manipuler et la situation dégénère en guerre civile entre les partisans de sa maison et ceux de Richard Plantagenêt, le duc d’York. Après la capture du roi par les Yorkistes lors de la bataille de Northampton en 1460, le Parlement d’Angleterre passe un acte d’Accord selon lequel Richard et sa lignée succéderaient à Henri VI sur le trône. Marguerite d’Anjou, l’épouse du roi, refuse d’accepter que leur fils Édouard de Westminster soit ainsi dépossédé de ses droits et lève une armée avec l’aide de nobles mécontents. Richard d’York est tué à la bataille de Wakefield et ses titres et ses prétentions au trône sont transmis à Édouard, son fils aîné. Certains nobles qui hésitaient jusqu’alors à soutenir les prétentions de Richard considèrent que les Lancastre ont bafoué l’acte d’accord, et Édouard trouve suffisamment de soutien auprès d’eux pour se proclamer roi. La bataille de Towton doit ainsi accorder à son vainqueur le droit de régner sur l’Angleterre par la force des armes.

En arrivant sur le champ de bataille, l’armée yorkiste est surpassée en nombre car une partie de ses forces, commandée par le duc de Norfolk, n’est pas encore arrivée. Mais le commandant yorkiste, le baron Fauconberg, donne l’ordre à ses archers de tirer profit du vent favorable en faisant pleuvoir des volées de flèches sur leurs adversaires. Les Lancastre abandonnent alors leurs positions défensives car leurs archers n’ont pas la portée suffisante pour atteindre les lignes ennemies. Le combat au corps à corps qui s’ensuit dure plusieurs heures, épuisant les combattants. L’arrivée des troupes de Norfolk revigore les Yorkistes qui, encouragés par Édouard, mettent en déroute l’armée adverse. Beaucoup de Lancastriens sont tués pendant leur fuite, certains sont piétinés par leurs propres camarades et d’autres encore se noient. Plusieurs de ceux qui sont faits prisonniers sont exécutés.

La puissance de la maison de Lancastre est gravement affaiblie par la bataille. Henri VI fuit le pays, nombre de ses plus fervents partisans sont morts ou en exil, et Édouard IV règne sur l’Angleterre de façon ininterrompue pendant neuf ans, avant que les hostilités ne reprennent et qu’Henri VI ne remonte brièvement sur le trône. Les générations suivantes se souviennent de la bataille telle qu’elle est décrite par William Shakespeare dans le dernier volet de sa trilogie dramatique Henri VI. En 1929, une croix est érigée sur le champ de bataille pour commémorer l’événement. Plusieurs charniers et d’autres restes archéologiques reliés à la bataille sont trouvés dans la région plusieurs siècles après le combat.

29 mars 1631 : Richelieu fait publier le « Règlement sur le fait de la Marine » qui vise à donner les premiers fondements d’une organisation administrative de la Marine française.

Deux facteurs motivent le « grand dessein » naval de Richelieu. Le premier est d’ordre domestique : faire rentrer dans le rang toutes les formes de résistance à l’autorité royale. Outre les innombrables complots nobiliaires qu’il faut déjouer, il y a une ville qui dans toute l’Europe symbolise ce rejet de l’autorité royale : La Rochelle. Depuis la fin du XVIe siècle et les guerres de religion, la cité protestante vit presque de façon indépendante et semble invulnérable derrière ses murailles et son port qui lui offrent toutes les possibilités du commerce et du ravitaillement. En 1621, la ville crée même une amirauté rebelle, symbole fort dont le roi et son puissant ministre ne peuvent prétendre venir à bout sans flotte. La deuxième priorité est à la fois économique et internationale : rattraper le retard pris sur les autres puissances navales, tout particulièrement les Hollandais qui s’affirment au début du XVIIe siècle comme des géants des mers rivalisant avec les Espagnols, les Portugais et les Anglais. Surnommés au départ les « Gueux de la mer » ces derniers se sont progressivement emparés de tout le commerce avec les Indes orientales et disposent vers 1620 de la première flotte marchande d’Europe. Les ports français de l’Atlantique sont massivement fréquentés par les Hollandais qui contrôlent ainsi l’essentiel du commerce extérieur du pays. Une réussite qui impressionne le cardinal et qu’il est décidé à imiter.

Richelieu entre au conseil du roi en 1624 et obtient assez rapidement du roi les moyens de sa politique. Il crée officiellement la Marine royale en 1624, supprime la fonction d’amiral de France qui était inamovible pour centraliser les grandes décisions maritimes et mettre la marine à l’abri des grands féodaux. C’est ainsi qu’est créée à son profit la charge de grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France et que le Cardinal obtient le gouvernement de la plupart des ports du royaume (de 1626 à 1631). En , lorsqu’il rachète aux Gondi le généralat des galères et le marquisat des îles d’Hyères d’où appareillent les flottes toulonnaises, Richelieu devient quasiment le seul maître du littoral de tout le royaume. Le Cardinal développe des infrastructures de base et entreprend le lancement d’une flotte de guerre spécifique. Les débuts sont difficiles. Des gros travaux sont réalisés au Havre, qui reste un port mal protégé et difficilement accessible. Brouage, qui s’envase, est un échec coûteux. Richelieu est plus heureux à Brest et Toulon, mais les travaux y restent toutefois de faible ampleur. Richelieu s’informe et se fait aider par les frères Razilly qui parcourent les mers, du Maroc aux bouches de l’Amazone, mais l’expérience et le savoir-faire manquent. Dix-huit vaisseaux sont commandés en 1626 et six l’année suivante, mais comme il n’existe pas encore d’arsenaux français, il faut les faire construire en Hollande et en Suède. L’alliance suédoise, judicieusement signée en 1631, permet la livraison de canons suédois (les meilleurs d’Europe à cette époque) ainsi que de chanvre, de mâts, de cuivre, de bois de sapin et autres agrès. Richelieu fait embaucher de nombreux charpentiers hollandais, crée des chantiers navals à Indret et à La Roche-Bernard. En 1627, sont créées les trois premières escadres françaises : de Guyenne, Bretagne et Normandie, basées à Brouage, Brest et au Havre.

Cette volonté de faire émerger la France en tant que puissance navale provoque la plus vive inquiétude de la Hollande mais surtout de l’Angleterre, déjà inquiète des entreprises de Louis XIII et Richelieu contre la cité protestante de La Rochelle. Des voix nombreuses s’élèvent en Angleterre contre la montée en puissance maritime d’un pays qui dispose déjà de l’une des plus grandes forces terrestres du continent. Le duc de Buckingham partage ces craintes et, dans l’espoir de provoquer la révolte de La Rochelle, débarque en 1627 dans l’île de Ré, ce qui, effectivement provoque la révolte de la ville. Les motivations religieuses face à la France sont donc étroitement interconnectées avec l’économique et, surtout, la volonté pour Londres de contrôler toutes les mers limitrophes de l’Angleterre. Un débarquement français surprise réussit à reprendre l’île de Ré, et le siège de La Rochelle se termine en 1628, après une ultime tentative de la Royal Navy pour le faire lever. Avec la digue construite pour isoler la ville, la marine royale s’est aussi dotée de 35 navires, effort tout à fait considérable.

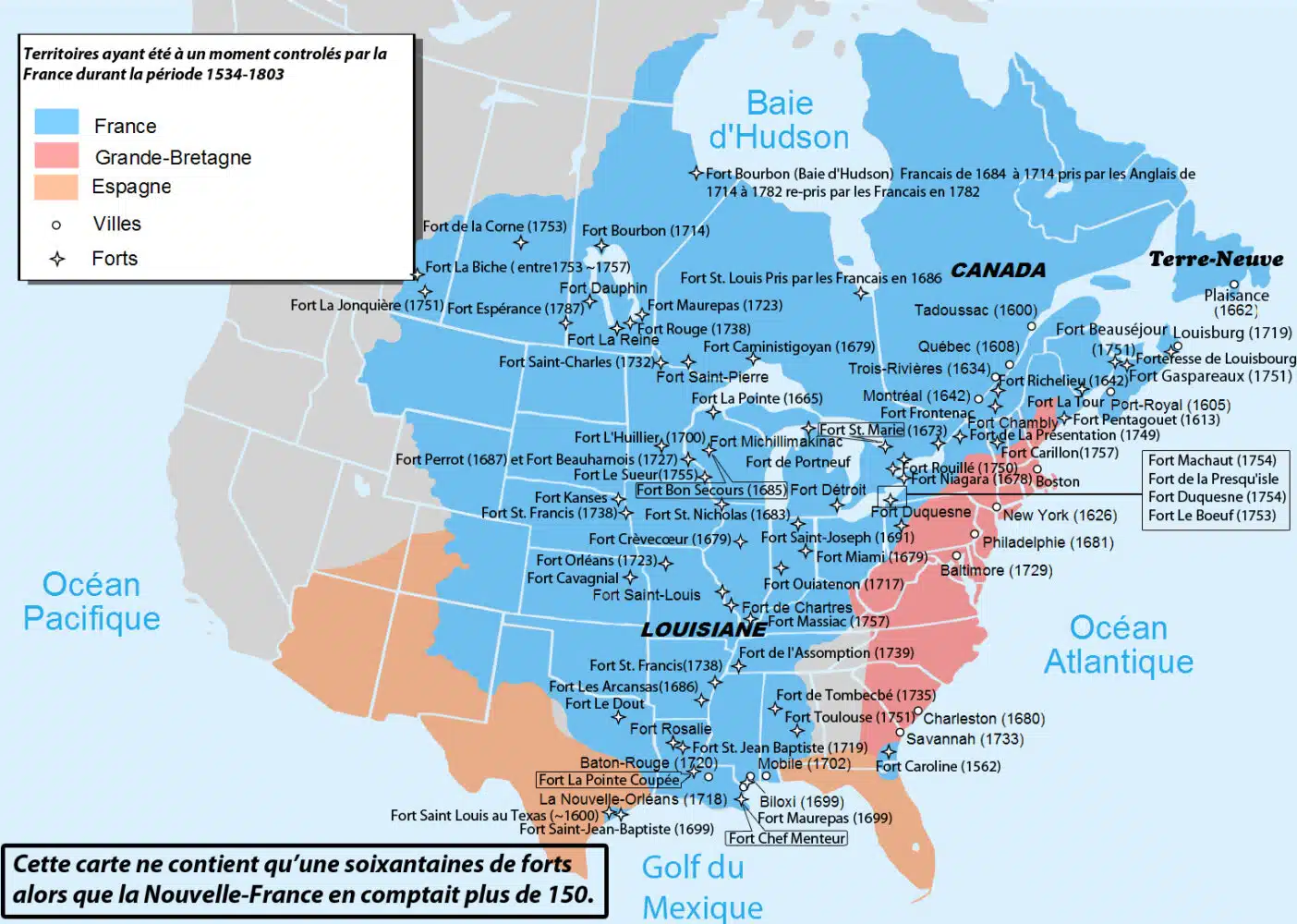

29 mars 1632 : traité de Saint-Germain-en-Laye.

Le traité de Saint-Germain-en-Laye a été signé le . Par ce traité, l’Angleterre a rendu à la France la Nouvelle-France (Québec) dont elle s’était emparée en 1629.

Le , une flotte anglaise, sous le commandement de David Kirke, avait réussi à prendre le poste de traite de Québec en interceptant les ravitaillements, ce qui a pour effet de réduire Samuel de Champlain et ses hommes à la famine.

Le traité a également fourni à la France une compensation pour des marchandises saisies pendant la prise de la Nouvelle-France.

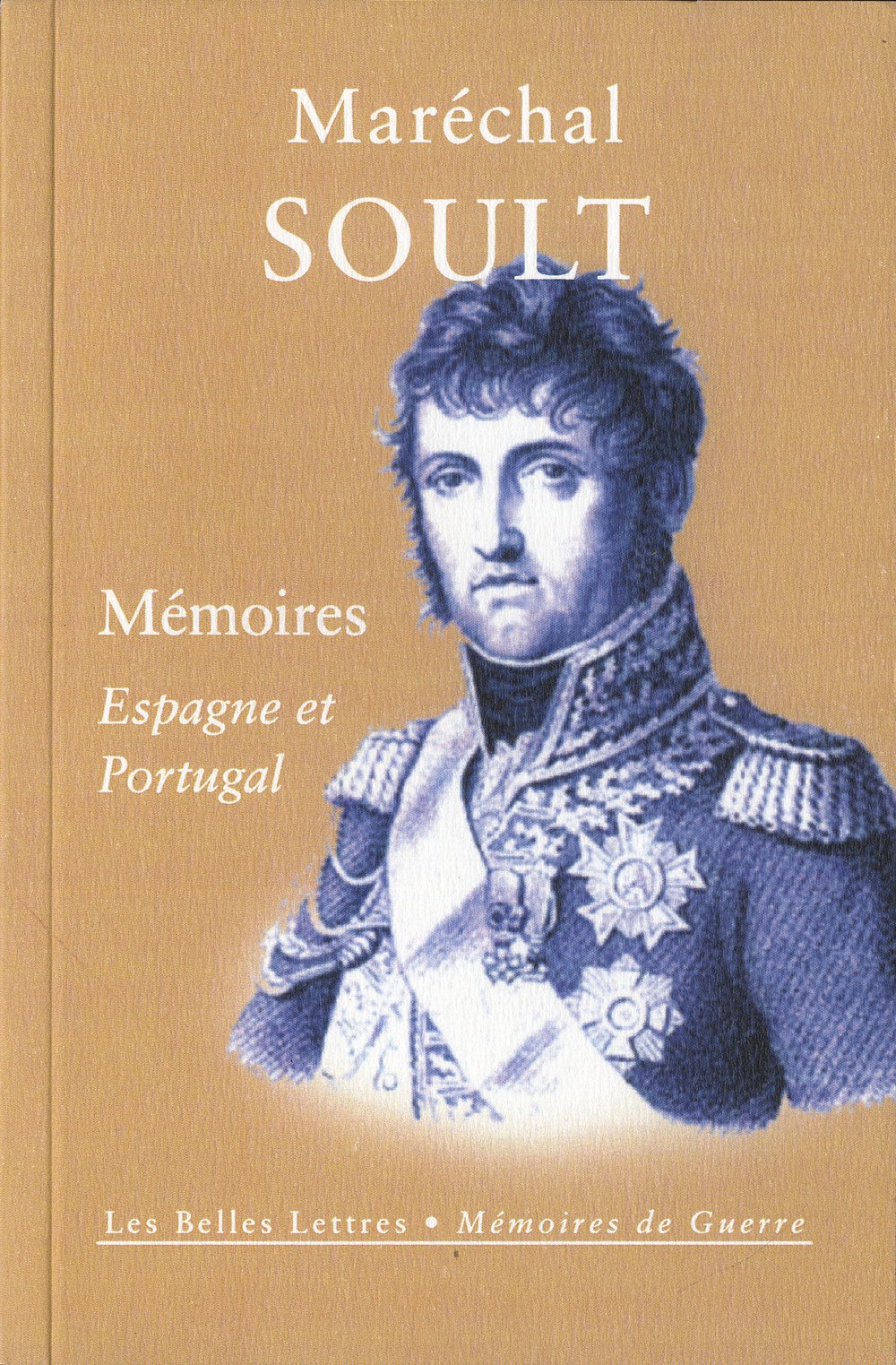

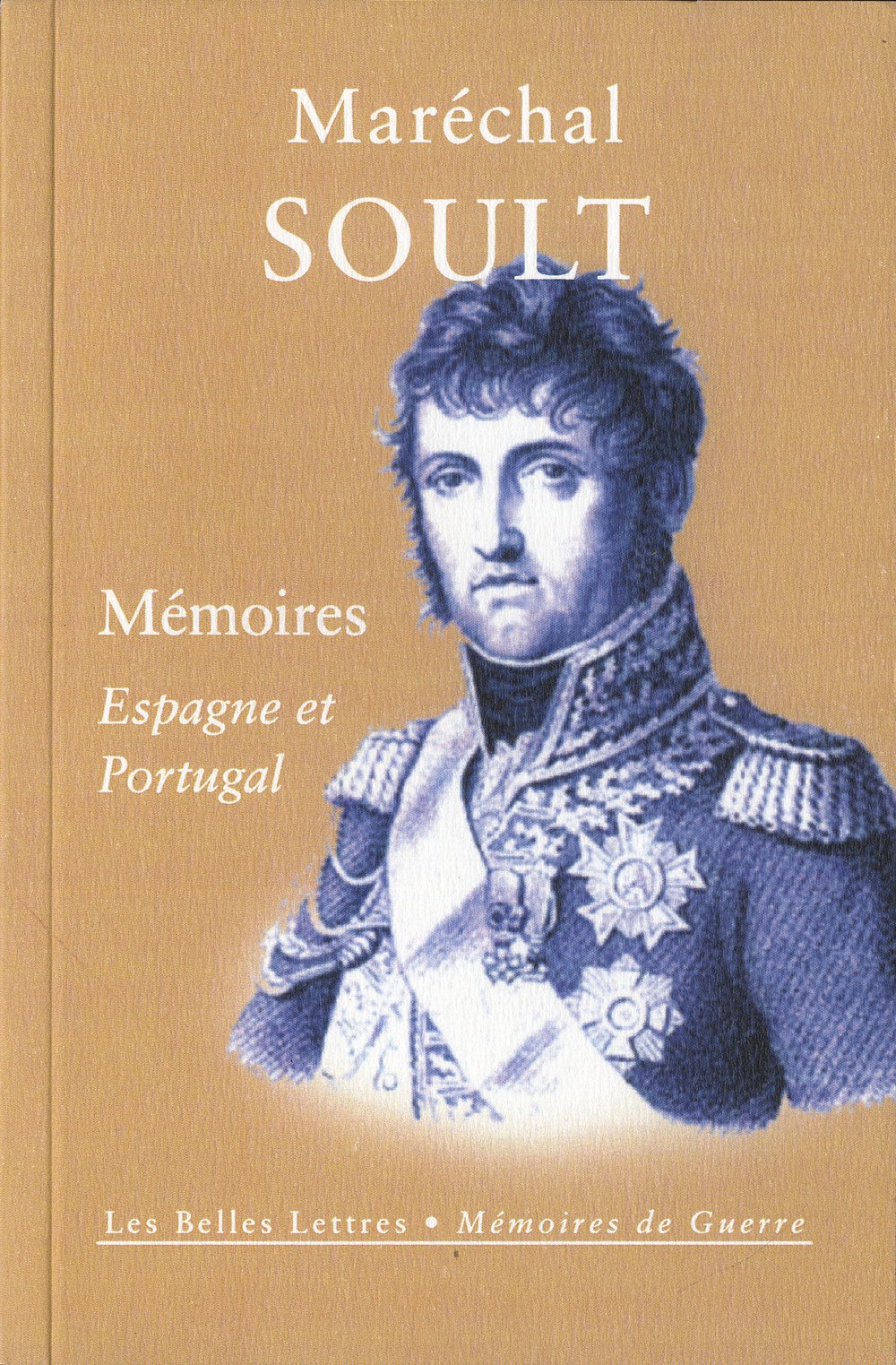

29 mars 1769 : naissance du maréchal d’Empire Jean-de-Dieu Soult.

Jean-de-Dieu Soult, 1er duc de Dalmatie, né le à Saint-Amans-la-Bastide, aujourd’hui Saint-Amans-Soult (Tarn), où il est mort le , est un militaire et homme d’État français.

Fils de notaire, il s’engage dans l’armée royale à 16 ans et connaît une ascension fulgurante sous la Révolution française : sous-lieutenant en 1792, il est général de brigade deux ans plus tard, puis de division en 1799. Il participe dans l’intervalle à de nombreuses batailles au cours desquelles il fait preuve de courage et de talent. Élevé à la dignité de maréchal d’Empire le , il est considéré par Napoléon, après la bataille d’Austerlitz (1805) à laquelle il contribue de manière décisive, comme « le premier manœuvrier de l’Europe ». Après s’être distingué à Iéna, Eylau et Heilsberg de 1806 à 1807, il est affecté l’année suivante dans la péninsule Ibérique, où il demeure presque sans interruption jusqu’en 1814. Il y remporte des succès majeurs comme la bataille d’Ocaña en 1809, mais rencontre davantage de difficultés face à l’armée anglo-portugaise du général Wellington qui lui inflige plusieurs défaites. Dans les derniers mois de l’Empire, c’est à lui que revient la tâche de défendre pied à pied la frontière française des Pyrénées. Il est également chef d’état-major de Napoléon à la bataille de Waterloo en 1815.

Fils de notaire, il s’engage dans l’armée royale à 16 ans et connaît une ascension fulgurante sous la Révolution française : sous-lieutenant en 1792, il est général de brigade deux ans plus tard, puis de division en 1799. Il participe dans l’intervalle à de nombreuses batailles au cours desquelles il fait preuve de courage et de talent. Élevé à la dignité de maréchal d’Empire le , il est considéré par Napoléon, après la bataille d’Austerlitz (1805) à laquelle il contribue de manière décisive, comme « le premier manœuvrier de l’Europe ». Après s’être distingué à Iéna, Eylau et Heilsberg de 1806 à 1807, il est affecté l’année suivante dans la péninsule Ibérique, où il demeure presque sans interruption jusqu’en 1814. Il y remporte des succès majeurs comme la bataille d’Ocaña en 1809, mais rencontre davantage de difficultés face à l’armée anglo-portugaise du général Wellington qui lui inflige plusieurs défaites. Dans les derniers mois de l’Empire, c’est à lui que revient la tâche de défendre pied à pied la frontière française des Pyrénées. Il est également chef d’état-major de Napoléon à la bataille de Waterloo en 1815.

Au retour de la monarchie, Soult traverse d’abord une période d’exil, mais finit par rentrer en grâce et entame une carrière politique importante, notamment sous la monarchie de Juillet. Ministre de la Guerre, il est le principal instaurateur de la Légion étrangère en 1831. Par trois fois chef du gouvernement, il détient le record de longévité à ce poste (9 ans, 3 mois et 17 jours, dont 6 ans, 10 mois et 20 jours en continu). En 1847, il reçoit du roi Louis-Philippe le titre unique de « maréchal général de France ». Il est, avec Davout, Lannes, Masséna et Suchet, un des seuls maréchaux capables de diriger une armée en l’absence de l’Empereur, mais aussi un individu cupide, pillard en temps de guerre et à la loyauté politique changeante.

29 mars 1809 : prise de Porto (Portugal).

La bataille de Porto, bataille d’Oporto ou bataille du Douro eut lieu le , quand les Français sous les ordres du maréchal Soult infligèrent une défaite aux Portugais sous les ordres de Lima Barreto et Vaz Parreiras, en dehors de la ville de Porto. Cette bataille s’inscrit dans la suite des tentatives napoléoniennes d’envahir le Portugal et l’Espagne.

Les Anglais tenaient à cette ville car elle stockait l’ensemble du vin portugais à destination de la Grande-Bretagne. Cette ville, à cette époque était aussi la deuxième plus grande du Portugal. Étant située au bord de la côte, sa capture constitue donc une phase importante de cette seconde invasion française du Portugal.

L’armée française sous les ordres du maréchal Soult étaient composée de quatre divisions d’infanterie.

La première était commandée par le général Pierre Hugues Victoire Merle (elle-même subdivisée en sept bataillons ; 4 provenant du 2e régiment d’infanterie légère, du 4e de ligne et du 15e de ligne ; 3 du 36e de ligne).

La deuxième était commandée par le général Julien Augustin Joseph Mermet (elle-même subdivisée en 5 bataillons ; 4 provenant du 31e régiment d’infanterie légère, du 47e et du 122e de ligne ; 1 provenant du 3e, du 4e et du 5e régiment suisse).

La troisième était commandée par le général Étienne Heudelet de Bierre (elle-même subdivisée en 3 bataillons ; 2 provenant du 22e régiment d’infanterie de ligne et du 66e ; 1 du 15e régiment d’infanterie légère, du 32e, du 82e de ligne, de la Légion du Midi, de la garde parisienne et de la Légion hanovrienne)

La quatrième était commandée par le général Henri François Delaborde (elle-même subdivisée en 3 bataillons du 17e régiment d’infanterie légère, 70e et 86e Ligne).

Le général Jean-Baptiste Francesqui dirige deux divisions de cavalerie composées du 1er régiment de hussards, des 8e et 22e régiments de dragons et des chasseurs hanovriens ainsi que la troisième division du général Armand Lebrun de La Houssaye composée du 17e, 18e, 19e et 27e régiments de dragons et la quatrième du général Jean Thomas Guillaume Lorge composée du 13e, 15e, 22e et 25e de régiments de dragons.

En tout, Soult dispose de 21 500 hommes dont 3 100 cavaliers.

Après avoir été refoulées une première fois du Portugal par l’armée anglaise du futur duc de Wellington, venu prêter main-forte aux Portugais, les troupes françaises de Napoléon commandées cette fois par Soult tentent une seconde invasion.

Entretemps, les Portugais ont pu réorganiser leur armée en demandant l’aide des Anglais : William Beresford est nommé généralissime des armées portugaises. L’armée portugaise se composait de troupes régulières et de miliciens. Elle était deux fois supérieure en nombre à l’armée française du Portugal.

Après avoir vainement tenté d’entrer par le Minho, les 23 000 hommes de Soult tentent une percée par la région de Tras-os-Montes. Malgré une forte résistance, Soult prend la ville de Chaves (prise de Chaves), puis Braga à la bataille de Braga avant d’arriver devant Porto le .

Les phases décisives de la bataille se déroulent le 29.

Le commandement portugais par manque d’expérience commet l’erreur d’établir ses troupes dans de longs retranchements. Les Portugais ne purent jamais profiter de leur supériorité numérique. Le maréchal Soult, de son côté, bien plus expérimenté, avait fait ses preuves lors des campagnes en Europe. S’apercevant que les Portugais avaient commis l’erreur de trop diviser leurs forces, par une ligne de retranchement trop longue, le maréchal Soult fit attaquer un point déterminé de la ligne portugaise avec une masse de troupes françaises. C’est la division du général Henri-François Delaborde qui est chargée de cette phase de l’opération : elle attaque le centre ennemi. Les 70e et 86e régiments de ligne, après avoir franchi les retranchements et les ouvrages avancés, enfoncèrent la ligne portugaise et la mirent dans une débandade complète. Dès lors, toute la ligne portugaise céda et se mit en retraite.

Soult entra dans la ville de Porto avant qu’il ne soit, lui et ses troupes, délogé de Porto par les troupes portugaises et anglaises de Wellington

Le , une offensive combinée, réunissant des forces britanniques, portugaises et espagnoles, obligera le maréchal Soult à évacuer le Portugal. Dès lors, les Français préparèrent une troisième invasion commandée par Masséna ; après les prises de Ciudad Rodrigo et de Almeida, elles affrontèrent les troupes anglo-portugaises lors de la bataille de Buçaco puis se confrontèrent aux lignes de Torres Vedras.

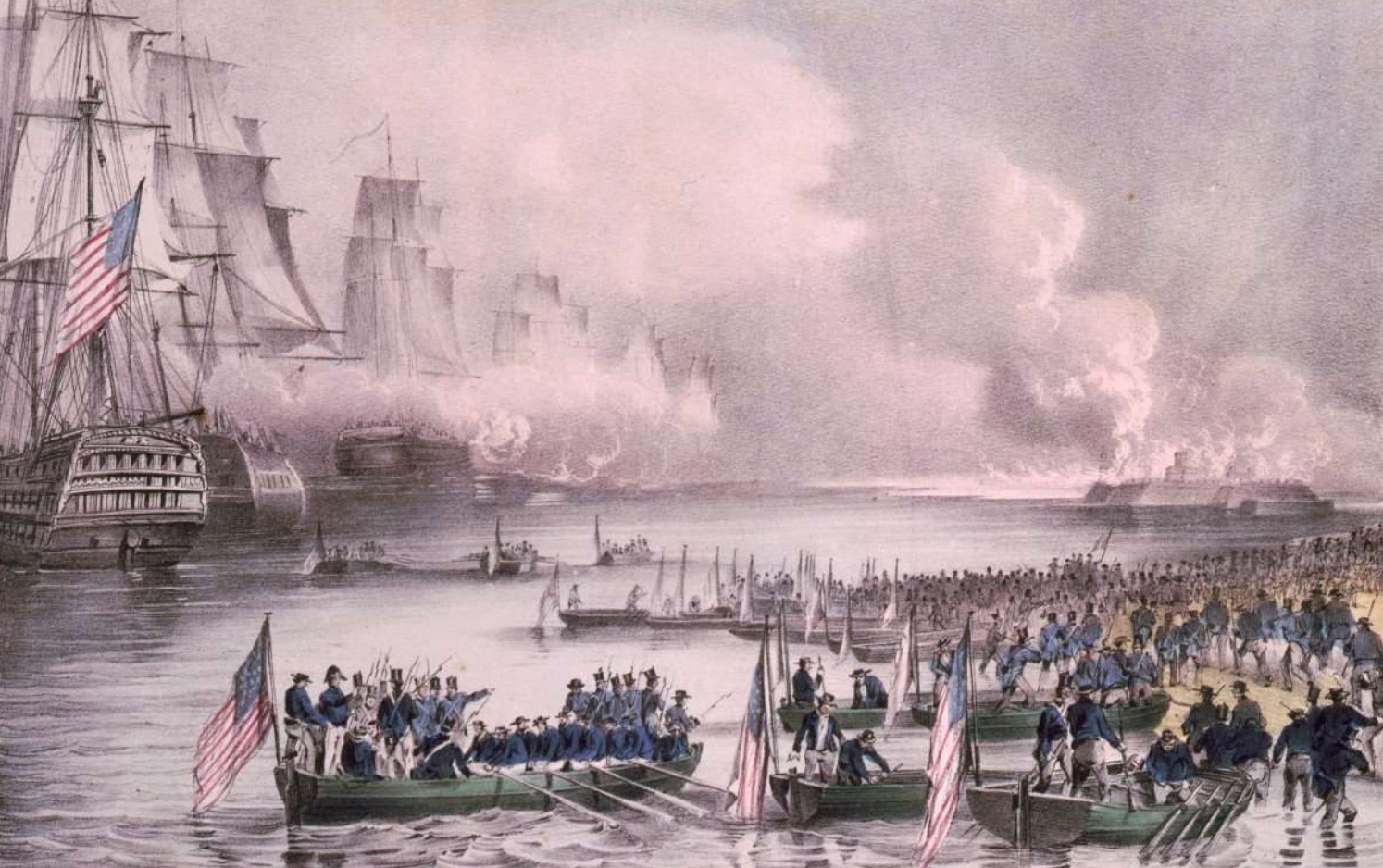

29 mars 1847 : fin du siège de Veracruz (guerre américano-mexicaine).

Après les batailles de Monterrey et de Buena Vista, les combats dans le nord cessent. La plupart des troupes de l’armée d’occupation de Zachary Taylor passe sous le commandement du général Winfield Scott. Après en avoir débattu avec les officiels de Washington, Scott s’accorde pour un débarquement à Veracruz, qui offrira une tête de pont aux américains pour leur progression vers l’intérieur du Mexique.

Les forces US en présence

Scott a sous ses ordres 12 000 hommes, répartis en 3 divisions, pour cette expédition :

- 1re Division – William J. Worth

- 2e Division – David E. Twiggs

- 3e Division de volontaires – Robert Patterson

Les troupes de Worth et Twiggs se sont précédemment battues à Monterrey et deux des brigades de Patterson sont commandées par des généraux talentueux : John A. Quitman et James Shields. Une brigade de cavalerie commandée par William S. Harney participe également au corps expéditionnaire. L’artillerie navale est sous les ordres du commodore David Conner (officier). Scott a demandé que l’on fabrique des barges de débarquement pour ses troupes, elles sont les premières du genre et ont été construites par le chantier naval de George M. Totten à Philadelphie.

Les forces mexicaines

Veracruz est considérée à cette époque comme la plus sûre forteresse des Amériques. Le brigadier général Juan Morales commande une garnison de 3 360 hommes qui occupent les trois principaux forts qui gardent Veracruz :

- Fort Santiago – au sud de la ville,

- Fort Concepción – au nord,

- Fort San Juan de Ulúa – en mer sur le récif de Gallega.

***

La ville elle-même est entourée d’une muraille de 4,5 m de haut. Les défenses sont composées de 235 canons dont 135 sur le fort San Juan de Ulúa. On pense que même si la ville devait tomber, Ulúa pourrait tenir et interdire l’accès du port de Veracruz. Parce que la garnison de Morales n’est pas très importante, il décide de ne pas se risquer à engager les forces américaines en terrain découvert et préfère conserver ses troupes dans les forteresses. Faisant cela, il laisse les plages sans défense, ce qui représente des cibles de choix pour l’armée de Scott.

Le corps expéditionnaire américain arrive à Veracruz au début mars. Scott étudie les défenses et conclut qu’un bombardement naval, seul, ne suffira pas à faire tomber la ville. Il choisit la plage Collado à 5 km au sud de Veracruz pour son débarquement. La 1re Division de Worth est choisie comme unité de débarquement. Les navires de Connor se positionnent à moins de cent mètres de la plage, afin d’offrir une couverture d’artillerie en cas de besoin.

Le 9 mars à 3 h 30, la 1re Division, embarquée dans les barges, atteint la plage à la rame. Juste avant que le gros des troupes ne touche terre, le général Worth saute de son embarcation, il a de l’eau jusqu’aux épaules mais se rue sur la plage afin d’y être le premier. Toute la division de Worth débarque sans que ne soit échangé un seul coup de feu. À 23 h 00 lors de cette première journée, toute l’armée de Scott a débarqué sur cette plage : le premier grand débarquement de l’histoire militaire des États-Unis est un succès.

Une fois à terre la Division de Patterson fait mouvement vers le nord afin d’encercler totalement la ville. L’une des brigades de Patterson, commandée par Gideon Pillow met en fuite une unité de cavalerie mexicaine à Malibran, coupant l’approvisionnement en eau de la ville. Quitman et Shields se chargent de repousser toute attaque de cavalerie qui tenterait d’empêcher l’avance des troupes. Trois jours plus tard, les Américains encerclent complètement la ville par une ligne de siège de 12 km de Collado au sud à Vergana au nord.

Une tempête se lève et empêche Scott de débarquer ses canons de siège. C’est alors que les assiégeants subissent des attaques venant de la ville et de la guérilla mexicaine. Le colonel Juan Aquayo profite de la tempête pour permettre à la garnison d’Alvarado de rejoindre Veracruz. Le General Patterson est d’avis que l’on devrait profiter de la tempête pour prendre la ville. Scott décline cette option et mentionne qu’il ne veut pas perdre plus de cent hommes. Le 18 l’artillerie est enfin débarquée et Scott conclut qu’il lui est possible de prendre la ville, mais pas le Fort Ulúa.

Le 21 mars, le commodore Matthew C. Perry, second de Conner, arrive de Norfolk (Virginie), après avoir fait des réparations sur le USS Mississippi, avec ordre de remplacer Conner aux commandes de l’escadre. Perry et Conner s’entretiennent avec Scott concernant le rôle de la marine dans le siège et Perry propose que 6 canons soient servis par des marins depuis les navires. À terre, sous la direction du capitaine Robert E. Lee, une batterie d’artillerie est mise en place à 600 m de la ville.

Le 22 mars, Morales décline l’offre de capitulation que lui présente Scott puis les batteries américaines ouvrent le feu. Les batteries mexicaines répondent avec précision, même si peu d’Américains sont touchés. Des fusées incendiaires sont tirées sur les défenses de la ville, le feu prend dans Fort Santiago et contraint les canonniers mexicains à abandonner leurs postes.

Le 24 mars, la brigade de Persifor F. Smith capture un soldat mexicain porteur d’un message indiquant que Antonio López de Santa Anna et son armée marchent sur Veracruz depuis Mexico. Scott envoie le colonel Harney avec 100 dragons pour guetter l’arrivée de Santa Anna. Harney rapporte que 2 000 Mexicains et une batterie sont proches et qu’il demande des renforts. Le général Patterson conduit un groupe composé de volontaires et de dragons qui, avec les hommes de Harney, délogent les Mexicains de leurs positions.

Avec de telles nouvelles, Scott s’impatiente et prépare des plans d’assaut sur la ville. Le , les Mexicains demandent un cessez-le-feu afin de discuter les termes d’une reddition. Les officiels mexicains plaident pour que femmes et enfants soient autorisés à quitter la ville. Scott refuse, pensant qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire et fait poursuivre les tirs d’artillerie sur la ville. Ce même jour, le second de Morales, le général José Juan Landero s’interpose afin d’éviter à son chef le déshonneur de la capitulation et demande une trêve aux envahisseurs. S’ensuit une négociation de trois jours permettant aux Mexicains d’obtenir des termes de reddition qui leur permettent de sauver la face. Le les garnisons mexicaines de Veracruz et Fort Ulúa se rendent officiellement. Ce jour, le drapeau des États-Unis flotte sur San Juan de Ulúa.

Douze jours de bombardement aboutissent à la capitulation de Veracruz et ouvrent la côte est du Mexique aux forces américaines, Scott a tenu sa promesse de pertes minimales : 18 morts. Un autre facteur sur lequel Scott n’a aucun contrôle est la fièvre jaune qui commence à frapper son armée. Cependant, Scott établit ses plans de campagne, laisse une petite garnison à Veracruz et marche vers l’intérieur : son premier objectif sera Xalapa. Sur son chemin, Scott va rencontrer l’armée mexicaine commandée par Santa Anna à Cerro Gordo.

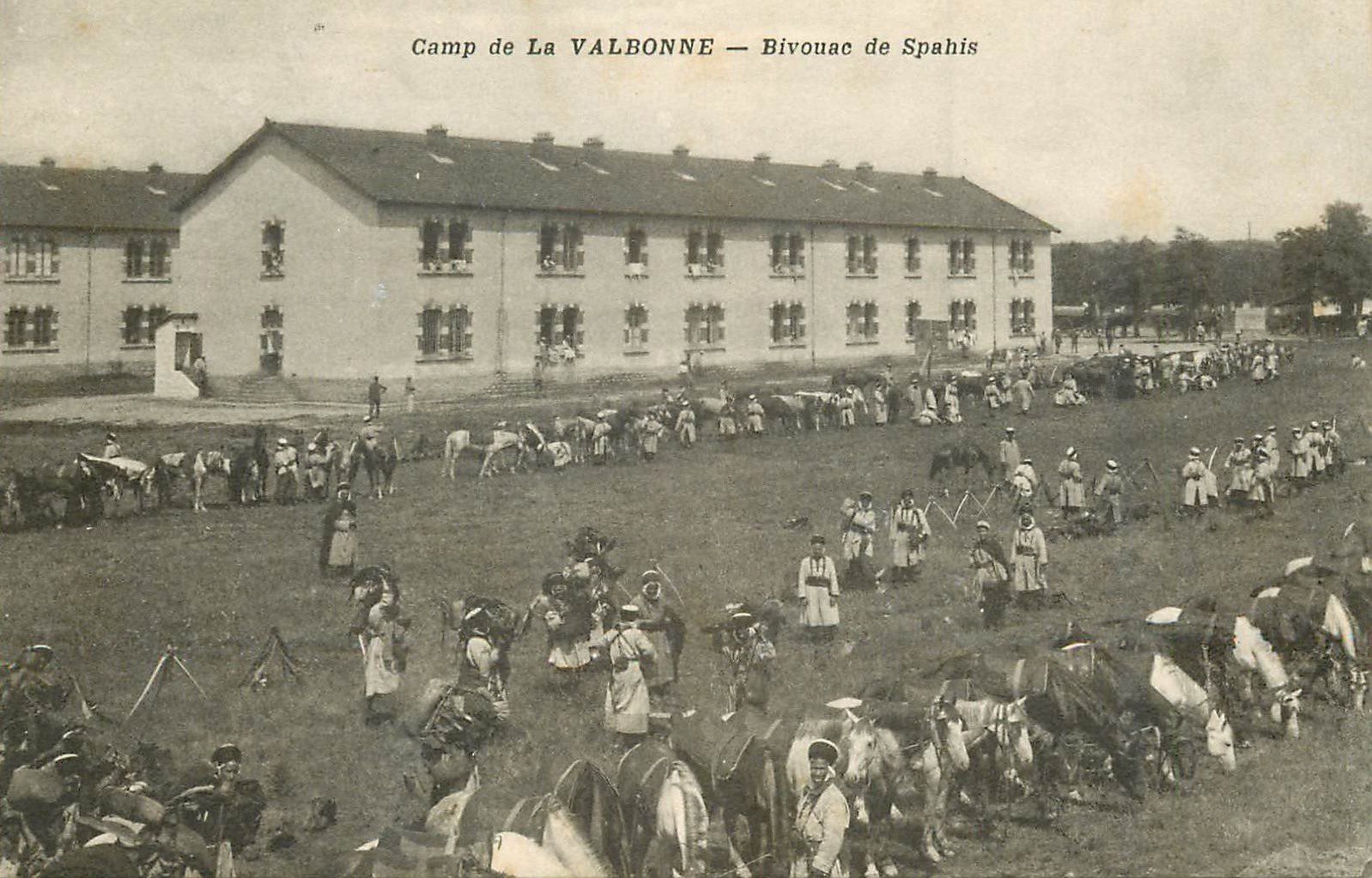

29 mars 1873 : création du camp de La Valbonne (Ain).

Créé officiellement par le général Bourbaki, gouverneur de Lyon, le camp accueille les 86e et 92e régiments d’infanterie, après un an de travaux réalisés par le 2e génie.

L’historique du camp évoquant également toutes les formations y ayant tenu garnison a été écrit par le lieutenant-colonel Pasteau : Le camp militaire de la Valbonne et ses régiments 1873-2012.

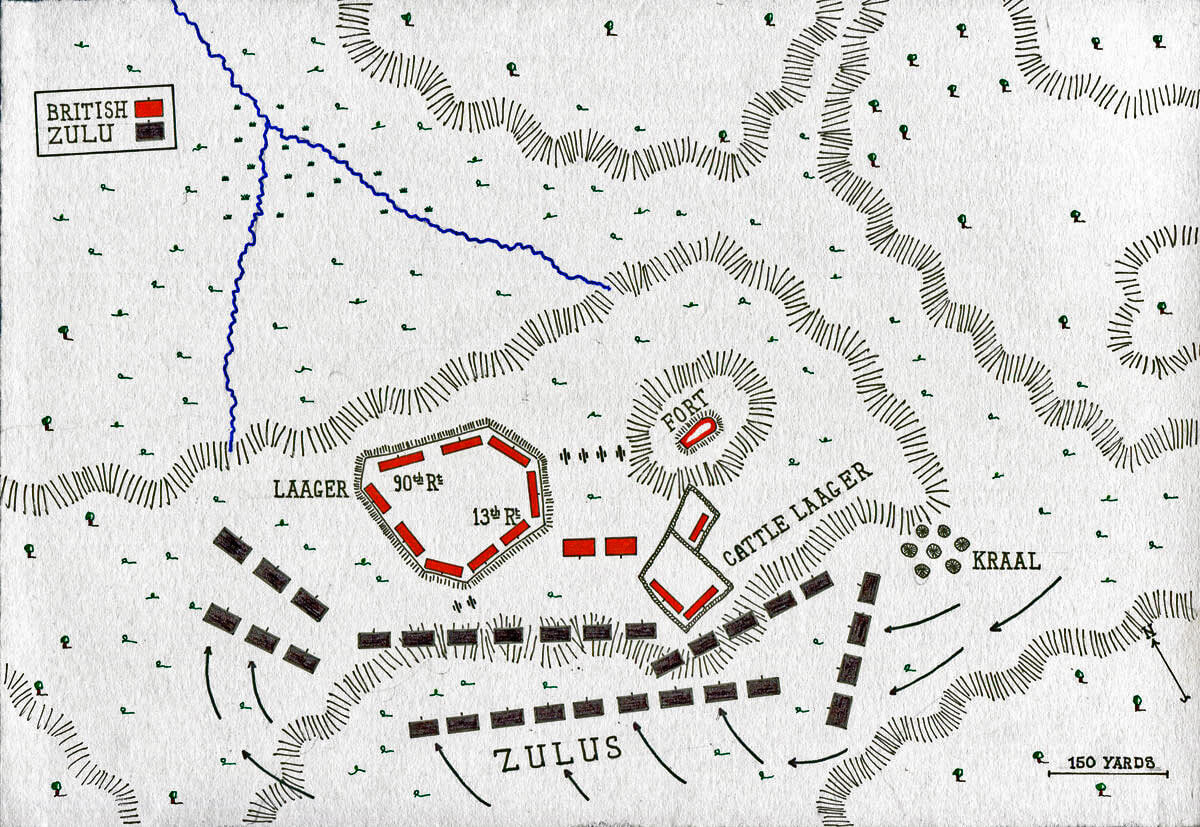

29 mars 1879 : bataille de Kambula (guerre anglo-zouloue).

La bataille de Kambula est livrée le en Afrique du Sud, pendant la guerre anglo-zouloue (1879). Les 2000 Britanniques du colonel Evelyn Wood, retranchés derrière une redoute et des chariots repoussent l’assaut de 25 000 guerriers zoulous, puis les mettent en déroute lors d’une charge à la baïonnette.

À la suite du désastre éprouvé par l’armée britannique à la bataille de Hlobane le 28 mars 1879, les forces du Colonel Evelyn Wood s’apprêtent à subir l’assaut de tout l’impi zoulou. Le 29 mars, peu après l’aube, les Rangers du Transvaal partent en éclaireurs pour tenter de le localiser et en attendant leur retour, le bétail est mis à paître tandis qu’après délibération, deux compagnies sont envoyées ramasser du bois. À 11 heures, les rangers reviennent et annoncent que l’impi approche et qu’il devrait attaquer Kambula vers midi. Il se compose de 25 000 hommes environ et comprend des régiments présents à la bataille d’Isandhlwana, dont les guerriers sont équipés de fusils pris aux soldats britanniques tués lors de l’affrontement, et l’impi des abaQulusi de Hlobane. Et peu après, l’armée zouloue est en vue, à cinq milles (soit environ 8 kilomètres) des positions anglaises. Elle vient de l’ouest et avance en cinq colonnes. Aussitôt, le bétail est ramené et les ramasseurs de bois rappelés. Confiant dans son système de défense et dans la discipline et la promptitude de ses hommes à se mettre en alerte, Wood ordonne que leur déjeuner soit servi.

Les défenses de Kambula consistent en un « laager » hexagonal formé de chariots étroitement serrés les uns contre les autres, et en un kraal séparé pour le bétail, édifié au bord de la face sud d’une crête. Des tranchées et des parapets en terre les entourent et une redoute en pierre a été construite sur une butte, juste au nord du kraal. Une palissade protège les 500 yards qui séparent le kraal de la redoute, tandis que 4 canons de 7 livres sont positionnés entre la redoute et le laager pour couvrir les approches du nord. Deux canons installés dans la redoute garantissent l’accès du nord-est.

Deux compagnies occupent la redoute, une compagnie le kraal à bétail et le reste des fantassins le laager. Les artilleurs ont reçu pour instruction d’abandonner leurs pièces et de se réfugier dans le laager si les Zoulous parviennent au corps à corps. En tout, Wood dispose de 121 hommes de la Royal Artillery et des Royal Engineers, 1 238 fantassins et 638 cavaliers. Avec l’état-major, il a 2 000 hommes sous ses ordres dont 88 malades hospitalisés.

À 12 heures 45, les tentes sont pliées, les munitions distribuées et les soldats sont à leurs emplacements de combat. Comme les troupes prennent position, elles aperçoivent l’aile droite de l’impi zoulou. Elle se déploie en arc de cercle au nord-ouest du dispositif britannique, hors de portée de l’artillerie et s’arrête. Quant à la corne gauche et au centre de l’armée zouloue, ils poursuivent leur progression jusqu’à ce qu’ils soient exactement au sud de Kambula. À 13 heures 30, le lieutenant-colonel Redvers Henry Buller propose de harceler la corne droite avec ses cavaliers afin de l’inciter à se lancer dans une attaque prématurée. Sa suggestion étant retenue les cavaliers britanniques se dirigent vers leur objectif et arrivés à portée de tir, fusillent les rangs compacts des zoulous puis s’en retournent à bride abattue, poursuivis par une immense vague de 11 000 guerriers. Aussitôt que les cavaliers ont atteint Kambula et dégagé le champ de tir, l’infanterie ouvre le feu soutenue par les quatre canons de 7 livres. Ceux-ci sont d’abord chargés avec des obus, puis comme les Zoulous se rapprochent, avec de la mitraille. Une poignée de guerriers parvient à pénétrer dans le laager mais ils sont repoussés à coups de baïonnettes ; cependant le gros des forces zouloues est stoppé dans son élan par la puissance de feu britannique et ne peut s’approcher des chariots. Des tentatives pour déborder par l’ouest les défenses anglaises échouent et après une demi-heure de tentatives infructueuses et sanglantes, les Zoulous se replient sur leurs positions initiales.

Plus de 800 cadavres zoulous sont dénombrés aux alentours des positions britanniques. Par ailleurs, des centaines de guerriers périssent dans le ravin et lors de la poursuite de l’impi en retraite par les vainqueurs. 18 soldats britanniques sont morts dans la bataille, et 8 officiers et 57 hommes sont blessés (11 succombent par la suite).

Kambula marque un tournant dans le conflit. Les Zoulous réalisent en effet que quel que soit le courage qui les anime, leurs sagaies et leurs boucliers ne font pas le poids face à l’artillerie et aux fusils Martini-Henry adverses et jamais plus ils n’attaqueront avec une telle détermination de front.

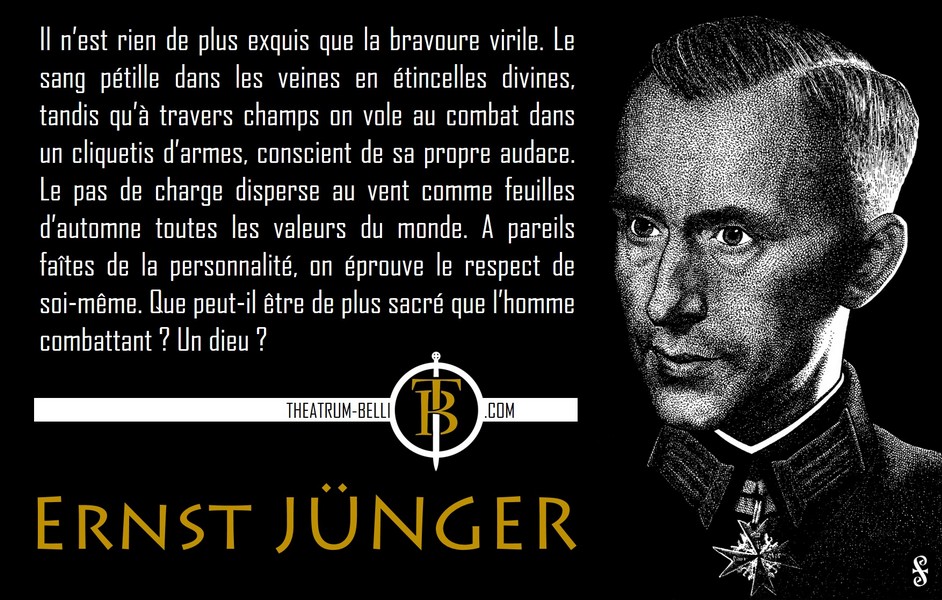

29 mars 1895 : naissance de l’écrivain-combattant Ernst Jünger.

Blessé 14 fois durant le conflit, Jünger s’est engagé dès 1914 et achève la guerre avec le grade de sous-lieutenant. Véritable héros de cette guerre, côté allemand, il est l’un des très rares à s’être vu décerner la décoration Pour le mérite (médaille créée par Frédéric II en 1740 avec inscription en français).

Auteur de nombreux ouvrages relatant son expérience de la guerre dont Orages d’acier, Lieutenant Sturm, Boqueteau 125, La guerre comme expérience intérieure… il est mort en 1998 à 103 ans. Les lecteurs français l’apprécient souvent plus que ses compatriotes, le considérant de la même façon que Maurice Genevoix ou Roland Dorgelès.

Jünger est désormais publié dans la prestigieuse collection LA PLÉIADE des éditions Gallimard.

Lire sur TB :

- Les 7 blessures d’Ernst Jünger lors de la Grande Guerre – Reflet du service de santé de l’armée impériale.

- Fraternité d’armes.

- Feu.

29 mars 1899 : naissance de Lavrenti Béria, futur chef du NKVD soviétique, tueur de masse, un des responsables du massacre de Katyń.

Lavrenti Pavlovitch Beria, né le à Merkheoul (Empire russe, actuelle république séparatiste auto-proclamée géorgienne d’Abkhazie) et mort exécuté le à Moscou, est un homme politique soviétique. Bras droit de Joseph Staline, il est une figure clé du pouvoir soviétique de 1938 à 1953. Chef du NKVD en premier lieu, il est à ce titre l’un des responsables du massacre de Katyń. Il est par la suite membre du Politburo de 1946 à son arrestation, et contrôle l’ensemble de la sécurité intérieure et extérieure de l’Union soviétique.

Staline le présente à Ribbentrop comme « le chef de notre Gestapo » lors de la signature du Pacte germano-soviétique ; lors de la conférence de Yalta, il le présente comme « notre Himmler » au président des États-Unis Franklin Roosevelt. Il reste reconnu comme un personnage sadique, cruel et pervers.

Staline le présente à Ribbentrop comme « le chef de notre Gestapo » lors de la signature du Pacte germano-soviétique ; lors de la conférence de Yalta, il le présente comme « notre Himmler » au président des États-Unis Franklin Roosevelt. Il reste reconnu comme un personnage sadique, cruel et pervers.

Son rôle est primordial dans l’organisation industrielle du Goulag, la répression de la désertion lors de la Seconde Guerre mondiale — il est le créateur du SMERSH —, le développement d’un réseau d’espionnage international performant et la répression dans les États satellites (comme dans l’exemple des procès de Prague). Il organise l’accession de l’Union soviétique au statut de puissance nucléaire.

En 1953, alors que Staline a déjà programmé son élimination en montant de toutes pièces un « complot mingrélien », la mort du dictateur le sauve in extremis.

Quelques mois plus tard, alors qu’il est premier vice-président du Conseil des ministres de l’Union soviétique et prépare sa prise du pouvoir, il est piégé par les autres membres du Politburo, parmi lesquels Nikita Khrouchtchev qui va émerger à la tête de l’URSS. À l’occasion d’une réunion de routine au Kremlin, Beria est arrêté et exécuté. Il existe au moins trois versions différentes de son arrestation, aucune ne pouvant être prouvée comme exacte. Sa mort marque le début de la déstalinisation.

29 mars 1903 : combat du Ksar el Azoudj (Algérie).

Le combat de Ksar el Azoudj, qui eut lieu le 29 mars 1903 dans le Sud-Oranais, opposa un détachement militaire français à un groupe de 150 guerriers marocains. Le sergent Charles Lovy et 2 tirailleurs algériens succombent, après un corps à corps acharné.

Au début de l’année 1903, le bataillon est envoyé en train à Béni-Ounif, dernière station du chemin de fer de la Zousfana, en direction de la ville-palmeraie de Figuig.

Charles Lovy reçoit l’ordre d’occuper le fort avancé de Ksar el Azoudj, situé à 2 jours de chameau, avec 10 hommes.

Charles Lovy reçoit l’ordre d’occuper le fort avancé de Ksar el Azoudj, situé à 2 jours de chameau, avec 10 hommes.

Le , en tant que commandant de sa compagnie, il prend possession du fort situé à l’entrée de l’infini désertique, après 2 jours de marche. Le fort de Ksar el Azoudj est construit sur une arête d’un plateau légèrement incliné vers l’est et dont le point d’accès est défendu par un retranchement. Au bas de la falaise un épais bouquet de verdure cache une petite source. Il s’agit d’un fortin robuste entouré de murailles, qui sert de refuge aux cavaliers du Maghzen chargés du transport du courrier dans l’Extrême Sud.

Chaque jour, la section fouille et effectue des reconnaissances dans cette région située au nord du djebel Béchar où l’eau de la Zousfana qui vient de Figuig est bue par le sable, où pas un arbuste, pas une herbe ne pousse. Rien que du sable et des rochers brûlés, avec des mamelons rocheux déchiquetés, fendus d’énormes crevasses et percés de trous profonds, dont le djebel Moumen, un mamelon de 700 mètres de haut, idéal pour les bandits et les embuscades.

Le , une sentinelle aperçoit dans la plaine des détachements se dirigeant vers le fort.

Ce sont trois détachements de légionnaires et de bat d’Af qui remontaient de Taghit par Fendi (région de Béchar) après avoir visité des postes plus au sud et construit des caravansérails.

Le lendemain, 3 spahis partent baliser la piste de Djenan à Taghit.

L’un d’eux revient au galop expliquant qu’en s’approchant de Fendi ils ont été attaqués par des Berbères, qui ont massacré l’escorte et se sont emparés du convoi de chameaux.

Immédiatement le capitaine Normand, commandant des légionnaires, prend un groupe de 30 hommes, part à la poursuite des Berbères, le sergent Lovy commandant l’avant-garde.

Le capitaine Normand, Lovy, 2 spahis et 5 éclaireurs engagent le combat contre les Berbères (Bérabers), embusqués dans les crêtes montagneuses. L’avant-garde est rejointe par le reste de la colonne sous les ordres du lieutenant Dézé. Cinq chameaux sont récupérés et les Marocains ne s’accrochent plus que sur une arête de rocher.

Mais, avec 12 blessés, et le combat sous le soleil, le signal de la retraite est alors donné par le capitaine face au risque d’un carnage.

Les Bérabers, plus nombreux, sont stimulés par la retraite amorcée par les militaires français. Il ne reste plus que quatre hommes à l’arrière-garde, pour couvrir la fuite de leurs camarades vers Ksar el Azoudj, qui emmènent leurs blessés. L’arrière-garde est composée du sergent Lovy et de trois tirailleurs algériens contre une centaine de Berbères marocains. Les quatre hommes, ayant utilisé leur dernière cartouche, combattent au corps à corps. Les trois tirailleurs algériens succombent, et Lovy, blessé, meurt frappé d’un coup de poignard entre les yeux.

Le capitaine Normand et ses hommes sont sauvés grâce au sacrifice de ces quatre soldats.

Enterré avec ses hommes dans l’oasis de Fendi, le corps du sergent Lovy est transféré au cimetière de Tulle .

29 mars 1920 : légionnaire pendant la Grande Guerre, l’Argentin Vincente Almandos Almonacid, effectue le premier vol de nuit au-dessus des Andes à bord d’un Spad VII et relie Mendoza et Vina-del-Mar, ce qui lui vaut le surnom de “Condor Riojano“.

Vicente Almandos Almonacid, surnommé ‘El Cóndor Riojano’, né dans la province de La Rioja (Argentine) le lundi 25 décembre 1882 et décédé à Buenos Aires le vendredi 16 décembre 1953 (à l’âge de 72 ans), est un ingénieur, ancien officier de l’Aviation militaire française ainsi qu’un aviateur militaire argentin. C’est une figure de l’Aéropostale en Amérique du Sud et un pionnier de l’aviation civile argentine.

JEUNESSE

Né le lundi 25 décembre 1882 à San Miguel de Anguinán, près de Chilecito, dans la province de La Rioja, en Argentine, le père de Vicente Almandos Almonacid est gouverneur de La Rioja entre 1877 et 1880 et entrepreneur minier à Famatina jusqu’à la crise de 1890, qui ruine la famille. Cette dernière s’installe alors à Buenos Aires où le jeune Vicente fréquente le Colegio Nacional de Buenos Aires, puis la Escuela Naval Militar. Cependant, le jeune homme n’y termine pas son cursus.

Il entre alors à la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales pour se consacrer à l’aéronautique et à la navigation aérienne. Il entreprend la construction d’un avion qu’il nomme ‘Aeromovil’ et, en 1913, décide de partir en France afin de perfectionner sa technique et ses connaissances de l’aéronautique. Il prend ses premières leçons de pilotage chez Farman, près de Versailles. L’Aéro-Club de France (ACF) lui décerne son brevet de pilote, reconnu officiellement par le gouvernement français.

PREMIER CONFLIT MONDIAL

En août 1914, lorsque l’Europe s’enflamme, de nombreux jeunes argentins rejoignent les armées françaises, italiennes, britanniques… et Vincente Almandos Almonacid s’engage dans la Légion étrangère, section aviation, au sein de laquelle il obtient son brevet de pilote militaire en septembre 1915. Le jeune adjudant pilote incorpore alors l’escadrille MF.29, spécialisée dans les bombardements et commandée par le capitaine Maurice Happe, surnommé ‘Roter Teufel (le Diable rouge) par l’armée allemande. Il participe ensuite à des vols de surveillance au-dessus de Paris, à des combats aériens et à des bombardements en Allemagne, notamment en vol de nuit, ce qui constitue une première à l’époque.

En août 1914, lorsque l’Europe s’enflamme, de nombreux jeunes argentins rejoignent les armées françaises, italiennes, britanniques… et Vincente Almandos Almonacid s’engage dans la Légion étrangère, section aviation, au sein de laquelle il obtient son brevet de pilote militaire en septembre 1915. Le jeune adjudant pilote incorpore alors l’escadrille MF.29, spécialisée dans les bombardements et commandée par le capitaine Maurice Happe, surnommé ‘Roter Teufel (le Diable rouge) par l’armée allemande. Il participe ensuite à des vols de surveillance au-dessus de Paris, à des combats aériens et à des bombardements en Allemagne, notamment en vol de nuit, ce qui constitue une première à l’époque.

À la fin de la guerre, il intègre l’escadron MS.26 de Roland Garros. Promu au grade de capitaine, il se voit conférer la Médaille militaire, la Croix de guerre (avec de nombreuses palmes), l’insigne de la Légion d’honneur, l’insigne de la Ligue aéronautique de France ainsi que l’insigne du gouvernement de Grande-Bretagne.

En 1919, avec une escadrille française comptant vingt avions, quatre hydravions et quatre planeurs, en tant que chef de division de la Mission aéronautique française, il traverse l’Atlantique jusqu’à Buenos Aires, où il arrive le samedi 6 septembre 1919. Il a dans ses bagages deux avions que la France lui a offerts, dont un avion de chasse. Dans son discours d’accueil officiel, Joaquín Víctor González le surnomme la ‘Centinela de los Andes’. Ensuite, le Congrès national argentin l’intègre dans l’Aviation militaire. Il rencontre Lola Güiraldes et l’épouse en 1920.

LA TRAVERSÉE NOCTURNE DES ANDES

Au début de 1920, le chef de la Mission française le désigne, avec le lieutenant Fernand Prieur, pour poursuivre la mission au Chili. Gros problème : il faut traverser la cordillère des Andes. Avec son biplan Spad 220, le lieutenant Prieur rencontre beaucoup de problèmes mécaniques pour rejoindre Mendoza (Argentine). Ensuite il effectue un atterrissage forcé de nuit à deux mille mètres d’altitude et l’avion est détruit. Le chef de la Mission française ordonne alors à Prieur de prêter sa machine (un Breguet de 300 CV), plus puissante, à son compagnon argentin. Celui-ci refuse pour « ne pas priver la France » de la gloire de relier l’Argentine au Chili pour la première fois. Prieur reprend la préparation de cette mission.

La même année, le Lieutenant Jean Guichard et l’Argentin Jiménez Lest, des compagnons de guerre, négocient dans le cadre de la Mission aéronautique française et avec la Compagnie franco-argentine de transports, l’achat d’un avion pour Vincente Almandos Almonacid. Le président de la compagnie qui, avec panache et générosité, répond que « les avions français ne sont pas à vendre pour Almandos Almonacid, mais plutôt à recevoir comme un cadeau », transfère un Spad VII à moteur Hispano-Suiza de 220 CV par voie ferrée, jusqu’à Mendoza.

Le lundi 29 mars 1920, le “Cóndor Riojano” décolle à la tombée de la nuit depuis Mendoza pour se poser dans un champ de vigne près de la plage de Vergara (Chili), à côté d’un champ de vigne près de la mer, où il fait un atterrissage parfait dans l’obscurité.

Rapidement après sa lune de miel, le commandant de la Mission aéronautique française lui demande de traverser les Andes en vol de nuit, seulement guidé par ses instruments de vol. En mars 1920, il s’envole en début de soirée de Mendoza et réussit à atterrir sur une plage proche de Valparaíso, à Vina-del-mar. C’est la première fois que la cordillère des Andes est traversée en vol de nuit. Grâce à ce succès, Vincente Almondos Almonacid est surnommé ‘El Cóndor Riojano’.

En janvier 1925, notre aviateur collabore avec Joseph Roig, envoyé en Amérique du Sud par Pierre-Georges Latécoère, afin d’élaborer la ligne aérienne Natal (Brésil) à Buenos Aires. C’est là qu’il retrouve son ami d’escadrille française, Paul Vachet, participant lui aussi à ce projet.

Vols de reconnaissance

Sur place la mission engage le pilote Étienne Lafay, capitaine à la Mission Militaire Française. Les trois avions sont prêts pour reconnaître les futures lignes, terrain des Affonsos à Rio, Sao Paulo, Porto Alegre, Montevideo. Au total 20 plateformes sont reconnues. Cette mission est pleine d’embûches et plusieurs incidents se produisent. Ainsi, Vachet se pose au départ de Rio sur une plage, l’avion de Hamm s’enlise à Porto Alegre. Au retour de Buenos Aires le mauvais temps les oblige à se poser dans la nature. Puis le réseau nord est reconnu jusqu’à Recife. La ligne est défrichée. Bouilloux-Laffont suit de très près sa progression et remarque l’ardeur et la foi qui animent ses jeunes membres. Les incidents sont multiples, racket, barrages… L’Allemagne est déjà sur place. Une fois rentrée en France, malgré un rapport favorable d’implantation de la Ligne en Amérique du Sud, Le ministre de l’Air, Maurice Bokanowski, accepte le principe mais pose des conditions inacceptables pour Pierre Georges Latécoère. Marcel Bouilloux-Laffont prend la relève.

Pour bien comprendre l’atmosphère de cette période d’après-guerre, il faut lire « La Ligne », de Jean-Gérard Fleury et « Avant les Jets », de Paul Vachet :

Le ‘Cóndor de la Rioja’ ou le chevalier

Parmi les amis venus nous attendre à El Palomar s’en trouvait un qui m’était particulièrement cher : il s’agissait de Vicente Almandos Almonacid, argentin plus qu’aisé, dont je dois souligner l’affection personnelle qu’il portait à la France et aux Français. Sa situation de fortune lui avait permis d’obtenir, avant 1914, le brevet de pilote civil dans son pays. Au début de la guerre, il se trouvait en voyage de plaisir en France ; aussitôt la guerre déclarée il contracta un engagement dans la Légion Étrangère (comme l’Italien Olivero)… il fut volontaire, au début de 1915, pour être incorporé à la fameuse escadrille du capitaine Happe que ce dernier était en train de constituer. Et c’est ainsi que moi simple soldat et rampant à cette escadrille, c’est Vachet qui parle, j’avais connu l’adjudant Almandos Almonacid, un des huit pilotes de la célèbre escadrille MF 29, celle-là même ou j’appris quelques mois plus tard à piloter. Almandos Almonacid devait s’y distinguer à tel point qu’il parvint à la commander, deux ans plus tard, avec le grade de capitaine… il fut, en particulier, l’initiateur des vols et des bombardements de nuit… Après la guerre, en Argentine il s’était rendu célèbre par une traversée nocturne des Andes sur Spad, restée mémorable… À notre arrivée à El Palomar, Almandos Almonacid s’était enquis, sur un ton vif, auprès d’un adjoint du colonel T…, commandant la base des raisons pour lesquelles ce dernier refusait de laisser abriter nos avions sous un des hangars. Celui-ci lui répondit d’un ton très désagréable, trahissant ses sentiments à l’égard des Français et de la France, l’armée argentine était alors germanophile…

Le colonel T…, averti de l’intervention bruyante d’Almandos Almonacid, demanda des excuses… Il reçut le télégramme suivant :

« vous porterai réponse demain matin à six heures, avec deux témoins et armes de votre choix ».

Comme le colonel T… était champion national de sabre, il se promit d’infliger une correction à l’aviateur.

Lorsque, à l’heure dite, Almandos Almonacid se présenta avec une voiture arsenal où cliquetaient les lances, les épées et les pistolets, son adversaire, en qualité d’offensé, choisit naturellement l’arme des cavaliers, que le pilote n’avait jamais maniée de sa vie.

Mais la chance célèbre du Condor de la Rioja marquait ses audaces d’un signe favorable.

À peine les témoins s’étaient-ils écartés qu’Almandos Almonacid fonça en agitant les bras. Il reçut une éraflure au coude, mais déjà sa lame avait fendu le front de son adversaire au-dessus de l’œil droit. Un deuxième coup, aussi rapide, ouvrit l’arcade sourcilière gauche. Le sang ruissela, aveuglant l’officier. Le combat fut arrêté. Plus tard, il offrit à Roig son gant taché de pourpre : « Gardez-le. Il porte une marque de sang… Ce sang, je l’ai répandu pour notre aviation ».

En septembre 1927, sous l’impulsion de Marcel Bouilloux-Lafont, est créée l’Aeroposta Argentina SA et Vincente Almondos Almonacid en est nommé fondateur, directeur et responsable technique. Au cours de l’année 1938, il représente l’Aérospostale en Argentine.

Après un an de tractations, en janvier 1929, Aeroposta Argentina SA peut commencer à exploiter ses lignes aériennes. Ainsi, Almonacid fait appel à des pilotes expérimentés comme les Français Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Henri Guillaumet ou Paul Vachet ainsi que les Argentins Pedro Ficarelli et Leonardo Selvetti pour les lignes Buenos Aires-Asuncion (Paraguay) et Buenos Aires-Rio Gallegos (Patagonie).

Lorsqu’en 1932 survient la guerre du Chaco, il se rend au Paraguay pour y offrir ses services. Nommé colonel honoraire, il y crée et organise la flotte aérienne du pays en tant que directeur général de l’aéronautique.

En 1938, il est nommé consul d’Argentine à Boulogne-sur-Mer, où il préside les journées de commémoration du général José de San Martin, le commandant de l’armée de libération du Chili.

De retour à Buenos Aires, Vincente Almandos Almonacid y décède le vendredi 16 décembre 1953, dans le dénuement le plus total.

ÉPILOGUE

Donc, si l’on étudie dans le détail l’exploit de Vincente Almondos Almonacid, on s’aperçoit qu’il a été réalisé un an et deux jours et demi, très exactement, avant la traversée des Andes par Adrienne Bolland. De même, le vol du lundi 29 mars 1920 s’effectue de nuit, à une époque où les pilotes ne disposent que d’instruments très rudimentaires.

À noter, cependant, que cette traversée est l’œuvre d’un pilote de guerre très aguerri, un bombardier rompu au vol de nuit, disposant d’un appareil encore moderne pour l’époque, disposant d’un moteur très puissant (près de trois fois le nombre de chevaux du Caudron G.3 de la ‘Déesse des Andes’).

Pour conclure, Vincente Almandos Almonacid souffre malheureusement d’un déficit flagrant de notoriété. Pourtant, « Français par le sang versé », ce héros de la Grande guerre au patriotisme sourcilleux, à la carrière civile bien remplie dans son pays d’origine, mériterait un meilleur traitement…

Bernard AMRHEIN

9 mars 1947 : insurrection malgache. (Madagascar).

150 Français sont tués lors d’une émeute indépendantiste. La reprise en main par l’armée et les forces de l’ordre est sanglante et passe inaperçue en France.

29 mars 1967 : lancement du SNLE Le Redoutable.

Le Redoutable est le premier sous-marin nucléaire lanceur d’engins français (SNLE). Le général de Gaulle est présent et déclare : « C’est une journée capitale pour notre Marine, pour notre défense et par là, pour notre indépendance ».

Le premier sous-marin français destiné à être nucléaire reçut le numéro de construction Q244. Sa construction fut commencée à la fin des années 1950 puis abandonnée, le réacteur à eau lourde pressurisée ne pouvant tenir dans la coque pour une puissance suffisante. Les morceaux fabriqués furent néanmoins assemblés pour devenir le sous-marin Gymnote, sous-marin à propulsion classique mais équipé de 4 tubes lance-missiles. Il fut toute sa carrière le sous-marin d’essais pour la qualification des systèmes de lancement des missiles stratégiques.

Le , la décision de construire le premier SNLE français est signée, il se nomme le projet Q-252 (numéro de coque).

La construction de ce nouveau type de matériel débute fin à Cherbourg à partir des plans de l’ingénieur de l’Armement André Gempp. Il s’agit de créer un sous-marin de plus de 9 000 tonnes, équipé d’un système de propulsion nucléaire et capable en outre de tirer des missiles à têtes nucléaires.

Le , il est lancé à Cherbourg en présence du général de Gaulleet avec comme commandants les capitaines de frégate Bernard Louzeau et Jacques Bisson, commandant chacun l’un des deux équipages.

Le , il est transféré de son quai provisoire situé dans l’arsenal de Brest à la nouvelle base de l’Île longue.

Le 1er , il est admis au service actif au sein de la Force océanique stratégique (FOST) sous le commandement du capitaine de frégate Louzeau. À son admission au service actif, il est équipé de 16 missiles mer-sol balistiques M1 (450 kt sur 2 000 km), puis M2 à partir de , puis de missiles M20 comportant chacun une tête nucléaire d’une mégatonne et d’une portée supérieure à 3 000 km.

Le 1er , il est admis au service actif au sein de la Force océanique stratégique (FOST) sous le commandement du capitaine de frégate Louzeau. À son admission au service actif, il est équipé de 16 missiles mer-sol balistiques M1 (450 kt sur 2 000 km), puis M2 à partir de , puis de missiles M20 comportant chacun une tête nucléaire d’une mégatonne et d’une portée supérieure à 3 000 km.

Durant les quinze premières années du programme de mise au point de toutes les composantes de la force nucléaire française (terrestre, aérienne et sous-marine), environ 90 milliards de francs courants ont été investis, et le sous-marin Le Redoutable a coûté environ 12% du total.

Deux équipages de 135 hommes chacun (120 hommes et 15 officiers), les « Bleus » et les « Rouges » se relayaient pour que le navire soit opérationnel en tout temps. Sur les 6 SNLE, quatre devaient toujours se trouver en mer, dont trois en position de tir.

Le , le premier tir Onagre d’un missile stratégique M1E a eu lieu à partir du Redoutable en plongée. Ce SNLE appareille pour sa première patrouille le ; celles-ci duraient de 55 jours au début à 75 jours de mer à la fin de sa carrière. Comme tous les autres SNLE, il fut durant toute sa carrière intégré à la Force océanique stratégique de la Marine nationale française et basé à l’Île Longue, dans la rade de Brest. À la différence des cinq autres sous-marins de la série, il n’a pas bénéficié de la « refonte M4 ».

En 20 ans de service, il a effectué 51 patrouilles, 3 469 journées en mer, et 83 500 heures de plongée (soit 11 ans à la mer dont 10 en plongée). Le Redoutable a été retiré du service actif le et condamné le . Avant son retrait du service actif et après enlèvement des missiles balistiques, il effectua une escale avec relève d’équipage à Dakar en soutenu par le TCD Orage (opération Jubarte, pour tester grandeur nature une relève d’équipage loin des bases). Ce fut la seule escale en terre africaine de l’histoire des SNLE français.

Le , Le Redoutable revient sur la base du port militaire de Cherbourg, où son constructeur, la direction des constructions navales, se lance dans son démantèlement qui durera un peu plus de deux années. Dans le courant de l’année 1993, la tranche réacteur est séparée du reste du sous-marin puis entreposée pour quelques dizaines d’années sur une aire antisismique spécialement aménagée et protégée dans la zone militaire du Homet avant stockage définitif sur un site de l’ANDRA.

29 mars 1969 : condamnation du lieutenant William Calley pour le massacre de Mi Lay.

Le 16 mars 1968, la compagnie « C » à laquelle appartient le Lieutenant Calley tue entre 300 et 500 civils dans le village de Mi Lay (Vietnam) au cours d’une opération planifiée. L’officier de 26 ans prétend avoir obéi aux ordres de son capitaine, Ernest Medina. Mais la cours martiale ne retient que la responsabilité personnelle et le condamne à la prison à vie pour le crime de 22 civils.

Le 16 mars 1968, la compagnie « C » à laquelle appartient le Lieutenant Calley tue entre 300 et 500 civils dans le village de Mi Lay (Vietnam) au cours d’une opération planifiée. L’officier de 26 ans prétend avoir obéi aux ordres de son capitaine, Ernest Medina. Mais la cours martiale ne retient que la responsabilité personnelle et le condamne à la prison à vie pour le crime de 22 civils.

Le président Nixon intervient trois jours plus tard pour commuer sa peine. Il est gracié en 1974 après 3 années de prison. Le scandale est grand dans l’opinion publique américaine.

Des photos prises juste après le massacre, mais publiées au moment du procès, montrent au grand public des cadavres de civils dont beaucoup sont ceux de femmes et d’enfants.