9 août -48 : Pompée est vaincu par Jules César (dont les troupes sont très inférieures en nombre), à la bataille de Pharsale au cours de la guerre civile romaine.

Selon Plutarque, citant Asinius Pollion, historien présent lors de la bataille, les Pompéiens auraient eu 6 000 tués alors que les Césariens seulement 1 200. César quant à lui, évoque dans ses Commentaires sur la guerre civile la mort de plus de 6 000 légionnaires romains et de 9 000 auxiliaires pompéiens, soit un total de 15 000 hommes tués dans la bataille. Il énonce la prise de 180 enseignes et de neuf aigles de légion.

Plus de 24 000 soldats romains sont faits prisonniers par César, 20 sénateurs romains ainsi qu’une quarantaine de chevaliers sont tués, dont l’ancien consul de Rome Domitius Ahenobarbus. Du côté césarien, le dictateur affirme ne déplorer la mort que de 200 légionnaires et de 30 centurions.

Cette victoire écrasante ne met pourtant pas un terme à la guerre civile. César contrôle l’Orient, mais pas tout l’Occident. Certains pompéiens, comme Metellus Scipion et Caton, ne suivent pas Pompée dans sa fuite et partent en Afrique lever une nouvelle armée. Ils seront vaincus à la bataille de Thapsus en -46. César doit encore mener une éprouvante campagne en Espagne qui se termine par sa victoire à la bataille de Munda en -45. Cicéron, qui s’était rangé du côté de Pompée mais qui n’avait pas pris part à la bataille, se rend à César, ainsi que Brutus, qui en -44 sera l’assassin de César.

Après sa défaite, Pompée s’enfuit par mer vers l’île de Lesbos, à Mytilène où l’attendent sa femme Cornelia et son fils Sextus Pompeius. Il espère rassembler une autre armée pour continuer la guerre et recrute 2 000 soldats. Cependant, lorsqu’il quitte Lesbos pour Rhodes, toutes les portes lui sont fermées dans tout l’Orient. Il décide donc de partir en Égypte, sûr que le pharaon Ptolémée XIII l’accueillera favorablement car c’est lui, Pompée, qui, lors de la campagne de son légat Gabinius en Égypte, l’avait remis sur le trône. Cependant, lorsqu’il débarque sur la terre d’Égypte, il est assassiné et décapité par le tribun Septimus, un de ses anciens centurions de la guerre contre les pirates en -67, qui travaille désormais pour les Égyptiens, et par Achillas, un des régents de Ptolémée, sur ordre de ce dernier.

De son côté, César poursuit Pompée jusqu’en Égypte. Achillas lui montre sa tête, pensant s’attirer les faveurs de César, mais ce dernier le fait exécuter avec tous les instigateurs de l’assassinat de Pompée, et met sur le trône d’Égypte la sœur du roi, Cléopâtre. Quittant le Nil, César continue sa lutte en Afrique contre les armées de Caton et Scipion, ainsi qu’en Espagne où les deux fils de Pompée seront finalement vaincus à la bataille de Munda en -45.

9 août 378 : bataille d’Andrinople.

entre l’armée romaine, commandée par l’empereur romain Valens, et certaines tribus germaniques, principalement des Wisigoths (Goths Thervingues) et des Ostrogoths (Goths Greuthungues), commandées par Fritigern. Il s’agit d’un des plus grands désastres militaires de l’histoire de Rome, comparable à la défaite de Cannes. Cette bataille n’est pas due à une invasion, mais à une mutinerie des fédérés goths établis dans l’Empire romain. Cette bataille est considérée par certains historiens comme à l’origine du déclin de l’Empire romain d’Occident au Ve siècle.

entre l’armée romaine, commandée par l’empereur romain Valens, et certaines tribus germaniques, principalement des Wisigoths (Goths Thervingues) et des Ostrogoths (Goths Greuthungues), commandées par Fritigern. Il s’agit d’un des plus grands désastres militaires de l’histoire de Rome, comparable à la défaite de Cannes. Cette bataille n’est pas due à une invasion, mais à une mutinerie des fédérés goths établis dans l’Empire romain. Cette bataille est considérée par certains historiens comme à l’origine du déclin de l’Empire romain d’Occident au Ve siècle.

Lire : Le jour des barbares d’Alessandro Barbero, Champs Flammarion, 304 pages, 8 €.

Lire également sur TB : Les Goths à la nation gothique, les origines de l’idée de nation en Occident du Ve au VIIe siècle

Valens

9 août 681 : les Bulgares d’Asparoukh fondent la Bulgarie du Danube, en tant que khanat.

Asparoukh, Isperikh, Asparouk ou Isperik « faucon hobereau » (hypothèse turque) ou « qui a des chevaux brillants » (hypothèse iranienne), khan des Bulgares, déplace puis sédentarise son peuple pendant la période tardive des Grandes invasions en Europe orientale. Selon les sources historiques, dont une chronique bulgare listant les premiers chefs de ce peuple — L’Annuaire des khans bulgares —, il aurait vécu 61 ans et il serait mort en 701. Les textes ne disent en revanche rien sur son année de naissance. Les sources byzantines font d’Asparoukh le troisième fils du khan Koubrat, fondateur de l’Onogourie. Il est issu de la maison princière des Doulo, régnant depuis 628 sur le territoire de l’Onogourie, également appelé la Grande Bulgarie.

À la mort de Koubrat, Asparoukh reconnaît l’autorité de son frère aîné Batbayan à la tête des Doulo. Mais quand l’Onogourie se disloque sous les coups du khanat khazar lors de l’invasion en 671, une partie de la population (entre 120 000 et 150 000 personnes) franchit le Dniepr et émigre vers l’ouest, sous la direction d’Asparoukh ; un de ses frères au moins quittera aussi l’Onogourie à ce moment-là avec une partie des Doulo pour des terres plus sûres. Asparoukh et ceux qui l’ont suivi s’installent dans un premier temps (671-680) dans la région située entre le Dniepr et les Carpates, mais aussi sur une partie de la Valachie (sud de la Roumanie actuelle ) ; Asparoukh s’établit dans le delta du Danube, un endroit stratégique pour repousser les assauts répétés des Khazars.

Durant ces neuf années, les Proto-Bulgares lancent régulièrement des raids sur les territoires au sud du Danube, soit la Mésie (Moesia, en latin) peuplée de tribus slaves et la Thrace sous contrôle byzantin. La tradition attribue d’ailleurs à Asparoukh la fondation de la ville de Drastar (actuelle Silistra), à l’endroit même où il aurait franchi le Danube pour établir son pouvoir au sud du fleuve.

Un raid particulièrement important est organisé en 679, qui se termine par la bataille d’Andrinople (Edirne) où l’armée byzantine bat les Proto-Bulgares. Cependant, l’installation des Proto-Bulgares sur les rives du Danube et leurs fréquentes incursions au sud du fleuve provoquent l’inquiétude à Byzance, où l’on considérait que les territoires au sud du Danube faisaient partie intrinsèque de l’empire et que le contrôle n’en était donc perdu que momentanément. À cela s’ajoute la crainte que les Slaves, établis au sud du Danube depuis 600-610 seulement et auparavant sous le joug avare, ne s’allient aux Proto-Bulgares. L’empereur Constantin IV en personne vient donc à la rencontre des Proto-Bulgares en 680.

On peut considérer que la guerre a commencé en 672 déjà, mais durant sept ans, les Proto-Bulgares ne rencontrent aucune résistance byzantine, le pouvoir central mettant toute son énergie dans le conflit l’opposant au califat arabe qui atteint son paroxysme entre 674 et 678. Après avoir réglé ce problème, l’empereur Constantin IV peut alors porter toute son attention sur sa frontière septentrionale pour en éloigner la menace proto-bulgare. La première action véritable de la guerre est donc la bataille d’Andrinople qui permet de repousser le danger pesant sur la Thrace.

L’empereur décide alors de porter la guerre au-delà du Danube, dans la région du delta. Une armée byzantine forte de quarante mille hommes franchit donc le fleuve au printemps 680, mais sa méconnaissance d’un terrain que les militaires impériaux n’ont plus fréquenté depuis plus de 80 ans et la présence d’une population slave de plus en plus inamicale la mettent rapidement en difficultés et prouvent l’erreur stratégique de Constantin IV. Le départ de ce dernier à Messembria (Nessebar) pour « soigner son arthrite » achève d’abattre le moral des troupes qui sont battues à plate couture par les guerriers proto-bulgares.

Durant l’été et l’automne 680, les Proto-Bulgares envahissent peu à peu la Thrace, et Byzance n’a plus d’autre choix que de chercher la paix. En 681, les deux parties concluent donc un traité qui cède aux Bulgares la Mésie jusqu’à la rivière Iskar mais à l’exception d’Odessos (Varna actuelle). Cette cession est en réalité purement formelle, l’autorité byzantine étant absente depuis longtemps de la Mésie. Quant aux Bulgares, ils s’engagent à ne plus lancer d’offensives au-delà de la chaîne des Balkans. Des liens commerciaux s’établissent entre les deux pays – et Byzance aurait par ailleurs payé un tribut aux Bulgares pour éviter d’autres attaques.

Asparoukh s’installe alors à Pliska qui devient sa capitale.

681 est donc l’année où Byzance reconnaît le potentat d’Asparoukh. Dans l’historiographie bulgare, c’est la date généralement acceptée pour la fondation de la Bulgarie.

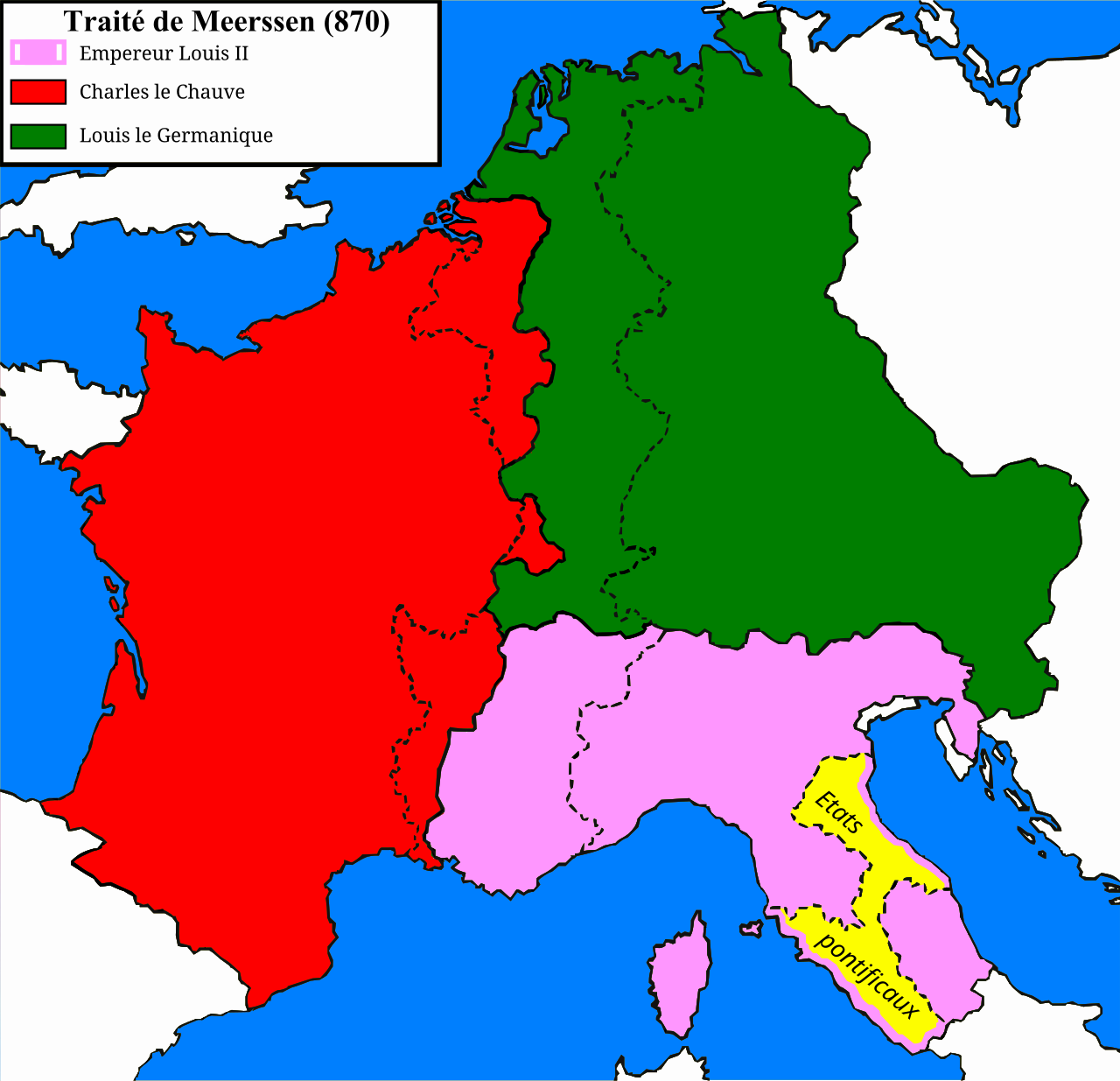

9 août 870 : traité de Meerssen partageant la Lotharingie entre Francie occidentale et Francie orientale.

Le traité de Meerssen (actuellement aux Pays-Bas) est conclu en 870 entre Charles II le Chauve et Louis le Germanique et consacre le partage de la Lotharingie, le royaume de leur neveu Lothaire II.

Le traité de Verdun, en 843 décide du partage de l’Empire carolingien entre les trois fils de Louis le Pieux. L’aîné, Lothaire 1er reçoit la Francie médiane qui est à son tour divisée peu avant sa mort en 855 (lors du traité de Prüm), entre ses trois fils Louis II (Royaume d’Italie), Lothaire II (Lotharingie) et Charles (Provence). Charles de Provence meurt en 863 et sa part est partagée entre ses deux frères Lothaire II et Louis II.

Dès l’entrevue de Metz en , leurs oncles Charles le Chauve et Louis le Germanique envisagent de se partager les terres de l’ancien empereur Lothaire 1er, alors en possession de ses fils Louis et Lothaire II.

Lothaire II meurt à son tour en 869. Son frère Louis II, qui aurait dû hériter de son royaume, est occupé à combattre les musulmans dans le sud de l’Italie (il prend Bari en 871) et ne peut recueillir son héritage. Ses deux oncles en profitent donc pour s’approprier la Lotharingie et signent un traité à Meerssen pour ce faire. Charles le Chauve acquiert la région jusqu’à la Meuse et le tiers de la Frise sauf Utrecht, ainsi que les régions le long du Rhône et de la Saône. Il annexe Besançon (le reste du Varais passe à Louis le Germanique), le Lyonnais, le Viennois, le Portois, le Sermorens, le Vivarais, l’Uzège, c’est-à-dire la portion de la succession de Charles de Provence qui était échue à Lothaire II en 863. Il perd Aix-la-Chapelle et Metz, mais la possession de Besançon et de Grenoble lui ouvre la route de l’Italie. Louis le Germanique obtient les deux tiers de la Frise avec Utrecht et Maastricht, les pays de la rive droite de la Meuse, à l’est de l’Ourthe et de la Moselle avec Metz et le long du Rhin (Aix-la-Chapelle, Sarre, Alsace) et le nord du Jura.

Malgré ses protestations et le soutien du pape Adrien II, Louis II ne réussit pas par la suite à récupérer son héritage et meurt en 875.

En 880, par le traité de Ribemont, les petits-fils de Charles le Chauve cèdent leur part de la Lotharingie à Louis III de Germanie (dit aussi Louis le Jeune), fils de Louis le Germanique, qui recueille ainsi l’ensemble de la Lotharingie.

9 août 1806 : massacre de Lauria par des troupes napoléoniennes.

Le massacre de Lauria fut perpétré entre le 7 et le 9 août 1806 par les troupes napoléoniennes commandées par le maréchal André Masséna contre la ville de Lauria qui s’était rebellée contre l’occupation française en prenant le parti des Bourbon-Siciles.

Les faits, également connus au XIXe siècle sous le nom de Sac de Lauria ou Siège de Lauria, se sont produits dans cette ville lucanienne, restée fidèle aux Bourbon-Siciles. La population locale , avec l’aide de soldats napolitains, a entravé l’avancée des troupes françaises vers Naples. Le 7 août, l’armée française a quitté Lagonegro à l’aube, et est arrivée près de Lauria avant midi, d’après le rapport du maréchal Masséna, écrit le 9 août, après avoir dépassé Castelluccio et être arrivé à Rotonda, a l’attention de Joseph Bonaparte, souverain.

Les faits, également connus au XIXe siècle sous le nom de Sac de Lauria ou Siège de Lauria, se sont produits dans cette ville lucanienne, restée fidèle aux Bourbon-Siciles. La population locale , avec l’aide de soldats napolitains, a entravé l’avancée des troupes françaises vers Naples. Le 7 août, l’armée française a quitté Lagonegro à l’aube, et est arrivée près de Lauria avant midi, d’après le rapport du maréchal Masséna, écrit le 9 août, après avoir dépassé Castelluccio et être arrivé à Rotonda, a l’attention de Joseph Bonaparte, souverain.

Lauria était un foyer de révolte, soutenu par les « brigands », ou rebelles, ainsi appelés par les Français, en fait, des insurgés dirigés par Vincenzo Geniale Versace, qui avait quitté Lagonegro le 4 août. Presque tous les habitants de Lauria se refusaient à céder la ville aux forces étrangères, et déchaînèrent leur colère contre ceux de leurs concitoyens qui souhaitaient, eux, la reddition.

Dès le 5 août, durant la campagne des deux-Calabres, le maréchal Masséna, basé près de Lagronegro, fit marche contre la ville rebelle. Une fois arrivés à destination, les soldats furent répartis, en effet, sur deux fronts: le premier, commandé par le général Gardanne, dirigé vers les collines et la ville haute ; le second a été dirigé par Masséna pour encercler la bourgade. Les troupes ont été accueillies par les tirs des habitants qui s’étaient barricadés ; avant que les Français ne mettent le feu aux maisons pour forcer les rebelles à sortir.

Il y eut beaucoup de morts ; vraisemblablement un millier. Plus d’une centaine d’habitants ont été abattus dans les grottes où ils s’étaient cachés et les fuyards furent punis par le peloton d’exécution ou la potence ; même les enfants et les femmes ne furent pas épargnés ; quand ces dernières ne subirent pas un sort pire. Les chroniques de l’époque racontent en particulier que les soldats corses, parmi les plus déterminés, déchaînèrent leur rage contre des civils sans défense, massacrant même les impotents trouvés dans leur lit et incapables de s’échapper.

Selon l’historien italien Tommaso Pedio : « Le maréchal Masséna, se rendit coupable […] de la mort d’environ un millier de civils tombés sous le fer de l’ennemi, de cent quarante-deux maisons incendiées sur les hauteurs de Lauria et des deux tiers de toutes les autres du bas, parmi elles les deux églises principales et le magnifique Couvent dei Minori Osservanti. Le pillage fut général, et partout étaient les pleurs, la désolation, le deuil ».

Les rapports militaires de l’époque font état, outre le massacre d’environ 1 000 habitants de Lauria sur les 9 000 de l’époque, de l’incendie et de la destruction de bâtiments sacrés et civils, ainsi que du formidable pillage que Masséna a accordé à ses troupes. Les corps des habitants tués, ainsi que ceux des partisans napolitains, ont été jetés dans une fosse commune, connue comme l’onda dei morti, redécouverte lors des travaux de construction d’un hôtel de ville. Une plaque a été érigée en mémoire des morts lors du bicentenaire de l’événement tragique (2006).

En 1815, une fois revenus sur le trône de Naples, les Bourbons décernèrent à la ville de Lauria le titre de Semper Fidelis pour le courage dont firent preuve les habitants dans leur résistance à l’envahisseur français.

8-9 août 1809 : bataille de Pontlatzer Brücke.

Les 8 et à Pontlatzer Brücke, près de Prutz, 920 Tyroliens dirigés par Roman Burger tentent une embuscade au colonel Burscheidt à la tête de 2 000 soldats du 10e régiment d’infanterie bavaroise et du 2e régiment de dragons, qui appartenait à la 3e division Deroy. Les Tyroliens infligent 200 tués et blessés à leurs ennemis, tout en capturant 1 200 hommes et deux canons. Les pertes des rebelles sont de sept tués seulement.

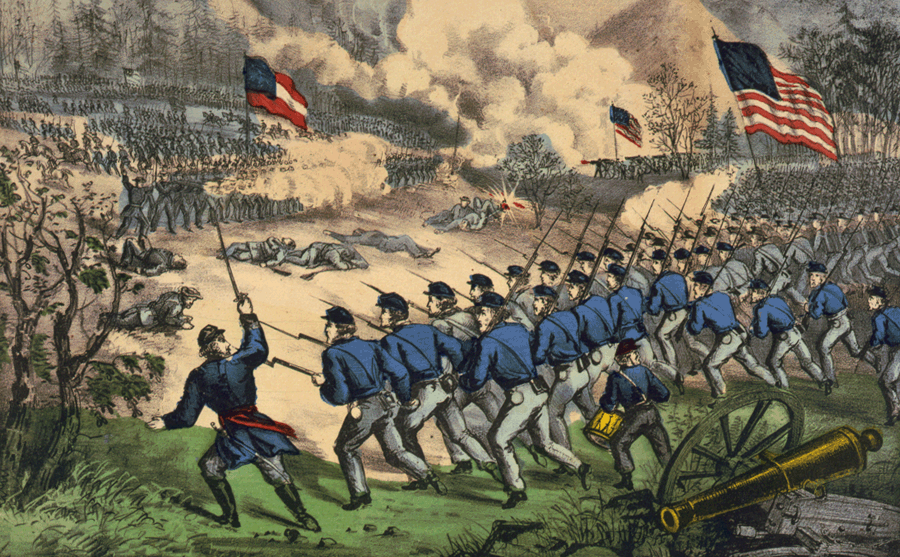

9 août 1862 : bataille de Cedar Mountain (guerre de Sécession).

La bataille de Cedar Mountain, connue aussi en anglais comme battle of Slaughter’s Mountain (bataille de la Montagne du Massacre) — ou battle of Cedar Run (bataille du Ruisseau des Cèdres), eut lieu le 9 août 1862, dans le comté de Culpeper (état de Virginie), pendant la guerre de Sécession. C’est une victoire confédérée.

Les forces de l’armée de Virginie (unioniste) sous le général de division Nathaniel Prentice Banks rencontrèrent et attaquèrent les troupes de l’armée de Virginie du Nord (confédérée) qui, sous le général de division Stonewall Jackson, avaient été envoyées par Robert E. Lee vers Gordonsville pour arrêter la progression des Nordistes vers la Virginie centrale.

Les Confédérés furent d’abord repoussés par les hommes de Banks, mais une vigoureuse contre-attaque menée par A.P. Hill donna la victoire aux Sudistes. Les pertes en hommes (tant tués que blessés) furent importantes : environ 2 300 du côté unioniste, contre 1 300 du côté confédéré (dont le général de brigade confédéré Charles S. Winder, qui, déchiqueté par un obus, mourut peu après). Le 7th Ohio Infantry Regiment fut engagé dans un combat acharné au corps à corps. Des trois cents hommes engagés du régiment, seuls cent en réchappèrent indemnes. Le 7th Ohio Infantry souffrit plus que tout autre régiment de l’Union dans cette bataille.

La bataille de Cedar Mountain fut la première bataille de la campagne de Virginie Septentrionale, qui se termina par la défaite des Unionistes lors de la seconde bataille de Bull Run.

9 août 1888 : naissance du pilote et as allemand Eduard Riitter von Schleich, le « chevalier noir ».

Eduard-Maria Joseph Ritter von Schleich, né le à Munich et mort le à Dießen am Ammersee, est un pilote de chasse puis député allemand. Il est crédité de 35 victoires aériennes pendant la Première Guerre mondiale, combattant notamment comme Staffelführer pour la Jagdstaffel 21. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert dans la Luftwaffe en tant que lieutenant-général.

Alors que Schleich se remettait de ses blessures d’août 1914, il décida de se porter volontaire pour le Service aérien royal bavarois et fut accepté pour une formation d’observateur. Après avoir servi au sein de la FEA 1 sur biplaces, il postula pour une formation de pilote et obtint son diplôme. En décembre 1915, il rejoignit la FA 2b et, en janvier 1916, lors d’un vol d’observation, Schleich fut blessé au bras par l’explosion d’un obus antiaérien. Au lieu de retourner à la base, il demanda à son équipier de panser sa blessure alors qu’il était encore en vol, puis termina sa mission. Le 1er septembre, il prit le commandement de la Fliegerschule 1. Il rejoignit le Jagdstaffel 21 (Escadron de chasse 21) en mai 1917 et commanda l’unité à partir de juin. Il décora son nouvel Albatros DV d’un insigne représentant le lion rampant de la Bavière.

Lorsque le lieutenant Erich Limpert , son meilleur ami sur le Jasta, fut tué lors d’un combat aérien, Schleich ordonna que son avion soit entièrement peint en noir. Ce noir lui valut bientôt le surnom de « Chevalier noir ».

En octobre 1917, le Service aérien impérial allemand fut réorganisé, les escadrilles de chasse étant alors désignées comme prussiennes, saxonnes ou bavaroises. Ces escadrilles furent alors composées uniquement de sujets de leurs provinces respectives. La Jagdstaffel 21 devint ainsi une escadrille saxonne, et Schleich, bavarois, fut muté au commandement d’une escadrille bavaroise, la Jagdstaffel 32, dont le total de victoires s’élevait alors à 25.

Il a reçu la médaille Pour le Mérite le 4 décembre 1917 et après un passage à la tête de la Militaerfliegerschule 1, le 15 mars 1918, il a pris le commandement du Jagdgruppe Nr. 8 , un groupe ad hoc composé des Jastas 23, 34 et 35. À la fin de la guerre, son score était de 35. Ayant remporté 29 de ses 35 victoires dans l’Albatros DV, il est le pilote le plus titré de ce type.

9 août 1910 : naissance du pilote d’essai allemand Rudof Opitz.

Opitz est né à Landeshut , en Silésie. Après l’école, il a d’abord appris le métier de charpentier. Il s’est rapidement découvert une passion pour le vol à voile. Il a passé son baccalauréat à Rossitten et, sur la Wasserkuppe , il était élève-pilote et, grâce à sa formation, un infatigable assistant réparateur. Instructeur de vol à voile jusqu’en 1937, il a participé avec succès aux compétitions de la Rhön. Il a ensuite obtenu sa qualification de pilote motorisé et a rejoint la DFS. Il y a survécu de justesse à un accident avec le DFS 40 d’Alexander Lippisch. Il a ensuite travaillé brièvement comme instructeur de planeur cargo et a également participé à l’attaque de la Wehrmacht à l’ouest comme pilote de planeur cargo le 10 mai 1940. Il a réussi à poser son DFS 230 avec une telle précision qu’au dernier élan, il a glissé sur le pont qui lui avait été assigné comme cible. Ce fut d’ailleurs la seule action militaire à laquelle Opitz a participé. Pour cette action, il a reçu la Croix de fer allemande en or.

À partir de 1941, il redevint pilote d’essai sur le terrain d’essai de la Luftwaffe à Rechlin et à Peenemünde-Ouest, où il joua un rôle clé aux côtés de Heini Dittmar lors des essais du chasseur-fusée Me 163. Le 2 octobre 1941, le Me 163A V4, piloté par Heini Dittmar, atteignit la vitesse de 1 003,67 km/h. Opitz était le pilote remorqueur du Me 110 , qui amenait l’avion-fusée en altitude. Après l’interruption des vols de Dittmar suite à un accident à l’atterrissage, il fut temporairement seul responsable de la préparation du Me 163 pour la production en série. Le premier décollage motorisé du Me 163b eut lieu devant de nombreux responsables du Troisième Reich et faillit tourner au désastre lorsque le train d’atterrissage se brisa suite à un accident de la route. Opitz parvint cependant à décoller l’avion, déjà endommagé mais désormais très rapide, de ses patins. De nombreux autres vols périlleux avec l’avion-fusée allaient suivre. Plus tard, il forma des pilotes aux opérations de chasseurs-roquettes. Il servit également temporairement comme commandant du I. Gruppe du JG 400, en remplacement de Wolfgang Späte . Le 7 mai 1945, il fut grièvement blessé lors d’un accident d’atterrissage avec un Me 163.

Après sa convalescence, l’US Air Force ramena Rudi Opitz aux États-Unis en 1946, où il effectua notamment divers essais de remorquage. Il y reconstruisit également un Horten IV capturé et le pilota avec succès lors de compétitions de vol à voile. Une photo de cet avion figure sur la couverture de l’autobiographie de Reimar Horten. En 1955, il obtint la nationalité américaine et, à partir de 1956, travailla comme pilote d’essai pour le développement de turbines à réaction chez AVCO Lycoming, sous la direction du Dr Anselm Franz. Il était membre de l’Association des pilotes d’essai. En 1993, il fut intronisé au Temple de la renommée du vol à voile américain et reçut le badge international de réussite en vol à voile en or n° 10 de la FAI .

Il resta passionné de vol à voile jusqu’à un âge avancé et était ami avec Jim Marske, Al Backstrom, Paul MacCready, Karl Nickel et bien d’autres. Il suivait avec intérêt les progrès de la construction de planeurs, notamment des ailes volantes. Il fut également un important consultant pour la littérature américaine sur le Me 163. Il mourut dans sa ville d’adoption de Stratford, dans le Connecticut, peu avant son 100e anniversaire.

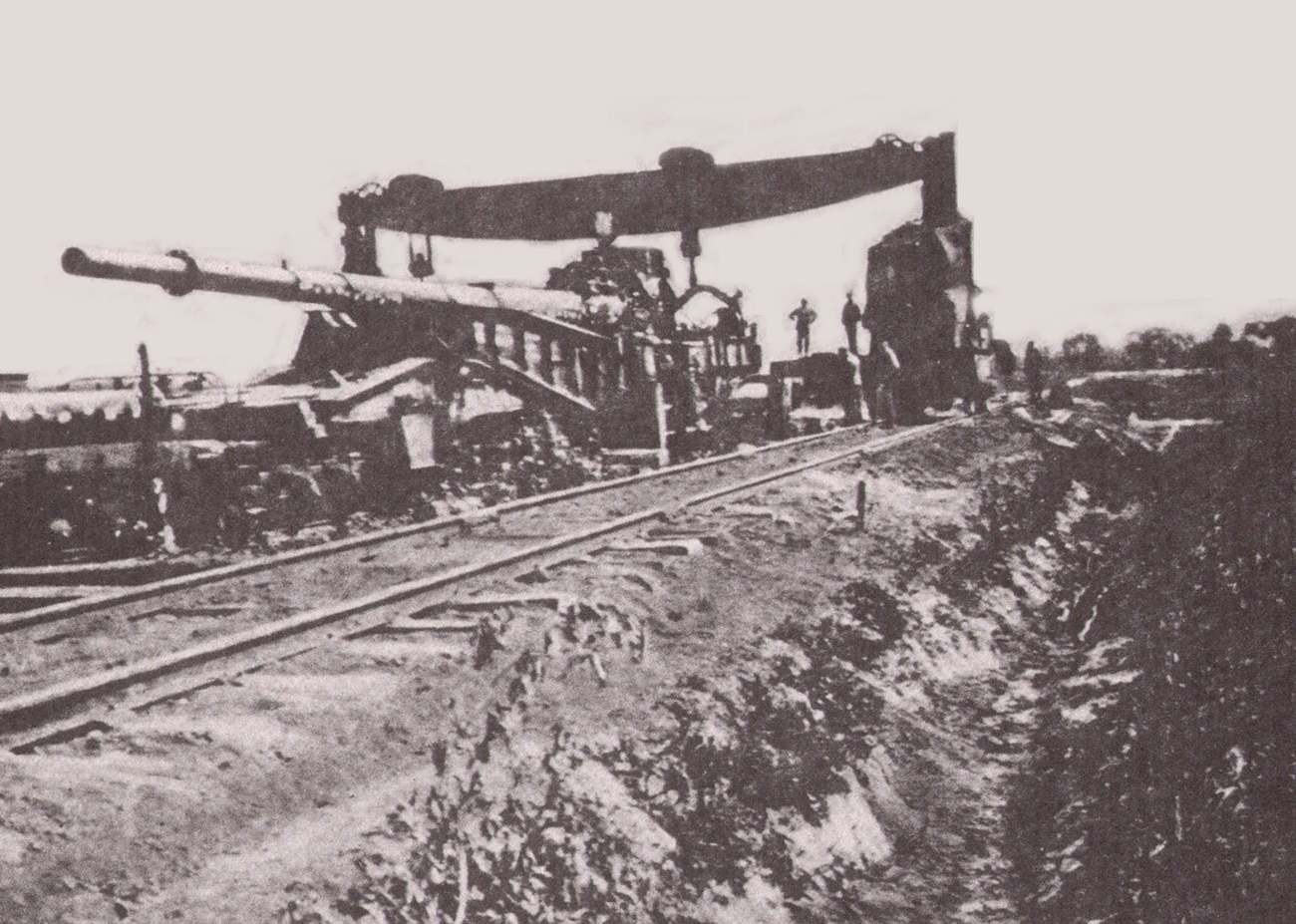

9 août 1918 : dernier tir d’un Pariser Kanone sur Paris.

Les Pariser Kanonen (c’est-à-dire les « canons parisiens ») sont sept pièces d’artillerie à très longue portée utilisées au cours de la Première Guerre mondiale par l’armée allemande pour bombarder Paris. Par la longueur du canon, elles sont les plus grandes pièces d’artillerie en service durant la Grande Guerre.

Surnommés la « Grosse Bertha » par les Français, bien que ce nom désigne un autre canon pour les Allemands, les Pariser Kanonen tirent à plus de 120 km de distance.

Armes de la guerre psychologique destinées à terroriser la population, ces canons ont envoyé un total de 367 obus sur Paris et les communes environnantes, entre le et le , causant la mort de 256 personnes.

Le canon dit Pariser Kanone est conçu par l’état-major allemand comme une arme psychologique, destinée à terroriser les Parisiens, les désordres et les manifestations ainsi suscités étant censés pousser le gouvernement français à demander un armistice. C’est l’ingénieur allemand Rausenberger qui conçoit un canon de 750 tonnes, tirant depuis des plates-formes métalliques démontables.

Sept tubes sont construits dans les usines Krupp d’Essen et les usines Škoda de Plzeň.

- Longueur du tube : 34 à 36 mètres. Le tube était une juxtaposition de 3 tubes usagés de canons de calibre 380 mm, dans lesquels était inséré un tube réducteur au calibre 210 mm. Afin d’éviter la pliure, voire la rupture d’un tel fût, un solide haubanage partant d’un mât central renforce et soutient le canon sur toute sa volée.

- Calibre : 210 mm. Les munitions étaient toutes des obus de 210 mm chemisés entre 210 et 240 mm pour s’adapter à l’usure progressive du tube provoquée par l’effet d’arrachement des projectiles. Le tube était usé après 65 coups ; chaque obus était numéroté de 1 à 65. Ces obus devaient être tirés dans l’ordre, puisqu’ils étaient d’un diamètre de plus en plus élevé pour compenser l’usure du tube ; une erreur dans l’ordre de tir aurait pu se traduire par l’explosion du canon par suite du coincement du projectile dans le tube. Le 65e tiré, il fallait changer le tube, qui était alors renvoyé chez Krupp pour rechemisage et fabrication d’une nouvelle série d’obus.

- Diamètre du canon : 1 m au tonnerre

- Poids du tube : 175 tonnes.

- Poids du canon : 750 tonnes (avec la plate-forme de tir).

- Poids de l’obus : plus de 125 kg

- Charge propulsive : 150 à 200 kg de poudre selon la distance de la cible.

- Portée maximale : 128 km sous un angle de tir fixe de 55° (réglage de la portée par la charge propulsive).

- Vitesse initiale du projectile à charge maximale : 1 500 à 1 600 soit plus de Mach 5.

- Temps de vol du projectile : 180 à 210 secondes.

Les obus tirés étaient déviés de près de 1 600 mètres par la force de Coriolis.

L’obus tiré atteint l’altitude maximale de 40 km à l’apogée de sa trajectoire. Ce fut longtemps le record d’altitude atteint par un objet lancé par l’Homme (jusqu’à l’invention de la fusée V2 lors de la Seconde Guerre mondiale). Le projectile avait ainsi une trajectoire essentiellement dans les couches les moins denses de l’atmosphère, subissant moins de frottement, ce qui allongeait sa portée.

Le Pariser Kanone multiplie par quatre la portée maximale de l’artillerie de l’époque, la passant de 30 à 120 km.

En revanche, sa mise en œuvre est complexe :

- des plates-formes de tir doivent être aménagées, soit en béton (12 m2 et 4 m d’épaisseur), soit en adaptant des plates-formes en acier destinées aux canons de 380 mm ;

- le canon, très lourd, ne peut être acheminé que par voie ferrée, qui doit donc aller jusqu’à ces plates-formes ;

- l’affût de 575 t devait être descendu du train et mis en place pour recevoir le canon ;

- le tube doit être changé tous les 65 coups à cause de l’usure ;

- des abris pour les officiers, le personnel, les générateurs électriques, ainsi que des communications abritées entre ces installations doivent être aménagés avant la mise en œuvre du canon.

Les tirs étaient donc extrêmement coûteux.

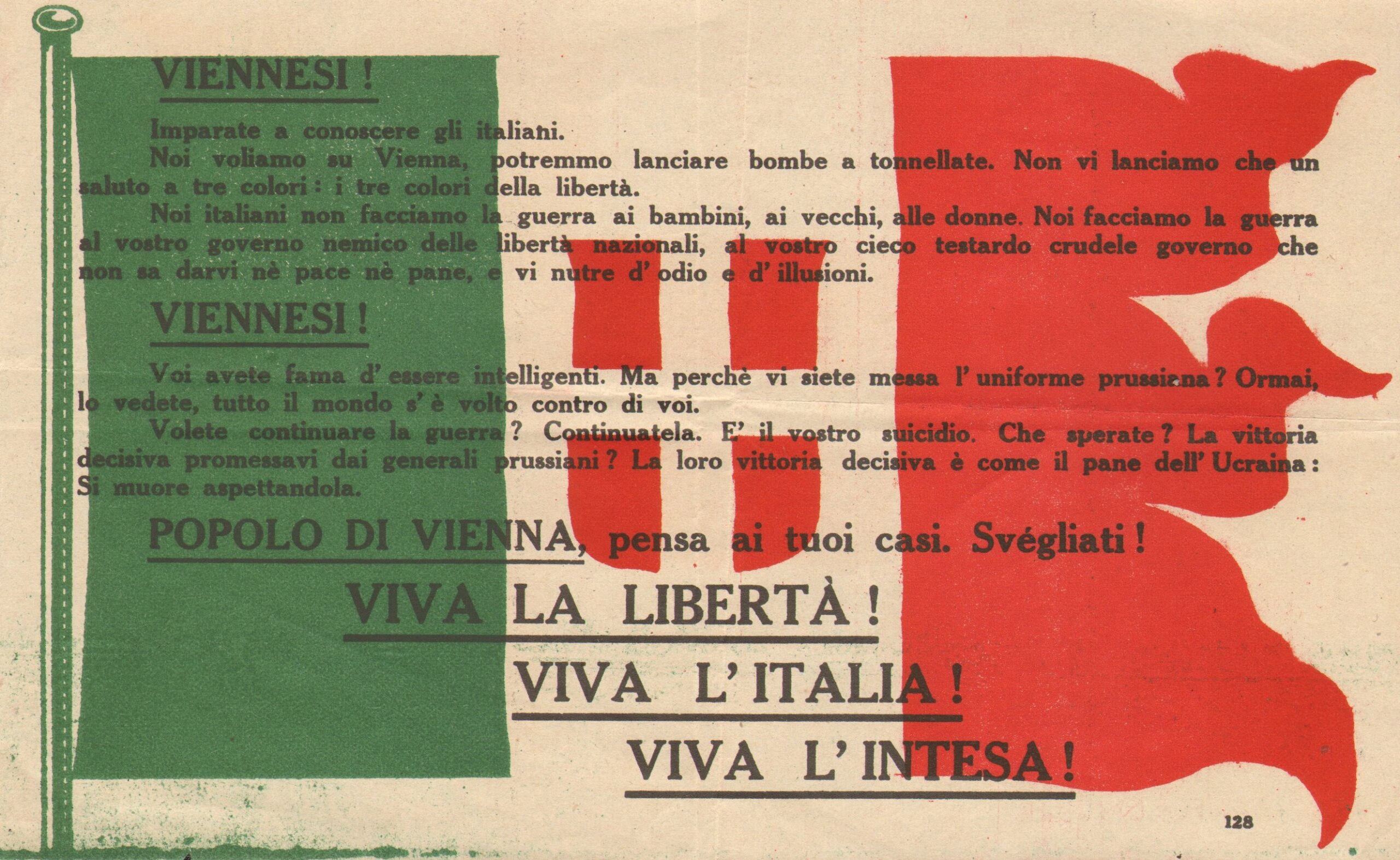

9 août 1918 : « vol fou » au-dessus de Vienne effectué par la 87e escadrille italienne Ansaldo SVA, conçu par Gabriele D’Annunzio.

Le vol avait été prévu par Gabriele D’Annunzio lui-même plus d’un an auparavant, mais des difficultés techniques et politiques, liées principalement au problème de l’autonomie de l’avion pour un vol de 1 000 kilomètres et au risque que le poète se retrouve aux mains de l’ennemi, avec des conséquences incommensurables en termes de propagande, avaient incité le commandement suprême à refuser d’abord l’accord, puis à ordonner prudemment des vols d’essai. Le 4 septembre 1917, D’Annunzio effectue un vol de dix heures et de 1 000 kilomètres dans un Caproni Ca.3 piloté par les lieutenants (tenenti) Pagliano et Gori sans problème particulier, mais, juste avant son prochain départ pour Vienne, l’autorisation lui est définitivement refusée. En réalité, D’Annunzio avait déjà envisagé le problème de l’autonomie de vol, en le soumettant aux techniciens de Pomilio, l’usine turinoise qui construisait alors le SVA. Le problème avait été brillamment résolu, par une série de petites modifications aérodynamiques et structurelles, par Ugo Zagato, un jeune contremaître de Pomilio, destiné à devenir un protagoniste de l’histoire de l’automobile.

Comme D’Annunzio n’avait pas de licence de pilote, il a fallu préparer un avion biplace du SVA. Cependant, l’avion modifié a été détruit dans un accident banal quelques jours avant l’exploit. Le poète ne se décourage pas et réussit à faire modifier un deuxième appareil dans les ateliers Ansaldo (SVA est l’acronyme de Savoia, Verduzio Ansaldo, des noms des deux concepteurs et du constructeur), préparé en un temps record par Giuseppe Brezzi, modifiant le réservoir de carburant en forme de siège (rebaptisé « seggiola incendiaria »). Le SVA modifié, piloté par le capitaine Natale Palli, a ainsi pu prendre part au « vol fou ». Ainsi, l’autorisation nécessaire à l’exploit a pris la forme d’un message bizarre qui aurait puisé dans le d’Annunzioanisme (la mode de l’époque) : « Il volo avrà carattere strettamente politico e dimostrativo; è quindi vietato di recare qualsiasi offesa alla città […] Con questo raid l’ala d’Italia affermerà la sua potenza incontrastata sul cielo della capitale nemica. Sarà vostro Duce il Poeta, animatore di tutte le fortune della Patria, simbolo della potenza eternamente rinnovatrice della nostra razza. Questo annunzio sarà il fausto presagio della Vittoria ». Traduction : « Le vol aura un caractère strictement politique et démonstratif ; il est donc interdit de provoquer une quelconque offense à la ville […] Par ce raid, l’aile d’Italie affirmera son pouvoir incontesté sur le ciel de la capitale ennemie. Votre Duce sera le Poète, animateur de toutes les fortunes de la Patrie, symbole de la puissance éternellement rénovatrice de notre race. Cette annonce sera de bon augure pour la victoire ».

Une première tentative a eu lieu le 2 août, mais en raison du brouillard rencontré dans les Alpes et la vallée du Pô, les treize avions qui y participaient ont dû abandonner la tentative ; sept avions ont réussi à rentrer à la base, tandis que d’autres ont été contraints d’atterrir dans des champs différents et trois avions étaient même inutilisables. Une deuxième tentative a été faite le 8 août, mais le vent de face a de nouveau fait échouer l’entreprise. Après ces deux échecs, le projet de D’Annunzio risquait fort d’être reporté à un avenir indéfini et de toute façon très lointain ; D’Annunzio réussit toutefois à faire en sorte que le vol ait lieu le lendemain, également pour profiter pleinement de « l’effet de surprise », déjà partiellement compromis après que le lieutenant Censi ait jeté une énorme quantité de tracts en territoire autrichien pour alléger la charge de l’avion.

Comme il avait reçu l’ordre de ne pas continuer si la formation était réduite à moins de cinq SVA en route, à l’aube du 9 août, D’Annunzio a convoqué ses pilotes les plus fiables au hangar : Natale Palli, Antonio Locatelli, Gino Allegri, Daniele Minciotti, Aldo Finzi, Piero Massoni, Giuseppe Sarti, Ludovico Censi et Giordano Bruno Granzarolo, en leur faisant prêter un serment solennel : « Se non arriverò su Vienna, io non tornerò indietro. Se non arriverete su Vienna, voi non tornerete indietro. Questo è il mio comando. Questo è il vostro giuramento. I motori sono in moto. Bisogna andare. Ma io vi assicuro che arriveremo. Anche attraverso l’inferno. Alalà! ». Traduction : « Si je ne vais pas à Vienne, je ne reviendrai pas. Si vous ne vous rendez pas à Vienne, vous ne reviendrez pas. C’est mon commandement. C’est votre serment. Les moteurs sont en marche. Nous devons partir. Mais je vous assure que nous y arriverons. Même en enfer. Hourra ! »

Enfin, à 05 h 50, les huit appareils (sept SVA monoplaces et un SVA biplace modifié, piloté par le capitaine Palli, dans lequel se trouvait D’Annunzio, ont décollé de l’aérodrome de San Pelagio (dans la municipalité de Due Carrare, Padoue).

Le lieutenant Giuseppe Sarti, contraint d’atterrir en raison d’un problème de moteur, se pose sur le terrain de Wiener Neustadt et met le feu à l’appareil avant d’être fait prisonnier par des officiers autrichiens.

Les sept avions survivants, cependant, ont poursuivi leur vol vers la capitale autrichienne, organisés en formation en coin et dirigés par les pilotes suivants: le capitaine Natale Palli et le commandant Gabriele D’Annunzio, le lieutenant Ludovico Censi, le lieutenant Aldo Finzi, le lieutenant Giordano Bruno Granzarolo, le lieutenant Antonio Locatelli, le lieutenant Pietro Massoni et le sous-lieutenant Girolamo Allegri, connu sous le nom de « Fra Ginepro » en raison de sa barbe épaisse. Après avoir survolé la vallée de la Drave, les montagnes de Carinthie, et enfin les villes de Reichenfels, Kapfenberg et Neuberg, sans aucune embuscade de la part de l’aviation autrichienne (seuls deux chasseurs autrichiens qui avaient repéré la formation se sont précipités à terre pour avertir le commandement, mais n’ont pas été crus), et en surmontant des formations orageuses, la formation italienne atteint Vienne en groupe compact à 09 h 20, tandis que dans les rues et sur les places en contrebas, une grande foule se rassemblait, craignant la présence des avions. Grâce à la clarté du ciel, la formation a pu descendre à moins de 800 mètres d’altitude et lancer 50 000 exemplaires d’un tract en italien préparé par D’Annunzio qui disait : « In questo mattino d’agosto, mentre si compie il quarto anno della vostra convulsione disperata e luminosamente incomincia l’anno della nostra piena potenza, l’ala tricolore vi apparisce all’improvviso come indizio del destino che si volge. Si volge verso di noi con una certezza di ferro. È passata per sempre l’ora di quella Germania che vi trascina, vi umilia e vi infetta. La vostra ora è passata. Come la nostra fede fu la più forte, ecco che la nostra volontà predomina e predominerà sino alla fine. I combattenti vittoriosi del Piave, i combattenti vittoriosi della Marna lo sentono, lo sanno, con una ebbrezza che moltiplica l’impeto. Ma, se l’impeto non bastasse, basterebbe il numero ; e questo è detto per coloro che usano combattere dieci contro uno. L’Atlantico è una via che già si chiude; ed è una via eroica, come dimostrano i nuovissimi inseguitori che hanno colorato l’Ourcq di sangue tedesco. Sul vento di vittoria che si leva dai fiumi della libertà, non siamo venuti se non per la gioia dell’arditezza, non siamo venuti se non per la prova di quel che potremmo osare e fare quando vorremo, nell’ora che sceglieremo. Il rombo della giovane ala italiana non somiglia a quello del bronzo funebre, nel cielo mattutino. Tuttavia la lieta audacia sospende fra Santo Stefano e il Graben una sentenza non revocabile, o Viennesi. Viva l’Italia ! » Traduction : « En ce matin d’août, alors que s’achève la quatrième année de votre convulsion désespérée et que s’ouvre avec éclat l’année de notre pleine puissance, l’aile tricolore vous apparaît soudain comme le signe du tournant des destinées. Il se tourne vers nous avec une certitude de fer. Le temps de cette Allemagne qui vous tire vers le bas, vous humilie et vous infecte est révolu pour toujours. Votre temps est passé. Tout comme notre foi était la plus forte, notre volonté prévaut et prévaudra jusqu’à la fin. Les combattants victorieux du Piave, les combattants victorieux de la Marne le sentent, le savent, avec une ivresse qui multiplie l’élan. Mais si l’élan n’était pas suffisant, le nombre le serait aussi ; et ceci est dit pour ceux qui ont l’habitude de se battre à dix contre un. L’Atlantique est une voie qui se ferme déjà ; et c’est une voie héroïque, comme le montrent les tout nouveaux poursuivants qui ont coloré l’Ourcq de sang allemand./ Sur le vent de la victoire qui monte des fleuves de la liberté, nous ne sommes venus que pour la joie de l’audace, nous ne sommes venus que pour la preuve de ce que nous pourrions oser et faire quand nous le voulons, à l’heure que nous choisissons. Le rugissement de la jeune aile italienne ne ressemble pas à celui du bronze funéraire dans le ciel du matin. Cependant, l’heureuse audace suspend entre Saint-Étienne et le Graben une sentence irrévocable, ô Viennois. Vive l’Italie ! »

Le texte de D’Annunzio a été jugé par Ferdinando Martini comme manquant d’efficacité et impossible à rendre correctement en allemand : « « Quando D’Annunzio fece le sue prime prove come soldato, la gente, poco fidando nel suo valore o nella sua bellica abilità, disse: « Scriva e non faccia ». Ora io dico di lui, dopo altre molte prove: « Faccia e non scriva »» (Ferdinando Martini) Traduction : « Lorsque D’Annunzio a fait ses premiers essais comme soldat, les gens, n’ayant pas confiance en sa vaillance ou en ses capacités guerrières, lui ont dit : « Écris et ne fais pas ». Maintenant, je dis de lui, après bien d’autres essais : ‘Fais et n’écris pas’« . (Ferdinando Martini).

C’est pourquoi 350 000 exemplaires d’un deuxième dépliant, plus pratique et plus efficace, rédigé par Ugo Ojetti et traduit en allemand, ont également été lancés :

VIENNOIS !

Apprenez à connaître les Italiens.

On survole Vienne, on pourrait larguer des bombes à la tonne. Nous ne pouvons que vous adresser un salut tricolore : les trois couleurs de la liberté.

Nous, les Italiens, ne faisons pas la guerre aux enfants, aux vieillards, aux femmes.

Nous faisons la guerre à votre gouvernement, l’ennemi des libertés nationales, votre gouvernement aveugle, têtu, cruel, qui ne sait vous donner ni la paix ni le pain, et vous nourrit de haine et d’illusions.

VIENNOIS !

Vous avez une réputation d’intelligence. Mais pourquoi avez-vous mis l’uniforme prussien ? Vous voyez, le monde entier s’est retourné contre vous.

Voulez-vous continuer la guerre ? Vas-y, c’est ton suicide. Qu’est-ce que vous espérez ? La victoire décisive que vous ont promise les généraux prussiens ? Leur victoire décisive est comme le pain de l’Ukraine : on meurt en l’attendant.

PEUPLES DE VIENNE, pensez à vos affaires. Réveillez-vous !

VIVE LA LIBERTÉ !

VIVE L’ITALIE !

VIVE L’ENTENTE !

Après avoir déposé les affiches, la formation a pris le chemin du retour, en choisissant une route différente de celle empruntée à l’aller afin d’éviter les attaques anti-aériennes. Après avoir traversé les Alpes, la formation aérienne a survolé Ljubljana, Trieste et Venise, où D’Annunzio a choisi de déposer un message de vœux pour informer l’amiral et le maire de l’heureuse issue de l’exploit. Enfin, à 12h40, les avions sont rentrés au terrain de San Pelagio après avoir parcouru 1 000 kilomètres en sept heures et dix minutes, et plus de 800 kilomètres au-dessus du territoire autrichien au mépris de toutes les adversités balistiques et aériennes. Un communiqué officiel du Commandement suprême rapporte : « Zona di guerra, 9 agosto 1918. Una pattuglia di otto apparecchi nazionali, un biposto e sette monoposti, al comando del maggiore D’Annunzio, ha eseguito stamane un brillante raid su Vienna, compiendo un percorso complessivo di circa 1.000 chilometri, dei quali oltre 800 su territorio nemico. I nostri aerei, partiti alle ore 5:50, dopo aver superato non lievi difficoltà atmosferiche, raggiungevano alle ore 9:20 la città di Vienna, su cui si abbassavano a quota inferiore agli 800 metri, lanciando parecchie migliaia di manifesti. Sulle vie della città era chiaramente visibile l’agglomeramento della popolazione. I nostri apparecchi, che non vennero fatti segno ad alcuna reazione da parte del nemico, al ritorno volarono su Wiener-Neustadt, Graz, Lubiana e Trieste. La pattuglia partì compatta, si mantenne in ordine serrato lungo tutto il percorso e rientrò al campo di aviazione alle 12:40. Manca un solo nostro apparecchio che, per un guasto al motore, sembra sia stato costretto ad atterrare nelle vicinanze di Wiener-Neustadt. » Traduction : « Zone de guerre, 9 août 1918. Une patrouille de huit avions italiens, un biplace et sept monoplaces, sous le commandement du commandant D’Annunzio, a effectué ce matin un brillant raid sur Vienne, couvrant une distance totale d’environ 1 000 kilomètres, dont plus de 800 au-dessus du territoire ennemi. Nos avions, qui ont décollé à 5 h 50, après avoir surmonté des difficultés atmosphériques non négligeables, ont atteint la ville de Vienne à 9 h 20, au-dessus de laquelle ils sont descendus à une altitude de moins de 800 mètres, lâchant plusieurs milliers d’affiches. Dans les rues de la ville, l’agglomération de la population était clairement visible. Nos avions, qui n’ont pas reçu de réaction de l’ennemi, ont survolé Wiener-Neustadt, Graz, Ljubljana et Trieste. La patrouille a décollé de manière compacte, s’est maintenue en ordre serré tout au long du trajet et est revenue à l’aérodrome à 12h40. Seul un de nos avions manque à l’appel, qui, en raison d’une panne de moteur, semble avoir été contraint d’atterrir dans les environs de Wiener-Neustadt. »

D’Annunzio aussi, exalté par le succès de son entreprise, envoie le télégramme suivant à la Gazzetta del Popolo de Turin : « Non ho mai sentito tanto profondo l’orgoglio di essere italiano. Fra tutte le nostre ore storiche, questa è veramente la più alta…Solo oggi l’Italia è grande, perché solo oggi l’Italia è pura fra tante bassezze di odii, di baratti, di menzogne ». Traduction : « Je ne me suis jamais senti aussi fier d’être italien. De toutes nos heures historiques, celle-ci est vraiment la plus haute… Ce n’est qu’aujourd’hui que l’Italie est grande, parce que ce n’est qu’aujourd’hui que l’Italie est pure au milieu de tant de bassesse de haine, de troc et de mensonge ».

Le survol de Vienne, bien que militairement inoffensif, a eu un énorme impact moral, psychologique et de propagande en Italie et à l’étranger, et a considérablement compromis l’opinion publique dans l’Empire des Habsbourg. La presse autrichienne elle-même s’est félicitée de l’« incursion sans défense » (comme on l’appelait) des avions italiens à Vienne : de même, le Frankfurter Zeitung a mené une critique amère et virulente « non pas contre les Italiens, mais contre les autorités, auxquelles les Viennois doivent de la gratitude pour la visite des aviateurs ». La population n’a pas été prévenue au préalable et aucune alerte n’a été donnée à l’arrivée des aviateurs. Il n’est pas nécessaire de dire quelle catastrophe aurait pu se produire si, au lieu de proclamations, ils avaient largué des bombes. On ne sait pas comment ils ont traversé des centaines de kilomètres sans être repérés par les stations d’observation autrichiennes ». L’Arbeiter Zeitung, cependant, a posé une question, qui était destinée à rester sans réponse : Wo sind unsere D’Annunzio’s ? D’Annunzio, den wir für einen aufgeblasenen Mann hielten, einen bezahlten Redner der Kriegspropaganda im großen Stil, hat sich als ein Mann erwiesen, der seiner Aufgabe gewachsen ist und ein sehr guter Fliegeroffizier. Der schwierige und anstrengende Flug, den er in seinem nicht mehr jungen Alter unternahm, beweist hinreichend den Wert des italienischen Dichters, den wir gewiss nicht gerne als Komödianten darstellen. Und unser D’Annunzio, wo sind sie ? Auch unter uns gibt es viele, die bei Ausbruch des Krieges emphatische Gedichte deklamiert haben. Aber nicht einer von ihnen hat den Mut, Flieger zu werden ! (Arbeiter Zeitung). Traduction : « Où sont nos D’Annunzios ? D’Annunzio, que nous considérions comme un homme bouffi de vanité, orateur à la solde d’une propagande de guerre grandiose, se révéla être un homme à la hauteur de la tâche et un très bon officier d’aviation. Le vol difficile et fatigant qu’il a effectué, alors qu’il n’était plus tout jeune, démontre suffisamment la valeur du poète italien que l’on n’aime certainement pas dépeindre comme un comique. Et où sont nos D’Annunzios ? Même parmi nous, il y a un grand nombre de ceux qui, au début de la guerre, déclamaient des poèmes emphatiques. Mais aucun d’entre eux n’a le courage de devenir un aviateur » (Arbeiter Zeitung).

9 août 1935 : premier vol du prototype biplace soviétique Tupolev ANT-46.

Commandé en décembre 1934 comme prototype unique sous la désignation DI-8, l’ANT-46 était un chasseur biplace ( Dvukhmestny istrebitel ) dérivé du bombardier rapide SB d’Alexandre Arkhangelsky (ANT-40).

Doté d’une structure allégée et propulsé par deux moteurs radiaux Gnome-Rhone 14Krsd 14 cylindres refroidis par air de 800 ch, l’ANT-46 devait emporter deux canons sans recul Kurchevski APK-100 de 100 mm comme armement principal, ces armes étant encastrées dans les ailes extérieures entre les ailerons et les volets, et faisant saillie vers l’avant et vers l’arrière.

De plus, il était prévu d’installer une batterie de quatre canons de 7,62 mm à l’extrémité du nez, mais ceux-ci n’étaient pas embarqués sur le prototype, qui présentait un nez vitré globalement similaire à celui du SB. Lancé pour la première fois le 9 août 1935, l’ANT-46 a en fait volé avant l’ANT-29, le programme d’essais en vol en usine s’étant achevé avec succès en juin 1936, mais les tests d’acceptation de l’État n’ont pas été entrepris car l’intérêt officiel pour le canon sans recul — pour lequel l’ANT-46 avait été spécifiquement développé — avait pris fin avec l’arrestation, en février 1936, de Leonid Kurchevski.

Nuit du 8 au 9 août 1941 : première victoire de la Luftwaffe obtenue grâce à un radar embarqué dans le chasseur de nuit Dornier D0 215B-5, piloté par l’Oberleutnant Ludwig Becker.

Robert-Ludwig Becker (22 août 1911 – 26 février 1943) était un aviateur militaire allemand de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale, un as de la chasse de nuit crédité de 44 victoires aériennes remportées en 165 missions de combat, ce qui fait de lui l’un des pilotes de chasse nocturnes les plus performants de la Luftwaffe. Toutes ses victoires ont été remportées sur le front occidental lors de missions de défense du Reich contre le Bomber Command de la Royal Air Force (RAF).

Robert-Ludwig Becker (22 août 1911 – 26 février 1943) était un aviateur militaire allemand de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale, un as de la chasse de nuit crédité de 44 victoires aériennes remportées en 165 missions de combat, ce qui fait de lui l’un des pilotes de chasse nocturnes les plus performants de la Luftwaffe. Toutes ses victoires ont été remportées sur le front occidental lors de missions de défense du Reich contre le Bomber Command de la Royal Air Force (RAF).

Né à Dortmund – Aplerbeck, Becker grandit sous la République de Weimar et dans l’Allemagne nationale-socialiste. Après avoir terminé ses études secondaires et universitaires, il s’engage dans l’armée en 1934. En 1935, il quitte l’armée et travaille comme pilote civil et instructeur de vol.

En août 1939, il est de nouveau mobilisé au sein de la Zerstörergeschwader 26 (ZG 26–26e Escadre de destroyers), pilotant un chasseur lourd Messerschmitt Bf 110 pendant la bataille de France. En juin 1940, la Luftwaffe crée sa première escadre de chasse de nuit, la Nachtjagdgeschwader 1 (NJG 1–1re Escadre de chasse de nuit), et Becker y est transféré. C’est là qu’il remporte sa première victoire aérienne nocturne dans la nuit du 16 au 17 octobre 1940, la première obtenue grâce à un radar au sol.

Sa deuxième victoire aérienne, les 8 et 9 août 1941, fut la première de la Luftwaffe à être revendiquée grâce à un radar embarqué FuG 202 Lichtenstein. Becker fut nommé chef d’escadron du 6. Staffel (1er escadron) de la Nachtjagdgeschwader 2 (NJG 2 – 2e Escadre de chasse de nuit) en décembre 1941. Le 1er juillet 1942, il reçut la Croix de chevalier de la Croix de fer après sa 25e victoire aérienne.

En octobre 1942, Becker reçoit le commandement du 12. Staffel du NJG 1 et reçoit la Croix de chevalier de la Croix de fer avec feuilles de chêne le 26 février 1943. Ce jour-là, il est tué au combat lors d’une mission d’interception de jour contre les forces aériennes de l’armée américaine au-dessus de la mer du Nord.

Le radar Lichtenstein était le nom de code d’une famille de radars aéronautiques embarqués allemands en usage au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les radars Lichtenstein ont été produits dans au moins quatre versions, le FuG (Funk-Gerät, dispositif radioélectrique) 202 Lichtenstein B/C, le FuG 212 Lichtenstein C-1, le FuG 220 Lichtenstein SN-2 et le FuG 228 Lichtenstein SN-3.

Le système a été développé par la compagnie Telefunken. La technologie disponible en Allemagne ne permettait pas des puissances importantes et ne permettait que l’utilisation de bandes de fréquences relativement basses dans la gamme VHF/UHF (entre 80 et 600 MHz). Aussi, Telefunken développa des systèmes embarqués nécessitant de grandes antennes, entre 60 et 115 cm selon les versions. La portée théorique de ces radars était selon les versions comprise entre 200 à 300 m et 8 à 10 km.

Quelle que soit la variante, les antennes étaient disposées sur 4 bras à l’avant de l’appareil. Selon leur mode de connexion, elles pouvaient donner une indication de hauteur relative ou de positionnement horizontal, ainsi qu’une mesure de distance. L’opérateur radar disposait d’un interrupteur pour basculer du mode horizontal au mode vertical mais ne disposait pas des deux informations en même temps.

Les premiers exemplaires du FuG 202 Lichtenstein B/C ne sont pas mis en service avant 1942. Leur puissance de sortie maximale est de 1,5 kW avec une longueur d’onde de 75 cm, soit 490 MHz dans le bas de la bande UHF. L’ensemble nécessite un groupement d’antennes complexe appelé « Matratze » (matelas) qui comprend 32 dipôles arrangés en quatre groupes de huit dipôles, chaque groupe étant fixé sur un mât dirigé vers l’avant.

Les Alliés savent à la fois brouiller et poursuivre les premiers FuG 202 et 212 mis en œuvre à l’été 1943. Pendant plusieurs mois au cours de cette période, ils rendent ces systèmes pratiquement inutilisables en les « aveuglant » à l’aide du dispositif windows, aujourd’hui connu comme paillettes de contre-mesures (chaff en anglais). Pour ce qui est de brouiller les SN-2, il a fallu plus de temps, mais les Alliés y sont parvenus à la fin de 1944 ou au tout début de 1945. Les Alliés ont également mis au point un équipement beaucoup plus dangereux pour l’ennemi nommé Serrate qui — embarqué sur des Mosquito intruders — permettait de traquer et de poursuivre les chasseurs de nuit allemands en détectant les émissions de leurs Lichtenstein B/C, C-1 ou SN-2.

Une manœuvre aérienne appelée corkscrew (tire-bouchon) a été inventée pour extraire les bombardiers lourds du cône de couverture de 60° du radar Lichtenstein des avions de chasse en combat de nuit. La technique a été mise au point en utilisant le tout premier modèle de radar Lichtenstein UHF qui était à bord du Ju 88 R1 qui avait atterri à RAF Dyce en , à la suite de la défection de son équipage (Notamment Herbert Schmid). Cet appareil a également servi aux tests menés par l’unité d’évaluation des avions ennemis de la RAF No. 1426 Flight surnommée la Rafwaffe.

8-9 août 1942 : bataille de l’île de Savo (Pacifique).

La bataille de l’île de Savo (également connue sous le nom de première bataille des Salomon fut le premier engagement naval entre la marine impériale japonaise et la marine américaine durant la bataille de Guadalcanal dans le théâtre Pacifique de la Seconde Guerre mondiale.

En réponse aux débarquements alliés dans l’est des îles Salomon, le vice-amiral Gunichi Mikawa emmena la 8e flotte de la marine impériale japonaise, composée de sept croiseurs et d’un destroyer et basée en Nouvelle-Bretagne et en Nouvelle-Irlande, dans le détroit de Nouvelle-Géorgie pour attaquer les forces alliées. Les débarquements étaient couverts par huit croiseurs et quinze destroyers sous le commandement du contre-amiral britannique Victor Crutchley, mais seuls cinq croiseurs et sept destroyers participèrent à la bataille. Mikawa attaqua par surprise et mit en déroute la flotte alliée. Les Japonais coulèrent un croiseur australien et trois croiseurs américains tout en ne déplorant que des dégâts légers. La force de Mikawa se retira immédiatement après la bataille sans tenter de détruire les transports alliés réalisant les débarquements.

Les navires alliés et la force de débarquement se retirèrent des îles Salomon, cédant ainsi temporairement le contrôle des mers autour de Guadalcanal aux Japonais. Les troupes alliées débarquées deux jours auparavant sur Guadalcanal et les îles alentour se retrouvèrent dans une position précaire avec à peine assez de ravitaillement et de munitions pour contrôler les territoires conquis. Néanmoins, le fait que Mikawa n’ait pas détruit les transports alliés quand il en avait l’occasion se révéla une grave erreur stratégique, car les Alliés conservèrent leurs positions sur Guadalcanal et sortirent finalement victorieux de la campagne.

9 août 1944 : mort de Paul Héraud, compagnon de la libération.

Fils d’artisan chaisier, Paul Héraud est né le 25 mai 1906 à Saint-Victor La Coste dans le Gard.

Il fait son service militaire à Grenoble, au 4e Régiment du Génie. Rappelé en 09/1939 comme sergent de réserve, il assure pendant la campagne 1939-40, le commandement d’une compagnie du Génie au Colonel du Lautaret. Volontaire pour le front de l’Est, il fait à plusieurs reprises des demandes de mutation, sans succès. Démobilisé après l’armistice mais, n’acceptant pas la défaite, il cherche à « faire quelque chose ». Il est en relation avec le général Cyvoct commandant la Subdivision de Gap, en vue de la préparation d’une armée clandestine mais, ce dernier étant muté, le projet ne peut se développer.

En 10/1942, il entre en contact avec le mouvement Combat à Gap dont le responsable local lui confie la création de groupes francs avec Etienne Moreaud. Après la fusion des organisations Combat, Libération et Franc-Tireur, qui deviennent, début 43, les Mouvements unis de Résistance, Paul Héraud et le commandant Ricard, chargé des opérations militaires, mettent au point méthodiquement l’organisation militaire départementale. Ils découpent le département en secteurs, créent une école de cadres et mettent en place l’instruction des maquisards.

En 10/1943, il est également nommé chef départemental « Groupe Franc » pour les Hautes-Alpes ; il est donc chargé des sabotages d’usines et du dépistage de la Milice et de la Gestapo. Au même moment, il est nommé adjoint au chef départemental de la Section des Atterrissages et des Parachutages et a pour mission la reconnaissance et l’homologation des terrains de parachutages et le développement des équipes de réception.

Quelques temps après, il est nommé adjoint au chef régional « Groupe-Franc » de R2 (Colonel Bayard). Il organise et participe personnellement au sabotage d’usines dans la région de Marseille, Aix et Gardanne. En 05/1944, il est nommé chef départemental FFI des Hautes-Alpes, par l’état-major R2. Il déploie une très grande activité pour le recrutement, l’organisation des secteurs et leur armement. Chef de l’action immédiate, il participe pleinement après le 6/06/1944 à la préparation des actions d’envergure devant aboutir à la libération des Hautes-Alpes.

Le 9 août 1944, Paul Héraud, en compagnie de son agent de liaison le gendarme Méyère, quitte Gap à moto pour une mission. Sur la route de Neffes, les deux hommes tombent sur une colonne allemande arrêtée. Trouvant anormal qu’un gendarme transporte ainsi un civil, les Allemands veulent fouiller Paul Héraud. Celui-ci se dégage et parvient à s’enfuir pendant que Méyère est abattu à bout portant. Il parvient à se cacher mais, alors qu’il tente de trouver refuge dans une maison, d’autres soldats embusqués l’abattent de plusieurs balles de fusil-mitrailleur. Il est inhumé avec Méyère à Tallard.

En 08/1945, son cercueil est transféré au cimetière de la Chapelle à Gap.

• Chevalier de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération

• Croix de Guerre 39/45

9 août – 2 septembre 1945 : offensive soviétique de la Mandchourie.

L’offensive soviétique de Mandchourie, aussi appelée invasion soviétique de la Mandchourie, officiellement nommée opération offensive stratégique en Mandchourie, fut l’une des dernières grandes opérations de la guerre du Pacifique, en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Déclenchée entre les deux bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, elle vit la libération par l’Armée rouge de la Mandchourie, qui était alors le protectorat japonais du Mandchoukouo, ainsi que de divers territoires envahis par l’empire du Japon durant sa période expansionniste, comme la Corée. L’opération est également surnommée « opération Tempête d’août » depuis 1983 par l’historien américain David Glantz.

C’est l’une des plus importantes opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale, tant dans sa phase de préparation où environ un million d’hommes et des quantités importantes de matériel sont déplacées sur plus de 9 000 km à travers la Sibérie, que dans sa phase opérationnelle, le champ de bataille faisant plus de 4 000 km de large et 800 de profondeur. Elle se solde par une victoire soviétique contre l’armée japonaise du Guandong dans la guerre soviéto-japonaise. Selon de nombreux historiens, c’est le principal évènement qui accélère la capitulation japonaise, le 15 août 1945.

Le 1945, l’empereur Hirohito annonce la capitulation du Japon et un cessez-le-feu est déclaré dans la région. Les gouvernements collaborateurs du Mandchoukouo et du Mengjiang cessent d’exister.

Commencée entre les deux bombardements atomiques américains, trois jours après celui d’Hiroshima et quelques heures avant celui de Nagasaki, l’attaque soviétique est, avec les frappes nucléaires, l’un des facteurs décisifs de la reddition du Japon. Le gouvernement japonais souhaitait notamment éviter l’occupation de son territoire national par les Soviétiques, ce qui aurait ruiné les espoirs de survie du système impérial.

Les Soviétiques profitent de leur présence sur place pour opérer un pillage en règle de la Mandchourie, notamment en démantelant et transférant en URSS l’essentiel des infrastructures et des installations industrielles de l’ex-Mandchoukouo, au grand dam du Parti communiste chinois. L’armée soviétique acquiert durant ces opérations une expérience dans les opérations amphibie et aéroportées.

Tchang Kaï-chek, n’ayant pas de troupes en Mandchourie, négocie avec les Japonais pour éviter qu’ils se retirent trop tôt, ce qui aurait eu pour conséquence la prise de contrôle de la région par les communistes. Il fait transmettre aux troupes japonaises restées sur place l’ordre de ne pas remettre leurs armes aux communistes et d’attendre l’arrivée des soldats du Kuomintang. Tchang ne peut cependant empêcher qu’une partie des territoires conquis par l’armée soviétique en Mandchourie soient investis par les troupes du Parti communiste chinois, qui gagne ainsi de précieuses bases d’opération, tandis que la guérilla communiste locale opère sa jonction avec les troupes régulières du PCC. Les communistes chinois installent leur pouvoir à Harbin et s’étendent vers le sud. La conquête définitive de la Mandchourie par les communistes est, à la fin 1948, l’un des faits décisifs de la guerre civile chinoise.

La position géopolitique de l’URSS se voit considérablement améliorée par cette offensive :

- la menace japonaise est écartée ;

- les empires coloniaux européens en Asie sont fragilisés ;

- l’annexion de Sakhaline et des îles du sud de l’archipel des Kouriles donne un accès au Pacifique à la flotte soviétique de Vladivostok, qui auparavant était enfermée dans sa rade. De plus, quelques industries encore en bon état sont installées dans le sud de Sakhaline, ce qui donne plus de valeur à ce territoire ;

- son armée occupe le nord de la Corée, ce qui permet la mise en place du régime communiste coréen et constitue le prélude à la guerre de Corée. Ici, l’URSS aurait pu obtenir plus, car les Américains étaient trop loin pour empêcher les Soviétiques d’occuper toute la péninsule ; leur proposition de division de la Corée sur le 38e parallèle, faite à la hâte, est acceptée par la partie soviétique, qui aurait pourtant pu aussi bien diplomatiquement que militairement occuper toute la péninsule.

Le renforcement de la position générale de l’URSS dans la région lui permet encore d’améliorer sa position dans les négociations avec la Chine : ainsi, alors que les accords de Yalta prévoyaient un retour au statu quo pour la Mongolie (c’est-à-dire, pour la Chine, un retour sous sa domination), Staline obtient qu’elle reste indépendante, c’est-à-dire un de ses satellites.

L’occupation du sud de l’archipel des Kouriles constitue encore aujourd’hui un différend territorial entre le Japon et la Russie, qui l’a hérité de l’URSS.

9 août 1945 : bombardement atomique de Nagasaki.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le à 11 h 02 du matin, le B-29 Bockscar piloté par Charles Sweeney, parti de Tinian dans les îles Mariannes du Nord, largua la bombe atomique Fat Man sur la ville : elle explosa à 580 m d’altitude, à la verticale du quartier Urakami. Ce fut la seconde explosion nucléaire au Japon, trois jours après celle d’Hiroshima. L’objectif initial du B-29 était la ville de Kokura, dans le nord de Kyushu, devenue aujourd’hui un quartier de la ville de Kitakyūshū. Les trois tentatives échouent, d’une part à cause du mauvais temps, d’autre part à cause de la fumée venant de Yahata, située à seulement 7 km à l’est de Kokura, et qui avait été bombardée la veille. De plus, un écran de fumée avait été créé à Kokura par des ouvriers en brûlant des barils de goudron pour gêner un éventuel bombardement.

Cette bombe était une bombe au plutonium d’une puissance de 21 à 23 kilotonnes, différente de celle d’Hiroshima (uranium 235, d’une puissance de 15 kilotonnes), mais semblable à celle de l’essai Trinity, réalisé à Alamogordo, le .

Le scénario d’Hiroshima se reproduisit, à peine moins meurtrier. En effet, la topographie de Nagasaki en fait un site plus ouvert alors que les collines ceignant Hiroshima avaient amplifié les effets dévastateurs de l’explosion.

Quelque 35 000 des 240 000 habitants de Nagasaki furent tués, y compris 23 200 à 27 200 ouvriers japonais, 2 000 travailleurs forcés coréens, 150 soldats japonais, et huit prisonniers de guerre alliés. Si la cathédrale chrétienne d’Urakami, le principal lieu de culte catholique du Japon, presque à l’aplomb du largage (dit hypocentre), confondue avec un bâtiment portuaire, fut entièrement détruite, « le jardin de l’Immaculée », le couvent franciscain construit derrière la crête d’une colline au-dessus de Nagasaki par Maximilien Kolbe, fut épargnée. Initialement, le bombardier devait viser les quais Mitsubishi.

9 août 1947 : premier vol de l’avion de chasse argentin I.Ae. 27 Pulqui I.

L’I.Ae. 27 Pulqui I est un avion de combat à réaction argentin conçu par l’Instituto Aerotecnico en 1946.

Le projet fut conçu par une équipe placée sous la direction de l’ingénieur français Émile Dewoitine, qui comprenait d’autres ingénieurs comme Juan Ignacio San Martín, Enrique Cardeilhac et Norberto L. Morchio. Le prototype vola pour la première fois le , avec le lieutenant Osvaldo Weiss aux commandes. Ses performances ne furent pas considérées comme satisfaisantes, et les recherches furent abandonnées au profit de celles menées sur le FMA IAe 33 Pulqui II, déjà bien avancées.

Cependant, l’IAe. 27 Pulqui I garde une place significative dans l’histoire de l’aviation, en tant que premier avion de combat à réaction conçu et fabriqué en Amérique latine, faisant de l’Argentine le cinquième pays au monde à mettre au point un avion de combat à réaction par lui-même. L’armement proposé de quatre canons Hispano-Suiza HS-404 n’a pas été installé sur cet avion.

Le prototype, restauré, est actuellement exposé au Musée national d’aéronautique (Museo Nacional de Aeronáutica de Argentina) de l’Armée de l’air argentine, à Morón, près de Buenos Aires.

9 août 1950 : premier vol de l’avion de chasse canadien Canadair CL-13 Sabre, produit sous licence et dérivé du F-86 Sabre américain..

Le Canadair Sabre était un chasseur de jour produit sous licence par Canadair. Dérivé du chasseur américain F-86 Sabre, initialement produit par North American, il fut produit jusqu’en 1958 et principalement utilisé par l’Aviation royale du Canada jusqu’à son remplacement par le CF-104 Starfighter, en 1962. D’autres forces aériennes utilisèrent également cet avion. Bien qu’il soit parfois désigné « CF-86 », suivant le même schéma de désignation que d’autres appareils produits au Canada (CF-5, CF-101, CF-104…), cette désignation n’est pas exacte, et son vrai nom était « Canadair CL.13 Sabre ».

En 1948, le gouvernement canadien décida de rééquiper l’Aviation royale du Canada (ARC) avec le F-86 Sabre, un contrat de production étant alors attribué à la société Canadair à Montréal, au Québec. Une première série de dix appareils fut commandée afin de vérifier le bon fonctionnement de l’outillage de fabrication de l’usine. La Guerre de Corée changea finalement cette petite commande initiale en une série de 100 appareils de série. Canadair étendit lentement son usine afin de réunir puis assembler tous les composants obtenus de la part d’autres fournisseurs canadiens. Canadair donna au Sabre le nom de projet CL-13.

Le constructeur produisit en tout six versions du CL-13 Sabre. L’unique exemplaire du Sabre Mk.1 était essentiellement similaire au F-86A de North American. Il était équipé d’un turboréacteur General Electric J47-GE-13 produisant une poussée de 23 kN. Le Sabre Mk.2 possédait également ce moteur, mais après les vingt premiers exemplaires produits, il fut doté de contrôles assistés et d’un stabilisateur arrière monobloc. L’unique exemplaire du Sabre Mk.3 fut le premier à être doté du turboréacteur canadien Avro Canada TR.5 Orenda (un Orenda 3 de 27 kN de poussée). Le Sabre Mk.4 conservait le moteur General Electric et était destiné à la Royal Air Force, puis fut plus tard transféré vers d’autres forces aériennes étrangères. Le Sabre Mk.5 fut la version de série suivante, équipée d’un Orenda 10 produisant une poussée de 29 kN. Un changement vers l’Orenda 14, d’une poussée de 33 kN, donna naissance à la version finale Sabre Mk.6. La désignation Sabre Mk.7 exista également, mais elle resta essentiellement expérimentale.

Le dernier Sabre à avoir été produit par Canadair (le n° 1815), après avoir été donné à la force aérienne pakistanaise, est désormais intégré à la collection permanente du Western Canada Aviation Museum à Winnipeg, au Canada (province du Manitoba). De 1950 à 1958, un total de 1 815 exemplaires du CL-13 Sabre furent produits à l’usine de Montréal.

Le Sabre Mk.2, deuxième génération du Sabre produit par Canadair, fut le premier à être produit en grandes quantités, avec 350 exemplaires produits entre 1952 et 1953. La RCAF reçut 290 exemplaires de cet avion amélioré. Pendant la première moitié de l’année 1952, les soixante Mk.2 restants furent fournis à l’US Air Force pour soutenir l’effort militaire pendant la guerre de Corée. La plupart des Mk.2 de la RCAF furent utilisés dans un rôle défensif avec la 1re Division aérienne du Canada (intégrée à l’OTAN) en Europe, se montrant être un redoutable avion de combat. D’autres furent assignés à des missions d’entraînement sur des bases au Canada. Après son remplacement par le Sabre Mk.5 au sein de la RCAF en 1954, un peu plus de 210 Sabres survivants furent révisés et modifiés au Royaume-Uni et furent redistribués en nombres quasiment égaux aux forces aériennes grecque et turque.

Le Sabre Mk.4 entra en production vers le milieu de 1952, le premier exemplaire volant le de la même année. Mises à part quelques modifications mineures de la structure et des systèmes, incluant un système d’air conditionné plus performant et un système de visée des mitrailleuses amélioré, le Mk.2 et le Mk.4 étaient identiques. Sur les 438 Mk.4 produits, environ 70 furent utilisés temporairement par la RCAF, tous les exemplaires survivants étant ensuite versés à la RAF. Les autres Mk.4 furent directement livrés à la RAF selon les termes d’un programme d’assistance mutuelle, équipant alors onze escadrons de la RAF. La majorité de ces appareils servirent en Allemagne de l’Ouest avec l’OTAN, avec deux escadrons basés au Royaume-Uni et prenant part au RAF Fighter Command. Le Sabre Mk.4 servit au sein de la RAF jusqu’au milieu de l’année 1956, quand il fut remplacé par le Hunter, de conception entièrement britannique. Les appareils survivants furent révisés au Royaume-Uni, équipés des modifications d’aile « 6-3 » et envoyés aux États-Unis (qui avaient financé ces avions), qui les redistribuèrent finalement vers d’autres pays membres de l’OTAN, la majeure partie des avions atterrissant en Italie et, hors OTAN, en République fédérative socialiste de Yougoslavie.

Le , le premier Sabre Mk.5 vola avec le moteur Orenda 10, qui lui conférait un très net avantage en vitesse ascensionnelle et en plafond sur les autres versions de l’avion. D’autres améliorations de cette version incluaient un nouveau système de provision d’oxygène et une manœuvrabilité et des caractéristiques à basse vitesse améliorées, obtenues par l’augmentation de la corde de l’aile de 15,2 cm à l’emplanture et de 7,2 cm à l’extrémité, ainsi que l’ajout d’une petite cloison verticale sur l’extrados. Cette modification, initialement appliquée par North American sur le F-86F, augmenta de manière phénoménale la manœuvrabilité, bien que la perte des becs sur les bords d’attaque ait augmenté la vitesse d’atterrissage et ait lourdement pénalisé la manœuvrabilité à basse vitesse. Canadair construisit 370 Mk.5, la majeure partie de ces appareils étant prévus pour servir dans les escadrons de la division aérienne de la RCAF basés en Europe pour y remplacer les Mk.2. Un total de 75 Sabre Mk.5 de la RCAF furent transférés à la Luftwaffe au cours de l’année 1957 à la place du chasseur français Dassault Super Mystère B4 qui fut abandonnée.

Le Sabre Mk.6 fut la version finale de l’avion, et celle considérée comme étant le « meilleur » Sabre de série jamais produit. Il était équipé d’un moteur Orenda développant une poussée statique de 32,36 kN. Ses performances en altitude et sa vitesse ascensionnelle furent améliorées par rapport au Mk.5, et la réapparition des becs de bord d’attaque sur cette version lui procurèrent d’excellentes caractéristiques de vol à basse vitesse. Le premier appareil de série fut terminé le , et un total de 655 exemplaires de cette version furent produits, la production se terminant le .

390 Mk.6 furent livrés à la RCAF, la majorité de ces avions venant remplacer les Mk.5 existants dans les escadrons de la division aérienne en Allemagne de l’Ouest et en France. Les principales menaces pour l’OTAN en Europe centrale dans les années 1950 étaient les premières versions des MiG soviétiques : les MiG-15, MiG-17, MiG-19 et MiG-21. Basée sur les résultats et l’expérience acquise au cours de la guerre de Corée, la sélection du Sabre Mk.6 pour proposer une opposition efficace à la « menace MiG » se révéla comme une solution logique. La participation du Canada à l’OTAN se traduisit par la livraison de douze escadrons situés sur quatre bases aériennes : Deux en France (RCAF Station Marville et RCAF Station Grostenquin) et deux en Allemagne de l’Ouest (Zweibrücken et Baden–Soellingen). Initialement, la contribution à l’OTAN ne consistait qu’en la fourniture de Sabres, mais il fut cependant décidé plus tard d’incorporer des CF-100 Canuck dans le lot d’appareils de défense, afin de donner aux diverses unités une capacité nocturne et tous-temps (le Sabre n’était qu’un chasseur de jour par temps clair).

Bien que le principal emploi du Sabre par la RCAF fut en Europe, ces avions furent également utilisés à temps partiel par des unités auxiliaires de la RCAF au Canada, remplaçant les De Havilland Vampire. Les escadrons 400 « City Of Toronto » et 411 « County Of York », basés à Downsview près de Toronto, ainsi que les escadrons 401 « City Of Westmount » (en) et 438 « City Of Montreal », basés à St. Hubert près de Montréal, furent équipés de Sabre Mk.5, de même que l’escadron 442 « City Of Vancouver », basé à Sea Island près de Vancouver.

En plus les livraisons pour la RCAF, 225 Sabre Mk.6 furent exportés vers la Luftwaffe ouest-allemande pour 75 millions de dollars américains ( 665 millions actuels), six furent livrés à la force aérienne colombienne, et 34 à la force aérienne sud-africaine.

En , l’Allemagne de l’Ouest vendit 90 de ses Mk.6 à l’État impérial d’Iran. Ces avions furent rapidement transférés au Pakistan, où ils devinrent le principal chasseur de jour de la force aérienne du pays.

Les Sabres de Canadair furent les piliers de leurs forces aériennes respectives dans les deux conflits majeurs au cours desquels ils furent employés : La guerre de Corée, où les F-86 eurent un impressionnant taux de victoires de 6 pour 1 contre les MiGs, et la troisième guerre indo-pakistanaise en 1971. Pendant la guerre indo-pakistanaise, le petit chasseur basique Folland Gnat fut son principal opposant. Vers la fin de 1971, le Gnat se montra être très frustrant pour les Sabres, plus gros, plus lourds et plus vieux. Le Gnat reçut le surnom de « Sabre Slayer » (« Tueur de Sabres ») par la force aérienne indienne, du fait que la plupart de ses victoires au combat eurent lieu contre des Sabres. Même si les Sabres Mk.6 étaient largement considérés comme les meilleurs chasseurs en combat rapproché de leur époque, les Gnat les obligeait à s’engager dans des manœuvres de combat sur le plan vertical, un domaine dans lequel les Sabres n’étaient pas à leur avantage. De plus, en raison de sa légèreté et de sa petite taille, l’avion était difficile à voir et à engager, en particulier aux basses altitudes, où les combats se déroulaient le plus souvent.

En 1952, Jacqueline Cochran, alors âgée de 47 ans, décida de battre le record du monde de vitesse pour une femme, alors détenu par Jacqueline Auriol. Elle tenta d’emprunter un F-86 à l’US Air Force mais cette dernière refusa de lui prêter un avion. Elle fut ensuite présentée à un Vice-Marshal de la RCAF qui, avec la permission du Ministère de la Défense, s’arrangea pour lui prêter le n° 19200, le seul exemplaire existant du Sabre Mk.3. Canadair envoya une équipe de soutien de seize techniciens vers la Californie pour la tentative de record. Le , Cochran établit un nouveau record sur circuit de 100 km de 1 050,15 km/h. Plus tard, le , elle établit un nouveau record sur circuit fermé de 15 km de 1 078 km/h. Alors qu’elle était encore en Californie, elle dépassa la vitesse de 1 270 km/h en piqué, devenant alors la première femme à dépasser la vitesse du son.

La pilote d’essai française Jacqueline Auriol, très déterminée, reprit le record de vitesse, avec 1 151 km/h sur Dassault Mystère IV le .

9 août 1952 : un avion à hélice britannique Hawker Sea Fury abat un avion à réaction soviétique MiG 15 (guerre de Corée)

En novembre 1951, Carmichael, ainsi que le reste du 802e Escadron, reçurent la notification que l’escadron serait déployé en Corée début 1952, commençant par un court voyage à Malte à bord du HMS Theseus. S’ensuivit une pause de deux mois pour une préparation intensive à la base navale de Hal Far , avant que l’escadron ne s’embarque pour la Corée à bord du HMS Ocean en avril, avec une escale de quatre jours à Hong Kong pour recevoir des avions et des pilotes supplémentaires.

Le 9 août 1952, Carmichael, aux commandes de son Sea Fury (WJ232), dirigeait une formation de quatre appareils pour attaquer des installations ferroviaires entre Manchon et Pyongyang lorsque, près de Chinnampo , son numéro 2, le sous-lieutenant Carl Haines, lança un avertissement radio de MiG piquant vers les Sea Fury par l’arrière et la droite. Comme Carmichael le déclara plus tard : Huit MiG nous ont attaqués, affolés par le soleil. Je ne les ai pas vus au début, et mon n° 4, « Smoo » Ellis, a marqué un temps d’arrêt en apercevant des traces de balles filant le long de son fuselage. Nous nous sommes tous tournés vers les MiG et avons entamé une manœuvre en ciseaux. Il est vite devenu évident que quatre MiG poursuivaient chaque section de deux Fury, mais en continuant nos virages, nous avons présenté des cibles impossibles. Ils n’ont pas tenté de nous encercler. Un MiG m’a foncé dessus de plein fouet. J’ai vu ses obus traçants lourds. J’ai tiré une rafale, puis il m’a dépassé. Je crois que Carl l’a touché lui aussi. Cet appareil s’est ensuite détaché et s’est dirigé droit sur mes n° 3 et 4, le lieutenant Pete Davies et « Smoo » Ellis. On les a vus toucher l’un d’eux qui s’est détaché, avec de la fumée s’échappant de lui.

Bien que certaines sources affirment qu’un deuxième MiG-15 a été abattu par les pilotes britanniques, la plupart des récits ne le mentionnent pas. Quoi qu’il en soit, cet incident fut le seul engagement air-air d’un pilote britannique dans un avion britannique pendant la guerre de Corée. Cependant, les pilotes de la Royal Air Force volant en échange avec l’USAF ont revendiqué au moins sept victoires au cours du conflit.

Il a ensuite reçu la Distinguished Service Cross en 1953.

En 2018, il a été découvert que la victoire avait peut-être été attribuée par erreur au lieutenant Carmichael ; la victoire est maintenant revendiquée par Brian « Schmoo » Ellis, un sous-lieutenant volant en formation avec le lieutenant Carmichael ce jour-là. Ellis affirme qu’il était le seul pilote du vol à revenir sans munitions, tandis que Carmichael n’a utilisé qu’environ 10 % de ses obus de canon lors d’un mitraillage de routine de « vérification des canons » sur une étendue de sable. Ellis affirme que la Royal Navy a simplement attribué la victoire à l’homme le plus ancien du vol – Carmichael – alors que la plupart des membres du vol connaissaient la vérité. La Royal Navy n’a pas contesté la revendication d’Ellis, bien qu’il n’y ait actuellement aucun moyen de vérifier la revendication de victoire.

9 août 1956 : premier vol de l’avion de chasse italien Fiat G.91.

Le Fiat G.91, surnommé Gina en Allemagne, est un avion de chasse, d’appui tactique et de reconnaissance. Mis en service en août 1958, il a été construit à 756 exemplaires, utilisés principalement par l’Italie, l’Allemagne de l’Ouest et le Portugal.