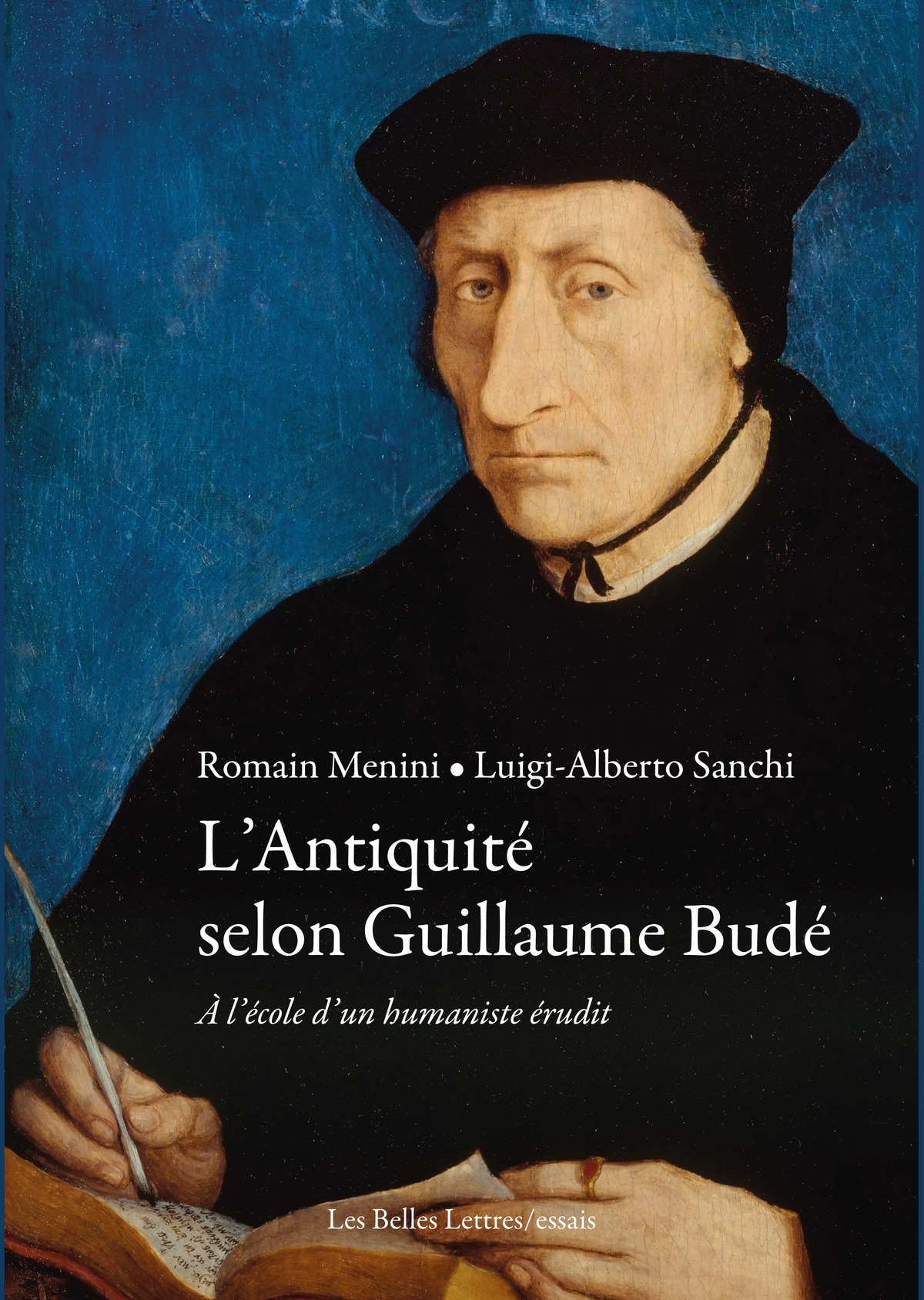

26 janvier 1467 : naissance de l’humaniste Guillaume Budé.

Guillaume Budé est issu d’une grande famille de fonctionnaires royaux anoblie par Charles VI. Son père, Jean Budé, conseiller du roi, est un lettré et un bibliophile, possesseur d’une riche bibliothèque.

Il étudie à l’université d’Orléans de 1483 à 1486, mais n’étudie sérieusement qu’à partir de ses 24 ans. Après des études de droit civil, il assume les charges de notaire et secrétaire du roi. Il acquiert une si vaste science qu’Érasme l’appelait le « Prodige de la France ». Dès le début du règne de François 1er, il se rapproche de la cour royale pour y plaider la cause des belles lettres et de la philologie. Il est le père du Collège des lecteurs royaux fondé en 1530 par François 1er (actuel Collège de France), en militant pour la création d’un collège où seraient enseignées les langues de l’antiquité, le latin, le grec, l’hébreu. En 1522, François 1er crée pour lui la charge de maître de la Librairie, que Guillaume Budé occupe jusqu’à sa mort en 1540. Cette fonction reste honorifique et il ne se préoccupe en réalité que très peu de la gestion des livres.

Il étudie à l’université d’Orléans de 1483 à 1486, mais n’étudie sérieusement qu’à partir de ses 24 ans. Après des études de droit civil, il assume les charges de notaire et secrétaire du roi. Il acquiert une si vaste science qu’Érasme l’appelait le « Prodige de la France ». Dès le début du règne de François 1er, il se rapproche de la cour royale pour y plaider la cause des belles lettres et de la philologie. Il est le père du Collège des lecteurs royaux fondé en 1530 par François 1er (actuel Collège de France), en militant pour la création d’un collège où seraient enseignées les langues de l’antiquité, le latin, le grec, l’hébreu. En 1522, François 1er crée pour lui la charge de maître de la Librairie, que Guillaume Budé occupe jusqu’à sa mort en 1540. Cette fonction reste honorifique et il ne se préoccupe en réalité que très peu de la gestion des livres.

Ce savant avait embrassé toutes les sciences, théologie, jurisprudence, mathématiques, philologie ; mais c’est surtout comme helléniste qu’il est connu. Il avait commencé l’étude de cette langue en 1494, auprès de Georges Hermonyme, un Grec de Mistra installé à Paris, mais c’est grâce aux leçons de Jean Lascaris, ami et binôme en traduction de Claude de Seyssel, qu’il en acquiert la connaissance approfondie. C’est à la requête d’Érasme qu’il entreprend une compilation de notes lexicographiques sur la langue grecque qui fut pendant longtemps en France l’ouvrage de référence pour celui qui voulait se lancer dans l’étude du grec. Il porte le titre de Maître de la Librairie du Roy. Il est lié avec Thomas More, Pietro Bembo, Étienne Dolet, Rabelais et surtout Érasme qui écrira, après une querelle littéraire, « je ne suis point réconcilié avec Budé ; je n’ai jamais cessé de l’aimer ». Il formule également une vision « absolutiste » du pouvoir royal dans son Institution du Prince, qui fait du prince le seul à pouvoir déterminer la vraie nature du gouvernement dont il assure l’entière responsabilité, qui ne tire son autorité que de Dieu, et non des hommes. Il est en opposition avec les conceptions plus « constitutionnalistes » de l’archevêque de Turin, Claude de Seyssel.

Il sera également l’ambassadeur de François 1er auprès du pape Léon X et prévôt des marchands de Paris de 1522 à 1523.

En son hommage a été créée l’association Guillaume-Budé, qui a pour but la diffusion des humanités en langue française et édite, entre autres, la Collection des Universités de France. Les ouvrages de cette collection d’ouvrages bilingues latin-français ou grec-français sont familièrement appelés des « Budés ».

26 janvier 1699 : traité de Karlowitz.

ville aujourd’hui en Serbie, concluant la grande guerre turque dans laquelle l’Empire ottoman, qui menaçait depuis plus de 150 ans le Saint-Empire et la Pologne, fut défait par le Saint-Empire à la bataille de Zenta.

Après deux mois de négociations entre l’Empire ottoman, d’une part, et la Sainte Ligue d’autre part (coalition de diverses puissances européennes parmi lesquelles le Saint-Empire, la principauté de Transylvanie, la Pologne-Lituanie, Venise et la Russie), un traité est enfin signé le . Les Ottomans cèdent ou rendent :

- à la Pologne, la Podolie (dont ils s’étaient emparés en 1672) ;

- aux Habsbourg, la plus grande partie de la Hongrie, la partie de la Croatie-Slavonie qu’ils contrôlaient et leurs droits de suzeraineté sur la Transylvanie qui leur était tributaire ;

- aux Vénitiens, de menus territoires en Dalmatie, leurs droits de suzeraineté sur la république de Raguse qui leur était tributaire, l’île de Sassos et surtout la Morée (péninsule du Péloponnèse ; au traité de Passarowitz, en 1718, les Ottomans reprendront aux Vénitiens la Morée, mais aussi les escales crétoises de Souda et Spinalonga, d’Arta et de Parga en Épire).

Le traité de Karlowitz marque le début du recul de l’Empire ottoman en Europe orientale : le sultan doit reconnaître un État chrétien comme un égal de la « Sublime Porte » et la monarchie de Habsbourg devient la puissance dominante en Europe centrale.

26 janvier 1761 : mort à 76 ans du maréchal de France Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle.

Charles-Louis-Auguste Fouquet de Belle-Isle, né le à Villefranche-de-Rouergue et mort le à Versailles, petit-fils du surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet, est un officier et diplomate français qui est nommé maréchal de France en 1740. Duc de Belle-Isle, duc de Gisors, pair de France (1748), chevalier des Ordres du Roi et de la Toison d’or, prince de l’Empire, il devient ministre d’État en 1756 et secrétaire d’État à la Guerre en 1758.

Charles-Louis-Auguste Fouquet de Belle-Isle, né le à Villefranche-de-Rouergue et mort le à Versailles, petit-fils du surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet, est un officier et diplomate français qui est nommé maréchal de France en 1740. Duc de Belle-Isle, duc de Gisors, pair de France (1748), chevalier des Ordres du Roi et de la Toison d’or, prince de l’Empire, il devient ministre d’État en 1756 et secrétaire d’État à la Guerre en 1758.

Il se distingue sous Louis XIV dans la guerre de Succession d’Espagne et pendant la Régence dans la guerre de la Quadruple Alliance (1718-1720).

En 1727, il est nommé gouverneur des Trois-Évêchés (Metz, Toul et Verdun) et promu lieutenant général en 1732.

En 1734, pendant la guerre de Succession de Pologne, il sert dans l’armée du Rhin sous les ordres du maréchal de Berwick.

Habile diplomate, il contribue à assurer la cession par François de Lorraine des duchés de Lorraine et de Bar lors des pourparlers entre la France et l’Autriche, qui aboutissent au traité de Vienne de 1738 : le trône ducal est transféré à Stanislas Leszczynski, roi de Pologne vaincu, et les duchés deviendront français à sa mort (en 1766).

Belle-Isle est élevé à la dignité de maréchal de France en 1741.

26 janvier 1852 : naissance de l’explorateur Pierre Savorgnan de Brazza.

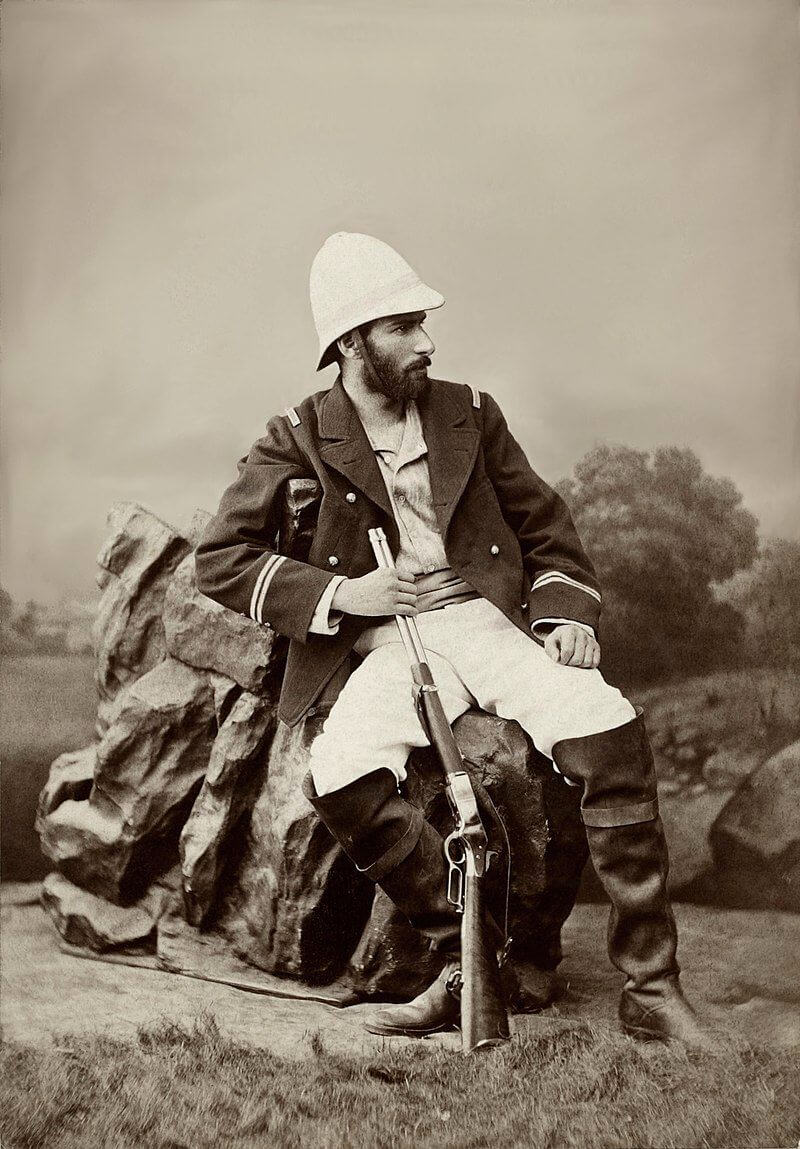

Elevé à Rome, sous le nom de Pietro di Brazzà, il est le 7e des treize enfants de Giacinta Simonetti, aristocrate romaine, et du comte Ascanio Savorgnan di Brazzà, un noble d’Udine, issu des Savorgnan, famille patricienne de la république de Venise. Cet homme cultivé et voyageur avait de nombreux amis français, dont l’amiral Louis de Montaignac, ministre de la marine. Avec son soutien et celui de son précepteur, Pietro vient à Paris et suit les cours du collège Sainte-Geneviève pour préparer le concours d’entrée à l’École navale de Brest. Il y entre à 17 ans, en sort enseigne de vaisseau et embarque sur la Jeanne d’Arc pour l’Algérie. Là-bas, il est horrifié par la violence de la répression de la révolte kabyle par les troupes françaises, ce qui le conduira à agir différemment devant les indigènes du Congo pendant ses expéditions futures. La guerre de 1870 est alors déclarée : bien qu’étranger, il veut être affecté dans une unité combattante et se retrouve sur le cuirassé la Revanche, dans l’une des escadres de la mer du Nord.

Avec l’avènement de la IIIe République, sa deuxième affectation dans la marine française est la frégate Vénus, qui faisait régulièrement escale au Gabon. En 1874, Brazza remonte deux fois le fleuve Ogooué. Il propose ensuite au gouvernement d’explorer l’Ogooué jusqu’à sa source, afin de démontrer que ce fleuve et le Congo ne font qu’un. Avec l’aide de relations bien placées, comme Jules Ferry et Léon Gambetta, il obtient des subsides, qu’il n’hésite pas à compléter avec ses propres ressources (selon les documents, la famille de Brazza a contribué aux deux premières expéditions de l’explorateur avec une somme d’un million de francs, et le gouvernement français n’a donné que 200 000 francs). À la même époque, sa demande de naturalisation aboutit enfin et il adopte la francisation de son nom. Il doit cependant revenir quelques mois à Paris pour passer son diplôme de capitaine, ses grades acquis en tant qu’étranger ne comptant plus, afin de demeurer dans la Marine nationale et y poursuivre son dessein.

Pour cette expédition, qui dure de 1875 à 1878, il se munit de toiles de coton et d’outils pour le troc. Il est seulement accompagné d’un médecin, d’un naturaliste et d’une douzaine de fantassins sénégalais. Brazza s’enfonce dans l’intérieur des terres et réussit à nouer de bonnes relations avec la population locale, grâce à son charme et son bagout. Ayant atteint les rives de l’Alima, en pays Téké, il subit l’attaque des Bafourou et doit faire demi-tour. Son expédition n’est toutefois qu’un échec relatif du point de vue de son but d’origine, mais une réussite d’exploration, car il a démontré que les deux fleuves sont différents. En tout état de cause, le , Brazza et ses compagnons d’exploration, fatigués et malades, décident de faire demi-tour.

Sous l’impulsion du ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry, le gouvernement français autorise alors une deuxième mission (1879-1882) en collaboration avec Antoine Mizon, pour faire pièce aux visées coloniales belges sur le continent africain. Financée par la Société française de géographie ainsi que par les ministères de la Marine, des Affaires étrangères et de l’Instruction publique représentés par François Paul de Dufourcq, officier de marine et délégué du ministère de l’Instruction publique, la deuxième mission est nettement plus fructueuse. Parti le , en compagnie notamment de Jean-Noël Savelli, Brazza atteint le fleuve Congo en 1880. Il propose à Illoy 1er, Makoko de Mbé, chef des Téké de Mbé, de placer “son pays” sous la protection de la France. Ce chef, poussé par des intérêts commerciaux et par la possibilité d’affaiblir ses rivaux, signe le traité à Nkuna, où Brazza obtint du roi Makoko la concession d’un petit territoire permettant ainsi un établissement français sur le Congo, endroit appelé plus tard Brazzaville. En tentant de rallier l’océan depuis Franceville, Brazza tombe par hasard sur le but premier de ses recherches : les sources de l’Ogooué.

De retour en France, il popularise ses découvertes grâce à de multiples réunions publiques et articles de presse. Le , la loi ratifiant le traité d’amitié, signé entre Illoy 1er et Brazza, est promulguée. Les régions découvertes sont de fait placées sous protectorat français. Un mois plus tard, de nouveaux crédits sont votés pour une troisième expédition. La publication du compte-rendu des « Voyages dans l’Ouest Africain, 1875-1887 » (Le Tour du monde de 1887 et 1888) est accompagnée de nombreuses gravures réalisées d’après des dessins fondés sur les photographies prises par son frère, Jacques de Brazza, qui avait réalisé une mission jusqu’en pays Téké, sur les rives de la Likouala en 1885. En , il est nommé commissaire général du Congo français. Des journalistes font état des salaires décents et des conditions humaines qui contrastaient avec le régime personnel de Léopold II sur l’autre rive du Congo. Mais son succès lui procure aussi des inimitiés et il est soumis à une intense campagne de dénigrement.

En 1897, Brazza s’oppose à la décision du ministre des Colonies, André Lebon, de soumettre les territoires qu’il a gagnés à la France au régime de la concession, déjà en vigueur au Congo belge, et qui livrerait les populations à la cupidité des sociétés capitalistes privées chargées de « mettre en valeur » ce territoire de 650 000 km² composé du Gabon, du Congo et de l’Oubangui-Chari.

En 1897, Brazza s’oppose à la décision du ministre des Colonies, André Lebon, de soumettre les territoires qu’il a gagnés à la France au régime de la concession, déjà en vigueur au Congo belge, et qui livrerait les populations à la cupidité des sociétés capitalistes privées chargées de « mettre en valeur » ce territoire de 650 000 km² composé du Gabon, du Congo et de l’Oubangui-Chari.

En , touché par un « dégagement des cadres », Brazza est écarté de la marine nationale et placé à la retraite d’office. Marchand et ses officiers (Baratier, Mangin, Largeau fils, futur fondateur du Tchad, etc.) l’ont déclaré responsable du retard de la mission Congo-Nil. Marchand décrit la colonie du Congo français géré par Brazza comme un « marécage puant » dirigé par des « gloires en baudruche ». Selon les documents, Brazza s’oppose à l’expédition Marchand à cause de la présence d’un grand nombre de soldats, ce qui témoignait de l’esprit de soumission des populations qui inspirait cette entreprise. Brazza proposait depuis six ans d’organiser une expédition avec le même parcours, pour ouvrir une voie de connexion entre le Congo et l’Afrique du nord. L’expédition Marchand ne s’arrêta pas devant l’opposition de Brazza, et termina avec le honteux épisode de Fachoda, qui a sérieusement affaibli la réputation internationale de la France et sa position en Afrique.

Victor Largeau, explorateur du Sahara et du Congo, administrateur de Loango et de ses dépendances sous les ordres de Brazza, fit dans ses correspondances un portrait peu flatteur de Brazza, le surnommant « farniente » compte tenu de sa propension à circuler en hamac porté par des Noirs et de son absence de décision. « Le désordre que l’on remarque autour de lui, le débraillé de sa tenue, sont les répercussions de son état intellectuel, il n’a aucun plan arrêté, change d’idées 20 fois par jour et le moment d’agir venu, il cède à l’impulsion de ce moment-là. Le même désordre règne dans toutes les branches du service : le gaspillage est épouvantable : on va de l’avant parce que le ministère l’exige, mais sans rien organiser… » (lettre du à son fils). De l’autre côté, Brazza accuse Largeau d’être corrompu par les agents commerciaux désireux de mettre en place un régime d’exploitation sans se préoccuper des droits des indigènes. Selon les documents, le manque d’organisation de la colonie était dû en partie au budget très limité.

Partisan des palabres, farouchement opposé à la violence, Brazza garde comme modèle Livingstone et s’oppose en cela à Stanley, surnommé « Boula Matari » (« briseur de roches »). Léopold II tente de rallier le Français à sa cause pour ses territoires de la rive gauche du Congo ; Brazza refuse ses avances car les méthodes d’exploitation des indigènes des pays conquis ne lui convenaient pas. Léopold II se tourne alors vers Stanley, mercenaire de l’exploration. Stanley d’abord peu méfiant, voire admiratif à l’égard de Brazza, s’aperçoit trop tard qu’il a été trompé par le Français, qui ne l’informe pas du traité qu’il a signé avec le Makoko. La réputation de Stanley en souffre durablement, en France, où il est vertement critiqué, et en Angleterre, où sa naïveté est raillée. Un an après la signature du traité entre Brazza et le Makoko, le chef téké des tribus de la rive gauche, Ngaliema, signe le « traité de l’amitié » avec Stanley, ne se considérant plus soumis au Makoko de Mbé. Il place ainsi la rive droite du fleuve sous la protection de l’Association internationale africaine.

Du 28 septembre 1897 au 28 avril 1900, Henri-Félix de Lamothe est Commissaire général du Congo français en remplacement de Savorgnan de Brazza mis à la retraite et retiré à Alger où le climat lui est plus favorable qu’à Paris. Le nouveau Commissaire instaure l’impôt de capitation dans le territoire, comme demandé par les sociétés concessionnaires. La rareté de la monnaie française au Congo français impliquait que cet impôt soit payable en nature.

Le territoire de l’Afrique équatoriale française est réparti entre une quarantaine de compagnies concessionnaires. Les sociétés qui se partagent l’exploitation de ces pays déciment les populations, soumises aux violences et aux brutalités : portage, travaux forcés, réquisitions et répression de toute tentative de résistance.

Le territoire de l’Afrique équatoriale française est réparti entre une quarantaine de compagnies concessionnaires. Les sociétés qui se partagent l’exploitation de ces pays déciment les populations, soumises aux violences et aux brutalités : portage, travaux forcés, réquisitions et répression de toute tentative de résistance.

L’affaire Toqué-Gaud rajoute à la situation désastreuse de la colonie. Le , à Fort-Crampel, en Oubangui-Chari, un administrateur des colonies, Georges Toqué, et un commis des affaires indigènes, Fernand Gaud, décident de faire exécuter Pakpa, ancien guide, en lui attachant de la dynamite autour du cou. Au procès, les accusés rappellent qu’ils ont déclaré avant cette action épouvantable : « Ça a l’air idiot ; mais ça médusera les indigènes. Si après ça ils ne se tiennent pas tranquilles ! ». Gaud dira à son procès qu’il voulait faire constater autour de lui l’étrangeté de cette mort : « Ni trace de coup de fusil, ni trace de coup de sagaie : c’est par une sorte de miracle qu’est mort celui qui n’avait pas voulu faire amitié avec les Blancs. » (propos rapportés par Félicien Challaye, qui accompagna Brazza dans sa mission d’inspection).

En 1905, pour toutes ces raisons, le ministre des Colonies alors M. Clementel, demande à Brazza d’inspecter les conditions de vie dans les colonies. De cette mission, il tire un rapport baptisé le rapport Brazza, qui dénonce les influences de l’intérêt privé dans la politique coloniale et qui restera pendant longtemps inaccessible au public.

La santé de Brazza se détériore. Au retour de sa mission, atteint de fortes fièvres, il est contraint de débarquer à Dakar. Le , veillé par sa femme et par le capitaine Mangin, il meurt à six heures du soir. La photo de Jacques, son enfant de cinq ans, disparu deux ans auparavant, a été placée à sa demande sur sa table de nuit.

Quant à l’Assemblée nationale, elle s’empresse de mettre son embarrassant rapport sous l’éteignoir. Son corps est d’abord réclamé par le gouvernement français. La Troisième République cherche en effet ses nouveaux héros. Brazza, officier de marine aristocrate, élégant, héroïque, révolté par l’esclavagisme, apôtre de la paix, et surtout désintéressé, a un profil parfait à tous ces égards. Il est envisagé de l’inhumer au Panthéon pour récupérer sa gloire intacte. Thérèse refuse l’honneur. Son corps est alors inhumé au Père-Lachaise, puis déplacé, trois ans plus tard, à Alger, où vivent sa veuve et ses enfants. Sur sa tombe, l’épitaphe, rédigée par son ami Charles de Chavannes, indique que « Sa mémoire est pure de sang humain. Il succomba le 14 septembre 1905 au cours d’une dernière mission entreprise pour sauvegarder les droits des indigènes et l’honneur de la nation ».

26 janvier 1782 : victoire de Brimstone Hill (Caraïbes Nord).

Après la victoire de la baie de la Chesapeake dans la guerre d’indépendance des États-Unis d’Amérique, un statu quo s’installe entre les belligérants sur le continent en attendant l’armistice. Les combats continuent cependant dans les Caraïbes, d’une importance stratégique pour le commerce britannique. L’amiral de Grasse mène une nouvelle campagne sur l’archipel de Saint Kitts et Nevis dont il assiège la forteresse de Brimstone Hill en débarquant 8 000 hommes. Malade et épuisé par des mois de guerre, de Grasse est maintenu à son poste par le roi. Il doit affronter de nouveau l’amiral Hood, qui dispose de moins de navires mais mieux équipés (coque doublée en cuivre donnant une plus grande maniabilité et nouveau canon court de gros calibre). Hood parvient à lui faire quitter son mouillage, (les Britanniques célèbrent cet évènement comme la « victoire » de Saint Kitts et Nevis) mais ne peut empêcher dans le même temps la garnison à terre de se rendre aux troupes françaises, qui lui accorderont les honneurs de la guerre. Un an plus tard, l’archipel sera rendu à la couronne britannique aux termes du Traité de Versailles de 1783.

26 janvier 1880 : naissance de Douglas MacArthur.

Douglas MacArthur, né le à Little Rock en Arkansas et mort le à Washington, DC, est un général américain et field marshal philippin. Il fut le chef d’état-major de l’armée américaine durant les années 1930 et joua un rôle prépondérant sur le théâtre Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. Il reçut la Medal of Honor pour son service durant la campagne des Philippines. Il fait partie des cinq personnes ayant atteint le grade de général de l’Armée dans l’armée américaine et le seul à avoir été field marshall de l’armée des Philippines.

Douglas MacArthur est né dans une famille militaire de l’Arkansas. Son père, qui finit sa carrière comme major général, avait combattu durant la guerre de Sécession. Suivant la trace paternelle, Douglas étudia au Texas Military Institute dont il sortit major et à l’académie militaire de West Point où il fut également premier de promotion en 1903. Au cours de l’intervention américaine à Veracruz durant la révolution mexicaine, il mena une mission de reconnaissance pour laquelle il fut proposé pour la Medal of Honor. En 1917, il passa du grade de major à celui de colonel et devint le chef d’état-major de la 42e division d’infanterie. Il combattit sur le front de l’Ouest de la Première Guerre mondiale où il atteignit le grade de brigadier-général, fut à nouveau proposé pour la Medal of Honor et reçut deux Distinguished Service Cross et sept Silver Star.

De 1919 à 1922, MacArthur fut le superintendant de l’Académie militaire de West Point où il lança plusieurs réformes. En 1924, il fut déployé aux Philippines où il participa au règlement d’une mutinerie de l’armée philippine. En 1925, il devint le plus jeune major-général de l’armée des États-Unis. Il participa au jugement en cour martiale du brigadier-général Billy Mitchell et fut président du Comité olympique américain lors des Jeux olympiques d’été de 1928 à Amsterdam. En 1930, il devint le chef d’état-major de l’armée américaine, puis fut impliqué dans l’expulsion des protestataires de la Bonus Army à Washington en 1932 et dans l’organisation du Civilian Conservation Corps. Il quitta l’armée américaine en 1937 pour devenir conseiller militaire auprès du Commonwealth des Philippines.

À l’été 1941, MacArthur fut rappelé en service actif en tant que commandant de l’USAFFE. Les Philippines furent envahies par les Japonais en et les forces américaines durent se replier à Bataan, où elles résistèrent jusqu’en . En , MacArthur, sa famille et son état-major quittèrent l’île de Corregidor à bord de PT boats et rallièrent l’Australie où il devint le commandant suprême des forces alliées dans le Pacifique sud-ouest. Il reçut la Medal of Honor pour sa défense des Philippines. Après plus de deux ans de combats dans le Pacifique, il réalisa sa promesse de revenir aux Philippines. Il accepta formellement la reddition japonaise le et il supervisa l’occupation du Japon de 1945 à 1951. En tant que dirigeant effectif du Japon, il organisa de profonds changements économiques, politiques et sociaux. Par la suite, l’Américain mena les forces des Nations unies durant la guerre de Corée de 1950 jusqu’au lorsqu’il fut relevé de son commandement par le président Harry S. Truman. Il devint ensuite président du comité de direction de l’entreprise Remington Rand.

26 janvier 1885 : début des hostilités sérieuses lors du siège de Tuyên Quang (actuel Vietnam).

Le siège de Tuyên Quang est un épisode de la guerre franco-chinoise survenu au Tonkin, dans l’actuelle province vietnamienne de Tuyên Quang : deux compagnies du 1er bataillon du 1er régiment étranger de la Légion étrangère, du Corps expéditionnaire du Tonkin, commandées par le chef de bataillon Marc-Edmond Dominé y sont assiégées en vain par les Pavillons noirs du au .

Érigée en Moyenne Région, une vieille forteresse chinoise couronne un mamelon aux pentes raides. Elle est située sur la rive droite de la rivière Claire, à 50 km au Nord de son confluent avec le Fleuve Rouge. Elle domine un village de Caïn Has, d’une centaine d’habitants. Surplombée de toutes parts par des hauteurs couvertes de jungle, elle est composée d’une vieille enceinte de forme carrée, construite de pierres sèches, de 3 m de hauts, de 270 m de côté. Sur chaque face, sauf au nord, une demi tour, faisant flanquement, est rehaussée d’un mirador. Au centre, s’élève un énorme mamelon de 70 m de haut, bordés de magasins à riz et de quelques masures. Le sommet du mamelon forme un plateau où se trouvent des constructions en pierre. On y arrive par un escalier droit comprenant 193 marches, sur le côté sud. Une seule porte à l’Est, le long de la rivière Claire, qui longe la citadelle sur 25 m, communique avec le fleuve et par un chemin couvert, avec les pagodes fortifiées du cantonnement d’une compagnie tonkinoise. Une redoute, dont la position est très désavantageuse pour les défenseurs, est entourée de collines parfois très proches. Cette position occupée par des assaillants expose la citadelle à un feu extrêmement meurtrier.

En , le lieutenant-colonel Duchesne, pris en embuscade par les Pavillons Noirs aux gorges de Yu Oc avec ses hommes, s’étant accroché au terrain, les troupes furent remplacées par des troupes fraîches dans la citadelle, 400 légionnaires et 160 fusiliers du Tonkin.

Dès le , d’importantes forces chinoises renforcées de Pavillons noirs, évaluées à 10 000 combattants, sont rassemblées à moins de 10 km de la citadelle sous les ordres de Luu Vinh Phuoc. Selon les règles de l’époque, l’état de siège est déclaré et il commence.

Sous les ordres du chef de bataillon Marc-Edmond Dominé, officier des troupes de marine, se trouvent deux compagnies de Légion, soit 390 hommes dont huit officiers, commandés par le capitaine Louis Cattelin, une compagnie de tirailleurs tonkinois de 162 hommes commandés par deux officiers, une section de 31 artilleurs de marine avec deux canons de 80 mm, deux de « 4 » de montagne, deux mitrailleuses le sergent Bobillot et sept sapeurs du génie, un médecin, un pasteur protestant, trois infirmiers, trois boulangers, et monsieur Gauthier de Rougemont, un civil préposé aux vivres, ainsi que les marins de la canonnière La Mitrailleuse, soit environ 600 hommes.

Avec 1 500 coups de canon, 250 000 cartouches d’infanterie, quatre mois de vivres et 75 outils de terrassement, le commandant organise la résistance et chaque jour il effectue des reconnaissances à quelques kilomètres de la place. Le , un convoi de 38 bœufs est amené par la canonnière l’Éclair. Le 4, 50 pirates s’approchent à moins de deux kilomètres de la redoute. Le , une compagnie de 30 tirailleurs tonkinois bouscule 700 Chinois à cinq kilomètres au sud-ouest près du village de Dong Yen.

Le chef de la citadelle fait fortifier les emplacements de combat avec des matériaux récupérés dans une vieille pagode en ruine. Les sapeurs renforcent le blockhaus en cinq jours. Cet ouvrage est tenu par un sergent et douze hommes, relevés toutes les 24 heures. Un chemin de 1 500 mètres est construit pour monter au mamelon. Une reconnaissance est chargée d’évaluer les forces ennemies.

La 1re compagnie de Légion, renforcée d’une pièce de « 4 » à 30 coups, de 40 tirailleurs tonkinois, pousse jusqu’à Dong Yen, à quatre kilomètres de sa base. Elle tombe sur les fortins chinois, enlève un petit poste et une tranchée mais les violents accrochages permettent aux contingents d’Y La et de Yen de cerner la colonne. Le commandant Dominé, prévoyant la manœuvre, envoie des renforts pour assurer une ligne de retraite. Aucune sortie ne peut être programmée à l’exception de patrouilles légères, dans un proche périmètre la garnison est employée à construire des protections : casemates, chemins couvert. De à , les forces chinoises se font plus entreprenantes. Patrouilles, embuscades, attaques contre le blockhaus resserrent le cercle du siège. La capture d’un soldat chinois permet de connaître les forces en présence : 3 200 Chinois, dont 2 000 Pavillons noirs et 1 200 réguliers du Guangxi (Kouang Si), campent à Phu Yen Binh et à Phu Doan ; 5 000 réguliers du Yunnan et 1 000 Pavillons noirs sont à Yen Bay.

Les hostilités sérieuses débutent le . Un vacarme infernal mêlant tambours, gongs, trompettes et fusillade se fait entendre. La ligne de défense des tirailleurs tonkinois est attaquée ; le village annamite est incendié ; les habitants se réfugient dans la citadelle. Une attaque pied à pied se prépare. Un millier de Chinois se lancent à l’assaut de la citadelle, mais ils sont arrêtés par les feux croisés de la canonnière et de la garnison. Les 18 légionnaires du blockhaus, sous les ordres du sergent Lebon, repoussent l’assaut.

Les hostilités sérieuses débutent le . Un vacarme infernal mêlant tambours, gongs, trompettes et fusillade se fait entendre. La ligne de défense des tirailleurs tonkinois est attaquée ; le village annamite est incendié ; les habitants se réfugient dans la citadelle. Une attaque pied à pied se prépare. Un millier de Chinois se lancent à l’assaut de la citadelle, mais ils sont arrêtés par les feux croisés de la canonnière et de la garnison. Les 18 légionnaires du blockhaus, sous les ordres du sergent Lebon, repoussent l’assaut.

Pendant plus de 30 jours, c’est un bombardement continu. Seule une accalmie quotidienne, vers 10 h, interrompt le vacarme de la bataille. C’est l’heure où les Chinois préparent le tiou-tiou et fument leur pipe d’opium. Les Français en profitent également pour avaler rapidement leur soupe, qui se compose d’endaubade (viande conservée en barils, dans la marine) en ragoût, en boulettes, aux oignons. Le menu est peu varié.

Les Chinois se rapprochent jour après jour et le , ils ne sont plus qu’à cent mètres du blockhaus. Le , la tête de sape des Chinois coupe la ligne de communication avec la citadelle. Le blockhaus est alors évacué et occupé presque aussitôt par les Pavillons noirs. Forts de ce point d’appui, les assaillants redoublent d’efforts. Les Pavillons noirs s’établissent sur la rive gauche du fleuve, les tirs chinois redoublent d’intensité et leurs effets deviennent plus meurtriers. La discipline de feu de la citadelle est parfaitement contrôlée. La plus grande partie des munitions brûlées l’est par 25 légionnaires, parmi les meilleurs, placés en tireurs de position sur le mamelon. Un Suisse, le légionnaire Sarback, tue plus de vingt Chinois avant de recevoir une balle au front qui le met hors de combat.

Le , les Chinois s’approchent à cinq mètres du mur masqué par des fascines et plantent un drapeau. Le lieutenant Adolphe Gœury de la 1re compagnie de Légion s’en empare au moyen d’une corde à nœud coulant, comme un lasso.

Le , la garnison a perdu six tués et 22 blessés. Le légionnaire Wunderli est tué le premier au combat de Yoc, d’une balle dans la tête. Le , les Chinois commencent à creuser des galeries de sape. Les défenseurs creusent des contre-galeries. Le , les mineurs chinois et français sont face à face. La mine chinoise est inondée au moyen de seaux d’eau préparés. Le , la première sape explose ; les Chinois s’élancent dans un assaut aussitôt brisé. Le , le saillant sud-ouest de la citadelle saute. Le capitaine Moulinay commandant la 2e compagnie de Légion, couvre la brèche de ses armes. Le bilan français est lourd : cinq tués et une dizaine de blessés. Le légionnaire Schelbaum est précipité en dehors du rempart, mort, défiguré par l’explosion. Il est récupéré audacieusement par le caporal Beulin et quatre hommes de la 2e compagnie. Ce dernier est nommé sergent sur le champ. Plus tard, il recevra la Légion d’honneur.

Le chef de bataillon Dominé ordonne la construction d’une citadelle plus petite, à l’intérieur de la citadelle, car les Chinois creusent sept galeries et pensent faire sauter 150 m de murs. Le travail a lieu pendant la nuit. Des trous sont creusés pour mettre à l’abri les munitions qui ne sont plus en sûreté à la poudrière. Le , le sergent Beulin sort avec vingt légionnaires pour neutraliser un trou pratiqué par l’ennemi. Quatre légionnaires sont tués et un autre blessé.

Le , le capitaine Dia, commandant les Tonkinois, est tué. Le , le sergent Jules Bobillot est blessé en faisant une ronde sur la brèche. Il mourra un mois plus tard. Le , les Chinois font exploser une mine sous les saillants ouest et sortent des tranchées. Le capitaine Moulinay à la tête d’une demi-section et d’un groupe de sapeurs contre-attaque. Il est tué ainsi que douze de ses hommes. Le sous-lieutenant Vincent et 25 hommes sont blessés.

Le chef de bataillon Dominé, à la tête d’une section de la 2e compagnie, fait sonner la charge et repousse les Chinois. Le , ceux-ci se précipitent sur les brèches. Le sergent-major Husband, le sergent Thévenet et leurs légionnaires refoulent à la baïonnette les assaillants, qui laissent deux grands drapeaux. Le , l’ennemi, désespérant de prendre pied dans les brèches, laisse quarante morts avec leurs armes.

Un courrier annamite apporte une dépêche annonçant la venue d’une colonne de renfort, la promotion au grade de capitaine du lieutenant Naert, de la nomination au grade de sous-lieutenant du sergent-major Camps.

Le , une septième mine ouvre une brèche où s’engouffrent les colonnes d’assaut qui se heurtent aux baïonnettes des légionnaires pendant trois heures. Au matin, les Chinois battent en retraite. Le , la colonne de secours, avec à sa tête le général Brière de l’Isle et commandée par le colonel Giovaninelli, accroche les Chinois, à Hoa Moc, à huit kilomètres de la citadelle. Cette colonne perd 400 hommes dont 34 officiers.

Le matin du 3, la garnison voit arriver la colonne de secours, en tête de laquelle marchent les deux autres compagnies du 1er bataillon, commandées par le capitaine Frauger. Pendant la bataille, le légionnaire Streiber reçoit la dernière balle mortelle, en s’interposant entre des Chinois retranchés et le capitaine Emmanuel de Borelli.

L’Histoire garde en mémoire les noms du capitaine Moulinay, tué à la tête de la 1re compagnie, du capitaine Cattelin qui s’empare de deux drapeaux, du caporal Beulin qui, sous le feu ennemi, ramène les corps des légionnaires Schelbaum et Streibler. La garnison est réduite à 420 hommes. 48 hommes sont morts, et il y a 216 blessés ; 8 mourront de leurs blessures dont Bobillot blessé le et qui mourra un mois plus tard à l’hôpital de Hanoï. Parmi ces pertes, on compte 32 légionnaires morts au combat, ainsi que 126 blessés dont tous les officiers.

Effectifs durant le siège :

- 1re et 2e compagnies de la Légion : 1er bataillon du 1er régiment étranger commandées respectivement par les capitaines Moulinay et Borelli eux-mêmes sous le commandement du capitaine adjudant major Cattelin soit 8 officiers et 380 légionnaires,

- une compagnie de tirailleurs tonkinois soit deux officiers et 160 tirailleurs,

- une section d’artillerie soit un officier et 31 artilleurs,

- une escouade du Génie, commandant : sergent Bobillot, sept sapeurs,

- trois infirmiers et trois civils,

- l’équipage de la canonnière « La Mitrailleuse », soit 13 hommes sous le commandement de l’enseigne de vaisseau Senez.

Soit au total 611 hommes.

De leur côté les forces chinoises sont constituées d’environ 25 000 hommes, dont de nombreux Pavillons Noirs, élite d’alors.

- Lire dans la RHA, un article original : Le capitaine Vincent, « héros » de Tuyen Quang : un exemple de traumatisme de guerre ? de Kévin Seivert.

26 janvier 1885 : prise de Khartoum par le Mahdi (Soudan).

Le siège de Khartoum, qui a duré du au , fut un épisode de la guerre coloniale britannique menée au Soudan contre l’insurrection Mahdiste. Il s’achèvera par le massacre de la garnison et d’une partie des habitants, parmi lesquels Gordon Pacha, le général en chef britannique, ce qui provoque la chute du gouvernement à Londres. Le chef des assaillants Muhammad Ahmad ibn Abd Allah Al-Mahdi devient maître du Soudan, mais il meurt à son tour quelques mois plus tard de maladie.

La fondation de la ville de Khartoum en 1823 est suivie en 1874 par l’annexion du Darfour. Mais en 1881, Muhammad Ahmad ibn Abd Allah Al-Mahdi se proclame le Mahdi et prend la tête d’un soulèvement contre les Égyptiens au Soudan. Venues en Égypte en 1882 mater la révolte d’Arabi Pacha, les troupes britanniques y avaient maintenu une présence. Mais l’administration du Soudan était laissée au gouvernement du Khédive. Les rebelles mahdistes obtiennent une première victoire à El Obeid, en novembre 1883, qui leur permet de s’emparer d’une grande quantité d’équipements militaires.

La fondation de la ville de Khartoum en 1823 est suivie en 1874 par l’annexion du Darfour. Mais en 1881, Muhammad Ahmad ibn Abd Allah Al-Mahdi se proclame le Mahdi et prend la tête d’un soulèvement contre les Égyptiens au Soudan. Venues en Égypte en 1882 mater la révolte d’Arabi Pacha, les troupes britanniques y avaient maintenu une présence. Mais l’administration du Soudan était laissée au gouvernement du Khédive. Les rebelles mahdistes obtiennent une première victoire à El Obeid, en novembre 1883, qui leur permet de s’emparer d’une grande quantité d’équipements militaires.

Charles Gordon est alors envoyé au Soudan, dont il avait été gouverneur général pour le Khédive quelques années plus tôt, pour organiser l’évacuation des Égyptiens de Khartoum. En , accompagné par le colonel Stewart, il fait une entrée triomphale à Khartoum, qu’il doit renoncer à évacuer comme il l’avait initialement prévu, les mahdistes s’étant emparés de la ville de Berber, située en amont. Les forces du Mahdi encerclent Khartoum et coupent le trafic sur le Nil ainsi que le lien télégraphique vers Le Caire, puis massent 30 000 hommes autour de la ville.

Deux sorties, en mars et en septembre, sont des échecs, causant respectivement 200 et 800 morts chez les assiégés, qui sont aussi affamés. Une expédition de secours menée par Sir Garnet Wolseley n’arrive qu’en janvier, subit des attaques, et perd du temps en chemin. À la fin du mois, une armée de 50 000 madhistes s’empare de la ville décimée par la faim. Tous les hommes de la garnison et les 30 000 habitants qui ont survécu aux privations sont décimés, ou réduits en esclavage. Muhammad Ahmad ibn Abd Allah Al-Mahdi contrôle tout le Soudan, sauf une petite enclave sur le bord de la Mer Rouge.

Le premier ministre William Ewart Gladstone est accusé d’avoir fait traîner l’expédition de secours. La reine Victoria lui envoie un télégramme, dans lequel il est qualifié de « G.O.M. » pour « Grand Old Man ». Le texte est porté à la connaissance de la presse qui le change en l’anagramme « M.O.G. » pour « Murderer Of Gordon ». Le gouvernement de William Ewart Gladstone tombe en mars et les Anglais crient vengeance.

26 janvier 1934 : signature du pacte de non-agression germano-polonais.

Le Pacte de non-agression germano-polonais fut signé le entre la Pologne de Józef Piłsudski et le Troisième Reich d’Adolf Hitler. Le pacte visait à interdire pour dix années le recours à la force dans la résolution des conflits frontaliers et économiques entre les deux pays.

En conséquence, la Pologne put maintenir des relations cordiales avec l’Allemagne pendant les cinq premières années qui suivirent la conclusion du traité, tout en gardant des relations amicales avec la France (avec laquelle elle avait signé une alliance) et le Royaume-Uni.

Le traité est dénoncé unilatéralement par Hitler le après le refus polonais d’accepter l’annexion par l’Allemagne du « corridor de Dantzig ». Le traité fut formellement abrogé lorsque l’Allemagne envahit la Pologne le 1er .

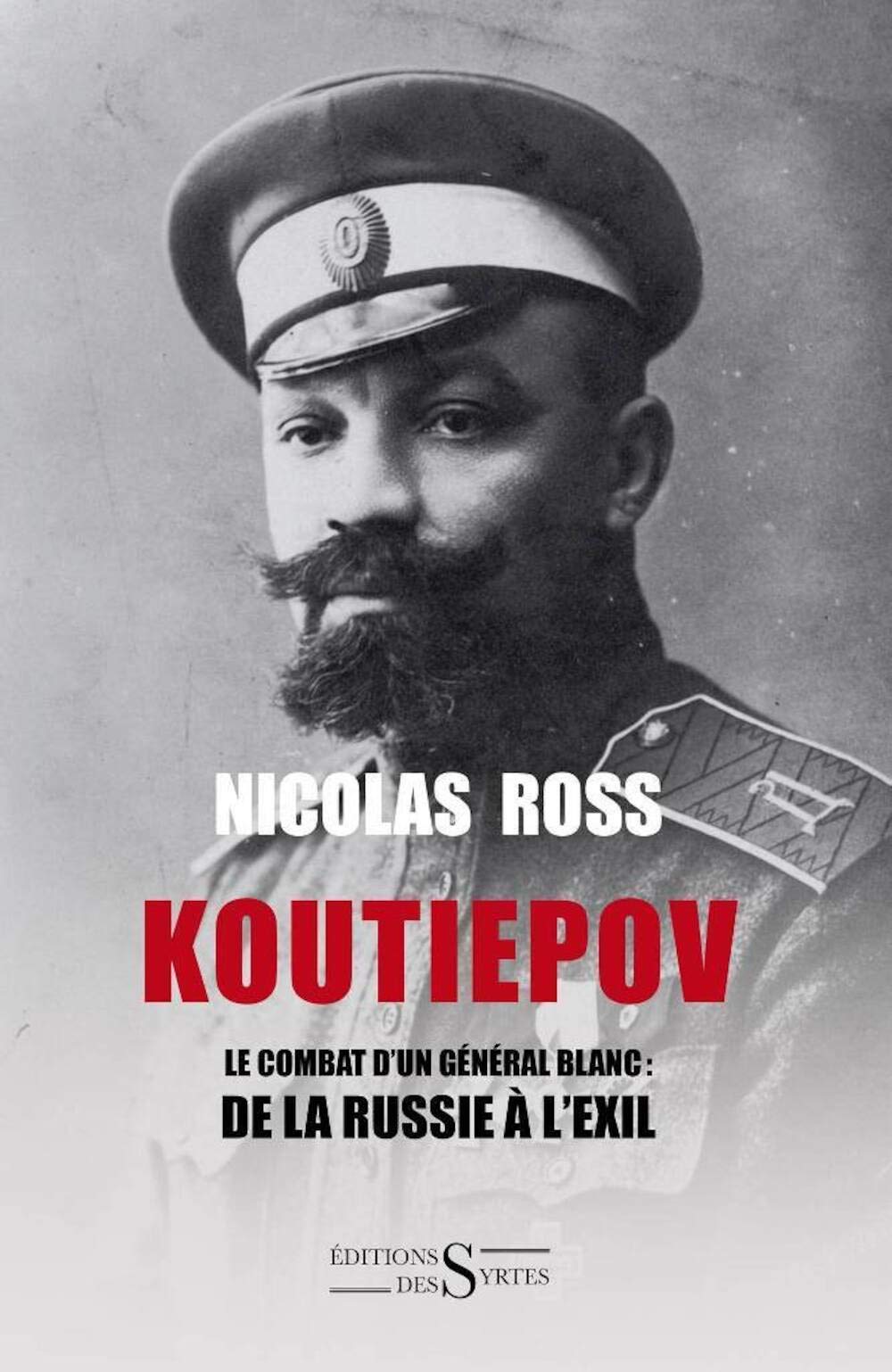

26 janvier 1935 : enlèvement du général russe blanc Alexandre Koutiepov à Paris.

Alexandre Pavlovitch Koutiepov, , Tcherepovets (Russie) – , Moscou (Russie) est un militaire russe, dirigeant de 1928 à 1930 de l’Union générale des combattants russes, une organisation militante anticommuniste russe blanche. Il est enlevé et assassiné par deux agents de la Guépéou en janvier 1930.

Après la guerre russo-japonaise, il est versé en 1906 dans le régiment Préobrajensky de la garde. Il participe à la Première Guerre mondiale dans ce régiment et est promu en 1916 au rang de colonel. Après la révolution de Février il en devient le dernier commandant le . À la suite de la révolution d’Octobre il ordonne la dissolution du régiment et gagne, via Kiev, la région du Don. Le il s’enrôle dans l’Armée des volontaires.

Après la guerre russo-japonaise, il est versé en 1906 dans le régiment Préobrajensky de la garde. Il participe à la Première Guerre mondiale dans ce régiment et est promu en 1916 au rang de colonel. Après la révolution de Février il en devient le dernier commandant le . À la suite de la révolution d’Octobre il ordonne la dissolution du régiment et gagne, via Kiev, la région du Don. Le il s’enrôle dans l’Armée des volontaires.

Fin 1917 et en janvier 1918, il commande la garnison blanche de Taganrog qu’il parvient à défendre à plusieurs reprises contre les assauts des troupes rouges (ce sont, d’après Anton Ivanovitch Dénikine, les premiers combats sérieux entre les forces bolchéviques nombreuses mais désorganisées et les officiers blancs, peu nombreux mais enthousiastes). Koutiepov participe à la première campagne du Kouban comme commandant de la 3e compagnie du 1er régiment d’officiers et, après la mort de M. Nejentsev, lui succède à la tête du régiment d’assaut de Kornilov. Il dirigera cette unité au début de la seconde campagne du Kouban puis, à la mort du général Markov, il prend le commandement de la première division d’infanterie.

À la suite de la prise de Novorossiisk par les troupes blanches Koutiepov est nommé gouverneur militaire de la mer Noire et, le , promu général-major.

Lors de l’offensive blanche de 1919, il commande le premier corps d’armée et est promu, pour bravoure face à l’ennemi, lieutenant-général le .

Il est proche du général Wrangel.

Après la défaite des blancs et l’évacuation de Crimée, il dirige le camp de Gallipoli. Il émigre en France en 1924 et dirige le ROVS (l’Union générale des combattants russes fondée par P. Wrangel). Le , en quittant son appartement de la rue Rousselet à Paris, il est enlevé à l’angle de la rue Oudinot par deux agents de la Guépéou, les services soviétiques, et transporté secrètement de Paris en Russie soviétique. Il semble que Koutiepov soit mort en route, mais les détails de sa mort sont toujours incertains.

Il sera remplacé par le général Miller à la tête du ROVS. Tout comme Koutiepov, Miller sera enlevé, dans des conditions similaires, à Paris en , et assassiné à Moscou en 1939.

26 janvier 1940 : De Gaulle envoie un mémorandum.

Mettant en cause la stratégie militaire défensive du haut-commandement français, le colonel de Gaulle envoie un mémorandum à l’intention de 80 personnalités civiles et militaires, dont le président du Conseil, Edouard Daladier, Paul Reynaud, alors député de Paris, le chef d’Etat-Major général Maurice Gamelin et le général Maxime Weygand :

« Les succès éclatants remportés par les Allemands en Pologne grâce aux moteurs combattants ne les encouragent que trop à pousser largement et à fond dans la voie nouvelle. Or il faut savoir que la position Maginot, quelques renforcements qu’elle ait reçus et qu’elle puisse recevoir, quelques quantités d’infanterie et d’artillerie qui l’occupent ou s’y appuient, est susceptible d’être franchie. C’est là d’ailleurs, à la longue, le sort réservé à toutes les fortifications.

Bref, la rupture des organisations fortifiées peut, du fait des moteurs combattants, revêtir un caractère de surprise, un rythme, des conséquences tactiques et stratégiques, sans aucun rapport avec les lentes opérations menées jadis en vertu du canon.

Il en résulte que le défenseur qui s’en tiendrait à la résistance sur place des éléments du type ancien serait voué au désastre. Pour briser la force mécanique, seule la force mécanique possède une efficacité certaine. La contre-attaque massive d’escadres aériennes et terrestres dirigée contre un adversaire plus ou moins dissocié par le franchissement des ouvrages, voilà dont l’indispensable recours de la défense moderne. Quand bien même nous aurions assigné à notre action militaire comme limite la plus avancée la frontière du territoire, la création d’un instrument de choc, de manœuvre et de vitesse s’imposerait absolument à nous. »

Source X : Gaullisme

26 janvier 1943 : création des Mouvements unis de la Résistance (MUR).

Les Mouvements unis de la Résistance (MUR) sont une organisation française de résistance à l’occupation allemande et au régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale créé le par la fusion des trois grands mouvements non communistes de zone sud (« Combat », « Franc-Tireur » et « Libération-Sud »), et présidée par Jean Moulin, délégué du général de Gaulle en zone sud.

Le but de cette organisation nouvelle est d’accroître l’efficacité notamment dans les domaines de l’action politique insurrectionnelle, de la prise de pouvoir et des actions de masse, en dépassant les moyens nécessairement limités de chacun des trois mouvements et ceci dans un contexte d’envahissement de la zone sud (au départ « non occupée ») par l’armée allemande en novembre 1942.

En décembre 1943, les MUR intègrent trois mouvements de zone nord (« Défense de la France », « Résistance » et « Lorraine ») et deviennent le Mouvement de libération nationale (MLN).

26 janvier 2015 : drame d’Albacete.

L’accident aérien de la base de Los Llanos a lieu le 26 janvier 2015, lorsqu’un avion de combat F-16 de la force aérienne grecque s’écrase au décollage de la base d’Albacete en Espagne, au cours d’un exercice aérien de l’OTAN. L’accident fait onze morts : les deux pilotes grecs de l’appareil ainsi que neuf aviateurs français tués au sol. Sa cause principale est une mauvaise compensation de l’avion avant le décollage.

Le bilan de l’accident fait état de onze morts, les deux pilotes grecs de l’appareil ainsi que neuf aviateurs français tués au sol, dont quatre officiers (trois membres du personnel navigant et un officier mécanicien) : le lieutenant-colonel Mathieu Bigand, le commandant Gildas Tison, les capitaines Marjorie Kocher et Arnaud Poignant, les adjudants-chefs Thierry Galoux et François Combourieu, l’adjudant Gilles Meyer, les sergents-chefs Régis Lefeuvre et Nicolas Dhez.

Sept des Français étaient affectés à la base aérienne 133 Nancy-Ochey (deux à l’escadron de chasse 1/3 « Navarre » et cinq à l’escadron de soutien technique aéronautique 2E003 « Malzéville ») et un au Groupe d’entretien, de réparation et de stockage d’avions (GERSA) de la base aérienne 279 Châteaudun. Le commandant Tison, détaché depuis 2013 comme officier de liaison au TLP volait exceptionnellement ce jour-là et s’était installé en avance dans l’Alpha Jet pour réviser les procédures.

L’accident fait aussi 20 blessés dont 11 Italiens et 9 Français. Parmi eux, 5 souffrent de graves brûlures et ont été transférés vers un service spécialisé à Madrid, un blessé est en situation d’extrême urgence, et 2 sont placés en coma artificiel. Le 13 mars 2015, 5 blessés étaient toujours soignés à l’hôpital d’instruction des armées Percy. L’un d’entre eux devra y rester 15 mois.

Il s’agit du plus grave accident de l’histoire de l’OTAN en dehors d’une zone de conflit, et l’un des plus graves au sein de l’armée de l’Air française.