Un stéréotype à l’épreuve du temps

Parmi les lieux communs circulant encore à propos de la Grande Guerre, un stéréotype résiste à l’épreuve du temps : celui de l’offensive à outrance. On lui attribue notamment l’épisode passé à la postérité sous le nom de « bataille des frontières ». Trois jours d’enfer que vont connaître les cinq armées françaises, vaincues tour à tour entre le 20 et le 23 août 1914 en subissant des pertes abyssales : 200 000 hommes hors de combat. Dès le lendemain de ces défaites, une première explication sera avancée par le haut commandement français mettant en cause les soldats et ceux qui les commandent sur le champ de bataille. On stigmatisera la montée à l’assaut en rangs serrés de soldats vêtus de pantalons rouge garance alors que les mitrailleuses et l’artillerie lourde des Allemands se déchaînent.

Or, les victoires françaises qui, quelques jours plus tard, suivent cet épisode désastreux contredisent cette explication par trop lapidaire. Comment expliquer qu’à la troué de Charmes, quatre jours seulement après avoir subi une large défaite qui a désorganisé son armée, Castelnau soit capable d’en infliger une, de plus grande ampleur, aux Allemands qui le poursuivent.

Les trois jours qui ont fait basculer la guerre de 14-18

Alors que pendant les deux premières semaines du conflit, il ne s’était produit que des accrochages de patrouilles ainsi qu’une tentative maladroite sur Mulhouse, la IIe armée du général de Castelnau et la Ire du général Dubail subissent le 20 août d’importantes défaites : Castelnau à Morhange et Dubail à Sarrebourg, mais également au Donon. Le lendemain, la Ve armée de Lanrezac vient buter sur la IIe armée allemande de von Bülow avant d’être attaquée de flanc par la IIIe allemande de von Hausen. Les combats se poursuivent le 22 alors que dans les Ardennes, Langle de Cary et Ruffey engagent leurs armées — la IVe et la IIIe. Les neuf corps d’armée qui les composent vont chacun mener des combats séparés, mais simultanés qui tournent à l’avantage des Allemands. Celui qui se déroule à Rossignol mettant aux prises le 1er Corps colonial — une unité d’élite — au 6e Corps d’armée allemand se transforme en déroute. Plus de 7 000 morts français jonchent le champ de bataille. Une terrible défaite qui oblige tout le dispositif français dans les Ardennes à reculer sur une profondeur de 25 km et qui signe la fin de la manœuvre offensive française sur l’ensemble du front occidental. Dans les jours suivent, toute l’aile gauche française entame un large repli. La victoire de la Marne, en dépit de son ampleur, ne permettra pas de reprendre l’intégralité de la portion de territoire conquise par les Allemands en ce début de guerre. Jusqu’en 1918, ils occuperont une dizaine de départements en totalité ou partiellement, obligeant plus de 2 millions de Français à vivre sous leur férule. Cette occupation ne laissera d’autre choix au haut commandement français que de mettre en œuvre une stratégie offensive tout au long de l’année 1915 pour tenter de reconquérir ces territoires. Une stratégie qui avait peu de chance d’aboutir en raison de la supériorité allemande en matière d’artillerie lourde et d’artillerie de tranchée. Elle n’aura d’autre effet que d’épuiser l’armée française offrant ainsi aux Allemands la possibilité d’une victoire en 1916 en attaquant à Verdun.

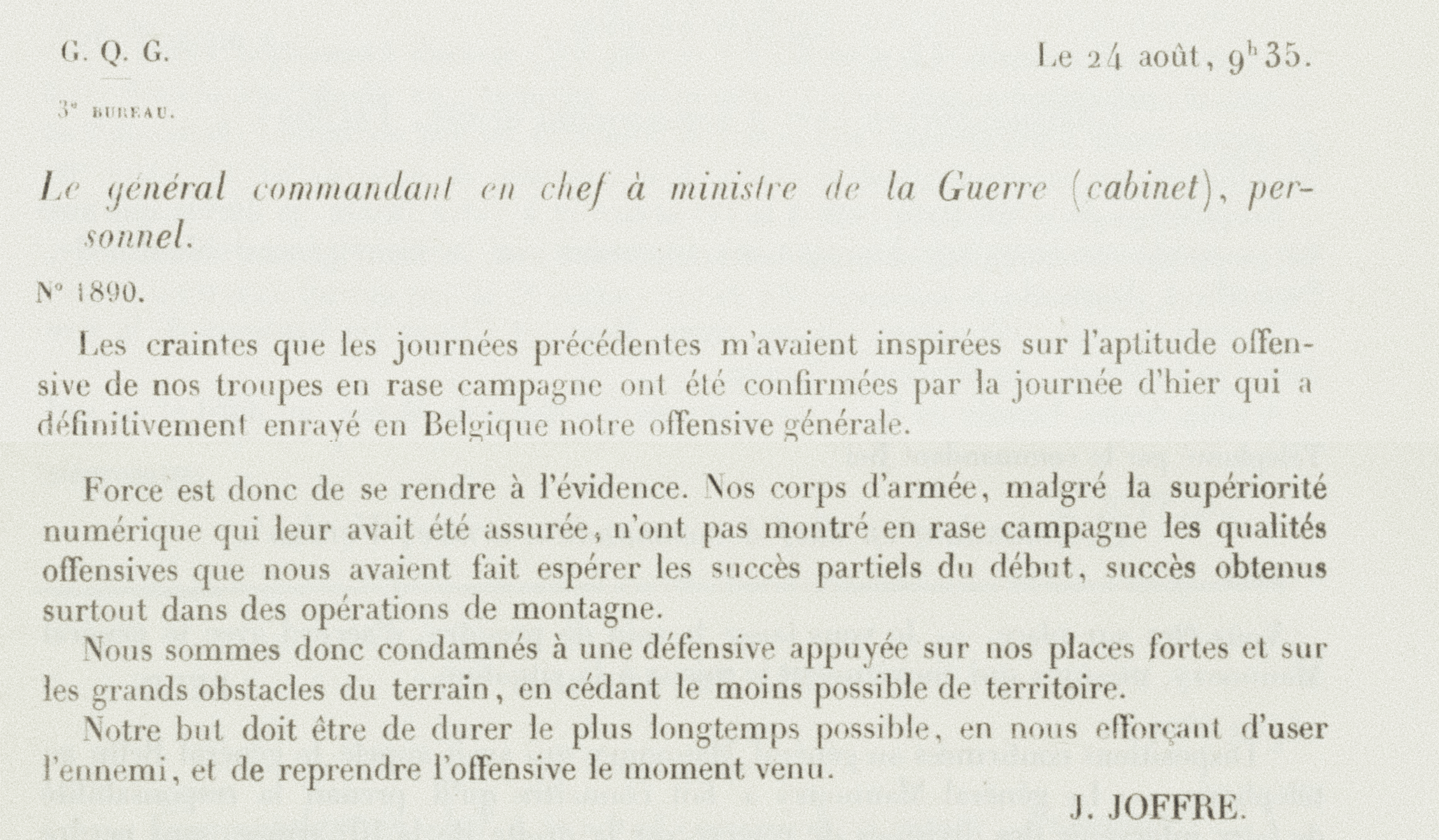

Le message de Joffre du 24 août 1914

Dès le lendemain de ces défaites, Joffre tente de s’en disculper. Dans le message qu’il rédige le 24 août 1914 au matin à destination du ministre de la Guerre, il incrimine directement ses subordonnés et leurs soldats : « Nos corps d’armée, malgré la supériorité numérique qui leur avait été assurée, n’ont pas montré en rase campagne les qualités offensives… » Outre le fait que, contrairement à ce qu’affirme Joffre, les 5 armées françaises n’étaient pas en surnombre face aux Allemands, bien au contraire, il convient de rappeler que lui et son état-major ont une large part de responsabilité dans ces défaites, coupables d’avoir conçu et exécuté un plan désastreux. Cependant, de nombreux auteurs ne retiendront que la première explication. Ils mettront en cause la doctrine de l’armée française qualifiée d’« offensive à outrance ». Ils y verront notamment la néfaste influence du colonel Louis Loyzeau de Grandmaison, auteur d’un ouvrage théorisant ce concept.

Les archives du général de Castelnau montrent qu’attribuer ces défaites à la supposée doctrine d’offensive à outrance est une approche beaucoup trop simpliste.

Un plan fantôme

Le projet Castelnau

Dans les papiers personnels de Castelnau figure un document qui fournit les principaux éléments d’un plan d’opérations. Un travail qui ne sera jamais finalisé. En effet, le fameux plan XVII auquel se réfèrent généralement les auteurs n’en était pas un. Il ne traitait que de la mobilisation et de la concentration des armées, mais n’abordait pas la manière dont elles seraient ensuite employées.

Deux approches stratégiques différentes pouvaient être associées à ce plan XVII : l’une offensive, l’autre qualifiée de défensive-offensive. La concentration des armées était fondée sur l’hypothèse d’une Allemagne prenant l’initiative et tentant une manœuvre plus ou moins large vers la Belgique. Dans ce scénario, la logique aurait voulu que la France adoptât une attitude défensive jusqu’à être en mesure de déterminer avec précision les effectifs engagés et l’ampleur de ce mouvement allemand. Ensuite, choisissant l’endroit le mieux adapté pour le faire, elle aurait lancé une très forte contre-attaque destinée à disloquer le dispositif ennemi. C’est dans cet ordre d’idée que Castelnau rédige cette esquisse sous forme d’une note d’une cinquantaine de pages.

Mémoire de Castelnau pour servir à l’établissement d’un plan d’opération

Cependant, tout indique que Joffre n’a pas pris la peine d’en prendre connaissance. Lors de sa prise de fonctions au GQG à la fin de l’année 1915, Castelnau aura la surprise de découvrir sa note au fond d’un tiroir, visiblement mise au rebut sans examen. Ce n’est pas surprenant dans la mesure où Joffre a toujours affirmé que le plan d’opérations ne pouvait en aucun cas être un travail d’état-major. Il devait rester l’œuvre du général en chef et de son entourage sans n’être ni communiqué ni discuté au préalable.

La note de Joffre du 7 février 1914

Vis-à-vis de ses subordonnés, Joffre s’est limité à faire part de ses intentions en des termes vagues. Elles sont offensives. Il les résume dans une directive secrète qu’il signe le 7 février 1914. Chaque commandant d’armée en reçoit un exemplaire. Le préambule de cette directive résume à lui seul l’intégralité du plan français : « En tout état de cause, l’intention du général commandant en chef est de se porter, toutes forces réunies, à l’attaque des armées allemandes. L’intervention des armées françaises se manifestera sous la forme de deux actions principales, se développant : l’une à droite, dans les terrains entre les massifs forestiers des Vosges et la Moselle en aval de Toul, l’autre à gauche, au nord de la ligne : Verdun, Metz. »

Le reste de cette directive secrète est évasif. La lecture de cette note incite trois des cinq futurs commandants d’armée à intervenir pour tenter d’amender cette approche. Les objections que présente Ruffey sont balayées par Joffre qui lui assène : « Vous dites que cela ne se passera pas comme cela. Mais, c’est comme cela que je le conçois ! » De son côté Lanrezac remet au début du mois de juillet 1914 une note au nouveau chef d’état-major, le général Belin. Après la guerre, elle sera retrouvée par le député Engerand au milieu d’un fatras de dossiers dans son enveloppe d’origine qui n’avait pas été descellée. Quant à celle de Castelnau qui figurait en annexe de son esquisse de plan d’opération, elle subira le même sort.

Mémoire de Castelnau pour servir à l’établissement d’un plan d’opération (suite)

Les offensives Berthelot

Le moindre mal aurait été que Joffre s’en tienne aux intentions formulées dans sa directive secrète du 7 février 1914. Mais, à l’ouverture des hostilités, il va se laisser progressivement entraîner par son entourage à envisager d’autres opérations offensives. En décembre 1913, Joffre avait réorganisé l’état-major. Le pan XVII terminé, la loi de 3 ans votée, il désigne Castelnau pour le commandement d’une armée ce qui lui permet de se débarrasser d’un brillant adjoint dont la notoriété commençait à l’indisposer. Pour le remplacer, il nomme le très atone général Émile Belin ce qui laisse le champ libre à un officier dont Joffre s’est entiché et va en faire le véritable responsable des opérations : le colonel et bientôt général Henri Berthelot. Un choix particulièrement malencontreux, car cet officier est l’archétype de ce que sont les « jeunes turcs » formant l’entourage de Joffre. Déjà, à l’École de guerre, un de ses professeurs faisait remarquer à propos de Berthelot : « A paru plus préoccupé d’imaginer que d’apprendre. » Celui-ci masque ses défauts et ses insuffisances sous une agilité intellectuelle impressionnante, doublée d’un grand pouvoir de persuasion. Il est impossible à contredire ou à canaliser. Faisant la paire avec le commandant Gamelin, les deux hommes vont provoquer au début des hostilités une série de changements de dernière minute, tous aussi improvisés que catastrophiques. Le 16 août, estimant qu’en entrant au Luxembourg et en Belgique les Allemands sont en train de commettre une erreur stratégique majeure, Berthelot convainc Joffre de lancer les trois autres armées françaises à l’offensive. Berthelot ne se fie pour cela qu’à son intuition. Usant de critères personnels n’ayant jamais fait l’objet de la moindre validation — comme l’idée que les divisions allemandes seraient incapables de couvrir plus de vingt-cinq kilomètres par jour, alors qu’elles en feront quarante-cinq —, il s’est ancré dans la tête que les offensives de Castelnau et de Dubail entre Metz et les Vosges seraient des opérations faciles. Aussi, retire-t-il deux corps d’armée à Castelnau pour les réaffecter à l’aile gauche où il envisage la bataille décisive. Il veut bloquer les Allemands par une attaque de la Ve armée de Lanrezac en direction de Namur et les surprendre « en flagrant délit de manœuvre » dans les Ardennes en lançant sur eux les IVe et IIIe armées françaises. Ce ne sont plus les deux offensives aux ailes du dispositif français qu’envisageait Joffre 6 mois plus tôt, mais une attaque frontale générale de toutes les armées françaises avant même de connaître avec précision l’ordre de bataille de l’ennemi et ses intentions. Des batailles de rencontres ; le pire scénario en matière d’art militaire.

À noter cependant que les jugements concernant le général Berthelot évolueront très sensiblement au cours de la guerre. Hormis, les premiers mois du conflit où beaucoup lui sera reproché, il apportera une contribution très positive par la suite ayant appris de ses erreurs ; autre preuve de sa très remarquable intelligence.

Confusion dans la Doctrine

L’historiographie accorde une large place au thème de la doctrine de l’armée française en août 1914 en aboutissant généralement à la conclusion qu’elle était erronée, à tout le moins que celle des Allemands lui était supérieure. Pourtant, l’examen des textes en vigueur à cette époque infirme cette analyse. Ce qui figure dans le règlement d’infanterie allemand de 1906 mis à jour en 1909 — Exerzier-Reglement für die Infanterie — ne paraît pas différer sensiblement de celui des Français de 1895 mis à jour en 1904 puis en 1913. Certes, les deux textes font la part belle à l’offensive et au fait qu’elle doit être menée « quoiqu’il en coûte ». Mais, on retrouve également les mêmes constats à propos des redoutables effets de destruction des armements, sans commune mesure avec la précédente guerre de 1870. Les recommandations qui s’en suivent en matière d’utilisation du terrain et des liaisons infanterie/artillerie paraissent très voisines.

À partir de ce règlement de l’infanterie, les Allemands vont mettre en cohérence celui des autres armes. Ils vont bâtir un modèle unique d’entraînement de leurs armées et développer les armements correspondants. Lorsque les hostilités débuteront, trois contingents auront été formés et préparés à ces méthodes.

Des règlements facultatifs

Rien de tel côté français. D’entrée de jeu, le caractère non obligatoire de ces règlements est précisé : « Les règlements contribuent à créer des traditions ; du moment où celles-ci pénètrent les masses et inspirent ses actes, elles ont une influence autrement plus efficace que celle des textes ; il convient de les respecter autant que l’on peut. » Suivant une autre fâcheuse habitude bien française, ces règlements ont un caractère beaucoup trop éphémère. Ils font l’objet de modifications fréquentes et de refontes injustifiées. Cette inconstance rend leur assimilation difficile, voire la décourage tout simplement. Alors que les règlements de 1895 et leur mise à jour en 1904 traduisaient une doctrine parfaitement cohérente, Joffre laisse publier un nouveau texte en 1913. Celui-ci ne diffère pas sensiblement des précédents, mais il est malheureusement, comme c’est l’usage, précédé d’une introduction qui fait la part belle aux délires mystico-intellectuels en vogue à l’époque et qui préfigure les futurs massacres des combats à venir : « Les batailles sont surtout des luttes morales, la défaite est inévitable dès que cesse l’espoir de vaincre. Le succès ne revient donc pas à celui qui a subi le moins de pertes, mais à celui dont la volonté et dont le moral est le plus fortement trempé […] une seule grande bataille suffira peut-être pour décider du sort de la guerre. » C’est tout ce qui en sera retenu, car la guerre éclatera avant que son contenu, beaucoup moins excessif qu’il ne paraissait, ne puisse être assimilé.

Les Gourous

Cette perversion de la doctrine doit également beaucoup à la manière dont sont tirés les enseignements de la guerre précédente, celle de 1870, notamment dans la littérature produite par des officiers tenant des positions de pouvoir (chaire à l’École de guerre, généralat…). Ces nouveaux penseurs partent du postulat qu’au cours de ce conflit la France avait subi l’ascendant moral de l’ennemi, mais oublient que la doctrine des armées de Napoléon III était strictement défensive et que d’autres facteurs — tels qu’une mobilisation bâclée entraînant un large déficit des effectifs engagés, sans parler d’une artillerie obsolète — expliquaient mieux la défaite. À partir de cette erreur d’analyse, l’axiome central de la réflexion stratégique française devient le principe clausewitzien de la « Volonté ». Il faut y voir l’influence de la toute nouvelle École de guerre. Or, le colonel Bonnal et le directeur qui lui succède, Ferdinand Foch, font une mauvaise lecture de Clausewitz. Ils oublient que son œuvre s’ouvre sur le fait que les fondations de la guerre reposent avant tout sur le combat tactique et non pas sur la stratégie. Elle énonce également un second principe qui stipule que les soldats combattent d’abord et avant tout selon la formation qu’ils ont reçue. Les Allemands ont structuré toute leur doctrine militaire autour de ces deux axiomes, alors qu’à l’École de guerre à Paris on les ignore superbement pour mieux s’abstraire dans des strates beaucoup plus intellectuelles tournant autour de la pierre angulaire de la « Volonté ». Pourtant les enseignements à tirer des conflits contemporains étaient clairs. Dès 1902 on peut constater l’accroissement de la puissance de feu des armées. La défensive prend le pas sur l’offensive. En tout état de cause, l’impasse de la guerre de tranchées est par anticipation dévoilée par ces conflits, mais les penseurs militaires français de l’époque ne s’en approprient pas les enseignements. À l’inverse, les Allemands remettent en cause tous les paramètres de leur outil militaire. Leur décision de développer l’artillerie lourde procède directement de ces observations.

« De la doctrine » : la conférence de Castelnau au CHEM

Castelnau s’émeut de la surabondance des écrits plus ou moins officiels, mais surtout officieux, et de la confusion que cela entraîne. Il constate une incohérence fondamentale entre ce qui figure dans les enseignements de l’École de guerre, les conférences et les publications qui se multiplient et la réalité des règlements. Comme si les professeurs et les auteurs voulaient afficher une posture martiale en magnifiant une approche offensive alors que les règlements en vigueur étaient plus tempérés et mieux adaptés aux réalités d’une guerre moderne. Les officiers sont visiblement perdus entre cette culture dans laquelle ils baignent et ce qui figure dans les textes officiels qu’ils n’ont, ni le temps, ni le goût de lire.

Castelnau va avoir l’occasion de montrer que, comme dans d’autres domaines, il s’écarte de la pensée dominante. L’opportunité lui est offerte par le CHEM, un centre d’enseignement crée en janvier 1911 à l’initiative du général Foch, alors commandant de l’École Supérieure de Guerre. Périodiquement s’y déroulent des conférences de haut niveau qui, outre la promotion en cours, attire une grande partie du haut commandement français. La conférence de Castelnau s’intitule « De la doctrine ».

Conférence de Castelnau au CHEM « De la doctrine » (1911)

Son propos est d’insister sur la nécessité absolue d’avoir une doctrine unique, partagée par tous comme c’est le cas outre-Rhin. Sa référence fondamentale est le Service des armées en campagne de 1904 qui est implicitement contesté par l’École de guerre ou plus ouvertement par des hommes tels que le colonel de Grandmaison.

Un artiste entre en scène

Castelnau sait qu’il a peu de chances de séduire un auditoire en majorité acquis à des thèses outrancières. Il décide alors d’adopter une attitude qui lui est familière : il va s’écarter des codes en vigueur pour ce type d’exercice. Au lieu de lire des notes rédigées dans un style traditionnel et déclamées avec le sérieux et la réserve qu’on attend d’un officier général, il se livre à une véritable représentation théâtrale. Il parle sans papier en main, allant et venant sur l’estrade. Nul ne le sait, mais il a appris son texte par cœur. Il a choisi la provocation en émaillant son propos de citations latines tirées des Écritures saintes : « Libera nos, Domine », « Deus nobis haec otia fecit », « Ne sutor ultra crepidam ». Il use également d’une de ses armes favorites ; l’humour, émaillant son discours d’expressions aussi imagées que : « Tondre de la largeur de plusieurs langues l’humide pré de l’utopie », « J’appelle un chat, un chat et Rollet un fripon », « Suivre d’un œil béat les capricieuses volutes de la fumée de nos pipes transformées en calumets de l’universelle paix », « Qui ne sut se borner ne sut jamais écrire. » Il déroule son raisonnement en suivant pas à pas le règlement pour en souligner la pertinence et l’actualité. Il insiste surtout sur le fait que depuis le règlement de 1895, deux générations d’officiers ont été formées suivant ces principes et qu’on ne peut pas se contenter de décréter dans un article de presse ou dans un ouvrage des changements aussi radicaux que ceux que certains proposent ou enseignent. Il se permet de critiquer implicitement l’intellectualisme dans lequel se complaît une grande majorité de ceux qui publient ou professent des idées en décalage par rapport au règlement : « “Deus, non irredetur”, on ne joue pas avec la réalité ! [Or,] dans l’armée française, l’évidente réalité, c’est une irréductible variété d’intelligences et de tempéraments unis à une souplesse d’esprit et à une richesse d’imagination éminemment propices aux conceptions de l’art et absolument réfractaires aux tyrannies de la froide uniformité. » Il prend des exemples dans les guerres récentes, notamment celle qui a vu s’affronter Russes et Japonais en Mandchourie. Il fait référence à l’aviation alors que les premiers appareils entrent à peine en service. L’auditoire est stupéfait. Si elle a un fort retentissement et établit un peu plus la notoriété de l’orateur qui commence à être considéré comme l’une des valeurs sûres de l’armée, cette conférence irrite également. Les officiers de la « mouvance républicaine » n’en retiennent que les citations tirées des saintes Écritures. Mais, surtout, elle pose le premier jalon d’un affrontement doctrinal qui va opposer Castelnau à l’élite des jeunes officiers qui émerge à cette époque, ceux qu’on surnommera les « jeunes-turcs » et qui forment déjà l’entourage de Joffre. Dans cette conférence, Castelnau a également touché un point très sensible en rappelant qu’une doctrine ne s’enracine que par l’entraînement et les manœuvres cent fois répétées.

Une armée française sous-entraînée

Mons, la victoire oubliée

L’impact du facteur « entraînement » lors de la bataille des frontières peut se mesurer en considérant ce qui s’est passé à Mons le 23 août 1914. Ce jour-là, au moment même où, dans des conditions similaires, toutes les armées françaises sont vaincues, les Britanniques remportent une grande victoire — un fait d’armes totalement ignoré, voire volontairement occulté dans l’historiographie française. Les Britanniques l’ont gagnée, car leurs soldats, des engagés volontaires pour une durée de 7 ans, étaient parfaitement entraînés. Ils l’étaient d’autant mieux que leurs méthodes d’entraînement découlaient directement des leçons tirées de la guerre des Boers. Les soldats britanniques étaient efficaces dans l’utilisation du terrain et dans la capacité à tirer rapidement, de manière ciblée et disciplinée au fusil et à la mitrailleuse. À l’inverse, le manque d’entraînement des soldats et du commandement français va être fatal lors de cette bataille des frontières d’autant qu’en face, les Allemands ont atteint dans ce domaine un véritable niveau d’excellence. [cf. l’excellent ouvrage de Michel Goya : L’invention de la guerre moderne].

Les terrains de manœuvre

En cause, la confusion doctrinale qui s’installe au sein de l’armée française au cours de la décennie qui précède la guerre et le grave laxiste budgétaire dont font preuve les dirigeants politiques français de l’époque. Entre 1901 et 1911, le cumul des crédits militaires hors dépense de personnel nécessaire à l’armée de Terre atteint 829 milliards alors que seulement 593 seront votés par la Chambre. Conséquence immédiate : le manque de terrain de manœuvre.

Les Allemands y consacrent trois fois plus de moyens ce qui leur permet de disposer 22 grands camps où peuvent manœuvrer des corps d’armée — les Français n’en ont que 4 de cette taille. Alors que toutes les unités allemandes passent au minimum trois semaines par an dans des camps, seul 1/3 des régiments français le font et certains n’y séjourneront jamais. De même, seule une partie des corps d’armée pourra s’exercer au combat interarmes. L’artillerie allemande peut pratiquer le tir à toutes distances et de tous calibres dans trois camps, les Français n’en ont qu’un. Peu de garnisons disposent de terrain de manœuvre local. Castelnau déplore que la base de l’entraînement d’une majorité de soldats français soit la marche en colonne sur route asphaltée — pas question en effet de s’entraîner dans les champs pour ne pas gêner l’agriculture.

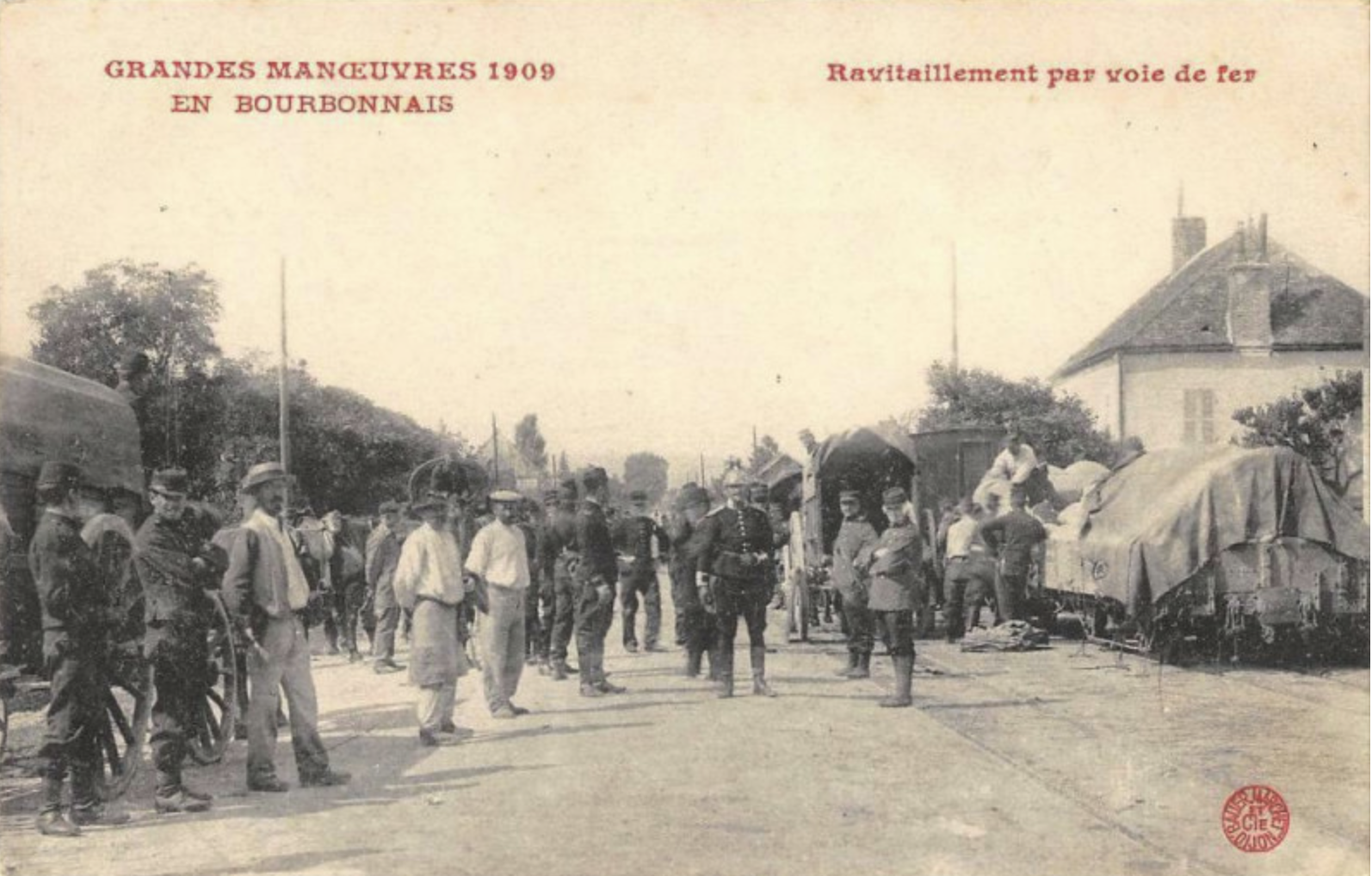

Contrairement à l’armée allemande qui paie des civils pour accomplir toutes les tâches de service à caractère non militaire, ce sont les conscrits qui le font en France. Aussi, un capitaine commandant de compagnie n’a-t-il jamais plus de la moitié de son effectif à l’entraînement ce qui détermine des habitudes déviantes comme celle de commander à la voix. Si c’est possible au milieu de 80 hommes silencieux, cela ne l’est plus en temps de guerre quand on commande à 300 combattants dans le fracas des explosions. Cet irréalisme des conditions d’entraînement est exacerbé au moment des grandes manœuvres. Alors que les Allemands jouent des scénarii au plus près des conditions de guerre — manœuvres en continu, bivouac sur le terrain, déplacements lents au rythme prévu lors des combats réels, etc. —, ceux des Français s’apparentent à des parties de campagne.

Castelnau et les grandes manœuvres

En janvier 1908, conscient de l’immense décalage existant entre la manière dont les Allemands entraînent leurs soldats et les conceptions françaises dans ce domaine, Castelnau rédige un article à propos du fonctionnement du service des arbitres lors des manœuvres. Cet article ayant fait grand bruit au sein de l’armée cela lui vaut d’être nommé chef d’état-major de l’une des deux « armées » qui s’affrontent lors des grandes manœuvres du Cher en septembre 1908. À ce poste, il peut pleinement en mesurer l’archaïsme et l’inefficacité sachant qu’elles s’interrompent à midi pour permettre aux troupes de regagner des cantonnements afin de se restaurer, se reposer et y dormir. De telles méthodes aboutissent à l’effet inverse recherché : les niveaux inférieurs contractent de mauvaises habitudes et les grands chefs se contentent d’apparences ce que le général Laure résume en disant : « Nos manœuvres tant sur carte que sur le terrain cesseront d’être des exercices puérils le jour où nous ne les considérerons plus comme des petites guerres où chacun s’applique à cueillir des lauriers. »

Parmi ces « mauvaises habitudes » en figure une qui se révélera particulièrement préjudiciable lors de la bataille des frontières : le cantonnement. Dans l’historiographie les auteurs ont généralement considéré qu’il s’agissait d’un détail trop trivial pour mériter d’être mentionné alors qu’en fait son rôle dans les mécomptes français fut important. Contrairement à l’armée allemande entraînée à bivouaquer sur le champ de bataille afin d’être en mesure de reprendre immédiatement le combat, les Français perdent un temps précieux à chercher des abris pour la nuit — le plus souvent chez l’habitant. Les soldats allemands possèdent des ponchos qui peuvent se lier les uns aux autres pour former des tentes. À Morhange, à Rossignol et lors de nombreux autres combats, les Français vont perdre un temps précieux à la remise en route laborieuse de leurs unités qu’il faudra rassembler et ramener vers les lieux d’engagement après une nuit passée sous abri. Un délai mis à profit par les Allemands, déjà présents sur place pour se donner l’avantage du terrain.

À noter que l’armée française actuelle déplore que certaines règles héritées du passé nuisent à l’entraînement. À titre d’exemple, les exercices de tir sont encore régis par des normes établies dans les années 1960 pour les armes de l’époque et pour des conscrits. Comme le déplore le Chef d’état-major de l’armée de Terre, le général Schill, cela crée un cadre d’entraînement inadapté qui empêche de se préparer à un conflit majeur.

Un nouveau modèle de manœuvres

L’année suivante, Castelnau dont les remarques ont été entendues par le nouveau patron de l’armée, le général Trémeau, est nommé pour préparer les grandes manœuvres du Bourbonnais. Sa première décision est d’établir qu’elles se dérouleront en continu, comme le pratiquent les Allemands. Bien que de nombreux observateurs reconnaissent que ces manœuvres marquent un tournant et que, pour la première fois, elles ont atteint un haut degré de réalité, Castelnau lui, ne décolère pas. Lors du « bouquet » final, la vue de tous ces bataillons avançant à découvert s’apparent, selon lui, à de la « fantasia de carrousel » sans rapport avec la réalité de la guerre.

Les manœuvres de 1910, dirigée par le général Percin, lui paraissent encore plus décevantes : « Elles ont surtout témoigné d’une lamentable incohérence dans les doctrines tactiques et d’une manifeste impéritie du haut commandement ». En tant que chef d’état-major, Castelnau se chargera de concevoir celles de 1913, les dernières avant la guerre, sur un modèle proche de celui des Allemands. 120 000 hommes y participent. Elles sont saluées le rédacteur de La France Militaire qui écrit : « Elles ont eu lieu et elles ont pris fin suivant une conception dont il faut grandement se louer ».

Le contrecoup du désordre doctrinal

Les contraintes budgétaires ne sont pas la seule cause du grave déficit d’entraînement dont pâtiront les combattants français en août 1914. Le désordre doctrinal en est une autre.

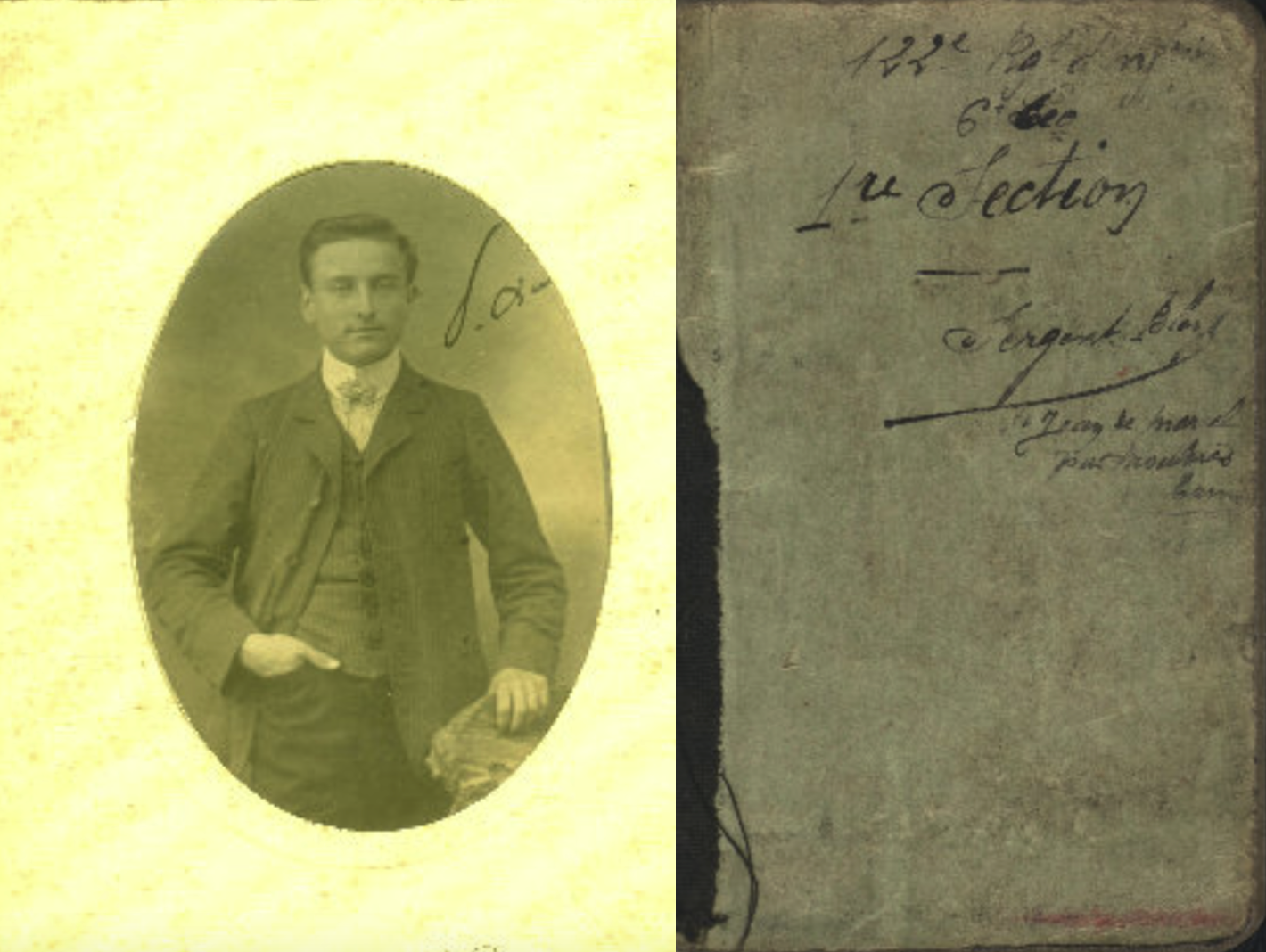

Pour les professeurs de l’École de guerre, l’analyse des conflits récents — Transvaal, Mandchourie — a montré que chaque fois, c’est le camp offensif qui l’a emporté même si ce fut avec difficultés et en concédant de lourdes pertes. Donc, logiquement, le vainqueur de la prochaine guerre sera celui qui se montrera le plus énergique et le plus offensif. Or, cet axiome s’il se vérifie sur un plan stratégique n’a pas été confirmé dans le domaine de la tactique, loin de là. Alors que les Allemands fondent leur entraînement sur le fait que la tactique doit viser à exploiter au maximum leurs feux tout en se soustrayant à ceux de l’adversaire, les Français ignorent ce principe en affirmant qu’une troupe forte moralement peut surpasser le feu ennemi et que l’assaut d’une masse de choc constitue l’acte décisif d’une bataille. Aussi, contrairement aux soldats allemands qui reçoivent une instruction au tir individuel très poussée, celle des Français, à l’exception des Chasseurs à pied, est sommaire. Cela aura les plus graves conséquences au mois d’août 1914. Dans le carnet de guerre d’Henri Bleys, sergent au 122e Régiment d’Infanterie, celui-ci décrit les premiers tirs de sa section lors de la bataille de Morhange : « On est énervé et agacé, beaucoup tremblent, alors on se tire très souvent entre Français. Heureusement que l’on se tire haut et que l’on se touche très peu. On tire énormément de balles et on ne voit rien. »

De même, l’utilisation du terrain, un domaine clef de l’entraînement des conscrits allemands, n’entre pratiquement pas en ligne de compte dans celui des Français. Les textes prévoient bien « la nécessité absolue de mieux utiliser les possibilités de protection et de dissimulation du terrain, l’appui permanent par le feu, notamment de l’artillerie ainsi que le déplacement par bonds de petites cellules s’appuyant mutuellement ». Mais, pour être applicables, ces mesures supposaient que les soldats aient reçu un entraînement propre à leur inculquer de véritables automatismes. Ils en étaient très loin, d’où un niveau de pertes très supérieur à celui des Allemands lors des premières batailles.

« L’homélie de la mort »

Dans cette dérive intellectuelle qui imprègne les approches doctrinales en France existe un volet incantatoire fondé sur le rôle central du sacrifice. La France, qui se sent en position d’infériorité par rapport à l’Allemagne en matière d’effectif, d’entraînement et de budget, doit susciter une dose supplémentaire d’héroïsme pour espérer dominer l’ennemi. C’est l’antienne du lieutenant-colonel Montaigne qui publie de nombreux articles et plusieurs ouvrages au seuil de la guerre. Puisant ses références dans la guerre russo-japonaise de 1904-1905, il veut ériger cette logique de la « mort volontaire » comme modèle pour les Français. Il fera malheureusement de nombreux émules. Le jour de la déclaration de guerre, à Saint-Cyr, l’élève officier Allard-Méus prononce un terrible serment : « Jurons de monter la première fois à l’assaut en casoar et en gants blancs. »

C’est contre cette dérive que s’élève également Castelnau. Il est en profond désaccord avec cette notion de « mort volontaire ». Pour lui, il ne s’agit pas de mourir à coup sûr, mais d’accepter durablement le risque de la mort, la victoire finale demeurant la garante de la validité des sacrifices acceptés. Il intègre un calcul rationnel sur le rendement tactique défensif escompté du sacrifice de soi. Le sang des soldats est trop précieux. S’il est des cas où le sacrifice de soi devient inévitable, alors ce sacrifice doit être le plus payant possible. Pour expliquer sa position, Castelnau prononce ce qui passera à la postérité sous le nom d’« homélie de la mort » [cf. Les combattants de la mort certaine].

Les combattants de la « mort certaine ». Les sens du sacrifice à l’horizon de la Grande Guerre.

Le général américain Patton s’en inspirera quand il expliquera de manière cynique à ses soldats en 1943 que leur devoir n’était pas de mourir pour la patrie, mais de faire en sorte que d’autres soldats, dans l’autre camp, meurent pour la leur.

Malheureusement, de nombreux officiers et généraux français s’engageront en août 1914 dans la guerre, formatés par cet archétype sacrificiel qui, appliqué à une doctrine offensive exclusive, va être la source de l’immensité des pertes.

Tout au long de la guerre, Castelnau pourchassera farouchement chez ses subordonnés toute démonstration de crânerie et d’héroïsme inutile. Il interdit formellement ce qu’il appelle les « tirailleries » et prohibe les coups de main que les officiers ordonnent parfois pour des motifs infondés. Une attitude qui contraste avec celle de certains généraux qui se complaisent dans des attitudes de bravaches. Une anecdote court dans l’armée française à propos du général Auguste Duchêne à qui la France devra l’une de ses plus cuisantes défaites — celle de l’Aisne en juin 1918. Rencontrant les débris d’un bataillon qui revient du combat, il entend un capitaine lui dire que seuls deux officiers ont survécu. Il s’exclame alors : « C’est deux de trop ! » On rapportera maints récits de ce type à propos d’autres généraux, malheureusement aussi avérés que celui-ci.

La faillite du renseignement

La sûreté

La France disposait d’importants atouts en matière de sûreté — 89 régiments de Cavalerie (à quatre escadrons) et 31 bataillons de chasseurs à pied (BCP) —, ainsi qu’un remarquable service de renseignements — le 2e bureau de l’état-major général, créé en 1871, chargé de centraliser, de coordonner et de commander l’ensemble des actions de renseignement au sein des forces armées. En matière de télécommunication notamment, la France s’était préparée depuis une dizaine d’années à la transmission à longue distance et à l’interception des communications sans fil. Les équipements militaires de TSF installés au sommet de la tour Eiffel lui permettaient de recevoir et d’émettre des messages jusqu’en Russie. Dès le début de la guerre, le service de renseignements avait percé le code des Allemands — un vieux système de chiffrement qu’ils n’avaient pas cru bon de changer. Aussi, le 12 août, le 2e bureau avait-il été en mesure de fournir l’organigramme complet de l’armée allemande. D’autres interceptions suivront fournissant des informations capitales. Pourtant, elles seront peu ou mal exploitées. Le chef du 2e bureau en charge du renseignement, le général Charles Dupont incrimine à ce propos Berthelot qu’il côtoie quotidiennement et à l’encontre duquel il porte un jugement très sévère : « De lui [Berthelot], rien ne m’étonne, car cet homme à l’intelligence extraordinaire avait l’esprit bourré d’idées fausses. » Concepteur des offensives de l’ensemble des armées françaises, Berthelot écarte tout élément susceptible selon lui de miner la détermination du haut commandement. Il affiche donc un scepticisme systématique vis-à-vis des informations que lui remonte le 2e bureau. Au besoin, il les dissimule. Quand Dupont l’informe qu’il a intercepté les communications de plusieurs grandes unités allemandes dans le secteur de Morhange, face à Castelnau, Berthelot l’éconduit et répète dans les couloirs du GQG que la IIe armée française n’a personne devant elle. Or, ce sont quatre corps d’armée que Castelnau qui n’en a que trois devra affronter le lendemain.

La Cavalerie

La cavalerie française n’est pas en mesure de compenser ces erreurs. En réalité, elle ne fournit que peu de renseignements. Pourtant des leçons avaient été tirées de la guerre de 1870. La destruction de 52 régiments sur les 63 que comptait la Cavalerie en quelques semaines dans de folles charges à Reichshoffen ou sur le plateau d’Illy à Sedan avait banni à jamais l’idée de l’utiliser comme arme de rupture. Elle se consacrerait désormais à remplir des missions de sûreté et d’éclairage. Mais, en dépit d’une nouvelle doctrine d’emploi cohérente, les Cavaliers ne vont pas être en mesure de les remplir efficacement. Ils considèrent que le combat contre la cavalerie adverse est le préalable à toute autre action : c’est le mythe du combat monté. Charges et duels à la lance et au sabre contre les cavaliers adverses apparaissent beaucoup plus nobles que la sûreté ou le renseignement au profit de l’infanterie. L’état-major aggravera cette tendance. À Morhange et à Sarrebourg, les 2e, 6e et 10e divisions de Cavalerie devaient assurer l’éclairage des armées de Castelnau et de Dubail. Mais le 14 août, soudain, Joffre décide de les regrouper au sein d’un corps de cavalerie provisoire dont la mission sera l’exploitation du succès qui s’annonce en Lorraine et dans les Vosges. À l’aile gauche, le corps de cavalerie Sordet chargé de la sûreté de la Ve armée de Lanrezac sera détourné de sa mission et envoyé à la rescousse des Belges.

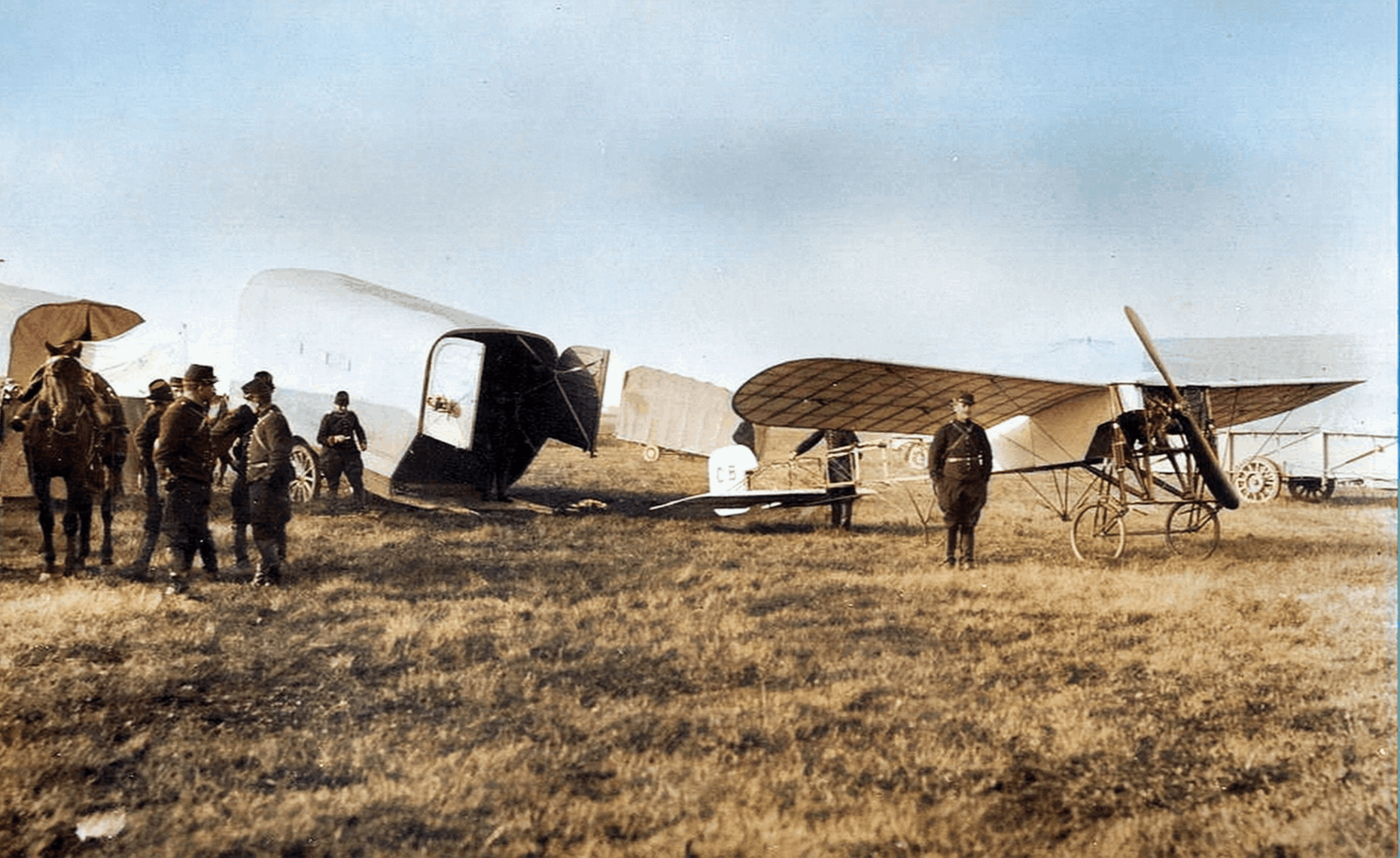

L’aviation

Dès les grandes manœuvres de 1911, le rôle de l’aviation s’impose. Bien que formée d’appareils très hétérogènes, la flotte française comprend déjà 160 avions à l’ouverture des hostilités ce qui permet d’en affecter 3 ou 4 par corps d’armée.

Dans l’historiographie, on fera grand cas des renseignements obtenus par les lieutenants Émile Prot et Edmond Hügel, qui sur Farman MF.7 avaient permis de déceler le fléchissement de l’armée de von Kluck le 2 septembre 1914, prélude à la bataille de la Marne. On oublie de dire que leur chef, le capitaine Bellenger faisant son rapport, s’était heurté au scepticisme des officiers du GQG qui jugeaient les observations trop imprécises pour être exploitables. Heureusement, le général Maunoury croisé par hasard dans les couloirs ce jour-là allait leur accorder plus de crédit. Avec Gallieni, ils décident de les faire vérifier par une deuxième mission conduite par les soldats Granel et Dufresne. Bien que volant sur un appareil mal adapté à l’observation — un avion conçu par l’ingénieur Robert Esnault-Pelterie —, ils confirment l’information. Cette incrédulité vis-à-vis des renseignements fournis par l’aviation est une attitude très largement dominante chez les généraux français à cette époque. Au sein de la IIe armée de Castelnau, ses trois principaux subordonnés refusent d’accorder la moindre valeur à ce que leur rapportent les aviateurs, qualifiés de « farceurs » par Foch qui commande le XXe Corps. Face à ce blocage, Castelnau décide alors de regrouper sous son autorité directe toute l’aviation de son armée. Cela lui sera plus que bénéfique. Il pourra lancer ses 21 appareils dans des missions d’ensemble qui lui donneront une vision globale du dispositif ennemi. Cela lui permettra de sauver son armée à Morhange et de remporter une grande victoire à la trouée de Charmes. Cette aptitude à utiliser au mieux l’aviation, Castelnau la doit au fait que l’une de ses filles est fiancée à un pilote. Il a eu tout le loisir de discuter avec l’éphémère prétendant — le mariage ne se fera pas — et de se convaincre des possibilités de l’observation aérienne.

L’artillerie lourde : le talon d’Achille français

Dernier élément et non des moindres, l’artillerie lourde de campagne allemande et notamment le canon de 15 cm fait aussi la différence. Ses tirs de contrebatterie, dirigés par des officiers d’observation avancée — ce qui est une nouveauté —, confirment leur efficacité : « Une batterie de 75 ne peut tirer quatre coups, s’étonne un témoin, qu’elle est repérée et éteinte. » L’artillerie française n’obtiendra de réels succès qu’au moment des contre-offensives, lorsque l’ennemi offrira des objectifs assez rapprochés pour être visibles et observés.

Le 75, l’arme fatale

Pour les Français, l’Artillerie fut l’une de leurs grandes faiblesses lors de la défaite de 1870. Aussi, cette arme sera-t-elle l’objet de toutes les attentions dans les décennies suivantes. Un premier effort est fait pour équiper les fortifications de la ligne Séré de Rivières. Ce sera l’artillerie dite « de Bange » du nom de l’ingénieur de l’arment Charles Ragon de Bange. En dix ans la France développe 8 types de canons allant du calibre 80 au 270. Disposant d’un obturateur révolutionnaire et fabriquées dans un acier de très haute qualité, ces pièces seront en mesure de tirer des obus de dernière génération lors de la guerre de 14-18. Cependant, à partir des années 1890, l’alliance russe remet à l’honneur les doctrines offensives et le concept clausewitzien de la « bataille décisive ». La France se doit de posséder une artillerie de campagne mobile et à tir rapide. L’arme finalement développée, le canon de campagne de 75 mm modèle 1897, répond à tous les critères. A contrario, l’artillerie lourde est maintenant perçue comme un fardeau qui entravera la marche en avant de l’armée et arrivera après la bataille. Le règlement de l’artillerie française de 1910 stipule : « Une artillerie de campagne très légère et très mobile aidée, en circonstances limitées, par des canons courts, répondra à toutes les nécessités ; ni la portée ni les gros calibres n’offrent d’utilité. » (Règlement provisoire de manœuvre de l’artillerie de campagne approuvé par le ministère de la Guerre le 8 septembre 1910, Paris, Imprimerie nationale, 1914, p. 16.)

Pourtant, pendant la guerre russo-turque (1877-1878), les observateurs allemands relèvent les faibles effets produits par les pièces de campagne de petit calibre contre une infanterie terrée dans les tranchées. Leur obusier de 15 cm en sera la réponse, confirmée par la guerre de Mandchourie en 1904-1905.

Un principe bafoué : la contre-batterie

Progressivement la doctrine française va s’écarter d’un principe fondamental de l’art militaire à savoir que la victoire s’acquiert d’abord en neutralisant l’artillerie adverse. Contrairement aux thèses des nouveaux penseurs de l’École de guerre française, les Allemands considèrent que l’artillerie lourde doit être une véritable arme de campagne en ce sens qu’elle permet la destruction de l’artillerie ennemie ». Or, en août 1914, les canons modernes à tir rapide des Français, le 75 et le 155 Rimailho n’ont pas une portée suffisante pour contre-battre les 155 Allemands. Le Rimailho utilise de vieux tubes modèles 1882 du système de Bange. Les autres paramètres concernant l’artillerie lourde sont à l’avenant. Rien n’a été pensé pour la faire opérer dans le cadre d’une bataille en rase campagne contrairement à celle des Allemands. Ceux-ci ont développé des méthodes de transports, notamment ferroviaires, des optiques performantes et une organisation d’observateurs avancés.

Un mauvais génie

L’artillerie lourde sera également victime de mauvais génies. Le plus actif et le plus néfaste sera le général Alexandre Percin, un personnage qui traîne derrière lui une série impressionnante de bavures, d’erreurs et de faux pas. En 1904, chef de cabinet du ministre de la Guerre, le général André, il est l’instigateur du fichage des officiers dits « cléricaux ». Ses nombreuses et puissantes relations au sein de l’univers radical-socialiste — il sera lui-même candidat à la députation sous cette étiquette — lui éviteront de pâtir de ce scandale. Il pourra continuer sa progression au sein de la haute hiérarchie militaire bien que dans l’armée nombre de ses pairs refusent de lui serrer la main. Il est notamment nommé inspecteur de l’artillerie en 1908. Or, « il ne croit ni aux effets destructeurs des gros calibres ni à l’utilité que présenteraient ces effets si on pouvait les utiliser sur le champ de bataille », comme il l’écrit dans un des nombreux ouvrages qu’il a publiés. C’est là le problème. Percin communique beaucoup et sur de nombreux sujets. Ses prises de position sont relayées dans la sphère gouvernementale et à la Chambre d’autant qu’il ne fait pas mystère de ses préférences politiques. Ses nombreux articles dans le journal L’Humanité en témoignent. Du fait de ses fonctions au sein de l’Artillerie, il a certainement un large part de responsabilité dans le fait que des officiers plus politiques, mais souvent beaucoup moins compétents techniquement aient été nommés à la direction de l’artillerie et dans sa section technique. Le général de Lamothe, président du Comité de l’Artillerie qui préconise le développement d’une artillerie lourde de campagne et des mortiers le dénonce. Dans une lettre de février 1910, il critique « la lamentable organisation des études et services techniques de l’Artillerie et la dilution des responsabilités ». Cela lui vaut d’être mis à l’écart après que Percin fut intervenu auprès du ministre de la Guerre.

Rappelé au service en août 1914, Percin s’illustre en abandonnant la place forte de Lille, sans doute un peu trop rapidement, en laissant entre les mains des Allemands des centaines de canons et dizaines de milliers de fusils. Le gouvernement le blanchira de cette accusation. En 1917, la proposition d’attribution de la Médaille militaire à Castelnau déclenche, comme on pouvait s’y attendre, une mini-tornade politique. Le président du Conseil, désireux d’éviter que l’affaire ne prenne des proportions plus grandes, décide de faire droit à la surprenante compensation qui lui est alors demandée par les ministres radicaux-socialistes : celle d’élever le général Percin à la dignité de grand-croix de la Légion d’honneur, ce qui sera fait. Une décision qui choquera au sein de l’armée et qui vaudra à Percin d’hériter du surnom de « casserole qui ne va pas au feu ».

La furor teutonicus

Contrairement à ce que laisse entendre l’historiographie, l’offensive à outrance ne fut pas l’apanage des Français. Dans ses souvenirs, le général Ludwig von Gebsattel qui commandait le IIIe Corps d’armée bavarois analyse les faiblesses tactiques qu’il a relevées lors de l’attaque de ses unités le 25 août 1914 devant Nancy. Selon ses propres mots, le 25 au soir, son corps d’armée était « ruiné » par des pertes « effroyables » et « la fine fleur de l’armée bavaroise gisait devant Nancy ». Ses régiments étaient montés à l’assaut du plateau du plateau du Rembettant, sans liaisons avec l’artillerie, en rangs serrés, drapeaux déployés, avec en tête leurs colonels sabre à la main. Ils avaient été accueillis par les artilleurs du 8e RAC qui « avaient débouché à zéro » montant les cadences à 15 coups minute et tirant des obus à mélinite « à fusée court retard ». Ces obus étaient conçus pour ricocher avant d’exploser à quelques mètres du sol ce qui décuplait leur pouvoir destructeur. Dans les notes qu’il prend ce jour-là, le lieutenant-colonel von Mertz, le chef du bureau des opérations du groupe d’armées de Rupprecht de Bavière, déplore : « Le commandement allemand attaque de façon insensée. En particulier le IIIe C.B. Il veut aller chercher de la gloire à Serres et à Maixe et n’y récolte que de lourdes pertes sans aucun profit. La furor teutonicus qui semble régner au IIIe C.B. ne sert précisément à rien aujourd’hui. »

Ce 25 août, les Allemands subissaient le même sort qu’avaient connu les deux armées françaises qu’ils avaient battues quatre jours plus tôt. À la trouée de Charmes, c’était à leur tour d’essuyer une très lourde défaite. Un épisode qui se reproduira à grande échelle lors de la bataille de la Marne où les pertes allemandes seront à l’unisson. Les Allemands éprouveront pareillement les terribles conséquences d’un défaut d’entraînement de certaines catégories de leurs soldats. Dans les Flandres en novembre 1914, ils jetteront à l’assaut quatre corps d’armée formés de réservistes âgés et de jeunes conscrits — des étudiants en majorité. Cela aboutira au Kindermord — massacres des Innocents — que rappelle le monument funéraire du cimetière militaire de Vladslo, symbolisant la douleur des mères et de pères de ceux qui sont tombés.

Ces mécomptes allemands qui se succèdent au cours des derniers mois de 1914 après leurs victoires de la bataille de frontières confirment la justesse des vues de meilleurs généraux français de cette période qui préconisaient une stratégie défensive-offensive. Mais, Joffre avait refusé de les entendre. Comme le déplorera Castelnau : « On a fait tout à l’inverse de ce qui avait été décidé et mûrement pesé avant. On devait en Lorraine, pratiquer la contre-offensive si les Allemands avançaient, au lieu de cela, on nous a lancé dans une offensive échevelée. Dans le Nord, de même, il était décidé d’attendre l’arrivée des Anglais pour attaquer les Allemands à leur débouché des forêts, mais surtout ne pas s’y engager ; c’est justement ce qu’on a fait : on est allé se heurter dans les forêts et sans que les Anglais soient complètement organisés […] L’offensive, l’offensive ainsi pratiquée, c’est une sottise » (SHD, fonds privé Castelnau, 1K795/37 : Souvenirs inédits du lieutenant-colonel Jacquand, p.229.)