10 août 955 : bataille de Lechfeld.

La bataille du Lechfeld, le « champ du Lech », s’inscrit dans la longue série d’affrontements qui ont émaillé l’histoire des empires de Rome, de Byzance, d’Occident ou de Chine, face aux Huns, aux Avars, aux Khazars, aux Onoghoures, aux Pétchénègues, aux Coumans, aux Tatars, aux Mongols et à bien d’autres peuples cavaliers venus des steppes à la recherche des richesses de ces empires.

Originaires de l’Oural et passés par l’Etelköz (région steppique située au nord de la Mer Noire), les Magyars s’installèrent en 895 à l’intérieur de l’arc carpatique puis entreprirent, durant soixante ans, des campagnes de pillage, d’abord en Moravie, royaume gravement défait à Bratislava en 907 puis dans le domaine carolingien en passant par la trouée pannonienne. Les Magyars ravagèrent l’Allemagne, la vallée du Rhône et jusqu’au sud de l’Italie, en 922-24, 933 et 947), ramenant un énorme butin et d’innombrables prisonniers, dont ils firent leurs serfs.

Il fallait mettre fin à cette guerre (dans le sens médiéval de harcèlement) par une grande bataille décisive obligeant l’ennemi à négocier : celle-ci eut lieu près d’Augsbourg, entre les rivières Lech et Schmutter.

Le Lechfeld vit s’affronter d’un côté environ 10 000 cavaliers lourds rassemblés, selon les sources d’époque, par Otton (en fait, probablement 3 500 à 4 000), et de l’autre environ 6 000 à 8 000 archers et cavaliers légers des Magyars.

À l’approche de l’ennemi, Otton fut pris de flanc par une partie des forces adverses : il se trouvait ainsi enserré par deux forces plus nombreuses, ce qui aurait pu causer sa défaite. Mais les Hongrois qui l’attaquaient sur son aile cédèrent à la tentation et mirent pied à terre pour faire main basse sur la caravane de bagages germanique. C’est ce qui les perdit : Otton envoya alors une partie de ses forces contre ces pillards, et, une fois ceux-ci éliminés, ses cavaliers lourds se regroupèrent puis chargèrent les lignes hongroises.

Malgré les flèches magyares, en grande partie détournées par les boucliers et les armures germaniques, l’armée d’Otton frappa la ligne adverse et l’enfonça. Horka Bulcsu tenta de feindre la retraite pour attirer les Germains dans une éventuelle poursuite afin de les désorganiser, mais les troupes d’Otton maintinrent leur ligne et les mirent en déroute. Les prisonniers furent soit exécutés, soit relâchés avec les oreilles et le nez coupés.

Leur défaite contraignit les Magyars à cesser leurs campagnes de pillage en Occident.

10 août 991 : bataille de Maldon.

La bataille de Maldon se déroule le près de Maldon, en Angleterre. Elle oppose une armée anglaise menée par Byrhtnoth, ealdorman d’Essex, à une troupe de Vikings, qui sortent victorieux de l’affrontement. À la suite de cette défaite, le roi Æthelred le Malavisé verse un tribut aux Vikings pour qu’ils quittent son royaume. Elle est relatée dans le poème en vieil anglais La Bataille de Maldon, qui brode sur la réalité en prêtant de nombreux discours aux guerriers anglais.

***

Dans les années 980, le royaume d’Angleterre est confronté à une recrudescence des raids vikings : Southampton est pillée en 980, Portland en 982 et Watchet en 988. Les pillards ne viennent pas de Scandinavie, mais des établissements vikings dans les îles Britanniques, en Irlande, dans les Hébrides et sur l’île de Man.

Le manuscrit A de la Chronique anglo-saxonne rapporte, pour l’année 993, l’arrivée d’une flotte viking de 93 navires menée par le Norvégien Olaf Tryggvason. Elle pille Folkestone et Sandwich, dans le Kent, puis remonte vers le nord et attaque Ipswich, dans le Suffolk, avant d’arriver à l’embouchure de la Blackwater, dans l’Essex, près de la ville de Maldon. L’ealdorman d’Essex Byrhtnoth se porte à leur rencontre avec le fyrd de son comté.

L’entrée pour 993 du manuscrit A de la Chronique est confuse, comme en témoigne sa date erronée (993 au lieu de 991). Par conséquent, certains historiens, comme Niels Lund dans sa biographie d’Olaf Tryggvason pour le Dictionary of National Biography, considèrent que les 93 navires menés par Olaf Tryggvason ne sont arrivés en Angleterre qu’en 993-994. En revanche, Levi Roach estime que les détails donnés par la Chronique se rapportent bien à Maldon. Il souligne que le parcours proposé de la flotte viking est cohérent et suggère que le scribe responsable de la copie du manuscrit a pu sauter par erreur de l’entrée pour 991 à celle pour 993, réunissant sous une même entrée les événements survenus lors de ces deux années6.

La date exacte de la bataille peut être déterminée grâce à la mention de la mort de Byrthnoth dans les calendriers de plusieurs abbayes. Ceux de Winchester et Ramsey la datent du 11 août, tandis que celui d’Ely la date du 10. Dans la mesure où l’ealdorman est l’un des principaux bienfaiteurs de l’abbaye d’Ely, où il est également inhumé, le 10 août est la plus vraisemblable des deux dates.

Les différentes versions de la Chronique anglo-saxonne se contentent de rapporter que les Vikings remportent le combat et que l’ealdorman Byrhtnoth est tué. Le déroulement de la bataille est décrit de manière plus détaillée dans deux sources littéraires rédigées peu de temps après : l’hagiographie d’Oswald de Worcester rédigée par Byrthferth de Ramsey et le poème anonyme La Bataille de Maldon. Elles offrent une image romancée de l’affrontement, mais elles permettent également d’évaluer la manière dont les contemporains ont perçu cet événement. Un récit beaucoup plus fantaisiste apparaît dans le Liber Eliensis, composé au XIIe siècle, qui fait durer la bataille quatorze jours et la décrit comme une victoire anglaise.

L’hagiographie d’Oswald n’apporte qu’un nombre d’informations limité. Il décrit la stature imposante et les longs cheveux blancs de Byrhtnoth et rapporte que les Anglais fuient le champ de bataille après sa mort. Aux yeux de Byrthferth, l’ealdorman apparaît comme le champion de la chrétienté contre les forces des ténèbres que représentent les Vikings, dont il décrit les déprédations en termes apocalyptiques.

C’est dans le poème La Bataille de Maldon que l’on trouve le récit le plus détaillé de la bataille, bien qu’il soit incomplet (le début et la fin du texte se sont perdus). Il rapporte que les Vikings ont débarqué sur une petite île, couramment identifiée à Northey Island, qui est séparée des terres par l’estuaire de la Blackwater. De l’autre côté des eaux se trouvent les hommes de Byrthnoth. Les Vikings lui proposent de partir en échange d’un tribut, ce que l’ealdorman refuse. Ils demandent ensuite à franchir la chaussée qui relie Northey Island à l’Essex afin de pouvoir déployer leurs troupes. Byrthnoth accepte et, une fois l’estuaire franchi, la bataille s’engage entre les deux armées. Le poète décrit ensuite le sort de plusieurs guerriers anglais qui tombent héroïquement face à la horde d’envahisseurs anonymes. Byrhtnoth lui-même tombe face à l’ennemi et meurt après avoir recommandé son âme à Dieu. La mort de leur chef incite une grande partie des troupes anglaises à s’enfuir, mais plusieurs soldats rappellent le serment de fidélité qu’ils ont prêté à l’ealdorman et se battent jusqu’à la mort.

La défaite et la mort de Byrthnoth, qui est l’un des plus anciens et des plus importants ealdormen du royaume, a un retentissement considérable en Angleterre. Le roi Æthelred le Malavisé et ses conseillers (parmi lesquels l’archevêque Sigéric de Cantorbéry) décident d’acheter le départ des Vikings en leur versant 10 000 livres. Cette stratégie ne porte pas ses fruits, puisque dès l’année suivante, une flotte viking (peut-être la même) est active au large des côtes de l’est de l’Angleterre.

10 août 997 : les troupes d’Almanzor pillent et saccagent Saint-Jacques de Compostelle.

Une des plus célèbres expéditions d’Almanzor a lieu en 997, contre Saint-Jacques-de-Compostelle. La ville située en Galice, région qu’aucune troupe musulmane n’a jamais atteinte, pas même lors de la conquête du VIIIe siècle, intéresse le dirigeant de Cordoue qui à ce moment guerroie au Maghreb. La situation est d’autant plus sérieuse que Bermude II souhaite profiter de l’éloignement d’Almanzor pour rompre les liens de vassalité qu’il entretient avec ce dernier. Alerté, Almanzor souhaite démontrer sa puissance en menant un front au Maghreb et un autre en Europe. L’attaque de la cité de Saint-Jacques-de-Compostelle, connue dans toute la chrétienté, lui est alors suggérée par un noble lui-même chrétien et le une puissante armée musulmane quitte Cordoue pour la 48e expédition d’Almanzor. En traversant Coria et Viseu, l’armée est renforcée par plusieurs comtes chrétiens.

Le , les forces musulmanes sont aux portes de Saint-Jacques-de-Compostelle, désertée par ses habitants. Durant une semaine la ville est pillée et finalement incendiée, la basilique rasée mais la tombe de l’apôtre y reposant est conservée de même que la vie du moine chargé de sa conservation est épargnée. Les portes de la cité ainsi que les cloches de l’église sont transportées à Cordoue de même qu’un nombre considérable de prisonniers. Les comtes chrétiens ayant participé à la prise de la ville sont quant à eux généreusement récompensés.

Le saccage de la ville est considéré comme un affront à toute la chrétienté qui se répandra à travers tout l’Occident. Quant au roi Bermude, totalement dépassé par les évènements et incapable de protéger la ville, il voit son pouvoir et son autorité sapés.

Almanzor ou Al-Mansur, né à Algésiras vers 937-938 et mort à Medinaceli le , est un chef militaire et homme d’État andalusi. Al-Mansûr, qui signifie « le victorieux » en arabe, est devenu Almanzor en espagnol. Vizir du palais du calife omeyyade de Cordoue, Hichâm II (976-1013), il obtient, à force d’intrigues, d’assassinats politiques et de nombreuses victoires à travers la péninsule ibérique, tout pouvoir en al-Andalus de 978 à sa mort en 1002, fondant ainsi la courte dynastie amiride. Sa fulgurante ascension au pouvoir a été expliquée par une soif de domination, mais l’historien Eduardo Manzano Moreno souligne que « elle doit s’entendre au sein des complexes luttes internes au sein de l’administration ommeyyade » […] « Notre homme ne marcha pas sur le pouvoir en solitaire, il était appuyé par un réseau complexe de relations familiales (…). Dès la disparition d’Al-Hakam II, les grandes familles de l’administration cordouane décidèrent de se ranger en appuyant le vizir Almanzor. Sa domination met fin à l’influence que les fonctionnaires eunuques et des esclaves avaient alors. Son image de « champion de l’islam » a servi à justifier sa prise d’autorité gouvernementale.

Almanzor ou Al-Mansur, né à Algésiras vers 937-938 et mort à Medinaceli le , est un chef militaire et homme d’État andalusi. Al-Mansûr, qui signifie « le victorieux » en arabe, est devenu Almanzor en espagnol. Vizir du palais du calife omeyyade de Cordoue, Hichâm II (976-1013), il obtient, à force d’intrigues, d’assassinats politiques et de nombreuses victoires à travers la péninsule ibérique, tout pouvoir en al-Andalus de 978 à sa mort en 1002, fondant ainsi la courte dynastie amiride. Sa fulgurante ascension au pouvoir a été expliquée par une soif de domination, mais l’historien Eduardo Manzano Moreno souligne que « elle doit s’entendre au sein des complexes luttes internes au sein de l’administration ommeyyade » […] « Notre homme ne marcha pas sur le pouvoir en solitaire, il était appuyé par un réseau complexe de relations familiales (…). Dès la disparition d’Al-Hakam II, les grandes familles de l’administration cordouane décidèrent de se ranger en appuyant le vizir Almanzor. Sa domination met fin à l’influence que les fonctionnaires eunuques et des esclaves avaient alors. Son image de « champion de l’islam » a servi à justifier sa prise d’autorité gouvernementale.

10 août 1512 : bataille navale de Saint-Mathieu.

La bataille de Saint-Mathieu est une bataille navale qui oppose le pendant la guerre de la Ligue de Cambrai, une flotte anglaise de 25 vaisseaux commandée par l’amiral Sir Edward Howard à une flotte franco-bretonne de 22 vaisseaux commandée par le vice-amiral René de Clermont, au large de Brest. Il s’agit probablement de la première bataille au cours de laquelle un vaisseau fait usage de tirs par bordée, bien que ceux-ci jouent un rôle mineur dans l’issue du combat.

***

, le roi d’Angleterre Henri VIII signe un traité avec le roi d’Espagne Ferdinand II et rejoint la Sainte Ligue contre la France et la Bretagne réunies par mariage depuis le .

En , Henri VIII confie à l’amiral Edward Howard dix huit navires pour organiser le blocus de la Manche et piloter un corps expéditionnaire en Guyenne. Pour fermer la rade de Brest, Howard occupe la presqu’île de Crozon et la pointe Saint-Mathieu. Les maisons sont incendiées, dont le manoir d’Hervé de Portzmoguer. Celui-ci commande depuis quatre ans la flotte de Bretagne et La Cordelière, caraque sorti d’un chantier morlaisien en 1498. Le , il est surpris au mouillage de Brest au cours d’une réception donnée sur ce formidable navire amiral pour accueillir, en présence du maire de Morlaix, l’amiral de France par intérim et la flotte normande. Pour repousser l’incursion anglaise vers le goulet de la rade, il doit rompre les amarres précipitamment.

Les deux principaux bâtiments de la flotte — la Marie-la-Cordelière et la Louise — s’avancent face à la flotte ennemie pour couvrir la retraite du reste de la flotte vers le port de Brest. Sous le feu anglais, la Marie-la-Cordelière met les voiles vers le vaisseau amiral anglais, le Regent. Le Sovereign et le Mary James se portent immédiatement à son secours et entourent la Cordelière ; quant à la Louise, elle doit faire face au feu plus puissant de la Mary Rose et, gravement endommagée, elle est contrainte à la retraite. La Cordelière est désormais seule au milieu de la flotte anglaise, à l’exception de la petite Nef-de-Dieppe qui harcelait les vaisseaux anglais. Les canons de la Cordelière démâtent le Sovereign et le Mary-James qui, devenus ingouvernables, se mettent à dériver en mer d’Iroise.

Hervé de Portzmoguer, le capitaine breton de la Cordelière, ordonne l’assaut du Regent. Des grappins d’abordage sont lancés et les deux vaisseaux se trouvent liés l’un à l’autre. Les hommes de la Marie-la-Cordelière se jettent à l’abordage du Regent, commandé par Thomas Knyvett, et investissent son pont, alors que les Anglais envoient des renforts en hommes à bord du Regent. La Nef-de-Dieppe manœuvre habillement et prend sous son feu ces nouveaux assaillants. Le pont du Regent est bientôt entièrement recouvert de sang, lorsque soudainement, alors que de petits incendies s’étaient déjà déclarés çà et là, la Cordelière explose, enflammant avec elle le Regent et l’entraînant par le fond. Les hommes à bord sont soufflés par l’explosion et presque tous tués. Seuls 20 marins bretons blessés sur les 1 250 que comptait l’équipage de la Cordelière sont sauvés et 60 marins du Regent.

Quelles ont pu avoir été les pertes anglaises ? Étant donné que le Mary Rose, de 500 tonnes, embarquait, pour cette expédition environ 700 hommes, et que le Régent faisait 1 000 tonnes, soit le double, il est donc permis de penser qu’il y avait certainement au moins un millier d’hommes sur le Régent au moment de l’explosion ; or comme seule une soixantaine d’Anglais ont été repêchés vivants, les pertes anglaises ont donc dû être au moins égales à celles des Bretons.

La destruction de la Marie la Cordelière, le jour de la Saint-Laurent (), est présenté en France comme un acte héroïque délibéré de la part du commandant Hervé de Portzmoguer. Il aurait prononcé les paroles suivantes : « Nous allons fêter saint Laurent qui périt par le feu ! » avant de mettre le feu à sa sainte-barbe pour éviter la capture. Il n’existerait, en réalité, aucune preuve que cette explosion ait été intentionnelle.

Dans les deux jours qui suivent, la flotte française s’étant réfugiée à Brest, Howard, rescapé sur le Mary Rose, incendie vingt-sept navires naviguant entre l’Iroise et la Manche, en capture cinq autres et débarque brièvement à Brest. Les anglais font plusieurs centaines de prisonniers avant de rentrer en Angleterre.

Malgré la perte du Régent et l’incapacité à investir la rade de Brest, sir Edward Howard est fait Lord High Admiral par le roi Henry VIII. Edward Howard sera tué le de l’année suivante, noyé dans son armure, en tentant de renouveler le même coup, cette fois contre les six galères de l’amiral français Prégent de Bidoux stationnées dans la rade de Brest, réputée imprenable.

La bataille de Saint-Mathieu est le premier duel d’artillerie navale documenté.

Le duché de Bretagne et le royaume de France sont, en 1512, deux entités distinctes, unies uniquement par le mariage de la Duchesse Anne au roi Louis XII de France. La combinaison des flottes française et bretonne est alors une première, et il s’agit de la première fois que des unités militaires de ces deux entités combattent côte à côte, vingt-quatre ans après la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, la dernière bataille à les avoir opposées. Elle devient en Bretagne un symbole de l’union de la Bretagne à la France. Le poète breton Théodore Botrel écrit un poème héroïque à propos de ce combat. Alan Simon dans sa chanson Marie la Cordelière issue de la comédie musicale Anne de Bretagne (2008), fait également référence à ce combat.

10 août 1557 : bataille de Saint-Quentin (défaite française).

La bataille de Saint-Quentin est une victoire espagnole sur la France. Par cette victoire d’Emmanuel-Philibert de Savoie, lieutenant général du roi Philippe II d’Espagne, sur les troupes du roi de France, Henri II, aux ordres du connétable de Montmorency, qui y est capturé, Saint-Quentin passe aux Espagnols. La route de Paris est ouverte. Mais l’armée de Philippe II, pourtant forte de 60 000 hommes, ne marchera finalement pas sur la capitale des rois de France.

La résistance des Saint-Quentinois conduits par Gaspard de Coligny, parvenu dans la ville dans la nuit du 2 au 3 août 1557 avec 500 hommes armés fut héroïque et dura dix-sept jours, mais le massacre qui eut lieu sous ses murs laissa sa trace dans l’histoire.

La ville de Saint-Quentin, capitale du Vermandois, située à la croisée des chemins est-ouest et nord-sud, prospérait à l’époque de son pèlerinage réputé et de son commerce (blé, draps, guède…). Elle fut emportée d’assaut et s’abîma dans le sang et dans les flammes. Cependant la bataille de Saint-Quentin préfigure par plusieurs aspects la guerre moderne. Tout d’abord par l’utilisation d’un feu intense d’artillerie et d’armes à feu portatives concentrés sur une armée prise au piège, visant à l’anéantir alors qu’elle est immobilisée, démoralisée par une feinte stratégique et épuisée par une marche forcée et des contre-marches. De plus, la multiplicité des nationalités combattantes : si une grande partie des troupes qui combattirent à Saint-Quentin sous le drapeau espagnol étaient d’origines espagnole et italienne (provenant surtout de régiments napolitains), on comptait aussi dans l’armée de Philippe II bon nombre de soldats flamands et anglais, ainsi que de nombreux mercenaires (lansquenets en particulier) qui s’étaient engagés des deux côtés. Moderne, aussi par les conséquences d’un pareil massacre : il laisse les belligérants épuisés, au point que le vainqueur est incapable de pousser son avantage. Moderne enfin ; la crise morale et la prise de conscience humaniste chez le vainqueur ; l’hécatombe à Saint-Quentin fut telle que le roi le plus puissant de l’époque, Philippe II d’Espagne, prit amèrement conscience des souffrances que la guerre fait endurer aux hommes, voulut en laisser témoignage, et décida de modérer les ambitions héréditaires de sa lignée.

***

Le 10 août 1557, jour de la Saint-Laurent, Montmorency décida d’avancer sur Saint-Quentin : il voulait que son avant-garde traverse la Somme en barques et renforce rapidement les assiégés, pendant que le gros de ses troupes se regrouperait temporairement dans un bois voisin, le bois de Montescourt.

Cependant, Montmorency, qui méprisait le duc de Savoie et ne lui reconnaissait aucune compétence militaire, décida soudain de modifier ses plans : il ordonna à ses troupes de quitter l’abri du bois et de se déployer en lignes parallèles pendant que l’avant-garde traversait la rivière. C’était une imprudence : les Espagnols pouvaient traverser la Somme par le pont de Rouvroy et surprendre les Français en pleine manœuvre. Mais le connétable pensait que ce pont était trop étroit pour que les Espagnols puissent y passer rapidement. Le contingent de troupes françaises de 2 000 hommes commandés par d’Andelot qui devait atteindre Saint-Quentin attend les barques qui arrivent avec un retard de deux heures, en nombre insuffisant. Sous le poids des hommes, les barques s’embourbent et chavirent. Une partie de la troupe réussit à traverser la rivière, mais elle fut reçue sur la rive gauche par les arquebusiers espagnols, dont le feu les décima : quelque 300 Français seulement réussirent à atteindre la ville, et le général d’Andelot fut blessé.

Pour compliquer encore la situation, les chevau-légers flamands du comte d’Egmont se mirent à harceler le flanc gauche des Français, obligeant une fois de plus Montmorency à faire retraite vers le bois, pendant que les cavaliers français de Nevers contenaient difficilement l’attaque espagnole.

Le pont sur la Somme, pont d’importance stratégique, était certes étroit, mais pas autant que le pensait le connétable, et les troupes du duc de Savoie réussirent à le traverser rapidement. Les Espagnols construisirent même un autre pont, fait de barques et de madriers. Leurs troupes purent alors traverser la Somme encore en plus grand nombre, pendant que les chevau-légers d’Egmont manœuvraient pour échapper à la contre-attaque de cavalerie de Nevers et allaient attaquer Montmorency, totalement isolé, jusque dans le bois.

Pris à la gorge, le connétable ne put qu’accepter le combat à l’endroit même et il fit déployer ses troupes du mieux qu’il put. Pendant qu’Egmont continuait à harceler l’arrière-garde française, l’infanterie de Philippe II s’était déployée et avançait d’un seul front. Le duc Emmanuel-Philibert commandait le centre, l’aile droite était sous Mansfeld et Hornes, et l’aile gauche sous Aremberg et Brunswick. Les deux ailes se jetèrent sauvagement sur les Français. Ceux-ci, déjà inférieurs en nombre, décimés par le feu roulant des arquebusiers espagnols, tombaient par files entières. La boucherie fut si effrayante que 5 000 mercenaires allemands qui devaient combattre du côté français se rendirent comme un seul homme, pendant que d’autres soldats tournaient les talons et se débandaient en grand nombre. Seul le centre résistait et recevait avec stoïcisme le feu de l’artillerie ennemie. Montmorency, voyant que tout était irrémédiablement perdu, se lança dans la mêlée pour y trouver une mort honorable. Il n’y réussit pas : un cavalier espagnol nommé Sedano le fit prisonnier, et reçut pour ce haut fait une récompense de 10 000 ducats qu’il partagea avec son chef, le capitaine Venezuela.

10 août 1678 : traité de Nimègue.

Les traités de Nimègue sont un ensemble de sept traités de paix et de commerce, signés, pour cinq d’entre eux, par la France (quatre traités de paix et un traité de commerce et de navigation, qui marquent la fin de la guerre de Hollande). Les dates indiquées sont celles qui apparaissent dans le corps des traités et non celles de la ratification la plus tardive. Ils ont été signés entre d’une part le royaume de France et d’autre part respectivement les Provinces-Unies (le ) : un traité de paix et un traité de commerce et de navigation ; l’Espagne (le ), un traité de paix ; le Saint-Empire (le ) un traité de paix en latin ; un traité de paix avec le prince-évêque de Munster et Paderborn (). S’ajoutent :

- Traité entre Le Saint-Empire romain germanique et la Suède le , en latin,

- Traité entre la Suède et les Provinces-Unies le ,

D’autres traités ont mis fin à la même guerre, qui n’ont pas été signé à Nimègue :

- Traité de paix de Zell (Celles en français, en Basse-Saxe), du , entre d’une part la France et la Suède et d’autre part le Brunswick-Lunébourg,

- Traité de paix de Fontainebleau du entre la France, la Suède et le Danemark,

- Traité de paix de Lund (« Lunden », dit aussi « Paix de Lund »), du entre le Danemark et la Suède.

- Traité de Saint-Germain-en-Laye () entre la France et la Suède d’une part, et le Brandebourg d’autre part, auquel s’ajoute dans la même ville entre Louis XIV et l’Electeur de Brandebourg seuls, un traité secret du . Il n’est pas décompté, étant secret à l’époque.

S’ajouteraient d’autres actes, Articles séparés, Protestations, Ratifications.

Ensemble, ils mettent fin à la guerre de Hollande. Ils ont été négociés dans leur majeure partie dans le cadre du congrès de Nimègue, ouvert le et clos le .

10-14 août 1756 : Une force commandée par Montcalm capture et occupe le fort (britannique) Oswego (lac Ontario).

La bataille de Fort Oswego, ou bataille de Chouaguen, en août 1756, est une victoire française sur le théâtre d’opérations nord-américain au début de la guerre de Sept Ans. Entre le et le , les troupes commandées par Montcalm (soldats de métier, milice canadienne et supplétifs amérindiens) assiègent et prennent le fort Oswego, que les Français appellent « fort Chouaguen », situé sur la rive sud du lac Ontario, une position très avancée de l’armée britannique.

Un conflit larvé entre la France et le Royaume-Uni se déroule depuis longtemps en Amérique du Nord au sujet de l’extension des domaines coloniaux : la Nouvelle-France, qui s’étend du Saint-Laurent (Québec) au Mississippi et au golfe du Mexique (La Nouvelle-Orléans, fondée en 1718) et les Treize Colonies (le long de la côte est). L’installation des Britanniques sur le lac Ontario à partir de la colonie de New-York constitue, du point de vue des Français, une intrusion dans leur domaine et un prélude à une offensive britannique plus large.

Dès 1755, des combats sérieux ont lieu dans la région des Grands Lacs : la bataille de la Monongahela (), à la suite de laquelle Jean-Armand Dieskau, commandant en chef au Canada, est chargé par le gouverneur Pierre de Rigaud de Vaudreuil d’attaquer Fort Oswego. Mais Dieskau est vaincu lors de la bataille du lac George () et fait prisonnier. Le marquis de Montcalm est envoyé pour le remplacer (il arrive en ).

En Europe, l’année 1756 voit la situation se tendre avec la transformation des systèmes d’alliance : Prusse et Royaume-Uni (traité de Westminster) contre France, Autriche (traité de Versailles) et Russie. Le conflit en Amérique du Nord va prendre une place essentielle dans le cadre de la guerre de Sept Ans, qui commence alors.

Montcalm reprend le projet d’attaque contre Fort Oswego, dont la prise doit permettre de protéger Fort Niagara (vers l’extrémité ouest du lac Ontario) et Fort Duquesne (au confluent de l’Ohio et de la Monongahela) d’éventuelles avancées britanniques et d’établir une ligne continue de forts français du Québec au Mississippi.

Le , Montcalm arrive à Fort Frontenac dans l’intention de lancer l’assaut sur Fort Oswego. L’armée de Montcalm est forte de trois mille hommes — une moitié de réguliers, une moitié d’irréguliers — accompagnés de deux cent cinquante Amérindiens. Il a des doutes quant aux capacités de ses troupes irrégulières à mener un siège en bonne et due forme. Malgré cela, l’attaque est lancée.

Par marche de nuit, pour utiliser l’effet de surprise, Montcalm arrive le à minuit à l’embouchure de la rivière Oswego et commence à mettre son artillerie à l’œuvre.

La zone comprend en fait trois forts britanniques : un sur la rive ouest (Fort Ontario), un sur la rive est (Fort Oswego) et un autre légèrement plus à l’est (Fort George). Seul le fort Oswego est à même de soutenir un siège. Fort George est abandonné avant même l’arrivée de Montcalm, sa garnison rejoint Fort Oswego. Fort Ontario est rapidement mis hors de combat et sa garnison est aussi ramenée vers Fort Oswego. La garnison de Fort Oswego se compose alors de 1 700 hommes, tous des irréguliers, appuyés par trente-trois canons, commandés par le colonel Mercer, un bon officier.

Montcalm est cependant bien meilleur et dispose de forces supérieures en nombre. Il installe une batterie à l’emplacement du Fort Ontario et commence à bombarder Fort Oswego tout en envoyant ses alliés amérindiens mener une guérilla sur les arrières du fort, sur la rive ouest. La supériorité française apparaît rapidement ; de plus, le colonel Mercer est tué. N’ayant aucune nouvelle de renforts, la garnison capitule le .

Les Français font environ 1 700 prisonniers, cent vingt-et-un canons, six vaisseaux armés et de nombreuses embarcations prévues pour attaquer Fort Niagara et Fort Frontenac. Les forts sont ensuite détruits.

La chute du fort marque un arrêt de la progression britannique dans la région en levant la menace qui pèse sur les forts voisins. Avec cette victoire, les Français prennent le contrôle de tout l’arc qui va du Québec à la Louisiane puisqu’aucun autre fort britannique ne se trouve dans cette zone.

En outre, la destruction des forts (plutôt que leur occupation) est un message envoyé aux Amérindiens qui voient cette destruction comme une étape vers un retour à la propriété de leurs terres ancestrales.

Cette bataille est notable pour avoir démontré que la tactique européenne traditionnelle de siège était valable sur le champ de bataille nord-américain, à condition d’être appliquée correctement et dans les bonnes circonstances.

D’une façon générale, la guerre en Amérique du Nord, avec l’arrivée de troupes régulières, l’utilisation de canons, l’amélioration des fortifications, les lignes d’approvisionnement en matériel et en munitions se rapproche progressivement des méthodes européenne. La bataille de Fort William Henry l’année suivante en sera un exemple significatif.

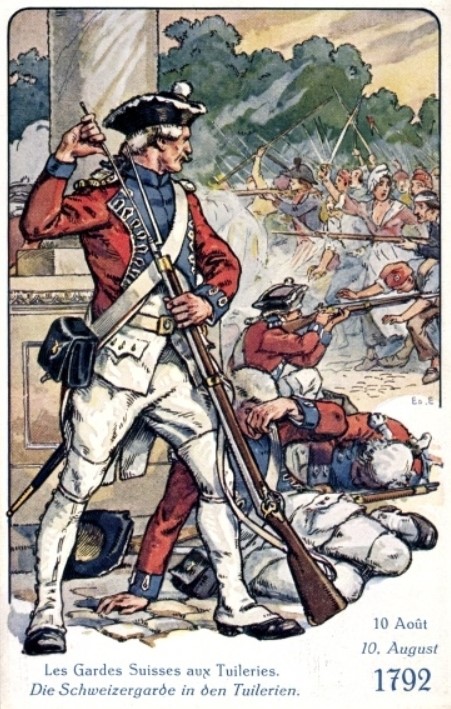

10 août 1792 : massacre des Gardes suisses (palais des Tuileries).

Lors de la révolution, les Gardes-Françaises prennent le parti du peuple et participent aux évènements révolutionnaires de 1789. Ils sont peu après versés dans la Garde nationale de Paris. Contrairement à la légende, la Garde suisse n’était pas contre-révolutionnaire, bien au contraire ; lors de l’envahissement du château de Versailles, le 6 octobre 1789, ses officiers ne réagissent pas ; et lors de la fuite de la famille royale, le 20 juin 1791, le colonel d’Affry vient se mettre à la disposition de l’Assemblée nationale. La maison militaire du roi de France est supprimée en 1791, à l’exception des Gardes suisses. Lors de la création de la Garde constitutionnelle du Roi, à l’automne 1791, Louis XVI demande la suppression de la Garde suisse, comme le stipule la Constitution, mais l’Assemblée nationale refuse et contraint le Roi à payer la solde d’une garde qu’il ne peut théoriquement plus employer et qu’il sait peu sûre pour sa personne. Lors du licenciement contraint de la Garde constitutionnelle, un an plus tard, la protection du monarque est théoriquement assurée conjointement par la Garde nationale, qui sert par quartier au château des Tuileries, et les Suisses.

Le plus célèbre épisode de l’histoire de la Garde suisse est la défense du palais des Tuileries, dans le centre de Paris, au cours de la journée du 10 août 1792. Ce jour-là, outre quelques gentilshommes et quelques domestiques du palais, mal armés, et un certain nombre de membres de la Garde nationale, dont le bataillon des Filles-Saint-Thomas et des officiers ayant récemment démissionné, les Suisses assurent la protection du bâtiment. De leur régiment, seule une compagnie de 300 hommes envoyés escorter un convoi de grains en Normandie peu de jours auparavant est restée dans sa caserne. Les gardes défendent un palais vide, puisque le Roi en est parti avant le déclenchement de la bataille pour se réfugier auprès de l’Assemblée législative. Et c’est sur la recommandation formelle du procureur syndic de la Commune, Roederer, et du maire de Paris, Pétion, à l’aube du 10 août, que les Suisses vont riposter par le feu, pour défendre le siège d’un corps constitué, en l’occurrence le pouvoir exécutif (incarné par le Roi dans la constitution de 1791).

Le plus célèbre épisode de l’histoire de la Garde suisse est la défense du palais des Tuileries, dans le centre de Paris, au cours de la journée du 10 août 1792. Ce jour-là, outre quelques gentilshommes et quelques domestiques du palais, mal armés, et un certain nombre de membres de la Garde nationale, dont le bataillon des Filles-Saint-Thomas et des officiers ayant récemment démissionné, les Suisses assurent la protection du bâtiment. De leur régiment, seule une compagnie de 300 hommes envoyés escorter un convoi de grains en Normandie peu de jours auparavant est restée dans sa caserne. Les gardes défendent un palais vide, puisque le Roi en est parti avant le déclenchement de la bataille pour se réfugier auprès de l’Assemblée législative. Et c’est sur la recommandation formelle du procureur syndic de la Commune, Roederer, et du maire de Paris, Pétion, à l’aube du 10 août, que les Suisses vont riposter par le feu, pour défendre le siège d’un corps constitué, en l’occurrence le pouvoir exécutif (incarné par le Roi dans la constitution de 1791).

Après l’échec de la journée du 20 juin, qui s’était soldée par un succès politique et pacifique pour le Roi, Pétion le Jacobin était résolu à provoquer une confrontation sanglante pour en finir avec la monarchie constitutionnelle.

Le corps principal du régiment des Suisses bat en retraite à travers le palais et se retire à travers les jardins, à l’arrière de l’édifice. À ce moment-là, près de la fontaine centrale, les gardes subjugués par le nombre de la populace sont morcelés en petits groupes et taillés en pièces. Ceux qui sont restés dans le palais sont pourchassés et tués, de même qu’un certain nombre de domestiques et de courtisans ne pouvant se mêler à la foule. Des 800 à 900 Gardes suisses présents aux Tuileries, environ 300 sont tués au combat ou en tentant de se rendre aux attaquants, après avoir reçu l’ordre de Louis XVI de cesser le feu et de rendre les armes. En dépit de cet ordre, la responsabilité d’avoir fait couler le sang français sera l’un des motifs d’accusation du Roi lors de son procès. Une sculpture située à Lucerne, en Suisse commémore les officiers et les centaines de soldats du régiment des Gardes suisses morts en 1792.

Environ 60, faits prisonniers à l’hôtel de ville, sont massacrés là-bas. D’autres meurent en prison des suites de leurs blessures ou sont tués ultérieurement, pendant les massacres de Septembre. De leur côté, les révolutionnaires dénombrent à l’issue des combats du 10 août 300 victimes.

Certains des gardes tués lors de la prise du palais seront inhumés dans la chapelle expiatoire érigée à Paris sous la Restauration (aujourd’hui square Louis XVI). Le major Karl Josef von Bachmann, seul officier supérieur de la Garde suisse présent aux Tuileries lors du massacre et seul officier suisse jugé, est condamné à mort, puis guillotiné sur la place du Carrousel le , dans son uniforme rouge. Deux officiers suisses survivent et par la suite parviennent à devenir officiers supérieurs des armées napoléoniennes.

Certains des gardes tués lors de la prise du palais seront inhumés dans la chapelle expiatoire érigée à Paris sous la Restauration (aujourd’hui square Louis XVI). Le major Karl Josef von Bachmann, seul officier supérieur de la Garde suisse présent aux Tuileries lors du massacre et seul officier suisse jugé, est condamné à mort, puis guillotiné sur la place du Carrousel le , dans son uniforme rouge. Deux officiers suisses survivent et par la suite parviennent à devenir officiers supérieurs des armées napoléoniennes.

Parmi les gardes rescapés, 350 passent par les armées républicaines, dont beaucoup rejoignent les Vendéens ; 389 reçoivent en 1817 de la Diète une médaille commémorative officielle intitulée Treue und Ehre (« fidélité et honneur »).

Les 1er, 2e, 3e et 4e régiments suisses sont créés en 1805 et 1806 et employés par Napoléon Ier, à la fois en Espagne et en Russie. Le colonel général des Suisses est à cette époque Louis-Alexandre Berthier, prince de Wagram et de Neuchâtel, vice-connétable de l’Empire, puis Jean Lannes, duc de Montebello.

Sous la Restauration, les Bourbons font appel à des troupes suisses. Deux des huit régiments d’infanterie inclus dans la Garde royale de 1815 à 1830 sont formés de Suisses et peuvent être considérés comme les successeurs des anciens Gardes suisses. Le colonel général des Suisses est Henri, duc de Bordeaux, petit-fils du roi Charles X.

Lorsque le palais des Tuileries est envahi à nouveau, lors des Trois Glorieuses, les régiments suisses, dans la crainte d’un autre massacre, ne sont pas utilisés. Leurs unités sont définitivement supprimées le .

En 1832, des vétérans des régiments suisses dissous forment un autre régiment, la légion de Hohenlohe de la Légion étrangère, pour le service en Algérie.

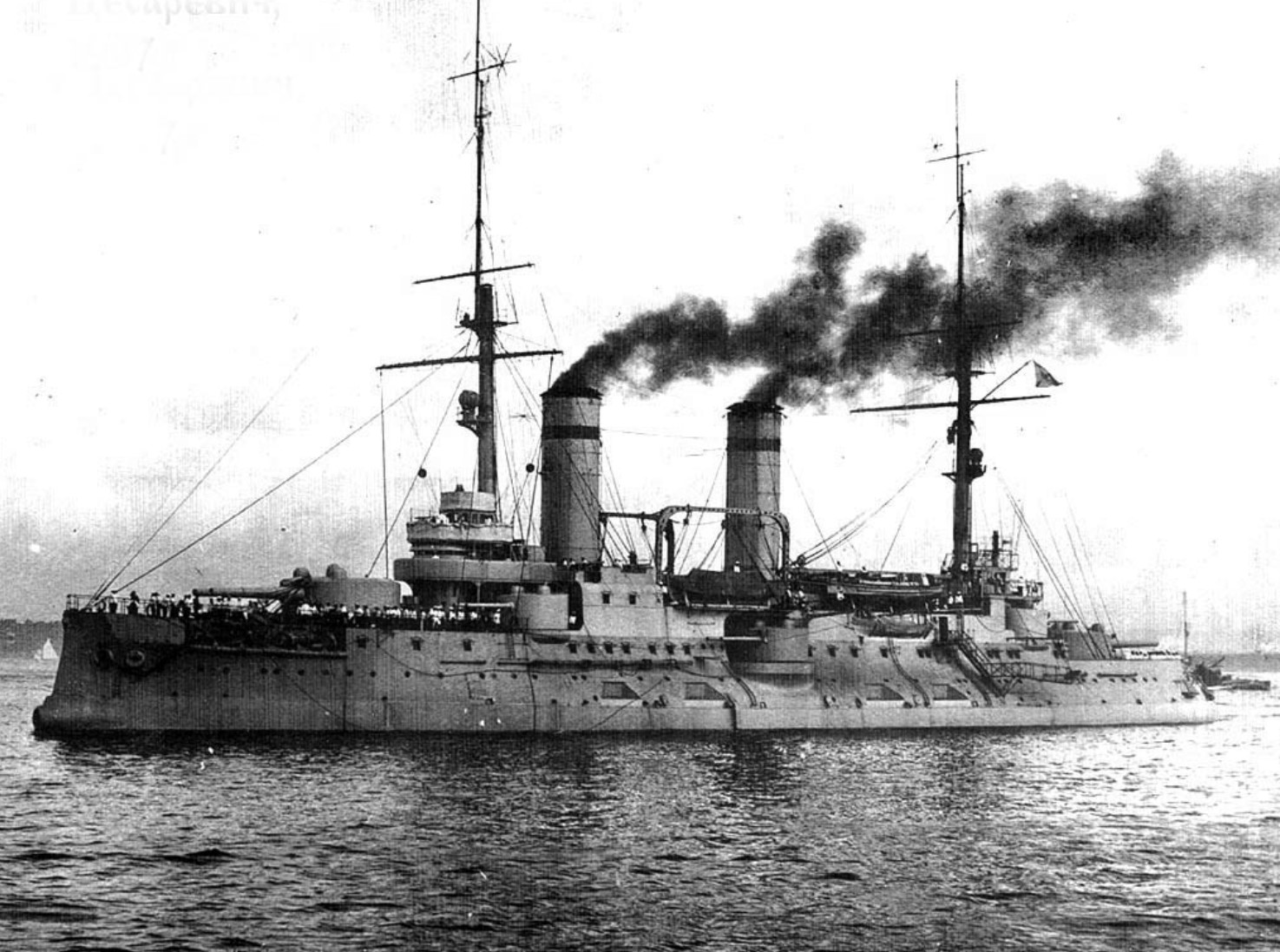

10 août 1904 : bataille navale de la mer Jaune (guerre russo-japonaise).

La bataille de la mer Jaune opposa le la 1re escadre du Pacifique de la marine impériale russe à la marine impériale japonaise. Elle fut la seconde bataille navale de la Guerre russo-japonaise de 1904-1905. Le résultat de cette bataille navale eut un impact décisif sur la suite des combats en mer.

La 1re escadre du Pacifique de la Marine impériale de Russie commandée par l’amiral Wilhelm Withöft était prise au piège dans Port-Arthur par la flotte japonaise. Le blocus de ce port débuta par la bataille de Port-Arthur le . Au cours du blocus, de fin au début août de l’année 1904, les relations entre l’amiral Withöft et le vice-roi représentant le Tsar à Port-Arthur en Mandchourie, l’amiral Ievgueni Ivanovitch Alekseïev ne cessèrent de se dégrader. Ce dernier était favorable à une sortie des navires afin de permettre à la 1re escadre du Pacifique d’établir une liaison avec l’escadre de Vladivostok et créer une force navale assez puissante pour contester la suprématie de la flotte japonaise. L’amiral Withöft, quant à lui, préconisait l’ancrage des navires dans le port et la contribution de leur artillerie dans la bataille terrestre, il estimait cette option plus sûre, ses officiers lui apportèrent leur soutien.

L’amiral Alexeïev demanda à Nicolas II à Saint-Pétersbourg, de trancher. Le Tsar déclara partager l’opinion du vice-roi.

« Je répète encore une fois mon inflexible détermination que vous et votre escadron quittiez Port-Arthur. Je dois vous rappeler à vous et à tous les officiers le grand exploit du Varyag. »

N.B. Le croiseur Varyag, sous le commandement énergique du capitaine Roudneff et la canonnière russe Korietz surpris à Chemoulpo, la veille de l’ouverture officielle des hostilités, par une flotte japonaise bien supérieure en nombre, avaient combattu héroïquement (le journaliste français Gaston Leroux avait parlé des Héros de Chemoulpo) mais il n’en reste pas moins que les deux navires russes , très gravement endommagés avaient dû se saborder et que le combat de Chemoulpo s’était traduit par une cuisante défaite russe, privant la flotte de Port Arthur d’un navire moderne et d’un équipage d’élite.

Face à la décision impériale et à la menace de la Cour martiale, l’amiral Withöft ne put attendre plus longtemps ; il prit la décision de sortir de Port-Arthur et de rallier Vladivostok.

Les Japonais tentèrent d’empêcher la percée de la flotte russe afin de préserver leur suprématie sur mer.

Les forces en présence

1re escadre du Pacifique :

- La force principale de l’escadre placée sous le commandement de l’amiral Wilhelm Withöft : six cuirassés (le Tsarevitch – navire amiral), le Retvizan, le Pobeda, le Peresvet, le Poltava et le Sebastopol.

- Les quatre croiseurs de protection placés sous le commandement du contre-amiral Nikolaï Karlovitch Reitzenstein : l’Askold (navire amiral), le Pallada, le Diana et le Novik.

- Huit destroyers : 1re division : le Vynoslivi, le Vlastni, le Grozovoï, le Boïki ; 2e division : le Beschoumni (commandant, le lieutenant A. Maximov), le Besstrachni, le Bespochadni et le Bourni.

L’escadre était accompagnée du navire hôpital Mongolia.

Flotte japonaise

- 1re escadre tactique placée sous le commandement de l’amiral Tōgō Heihachirō de quatre cuirassés : le Mikasa, l’Asahi, le Fuji, le Shikishima, et deux croiseurs blindés : le Kasuga, le Nisshin.

- 3e détachement placé sous le commandement du contre-amiral Dewa Shigetō : un croiseur le Yakumo, trois croiseurs de protection le Kasagi, le Takasago et le Chitose.

- 5e détachement placé sous le commandement du contre-amiral H. Yamada : deux croiseurs de protection le Hashidate et le Matsushima, un cuirassé de 2e classe le Chin-Yen.

- 6e détachement tactique placé sous le commandement du contre-amiral M. Togo : quatre croiseurs de protection le Akashi, le Suma, l’Akitsushima, un croiseur blindé le Asama.

- 18 destroyers et 30 torpilleurs.

Le 5e détachement de la flotte japonaise ne prit qu’une faible part à la bataille navale de la mer Jaune. Les 2e et 4e détachement placés sous le commandement du vice-amiral Kamimura, Hikonodze (1849-1916) furent dépêchés dans le détroit de Corée, ils eurent pour mission de stopper les croiseurs de Vladivostok.

L’amiral Withöft ne chercha pas à engager bataille avec l’ennemi : dès le début, il ne crut pas à la victoire et son seul but fut de percer le blocus en limitant ses pertes.

Le matin du , à 04 heures 30, la 1re escadre du Pacifique commença à sortir de Port-Arthur. À 8 heures 30, l’escadre prit la mer dans le sillage du chasseur de mines. À 10 heures 30, ce dernier signala son retour vers Port-Arthur, l’escadre mit le cap au Sud-Est. La ligne russe se forma : à sa tête, le Tsarevitch battant pavillon de l’amiral Wilhelm Withöft suivi par le Retvizan, le Pobeda, le Perevest battant pavillon du contre-amiral et prince Oukhtomsky, le Sébastopol et le Poltava. Les croiseurs de protection se placèrent dans le sillage des cuirassés, l’Askold battant pavillon de l’amiral Nikolaï Karlovitch Reitsenstein, le Pallada puis le Diana. Le croiseur Novik, les destroyers se placèrent à droite et à gauche du navire amiral. À 11 heures 30 la flotte japonaise fut en vue, le Novik se plaça à la fin de la ligne de bataille. Le Mongolia se plaça dans son sillage. La flotte russe tenta d’augmenter sa vitesse, elle atteignit les 15 nœuds, mais le Poltava et le Sébastopol perdant du terrain, la vitesse fut diminuée.

À l’aube, l’amiral Heihachirō Tōgō reçut des renseignements sur la progression de la 1re escadre du Pacifique, les Japonais concentrèrent leurs forces.

En début d’après-midi, après avoir traversé la flotte russe, l’amiral Heihachirō Tōgō déploya ses navires entre la flotte russe et Port-Arthur afin d’empêcher tout retour de la 1re escadre du Pacifique. Lorsqu’il devint évident pour Tōgō que la flotte russe prenait la direction de Vladivostok, il prit la décision, alors que ses force se trouvaient loin derrière, de rattraper les cuirassés placés à la tête de la ligne de bataille ennemie. À 17 heures 43, l’amiral japonais ordonna d’ouvrir le feu sur le premier des navires russes, à une distance d’environ 9 km, en l’occurrencesur le navire amiral Tsarevitch, mais d’autres bâtiments furent visés, principalement le Retvizan et le Perevest. Les Russes à leur tour concentrèrent leurs tirs sur le navire amiral Mikasa. Les tirs ne cessèrent qu’à la tombée de la nuit, le Mikasa et le Tsarevitch, l’Askold et le Poltava furent les plus endommagés.

L’instant décisif de la bataille arriva lorsqu’à 18 heures, Tōgō, craignant la fuite de la flotte russe à la faveur de l’obscurité, ordonna d’ouvrir le feu sur le Tsarevitch. Un obus de 305 mm atteignit le blockhaus du navire, tuant l’amiral Withöft, le lieutenant de navigation N. Azarov, un officier supérieur M.A. Kedrov, deux jeunes officiers. Certains officiers furent également blessés dont le chef-d’état-major Nikolaï Alexandrovitch Matousevitch (1852-1912). Quelques minutes plus tard, un second obus frappa la timonerie du Tsarevitch. Le Retvizan, à son tour gravement endommagé ne put prendre le commandement. Le Tsarevitch devenu incontrôlable sortit de sa ligne, et le Retvizan le suivit, ignorant tout de la situation du navire amiral. Au moment où le Pobeda parvint au point tournant, le Tsarevitch amorça un virage à 180° puis rentra dans sa propre ligne. En l’absence de signal, les bâtiments de guerre sans aucune communication ignoraient que le Tsarevitch était non seulement sans commandant mais aussi hors de contrôle.

Au moment où le commandant du Perevest, le contre-amiral et prince Pavel Oukhtomsky, reçut le signal du capitaine 2e rang D.P Chumov servant sur le Tsarevitch lui remettant le commandement de la flotte, la plupart des navires russes suivirent le virage à 180° du Tsarevitch et du Retvizan. Une grande confusion s’installa alors dans la flotte russe. La décision fut prise de renoncer à rallier Vladivostok mais de retourner à Port-Arthur, mais le Perevest, également très endommagé, ne fut pas en mesure de transmettre distinctement ses ordres. Ceux-ci furent mal compris par le reste de la flotte et de nombreux navires furent isolés. Tōgō prit la décision de ne pas exposer une partie de sa flotte dans un combat de nuit, il ordonna à ses destroyers et ses torpilleurs d’attaquer la flotte russe, mais ces derniers parvinrent à les repousser.

Privée de contrôle, la flotte russe fut divisée. Deux heures plus tard, la plupart des navires russes : les cuirassés Perevest, Retvizan, Pobeda, Sébastopol et Poltava, un croiseur et 5 destroyers, le navire hôpital Mongolia retrouvèrent la sécurité toute relative de Port-Arthur.

À l’aube du , le nouveau commandant du Tsarevitch évalua les dommages, et gagna le port de Tsingtao escorté de trois destroyers, où il fut interné par l’administration coloniale allemande. Manquant de charbon, le Diana fut dans l’impossibilité de rallier Vladivostok, il se dirigea vers Saïgon où il fut interné par les Français. L’Askold escorté par un destroyer jeta l’ancre dans le port de Shanghai où il fut interné par les autorités chinoises. Seul, le croiseur Novik tenta de gagner le port de Vladivostok, toutefois, poursuivi par des croiseurs japonais, il s’échoua près de l’île Sakhaline où il fut sabordé par l’équipage.

Concernant la tactique, la bataille de la mer Jaune ne fut pas une victoire totale pour la Marine impériale du Japon. Au cours de cette bataille aucun navire ne fut coulé, mais les navires des deux camps furent sérieusement endommagés. Néanmoins, la flotte japonaise put empêcher les navires russes de gagner Vladivostok. Quelques jours plus tard, les navires japonais réparés purent reprendre du service, alors que les navires russes restaient en réparation. Les éléments de la flotte russe ayant échappé à la destruction au cours de la bataille de la mer Jaune furent coulés ou subirent de graves dommages lors de la quatrième attaque de Port-Arthur ().

La Lutte pour l’Empire de la mer (Les leçons de la guerre russo-japonaise) – Capitaine de frégate René Daveluy (1906)

Opérations maritimes de la guerre russo-japonaise – Historique officiel publié par l’état-major général de la marine japonaise (1911)

10 août 1904 : naissance de Pierre Lafon, compagnon de la Libération.

Pierre Lafon naît à Albi le 10 août 1904. En 1932, il obtient une licence de lettre et exerce comme professeur.

Réformé du service militaire, il n’est pas immédiatement mobilisé en 1939 mais est rappelé en avril 1940. Affecté à la caserne Vauban de Sète, il y suit les cours d’élève aspirant de réserve avant que l’armistice du 22 juin 1940 n’interrompe brutalement sa formation. Désireux de poursuivre le combat, il décide de se rallier à la France libre et part pour l’Angleterre. D’abord affecté à l’état-major à Londres, il fait ensuite partie du bataillon de chasseurs de Camberley. Après la dissolution de celui-ci, il est déplacé au camp d’Old Dean pour un stage d’élève aspirant. Promu à ce grade en mai 1941, il est envoyé à Beyrouth où il est affecté au bataillon du Pacifique (BP1) avec lequel il participe à la guerre du désert en Libye.

Réformé du service militaire, il n’est pas immédiatement mobilisé en 1939 mais est rappelé en avril 1940. Affecté à la caserne Vauban de Sète, il y suit les cours d’élève aspirant de réserve avant que l’armistice du 22 juin 1940 n’interrompe brutalement sa formation. Désireux de poursuivre le combat, il décide de se rallier à la France libre et part pour l’Angleterre. D’abord affecté à l’état-major à Londres, il fait ensuite partie du bataillon de chasseurs de Camberley. Après la dissolution de celui-ci, il est déplacé au camp d’Old Dean pour un stage d’élève aspirant. Promu à ce grade en mai 1941, il est envoyé à Beyrouth où il est affecté au bataillon du Pacifique (BP1) avec lequel il participe à la guerre du désert en Libye.

Au début de l’année 1942, la 1re Brigade française Libre Indépendante (1re BFL) du général Kœnig, à laquelle appartient le BP1, s’installe sur l’oasis de Bir Hakeim qu’elle fortifie en vue d’une attaque italienne. Le 28 avril 1942, au cours d’une patrouille à Rotonda-Signali, au sud de Bir Hakeim, une patrouille menée par l’aspirant Lafon est stoppée par une colonne ennemie. Faisant répliquer sa colonne au fusil-mitrailleur, il réussit à freiner le groupe italien et ordonne à ses hommes de retourner au camp alors qu’il reste seul avec son arme et quelques grenades. Bien que ses camarades l’encouragent à venir avec eux, il reste seul face aux italiens et, après avoir épuisé toutes ses grenades et que son fusil se soit enrayé, est tué par une rafale. Il est inhumé près de Derna.

Pierre Lafon est fait Compagnon de la Libération à titre posthume par décret du 11 Mai 1943.

10 août 1908 : naissance d’Henry Farret, compagnon de la Libération.

Henry Farret naît le 10 août 1908 à Toulon au sein d’une famille à forte tradition militaire. Petit-fils d’un officier de marine, fils d’un saint-cyrien mort pour la France en 1918 et ayant deux frères à l’École navale, il suit les traces familiales en s’engageant dans l’armée. Intégrant Saint-Cyr en 1928 dans la promotion « Maréchal Foch » où il a pour camarade Jacques Massu, il en sort en 1930 avec le grade de sous-lieutenant. Affecté dans un premier temps au 54e régiment de tirailleurs indochinois, il est muté en décembre 1930 au 4e régiment de tirailleurs sénégalais (4e RTS). En septembre de l’année suivante, il rejoint le 2e régiment de tirailleurs sénégalais (2e RTS) au Soudan français. Promu lieutenant en 1932, il quitte le 2e RTS en septembre 1933 pour retrouver le 4e RTS. Il y reste jusqu’en juillet 1938 avec une parenthèse au 1er bataillon de tirailleurs sénégalais entre avril 1935 et juin 1937. En juillet 1938, il est muté au Régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad.

Promu capitaine en juin 1940, Henry Farret commande un groupe nomade dans la province tchadienne du Kanem et se prépare à une contre-attaque contre les troupes italiennes venant de Libye lorsque survient l’armistice. N’admettant pas la défaite, il envisage de s’enfuir vers le Soudan anglo-égyptien voisin avant d’apprendre que le Tchad se joint à la France libre sous l’influence de Félix Éboué auquel Henry Farret se rallie. Déplacé dans la région du Borkou, il est d’abord chargé de la défense du territoire tchadien puis, en décembre 1942, il rejoint la colonne Leclerc. Affecté à la 1re compagnie de découverte et de combat du groupement Dio, il participe à partir de décembre 1942 à l’opération Gratuity destinée à chasser les troupes de l’axe de la région libyenne du Fezzan. Au cours de cette opération, il s’illustre lors de la prise de Mizda en janvier 1943. Engagé dans la campagne de Tunisie à partir de février 1943, il s’illustre lors de la bataille de Ksar Ghilane après laquelle il est promu chef de bataillon le 25 mars 1943. Trois mois plus tard, le 25 juin 1943, il reçoit la croix de la libération.

Promu capitaine en juin 1940, Henry Farret commande un groupe nomade dans la province tchadienne du Kanem et se prépare à une contre-attaque contre les troupes italiennes venant de Libye lorsque survient l’armistice. N’admettant pas la défaite, il envisage de s’enfuir vers le Soudan anglo-égyptien voisin avant d’apprendre que le Tchad se joint à la France libre sous l’influence de Félix Éboué auquel Henry Farret se rallie. Déplacé dans la région du Borkou, il est d’abord chargé de la défense du territoire tchadien puis, en décembre 1942, il rejoint la colonne Leclerc. Affecté à la 1re compagnie de découverte et de combat du groupement Dio, il participe à partir de décembre 1942 à l’opération Gratuity destinée à chasser les troupes de l’axe de la région libyenne du Fezzan. Au cours de cette opération, il s’illustre lors de la prise de Mizda en janvier 1943. Engagé dans la campagne de Tunisie à partir de février 1943, il s’illustre lors de la bataille de Ksar Ghilane après laquelle il est promu chef de bataillon le 25 mars 1943. Trois mois plus tard, le 25 juin 1943, il reçoit la croix de la libération.

la colonne Leclerc étant devenue la Force L puis la 2e division blindée (2e DB), celle-ci suit une période d’entraînement au Maroc puis part pour l’Angleterre en vue de débarquer en France. En août 1944, à la tête d’un bataillon du régiment de marche du Tchad, Henry Farret débarque sur Utah Beach et prend part à la bataille de Normandie au cours de laquelle il se distingue pendant les prises d’Alençon et de Carrouges. Suivant la progression de la 2e DB, il participe ensuite à la Libération de Paris où il repousse une contre-attaque allemande dans le secteur du Bourget. Transféré à la 10e division d’infanterie du général Billote en septembre 1944, il est chargé de former et encadrer des troupes issues des FFI. À la fin de la guerre, il est promu lieutenant-colonel.

Après avoir suivi une formation d’officier d’état-major, il est envoyé à Madagascar où, en février 1947, il prend le commandement du détachement motorisé autonome de Madagascar. La même année, à la tête de son unité, il est confronté à l’insurrection malgache de 1947. De retour en métropole en août 1949, il devient en décembre suivant sous-chef d’état-major à la 5e région militaire à Toulouse. Il est promu colonel en avril 1951 et part pour l’Indochine où il commande un régiment dans la région de Sontay. Tombé malade, il est rapatrié en 1953 et, après une affectation en Allemagne, commande les troupes d’une subdivision militaire française. Il retrouve l’Afrique en novembre 1956 lorsqu’il est affecté dans l’est saharien avant d’être nommé commandant militaire de la Guinée française en mars 1958. Revenu en France en juillet 1960, il est affecté à différents postes d’état-major ou de commandement au sein de plusieurs subdivisions militaires. En août 1965, alors qu’il vient d’être nommé général de brigade, il prend sa retraite.

Henry Farret meurt le 24 août 1974 dans sa ville natale où il est inhumé.

10 août 1911 : Lydia Vissarionovna Zvereva est la première femme russe à obtenir un brevet de pilote (n° 31).

Lydia Zvereva (née en 1890) trouve sa vocation en s’inspirant des exploits de la première aviatrice française, Élise Deroche et obtient son brevet de pilote n° 31 à l’Aéroclub impérial de Russie le . Elle est officiellement la première femme à recevoir un brevet de pilote émanant de l’Aéroclub impérial russe et pilote un Farman et la huitième au monde.

Le pilote Konstantin Artseulov , qui étudia avec elle à l’école d’aviation, se souviendra plus tard : « Zvereva volait avec audace et détermination. Je me souviens que tout le monde admirait ses vols magistraux, même à haute altitude. Mais à cette époque, tout le monde ne s’aventurait pas à haute altitude ».

À l’âge de 17 ans Lydia Lebedeva se marie avec l’ingénieur Ivan Sergueïevtch Zverev, dont elle portera le nom de famille. Son mari décède deux ans plus tard.

Elle se marie ensuite avec Vladimir Slioussarenko (1888-1969), aviateur et concepteur d’avions, collègue d’Igor Sikorsky, puis effectue des vols de démonstration en Livonie, en Courlande, à Bakou et Tiflis.

En 1913, ils fondèrent leurs propres ateliers de réparation et de construction d’avions à Riga, alors l’un des centres de l’aviation russe, et en même temps une petite école de pilotage où ils enseignaient eux-mêmes. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Vladimir Slioussarenko, bénéficiant d’une subvention du département militaire, délocalisa son entreprise à Petrograd (actuelle Saint-Pétersbourg). Au cours des deux années suivantes, jusqu’au 1er août 1916, l’usine livra 40 avions pour réception militaire : 15 Farman-XXII bis et 25 Morane-Parasol. Durant ces mêmes années, 8 Farman-VII et 10 Farman-IV furent produits, plusieurs Morane-Zh de 14 mètres furent construits et une commande de 20 Lebed-XII fut passée.

Elle meurt du typhus le à Petrograd.

À l’âge de 17 ans Lydia Lebedeva se marie avec l’ingénieur Ivan Sergueïevtch Zverev, dont elle portera le nom de famille. Son mari décède deux ans plus tard.

Elle se marie ensuite avec Vladimir Slioussarenko (1888-1969), aviateur et concepteur d’avions russe, collègue d’Igor Sikorsky. Le couple habite à Saint-Pétersbourg. Après la mort de son épouse, en 1917, Slioussarenko émigre en Australie.

10 août 1912 : naissance de Paul-Hémir Mezan, compagnon de la Libération.

Enfant d’un couple de cafetiers-épiciers, Paul-Hémir Mezan naît le 10 août 1912 à Amiens, dans la Somme. En 1928, il entre à l’école normale d’instituteur d’où il sort major de promotion en 1931. Il effectue le début de son service militaire au peloton d’élèves officiers de réserve d’où il sort également major de promotion puis termine son service au 51e régiment d’infanterie. Peu satisfait de son métier d’instituteur, il démissionne et s’engage dans l’armée active en 1933. Il est affecté au 159e régiment d’infanterie avec le grade de sergent. De 1935 à 1937, il suit les cours de l’école militaire d’infanterie à Saint-Maixent-l’École. Il en sort avec le grade de lieutenant et est affecté au 8e régiment de tirailleurs tunisiens. Muté ensuite au 20e régiment de tirailleurs tunisiens avec lequel il participe à la construction de la ligne Mareth.

Paul-Hémir Mezan se trouve à Rabat où il suit un stage d’observateur en avion lorsque survient l’armistice du 22 juin 1940. Désireux de poursuivre le combat, il décide de se rallier à la France libre. Le 1er juillet 1940, en compagnie d’Alexandre Ter Sarkissoff, de Claude Guérin et de Pierre Puech-Samson, il se déguise en aviateur polonais et embarque sur un navire en direction de Gibraltar. Recueilli par les autorités britanniques, les quatre homme peuvent partir vers l’Angleterre où ils arrivent le 17 juillet. Arrivé à Londres, Paul-Hémir Mezan s’engage dans les forces françaises libres et est envoyé en Égypte en janvier 1941 dans une unité de Spahis. En septembre 1941, il participe à la mission Palewski chargée de rallier à la France libre les troupes françaises du Somaliland. Il est alors l’adjoint d’Edmond Magendie au groupe de pelotons méharistes.

Paul-Hémir Mezan se trouve à Rabat où il suit un stage d’observateur en avion lorsque survient l’armistice du 22 juin 1940. Désireux de poursuivre le combat, il décide de se rallier à la France libre. Le 1er juillet 1940, en compagnie d’Alexandre Ter Sarkissoff, de Claude Guérin et de Pierre Puech-Samson, il se déguise en aviateur polonais et embarque sur un navire en direction de Gibraltar. Recueilli par les autorités britanniques, les quatre homme peuvent partir vers l’Angleterre où ils arrivent le 17 juillet. Arrivé à Londres, Paul-Hémir Mezan s’engage dans les forces françaises libres et est envoyé en Égypte en janvier 1941 dans une unité de Spahis. En septembre 1941, il participe à la mission Palewski chargée de rallier à la France libre les troupes françaises du Somaliland. Il est alors l’adjoint d’Edmond Magendie au groupe de pelotons méharistes.

En décembre 1941, il est muté au bataillon de marche n° 4 (BM4) et continue à opérer dans la région des Somalis jusqu’en avril 1942, date à laquelle il part avec son unité vers le Levant. Promu capitaine en septembre 1942, Paul-Hémir Mezan est intégré avec le BM à la 1re division française libre (1re DFL) avec laquelle il prend part à la campagne de Tunisie. Officier de liaison auprès des troupes britanniques de la 8e armée, sa parfaite connaissance de la ligne Mareth, à la mise en place de laquelle il a participé, est un atout pour les forces alliées dans le franchissement de cette position fortifiée. Muté au 22e bataillon de marche nord-africain (22e BMNA) en août 1943, il participe à partir d’avril 1944 à la campagne d’Italie. Débarqué à Naples le 20 avril, il prend part à l’attaque du Garigliano en mai puis à la libération de Rome les 4 et 5 juin.

Le 18 juin 1944, lors des combats autour de la colline de Radicofani, Paul-Hémir Mezan est en train d’installer un dispositif de défense anti-chars au hameau de Celle sul Rigo dans la commune de San Casciano dei Bagni. Il est alors atteint par un obus de mortier qui le tue sur le coup. Son corps, recueilli par des paysans locaux, est abrité au cimetière de Celle où il est récupéré par Germaine Sablon, alors infirmière à l’Ambulance Hadfield-Spears de la 1re DFL. Inhumé au cimetière de San Lorenzo Nuovo, il est ensuite rapatrié en France et inhumé à Dury dans son département natal.

Il est fait Compagnon de la Libération à titre posthume par décret du 20 novembre 1944.

- Chevalier de la Légion d’Honneur

- Compagnon de la Libération

- Croix de Guerre 39-45 avec palmes

- Médaille Coloniale

- Military Cross (GB)

10 août 1912 : création de l’École d’aviation militaire argentine.

L’École d’aviation militaire est un institut de formation militaire de l’armée de l’air argentine basé dans la garnison aérienne de Córdoba, à 6 km du centre de Córdoba, et sous la juridiction de la Direction générale de l’éducation de cette force armée. Fondée le 10 août 1912 à El Palomar, elle était sous le contrôle de l’armée (de terre). Elle occupe ses installations actuelles depuis 1937 et est intégrée à l’armée de l’air en 1945.

L’École d’aviation militaire a été créée au sein de l’armée argentine, après que le président de la nation argentine de l’époque, le Dr Roque Sáenz Peña , ait signé un décret présidentiel autorisant la création de cette institution dans la ville d’El Palomar, située dans la province de Buenos Aires, dans les installations de l’actuelle 1re Brigade aérienne, après que l’Aéroclub argentin eut cédé son parc aérostatique et ses éléments à cet effet. L’institution donatrice a également fourni des conseils et du personnel enseignant.

En 1934, il fut décidé de transférer l’EAM de son siège initial d’El Palomar à Córdoba , où fut construite l’ Usine d’Avions Militaires (FMA), formant ainsi la Garnison Aérienne de Córdoba. Les travaux furent achevés en 1937 et les nouvelles installations inaugurées. En 1944, l’École des Spécialités fut créée, aujourd’hui l’École des Sous-Officiers de l’Armée de l’Air de Córdoba ( ESFAC ).

Un événement d’une profonde résonance eut lieu le jeudi 4 janvier 1945, car ce jour-là fut créée une nouvelle force qui coexisterait avec la Marine et l’Armée argentines : l’Aéronautique militaire. L’École d’aviation militaire devint alors la seule institution à former des officiers à cette nouvelle arme apparue cette année-là et cessa d’être un institut spécialisé pour les officiers de l’ Armée argentine.

10 août 1916 : naissance de Bernard Fuchs, pilote et compagnon de la Libération.

Fils d’un ancien employé des chemins de fer, Bernard Fuchs naît le 10 août 1916 à Wilwisheim, en Alsace annexée, à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front. Il fait ses études au collège mariste de Franois dans le Doubs avant de partir pour son service militaire en octobre 1938 au 1er régiment de dragons. En mai 1939, il devient élève officier de réserve et suis les cours de l’école d’application de la cavalerie et du train à Saumur. Son stage terminé, il est muté avec le grade d’aspirant au 9e régiment de cuirassiers où il se trouve encore au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

En janvier 1940, il est détaché à l’école d’observateur en avion de Dinard et est promu sous-lieutenant en mars. L’école s’étant repliée devant l’avancée des troupes allemandes, il se trouve à Pau lorsqu’il apprend l’armistice à venir et entend l’appel du général de Gaulle. Le 21 juin, il embarque à Saint-Jean-de-Luz à destination de l’Angleterre. Engagé dans les forces françaises libres, il passe de la cavalerie à l’aviation et suit des cours de pilotage au sein de la Royal Air Force (RAF). Promu lieutenant, il est affecté le 11 novembre 1941 au Squadron RAF n° 154 puis aux Squadron RAF n° 610 et n° 19. À la fin de l’année 1942, muté au Squadron RAF n° 501, il comptabilise 80 heures de vol et 60 missions de guerre. Il s’est particulièrement illustré lors du raid de Dieppe au cours duquel il a participé à la dispersion des formations de Fw 190.

En janvier 1940, il est détaché à l’école d’observateur en avion de Dinard et est promu sous-lieutenant en mars. L’école s’étant repliée devant l’avancée des troupes allemandes, il se trouve à Pau lorsqu’il apprend l’armistice à venir et entend l’appel du général de Gaulle. Le 21 juin, il embarque à Saint-Jean-de-Luz à destination de l’Angleterre. Engagé dans les forces françaises libres, il passe de la cavalerie à l’aviation et suit des cours de pilotage au sein de la Royal Air Force (RAF). Promu lieutenant, il est affecté le 11 novembre 1941 au Squadron RAF n° 154 puis aux Squadron RAF n° 610 et n° 19. À la fin de l’année 1942, muté au Squadron RAF n° 501, il comptabilise 80 heures de vol et 60 missions de guerre. Il s’est particulièrement illustré lors du raid de Dieppe au cours duquel il a participé à la dispersion des formations de Fw 190.

En juin 1943, il est promu capitaine et se distingue à nouveau deux mois plus tard en abattant un Bf 109 dans le ciel d’Abbeville. Réalisant des missions d’attaque au sol, il détruit au cours du mois de septembre plusieurs locomotives, un navire et un véhicule de transport de troupes allemand. Il reçoit le commandement du Flight B (escadrille B) de son Squadron le même mois puis, en octobre, s’illustre lors de nouveaux vols au-dessus de la France pendant lesquels il échappe à six Fw 190 et endommage trois cargos malgré les tirs de DCA. Le 20 décembre 1943, il parvient à photographier à basse altitude une base de lancement de V1. En mars 1944, il devient instructeur à la Fighter leader school de la RAF puis en juillet à la 9th Air Force américaine.

Après avoir été nommé chef de cabinet du général Valin, il participe à la libération de Paris le 25 août 1944 et hisse le drapeau français sur le toit du ministère de l’air. Le 11 novembre suivant, sur la place de l’étoile, il reçoit la Croix de la Libération des mains du général de Gaulle en présence de Winston Churchill. En décembre, il est nommé commandant du centre d’instruction de chasse et de bombardement de la base de Francazal. Il termine la guerre avec le grade de commandant avec à son actif plus de 280 heures de vol de guerre et 261 missions.

Commandant en second de l’école de moniteurs de Tours de juillet 1945 à mars 1946, il est ensuite à la tête du bureau des opérations du commandement de l’air en Indochine d’avril à octobre 1946. Il entre ensuite à l’école de guerre aérienne anglaise au Royal Air Force Staff College à Andover d’où il sort diplômé un an plus tard. Il est affecté à partir de 1948 à l’état-major des forces aériennes de l’union occidentale à Fontainebleau puis, promu lieutenant-colonel, prend le commandement du secteur de défense aérienne de Provence. En 1954, il est commandant du centre d’instruction des contrôleurs d’opérations aériennes à Dijon puis en 1956, devient chef de la section « armes de défense » à la division de défense aérienne du grand Quartier général des puissances alliées en Europe. Il reste à ce poste jusqu’en 1959, étant entre-temps promu colonel en octobre 1957.

De 1959 à 1962, il est affecté aux ambassades de France en Suède et en Finlande en tant qu’attaché militaire. De retour en France, il est auditeur à l’institut des hautes études de Défense nationale et suit les cours du centre des hautes études militaires. Affecté ensuite au quartier-général des forces aériennes alliées à Fontainebleau, il y occupe le poste de sous-chef d’état-major opérations-instruction de 1963 à 1966. Promu général de brigade aérienne le 1er juin 1964, il est mis en congé définitif du personnel navigant en 1966. Passé dans le civil, il devient président du marketing de défense chez ITT Europe à Bruxelles.

Bernard Fuchs meurt le 31 octobre 2005 à Paris et est inhumé à Brinon-sur-Sauldre dans le Cher.

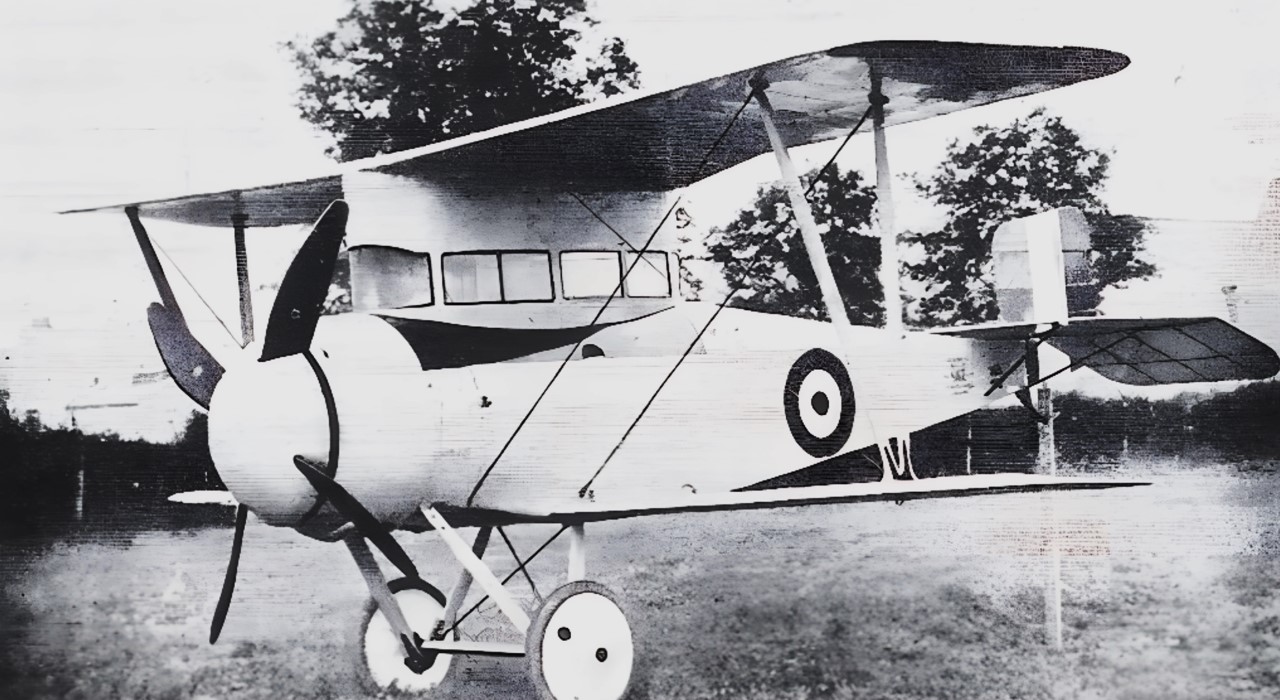

10 août 1916 : premier vol du prototype de chasseur britannique Sage Type 2.

Le Sage Type 2 était un prototype d’avion de chasse biplace britannique de la Première Guerre mondiale . Ce biplan monomoteur à cabine fermée pour l’équipage fut construit à un seul exemplaire, car des appareils plus perfectionnés devinrent disponibles.

L’entreprise de menuiserie établie de longue date, Frederick Sage & Co, spécialisée dans l’aménagement de magasins, a créé un département aéronautique au début de 1915, en embauchant le célèbre pilote d’essai et concepteur, Eric Gordon England, pour diriger le département, et en recrutant Clifford Tinson, ancien adjoint de Frank Barnwell à la Bristol Aeroplane Company au début de 1916.

Le premier projet de Tinson pour le Sage était un avion de chasse biplace, le Sage Type 2. Il s’agissait d’un petit biplan tracteur en bois et tissu (le Sage biplace était d’ailleurs plus petit que de nombreux monoplaces de l’époque), doté d’ailes à une seule travée. Le pilote et le mitrailleur prenaient place dans une cabine fermée et vitrée qui comblait l’espace entre le fuselage et l’aile supérieure. En raison de l’absence d’un mécanisme de synchronisation efficace permettant à un canon fixe de tirer à travers le disque d’hélice, un trou fut percé dans l’aile supérieure au-dessus du siège du mitrailleur, permettant au mitrailleur de se tenir debout, la tête et les épaules au-dessus de l’aile, offrant ainsi un bon champ de tir pour sa mitrailleuse Lewis, y compris vers l’avant, au-dessus de l’hélice. L’avion était propulsé par un moteur rotatif Gnome Monosoupape entraînant une hélice quadripale.

Le prototype a volé pour la première fois le 10 août 1916, et a démontré de bonnes performances et une bonne maniabilité, étant facile à piloter. Il a été détruit lors d’un atterrissage forcé lors d’un vol d’essai à Cranwell le 20 septembre 1916 après la défaillance du gouvernail de direction. Aucun développement supplémentaire n’a été effectué, car à cette époque, un mécanisme de synchronisation efficace était disponible pour les Britanniques, et le Sopwith 1½ Strutter était déjà en service.

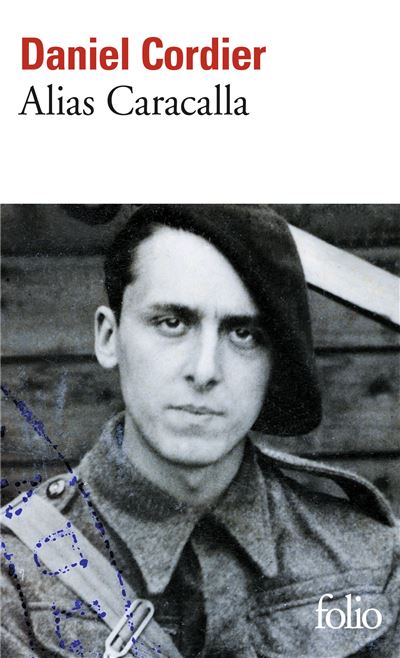

10 août 1920 : naissance de Daniel Cordier (alias Caracalla), résistant et compagnon de la Libération.

Après avoir été membre de la Fédération nationale des Camelots du roi, il s’engage dans la France libre dès . Secrétaire de Jean Moulin en 1942-1943 — au contact de qui ses opinions évoluent du nationalisme intégral maurrassien à une tendance plus libérale —, il consacre à celui-ci une biographie en plusieurs volumes d’une grande portée historique. Après la guerre, il est marchand d’art, critique, collectionneur et organisateur d’expositions, avant de se consacrer à des travaux d’historien et à la rédaction de son autobiographie Alias Caracalla (en trois tomes), et Les Feux de Saint-Elme.

Après avoir été membre de la Fédération nationale des Camelots du roi, il s’engage dans la France libre dès . Secrétaire de Jean Moulin en 1942-1943 — au contact de qui ses opinions évoluent du nationalisme intégral maurrassien à une tendance plus libérale —, il consacre à celui-ci une biographie en plusieurs volumes d’une grande portée historique. Après la guerre, il est marchand d’art, critique, collectionneur et organisateur d’expositions, avant de se consacrer à des travaux d’historien et à la rédaction de son autobiographie Alias Caracalla (en trois tomes), et Les Feux de Saint-Elme.

Lors de sa mort, à 100 ans, le 20 novembre 2020, il était l’un des deux derniers compagnons de la Libération encore en vie.

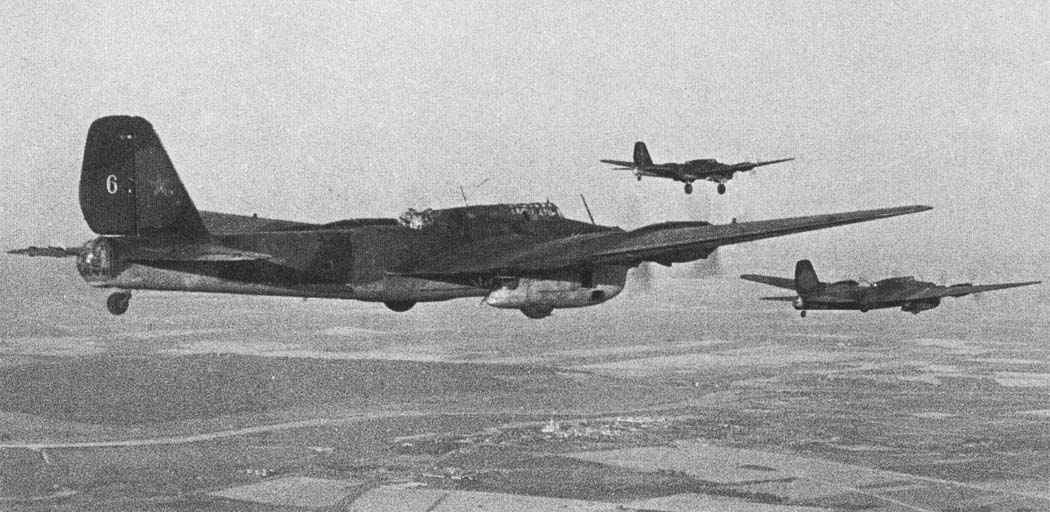

10 août 1920 : naissance du pilote Henry Lafont, compagnon de la Libération.

Henry Lafont naît le à Cahors. S’orientant d’abord vers les arts et métiers, il s’engage finalement en 1938 comme élève-pilote dans l’armée de l’Air.

Avec le grade de sergent, il combat en Afrique du nord pendant le début de la guerre. Refusant l’armistice, il fuit Oran le à bord d’un Caudron C.440 en compagnie de René Mouchotte et André Sorret. Après avoir atterri à Gibraltar, ils prennent le bateau pour l’Angleterre où ils arrivent le . Une fois sur place, Henry Lafont signe immédiatement un engagement pour la Royal Air Force.

Avec le grade de sergent, il combat en Afrique du nord pendant le début de la guerre. Refusant l’armistice, il fuit Oran le à bord d’un Caudron C.440 en compagnie de René Mouchotte et André Sorret. Après avoir atterri à Gibraltar, ils prennent le bateau pour l’Angleterre où ils arrivent le . Une fois sur place, Henry Lafont signe immédiatement un engagement pour la Royal Air Force.

Il suit une formation à Sutton Bridge au sein d’une Operational Training Unit puis il est affecté au Squadron no 245 avec lequel il effectue des missions de surveillance au-dessus de la mer d’Irlande. En , il est transféré au Squadron n° 615 basé successivement à Prestwick, Northolt, Kenley. Aux commandes d’un Hawker Hurricane, il participe à la bataille d’Angleterre pendant laquelle il effectue plus de cent missions. Il s’illustre particulièrement abattant deux avions ennemis les et . De juillet à , il est transféré à l’Operational Training Unit de Crosby-on-Eden, près de Carlisle. Il y forme plus d’une soixantaine de pilotes français.

Sur les 16 Français ayant pris part à la bataille d’Angleterre, seuls le colonel Lafont, Deport, Col J. de Mozay, capitaine Xavier de Montbron et le capitaine Perrin ont survécu. Leur participation à la bataille d’Angleterre, et leur affection dans des escadrilles anglaises, leur ont valu le droit de porter l’insigne de la Royal Air Force.

Passé aux Forces aériennes françaises libres, il se rend en au Liban où il intègre le Groupe de chasse Alsace en pleine formation. Participant à la campagne de Libye, il s’illustre au mois de mai en attaquant un bombardier ennemi puis en juin en faisant face à un ennemi supérieur en nombre, combat au cours duquel après avoir endommagé un Messerschmitt Bf 109 il est blessé et son appareil abattu. Au cours de cette campagne, il effectue une cinquantaine de missions de combat. Il est de retour en Europe avec son groupe de chasse Alsace au début de l’année 1943 et participe à compter de cette période aux missions préparatrices des offensives de 1944 puis à ces offensives proprement dites. À l’issue des deux dernières années de la guerre, il totalise 195 missions pour plus de mille heures de vol dont 230 en vol de guerre. Il termine le conflit avec le grade de lieutenant, deux victoires homologuées, une probable, un avion ennemi endommagé.

Passé aux Forces aériennes françaises libres, il se rend en au Liban où il intègre le Groupe de chasse Alsace en pleine formation. Participant à la campagne de Libye, il s’illustre au mois de mai en attaquant un bombardier ennemi puis en juin en faisant face à un ennemi supérieur en nombre, combat au cours duquel après avoir endommagé un Messerschmitt Bf 109 il est blessé et son appareil abattu. Au cours de cette campagne, il effectue une cinquantaine de missions de combat. Il est de retour en Europe avec son groupe de chasse Alsace au début de l’année 1943 et participe à compter de cette période aux missions préparatrices des offensives de 1944 puis à ces offensives proprement dites. À l’issue des deux dernières années de la guerre, il totalise 195 missions pour plus de mille heures de vol dont 230 en vol de guerre. Il termine le conflit avec le grade de lieutenant, deux victoires homologuées, une probable, un avion ennemi endommagé.

Choisissant de rester dans l’armée, il participe plus tard à la guerre d’Algérie pendant laquelle il reçoit un citation en 1960. Allant jusqu’au grade de colonel, il prend finalement sa retraite militaire en 1966. Restant en lien avec le milieu de l’aviation, il est de 1967 à 1984 directeur général du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris-Le Bourget et directeur de la société immobilière de l’aéronautique. Il meurt le à Trémuson dans les Côtes-d’Armor.

10 août 1920 : traité de Sèvres.

Le traité de Sèvres, conclu le à la suite de la Première Guerre mondiale entre les Alliés victorieux et l’Empire ottoman, confirme l’armistice de Moudros. Ainsi, ce traité sera signé et respecté à la suite de cette demande, par le sultan Mehmed VI.

Par celui-ci, l’Empire ottoman renonçait officiellement et définitivement à ses provinces arabes et africaines. Le traité prévoyait également d’imposer à l’Empire de sévères reculs territoriaux au sein même de l’Anatolie. À l’ouest, la Thrace orientale, sauf Constantinople et ses abords, était cédée à la Grèce. À l’est, l’indépendance d’une grande Arménie était reconnue et une province autonome kurde créée ; en outre, les provinces orientales passaient sous mandat de la Société des Nations accordé à la France et au Royaume-Uni pour administrer Syrie et Liban, Mésopotamie et Palestine, en vue de leur indépendance.

Les détroits étaient par ailleurs démilitarisés.

L’Empire ottoman est alors tiraillé entre deux gouvernements concurrents : celui du sultan à Constantinople et celui de Mustafa Kemal qui a pris la tête d’un gouvernement émanant d’une Grande Assemblée nationale créée à Ankara le . Mustafa Kemal ne reconnaît pas la validité de ce premier traité qui minore drastiquement l’assiette territoriale de l’Empire. Ce traité n’est donc jamais ratifié par l’ensemble de ses signataires et, provoquant en Turquie un sursaut nationaliste autour de Mustafa Kemal, aboutit à la chute de l’Empire ottoman, à la proclamation de la république de Turquie, à une guerre victorieuse contre la Grèce et à la négociation d’un second traité plus avantageux pour la Turquie : le traité de Lausanne.

Le traité, signé le dans le salon du premier étage du musée national de céramique à Sèvres par des mandataires du sultan Mehmed VI, consacre le rétrécissement de l’Empire ottoman, qui ne garde en Europe qu’Istanbul et en Asie la partie occidentale de l’Anatolie, moins la région de Smyrne, soit un territoire de seulement 420 000 kilomètres carrés.