12 août -30 : mort de la reine d’Égypte Cléopatre.

Cléopâtre VII Philopator (en grec ancien Κλεοπάτρα Θεά Φιλοπάτωρ / Kleopátra Theá Philopátōr, « Cléopâtre la déesse qui aime son père », puis Θεά Νεωτέρα Φιλόπατρις / Theá Neōtéra Philópatris, « Déesse nouvelle qui aime sa patrie ») est une reine d’Égypte antique de la dynastie lagide née vers

Elle règne sur l’Égypte entre 51 et avec ses frères-époux Ptolémée XIII et Ptolémée XIV puis aux côtés du général romain Marc Antoine. Elle est célèbre pour avoir été la compagne de Jules César puis de Marc Antoine avec lesquels elle a eu plusieurs enfants. Partie prenante dans la guerre civile opposant Marc Antoine à Octave, elle est vaincue à la bataille d’Actium en Sa défaite permet aux Romains de mener à bien la conquête de l’Égypte, événement qui marque la fin de l’époque hellénistique.

Cléopâtre est un personnage dont la légende s’est emparée de son vivant même. Sa mort tragique n’a fait qu’ajouter au romanesque qui l’entoure et peut pour cette raison nuire à une approche objective de celle qui a été l’une des femmes les plus célèbres de l’Antiquité.

12 août 1687 : bataille de Mohács. Défait turque.

La bataille de Mohács, livrée le , a opposé les Turcs de l’Empire ottoman, emmenés par le grand vizir Sari Süleyman Pacha, aux forces de l’armée impériale du Saint-Empire romain germanique sous Léopold 1er, empereur des Romains, commandées par Charles de Lorraine. La défaite des Turcs porta un coup d’arrêt définitif à l’expansion de l’empire ottoman en Europe.

Depuis la bataille du Kahlenberg en septembre 1683, les forces impériales ont pris l’initiative. Dans les années suivantes, l’armée commandée par Charles de Lorraine s’empare de plusieurs forteresses (telles que Esztergom, Vác et Pest) et, en 1686, reprend l’ancienne capitale hongroise de Buda. À la fin de l’année 1686, les Ottomans font des ouvertures de paix mais les Habsbourg voient désormais une chance de conquérir toute la Hongrie et ces offres sont rejetées.

En avril 1687, l’armée principale (d’environ 40 000 hommes) sous le commandement de Charles de Lorraine avance le long du Danube vers Osijek, sur la Drave, alors qu’une seconde armée (d’environ 20 000 hommes) dirigée par l’électeur de Bavière Maximilien-Emmanuel progresse le long de la Tisza en direction de Petrovaradin. Les deux armées font leur jonction au mois de juillet.

L’armée ottomane, quant à elle, commandée par le grand vizir Sari Suleyman Pacha, reste en position devant le principal point de traversée de la Drave, à Osijek, avec l’intention de le protéger. À la fin du mois de juillet, les Impériaux établissent une tête de pont sur les rives de la Drave et cherchent la bataille mais les Ottomans restent passifs et se satisfont de quelques bombardements d’artillerie.

À cause du terrain, Charles de Lorraine ne peut étudier le camp fortifié ottoman et décide d’attendre au lieu d’attaquer tout de suite malgré les critiques de ses subordonnés et de l’empereur Léopold 1er. Cette hésitation à attaquer est perçue par le grand vizir comme un signe de démoralisation des Impériaux et, au début du mois d’août, grâce à de brillantes manœuvres, il les contraint à descendre la Drave jusqu’à Mohács, en direction de la position fortifiée ottomane. Les Ottomans ont établi une autre position fortifiée au village de Darda, au nord d’Osijek, mais elle est cachée par la végétation touffue et donc hors de vue des Impériaux, qui ne suspectent pas la présence des Ottomans dans les alentours.

Au matin du , Charles V de Lorraine décide d’avancer vers Siklós, dont le terrain ferait un champ de bataille approprié. L’aile droite de l’armée Habsbourg se met en mouvement à travers une zone très boisée et le grand vizir voit là la chance qu’il attendait. Il donne l’ordre d’attaquer l’aile gauche des Impériaux, commandée par Maximilien-Emmanuel, et 8 000 sipahis de la cavalerie ottomane tentent de la contourner par la gauche. L’électeur de Bavière envoie immédiatement un messager à Charles de Lorraine, l’informant que son aile est menacée, et se prépare à résister à l’assaut des Ottomans deux fois supérieurs en nombre. L’infanterie impériale réussit à tenir ses positions et des régiments de cavalerie stoppent l’attaque des sipahis.

Le grand vizir est surpris de cette résistance inattendue et ordonne de cesser l’assaut. L’artillerie ottomane continue de bombarder les positions des Habsbourg mais l’infanterie impériale prend une position défensive derrière ses fortifications. Cette accalmie donne à l’aile droite des Impériaux le temps de revenir à son point de départ et Maximilien-Emmanuel et le margrave Louis-Guillaume de Bade-Bade persuadent Charles de Lorraine de lancer une contre-attaque à grande échelle. Vers 15 heures, l’armée impériale est prête à contre-attaquer mais c’est à ce moment que le grand vizir décide d’attaquer à nouveau. À nouveau, les sipahis soutiennent l’attaque frontale des janissaires en tentant de déborder l’aile adverse. L’infanterie du margrave de Bade résiste à l’assaut et lance une contre-attaque sur les fortifications ottomanes, contre-attaque emmenée par les troupes d’Eugène de Savoie-Carignan. La cavalerie ottomane est inefficace à cause du terrain difficile et la résistance des Turcs vacille, les conduisant bientôt à battre en retraite.

Une dense forêt empêche l’aile droite des Habsbourg de se mêler à l’action et, en tentant une manœuvre de contournement, les colonnes des Impériaux se perdent dans les bois. Malgré cela, l’aile gauche remporte la bataille quasiment à elle toute seule, la retraite ottomane se transformant en déroute. Les pertes des Impériaux sont très légères alors que celles des Ottomans sont estimées à environ 10 000 morts, outre celle de la majorité de leur artillerie (environ 66 canons). Les Impériaux se saisissent aussi de 160 drapeaux et de la splendide tente de commandement du grand vizir.

Après la bataille, l’empire ottoman connaît une grave crise et des mutineries éclatent parmi ses troupes. Le grand vizir, qui craint pour sa vie, fuit son armée pour gagner Constantinople où les nouvelles de la défaite et des mutineries arrivent début septembre. Un nouveau grand vizir est nommé mais, avant qu’il puisse prendre son commandement, l’armée ottomane se désintègre et les janissaires et les sipahis décident de rentrer à Constantinople de leur propre chef. Sari Suleyman Pacha est exécuté et Fazıl Mustafa Köprülü est nommé régent. Il consulte les leaders des janissaires et des sipahis ainsi que d’autres personnalités influentes de l’empire et, le , cette assemblée décide de déposer le sultan Mehmed IV et de placer sur le trône son frère, Suleiman II.

La désintégration de l’armée ottomane permet aux armées des Habsbourg de conquérir de larges territoires, notamment les villes d’Osijek, Petrovaradin, Sremski Karlovci, Ilok, Valpovo, Požega et Eger. La plus grande partie de la Slavonie et de la Transylvanie tombe sous contrôle impérial et, le , Léopold 1er obtient à la diète de Presbourg que les empereurs Habsbourg soient désormais également rois de Hongrie. Pendant un an, l’empire ottoman est paralysé et les impériaux s’emparent même de Belgrade en 1688, ville qu’ils reperdent deux ans plus tard.

12 août 1759 : bataille de Kunersdorf (guerre de Sept Ans).

La bataille de Kunersdorf, qui a lieu le , pendant la guerre de Sept Ans, oppose l’armée prussienne, commandée par Frédéric II, aux armées russe et autrichienne. C’est une des pires défaites subies par la Prusse durant cette guerre. Le nom de la bataille se réfère à un village alors situé dans la marche de Brandebourg, aujourd’hui Kunowice, en Pologne, à environ 80 km à l’est de Berlin.

Pendant l’été 1759, l’armée russe, commandée par le maréchal Piotr Saltykov, traverse la Pologne pour venir à la rencontre de ses alliés autrichiens. Elle bat un contingent prussien à Kay le 23 juillet, puis fait sa jonction avec un contingent autrichien commandé par Ernst Gideon von Laudon, accompagné d’un envoyé militaire français, le marquis de Montalembert, à Kunersdorf, à l’est de Francfort-sur-l’Oder.

C’est la première fois que la coalition franco-austro-russe est en mesure de coordonner ses opérations contre Frédéric II. Les forces russes et autrichiennes, au total 65 000 hommes, sont nettement supérieures aux forces prussiennes.

Frédéric, qui a déjà personnellement affronté les Russes à Zorndorf (25 août 1758), se déclare résolu à les écraser « pour leur faire perdre l’envie de mettre à l’avenir le pied dans son pays et de le ravager. »

La bataille dure toute la journée avec des pertes considérables de part et d’autre.

Un mouvement tournant des Prussiens échoue et leur attaque n’atteint que la plus petite partie des lignes adverses.

Au cours de cette bataille, Frédéric II n’échappe à la capture que grâce au commandant d’escadron Joachim Bernhard von Prittwitz. Découragé par la perte ou la fuite de ses meilleurs soldats, le roi se serait écrié : « N’y aurait-il pas un maudit boulet qui puisse m’atteindre ? ». Il perd 20 000 à 25 000 hommes (40 % de son armée) dont 6 271 tués. Cependant, beaucoup de ses hommes dispersés après la bataille, rallieront l’armée par la suite.

Cette victoire ouvre aux alliés la route de Berlin, d’autant plus que l’armée principale autrichienne commandée par le maréchal von Daun est en train de repousser les Prussiens de l’électorat de Saxe, conquis par Frédéric en 1756. Celui-ci, ne croyant plus possible de résister en Saxe, ordonne au commandant de la garnison de Dresde de se préparer à évacuer la ville avec son trésor de guerre, ce qui a lieu le après un court siège.

Dans une lettre du 1er à son frère Henri, Frédéric qualifie de « miracle » l’inaction de ses adversaires dans la région de Berlin. Il échappe au pire grâce à la mésentente des coalisés : Saltykov est mécontent de la prudence de von Daun qui, après la défaite d’un de ses contingents à Hoyerswerda (25 septembre), se replie à Dresde au lieu de rejoindre les Russes sur l’Oder.

Il y a aussi des problèmes de ravitaillement : les Autrichiens ne sont pas en mesure de tenir leur promesse de ravitailler leurs alliés russes dans un pays ravagé, aussi l’armée russe souffre bientôt de la disette.

Les Autrichiens conservent tout de même Dresde que Frédéric II tentera vainement de reprendre l’année suivante (siège de Dresde, juillet 1760).

12 août 1920 : la Marine nationale reçoit deux dirigeables allemands Zeppelin.

Ils sont rebaptisés « Dixmude » et « Méditerranée ». Ces géants des airs, dommages de guerre issus du traité de Versailles, sont armés par un équipage de marins répartis en état-major, pilotes, arrimeurs, mécaniciens et radios.

Le « Dixmude » est un dirigeable rigide Zeppelin LZ114 d’une longueur de 226,5 m, diamètre 24 m et volume d’environ 68 500 m³. Propulsé par six moteurs Maybach de 260 chevaux, il peut naviguer jusqu’à 120 km/h avec une autonomie portée à plus de 160 heures. Son équipage compte 39 marins. Le second, « Méditerranée » (LZ121 Nordstern), plus petit, mesure 130 m et un volume de 22 500 m³. Les deux sont exploités à la base aéronautique de Cuers-Pierrefeu (Var), équipée de hangars spécifiques, d’usines à hydrogène et de camps pour leur entretien et ravitaillement.

Le « Dixmude », est mis en service à Cuers en 1923 après des lenteurs dues à des restrictions budgétaires et des difficultés techniques. Sous le commandement du lieutenant de vaisseau Jean du Plessis de Grenédan, il réalise plusieurs vols d’essai et raids remarquables, dont un record de distance de 7 200 km en 118 heures. Sa carrière est tragiquement interrompue le 21 décembre 1923 quand, revenant d’une mission au-dessus du Sahara, il est frappé par la foudre lors d’un orage au large de la Sicile et s’abîme en mer, causant la mort de 50 personnes dont l’équipage de 39 marins.

Le « Méditerranée », plus modeste, est surtout utilisé pour l’instruction et les exercices de la Marine, n’ayant pas la même envergure opérationnelle que le Dixmude. Il assure des missions de formation pour l’équipage et devient un élément d’apprentissage de l’aéronautique navale. Contrairement au Dixmude, son histoire opérationnelle est moins marquée par des exploits, mais il joue un rôle important dans le développement des compétences liées aux dirigeables au sein de la Marine française jusqu’en 1926.

Ces dirigeables, symboles d’ambition et d’innovation, furent aussi un défi colossal : entre coûts d’entretien élevés, production complexe d’hydrogène et aléas météo, ils marquèrent l’apogée puis le déclin des dirigeables dans la Marine, au profit d’aéronefs plus modernes et fiables.

Source : Romain GRAND / LinkedIn

12 août 1944 : Alençon est la première ville libérée des Français (2e DB).

- Le 1er août 1944, le 2e DB de Leclerc débarque à Utah Beach.

- Le 9, elle arrive au Mans puis livre la bataille dans la région de Mortain-Falaise.

- Le 12, elle entre dans Alençon.

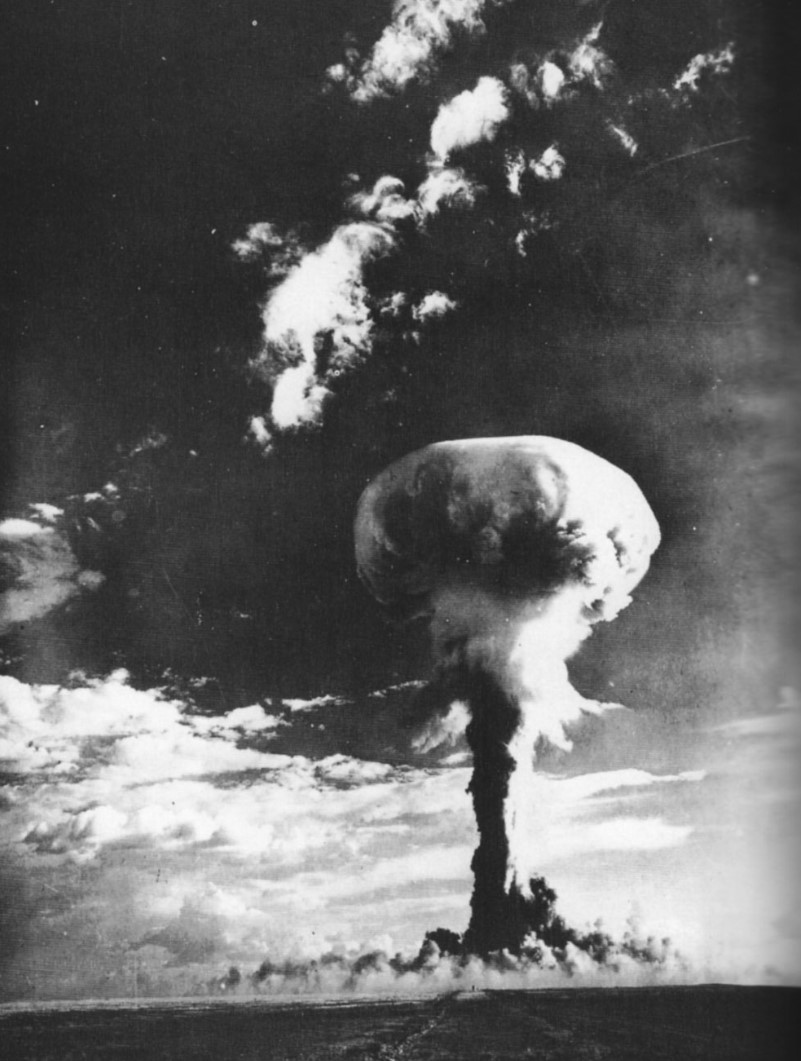

12 août 1953 : l’URSS fait exploser sa première bombe H.

RDS-6, le premier essai soviétique d’une bombe à hydrogène, eut lieu le . Il fut surnommé « Joe 4 » par les Américains. Elle utilisait une conception en millefeuille de combustibles de fission et de fusion (uranium 235 et deutérure de lithium 6) et développa une puissance de 400 kilotonnes, principalement due aux réactions de fission plutôt qu’à partir de celles de la fusion.

Dans ce type d’engin, on rajoute pour l’« enrichir » (en améliorer la puissance en la dopant) un mélange gazeux d’isotopes hydrogène, du deutérium et du tritium, en couches. L’apport de l’hydrogène permet de fissionner plus efficacement le plutonium et d’augmenter la puissance de la bombe, de 2,5 à 5 fois. Ou vu autrement, de diviser par deux la masse de plutonium nécessaire (sans aller au-dessous du minimum de la masse critique).

Étant construite comme une bombe à un étage, elle ne peut être pleinement définie comme une bombe H.

L’explosion de cette bombe a été équivalent à 400 kt de TNT. Les bombes H à étages dépassent la mégatonne.

« Joe-4 » suscita des inquiétudes au sein du gouvernement et de l’armée américains car, contrairement à « Mike », l’engin soviétique était une arme lancinante, dont les États-Unis ne disposaient pas encore. Ce premier engin, cependant, n’était sans doute pas une véritable bombe à hydrogène et ne pouvait atteindre que des puissances explosives de plusieurs centaines de kilotonnes (sans jamais atteindre la puissance de plusieurs mégatonnes d’une arme à étages). Il n’en restait pas moins un puissant outil de propagande pour l’Union soviétique, et les différences techniques étaient assez subtiles pour l’opinion publique et les responsables politiques américains. Moins d’un an après l’explosion de « Mike », « Joe-4 » semblait valider les affirmations selon lesquelles les bombes étaient inévitables et donner raison à ceux qui avaient soutenu le développement du programme de fusion.

12 août 1986 : lancement de l’opération Meltem (Liban).

À l’été 1986, le Liban s’enfonce de plus en plus dans la guerre civile. Seule la France continue de remplir ses engagements au Sud- Liban en y maintenant une force d’interposition.

Au début du mois d’août, les milices du Hezbollah attaquent et encerclent les positions du 9e RCP. Si les parachutistes maintiennent leur dispositif, ils demeurent bloqués dans leurs postes. Pour les désengager la France met sur pied un groupement aéronaval. Le 12 août le 5e RHC et le 4e RHCM sont mis en alerte pour former un détachement hélicoptères, qui à partir de la mer, se voit confier la mission d’extraire les éléments français de la FINUL.

Fin août ce détachement, placé sous le commandement du lieutenant-colonel LADEVEZE, qui comprend 7 PUMA, 6 GAZELLE et une centaine d’hommes, rejoint le porte-avions Foch, armé en version mixte (avions/hélicoptères), qui prend la mer à destination du Liban.

Début septembre la tension décroit sur zone, les postes français peuvent être débloqués. Cependant, la situation demeurant toujours très tendue, le gouvernement français maintient le déploiement du groupe aéronaval.

Fin septembre le détachement est scindé en deux, les GAZELLE aux ordres du chef de bataillon RICHARD quittent le porte-avions pour rejoindre le TCD Ouragan.

Mi-octobre la conjoncture redevenant plus calme au Sud-Liban la France met fin à l’opération MELTEM. Le porte-avions, le TCD et le détachement hélicoptères rentrent en France à la fin du mois d’octobre 1986.

Source : ALAT.FR