15 août 778 : bataille de Roncevaux.

La bataille de Roncevaux, qui a lieu le 15 août 778, est un épisode des guerres entre le royaume des Francs, dirigé depuis 768 par le Carolingien Charlemagne, et les musulmans de l’émirat de Cordoue, qui contrôlent une grande partie de l’Espagne. En 778, Charlemagne s’engage dans une campagne dont l’objectif est prendre, en relation avec des musulmans en rébellion contre l’émir, le contrôle de Saragosse, mais c’est un échec.

La bataille de Roncevaux a lieu alors que l’armée franque est sur le chemin du retour vers la Francie, après avoir au passage effectué des déprédations dans la ville vasconne de Pampelune. Concrètement, il s’agit d’une embuscade tendue par des soldats vascons dans les Pyrénées, aboutissant à la destruction de l’arrière-garde de l’armée franque et occasionnant la mort de plusieurs personnalités, notamment le comte Roland, préfet de la marche de Bretagne, commandant de l’arrière-garde.

Cette embuscade, qui est relatée vers 830 par le chroniqueur Éginhard dans sa Vita Karoli Magni (chapitre IX) et évoquée brièvement par d’autres sources, va devenir célèbre deux siècles plus tard à travers la Chanson de Roland, chanson de geste composée au XIe siècle dont le personnage principal est le chevalier Roland, neveu de l’empereur Charlemagne.

Lire sur Theatrum Belli : La bataille de Rpncevaux et la mort héroïque de Roland « le Preux », neveu de Charlemagne

15 août 1717 : traité d’alliance et de garantie réciproque entre la France, la Russie et la Prusse.

Pierre le Grand accède au pouvoir en 1689. Il affermit son trône par une victoire éclatante sur l’Empire ottoman. Conscient des retards de son pays, il entreprend un long périple en Europe, la Grande Ambassade, dont la France est exclue. Louis XIV est hostile à un rapprochement avec un souverain qui a défait un allié du royaume de France et qui au tournant du XVIIIe siècle gagne d’importants territoires aux dépens de la Suède, un autre allié de la France. Pierre le Grand entreprend d’y édifier Saint-Pétersbourg, dont il fait sa nouvelle capitale.

En 1715, la mort de Louis XIV ouvre de nouvelles perspectives. Désireux de nouer une alliance, le tsar se rend en France en . Ce voyage aboutit à la signature à Amsterdam le d’un traité d’alliance et de commerce entre la France, la Russie et la Prusse, acte fondateur de la relation diplomatique franco-russe. Ce traité et celui de Nystad qui consacre en 1721 la victoire de la Russie sur la Suède dans la grande guerre du Nord, témoignent de la place incontestable qu’occupe désormais la Russie dans le système politique européen. Des ambassades permanentes sont ouvertes dans les deux pays. Les réticences françaises à l’égard de l’approfondissement de l’alliance franco-russe demeurent vives, en raison notamment de la priorité accordée à l’alliance avec l’Angleterre. Les relations sont aussi brouillées par le fait que la France ne reconnaît qu’en 1745 — et encore, partiellement — le titre impérial que lui décerne le Sénat de Russie en accord avec le Saint-Synode au lendemain de la victoire de Poltava en 1721.

15 août 1769 : naissance de Napoléon Bonaparte.

Napoléon Bonaparte, né le à Ajaccio en Corse et mort le à Longwood sur l’île de Sainte-Hélène, est un militaire et homme d’État français. Il est le premier empereur des Français du au et du au , sous le nom de Napoléon 1er.

Second enfant de Charles Bonaparte et Letizia Ramolino, Napoléon Bonaparte devient en 1793 général dans les armées de la Première République française, née de la Révolution, où il est notamment commandant en chef de l’armée d’Italie puis de l’armée d’Orient. Arrivé au pouvoir en 1799 par le coup d’État du 18 Brumaire, il est Premier consul — consul à vie à partir du — jusqu’au , date à laquelle l’Empire est proclamé par un sénatus-consulte suivi d’un plébiscite. Il est sacré empereur, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, le , par le pape Pie VII, en même temps que son épouse Joséphine de Beauharnais.

Second enfant de Charles Bonaparte et Letizia Ramolino, Napoléon Bonaparte devient en 1793 général dans les armées de la Première République française, née de la Révolution, où il est notamment commandant en chef de l’armée d’Italie puis de l’armée d’Orient. Arrivé au pouvoir en 1799 par le coup d’État du 18 Brumaire, il est Premier consul — consul à vie à partir du — jusqu’au , date à laquelle l’Empire est proclamé par un sénatus-consulte suivi d’un plébiscite. Il est sacré empereur, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, le , par le pape Pie VII, en même temps que son épouse Joséphine de Beauharnais.

En tant que général en chef et chef d’État, Napoléon tente de briser les coalitions montées et financées par le royaume de Grande-Bretagne et qui rassemblent, à partir de 1792, les monarchies européennes contre la France et son régime né de la Révolution. Il conduit les armées françaises d’Italie au Nil et d’Autriche à la Prusse et à la Pologne : les nombreuses et brillantes victoires de Bonaparte (Arcole, Rivoli, Pyramides, Marengo, Austerlitz, Iéna, Friedland), dans des campagnes militaires rapides, disloquent les quatre premières coalitions. Les paix successives, qui mettent un terme à chacune de ces coalitions, renforcent la France et donnent à Napoléon un degré de puissance jusqu’alors rarement égalé en Europe, lors de la paix de Tilsit (1807).

Napoléon 1er réforme durablement l’État, en restaurant son autorité et sa primauté. La France connaît d’importantes réformes, qui font de Napoléon l’un des pères fondateurs des institutions contemporaines françaises. En ce sens, les codifications napoléoniennes, dont le Code civil de 1804, permettent de renforcer les libertés individuelles ou l’égalité des citoyens devant la loi, en opérant une synthèse par la garantie de certains acquis révolutionnaires et la reprise de principes traditionnels issus de l’Ancien Régime. L’administration française est réorganisée, avec la création des préfets dans les départements. De même, une nouvelle monnaie émerge, le franc, tandis qu’est instaurée la Banque de France. Le Conseil d’État est également créé, tout comme les lycées.

Il tente également de renforcer l’empire colonial français de l’Ancien Régime en outre-mer. Alors que la révolution haïtienne tourne à la sécession dans cette colonie, Napoléon rétablit l’esclavage en 1802. Toujours pour des raisons politiques, Napoléon revend la Louisiane aux États-Unis en 1803. Il perd cependant la plupart des colonies qui l’intéressaient face aux Britanniques, et perd Saint-Domingue à la suite de l’échec de l’expédition militaire préalable (1802-1803), visant à combattre les indépendantistes.

Il porte le territoire français à son extension maximale en Europe, avec 134 départements en 1812, transformant Rome, Hambourg, Barcelone et Amsterdam en chefs-lieux de départements français. Il est aussi président de la République italienne de 1802 à 1805, roi d’Italie de 1805 à 1814, médiateur de la Confédération suisse de 1803 à 1813 et protecteur de la confédération du Rhin de 1806 à 1813. Ses victoires lui permettent d’annexer à la France de vastes territoires et de gouverner la majeure partie de l’Europe continentale en plaçant les membres de sa famille sur les trônes de plusieurs royaumes : Joseph à Naples puis en Espagne, Louis en Hollande, Jérôme en Westphalie et son beau-frère Joachim Murat à Naples. Il crée également un duché de Varsovie, sans restaurer formellement l’indépendance polonaise, et soumet temporairement à son influence des puissances vaincues telles que le royaume de Prusse et l’empire d’Autriche.

Alors qu’ils financent des coalitions de plus en plus générales, les alliés contre la France finissent par remporter des succès décisifs en Espagne (bataille de Vitoria) et en Allemagne (bataille de Leipzig) en 1813. Son intransigeance devant ces revers lui fait perdre le soutien de pans entiers de la nation française, tandis que ses anciens alliés ou vassaux se retournent contre lui. Amené à abdiquer en 1814 après la prise de Paris, capitale de l’Empire français, et à se retirer à l’île d’Elbe, il tente de reprendre le pouvoir en France, lors de l’épisode des Cent-Jours en 1815. Capable de reconquérir la France et d’y rétablir le régime impérial sans coup férir, il amène pourtant, à la suite de diverses trahisons et dissensions de ses maréchaux, le pays dans une impasse avec la lourde défaite de Waterloo, qui met fin à l’Empire napoléonien et assure la restauration de la dynastie des Bourbons. Sa mort en exil, à Sainte-Hélène, sous la garde des Britanniques, fait l’objet de nombreuses controverses.

Objet dès son vivant d’une légende dorée comme d’une légende noire, il doit sa très grande notoriété à son habileté militaire, récompensée par de nombreuses victoires, et à sa trajectoire politique étonnante, mais aussi à son régime despotique et très centralisé ainsi qu’à son ambition, qui se traduit par des guerres meurtrières (au Portugal, en Espagne et en Russie) avec des millions de morts et blessés, militaires et civils pour l’ensemble de l’Europe. Considéré par de nombreux historiens ou spécialistes militaires comme l’un des plus grands commandants de l’histoire, ses guerres et campagnes sont étudiées dans les écoles militaires du monde entier.

15 août 1799 : bataille de Novi.

La bataille de Novi se déroule le 28 thermidor an VII (), lors de la Campagne d’Italie, pendant la guerre de la deuxième coalition. Elle s’achève par la victoire de l’armée austro-russe, sous les ordres d’Alexandre Souvorov, contre les troupes françaises du général Barthélemy Catherine Joubert. Celles-ci, qui en sont à leur troisième défaite en six mois, sont alors chassées d’Italie qu’elles occupaient depuis la campagne de Napoléon Bonaparte en 1797.

Les armées de Souvorov sont entrées en Italie au printemps 1799. Elles ont remporté la victoire à Cassano contre le général Moreau et à La Trébie contre le général Macdonald, reprenant ainsi une grande partie du nord de l’Italie aux Français.

Sieyès nomme le général Joubert à la tête de l’armée française d’Italie, car il le croit capable de redresser la situation. Il emmène avec lui un renfort de 20 000 conscrits, portant ainsi son armée à 30 000 hommes. Théoriquement, Souvorov possède 70 000 soldats à son service, mais nombre d’entre eux ont été laissés en garnison en différentes places d’Italie du Nord. À Novi, pour la bataille qui s’annonce, il ne dispose que de 45 000 hommes.

La réputation d’Alexandre Souvorov n’est plus à faire. Depuis 1768, date où il a battu la Confédération de Bar en Pologne, il n’a jamais perdu une bataille. Sa réputation d’invincibilité atteint son zénith lors de la guerre russo-turque, alors qu’il s’empare des forteresses réputées imprenables d’Otchakov et d’Izmaïl. En 1794, il écrase l’insurrection polonaise lors des batailles de Maciejowice et de Praga. C’est l’empereur d’Autriche qui a insisté auprès du tsar Paul Ier, pour qu’il soit nommé à la tête des forces austro-russes chargées de reconquérir l’Italie.

Le général Barthélemy Catherine Joubert a à peine trente ans mais il n’est pas novice dans la guerre. En 1797, il a secondé brillamment Napoléon Bonaparte dans sa campagne d’Italie, s’illustrant à Montenotte, Millesimo, Mondovi et surtout Rivoli. Nommé commandant en chef en Italie, en octobre 1798, il force le roi de Sardaigne à abdiquer, mais donne sa démission lorsqu’il apprend que les commissaires civils du Directoire veulent restreindre son indépendance. Après la défaite de La Trebbia, Sieyès le rétablit dans ses fonctions avec les pleins pouvoirs.

Lorsque Souvorov apprend la nomination de Joubert, il commet l’erreur de le sous-estimer en déclarant : C’est un jouvenceau qui vient à l’école, nous allons lui donner une leçon.

Au lieu de réunir ses forces en un seul point, il décide que chacun des trois corps d’armée aura des objectifs différents et devra se battre sans se préoccuper de ce que font les deux autres. Son aile droite, commandée par le général autrichien Pál Kray, devra enfoncer l’aile gauche française et prendre Novi de revers. L’aile gauche, sous les ordres du russe Pierre de Bagration, reçoit l’ordre de contenir l’aile droite française. Souvorov commandera l’armée du centre et s’occupera de s’emparer de Novi.

Du côté français, Joubert a pris le commandement de son aile gauche, donnant le centre au général Moreau et l’aile droite au général François Watrin.

Le combat commence à cinq heures du matin avec une attaque foudroyante de Souvorov. À droite, le général Kray tente de s’emparer des hauteurs de Pasturana afin de prendre les Français à revers. Il est arrêté par Joubert, mais réussit tout de même à enfoncer le 20e légère. Joubert se met à la tête d’une colonne de grenadiers, va à leur aide et se prépare à contre-attaquer quand il est atteint mortellement d’une balle. Évacué, il mourra avant la fin de la bataille.

Moreau, à la tête du secteur centre, prend alors le commandement suprême et envoie le général Pérignon remplacer Joubert sur le flanc gauche tenter de repousser Kray. Lui-même en a plein les bras contre l’armée de Souvorov, tentant de s’emparer de Novi. L’offensive de Kray se solde par un échec.

À gauche, Bagration, qui vient d’apprendre les difficultés de Kray, tente d’opérer une diversion en marchant sur le poste de Novi. Watrin, qui a vu la manœuvre, le repousse et lance aussitôt une contre-offensive.

En début d’après-midi, Souvorov sait que son plan d’attaque n’a pas fonctionné. Lui-même a réussi à repousser Moreau dans Novi mais la place n’est pas encore prise.

Une manœuvre du général autrichien Melas change la donne lorsqu’il parvient à occuper un plateau entre Novi et l’aile droite de l’armée française. À cinq heures du soir, il parvient à la prendre de revers, ce que n’avaient réussi ni Kray ni Bagration. Pressentant le danger, Moreau décide d’évacuer Novi et donne le signal de la retraite. Celle-ci se transforme en débandade lorsqu’une nouvelle offensive de Kray refoule l’aile gauche. Les troupes françaises se dispersent dans toutes les directions malgré les efforts de Moreau pour les rallier. En soirée, Souvorov entre en vainqueur dans Novi.

Chez les Français, le bilan de la bataille est de 1 500 morts, 5 000 blessés et 3 000 prisonniers. Chez les Russes et les Autrichiens, il est de 1 800 morts, 5 200 blessés et 1 200 prisonniers.

À la suite de la bataille de Novi, l’armée française doit évacuer l’Italie. À moyen terme, elle a cependant peu de conséquences car Napoléon Bonaparte revient au printemps 1800 y rétablir la situation.

15 août 1917 : naissance du général Jacques Andrieux.

Jacques Andrieux est né le 15 août 1917 à Lorient. Il est le fils du médecin-commandant Jacques Andrieux qui sera déporté pour faits de résistance en Allemagne d’où il ne reviendra pas.

Il s’engage dans l’armée de l’Air en 1937. En 1939, il est sous-officier pilote militaire en attente de transformation. Refusant la défaite, il cherche un moyen de quitter la Bretagne. Pour rejoindre l’Angleterre, il se fait passer pour armateur et achète un langoustier avec lequel il s’évade de Camaret-sur-mer, le 16 décembre 1940 pour rejoindre Penzance, en Grande-Bretagne.

Il s’engage dans les FAFL, puis suit un entraînement aérien dans la RAF. En opération de guerre avec le 130 Squadron de la RAF à Perranporth, en Cornouailles, il prend part à de nombreuses missions : protection de bombardiers, attaques de bateaux, de terrains d’aviation ennemis, destruction de radar, combats aériens. Promu lieutenant en 1943, Il est affecté au 91 Squadron à Hawkinge et Tangmere avec Jean Maridor et Henri de Bordas. Le 26 août 1944, il prend le commandement du Groupe de Chasse 341 « Alsace », après la mort en combat aérien du Commandant Schloesing.

Il participe à la tête du groupe à toutes les actions offensives jusqu’à la fin des hostilités. Il est titulaire de 12 victoires aériennes homologuées. Il a endommagé 2 appareils ennemis et a détruit deux bateaux. il totalise 1 000 h de vol de guerre et son appareil a été gravement endommagé par la DCA allemande à 18 reprises. Il termine la guerre à l’Operational Training Unit n° 80 à Ouston, Angleterre, avec le grade de Wing Commander.

Il commande ensuite le Centre d’Instruction à la Chasse sur la base aérienne de Meknès, au Maroc, où il instruira tous les jeunes officiers pilotes de Chasse de l’armée de l’Air jusqu’en 50. Le commandant Andrieux prend ensuite le commandement en second de la 2e Escadre de Chasse à Dijon avant d’assurer le commandement en second de la 4e Brigade aérienne à Bremgarten, en Allemagne. Il commande ensuite la 12e Escadre de Chasse à Cambrai. Lieutenant-colonel en 1954, il dirige le poste de commandement Air à Batna et Nementcha (Algérie) de janvier 56 à fin 57.

Promu au grade de Général de brigade aérienne en 1966, il est expert militaire Air auprès de la Commission de défense nationale de l’Assemblée nationale. En congé du personnel navigant en août 1970.

Dans le civil, il sera successivement Directeur de la gare internationale de GARONOR (1966-70), secrétaire général de la société Vibrachoc (1970-74), Directeur Général de la société Holding Rellmitt Inter (1974-78) et administrateur du journal L’Aurore (1978).

Il est décédé le 21 janvier 2005 à Saint-Georges de Didonne en Charente-Maritime où il est inhumé.

• Grand Croix de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération

• Grand Croix de l’Ordre national du Mérite

• Croix de Guerre 39/45 (13 palmes)

• Croix de la Valeur Militaire (2 palmes)

• Médaille de l’Aéronautique

• Chevalier du Mérite Agricole

• Silver Star (USA)

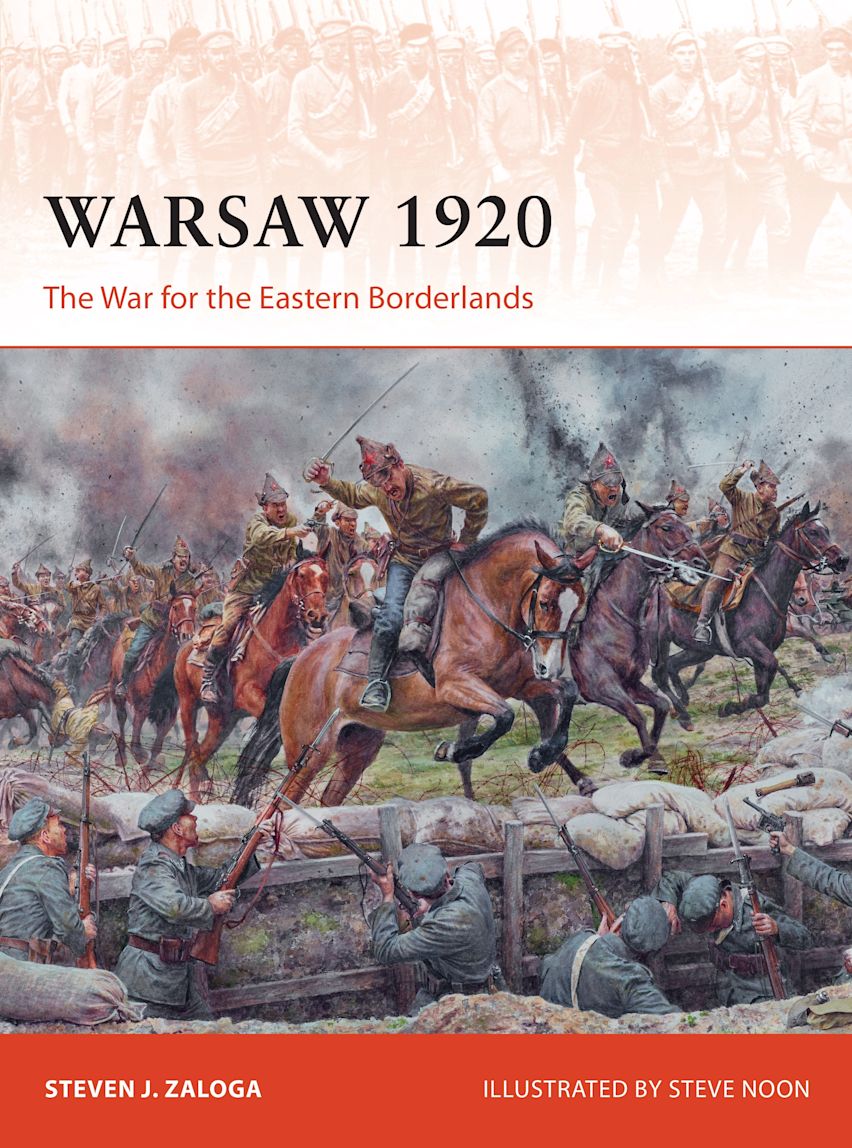

15 août 1920 : victoire de la Pologne contre l’avancée des troupes soviétiques (guerre polono-soviétique).

La bataille de Varsovie, également connue sous le nom de Miracle sur la Vistule, fut une série de batailles qui aboutirent à une victoire polonaise décisive et à la désintégration complète de l’Armée rouge en août 1920 pendant la guerre polono-soviétique. Après l’offensive polonaise sur Kiev, les forces soviétiques lancèrent une contre-attaque victorieuse à l’été 1920, forçant l’armée polonaise à se replier vers l’ouest. Les forces polonaises semblaient au bord de la désintégration et les observateurs prédisaient une victoire soviétique décisive. La bataille de Varsovie débuta en août 1920, alors que les forces de l’Armée rouge, commandées par Mikhaïl Toukhatchevski, approchaient de Varsovie, la capitale polonaise , et de la forteresse de Modlin toute proche. Le 16 août, les forces polonaises, commandées par Józef Piłsudski, contre-attaquèrent par le sud, perturbant l’offensive ennemie et forçant les forces russes à un repli désorganisé vers l’est et au-delà du Niémen. Les pertes russes étaient estimées à 10 000 tués, 500 disparus, 30 000 blessés et 66 000 prisonniers, contre environ 4 500 tués, 10 000 disparus et 22 000 blessés pour les Polonais. La défaite a paralysé l’Armée rouge ; Vladimir Lénine, le dirigeant bolchevique, l’a qualifiée d’« énorme défaite » pour ses forces. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs autres victoires polonaises ont assuré l’indépendance de la Pologne et ont conduit à un traité de paix avec la Russie soviétique et l’Ukraine soviétique plus tard cette année-là, sécurisant les frontières orientales de l’État polonais jusqu’en 1939. L’homme politique et diplomate Edgar Vincent (1857-1941) considère cet événement comme l’une des batailles les plus importantes de l’histoire, figurant dans sa longue liste des batailles les plus décisives, car la victoire polonaise sur les Soviétiques a stoppé la propagation du communisme vers l’ouest de l’Europe. Une victoire soviétique, qui aurait conduit à la création d’un gouvernement communiste en Pologne, aurait placé les Soviétiques directement sur la frontière allemande.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Pologne s’est battue pour préserver son indépendance nouvellement retrouvée, perdue lors des partages de la Pologne en 1795, et pour tracer les frontières d’une nouvelle fédération multinationale (Intermarium) à partir des territoires de ses anciens pays partageurs, la Russie, l’Allemagne et l’Autriche.

Français Au même moment, en 1919, les bolcheviks avaient pris le dessus dans la guerre civile russe, après avoir porté des coups paralysants au mouvement blanc russe. Vladimir Lénine voyait la Pologne comme un pont pour amener le communisme en Europe centrale et occidentale, et la guerre polono-soviétique semblait le moyen idéal de tester la force de l’Armée rouge. Les discours des bolcheviks affirmaient que la révolution devait être portée en Europe occidentale sur les baïonnettes des soldats russes et que la route la plus courte vers Berlin et Paris passait par Varsovie. Le conflit a commencé lorsque le chef de l’État polonais Józef Piłsudski a formé une alliance avec le dirigeant ukrainien Symon Petlioura (le 21 avril 1920) et que leurs forces combinées ont commencé à pénétrer en Ukraine, entrant à Kiev le 7 mai.

Les deux camps étaient engagés dans la guerre polono-ukrainienne, au milieu de revendications territoriales concurrentes. Après des revers initiaux contre la Pologne en 1919, l’Armée rouge remporta un succès écrasant lors d’une contre-offensive au début de 1920 qui annula l’opération polonaise de Kiev, forçant la Pologne à se retirer. Au milieu de l’année 1920, la survie même de la Pologne était en jeu et les observateurs étrangers s’attendaient à son effondrement à tout moment. La stratégie russe prévoyait une poussée massive vers la capitale polonaise, Varsovie. Sa capture aurait eu un effet de propagande majeur pour les bolcheviks russes, qui s’attendaient à ce que la chute de la capitale polonaise non seulement sape le moral des Polonais, mais déclenche également une série de soulèvements communistes internationaux et ouvre la voie à l’adhésion de l’Armée rouge à la Révolution allemande.

La 1re armée de cavalerie russe, commandée par Semion Boudienny, perça les lignes polonaises début juin. Les conséquences furent dramatiques : le succès de Boudienny provoqua l’effondrement de tous les fronts polonais. Le 4 juillet, le front occidental de Mikhaïl Toukhatchevski lança un assaut général en Biélorussie depuis la Bérézina, forçant les forces polonaises à battre en retraite. Le 19 juillet, l’Armée rouge s’empara de Grodno, le 22 juillet, de la forteresse de Brzesć et le 28 juillet, elle atteignit Białystok. Début août, les délégations polonaise et soviétique se rencontrèrent à Baranavichy et échangèrent des notes, mais leurs discussions n’aboutirent à rien.

Début août, la retraite polonaise s’était mieux organisée, leurs lignes de ravitaillement se raccourcissant progressivement. Au départ, Józef Piłsudski souhaitait arrêter les Soviétiques au niveau du Boug et de la ville de Brest-Litovsk, mais l’avancée soviétique aboutit à une brèche dans cette ligne, rendant ce plan obsolète. Dans la nuit du 5 au 6 août, Piłsudski, hébergé au palais du Belvédère à Varsovie, élabora un plan révisé. Dans la première phase, il prévoyait que les forces polonaises se replient de l’autre côté de la Vistule et défendent les têtes de pont de Varsovie et de la rivière Wieprz, un affluent de la Vistule au sud-est de Varsovie. Un quart des divisions disponibles serait concentré au sud pour une contre-offensive stratégique. Ensuite, le plan de Piłsudski prévoyait l’intervention des 1re et 2e armées du front central du général Józef Haller devaient jouer un rôle passif, face à la poussée soviétique principale vers l’ouest et maintenir coûte que coûte leurs positions retranchées, dernière ligne de défense de Varsovie. Dans le même temps, la 5e armée sous le commandement du général Władysław Sikorski, subordonné à Haller, défendrait la zone nord près de la forteresse de Modlin ; lorsque cela serait possible, elles devraient attaquer par derrière Varsovie, coupant ainsi les forces soviétiques qui tenteraient d’encercler Varsovie par cette direction, puis percer le front ennemi et tomber sur l’arrière du front nord-ouest soviétique. De plus, cinq divisions de la 5e armée devaient protéger Varsovie par le nord. La 1re armée du général Franciszek Latinik défendrait Varsovie elle-même, tandis que la 2e armée du général Bolesław Roja tiendrait la ligne de la Vistule, de Góra Kalwaria à Dęblin.

Le rôle crucial fut cependant confié à la Force opérationnelle nouvellement formée (également traduite par « Groupe d’attaque » ou « Armée d’attaque », du polonais Grupa Uderzeniowa ), forte d’environ 20 000 hommes, sous le commandement personnel de Piłsudski. Cette unité, composée des unités polonaises d’élite du front sud, devait être renforcée par la 4e armée du général Leonard Skierski et la 3e armée du général Zygmunt Zieliński. Après s’être retirées de la région du Boug, ces armées ne s’étaient pas dirigées directement vers Varsovie, mais avaient traversé la Wieprz et rompu le contact avec leurs poursuivants, semant ainsi la confusion chez l’ennemi quant à leur position. La mission du Groupe d’assaut était de mener une offensive rapide depuis sa position sud, dans le triangle Vistule-Wieprz. Il devait progresser vers le nord, en ciblant un point faible que les services de renseignement polonais pensaient avoir trouvé entre les fronts ouest et sud-ouest soviétiques, où leurs communications dépendaient du faible groupe Mozyr. L’objectif de cette opération était de semer le chaos sur le front occidental soviétique et de le séparer de ses réserves. Selon le plan, la 5e armée de Sikorski et le groupe d’assaut en progression se rencontreraient près de la frontière avec la Prusse-Orientale, laissant les Soviétiques encerclés.

Bien que basé sur des informations assez fiables fournies par les services de renseignements polonais et des communications radio soviétiques interceptées, le plan a été qualifié d’« amateur » par de nombreux officiers supérieurs de l’armée et experts militaires, des officiers polonais aux conseillers de la mission militaire française en Pologne qui ont rapidement souligné le manque d’éducation militaire formelle de Piłsudski.

Des critiques ont été formulées sur le plan logistique, les points de concentration suggérés se trouvant à 160 à 240 km de nombreuses unités polonaises, la plupart engagées sur le front, et ce, une semaine seulement avant la date prévue de la contre-attaque. Tous les regroupements se trouvaient à portée de frappe de l’ennemi ; si Piłsudski et son état-major se trompaient quant au moment du début de l’offensive soviétique, la contre-attaque polonaise, et même la cohésion de l’ensemble du front polonais, seraient chaotiques. Piłsudski lui-même a admis dans ses mémoires qu’il s’agissait d’un pari risqué ; il a décidé de le faire en raison de la position défaitiste des politiciens, de la crainte pour la sécurité de la capitale et du sentiment dominant qu’une chute de Varsovie équivaudrait à une défaite. Seule la situation désespérée a convaincu d’autres commandants d’armée de suivre cette voie. Ils ont compris que, dans ces circonstances, c’était le seul moyen d’éviter une défaite cuisante. Le plan semblait si désespéré et inepte que lorsque les Soviétiques en interceptèrent une copie, elle fut rejetée comme une piètre tentative de tromperie.

L’auteur du plan est un sujet de controverse. En raison de l’image politique de Piłsudski, il était largement impopulaire auprès de l’aile droite de la politique polonaise. De plus, Paderewski a déclaré aux principaux dirigeants alliés que le général français Maxime Weygand avait eu l’idée ; Paderewski savait mieux que quiconque, mais il essayait d’utiliser le soutien américain pour un retour sur la politique polonaise.Après la bataille, de nombreux rapports ont suggéré que le plan avait en fait été préparé soit par Weygand, soit par le chef d’état-major polonais Tadeusz Jordan-Rozwadowski. Selon des recherches récentes, la mission militaire française n’a proposé qu’une contre-attaque tactique mineure de deux divisions vers Mińsk Mazowiecki. Son objectif aurait été de repousser l’Armée rouge de 30 kilomètres afin de faciliter les négociations de cessez-le-feu ultérieures. D’autre part, le plan du général Rozwadowski prévoyait une poussée plus profonde dans les lignes russes depuis la région de Wieprz. Cependant, Piłsudski proposait une opération à grande échelle, avec des forces importantes engagées pour battre les forces ennemies plutôt que simplement les repousser. Le plan fut opposé par la mission française, qui ne croyait pas que l’armée polonaise serait capable de se regrouper après une retraite de 600 kilomètres. Néanmoins, pendant de nombreuses années, un mythe a persisté selon lequel c’était l’arrivée opportune des forces alliées qui avait sauvé la Pologne, un mythe dans lequel Weygand occupait le rôle central.

Davies souligne que Piłsudski « n’avait plus qu’une seule possibilité sérieuse : une contre-offensive à droite du centre, à un endroit où une force de frappe pourrait être rassemblée sur les fronts nord et sud. Il a réfléchi et vérifié ces considérations dans la nuit du 5 au 6 août, ruminant seul dans son bureau du Belvédère à Varsovie. Le matin, il a reçu Rozwadowski et ensemble, ils ont élaboré les détails. Rozwadowski a souligné l’importance de la rivière Wieprz… le soir, l’ordre n° 8358/3… était prêt et publié. » Le général Weygand a admis dans ses mémoires que « la victoire était polonaise, le plan polonais, l’armée polonaise ».

Mikhaïl Toukhatchevski prévoyait de traverser la Vistule au nord-ouest de Varsovie, autour de Włocławek, puis d’attaquer depuis cette direction pour encercler la capitale. Avec 24 divisions réparties en quatre armées sous son commandement, il prévoyait de répéter la manœuvre classique d’Ivan Paskevitch, qui en 1831, lors de l’insurrection de novembre, avait traversé la Vistule à Toruń et atteint Varsovie pratiquement sans opposition, écrasant ainsi l’insurrection polonaise. Cette manœuvre couperait également les forces polonaises de Gdańsk, seul port ouvert aux expéditions d’armes et de ravitaillement.

La principale faiblesse du plan russe résidait dans la faiblesse de sa défense du flanc sud, assurée uniquement par les marais de Pinsk et le faible groupement Mazyr (Mozyrska). Cette unité, composée de la 57e division d’infanterie, forte de 8 000 hommes, assurait la liaison entre les deux fronts soviétiques (la majeure partie du front sud-ouest russe fut engagée dans la bataille de Lviv ).

Davies soutient que l’échec soviétique fut causé par sa lenteur à déployer des forces pour une attaque frontale sur Varsovie. En revanche, les Polonais étaient rapides, rendant chaque jour de retard un handicap pour les Soviétiques. De plus, la coordination entre le commandement soviétique occidental et les trois armées du commandement sud-ouest était défaillante. Sur le plan politique, Davies soutient que les frictions au sein du commandement soviétique étaient trop fortes. Selon l’historien Thomas Fiddick en 1973, les rumeurs de désobéissance aux ordres du côté soviétique par le général Semyon Budyonny, voire Joseph Staline, étaient sans fondement. Moscou avait décidé, pour des raisons politiques, de renforcer le front de Crimée aux dépens du front polonais. Cela signifiait qu’elle remplaçait ses objectifs de révolution communiste à l’échelle européenne par une sorte de « coexistence pacifique » avec l’Occident dans un contexte de consolidation interne. Cependant, des historiens plus récents ont affirmé que Staline avait désobéi aux ordres au début d’août 1920 lorsqu’il avait tenté de conquérir Lvov plutôt que de transférer ses troupes pour aider les forces de Toukhatchevski qui attaquaient Varsovie. À Moscou, Lénine et Trotski lui reprochaient son comportement pendant la guerre polono-soviétique. Le secrétaire de Staline, Boris Bazhanov, soutenait que l’offensive contre Varsovie avait échoué parce que Staline et son armée n’avaient pas obéi aux ordres du commandant en chef. Toukhatchevski lui-même blâmait Staline pour sa défaite à la bataille de Varsovie.

LA BATAILLE

Tandis que l’Armée rouge progressait, le corps de cavalerie de Gayk Bzhishkyan, avec la 4e armée, traversa la rivière Wkra et avança vers la ville de Włocławek. Les 15e et 3e armées approchaient de la forteresse de Modlin et la 16e armée se dirigeait vers Varsovie. L’assaut final russe sur Varsovie débuta le 12 août. La 16e armée soviétique lança l’attaque à Radzymin (à seulement 23 kilomètres à l’est de la ville) et s’en empara le lendemain. Ce premier succès de l’Armée rouge incita Piłsudski à avancer ses plans de 24 heures.

La première phase de la bataille débuta le 12 août, par un assaut frontal de l’Armée rouge sur la tête de pont de Praga. Au terme de violents combats, Radzymin changea de mains à plusieurs reprises et la plupart des diplomates étrangers quittèrent Varsovie ; seuls les ambassadeurs britannique et du Vatican choisirent de rester. Le 14 août, Radzymin tomba aux mains de l’Armée rouge et les lignes de la 5e armée polonaise de Sikorski furent brisées. La 5e armée dut combattre simultanément trois armées soviétiques : les 3e, 4e et 15e. Le secteur de Modlin fut renforcé par des réserves (la brigade sibérienne et la 18e division d’infanterie fraîchement formée du général Franciszek Krajowski, deux unités d’élite aguerries au combat) et la 5e armée résista jusqu’à l’aube.

La situation fut sauvée vers minuit lorsque le 203e régiment de uhlans parvint à percer les lignes de l’Armée rouge et à attaquer un poste de commandement soviétique, ce qui entraîna la destruction d’une station radio de la 4e armée soviétique d’AD Shuvayev. Cette dernière unité ne disposait plus que d’une seule station radio, fixée sur une fréquence connue des services de renseignements polonais. Les décrypteurs polonais ne souhaitant pas que les Russes découvrent que leurs codes avaient été décryptés, la station radio soviétique restante fut neutralisée en faisant réciter le Livre de la Genèse en polonais et en latin par la station radio de Varsovie sur la fréquence utilisée par la 4e armée. Elle perdit ainsi le contact avec son quartier général et continua sa marche vers Toruń et Płock, ignorant l’ordre de Toukhatchevski de se diriger vers le sud. Le raid du 203e régiment de uhlans est parfois appelé « le miracle de Ciechanów ».

Au même moment, la 1re armée polonaise, commandée par Latinik, résistait à un assaut direct de l’Armée rouge sur Varsovie mené par six divisions de fusiliers. La lutte pour le contrôle de Radzymin obligea Józef Haller, commandant du front nord polonais, à lancer la contre-attaque de la 5e armée plus tôt que prévu.

Pendant ce temps, Piłsudski finalisait ses plans de contre-offensive. Il décida de superviser l’attaque et remit personnellement une lettre de démission de toutes ses fonctions d’État afin de pouvoir se concentrer sur la situation militaire et d’éviter que sa mort ne paralyse l’État. Il réussit à remonter le moral des troupes, entre le 12 et le 15 août, en visitant des unités de la 4e armée concentrées près de Puławy, à environ 100 kilomètres au sud de Varsovie.

À cette époque, Piłsudski commentait également l’état déplorable de la logistique de l’armée polonaise : « Dans la 1e division, près de la moitié des soldats défilaient devant moi pieds nus. » L’armée polonaise nouvellement créée n’avait guère le choix en matière d’équipement ; ses fusils et pièces d’artillerie étaient produits dans au moins six pays, chacun utilisant des munitions différentes.

La 27e division d’infanterie de l’Armée rouge a réussi à atteindre le village d’Izabelin, à 13 kilomètres au nord-ouest de la capitale, mais c’était le plus près que les forces russes s’approcheraient.

Toukhatchevski, certain que tout se déroulait comme prévu, tombait en réalité dans le piège de Piłsudski. Il n’y avait qu’une résistance polonaise symbolique sur le chemin de l’avancée principale russe au nord et à travers la Vistule, sur le flanc droit de la bataille (du point de vue de l’avancée soviétique). Dans le même temps, au sud de Varsovie, sur le front gauche de la bataille, le lien vital entre les fronts nord-ouest et sud-ouest était beaucoup plus vulnérable, protégé seulement par une petite force soviétique, le groupe Mozyr. De plus, Boudienny, commandant la 1re armée de cavalerie, une unité très redoutée par Piłsudski et d’autres commandants polonais, désobéit aux ordres du haut commandement soviétique, qui, sur l’insistance de Toukhatchevski, lui ordonna d’avancer sur Varsovie par le sud. Boudienny n’apprécia pas cet ordre, influencé par une rancune entre les généraux commandant le front sud-ouest, Alexandre Ilitch Egorov et Toukhatchevski. De plus, les manœuvres politiques de Staline, alors commissaire politique en chef du Front du Sud-Ouest, contribuèrent encore davantage à la désobéissance d’Egorov et de Boudienny. Staline, en quête de gloire personnelle, chercha à capturer Lviv, un important centre industriel assiégé. Finalement, les forces de Boudienny marchèrent sur Lviv au lieu de Varsovie, manquant ainsi la bataille.

La 5e armée polonaise contre-attaqua le 14 août, traversant la rivière Wkra. Elle affronta les forces combinées des 3e et 15e armées soviétiques (supérieures numériquement et techniquement). Les combats à Nasielsk durèrent jusqu’au 15 août et aboutirent à la destruction quasi totale de la ville. Cependant, l’avancée soviétique vers Varsovie et Modlin fut stoppée à la fin du 15 août, et ce jour-là, les forces polonaises reprirent Radzymin, ce qui remonta le moral des Polonais.

À partir de ce moment, la 5e armée de Sikorski repoussa les unités soviétiques épuisées loin de Varsovie, dans une opération quasi-Blitzkrieg. Les unités de Sikorski bénéficièrent du soutien de la quasi-totalité des quelques unités mécanisées — chars et automitrailleuses — dont disposait l’armée polonaise, ainsi que de celui des deux trains blindés polonais. Elle put progresser rapidement, à la vitesse de 30 kilomètres par jour, perturbant ainsi la manœuvre d’encerclement soviétique au nord.

Le 16 août, le groupe d’assaut polonais commandé par Piłsudski entame sa marche vers le nord depuis la rivière Wieprz. Il fait face au groupe Mazyr, un corps soviétique qui a vaincu les Polonais lors de l’opération de Kiev quelques mois plus tôt. Cependant, lors de sa poursuite des armées polonaises en retraite, le groupe Mazyr a perdu la plupart de ses troupes et se retrouve réduit à une ou deux divisions seulement, couvrant une ligne de front de 150 kilomètres sur le flanc gauche de la 16e armée soviétique. Le premier jour de la contre-offensive, une seule des cinq divisions polonaises signale une quelconque opposition, tandis que les quatre autres, appuyées par une brigade de cavalerie, parviennent à progresser de 45 kilomètres vers le nord sans rencontrer d’opposition. À la tombée de la nuit, la ville de Włodawa est libérée et les lignes de communication et de ravitaillement de la 16e armée soviétique coupées. Même Piłsudski fut surpris par l’ampleur de ces premiers succès. Les unités du groupe d’assaut parcourent environ 70 kilomètres en 36 heures. Comme prévu, elle divisa les fronts soviétiques, perturbant l’offensive, sans rencontrer de résistance significative. Le groupe Mazyr avait déjà été vaincu dès le premier jour de la contre-attaque polonaise. Les armées polonaises trouvèrent ainsi ce qu’elles espéraient : une large ouverture entre les fronts soviétiques. Elles l’exploitèrent sans pitié, poursuivant leur offensive vers le nord, suivies de deux armées qui fondirent sur l’ennemi surpris et désemparé.

Le 18 août, Toukhatchevski, depuis son quartier général de Minsk, à environ 480 km à l’est de Varsovie, prit conscience de l’ampleur de sa défaite et donna rapidement l’ordre à l’Armée rouge de se replier et de se regrouper. Il souhaitait redresser la ligne de front pour améliorer sa logistique, reprendre l’initiative et repousser les Polonais, mais la situation était devenue intenable. Ses ordres arrivèrent soit trop tard, soit pas du tout. Le 3e corps de cavalerie du général soviétique Bzhishkyan continua d’avancer vers la Poméranie, ses lignes étant menacées par la 5e armée polonaise, qui avait finalement réussi à repousser l’Armée rouge et était passée à la poursuite. Afin de couper la retraite de l’ennemi, la 1re division d’infanterie polonaise effectua une marche forcée, se déplaçant jusqu’à 21 heures par jour, de Lubartów à Białystok, parcourant 262 km en seulement six jours. Durant cette période, la division affronta l’ennemi à deux reprises. Son avancée rapide lui permit d’intercepter la 16e armée soviétique, la coupant des renforts près de Białystok et forçant la plupart de ses troupes à se rendre.

Les armées soviétiques au centre du front sombrèrent dans le chaos. Certaines divisions continuèrent à se frayer un chemin vers Varsovie, tandis que d’autres se replièrent, perdirent leur cohésion et paniquèrent. Toukhatchevski perdit le contact avec la plupart de ses forces, et les plans soviétiques furent bouleversés. Seule la 15e armée demeura une force organisée ; elle tenta d’obéir aux ordres de Toukhatchevski, protégeant le repli de la 4e armée, la plus à l’ouest. Cependant, elle fut défaite à deux reprises, les 19 et 20 août, et rejoignit la déroute générale du front nord-ouest de l’Armée rouge. Toukhatchevski n’eut d’autre choix que d’ordonner une retraite complète vers le Boug occidental. Le 21 août, toute résistance organisée cessa d’exister et, le 31 août, le front sud-ouest soviétique était complètement défait.

Bien que la Pologne ait remporté la victoire et repoussé les Russes, le plan de Piłsudski visant à déjouer et encercler l’Armée rouge n’a pas complètement réussi. Le 4 juillet, quatre armées soviétiques du front nord-ouest ont commencé à avancer sur Varsovie. Après des succès initiaux, fin août, trois d’entre elles — les 4e, 15e et 16e armées, ainsi que l’essentiel du 3e corps de cavalerie de Bzhishkyan — étaient pratiquement désintégrées, leurs survivants étant faits prisonniers ou brièvement internés après avoir franchi la frontière avec la Prusse-Orientale allemande. La 3e armée a été la moins touchée ; en raison de la rapidité de sa retraite, les troupes polonaises qui la poursuivaient n’ont pas pu la rattraper.

Les pertes de l’Armée rouge s’élevèrent à environ 15 000 morts, 500 disparus, 10 000 blessés et 65 000 prisonniers, contre environ 4 500 morts, 22 000 blessés et 10 000 disparus pour la Pologne. Entre 25 000 et 30 000 soldats soviétiques parvinrent à atteindre les frontières de l’Allemagne. Après avoir pénétré en territoire prussien-oriental, ils furent brièvement internés, puis autorisés à repartir avec leurs armes et leur équipement. La Pologne captura environ 231 pièces d’artillerie et 1 023 mitrailleuses.

Le bras sud de l’Armée rouge avait été mis en déroute et ne représentait plus une menace pour les Polonais. La 1re armée de cavalerie de Semyon Boudienny, qui assiégeait Lwów, avait été défaite à la bataille de Komarów le 31 août et à celle de Hrubieszów. À la mi-octobre, l’armée polonaise avait atteint la ligne Tarnopol–Dubno-Minsk-Drysa.

Toukhatchevski réussit finalement à réorganiser ses forces en retraite vers l’est, mais sans pour autant reprendre l’initiative. En septembre, il établit une nouvelle ligne défensive près de Grodno. Pour la briser, l’armée polonaise livra la bataille du Niémen (15-21 septembre), vainquant une fois de plus l’Armée rouge. Après la bataille de la Szczara, les deux camps étaient épuisés. Le 12 octobre, sous la forte pression de la France et de la Grande-Bretagne, un cessez-le-feu fut signé. Le 18 octobre, les combats cessèrent et, le 18 mars 1921, le traité de Riga fut signé, mettant fin aux hostilités.

La propagande bolchevique avant la bataille de Varsovie avait décrit la chute de la capitale polonaise comme imminente, et sa chute anticipée devait être le signal du début de révolutions communistes à grande échelle en Pologne, en Allemagne et dans d’autres pays européens, économiquement dévastés par la Première Guerre mondiale. Cependant, en raison de la victoire polonaise, les tentatives soviétiques de renverser le gouvernement lituanien (prévues pour août) ont dû être annulées. La défaite soviétique a donc été considérée comme un revers pour les dirigeants soviétiques favorables à ce plan (en particulier Lénine).

Stanisław Stroński, député national-démocrate à la Diète, a inventé l’expression « Miracle sur la Vistule » ( en polonais : Cud nad Wisłą ), pour souligner sa désapprobation de l’« aventure ukrainienne » de Piłsudski. En réponse, le Premier ministre polonais Wincenty Witos a commenté : « Quoi que vous vouliez écrire et dire, qui que vous vouliez parer de lauriers et de mérites, c’est le « Miracle sur la Vistule » des années 1920. » Les journaux de nombreux participants à la bataille attribuent l’issue à la Sainte Vierge Marie (citant de multiples raisons, notamment la prière nationale généralisée préalable et les rapports ultérieurs de son apparition sur le champ de bataille). La date du tournant de la bataille, le 15 août, est la fête de l’Assomption de la Sainte Vierge Marie, une date importante dans l’année catholique.

La capitaine de Gaulle et la Pologne (par l’historien Frédéric Guelton)

Les deux séjours du capitaine de Gaulle en Pologne, d’avril 1919 à mai 1920, puis de juin 1920 à la fin du mois de janvier 1921, sont peu connus. Ils semblent si insignifiants dans la vie d’un officier français qui a vécu le drame de la Grande Guerre ! Pourtant un simple calcul arithmétique nous montre que les deux séjours polonais de Charles de Gaulle totalisent 18 mois, c’est-à-dire autant que sa première guerre mondiale sur le front français qui a duré 19 mois. Par ailleurs, pour la première fois dans l’étude chronologique de la vie de Charles de Gaulle, l’historien dispose de sources directes ou indirectes nombreuses.

Parmi les sources indirectes qui nous renseignent sur l’environnement général dans lequel se déroulent les deux séjours, nous avons particulièrement retenu les archives de la Mission militaire française en Pologne (MMFP), successivement commandée par les généraux Henrys puis Niessel, les archives de l’armée polonaise organisée en France (APOF), commandée lors de sa création par un Français, le général Archinard, puis par un Polonais, le général Haller, les archives de la mission qu’effectue en juillet-août 1920 à Varsovie le général Weygand, enfin les archives françaises relatives à la guerre polono-bolchevique.

En ce qui concerne directement le capitaine de Gaulle, nous disposons d’une série de 37 lettres qu’il adressa à ses parents entre le 21 janvier 1919 et le 3 juillet 1920, de trois lettres à caractère administratif, de textes de conférences prononcées devant ses officiers élèves polonais ou devant les officiers français en poste à Varsovie, du rapport rédigé sur le Groupe d’armées Centre à la fin d’août 1920, et de l’étude sur l’armée polonaise réalisée au tout début de 1921. Nous avons également utilisé le journal tenu par le capitaine de Gaulle du 1er juillet au 26 août 1920, publié anonymement dans La Revue de Paris en novembre 1920 sous le titre de « La Bataille de la Vistule, carnet de campagne d’un officier français ». Nous avons enfin eu recours au témoignage du lieutenant polonais Medwecki qui fut l’adjoint et l’interprète de Charles de Gaulle pendant son premier séjour en Pologne. Ce témoignage, publié par André Frossard dans En ce temps-là de Gaulle, est un document unique sur la période au cours de laquelle de Gaulle enseigne, comme instructeur ou comme directeur des études. Cela explique son utilisation régulière par les biographes de Charles de Gaulle.

L’étude de ces sources s’inscrit au cœur de notre démarche intellectuelle. L’environnement indispensable nous est fourni par les deux moments historiques que vit la Pologne entre la fin de 1918 et le début de 1921 : sa renaissance en tant qu’État après les trois partages successifs du XVIIIe siècle puis la guerre polono-bolchevique qui oppose deux volontés antagonistes, voire deux nationalismes, et se termine avec la signature du traité de Riga et la délimitation des nouvelles frontières orientales de la Pologne.

L’aventure polonaise de Charles de Gaulle commence le 20 janvier 1919, à sa descente du train en gare de… Saint-Maixent. C’est dans cette ville, qui abrite depuis tant d’années une école d’infanterie, qu’il doit suivre des cours de remise à niveau organisés au profit des officiers de retour de captivité. En dépit de la tristesse du lieu, « Saint-Maixent est un trou […] », l’enseignement dispensé comme les conditions matérielles de son installation lui donnent satisfaction : « Au point de vue moral, je renais […] », écrit-il à sa mère quatre jours après son arrivée. Il lui tarde pourtant de reconstruire une carrière militaire mise à mal par trente-deux mois de captivité. La meilleure solution est de faire campagne. Il pourra ainsi rattraper le temps perdu, gagner du galon, ne serait-ce qu’à titre temporaire, et pourquoi pas des décorations et des citations. C’est aussi un excellent moyen pour se remettre techniquement à niveau lorsque le moment, proche en ce qui le concerne, de préparer le concours d’entrée à l’École supérieure de Guerre viendra. C’est enfin le refus de la vie de caserne après une si longue captivité et la volonté de « se séparer de ce triste peloton » formé de ces officiers, comme lui stagiaires à Saint-Maixent mais qui n’aspirent visiblement à rien d’autre qu’au confort tranquille et sans surprise d’une vie de garnison provinciale.

Mais où et comment faire campagne ? Les occasions ne manquent pas en ce début d’année 1919. L’armée française est largement engagée sur nombre de théâtres d’opérations hors de France. Cette armée que Messimy avait, à la fin du mois de juillet 1914, fait reculer d’une dizaine de kilomètres en arrière de la frontière pour fournir aucun casus belli à l’Allemagne, est présente dans presque tous les pays issus du démantèlement ou de la disparition des empires russe, ottoman, allemand et austro-hongrois. Deux théâtres d’opérations dans lesquels l’armée française est particulièrement impliquée, la Pologne et les Balkans, retiennent son attention. Charles de Gaulle porte d’abord son dévolu sur la Pologne. Il adresse, au début de 1919, une « demande d’engagement dans l’armée polonaise » au bureau slave de l’EMA. Il a, ce faisant, eu le malheur de s’affranchir d’une voie hiérarchique de tous temps aussi impitoyable que tatillonne. Sa demande est rejetée. C’est ce qui le pousse, le 28 janvier, à s’adresser directement au général Archinard, chef de la Mission militaire franco-polonaise pour obtenir son appui direct : « […] D’après les renseignements reçus au Bureau slave du ministère de la Guerre, je m’étais borné à faire approuver ma demande d’engagement dans l’armée polonaise par vous-même, et par le général Haller, et à la remettre ensuite directement au Bureau slave. […] Or, j’apprends que la 1re Direction du ministère de la Guerre vient de me renvoyer ma demande, parce que non transmise par la voie hiérarchique […] Peut-être une bienveillante intervention de votre part auprès de qui de droit hâterait-elle la solution. J’ai l’honneur de la solliciter. »

5, route de Poitiers, Saint-Maixent (Deux-Sèvres)

28 janvier 1919

Le capitaine de GAULLE, du 33e Régiment d’Infanterie à Monsieur le général ARCHINARD, chef de la Mission militaire franco-polonaise

J’ai l’honneur de vous accuser réception de la lettre que vous avez bien voulu m’adresser le 25 courant. Vous m’y indiquez les avantages éventuellement assurés aux sous-officiers et aux soldats français qui seraient mutés dans l’armée polonaise ; et vous me demandez si, à mon avis, ces avantages suffiraient pour obtenir un certain nombre d’engagements. Il m’est, à mon très profond regret, impossible de vous donner des renseignements très précis à ce sujet, car je n’ai pour le moment aucune troupe sous mes ordres, étant détaché à Saint-Maixent pour y suivre un cours d’instruction. Mon impression est néanmoins qu’on pourrait obtenir des engagements de sous-officiers et d’hommes de troupe dans les plus jeunes classes (celles qui n’ont pas la certitude d’être démobilisées avant longtemps), à condition d’ajouter aux avantages pécuniaires proposés l’espérance de récompenses d’ordres honorifiques : Croix de guerre, citations, etc. (qui exercent une grande attraction sur l’amour-propre des hommes), et d’avancement pour les sous-officiers. En outre, il y aurait lieu, à mon sens, de faire faire, tout au moins à l’intérieur, dans les dépôts, centres d’instruction, Centre de rapatriés etc., des causeries sur la question par un officier. Cet officier ferait simplement aux hommes un bref exposé de la question polonaise (souffrances historiques et actuelles de la Pologne ; sympathies séculaires de la France pour cette nation. Intérêt que nous avons à la voir puissante. Il dirait un mot de la campagne qui va s’ouvrir, en essayant d’éveiller l’esprit d’aventure de ceux qui en ont. Il exposerait enfin les avantages honorifiques et pécuniaires réservés aux soldats français qui voudraient participer à l’expédition et ls démarches à faire pour l’obtenir. Il faudrait, bien entendu, que ces causeries soient faites par un officier personnellement intéressé à ce qu’elles obtiennent des résultats, autrement dit désigné lui-même pour la prochaine campagne.

Si ma mutation était déjà prononcée, je serais immédiatement à vos ordres pour des causeries de ce genre, tout au moins dans les principales garnisons. Malheureusement, un contretemps va sans doute la retarder. Je me permets de vous rendre compte. D’après les renseignements reçus au Bureau slave du ministère de la Guerre, je m’étais borné à faire approuver ma demande d’engagement dans l’Armée polonaise par vous-même, et par le général Haller, et à la remettre ensuite directement au Bureau slave. Je rentrais d’ailleurs d’une longue captivité, me trouvais en permission, et me croyais ne dépendre plus du dépôt de mon Corps qu’au seul point de vue administratif. Or, j’apprends que la 1re Direction du ministère de la Guerre vient de me renvoyer ma demande, parce que non transmise par la voie hiérarchique… J’en ai donc fait aussitôt une nouvelle par le dépôt de mon régiment (Cognac), mais combien de temps mettra-t-elle à parvenir à son but ? Bien des semaines sans doute. Peut-être une bienveillante intervention de votre part auprès de qui de droit hâterait-elle la solution. J’ai l’honneur de la solliciter.

C. de GAULLE

Apprenant presque au même moment la diffusion par le ministère de la Guerre d’un avis de recrutement pour l’armée d’Orient, Charles de Gaulle n’hésite pas un instant. Il écrit à sa mère le 11 du même mois : « J’ai donné mon nom aussitôt et avec joie. Comme je Vous l’ai dit déjà, je n’ai demandé l’armée polonaise que comme un pis-aller pour faire campagne. Mais si l’occasion m’est offerte de faire campagne d’une manière aussi active et avec des Français, je m’empresse de la saisir de préférence à toute autre solution. » Cette nouvelle demande n’aboutit pas.

Finalement, le capitaine de Gaulle est détaché, au début d’avril 1919, auprès de l’Armée polonaise autonome qui commence à quitter la France pour la Pologne. Cette armée a été créée et organisée en France en juin 1917. Composée d’environ 70 000 hommes dont environ 6 000 Français, elle est, lors de sa création, commandée par un Français, le général Archinard. Elle passe sous commandement polonais avec le général Haller en octobre 1918. Les Français qu’elle compte dans ses rangs doivent, aux termes des accords passés avec la Pologne en janvier et février 1919, « aider l’État polonais à se constituer librement à l’abri des interventions extérieures ennemies qui pourraient se produire sur ses frontières ». Dans le même temps, une mission militaire strictement française (MMF) dirigée par le général Henrys s’installe à Varsovie. C’est au sein de cette seconde organisation que le capitaine de Gaulle sert pendant son premier séjour polonais.

Les Français et la renaissance de la Pologne

Lorsque la première guerre mondiale se termine à l’Ouest, la Pologne existe à nouveau, dans des frontières incertaines. Le pays est épuisé par la guerre, un cinquième environ du patrimoine national en biens matériels et en capitaux est détruit.

L’indépendance de la Pologne, revendiquée par les Polonais annoncée par Wilson dans ses quatorze points, voulue par l’Entente, est proclamée par le conseil de Régence le 7 octobre 1918. Le 9 novembre, Joseph Pilsudski quitte la citadelle de Magdebourg où il était incarcéré. Il se rend à Varsovie. La population l’accueille en héros. Le 14, le conseil de Régence lui transmet tous ses pouvoirs, civils et militaires. Le 22, il proclame la République. A Varsovie, la situation politique est tendue. Les nationaux-démocrates de Roman Dmowski et les socialistes du PPS de Pilsudski s’affrontent. Ce n’est qu’en janvier 1919 avec l’arrivée d’Ignace Paderewski, qu’une entente politique, délicate à forger, s’opère. Un gouvernement de coalition nationale est formé, dans lequel le célèbre pianiste occupe les fonctions de président du Conseil et de ministre des Affaires étrangères.

Mais les Polonais sont mécontents du traité de Paix : « Le règlement de Versailles a été dicté à la Pologne victorieuse comme à l’Allemagne vaincue », proteste Glabinski, négociateur polonais à Versailles. Les alliés, divisés, ne sont pas parvenus à s’entendre sur la question polonaise qu’ils ont refusé de séparer du devenir incertain de la Russie. « Pilsudski est en mauvais termes avec les alliés ». La situation se détériore lorsqu’il refuse les propositions de la commission alliée dirigée par le général sud-africain Botha qui tente de mettre un terme aux hostilités entre Polonais et Ukrainiens.

Face aux Soviets, et en dépit d’une reconnaissance obtenue le 29 août 1918, la Pologne est de facto en guerre. L’armistice de Rethondes, loin d’avoir réglé la situation, l’a envenimée. Le retrait des troupes allemandes des territoires qu’elles occupaient du golfe de Botnie jusqu’à la mer d’Azov a créé un vide qui, en l’absence de toute ligne de démarcation entre Russes et Polonais, a fourni les conditions d’un conflit entre les deux peuples. Face aux unités de l’Armée rouge, les troupes polonaises sont entrées en campagne sur le front lituano-biélorusse. Elles s’emparent de Wilno le 21 avril 1919. Continuant leur progression en Biélorussie, elles prennent Minsk. Simultanément, d’autres forces polonaises opèrent contre la Volhynie et la Galicie. La ligne de front passe dorénavant par Polock-Brest-Litovsk-Borisov-Zaslaw-Zbrucz. Quel objectif Pilsudski souhaite-t-il atteindre ?

Il cherche à associer, dans une fédération placée sous son hégémonie, l’Ukraine, la Biélorussie et la Lituanie. Il estime que c’est le meilleur moyen de s’opposer à l’influence russe, qu’elle soit communiste ou blanche, puis de donner à la Pologne les frontières orientales qu’elle mérite. Sa vision géopolitique se heurte à deux obstacles majeurs. A l’Est, les dirigeants de la Russie soviétique rêvent de la révolution mondiale. Ils tendent à fomenter des troubles insurrectionnels dans toute l’Europe, et surtout en Allemagne. Pour Trotski, la Pologne de Pilsudski n’est que celle de « l’oppression et de la persécution qui se déguise sous des phrases patriotiques et des airs d’héroïsme ». Pourtant, ne pouvant faire face à l’ensemble des menaces, intérieures et extérieures, qui pèsent sur leur régime, les Soviets sont momentanément réduits à proposer la paix à la Pologne. A l’Ouest, les alliés, qui s’expriment à travers la Commission des affaires polonaises créée au sein de la Conférence de Paris, souhaitent limiter l’expansion territoriale polonaise à l’Est aux seules régions purement polonaises. Pour Clemenceau, qui parle au nom de la Commission le 8 décembre 1919, la frontière orientale de la Pologne doit passer par Grodno, Valovska, Nemurov, Brest-Litovsk et l’est de Przemysl.

C’est dans ce contexte géopolitique que la Mission militaire française du général Henrys, puis le capitaine de Gaulle s’installent et se mettent au travail à Varsovie, mais aussi dans toute la Pologne. La MMF développe son action dans les trois directions principales que sont l’organisation générale de l’armée polonaise, l’aide matérielle et enfin l’instruction. Ce dernier domaine sera bientôt celui de prédilection du capitaine de Gaulle. La mission réorganise tout d’abord l’armée polonaise sur le modèle français. Elle s’efforce ensuite de subvenir a ses besoins matériels. En effet, hormis les unités en provenance de France, l’armée polonaise manque de presque tout, et le peu dont elle dispose est si hétéroclite Henrys estime qu’elle est, à court terme, incapable de faire campagne contre les Bolcheviques. Elle se lance enfin dans la création d’un ensemble complet d’écoles, de centres de formation et de cours spécifiques. Entre juin et décembre 1919, sont ainsi organisées seize écoles militaires, depuis l’École d’état-major à Varsovie jusqu’à l’École d’infanterie à Rembertow. Pour les seuls officiers, ces écoles assurent, avec la participation de plusieurs centaines d’instructeurs français, entre juin 1919 et mai 1920, la formation de plus de mille deux cents officiers polonais. C’est à l’École d’infanterie de Rembertow que le capitaine de Gaulle est affecté comme instructeur.

Le capitaine de Gaulle instructeur à L’École d’infanterie de Rembertow

L’arrivée de Charles de Gaulle en Pologne, après un voyage en train de près d’une semaine à travers l’Allemagne, lui laisse une sensation mitigée : « […] Nous fûmes reçus avec enthousiasme naturellement. Malheureusement notre train n’était guère que le trentième, car il en passe dix par jour. Aussi n’avons-nous pas eu à entrer à Varsovie en triomphateurs. On nous y a tout simplement aiguillés sur Modlin (le Nowa Georgienwsk des Russes), à une trentaine de kilomètres de là. Modlin est une gigantesque place forte, au confluent de la Vistule, comprenant une sorte de gros village pour les civils, et d’innombrables casernes, casemates, forts, etc., pour les militaires. C’est là que l’on nous a installés pour le moment, et comme tout est fort délabré et vide de meubles, après tant de passages de Russes, de Boches et de Juifs, nous y sommes très mal. Sans doute n’y resterons-nous pas. »

Venu en Pologne pour s’y consacrer à la formation des officiers de l’armée polonaise en cours de constitution, il se veut immédiatement à pied d’oeuvre. Sa première lettre consacrée à cette question exprime un enthousiasme trop cartésien. Il sera de courte durée : « D’ici à une dizaine de jours, nous recevons nos élèves, c’est-à-dire une division polonaise complète, que nous allons avoir mission de former en deux mois, ou mieux, de réformer. Les officiers polonais de cette division [suivent] des cours théoriques et pratiques sur nos règlements, nos doctrines et nos méthodes de guerre. Les cadres polonais [sont] instruits de leur côté des éléments voulus, pour en faire des sous-officiers et des caporaux. Les hommes, enfin, [sont] dressés à la française par les instructeurs français. Je vous ai dit déjà que je me trouvais affecté au cours des officiers. Au bout de deux mois de ce régime, la division polonaise, ainsi disloquée, sera réformée à nouveau et rendue à elle-même et à quelques officiers français qui lui resteront. Une nouvelle division viendra prendre sa place, et ainsi de suite. »

Jusqu’en juillet, le capitaine de Gaulle est cantonné dans une inaction propice au doute et aux interrogations. Ses critiques se concentrent sur la Pologne et les Polonais. Il pense, et il écrit qu’en définitive, si la Pologne laisse ainsi les officiers désœuvrés c’est parce qu’elle n’a pas besoin d’eux pour former une armée nationale dont ils n’ont pas non plus besoin. L’Armée polonaise autonome du général Haller, avec cinq divisions bien formées et bien encadrées, suffisent probablement dans l’esprit d’une population qui, si elle est demeurée farouchement polonaise pendant plus d’un siècle d’oppression, a peut-être bien perdu le sens de l’État. Qui plus est, les officiers polonais en provenance des armées allemandes, autrichiennes, russes ou encore des légions de volontaires de Pilsudski n’accepteront qu’avec réticence la tutelle d’officiers français que la victoire a parfois rendus trop sûrs d’eux, voire hautains.

La situation et ses sentiments changent radicalement avec l’arrivée, en juillet, des premiers officiers-élèves et le début de l’instruction non pas à Modlin mais à Rembertow, dans la grande banlieue de Varsovie. Au doute succède le plaisir d’enseigner et la satisfaction du travail bien fait : « […] Notre École d’officiers polonais fonctionne, et c’est un gros travail d’étudier, de traiter et de présenter toutes les questions que nous avons à leur apprendre. Je dois dire pourtant que nos efforts ne sont pas vains. Peu à peu la vérité se fait jour, et nous inculquons sans beaucoup de peine, à cette jeune armée, les doctrines et les méthodes de notre vieille armée victorieuse. Pour moi, j’apprends en travaillant beaucoup de choses, et tout cela me sera de première utilité pour les examens futurs de l’École de Guerre. » L’objectif principal de la formation dispensée par l’École d’infanterie est de participer à la constitution d’une armée polonaise homogène en inculquant à ses officiers les savoir-faire, les tactiques et la doctrine en vigueur dans l’armée française. Cela permettra également d’asseoir une véritable influence française, si possible relayée et accentuée par une utilisation de la langue française : « Chacun de nos efforts en Pologne, messieurs, c’est un peu plus de gloire pour la France éternelle », proclame Charles de Gaulle en conclusion de sa conférence sur « L’Alliance franco-polonaise » prononcée au tournant de l’année devant les officiers français de la MMF.

S’interrogeant sur l’hétérogénéité des niveaux de ses officiers-élèves, Charles de Gaulle constate que ceux en provenance de l’ancienne armée allemande sont intellectuellement et techniquement proches de leurs instructeurs français. Ceux en provenance de l’armée autrichienne ont également un bon niveau général, mais ils sont « moins rompus aux techniques modernes du combat et moins rigoureux dans l’exécution ». Ceux issus de l’armée russe n’ont enfin « qu’une formation rudimentaire ». Ils ont tous en commun un moral relativement bas, caractéristique des soldats vaincus. A l’opposé de ces trois types d’officiers, les jeunes officiers polonais issus des Légions de volontaires de Pilsudski semblent n’avoir reçu aucune instruction militaire, mais leur jeune âge, et la sensation d’avoir participé à la libération et à la renaissance de leur pays les armes à la main leur confère un enthousiasme et un moral élevés.

Pendant cette période, de Gaulle est successivement instructeur, puis directeur des études en novembre, et enfin directeur du cours des officiers supérieurs à partir de décembre. Cela représente une promotion rapide que probablement peu d’officiers ont connue dans des conditions identiques. Dans ces dernières fonctions, il se réserve, « en plus de ses activités de direction […], la tactique et la formation générale ». Les conférences qu’il prononce expriment deux des thèmes déjà récurrents chez Charles de Gaulle : l’importance du facteur moral comme élément constitutif de la victoire d’une armée nationale, et la place des histoires nationales comme socle fondateur de la légitimité des États et comme élément de compréhension, sur la longue période, de leur évolution géopolitique.

Sur le premier aspect, Yves Faury et Jean Lacouture se sont abondamment reportés à André Frossard et au témoignage qu’il a recueilli auprès de Medwecki. Le second rappelle que « de temps en temps, le commandant de Gaulle quittait les thèmes du combat proprement dit et faisait une conférence sur des sujets plus généraux. La plus belle […] intitulée : « la défaite, question morale » était vraiment d’une grande classe. Il fallut la faire polycopier car tous les officiers élèves en voulurent un exemplaire. Bien mieux, elle eut un retentissement jusqu’à Varsovie et il fallut nous y rendre, tous les deux, pour la rééditer devant un auditoire de généraux et de colonels aussi bien français que polonais. » Le premier poursuit : « Son thème : tant que le moral d’une troupe tient bon, le succès est possible, mais lorsque le moral s’en va, la fin est proche. » En résumé, l’épée ne vaut que par la fermeté de la main qui la brandit. L’autre grande conférence prononcée par de Gaulle, devant les officiers de la MMF cette fois, est intitulée « L’alliance franco-polonaise ». Il s’agit d’une grande synthèse de l’histoire de la Pologne depuis le Xe siècle quand « la Pologne entre effectivement dans l’Histoire » jusqu’à la Pologne des traités où de Gaulle évoque, dans une réflexion plus géostratégique qu’historique, la nécessité, face à la Russie à l’Est, à l’Allemagne à l’Ouest et à la Hongrie, d’une barrière qui interdit et encercle : « Mais la France a déjà à maintes reprises fait connaître sa volonté en général. Cette volonté, on peut la résumer en deux points. Il faut que la Pologne soit forte et pour cela reconstituée dans le cadre de ses frontières historiques, pourvue d’une organisation militaire et économique solide. Et il faut que la grande Pologne soit contiguë à la grande Roumanie. »

Cette conférence mériterait à elle seule, par le travail de préparation qu’elle sous-tend et l’érudition qu’elle impose, jalonnée qu’elle est par les Piasts et les Jagellons, par les victoires de Grunwald face aux Chevaliers teutoniques en 1410 ou de Vienne face aux armées de la Sublime Porte avec Jean Sobieski en 1683, de longs développements. Retenons simplement que Charles de Gaulle y transcende une URSS à venir quand il écrit : « Le bolchevisme ne durera pas éternellement en Russie. Un jour viendra, c’est fatal, où l’ordre s’y rétablira et où la Russie, reconstituant ses forces, regardera de nouveau autour d’elle. » Tout comme il anticipe à court terme le rapprochement entre l’Allemagne et l’URSS, concrétisé deux ans plus tard par le traité de Rappalo, lorsqu’il envisage que « Germains et Moscovites [pourraient] chercher à s’unir à nouveau […] ».

L’attitude du capitaine de Gaulle, ses conférences, son comportement impressionnent le général. Henrys. Il lui propose de demeurer en Pologne à ses côtés. De Gaulle refuse. Mais à combien d’officiers le général Henrys fit-il une telle proposition ? Dans l’état actuel de nos connaissances, nous l’ignorons. Gageons simplement que sur les quelque deux mille officiers français présents sur le sol polonais, ils ne furent pas légion…

Pourquoi ce refus de Charles de Gaulle ? Parce que la Pologne lui a donné tout ce qu’il attendait d’elle : « L’armée de Pologne aura été – ce que je la destinais à être – une restauration militaire pour moi. Cette restauration est dans la meilleure voie. Ensuite je travaillerai pour mon propre compte. Mais que tout ceci ne sorte pas de la famille ! » Il estime que le temps est venu de rentrer en France afin de préparer sérieusement le concours d’entrée à l’École de Guerre. Pour cela, il espère obtenir une affectation « peaufine », c’est-à-dire, dans le jargon des saint-cyriens, qui lui permette de préparer ; ce concours dans les meilleures conditions possibles. C’est en effet vers l’École spéciale militaire de Saint-Cyr que se tourne dorénavant son regard. Un poste de professeur (et surtout « pas d’instructeur », comme il l’écrit) conviendrait à merveille. Mais l’affectation qui l’attend à Paris, au bureau des décorations du cabinet du ministre, est moins alléchante. Elle agit en définitive comme un repoussoir sur Charles de Gaulle qui préfère, après un mois de travail dans les bureaux gris et tristes du boulevard Saint-Germain en mai 1920, repartir pour la Pologne où la guerre fait maintenant rage entre les armées de Pilsudski et les armées bolcheviques de Lénine.

Au cours de ce deuxième séjour en Pologne, de juin 1920 à janvier 1921, le capitaine de Gaulle va vivre une double expérience. Expérience sociale, d’abord, lorsqu’il côtoiera la population polonaise pendant la période de défaite des armées polonaises puis après leur victoire ; expérience militaire, ensuite, lorsque, accompagnant le général Bernard, il sera affecté au 3e Bureau du Groupe d’armée Sud (puis Centre) commandé par le général polonais Rydz-Smigly où il participera aux opérations, ce qui lui vaudra une citation supplémentaire.

La situation politique et militaire à Varsovie en 1920

Au début de 1920, le gouvernement français, obnubilé par l’Allemagne, ne s’intéresse vraiment qu’aux revendications polonaises sur sa frontière occidentale. Croyant encore à la victoire des généraux blancs en Russie, il est hostile aux prétentions polonaises sur les territoires situés à l’Est de la ligne du 8 décembre qu’il juge excessives. Mais la tension diplomatique qui existe dans les relations franco-britanniques, tout comme la situation intérieure difficile en France, limitent les possibilités d’action du Cabinet Millerand. Il s’en remet aux bons soins de la Grande-Bretagne dans cette affaire. Or à Londres, Lloyd George est peu favorable aux Polonais.

En Pologne, Pilsudski, en « vieux technicien de l’insurrection qui sait vouloir et attendre », rejette toutes les propositions d’où qu’elles viennent. Il décide même de tirer profit de la situation qui lui est momentanément favorable pour entreprendre la reconquête des frontières « historiques » de 1772 avant que le commissaire du peuple Kamenev ne lance une attaque préventive contre la Pologne. Après l’échec des ultimes négociations menées avec Denikine et avec les Soviets, Pilsudski déclenche le premier son offensive en Ukraine, le 25 avril 1920, afin d’en chasser « l’envahisseur étranger ». Kiev tombe le 7 mai. Pilsudski s’y autoproclame maréchal et rentre à Varsovie, auréolé d’un immense prestige personnel.

Mais dans ce pays de plaine qu’aucune barrière naturelle ne coupe, les Soviets, débarrassés de l’hypothèque russe blanche, déclenchent une contre-offensive générale contre la Pologne. La responsabilité de l’action principale contre le nord de la Pologne est confiée au général Toukhatchevski, commandant du front de l’Ouest. En Ukraine, le front sud-ouest, commandé par le général Egorov, doit attaquer les forces polonaises dans la région de Kiev. Enfin l’irruption de la 1re armée de cavalerie de Boudienny doit surprendre les Polonais et provoquer la dislocation de leurs forces au sud-est de l’Ukraine. Au Nord, le 4 juillet, Toukhatchevski progresse en direction de Wilno-Minsk-Varsovie. Il a comme objectif « la destruction des forces polonaises et le transfert de la révolution à l’Ouest ». Ayant rompu les lignes de défense polonaises, il enlève Minsk le 11 juillet, Wilno le 14, Grodno le 19, Slonim le 22. Rien ne semble pouvoir arrêter sa marche triomphale vers l’Ouest.

La situation des armées polonaises est à ce moment rendue encore plus difficile par le refus, opposé par l’Allemagne, l’Autriche et la Tchécoslovaquie, de transit sur leur territoire des trains chargés de ravitaillement et de munitions à destination de Varsovie. A Dantzig, le débarquement des navires est rendu de plus en plus difficile par des grèves politiques. La Pologne, isolée, est au bord du gouffre. Le 22 juillet, les Polonais demandent l’armistice. Les Britanniques les incitent à se soumettre aux exigences bolcheviques. A l’inverse, le gouvernement français de Millerand les poussent à résister, leur promettant un appui massif en armes et en hommes. C’est alors que les gouvernements français et britannique décident de l’envoi en Pologne d’une mission alliée qui doit « juger et conseiller » d’un point de vue diplomatique et militaire le gouvernement polonais, et « renseigner » les gouvernements français et britannique. Elle est composée, pour la Grande-Bretagne, de son ambassadeur à Berlin Lord d’Abernon, du général Percy Radcliffe, et du chef de Cabinet de Lloyd George, M. Hankey ; pour la France, de son ambassadeur à Washington Jean-André Jusserand, du chef d’état-major du maréchal Foch, le général Weygand, et du directeur de cabinet de Millerand, A. de Vignon. Par ailleurs, le 20 juillet 1920 les officiers français en place en Pologne sont autorisés par leur gouvernement à rejoindre les grandes unités polonaises afin d’y conseiller leurs homologues polonais.

C’est dans ce cadre que le capitaine de Gaulle, après une nouvelle période d’attente lénifiante contre laquelle il s’insurge, rejoint enfin le Groupe d’armées Centre.

Le capitaine de Gaulle au Groupe d’armées Centre

Le retour à Varsovie de Charles de Gaulle ressemble fort à son arrivée à Modlin l’année précédente, comme si toute grande exaltation devait inexorablement être précédée d’une période de recueillement, d’attente, d’observation et de réflexion. C’est à ce moment précis qu’il décide de noter au jour le jour ses impressions dans un document qui sera publié à Paris avant même son retour de Pologne. Ce bref journal, comme les lettres qu’il adresse à sa mère durant ces quelques semaines, sont exemplaires à un double titre. Charles de Gaulle constate en premier lieu et rappelle régulièrement la place centrale occupée par un sentiment national qui transcende les considérations politiques et idéologiques conjoncturelles, à l’heure des grands affrontements entre les peuples. En second lieu, ce qui émeut le plus de Gaulle, ce n’est pas tant la succession des revers militaires polonais que le désarroi qui s’empare de la population, et l’incapacité des partis politiques à s’unir alors que leur patrie risque une nouvelle fois de sombrer face à l’ennemi héréditaire russe : « Ce qu’il y a de plus inquiétant ce n’est pas tant le recul des troupes polonaises, que le désarroi de l’esprit public. Le monde politique en particulier, au lieu de se mettre d’accord et de soutenir un gouvernement quel qu’il soit jusqu’à la fin de la crise, ne fait que redoubler ses divisions et ses intrigues. »

Cantonnés à Varsovie dans une inaction chaque jour plus pesante, les officiers français sont d’autant plus désorientés que tous les cours ont été interrompus afin que leurs homologues polonais puissent rejoindre leurs unités toutes engagées face aux bolcheviques. « Nous, officiers de la Mission militaire, nous suivons les événements décisifs avec un intérêt passionné, le cœur rongé de n’y pouvoir prendre une part directe. »