1er mai 1756 : premier traité de Versailles / 1er mai 1757 : 2e traité de Versailles

Depuis le XVIe siècle, la diplomatie en Europe est dominée par la lutte des rois de France contre la maison des Habsbourg, qui la menace d’encerclement. L’avènement d’un Bourbon sur le trône d’Espagne à l’issue de la guerre de Succession d’Espagne a modifié cette donnée en facilitant le premier pacte de famille. D’autre part, la tutelle autrichienne sur l’Empire est battue en brèche par la montée de la puissance prussienne. En outre, la tension s’accroissait avec la Grande-Bretagne à propos de la Nouvelle-France concurrente des colonies britanniques nord-américaines. C’est dans ce contexte que s’opère la rupture diplomatique, consacrée par les traités de Versailles, qui répondent à la convention anglo-prussienne de Westminster.

Le rapprochement est l’œuvre de Kaunitz, ambassadeur en France de 1750 à 1753, qui deviendra le chancelier de l’Impératrice Marie-Thérèse, qui prend l’initiative en août 1755 de contacter Louis XV par l’intermédiaire de la marquise de Pompadour. Les négociations se déroulent dans le plus grand secret entre le nouvel ambassadeur autrichien Starhemberg et le cardinal de Bernis. La première rencontre eut lieu le dans la maison de campagne de la Pompadour. D’abord tenues secrètes, les négociations sont élargies à des ministres de Louis XV : Machault d’Arnouville, Rouillé, Moreau de Séchelles et Saint-Florentin. Les négociations traînent, une mission parallèle étant envoyée à l’ancien allié Frédéric II et certains ministres français étant résolument austrophobes. Le traité signé le entre la Prusse et la Grande-Bretagne montre que Frédéric II a fait une croix sur l’alliance française. Dès lors les obstacles sautent et le traité avec l’Autriche est signé le 1er.

Le premier traité de Versailles signé le 1er entre la France et l’Autriche est seulement défensif. Après l’invasion de la Saxe, alliée de l’Autriche, par Frédéric II en , le second traité de Versailles signé le 1er le transforme en alliance offensive.

Au terme de ce second traité, Louis XV s’engageait à lever une armée de 130 000 hommes et à fournir à l’Autriche des subsides annuels de 12 millions de florins.

La place d’Alliance à Nancy commémore cet événement majeur d’alliance entre le royaume de France et l’empire des Habsbourg-Lorraine.

1er mai 1862 : la ville de la Nouvelle-Orléans est prise par les Nordistes

La bataille de La Nouvelle-Orléans fut l’une des batailles majeures de la guerre de Sécession et se traduisit par une victoire de l’Armée de l’Union. Elle fait partie de la campagne du Bas-Mississippi (ou campagne de la vallée du Mississippi).

Elle se déroula entre le et le 1er, dans la paroisse de Saint-Bernard et la ville de La Nouvelle-Orléans. Faisant suite à la bataille des forts Jackson et Saint Philip, elle permit la capture de la ville de La Nouvelle-Orléans sans grande résistance, ce qui lui épargna la destruction que connurent d’autres villes sudistes. Cependant la sévère administration de la ville par un gouverneur militaire créera un ressentiment dans la population.

La prise de la plus grande des villes confédérées est un tournant dans la guerre et eut une incidence à l’étranger sur la perception du conflit.

1er mai 1865 : début de la guerre de la Triple-Aliance (Amérique du Sud)

La guerre de la Triple-Alliance, au sens strict, a opposé du 1er (date du traité) au 1er une coalition composée de l’empire du Brésil, de l’Argentine et de l’Uruguay, au Paraguay. Cette guerre a commencé entre le Paraguay et le Brésil le , les deux autres Alliés ne se liguant que début 1865. C’est pourquoi les dates 1864-1870 sont souvent données.

Ce conflit a été provoqué par la crainte du Paraguay d’un retournement de l’équilibre entre les quatre pays du bassin du Rio de la Plata à la suite du soutien du Brésil au renversement d’un gouvernement uruguayen, son allié, par un parti hostile. Il a servi ensuite aux deux principaux Alliés, le Brésil et l’Argentine, à régler à leur profit les litiges territoriaux portant sur des superficies considérables qui les opposaient au Paraguay depuis l’éviction de la couronne d’Espagne de la région (années 1810).

La population paraguayenne a été réduite à moins de la moitié, voire à moins du tiers, avec un déséquilibre inouï à l’ère moderne entre femmes et hommes (probablement de 4 à 3 pour 1).

1er mai 1898 : prise de Sikasso (aujourd’hui au Mali) par l’armée française

La ville de Sikasso a été fondée au début du XIXe siècle par Mansa Daoula Traoré. Elle fut la capitale du royaume du Kénédougou. La cité s’urbanise à la fin du XIXe siècle à l’apogée du royaume de Kénédougou dirigé par une dynastie Dioula : les Traoré, mais peuplé surtout de Sénoufos. Elle devient la capitale du royaume de Kénédougou vers 1870.

Un tata (muraille défensive) y fut construit par Tiéba Traoré, roi du Kénédougou, afin de protéger la ville contre les attaques de Samory Touré puis celles des troupes coloniales françaises. Louis-Gustave Binger rencontre Samory à Sikasso le . Il laisse une longue description du tata de Sikasso. Le tata a été agrandi et renforcé par Babemba Traoré. Cet édifice est menacé de disparition en raison de la pression du développement de la ville. Le Conseil des ministres du a adopté un projet de décret portant classement du Tata de Sikasso et éléments associés dans le patrimoine culturel national.

En avril 1898, le colonel Maxime Audéoud prend prétexte du refus de Babemba Traoré, successeur de Tiéba, à l’établissement d’une garnison française pour attaquer la ville. Les trois enceintes du Tata ont résisté à Samory mais pas aux obus modernes et malgré les violentes contre-attaques des défenseurs, la ville est prise au terme de deux jours de siège, le 1er et mise à sac.

1er mai 1898 : bataille de la baie de Manille (guerre hispano-américaine)

La bataille de la baie de Manille ou bataille de Cavite se déroula le 1er, durant la guerre hispano-américaine. L’Asiatic Squadron de l’United States Navy, commandé par le commodore George Dewey, engagea la flotte espagnole commandée par l’amiral Patricio Montojo y Pasarón et la détruisit en ne perdant qu’un seul homme, victime d’une crise cardiaque. La bataille se déroula dans la baie de Manille aux Philippines et le fut le premier engagement d’importance dans la guerre hispano-américaine.

Le commodore George Dewey avait fait de l’USS Olympia son navire amiral en 1897.

Il se trouvait à Hong Kong pour soumettre à un entraînement intensif les quatre croiseurs et les deux canonnières dont il disposait lorsqu’il apprit l’état de guerre le 25 avril 1898.

Conformément au plan prévu dans ce cas de figure, il devait trouver et détruire la flotte espagnole des Philippines. Il fit alors route vers l’île de Luçon, qu’il atteignit le 30 avril 1898. La baie de Subic étant vide, il poursuivit sa route vers Manille.

L’escadre de la marine espagnole de l’amiral Patricio Montojo y Pasarón était au mouillage dans le port.

La force de la flotte américaine, à l’exception des transports non combattants, s’élevait à 21 410 tonnes, 49 290 chevaux-vapeur, 163 canons (dont beaucoup à tir rapide), 1 750 hommes d’équipage, et d’une vitesse moyenne d’environ 17 nœuds. La puissance des cinq navires espagnols qui ont effectivement participé à la bataille représentait 10 111 tonnes, 11 200 chevaux-vapeur, 76 canons (très peu à tir rapide), 1 875 membres d’équipage et une vitesse maximale de 12 nœuds.

À l’aube du 1er mai 1898, la flotte américaine fut en vue de son adversaire et mit tous ses bâtiments hors de combat en deux temps, par une attaque classique qui débuta lorsque la distance entre les flottes atteignit 1 500 yards (1 400 m).

La bataille débuta à 5 h 40 et se termina 12 h 45, la flotte américaine en ligne de bataille avait fait cinq tours complets dans la baie et envoyé la totalité des navires espagnols par le fond.

171 coups au but américains furent enregistrés contre 15 impacts de la part de l’artillerie navale espagnole. Les pertes espagnoles s’élevaient à 167 hommes tués et 214 blessés contre neuf blessés dans les rangs de l’US Navy. L’ingénieur en chef sur le USS McCulloch est décédé d’une crise cardiaque et le capitaine Gridley de l’USS Olympia, déjà gravement malade, mourra environ un mois après la bataille, son état s’étant aggravé par ses heures passées au poste de commandement de son navire par cette chaude journée.

L’artillerie côtière du fort de Sangley Point défendant la baie de Manille ouvrit le feu plusieurs fois avant d’être réduite au silence ainsi que quatre canons de 6 pouces situés sur la plage.

La garnison de Cavite hissa un drapeau blanc à environ 12 h 15. La base navale était aux mains des Américains et ses fortifications détruites, la garnison espagnole fut libérée sous condition.

La route était grande ouverte aux contingents de l’US Army et de l’USMC partis de San Francisco et, après la capitulation de Manille le 13 août 1898, l’occupation des Philippines fut effective.

1er mai 1912 : naissance du commandant de U-BOOT Otto Kretschmer

En tant que commandant de U-Boot lors de la bataille de l’Atlantique de la Seconde guerre mondiale, il torpille 56 navires, record de toute la guerre.

Avant ses 17 ans, Otto Kretschmer commence sa carrière navale. Il passe huit mois à Exeter, Angleterre où il apprend l’anglais. Début , il suit la formation d’officier, passant trois mois sur le bateau école Niobe et un peu plus d’une année sur le croiseur léger Emden.

En , il sert sur le croiseur léger Köln, et en , il est transféré dans les U-Boot. Il reçoit une formation en tant qu’officier de sous-marins. Son premier commandement est sur le U-35 et il participe à une patrouille dans les eaux espagnoles en 1937 pendant la guerre d’Espagne.

En , il quitte le U-35 et prend le commandement du U-23 de type II. Après le déclenchement de la guerre en , il obtient ses premiers succès à bord du U-23 lors de patrouilles en mer du Nord le long des côtes anglaises et écossaises.

En , il pose neuf mines à Moray Firth, Écosse. Le , il obtient son premier grand succès en coulant le pétrolier danois Danmark (10 517 tonnes).

Juste un mois plus tard, il coule le destroyer anglais HMS Daring (1 375 tonnes).

Il quitte le U-23 en et le même mois, il prend le commandement du U-99. Après deux mois d’entrainement, le U-99 quitte Kiel pour sa première patrouille en . Lors des patrouilles suivantes, Otto Kretschmer devient célèbre sur ce sous-marin par ses attaques nocturnes en surface contre les convois, et sa devise « Une torpille… un navire » est créée.

En , il coule trois croiseurs commerciaux armés britanniques : les Laurentic (18 724 tonnes), Patroclus (11 314 tonnes) et Forfar (16 402 tonnes) pour un total de plus de 46 000 tonnes. À cette époque, « Otto le Taciturne » devient le « roi du tonnage » parmi les sous-mariniers et il n’est ensuite jamais détrôné.

Lors de sa dernière patrouille, il connaît une belle réussite et attaque dix navires. Il est capturé après avoir sabordé le U-99 le à 3 h 43 au sud-est de l’Islande – position approximative 61N, 12W – après avoir été endommagé par des charges de profondeurs lancées par le destroyer britannique HMS Walker (en). Schepke disparaît lors de la même bataille. Kretschmer parvient à faire surface et sauve 40 de ses 43 hommes d’équipage (l’officier mécanicien meurt) avant que le sous-marin ne coule.

Après sa capture, il passe plus de six ans et demi en captivité dont quatre ans au camp 30 situé au Canada (aussi appelé camp Bowmanville (en)). En , on l’autorise à revenir en Allemagne.

En , Otto Kretschmer rejoint la Bundesmarine, qui est officiellement créée en . En 1957, il prend le commandement de la 1. Geleitgeschwader (1re escadre d’escorte). En , il devient le commandant de l’Amphibische Streitkräfte (Force amphibie). Début 1962, il occupe divers postes au sein de l’état-major avant de devenir chef d’état-major du commandement de l’OTAN des approches de la Baltique (COMNAVBALTAP) en . Fonction qu’il occupe durant quatre ans. Il prend sa retraite en avec le grade de Flottillenadmiral.

Lors de vacances durant l’été 1998, Otto Kretschmer participe à une croisière sur le Danube pour fêter ses cinquante ans de mariage. Le à Straubing en Bavière orientale, il chute d’une passerelle et se blesse gravement à la tête. Il meurt trois jours plus tard à l’hôpital, âgé de 86 ans. Il est incinéré et ses cendres sont dispersées en mer du Nord.

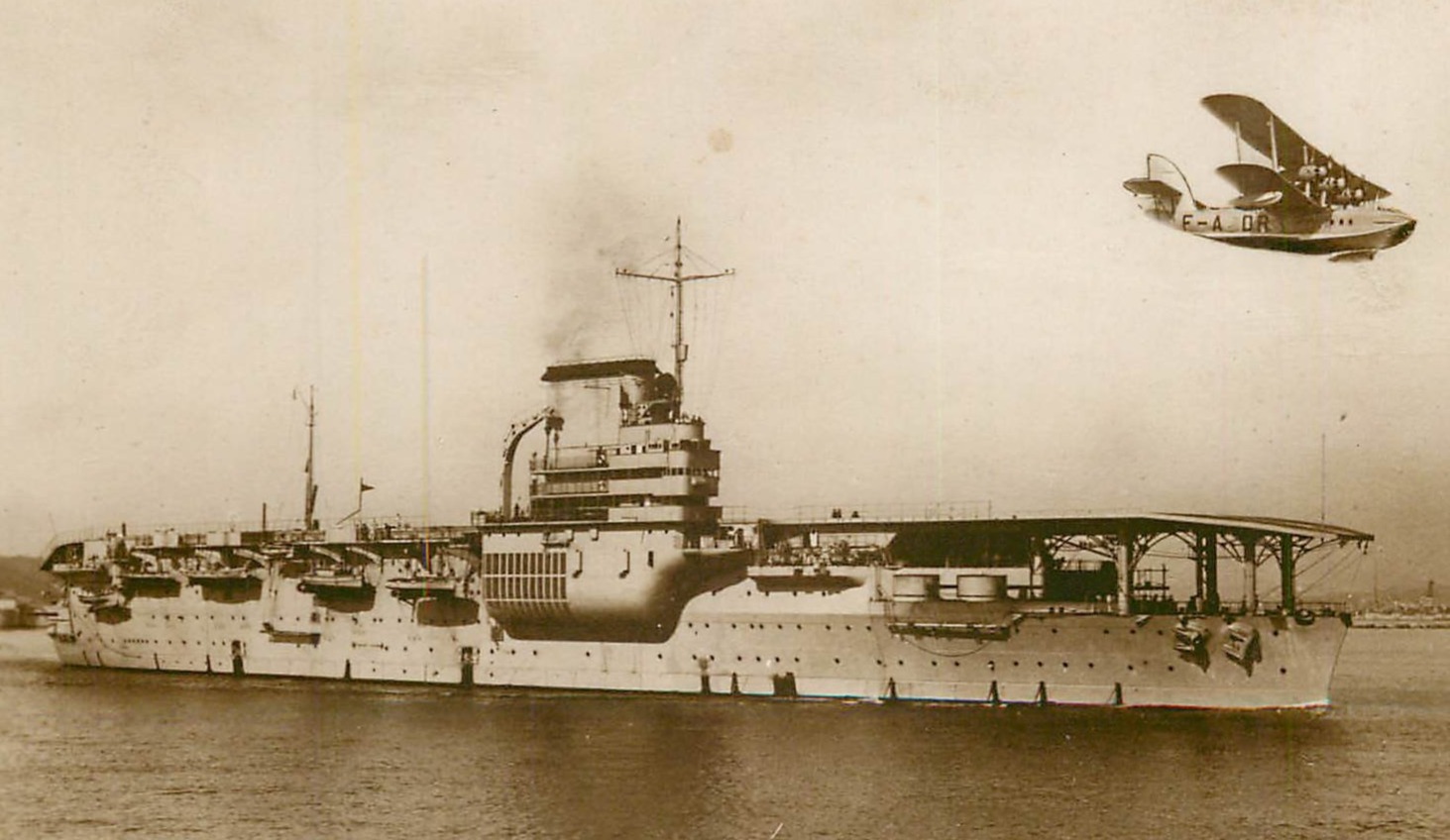

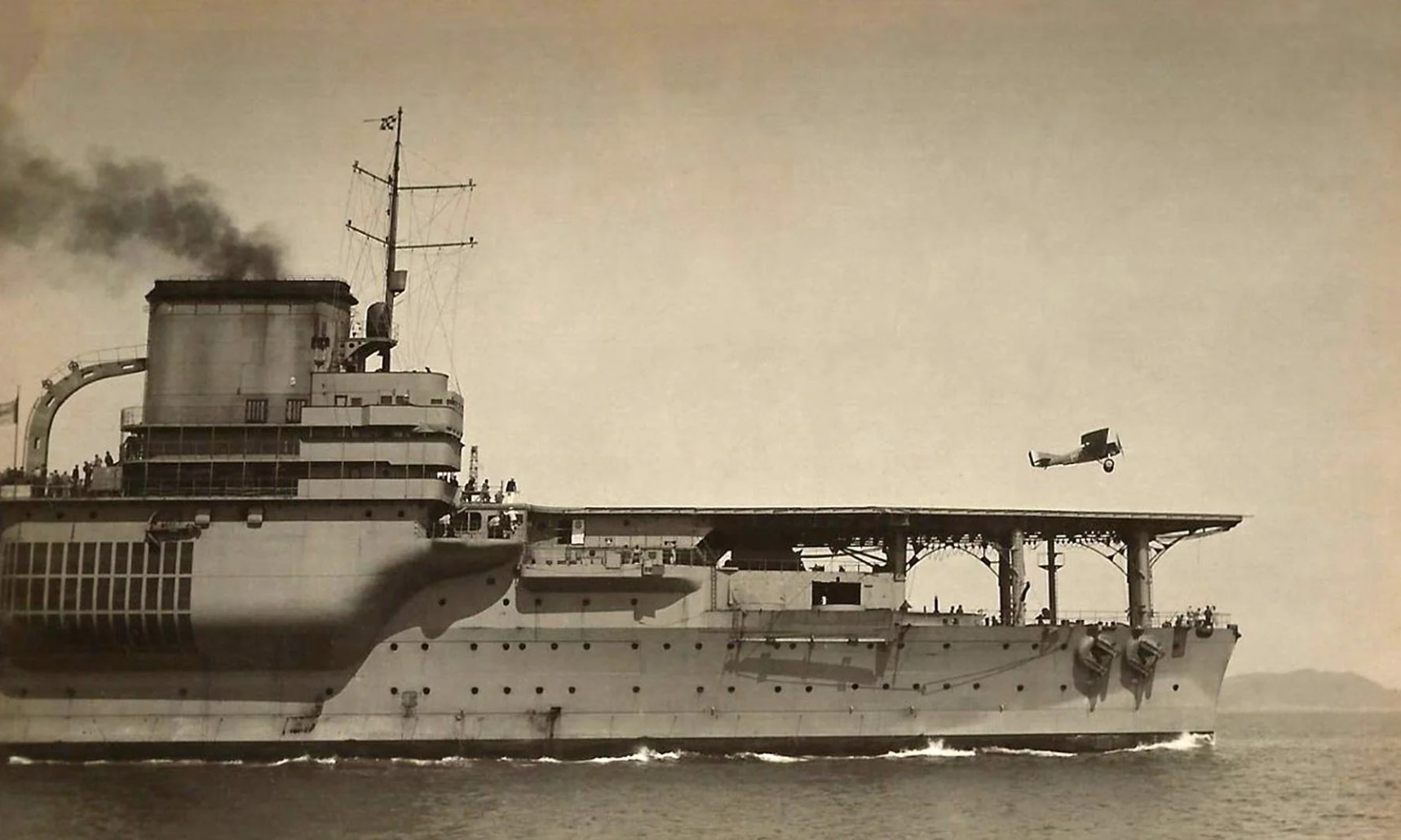

1er mai 1928 : le premier porte-avions français « Béarn » est admis au service actif

Le Béarn est le seul porte-avions en service dans la Marine nationale française jusqu’en 1945 (date du passage sous pavillon français du Dixmude). C’était initialement la cinquième unité du dernier type de cuirassés dreadnought de la classe Normandie mise sur cale avant la Première Guerre mondiale et jamais achevée. Seul le Béarn subira une refonte, après la Première Guerre mondiale, avant le démantèlement des coques inachevées des quatre autres unités. Dans un premier temps, le nom de Vendée avait été envisagé.

Peu avant la Première Guerre mondiale, les expérimentations sur le bâtiment-base d’aviation Foudre sont interrompues, la Marine nationale française donnant la priorité à l’hydravion, et quatre petits avisos sont transformés en transports d’hydravions en 1914 et 1915. À la fin de la guerre, l’aviation maritime réduit ses effectifs : la plupart des avions sont démantelés et les bases terrestres sont réduites à sept . Toutefois, les expérimentations continuent. En 1920, une plate-forme est installée sur l’aviso Bapaume, à partir de laquelle est menée une série de décollages de biplans Hanriot HD.12, Nieuport 21 et Nieuport 32. À la même époque, la société Levasseur commence à produire les premiers bombardiers-torpilleurs susceptibles d’être navalisés, comme le biplan Levasseur PL 2 (dérivé de l’AT.1 terrestre) dont la Marine nationale française commande neuf exemplaires, livrés à partir de 1925.

Une nouvelle délégation française se rend au Royaume-Uni où elle visite notamment le HMS Argus. Il s’agit d’un ancien paquebot transatlantique transformé en porte-avions. C’est le premier bâtiment conçu dès l’origine de sa refonte à disposer d’un pont d’envol continu, duquel opèrent 20 avions depuis le . Impressionnés, les membres de la mission recommandent que la coque du cuirassé Béarn de classe Normandie, inachevée à cause de la guerre, soit mise à disposition de la Marine nationale pour en faire un porte-avions. Le programme naval du 1er prévoyait deux bâtiments porte-avions et la transformation de deux cuirassés de la classe Normandie en porte-avions. Les réalités budgétaires ont raison de cet ambitieux projet et il est décidé de doter seulement le Béarn d’un hangar de 100 × 30 mètres et d’un pont d’envol de 180 mètres de long.

Le lancement du Béarn a lieu à La Seyne-sur-Mer le et, du au printemps 1921, est effectuée une série de décollages, tout d’abord celui du lieutenant de vaisseau Paul Teste aux commandes d’un Hanriot, puis de Sopwith 1A2, Hanriot HD 2 et Hanriot HD.3. La loi-programme du décide sa transformation en « bâtiment porte-avions d’escadre » en application du traité naval de Washington, qui limite les armements maritimes de ses cinq signataires : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon la France et l’Italie. La France est mécontente du traité, déclarant qu’elle a droit à une flotte plus importante que celle de l’Italie, puisque devant maintenir une flotte à la fois dans l’Atlantique et la Méditerranée et un peu partout dans le monde où elle possède des colonies.

Contrairement à l‘US Navy et la Royal Navy, la Marine nationale française ne hâte pas pour autant la modification du Béarn : du contrat, signé le au commissionnement, le 1er, il s’écoule cinq ans durant lesquels la Marine nationale se contente de quelques hydravions. Enfin, le , quelques bombardiers légers biplans Levasseur PL.4, premiers avions français construits en série pour être mis en œuvre depuis un porte-avions, se posent sur le Béarn avant d’entamer des manœuvres conjointes avec l’Armée de terre française.

La « Flottille d’aviation du Béarn » se compose de 3 escadrilles, l’une de chasse (la 7C1), l’autre de bombardement et torpillage (la 7B1), la dernière de reconnaissance et surveillance (la 7S1). En ce qui concerne les chasseurs, l’expérience malheureuse des Lévy-Biche (Levasseur) LB.2 et le vieillissement des Dewoitine D.1C1 contraint la Marine nationale à se tourner vers le monoplan terrestre Wibault 74, qu’elle commande à 60 exemplaires et qui reste en service de 1932 à 1938. Pour ce qui est des bombardiers-torpilleurs, elle reste attachée à la formule biplan avec le Levasseur PL 2 (1926), le PL 4 (1930), le PL 7 (équivalent au Blackburn Ripon britannique) puis le PL 10 et sa version améliorée PL 101 (1933).

Suivant l’intérêt de l’US Navy et de la Luftwaffe pour les bombardiers en piqué, les services techniques de l’aéronautique demandent en 1932 à Nieuport de concevoir un monomoteur d’attaque destiné au Béarn. Les deux prototypes du Nieuport 140 à aile en « W » sont perdus en mars 1935 et mai 1936 et le constructeur étudie sur fonds propres le Loire-Nieuport LN 401 sous-motorisé, mais commandé à 66 exemplaires par la Marine nationale pour remplacer ses PL.7. La construction d’une version plus puissante (le Loire-Nieuport LN 402) reste sans lendemain.

En 1938, la Marine reçoit 19 chasseurs monoplan Dewoitine D.373, déjà obsolètes à leur mise en service et déficients au niveau de la motorisation, ce qui entraîne deux interdictions de vol, dont la seconde est retardée dans l’attente de la livraison des Potez 631 le . À la veille de la guerre, les bureaux d’études travaillent dans la hâte aux Latécoère/Breguet Laté 299 et Laté 675. Finalement, dépitée par ces déboires, la Marine se tourne vers le monoplan américain Vought V-156F Vindicator livré à 51 exemplaires à partir de .

Par ailleurs, les refontes à répétition du Béarn (une première en 1930-1933, une seconde en 1934-1935), n’aident pas à la permanence à la mer d’un groupe aéronaval, d’autant que le bâtiment est trop lent (21,5 nœuds) pour remplir son rôle (alors que ses homologues britanniques qui sont des croiseurs de bataille transformés en porte-avions, filent une trentaine de nœuds) et que ses ascenseurs sont inadaptés, le reléguant à une plate-forme d’entraînement et de transport.

Ayant pris armement le , le Béarn entre en service le 1er. Il est affecté (hors rang) à la 1re escadre en Méditerranée. Une semaine après, le porte-avions embarque l’escadrille de reconnaissance 7S1 et l’escadrille de bombardement 7B1, toutes deux équipées d’avions Levasseur PL.4. Ce soir-là, le Béarn embarque une commission sénatoriale de trois personnes pour une tournée d’information, en Corse et en Tunisie, qui dure jusqu’au 20 mai. Le 27 mai, l’Escadrille 7C1, équipée de chasseurs Lévy-Biche LB.2, s’envole pour une croisière vers l’Atlantique et la Manche, visitant en cours de route les ports du Maroc (protectorat français). Le 20 juin, le Béarn participe à un exercice au cours duquel la 1re escadre attaque les défenses de Lorient et effectue des débarquements amphibies. Le 3 juillet le porte-avions participe, au Havre, à la revue navale de la flotte passée par le président de la République, Gaston Doumergue. L’escadre se rend dans les ports normands – période au cours de laquelle un LB.2 est contraint d’amerrir – avant de retourner en Bretagne le 20 juillet. L’escadre appareille pour Toulon le 29 juillet, non sans que le Béarn ne soit détourné vers Santander, en Espagne, pour recevoir la visite du roi Alfonse XIII. Après une courte visite en Algérie, le porte-avions rentre à Toulon le 4 août. André Jubelin, futur amiral et pionnier de l’Aéronavale, sert à bord du bâtiment pendant cette période, bien qu’il ne soit pas encore qualifié pilote d’aéronautique. C’est au cours de cette croisière que les inconvénients de la faible vitesse du porte-avions apparaissent. Alors qu’il opérait avec la flotte, il dut faire route (inverse) contre le vent pour lancer deux avions et il lui fallut une heure et quart à une vitesse de 16 nœuds pour rejoindre l’escadre, malgré la faible vitesse moyenne (de 12 nœuds) de cette dernière.

Entre le 12 octobre et le 9 novembre, le Béarn effectue une courte croisière d’entraînement en Corse et en Afrique du Nord française pour qualifier les pilotes. Limité par des pénuries d’avions (les LB.2 étaient hors service) et par le manque de pilotes expérimentés, l’escadrille 7C1 n’a mis en œuvre que deux chasseurs Dewoitine D.1, la 7S2 trois PL.4 et la 7B1 quatre PL.4. Entre elles, les trois escadrilles n’ont rassemblé que sept pilotes.

Le , au mouillage à Agadir, le Béarn emploie ses avions au-dessus des territoires dissidents du Sud-marocain. Cette action constitue sa première opération de guerre.

En , le porte-avions commence un carénage au cours duquel la partie avant du pont d’envol est inclinée de 4,5 degrés vers le bas ; ce qui constituait une première étape pour permettre aux avions d’apponter au-dessus de sa proue (donc à l’envers du sens de marche normal). De plus, le système d’origine de frein par sacs de sable est remplacé par deux prototypes d’engrenage d’arrêt à commande mécanique. Une fois le carénage terminé, en mai, le Béarn utilise du 4 au 16 mai ses hydravions CAMS 37 pour mener des essais d’évaluation de la visibilité en immersion du sous-marin Requin. Du 27 mai au 10 juillet, le bâtiment participe à des exercices en Méditerranée occidentale et au large des côtes marocaines. Quelques mois plus tard, le porte-avions navigue sur la côte atlantique du Maroc, effectuant quelques missions de reconnaissance dans le sud du Maroc à la fin octobre pour intimider les tribus berbères rebelles et visitant Dakar, l’Afrique occidentale française, Madère et les îles Canaries. Au cours de cette croisière, un seul chasseur Wibault 74 est testé.

Lors du carénage du Béarn de à , l’inclinaison vers le bas de l’avant du pont d’envol a été modifiée pour correspondre aux 4,5 degrés de celle de l’arrière. Le 8 mai, le porte-avions avait à bord 10 D.1, 5 LB.2, 16 PL.4 et 3 CAMS 37. Deux jours plus tard, il participe à la revue navale de la 1re escadre à Alger par Gaston Doumergue qui commémore le centenaire de la conquête française de l’Algérie. À son retour à Toulon le 14 juin, les LB.2 sont remplacés par des D.1, en attendant la livraison des Wibault 74 en commande. Fin décembre, la 7B1 commence à pratiquer des simulations de largage de torpilles. Le bombardier torpilleur Levasseur PL.7 avait été livré à la 7B1 lorsque le Béarn accompagnait la 1re escadre lors de sa croisière nord-africaine du 8 mai au 24 juin. Il est réaménagé à la fin de l’année 1930.

En , le Levasseur PL.10 remplace le PL.4 dans la 7S1. Le 3 avril, le porte-avions reçoit la visite de François Piétri, ministre de la Défense nationale. À ce moment-là, la 7C1 faisait modifier ses nouveaux Wibault 74 et ne pouvait pas participer à la croisière de l’escadre en Méditerranée orientale du 15 avril au 25 juin. Les PL.10 font leurs premiers appontages le 20 juillet. Le bâtiment est transféré à la 1re escadre de ligne en octobre. Le mois suivant, une inspection critique l’état de préparation au combat du Béarn car limité alors à une vitesse de 15 nœuds. En 1933, l’effectif de chaque escadrille passe de six à neuf appareils, à l’exception de l’escadrille de chasse qui passe à dix. Lors de la croisière de la 1re escadre en Afrique du Nord, du 3 mai au 24 juin, les escadrilles du Béarn s’entraînent à la recherche et à l’attaque des navires ennemis depuis une base terrestre et, quelques jours plus tard à la mi-mai, utilisent Oran (Algérie), pour pratiquer le tir sur cible. Quelques mois plus tard, les PL.10 de la 7B1 s’entraînent à attaquer des cuirassés escortés par des destroyers le 20 juillet. Quelques semaines plus tard, le 5 août, le porte-avions participe à une revue navale passée par Pierre Cot, ministre de l’Air. Le Béarn est mis hors service d’août à novembre, période pendant laquelle la 7S1 passe du PL.10 au PL.101, une version améliorée du même avion.

Le porte-avions est engagé dans la guerre d’Espagne avec le Commandant Teste. Dès octobre 1936, il appuie les cuirassés de l’escadre patrouillant face à l’Espagne, dans le cadre de la non-intervention puis des actions décidées à la Conférence de Nyon.

De à , le porte-avions est associé à l’un des groupes de chasse, désignés par des lettres, qui donnent la chasse aux “corsaires” de surface de la Kriegsmarine : le groupe I avec le HMS Eagle dans l’Océan Indien, le groupe K avec le HMS Ark Royal est basé à Freetown pour l’Atlantique Sud, le groupe L avec le Béarn dans l’Atlantique Nord, le groupe M avec le HMS Hermes à Dakar.

En , il participe à l’évacuation de l’or de la Banque de France destiné à payer les avions achetés aux États-Unis et au convoyage des mêmes appareils vers la France ; au moment où la France succombe, le Béarn et le croiseur école Jeanne d’Arc étaient présents à Halifax, ayant embarqué un total de 44 Curtiss SBC-4 Helldiver, 23 Curtiss H-75, 6 Brewster B-339 et 33 Stinson 105 mais ils sont déroutés vers les Antilles lors de l’armistice du 22 juin 1940. Le Béarn fut démilitarisé et mis en gardiennage en Martinique durant trois ans conformément à la neutralité du Régime de Vichy vis-à-vis des États-Unis. Repris par les Forces navales françaises libres, il appareille à la remorque le pour une refonte aux États-Unis au Chantier naval Avondale près de La Nouvelle-Orléans où il va être transformé en transport d’avions. Il reste en Louisiane jusqu’au , date à laquelle il appareille pour la Base navale de Norfolk terminer sa transformation. Il en sort avec un radar, une DCA plus importante, entre autres équipements, et est camouflé aux standards de l’US Navy. En mars 1945, il disposait d’une DCA portée à 4 pièces de 127 mm, 24 de 40 mm, et 26 de 20 mm. Le 3 mars, le Béarn est à New York où il reçoit des avions et appareille dans un convoi à destination de Casablanca. Le , il aborde accidentellement un transport de troupes américains (31 morts sur le transport, 4 sur le Béarn) ; il relâche aux Açores puis à Casablanca où il arrive le 25 mars. Il commence une période d’indisponibilité jusqu’au .

Après la guerre, il contribue à transporter l’aviation destinée au Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (CEFEO) en Indochine française avant la guerre d’Indochine. Le , il est stocké à Toulon sur les quais de l’angle Robert près de la Lorraine puis, affecté au GASM (Groupe d’action sous-marine) le , il sert de bâtiment base pour les sous-mariniers, amarré dans la darse des sous-marins jusqu’au 1er. En 1967, il est définitivement retiré du service et vendu à des démolisseurs italiens.

1er mai 1960 : l’avion espion américain U2, piloté par Francis Gary Powers, est abattu au-dessus de l’URSS

Les témoins oculaires de la scène de son interception à Sverdlovsk (aujourd’hui Iekaterinbourg) racontent qu’en voyant les tirs de missiles sol-air S-75 Dvina, ils pensaient à un feu d’artifice célébrant le 1er mai, avec pour couronner le tout des sauts en parachute.

La salve de missiles avait en effet également abattu le chasseur soviétique qui poursuivait l’U-2 de Powers, et le pilote du MIG-19 avait dû, lui aussi, sauter en parachute.

Powers fut capturé par les Soviétiques puis condamné à dix ans de prison, traitement inhabituel à l’époque en Union soviétique. Après dix-sept mois de captivité à la prison de Vladimir, il fut échangé au pont de Glienicke (reliant Berlin-Ouest à Potsdam) contre l’espion du KGB William Fischer, en février 1962, grâce à James B. Donovan, et put rentrer au pays.

Au sein du monde de l’espionnage des États-Unis et de l’USAF, beaucoup lui en ont voulu de s’être éjecté au lieu d’ingérer sa capsule à base de sel de cyanure. Avec sa capture, les Soviétiques disposaient en effet d’un moyen de pression sur les États-Unis qui permit la libération de Fischer, lequel ne révéla jamais rien aux services de contre-espionnage américains.

Power meurt en 1977, à l’âge de 47 ans, lors du crash d’hélicoptère d’Encino.

1er mai 1990 : Mikhaïl Gorbatchev, sifflé par des milliers de manifestants sur la place Rouge, quitte la tribune avant la fin du défilé du 1er mai

1er mai 1994 : naissance de la Brigade de transmission et d’appui au commandement

La brigade de transmissions et d’appui au commandement (BTAC) est une brigade créée le 1er, au cours d’une cérémonie organisée au château de Compiègne, et dissoute le 21 juin 2016. Le commandement des systèmes d’information et de communication lui succède dans le cadre du plan de réorganisation de l’Armée de terre nommé Au contact.

Elle est alors subordonnée au 3e corps d’armée. Son état-major est stationné à Lille et les régiments qui la composent sont les suivants :

- le 18e régiment de transmissions d’Épinal ;

- le 40e régiment de transmissions de Thionville ;

- le 51e régiment de transmissions de Compiègne ;

- le 38e régiment de transmissions (régiment de réserve) mis sur pied à Laval.

Le , les 18e et 51e régiments de transmissions sont dissous.

Le 1er, l’état-major de la brigade est transféré de Lille à Lunéville au quartier Treuille de Beaulieu-Diettmann et s’installe dans le bâtiment que l’état-major de la Force Hadès occupait jusqu’à sa dissolution le . Le même jour, le 53e régiment de transmissions de Lunéville, jusqu’alors subordonné à l’état-major de la Force Hadès, intègre la brigade.

Le 1er , la brigade passe sous la subordination du Commandement de la Force d’Action Terrestre, à la création de ce dernier, à la suite de la dissolution du 3e corps d’Armée et de la Force d’action rapide. Le même jour, le 28e régiment de transmissions d’Issoire intègre la brigade, à la suite de la dissolution de la Force d’action rapide, à laquelle il appartenait.

Le , le 38e régiment de transmissions est dissous.

Le 1er, 53e régiment de transmissions de Lunéville quitte la brigade pour le Corps Européen ; le 42e régiment de transmissions, jusqu’alors au Corps Européen, intègre la brigade.

Le 1er, le 48e régiment de transmissions d’Agen intègre la brigade.

Le 1er, la brigade prend l’appellation de Brigade de transmissions et d’appui au commandement, en intégrant le 43e régiment d’infanterie, de Lille, qui assure la fonction d’appui au commandement.

Le 1er, le 18e régiment de transmissions est recréé à Bretteville-sur-Odon et devient le sixième régiment de transmissions de la brigade.

Le 1er, le 43e régiment d’infanterie quitte la brigade. Le 6e régiment de commandement et de soutien est recréé à Douai, et prend la prend la fonction d’appui au commandement, jusque-là dévolue au 43e RI.

Au cours de l’été 2010, le 18e régiment de transmissions et le 6e régiment de commandement et de soutien sont dissous. Le 41e régiment de transmissions est recréé à Douai et intégré à la brigade.

Le , le 42e régiment de transmissions est dissous (cérémonie du ).

Le , la brigade est dissoute.