2 mai 1519 : Mort au château du Clos Lucé (Amboise) à 67 ans de Léonard de Vinci

Ingénieur militaire au service de César Borgia, Léonard de Vinci consacra le plus clair de son temps à la guerre. Qu’il s’agisse de proposer aux fantassins des armes contre la cavalerie ou de perfectionner la poudre à canon, rien ne semble impossible à l’infatigable ingénieur militaire. Fasciné par César Borgia, il devient l’un de ses indispensables collaborateurs.

2 mai 1598 : Traité de paix de Vervins entre le roi de France Henri IV et le roi d’Espagne Philippe II

Ce traité confirme et complète les clauses du traité du Cateau-Cambrésis du . Philippe reconnaît formellement Henri IV comme roi de France.

- l’Espagne restitue à la France le Vermandois, les conquêtes en Picardie, Calais et Port-Louis ;

- la France rend à Philippe II, en tant que descendant des ducs de Bourgogne, le Charolais, ainsi que diverses places fortes conquises depuis 1559 ; il réitère sa renonciation à la suzeraineté sur le comté de Flandre et le comté d’Artois, déjà stipulée par le traité de Madrid et la paix des Dames.

Henri IV, qui avant d’être roi de France était roi de Navarre par sa mère Jeanne de Navarre, refuse d’entériner l’annexion de la partie sud du royaume de Navarre (à partir de Roncevaux), réalisée en 1512 par Ferdinand d’Aragon, arrière-grand-père de Philippe II, cette spoliation ayant été opérée à l’encontre de son propre arrière-grand-père maternel, le roi Jean III de Navarre.

2 mai 1763 : Naissance de François Athanase Charette de La Contrie

François Athanase Charette de La Contrie, né le à Couffé et mort fusillé le à Nantes, est un militaire français et un général royaliste de la guerre de Vendée.

Né dans une famille de petite noblesse bretonne, Charette commence sa carrière militaire en 1779, comme garde de la Marine à Brest. Il participe aussitôt à la guerre d’indépendance américaine, d’abord au large des côtes françaises, puis dans les Antilles. Après la paix, il prend part à quelques campagnes dans les mers du Nord, aux Antilles et en Méditerranée. Il est élevé au grade de lieutenant de vaisseau en 1787 et démissionne en 1790.

Marié la même année avec Marie-Angélique Josnet de La Doussetière, Charette hérite du manoir dit « de la vieille Fonteclose« , à La Garnache, en Vendée. C’est là, en mars 1793, que des paysans insurgés contre la levée en masse viennent le chercher pour le mettre à leur tête.

Entre mars et juin, Charette s’impose difficilement comme le commandant des insurgés des régions de Machecoul et Legé. Le 30 avril, les différentes armées vendéennes s’unissent pour former l’Armée catholique et royale, mais dans les faits Charette continue d’agir de manière indépendante.

En septembre et octobre 1793, les républicains prennent l’avantage et occupent toutes les villes de la Vendée militaire. Charette passe alors à la guérilla et contrôle pendant quelques mois l’île de Noirmoutier. Le 12 décembre 1793, il est élu général de l’Armée catholique et royale du Bas-Poitou. Son commandement s’exerce alors dans le sud de la Loire-Atlantique et le nord-ouest de la Vendée.

Affaibli par plusieurs défaites successives à la fin de l’année 1793, Charette parvient à échapper aux colonnes infernales qui ravagent la Vendée dans les premiers mois de l’année 1794. Les massacres indiscriminés commis par les républicains poussent les paysans à se réfugier auprès de lui, ce qui regonfle les rangs de son armée.

En décembre 1794, Charette accepte d’entamer des pourparlers avec les représentants de la Convention thermidorienne et le 17 février 1795, il conclut la paix et reconnait la République lors des négociations de La Jaunaye. Cependant, il reprend les armes le 24 mai, après être entré en relation avec les princes en exil, les Britanniques, les émigrés et les chouans de Bretagne. En juillet, Charette est reconnu par Louis XVIII comme généralissime de l’Armée catholique et royale.

La relance des hostilités tourne cependant au désastre. Abandonné par ses hommes, Charette est capturé le 23 mars 1796 dans les bois de la Chabotterie. Condamné à mort, il est fusillé six jours plus tard à Nantes, sur la place Viarme. Sa mort marque la fin de la deuxième guerre de Vendée.

Par la pérennité de sa résistance, Charette passe dans la mémoire collective comme le général emblématique du soulèvement vendéen. Ses choix stratégiques, sa rivalité avec d’autres chefs et sa responsabilité dans des cas d’exactions lui valent cependant d’être le général vendéen le plus controversé, y compris au sein du camp royaliste.

2 mai 1808 : soulèvement espagnol à Madrid.

Excédés par l’occupation française, les Madrilènes se soulèvent en apprenant que Napoléon porte son frère Joseph sur le trône d’Espagne. Murat réprime durement l’insurrection. La guerre d’indépendance espagnole vient de commencer et avec elle le premier revers sérieux pour l’Empereur.

Lire Jour de colère d’Arturo Perez-Reverte

2 mai 1813 : bataille de Lützen (Allemagne).

Napoléon, ayant reconstitué ses forces par la mobilisation de 1813 en France, rejoint les restes de la Grande Armée en Saxe. Après le combat de Weißenfels, il décide de progresser vers Leipzig afin de passer l’Elster et rejoindre le corps du prince Eugène au nord de la ville.

Les Coalisés veulent interdire ce mouvement et surprendre l’Empereur dans la plaine de Lützen où leur cavalerie, supérieure en nombre, pourra se développer.

Pour garder ses flancs, Napoléon envoie Ney protéger la route au sud de Lützen et tenir les villages de Großgörschen, Kleingörschen, Rahna et Kaja. Le reste de l’armée est en colonne entre Weißenfels et Leipzig. En tête, le corps de Lauriston attaque les troupes du général Kleist qui tiennent le village de Lindenau, à l’entrée de Leipzig.

À midi, Wittgenstein, venant de Pegau, attaque le centre français en direction de la ville de Lützen. Pour passer, il faut s’emparer des quatre villages. Blücher attaque en tête, mais se heurte à la division Souham. Celle-ci se replie sur la deuxième ligne défensive établie par Ney, laissant les villages aux Prussiens. Wintzingerode attaque la gauche française à Starsiedel, mais est arrêté par la division Gérard.

Napoléon, surpris par l’attaque d’un ennemi qu’il croyait être à Leipzig, rappelle alors tous ses corps pour repousser l’assaut des Coalisés. Il se rend auprès du maréchal Ney. L’Empereur dispose les renforts au fur et à mesure qu’ils arrivent. La ligne française résiste aux assauts des Coalisés.

À 18 heures, Blücher tente une dernière percée. À la tête de la Garde royale prussienne, il lance un nouvel assaut et prend Kleingörschen, Eisdorf et Kaja. Wintzingerode menace Starsiedel. Ney envoie la division Gérard qui contre-attaque, reprend les villages de Kleingörschen, Rahna et Kaja, et poursuit la division de la Garde royale prussienne. Seul Großgörschen reste aux mains des Coalisés.

La Garde impériale s’installe en avant de Starsiedel. Drouot dispose l’artillerie de la Garde sur le flanc des troupes de Wittgenstein. Attaquées sur les flancs, les forces coalisées se replient. Napoléon ordonne une attaque générale pour poursuivre les Coalisés, mais la nuit vient mettre un terme à la manœuvre.

Les pertes alliées s’élèvent à environ 20 000 hommes, celles des Français à 18 000. Le lendemain, Leipzig est occupée.

Scharnhorst, l’âme de la rébellion anti-napoléonienne en terre allemande, est blessé par balle au genou lors de la bataille et décède huit semaines plus tard de sa blessure, faute de soins suffisants.

La bataille fut initialement perçue en Russie comme une victoire de la coalition, Wittgenstein reçut à cette occasion l’ordre de Saint-André et Blücher l’ordre de Saint-Georges de 2e classe.

2 mai 1885 : Bataille de Cut Knife

La bataille de Cut Knife est une bataille de la Rébellion du Nord-Ouest qui s’est tenue le lorsqu’un groupe de guerriers Cris et Assiniboines fut attaquée par une force composée de la police montée, de miliciens et de soldats canadiens. Les guerriers ont défait les forces canadiennes avec des pertes des deux côtés.

2 mai 1892 : Naissance de Manfred von Richthofen

Manfred Albrecht, Freiherr von Richthofen, né le à Breslau et mort le à Vaux-sur-Somme, est un aviateur allemand devenu une légende de l’aviation de la Première Guerre mondiale. À l’époque, il était connu en France sous les surnoms de « Baron rouge » ou de « Diable rouge », mais depuis, le surnom donné par les aviateurs britanniques (« the Red Baron » soit « le Baron rouge ») a fini par s’imposer au point de remplacer en popularité son nom authentique.

Avec 80 victoires confirmées (selon le système de comptage allemand) il est l’as des as de l’aviation allemande de la Première Guerre mondiale. Hauptmann dans la célèbre Jasta 11, sa célébrité est liée à celle de son Fokker Dr.I Triplan peint en rouge vif au lieu des traditionnelles couleurs de camouflage, d’où son surnom. Il a pour frère cadet Lothar von Richthofen, autre pilote chevronné de l’armée de l’air allemande.

Lire sur Theatrum Belli : Le dernier vol du Baron rouge (21 avril 1918)

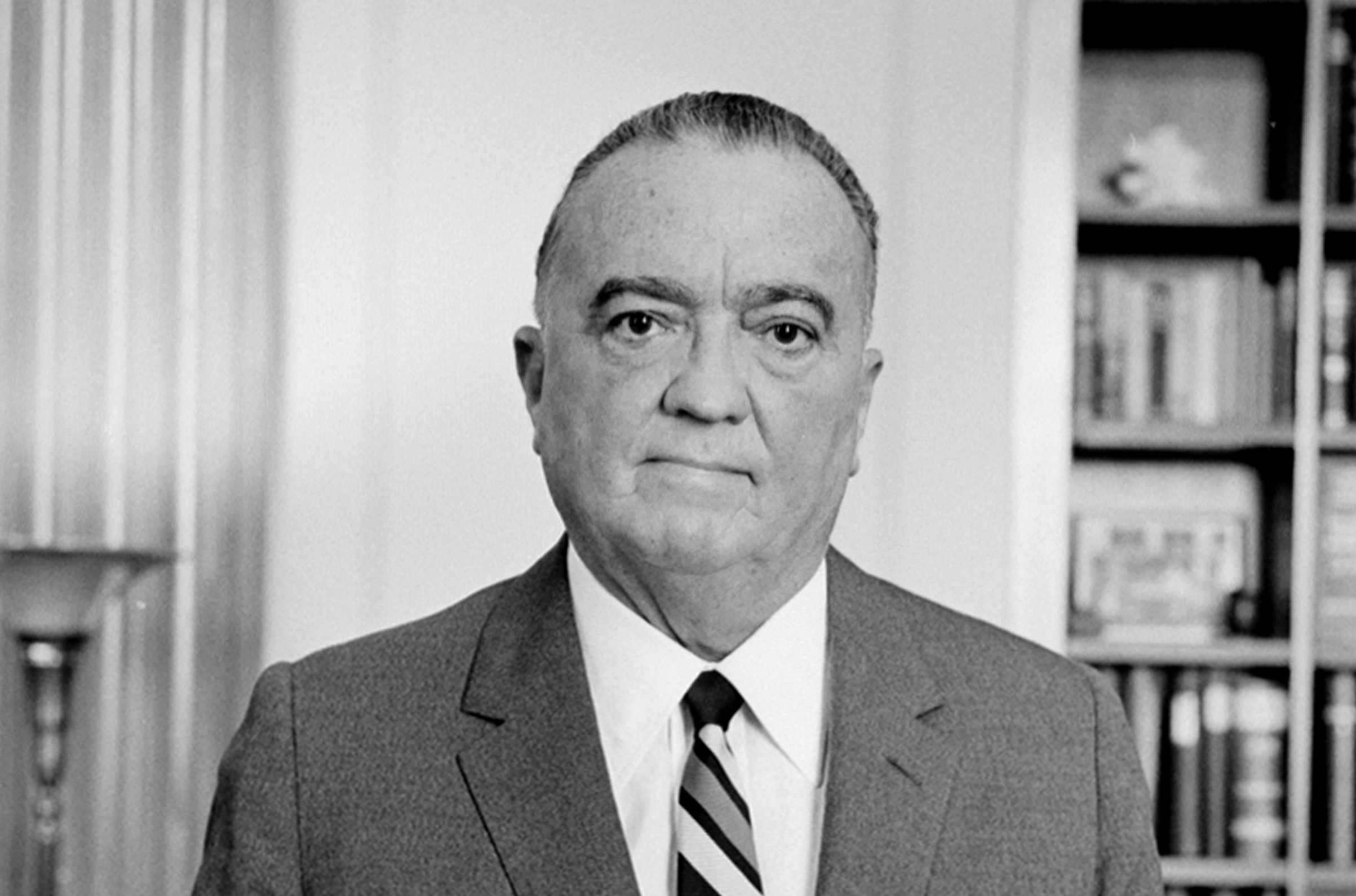

2 mai 1972 : mort de John Edgar Hoover (USA).

Il a été le premier directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI) de 1935 jusqu’à sa mort, soit pendant 37 ans.

Si on inclut la période pendant laquelle il a dirigé le Bureau of Investigation (de 1924 à 1935), prédécesseur du FBI, la durée totale est de 48 ans : il est ainsi celui qui est resté le plus longtemps à la tête d’une agence fédérale américaine, ayant servi sous huit présidents, de Calvin Coolidge à Richard Nixon.

Il est reconnu comme le créateur d’une agence efficace et puissante pour faire respecter la loi, avec notamment des avancées dans le domaine de la police scientifique et de la résolution des crimes ; néanmoins, les méthodes utilisées pour atteindre certains objectifs ont donné lieu à des commentaires inégaux : élogieux au vu des menaces géopolitiques à l’époque de la guerre froide ; extrêmement critiques après sa mort, en raison d’actions illégales — notamment contraires à la Constitution des États-Unis — qui ont été révélées par les enquêtes du Congrès américain dans les années 1970.

Après Hoover, un mandat maximum de 10 ans a été instauré pour le poste de directeur du FBI.

Lire La malédiction d’Edgar de Marc Dugain. Clint Eastwood réalisa un biopic « J. Edgar », sorti en 2012, avec l’acteur Leonardo di Caprio interprétant Hoover.

2 mai 1982 : pendant la guerre des Malouines, le croiseur léger argentin General Belgrano est coulé par le sous-marin britannique HMS Conqueror, entraînant la mort de 323 marins.

Il s’agit du seul bâtiment coulé au cours d’un combat par un sous-marin nucléaire et le deuxième bâtiment à être coulé au cours d’un combat depuis la Seconde Guerre mondiale. Le torpillage du Belgrano fut sujet à controverse aussi bien en Argentine qu’au Royaume-Uni peu de temps après les faits, et le reste encore aujourd’hui.

2 mai 1998 : Mort à 100 ans de Pierre FOURCAUD, Compagnon de la Libération.

Au SDECE, il participe, avec le Colonel BELLEUX, à la création (17 avril 1951) du Groupement de commandos mixtes aéroportés (GCMA) dans le contexte de la guerre d’Indochine.

2 mai 2009 : Mort à 85 ans de Lev Shchukin, as de l’aviation soviétique durant la guerre de Corée

Au service du 18e régiment d’aviation de chasse de la Garde, il remporte son premier combat le , après avoir attaqué un groupe de F-51. L’avion qu’il abat est un F-51D appartenant à Harry C. Moore, qui est tué. Quelques jours plus tard, le 6 juin, il remporte sa première victoire partagée, un F-80C. Le pilote, Francis E. Johnson survit et est secouru.

Au service du 18e régiment d’aviation de chasse de la Garde, il remporte son premier combat le , après avoir attaqué un groupe de F-51. L’avion qu’il abat est un F-51D appartenant à Harry C. Moore, qui est tué. Quelques jours plus tard, le 6 juin, il remporte sa première victoire partagée, un F-80C. Le pilote, Francis E. Johnson survit et est secouru.

Le , il participe à des combats entre 25 F-86 et 30 MiG-15 de son unité, et après avoir abattu un F-86, il est également abattu, peut-être par le capitaine Samuel Pesacreta. Au cours de l’engagement, il subit des blessures par éclats d’obus, mais peut reprendre le combat en moins de deux mois, ayant été secouru par les Chinois et emmené à l’hôpital. Il effectue son premier vol après ses blessures le 29 août, au cours duquel il surprend un groupe de Gloster Meteor du 77th Squadron de la RAAF. Il frappe le Gloster Meteor A77-616 du chef d’escadron Wilson ; cependant, ce dernier parvient à retourner sur sa base aérienne.

Le , le F-80C n° 49-862 piloté par Lewis P. Pleiss est abattu, probablement par Shchukin. Au cours du combat aérien, Alexander Smorchkov a également remporté des victoires aériennes. Pleiss a été tué au combat.

Le , il endommage gravement le F-86E Sabre « Lady Frances » (n° 51-2746) qui est souvent piloté par le colonel Francis Gabreski, commandant en second de la 4th Fighter Wing ; certains historiens désignent l’attaque comme une victoire aérienne, bien que l’avion ait finalement été réparé avant d’être détruit au combat le .

Plus tard en octobre, il est crédité de victoires aériennes sur : un F-80C (n° 49-695), le 22 octobre, piloté par Louis Esposito qui est tué ; un F-84E (n° 50-1220), le 23 octobre, piloté par John Shewmaker, décédé ; un Meteor de la RAAF (n° A77-316), piloté par Hamilton Foster, le 24 octobre, qui est endommagé mais réparé ; et un RF-80A (n° 44-84849) piloté par Grant Madsen qui est tué le 30 octobre.

Dans une interview d’après-guerre, Shchukin affirme que lui et ses collègues ont abattu deux F-84 et en ont endommagé un autre le 18 novembre, mais les archives américaines indiquent la perte d’un seul F-84 ; cependant, certains historiens pensent que l’un d’eux a été abattu par lui. D’autres sources indiquent que l’avion qu’il a abattu ce jour-là était un F-86.

Après avoir été abattu le , Shchukin subit trois fractures de compression sur sa colonne vertébrale en raison de son parachutage sur des rochers. Plusieurs pilotes américains affirment l’avoir abattu ce jour-là, dont Gabreski. Shchukin s’attend à mourir à l’atterrissage, mais il est découvert par des artilleurs anti-aériens soviétiques. Pendant la guerre de Corée, il est abattu deux fois, effectue 121 sorties de combat, totalise 99 heures et 49 minutes de vol, participe à 37 batailles aériennes et remporte au moins 15 victoires aériennes en solo, faisant de lui le troisième as soviétique de la guerre.

Au cours de sa carrière, il pilote des Po-2, I-16, Yak-1, Yak-3, Yak-7, Yak-9, Yak-15, MiG-15, MiG-17 et MiG-21, accumulant plus de 2 700 heures de vol.