22 juillet 1099 : Godefroy de Bouillon est élu avoué du Saint-Sépulcre.

Après un assaut difficile de deux jours, la ville défendue par les Fatimides d’Égypte est prise le . Godefroy est au premier rang des assaillants (les deux premiers sont Letold et Gilbert de Tournai, puis viennent Godefroy et son frère Eustache). Sous ses ordres ainsi que ceux de Tancrède et de Raymond de Toulouse, Juifs et musulmans sont massacrés sans pitié, aussi bien hommes que femmes. Ce massacre « n’est pas seulement un crime, mais une faute politique grave puisqu’il fait des Fatimides (…) des adversaires désormais moins disposés à un accord éventuel ».

La couronne de roi de Jérusalem lui est proposée après la prise de la ville, mais il la refuse, arguant qu’il ne peut porter de couronne d’or là où Jésus-Christ a dû porter une couronne d’épines. Il accepte le titre d’avoué du Saint-Sépulcre et se contente de la charge de baron.

La couronne de roi de Jérusalem lui est proposée après la prise de la ville, mais il la refuse, arguant qu’il ne peut porter de couronne d’or là où Jésus-Christ a dû porter une couronne d’épines. Il accepte le titre d’avoué du Saint-Sépulcre et se contente de la charge de baron.

Ce choix signifie qu’il considère la Terre sainte, et Jérusalem avant tout, comme la propriété du Christ et donc, par extension, du Saint-Siège. Il se positionne ainsi en serviteur, en défenseur de l’Église. Il est nominalement seigneur du Saint-Sépulcre tout en se maintenant sous l’autorité ecclésiastique. Son titre lui confère les responsabilités suivantes : il doit d’abord avec ses vassaux garder Jérusalem et le tombeau du Christ, puis distribuer des terres aux chevaliers, conquérir et pacifier les villes aux alentours, rendre la justice et pérenniser l’économie locale. Godefroy donne à ses nouveaux États un code de lois sages, connu sous le nom d’Assises de Jérusalem. Il doit compter avec l’opposition de Daimbert de Pise, le patriarche de Jérusalem qui désire faire du royaume de Jérusalem une théocratie avec le Pape à sa tête représenté par le patriarche. Daimbert s’est allié avec Tancrède de Hauteville.

Vingt jours après la prise de Jérusalem par les croisés, l’armée d’Al-Afdhal, vizir fatimide d’Égypte, forte de 30 000 hommes, atteint la Palestine. Le vizir hésite à attaquer la Ville sainte, et prend position près d’Ascalon. Il envoie des émissaires à Godefroy de Bouillon, lui proposant un arrangement s’il quitte la Palestine. Pour toute réponse, les croisés marchent sur Ascalon et, le , repoussent l’armée égyptienne, faisant 10 000 victimes.

22 juillet 1209 : sac de Béziers (croisade des Albigeois).

Après que la prédication pour lutter contre l’hérésie cathare se fut révélée être un échec, et après l’assassinat de Pierre de Castelnau le , Arnaud Amaury (ou Arnaud Amalric), le légat du pape Innocent III, décide de lancer une croisade contre les cathares. Le comte Raymond VI de Toulouse, chef d’une des régions atteintes par l’hérésie, ayant fait amende honorable et rejoint la croisade, les croisés décident d’attaquer les vicomtés de Béziers, du Razès, d’Albi et de Carcassonne, tenues par Raimond-Roger Trencavel.

Quand la croisade arrive à Montpellier, Raimond-Roger se présente et demande une entrevue avec Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux et légat du pape. Il réaffirme son attachement à la foi romaine et tente de négocier avec la croisade, mais le légat exige une soumission totale. Le jeune vicomte refuse, jugeant l’exigence inacceptable. Raimond-Roger retourne à Béziers le 21, la met en état de siège pour qu’elle puisse résister pendant au moins quarante jours. Il promet d’envoyer rapidement une armée de secours. Il est compréhensible que le seigneur de Béziers n’ait pas estimé nécessaire d’y rester puisque la ville était très bien défendue et qu’il lui fallait préparer la défense du reste de sa seigneurie.

La croisade est forte d’environ 20 000 hommes. Alors qu’elle approche de la ville, Renaud de Montpeyroux, évêque de Béziers, tente une ultime médiation. Arnaud Amaury exige que les cathares lui soient livrés. L’évêque a dressé une liste de 222 noms d’hérétiques, mais on ne sait sur quels critères il s’est appuyé. L’évêque fait remarquer les difficultés morales et matérielles de cette entreprise, et l’abbé de Cîteaux exige que tous les catholiques sortent de la ville pour ne pas partager le sort des cathares. La population et les consuls (ou capitouls) de la ville repoussent cette exigence, se sentant à l’abri dans la ville et refusant de se désolidariser de leurs concitoyens. Seuls l’évêque et quelques catholiques quittent la ville.

La croisade atteint la ville le 22 juillet. Les fortifications paraissant trop solides pour être prises d’assaut, l’armée commence à s’installer et se prépare à un siège qui promet d’être long. La journée étant particulièrement chaude, des ribauds en profitent pour se rafraîchir et se baigner dans l’Orb. Quelques Biterrois téméraires tentent alors une sortie, sans doute pour narguer l’armée assaillante. Mais l’assaut tourne mal, les Biterrois se trouvent rapidement submergés et refluent vers la ville en désordre, incapables d’empêcher leurs poursuivants d’y pénétrer. Les ribauds envahissent la ville et commencent à massacrer les habitants, n’épargnant même pas ceux qui se sont réfugiés dans les églises. C’est seulement à ce moment qu’Arnaud Amaury et les chevaliers sont avertis de la prise de la ville. Quand ils arrivent, c’est pour constater que le pillage a commencé. Ils tentent de chasser les ribauds de la ville. Pour se venger, les ribauds mettent alors le feu à la ville.

Dans le rapport que les légats adressent au Pape Innocent III, le chiffre de 20 000 morts est cité. Le chroniqueur Pierre des Vaux de Cernay parle de 7 000 personnes massacrées dans la seule église Sainte-Madeleine. Ces chiffres sont manifestement exagérés, la population de Béziers à l’époque n’excédant pas 14 500 habitants. Selon l’historien Michel Roquebert, « « 20 000 » ne doit pas être compris comme un dénombrement : c’est une façon de dire qu’il y a un nombre incalculable de morts ; cf. nos expressions « 36 chandelles » ou « 1000 baisers » ».

Certains historiens comme Jacques Berlioz (p. 68) estiment le nombre de morts réel à quelques centaines, d’autres l’estiment équivalent à la moitié de la population au maximum.

Le massacre de la ville de Béziers est entré dans la mémoire locale sous le nom de grand masèl (« grande boucherie » en occitan). Toutefois, selon Michel Roquebert, il fut « somme toute banal : la mise à sac de la première ville qui résistait et le massacre général de sa population était de règle dans les guerres médiévales ».

La prise-éclair et le massacre de Béziers fait l’effet d’un coup de tonnerre, et la nouvelle se répand dans toute l’Europe. C’est une grande surprise pour tous car la ville était puissamment fortifiée et rien ne laissait penser qu’elle ne tiendrait pas longtemps.

L’autre conséquence de la prise de la ville est que le vicomte Raimond-Roger Trencavel est paralysé dans son combat. Secourir Béziers n’a plus de sens, et il ne lui reste plus qu’à se retrancher dans Carcassonne pour attendre la fin de la quarantaine, mais le manque d’eau l’oblige à capituler le . Ses vicomtés sont alors remises par élection à Simon de Montfort, qui tenta de refuser cette charge. Trencavel mourut en prison en .

Lors de la prise de Béziers par la première croisade des albigeois, en 1209, le chef de la croisade, Arnaud Amaury (ou Arnaud Amalric), légat pontifical et abbé de Cîteaux, aurait déclaré, selon le chroniqueur cistercien Césaire de Heisterbach : « Massacrez-les, car le Seigneur connaît les siens » (en latin : Caedite eos ! Novit enim Dominus qui sunt eius), parole que la tradition historiographique a transmise sous la forme de « Tuez-les tous ! Dieu reconnaîtra les siens ». Cette phrase est largement sujette à caution : elle ne se lit que chez Césaire, un moine allemand de l’abbaye cistercienne de Heisterbach, dans son recueil Dialogues des miracles écrit entre 1219 et 1223, alors que les sources locales et contemporaines n’en soufflent mot. Les historiens concluent généralement à l’inauthenticité de la phrase. C’est le cas, par exemple, de Philippe Tamizey de Larroque, en 1866, dans un article qui reproduit les diverses sources. Plus récemment, en revanche, Jacques Berlioz la tient pour vraisemblable dans l’ouvrage qu’il lui a consacré ; il estime qu’elle correspond tout à fait à la mentalité de l’époque.

Le déroulement du siège montre qu’Arnaud Amaury n’est mis au courant de la prise de la ville qu’après le début du massacre. Il ne peut donc pas donner sur le champ les directives qui lui sont attribuées. Selon Michel Roquebert, le massacre de la population aurait en fait été prémédité, afin de susciter la terreur et faciliter la reddition des prochaines villes à assiéger.

22 juillet 1298 : bataille de Falkirk (Écosse).

L’été était excessivement chaud pour les Écossais, ce qui força sans doute William Wallace à agir immédiatement. Il regroupa ses hommes en schiltrons : une formation de soldats qui formaient un mur de lances afin d’empêcher la cavalerie anglaise d’écraser ses hommes comme elle l’avait fait à Dunbar deux ans plus tôt.

L’été était excessivement chaud pour les Écossais, ce qui força sans doute William Wallace à agir immédiatement. Il regroupa ses hommes en schiltrons : une formation de soldats qui formaient un mur de lances afin d’empêcher la cavalerie anglaise d’écraser ses hommes comme elle l’avait fait à Dunbar deux ans plus tôt.

Cependant la tactique se révéla inefficace, car les archers anglais furent les premiers à combattre : ils envoyèrent une volée de flèches qui disloqua les schiltrons écossais, avant de faire donner la cavalerie qui les acheva. Plus de 2 000 Écossais périrent, et William Wallace fuit.

La bataille de Falkirk a pour conséquences : la fuite de William Wallace vers le royaume de France, et donc la perte d’espoir de beaucoup d’Écossais, mais aussi, pour les Anglais, la preuve que les archers pouvaient venir à bout de n’importe quelle formation immobile, qui s’avéra décisive lors de la guerre de Cent Ans, trente ans après.

22 juillet 1443 : bataille de Saint-Jacques sur la Sihl (Suisse).

La bataille de Saint-Jacques sur la Sihl (Sankt Jakob an der Sihl en allemand) s’est déroulée près de Zurich dans le cadre de l’Ancienne guerre de Zurich. Opposant les troupes confédérées aux Zurichois, elle se solda par la défaite de ces derniers. Elle eut lieu en dehors des portes de la ville de Zurich, au-delà de la Sihl près de l’actuelle église de Saint-Jacques, sur la place Stauffacher.

D’après les chroniqueurs zurichois, le maire de Zurich, Rudolf Stüssi succomba lors de la bataille alors qu’il défendait ardemment le pont traversant la Sihl. Stüssi couvrait la retraite de ses troupes lorsqu’il fut tué par un confédéré en embuscade sur le pont. Ce témoignage qui glorifie les mérites de Stüssi est toutefois considéré comme de la propagande par les historiens. Albrecht Freiherr von Bussnang, le commandant des forces habsbourgeoises alliées avec Zurich, fut tué près de l’autel de la chapelle Saint-Jacques.

D’autres récits des chroniques zurichoises font état de l’acte héroïque d’Anna Ziegler, la femme du gardien qui descendit le pont-levis à l’entrée dite du Rennweg juste à temps pour empêcher les Confédérés de s’introduire dans la cité.

Cette défaite zurichoise ne fut pas décisive même si la ville fut assiégée. La guerre continua jusqu’en 1450.

22 juillet 1456 : fin du siège de Belgrade (débuté le 4 juillet).

Après la chute de Constantinople en 1453, le sultan ottoman Mehmed II rassemblait des forces en vue de conquérir le royaume de Hongrie. Son objectif immédiat était de s’emparer de la forteresse de la ville de Belgrade. Jean Hunyadi, un noble hongrois seigneur de la Transylvanie, qui s’était déjà battu pendant deux décennies contre les Ottomans, s’attendait à leur attaque.

Le siège de Belgrade se transforma en une bataille majeure, au cours de laquelle Hunyadi conduisit une contre-attaque qui submergea le camp turc, contraignant le sultan Mehmed II, blessé durant l’affrontement, à lever le siège et à battre en retraite. Selon le pape Calixte III, ce siège « décida du sort de la chrétienté ».

Juste après la victoire, la peste fait son apparition dans l’armée hongroise. Jean Hunyadi est touché par la maladie et meurt le .

L’échec du siège de Belgrade arrête la percée ottomane en Europe centrale pendant quelques années et offre un répit de 70 ans à la Hongrie. Mais l’Empire ottoman conquiert rapidement la Serbie et la Bosnie. Soliman le Magnifique s’empare de Belgrade en 1521 et fait le siège de Vienne en 1529. Leur avancée est définitivement arrêtée seulement après la bataille de Vienne, en 1683.

technika: olaj

mret: 168,5×147,5 cm

lelt.szm: 2806

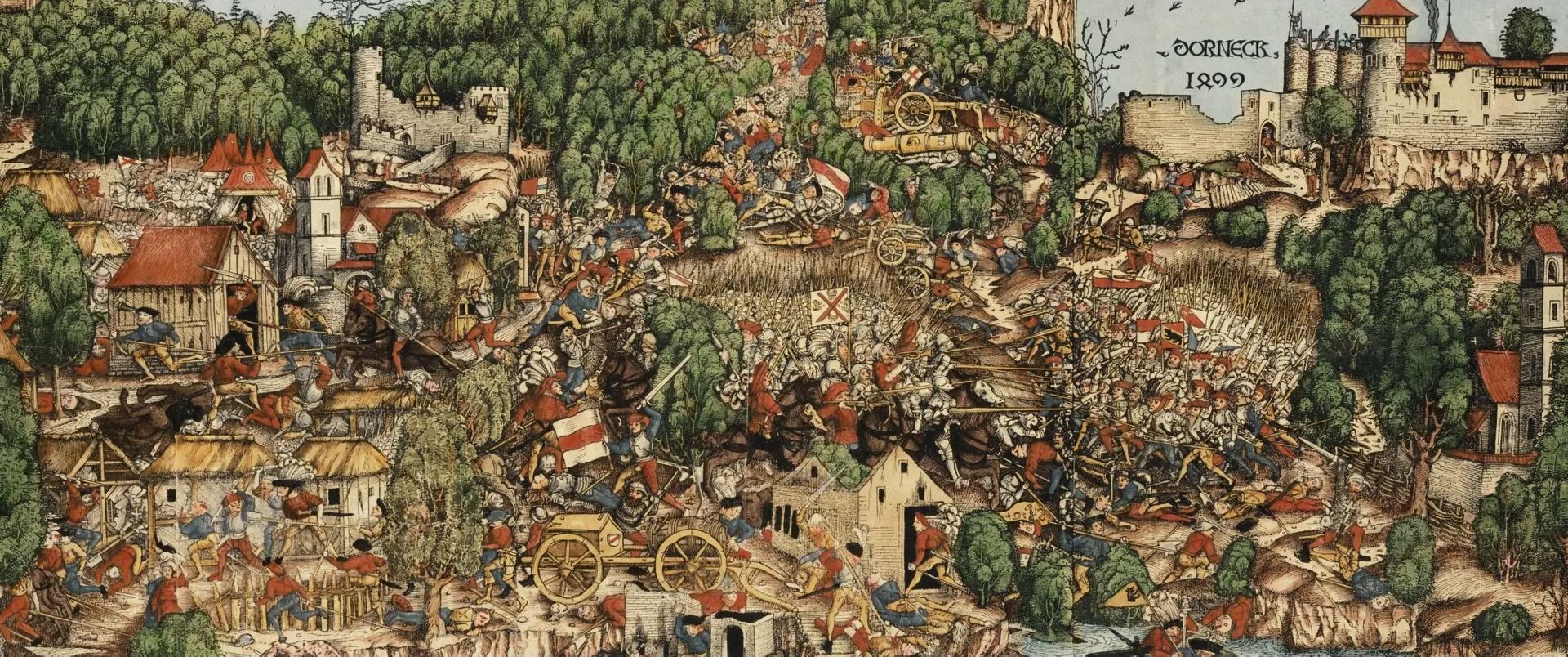

22 juillet 1499 : bataille de Dornach.

La bataille de Dornach est le dernier affrontement militaire entre la ligue de Souabe, commandée par le comte Henri VII de Fürstenberg, et la Confédération suisse durant les guerres de Souabe. Les troupes de la Confédération, composées d’hommes des dix cantons et des Ligues grisonnes, battent les troupes de l’Empereur Maximilien et de la ligue de Souabe. Henri de Fürstenberg meurt durant ce combat. Le , l’empereur conclut la paix à Bâle.

22 juillet 1691 : bataille d’Aughrim (Irlande).

La bataille d’Aughrim a été la bataille décisive de la guerre orangiste en Irlande. Elle opposa les Jacobites aux forces de Guillaume III (les orangistes), près du village d’Aughrim, dans le comté de Galway à l’ouest de Ballinasloe. Ce fut la bataille la plus sanglante jamais menée sur le sol irlandais — plus de 7 000 personnes y trouvèrent la mort. Elle signifia la fin effective du jacobitisme en Irlande, même si la ville de Limerick tint bon jusqu’à l’automne 1691.

***

À l’été 1691, l’armée des Franco-Irlandais, les Jacobites, était sur la défensive. L’année précédente, elle avait été défaite à la bataille de la Boyne et avait dû se retirer derrière le fleuve Shannon, qui forme un gigantesque fossé autour de la province de Connaught, renforcé par les places fortes de Sligo, de Limerick et d’Athlone, qui contrôlent ses points de traversée. L’armée jacobite attendait là dans l’espoir de recevoir, via les villes portuaires, notamment Galway et Limerick, une aide militaire de Louis XIV pour repartir à la conquête de l’Irlande.

Godert de Ginkell, le général néerlandais de Guillaume III d’Angleterre, avait franchi cette ligne de défense en traversant le Shannon à Athlone, Westmeath, après avoir pris la ville après un siège sanglant. Le général français jacobite, Charles Chalmont, marquis de Saint Ruth, se déplaça trop lentement pour venir au secours d’Athlone, car il dut rassembler ses troupes depuis leurs cantonnements et en recruter de nouvelles parmi les bandes de rapparees et les contingents des propriétaires fonciers irlandais. Ginkel traversa la ville de Ballinasloe, sur la route principale menant à Limerick et à Galway, avant de se retrouver bloqué au village d’Aughrim par l’armée du marquis de Saint Ruth, le 22 juillet 1691. Les deux armées comptaient environ 20 000 hommes chacune. L’armée de Saint Ruth était composée majoritairement de catholiques irlandais, alors que l’armée de Ginkell comprenait des protestants de diverses nationalités, notamment des Anglais, des Écossais, des Danois, des Néerlandais et des huguenots français, tous membres de la Ligue d’Augsbourg, ainsi que des protestants d’Ulster.

L’armée jacobite tenait une très forte position au village d’Aughrim. Saint Ruth avait déployé son infanterie le long d’une crête nommée « Kicommadan Hill ». La colline était bordée de murets de pierre et de haies, qui délimitaient les champs des paysans, mais qui pouvaient également être renforcés, afin d’être utilisés comme retranchements par l’infanterie jacobite. La gauche de la position était bordée par une tourbière, traversée par une unique chaussée, qui donnait sur le village, et un château en ruine. Sur l’autre flanc ouvert, le général Saint Ruth avait placé ses meilleurs fantassins et la majeure partie de sa cavalerie, commandée par Patrick Sarsfield.

Avant la bataille d’Aughrim, le marquis de Saint Ruth harangua ses troupes ainsi : « Messieurs et soldats, je suppose que vous n’ignorez pas la gloire, que j’ai acquise, ni mon succès, ni mon bonheur, en supprimant l’hérésie en France, et en propageant la Sainte Foi Catholique. Je peux, sans vanité, être fier d’être l’heureux instrument, qui a permis à des milliers de pauvres âmes de revenir de leurs erreurs, aidé en cela par quelques membres de notre Église sainte et pure… Vous n’êtes pas des soldats mercenaires, vous ne combattez pas pour gagner votre pain, mais pour vos vies, vos femmes, vos enfants, vos libertés et votre pays et pour rétablir le plus pieux des rois sur son trône… (faisant référence à Jacques II) »

La bataille commença par une offensive de Ginkell, s’attaquant au flanc ouvert de la position jacobite avec de la cavalerie et de l’infanterie. Cette attaque fut arrêtée net par de vigoureuses contre-attaques jacobites, et les orangistes, stoppés, se retranchèrent derrière des pieux amenés sur le terrain pour se protéger de la cavalerie. Au centre, l’infanterie orangiste, commandée par Hugh Mackay, tenta un assaut frontal contre l’infanterie jacobite, postée sur Kilcommadan Hill. Chaque fois que les troupes orangistes, composées principalement d’Anglais et d’Écossais, prenaient une ligne de tranchées, ils découvraient que les Irlandais s’étaient repliés, et qu’ils tiraient depuis la suivante. L’infanterie orangiste effectua trois assauts, et ce fut le premier qui alla le plus loin. Finalement le dernier fut repoussé avec de lourdes pertes par la cavalerie, qui poursuivit les orangistes jusque dans le marais, où plus d’un fut tué ou noyé. Profitant de la déroute, les jacobites poursuivants parvinrent à mettre hors d’état une batterie de canons orangiste.

Ceci ne laissait plus qu’une seule possibilité à Ginkell, essayer de forcer le passage par la chaussée située sur l’aile gauche jacobite. Cette position aurait dû être imprenable, les attaquants étant concentrés dans un étroit passage, sous le feu des défenseurs du château. Mais ceux-ci étaient à court de munitions. L’Écossais Mackay mena cette quatrième offensive, essentiellement à l’aide de la cavalerie, en deux groupes : l’un le long de la chaussée et l’autre parallèlement au sud. Les Jacobites arrêtèrent cette attaque par un feu nourri depuis le château, quand ils constatèrent que leurs munitions de réserve, de fabrication britannique, ne convenaient pas à leurs mousquets, fournis par les Français. Les orangistes chargèrent alors de nouveau avec un régiment de cavalerie anglo-hollandais assez frais, sous les ordres de Henri de Massue. Seulement confrontés à un faible feu de mousqueterie, ils traversèrent la chaussée et atteignirent le village d’Aughrim en ne subissant que de faibles pertes. Le château tomba rapidement, et la garnison jacobite restante fut tuée. Henry Luttrell, commandant une unité de cavalerie jacobite, aurait pu alors renforcer la position de Burke, mais il préféra battre en retraite. On a dit qu’il était un traître et qu’il fut assassiné à Dublin vingt ans plus tard.

Le marquis de Saint Ruth semblait penser que la bataille pouvait être gagnée et on l’entendit crier : « ils s’en vont en courant, nous allons les pourchasser jusqu’aux portes de Dublin ! ». Mais, alors qu’il tentait de rejoindre sa cavalerie sur la gauche pour contre-attaquer et repousser la cavalerie orangiste, il fut décapité par un boulet de canon visant le groupe de cavaliers allant défendre le passage. À ce stade, la position des Jacobites s’effondra très rapidement : leurs cavaliers, démoralisés par la mort de leur commandant, s’enfuirent du champ de bataille, laissant le flanc gauche découvert, permettant aux orangistes de s’y engouffrer et d’envelopper les lignes jacobites. Les Jacobites de l’aile droite, voyant que la situation était désespérée, commencèrent à se disperser, bien que Patrick Sarsfield tentât d’organiser un combat d’arrière-garde. Ce départ laissa l’infanterie jacobite de Killcommadan Hill totalement exposée et encerclée. Ils furent massacrés par la cavalerie orangiste alors qu’ils essayaient de fuir, beaucoup d’entre eux ayant abandonné leurs armes afin de courir plus vite. Un témoin oculaire, George Storey, dit que la colline de Killcommadan Hill était couverte de corps, formant une masse comparable à un troupeau de moutons. De nos jours, cet endroit sur le flanc sud du champ de bataille est connu localement sous le nom de « Bloody Hollow » (« le Trou Sanglant »).

Les estimations des pertes des deux armées varient. On considère généralement que près de 7 000 hommes ont été tués à la bataille. La plupart des études récentes estiment que les pertes atteignirent 3 000 morts côté orangiste et 4 000 côté jacobite. Beaucoup des victimes jacobites étaient des officiers qu’il fut difficile de remplacer. En plus de cela, 4 000 autres jacobites soit désertèrent, soit furent faits prisonniers, et la meilleure partie de leur équipement et de leurs provisions fut perdue. Pour toutes ces raisons, Aughrim fut la bataille décisive de la guerre orangiste en Irlande. La ville de Galway capitula sans combat après la bataille, et le gros de l’armée jacobite rendit les armes peu après, après un court siège à Limerick. Selon un auteur, cette bataille reste « gravée dans la conscience irlandaise », et demeure connue dans la tradition irlandaise sous le nom de Eachdhroim un áir – « Le Massacre d’Aughrim ». Le poète contemporain gaélique Séamas Dall Mac Cuarta dit des morts irlandais : « C’était le massacre à Aughrim, où ils se trouvaient ; leurs os humides gisaient sans cercueil ». Un autre poète a écrit : « Nos amis croupissent en grand nombre et leurs corps ont été laissés sans vie dans les montagnes, rongés par les vers ».

Depuis qu’il a marqué la fin de la résistance irlandaise catholique jacobite, le village d’Aughrim a été, jusqu’au début du XIXe siècle, au centre des célébrations loyalistes en Irlande, le 12 juillet, en particulier par l’Ordre d’Orange. Par la suite, il a été supplanté par la commémoration de la bataille de la Boyne « le douze », en raison du changement introduit par le calendrier grégorien. On a aussi suggéré que la bataille de la Boyne avait la préférence, parce que les troupes irlandaises y sont plus facilement présentées comme lâches, alors qu’à Aughrim, elles avaient combattu avec courage.

Le site du champ de bataille d’Aughrim est récemment devenu l’objet de controverses en Irlande à l’occasion d’un projet de construction d’une nouvelle voie double, la N6 (route nationale), à travers l’ancien champ de bataille. Les historiens, les écologistes et les membres de l’Ordre d’Orange s’opposent à sa destruction.

Cette défaite d’Aughrim mit fin aux espoirs de Jacques II de reconquérir le trône. Il dut s’exiler définitivement en France. Les espoirs de la population irlandaise catholique de s’émanciper de la tutelle anglaise s’éteignirent également. Les soldats de Jacques II, notamment Patrick Sarsfield, s’exilèrent avec lui, pour la plupart en France, mais aussi en Espagne, quelques-uns allant offrir leurs services de mercenaires dans d’autres pays européens. En France, ils furent assez nombreux pour constituer des régiments irlandais au service du roi, et formèrent la Brigade irlandaise. Ces soldats exilés étaient particulièrement valeureux, car ils défendaient une cause perdue. On les a surnommés les Wild geese, les Oies sauvages en français.

22-25 juillet 1797 : bataille de Santa Cruz de Tenerife.

La bataille de Santa Cruz de Tenerife oppose une flotte de la Royal Navy britannique commandée par l’amiral Nelson aux troupes espagnoles et aux milices locales du général Gutiérrez. Elle se solde par une victoire espagnole sur la marine britannique.

Nelson avait pour objectif la capture de l’île de Tenerife, et par la suite conquérir les îles Canaries au profit de la couronne anglaise. Il débarqua à la tête de 4 000 soldats britanniques contre la garnison espagnole composée de 1 700 soldats commandés par le général Guttiérez.

Les Britanniques, qui perdirent 349 hommes, furent repoussés et Nelson blessé (il perdit son bras droit à la suite d’un tir de mousquet fracturant son humérus). Les Espagnols perdirent 72 hommes et les Français, alliés aux Espagnols, deux marins de la corvette La Mutine, se trouvant en rade au moment de l’attaque anglaise.

À l’issue de la bataille les Espagnols soignèrent les Anglais blessés, en furent remerciés par eux, lesquels, en outre, s’engagèrent à ne plus jamais tenter de conquérir les Îles Canaries.

22 juillet 1805 : bataille du cap Finisterre (ou bataille des Quinze-Vingt).

La bataille du cap Finisterre ou bataille des Quinze-Vingt eut lieu au large du cap Finisterre, en Galice (Espagne) pendant la guerre de la troisième Coalition.

La flotte britannique de l’amiral Robert Calder, bien qu’inférieure en nombre et très éprouvée par la canonnade, empêcha la flotte franco-espagnole de l’amiral Pierre de Villeneuve de rejoindre l’escadre de Ganteaume à Brest en vue de couvrir le transport de l’Armée des côtes de l’Océan rassemblée au camp de Boulogne, et permettre à Napoléon 1er d’envahir l’Angleterre.

Du fait du manque de visibilité, les ennemis se perdirent de vue durant la bataille qui se finit précipitamment. Cette dernière eut des conséquences importantes sur la suite du conflit car elle marqua un coup d’arrêt pour la stratégie d’ensemble du mouvement des flottes coalisées, qui avait superbement réussi jusqu’à présent. La bataille du cap Finisterre précéda l’affrontement face à la flotte de l’amiral Nelson lors de la célèbre bataille de Trafalgar, qui se solda par une cuisante défaite pour Villeneuve.

***

La Paix d’Amiens () avait suspendu les hostilités entre la France et le Royaume-Uni. Cette paix précaire fut ébranlée lorsque la jeune république annexa purement et simplement le Piémont. L’impérialisme affiché de la France offrait un prétexte à la marine anglaise pour intervenir contre ses navires sans craindre de réactions hostiles des autres puissances européennes. Dès le , la marine britannique mettait l’embargo sur les vaisseaux français et hollandais. Le Conseil des Cinq-Cents et celui des Anciens prirent connaissance de la nouvelle le ; le 22, les sujets britanniques résidant en France (étendue aux provinces italiennes) furent mis en état d’arrestation. Le , la Grande-Bretagne déclarait officiellement la guerre à la France.

Essentiellement maritimes, les hostilités démontrèrent l’infériorité de la flotte française face à la Royal Navy. Napoléon forma alors le plan d’envahir la Grande-Bretagne et concentra des troupes à Boulogne. Il était convaincu que les miliciens anglais, sous-équipés et sous-entraînés, offriraient peu de résistance à une invasion. Il fut décidé que les flottes françaises de Méditerranée et de l’Atlantique déjoueraient le blocus anglais et feraient voile vers les îles des Caraïbes, attirant la flotte britannique et affaiblissant ainsi les défenses côtières. S’étant regroupées à La Martinique, les forces impériales devaient alors revenir vers l’Europe où elles avaient pour triple tâche de rallier l’Irlande et y fomenter une rébellion, anéantir les patrouilles anglaises dans la Manche et transporter les troupes françaises de l’autre côté du détroit de Douvres.

Villeneuve quitta Toulon le avec 11 vaisseaux de ligne, 6 frégates et 2 bricks. Il réussit à déjouer la surveillance de la flotte anglaise, commandée par l’amiral Nelson, et franchit le détroit le Gibraltar le . Ayant réussi à repousser l’escadre anglaise stationnée au large de Cadix, il fut rejoint par 6 navires de guerre espagnols. Ces forces navales firent voile vers les Caraïbes et mouillèrent dans les eaux martiniquaises le suivant.

Nelson, retardé par des vents contraires, ne put franchir le détroit de Gibraltar avant le . La flotte britannique, forte de 10 navires, atteignit Antigua le .

Villeneuve attendait l’arrivée de l’amiral Ganteaume, commandant la flotte de Brest, mais celle-ci ne réussit pas à forcer le blocus anglais et Villeneuve attendit en vain. Les officiers français implorèrent Villeneuve d’attaquer les colonies britanniques, ce qu’il se refusa à faire. Le , il quittait La Martinique. Le , ayant capturé un navire de commerce britannique, il apprit l’arrivée de Nelson à Antigua et le , il fit voile vers l’Europe.

Dans la mer des Antilles, la flotte franco-hispanique croisa un convoi britannique qui représentait une prise de cinq millions de francs. Il était escorté par la frégate Barbadoes de 28 canons et le sloop Netley. Villeneuve donna le signal de la poursuite ; deux frégates françaises appuyées par le navire espagnol Argonauta de 80 canons s’emparèrent de tous les navires du convoi à l’exception d’un navire escorte.

Le , la même flotte captura et brûla un corsaire anglais de quatorze canons. Le , la flotte reprit le galion espagnol Matilda, chargé d’un trésor estimé à 15 millions de francs, au corsaire anglais Mars de Liverpool, qui remorquait la Matilda vers l’Angleterre. Le navire corsaire fut incendié et la Matilda prise en charge par la frégate française La Sirène.

La flotte faisait voile vers l’Europe lorsque, le , le navire français L’Indomptable démâta au cours d’une tempête qui causa quelques légers dommages au reste de la flotte. Le retour fut particulièrement éprouvant selon l’amiral espagnol Gravina qui en était à sa onzième traversée de l’Atlantique.

C’est donc une flotte durement éprouvée et des équipages épuisés, notamment par un rationnement sévère, qui arrivèrent en vue du Cap Finisterre le .

La nouvelle du retour de la flotte française fut communiquée au vice-amiral Robert Calder le . Il reçut l’ordre de lever le blocus des ports de Rochefort et de Ferrol afin de s’avancer vers le cap Finisterre pour intercepter les navires de Villeneuve. Les deux flottes parvinrent en vue l’une de l’autre le vers onze heures du matin, à environ 180 km au large de Ferrol.

Plusieurs heures se passèrent en manœuvres et la bataille débuta vers cinq heures de l’après-midi lorsque la flotte anglaise, rangée derrière la Hero du capitaine Alan Hyde Gardner, s’avança sur la ligne de vaisseaux franco-espagnols et dura quatre heures au milieu d’un épais brouillard, ce qui entraîna le surnom de Quinze-Vingt (en référence à un hôpital parisien pour patients non-voyants) à ce combat.

Le combat s’engage entre les avant-gardes, dans des conditions de visibilité très médiocres. Cosmao-Kerjulien, sur le Pluton, chef de file de l’escadre française qui suit l’avant-garde espagnole, s’aperçoit que le vaisseau espagnol le Firme, serre-file de ceux de sa nation, démâté de plusieurs de ses mâts, dérive dans la ligne anglaise, ainsi qu’un autre espagnol, le San-Raphaël. Il quitte alors son poste et vient se placer entre les Britanniques et le Firme. Cette audacieuse manœuvre aurait eu tout le succès qu’en attendait Cosmao-Kerjulien, si les vaisseaux placés derrière le Pluton avaient su l’imiter. Mais la brume et la fumée les en empêchent et, se trouvant seul contre plusieurs vaisseaux ennemis, il se voit forcé d’aller reprendre son poste. Le Firme tombe au pouvoir des Anglais puis le San Raphaël.

Pendant que Cosmao-Kerjulien se dévoue ainsi pour venir au secours de vaisseaux alliés, trois autres : le Terrible, l’España et l’America, fort maltraités, tombent sous le vent de la ligne. Le Pluton quitte encore son poste pour couvrir ces vaisseaux de son feu. Mais, plus heureux cette fois, il les empêche d’être enveloppés et pris. La visibilité étant pauvre, la bataille tourne à la mêlée confuse. Calder donne l’ordre de cessez-le-feu à huit heures vingt-cinq. Dans la confusion et l’obscurité, l’ordre ne fut pas reçu par tous les navires et la canonnade se poursuivit pendant encore une heure.

Le lever du soleil trouva les flottes à 27 kilomètres de distance. Calder éprouvait quelque réticence à reprendre le combat dans des conditions adverses. Beaucoup de navires britanniques, et notamment l’HMS Windsor Castle et l’HMS Malta étaient sérieusement endommagés et il craignait que les flottes qu’il retenait jusque-là à Rochefort et au Ferrol ne viennent désormais renforcer celle de Villeneuve. Il refusa donc l’engagement et prit la direction du nord-est avec ses prises.

Selon le rapport de Villeneuve, celui-ci aurait eu l’intention d’attaquer, mais les vents étant faibles il lui fallut la journée pour se retrouver à portée de tir de la flotte anglaise. Il décida alors qu’il était trop tard pour engager les hostilités et remit le combat au lendemain. Le , les vents changèrent et la flotte franco-espagnole se retrouva au vent de la flotte britannique, position idéale pour une bataille ; cependant Villeneuve ne donna pas l’ordre du combat, et se dirigea vers Vigo, plus au sud. Arrivé là, il reçut des ordres émanant de l’empereur, lui enjoignant de se rendre sur le champ à Brest puis à Boulogne. Villeneuve apprend aussi qu’une escadre française, forte de cinq vaisseaux (avec entre autres le puissant Majestueux de cent dix-huit canons) et trois frégates, sous le commandement de Zacharie Allemand se dirige à l’entrée du golfe de Gascogne pour se joindre à sa propre flotte.

Cette escadre, partie de Rochefort le , se dirige vers un premier point de rendez-vous situé au large du Ferrol et y croise effectivement du au . Ne voyant pas arriver l’escadre de Villeneuve qui, il l’ignore, vient d’affronter Calder et s’est repliée sur Vigo, Allemand finit par se diriger vers le sud de la Bretagne, Penmarch, second lieu prévu de rendez-vous, et y croise du 6 au .

Pendant ce temps, Villeneuve tente aussi d’établir le contact. Il détache une frégate, la Didon, à la recherche d’Allemand. Mais elle est capturée par la frégate anglaise Phénix. Le , Villeneuve quitte enfin La Corogne et met le cap sur Brest, où il doit faire la jonction avec l’escadre de Ganteaume, tandis qu’Allemand, lui, redescend vers l’Espagne, toujours à la recherche de Villeneuve. Le , les journaux de bord des deux flottes permettent de conclure qu’elles se sont aperçues ; mais pensant avoir rencontré fortuitement une flotte anglaise très supérieure en nombre, Allemand se dérobe habilement. Villeneuve ne cherche pas à reconnaître cette flotte, car les Anglais ont réussi à lui faire croire qu’une de leurs escadres, forte de plus de vingt vaisseaux, descendait vers Vigo. Il est vraisemblable que Villeneuve ait cru ces rumeurs, car au lieu de suivre les ordres de l’Empereur, il s’échappe vers Cadix où il arrive le .

La bataille se soldait par un échec du côté français. Quinze navires britanniques avaient attaqué vingt navires coalisés et réussirent à capturer deux navires espagnols. Du côté britannique, les pertes s’élevaient à 39 morts et 159 blessés. Du côté des forces alliées, le nombre de morts et de blessés s’élevait à quatre cent soixante-seize. Pire, Villeneuve avait failli à deux de ses missions : amener des troupes en Irlande et transporter en Angleterre les soldats qui patientaient inutilement au camp de Boulogne.

Quelques semaines après la bataille, l’empereur notait que si Villeneuve avait eu le génie et l’initiative de Gravina, il aurait remporté la victoire au Cap Finisterre. Napoléon dira même que si Gravina avait commandé la flotte coalisée en 1805 au lieu du trop prudent amiral Villeneuve, il aurait permis de bousculer la Royal Navy hors de la Manche et l’Angleterre aurait pu être envahie.

Le , Napoléon, découragé par ces événements et appelé à d’autres projets, dut renoncer à son projet d’envahir l’Angleterre. Il quitta Boulogne avec l’ « armée d’Angleterre », rebaptisée la « Grande Armée », pour se porter au-devant de la menace austro-russe (bataille d’Austerlitz).

La victoire de Calder eut de grandes conséquences car elle obligea Villeneuve à se réfugier à Cadix jusqu’à la bataille de Trafalgar, au cours de laquelle la flotte franco-espagnole fut anéantie le par la flotte britannique de Nelson. Gravina y laissa la vie tandis que Villeneuve sera fait prisonnier par les Anglais.

Cependant, l’amirauté et l’opinion publique britanniques ne récompensèrent pas Calder pour sa victoire au cap Finisterre, bien au contraire. Calder fut dégradé, passa en cour martiale, et fut sévèrement réprimandé pour ne pas avoir cherché à reprendre le combat les 23 et . Il n’obtint par la suite plus aucun commandement dans la Royal Navy.

22 juillet 1808 : bataille de Bailén (Espagne).

La bataille de Bailén, écrite aussi en français bataille de Baylen, est le point culminant du soulèvement de l’Andalousie contre l’envahisseur français. C’est une victoire décisive des Espagnols, et le premier échec important des armées napoléoniennes.

***

En mai 1808 à Bayonne, Napoléon dépose le roi Charles IV et écarte son fils Ferdinand VII dont il exige l’abdication. Il les remplace le 7 juillet par son frère Joseph (Joseph 1er). À la faiblesse des Bourbons espagnols, il faut opposer le courage et le nationalisme, voire le fanatisme de leur peuple. Le soulèvement du Dos de Mayo (soulèvement du 2 mai) et sa répression le lendemain par Murat ensanglante Madrid, marquant le début de la guerre d’indépendance espagnole.

En mai 1808 à Bayonne, Napoléon dépose le roi Charles IV et écarte son fils Ferdinand VII dont il exige l’abdication. Il les remplace le 7 juillet par son frère Joseph (Joseph 1er). À la faiblesse des Bourbons espagnols, il faut opposer le courage et le nationalisme, voire le fanatisme de leur peuple. Le soulèvement du Dos de Mayo (soulèvement du 2 mai) et sa répression le lendemain par Murat ensanglante Madrid, marquant le début de la guerre d’indépendance espagnole.

Alors que la plus grande partie de l’Espagne est en révolte ouverte, le général Dupont de l’Étang est envoyé à Cadix pour rompre l’encerclement de ce qui reste de la flotte de l’amiral François de Rosily et accessoirement, ramener le calme en Andalousie. Le IIe corps d’observation de la Gironde, sous les ordres du général Dupont de l’Étang, regroupe trois divisions placées sous les ordres des généraux Barbou, Vedel et Frère, ainsi qu’une division de cavalerie commandée par Fresia.

Le 24 mai, l’armée de Dupont quitte Tolède. Elle est forte d’environ douze mille hommes, soit les six mille hommes de la division Barbou, les deux mille hommes de la division de cavalerie Fresia, quatre cents hommes du bataillon des marins de la Garde, plus ceux de l’artillerie et du génie. À cet effectif, il faut ajouter environ trois mille hommes des régiments suisses de Reding le Jeune et de Preux, au service de l’Espagne et enrôlés de force. Le 7 juin, les troupes françaises rencontrent et battent au pont d’Alcolea, à une dizaine de kilomètres de Cordoue, un détachement espagnol composé de volontaires, commandé par Don Pedro Agustin Echavarri. Le même jour, les Français prennent Cordoue et la mettent à sac pendant quatre jours, suscitant dans toute l’Andalousie une soif de vengeance.

Le 14 juin, l’amiral de Rosily se rend aux Espagnols. Une partie de la mission de Dupont devient ainsi caduque. Celui-ci quitte Cordoue le 16 juin et rétrograde vers Andújar où il établit son camp le 18 juin. Isolé dans une province hostile et en état de soulèvement, Dupont envoie plusieurs appels à l’aide à Madrid. Le 19 juin, le général Vedel quitte Tolède, avec cinq mille fantassins, quatre cent cinquante cavaliers et dix canons. Le 26 juin, il vient à bout de deux mille guérilleros qui les attendent après le défilé de Despeñaperros, dans la sierra Morena. Il laisse un bataillon pour défendre le défilé, et rejoint l’armée de Dupont avec le reste de ses forces.

Sur ordre de Savary, la division Gobert, qui appartient au corps d’observation des côtes de l’Océan, remplace celle du général Frère, envoyé soutenir Moncey à Valence. Elle quitte Madrid le 2 juillet à la fois pour renforcer Dupont et pour assurer la communication entre Andújar et Madrid. Une bonne partie de son effectif sera répartie le long du Camino Real, la route principale entre la capitale et la province. Ainsi, les forces du général Dupont se retrouvent très dispersées : Gobert est à La Carolina, Vedel à Bailén et Dupont lui-même occupe avec le plus fort contingent la ville d’Andújar, sans compter les détachements chargés de sécuriser les endroits stratégiques.

Le général Castaños rassemble une armée de 30 600 cents hommes, comprenant quatre divisions : la première sous les ordres du général Théodore de Reding, la deuxième du marquis Antonio Malet de Coupigny (es), d’origine wallonne, la troisième du général Felix Jones, d’origine irlandaise, et la quatrième du général Manuel la Peña, seul Espagnol. Il faut y ajouter la division de montagne commandée par le colonel Cruz Mourgeon et le corps franc du comte de Valdecañas. Le , une bataille importante oppose à Mengibar, sur les rives du Guadalquivir, une partie de la division Vedel et les troupes de Gobert, accourues en renfort, à la division de Reding. Gobert est tué durant l’assaut. Les Français font retraite sur Bailén et La Carolina. Entretemps, Vedel a rejoint Dupont qui l’a appelé à Andújar ; il est réexpédié vers Bailén à la poursuite du général Reding qu’il ne trouve pas, ce qui l’engage à continuer ses recherches en direction de La Carolina.

Le soir du , profitant de l’obscurité, Dupont quitte Andújar pour échapper à la menace des troupes de Castaños, établies à proximité. Le 19, vers trois heures, l’avant-garde française est au contact d’un détachement espagnol, au pont du Rumblar, à cinq kilomètres de Bailén. Les combats proprement dits commencent à quatre heures du matin, au moment où Dupont a rejoint la tête de la colonne. Entre quatre heures et demi, Dupont lancera cinq assauts contre les troupes espagnoles que Reding et son second Coupigny ont déployées à la sortie ouest du village de Bailén. À midi, il ne reste plus que 2 000 hommes du côté français en état de se battre ; les autres sont morts ou blessés ou encore ont quitté le champ de bataille vaincus aussi par la chaleur intense et la soif. Voyant la situation désespérée, Dupont se décide à demander une suspension des combats, qui est accepté par Reding.

Pendant la matinée, deux absents de marque ont, de manière différente, pesé sur le cours de la bataille. Castaños, commandant en chef des troupes espagnoles, n’a pas bougé, se contentant d’envoyer La Peña et sa division au secours de Reding et Coupigny à huit heures ; ces renforts ne se manifesteront à la hauteur du Rumblar qu’après la trêve. Vedel, quant à lui, n’arrivera qu’à dix-sept heures à Bailén. Il n’a pas pris au sérieux les premiers bruits de la bataille qu’il a entendus depuis La Carolina et n’a fixé le départ qu’à sept heures ; ses soldats auront mis dix heures pour parcourir les vingt-trois kilomètres séparant La Carolina de Bailén. Quand il arrive, Vedel ne croit pas à la défaite française et fonce sur les troupes espagnoles qui surveillent la route de Madrid au nord-est de Bailén. Il doit bientôt se rendre à l’évidence : Dupont de l’Étang l’a aussi inclus dans la trêve et il doit déposer les armes.

Le lendemain, les négociations, consécutives à la trêve, commencent entre Castaños, Tilly et Escalante du côté espagnol, Chabert (choisi par Dupont, blessé et malade, pour le représenter), Marescot et Villoutreys du côté français. Ces négociations conduiront à la reddition française, pure et simple.

Le , le IIe corps d’observation capitule et la Convention d’Andujar est signée mais ne sera pas respectée. Dupont et ses généraux seront transportés par bateaux à Marseille et Toulon. Le reste de l’armée française, soit près de 16 000 hommes, sera d’abord acheminé jusqu’à Cadix et gardé plusieurs mois sur des pontons (les restes des bâtiments rescapés de la bataille de Trafalgar et dépourvus de leurs superstructures). Dès février 1809, certains seront transportés sur l’île de Cabrera, dans les Baléares, d’autres aux Canaries. À Cabrera, chaque soldat recevait tous les quatre jours, quatre livres d’un pain lourd, quatre onces et demie de fèves et trois quarts d’once d’huile ; mais à cause du mauvais temps, le ravitaillement avait parfois plusieurs jours de retard et les soldats pouvaient rester une semaine sans nourriture. En 1810, les officiers poursuivront leur captivité en Angleterre. Plusieurs milliers de soldats survivront jusqu’en 1814, date à laquelle ils seront enfin libérés. Selon le caporal Louis-Joseph Wagré, qui fut détenu à Cabrera de 1809 à 1814, sur 19 000 Français emprisonnés dans l’île, seuls 3 000 survécurent.

La victoire espagnole démontre que l’armée française n’est pas invincible. Elle encouragera les pays occupés, menacés ou alliés par force à repartir en guerre contre la France.

22 juillet 1812 : bataille des Arapiles (ou bataille de Salamanca).

La bataille des Arapiles (Battle of Salamanca pour les Britanniques, et Batalha de Salamanca pour les Portugais) est une bataille de la guerre péninsulaire portugaise et de la guerre d’indépendance espagnole remportée par les forces anglo-portugaises de Wellington, qui intègrent pour la première fois une division espagnole, face aux Français. Elle fut livrée le près du village d’Arapiles, en Espagne. La victoire alliée est obtenue par la succession d’attaques en ordre oblique de sa cavalerie.

***

Au début de l’hiver 1811-1812, Wellington se replie au Portugal, mais reprend l’offensive en s’emparant de la citadelle de Ciudad Rodrigo le et de la ville-forteresse de Badajoz le , en poussant les Français à la retraite vers l’Estrémadure après la bataille de Villagarcia le , le raid d’Almaraz le et le combat de Maguilla le .

Au début de l’hiver 1811-1812, Wellington se replie au Portugal, mais reprend l’offensive en s’emparant de la citadelle de Ciudad Rodrigo le et de la ville-forteresse de Badajoz le , en poussant les Français à la retraite vers l’Estrémadure après la bataille de Villagarcia le , le raid d’Almaraz le et le combat de Maguilla le .

Après six semaines éprouvantes pour Wellington, son incursion dans l’Espagne centrale est stoppée par l’armée du maréchal Marmont qui, par des marches rapides et des manœuvres sans pertes, maintient la pression sur les lignes d’approvisionnement britanniques. Wellington envisage finalement de se retirer au Portugal. Depuis l’aube du , le maréchal Marmont a positionné les troupes françaises comme suit d’ouest en est : la 1re division de Foy près de Calvarasa de Ariba et en soutien la 3e division de Ferey, la 8e division de Bonet sur le Grand Arapile, les dragons de Boyer sont derrière en 2e ligne, la 4e division de Sarrut, la 2e division de Clauzel, la 6e division de Brenier, la 5e division de Maucune, enfin la 7e division de Thomières face à l’ennemi.

De son côté, Wellington porte à sa droite la 3e division d’Edward Pakenham et une brigade de cavalerie et fait occuper le village des Arapiles. La division espagnole de Carlos de España et la brigade portugaise de Thomas Bradford bouchent l’intervalle entre son centre et sa droite, une partie de la 4e division de Cole est en face de la 8e division de Bonet, le Petit Arapile est tenu par la 5e division de James Leith avec à sa gauche le reste de la division de Cole et la brigade portugaise de Denis Pack. Les 6e et 7e divisions d’Henry Clinton et John Hope sont en 2e ligne, les dragons lourds de John Le Marchant et les chevau-légers de Victor Alten sont en réserve. Quand il observe que le maréchal Marmont a commis l’erreur tactique de séparer son flanc gauche du corps d’armée principal, on raconte que le duc de Wellington changea d’avis, jeta le poulet qu’il est en train de manger en criant « By God, that will do ! » et ordonna que le gros de son armée attaque immédiatement l’aile gauche française isolée.

Le maréchal Marmont peut apercevoir la 7e division de Wellington déployée sur une crête à l’ouest. Apercevant un nuage de poussière à cette distance, Marmont en déduit que l’armée alliée bat en retraite et qu’il en voit l’arrière-garde. Il projette de déplacer l’armée française vers le sud et ensuite vers l’ouest, pour contourner le flanc droit allié. Le maréchal Marmont fait erreur, car les Alliés ne se retirent pas vers l’ouest, mais attendent le moment propice pour les attaquer dans le sens nord-sud.

La plupart des divisions de Wellington sont à cet instant cachées derrière une crête au nord et les 3e et 5e divisions arriveront bientôt de Salamanque. Wellington projette de faire retraite s’il est débordé par le flanc, mais il attend prudemment que le maréchal Marmont commette une erreur.

Quand l’armée de Marmont a atteint son point occidental extrême, elle est très étirée en chapelet. La division du général Thomières avance en tête, proche de Miranda de Azan, suivie par la cavalerie de Curto. Ensuite viennent Maucune, Brenier et Bertrand Clauzel. Bonet, Sarrut et Boyer sont près du Grand Arapile. Foy et Ferey cheminent encore à l’est, près de Calvarasa de Arriba.

Vers 16 h 30, quand la 3e division et la brigade D’Urban atteignent la tête ouest des troupes françaises, ils attaquent la division du général Thomières. Simultanément, Wellington lance dans la bataille les 5e et 4e divisions, appuyées par les 7e et 6e divisions, vers la partie est des troupes françaises. La 3e division s’étire en ligne sur deux rangs pour attaquer la tête de la division Thomières. Malgré sa formation en colonne, la division française repousse d’abord les attaquants, mais est alors attaquée et mise en déroute par une charge à la baïonnette. Le général Thomières est tué. Pendant que la 3e division d’Edward Pakenham attaque la division Thomières, le maréchal Marmont prend enfin conscience, depuis le Grand Arapile, du péril qui menace son armée. Au moment où il s’élance vers son cheval, il est blessé par des éclats de shrapnel britannique qui lui fracturent le bras droit, deux côtes, et lui perforent le rein droit. Comble de malchance, son commandant en second Bonet est aussi blessé peu après.

Marmont est blessé à peu près au moment où Thomières est tué. Dans une fourchette de temps de vingt (Chandler-Pimlott) à soixante minutes (Glover) selon les auteurs, l’armée française du Portugal se retrouve sans chef.

Voyant la cavalerie ennemie prête à attaquer, Maucune dispose sa division en carrés, formation efficace pour contrer une attaque de cavalerie, mais déplorable pour résister à une attaque d’infanterie. Déployée en ligne sur deux rangs, la 5e division de James Leith décime facilement la division Maucune dans une bataille aux mousquets. Quand les fantassins français commencent à reculer, Stapleton Cotton lance contre eux la brigade de John Le Marchant, dont les cavaliers armés de sabres mettent en pièces les hommes de Maucune, les survivants étant nombreux à se rendre. Très vite, Le Marchant bat le rappel de ses effectifs et les envoie sur la division française suivante, épuisée par sa marche forcée. Les dragons lourds malmènent les soldats de la division Brenier en train, dans l’urgence, de se disposer en lignes, Le Marchant force un peu trop le destin et est tué en tentant d’enfoncer un carré français formé à l’arrière de la division Brenier. Le colonel William Ponsonby le remplace au pied levé. La 4e division de Cole attaque la division de Bonet et les Portugais de Denis Pack montent à l’assaut du Grand Arapile. Les deux attaques sont repoussées par les Français, aidés par quarante pièces d’artillerie tirant depuis le Grand Arapile.

Prenant le commandement des troupes françaises, le général Clauzel fait son possible pour se tirer de ce mauvais pas. Il ordonne à Sarrut de consolider avec sa division le flanc gauche décimé et lance contre la 4e division de Cole une dangereuse contre-attaque avec sa division, la division Bonet et les dragons de Boyer. Cette attaque écarte les survivants de la division Cole et heurte la 6e division de Wellington, en seconde ligne. Le maréchal Beresford réagit promptement à cette menace grandissante et envoie immédiatement les brigades portugaises Spry de la 5e division alliée attaquer l’infanterie française, cependant que Wellington déplace les 1re et 7e divisions pour l’appuyer. À l’issue d’âpres combats, les divisions Clauzel et Bonet sont défaites et l’armée française bat en retraite.

Puisque les débris de l’armée française refluent, Ferey dispose sa division en lignes sur trois rangs, chaque flanc protégé par un bataillon disposé en carré. Menés par la 6e division victorieuse d’Henry Clinton, les Britanniques tentent d’enfoncer cette formation mais sont d’abord repoussés. Après avoir ordonné à l’artillerie de tirer à feux croisés dans le centre des lignes françaises, Wellington lance un second assaut qui brise la division Ferey et tue son commandant. La division du général Foy couvre la retraite des Français en direction d’Alba de Tormès où ils peuvent emprunter un pont les mettant à l’abri sur la rive opposée de la rivière Tormès. Les Alliés, croyant que la traversée de la rivière y serait entravée par un bataillon espagnol occupant un fort, emprunte un itinéraire détourné pour poursuivre l’armée en retraite. Mais les défenseurs espagnols du fort s’en étaient retirés sans en avertir Wellington, ce qui permet aux Français de fuir.

L’armée française du Portugal est amputée de 7 000 tués ou blessés et 7 000 prisonniers. Le maréchal Marmont est grièvement blessé, trois généraux de division (Thomières, Desgraviers-Berthelot et Ferey) sont mortellement blessés et un autre (Bonet) est blessé. Les pertes de 3 129 Britanniques et 2 038 Portugais, tués ou blessés, proviennent pour moitié de la 4e division de Cole et de la 6e division de Clinton. Parmi les officiers généraux, John Le Marchant est tué, le maréchal Beresford, James Leith, Cole, Stapleton Cotton et Alten sont blessés.

L’aile droite intacte de l’armée française, commandée par le général Foy et placée en arrière-garde pour protéger la retraite en bon ordre vers l’est, subit de lourdes pertes le à la bataille de García Hernández. La King’s German Legion, composée de dragons lourds sous les ordres de Wellington, réussit l’exploit de briser un carré français, puis un deuxième en quelques minutes.

La victoire des Arapiles assied la réputation de militaire avisé et de bon stratège du duc de Wellington. On a dit de lui qu’il « avait défait une armée de quarante mille hommes en quarante minutes » (les quarante premières). Son armée a pu avancer et libérer Madrid moins de deux mois plus tard. La perte de la capitale affaiblit considérablement le gouvernement de Joseph Bonaparte, placé sur le trône d’Espagne par son frère Napoléon.

22 juillet 1946 : attentat terroriste de l’Irgoun contre l’hôtel King David (Palestine).

L’attentat teroriste de l’hôtel King David à Jérusalem a été perpétré le . Cette attaque à la bombe a été préparée et menée par l’organisation terroriste juive Irgoun, avec l’aval du Mouvement de la résistance hébraïque (structure en juin 1945 fédérant la Haganah, l’Irgoun et le Lehi, ou groupe Stern), et visait les autorités britanniques dont les bureaux étaient situés au sein de l’hôtel King David à Jérusalem, alors en Palestine mandataire. Cet attentat a fait de nombreuses victimes : 91 morts et 46 blessés.

À la suite de différentes attaques de la part de l’Irgoun qui combat la présence anglaise, les autorités britanniques lancent le , l’opération Agatha, avec pour but le démantèlement des différentes cellules de l’organisation juive. Des documents contenant des informations importantes sur l’Irgoun ainsi que la Haganah sont saisis à l’Agence juive, des caches d’armes sont découvertes et environ 2 700 Juifs sont arrêtés par la police britannique et les autorités militaires britanniques.

L’hôtel King David, un des hôtels les plus prestigieux de l’époque, abrite alors au sein de son aile sud, le secrétariat du gouvernement britannique de Palestine (British Mandate Secretariat in Palestine), le commandement militaire britannique (Army Headquarters) et le service d’investigation et de renseignement britannique, au sein de la British Police in Palestine. C’est ce service qui détient de nombreux documents importants sur les groupes armés sionistes récupérés lors de l’opération Agatha. L’Irgoun a donc tout intérêt à faire disparaître ces documents avant leur utilisation par le gouvernement britannique. Les bureaux des différents services britanniques sont répartis sur cinq niveaux de l’aile sud et deux niveaux de la partie centrale.

Les autorités britanniques ont sécurisé l’accès à l’aile sud du bâtiment avec des barbelés ainsi que plusieurs points de contrôle. Il faut donc montrer patte blanche pour accéder à cette partie de l’hôtel. Une mitrailleuse avec un puissant projecteur pour éclairer la zone la nuit a même été placé sur le toit d’un bâtiment annexe. Seul le sous-sol n’est pas sécurisé et c’est cette faille que vont exploiter les terroristes de l’Irgoun.

Le , vers midi, une camionnette de livraison se présente à l’entrée de service de l’hôtel, avec à l’intérieur plusieurs membres de l’Irgoun habillés en Arabes. Descendus de leur véhicule, ils pénètrent dans le bâtiment, se faisant passer pour des livreurs de lait transportant avec eux plusieurs bidons. Puis, pendant que certains d’entre eux tiennent en respect le personnel de cuisine ainsi qu’un capitaine français, officier de liaison avec les Britanniques, d’autres se dirigent par le tunnel du sous-sol jusque sous l’aile sud du bâtiment, où ils placent leurs charges explosives. Au même moment, une détonation est entendue émanant d’une rue voisine de l’hôtel, à la suite de l’explosion d’une grenade lancée sous un camion-citerne, et ce dans le but de détourner l’attention de l’action en cours à l’hôtel. Dans le même temps, un officier anglais blessé par balle lors d’une rencontre fortuite avec les terroristes quelques minutes avant dans un des couloirs de l’hôtel, arrive à remonter au rez-de-chaussée et donne l’alerte. Les terroristes prennent alors la fuite dans une auto garée à l’extérieur de l’enceinte de l’hôtel. Au moins deux d’entre eux sont blessés par balle lors de leur fuite. À 12 h 37, une explosion secoue le bâtiment et une partie de l’aile sud s’effondre, ensevelissant environ cent cinquante personnes. Néanmoins, d’autres bombes non explosées seront découvertes par la suite dans le sous-sol du bâtiment prouvant que l’explosion aurait pu réduire en cendres une partie plus importante de l’hôtel, mais, dans la précipitation, les terroristes n’ont pu exécuter leur mission jusqu’au bout. D’ailleurs le consulat général de France situé à une centaine de mètres de l’hôtel reçoit, une dizaine de minutes après l’explosion, un coup de fil anonyme le prévenant d’une explosion imminente à l’hôtel. Il est permis de penser qu’effectivement, les terroristes ont déclenché leur explosion trop tôt et de façon incomplète.

Six survivants seront extraits des décombres par les équipes de recherches. 91 morts sont dénombrés : 28 Britanniques, 41 Arabes palestiniens, 17 Juifs palestiniens, 2 Arméniens, 1 Russe, 1 Grec et 1 Égyptien. 46 personnes sont plus ou moins grièvement blessées. Un des terroristes de l’Irgoun sera trouvé mort et un autre qui fut blessé lors de cette opération fut retrouvé au cœur de la vieille ville de Jérusalem, lors de fouilles pratiquées par la police britannique.

L’attentat est condamné de toute part que ce soit par les Arabes, les Juifs, le gouvernement britannique ou les autres États. Le commandement britannique est mis à mal car, selon l’Irgoun, un appel anonyme lui aurait été passé avant l’explosion, conseillant l’évacuation du bâtiment ; de plus, un autre appel téléphonique a été fait au Jerusalem Post et au Consulat général de France à Jérusalem, qui se trouve à environ une centaine de mètres de l’Hôtel.

Mais l’appel fait au commandement britannique n’aurait pas été pris en compte et aurait eu comme conséquence que le nombre de victimes de l’attentat (morts et blessés) soit très important. Les autorités britanniques en Palestine, civiles ou militaires, n’ont jamais reconnu avoir reçu un tel coup de fil.

Cet attentat va conforter le gouvernement britannique dans sa politique pro-arabe et va aussi l’amener petit à petit à changer sa politique en Palestine. Il va procéder au retrait progressif de sa présence en Palestine.

Ainsi, en mars 1947, le gouvernement britannique demande à l’O.N.U. de prendre en charge le problème ingérable de la Palestine mandataire et annonce son départ total de cette zone au plus tard pour le 15 mai 1948 ; un jour avant ce délai, David Ben Gourion, président du Yishouv, organe représentatif des Juifs en Palestine, procédera à la création de l’ Etat d’Israël, par sa déclaration lue et radiodiffusée vers 16 heures locales depuis le musée de Tel Aviv, en présence des représentants des mouvements sionistes.

La volonté politique de Theodor Herzl, au premier congrès sioniste de Bâle réuni du 29 au 31 août 1897, soit la création d’un Etat national pour les Juifs qui le désirent en Palestine, après avoir rédigé » l’Etat des Juifs « en 1896, publié à Vienne, après avoir été correspondant de journal autrichien en France lors du procès du capitaine Dreyfus à Paris en 1895, s’est réalisée en un peu plus de 50 ans : la population juive en Palestine ottomane — environ 60 000 personnes vers 1900 — est d’environ 650 000 personnes avant la fin du mandat britannique, en mai 1948.