24 août 410 : sac de Rome.

Les tribus barbares deviennent plus fortes et unies face à la puissance romaine. À la fin du IVe siècle cependant, les Huns envahissent les territoires barbares, forçant les Wisigoths menés par Fritigern à chercher exil dans l’Empire romain en 376. Les taxes, la corruption et les vexations du pouvoir romain finissent par les retourner contre Rome, et les Wisigoths commencent à piller les Balkans. À la bataille d’Andrinople en 378, Fritigern bat l’empereur Valens qui est tué. Son successeur, l’empereur Théodose, change alors de stratégie. Il signe avec les Wisigoths un traité de paix en 382. Contre la fourniture d’un contingent de soldats à l’armée impériale, les Wisigoths deviennent des sujets autonomes de l’empire. Ils obtiennent le nord des diocèses de Dacie et de Thrace.

Le successeur de Fritigern, Alaric, participe à l’invasion de l’ouest par les armées d’Orient de l’empereur Théodose. À la bataille de Frigidus, près de la moitié des Wisigoths meurent face à l’armée d’Eugène et son général Arbogast. Théodose est vainqueur, mais Alaric est convaincu que le Romain l’a mis en première ligne pour l’affaiblir.

Le successeur de Fritigern, Alaric, participe à l’invasion de l’ouest par les armées d’Orient de l’empereur Théodose. À la bataille de Frigidus, près de la moitié des Wisigoths meurent face à l’armée d’Eugène et son général Arbogast. Théodose est vainqueur, mais Alaric est convaincu que le Romain l’a mis en première ligne pour l’affaiblir.

Après la mort de Théodose, Alaric reprend les hostilités contre l’empire d’Orient mais Stilicon, le général de l’armée d’Occident, le repousse vers l’Italie. En 402, devant la menace wisigothe, la capitale de l’empire d’Occident est transférée de Mediolanum à Ravenne, plus facile à défendre. Alaric tente alors à plusieurs reprises d’envahir l’Italie mais est arrêté par Stilicon et défait lors des batailles de Pollentia et de Vérone. Alaric accepte alors d’aider Stilicon à reprendre la préfecture d’Illyricum pour l’empire d’Occident. Cependant, l’invasion des Suèves et des Vandales met fin au projet. Alaric ayant engagé les dépenses pour la campagne envisagée, Stilicon tente d’en obtenir le remboursement auprès du sénat, en vain, ce qui alimente le ressentiment des Wisigoths contre les Romains.

En 408, Arcadius meurt et Honorius veut partir pour l’Orient afin de réclamer le trône. Stilicon l’en dissuade, lui proposant d’y aller à sa place. Des rumeurs prétendent que Stilicon veut placer son fils à la tête de l’empire d’Orient. Une mutinerie éclate alors, menée par Olympius, où une grande partie des alliés de Stilicon meurent. Olympius persuade Honorius de déclarer Stilicon ennemi du peuple et est nommé magister officium. Stilicon qui a trouvé refuge dans une église est arrêté et tué. Ces événements sont suivis d’une vague de violence au cours de laquelle un grand nombre d’esclaves et de guerriers barbares, capturés par Stilicon, s’échappent et viennent trouver refuge chez Alaric. Celui-ci se retrouve alors avec une forte armée pour négocier avec les Romains.

Face à l’intransigeance de l’empereur Honorius qui refuse de lui accorder des terres, Alaric menace de prendre Rome en 408 puis une deuxième fois en 410. Afin d’obtenir gain de cause, il décide alors de mettre ses menaces à exécution par une démonstration de force en prenant la ville.

Malgré la puissante muraille construite par l’empereur Aurélien, la ville de Rome est alors vulnérable. Les troupes romaines chargées de protéger l’Italie ont été dispersées dans d’autres villes, si bien qu’il n’y a aucune garnison permanente pour la défendre. Quant à la garde prétorienne, elle n’existe plus depuis sa dissolution par Constantin en 312. De Ravenne, Honorius ne tente rien pour la secourir.

C’est donc une ville laissée à l’abandon que les Wisigoths d’Alaric Ier, maîtres de la côte, réduisent à la famine à l’été 410. Le 24 août, peut-être grâce à une trahison, ils entrent dans la ville par la porte Salaria6. Rome est pillée pendant trois jours, à commencer par les demeures sénatoriales de l’Aventin et du Caelius et les édifices publics des forums. Alaric ordonne néanmoins d’épargner la vie des hommes et l’honneur des femmes. Défense est faite de brûler les édifices religieux, les basiliques de Saint-Paul et de Saint-Pierre étant érigées en asile inviolable. Les guerriers épargnent tous ceux qui trouvent refuge dans les églises et rendent ensuite aux basiliques tout ce qui leur a été pris.

Cependant, une partie de la ville est brûlée. Les archives impériales, qui couvraient quatre siècles, d’Auguste jusqu’à Théodose Ier, sont détruites en plusieurs lieux de la ville. Ce sera une perte inestimable pour l’histoire, surtout en ce qui concerne les documents qui traitaient de la vie sociale et de la vie de tous les jours sous l’Empire romain. Les rares documents sauvés, parchemins ou papyrus, rejoindront les archives vaticanes ou celles de l’Empire byzantin à Constantinople. De nombreuses œuvres d’art (des statues, par exemple) sont détruites, car considérés de peu d’importance ou sans valeur. Ce qui restait de la vie universitaire est détruit, des bibliothèques sont incendiées et des enseignants sont assassinés. Malgré les demandes et promesses d’Alaric, de nombreux meurtres sont commis8. Beaucoup de Romains s’enfuient en Afrique romaine, en Égypte et jusqu’en Palestine.

Cependant, une partie de la ville est brûlée. Les archives impériales, qui couvraient quatre siècles, d’Auguste jusqu’à Théodose Ier, sont détruites en plusieurs lieux de la ville. Ce sera une perte inestimable pour l’histoire, surtout en ce qui concerne les documents qui traitaient de la vie sociale et de la vie de tous les jours sous l’Empire romain. Les rares documents sauvés, parchemins ou papyrus, rejoindront les archives vaticanes ou celles de l’Empire byzantin à Constantinople. De nombreuses œuvres d’art (des statues, par exemple) sont détruites, car considérés de peu d’importance ou sans valeur. Ce qui restait de la vie universitaire est détruit, des bibliothèques sont incendiées et des enseignants sont assassinés. Malgré les demandes et promesses d’Alaric, de nombreux meurtres sont commis8. Beaucoup de Romains s’enfuient en Afrique romaine, en Égypte et jusqu’en Palestine.

Alaric quitte la ville en emmenant avec lui Galla Placidia, sœur de l’empereur. Il avance vers le sud de l’Italie, qui reste à piller, comptant passer dans la province d’Afrique. Il prend Naples, mais meurt à la fin de l’année, en tentant de passer en Sicile. Son beau-frère Athaulf lui succède et repart vers le nord.

La nouvelle de la prise et du sac de Rome a un énorme retentissement dans l’Empire romain et provoque un traumatisme dans la population. L’arrivée de réfugiés nobles et les récits qu’ils propagent sur leurs malheurs et l’exode qui les frappe causent une émotion considérable9. Saint Jérôme parle de Rome comme du « tombeau du peuple romain ». Les païens considèrent alors que l’avènement du christianisme est à l’origine de sa chute, et c’est pour combattre cette idée que saint Augustin entreprend l’écriture de la La Cité de Dieu et que Paul Orose compose son Histoire contre les païens.

Certains historiens désignent cette date plutôt que 476 comme étant celle de la fin de l’Empire romain d’Occident : après 410 les « empereurs » ne sont plus en effet que des marionnettes, des êtres faibles, sans relief, souvent des enfants, encadrés par un clan ou un groupe d’intérêts.

Cependant, les historiens de l’Antiquité tardive contestent l’idée d’une chute brutale de l’Empire romain. Ils y voient une « transformation » progressive, constatant une continuité entre le monde classique et le monde médiéval, notamment sur le plan de la culture. Ainsi, il y aurait eu une modification graduelle sans rupture claire en dépit de l’épisode du sac de 410 ou plus tard de la fin de Romulus Augustule.

24 août 1572 : début du massacre de la Saint-Barthélémy.

Le massacre de la Saint-Barthélemy est le massacre de milliers de protestants par des catholiques déclenché à Paris, le , jour de la Saint-Barthélemy, prolongé pendant plusieurs jours dans la capitale, puis étendu à plus d’une vingtaine de villes de province durant les semaines suivantes et même les mois suivants.

Cet événement des guerres de Religion résulte d’un enchevêtrement complexe de facteurs, aussi bien religieux et politiques que sociaux. Il est la conséquence des déchirements de la noblesse française entre catholiques et protestants, notamment de la vendetta entre la maison de Guise, catholique, et le clan des Châtillon-Montmorency, catholiques modérés et protestants. Il intervient deux ans après la paix de Saint-Germain, alors que l’amiral de Coligny, chef du parti protestant, vient de réintégrer le conseil royal. Aggravé par la réaction catholique parisienne hostile à la politique royale d’apaisement, il reflète également les tensions internationales entre les royaumes de France et d’Espagne, avivées par l’insurrection anti-espagnole aux Pays-Bas.

Cet événement des guerres de Religion résulte d’un enchevêtrement complexe de facteurs, aussi bien religieux et politiques que sociaux. Il est la conséquence des déchirements de la noblesse française entre catholiques et protestants, notamment de la vendetta entre la maison de Guise, catholique, et le clan des Châtillon-Montmorency, catholiques modérés et protestants. Il intervient deux ans après la paix de Saint-Germain, alors que l’amiral de Coligny, chef du parti protestant, vient de réintégrer le conseil royal. Aggravé par la réaction catholique parisienne hostile à la politique royale d’apaisement, il reflète également les tensions internationales entre les royaumes de France et d’Espagne, avivées par l’insurrection anti-espagnole aux Pays-Bas.

Faute de sources, les historiens sont longtemps restés partagés sur le rôle exact de la couronne de France, et la tradition historiographique a fait du roi Charles IX et de sa mère, Catherine de Médicis, les principaux responsables du massacre. Ils retiennent aujourd’hui que seuls les chefs militaires du parti protestant étaient visés par le gouvernement. Dès le matin du , Charles IX ordonne l’arrêt immédiat des tueries mais, dépassé par l’acharnement des massacreurs, il ne peut les empêcher.

24 août 1704 : bataille navale de Vélez-Málaga (guerre de Succession d’Espagne).

La bataille navale de Vélez-Malaga intervient pendant la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714). Dans ce conflit, la France soutient le roi d’Espagne Philippe V, petit-fils du roi de France Louis XIV, contre les autres puissances européennes (archiduché d’Autriche, royaume d’Angleterre, Provinces-Unies).

La prise de Gibraltar par l’amiral anglais Rooke le pose un grave problème au roi de France. Désormais, les escadres de Toulon sont coupées de l’Atlantique. Aussi, Louis XIV décide-t-il de reprendre Gibraltar aux Anglais.

Pour ce faire, il confie le commandement de la flotte à Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse et amiral de France, ce qui, au demeurant, constitue un acte unique dans l’histoire de la marine de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. L’entreprise française n’aboutit pas au résultat escompté (Gibraltar reste aux Anglais) mais la flotte britannique subit de lourdes pertes en hommes, ce qui entraîne la démission de l’amiral Rooke. Les vaisseaux de l’amiral Byng, le « héros de Gibraltar », n’ont pas participé à l’affrontement faute de munitions. Prudemment, la flotte française se replie sur Toulon sans avoir perdu un seul bâtiment.

Gibraltar appartient encore aujourd’hui aux Britanniques ce qui occasionne de temps à autre des tensions diplomatiques entre l’Espagne et le Royaume-Uni.

On trouve, d’un côté, une flotte franco-espagnole (mais la participation espagnole se limite à la présence de galères qui ne prendront pas part au combat), et, de l’autre, une flotte anglo-hollandaise.

| Coté français | Coté anglo-batave |

| La mobilisation de l’escadre du Ponant, basée à Brest dans l’océan Atlantique et de l’escadre du Levant, basée à Toulon en Méditerranée, permettent à la France de réunir un total de 93 navires. L’armée navale dispose de 3 522 canons et de 24 275 hommes. | Rooke possède 65 navires dont 53 vaisseaux et 12 autres bâtiments dont quelques galiotes à bombes, sans compter les navires hollandais. La flotte anglaise dispose de 3 614 canons et de 22 453 hommes. Mais au total, « les flottes, pour le nombre des vaisseaux, étaient à peu près égales ». |

Le combat s’engage le 24 août 1704 à 8 heures du matin. Les Anglais, placés au vent des Français, se laissent porter vers eux pour engager le combat.

L’avant-garde française de Villette-Mursay essaie de doubler l’avant-garde britannique de Schovell, pour la prendre entre deux feux. Celle-ci augmente sa vitesse pour contrer la manœuvre. Ce faisant, se creuse un espace entre le corps de bataille et l’avant-garde britannique.

Le comte de Toulouse tente de profiter du passage pour rompre la ligne anglaise mais la manœuvre échoue. La plupart des historiens oublient de mentionner cette volonté de vouloir rompre la ligne et les théories du Père Hoste La canonnade devient générale tout au long de la ligne de bataille. Le vaisseau amiral français, Le Foudroyant, parvient à démâter le navire amiral anglais, Royal Catherine. Le Sérieux, de Champmeslin, tente par 3 fois de prendre à l’abordage le Kent, sans succès. Le hollandais Albermarle, deux-ponts de 64 canons, ne craint pas de se mesurer au Soleil Royal, trois-ponts de 102 canons.

« On n’avait pas vu de longtemps à la mer de combat plus furieux ni plus opiniâtre ». Rooke écrit : « C’est une des plus dures batailles que j’ai jamais vues. »

Vers 16 heures, le combat s’éteint à l’avant-garde. Le Fier, de Villette-Mursay, a reçu une bombe qui a détruit une partie de son arrière et de sa dunette. Le vaisseau sort de la ligne. Mais son escadre interprète mal son mouvement, croyant devoir suivre un ordre de dégagement. L’avant-garde britannique en profite pour venir au secours de l’escadre rouge.

Cependant les Britanniques ne poussent pas leur avantage et le combat au centre décroit et s’éteint vers 18-19 heures. À l’arrière-garde, le feu continue jusque vers 20 heures. Les deux flottes s’éloignent pour la nuit.

Le 25, le vent est passé à l’ouest. Les deux flottes restent en vue l’une de l’autre et réparent leurs dommages. Les Britanniques ont été particulièrement malmenés car les Français ont surtout tiré « à démâter ».

Le 26, le vent est repassé à l’est. Les deux flottes reviennent en vue l’une de l’autre, mais évitent de reprendre le combat. Chez les Britanniques, il ne peut en être question : ils sont quasiment à court de munitions. Chez les Français, on discute, puis on décide que l’on a gagné puisque l’adversaire ne veut pas reprendre le combat. La flotte repart vers Toulon.

Le 27, au soulagement des Britanniques, la flotte française n’est plus en vue. Gibraltar ne sera pas inquiété. Mais Rooke sera critiqué et n’obtiendra plus de commandements.

La bataille de Vélez-Málaga est l’une des plus rudes des guerres maritimes de Louis XIV. Les Français ont tiré 102 886 coups de canons.

Aucun navire n’a été capturé ni détruit au cours de la bataille, mais les pertes n’en sont pas moins élevées. La France déplore 1 585 tués (34,4 %) contre 2 325 pour les Anglais (50,4 %) et 700 pour les Hollandais (15,2 %), soit un total de 4 610 morts en 12 heures. En moyenne cela représente un mort toutes les dix secondes.

Cette bataille, livrée selon les règles théorisées, entre autres, par le Père Hoste, va devenir emblématique. D’abord parce qu’elle sera le dernier engagement majeur livré pendant près de quarante ans et qu’elle restera comme référence pour les nouvelles générations de marins. Les Britanniques y trouveront les raisons de chercher l’avantage du vent pour combattre, les Français leurs raisons de choisir le combat sous le vent. Pour les deux camps, elle provoque la sacralisation de la ligne de bataille, comme seule formation capable d’assurer la victoire ou, à tout le moins, d’éviter la défaite. En ce sens, Vélez-Málaga annonce, et explique la bataille de Toulon (1744).

24 août 1814 : les Britanniques incendient la Maison Blanche.

À la suite de la première abdication de Napoléon 1er, les Britanniques envoient des troupes en Amérique du Nord pour renforcer leurs garnisons du Canada, mener des raids contre les villes américaines et laver l’affront de l’incendie de York, un an auparavant. Le général Ross attaque la ville avec 4000 hommes qui incendient le Capitole et la Maison Blanche. Des pierres noircies ont été conservées à l’intérieur de l’édifice pour rappeler l’évènement.

***

C’est la seule fois depuis la guerre d’indépendance américaine qu’une puissance étrangère a capturé et occupé la capitale des États-Unis.

Après la défaite des forces américaines à la bataille de Bladensburg le 24 août 1814, une force britannique dirigée par le major-général Robert Ross marcha sur Washington. La discipline stricte des troupes et les ordres du commandement britannique de ne brûler que les bâtiments publics firent que la plupart des résidences privées furent préservées, mais tous les édifices du gouvernement américain furent en grande partie détruits y compris la Maison-Blanche, le Capitole des États-Unis et d’autres installations gouvernementales.

L’incendie fut en quelque sorte la réponse à celui de York (aujourd’hui Toronto), Haut-Canada lors de la bataille de York ().

Moins de quatre jours après le début de l’attaque, un violent orage – peut-être un ouragan – et une tornade ont éteint les incendies et causé d’autres destructions. L’occupation de Washington a duré environ 26 heures.

Le président James Madison, les responsables militaires et son gouvernement évacuèrent et purent trouver refuge pour la nuit à Brookeville, une petite ville du comté de Montgomery, dans le Maryland. Le président Madison a passé la nuit dans la maison de Caleb Bentley, un quaker qui vivait et travaillait à Brookeville. La maison de Bentley, connue aujourd’hui sous le nom de Madison House, existe toujours.

24 août 1821 : traité de Córdoba (fin de la guerre d’indépendance du Mexique).

Par ce traité, l’Espagne reconnaît l’indépendance du Mexique. Mais en réalité, cet accord signé par le nouveau vice-roi Juan O’Donojú, et Agustín de Iturbide pour le Mexique, ne sera pas reconnu par l’Espagne.

Des troupes concentrées dans la forteresse de San Juan de Ulúa contrôleront le port de Veracruz jusqu’en 1825. Et même après leur départ, l’Espagne cherchera longtemps à reprendre le Mexique, notamment par la tentative de reconquête en 1829. L’Espagne ne reconnaitra officiellement l’indépendance du Mexique qu’en 1836.

La première constitution de la république fédérale mexicaine — Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos — est promulguée le .

24 août 1929 : naissance de Yasser Arafat.

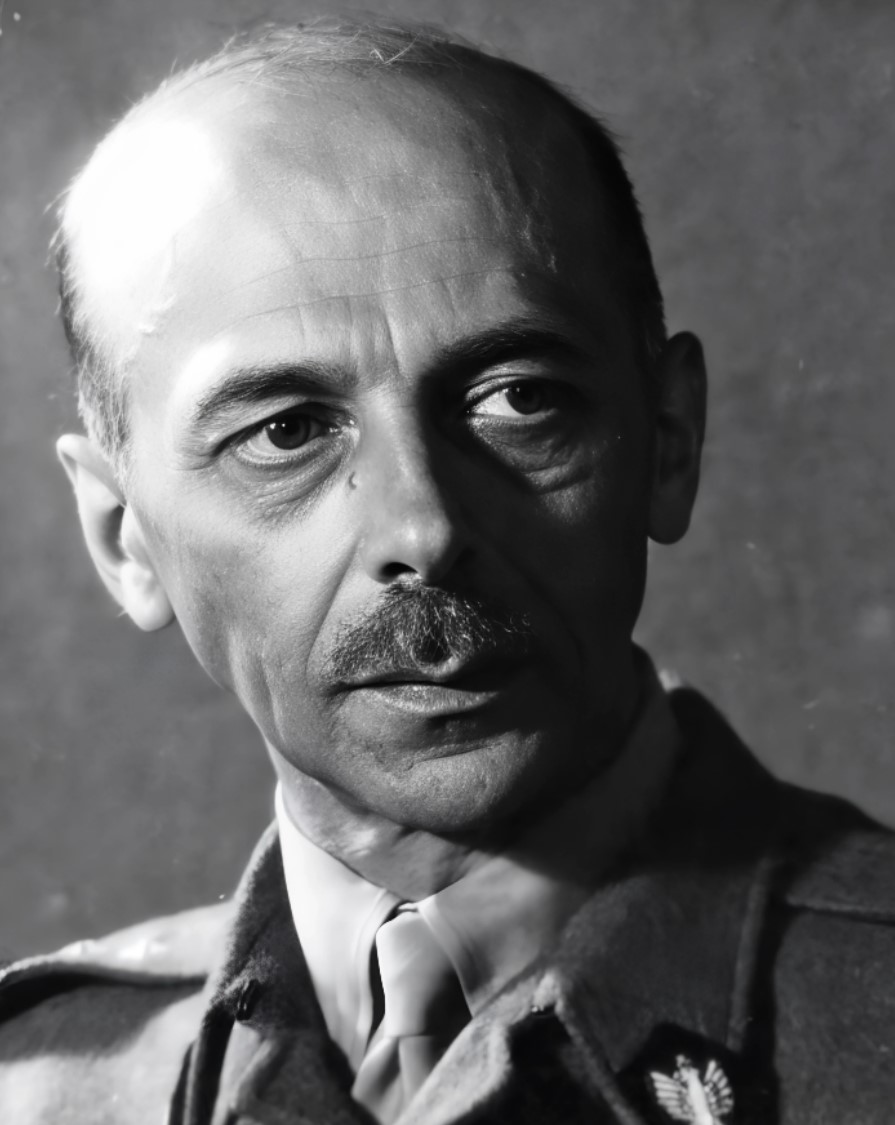

Yasser Arafat, né le au Caire en Égypte et mort le à Clamart (Hauts-de-Seine, France), de son vrai nom Mohamed Abdel Raouf Arafat al-Qoudwa al-Husseini et connu aussi sous son surnom (kounya) d’Abou Ammar, est un activiste et homme d’État palestinien.

Dirigeant du Fatah puis également de l’Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat est resté pendant plusieurs décennies une figure controversée de l’expression des aspirations nationales des Palestiniens avant d’apparaître pour Israël comme un partenaire de discussions dans le cadre du processus de paix israélo-palestinien dans les années 1990.

Dirigeant du Fatah puis également de l’Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat est resté pendant plusieurs décennies une figure controversée de l’expression des aspirations nationales des Palestiniens avant d’apparaître pour Israël comme un partenaire de discussions dans le cadre du processus de paix israélo-palestinien dans les années 1990.

Yasser Arafat représente alors les Palestiniens dans les différentes négociations de paix et signe les accords d’Oslo en 1993. Il devient le premier président de la nouvelle Autorité palestinienne et reçoit le prix Nobel de la paix 1994 en compagnie de Shimon Peres et Yitzhak Rabin.

À partir de 2001, après l’échec du sommet de Taba et le déclenchement de la Seconde intifada, il perd progressivement de son crédit auprès d’une partie de son peuple qui lui reproche la corruption de son autorité. Il se retrouve isolé sur la scène internationale tandis que les Israéliens élisent Ariel Sharon au poste de Premier ministre d’Israël, amenant un durcissement de la position israélienne vis-à-vis du dirigeant palestinien, contraint à ne plus quitter Ramallah (Cisjordanie). Cet isolement n’est rompu qu’à la veille de sa mort, quand il est emmené d’urgence à Clamart, où il meurt à 75 ans.

En 2012, la dépouille de Yasser Arafat est exhumée pour étudier l’hypothèse d’une mort par empoisonnement au polonium 210. L’équipe d’experts suisses conclut à l’empoisonnement mais les équipes russes et françaises à une mort de vieillesse à la suite d’une gastro-entérite. En 2015, le parquet de Nanterre prononce un non-lieu dans l’enquête sur sa mort.

24 août 1929 : massacre d’Hébron.

Des Arabes y tuent environ 70 Juifs, en blessent une cinquantaine et pillent des maisons et des synagogues. Les Juifs survivants sont au nombre de 435, dont certains grâce à l’intervention de voisins arabes. Ils sont évacués par les autorités britanniques les jours qui suivent.

Ces attaques, qui font suite à des rumeurs selon lesquelles les Juifs essayeraient de conquérir les lieux saints de Jérusalem, sont les plus importantes de celles liées aux émeutes de Palestine en 1929 qui font un total de 133 Juifs et 116 Arabes tués.

Les attaques de 1929 et le massacre d’Hébron en particulier sont un pas supplémentaire dans l’évolution des relations entre Juifs et Arabes dans la région et jouent un rôle déterminant tant pour l’histoire du sionisme que pour celle du nationalisme palestinien. Elles mettent un terme à une présence juive à Hébron.

24 août 1943 : mort à 34 ans de la philosophe humaniste Simone Weil.

Sans élaborer de système nouveau, elle souhaite faire de la philosophie une manière de vivre, non pour acquérir des connaissances, mais pour être dans la vérité. Dès 1931, elle enseigne la philosophie et s’intéresse aux courants marxistes antistaliniens. Elle est l’une des rares philosophes à avoir tenté de comprendre la « condition ouvrière » par l’expérience concrète du travail en milieu industriel et agricole. Successivement militante syndicale, proche ou sympathisante des groupes révolutionnaires trotskystes et anarchistes et des formations d’extrême-gauche, mais sans toutefois adhérer à aucun parti politique, écrivant notamment dans les revues La Révolution prolétarienne et La Critique sociale, puis engagée dans la Résistance au sein des milieux gaullistes de Londres, Simone Weil prend ouvertement position à plusieurs reprises dans ses écrits contre le nazisme, et n’a cessé de vivre dans une quête de la justice et de la charité. S’intéressant à la question du sens du travail et de la dignité des travailleurs, elle postule un régime politique qui « ne serait ni capitaliste ni socialiste ».

L’enracinement (version audio)

24 août 1944 : mort de l’aspirant François Philippe, compagnon de la Libération.

François Philippe est né le 12 août 1922 à Cysoing dans le Nord.

Chargé par son père de conduire une partie de sa famille en Bretagne au moment de la débâcle de 06/1940, il entend l’Appel du 18/06 et décide de rallier l’Angleterre et de rejoindre le Général de Gaulle. Il prend la mer le 19/06. Parvenu en Grande-Bretagne, il signe son engagement dans les FFL mais, de nouveau considéré comme trop jeune, est affecté, dans un premier temps, au rodage des camions.

Faisant l’impossible pour être muté dans une unité combattante, il parvient à recevoir son affectation au Train des Equipages. En 10/40 il débarque au Cameroun où il suit pendant plusieurs mois une formation militaire. Au sein de la Brigade d’Orient, il reçoit le « baptême du feu » en Erythrée où il se distingue en 03-04/1941. Il est alors nommé brigadier et, pendant la campagne de Syrie, continue à assurer le ravitaillement de son unité avec sang-froid et clairvoyance.

Après les opérations de Syrie de 06/1941, il prend part, au sein de la 1ère BFL, à la campagne de Libye, notamment à Bir-Hakeim où il est grièvement blessé au genou le 26/02/1942, par mitraillage d’avion en assurant le ravitaillement de la position. Après 6 mois passés à l’hôpital et en convalescence, il rejoint la 1ère DFL mais cette fois-ci comme artilleur au 1er Régiment d’artillerie, à ce titre il participe à la bataille d’El Alamein avant d’être présenté d’office à un cours d’élève officier d’artillerie. Le maréchal des logis Philippe est ensuite engagé avec son unité en Tunisie où il est promu au grade d’aspirant le 1/10/1943.

En Italie, à partir du mois de 04/1944, en qualité d’observateur du 2e Groupe du 1er RA, il est toujours à la pointe des combats. Il est cité à l’ordre du corps d’armée pour avoir, lors des combats de 05/44, communiqué d’importants renseignements ayant servi à détruire la résistance ennemie malgré un violent feu d’artillerie avec un réel mépris du danger.

Le 11/06/1944, il une nouvelle fois blessé à son poste de combat, à l’observatoire de Montefiascone par un éclat d’obus. Refusant de se laisser évacuer, il rejoint avec enthousiasme son unité. Une fois la campagne d’Italie achevée, il fait partie de la délégation de la 1ère DFL reçue par le Pape Pie XII. Le 16/08/1944 il débarque en Provence et participe à la bataille pour la prise de Toulon.

Le 24 août, en recherche d’observation avancée pour réduire les dernières résistances de Toulon, l’aspirant Philippe et la jeep de l’Etat-major du 2e Groupe sont pris sous le feu de canons de 88 allemands sur la route de la Farlède à La Crau.

Il est tué sur le coup. Il a été inhumé au cimetière de La Crau (Var).

• Chevalier de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération

• Croix de Guerre 39/45 (2 citations)

• Croix de Guerre 39/45 (2 citations)

• Médaille Coloniale avec agrafes « Erythrée » – « Libye 42 » – « Tunisie »

• Médaille Commémorative de la Guerre 39/45

24 août 1944 : 3e attaque aérienne sur le cuirassé allemand Tirpitz (opération Goodwood).

L’opération Goodwood était une série de raids aériens britanniques menés contre le cuirassé allemand Tirpitz à son mouillage dans le Kaafjord, en Norvège occupée, fin août 1944. Ce fut la dernière d’une série d’attaques menées par la Home Fleet en 1944, visant à endommager ou à couler le Tirpitz et ainsi à éliminer la menace qu’il représentait pour la navigation alliée. Les précédents raids sur le Kaafjord menés par l’aviation navale n’avaient impliqué qu’une seule attaque aérienne ; l’opération Goodwood en a compté plusieurs en une seule semaine. La Royal Navy espérait que ces raids affaibliraient les redoutables défenses allemandes.

La flotte britannique quitta sa base le 18 août et lança son premier raid contre Kaafjord le matin du 22 août. L’attaque échoua, et un petit raid le soir même infligea peu de dégâts. Des attaques furent menées les 24 et 29 août, également infructueuses. Le Tirpitz avait été touché par deux bombes lors du raid du 24 août, mais aucune n’avait causé de dégâts significatifs. Les pertes britanniques lors de l’opération Goodwood s’élevèrent à 17 avions toutes causes confondues, une frégate coulée par un sous-marin et un porte-avions d’escorte gravement endommagé. Les forces allemandes subirent la perte de 12 avions et des dommages à 7 navires.

Fin août 1944, la responsabilité de l’attaque du Tirpitz fut transférée à la Royal Air Force. Lors de trois raids de bombardiers intensifs menés en septembre et octobre 1944, le cuirassé fut d’abord endommagé, puis coulé. Les historiens considèrent l’opération Goodwood comme un échec majeur pour la Fleet Air Arm et attribuent ses résultats aux faiblesses de ses avions et de son armement.

***

Dès le début de l’année 1942, le Tirpitz représentait une menace importante pour les convois alliés transportant du ravitaillement vers l’Union soviétique via la mer de Norvège. Stationné dans les fjords de la côte norvégienne, le cuirassé était capable de submerger les forces d’escorte rapprochée affectées aux convois arctiques ou de percer dans l’Atlantique Nord. Pour contrer cette menace, les Alliés devaient maintenir une puissante force navale au sein de la Home Fleet britannique , et des navires capitaux accompagnaient la plupart des convois sur une partie du trajet jusqu’à l’Union soviétique.

Plusieurs attaques aériennes et navales furent lancées contre le Tirpitz en 1942 et 1943. Le 6 mars 1942, des bombardiers-torpilleurs du porte-avions HMS Victorious attaquèrent le cuirassé alors qu’il tentait d’intercepter le convoi PQ 12, mais ne réussirent à l’atteindre. Des bombardiers de la Royal Air Force et des forces aériennes soviétiques tentèrent également de frapper le Tirpitz dans ses mouillages à plusieurs reprises en 1942 et 1943, sans toutefois lui infliger de dégâts. Le 23 septembre 1943, deux sous-marins de poche britanniques de classe X pénétrèrent les défenses entourant le mouillage principal du cuirassé à Kaafjord, dans le nord de la Norvège, lors de l’opération Source, et placèrent des charges explosives dans l’eau sous lui. Cette attaque causa d’importants dommages au Tirpitz, le mettant hors service pendant six mois.

À la suite de l’opération Source, l’attaque du Tirpitz fut confiée aux porte-avions de la Home Fleet. Après des mois de préparatifs, une attaque réussie (opération Tungsten), impliquant deux forces d’attaque composées de 20 bombardiers en piqué Fairey Barracuda escortés par 40 chasseurs, fut menée le 3 avril 1944. Si l’équipage du Tirpitz subit de lourdes pertes durant cette opération, le cuirassé ne fut pas gravement endommagé. Néanmoins, il fut mis hors service pendant plusieurs mois supplémentaires, le temps de terminer les réparations.

La Home Fleet lança quatre autres raids contre le Tirpitz entre avril et juillet 1944, bien que le cuirassé ne soit attaqué que lors de la dernière de ces opérations. Ces attaques furent entravées par le transfert de nombreux aviateurs de la Home Fleet vers d’autres unités après l’opération Tungsten, car les équipages de remplacement étaient moins expérimentés. Le premier raid (Opération Planet) commença le 21 avril, mais il fut annulé trois jours plus tard lorsque des agents stationnés près de Kaafjord signalèrent du mauvais temps au-dessus de la zone cible. La Home Fleet reprit la mer pour attaquer à nouveau le Tirpitz à la mi-mai dans ce qui fut désigné comme l’opération Brawn. Une force de frappe de 27 Barracudas escortés par des chasseurs Vought F4U Corsair et Supermarine Seafire décolla des porte-avions HMS Furious et Victorious le 15 mai, mais retourna aux navires sans attaquer après avoir rencontré de lourds nuages au-dessus du Kaafjord. Le raid suivant, l’opération Tiger Claw, a été lancé fin mai mais annulé en raison du mauvais temps le 28 du mois. L’attaque suivante (opération Mascot) a été programmée pour la mi-juillet, avant la reprise des convois arctiques, suspendus depuis avril 1944 afin de libérer des navires pour le débarquement de Normandie. La force de frappe de 44 Barracudas et 40 chasseurs dépêchés le 17 juillet a atteint la zone cible, mais a trouvé le Tirpitz masqué par un écran de fumée protecteur et l’attaque n’a pas réussi à infliger de dommages au cuirassé.

Dans les semaines qui suivirent l’opération Mascot, le Tirpitz continua de se préparer à d’éventuelles opérations de combat. Après des essais dans les eaux abritées de l’Altafjord, il prit la mer le 31 juillet et le 1er août pour s’entraîner avec ses destroyers de protection. Des générateurs de fumée supplémentaires furent également installés autour du Kaafjord pour améliorer les défenses déjà solides de la zone. Ces activités furent rapportées par des espions, et l’Amirauté britannique les interpréta comme signifiant que le Tirpitz se préparait à un raid contre la marine alliée. Pour se défendre contre cette menace, il fut décidé de mener de nouvelles attaques contre le cuirassé à son mouillage dans le Kaafjord au moment de la prochaine série de convois arctiques. En réalité, la marine allemande ne prévoyait pas d’utiliser le Tirpitz de manière offensive car il serait très vulnérable aux forces navales et aériennes alliées supérieures s’il prenait la mer. Au lieu de cela, le cuirassé était maintenu en service actif pour immobiliser les navires de guerre et les avions alliés.

L’échec de l’opération Mascot convainquit le commandant de la Home Fleet, l’amiral Sir Henry Moore, que l’avion d’attaque principal de la Fleet Air Arm, le bombardier en piqué Fairey Barracuda, n’était pas adapté aux opérations contre le Kaafjord. La faible vitesse des bombardiers en piqué donnant aux défenseurs du Kaafjord suffisamment de temps pour couvrir le Tirpitz d’un écran de fumée entre le moment où les raids étaient détectés et leur arrivée au-dessus de la zone cible, Moore conclut que de nouvelles attaques utilisant ces appareils seraient vaines. Cependant, l’Amirauté estima que des frappes répétées du Kaafjord avec des Barracudas sur une période de 48 heures risquaient d’affaiblir les défenses allemandes et d’épuiser les réserves de carburant des générateurs de fumée protecteurs du Tirpitz. On envisagea également de faire décoller des porte-avions des bombardiers rapides et à long rayon d’action de Havilland Mosquito pour tenter d’obtenir un effet de surprise, mais aucun de ces avions basés à terre ne pouvait être épargné pour soutenir les bombardements alliés sur l’Allemagne. Malgré ses appréhensions, Moore accepta de tenter une nouvelle frappe contre le Tirpitz.

Comme proposé par l’Amirauté, les plans de Moore pour la nouvelle attaque sur le Kaafjord prévoyaient que les avions de la Home Fleet attaqueraient la région pendant plusieurs jours. Alors que les avions de chasse impliqués dans les raids précédents n’avaient utilisé que leurs mitrailleuses pour mitrailler les défenses allemandes afin de réduire la menace qu’ils représentaient pour les Barracudas, il fut décidé d’utiliser certains de ces appareils comme bombardiers en piqué pendant l’opération Goodwood. En préparation, les deux escadrons de Corsair et un seul escadron de Grumman F6F Hellcat sélectionnés pour participer à l’attaque reçurent un entraînement aux tactiques de bombardement en piqué entre les opérations Mascot et Goodwood. Autre nouveauté : la décision d’utiliser des avions de la Fleet Air Arm pour larguer des mines près de Tirpitz et de l’entrée du Kaafjord. Les mines larguées près du cuirassé devaient être équipées de fusées à retardement, et on espérait que les explosions de ces dispositifs inciteraient le capitaine du Tirpitz à tenter de déplacer le navire de guerre vers des eaux plus sûres et à traverser le champ de mines à l’entrée du fjord. Au cours de la période précédant l’opération Goodwood, les escadrons volants de la Home Fleet ont mené des exercices d’entraînement en utilisant un champ de tir à Loch Eriboll dans le nord de l’Écosse ; le terrain dans cette zone est comparable à celui autour de Kaafjord, et le loch avait également été utilisé à cette fin dans le cadre des préparatifs de l’opération Tungsten.

La flotte d’attaque de l’opération Goodwood était divisée en trois groupes. L’amiral Moore embarqua à bord du cuirassé HMS Duke of York, qui naviguait avec les porte-avions HMS Indefatigable (navire amiral du contre-amiral Rhoderick McGrigor, commandant de la 1re escadre de croiseurs), Formidable et Furious, ainsi que deux croiseurs et quatorze destroyers. La deuxième force comprenait les porte-avions d’escorte HMS Nabob et Trumpeter, le croiseur HMS Kent et un groupe de frégates. Deux pétroliers escortés par quatre corvettes naviguaient séparément pour soutenir les deux groupes d’attaque.

Les porte-avions embarquaient le plus grand groupe d’avions de la Fleet Air Arm assemblé jusqu’à ce point de la guerre. Leur principal élément frappant était les 35 Barracuda affectés aux 820, 826, 827 et 828 escadrons aéronavals qui opéraient à partir des trois porte-avions de la flotte. Les deux unités de la 6e escadre de chasse navale, les 1841 et 1842 escadrons, pilotaient 30 Corsair depuis le Formidable. Un total de 48 Seafire étaient affectés aux 801, 880, 887 et 894 escadrons à bord de l’Indefatigable et du Furious. De plus, les 1770 et 1840 escadrons exploitaient respectivement 12 chasseurs Fairey Firefly et 12 Hellcat depuis l’Indefatigable. Les deux porte-avions d’escorte embarquaient un total de 20 Grumman TBF Avengers (qui étaient responsables de l’élément de largage de mines de l’opération Goodwood) et 8 chasseurs Grumman F4F Wildcat ; ces avions étaient répartis entre le 846e Escadron à bord du Trumpeter et le 852e Escadron à bord du Nabob.

Français Le mouillage du Tirpitz à Kaafjord était fortement défendu. Avant l’opération Tungsten, onze batteries de canons antiaériens, plusieurs navires de guerre antiaériens et un système de générateurs de fumée capables de cacher le Tirpitz aux avions étaient situés autour du fjord. Après l’attaque, des stations radar supplémentaires et des postes d’observation ont été établis et le nombre de générateurs de fumée a été augmenté. Les défenses aériennes du Tirpitz ont été renforcées en l’équipant de canons supplémentaires de 20 millimètres, en modifiant les canons de 150 millimètres afin qu’ils puissent être utilisés pour attaquer les avions et en fournissant des obus antiaériens pour ses canons principaux de 380 millimètres. La Luftwaffe avait peu de chasseurs stationnés sur les aérodromes près de Kaafjord, et leurs opérations étaient limitées par un manque de carburant.

22 août

La force d’attaque de l’opération Goodwood appareilla le 18 août. Le calendrier de l’opération était prévu pour permettre à la Home Fleet de protéger également le convoi JW 59, parti d’Écosse le 15 août à destination de l’Union soviétique. Après un voyage sans incident vers le nord, les forces d’attaque arrivèrent au large de la Norvège le 20 août. Alors que la première attaque contre Kaafjord était prévue pour le 21 août, les conditions météorologiques ce jour-là étaient impropres aux opérations aériennes, et Moore décida de la reporter de 24 heures. Les Allemands furent alertés de la présence de la flotte britannique le 21 août, lorsque des messages radio des porte-avions furent détectés.

La première frappe contre Kaafjord fut lancée le 22 août. Les conditions de vol étant mauvaises en raison de la faible couverture nuageuse, Moore décida d’attaquer ce jour-là, car certains de ses navires commençaient à manquer de carburant et devaient bientôt quitter la Norvège pour se ravitailler. À 11 heures, une force composée de 32 Barracuda, 24 Corsair, 11 Fireflie, 9 Hellcat et 8 Seafire fut lancée depuis les trois porte-avions. Aucun Avenger ne fut dépêché, le ciel nuageux étant inadapté à l’exécution de leur mission. Étant donné le peu de mines disponibles et l’impossibilité pour les Avenger d’atterrir en toute sécurité avec ces armes, le largage de mines du plan aurait échoué si les avions ne parvenaient pas à localiser le Tirpitz et devaient larguer leurs charges à la mer.

Alors que la force de frappe approchait de la côte, d’épais nuages furent aperçus couvrant les collines près du Kaafjord. Parce que les nuages empêchaient un bombardement précis, les Barracuda et les Corsair retournèrent vers les porte-avions sans attaquer. Les chasseurs Hellcat et Firefly continuèrent leur route et s’approchèrent du fjord sous la base des nuages. Ces avions réussirent à surprendre, et le Tirpitz ne fut pas masqué par la fumée lorsqu’ils arrivèrent au-dessus du Kaafjord. Les Fireflie lancèrent l’attaque à 12 h 49 en mitraillant les canons antiaériens allemands sur et autour du Tirpitz . Deux minutes plus tard, neuf Hellcat attaquèrent le cuirassé avec des bombes de 230 kg mais ne réussirent à aucun coup. Alors que la force de frappe retournait vers les porte-avions, elle détruisit deux des hydravions du Tirpitz dans le port de Bukta et endommagea gravement le sous-marin U-965 à Hammerfest. À Ingøy , au nord de Hammerfest, trois Hellcat mitraillèrent une station radio allemande. L’attaque mit le feu aux bâtiments de la station et endommagea les antennes. Les huit Seafire lancèrent des attaques de diversion sur la zone de Banak et une base d’hydravions voisine, détruisant cinq hydravions allemands. Trois avions britanniques furent perdus lors de l’attaque du matin du 22 août ; un Hellcat et un Seafire furent abattus, et l’un des Barracuda fut contraint d’amerrir en mer lors de son vol de retour.

Français Après la récupération de la force de frappe, une grande partie de la Home Fleet s’éloigna des côtes norvégiennes pour se ravitailler en carburant. Un groupe comprenant le Formidable, le Furious, deux croiseurs et plusieurs destroyers mit le cap sur les deux pétroliers de la flotte, et le groupe de porte-avions d’escorte se retira afin que les porte-avions puissent ravitailler leurs escorteurs. À 17 h 25, le Nabob fut touché par une torpille tirée par l’U-354. Le porte-avions subit de graves dommages et 21 morts, mais put poursuivre des opérations aériennes limitées. Peu après, l’U-354 torpilla la frégate HMS Bickerton alors que cette dernière recherchait l’attaquant du Nabob. Le Nabob fut contraint de retourner à la base de la Home Fleet à Scapa Flow ce soir-là, escorté par le Trumpeter, un croiseur et plusieurs destroyers. Le Formidable et le Furious couvrirent leur retrait ; Durant cette période, le Furious se ravitailla également en carburant auprès des pétroliers de la Home Fleet. Le départ des deux porte-avions d’escorte signifia l’annulation de la composante de largage de mines de l’opération Goodwood. La poupe du Bickerton fut détruite par la torpille, et il aurait pu être renfloué. Cependant, le commandant de la force ne souhaitait pas avoir à protéger deux navires endommagés, et la frégate fut sabordée vers 20h30 le 22 août. Peu après les attaques contre le Nabob et le Bickerton , des Seafire du 894e escadron aéronaval abattirent deux avions de reconnaissance allemands Blohm & Voss BV 138.

Dans la soirée du 22 août, une force de huit Firefly et de six Hellcat armés de bombes de l’Indefatigable lança un nouveau raid sur le Kaafjord. Ce fut la première d’une série de petites attaques de harcèlement destinées à affaiblir les défenses allemandes. Les forces allemandes ne détectèrent pas les avions avant leur arrivée au-dessus du Kaafjord à 19 h 10, et les attaques de mitraillage des Firefly sur les positions allemandes tuèrent un membre de l’équipage du Tirpitz et en blessèrent dix. Cependant, les bombes des Hellcat ne parvinrent pas à infliger de dégâts au cuirassé. Les chasseurs britanniques attaquèrent également des navires et des stations radar allemands lors de leur vol de retour, endommageant deux pétroliers, un navire de ravitaillement et un patrouilleur. Aucun avion britannique ne fut perdu lors de ce raid.

24 août

Le brouillard a provoqué l’annulation des opérations aériennes de l’Indefatigable le 23 août, y compris une attaque de diversion prévue contre la navigation allemande à Langfjord. Les deux autres porte-avions et leurs escortes ont rejoint le Moore et l’Indefatigable au large de la Norvège dans la matinée du 24 août. Bien que les conditions ce jour-là étaient initialement brumeuses, le temps s’est suffisamment éclairci dans l’après-midi pour permettre une frappe contre Kaafjord. La force d’attaque comprenait 33 Barracuda transportant des bombes perforantes de 730 kg, 24 Corsair (dont 5 armés d’une bombe de 450 kg), 10 Hellcat, 10 Firefly et 8 Seafire. Dans une tentative de surprise, les avions ont décollé des porte-avions d’un point plus au sud que ceux utilisés lors des raids précédents. L’avion d’attaque a ensuite volé parallèlement à la côte, avant d’atterrir et d’approcher du Kaafjord par le sud. Une station radar allemande a détecté la force à 15 h 41 et a immédiatement alerté le Tirpitz.

L’attaque britannique a commencé à 16 heures. Elle a été initiée par des attaques sur les positions de canons allemands par les Hellcat et les Firefly, qui volaient cinq minutes devant les Barracuda et les Corsair. L’écran de fumée protecteur du Tirpitz n’était pas complètement en place au début du raid, mais au moment où les Barracudas et les Corsair sont arrivés, il était complètement recouvert de fumée. En conséquence, ces avions ont dû bombarder le navire à l’aveugle, larguant leurs armes à des altitudes comprises entre 5 000 et 4 000 pieds (1 500 et 1 200 m). Seules deux bombes ont touché le Tirpitz. La première était une bombe de 230 kg larguée par un Hellcat qui a explosé sur le toit de sa tourelle principale « Bruno ». Français L’explosion détruisit le quadruple support de canon antiaérien de 20 millimètres situé au sommet de la tourelle, mais ne causa pas de dommages significatifs à la tourelle elle-même. La deuxième bombe à frapper le navire était une bombe perforante de 730 kg) qui traversa cinq ponts, tua un marin dans une salle radio et se logea près d’une salle de commutation électrique. Cette bombe n’explosa pas, et les experts allemands en déminage déterminèrent plus tard qu’elle n’avait été que partiellement remplie d’explosifs. Le rapport allemand sur l’attaque jugea que si la bombe avait explosé, elle aurait causé des dommages « incommensurables ». Les chasseurs britanniques attaquèrent également d’autres navires et installations allemands dans la région du Kaafjord, endommageant deux patrouilleurs, un dragueur de mines et une station radar, ainsi qu’un dépôt de munitions et trois canons d’une batterie antiaérienne. Le dernier hydravion Arado Ar 196 du Tirpitz fut attaqué dans le port de Bukta et endommagé au-delà de toute réparation. Quatre Corsair et deux Hellcat furent abattus pendant le raid, et l’équipage du cuirassé subit 8 morts et 18 blessés. Les pertes parmi les unités antiaériennes stationnées autour de Kaafjord furent lourdes.

À 19 h 30 le 24 août, deux Firefly effectuèrent une sortie de reconnaissance photographique au-dessus du Kaafjord pour recueillir des renseignements sur les résultats de l’attaque ; leur présence poussa les Allemands à générer un écran de fumée au-dessus du fjord et à tirer un barrage antiaérien intensif. Lors d’une autre action ce jour-là, l’U-354 fut coulé au large de Bear Island par le Fairey Swordfish opérant depuis le porte-avions d’escorte HMS Vindex qui escortait le convoi JW 59.

Le commandement allemand de Kaafjord jugea que les attaques du 24 août avaient été « sans aucun doute les plus lourdes et les plus déterminées jusqu’à présent » et demanda le transfert d’unités de chasse du nord de la Finlande pour renforcer les défenses de la zone. Compte tenu des autres besoins de la chasse allemande à cette époque, la demande fut rejetée le 26 août par le quartier général de la Luftwaffe.

Les coups de vent et le brouillard empêchèrent les Britanniques de mener de nouvelles attaques entre le 25 et le 28 août. Le 25 août, l’Indefatigable, le Formidable, deux croiseurs et sept destroyers se ravitaillèrent en carburant auprès des pétroliers. Les deux croiseurs se détachèrent plus tard de la force et retournèrent à Scapa Flow. Le Duke of York, le Furious, un croiseur et cinq destroyers naviguèrent également vers les îles Féroé pour charger des provisions. Avant de quitter la flotte, le Furious transféra deux Barracudas et une paire de Hellcat à l’Indefatigable. Le vieux Furious étant jugé inapte aux opérations de combat, il quitta les îles Féroé pour Scapa Flow avec le croiseur et plusieurs destroyers. Le 29 août, le Duke of York et les destroyers restants rejoignirent le corps principal de la Home Fleet au nord de la Norvège. Durant cette période, le personnel de maintenance des escadrons volants s’est employé à réparer les avions qui avaient été endommagés lors des attaques du 24 août.

Le convoi JW 59 termina son voyage le 25 août, la plupart de ses navires accostant à Kola, dans le nord de la Russie. Le convoi avait été attaqué à plusieurs reprises par des sous-marins allemands du 20 au 24 août, et ses navires de guerre et avions d’escorte coulèrent deux sous-marins. Tous les navires marchands arrivèrent sains et saufs, la seule perte alliée étant le sloop HMS Kite, torpillé et coulé par l’U-344 le 21 août.

29 août

L’attaque finale de l’opération Goodwood eut lieu le 29 août. La force de frappe comprenait 26 Barracuda, 17 Corsair (dont deux armés de bombes de 450 kg), 10 Firefly et sept Hellcat. Sept Seafire effectuèrent également un raid de diversion sur Hammerfest. Afin de fournir aux bombardiers des points de visée précis une fois l’écran de fumée artificiel généré autour de Tirpitz, quatre Hellcat furent armés de bombes indicatrices de cible. Les bombardiers commencèrent leurs tirs à 15 h 30.

Les avions britanniques ne parvinrent pas à créer la surprise. Les stations radar allemandes suivaient les patrouilles anti-sous-marines et de chasse de routine de la Home Fleet, et les Seafire furent détectés à 16 h 40 alors qu’ils se trouvaient à 87 km du Kaafjord. En réponse à ce rapport, les générateurs de fumée autour du Kaafjord furent activés et les défenseurs du fjord rejoignirent leurs positions de combat. L’arrivée du gros des avions britanniques au-dessus du Kaafjord fut retardée par des vents plus forts que prévu et une erreur de navigation, et ils n’atteignirent la zone cible qu’à 17 h 25. À ce moment-là, le Tirpitz était recouvert d’un épais écran de fumée, et aucun des aviateurs britanniques n’aperçut le navire. Les Barracuda et les Corsair furent contraints de bombarder le Kaafjord à l’aveugle, et bien qu’aucun coup ne fût porté au cuirassé, six membres de son équipage furent blessés par des fragments de bombes provenant de quasi-collisions. Les navires et les positions de tir allemands furent une fois de plus mitraillés par les chasseurs, sans toutefois causer de dégâts significatifs. Un tir antiaérien nourri depuis le Tirpitz, dirigé par un groupe d’observateurs postés sur une montagne près de Kaafjord, abattit un Corsair et un Firefly.

Après le raid du 29 août, la Home Fleet fit route vers l’ouest pour couvrir le convoi RA 59A, parti du nord de la Russie le 28 août à destination du Royaume-Uni. En raison de pénuries de carburant, l’Indefatigable et trois destroyers se détachèrent plus tard dans la journée pour retourner à Scapa Flow, suivis 24 heures plus tard par le Formidable et deux destroyers. Le Duke of York et six destroyers restèrent en poste dans la mer Arctique jusqu’à 11 heures le 1er septembre, date à laquelle le convoi fut jugé à l’abri d’une attaque.

Au total, les pertes de la Fleet Air Arm pendant l’opération Goodwood s’élevèrent à 40 aviateurs tués et 17 avions détruits. Le Nabob fut également jugé au-delà d’une réparation économique et fut retiré du service. Du côté allemand, le Tirpitz ne subit que des dommages superficiels.

Après le raid du 29 août, les Britanniques apprirent grâce aux renseignements transmis par Ultra que le Tirpitz n’avait subi aucun dommage significatif au cours de l’opération Goodwood. Dans des déclarations publiques, la Royal Navy a affirmé avoir endommagé ou coulé 19 navires de guerre allemands au cours des attaques sur Kaafjord, mais n’a pas signalé de dommages au Tirpitz.

Durant les derniers jours de l’opération Goodwood, les planificateurs de la Royal Navy décidèrent de ne pas ordonner de nouvelles opérations de la Fleet Air Arm contre le Kaafjord. Ils considérèrent que les Allemands étaient désormais capables de couvrir le Tirpitz de fumée avant que les Barracuda n’atteignent le cuirassé, et que ces appareils ne pouvaient emporter de bombes suffisamment puissantes pour infliger de lourds dégâts. Une attaque du Kaafjord par des Mosquitos lancés depuis des porte-avions fut envisagée, mais les bombardiers légers restèrent en nombre insuffisant et furent jugés inadaptés à la tâche. De plus, le transfert des porte-avions vers le Pacifique devint de plus en plus nécessaire pour renforcer la contribution britannique à la guerre contre le Japon.

Le Tirpitz étant toujours considéré comme une menace pour la navigation, le Comité des chefs d’état-major britannique et le commandant suprême des forces expéditionnaires alliées, le général Dwight D. Eisenhower, décidèrent fin août de mener de nouvelles attaques contre lui à l’aide de bombardiers lourds de la Royal Air Force. Le 15 septembre, une force d’Avro Lancaster attaqua le Kaafjord après s’être ravitaillé dans des bases du nord de la Russie et infligea des dommages irréparables au cuirassé. Après ce raid, il fit voile vers un mouillage près de Tromsø pour servir de batterie de défense côtière immobile. Une autre attaque de bombardiers lourds, le 29 octobre, ne causa que des dégâts mineurs. Lors d’un troisième raid organisé le 12 novembre, le Tirpitz fut touché par plusieurs bombes Tallboy et chavira, coulant avec de lourdes pertes humaines.

Les historiens ont jugé l’opération Goodwood comme un échec. En 1961, l’historien officiel britannique Stephen Roskill affirmait que les attaques marquaient la fin d’une « série d’opérations dont les résultats ne peuvent être qualifiés que d’extrêmement décevants ». Il concluait que la possibilité de couler le Tirpitz était « faible » en raison des lacunes des Barracuda et de leur armement. De même, Norman Polmar affirmait en 1969 que l’opération Goodwood était « peut-être l’échec le plus marquant de la FAA (Fleet Air Arm) pendant la Seconde Guerre mondiale et pouvait être directement attribué au manque d’avions performants – les Barracudas étaient trop lents et ne pouvaient emporter des bombes suffisamment puissantes pour mener des attaques efficaces ». Plus récemment, Mark Llewellyn Evans jugeait les résultats de l’opération Goodwood « pathétiques » et Patrick Bishop concluait que « la plus grande opération de la Fleet Air Arm pendant la guerre… s’était soldée par un échec ».

24 août 1944 : mort accidentelle du fameux pilote italien Carlo Emanuele Buscaglia.

Buscaglia est né à Novare, dans le Piémont, en 1915 et est entré à l’Académie aéronautique italienne (Académie de l’armée de l’air) en octobre 1934. En 1937, il a été nommé Sottotenente (sous-lieutenant).

Le 1er juillet 1937, Buscaglia fut affecté au 50e escadron (32e escadre de bombardement), alors équipé du Savoia-Marchetti SM81, obsolète, remplacé plus tard par le SM.79, plus performant. En 1939, il fut promu lieutenant. En février suivant, il fut transféré au 252e escadron (46e escadre de bombardement), et avec cette unité, il participa à sa première mission militaire, le 21 juin 1940.

Le 25 juillet, il se porte volontaire pour rejoindre le Reparto Speciale Aerosiluranti (« Détachement spécial de bombardiers-torpilleurs ») de la Regia Aeronautica, rebaptisé plus tard 240e Escadron de bombardiers-torpilleurs, basé en Libye. Dans la nuit du 17 septembre 1940, Buscaglia remporte son premier succès avec un SM.79 armé de torpilles, endommageant lourdement le croiseur HMS Kent. Début décembre, il attaque également avec succès le croiseur HMS Glasgow.

En janvier 1941, l’unité de Buscaglia fut transférée à Catane, d’où il participa à l’action avec des Ju 87 allemands au cours de laquelle le porte-avions HMS Illustrious fut gravement endommagé. Promu capitaine, Buscaglia fut nommé commandant d’une nouvelle unité de torpilleurs, le 281e escadron, basé à l’ aéroport de Grottaglie, dans les Pouilles. De là, il participa à la bataille du cap Matapan.

En 1942, Buscaglia avait déjà obtenu cinq fois la Médaille d’argent de la valeur militaire et la Croix de fer allemande de deuxième classe. En avril, il fut sélectionné pour commander le nouveau 132e groupe de torpilles, coulant ensuite plusieurs navires en Méditerranée. Le 12 août de la même année, en compagnie de l’as allemand Hans-Joachim Marseille, il fut reçu à Rome par Benito Mussolini, qui le promut major .

Le 12 novembre 1942, lors d’une action contre l’invasion alliée de l’Afrique du Nord, l’avion de Buscaglia fut abattu par un Spitfire britannique. Il fut déclaré « tué au combat » et la Médaille d’or de la vaillance militaire lui fut décernée à titre posthume. Cependant, bien que blessé et gravement brûlé, Buscaglia survécut, ayant été capturé par les troupes alliées et transféré dans un camp de prisonniers de guerre aux États-Unis, à Fort Meade.

Après l’armistice du 8 septembre 1943, Buscaglia fut appelé à combattre aux côtés des Alliés, au sein de la toute nouvelle Aeronautica Cobelligerante del Sud. Entre-temps, dans le nord de l’Italie encore occupé par l’Allemagne, une aile de l’Aeronautica Nazionale Repubblicana (l’armée de l’air de la République sociale italienne fantoche), le 1° Gruppo Aerosiluranti, portait son nom.

Le 15 juillet 1944, Buscaglia prit le commandement de la 28e escadre de bombardiers, équipée de Martin Baltimore et basée à l’aéroport de Campo Vesuvio, près de Naples. Le 23 août, alors qu’il tentait de piloter un de ces nouveaux appareils sans instructeur, Buscaglia s’écrasa au décollage. Il mourut le lendemain à l’hôpital de Naples.

La 3e escadre de l’actuelle Aeronautica Militare Italiana, basée à Villafranca di Verona, porte son nom.

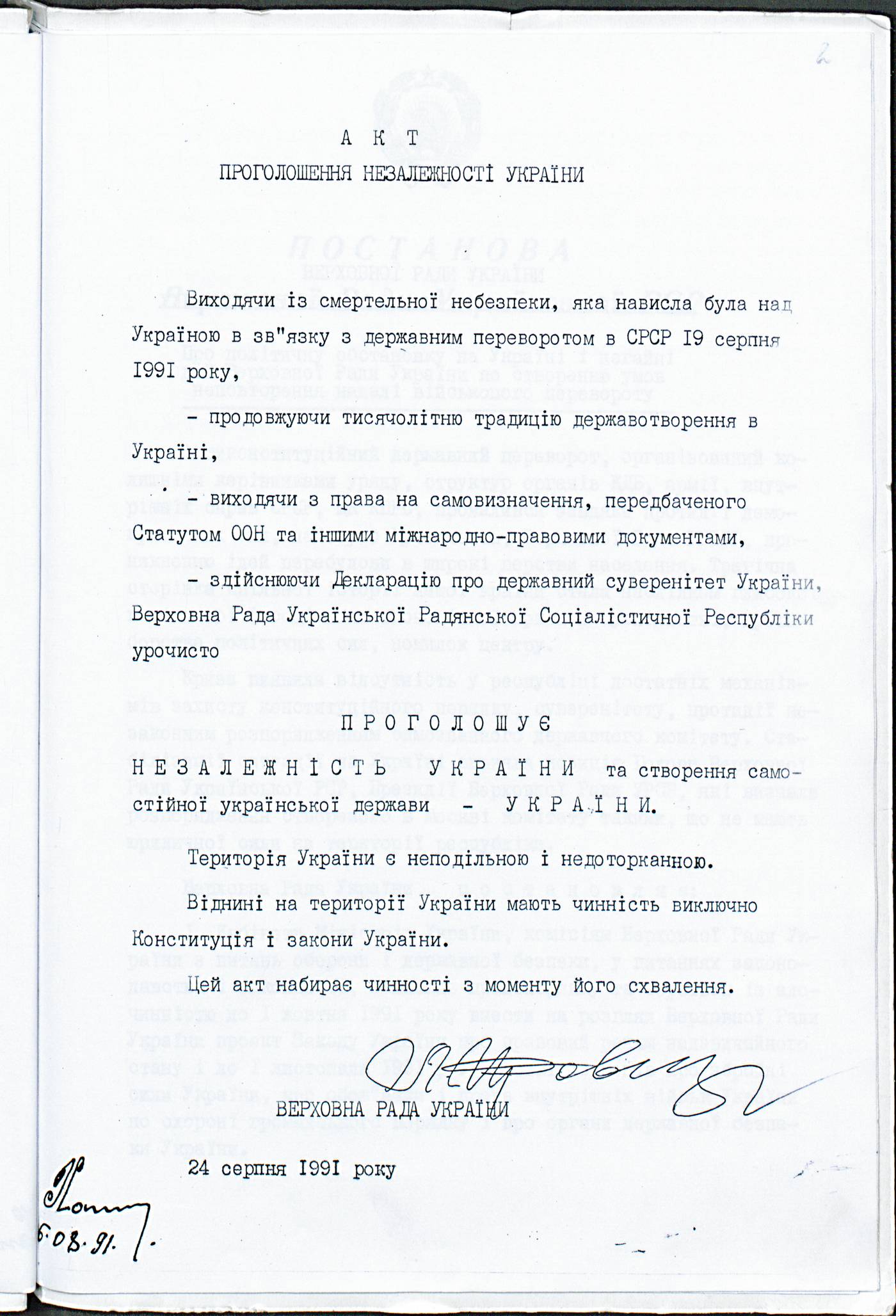

24 août 1949 : le traité créant l’OTAN entre en vigueur (Washington).

Les Etats parties au présent Traité, réaffirmant leur foi dans les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements.

Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit.

Soucieux de favoriser dans la région de l’Atlantique Nord le bien-être et la stabilité. Résolus à unir leurs efforts pour leur défense collective et pour la préservation de la paix et de la sécurité. Se sont mis d’accord sur le présent Traité de l’Atlantique Nord :

Article 1

Les parties s’engagent, ainsi qu’il est stipulé dans la Charte des Nations Unies, à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s’abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Article 2

Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s’efforceront d’éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d’entre elles ou entre toutes.

Article 3

Afin d’assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant individuellement et conjointement, d’une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée.

Article 4

Les parties se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée.

Article 5

Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d’accord avec les autres parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord.

Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales.

Article 6 ¹

Pour l’application de l’article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :

- contre le territoire de l’une d’elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français d’Algérie 2, contre le territoire de la Turquie ou contre les îles placées sous la juridiction de l’une des parties dans la région de l’Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer;

- contre les forces, navires ou aéronefs de l’une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu’en toute autre région de l’Europe dans laquelle les forces d’occupation de l’une des parties étaient stationnées à la date à laquelle le Traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée ou dans la région de l’Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci.

Article 7

Le présent Traité n’affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune façon les droits et obligations découlant de la Charte pour les parties qui sont membres des Nations Unies ou la responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 8

Chacune des parties déclare qu’aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre Etats n’est en contradiction avec les dispositions du présent Traité et assume l’obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le Traité.

Article 9

Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d’elle sera représentée pour examiner les questions relatives à l’application du Traité. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires; en particulier, il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l’application des articles 3 et 5.

Article 10

Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre Etat européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité de la région de l’Atlantique Nord. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au Traité en déposant son instrument d’accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d’accession.

Article 11

Ce Traité sera ratifié et ses dispositions seront appliquées par les parties conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. Le Traité entrera en vigueur entre les Etats qui l’ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, y compris celles de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, auront été déposées et entrera en application à l’égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification 3.

Article 12

Après que le Traité aura été en vigueur pendant dix ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la demande de l’une d’elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus conformément à la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 13

Après que le Traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au Traité en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.

Article 14

Ce Traité, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.

NOTES :

-

La définition des territoires auxquels l’article 5 s’applique a été modifiée par l’article 2 du Protocole d’accession au Traité de l’Atlantique Nord de la Grèce et de la Turquie, signé le 22 octobre 1951

-

Le 16 janvier 1963, le Conseil de l’Atlantique Nord a noté que, s’agissant des anciens départements français d’Algérie, les clauses pertinentes du Traité étaient devenues inapplicables à la date du 3 juillet 1962.

-

Le Traité est entré en vigueur le 24 août 1949, après le dépôt des instruments de ratification de tous les Etats signataires.

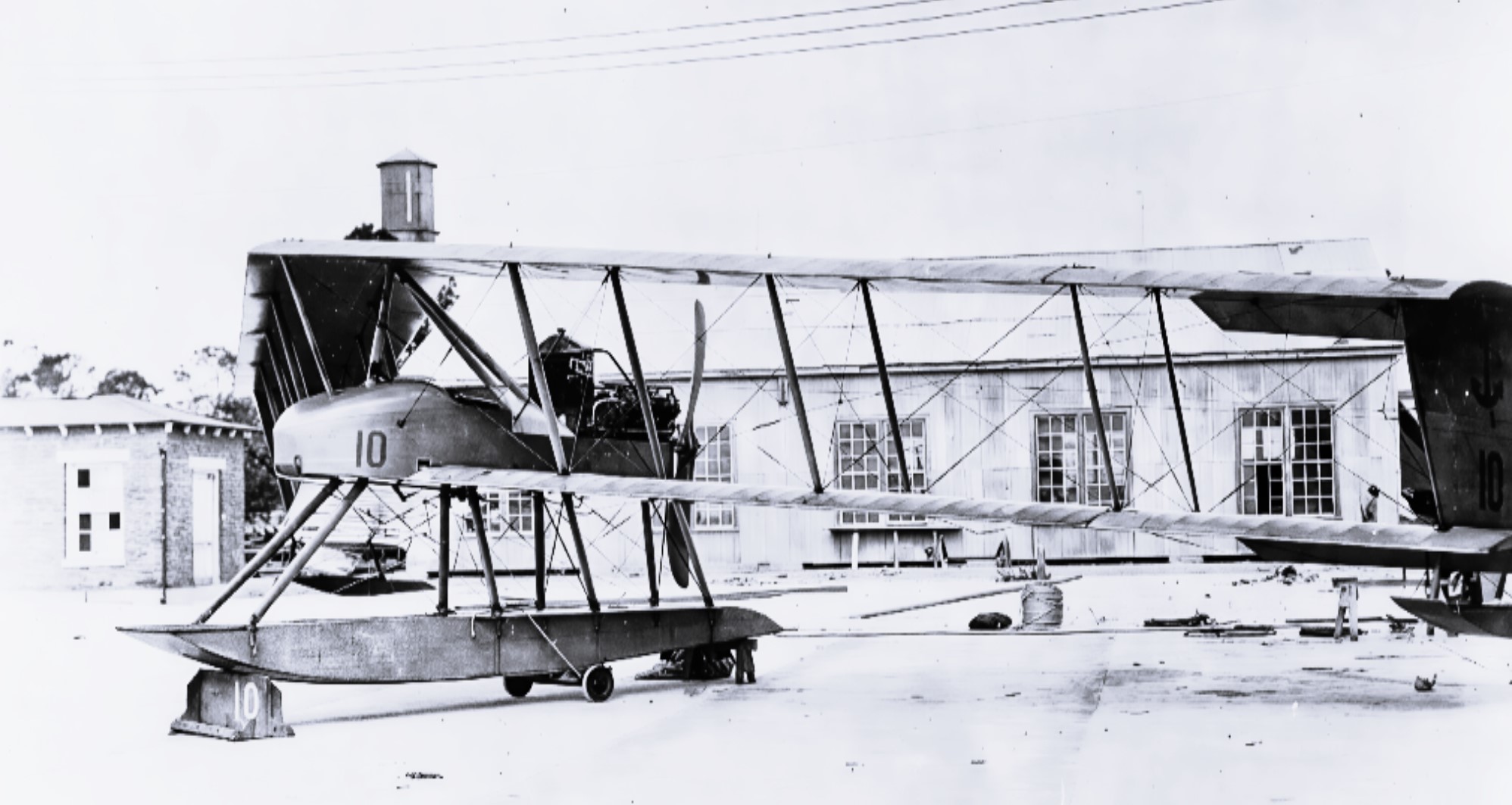

24 août 1949 : mort à 73 ans de l’ingénieur aéronautique britannique John William Dunne.

John William Dunne est né le 2 décembre 1875 à Curragh Camp, un camp de l’armée britannique dans le comté de Kildare, en Irlande. Il était le fils aîné de l’Irlandais Sir John Hart Dunne, KCB (1835–1924), et de son épouse anglaise Julia Elizabeth Dunne (née Chapman). Bien que né en Irlande d’un père irlandais, il était né d’une mère anglaise et n’était né en Irlande que parce que son père était lieutenant-colonel du 99e régiment britannique (Lanarkshire), qui se trouvait alors en poste dans ce pays.

Il passa la majeure partie de son enfance et de sa carrière en Angleterre. Très jeune, il fut victime d’un grave accident et resta alité pendant plusieurs années. C’est à cette époque qu’il s’intéressa à la philosophie. À neuf ans seulement, il interrogea sa nourrice sur la nature du temps. À treize ans, il fit un rêve dans lequel il se trouvait dans un engin volant sans direction.

Il passa la majeure partie de son enfance et de sa carrière en Angleterre. Très jeune, il fut victime d’un grave accident et resta alité pendant plusieurs années. C’est à cette époque qu’il s’intéressa à la philosophie. À neuf ans seulement, il interrogea sa nourrice sur la nature du temps. À treize ans, il fit un rêve dans lequel il se trouvait dans un engin volant sans direction.

Après le déclenchement de la Seconde Guerre des Boers, Dunne s’engagea comme simple soldat dans l’Imperial Yeomanry et combattit en Afrique du Sud sous les ordres du général Roberts. En 1900, il fut victime d’une épidémie de fièvre typhoïde et fut rapatrié.

Rétabli et nommé sous-lieutenant dans le régiment du Wiltshire le 28 août 1901, il retourna en Afrique du Sud pour une seconde mission en mars 1902. Il tomba de nouveau malade et fut diagnostiqué d’une maladie cardiaque, ce qui le força à rentrer chez lui l’année suivante. Il consacra une grande partie de son temps restant dans l’armée à des travaux aéronautiques pendant son congé maladie.

En congé de maladie militaire en 1901, Dunne entreprit une étude systématique du vol. Son premier essai de maquette, inspiré d’un roman de Jules Verne, échoua. Comme beaucoup d’autres pionniers, il observa attentivement les oiseaux en vol. Cependant, contrairement à la plupart, il était convaincu qu’un avion sûr devait posséder une stabilité aérodynamique intrinsèque. Encouragé notamment par H.G. Wells, dont il se lia d’amitié en 1902, il réalisa un grand nombre de petits modèles d’essai qui aboutirent finalement au développement d’une configuration d’aile en flèche sans empennage stable.

À son retour en Angleterre pour la deuxième fois, il reprit ses études de vol et, en 1906, il avait développé une configuration de « pointe de flèche » à aile en flèche et sans queue qui était intrinsèquement stable et deviendrait sa marque de fabrique.

À la demande du colonel John Capper , commandant de l’unité, il fut affecté en juin 1906 à la nouvelle usine de ballons de l’armée à South Farnborough. Dunne souhaitait construire un monoplan, mais à l’époque, l’armée réclamait des biplans et Capper lui donna des instructions en conséquence.

Un planeur habité, le D.1, équipé de moteurs et d’hélices, fut construit dans le plus grand secret et, en juillet 1907, transporté à Blair Atholl, dans les Highlands écossaises, pour des essais en vol. Lors de son unique vol réussi, Capper le fit voler juste assez longtemps pour démontrer sa stabilité avant de s’écraser contre un mur. Il fut réparé et équipé de son châssis motorisé, mais fut endommagé lors de sa première et unique tentative de vol, lorsque le chariot de décollage dévia de sa trajectoire.

Durant l’hiver 1907-1908, Dunne conçut le triplan Dunne-Huntington et un planeur plus petit, le D.2, pour tester ce concept. Le planeur ne fut pas construit, mais l’appareil grandeur nature fut finalement construit par AK Huntington et vola avec succès à partir de 1910.

La saison 1908 à Blair Atholl vit l’arrivée de deux nouveaux appareils de Farnborough : le planeur D.3 et l’aéroplane motorisé D.4. Le planeur vola bien sous les ordres du lieutenant Launcelot Gibbs, tandis que le D.4 connut un succès limité, manquant cruellement de puissance et, par conséquent, selon les termes de Dunne, « plus un sauteur qu’un avion ».

Dunne retourna à la fabrique de ballons au milieu d’une enquête gouvernementale sur l’aéronautique militaire. Suite à ses conclusions, le ministère de la Guerre cessa tout travail sur les avions à moteur et, au printemps 1909, Dunne quitta la fabrique de ballons. Il était alors également membre de la Société aéronautique.

Grâce à l’investissement financier de ses amis, Dunne créa le Blair Atholl Aeroplane Syndicate pour poursuivre ses expériences et occupa un hangar sur le nouveau terrain d’aviation de l’aéroclub à Eastchurch, sur l’île de Sheppey. Short Brothers y possédait une usine et fut chargé de construire le D.5, un biplan globalement similaire, sur lequel Dunne installa un moteur Green de 35 ch plus puissant. Après une série de vols de plus en plus réussis, le 20 décembre 1910, Dunne démontra la stabilité intrinsèque du D.5 devant un public émerveillé, parmi lequel figuraient deux observateurs officiels, Orville Wright et Griffith Brewer, ce qui en fit le premier avion dont la stabilité en vol était démontrée. Il put lâcher les commandes et prendre des notes sur une feuille de papier.

Le projet suivant de Dunne, indépendant de l’armée, fut un monoplan, le D.6, construit par son ancien commandant, le colonel Capper. Il ne vola pas, mais ses dérivés, le D.7 et le D.7bis, volèrent de 1911 à 1913. Des exemplaires de construction britannique volèrent à Sheppey et à Larkhill , dans la plaine de Salisbury, et un autre fut construit par la société Astra en France.

Parallèlement aux travaux sur les monoplans, le biplan Dunne D.8 fut développé à partir du D.5. En 1913, un exemplaire fut acheté par Nieuport (qui avait repris l’activité aéronautique d’Astra) et traversa la Manche pour rejoindre la France. L’année suivante, Farnborough, fortement réorganisée, évalua le modèle. La production fut concédée sous licence à Nieuport en France et à Burgess aux États-Unis, mais seul le Burgess-Dunne fut produit en série.

À partir de 1913, la santé fragile de Dunne le contraignit à se retirer de l’aviation active. Le Blair Atholl Syndicate fut racheté par le conglomérat d’armement Armstrong Whitworth, et Dunne commença à travailler sur un D.11. Lorsque la guerre éclata en 1914, le projet fut abandonné et Dunne se consacra à d’autres travaux.

Dunne a publié son premier livre sur la pêche à la mouche sèche en 1924, avec une nouvelle méthode de fabrication de mouches artificielles réalistes .

Parallèlement, il étudiait les rêves prémonitoires qu’il croyait avoir vécus avec d’autres. En 1927, il avait élaboré la théorie du temps sériel qui allait le rendre célèbre et en publia un compte rendu, ainsi que ses recherches sur les rêves, dans son ouvrage suivant, An Experiment with Time. En 1932, la Society for Psychical Research (SPR) tenta de reproduire ses résultats expérimentaux sur la précognition des rêves, mais son chercheur, Theodore Besterman, échoua suite à une controverse. Le rédacteur en chef de la revue de la SPR introduisit même son rapport par un avertissement distanciant la Société de ses conclusions, et Dunne donna sa propre version deux ans plus tard dans une nouvelle édition de son livre.

Lors de la première de sa pièce de théâtre « Time and the Conways » (1937) du dramaturge J.B. Priestley , Dunne présenta sa théorie à la troupe. Il donna ensuite une émission télévisée. Dunne continua à travailler sur le sérialisme tout au long de sa vie et écrivit plusieurs autres livres, ainsi que de fréquentes mises à jour de « An Experiment with Time ».

Le 3 juillet 1928, à l’âge de 52 ans, il épousa l’honorable Cicely Twisleton-Wykeham-Fiennes, fille de Geoffrey Cecil Twisleton-Wykeham-Fiennes, 18e baron Saye et Sele, et ils vécurent ensuite longtemps au château de Broughton, résidence familiale . Ils eurent deux enfants et il leur écrivit certaines de ses histoires du soir dans deux autres livres, Les Lions sauteurs de Bornéo et Saint Georges et les sorcières (publié aux États-Unis sous le titre « Une expérience avec Saint George »).

Dunne créa quelques-uns des premiers avions pratiques et stables. La plupart d’entre eux se distinguaient par leur configuration sans queue et en flèche. La stabilité était obtenue par un enroulement progressif du bord d’attaque, de l’emplanture à l’extrémité, une caractéristique connue sous le nom de « washout ». Un équilibre judicieux de ses caractéristiques permettait l’utilisation de seulement deux commandes de vol. L’inconvénient était que, sans gouvernail, les atterrissages par vent de travers étaient impossibles et l’approche devait se faire face au vent.

Les avions conçus par Dunne comprenaient :

- D.1, 1907. Biplan, d’abord utilisé comme planeur, puis la version motorisée fut endommagée lors de sa première tentative de décollage.

- D.2. Petit planeur d’essai proposé pour le triplan Dunne-Huntington, non construit.

- Triplan Dunne-Huntington , conçu entre 1907 et 1908, utilisé en 1910. Aile tandem triple avec aile centrale haute et aile avant plus petite, ce qui conduit certains à le qualifier de biplan. Construit par le professeur AK Huntington selon la conception de Dunne, le seul type qui n’était pas de configuration balayée sans queue.

- D.3, 1908. Planeur biplan, volait bien.

- D.4, 1908. Biplan motorisé, réalisant des sauts courts.

- D.5, 1910. Biplan motorisé. Premier avion Dunne à voler, premier avion sans queue à voler, stable en vol. Suite à un accident, il fut reconstruit sous une forme modifiée, le D.8.

- D.6 , 1911. Monoplan, n’a jamais volé.

- D.7, 1911. Monoplan, volait bien. Le D.7-bis était une version du D.7 propulsée par un moteur Gnome .

- D.8, 1912. Biplan, construit en plusieurs exemplaires. Le D.8-bis était une version du D.8 propulsée par un moteur Gnome ; un exemplaire a volé d’ Eastchurch à Paris en 1913.

- D.9, 1913. Projet de biplan ou sesquiplan à envergure inégale, jamais réalisé.

- D.10, 1913. Version à portée plus courte du D.8. S’est avéré un échec.

- Burgess-Dunne. Variantes construites sous licence dérivées du D.8 et fabriquées sous licence aux États-Unis de 1913 à 1916 ; versions terrestres et hydravions ; ont volé avec les forces aériennes militaires américaines et canadiennes.

24 août 1954 : un hélicoptère Piasecki H-21C Shawnee devient le 1er hélicoptère à traverser les États-Unis sans escale avec l’aide d’un ravitaillement en vol.

Le Piasecki H-21 Workhorse/Shawnee est un hélicoptère américain, le quatrième d’une série d’hélicoptères à rotor tandem conçus et construits par Piasecki Helicopter (plus tard Boeing Vertol ). Communément appelé « la banane volante », c’était un hélicoptère multi-missions, pouvant être équipé de roues, de skis ou de flotteurs. Le H-21 a été initialement développé par Piasecki comme hélicoptère de sauvetage en Arctique. Ses caractéristiques de fonctionnement par temps froid lui permettaient de fonctionner jusqu’à -54 °C et de bénéficier d’une maintenance régulière dans des conditions de froid extrême.

Piasecki Helicopter a conçu et vendu avec succès à la marine américaine une série d’hélicoptères à rotors tandem, à commencer par le HRP-1 de 1944. Le HRP-1 était surnommé la « banane volante » en raison de l’inclinaison ascendante de son fuselage arrière, qui garantissait que les grands rotors ne puissent pas heurter le fuselage, quelle que soit l’attitude de vol. Ce nom a ensuite été appliqué à d’autres hélicoptères Piasecki de conception similaire, dont le H-21.

En 1949, Piasecki proposa à l’US Air Force (USAF) le YH-21 Workhorse, une version améliorée et entièrement métallique du HRP-1. Doté de deux rotors tripales contrarotatifs en tandem, entièrement articulés, le H-21 était propulsé par un moteur radial Curtis-Wright R-1820-103 Cyclone neuf cylindres suralimenté et refroidi par air , développant 1 150 ch.

Français Après le premier vol du YH-21 le 11 avril 1952, l’USAF commanda 32 modèles SAR H-21A et 163 de la variante de transport d’assaut H-21B plus puissante. Le H-21B était équipé d’une version améliorée du moteur Wright 103, développant 1 425 chevaux-vapeur (1 063 kW) et doté de pales de rotor allongées de 6 pouces (152 mm). Grâce à ses capacités améliorées, le H-21B pouvait transporter 22 fantassins entièrement équipés ou 12 civières, plus de la place pour deux infirmiers, en tant qu’hélicoptère d’ évacuation sanitaire. Grâce à ses capacités hivernales arctiques, les H-21A et H-21B furent mis en service par l’USAF et l’Aviation royale canadienne (ARC) pour entretenir et entretenir les installations radar du Réseau d’alerte avancée (DEW) s’étendant des îles Aléoutiennes et de l’Alaska à travers l’ Arctique canadien jusqu’au Groenland et à l’Islande.

En 1952, quelques H-21A ont été évalués par l’escadron d’hélicoptères HMX-1 de l’USMC pour l’assaut aérien.

Le 24 août 1954, grâce au ravitaillement en vol assuré par un U-1A Otter de l’armée américaine, un H-21C connu sous le nom d’Amblin’ Annie est devenu le premier hélicoptère à traverser les États-Unis sans escale. L’armée a expérimenté l’armement du H-21C comme hélicoptère de combat ; certains Shawnee étaient équipés de canons flexibles sous le nez, tandis que d’autres étaient équipés de canons de porte.