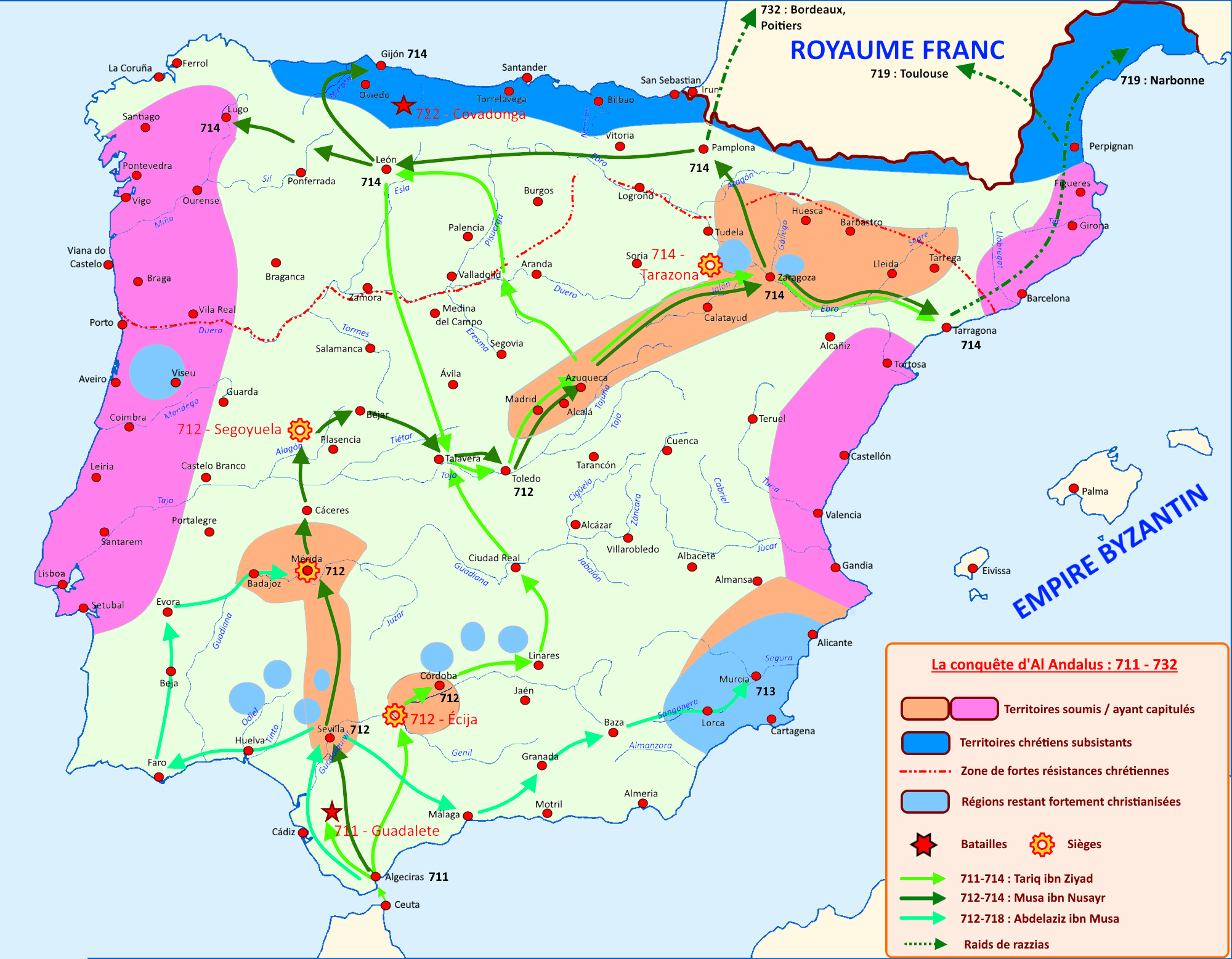

27 avril 711 : les troupes maures menées par Tariq ibn Ziyad traversent le détroit de Gibraltar

depuis les rives nord de l’actuel Maroc et commencent leur invasion de la péninsule ibérique. Le détroit de Gibraltar porte son nom : le mot « Gibraltar » vient de l’arabe « djebel Tariq ».

Sous les ordres de Moussa Ibn Noçaïr, il débarque à Gibraltar, dans la péninsule Ibérique, à la tête d’une armée composée de 12 000 soldats. Il fait campagne plus au nord après avoir vaincu Rodéric à la bataille de Guadalete, après quoi il est renforcé par une armée de 18 000 soldats arabes dirigée par Moussa ibn Noçaïr en personne. En 717, les forces militaires omeyyades franchissent les Pyrénées et envahissent la Septimanie et la Provence (734).

Sous les ordres de Moussa Ibn Noçaïr, il débarque à Gibraltar, dans la péninsule Ibérique, à la tête d’une armée composée de 12 000 soldats. Il fait campagne plus au nord après avoir vaincu Rodéric à la bataille de Guadalete, après quoi il est renforcé par une armée de 18 000 soldats arabes dirigée par Moussa ibn Noçaïr en personne. En 717, les forces militaires omeyyades franchissent les Pyrénées et envahissent la Septimanie et la Provence (734).

Tariq, surnommé dans l’histoire et la légende espagnoles, pour des raisons peu claires, « Tariq le borgne », est appelé par les héritiers du roi wisigoth Wittiza qui lui demandent son soutien au cours de la guerre civile espagnole les opposant au roi wisigoth Rodéric. Il obtient le soutien de la population juive persécutée par les Wisigoths, des rivaux du roi Rodéric, d’opposants à l’Église catholique et du gouverneur byzantin de Ceuta, Julien, qui est un élément clé dans la réussite de la conquête musulmane, en fournissant en particulier la flottille nécessaire à la traversée.

27 avril 1296 : bataille de Dunbar (Ecosse).

Le roi d’Angleterre, Édouard 1er, fin politique et monarque guerrier part en campagne contre les Écossais qui en s’alliant avec les Français tentent d’affaiblir l’Angleterre. John Baliol vient en effet de signer une alliance avec Philippe le Bel, alliance que l’on appelle encore aujourd’hui, Old alliance (ou Auld Alliance) et que le général de Gaulle a qualifiée de plus vieille alliance au monde. Les 15 000 Écossais attendent sur une hauteur près de Dunbar les 12 000 Anglais. Dévalant la colline, la cavalerie écossaise fait dans un premier temps fuir les Anglais qui reforment leurs lignes une fois l’attaque passée.

Les Écossais sont surpris par la rapidité anglaise à se remettre en ordre de bataille et sont finalement vaincus par une charge de cavalerie lourde. Édouard 1er soumet en quelques semaines l’Écosse et pour signifier la mainmise sur le pays fait ramener à Westminster « la pierre de la destinée », pierre sur laquelle les rois écossais étaient sacrés. La pierre de Scone a été restituée en 1996 aux Écossais et placée dans la forteresse d’Edimbourg étant entendu qu’elle serait prêté aux Anglais pour chaque futur couronnement.

27 avril 1521 : mort de Magellan (Ile de Mactan – Philippines).

Fernand de Magellan, navigateur portugais, entreprend en 1519 pour le compte du roi d’Espagne, la première circumnavigation au monde dans le but de rejoindre par l’Ouest, les îles Moluques déjà occupées par les Portugais. Il découvre le détroit qui porte son nom. Il meurt empoisonné par une flèche lors d’une escarmouche avec les habitants de Mactan. Le tour du monde s’achève sans lui en 1522 avec un seul navire sur les trois du départ.

27 avril 1702 : mort du corsaire Jean Bart (Dunkerque).

Il commence à naviguer à quinze ans sous les ordres de Michiel de Ruyter et participe en 1667 au raid hollandais sur la Tamise. Pendant la guerre de Hollande, il est corsaire pour le compte de la France et accumule les prises (plus de cinquante entre 1674 et 1678). Admis dans la Marine royale avec le grade de lieutenant de vaisseau en , il croise en Méditerranée contre les Barbaresques et est promu capitaine de frégate en . En 1689, il est chargé, en compagnie de Claude de Forbin de conduire un convoi de Dunkerque à Brest, il est fait prisonnier par les Anglais, s’évade et revient à Saint-Malo en traversant la Manche à la rame. Promu capitaine de vaisseau en , il met au point une tactique de guerre fondée sur l’utilisation de divisions de frégates rapides et maniables, sorte de « préfiguration des meutes de sous-marins de la Seconde Guerre mondiale ».

En 1690, il commande L’Alcyon à la bataille du cap Béveziers, puis il escorte les convois en mer du Nord après avoir brisé le blocus imposé à Dunkerque. En 1692, il détruit une flottille de 80 navires de pêche hollandais. Son exploit, sans doute le plus célèbre, qui lui vaut des lettres de noblesse, est la reprise sur les Hollandais devant le Texel d’un énorme convoi de 110 navires chargés de blé que la France avait acheté à la Norvège (). En , il livre sur le Dogger Bank un violent combat à une escadre hollandaise, détruisant plus de 80 navires, et rentre à Dunkerque en déjouant la surveillance anglaise. Promu chef d’escadre en , il conduit le prince de Conti en Pologne, puis commande la marine à Dunkerque où il meurt le .

27 avril 1717 : mort du pirate anglais Samuel Bellamy.

Toujours très préoccupé par le bien-être de son équipage, et même de ses prisonniers, Bellamy était connu pour posséder l’art de motiver ses troupes, art dans lequel il se considérait lui-même talentueux. Son élégance, son charisme et sa finesse d’esprit lui avaient valu le surnom de Prince des Pirates. Un jour de 1717, il se vanta de son indépendance auprès du capitaine d’un navire marchand qu’il avait capturé, déclamant : « Je suis un prince libre, je peux faire la guerre au monde entier, je suis aussi puissant que celui qui commande une flotte de 100 navires sur mer ou une armée de 100 000 hommes sur terre ». Il était connu pour sa générosité envers les prisonniers et son refus d’attaquer les navires anglais.

Sur la thématique de la piraterie, lire/écouter sur TB :

- Pirates et flibustiers : L’ésotérisme du pavillon noir

- La vie des pirates

- De Rome à la Cilicie : une république des pirates ?

- Les derniers pirates blancs

- Îles, corsaires et pirates dans la Méditerranée médiévale

- Les pirates dans l’Antiquité

27 avril 1915 : naufrage du cuirassé « Léon Gambetta »,

Le Léon Gambetta est un croiseur cuirassé construit pour la Marine française au début du XXe siècle. Navire de tête de la classe du même nom, il est coulé le en mer Adriatique, ce qui constitue pour la marine nationale sa seconde perte d’un navire durant la Première Guerre mondiale, après celle du Bouvet, mais aussi une de ses plus grandes tragédies de son histoire avec la mort de près de 700 marins.

***

De 1914 à 1915, basé à Malte, le Léon Gambetta évolue en mer Adriatique, participant au blocus de la Marine austro-hongroise, dans la 2e escadre légère du contre-amiral Victor Sénès.

Le , à 00h40, le croiseur Léon Gambetta, commandé par le capitaine de vaisseau André, mais à bord duquel se trouve aussi le contre-amiral Sénès, est torpillé par deux fois par le sous-marin autrichien U-5 (240 tonnes en surface, 32 m de long) entré en service en 1910 commandé par le capitaine de corvette Georg von Trapp à l’entrée du canal d’Otrante en mer Adriatique à quatorze milles nautiques du cap Santa Maria di Leuca (Pouilles, côte italienne) alors qu’il naviguait à 6 nœuds au nord-nord-est. Les antennes TSF tombent dès les explosions empêchant l’envoi de messages de détresse.

Le navire, venant de Malte, devait protéger les cargos chargés de ravitailler le Monténégro. Le bâtiment prend rapidement de la bande. Un seul canot peut être mis à l’eau ainsi que la vedette de l’amiral mais celle-ci sombre rapidement avec 150 hommes à bord. Le canot est prévu pour 58 hommes, mais 108 marins parviennent à y prendre place, et comme le temps est beau, ils font route aussitôt vers la côte italienne. Il est 02 h 00. Le canot atteindra miraculeusement le village de Santa Maria vers 08 heures du matin. L’alerte aussitôt donnée, de Tarente et de Brindisi, des torpilleurs se portent sur les lieux du drame. Des 500 hommes qui se trouvaient à l’eau à minuit, ils ne retrouvent que 29 survivants épuisés (soit en tout 137 survivants). On ne retrouve aucun officier. Le capitaine de vaisseau André, le lieutenant Ballande et l’amiral Sénès sont parmi les 684 morts (dont 92 finistériens) parmi les 821 officiers et hommes d’équipage.

L’Italie ayant déclaré sa neutralité en août 1914 lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, les autorités italiennes durent brièvement interner les survivants du au selon les termes de la convention de La Haye, même si le gouvernement venait de signer en secret le Pacte de Londres conclu le , engageant le pays dans la guerre aux côtés des pays de la Triple-Entente dans un délai d’un mois.

Un article du journal East Oregonian du (Daily Evening Edition) qui rapportait cette attaque en première page, disait entre autres (traduction de l’anglais) : « Milan, 29 avril. Pratiquement, la totalité du tribord du croiseur français Léon Gambetta a été détruite par la torpille lancée par un sous-marin autrichien, laquelle a envoyé le vaisseau par le fond au large de Otranto. C’est la nouvelle qui nous est parvenue ici avec des détails d’héroïsme des officiers qui se laissèrent couler sur leur vaisseau avec des Vive la France aux lèvres. Au moment même où l’eau se refermait sur eux les cris de Vive la France s’élevèrent des officiers restés sur la passerelle jusqu’au bout. »

Un article du Petit Journal du illustre cet épisode avec un dessin et le texte :« L’équipage dormait quand se produisit le torpillage. En moins de cinq minutes tous les hommes furent rassemblés sur le pont. On lança les chaloupes à la mer, mais l’obscurité était complète; plusieurs embarcations chavirèrent. Le croiseur s’inclinait rapidement, et au bout de dix minutes il s’engloutissait dans les flots. Au moment où le croiseur allait disparaître, les officiers, refusant de chercher à sauver leur vie, se réunirent sur la passerelle et se laissèrent engloutir au cri de « Vive la France ». »

27 avril 1945 : les troupes américaines pénètrent en Autriche.

Après avoir fait leur jonction sur l’Elbe à Torgau le 25 avril, américains et soviétiques poursuivent inexorablement la réduction des dernières résistances allemandes. La veille le Duce, Benito Mussolini a été arrêté et exécuté par des partisans italiens alors qu’il tentait de fuir, caché au sein d’une colonne allemande en pleine retraite.

Dans quelques jours (le 30 avril), Adolf Hitler se suicidera dans son bunker assiégé par les soviétiques à Berlin. L’étau allié s’est définitivement resserré sur l’Allemagne nationale-socialiste.

Les quatre zones d’occupation sont délimitées par un accord signé le à Londres et entré en vigueur le suivant:

- la zone Nord-Est soviétique est constituée par : le Burgenland, la Basse-Autriche et la Haute-Autriche au nord du Danube (Mühlviertel) et à l’est de l’Enns ; son quartier général étant à Baden ;

- la zone Nord-Ouest américaine est constituée par la province de Salzbourg et la partie de la province de Haute-Autriche située sur la rive droite du Danube ; son quartier général est dans le Salzkammergut ;

- la zone Sud britannique est constituée par la province de Carinthie — y compris le Tyrol oriental (actuel district de Lienz) — et la province de Styrie — à l’exception du Burgenland — ; son quartier général est également dans le Salzkammergut ;

- la zone Ouest française est constituée par : le Tyrol du nord et le Vorarlberg ; son quartier général étant à Innsbruck.

Le passage des lignes de démarcation entre les zones d’occupation nécessitait la détention d’une carte d’identité alliée qui était traduite dans quatre langues (allemand, anglais, russe, français) et portait des avis de confirmation de chacune des quatre forces d’occupation (soit en tout onze cachets). Cependant, les forces occidentales libéralisèrent très rapidement les procédures : ainsi, le fait de dépasser la ligne de démarcation à destination de la zone russe ou en provenance de celle-ci s’apparentait alors à un voyage à l’étranger. Les Soviétiques supprimèrent ces contrôles seulement en .

27 avril 1978 : coup d’État à Kaboul (Afghanistan).

Le général Daoud a renversé le roi Zaher Kahn en 1973 et instauré une République qui se veut non alignée. Daoud est « putsché » par Taraki et un groupe d’officiers pro-soviétiques cinq ans plus tard. Taraki est à son tour assassiné (septembre 1979) par Amin qui s’inquiète de la dérive pro soviétique de l’Afghanistan. Leonid Brejnev et le KGB décident alors d’intervenir massivement contre l’avis de l’état-major soviétique. 20 000 hommes occupent Kaboul au début de janvier 1980.

27 avril 1991 : premier vol du prototype de l’hélicoptère d’attaque Tigre.

Les premières discussions franco-allemandes sur l’hélicoptère Tigre ont eu lieu en 1975. En 1984, les gouvernements allemand et français définirent leur demande pour un hélicoptère multirôle pour le champ de bataille. Les entreprises retenues furent l’Aérospatiale et MBB qui travaillèrent en coopération.

Ce fut le deuxième hélicoptère spécifiquement conçu pour les théâtres de combat européens. En Italie, un hélicoptère du même type avait déjà fait un premier vol : l’Agusta A.129 Mangusta.

Après une longue période de gestation peu fructueuse et en raison de son coût élevé, le programme fut d’abord annulé en 1986 puis repris l’année suivante. En novembre 1989, la société Eurocopter reçut un contrat pour fabriquer cinq prototypes dont une version allemande antichar et une version française d’escorte. Le premier prototype vola le . Lorsque les divisions Hélicoptères des sociétés Aérospatiale et MBB fusionnèrent en 1992 pour former le groupe Eurocopter, le programme Tigre y fut intégré.

Dès 2001, le programme Tigre a été placé sous la responsabilité de l’organisation conjointe de coopération en matière d’armement européenne[2]. À la France et à l’Allemagne qui ont démarré le programme, s’est jointe l’Espagne en 2004 et la coopération avec l’Australie a été formalisée en 2009.