27 mai 1735 : Naissance de José Romero Fernández de Landa, militaire et marin espagnol, premier ingénieur naval de l’Armée royale espagnole.

Il élabore les plans de plusieurs navires de ligne à deux et trois ponts participant aux grandes batailles navales de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, comme la bataille du cap San Vicente et la bataille de Trafalgar.

Il est également connu comme l’auteur du Reglamento de maderas necesarias para la fábrica de los baxeles del Rey (Règles pour le bois nécessaire à la construction des navires du roi), publié en 1784 et qui précisait le nombre et les dimensions des coques, équipements, mâts et gréements pour navires de 100, 74, 64 et 34 canons.

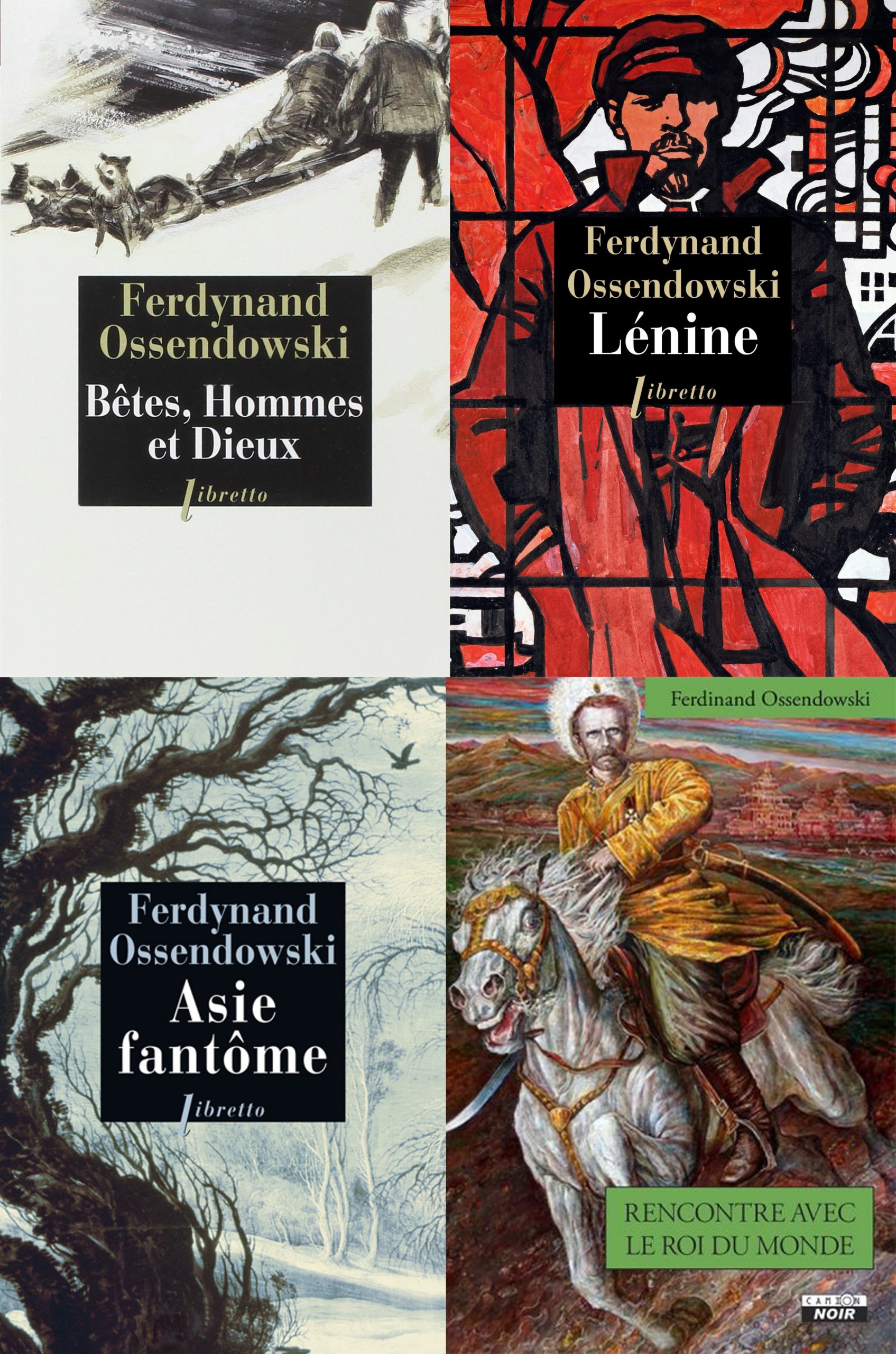

27 mai 1876 : Naissance de Ferdynand Antoni Ossendowski, écrivain, géologue, universitaire et militant polonais, lauréat de l’Académie française

Enfant, il s’installe avec son père médecin à Saint-Pétersbourg où il suit sa scolarité en russe. Il s’inscrit à l’université et entame des études de mathématiques, de physique et de chimie. Il commence alors à mener des voyages d’étude puis parcourt les mers d’Asie à bord d’un bateau qui assure la liaison maritime entre Odessa et Vladivostok. Il publie ses récits consacrés à la Crimée, à Constantinople et à l’Inde.

Enfant, il s’installe avec son père médecin à Saint-Pétersbourg où il suit sa scolarité en russe. Il s’inscrit à l’université et entame des études de mathématiques, de physique et de chimie. Il commence alors à mener des voyages d’étude puis parcourt les mers d’Asie à bord d’un bateau qui assure la liaison maritime entre Odessa et Vladivostok. Il publie ses récits consacrés à la Crimée, à Constantinople et à l’Inde.

En 1899, à la suite d’émeutes étudiantes, il se rend à Paris où il poursuit ses études à la Sorbonne, ayant notamment le chimiste et académicien Marcellin Berthelot comme professeur ; il y a également rencontré sa compatriote Marie Curie2. Il retourne en Russie en 1901 et enseigne la physique et la chimie à l’Institut de Technologie de l’Université de Tomsk, en Sibérie occidentale. Il donne aussi des cours à l’Académie d’Agriculture et publie des articles consacrés à l’hydrologie, à la géologie, à la physique et à la géographie.

En 1905, il est nommé au laboratoire de recherches techniques de Mandchourie, chargé de la prospection minière, et dirige le département de la Société russe de géographie à Vladivostok. Il visite à ce titre les îles de la mer du Japon et le détroit de Béring. Il est alors un membre influent de la communauté polonaise de Mandchourie et publie, en polonais, son premier roman, Noc (La Nuit).

Impliqué dans les mouvements révolutionnaires, il est arrêté et condamné à mort. Sa peine sera commuée en travaux forcés. En 1907 il est relâché avec l’interdiction de travailler et de quitter la Russie. Il se consacre alors à l’écriture de romans, en partie autobiographiques, qui lui permettent de regagner la grâce des dirigeants. En février 1917, il est nommé professeur à l’Institut polytechnique d’Omsk, en Sibérie. Lorsqu’éclate la Révolution d’Octobre, il se rallie aux groupes contre-révolutionnaires, et accomplit différentes missions pour le chef du gouvernement anti-bolchévik Alexandre Koltchak, qui fait de lui son ministre des finances.

Condamné à fuir avec d’autres compagnons, il raconte son épopée dans Bêtes, Hommes et Dieux, qui sera publié en 1923. Le récit, qui se présente comme un livre d’aventures vécues, commence au moment où Ossendowski vient d’apprendre qu’on l’a dénoncé aux Bolcheviks et que le peloton d’exécution l’attend. Il emporte un fusil et quelques cartouches et gagne la forêt dans le froid glacial. Commence ainsi une course-poursuite dont il ne sortira vivant, pense-t-il, que s’il réussit à gagner à pied l’Inde britannique, par les passes de Mongolie, puis le désert de Gobi, puis le plateau tibétain, ensuite l’Himalaya. En réalité, il ne pourra pas atteindre le Tibet et il devra revenir en Mongolie en proie aux troubles de la Révolution mongole de 1921.

Au cours de son périple, Ossendowski rencontre le baron von Ungern-Sternberg avec qui il passe dix jours à Ourga. Avec l’aide de ce dernier, il arrive finalement à joindre la côte du Pacifique et les États-Unis. C’est là qu’il s’arrête. Refusant de retourner en Asie, il décide de s’installer à New York et publie son récit Bêtes, Hommes et Dieux. Le livre sera traduit dans vingt langues et sera publié 77 fois. Ossendowski est alors l’un des cinq écrivains les plus populaires dans le monde, et ses livres sont comparés avec les œuvres de Rudyard Kipling, d’Albert Londres ou de Karl May.

Au cours de son périple, Ossendowski rencontre le baron von Ungern-Sternberg avec qui il passe dix jours à Ourga. Avec l’aide de ce dernier, il arrive finalement à joindre la côte du Pacifique et les États-Unis. C’est là qu’il s’arrête. Refusant de retourner en Asie, il décide de s’installer à New York et publie son récit Bêtes, Hommes et Dieux. Le livre sera traduit dans vingt langues et sera publié 77 fois. Ossendowski est alors l’un des cinq écrivains les plus populaires dans le monde, et ses livres sont comparés avec les œuvres de Rudyard Kipling, d’Albert Londres ou de Karl May.

En 1922, il se rend en Pologne et s’installe à Varsovie. Il enseigne alors à l’université, à l’École supérieure de guerre et à l’Institut d’études politiques de la capitale. Dans le même temps, il est fréquemment consulté par le gouvernement sur les questions liées à la politique soviétique.

Tout en continuant de voyager, il publie différents ouvrages qui le feront considérer comme l’un des auteurs polonais les plus populaires, y compris à l’étranger. Il réédite le succès de son premier récit avec un livre consacré à Lénine, dans lequel il critique sévèrement les méthodes des dirigeants communistes en Russie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ossendowski reste à Varsovie où il participe au gouvernement clandestin de Pologne sur les questions d’éducation. De confession luthérienne, il se convertit au catholicisme en 1942. Malade, il s’installe en 1944 dans le village de Żółwin, près de Milanówek où il meurt le 3 janvier 1945. Les militaires soviétiques qui avaient réussi à s’emparer de la région le cherchaient pour l’arrêter en tant qu’ennemi du peuple à la suite de ses écrits anticommunistes. Il a fallu déterrer son corps pour apporter la preuve de sa mort. Ses ouvrages ont été, par la suite, interdits par le gouvernement communiste de Pologne jusqu’à la chute du régime en 1989.

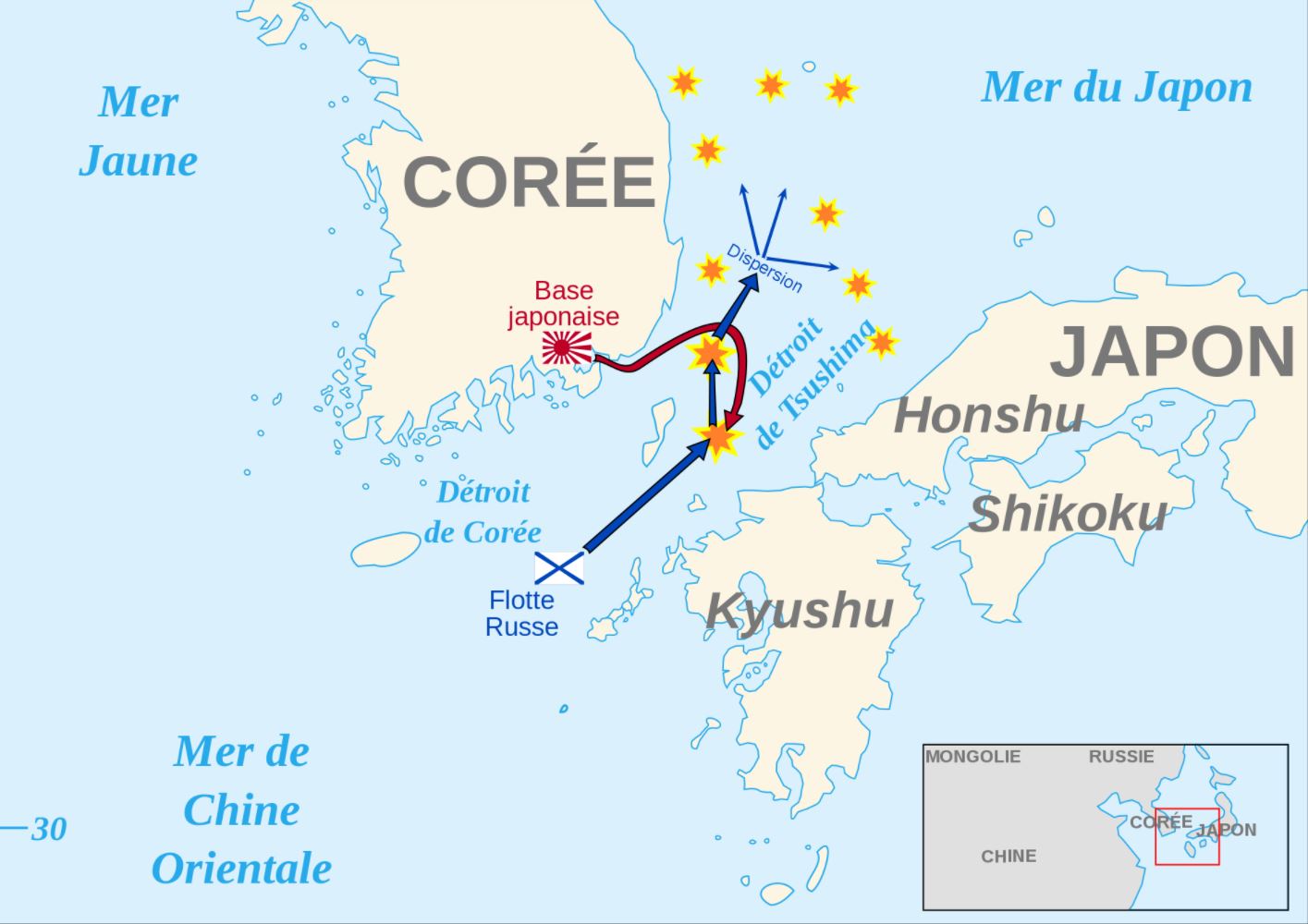

27 mai 1905 : bataille navale de Tsushima (entre le Japon et la Russie).

La situation militaire de la Russie en guerre contre le Japon se dégradant en Extrême-Orient, Nicolas II décide l’envoi d’une escadre de secours (4 cuirassés à peine achevés, 11 cuirassés et croiseurs anciens ou hors d’âge, 9 destroyers).

Partie de la Baltique, aux ordres de l’amiral Rojdestvenski, l’escadre parvient à l’entrée du détroit de Corée en vue de l’île de Tsushima le 27 mai 1905, après un périple de sept mois de navigation épuisante pour contourner l’Afrique puis traverser l’océan Indien et les mers de Chine. Elle est attendue par l’amiral Tōgō avec 4 cuirassés, 8 croiseurs cuirassés, 14 croiseurs et 21 torpilleurs. Le tir japonais, très précis, disloque les trois lignes russes.

En quelques heures, les quatre cuirassés de tête sont mis hors de combat. Rojdestvenski, blessé, est fait prisonnier. Son remplaçant Nebogatov capitule avec les rares bâtiments rescapés le 28 mai au matin. Seuls un croiseur et deux destroyers rallieront Vladivostok. Le reste de l’escadre russe est coulé, capturé ou interné.

Les Russes comptent 5 000 morts, 6 000 prisonniers et 700 blessés, contre seulement 600 hommes mis hors de combat pour les Japonais. Cette victoire japonaise eut un grand retentissement à l’époque en Asie et fit entrer le Japon dans le cercle des grandes puissances maritimes.

La bataille de Tsushima marque la première victoire militaire dans l’époque moderne d’un pays asiatique, le Japon, face à un pays occidental, la Russie.

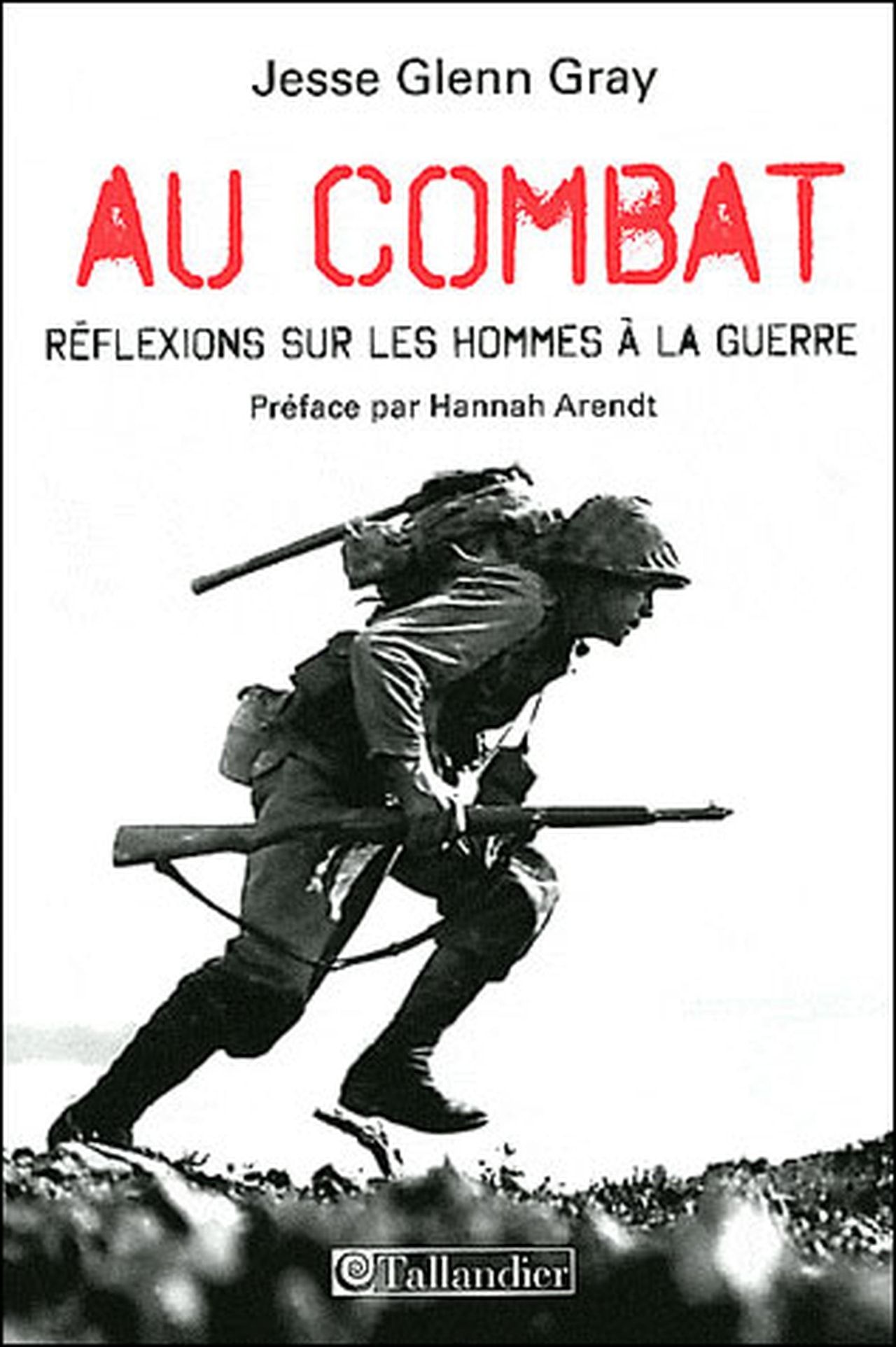

27 mai 1913 : naissance de Jesse Glenn Gray (Pennsylvanie).

Écrivain et philosophe américain qui effectue la Seconde guerre mondiale dans le contre-espionnage durant les campagnes d’Italie et de France. Auteur du désormais classique « Au combat – Réflexions sur les hommes à la guerre« , il dresse un portrait fin et émouvant de l’homme confronté à la peur et la violence, présentant avec une grande clarté ses pensées sur la mort, le courage, la lâcheté, l’ennemi, la culpabilité, la fraternité, le sacrifice,… Gray écrit 10 ans après la guerre en s’appuyant sur les notes prises à l’époque. La force de son témoignage de « soldat » est intacte, gagnant même en profondeur grâce à l’analyse rétrospective du philosophe. Comme Ernst Jünger, il avoue une fascination involontaire pour le déchaînement de la puissance mais, tout en n’étant pas un rêveur irresponsable, dénonce aussi l’absurdité de l’homme qui tue l’homme .

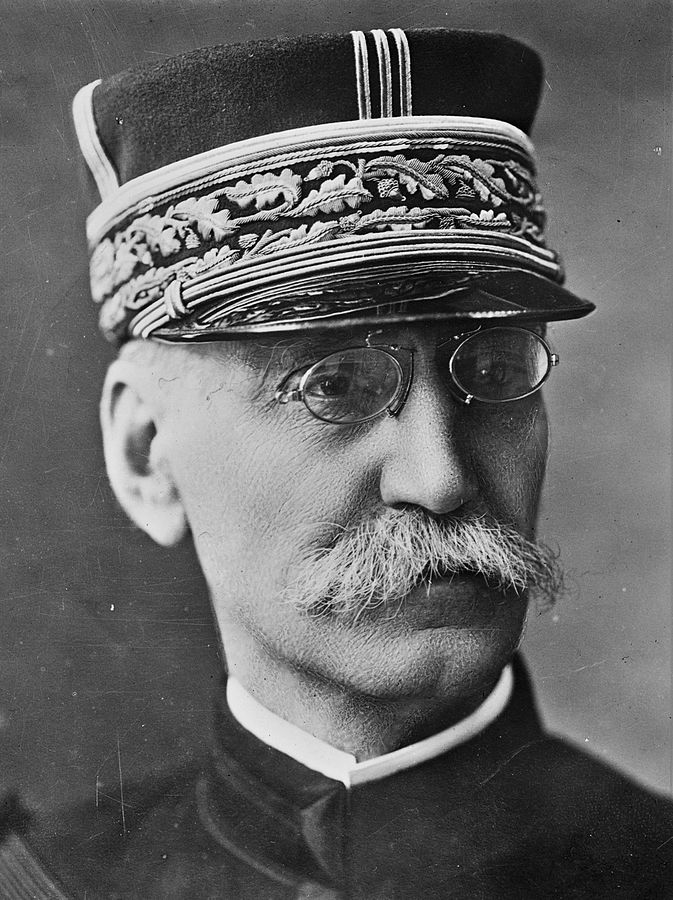

27 mai 1916 : mort à 67 ans du général Joseph Gallieni,

dont le corps est exposé aux Invalides et devant lequel les Parisiens se pressent en foule. Il sera fait maréchal de France en 1921 à titre posthume.

27 mai 1918 : Ludendorff attaque au chemin des dames.

Après les échecs dans ses tentatives de percée du front occidental en Artois et dans la Somme, Ludendorff lance son ultime attaque dans la région du Chemin des Dames, théâtre de la coûteuse offensive Nivelle un an plus tôt. Les Stosstruppen (troupes d’assaut) reprennent en un jour le terrain conquis en un an par les Français et ne seront arrêtés que sur la Marne à la fin du mois, grâce à l’engagement précipité des premières unités américaines : c’est le « Caporetto » de la France.

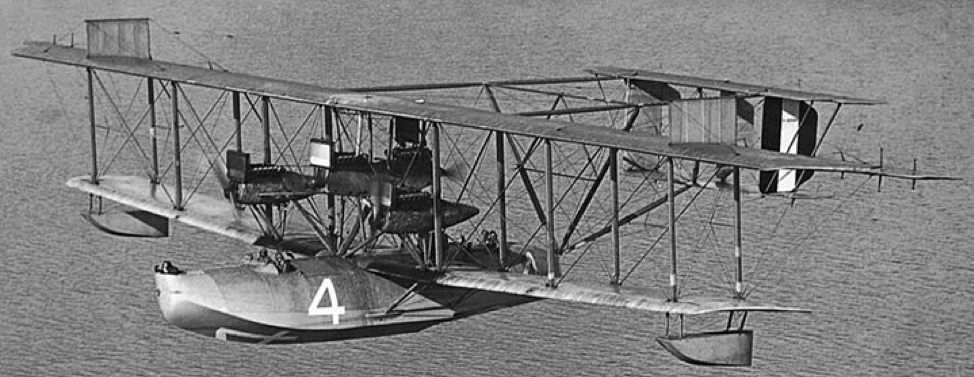

27 mai 1919 : arrivée de la première transat en avion (Lisbonne).

Le commandant Albert Cushion Read de la marine américaine pose son hydravion, un Curtis NC4, dans le port de Lisbonne accomplissant la première traversée de l’Atlantique de l’histoire de l’aviation. Parti le 16 mai de Terre Neuve, il fait une escale de quelques jours à Horta dans les îles des Açores. La première traversée sans escale fut quant à elle réalisée par les Britanniques Alcock et Whitten les 14 et 15 juin suivants à bord d’un bombardier Vicker Vimy.

Le commandant Albert Cushion Read de la marine américaine pose son hydravion, un Curtis NC4, dans le port de Lisbonne accomplissant la première traversée de l’Atlantique de l’histoire de l’aviation. Parti le 16 mai de Terre Neuve, il fait une escale de quelques jours à Horta dans les îles des Açores. La première traversée sans escale fut quant à elle réalisée par les Britanniques Alcock et Whitten les 14 et 15 juin suivants à bord d’un bombardier Vicker Vimy.

27 mai 1922 : Naissance d’Otto Carius,

connu pour avoir été crédité par la Wehrmacht de la destruction de plus de 150 chars, ce qui en fait le deuxième destructeur de char de la Panzerwaffe, après Kurt Knispel. Son palmarès a principalement été acquis sur le Front de l’Est au sein de la Schwere Panzer-Abteilung 502. Il est décède le à l’âge de 92 ans.

27 mai 1926 : reddition d’Abd el Krim.

Le chef rebelle et auto-proclamé de la « République du Rif », en guerre contre l’Espagne et la France au Maroc, se rend après 5 ans de combats. Il met ainsi fin à la guerre du Rif.

Le chef rebelle et auto-proclamé de la « République du Rif », en guerre contre l’Espagne et la France au Maroc, se rend après 5 ans de combats. Il met ainsi fin à la guerre du Rif.

Abdelkrim est fils d’un juge (qadi) du clan des Aït Youssef Ou Ali de la tribu des Aït Ouriaghel, nommé à ce poste par le sultan Moulay Hassan vers 1885, Mohamed ben Abdelkrim el-Khattabi est instruit dans des zaouïat (écoles coraniques) traditionnelles et des écoles espagnoles, puis à l’université Al Quaraouiyine à Fès (où il a pour professeur Al-Kattānī) et enfin à l’université de Salamanque où il étudie le droit pendant trois ans.

Entre 1908 et 1915, il est journaliste au quotidien de Melilla Le Télégramme du Rif, où il préconise la coopération avec les Européens afin de libérer la oumma (le monde arabe de religion musulmane ou le monde musulman, par extension) du sous-développement.

En 1915, il entre dans l’administration espagnole et est nommé cadi de Melilla. Durant cette période, Abdelkrim est amené à voyager en Espagne. Il se met à étudier l’histoire d’Al andalus et parcourt le pays en contemplant les monuments de ses ancêtres, lesquels d’après lui « attestent de la grandeur de la civilisation arabe en Espagne ». C’est ce voyage qui a suscité en lui un sentiment en faveur du nationalisme arabe (pan-arabisme), et une grande nostalgie des temps glorieux. Il commence alors à s’opposer à la domination espagnole, considérant cette opposition comme une revanche légitime contre les ennemis historiques du peuple marocain.

Il est emprisonné du au début du mois d’ pour avoir dit que l’Espagne ne devrait pas s’étendre au-delà des territoires déjà occupés (ce qui, en pratique, excluait la plupart des zones incontrôlées du Rif). Peu après avoir été libéré, il se démet de ses fonctions de cadi en , revient à Ajdir en 1919 et, avec son frère, commence à unir les tribus du Rif dans une République du Rif indépendante en s’efforçant d’apaiser leurs inimitiés. Dans cette optique de réunification des tribus du Rif, il épouse Taymount Boujibar de la Tribu des Aït Ouriaghel. Son beau frère Ahmed Boujibar, lieutenant de l’armée rifaine, sera exilé à El Jadida.

En 1921, dans leurs efforts pour détruire la puissance de Raisuni, un brigand local, les troupes espagnoles approchent des secteurs inoccupés du Rif. ‘Abd al-Krim envoie à leur général, Manuel Fernández Silvestre, un avertissement : s’ils franchissent le fleuve Amekrane (oued), il le considérerait comme un acte de guerre. Fernández Silvestre aurait ri en prenant connaissance du message. Le général installe dans la région de Temsamane un poste militaire juste après l’oued Amekrane, plus précisément au Mont Abarrán (Dhar Obaran). Le jour même, au milieu de l’après-midi, mille Rifains l’encerclent : 179 militaires espagnols sont tués, forçant le reste à la retraite.

La retraite effectuée sans préparation se transforme en débandade au cours de laquelle les Espagnols perdent près de 16 000 hommes. Connue sous le nom de bataille d’Anoual, il s’agit d’un tournant dans la guerre du Rif. Abd al-Krim met la main sur 150 canons, 25 000 fusils, des munitions et des véhicules. En plus des morts et des blessés (environ 25 000), Abd al-Krim fait des prisonniers par centaines. Depuis la bataille d’Adoua (Éthiopie) en 1896, il s’agit de la première défaite d’une puissance coloniale européenne, disposant d’une armée moderne et bien équipée, devant des résistants sans ressources, sans organisation, sans logistique ni intendance. La victoire d’Anoual a un retentissement dans le monde entier, d’un point de vue psychologique et politique, car elle montre qu’avec des effectifs réduits, un armement léger, et une importante mobilité (et une bonne connaissance du terrain de guerre), il est possible de vaincre des armées classiques.

Fort de son succès, l’Emir proclame, en 1922, la république confédérée des Tribus du Rif. Cette république a un impact crucial sur l’opinion internationale, car c’est la première république issue d’une guerre de décolonisation au XXe siècle. Il crée un parlement constitué des chefs de tribus qui élit un gouvernement. Imprégné des idéaux de progrès et de républicanisme, Abd al-Krim promulgue des réformes modernes.

Fort de son succès, l’Emir proclame, en 1922, la république confédérée des Tribus du Rif. Cette république a un impact crucial sur l’opinion internationale, car c’est la première république issue d’une guerre de décolonisation au XXe siècle. Il crée un parlement constitué des chefs de tribus qui élit un gouvernement. Imprégné des idéaux de progrès et de républicanisme, Abd al-Krim promulgue des réformes modernes.

Considérant par ailleurs le cannabis comme haram, il est « le seul à avoir presque réussi à interdire [sa] production », traditionnelle dans le Rif depuis le VIIe siècle.

En 1924, l’Espagne retire ses troupes dans ses possessions le long de la côte marocaine, sur la Méditerranée. La France, qui a des prétentions sur le Rif méridional, se rend compte que laisser une autre puissance coloniale se faire vaincre en Afrique du Nord par des indigènes créerait un dangereux précédent pour ses propres territoires, et entre dans le conflit. Tentant de joindre toutes les forces vives marocaines pour constituer le noyau d’un mouvement de libération marocain préalable à un vaste mouvement de décolonisation, Abd al-Krim demande au sultan Moulay Youssef de rallier sa cause. Mais celui-ci, sous l’influence de la résidence générale française à Rabat, refuse de lutter contre les puissances coloniales. Dès lors, jugeant le sultan illégitime, Abdelkrim se proclame commandeur des croyants et selon le premier résident français au Maroc, le Général Lyautey : « Abd al-Krim est considéré ouvertement comme le seul et unique sultan du Maroc depuis Abdelaziz, vu que Moulay Hafid a vendu le pays à la France par le traité du Protectorat et que Moulay Youssef est seulement un fantoche entre mes mains ».

L’entrée de la France en guerre ne se fait pas attendre, mais la pression de l’opinion publique aussi bien européenne qu’internationale rend la tâche plus ardue et conduit au renvoi du résident général, le maréchal Lyautey.

À partir de 1925, Abd al-Krim combat les forces françaises dirigées par le maréchal Pétain composées de 200 000 hommes et une armée espagnole commandée personnellement par le général Primo de Rivera, soit un total de 500 000 soldats, qui commencent les opérations contre la République du Rif. Le combat intense dure une année et aboutit à la victoire des armées française et espagnole contre les forces de Abd al-Krim. En 1925, par télégramme, Lyautey aurait demandé au président du Conseil Paul Painlevé l’envoi d’obus à ypérite. Toutefois, il n’existe aucune preuve documentée que ce gaz ait été utilisé par les troupes françaises.

Abdelkrim se rend aux Français comme prisonnier de guerre le . En dépit de cette reddition, les armées espagnoles feront usage de gaz de combat contre des villages tenus par les rebelles. Ainsi, dès 1926, des avions munis de gaz moutarde bombarderont des villages entiers, faisant des Marocains du Rif les premiers civils gazés massivement dans l’Histoire, à côté des Kurdes irakiens gazés par les Britanniques. On estime à plus de 150 000 le nombre de morts civils durant les années 1925-1926.

En 1926, Muhammad Ibn Abd al-Krim al-Khattabi et une partie de sa famille sont exilés à La Réunion et installés jusqu’en 1929 au Château Morange, sur les hauteurs de Saint-Denis. Abdelkrim habite ensuite la commune rurale de Trois-Bassins, dans l’ouest de l’île, où il achète des terres et construit une belle propriété. En mai 1947, ayant finalement eu l’autorisation de s’installer dans le sud de la France, il embarque, avec 52 personnes de son entourage et le cercueil de sa grand-mère, à bord du Katoomba, un navire des Messageries maritimes en provenance d’Afrique du Sud et à destination de Marseille. Arrivé à Suez où le bateau fait escale, il réussit à s’échapper et passe la fin de sa vie en Égypte, où il présidera le « Comité de libération du Maghreb Arabe». Il déclarera solennellement dans les Cahiers de l’Orient contemporain : « Le Rif, le Maroc, et les pays d’Afrique du Nord n’ont été dans le passé, ne sont dans le présent, et ne seront dans l’avenir que grâce à l’Islam et à l’arabisme ».

Quand Azzam Pacha (Secrétaire général de la Ligue arabe) est allé le voir pour lui annoncer la création imminente d’Israël et la détermination des pays arabes à libérer la Palestine, l’émir lui a répondu : « Surtout pas, n’en faites rien. Cette guerre-là, nous ne pouvons pas la gagner, car il y a deux éventualités : ou nous sommes défaits par le petit État juif, et nous serons la risée du monde ; ou nous gagnons, et nous aurons le monde entier contre nous. Alors que faire ? Laisser les Juifs coloniser les Palestiniens. Nous aurons affaire à une situation coloniale classique, et les Palestiniens se libéreront, comme se libéreront un jour les Marocains, les Tunisiens et les Algériens ».

Toute sa vie durant, il refuse de retourner au Maroc malgré la signature d’accords d’indépendance, la critiquant de par sa nature : un « compromis de la monarchie marocaine avec les ex-puissances coloniales ».

Muhammad Ibn Abd al-Krim al-Khattabi meurt en 1963 au Caire. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser lui accorde des funérailles nationales, sa dépouille reposant au Caire dans le carré réservé aux héros du monde arabe car les autorités marocaines refusent qu’il soit enterré sur son sol natal.

Source : Wikipedia

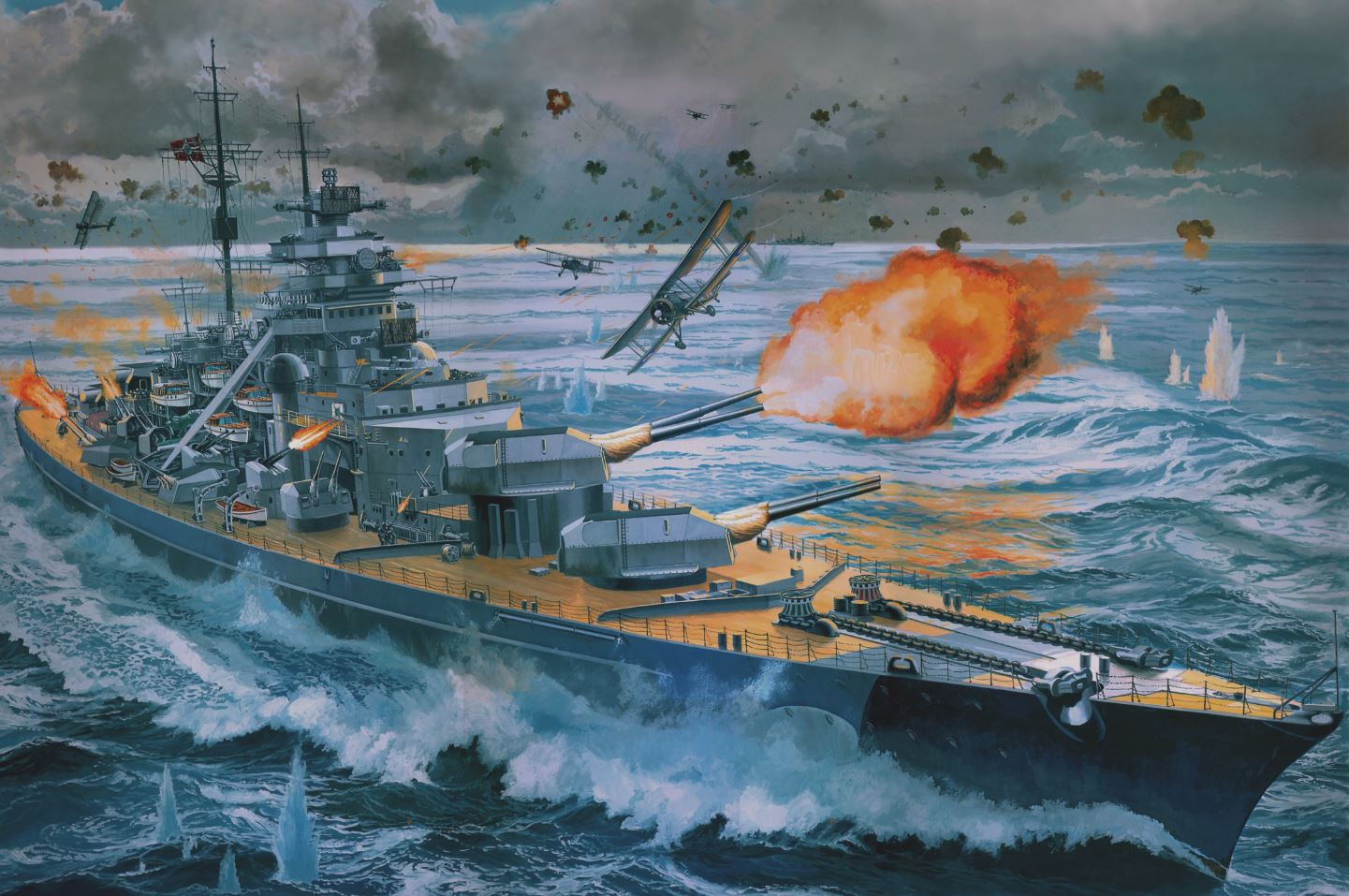

27 mai 1941 : la fin du Bismarck. (Atlantique Nord).

Poursuivi depuis son repérage au nord de l’Islande, après avoir coulé le HMS Hood le 24 mai (seulement 3 survivants parmi l’équipage), le puissant cuirassé allemand Bismarck est coulé avec ses 2200 membres d’équipage (110 survivants). La Kriegsmarine va désormais éviter d’exposer au même sort son navire jumeau: le Tirpitz.

À l’aube du , le King George V et le Rodney placé sur sa gauche lancèrent leur attaque. Tovey avait l’intention d’avancer directement sur le Bismarck avant de virer au sud à 15 kilomètres de la cible pour progresser parallèlement au navire allemand. À 08 h 43, les vigies du King George V repérèrent le Bismarck à environ 23 000 mètres. Quatre minutes plus tard, le Rodney ouvrit le feu avec ses deux tourelles triples avant de 16 406 mm, le plus gros calibre en vigueur dans la Royal Navy, et il fut imité par le King George V et ses six canons de 356 mm quatre minutes plus tard. Le Bismarck répliqua à 08 h 50 avec ses canons avant et dès la seconde salve, il ajusta le Rodney.

À l’aube du , le King George V et le Rodney placé sur sa gauche lancèrent leur attaque. Tovey avait l’intention d’avancer directement sur le Bismarck avant de virer au sud à 15 kilomètres de la cible pour progresser parallèlement au navire allemand. À 08 h 43, les vigies du King George V repérèrent le Bismarck à environ 23 000 mètres. Quatre minutes plus tard, le Rodney ouvrit le feu avec ses deux tourelles triples avant de 16 406 mm, le plus gros calibre en vigueur dans la Royal Navy, et il fut imité par le King George V et ses six canons de 356 mm quatre minutes plus tard. Le Bismarck répliqua à 08 h 50 avec ses canons avant et dès la seconde salve, il ajusta le Rodney.

Alors que les navires se rapprochaient, leurs artilleries secondaires entrèrent en action tandis que le Norfolk et le Dorsetshire commencèrent à utiliser leurs canons de 8 203 mm. À 09 h 02, un obus de 16 pouces du Rodney pulvérisa la superstructure avant du Bismarck, tuant des centaines de marins et endommageant gravement les tourelles avant. Selon les survivants, le tir tua probablement Lindemann, Lütjens et le reste du commandement. Bien qu’atteintes, les tourelles avant tirèrent une dernière salve à 09 h 27 et l’un des obus tomba à quelques mètres de la proue du Rodney, mettant hors service le tube lance-torpilles tribord du cuirassé britannique ; ce fut le meilleur tir des artilleurs allemands durant l’affrontement. Les tourelles arrière tirèrent trois autres salves avant qu’un obus ne détruise le système de télémétrie. Les canons reçurent l’ordre de tirer indépendamment mais à 09 h 31, les quatre tourelles principales avaient été mises hors service.

À 10 heures, les deux cuirassés de Tovey avaient tiré plus de 700 obus avec leur artillerie principale. Le Bismarck n’était alors plus qu’une épave en feu avec une gîte de 20° sur bâbord et la poupe presque submergée. Le Rodney s’approcha à seulement 2 700 mètres, soit à bout portant pour des canons de 16 pouces, et continua à tirer. Tovey ne pouvait en effet pas cesser le combat avant que les Allemands n’abaissent leurs couleurs ou commencent à abandonner le navire. Le cuirassé britannique tira deux torpilles depuis son tube bâbord et l’une d’elles toucha sa cible. Selon le journaliste Ludovic Kennedy, « il s’agit de la seule fois au cours de l’histoire où un cuirassé en a torpillé un autre ».

Alors que la bataille tournait en défaveur du cuirassé allemand, le commandant en second, Hans Oels, ordonna aux hommes se trouvant dans les ponts inférieurs d’abandonner le navire ; il demanda également aux mécaniciens machinistes d’ouvrir les portes des compartiments étanches et de préparer les charges de démolition. Le chef machine, Gerhard Junack, amorça les charges avec une mèche de neuf minutes et il entendit les explosions alors qu’il remontait. Courant en long et en large pour ordonner l’abandon du navire, Oels et une centaine de marins furent tués par une explosion sur le pont principal.

Les quatre navires britanniques avaient tiré plus de 2 800 obus de tout calibre sur le Bismarck, dont 400 au but, mais le cuirassé allemand restait à flot. Vers 10 h 20, Tovey, dont la flottille était presque à court de combustible, décida d’en finir et il demanda au Dorsetshire de torpiller le Bismarck tandis que les cuirassés étaient renvoyés au port. Le croiseur tira deux torpilles sur tribord, dont l’une toucha au but, puis se positionna sur bâbord et lança une troisième torpille qui percuta également le cuirassé. Au moment de ces attaques, le navire gîtait tellement qu’une partie du pont était submergé ; il est ainsi possible que la dernière torpille ait explosé sur la superstructure bâbord du Bismarck qui était déjà sous l’eau. Vers 10 h 35, le navire chavira et coula par la poupe avant de disparaître cinq minutes plus tard.

Certains survivants rapportèrent avoir vu Lindemann au garde à vous alors que son vaisseau sombrait. Junack, qui avait abandonné le navire avant son chavirage, ne vit aucun dégât sous la ligne de flottaison du côté tribord. Le lieutenant de vaisseau Von Müllenheim-Rechberg, adjoint en quatrième du service artillerie, nota la même chose, mais supposa que le flanc bâbord, déjà submergé, était bien plus endommagé. Environ 400 marins étaient naufragés et ils furent secourus par le Dorsetshire et le destroyer Maori qui les hissèrent à bord avec des cordes. À 11 h 40, des vigies du Dorsetshire repérèrent ce qui semblait être un sous-marin et le commandant ordonna l’arrêt des opérations de secours. Ayant recueilli respectivement 85 et 25 hommes, le Dorsetshire et le Maori quittèrent les lieux, redoutant la présence d’un sous-marin allemand. Quelques heures plus tard, le sous-marin U-74 et le navire météorologique Sachsenwald récupérèrent respectivement trois survivants et deux survivants supplémentaires, dans deux radeaux (Herzog, Höntzsch, et Manthey dans le premier ; Lorenzen et Maus dans le second). L’un des marins secourus par les Britanniques succomba à ses blessures le lendemain. Finalement, il n’y eut que 114 survivants sur un équipage de plus de 2 200 hommes. La récupération par les Britanniques d’un chat sur une planche flottante est une anecdote apocryphe. Il sera surnommé Sam l’insubmersible.

27 mai 1942 : opération commando contre Heydrich (Prague).

Un commando de parachutistes tchèques, ayant fui l’invasion allemande en France puis au Royaume-Uni, est largué d’un Halifax au-dessus de la Tchécoslovaquie entre décembre 1941 et mars 1942. Après avoir repéré les habitudes du « boucher de Prague », ils lui tendent une embuscade en pleine ville. Mortellement blessé par des éclats de grenades, Heydrich décède le 4 juin. Chef du RSHA (regroupant tous les services spéciaux), il était le bras droit d’Hitler et de Himmler pour la « solution finale ». La témérité de l’action qui lui coûte la vie exaspère Hitler qui décide une série de représailles particulièrement sanglantes contre la population. Le commando bénéficie de la protection d’une écrasante majorité de Tchèques mais est trahi par un des siens, appâté par la récompense de 10 millions de couronnes. Les paras tchèques retranchés dans une crypte orthodoxe, se battent jusqu’au bout, se réservant leur dernière cartouche.

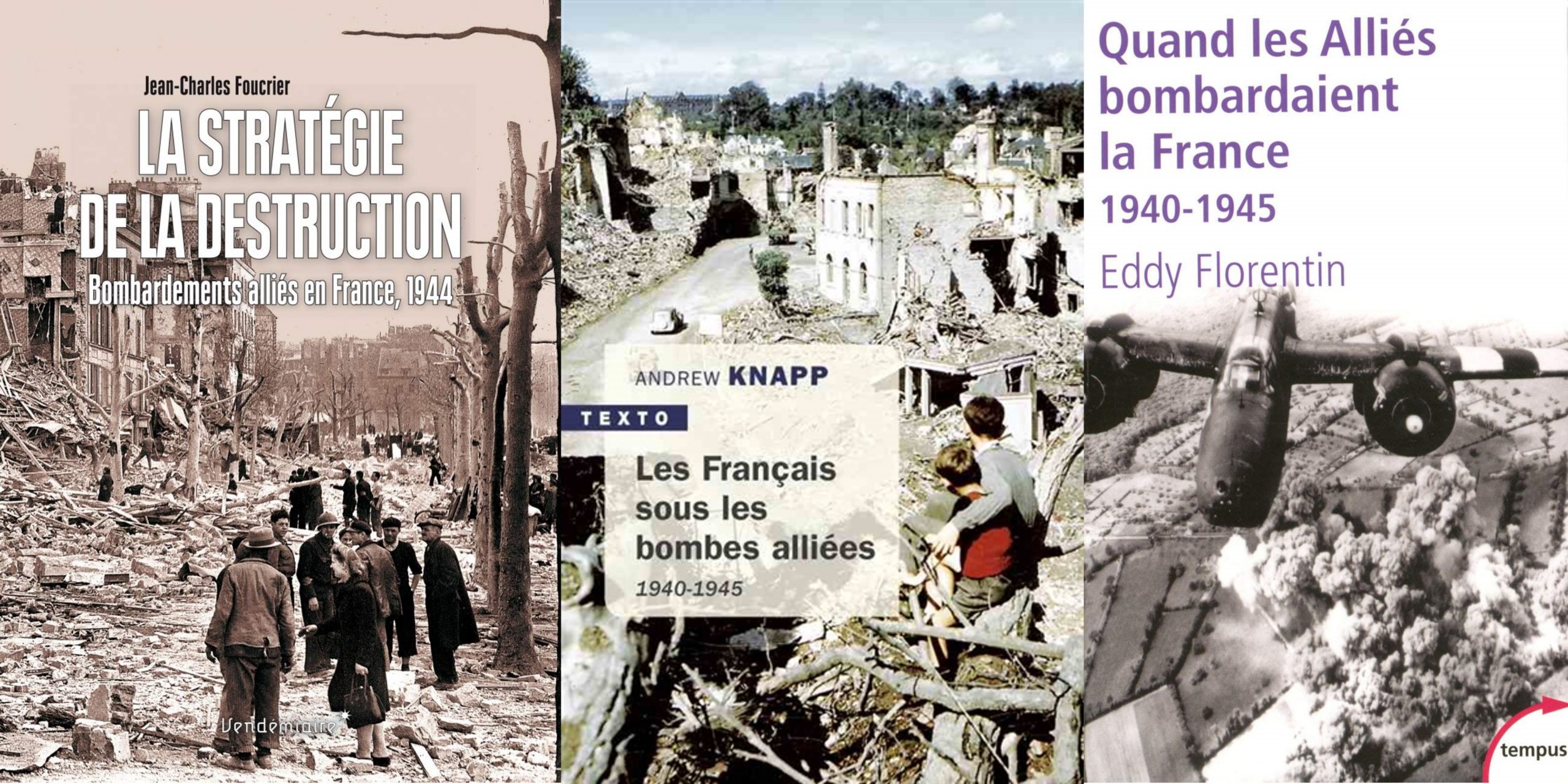

27 mai 1944 : bombardement de Marseille, Nice, Avignon et Nîmes.

250 bombardiers américains volant à haute altitude bombardent les nœuds ferroviaires des grandes agglomérations du Sud-Est dans le cadre de la préparation du débarquement en Provence (opération Dragoon – Août 1944). A Marseille, le bombardement met fin — involontairement — à une grève de 10 000 ouvriers dirigée par la résistance communiste locale et tue près de 1800 civils.

27 mai 1952 : signature de la CED (Paris).

Acte de naissance de la Communauté européenne de Défense, le traité de Paris est signé par la RFA, la Belgique, le Luxembourg, l’Italie, les Pays-Bas et la France mais ne sera jamais ratifié par cette dernière alors que l’impulsion initiale du projet est française.

27 mai 1995 : reprise du poste de Vrbanja. (Sarajevo).

La section Heluin du BATINF 4, déployé au centre de Sarajevo (constitué autour d’un noyau du 3e RIMa), reprend le poste tenu par le bataillon au débouché du pont de Vrbanja, capturé traîtreusement le matin même par des paramilitaires serbes de Bosnie. C’est la première action résolument offensive de la FORPRONU. Deux soldats sont tués au cours de l’opération commandée par le capitaine Lecointre. La section est montée à l’assaut dans des conditions contraignantes (pas d’appui lourd pour éviter les dommages collatéraux dans ce quartier très peuplé).

Le BATINF 4 est aux ordres du colonel Erik Sandhal, chef de corps du RICM qui constitue le noyau du bataillon avec le 4e escadron (HOT) en compagnie d’infanterie sur VAB, la CCL et le 3e escadron (capitaine Labuze). Le 3e RIMa fournit la compagnie Lecointre (au moins une compagnie). Bien que les consignes d’ouverture du feu soient draconiennes, l’escadron ERC90 du capitaine Labuze en appui de l’assaut fait taire presque tous les tirs des immeubles jouxtant le poste grâce aux tirs du peloton Mizon.

Extrait de Sous le feu – La mort comme hypothèse de travail, de Michel Goya

Sarajevo 27 mai 1995, 08 H 45

La France est présente depuis 1992 au cœur des conflits consécutifs à l’éclatement de l’ex-Yougoslavie. Deux bataillons français de Casques bleus sont alors présents dans la ville de Sarajevo assiégée par les forces Bosno-Serbes. Dans la nuit du 26 au 27 mai, une unité bosno-serbe s’empare par surprise d’un des postes du bataillon implanté dans la vieille ville. L’ordre est immédiatement donné de le reprendre par un assaut afin de libérer les prisonniers Français qui y sont gardés et de montrer la détermination de la France.

Je suis le lieutenant Héluin, je suis en tête de la première section des Forbans du 3e Régiment d’infanterie de marine et je marche vers mon objectif à travers les ruelles qui bordent le cimetière juif en direction du pont de Verbanja. J’ai reçu ma mission, il y a un peu plus d’une heure. Elle est très simple : reprendre le poste français près du pont.

Mon idée est d’attaquer simultanément les trois petits bunkers qui composent le poste avec un groupe de trois binômes pour chaque objectif. Chaque binôme, qui comprend un homme qui connaît le poste et un autre qui ne le connaît pas, à un point d’arrivée précis. J’ai laissé mon adjoint en arrière avec les véhicules, les tireurs d’élite dont un avec un fusil Mac Millan de 12,7mm et les tireurs antichars. Sa mission consiste à nous appuyer depuis les hauteurs. Lorsque je lui ai donné cet ordre, il m’a regardé, désespéré :« mon lieutenant, vous pouvez pas me faire ça ! ». Le capitaine Lecointre nous accompagne pour gérer l’environnement de la section, en particulier l’appui des pelotons du RICM [Régiment d’infanterie et de chars de marine].

Guidés par un soldat bosniaque nous arrivons en vue du poste. Je regroupe la section. Pour franchir les barbelés, nous avions prévu deux portes, pauvre expédient à l’absence de matériel spécifique. Elles sont restées dans les véhicules. Tant pis. Nous ferons sans. Je regarde mes marsouins. Ils sont calmes et silencieux. Comme eux, je me sens étrangement serein. Il est vrai que depuis mon réveil, il y a trois heures, je n’ai pas eu une minute pour penser au danger. J’ai une confiance absolue dans mon chef et mes hommes. A mon signal, nous dévalons, baïonnette au canon dans la tranchée à une cinquantaine de mètres de l’objectif, appuyés d’abord par les tirs Bosniaques. Nous portons les équipements de protection pare-balles complets, les mêmes qui n’avaient été conçus que pour des missions purement statiques de garde. Certains de mes marsouins sont en treillis de cérémonie. Ils ne savaient pas, quelques heures plus tôt, que le point fort de la journée ne serait pas la prise d’armes prévue mais un assaut.

Je lance d’abord Le Couric et son groupe en direction de l’objectif le plus éloigné, le poste de garde Ouest. Je les vois courir puis s’arrêter devant les barbelés qui entourent le poste. Ils sont incapables de franchir et les coups commencent à pleuvoir depuis l’immeuble Prisunic qui les surplombe. Un obus de 90 mm frappe alors le bâtiment, suivi de rafales de 7,62 et de 20 mm en provenance des pelotons du RICM. Nous sommes désormais enveloppés d’une bulle de détonations, claquements, sifflements, impacts. Impuissant devant les barbelés, un marsouin regarde hébété sa cuisse perforée, un autre a deux doigts sectionnés. Une balle se loge dans son pare-cou. Ils resteront sur place, sans même de morphine, car elle a été retirée des trousses de premiers secours, pour éviter la toxicomanie. Deux autres gars sont vidés de toute énergie par la violence qui les entoure, ils sont comme des mannequins inertes. Le groupe est hors de combat. Mon plan a tenu deux minutes trente à l’épreuve des faits.

Je dois réagir immédiatement. Au lieu de s’emparer simultanément des trois points, on les nettoiera successivement en commençant par le poste de sécurité à l’Est. Nous allons tous franchir les barbelés en face de nous, à 90 degrés de ceux qui ont arrêté le premier groupe mais au-delà d’un glacis de cinquante mètres dans l’axe de tirs des Serbes. Je m’élance en direction de la rivière Miljaca suivi par le deuxième groupe, tandis que les autres marsouins se déchaînent contre Prisunic, Mammouth et Center, les trois nids à snipers bosno-serbes. A ma gauche, Dannat, l’infirmier, s’effondre, le poumon perforé. Il se relève et marche vers l’arrière en croisant les regards des marsouins qui avancent, hypnotisés par le sang qui coule le long de son bras. Djaouti tombe à ma droite. Je suis maintenant face aux barbelés et malgré les douze kilos du gilet pare-balles, mon armement et mon inutile poste radio PP39, je parviens à franchir les barbelés suivi par mes hommes.

Nous nous trouvons au milieu de croisillons métalliques et obliquons vers la gauche en direction du poste. Il pleut alors des balles comme à Gravelotte. Mon cerveau est comme la focale d’un appareil photo. Je suis actuellement en mode « panorama ». Je me retourne et vois mes tireurs au fusil-mitrailleur Minimi enchaîner rafale sur rafale sur toutes les ouvertures de Prisunic. L’un d’entre eux, Coat, court vers un blessé pour lui prendre ses chargeurs Famas, mais comme ceux-ci ne vont pas sur les Minimi, il est obligé de retirer les cartouches une à une pour garnir ses « camemberts ». D’un seul coup, sa tête fait un mouvement étrange et il s’affaisse sur le côté.

Je poursuis ma route vers le merlon de terre qui protège l’entrée du poste. Je ressens le besoin d’ouvrir le feu mais mon Famas refuse obstinément de fonctionner. Je pense qu’il faudrait que je m’arrête pour y remédier mais que je n’ai pas le temps. A aucun moment il ne me vient à l’esprit que j’ai peut-être oublié d’armer mon fusil d’assaut. A côté de moi, Dupuch s’arrête net : « je suis touché… ». Il s’observe pendant une seconde « non … c’est bon ! » et repart. Il a effectivement été touché mais la balle a traversé la gourde accrochée au ceinturon et est venue se loger dans sa lampe torche. Nous nous entassons sur le merlon de terre face à la porte d’entrée. Il y a quelques secondes, je fonctionnais en panoramique, maintenant plus rien n’existe hormis l’espace dans les barbelés par lequel je lance la grenade que me tend Dupuch. Explosion.

Je me lance baïonnette en avant, bien décidé à embrocher le premier Serbe qui se présentera dans le couloir. Les hommes sont collés à moi, deux par deux. Nous sommes à peine une dizaine, le tiers de l’effectif de départ. La section avec ses trois groupes s’est rapidement reconfigurée en un élément d’assaut, tiré par moi avec des binômes injectés au fur et à mesure dans l’action et un deuxième échelon, pour protéger les arrières et « nettoyer ». Un geste et Dupuch se lance dans le poste de garde Est, pendant que Llorente lance une grenade dans le couloir des WC. Humblot et Jego suivent, je les envoie sur le toit pour se mettre en appui. Nous poursuivons vers le deuxième conteneur qui nous servait de zone vie et qui forme le deuxième objectif. Delcourt s’avance dans le couloir mais une rafale en provenance du fond du poste le refoule. Je prends une grenade au capitaine Lecointre qui me suit et la lance derrière le rideau de la zone vie.

Lorsque je surgis devant ce qui nous servait de salle à manger, je vois un rideau de feu monter le long du mur du fond et glisser au-dessus de moi sur le plafond. Je hurle : « la bonbonne de gaz ! ». Depuch et Delcourt reculent précipitamment. Une fraction de seconde plus tard, j’entends une énorme explosion et je vois distinctement sur fond de flammes, un petit objet foncer vers moi. J’ai l’impression d’être dans une séquence de film au ralenti. Je prends un choc terrible à l’œil gauche et je suis projeté en arrière alors qu’un jet de sang part dans la direction opposée. Les hommes me regardent en hésitant et je baragouine ce que je crois être des ordres pour les empêcher de s’arrêter. J’ai encore le temps de dire au capitaine que je ne me sens pas bien avant de m’effondrer.

Je reprends mes esprits, quelques instants plus tard, réveillé par les impacts de balles sur les sacs à terre contre lesquels je suis assis. Je suis couvert de sang. Je me relève, sort du bâtiment du côté de la rivière Miljiaca. Une explosion me renvoie à l’intérieur. Je suis comme une petite souris buttant contre des électrodes dans un labyrinthe. Mon cerveau fonctionne par éclipses. Je vois un marsouin posté face au dernier bâtiment tenu par les Serbes. « Qu’est-ce que tu fais là ? – C’est là que je devais être à la fin. » Dans le désordre général cet homme s’est raccroché à l’ordre que j’avais donné avant l’assaut. Je comprends alors que le capitaine a pris l’action à son compte et a entrepris d’éliminer les Serbes dans la pièce du fond puis de sauver les prisonniers français qui s’y trouvent. Avec la poignée d’hommes qui reste, il abat deux Tchetniks dont un lui sourit en disant « Français, bons combattants ! » mais les autres ont réussi à s’enfuir avec les prisonniers dans un poste voisin.

A la radio, j’appelle Cheick et lui ordonne d’envoyer un tireur d’élite et un tireur antichar. Je compte les placer face à l’immeuble. Je circule dans le poste ravagé. Je vais dans la zone vie, il y a trois prisonniers serbes, et un cadavre, serbe également, allongé au milieu. Le caporal-chef Jego, vient vers moi. Je remarque que sa gourde et un de ses porte-chargeurs sont perforés. Il a pris une rafale dans le « buffet ». Sa voix est cassée : « Humblot est encore sur le toit. Il est blessé et ne répond plus ». Je me place en appui face à l’immeuble qui nous surplombe tandis que Mandart et le capitaine Labuze descendent Humblot. Ils le déposent au pied de l’échelle au moment de l’arrivée du toubib. Celui-ci prend le pouls et me regarde au bout de quelques secondes : « Désolé mais pour lui, c’est fini. ».

Le combat est terminé. J’apprends qu’Amaru a été abattu par un tireur d’élite alors qu’il mitraillait les bâtiments depuis sa tourelle, non protégée, de VAB. Dix-sept autres marsouins sont blessés dont trois grièvement. Nous avons tué quatre Serbes dans le poste et fait quatre prisonniers. J’ignore le bilan des pertes ennemies dans les immeubles alentour. Nous récupérerons nos soldats prisonniers en les échangeant avec ceux que nous avons faits.

Errant dans les couloirs, en attendant la relève, je croise un caporal-chef qui me dit d’aller me faire soigner. Je me déplace vers le véhicule Sanitaire, criblé d’impacts, qui s’est posté devant l’entrée puis m’indigne : « ce n’est pas un caporal-chef qui va me donner des ordres ! » et je reviens sur mes pas. Le gars me voit et insiste « mon lieutenant, il faut vous faire soigner ! ». Je réponds « bon d’accord » et ressort. A l’extérieur, le sol est jonché des équipements qui ont été arrachés aux blessés pour leur donner les premiers soins et de chargeurs, dont beaucoup sont encore à moitié pleins. Beaucoup de gars profitaient de chaque moment de répit pour jeter leur chargeur entamé et en mettre un plein. Nous avons ainsi utilisé plus de 4000 cartouches en quelques dizaines de minutes sur une surface d’un hectare.

Vers 10h30, la section du lieutenant Provendier est là pour nous relever. Quelques minutes plus tôt, ils ignoraient même qu’un assaut avait eu lieu. Les hommes sont muets et ouvrent de grands yeux en me voyant. Je pense : « aucun ne me salue, c’est quoi ce bordel ! ». J’amène Provendier à l’intérieur pour lui expliquer la situation. Je m’installe sur une table et commence à lui faire un croquis. Un cadavre Serbe est à mes pieds sans que cela me trouble le moins du monde. Mon sang tombe en goutte à goutte sur le croquis et lorsque je l’efface négligemment avec ma manche, je perçois que la situation n’est peut-être pas habituelle. Les consignes données, j’embarque dans les véhicules avec mes survivants en direction de la patinoire de Skanderja, notre base. Nous sommes hagards. A Skanderja, nous recevons des soins rapides puis vers 13 heures, je pars avec les autres blessés en direction du groupe médico-chirurgical de PTT Building, l’état-major de la force. Dès le contact avec le lit de l’hôpital, je m’effondre, épuisé.

Source : La voie de l’épée

27 mai 1999 : acte d’accusation de Milosevic.

Le Tribunal Pénal International poursuit le président de la République fédérale de Yougoslavie pour crimes de guerre et contre l’humanité commis au Kosovo. Il perd le pouvoir en octobre 2000 et est arrêté par la police serbe en avril 2001 après un assaut en règle de sa résidence.