28 décembre 1745 : naissance de Juan Manuel de Ayala y Aranza.

Ayala est né à Osuna en Andalousie (Espagne). Il entre dans la marine espagnole en et atteint le grade de capitaine en 1782.

Il est le découvreur de l’île d’Alcatraz (1775).

À bord du Sonora et du Santiago, lui et l’équipage furent les premiers Européens à entrer dans la Baie de San Francisco le .

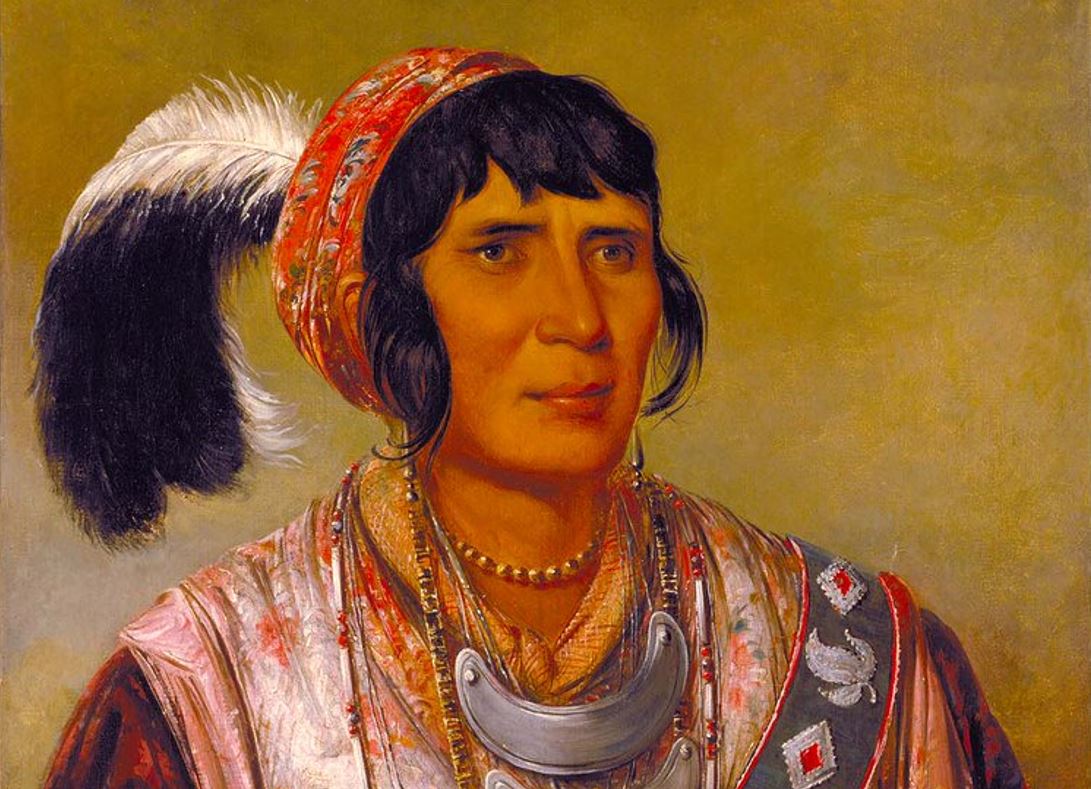

28 décembre 1835 : début de la 2e guerre séminole en Floride, déclenchée par le chef séminole Osceola.

La seconde guerre séminole, également connue sous le nom de guerre de Floride (en anglais : Second Seminole War ou Florida War), est un conflit qui se déroula de 1835 à 1842 en Floride entre divers groupes d’Amérindiens, connus sous le nom générique de Séminoles, et les États-Unis. Elle fait partie d’une série de conflits appelés les guerres séminoles. La seconde guerre séminole, souvent appelée la Guerre séminole, fut la plus coûteuse des guerres indiennes et l’une des plus longues que menèrent les États-Unis. Elle fut aussi l’une des premières guerres de guérilla, préfigurant sans doute ce qu’allait être les guerres de guérilla au XXe siècle.

À l’origine du conflit, les États-Unis firent l’acquisition de la Floride espagnole en 1819 (traité d’Adams-Onís) et la colonisation de ce nouveau territoire souleva encore une fois le problème des Indiens de Floride, déjà combattus lors de la première guerre séminole. Par le traité de Moultrie Creek, les Séminoles obtinrent tout de même le droit de s’établir dans une réserve au centre de l’État, jusqu’à ce qu’Andrew Jackson, héros des guerres indiennes, devienne le septième président des États-Unis et que le Congrès américain approuve son Indian Removal Act qui prévoyait de résoudre la question indienne par une déportation massive à l’ouest du Mississippi, ce que les Séminoles refusèrent.

La guerre s’enlisa malgré les importants moyens que les États-Unis lui consacrèrent, la construction de forts, le déploiement de près de 10 000 soldats en plus de l’enrôlement de 30 000 miliciens et volontaires. Sans véritable bataille, les affrontements se résumèrent plutôt à des séries d’escarmouches que les Séminoles remportaient le plus souvent, aidés par leur connaissance du terrain et habitués qu’ils étaient au climat subtropical humide de la Floride qui rendit malade et tua de nombreux soldats américains.

Après sept ans, la guerre avait coûté cher et était devenue de plus en plus impopulaire. Beaucoup de Séminoles étaient partis de Floride et les autres obtinrent le droit de demeurer dans une nouvelle réserve, plus au sud de la péninsule, jusqu’à ce que la troisième guerre séminole éclate.

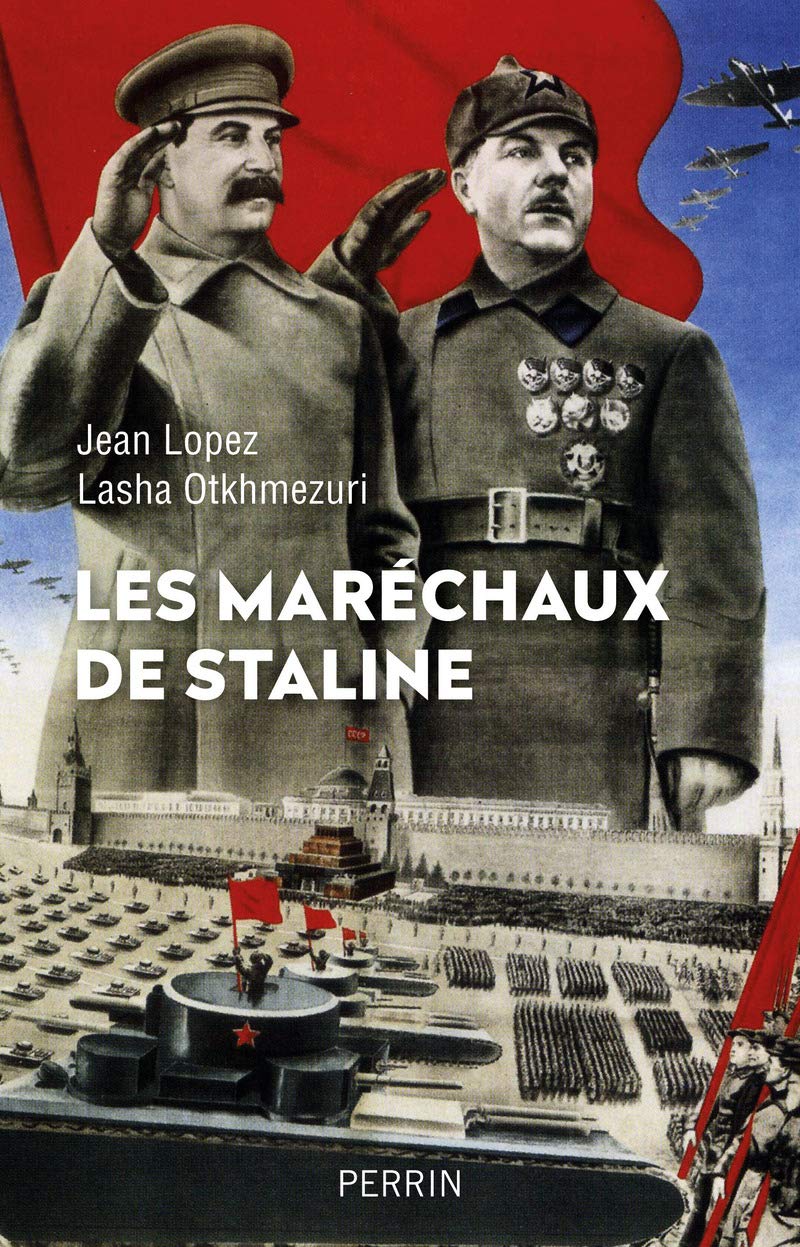

28 décembre 1897 : Naissance du futur maréchal soviétique Ivan Koniev († 21 mai 1973)

Ivan Koniev naquit dans une famille rurale à Lodeïna au gouvernement de Vologda (aujourd’hui district de Podosinovsky, dans l’oblast de Kirov) au centre de la Russie. Après de courtes études, il travailla comme bûcheron avant d’être enrôlé dans l’armée russe en 1916.

Lors de la révolution russe en 1917, il fut démobilisé et retourna chez lui. En 1919, il entra au Parti communiste et dans l’Armée rouge comme artilleur. Pendant la guerre civile russe, il servit dans la République russe d’Extrême-Orient sous le commandement de Kliment Vorochilov, plus tard proche collaborateur de Staline et commissaire du peuple pour les Affaires militaires et navales. Cette alliance est la clef de la carrière de Koniev.

Lors de la révolution russe en 1917, il fut démobilisé et retourna chez lui. En 1919, il entra au Parti communiste et dans l’Armée rouge comme artilleur. Pendant la guerre civile russe, il servit dans la République russe d’Extrême-Orient sous le commandement de Kliment Vorochilov, plus tard proche collaborateur de Staline et commissaire du peuple pour les Affaires militaires et navales. Cette alliance est la clef de la carrière de Koniev.

En 1926, Koniev suivit les cours de formation d’officier à l’Académie militaire Frounze. À partir de cette époque et jusqu’en 1941, il s’éleva dans la hiérarchie militaire, d’abord en Transbaïkalie puis dans le district militaire du Caucase du Nord. En , il fut nommé commandant de corps. La promotion était rapide pour les officiers survivant aux Grandes Purges de Staline de 1937-1938.

Koniev dut vraisemblablement sa survie et son avancement au patronage de Vorochilov. En 1937, il devint député au Soviet suprême et en 1939 candidat au comité central du parti. Quand l’Allemagne nazie envahit l’Union soviétique, en , Koniev prit le commandement de la 19e armée dans la région de Vitebsk, et dirigea une série de batailles défensives pendant la retraite de l’Armée rouge, d’abord à Smolensk puis à proximité de Moscou. Il commanda le front de Kalinine d’ à , y jouant un rôle essentiel dans les combats pour la défense de Moscou et dans la contre-offensive soviétique de l’hiver 1941-1942. C’est en raison de son action dans le succès de la défense de la capitale soviétique que Koniev fut promu colonel-général.

Koniev continua d’exercer des commandements importants au cours de la guerre. Il commanda le front de l’Ouest jusqu’en , puis, de février à le front du Nord-Ouest, et le front ukrainien (qui deviendra par la suite le premier front ukrainien) à partir de jusqu’en . À ce poste, il participa à la bataille de Koursk, commandant la partie nord de la contre-offensive soviétique qui réussit à déborder l’armée d’Erich von Manstein.

Après la victoire de Koursk, l’armée de Koniev libéra Belgorod, Odessa, Kharkiv et Kiev des Allemands, et avança jusqu’à la frontière roumaine. Il fut promu au rang de maréchal de l’Union soviétique en , en reconnaissance de ses succès sur le front ukrainien.

En 1944, les armées de Koniev avancèrent à partir de l’Ukraine et de la Biélorussie en Pologne, puis en Tchécoslovaquie. En juillet, il était sur les bords de la Vistule au centre de la Pologne, et il reçut le titre de héros de l’Union soviétique. En septembre 1944, ses forces, formant maintenant le quatrième front ukrainien, avancèrent en Slovaquie et furent aidées par les partisans slovaques qui combattaient l’occupation allemande. En , Koniev commanda les forces soviétiques qui se lancèrent dans l’offensive hivernale massive en Pologne occidentale, repoussant les Allemands de la Vistule vers l’Oder. En Pologne méridionale, ses forces libérèrent Cracovie et, en avril, elles forcèrent la ligne de l’Oder, en se joignant au Premier front biélorusse, puis avancèrent vers Berlin. L’honneur de prendre Berlin revint cependant au maréchal Joukov, et les forces de Koniev furent détournées au sud-ouest, pour faire leur jonction avec les forces américaines à Torgau. Ses troupes libérèrent également Prague peu avant la reddition finale des forces allemandes.

En 1944, les armées de Koniev avancèrent à partir de l’Ukraine et de la Biélorussie en Pologne, puis en Tchécoslovaquie. En juillet, il était sur les bords de la Vistule au centre de la Pologne, et il reçut le titre de héros de l’Union soviétique. En septembre 1944, ses forces, formant maintenant le quatrième front ukrainien, avancèrent en Slovaquie et furent aidées par les partisans slovaques qui combattaient l’occupation allemande. En , Koniev commanda les forces soviétiques qui se lancèrent dans l’offensive hivernale massive en Pologne occidentale, repoussant les Allemands de la Vistule vers l’Oder. En Pologne méridionale, ses forces libérèrent Cracovie et, en avril, elles forcèrent la ligne de l’Oder, en se joignant au Premier front biélorusse, puis avancèrent vers Berlin. L’honneur de prendre Berlin revint cependant au maréchal Joukov, et les forces de Koniev furent détournées au sud-ouest, pour faire leur jonction avec les forces américaines à Torgau. Ses troupes libérèrent également Prague peu avant la reddition finale des forces allemandes.

Après la guerre, Koniev fut nommé à la tête des armées soviétiques d’occupation en Allemagne orientale et également au haut commissariat allié pour l’Autriche. En 1946, il fut nommé commandant des forces terrestres soviétiques et premier ministre adjoint de la défense d’Union soviétique, remplaçant Joukov. Il occupa ce poste jusqu’en 1950, quand il fut nommé commandant de la zone militaire carpatique. C’était clairement une mise à l’écart, en conformité avec la politique de Staline consistant à reléguer les commandants populaires de la guerre à des postes obscurs afin qu’ils ne menacent pas son pouvoir.

Cependant, Koniev revient sur le devant de la scène après la mort de Staline et devient l’un des principaux alliés du nouveau chef du parti, Nikita Khrouchtchev, après l’arrestation et le procès en 1953 de Lavrenti Beria, chef de la police politique soviétique. C’est du reste lui qui dirigea le tribunal qui allait condamner à mort le maître d’œuvre de la terreur stalinienne.

Il fut de nouveau nommé premier ministre adjoint de la défense d’Union soviétique et commandant des forces terrestres soviétiques, poste qu’il conserva jusqu’en 1956, quand il fut nommé commandant en chef des forces armées du pacte de Varsovie. Il occupa ce poste jusqu’en 1960, quand il se retira du service actif. En 1961-1962, il fut toutefois rappelé comme commandant des forces soviétiques en République démocratique allemande. Il a été alors nommé au poste, en grande partie honorifique, d’inspecteur général du ministère de la Défense.

En , il représente l’Union soviétique à Londres pour les obsèques de Winston Churchill.

28 décembre 1899 : Naissance de Mikhaïl Sergueïevitch Malinine,

Héros de l’Union soviétique pour ses fonctions de chef d’état-major dans les principales batailles auxquelles prit part l’Armée rouge : Moscou, Stalingrad, Koursk, Biélorussie, Pologne et Berlin.

Originaire de Poloutino, un village du gouvernement de Kostroma, Malinine fut d’abord charpentier avant de s’engager dans l’Armée rouge en 1919 pendant la guerre civile. Après être sorti diplômé de la 2e école d’infanterie de Moscou, en 1922, il servit dans le district militaire de Moscou pendant les années suivantes. En 1931, il s’inscrivit à l’Académie militaire Frounzé et adhéra au Parti communiste. Deux ans plus tard, après avoir achevé ses études à l’académie, il fut nommé instructeur, chargé d’un cours pour les commandants des forces blindées de Léningrad. Il participa à la guerre d’Hiver contre la Finlande comme chef des opérations de la 9e armée puis fut nommé chef d’état-major du 7e corps mécanisé, poste qu’il conserva jusqu’en .

Originaire de Poloutino, un village du gouvernement de Kostroma, Malinine fut d’abord charpentier avant de s’engager dans l’Armée rouge en 1919 pendant la guerre civile. Après être sorti diplômé de la 2e école d’infanterie de Moscou, en 1922, il servit dans le district militaire de Moscou pendant les années suivantes. En 1931, il s’inscrivit à l’Académie militaire Frounzé et adhéra au Parti communiste. Deux ans plus tard, après avoir achevé ses études à l’académie, il fut nommé instructeur, chargé d’un cours pour les commandants des forces blindées de Léningrad. Il participa à la guerre d’Hiver contre la Finlande comme chef des opérations de la 9e armée puis fut nommé chef d’état-major du 7e corps mécanisé, poste qu’il conserva jusqu’en .

Lors de l’invasion allemande de l’Union soviétique, il fut expédié au front et nommé chef d’état major de Rokossovski, dans ce qu’il restait du 9e corps mécanisé. Cette unité prit part à la bataille de Smolensk. Malinine suivit ensuite Rokossovski lorsque celui-ci prit le commandement de la 16e armée, qui venait d’être reconstituée. Il en devint chef d’état-major le .

Il continua à exercer cette fonction sous le commandement de Rokossovski, puis de Joukov à partir de , pendant presque toute la guerre : au front de Briansk (chef d’état-major du 20 juillet au 27 septembre 1942), au front du Don (30 septembre 1942 – 15 février 1943), au front du Centre (15 février – 20 octobre 1943) puis au front biélorusse (20 octobre 43 – 10 juin 1945). Il prit ainsi part aux batailles de Moscou, de Stalingrad, de Koursk, de Biélorussie, de Pologne et de Berlin. Malinine fut promu au grade de lieutenant-général le et de colonel-général le .

Le , Malinine fut distingué par le titre de Héros de l’Union soviétique. Il fut ensuite chef d’état-major du Groupe des forces soviétiques en Allemagne jusqu’en 1948, puis chef d’état-major de l’Armée soviétique. De 1950 à 1952, il servit comme inspecteur en chef adjoint, puis inspecteur en chef de l’Armée. Il s’éleva ensuite au rang de premier vice chef d’état major des Forces armées soviétiques, un poste qu’il conserva jusqu’à sa mort, en 1960. À ce titre, il participa à l’écrasement de la révolution hongroise de 1956. Le , il fut promu au grade de général d’armée.

Malinine fut également député au Soviet suprême, candidat au Comité central de 1952 à 1956, et membre de la Commission centrale de contrôle du Parti communiste de l’Union soviétique. Il décède le 24 janvier 1960.

28 décembre 1915: Naissance de Lev Lvovitch Chestakov.

Une des grandes figures de l’aviation soviétique qui s’illustra pendant la guerre civile espagnole puis la Seconde Guerre mondiale. 74 victoires homologuées (29 en solo et 45 en coopération). Héros de l’Union soviétique.

28 décembre 1921 : naissance du vice-amiral Philippe de Gaulle, fils du général.

Il quitte Brest le à bord d’un cargo avec sa mère et ses deux sœurs dans l’espoir d’y retrouver son père dont il a perdu la trace. Il n’entend pas l’appel du 18 Juin lancé par son père, mais en a connaissance le lendemain à son arrivée sur la côte anglaise.

D’après Geoffroy Chodron de Courcel, il fut le premier compagnon de son père mais le titre de compagnon de la Libération ne lui sera pas accordé, la mort d’Hubert Germain en 2021 emportant le dernier compagnon officiel.

Après avoir participé à de nombreuses sorties à la mer le long des côtes anglaises, à bord des goélettes Belle Poule et Étoile, annexes de l’École navale, il est nommé aspirant en . Il participe à plusieurs stages d’armes dans les écoles britanniques, dont le Royal Naval College de Dartmouth.

Après avoir participé à de nombreuses sorties à la mer le long des côtes anglaises, à bord des goélettes Belle Poule et Étoile, annexes de l’École navale, il est nommé aspirant en . Il participe à plusieurs stages d’armes dans les écoles britanniques, dont le Royal Naval College de Dartmouth.

Embarqué sur la corvette Roselys, de février à (bataille de l’Atlantique), il est affecté successivement sur le chasseur CH.11 qui effectue escortes et patrouilles en Manche, puis à la 23e flottille de Motor Torpedo Boat (MTB) de à , où il est l’officier en second de la vedette lance-torpilles MTB.96. Il est promu enseigne de vaisseau de 2e classe en . Il effectue vingt patrouilles en Manche, participe à trois engagements avec l’ennemi, puis embarque sur la frégate La Découverte, de à (bataille de l’Atlantique). Il est promu enseigne de vaisseau de 1re classe en .

Il participe ensuite à la libération de la France (1944-1945), où il commande un peloton du régiment blindé de fusiliers-marins de la 2e DB et combat à Alençon, Argentan et Antony. Le , il participe à la libération de Paris, de la porte d’Orléans en passant par l’École militaire, la rue Royale, le palais du Luxembourg, la gare du Nord, la gare de l’Est, Saint-Denis, Le Bourget et Stains. Il est envoyé depuis la gare Montparnasse pour porter l’ordre de reddition aux Allemands retranchés au palais Bourbon, dans les locaux de l’Assemblée nationale. Il doit négocier seul et désarmé, au milieu d’eux, au risque de se faire tuer si les choses tournent mal. Il participe ensuite à la campagne de Lorraine, la bataille des Vosges, la bataille d’Alsace, la poche de Colmar, la poche de Royan et de la pointe de Grave pour terminer au Berghof à Berchtesgaden pendant l’hiver 1944-1945.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il a reçu six blessures légères. Pour avoir été combattant pendant l’ensemble du conflit, notamment la bataille de l’Atlantique et la campagne de la Manche, il reçoit au début d’ à Argenton-sur-Creuse la croix de guerre 1939-1945 avec trois citations, des mains du général Leclerc. En , comme les deux tiers de ses camarades anciens élèves de l’École navale en Grande-Bretagne, il poursuit sa carrière dans la Marine nationale française. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur à la fin de l’année 1946.

Il est titulaire des brevets de nageur de combat, brevet d’escouade commando, brevet d’instructeur parachutiste, de fusilier marin au Royal Naval College. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il suit, du au , à la base aéronavale de Chapel Hill en Caroline du Nord (États-Unis) les cours de pilote de chasse et en sort breveté. Après un stage à l’école de l’aviation embarquée de la BAN Cuers du au 1er, il est breveté pilote d’aéronautique et poursuit une carrière dans l’aéronavale. D’abord affecté à la base d’aéronautique navale d’Hyères (Le Palyvestre) le 1er, à la flottille 4 F puis à la flottille 3 F, dotées de Douglas SBD-5 en novembre 1946. Le 1er, il est responsable du service intérieur et capitaine de compagnie. Il effectue de 1946 à 1948 et de 1952 à 1954 deux campagnes de guerre en Indochine dans l’aviation embarquée, avec appontages sur porte-avions, de jour comme de nuit, durant deux ans et demi.

En 1948, il obtient le brevet de pilote d’hydravion et le , il est affecté comme officier en second de l’escadrille 50 S, l’escadrille d’instruction de l’École navale (basée à Lanvéoc). Il est promu lieutenant de vaisseau le . En 1951, il est l’un des premiers pilotes d’hélicoptères français en obtenant son brevet de pilote aux États-Unis auprès de Sikorsky, l’un des développeurs des premiers hélicoptères. Le , il est affecté comme chef du service d’instruction, puis officier en second à la flottille 2 F à la BAN Port-Lyautey comme officier en second de la 2 F, équipée de d’avions de patrouilles maritimes Lancaster. En 1952, il obtient le brevet de pilote de ligne.

Entre le et le , il devient officier en second de la flottille 6 F, affectée à la BAN de Lartigue (Oranie) (avions embarqués Grumman équipée de bombardiers-torpilleurs TBM. Du au , il est le commandant de la flottille 6F. Du au , il embarque à bord du porte-avions La Fayette en tant que chef du service pont d’envol-hangar (PEH). Durant cette période, il effectue deux missions en Indochine dans l’aéronavale, embarqué sur porte-avions, avec appontage de jour et de nuit (guerre d’Indochine).

Capitaine de corvette le 1er , il est chef du service instruction de la BAN Hyères-Le Palivestre du au . Il est affecté au 3e bureau de l’état-major de la marine du au .

Du au , il est stagiaire à l’école supérieure de guerre navale puis il est affecté au 3e bureau section aéronautique de l’état-major de la marine du au .

Du au , il est adjudant de la 2e division d’escorteurs d’escadre (DEE2), à bord de l’EE Duperré. Du au , il prend le commandement de l’escorteur rapide Le Picard et brièvement en fin d’embarquement il est chef de la 3e division d’escorteurs rapides : la 3e DER.

Capitaine de frégate le 1er , il débarque du Picard le . Il est élève du Collège de défense de l’OTAN entre le et le . D’abord du au , il est affecté à la division emploi de l’État-Major des armées, puis du au , commande l’aéronautique navale de la région parisienne à Dugny-Le Bourget.

Capitaine de vaisseau le 1er , il est affecté à la division Armements navals, à l’État-major des armées du au . Il commande la frégate lance-missiles Suffren du au . Entre le et le , il fait ensuite partie du groupe de travail sur l’avenir de la Marine (État-major de la Marine). Il est auditeur au Centre des hautes études militaires (CHEM) et à l’Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN) entre le et le . Il commande ensuite l’aéronautique navale de la 2e région maritime (Brest) entre le et le . Entre le et le , il est chef de la division Études générales à l’État-major des Armées.

Contre-amiral le 1er , il commande le Groupe naval d’essais et de mesures (GROUPEM) du au , hissant sa marque sur le bâtiment réceptacle Henri Poincaré. Il commande ensuite l’aviation de patrouille maritime (ALPATMAR) à la BAN Dugny-Le Bourget entre le et le .

Vice-amiral le 1er , il commande l’escadre de l’Atlantique du au .

Élevé au rang et appellation de vice-amiral d’escadre le 1er , il préside la commission permanente des essais entre le et le 1er .

Élevé au rang et appellation d’amiral, le , Philippe de Gaulle termine sa carrière au poste d’inspecteur général de la Marine du 1er au avant d’être admis en deuxième section, le .

Par ailleurs, il enseigne à l’École supérieure de guerre navale (1958-1959, 1962-1967, 1968-1982), au Centre des hautes études militaires (1969-1982), à l’Institut des hautes études de défense nationale (1969-1982) et au Collège de défense de l’OTAN (1962-1967). Il est membre du Conseil supérieur de la Marine à partir de 1977. Il dirige la délégation française lors des négociations de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, convention conclue à Montego Bay (Jamaïque) le après 9 ans de discussions. Celle-ci prévoyant la création du Tribunal international du droit de la mer et de l’Autorité internationale des fonds marins.