31 mai 1223 : bataille de la rivière Kalka (entre Donetsk actuel et Mariupol).

Elle oppose une avant-garde de la cavalerie de l’empire mongol, commandée par Djebé et Subötaï, à une coalition rassemblant les princes Rus’ de Galicie-Volhynie, de Kiev, de Tchernikov et de Smolensk appelés au secours par le khan des Coumans. Elle s’achève par une nette victoire des Mongols et préfigure le début de l’invasion de la Russie par les Mongols de Gengis Khan et, par suite, le début du joug mongol sur la Russie, qui s’étale sur près de trois siècles.

Djebé et Subötai n’exploitent pas leurs victoires, se contentant de mettre à sac les villes prises. Leur objectif est de recueillir des renseignements sur les pays situés à l’ouest pour une campagne future. L’armée qui a écrasé les forces Rus’ coalisées est en effet « seulement » une avant-garde. Après la bataille de la Kalka, ils prennent la direction de l’est, faisant le tour de la Caspienne par le Nord pour rejoindre Gengis Khan et retourner en Mongolie. Mais ils ont reconnu le terrain et reviendront une douzaine d’années plus tard, en conquérants cette fois.

Après la bataille, les Mongols retournent auprès de Gengis Khan, non sans avoir pillé des comptoirs commerciaux génois de Crimée tout proches et le territoire des Bulgares de la Kama.

Les Mongols et les Rus’ ne tirent pas le même bilan de cette bataille. Les princes Rus’ ne semblent pas se rendre compte de la future menace qui plane sur eux, et restent divisés. Leurs adversaires ont disparu aussi vite qu’ils sont arrivés. Les Mongols, eux, ont pris acte de leurs possibilités en Occident. Lorsque les Mongols reviennent, quinze ans plus tard, sous le règne de Batu, l’armée est composée de 150 000 hommes et commandée par l’expérimenté Subötaï, qui connaît le terrain et la situation politique. Et la Rus’, toujours divisée en multiples principautés, ne pourra pas résister à ce qui sera cette fois une invasion. Le « joug mongol » s’établira sur la Russie pour deux siècles et demi.

31 mai 1756 : parti de Brest, François Gaston de Lévis arrive à Québec après une traversée de 56 jours sur la frégate « La Sauvage ».

François Gaston de Lévis, né le à Ajac (Languedoc, aujourd’hui dans le département de l’Aude), mort le à Arras, chevalier, puis duc de Lévis, est un militaire qui s’est notamment illustré en Nouvelle-France. Commandant en second des troupes françaises d’Amérique, il contribuera à de nombreux succès militaires contre les Anglais. Il est élevé en 1783 à la dignité de maréchal de France pour l’ensemble de sa carrière au sein des armées.

François Gaston de Lévis descend de la Maison de Lévis, une ancienne famille noble du village de Lévis, dans l’actuel département des Yvelines, dont l’origine remonte au XIIe siècle. Son ancêtre Guy de Lévis se rend célèbre, notamment pour ses faits d’armes lors des croisades contre les Albigeois. En récompense de quoi son beau-frère Simon de Montfort le nomme maréchal de l’armée des Croisés (dite Armée de la Foi), titre dont la famille s’honore encore au XVIIIe siècle. On lui fait également cadeau de la baronnie de Mirepoix. La maison de Lévis acquiert alors une prospérité toujours grandissante depuis cette acquisition. Le cousin de François-Gaston de Lévis, Gaston Pierre de Lévis, duc de Mirepoix sera, lui aussi, maréchal de France. La famille rend de nombreux services au royaume de France. Au total, elle fournit deux maréchaux, trois lieutenants-généraux, huit chevaliers des ordres du Roy, des ambassadeurs, des pairs de France, un grand maitre des Eaux et des Forêts, un cardinal, six archevêques et cinq évêques.

La famille se divise en un nombre considérable de branches. La branche aînée, dite des marquis de Mirepoix, s’éteint en 1757. La branche suivante, dite des marquis de Gaudiès, s’éteindra en 1870. La troisième, dite des marquis de Léran, devient alors la branche ainée. De cette branche est issu le rameau qui, en 1593, forme la lignée des seigneurs d’Ajac, dont descend François-Gaston de Lévis.

Ce dernier nait le au château d’Ajac, près de Limoux. Il est le fils de Jean de Lévis, baron d’Ajac, mort en 1720, et de Jeanne-Marie de Maguelonne.

***

Devenu orphelin de père alors qu’il était enfant, François Gaston de Lévis entre en qualité de lieutenant au régiment de la Marine en 1735, à l’âge de 16 ans. Durant 20 ans, il participe à toutes les opérations militaires qui ont lieu sur les frontières orientales du royaume. Il combat sur les rives du Rhin, en participant à la guerre de Succession de Pologne et à l’âge de 17 ans, il est élevé au grade de capitaine. En 1741, il sert au sein du corps auxiliaire français dans l’armée bavaroise qui envahit la Bohême durant la guerre de Succession d’Autriche. C’est durant cette même période qu’il participe à la prise, puis à la défense de Prague. Durant la même année, il se bat à Dettingen et sert avec son régiment en Haute-Alsace, sous les ordres du maréchal François de Franquetot de Coigny. Il est alors rapidement remarqué et distingué parmi les officiers au cours des campagnes militaires dans le sud-est de l’Allemagne, durant de nombreux sièges et batailles.

Deux ans plus tard, il sert dans les armées du Bas-Rhin sous le commandement de Louis-François de Bourbon, Prince de Conti. En 1746, le régiment de Lévis se joint à l’armée d’Italie, dans laquelle il sert en tant qu’aide-major général des logis au sein du corps commandé par son cousin, Gaston Pierre de Lévis-Mirepoix, devenu lieutenant-général. Il se distingue également à la bataille de Montalban, en désarmant un bataillon piémontais, et assiste aux sièges de Valence, de Cazal, de Ville-France et du château de Vintimille. Alors que, un an plus tard, son régiment aide les défenseurs de la Provence, Lévis quitte son commandement en échange d’un brevet de colonel surnuméraire, et continue jusqu’à la fin de la guerre de servir à titre d’aide-major général des logis. La même année, durant la bataille de Plaisance, son cheval est tué sous lui et plus tard, près de Bieglis, un coup de feu l’atteint à la tête. Malgré tout, les honneurs sur sa personne se multiplient en raison de ses exploits : il est fait colonel en 1746 et chevalier de Saint-Louis en 1748.

Remarqué pour sa bravoure et son sang-froid, il est nommé brigadier et commandant en second de l’armée française en Nouvelle-France aux côtés du général Louis-Joseph de Montcalm en . Ses relations avec le général et le gouverneur Pierre de Rigaud de Vaudreuil sont cordiales, même s’il se range davantage du côté du gouverneur en ce qui concerne les questions militaires. Dès son arrivée dans la colonie, il a ordre de déplacer les compagnies de La Sarre sur les eaux et celle de Royal-Roussillon sur terre de Québec à Montréal, afin d’assurer la défense du sud de la colonie contre les troupes britanniques. Peu de temps après, il est affecté à la défense du lac Saint-Sacrement. Alors que Montcalm s’occupe de renforcer les défenses du Fort Carillon, Lévis et un détachement militaire se dirigent vers le nord-ouest, afin de constater si l’ennemi peut se servir du chemin des Agniers pour attaquer ce fort ainsi que celui de Saint-Frédéric. Plus tard, il prend le commandement de la défense de la forteresse de Carillon, alors que Montcalm doit retourner à Montréal préparer un raid sur le Fort Chouaguen. C’est au moment où il s’occupe de peaufiner la défense du fort que le jeune militaire juge que le meilleur endroit pour engager un combat avec les troupes ennemies serait au nord du lac Saint-Sacrement, où les Britanniques auraient à débarquer, et donc seraient plus vulnérables. Cependant, ces derniers n’attaquent point la forteresse, puisque les troupes anglaises préfèrent rester sous la protection du Fort Edward. Lévis en profite donc pour détruire des établissements des colonies anglaises et faire des prisonniers.

Désireux de faire avancer sa carrière personnelle, il n’hésite pas à écrire à ses supérieurs en France afin d’attirer leur attention sur ses succès militaires. Par exemple, apprenant la réussite de l’expédition contre Chouaguen commandé par Montcalm, il écrit au comte d’Argenson, ministre de la guerre, en affirmant qu’il serait désagréable si le marquis de Montcalm devait recevoir tous les honneurs et pas lui. En même temps, il n’hésite pas à faire valoir le mérite de ses collègues, notamment Vaudreuil. Responsable également de la défense du lac Champlain jusqu’en 1758, il participe à la Bataille de Fort Carillon au côté de Montcalm, en rejoignant ce dernier avec des renforts de 3 000 hommes. Il est ainsi en grande partie responsable de la victoire des troupes françaises malgré la supériorité numérique de l’ennemi. Ce succès a pour conséquence d’arrêter la marche des Britanniques sur Montréal, et de les rejeter sur la défensive vers le lac Saint-Sacrement. Durant l’été 1759, il repousse les troupes de James Wolfe, alors qu’elles tentent de prendre Québec en aval de la rive du côté de la ville. Un grand nombre de soldats britanniques est tué dans cette escarmouche. La même année, Lévis est fait maréchal de camp et est envoyé sur ordre de Montcalm défendre Montréal avec un important détachement militaire, car l’on craint une attaque des Anglais. Il y arrive le 11 août 1759, mais Québec est alors moins bien défendu.

À la suite de la mort de Montcalm et de la prise de Québec par les Britanniques le 13 septembre, il prend le commandement des armées françaises. La même année, il réclame, avec Vaudreuil, des renforts dans le but de reprendre l’ancienne capitale de la colonie, mais Paris n’envoie que 5 bâtiments et une frégate de 28 canons en réponse à cette demande. Au lieu des 4 000 soldats réclamés, ce ne sont que 400 hommes qui mettent pied à terre, fraichement arrivés de France. Malgré tout, il prépare une contre-offensive en réorganisant grandement les forces armées à sa disposition, autant les troupes régulières que la milice. Alors que sous Montcalm, les soldats étaient moins disciplinés, Lévis ordonne à ses officiers de mettre leurs efforts sur la discipline et l’ordre au sein des troupes. Il interdit aux soldats et aux officiers français de maltraiter ou d’insulter les miliciens de la colonie. Bien que les hommes manquent d’armes, il donne également consigne aux gens de la milice de fixer leur couteau au bout de leur fusil, pour qu’ils puissent ainsi attaquer et combattre au corps-à-corps plus facilement. Aussi, il crée exclusivement pour la milice trois compagnies où chacune est commandée par un officier de l’armée régulière de manière à utiliser ces hommes de la manière la plus efficace possible, contrairement à Montcalm qui se contentait de mélanger parmi les troupes des miliciens et des soldats réguliers. C’est donc finalement le 20 avril 1760 qu’il marche sur Québec avec l’armée française, dans l’intention de débarquer à Sillery et de se jeter entre Québec et les 1 500 hommes que le général James Murray a distribués dans des postes avancés de Lorette et de Sainte-Foy. Lorsque les hommes de Lévis atteignent Pointe-aux-Trembles, la bataille de Sainte-Foy est commencée. Croyant avoir l’avantage par son artillerie au détriment d’un nombre de soldats suffisant contre les troupes françaises, les Britanniques sont malgré tout attaqués sur leur flanc gauche, menacés d’enveloppement. Lévis fait donc reculer les lignes anglaises et les brise par la même occasion, vainquant ainsi l’ennemi grâce au courage de ses soldats et ses talents de commandant. Par la suite, il assiège immédiatement la ville, mais ne peut la reprendre, l’arrivée de renforts britanniques rendant toute tentative en ce sens illusoire. Il se retranche alors sur l’île Sainte-Hélène, près de Montréal, et brûle les drapeaux français lors de la capitulation de 1760 pour les soustraire à l’ennemi.

À son retour en France en 1761, il est nommé lieutenant général et on l’informe qu’il doit servir dans l’armée du Bas-Rhin, sous les ordres du prince de Soubise. Cependant, Lévis ne se montre pas très enthousiaste à combattre à nouveau et ne se présente ainsi devant son supérieur militaire qu’au début de décembre 1761. À la veille de Noël de la même année, il quitte les camps militaires en Allemagne et retourne à Paris, pour épouser Gabrielle-Augustine, fille de Gabriel Michel de Doulon, trésorier général de l’artillerie et administrateur de la Compagnie des Indes. Par la suite, Lévis retourne au front et s’illustre à la bataille de Nauheim, se faisant remarquer pour s’être emparé des canons de l’ennemi anglais.

Lorsque la guerre de Sept Ans prend fin, en 1763, il quitte le service actif de l’armée et, en 1765, il devient gouverneur de l’Artois. Ses fonctions l’amènent à siéger aux États d’Artois.

En 1771, il est nommé commandant de l’une des quatre compagnies des Gardes du Corps de Monsieur. Par la suite, il se consacre essentiellement au développement de sa province. En particulier, il améliore les communications en faisant construire un canal entre Béthune et la Lys. Il fait aménager une route entre les villes de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer.

En 1783, Lévis est élevé à la dignité de maréchal de France et un an plus tard, sa seigneurie d’Avesne-le-Comte est érigée en duché de Lévis.

Durant la guerre d’indépendance américaine, il correspond de manière amicale avec son ancien ennemi James Murray, devenu gouverneur de Minorque. Il se fait un plaisir de lui rendre certains services, comme de fournir des passeports à des officiers devant traverser la France pour retourner en Angleterre.

Trois ans plus tard, toujours dans le souci de contribuer au bien-être de sa province, il désire présider les États d’Artois. C’est en les présidant qu’il meurt à Arras le 26 novembre 1787.

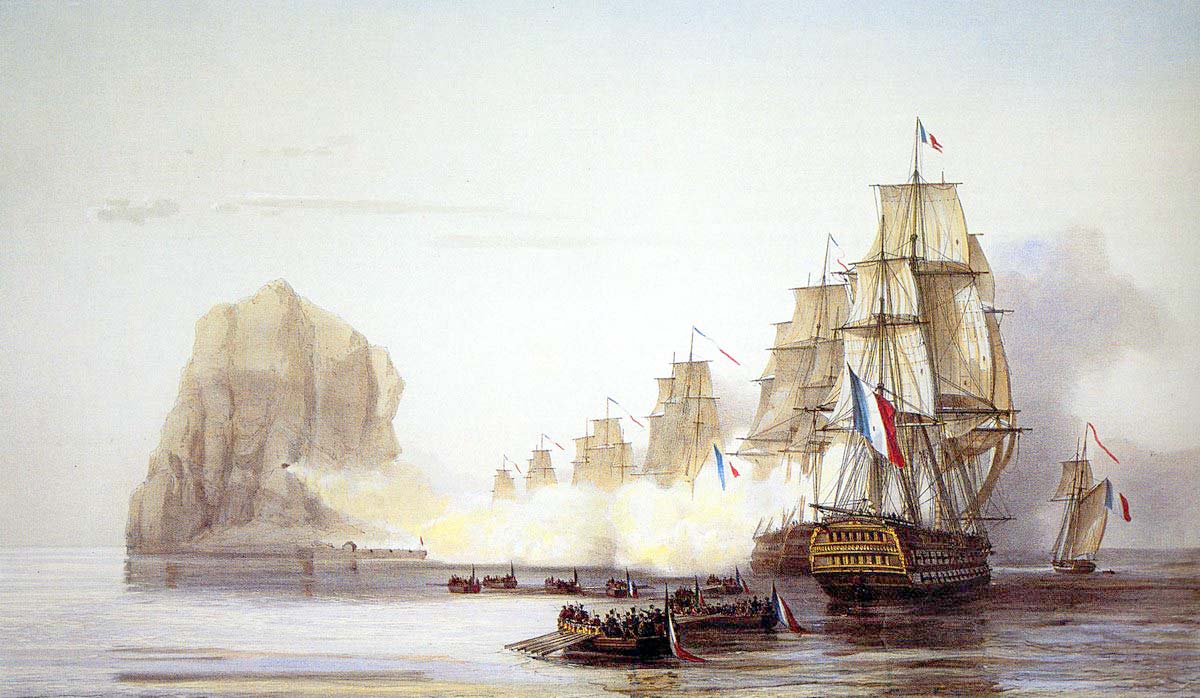

31 mai 1805 : attaque du rocher du Diamant (Martinique).

Les Britanniques occupent l’îlot au large de la Martinique depuis janvier 1804 dans le cadre de la guerre que se livrent les Français et les Anglais pour le contrôle des Antilles. Le rocher du diamant est un promontoire permettant de surveiller le canal entre la Martinique et l’île de Sainte Lucie (plus au Sud). Défendu par une petite garnison (une centaine d’hommes) et des canons hissés à son sommet, le rocher remplit la fonction d’un « vaisseau immobile » de sa majesté d’où le nom donné par l’amirauté britannique, HMS Diamond Rock. Le futur contre-amiral français Cosmao en attaquant la garnison retranchée sur l’îlot, perce d’un coup de boulet de canon les citernes d’eau, obligeant celle-ci à se rendre une semaine plus tard.

31 mai 1809 : mort à 40 ans du maréchal d’Empire Jean Lannes.

Engagé volontaire en 1792, il fait ses premières armes sur le front pyrénéen, puis dans l’armée d’Italie où, général de brigade, il est remarqué par Bonaparte lors de la bataille du pont d’Arcole. Il participe ensuite à la campagne d’Égypte et est élevé au rang de général de division.

Lors de la seconde campagne d’Italie (1799-1800), il dirige l’avant-garde de l’armée française. Il remporte son plus grand succès à la bataille de Montebello le . Son intelligence et son aptitude au combat sont confirmées lors de la bataille de Marengo cinq jours plus tard. Il est ensuite ministre plénipotentiaire au Portugal où il se heurte aux diplomates britanniques et portugais. En 1804, Napoléon l’élève à la dignité de maréchal d’Empire et lui donne le commandement du cinquième corps de l’armée des côtes de l’Océan.

Il participe à la campagne d’Allemagne achevée à Austerlitz (). Ayant quitté l’armée à la dissolution de la Troisième Coalition, il est rappelé par Napoléon lorsque la Prusse déclare la guerre à la France et suit l’Empereur dans sa campagne de Prusse et de Pologne : après la bataille d’Iéna (), il est chargé de pourchasser l’armée russe de Bennigsen, qu’il écrase à la bataille de Pułtusk. Il prend part à la bataille de Friedland où il combat encore en infériorité numérique. Le , il est fait duc de Montebello puis envoyé en Espagne où il remporte la bataille de Tudela, puis mène le second siège de Saragosse.

En 1809, il participe à la deuxième campagne d’Autriche, durant laquelle Vienne est de nouveau prise par les Français. Mais le , durant la bataille d’Essling, le maréchal Lannes, après avoir vu son ami le général Pouzet se faire tuer d’une balle perdue, est frappé à son tour par un boulet de trois livres qui le blesse gravement aux jambes. Malgré les tentatives des médecins, il meurt le , à l’âge de 40 ans.

Au cours de sa carrière, Lannes a démontré des qualités d’attaquant (Saragosse, Montebello), de chef d’avant-garde (Friedland, Aspern-Essling) ou de manœuvrier (Ulm, Iéna) qui en font, avec Davout, l’un des meilleurs commandants dont ait disposé Napoléon. Celui-ci dira de lui à Sainte-Hélène : « Lannes, le plus brave de tous les hommes […] était assurément un des hommes au monde sur lesquels je pouvais le plus compter […] L’esprit de Lannes avait grandi au niveau de son courage, il était devenu un géant […] ».

31 mai 1911 : naissance de l’économiste Maurice Allais, défenseur de la souveraineté nationale.

Maurice Allais, né le à Paris et mort le à Saint-Cloud, est un économiste et physicien français, prix de la Banque de Suède en 1988.

Issu d’un milieu modeste, il sort major de l’École polytechnique et rejoint le Corps des mines. Sa vocation d’économiste naît d’un voyage d’études aux États-Unis pendant la Grande Dépression, où il est frappé par la misère et l’incompréhension des élites face aux événements. Ce besoin de comprendre l’amène à s’intéresser à l’économie comme autodidacte et à écrire À la recherche d’une discipline économique (1943).

Son objectif est alors d’établir une théorie générale qui soit en accord rigoureux avec les données de l’observation, et cet ouvrage sera à l’origine de tous ses travaux suivants. Avec ce critère fondamental de l’expérience, il remet en question les « vérités établies » si elles lui semblent incompatibles avec les données de l’observation, ce qui l’a amené à soutenir des propositions iconoclastes, qui ne seront pas toujours accueillies favorablement.

Jusqu’en 1960, il mène en parallèle des travaux en physique et en économie, et œuvre pour le rapprochement de sciences qu’il estime trop séparées : économie, sociologie, psychologie notamment. Ses travaux mettent au jour de nouveaux concepts en économie, parmi lesquels le paradoxe d’Allais, une théorie générale des surplus distribuables, une théorie des choix aléatoires, les principes de la règle d’or et une théorie de la dynamique monétaire, et en physique, l’effet Allais (qui ne fait pas l’objet d’un consensus de la communauté scientifique).

Titulaire de la chaire d’économie de l’École des mines de Paris pendant quarante ans, il enseigne aussi à l’université, à Genève ou aux États-Unis. Il est aussi directeur de recherche au CNRS pendant trente ans.

Maurice Allais reçoit en 1988 le prix de la Banque de Suède pour « ses contributions pionnières à la théorie des marchés et à l’utilisation efficiente des ressources », qui font notamment référence à ses travaux réalisés comme amateur.

Maurice Allais a conceptualisé la souveraineté nationale principalement à travers une critique de la mondialisation libérale et une réflexion sur le rôle de l’État dans l’économie. Sa pensée évolue nettement au fil du temps : d’abord favorable à une intégration européenne fondée sur une homogénéité économique et sociale, il devient par la suite l’un des principaux critiques de la construction européenne telle qu’elle s’est opérée, dénonçant la perte de souveraineté monétaire et économique des États.

Il insiste sur le fait que la monnaie est un attribut essentiel de la souveraineté. Selon lui, l’abandon de la création monétaire nationale prive l’État d’un levier fondamental pour financer ses politiques et gérer les crises. Il critique la monnaie unique européenne, qui oblige les États à renoncer à ce pouvoir, les plaçant dans une situation de dépendance vis-à-vis des marchés financiers et des institutions supranationales.

A ses yeux, le bon fonctionnement de l’économie de marché nécessite un cadre institutionnel défini par la nation souveraine. Il considère que la libéralisation des échanges n’est souhaitable qu’entre pays de niveau de développement comparable ; sinon, elle engendre chômage et désindustrialisation. La souveraineté nationale est donc la condition de la capacité d’un État à protéger ses intérêts économiques et sociaux.

Il propose une réforme radicale de la fiscalité, où l’État, représentant la collectivité nationale, prélèverait toutes les rentes économiques par un impôt sur le capital. Il s’oppose à la fiscalité sur le travail et les revenus, estimant que la collectivité a un droit supérieur sur les ressources issues du capital, ce qui renforce le rôle central de l’État souverain dans la redistribution et la justice sociale.

Corollairement, il dénonce le « libre-échangisme mondialiste » qui, selon lui, affaiblit la souveraineté nationale en soumettant les économies à la concurrence de pays à bas salaires et à des marchés financiers dérégulés. Il prône une préférence communautaire et la protection des marchés nationaux ou régionaux pour préserver la capacité des États à décider de leur politique économique.

Allait voyait voit dans la perte de souveraineté un danger pour la démocratie, la justice sociale et la stabilité économique. Sa réflexion s’inscrivait dans une défense du cadre national comme espace privilégié de la décision politique et de la protection de l’intérêt général face à la mondialisation et à l’intégration supranationale.

31 mai 1915 : premier raid de Zeppelin sur Londres.

On en compte une vingtaine durant l’année 1915. Ce même jour, René Fonck, le futur as de la chasse française (75 victoires homologuées, 142 probables) obtient son brevet de pilote.

Les Zeppelin sont utilisés comme bombardiers pendant la Première Guerre mondiale, mais ne montrent pas une grande efficacité. Au début du conflit, le commandement allemand fonde de grands espoirs sur ces aéronefs, car ils semblent avoir des avantages irrésistibles en comparaison avec les avions de l’époque : ils sont presque aussi rapides, transportent plus d’armement, ont une plus grande charge utile de bombes et un rayon d’action et une résistance très supérieurs. L’empire allemand possède alors la meilleure flotte de grands dirigeables du monde avec au 1er douze dirigeables militaires, dont neuf Zeppelins géants à structure rigide partagés alors essentiellement au service de la troupe aérienne de l’armée impériale allemande, sans compter la flotte civile (une douzaine de Zeppelins) en cours de militarisation. Ces avantages ne se traduisent pas dans les faits.

En France, le lieutenant de vaisseau Yves Le Prieur invente les « fusées-torpilles », ancêtres des roquettes sur aéronefs, pour les détruire.

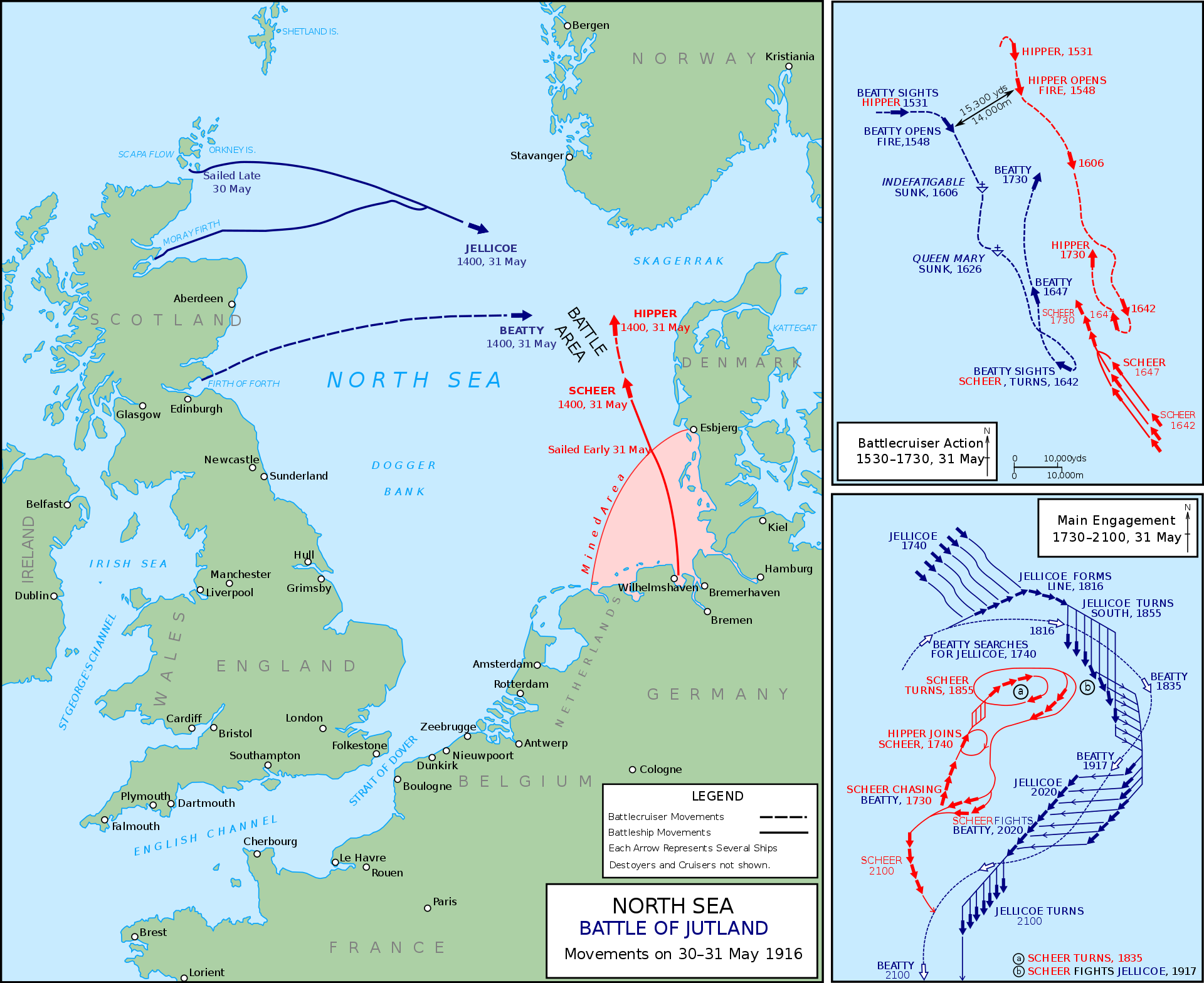

31 mai 1916 : bataille navale du Jutland (Mer du Nord).

Une bataille navale oppose, au large du Danemark, 37 navires britanniques à 21 allemands. Ces derniers, sous le commandement de l’amiral von Scheer, évitent l’encerclement et obligent la Royal Navy, commandée par l’amiral Jellicoe, à rompre le combat.

Une bataille navale oppose, au large du Danemark, 37 navires britanniques à 21 allemands. Ces derniers, sous le commandement de l’amiral von Scheer, évitent l’encerclement et obligent la Royal Navy, commandée par l’amiral Jellicoe, à rompre le combat.

Les pertes sont lourdes des deux côtés et le résultat indécis. C’est la plus grande bataille navale de la guerre 14-18. La Royal Navy sort quelque peu humiliée de cette bataille navale, la plus importante du conflit. Il n’en reste pas moins que la marine allemande, fragilisée, devra à partir de là renoncer à gagner la haute mer. Elle se cantonnera à la guerre sous-marine.

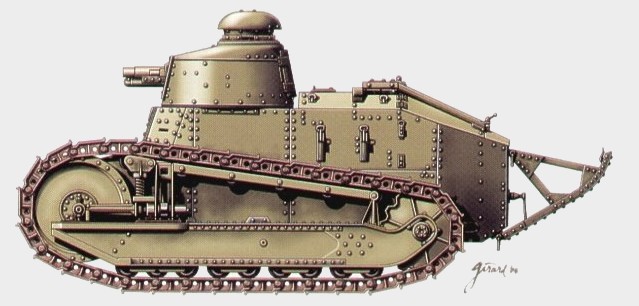

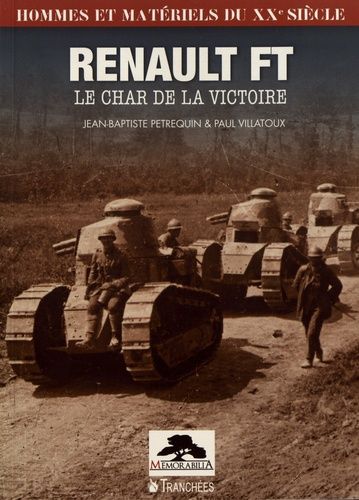

31 mai 1918 : baptême du feu du char Renault FT (Chaudun-Ploisy).

Une trentaine de nouveaux chars Renault FT sont engagés dans l’urgence aux côtés de la division marocaine afin de conserver le saillant de Reims face à la progression allemande.

Lire aussi sur TB :

- Le char jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale

- La problématique des chars en France 1920-1939

- Prototypes et chars atypiques de la Première Guerre mondiale

31 mai 1940 : le torpilleur français, de la classe Bourrasque, « SIROCO » est coulé durant l’opération Dynamo (évacuation de Dunkerque).

Le navire participe aux premières opérations en . Le il est touché par une bombe de l’aviation allemande qui n’explose pas. Après avoir détruit plusieurs sous-marins allemands dans le détroit du Pas-de-Calais, le Siroco participe à la bataille de Dunkerque. Le , il permet une première évacuation vers Douvres de 600 soldats.

Le , le navire embarque cette fois entre 750 et 930 hommes, principalement du 92e régiment d’infanterie et du 16e régiment d’artillerie. Vers 2 heures, le bateau évite une première attaque de deux torpilles issues d’un Schnellboot avant d’être touché par une deuxième salve à l’arrière, ce qui détruit les hélices et stoppe le Siroco. Un Stuka attaque ensuite le navire et provoque une explosion au niveau de la soute à munitions. Des soldats sont recueillis par deux bateaux britanniques et un polonais. Le bilan est de 270 rescapés et de 660 à 680 morts et disparus.

31 mai 1945 : conflit franco-britannique (Damas).

Voulant faire revivre les accords Sykes-Picot (1916) qui accordent à la France la région aujourd’hui constituée de la Syrie et du Liban, la France bombarde Damas (29 mai) agitée par des revendications indépendantistes se fondant sur l’indépendance donnée par le général Catroux (25 décembre 1941). Le bombardement ne fait qu’envenimer la situation. Les Britanniques imposent alors leur médiation au général de Gaulle.

31 mai 1991 : fin théorique de la guerre en Angola (Lisbonne).

Le président angolais Dos Santos signe avec Jonas Savimbi, le chef de l’UNITA, un accord de paix qui met, théoriquement, fin à 15 ans de guerre civile. Guerre coloniale, idéologique, économique, ethnique… ce conflit très meurtrier n’a réellement pris fin qu’à la mort de Savimbi en 2002.

31 mai 1961 : lancement du sous-marin d’attaque MINERVE aux chantiers navals de Nantes.

La Minerve (indicatif visuel S647) est un sous-marin d’attaque à propulsion diesel-électrique français de la classe Daphné (800 tonnes, dit « à hautes performances »). Mis à flot le , il disparaît corps et biens avec ses 52 membres d’équipage au large de Toulon le .

Les causes de la perte du bâtiment n’avaient pu être établies en 1968. La découverte de l’épave en 2019 conduit à retenir que le naufrage serait dû à une soudaine entrée d’eau, causée par une avarie du schnorchel, possiblement consécutive à un abordage avec un bateau.

Après des recherches infructueuses menées de 1968 à 1970, l’épave est finalement retrouvée en 2019 lors de nouvelles recherches engagées par le ministère des Armées sur l’insistante demande des familles des marins disparus. Le bâtiment repose par 2 230 m de fond, à 45 km au large de Toulon.

Parmi les onze sous-marins de cette classe construits en France pour la Marine nationale, deux disparurent en mer, la Minerve en 1968 et l’Eurydice en 1970 au large de Saint-Tropez.

31 mai 1962 : exécution du SS Adolph Eichmann (Tel Aviv).

Enlevé le 11 mai 1960 à Buenos Aires par un commando du Mossad, Eichmann est jugé après 14 ans de cavale, lors d’un procès retentissant en Israël. Il est exécuté par pendaison et ses cendres jetées dans les eaux internationales de la Méditerranée.