31 mars 1146 : Bernard de Clairvaux prêche la seconde Croisade à Vézelay en présence du roi Louis VII.

La deuxième croisade (1146-1149) est une expédition des chrétiens d’Occident vers la Terre sainte qui est lancée en décembre 1145 par le pape Eugène III à la suite de la prise d’Édesse par l’atabeg seldjoukide de Mossoul en 1144, suivi de la conquête du comté d’Édesse, qui met en danger les États latins d’Orient, issus de la première croisade (1095-1099).

La deuxième croisade (1146-1149) est une expédition des chrétiens d’Occident vers la Terre sainte qui est lancée en décembre 1145 par le pape Eugène III à la suite de la prise d’Édesse par l’atabeg seldjoukide de Mossoul en 1144, suivi de la conquête du comté d’Édesse, qui met en danger les États latins d’Orient, issus de la première croisade (1095-1099).

Prêchée en France et dans le Saint-Empire par Bernard de Clairvaux en 1146, l’expédition en Terre sainte commence avec la participation du roi de France Louis VII, accompagné de son épouse, Aliénor d’Aquitaine, et de l’empereur Conrad III, par la traversée de l’Empire byzantin par voie de terre. Arrivés sur place à la fin de 1147, les Croisés subissent plusieurs défaites face aux Turcs seldjoukides, puis à Damas, qu’ils ne parviennent pas à prendre (juillet 1148), de sorte que l’expédition s’achève en 1149 par un retour à la situation de 1146.

Néanmoins, certains historiens comme Pierre Bauduin remarquent que la présence de Bernard à Vézelay n’est attestée par aucune source de l’époque et qu’il ne subsiste pas la moindre partie du sermon.

Cette expédition vers la Terre sainte est associée avec des opérations sur deux autres théâtres de conflit des Chrétiens d’Occident : la péninsule Ibérique, où a lieu depuis le Xe siècle la guerre de reconquête des chrétiens sur les musulmans, et pays de mer Baltique, où ils sont aux prises avec populations païennes (polythéistes), principalement slaves.

31 mars 1547 : mort à 52 ans du roi chevalier François 1er.

François 1er, né sous le nom de François d’Angoulême le à Cognac et mort le à Rambouillet, est un roi de France ayant régné du , jour de son sacre, à sa mort en 1547. Fils de Charles d’Orléans et de Louise de Savoie, il appartient à la branche de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne.

François 1er est considéré comme le roi emblématique de la période de la Renaissance française. Son règne, ponctué de guerres et d’importants faits diplomatiques, permet néanmoins un développement important des arts et des lettres en France.

François 1er est considéré comme le roi emblématique de la période de la Renaissance française. Son règne, ponctué de guerres et d’importants faits diplomatiques, permet néanmoins un développement important des arts et des lettres en France.

Il possède un puissant rival en la personne de l’empereur Charles Quint et doit compter sur les intérêts diplomatiques du roi Henri VIII d’Angleterre, toujours désireux de se placer en allié de l’un ou l’autre camp. François 1er enregistre succès et défaites mais interdit à son ennemi impérial de concrétiser ses rêves, dont la réalisation toucherait l’intégrité du royaume de France. L’antagonisme des deux souverains catholiques entraîne de lourdes conséquences pour l’Occident chrétien : il facilite la diffusion des idées de la Réforme naissante et surtout permet à l’Empire ottoman de s’installer aux portes de Vienne en s’emparant de la quasi-totalité du royaume de Hongrie.

La constitution de ce qui deviendra sous les Bourbons la monarchie absolue et les besoins financiers liés à la guerre et au développement des arts induisent la nécessité de contrôler et optimiser la gestion de l’État et du territoire. François 1er introduit une série de réformes touchant à l’administration du pouvoir et en particulier à l’amélioration du rendement de l’impôt, réformes mises en œuvre et poursuivies sous le règne de son fils et successeur, Henri II.

Sur 32 années de règne, François 1er en a consacré environ 17 à la guerre, en Italie et aux frontières du royaume. La guerre a aussi ravagé l’intérieur du territoire lors de deux invasions de la Provence et d’incursions impériales et anglaises en Picardie, en Champagne et en Languedoc.

La mémoire collective a surtout retenu la figure du roi chevalier armé par Bayard à l’issue du triomphe de Marignan. Mais la victoire de Marignan est une victoire qui cache une forêt de défaites et de rencontres indécises, notamment la bataille de Pavie qui, en 1525, valut au roi plus d’un an de captivité en Espagne, amorça l’hégémonie de la monarchie des Habsbourg et compromit l’aventure italienne des Valois.

31 mars 1814 : les troupes de la Sixième Coalisation entrent dans Paris.

La guerre de la Sixième Coalition (1813-1814) est une guerre qui oppose une coalition d’États européens (la Sixième Coalition) — composée du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et de l’Empire russe, rejoints plus tard par le royaume de Prusse, puis par la Suède, l’empire d’Autriche et un certain nombre d’États allemands — à la France de Napoléon 1er, encore soutenue par l’Italie, le Danemark et un certain nombre d’États allemands.

Environ 2,5 millions de soldats ont combattu au cours de ce conflit (incluant la campagne de Russie) et les pertes humaines se sont élevées à au moins 2 millions d’hommes (disparus, blessés, ou morts). On inclut dans ce décompte les batailles de Smolensk, la Moskova, Lützen, Dresde et celle de Leipzig.

Le dernier acte de cette coalition se joue sur le territoire national : la campagne de France.

En 1814, se forme une alliance entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, l’Empire russe, le royaume de Prusse et l’empire d’Autriche. Des séries de victoires (batailles de Champaubert, Montmirail, Montereau, etc.) sont remportées par Napoléon 1er à la tête d’une armée de jeunes recrues inexpérimentées et diminuée (les jeunes conscrits de 1814, les Marie-Louise, malgré leur courage, ne sont pas à la hauteur de leurs aînés) et largement dépassée en nombre. Les troupes françaises parviennent toutefois à ralentir l’ennemi dans sa pénétration du territoire français. Mais les pertes initiales, en Russie et en Allemagne, sont cependant trop importantes pour être compensées lors de ce dernier acte. La trahison de Marmont et la reddition de Paris obligent Napoléon à abdiquer à Fontainebleau. L’intention de Napoléon était de le faire en faveur de son fils (Napoléon II), mais les puissances alliées exigent une abdication inconditionnelle, qu’il signe le . Les alliés occupent Paris le , et, le , Soult livre à Toulouse la dernière bataille de la campagne de France.

Le , le Sénat vote la déchéance de l’Empereur. Napoléon abdique à Fontainebleau (traité de Fontainebleau) le 11 avril. On lui donne par la suite la souveraineté de l’île d’Elbe. En , s’ouvre le congrès de Vienne qui redessine les frontières de l’Europe.

31 mars 1814 : bataille de Courtrai.

La bataille de Courtrai a eu lieu le près de Courtrai, dans l’actuelle Belgique alors annexée par la France. Elle prend place dans le cadre des guerres de la Sixième Coalition et, plus précisément, dans celui de la campagne de France où l’empereur Napoléon tente d’éviter ou d’arrêter l’invasion de la France et de conserver son trône. Elle voit s’affronter des troupes du royaume de Saxe, soutenues par des unités prussiennes, sous les ordres du général saxon Johann von Thielmann, et le corps d’armée français du général Nicolas-Joseph Maison.

***

Au milieu de février 1814, dans l’ouest de la Belgique, les forces de la coalition, commandées par Charles-Auguste de Saxe-Weimar, comptent environ 25 000 hommes avec 56 canons : 20 000 de l’armée royale saxonne, 2 800 du duché d’Anhalt, 850 de Saxe-Weimar, 650 de Schwarzbourg-Rudolstadt, plus deux régiments cosaques commandés par Bichalov et Rebreïev. Le corps prussien de Bülow, après une tentative infructueuse contre Anvers, se sépare de l’armée du Nord pour aller rejoindre l’armée prussienne principale, commandée par Blücher, dans la région de Laon. Cependant, les Prussiens laissent en observation devant Tournai la division de Borstell avec 8 000 fantassins, 1 400 cavaliers et 16 canons, plus le corps franc du major Hellwig devant Courtrai. Le général Maison n’a que 10 000 à 12 000 hommes de troupes de ligne mais, selon le terrain des opérations, il peut faire appel aux garnisons des forteresses d’Anvers, Ostende, Maubeuge, etc., qui totalisent 30 000 hommes environ.

Du 18 au 24 mars, le duc de Saxe-Weimar fait une tentative pour s’emparer de Maubeuge et fait bombarder la ville, sans succès. Les Saxons ne font pas de nouvelle tentative contre la ville, se contentant d’en mener le blocus depuis Recquignies. Le corps saxon de Johann von Thielmann est envoyé fourrager autour de Lille où il est repoussé par une contre-attaque du général Castex, tandis que les Prussiens de Borstell se dirigent vers Laon pour rejoindre l’armée de Blücher.

Le 24 mars, le corps du général Maison part de Lille en faisant croire aux coalisés qu’il a l’intention de débloquer Maubeuge. En fait, il se dirige au nord, vers les environs de Gand, pour recevoir la division Roguet qui quitte Anvers où elle n’est plus nécessaire. Ainsi renforcé, Maison fait mine de menacer Bruxelles, obligeant le duc de Saxe-Weimar à déplacer ses forces. Le corps d’armée de Maison, fort de 6 000 fantassins, 1 200 cavaliers et 20 canons, disperse le détachement de Hellwig et entre à Gand le 26 mars, faisant prisonnier la plus grande partie d’un bataillon de volontaires belges récemment levés par la Coalition, tandis que les cosaques de Bichalov se replient vers Melle. Le duc de Saxe-Weimar rassemble 10 000 hommes et 30 canons autour d’Alost pour couvrir Bruxelles et attend l’arrivée du corps hanovrien venu du Rhin, commandé par Wallmoden, tandis que Thielemann marche vers Audenarde avec 10 000 hommes pour attaquer le flanc de Maison. Ce dernier évacue Gand, fait sa jonction avec la division Roguet, qui lui apporte 5 000 hommes et 14 canons, et se retourne contre Thielemann, désormais inférieur en nombre.

Le 31 mars à 6 h du matin, les forces de Maison et de Thielmann s’affrontent devant Courtrai : le corps saxon aligne 10 000 fantassins, 700 cavaliers et 20 canons. Le corps français comprend les divisions Roguet, Solignac et Barrois. Les Saxons attaquent l’avant-poste français de Zwevegem mais sont débordés sur leurs deux ailes par les Français. Le combat s’achève par la défaite des Saxons qui perdent 600 tués, 600 prisonniers et trois canons, et doivent se replier sur Audenarde. Maison fait une tentative infructueuse pour s’emparer de Tournai, dont la garnison a été renforcée pendant la nuit, puis retourne à Lille.

Le duc de Saxe-Weimar fait sa jonction avec Thielemann : son armée, renforcée par la division de Wallmoden et celle du général saxon Gablenz, aligne 30 000 hommes et 78 canons. Le blocus d’Anvers est laissé aux troupes suédoises de Bernadotte récemment arrivées en Belgique. Maison, après avoir approvisionné Maubeuge, arrive à Valenciennes le 5 avril et se prépare à faire face à une nouvelle offensive des Coalisés quand il apprend l’issue de la bataille de Paris et l’abdication de Napoléon (), ce qui met fin aux opérations.

Un armistice est conclu le 12 avril, laissant aux Français la possession des places qu’ils occupent. La ligne de démarcation, suit le cours de la Sambre de Landrecies à Maubeuge, puis la frontière du département du Nord jusqu’à Menin, la route de Menin à Thourout, et atteint la mer du Nord entre Ostende et Blankenberge.

À l’issue du traité de Paris du , les Français doivent évacuer les places qu’ils tenaient encore en Flandre belge. Courtrai et l’ensemble de la Belgique restent sous un régime provisoire d’occupation alliée jusqu’au congrès de Vienne qui les rattache au royaume uni des Pays-Bas sous la couronne du prince hollandais Guillaume 1er d’Orange.

Les combats dans le Nord de la France et dans l’actuelle Belgique sont passés relativement inaperçus en comparaison des opérations principales dans le nord-est de la France, entre la Champagne et Paris.

31 mars 1928 : Le service militaire est réduit à un an (France).

Loi Painlevé. Précédemment les obligations militaires étaient de 18 mois ( depuis le 1er avril 1923) et de 3 ans (depuis le 7 aout 1913). Il faudra attendre le 17 mars 1936 pour que le service militaire passe à 2 ans.

31 mars 1936 : bataille de Maichew (Ethiopie).

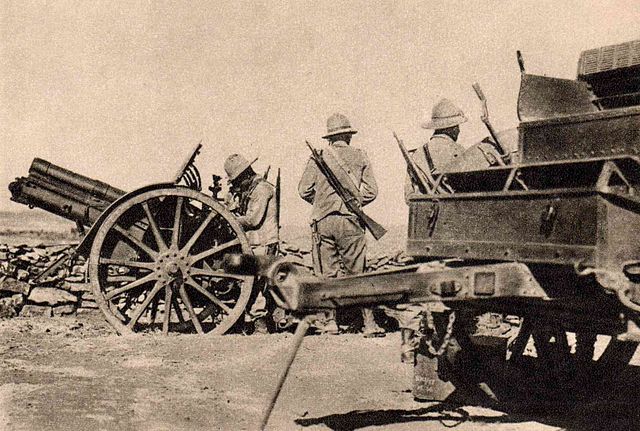

Battus de manière très nette lors de la bataille d’Adoua (1er mars 1896) par les forces éthiopiennes, les Italiens attendent près de 40 ans la revanche que Mussolini concrétise grâce à l’exploitation d’un incident que la SDN (Société Des Nations) ne parvient pas à régler. La guerre est déclarée le 3 octobre 1935. Mussolini se dit « prêt à commettre un péché d’excès mais jamais un d’insuffisance » et envoi au total près de 500 000 hommes avec leur armement le plus moderne pour conquérir l’un des plus vieux empires connus de l’Histoire (mais aussi un État indépendant membre de la SDN).

Très faiblement armée et peu entraînée, l’Éthiopie résiste tant bien que mal durant sept mois à l’invasion au prix de très lourdes pertes. La bataille de Maichew est catastrophique pour les Ethiopiens qui en voulant contre-attaquer massivement et de manière conventionnelle, s’exposent dangereusement. Les Italiens utilisent toutes les armes disponibles (avions, chars, gaz de combat,..). La retraite éthiopienne, tout aussi meurtrière, s’effectue sous les bombardements à l’Ypérite. Dès lors, la guerre est perdue mais les combats vont durer jusqu’en mai.

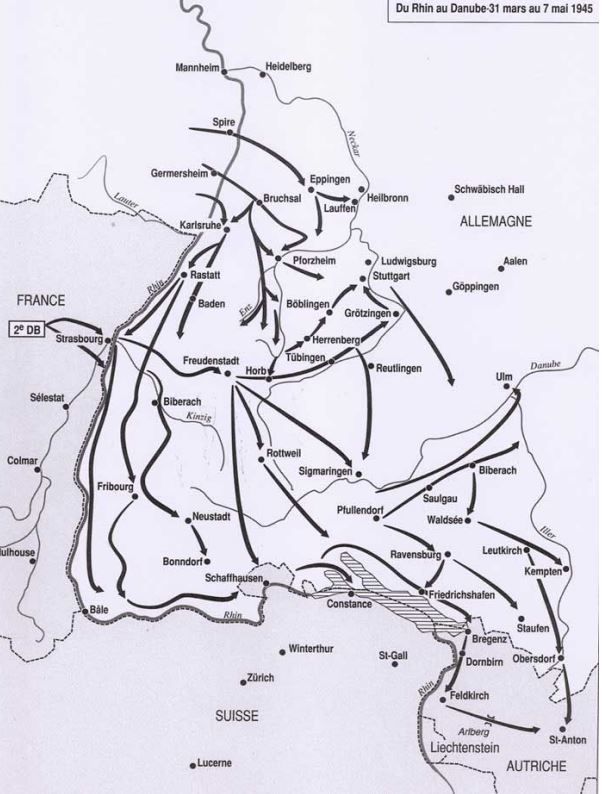

31 mars 1945 : le général Jean de Lattre de Tassigny et la 1re Armée franchissent le Rhin.

Le Général de Gaulle lui avait envoyé l’ordre suivant : « Mon cher général, il faut que vous traversiez le Rhin, même si les Américains ne s’y prêtent pas, dussiez-vous le traverser en barques. Il y a là une question d’intérêt national. Karlsruhe et Stuttgart vous attendent, si même elles ne vous désirent pas. »

L’objectif est de trouver la zone de franchissement du Rhin la plus favorable à l’armée française, qui vient d’achever la campagne de France avec ses Alliés. Après le télégramme du 29 mars, les choses s’accélèrent.

L’objectif est de trouver la zone de franchissement du Rhin la plus favorable à l’armée française, qui vient d’achever la campagne de France avec ses Alliés. Après le télégramme du 29 mars, les choses s’accélèrent.

Dans la nuit du 30 au 31 mars, les propulsistes du 101e et 17e régiment du génie, du 211e bataillon du génie transportent les troupes françaises sur l’autre rive du fleuve. L’assaut est donné sur Mechtersheim, Germersheim et Spire, à cent kilomètres au sud de Francfort. Dans la soirée du 31 mars 1945, les moyens de franchissement du fleuve sont mis en place à travers des têtes de pont sur la rive droite du Rhin.

L’établissement de ponts flottants et de ponts fixes permettent aux véhicules et aux blindés de franchir le fleuve. C’est le début de la campagne pour la rive droite du Rhin, alors que la bataille d’Allemagne (localisée essentiellement sur la rive gauche) a commencé le 8 février précédent. L’Allemagne s’effondrera en moins de quarante jours. Le 7 avril 1945, les généraux de Gaulle, de Lattre de Tassigny et Dromard, commandant le Génie de la 1re armée, ainsi qu’André Diethem, ministre de la guerre et le colonel Ythier, chef de corps du 101e RG, empruntent le pont flottant pavoisé aux couleurs françaises.

Le général de Lattre tire les leçons de l’opération : “Pour toute l’Armée, le 31 mars est un jour de fierté. Mais l’Arme du Génie a le droit de garder avec un particulier orgueil le culte de cette journée durant laquelle le 101e Régiment du Génie du Colonel Ythier a glorieusement acquis son titre de “Régiment du Rhin”. Ses sacrifices ont préparé une lumineuse journée de Pâques.”

Sur 90 propulsistes, 34 sont morts ou disparus, une vingtaine sont blessés.

31 mars 1954 : l’URSS demande son entrée dans l’OTAN.

L’URSS demande officiellement son intégration à l’OTAN, aux 3 puissances occupantes (en Allemagne). Le conseil de l’Atlantique Nord répond défavorablement le 23 avril 1954. Le 14 mai 1955, le pacte de Varsovie naît.

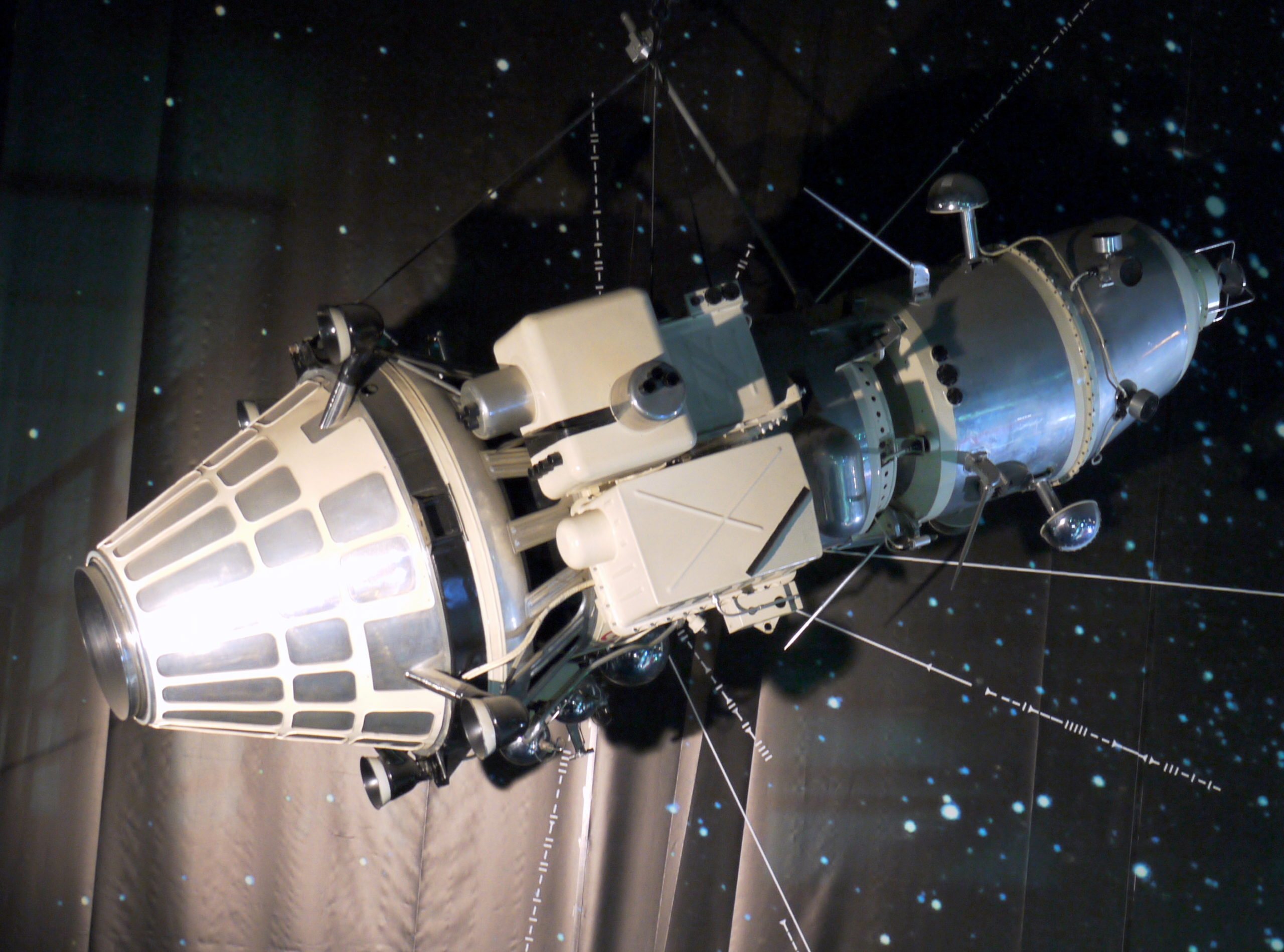

31 mars 1966 : lancement de Luna 10 (Baïkonour – actuel Kazakhstan).

L’URSS parvient à mettre en orbite autour de la lune le satellite Luna 10 qui va effectuer 460 révolutions et transmettre pendant près de 2 mois une moisson de données. C’est une première mondiale.

Même si la guerre froide est entrée dans une phase de relative détente depuis la fin de la crise des missiles à Cuba (fin 1962), la compétition en matière de conquête spatiale reste intense entre USA et URSS et ce nouveau succès soviétique met la pression sur le programme Apollo.

31 mars 1994 : mort de Léon Degrelle.

Léon Degrelle, né le à Bouillon (Belgique) et mort le à Malaga (Espagne), est un journaliste, écrivain, et directeur de presse engagé dans la mouvance catholique belge. Il entama ensuite une carrière politique, en fondant le mouvement Rex, au départ parti nationaliste proche des milieux catholiques, qui devint rapidement un parti fasciste, puis durant la Seconde Guerre mondiale, se rapprocha du national-socialisme, pour finir dans la collaboration avec l’occupant allemand.

Combattant sur le front de l’Est avec la 28e division SS Wallonien, il termina la guerre en tant que SS-Sturmbannführer et Volksführer der Wallonen. Exilé en Espagne en 1945, il est naturalisé en 1954.