8 avril 1682 : création de la Louisiane.

En 1682, René-Robert Cavelier de La Salle, venu de la Nouvelle-France, explore le bassin du Mississippi jusqu’à son embouchure et donne à cet immense territoire le nom de Louisiane en l’honneur du roi de France, Louis XIV. Pierre Le Moyne d’Iberville débarque en Louisiane en 1699 et fonde Biloxi, qui deviendra la première capitale de la Louisiane. Précédemment (1698), d’Iberville avait demandé à Louis XIV d’établir une colonie française sur le Mississippi en présentant le territoire de la Louisiane comme s’étendant du 29e au 50e degré de latitude.

Au XVIIIe siècle, le territoire de Louisiane s’étend des Grands Lacs jusqu’au golfe du Mexique. Il comprend alors une bonne partie de ce qui allait devenir le centre-ouest des États-Unis, dont dix États américains actuels (Arkansas, Dakota du Sud, Dakota du Nord, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, et la Louisiane actuelle) ainsi que des parcelles des futurs Colorado, Wyoming, Minnesota et Texas.

8 avril 1802 : rencontre pacifique franco-britannique

Chargés de cartographier le littoral australien par leur commandements respectifs, les deux marins pourtant ennemis (CV Nicolas Baudin pour la corvette française Géographe et Matthew Flinders pour la corvette britannique Investigator), se rencontrent pacifiquement dans la baie qui porte toujours son nom en souvenir de ce jour (baie dans le Sud de l’Australie).

8 avril 1904 : signature de « l’Entente cordiale ».

Le Royaume-Uni et la France signèrent le une série d’accords bilatéraux que l’on désigne généralement sous le nom d’« Entente cordiale ». Ils y résolvaient plusieurs différends coloniaux plus ou moins anciens. Ainsi, outre la question ancienne des droits de pêche français au large de Terre-Neuve, objet du premier protocole, le Royaume-Uni et la France reconnaissaient par le second protocole la légitimité de la domination de la première sur l’Égypte et du protectorat (l’expression diplomatique de « droit de police » revient à reconnaître de fait le protectorat) de la seconde sur le Maroc. Enfin, le troisième protocole définissait les sphères d’influences respectives des deux nations au Siam, entérinait la souveraineté française à Madagascar et prévoyait la création d’une commission afin de régler le problème des Nouvelles-Hébrides. L’année suivante, l’attitude compréhensive du Royaume-Uni envers la position française au Maroc aida la France à imposer à l’Allemagne le statu quo dans le royaume chérifien (conférence d’Algésiras).

Le Royaume-Uni et la Russie signèrent un accord similaire le , délimitant leurs sphères d’intérêts respectives en Perse et en Afghanistan. Les deux accords, cumulés à l’alliance franco-russe de janvier 1892, constituèrent la « Triple-Entente ».

Bien que n’étant pas une alliance, l’alignement des trois puissances (complété par divers accords avec le Japon, les États-Unis et l’Espagne) constitua un contrepoids puissant à la « Triple Alliance » de l’Allemagne impériale, de l’Autriche-Hongrie et de l’Italie (cette dernière ayant conclu un accord additionnel secret avec la France contredisant de fait ses obligations dans l’alliance).

Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale en août 1914, les puissances de la Triple-Entente décidèrent le 4 septembre de ne pas signer de paix séparée avec l’Allemagne ou l’Autriche-Hongrie. L’armistice séparé de la Russie en décembre 1917 et la paix du traité de Brest-Litovsk le mirent un terme à son alignement avec les autres puissances de l’entente.

8 avril 1915 : « Debout les morts ! ».

Le 95e régiment d’infanterie participe aux tentatives de réduction du saillant de Saint-Mihiel (55) dans le secteur du Bois brûlé. Alors que sa section a conquis la veille un tronçon de première ligne allemande, l’adjudant Péricard subit avec ses hommes une violente contre-attaque qui non seulement reprend le terrain perdu, mais pousse jusqu’à la tranchée de deuxième ligne où ils étaient au repos après leur attaque. Parvenant à arrêter le reflux des poilus qui fuient loin de l’enfer, il reprend avec une poignée d’hommes l’élément de tranchée perdu et, pratiquement encerclé, le tient pendant toute la journée face à l’offensive qui se poursuit. Menacé de toute part, resté seul au milieu des cadavres avec quelques survivants, il galvanise ces derniers par une exhortation restée fameuse : « Debout, les morts ! »

Il tient jusqu’à l’arrêt de l’attaque. Cette action, parfois attribuée à tort au 3e RIC, est relatée par Maurice Barrès à la suite de sa rencontre avec le héros. Parti en guerre à 39 ans comme sergent de la territoriale, Péricard est passé, sur sa demande, au 95e RI, où il a été nommé adjudant. Il est lieutenant à la fin de la guerre. Il publie en 1933 le monumental Verdun, après un important travail de collecte des souvenirs des combattants.

***

Texte de Maurice Barrès (préface de l’ouvrage du lieutenant Jacques Péricard « Debout les morts ! Souvenirs et impressions d’un soldat de la Grande Guerre » (1918).

Aujourd’hui, dans le monde entier, chacun connaît cet épisode que d’innombrables articles, des gravures, des poésies ont popularisé. Vous vous rappelez ? les Allemands ont envahi une tranchée et brisé toute résistance ; nos soldats gisent à terre, mais soudain de cet amas de blessés et de cadavres, quelqu’un se soulève et saisissant à portée de sa main un sac de grenades, s’écrie : « Debout les morts ! » Un élan balaye l’envahisseur. Le mot sublime avait fait une résurrection. J’ai désiré connaître le héros de ce fait immortel, le lieutenant Péricard. Voici ce qu’il me raconta :

« C’était au Bois-Brûlé, au commencement d’avril 1915. Nous nous battions depuis trois jours ; nous n’étions plus dans la tranchée qu’une poignée d’hommes harassés, complètement isolés avec une pluie de grenades sur nos têtes. Si les Boches avaient connu notre petit nombre ! Leur artillerie faisait rage. Un lieutenant (son nom m’échappe), qui était venu me soutenir et qui fumait sa cigarette en riant aux projectiles, reçoit une balle au-dessus de la tempe. Il s’appuie au parapet, les deux mains derrière le dos, la tête légèrement inclinée. Par la blessure, le sang gicle avec force, en décrivant une parabole, comme le vin d’un tonneau par le trou de la vrille. La tête penche de plus en plus, puis le corps s’incline, puis, brusquement, la chute.

La douleur de ses hommes, qui se jettent en pleurant sur son corps !… Impossible de faire un pas sans marcher sur un cadavre. Je me rends compte, soudain, de la précarité de mon sort. Mon exaltation m’abandonne. J’ai peur. Je me jette derrière un amas de sacs. Le soldat Bonnot reste seul. Il n’en a cure et il continue de se battre comme un lion, seul contre combien ?

Je me ressaisis, son exemple m’a fait honte. Quelques camarades nous rejoignent. Le jour s’achève. Nous ne pouvons pas demeurer ainsi. À droite, il n’y a toujours personne. J’aperçois la tranchée sur une longueur d’une trentaine de mètres, interrompue par un énorme pare-éclats. Si j’allais voir ce qui se passe par là ? J’hésite. Puis, un coup de volonté et je me décide.

La tranchée est pleine de cadavres français. Du sang partout. Tout d’abord, je marche avec circonspection, peu rassuré. Moi seul avec tous ces morts !… Puis, peu à peu, je m’enhardis. J’ose regarder ces corps, et il me semble qu’ils me regardent. De notre tranchée à nous, en arrière, des hommes me contemplent avec des yeux d’épouvante, dans lesquels je lis : « Il va se faire tuer ! » C’est vrai qu’abrités dans leurs boyaux de repli, les Boches redoublent d’efforts. Leurs grenades dégringolent et l’avalanche se rapproche avec rapidité. Je me retourne vers les cadavres étendus. Je pense : « Alors, leur sacrifice va être inutile ? Ce sera en vain qu’ils seront tombés ? Et les Boches vont revenir ? Et il nous voleront nos morts !… » La colère me saisit. De mes gestes, de mes paroles exactes, je n’ai plus souvenance. Je sais seulement que j’ai crié à peu près ceci : « Holà, debout ! Qu’est-ce que vous f… par terre ? Levez-vous et allons f… ces cochons-là dehors !

Debout les morts !… Coup de folie ? Non. Car les morts me répondirent. Il me dirent : « Nous te suivons. » Et se levant à mon appel, leurs âmes se mêlèrent à mon âme et en firent une masse de feu, un large fleuve de métal en fusion. Rien ne pouvait plus m’étonner, m’arrêter. J’avais la foi qui soulève les montagnes. Ma voix, éraillée et usée à crier des ordres pendant ces deux jours et cette nuit, m’était revenue, claire et forte.

Ce qui s’est passé alors ? Comme je ne veux vous raconter que ce dont je me souviens, en laissant à l’écart ce que l’on m’a rapporté par la suite, je dois sincèrement avouer que je ne le sais pas. Il y a un trou dans mes souvenirs ; l’action a mangé la mémoire. J’ai simplement l’idée vague d’une offensive désordonnée, dans laquelle, toujours au premier rang, Bonnot se détache. Un des hommes de ma section, blessé au bras, continuait de lancer sur l’ennemi des grenades tachées de son sang. Pour moi, j’ai l’impression d’avoir eu un corps grandi et grossi démesurément, un corps de géant, avec une vigueur surabondante, illimitée, une aisance extraordinaire de pensée qui me permettait d’avoir l’œil de dix côtés à la fois, de crier un ordre à l’un, tout en donnant à un autre un ordre par geste, de tirer un coup de fusil et de me garer en même temps d’une grenade menaçante.

Prodigieuse intensité de vie, avec des circonstances extraordinaires. Par deux fois les grenades nous manquent, et par deux fois nous en découvrons à nos pieds des sacs pleins, mêlés aux sacs à terre. Toute la journée, nous étions passés dessus sans les voir. Mais c’étaient bien les morts qui les avaient mis là !…

Enfin les Boches se calmèrent ; nous pûmes consolider notre barrage de sacs en avant dans le boyau. Nous nous trouvâmes de nouveau les maîtres dans ce coin.

Toute la soirée et pendant plusieurs des jours qui suivirent, je gardai l’émotion religieuse qui m’avait saisi au moment de l’évocation des morts. J’éprouvais quelque chose de comparable à ce qu’on ressent après une communion fervente. Je comprenais que je venais de vivre des heures que je ne retrouverais plus jamais, durant lesquelles ma tête, ayant brisé d’un rude effort le plafond bas, s’était dressée en plein mystère, parmi le monde invisible des héros et des dieux.

À cette minute, certainement, j’ai été soulevé au-dessus de moi-même. Il faut bien que cela soit, puisque j’ai reçu les félicitations de mes hommes. Pour qui a pratiqué les poilus, il n’est pas de Légion d’honneur qui vaille ces félicitations-là.

Si je vous parais chercher, en vous faisant ce récit, une satisfaction de vanité, c’est que j’exprime bien mal mon sentiment, ma volonté. Je sais que je n’ai rien d’un héros. Chaque fois qu’il m’a fallu sauter le parapet, j’ai grelotté de peur, et la détresse qui m’a saisi en pleine action et que je vous disais il y a un instant n’est pas un accident dans ma vie de soldat. Je ne mérite aucun compliment d’aucune sorte. Ce sont les vivants qui m’ont entraîné par leur exemple, et les morts qui m’ont conduit par la main. Le cri ne sortit pas de la bouche d’un homme, mais du cœur de tous ceux qui gisaient là, vivants et morts. Un homme seul ne pourrait trouver cet accent. Il y faut la collaboration de plusieurs âmes, soulevées par les circonstances, et dont quelques-unes déjà planaient dans l’éternité.

Pourquoi ai-je été choisi plutôt que tel officier, plutôt que tel soldat, parmi ceux qui furent mêlés à l’affaire et dont l’héroïsme n’a pas, comme mon courage à moi, connu de défaillance ? Pourquoi plutôt que le colonel de Belnay qui parcourait les lignes sous la pluie de grenades, ou le lieutenant Erlaud, ou le sous-lieutenant Pellerin, ou l’aspirant Vignaud, ou le sergent Prot, ou le caporal Ghuy, ou le caporal Thévin, ou le soldat Bonnot ? (Il m’en citait indéfiniment.) Pourquoi ? on peut recevoir le souffle d’en haut et n’être qu’un pauvre homme. Si jamais vous racontez cette histoire, je vous demande instamment de nommer tous ces chefs et ces soldats, car ce serait un mensonge que j’aie l’air de monopoliser la gloire de cette belle journée de notre régiment. Le cri n’est pas à moi seul, il est à nous tous. Plus vous fondrez mon rôle dans la masse, plus vous vous rapprocherez de la réalité. J’ai la conviction de n’avoir été qu’un instrument entre les mains d’une puissance supérieure. »

Maurice Barrès

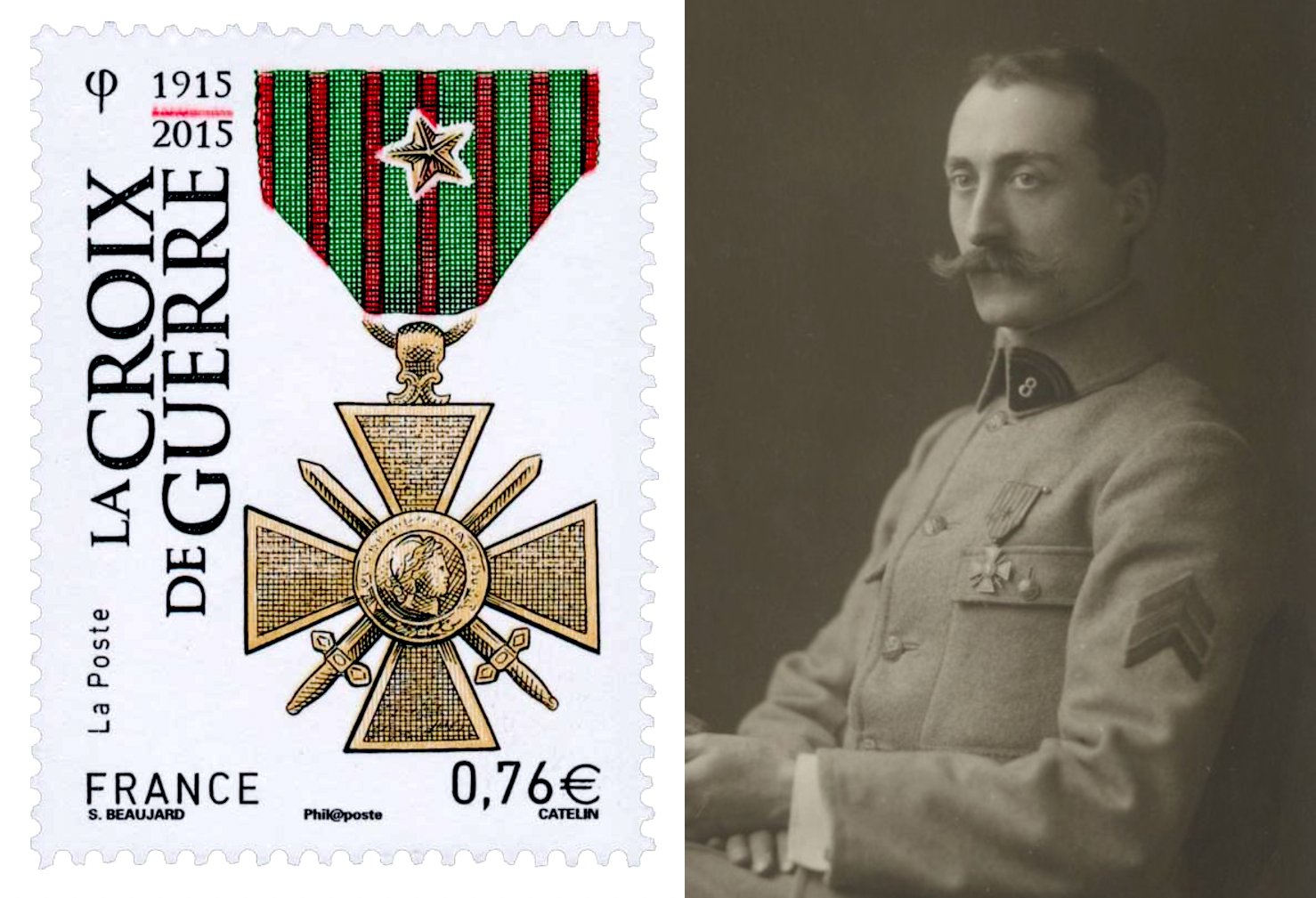

8 avril 1915 : promulgation de la loi créant la Croix de Guerre.

Durant la Première Guerre mondiale, le besoin de créer une récompense pour les combattants s’est fait sentir très rapidement. Il existait bien la « citation à l’ordre du jour », mais ce n’était qu’un témoignage écrit, dans les communiqués, les états de service et le livret militaire. Cette décoration administrative devait laisser place à un signe distinctif clair et visible, qui permettait au chef de décorer les plus vaillants de ses soldats sur les lieux même des combats.

En mars 1914, avant le début de la guerre, le député Henri Tournade avait déjà déposé une proposition de loi afin d’instituer, pour les combattants, une médaille dite de la valeur militaire. Mais ce projet avait alors été repoussé par la commission de la Guerre.

À la fin de l’année 1914, le général Boëlle, commandant alors le IVe Corps, tente de convaincre l’administration de la nécessité de la création d’une telle décoration. Il réussira à convaincre un député, l’écrivain Maurice Barrès, député de Paris et chantre du patriotisme, de proposer un projet de médaille pour décorer les soldats, après un exploit particulier.

Le , le député Georges Bonnefous dépose un projet de loi, signé par 66 députés visant à créer une médaille dite de la Valeur militaire. Le député Émile Driant, qui siège alors au parlement entre deux séjours au front, se fait tout naturellement le porte-parole d’un projet qu’il avait déjà ébauché, alors qu’il était aide de camp du ministre de la Guerre, le général Boulanger.

Le , Émile Driant présente et soutient devant l’Assemblée nationale, le rapport de la commission de l’armée. « Créons un ordre récompensant la valeur militaire, mais en lui donnant un nom bref qui sonne clairement et qui, à lui seul, exclut la faveur de l’ancienneté. On l’appellera la croix de guerre, ce sera une croix de bronze clair, à quatre branches, surmontée d’une couronne de lauriers, et suspendue à un ruban vert uni, le vert de la médaille de 1870-1871, débarrassé des rayures noires qui symbolisaient le deuil de l’autre siècle. »

Après la présentation de plusieurs projets, c’est finalement un modèle proposé par la maison Arthus-Bertrand qui est retenu. Le Sénat adopte le ruban vert rompu par de fines rayures rouges, associant le symbole du sang versé à celui de l’espérance et rappelant celui de la médaille de Sainte-Hélène donnée aux vieux grognards du Premier Empire.

Après d’âpres discussions au sein des deux chambres, la loi est votée le , et promulguée le 8 du même mois.

Ainsi on peut lire dans L’Illustration du 1er l’article suivant : « Le gouvernement vient d’adopter le modèle de la croix de guerre appelée à récompenser les belles actions sans nombre que cette campagne voit se multiplier au jour le jour. Le journal officiel du samedi dernier 24 avril 1915 a enregistré le décret présidentiel qui termine les conditions dans lesquelles sera décernée cette enviable récompense et donne la description de l’insigne. » Aux termes de ce décret, la croix de guerre est conférée de plein droit aux militaires des armées de terre et de mer, français ou étrangers, qui ont obtenu, pour fait de guerre pendant la durée des opérations contre l’Allemagne et ses alliés, une citation à l’ordre d’une armée, d’un corps d’armée, d’une division, d’une brigade. Elle est également conférée en même temps que la Légion d’honneur ou la Médaille militaire aux militaires ou civils non cités à l’ordre, mais dont la décoration a été accompagnée, au journal officiel, de motifs équivalant à une citation à l’ordre de l’armée pour action d’éclat. Enfin, les villes martyres, les villages entièrement détruits ou les cités ayant résisté héroïquement se verront attribuer la croix de guerre, qui figurera à la place d’honneur dans leurs armoiries.

8 avril 1945 : opération Amherst des SAS français en Hollande.

Deux régiments SAS composés de Français sont parachutés dans la nuit sur les arrières ennemis avec pour mission de harceler les Allemands.

Lire sur TB : Opération Amherst : Les SAS français clouent l’ennemi au sol

8 avril 1970 : massacre de Bahr el-Baqar par l’armée de l’air israélienne.

Le massacre de Bahr el-Baqar désigne un raid mené le par l’aviation israélienne sur le village égyptien de Bahr el-Baqar, au sud de Port-Saïd, dans le gouvernorat nord-est de Charqiya. Le raid a causé la destruction d’une école primaire et la mort de 46 enfants égyptiens.

L’attaque a été menée par des bombardiers Phantom F4, à 9 h 20 le mercredi . Cinq bombes et deux missiles air-sol ont frappé l’école de plain-pied, qui se composait de trois salles de classe.