8-9 octobre 105 avant J.C : bataille d’Arausio (Orange – Vaucluse).

Les Cimbres (peuple germain originaire du Jutland) et les Teutons infligent une sévère défaite à l’armée romaine en profitant de la rivalité entre le proconsul Coepio et le consul Mallius. Les pertes romaines s’élèvent à 80 000 hommes soient les pires du siècle. Trois ans plus tard lors de la bataille d’Aix-en-Provence, le consul Marius anéantit les Teutons revenant du pillage de l’Espagne, et écarte ainsi la menace d’une invasion de l’Italie.

Lire sur THEATRUM BELLI le texte d’Alain DEYBER : Une bataille d’extermination de l’Antiquité : la bataille d’Orange (105 avant J.-C.)

8 octobre 1799 : Bonaparte rentre d’Egypte (Fréjus).

Après 41 jours de mer, le général Bonaparte accoste à Fréjus après avoir laissé le commandement de l’armée d’Égypte au général Kleber. La campagne d’Égypte s’enlisant, Bonaparte rentre en France où son prestige du à ses victoires en Italie reste grand. C’est précisément à cause de cette renommée que le Directoire l’avait éloigné de la France en lui proposant l’expédition d’Égypte. Un an et demi plus tard, les membres du Directoire sentant que la Première République se meurt à cause du manque de cadres, voient dans le général efficace et ambitieux non plus un danger mais le salut de l’idéal républicain.

8 octobre 1805 : bataille de Wertingen (Allemagne – Bavière).

La bataille de Wertingen, qui eut lieu le 16 vendémiaire an XIV (), opposa les armées françaises et autrichiennes lors de la Troisième Coalition, qui marqua l’apogée des guerres napoléoniennes.

Le feld-maréchal-lieutenant von Auffenberg se retrouva seul et isolé à Wertingen lorsqu’il eut la surprise de voir les armées françaises sous les ordres des maréchaux Joachim Murat et Jean Lannes, l’attaquer avec 12 000 hommes. Avec seulement 5 500 hommes à sa disposition, il ne put à aucun moment opposer une sérieuse résistance aux Français.

À la fin de la bataille, Franz Xaver von Auffenberg avait perdu la moitié de ses hommes, la plupart ayant été capturés.

8 octobre 1890 : Naissance d’Edward Vernon Rickenbacker.

Edward Vernon Rickenbacker incarne une figure marquante de l’aviation militaire américaine. Né le 8 octobre 1890 à Columbus, Ohio, dans une famille d’immigrants suisses modestes, rien ne prédestinait ce fils d’ouvrier à devenir le plus grand pilote de chasse américain de la Première Guerre mondiale.

Avant de conquérir les cieux, Rickenbacker s’est d’abord fait un nom sur les circuits automobiles. Dès son plus jeune âge, il manifeste une passion dévorante pour la mécanique et la vitesse. Il abandonne l’école très tôt pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille après le décès prématuré de son père. Sa carrière dans l’automobile décolle rapidement : il devient pilote de course automobile professionnel et se forge une réputation dans les compétitions prestigieuses, participant notamment aux 500 miles d’Indianapolis.

Lorsque les États-Unis entrent dans la Grande Guerre en 1917, Rickenbacker, alors âgé de 27 ans, est déjà considéré comme trop vieux pour devenir pilote de chasse selon les critères de l’époque. Mais son expérience mécanique et sa détermination lui permettent d’abord de partir en France comme chauffeur du général Pershing, commandant des forces américaines. C’est là qu’il parvient à convaincre ses supérieurs de le laisser rejoindre l’aviation.

Affecté au 94e escadron de chasse aérien, l’une des premières unités de combat américaines en France, Rickenbacker doit surmonter le scepticisme de pilotes plus jeunes qui doutent de ses capacités. Mais son expérience de la vitesse, son sang-froid et sa connaissance approfondie de la mécanique font rapidement la différence. Il remporte sa première victoire aérienne confirmée le 29 avril 1918.

Au cours des mois suivants, Rickenbacker accumule les victoires avec une efficacité remarquable. Il développe une approche méthodique du combat aérien, privilégiant la patience et la précision tactique plutôt que la témérité. Contrairement à certains pilotes qui recherchaient la gloire par des acrobaties spectaculaires, Rickenbacker calculait ses attaques avec la rigueur d’un ingénieur, étudiant les capacités de son appareil et les faiblesses de l’ennemi.

Il termine la guerre avec 26 victoires homologuées, devenant l’as des as américain. Il reçoit la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire américaine, ainsi que la Distinguished Service Cross à huit reprises et la Croix de guerre française. En septembre 1918, il prend le commandement du 94e escadron, le célèbre « Hat-in-the-Ring Squadron », dont l’insigne représentait un chapeau haut-de-forme dans un anneau.

Après l’armistice, Rickenbacker retourne à la vie civile mais reste profondément lié à l’aviation. Il s’investit dans l’industrie aéronautique naissante, participant au développement de compagnies aériennes commerciales. Dans les années 1930, il devient directeur général puis propriétaire d’Eastern Air Lines, qu’il transforme en l’une des compagnies aériennes majeures des États-Unis.

Sa vie connaît un épisode dramatique supplémentaire en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque son avion s’écrase dans l’océan Pacifique lors d’une mission d’inspection. Lui et six autres survivants dérivent pendant 24 jours sur des radeaux de sauvetage, luttant contre la faim, la soif et les éléments. Cette épreuve, qu’il survit grâce à sa volonté de fer, renforce encore sa légende.

Edward Rickenbacker décède le 23 juillet 1973 à Zurich, en Suisse, laissant derrière lui l’image d’un homme qui incarna le courage, la détermination et l’esprit pionnier américain. Son parcours, du mécanicien autodidacte au héros de guerre puis au capitaine d’industrie, reste un témoignage exceptionnel de l’ère où l’aviation transformait à la fois la guerre et la société moderne.

8 octobre 1918 : le caporal York se distingue (Forêt d’Argonne).

Selon le maréchal Foch, c’est « le plus grand exploit jamais réalisé par un simple soldat de toutes les armées en Europe ». Le caporal York, de la 82e division d’infanterie américaine, voyant sa section décimée par un tir croisé de plusieurs mitrailleuses allemandes, monte à l’assaut de la tranchée ennemie tout en visant posément les Allemands qui se découvrent pour ajuster leur tir. Ses camarades constatant qu’il fait taire progressivement les nids de mitrailleuses, le suivent. En arrivant dans la tranchée, York dénombre 25 ennemis tués. Abasourdi par l’exploit, le bataillon allemand se rend. York est bien sûr décoré des plus hautes décorations américaine et française. Cet ancien objecteur de conscience devient une icône de l’héroïsme guerrier américain. Alors que les États-Unis entrent en guerre en 1941, Garry Cooper incarne le héros américain dans un film de Hawks et Huston.

Lire le texte de Camille Harlé-Vargas sur THEATRUM BELLI : Pour une Medal of Honor… le sergent Alvin York en Argonne

8 octobre 1940 : rembarquement des troupes au Levant.

L’armistice ayant été signé, la démobilisation des troupes s’opère après quelques hésitations du général français Mittelhauser. Ainsi 36 062 hommes sont rapatriés sur les 47 500 initialement prévus.

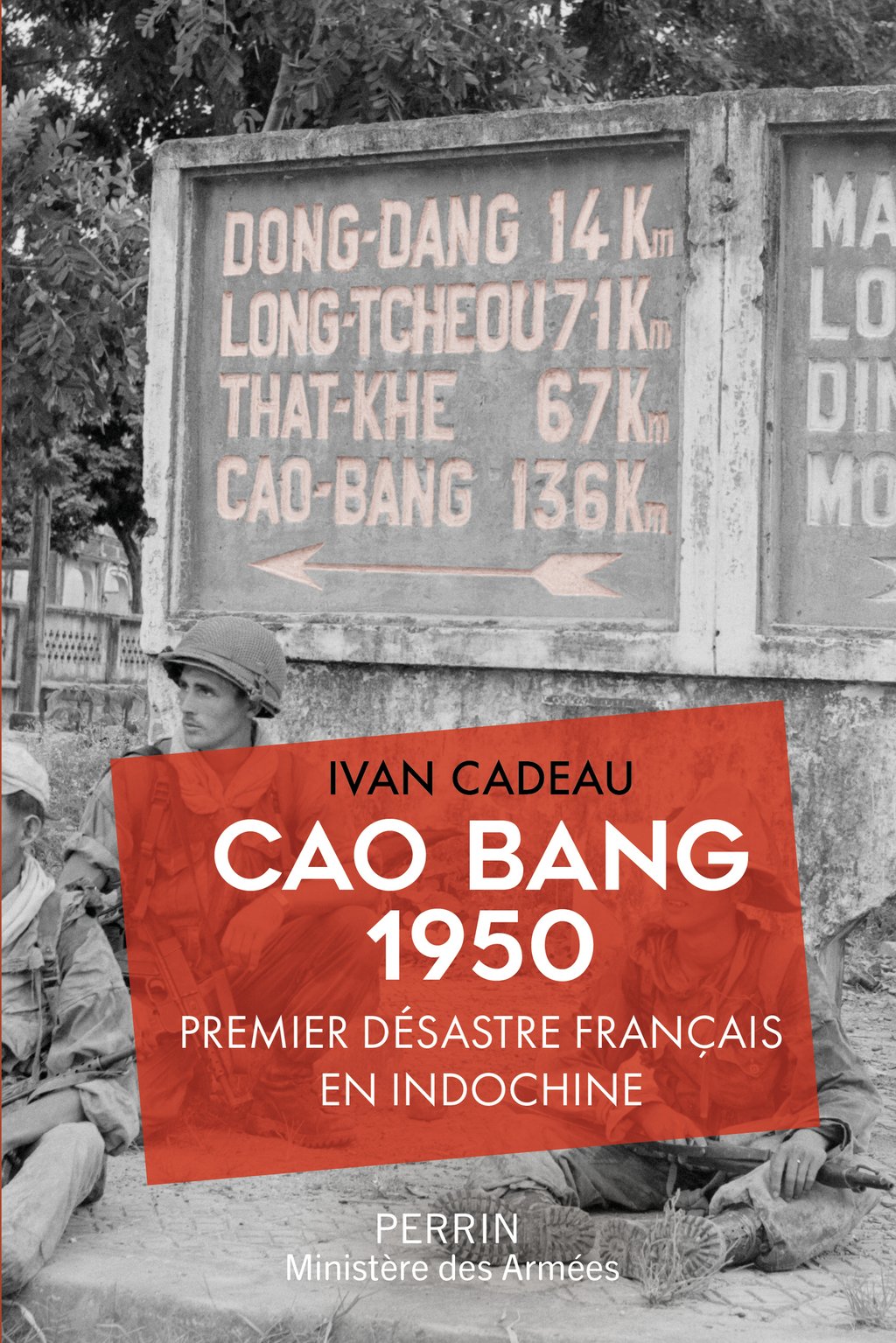

8 octobre 1950 : évacuer Cao Bang (nord-est du Tonkin).

La première grande défaite française en Indochine. Quatre années avant la retentissante défaite de Diên Biên Phu, moins connus mais tout aussi meurtriers, les combats qui de déroulent au mois d’octobre 1950 de part et d’autre de la route coloniale n°4 à la suite de l’évacuation de Cao Bang, conduisent au premier désastre du corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient. Ce revers sanctionne une mauvaise conduite de la guerre par les gouvernements de la IVe République, et une stratégie opérationnelle incohérente menée, en Indochine, par les plus hautes autorités civiles et militaires.

Mais les hésitations, les tergiversations et les oppositions individuelles qui caractérisent, du côté français, la première phase du conflit entre 1946 et 1950 va se payer du prix du sang de soldats qui, en sous-effectifs et mal équipés, font face à un adversaire de plus en plus nombreux et de mieux en mieux instruit. Le Viêt-Minh et son bras armé, l’armée populaire du Vietnam, bénéficient en effet à partir de 1949 de l’aide conséquente du « grand frère chinois » et de ses conseillers militaires.

La bataille de la zone frontière, appelée aussi « de la route coloniale 4 » ou « de Cao Bang » porte ainsi les germes de la catastrophe qui, au mois de mai 1954, accélèrera la conclusion de la première guerre d’Indochine.

Visiter le site dédié CAOBANG.FR

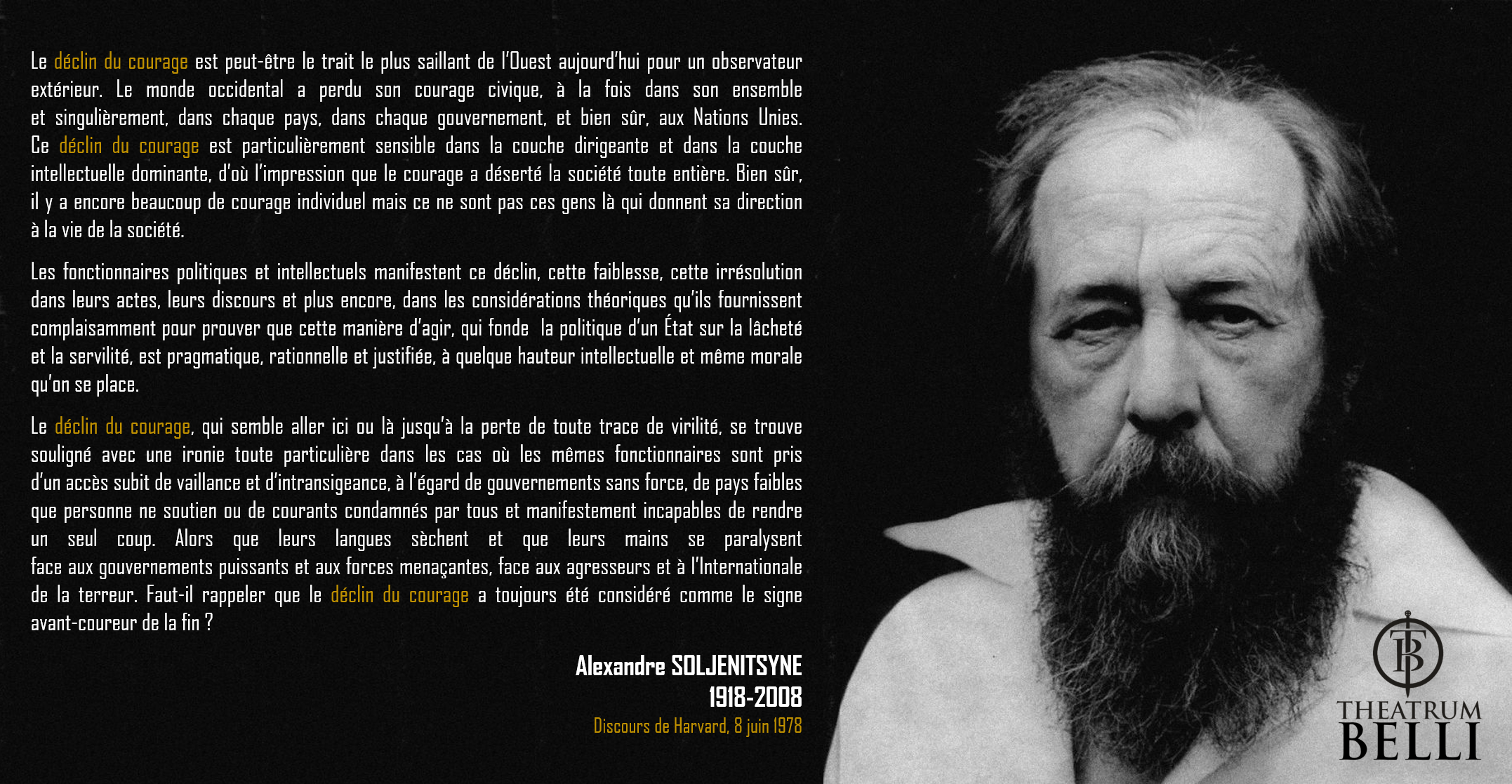

8 octobre 1970 : Soljenitsyne remporte le prix Nobel de littérature.

En pleine guerre froide, les œuvres de Soljenitsyne traversent le rideau de fer et rencontrent un succès mondial parce qu’elles mettent en lumière le système carcéral soviétique. Dépassé par le succès inattendu du dissident, le Kremlin finit par l’expulser pour ne pas en faire un martyr.

8 octobre 1974 : départ de la force Saphir pour l’Océan Indien (Toulon).

Afin de parer à toute ingérence étrangère dans le processus d’accession à l’indépendance de Djibouti, la France dépêche un groupe aéronaval sous le commandement du capitaine de vaisseau Degermann. Il se compose du porte-avions Clemenceau, de la frégate Tourville, de l’escorteur d’escadre Bouvet et du pétrolier la Saône. Le déploiement est quasi permanent jusqu’au 3 décembre 1977.