22 mars 1421 : bataille du Vieil Baugé (Maine-et-Loire).

Thomas, duc de Clarens et frère du roi d’Angleterre (Henry V) est chargé par ce dernier d’accroitre les possessions anglaises en France. Il vient d’échouer à prendre Angers et se dirige vers Tours lorsqu’il apprend que le Dauphin Charles (le futur roi de France, Charles VII) bénéficie d’une aide de 5 000 soldats écossais qui bivouaquent à Baugé. Voulant profiter de l’effet de surprise, le duc de Clarens ne prend pas le temps de réunir toutes ses forces (3 000 hommes) et décide d’attaquer uniquement avec sa cavalerie (1 500 hommes) un peu avant la tombée de la nuit. Les troupes franco-écossaises commandées par le duc Motier de Lafayette (ancêtre du fameux Lafayette) sont sur leurs gardes et s’installent sur les hauteurs du Viel Baugé pour recevoir l’ennemi. La cavalerie anglaise alors qu’elle est repérée, en infériorité numérique et de plus en contrebas de l’objectif, maintient son attaque et se fait massacrer. Cet Azincourt (1415) inversé est la première vraie défaite des Anglais en France durant la guerre de Cent Ans. Le duc de Clarens meurt au combat avec 1 000 de ses cavaliers anglais à cause de son entêtement.

La même attitude a perdu les Français à Azincourt, 6 ans plus tôt., Jeanne d’Arc n’a que 9 ans et il faudra attendre encore 8 ans avant qu’elle ne lance la reconquête des terres françaises occupées par les Anglais. La ville de Baugé est jumelée depuis 1965 avec la ville écossaise de Milngavie en souvenir de cette bataille victorieuse.

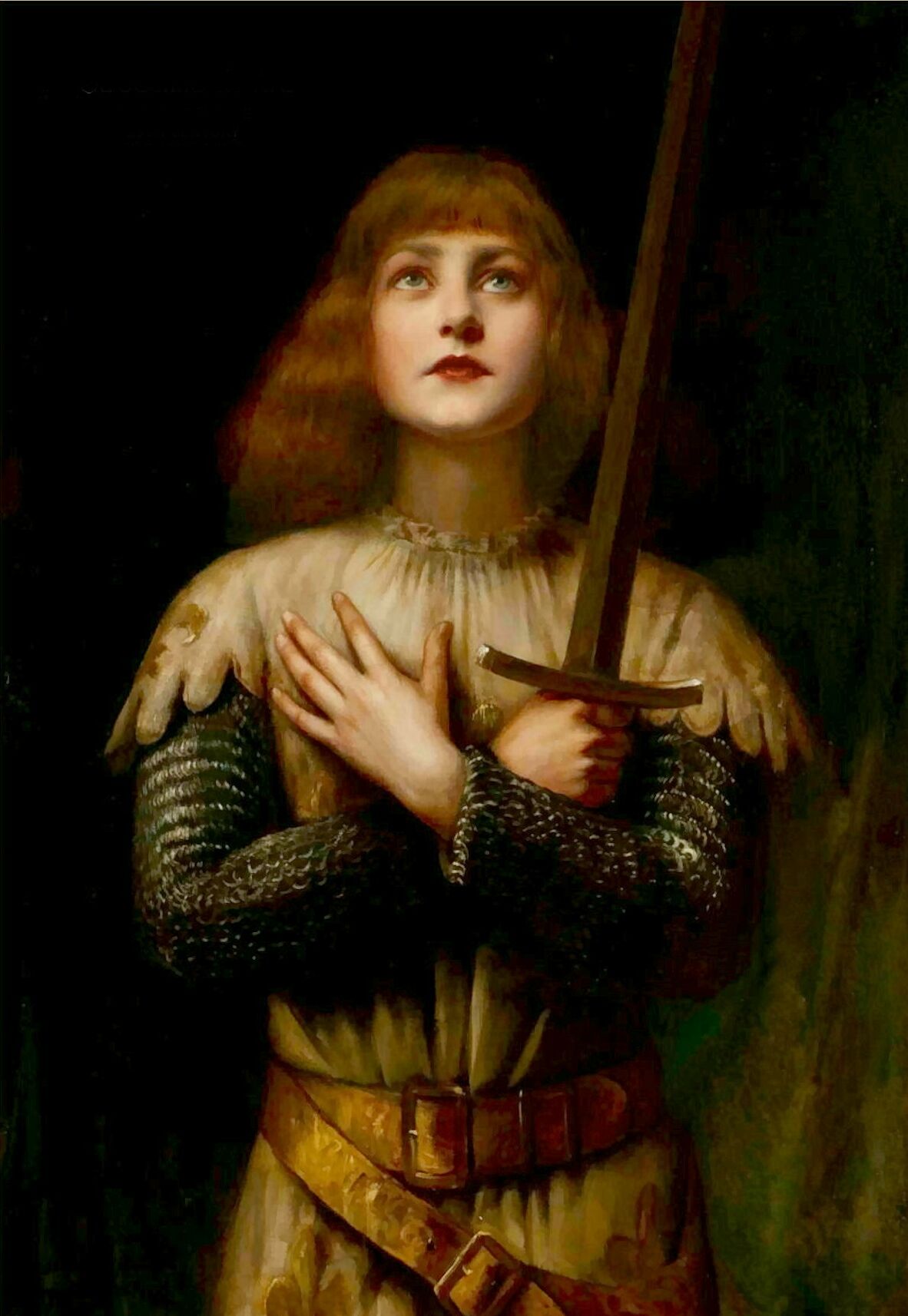

22 mars 1429 : Jeanne d’Arc somme l’envahisseur anglais de quitter la France.

« Roi d’Angleterre, et vous duc de Bedford, qui vous dites régent le royaume de France, vous Guillaume de la Pole, comte de Suffolk, Jean, sire de Talbot, et vous Thomas, sire de Scales, vous disant lieutenants du duc de Bedford, faites raison au Roi du Ciel et à son sang royal, rendez à la Pucelle ci envoiée de par Dieu les clefs de toutes les villes que vous avez prises et efforcées en France.

Elle est venue de par Dieu pour réclamer pour tout le sang royal. Elle est prête de faire paix, si paix vous voulez faire, par ainsi que France vous mettiez jus, et payez de ce que vous l’avez tenue. Et vous, archers, compagnons de guerre gentils et vilains, qui céans êtes devant la ville d’Orléans, allez-vous-en, en nom Dieu, en votre pays ; et si ne le faites, attendez les nouvelles de la Pucelle, qui vous ira voir brièvement à votre grand dommage.

Roi d’Angleterre, si ne le faites, adonc je suis chef de guerre ; en quelques lieux que je vous atteindrai et vos gens en France, je les ferai issir, veuillent ou non veuillent ; et s’ils ne veulent obéir, je les ferai tous occire ; et s’ils veulent obéir, je les prendrai à merci. Je suis venue de par Dieu, le Roi du Ciel, pour tous vous bouter hors de France et détruire de mon corps, avec tous ceux qui voudraient porter offense d’armes, malengin et trahisons ou autre dommage au roi de France.

Et ne soyez pas en l’opinion que vous saurez tenir le royaume de France de Dieu, le Roi du Ciel, fils de Marie, la Vierge sans tache, car seul doit le tenir le roi Charles, héritier d’icelui et de [par] Dieu le vrai ; et veut le même Dieu du Ciel qu’il le possède et tienne, tel qu’il l’a reçu. Et [ce] lui est révélé par la Pucelle, laquelle Pucelle doit bientôt venir à Paris à bonne compagnie

Et si ne voulez croire les nouvelles de la Pucelle envoyée de par Dieu, en quelque lieu que nous vous trouverons, nous vous ferrons à horions et ferons un si grand hahay que jamais en France, passé mille ans, tel grand hahay ne fut fait. Et si ne faites raison, lors croyez fermement que le Roi du Ciel enverra plus de force à la Pucelle que vous ne sauriez livrer en tout d’assauts avec tous vos gens d’armes. Et adonc verra-t-on, aux grands horions, lequel a meilleur droit, de Dieu du Ciel ou de vous.

Duc de Bedford, la Pucelle vous prie et requiert que vous ne vous fassiez pas détruire. Si voulez faire raison, encore pourriez-vous bien venir en sa compagnie, et lors les Français feront-ils un si beau fait qu’en la Chrétienté tel n’est oncques advenu. Et faites réponse à la Pucelle, si vous voulez faire paix, et si ne le faites, lors vous souvienne du grand dommage qui vous en doit venir.

Écrit le mardi de la Semaine Sainte, l’an de la naissance Notre-Seigneur mil quatre cent vingt-neuf. »

22 mars 1594 : début de la fin des guerres de religion (Paris).

Henri IV entre nuitamment dans la capitale défendue par la Ligue catholique. Après avoir abjuré le protestantisme à Saint Denis (25 juillet 1593) et avoir été sacré roi de France à Chartres (27 février 1594), Henri IV sans pour autant être acclamé par les Parisiens, prend possession du Louvre. L’Edit de Nantes (1598) mettra fin à la 8e et dernière guerre de religion même si les tensions perdureront sous Louis XIII et Louis XIV.

22 mars 1698 : naissance de Joseph Nadeau, capitaine de la milice de Nouvelle-France.

Joseph Nadeau ( – ), capitaine de la milice de Nouvelle-France, exécuté par pendaison pour fait de résistance contre l’occupation britannique de la Nouvelle-France.

Joseph Nadeau est né le à Beaumont dans le comté de Bellechasse. Son père était Denis Nadeau, né en 1673 et de Charlotte Cassé, née en 1678. Il se marie le avec Angélique Turgeon (née en 1701).

Durant la Bataille de Québec puis de Montréal, Joseph Nadeau est capitaine de la milice de Nouvelle-France. Il participera activement à la résistance au côté des troupes militaires françaises, durant la guerre de Sept Ans.

Après l’occupation militaire britannique, il reprend son métier de meunier et fournit clandestinement du pain aux Canadiens de la Nouvelle-France réduits à vivre sous des restrictions draconiennes par l’occupant britannique. Le gouverneur britannique James Murray apprend que cet homme livre du pain et incite ses compatriotes à la résistance. Il le fait arrêter, puis après un rapide procès, le condamne à mort et le fait pendre à une poutre de son moulin à vent. Son corps sera exposé ainsi quelques jours sous bonne garde, mais finalement sera enlevé clandestinement puis enterré dans un lieu tenu secret.

Il laisse une veuve et plusieurs orphelins.

22 mars 1848: 20 000 soldats autrichiens de Radetzky sont chassés par une révolte populaire à Milan.

Les cinq journées de Milan est l’expression qui désigne la révolution que connaît Milan dans le prolongement du Printemps des peuples et qui commence le contre l’autorité de l’empire d’Autriche. Milan est alors une des capitales du royaume lombardo-vénitien. Les impériaux qualifient ces événements de guerre civile tandis que les Milanais parlent de mouvement de libération face à une occupation étrangère.

À l’issue de cinq jours de combats, la population de la ville chasse les autorités et les troupes autrichiennes. La municipalité instaure un gouvernement provisoire modéré en conflit avec les opposants milanais, républicains et fédéralistes présents dans la ville. La municipalité fait appel à son voisin, le roi Charles-Albert de Sardaigne, qui voit là l’occasion d’agrandir son royaume. Charles-Albert déclare la guerre à l’Autriche et annexe la Lombardie, qu’il est cependant contraint d’abandonner après ses revers militaires, ce qui l’oblige à abdiquer.

L’insurrection provoque une vive émotion et attire à elle des éléments révolutionnaires, comme Mazzini et Garibaldi alors exilés, suscitant de larges craintes chez les monarchistes.

L’insurrection constitue, dans l’historiographie du Risorgimento, un des épisodes majeurs de l’unification italienne, car elle est la seule initiative populaire victorieuse d’envergure et inaugure les événements qui vont conduire à l’unité de l’Italie.

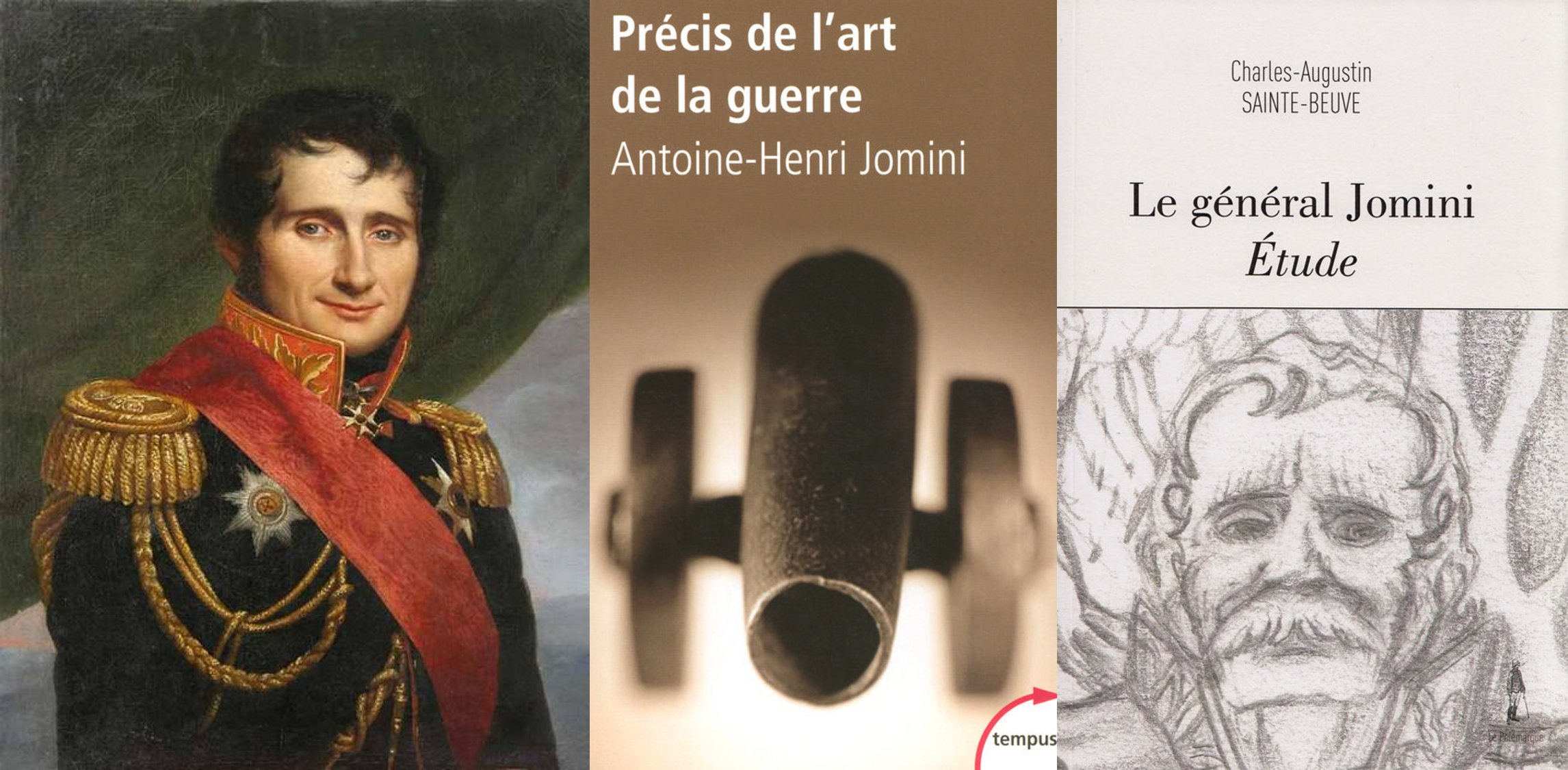

22 mars 1869 : mort à 90 ans d’Antoine de Jomini (Paris).

Antoine-Henri, baron de Jomini, né le à Payerne (Confédération des XIII cantons) et mort le dans le 16e arrondissement de Paris (France), est un historien et théoricien militaire suisse, qui a fait partie des états-majors de l’armée napoléonienne et de l’Armée impériale russe.

Célébré de son vivant, il est un historien reconnu des guerres napoléoniennes et un théoricien de la stratégie militaire. Son Précis de l’art de la guerre, en particulier, est considéré au XIXe siècle comme le guide le plus méthodique et le plus complet sur les mécanismes des opérations militaires. Il a été enseigné dans les écoles d’état-major de Russie, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, de Belgique et des États-Unis. Face aux critiques qui lui préfèrent les analyses de Clausewitz, Anguste Grouard affirma que « si Napoléon est le dieu de la guerre, Jomini est son prophète ».

***

En 1798, Jomini devient secrétaire du ministre de la Guerre de la République helvétique, avec grade de capitaine, puis en devient l’adjoint en 1800 avec grade de major. Il démissionne en 1801 et rejoint de nouveau Paris, travaillant pour la manufacture de François Delpont (spécialisée dans les couvre-chefs, au 52 rue de Grenelle).

Auteur autodidacte, il est découvert en 1803 par le général Ney, qui l’aide à publier ses premières œuvres (Traité de grande tactique). Il intègre l’Armée française comme volontaire en 1804, parmi les aides de camp du maréchal Ney au camp de Boulogne et acquiert rapidement une renommée pour ses écrits. Il participe à la campagne d’Allemagne en 1805 au sein du 6e corps d’armée. En décembre 1805, installé à Schönbrunn, Napoléon se fait lire par Maret l’ouvrage de Jomini : « Que l’on dise que le siècle ne marche pas ! Voilà un jeune chef de bataillon, et un Suisse encore, qui nous apprend ce que jamais mes professeurs ne m’ont enseigné et ce que bien peu de généraux comprennent… Comment Fouché a-t-il laissé imprimer un tel livre ? Mais c’est apprendre tout mon système de guerre à mes ennemis ; il faut faire saisir ce livre et empêcher qu’il ne se propage. »

Jomini reçoit le grade d’adjudant-commandant (équivalent à colonel), puis est affecté fin septembre 1806 à l’état-major impérial pour la campagne de Prusse et de Pologne en 1806-1807, assistant aux batailles d’Iéna et d’Eylau. Il est récompensé de sa conduite lors de cette bataille par sa nomination au grade de chevalier de la Légion d’Honneur le . Pour le remercier de ses services, Napoléon le fait baron de l’Empire, par lettres patentes du .

Il participe ensuite au début de la campagne d’Espagne de 1808, comme chef d’état-major du maréchal Ney, mais se fâche temporairement avec ce dernier. De retour à l’état-major impérial en 1809, il prend un congé pour raison de santé. Jomini donne sa démission en 1810, après avoir reçu des offres de service du tsar russe : Napoléon le fait alors général de brigade le et le place à la section historique de l’état-major général, avec charge d’écrire l’histoire de ses campagnes, publiée en 1811 sous le titre plus large d’Histoire critique et militaire des guerres de la Révolution.

Il sert aussi durant la campagne de Russie comme gouverneur de Wilna à partir du , puis gouverneur de Smolensk. Il indique le gué de Studienka, sur la Bérézina, qui permet à la Grande Armée d’échapper aux troupes russes du général Wittgenstein et à une destruction totale. Gravement malade, il rentre en France. En 1813, il participe, comme chef d’état-major du maréchal Ney, aux batailles de Lützen et de Bautzen. Pour sa contribution au succès de cette journée, le maréchal Ney le place en tête du tableau d’avancement pour une nomination au grade de général de division. La requête est rejetée par le maréchal Berthier, qui le fait mettre aux arrêts pour avoir fourni en retard des états de situation. Ulcéré de cet affront, Jomini quitte l’Armée française pour rejoindre celle russe le .

Il sert dans l’Armée russe d’abord avec le grade de lieutenant-général (équivalent à celui de général de division) et devient aide de camp de l’empereur Alexandre 1er. Il participe comme conseiller au congrès de Vienne en 1815, d’Aix-la-Chapelle en 1818 et de Vérone en 1822. À son tour, Nicolas 1er se l’attache comme conseiller privé et le nomme général en chef en 1826. Il participe comme conseiller du tsar à la campagne de Turquie de 1828. Jomini est à nouveau consulté lors de la guerre de Crimée en 1854. L’empereur Nicolas 1er le charge d’étudier une réforme de l’enseignement militaire et de revoir les plans des forteresses de l’Empire. De plus, il reçoit la charge de précepteur militaire du tsarévitch Alexandre, qui sera plus tard Alexandre II, grand réformateur de la Russie. Il pose les bases de l’Académie militaire et consacre à ce projet beaucoup de temps et d’énergie. Des intrigues l’empêchent de devenir le premier directeur de cette académie. Napoléon III le consulte pour la campagne d’Italie en 1859.

Jomini est l’auteur d’une très importante œuvre d’historien et de critique militaire. Il est l’auteur en particulier du Traité des grandes opérations militaires, contenant l’histoire critique des campagnes de Frédéric II qui lui permet une approche profondément originale de l’art militaire et de forger ses propres convictions en matière de stratégie. Puis entre 1820 et 1824 paraît son Histoire des Guerres de la Révolution en 15 volumes, à laquelle se réfèrent de nombreux historiens, notamment Thiers. Il publie en 1827, après la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, une Vie politique et militaire de Napoléon en quatre volumes écrite à la première personne, et si crédible que cela lui valut le surnom de « devin de Napoléon ». Cet ouvrage est traduit et publié aux États-Unis en 1864 par Henry Wager Halleck, général américain engagé dans la guerre de Sécession.

D’autres œuvres historiques, qui s’inspirent des Souvenirs de Jomini, sont publiées après sa mort, comme son Précis politique et militaire des campagnes de 1812 à 1814, publié par Ferdinand Lecomte en 1886, ou sa Guerre d’Espagne, publiée en 1892.I

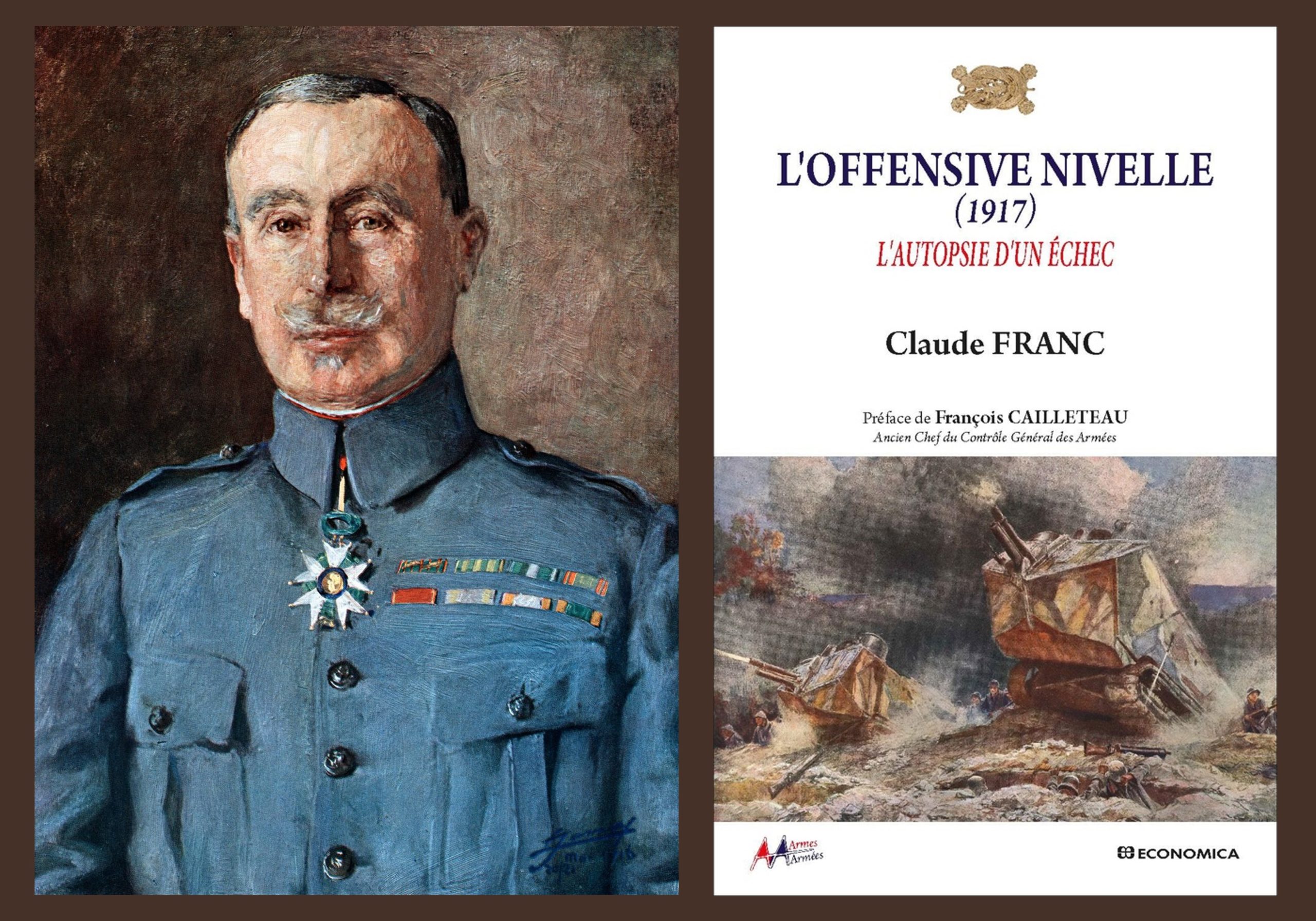

22 mars 1924 : mort à 85 ans du général Robert Nivelle.

Robert Nivelle, né le à Tulle et mort le à Paris, est un général de division français, grand-croix de la Légion d’honneur et médaillé militaire.

Il est généralissime et commandant en chef des armées françaises sur le front de l’Ouest pendant la Première Guerre mondiale de décembre 1916 à mai 1917. Il est alors relevé de ses fonctions, et remplacé par le général Pétain, en raison des controverses encore vives aujourd’hui autour de ses options stratégiques, particulièrement meurtrières notamment au Chemin des Dames. Dès sa mort, il est cité comme la victime de ceux qui « ont cherché des boucs émissaires au lieu d’avouer leurs fautes ».

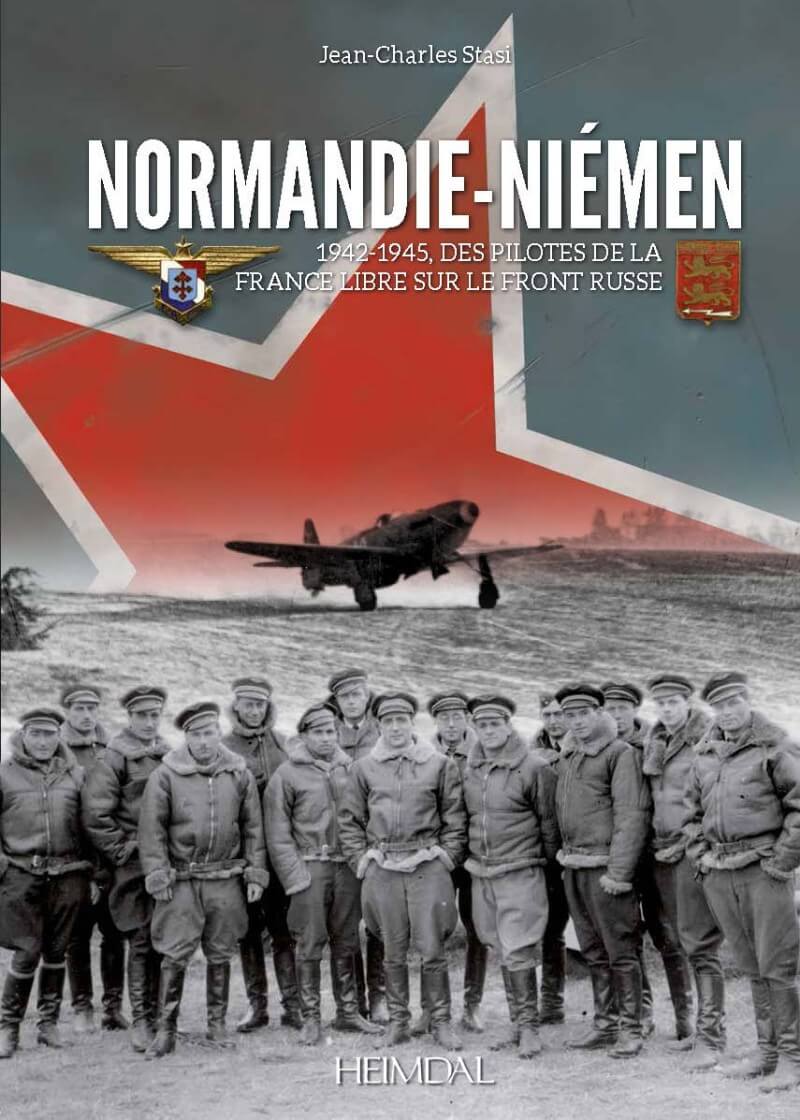

22 mars 1943 : Normandie-Niemen rejoint le front russe.

Formés aux procédures soviétiques et à la langue russe, les pilotes de l’escadrille française Normandie-Niemen, commandée par Jean Tulasne, rejoignent avec leurs chasseurs Yak-1 la base de Polotniani-zavod à proximité du front.

22 mars 1944 : mort de Pierre Brossolette (Paris).

Intellectuel et homme d’action, Brossolette se caractérise certes par un grand courage et une grande intelligence mais surtout par une indépendance d’esprit faisant de lui un homme libre. Avant-guerre, il est un moment dans le camp des pacifistes, mais réalise le danger du nazisme et fustige l’attentisme de ses anciens compagnons. Lors de la retraite de 1940, il se comporte brillamment et est nommé capitaine.

Intellectuel et homme d’action, Brossolette se caractérise certes par un grand courage et une grande intelligence mais surtout par une indépendance d’esprit faisant de lui un homme libre. Avant-guerre, il est un moment dans le camp des pacifistes, mais réalise le danger du nazisme et fustige l’attentisme de ses anciens compagnons. Lors de la retraite de 1940, il se comporte brillamment et est nommé capitaine.

Il entre dans la résistance aux côtés du colonel Rémy (confrérie Notre Dame) et accomplit plusieurs missions entre Londres et la zone occupée. Il est l’un des principaux artisans de l’unification des mouvements de résistance avec Jean Moulin.

Arrêté le 3 février lors d’un contrôle de routine, il est reconnu et transféré au QG parisien de la Gestapo où malgré la torture, il ne parle pas. Il se défenestre à la faveur d’un moment d’inattention de ses gardiens.

22 mars 1945 : Kamikazes contre l’USS Enterprise (Pacifique).

Le porte-avions USS Enterprise est endommagé à la suite d’un incendie de pont provoqué par ses propres défenses anti-aériennes qui visaient des avions kamikazes japonais.

Le porte-avions USS Enterprise est endommagé à la suite d’un incendie de pont provoqué par ses propres défenses anti-aériennes qui visaient des avions kamikazes japonais.

Au cours des missions menées par la TF 58, l’US Navy revendique 528 appareils japonais détruits. Les Japonais, pour leur part, admettent 163 avions perdus en combat aérien et « quelques-uns » au sol. Les attaques kamikazes ne sont ici guère probantes.

22 mars 1957 : création de l’Ordre du Mérite Militaire.

L’ordre du Mérite militaire, créé par la loi n° 57-353 du en France, était destiné à récompenser, en temps de paix, les activités volontaires des cadres réservistes, dans l’instruction des Réserves et la préparation de la défense nationale. Il pouvait également être décerné aux cadres d’active participant à l’instruction des réserves en dehors de leur emploi habituel.

L’ordre du Mérite militaire, créé par la loi n° 57-353 du en France, était destiné à récompenser, en temps de paix, les activités volontaires des cadres réservistes, dans l’instruction des Réserves et la préparation de la défense nationale. Il pouvait également être décerné aux cadres d’active participant à l’instruction des réserves en dehors de leur emploi habituel.

Cet ordre remplaça la croix des services militaires volontaires (dont il reprit le dessin) créée en 1934. Après le placement en extinction de l’ordre à partir de 1964, remplacé par l’ordre national du Mérite, une nouvelle médaille des services militaires volontaires voit le jour en 1975.

L’ordre comportait trois classes : chevalier, officier et commandeur. La croix de chevalier était en argent, celle d’officier était en vermeil. La croix de commandeur était en or avec les branches émaillées de bleu et une bélière de feuilles de laurier.

Cet ordre ministériel fait l’objet d’un arrêt d’attribution ou de promotion depuis le 1er , mais les titulaires actuels survivants des grades de cet ordre continuent à jouir des prérogatives y étant attachées.

22 mars 1991 : F15 contre Sukhoi (Irak).

Un McDonnell F-15C « Eagle » du 36th TFW abat un Sukhoï Su-22 iraquien avec un missile Sidewinder. L’ailier du Su-22 abattu s’écrase en tentant des manœuvres évasives à l’approche du F-15.

22 mars 2006 : mort du pilote et as Pierre Henry Clostermann.

Surnommé « Premier chasseur de France », il est fait Compagnon de la Libération avant de devenir une personnalité politique, un industriel et un écrivain.

Démobilisé en octobre 1945 avec un palmarès impressionnant : plus de 2 000 heures de vol, dont près de 600 de vol de guerre, 33 victoires aériennes homologuées et 5 probables, ce qui fait de lui le premier as des chasseurs français de la Seconde Guerre mondiale. De plus, il a détruit, au cours d’assauts en vol rasant, 225 camions, 72 locomotives, 5 tanks, 2 vedettes lance-torpilles et une quantité considérable de matériel ennemi.

Pierre Clostermann arrive en Angleterre en . Il est testé en vol à l’école élémentaire de pilotage de Sywell sur un De Havilland DH.82 Tiger Moth et un vol sur Miles Magister où il est noté average (dans la moyenne). Il y rencontre par ailleurs celui qui deviendra son meilleur ami, Jacques Remlinger. Il est sélectionné pour suivre les cours d’élève-officier de la Royal Air Force (RAF) au Royal Air Force College de Cranwell où il vole pendant quatre mois sur Miles Master. Il y apprend « les procédures anglaises, les systèmes locaux de navigation, la lecture de carte en rase-mottes dans le brouillard ». Il en sort noté above the average (au-dessus de la moyenne) avec d’excellentes notes à l’écrit dont un 100 sur 100 en reconnaissance des appareils.

Pierre Clostermann arrive en Angleterre en . Il est testé en vol à l’école élémentaire de pilotage de Sywell sur un De Havilland DH.82 Tiger Moth et un vol sur Miles Magister où il est noté average (dans la moyenne). Il y rencontre par ailleurs celui qui deviendra son meilleur ami, Jacques Remlinger. Il est sélectionné pour suivre les cours d’élève-officier de la Royal Air Force (RAF) au Royal Air Force College de Cranwell où il vole pendant quatre mois sur Miles Master. Il y apprend « les procédures anglaises, les systèmes locaux de navigation, la lecture de carte en rase-mottes dans le brouillard ». Il en sort noté above the average (au-dessus de la moyenne) avec d’excellentes notes à l’écrit dont un 100 sur 100 en reconnaissance des appareils.

En , il achève sa formation à l’Operational Training Unit n° 61 (n° 61 OTU) basée à Rednal (Pays de Galles). Il y effectue son premier vol sur le Supermarine Spitfire (matricule TO-S). Deux mois durant, il s’entraîne au pilotage du Spitfire et aux techniques du combat aérien. Il sort d’OTU à nouveau noté average.

Le sergent Pierre Clostermann est affecté au 341 Squadron à l’issue de cette période en OTU. Il participe ainsi à la création de l’unité qui deviendra le groupe de chasse « Alsace ». Le 341 Squadron est fondé officiellement le sur la base de Turnhouse en Écosse et son commandement confié au commandant René Mouchotte. Le rôle assigné à cette nouvelle unité française au sein de la RAF est de réunir les « anciens de Libye et de Syrie » et les « français isolés dans la RAF ».

Clostermann arrive probablement (son nom n’est pas cité explicitement) le à Turnhouse. L’Operation Record Book (ORB) du 341 Squadron indique que quatre sergents arrivent ce jour-là. Le squadron n’est cependant pas encore doté d’avions. Ceux-ci arrivent au compte-gouttes à partir du (1er Spitfire) puis le (2 exemplaires) et le 1er (6 exemplaires) (source ORB). Ce qui porte le total d’avions disponibles à 9 le 1er.

L’entraînement de l’escadrille commence le mardi avec 9 appareils sur les 18 avions constituant l’effectif ordinaire d’une unité et 17 pilotes sur les 30 théoriques d’un escadron. Le commandant Mouchotte consacre les deux premiers mois d’existence du 341 Squadron à la maîtrise du vol en formation (février) puis à la maîtrise des formes de combats (air-sol, air-air, air-mer) en mars. Mouchotte écrit à propos de cette période : « le premier mois, j’ai l’intention de travailler extrêmement prudemment afin d’amener tout le monde dans le bain et mettre tout à fait au point le nouveau type de formation que j’ai créé. […] Nous ne cherchons pas à abattre le boche au début mais à comprendre notre métier, à améliorer notre forme, à la rendre parfaite comme une belle machine aux rouages huilés ». L’effectif en matériel et en hommes se complète au cours du mois de février et au début du mois de mars.

L’avis de mouvement vers l’aérodrome de Londres Biggin Hill, en remplacement du 340 Squadron « Île de France », une autre unité des Forces aériennes françaises libres, arrive le . Clostermann et ses camarades prennent leur quartier sur la célèbre base le .

La vie opérationnelle de l’unité commence réellement le par une prise d’alerte (readiness). Dès le lendemain, l’unité enchaîne avec une mission scramble, ce qui est une première pour Pierre Clostermann. Il vole alors durant 1 h 45.

Jacques Remlinger rejoint le 341 Squadron le (il le quittera au mois d’ pour retourner au 602 Squadron).

Clostermann vole une dizaine d’heures en opération chaque mois entre avril et août. Les missions qu’il accomplit avec son escadrille consistent essentiellement à escorter des bombardiers au-dessus de la France (Rodeo, Ramrod et parfois en Circus). Il seconde le capitaine Martell dont il est assez régulièrement le n° 2 (l’équipier chargé de couvrir, défendre le leader). Le , Clostermann rate un atterrissage au retour d’une mission (Circus 295, escorte de six B-25 Mitchell) ; le capitaine Martell l’interdit alors d’opérations pour cinq jours.

Le , Clostermann obtient ses deux premières victoires, en abattant deux Focke-Wulf Fw 190 au cours de la même mission.

La dernière mission répertoriée dans l’Operation Record Book du 341 Squadron que Pierre Clostermann accomplit avec cette unité se déroulera le en fin d’après-midi. Clostermann est ailier du commandant René Mouchotte. Lors de l’accrochage avec l’aviation allemande, la formation de Mouchotte se retrouve en grande difficulté face à de nombreux avions allemands : « Qu’attend le contrôleur pour nous envoyer des renforts ? – 24 contre 90 — Nous n’avons guère de chances d’en sortir. » Le moteur de Clostermann coupe pendant une seconde et il perd alors le contact avec son leader sans jamais parvenir à le retrouver. Clostermann se voit alors en bonne position pour attaquer un Focke-Wulf Fw 190 qu´il abat. Ce sera sa troisième victoire homologuée. René Mouchotte disparaît au cours de cette mission (son corps est retrouvé quelques jours plus tard sur une plage belge).

Une polémique naîtra à la suite de la disparition de ce chef respecté de tous. En effet, certains lient directement la disparition de René Mouchotte avec la séparation entre les deux équipiers lors du combat et y voient une faute impardonnable.

En 1946, lorsque le corps de René Mouchotte est identifié par les autorités britanniques chargées de rechercher les pilotes disparus, les documents médicaux montrent qu’il ne portait aucune trace de blessure extérieure (signe qu’il n’a pas été blessé en combat) et que ses poumons ne contenaient pas d’eau (signe qu’il ne se serait pas noyé). Clostermann dans son livre de souvenirs évoque davantage la fatigue (Mouchotte se plaignait dans ses carnets de sa très grande fatigue) et l’usure sur l’organisme des vols en haute altitude.

Le remplaçant de Mouchotte à la tête de l’escadron, le commandant Bernard Dupérier, suspend Clostermann de vol de groupe. Celui-ci n’effectue plus alors, au cours des quatre semaines suivantes, que trois vols de reconnaissance météo, trois séances d’acrobatie, et un vol pour la calibration d’une station radar le où, prévenu de la présence d’un avion ennemi, il touche un Messerschmitt Bf 109 G qui lui est homologué comme endommagé.

Le Wing Commander Malan et le Squadron Leader Al Deere, sans doute conscients de la situation vécue par le Français au sein du 341 Squadron, lui offrent la possibilité de rejoindre l’unité de son choix. Clostermann demande alors son affectation au 602 Squadron « City of Glasgow » pour y rejoindre son ami Jacques Remlinger.

Il rejoint le 602 Squadron le . L’unité est alors basée à Newchurch, à quelques kilomètres d’Ashford au sud-est de l’Angleterre. L’escadron occupe en réalité un terrain provisoire situé dans la périphérie de Newchurch, à côté de Dungeness. Il est encore équipé de Spitfires Vb, un modèle ancien. Ces chasseurs sont de type LF (Low Fighter, chasseur de basse altitude) à ailes raccourcies, optimisés pour les missions à basse altitude. Clostermann n’accomplira que quelques missions sur cet appareil.

Le 602 Squadron change de base le et se pose pour trois mois à Detling, une base proche de Londres. Il est alors équipé du Spitfire IXB.

Le , Clostermann doit certainement participer à la mission du 602 qui consiste à escorter les bombardiers B-17 Flying Fortress et B-24 Liberator revenant du deuxième bombardement de l’usine de roulements à billes de Schweinfurt. Mais, alors que le 602 et d’autres escadrons sont prêts à décoller, le contrôle annule la mission à cause d’une météo trop mauvaise.

En décembre, son escadron est chargé d’escorter les Hawker Hurricane qui s’en vont bombarder les rampes de lancement des V1 que l’armée allemande entreprend de construire dans le nord de la France.

Le , le 602 Squadron prend ses quartiers aux îles Orcades sur la base de Skaebrae et retrouve le modèle Vb que Clostermann appréciait peu. La nature des missions change, il s’agit de protéger la base navale de Scapa Flow des intrusions de la Luftwaffe. Outre les missions quotidiennes, Pierre Clostermann et son ami Jacques Remlinger y mènent une vie insouciante et joyeuse, empruntant notamment un jour l’avion personnel du chef de la base pour que Remlinger puisse rejoindre l’une de ses nombreuses conquêtes. Clostermann passe la journée du à bord du cuirassé Richelieu.

Le , Clostermann fait son premier vol sur un des quelques Spitfire Mk VII d’intercerption à haute altitude dont dispose l’escadron. La veille, le Pilot Officer « Ian » Blair a abattu un Messerschmitt Bf 109 G de reconnaissance à bord d’un Spitfire Mk VII, mais, touché par des débris, a du se poser sur le ventre.

Le , Clostermann est contraint à un atterrissage sur le ventre à la suite d’une panne mécanique, alors que la nuit est déjà tombée. Il en sort avec un bleu au genou.

Le , l’unité se déplace au sud-est, à portée opérationnelle de la France, et retrouve la base de Detling dans le comté de Kent. Le 602 Squadron fait partie des escadrilles choisies pour expérimenter le bombardement en piqué. Pendant une semaine, du au , Clostermann et ses équipiers s’entrainent à cette nouvelle technique au polygone de tir de la RAF à Llanbedr au pays de Galles. Le retour à Detling se fait le .

Clostermann redécolle en opération à partir du . Puis le , le 602 Squadron et le 132 Squadron bombardent le site de lancement de V1 de Bouillancourt-en-Séry au sud-est du Tréport. Pierre Clostermann fera une quinzaine de ces missions, qui alternent avec les escortes de bombardiers américains au-dessus du territoire français. Lors de ces missions, il observe, impuissant, l’imprécision de ces bombardements dont est victime la population civile des sites visés.

L’invasion de l’Europe se prépare et le 602 Squadron prend ses quartiers à Ford, une base située près de Brighton le . Dans son livre Le Grand Cirque, il souligne le rythme très soutenu des missions, parfois deux dans la même journée, à cette époque.

Les 16- puis le , Clostermann accompagne le Group Captain Rankin au quartier général des forces aériennes alliées. En tant qu’aide de camp, il participe à l’élaboration des plannings des opérations préliminaires du jour « J » pour la chasse. Il n’a alors plus l’autorisation de voler au-dessus des territoires occupés avant le jour « J » passé de dix heures. Les secrets dont il a la connaissance, notamment les informations, même parcellaires, concernant les premières heures du « débarquement » ne doivent pas tomber entre les mains allemandes.

Le sous-lieutenant Clostermann se présente à l’aérodrome B.80 situé à Volkel aux Pays-Bas, par un hiver glacial, le 28 février 1945, jour même où l’as de l’escadre, l’Américain David Fairbanks, est abattu et capturé. Clostermann est d’abord affecté comme Flight Lieutenant (capitaine) surnuméraire au « B » flight du 274 Squadron, qu’il doit quitter à la mi-mars après avoir abandonné plusieurs fois sa formation en vol. Il est affecté, toujours comme surnuméraire, au « B » flight du 56 Squadron, qu’il quitte à nouveau pour indiscipline, obtenant son premier commandement d’escadrille au « A » flight du 3 Squadron.

Le 122 Wing, utilisant les bonnes performances du Tempest, est chargé de contenir la Luftwaffe (en particulier le Me 262 à réaction) ainsi que d’attaquer le réseau ferré ennemi et sa DCA meurtrière. Plusieurs de ses chefs y laissent leur vie essentiellement à cause de la terrible Flak allemande, que Pierre Clostermann redoute.

Les missions se succèdent à un rythme effréné, souvent sous une météo déplorable. Le , le Wing Commander Flying Brooker est porté disparu. Le commandement de la formation est confié au Wing Commander Evan D. Mackie. Cependant, celui-ci, à la tête du 80 Squadron, est retourné avec son unité au Royaume-Uni pour une période de deux semaines d’entraînement au tir, au camp de Warmwell. En son absence, le 122 Wing est mené au combat par les divers Squadron Leaders. Clostermann, de son côté, dispose d’autonomie dans son poste de commandant d’escadrille.

Le 122 Wing occupe alors l’aérodrome de Rheine-Hopsten (B.112) en Allemagne et devient la première unité aérienne à opérer depuis le sol allemand. Les 3 Squadron et 56 Squadron opéreront ensuite depuis l’aérodrome de Fassberg (B.152). C’est depuis cette dernière base que Clostermann partira en mission dans les derniers jours de la guerre.

Le , il est blessé à la jambe droite et effectue son seul atterrissage sur le ventre de la guerre car l’hydraulique du train d’atterrissage est hors service. Sous le choc de l’atterrissage, sa tête heurte le collimateur. Il est hospitalisé quelques jours à Eindhoven et reprend sa place en escadron le 3 mai.

Le , Pierre Clostermann remplit trois missions au cours de la journée. À l’aube il attaque un aérodrome où il détruit au sol un Fw 190 et en revendique deux autres endommagés — qui seront par la suite requalifiés comme « probablement détruits ». Sa seconde mission est une reconnaissance côtière au cours de laquelle il détruit huit camions. Enfin, le soir même, il décolle à nouveau à la tête de quatre Tempest à l’attaque de l’hydrobase de Großenbrode et de l’aérodrome adjacent. Lors de son attaque, il mitraille deux Blohm & Voss BV 138 et un Dornier Do 24 sur une rampe, ce dernier tombe à l’eau et se brise. Clostermann coule ensuite un autre Do 24 amarré à une bouée. Ne voyant pas de Flak, il fait une seconde attaque, cette fois contre l’aérodrome où il endommage deux Arado Ar 232 et détruit un Junkers Ju 352, tous au sol.

Le , au cours d’un défilé aérien au-dessus de Bremerhaven, Clostermann échappe de peu à la mort : deux de ses équipiers entrent en collision, et l’hélice d’un d’eux coupe le fuselage de l’avion de Clostermann, qui parvient, in extremis, à sauter en parachute, tandis que ses deux coéquipiers sont tués. Enfin, à l’issue d’une autre démonstration aérienne, il manque son atterrissage en raison d’une erreur de jugement ; le train n’étant qu’à moitié sorti, l’appareil se pose sur le ventre et sort de la piste. Ces deux derniers incidents confortent Pierre Clostermann dans sa volonté de mettre fin à son engagement dans la RAF.

Il termine la guerre comme lieutenant de l’armée de l’Air française (« Je reçus une note du Ministère de l’Air, contresignée d’un général FFI, m’annonçant que par une grande faveur et à titre exceptionnel, on me nommait Lieutenant de réserve ») et Flight Lieutenant de la Royal Air Force. Il est démobilisé le sur sa demande.

Au début du mois de , Pierre Clostermann devient le premier pilote français à voler en avion à réaction lorsqu’il effectue, en Allemagne, un vol de convoyage d’un Me 262 pour le compte de la Royal Air Force.

C’est le plus grand as français de la Seconde Guerre mondiale avec 33 victoires homologuées (selon les critères français), la plupart remportées contre des chasseurs ennemis. Il a également détruit au sol de nombreux avions, des locomotives, des camions et d’autres véhicules, ainsi que deux vedettes lance-torpilles, ce qui lui vaut à 24 ans d’être cité à l’ordre du jour « le premier chasseur de France », par le général de Gaulle.

Promu commandant, il sert de 1956 à 1957 en Algérie sur Broussard, expérience qui lui inspirera son roman Appui feu sur l’oued Hallaïl. Pierre Clostermann termine sa carrière militaire avec le grade de colonel de réserve de l’armée de l’Air.

Source : WIKIPEDIA

OUVRAGES :

Le Grand Cirque : mémoires d’un pilote de chasse FFL dans la RAF, éditions Flammarion, Paris, 1948, 307

Le Grand Cirque : mémoires d’un pilote de chasse FFL dans la RAF, éditions Flammarion, Paris, 1948, 307- Feux du ciel, éditions Flammarion, Paris, 1951, 278 p.

- Appui-feu sur l’oued Hallaïl, éditions Flammarion, coll. « L’Aventure vécue », Paris, 1960, 221 p.

- Des poissons si grands, Flammarion, 1963

- Spartacus, l’espadon, Paris, Flammarion, 1989

- Clostermann et Daniel Costelle, Une sacrée guerre ! : Daniel Costelle questionne et enregistre les réponses de l’auteur sur sa vie, sa guerre et ses aventures, 1921-1945, Paris, Flammarion, coll. « Fiction Française », 1990.

- Mémoires au bout d’un fil, Paris, Arthaud, 1994, 351 p.

- L’histoire vécue : un demi-siècle de secrets d’État, Paris, Flammarion, 1998, 321 p. + 8 p. de planches illustrées.

- Le Grand Cirque 2000 : mémoires d’un pilote de chasse FFL dans la RAF, Paris, J’ai lu, 2002.

- Une vie pas comme les autres : mémoires, Paris, Flammarion, 2005.

22 mars 2016 : attentats islamistes à Bruxelles (35 morts, 340 blessés).

Les attentats du à Bruxelles dans la région de Bruxelles-Capitale et dans la province du Brabant flamand, en Belgique, désignent une série de trois attentats-suicide à la bombe : deux à l’aéroport de Bruxelles à Zaventem et le troisième à Bruxelles, dans une rame du métro à la station Maelbeek, dans le quartier européen. Le bilan définitif (juillet 2023) fait état de 35 morts (hors kamikazes) et 340 blessés.

Ces attentats, revendiqués par l’organisation terroriste État islamique, sont les plus meurtriers commis jusqu’alors en Belgique. Les frères Ibrahim et Khalid El Bakraoui, originaires de la commune de Schaerbeek, proches de Salah Abdeslam, sont deux des auteurs de ces attentats, le premier s’étant fait exploser à l’aéroport de Bruxelles et le second dans la station de métro de Maelbeek. Najim Laachraoui, également de Schaerbeek qui apparaît avoir tenu un rôle notable dans l’organisation des attentats de Paris le , sous le faux nom de Soufiane Kayal, est identifié comme l’autre terroriste kamikaze qui s’est fait exploser dans le hall d’enregistrement de l’aéroport bruxellois. Mohamed Abrini, lui aussi impliqué dans les attentats de Paris, est identifié comme l’« homme au chapeau », le troisième terroriste de l’aéroport de Bruxelles qui s’est enfui et qui a finalement été arrêté le 8 avril à Anderlecht. L’enquête démontre que la même cellule terroriste islamiste franco-belge, constituée au départ autour d’Abdelhamid Abaaoud, a préparé, coordonné et commis les attentats de Paris le et ceux de Bruxelles le .

22 mars 2017 : attentat islamiste à Londres (4 morts, 40 blessés).

L’attentat de Westminster est une double attaque terroriste à la voiture bélier et à l’arme blanche qui s’est déroulée dans le quartier de Westminster, à Londres au Royaume-Uni, le , et qui est revendiquée par l’État islamique. Une première attaque a lieu sur le pont de Westminster vers 14 h 40, où une voiture renverse plusieurs passants, et la deuxième a lieu une minute après devant le Parlement, où le conducteur, descendu de sa voiture, poignarde mortellement un policier. Par la suite, l’assaillant est abattu par la police britannique.

22 mars 2024 : attentat islamiste du Crocus City Hall (Moscou).

Alors que le groupe de musique Piknik devait se produire à guichets fermés, quatre hommes armés ouvrent le feu sur la foule avant de déclencher un incendie. L’attaque est revendiquée par l’État islamique au Khorassan via leur agence de presse Amaq. Elle fait au moins 145 morts et 551 blessés selon le bilan publié le .

Dans son communiqué, l’État islamique affirme : « Les combattants de l’État islamique ont attaqué un grand rassemblement de chrétiens dans la ville de Krasnogorsk, à la périphérie de Moscou, tuant et blessant des centaines de personnes et causant de grandes destructions avant de se retirer en toute sécurité ».

Des responsables du renseignement américain confirment peu après qu’il s’agit de la branche État islamique au Khorassan, basée en Afghanistan.

Le lendemain de l’attaque, le groupe djihadiste affirme que « l’attaque a été menée par quatre combattants de l’EI armés de mitrailleuses, d’un pistolet, de couteaux et de bombes incendiaires ». L’agence Amaq diffuse également une vidéo montrant les assaillants aux visages floutés et aux voix brouillées, au moment de l’attaque dans le hall. D’une durée d’une minute et 31 secondes, la vidéo montre les djihadistes en train de tirer plusieurs rafales, avec de nombreux corps inertes au sol et un début d’incendie en arrière-plan. La vidéo montre également un des assaillants égorger un blessé au sol.

Le , l’État islamique fournit de nouveaux détails sur l’attentat dans le 436e numéro de son webzine Al-Naba. Il affirme notamment que « les inghimasiyyine étaient équipés d’une grande quantité de munitions dans le but d’éliminer le plus grand nombre de personnes et de livrer bataille aux forces ennemies qui se précipiteraient sur place ; mais le dysfonctionnement soudain de certaines de leurs armes les a poussés à quitter les lieux en toute hâte ».

Le 24 mai 2024, la Russie reconnaît pour la première fois la responsabilité de l’État islamique dans l’attentat. Le directeur du FSB, Alexandre Bortnikov, déclare alors : « Au cours de l’enquête […], il a été établi que les préparatifs, le financement, l’attaque et le retrait des terroristes ont été coordonnés via internet par des membres du groupe Province de Khorassan ».

Bonjour,

Merci pour le partage de l’interview, c’est très sympa et très intéressant.

On manque d’homme, et de femme, équilibré, intelligent et simple comme Pierre Clostermann semble l’être.

En l’écoutant, j’ai l’impression d’entendre un héros. Souvent, je le crois, les héros ne sont pas loquaces. Un Jean Sassi est un héros mais réservé.

Cordialement,

AL.