Le 15 décembre 1941, pendant l’occupation allemande, 75 otages juifs et/ou communistes sont fusillés au mont Valérien, un ancien fort à l’ouest de Paris. Le même jour, 25 autres otages sont fusillés en province.

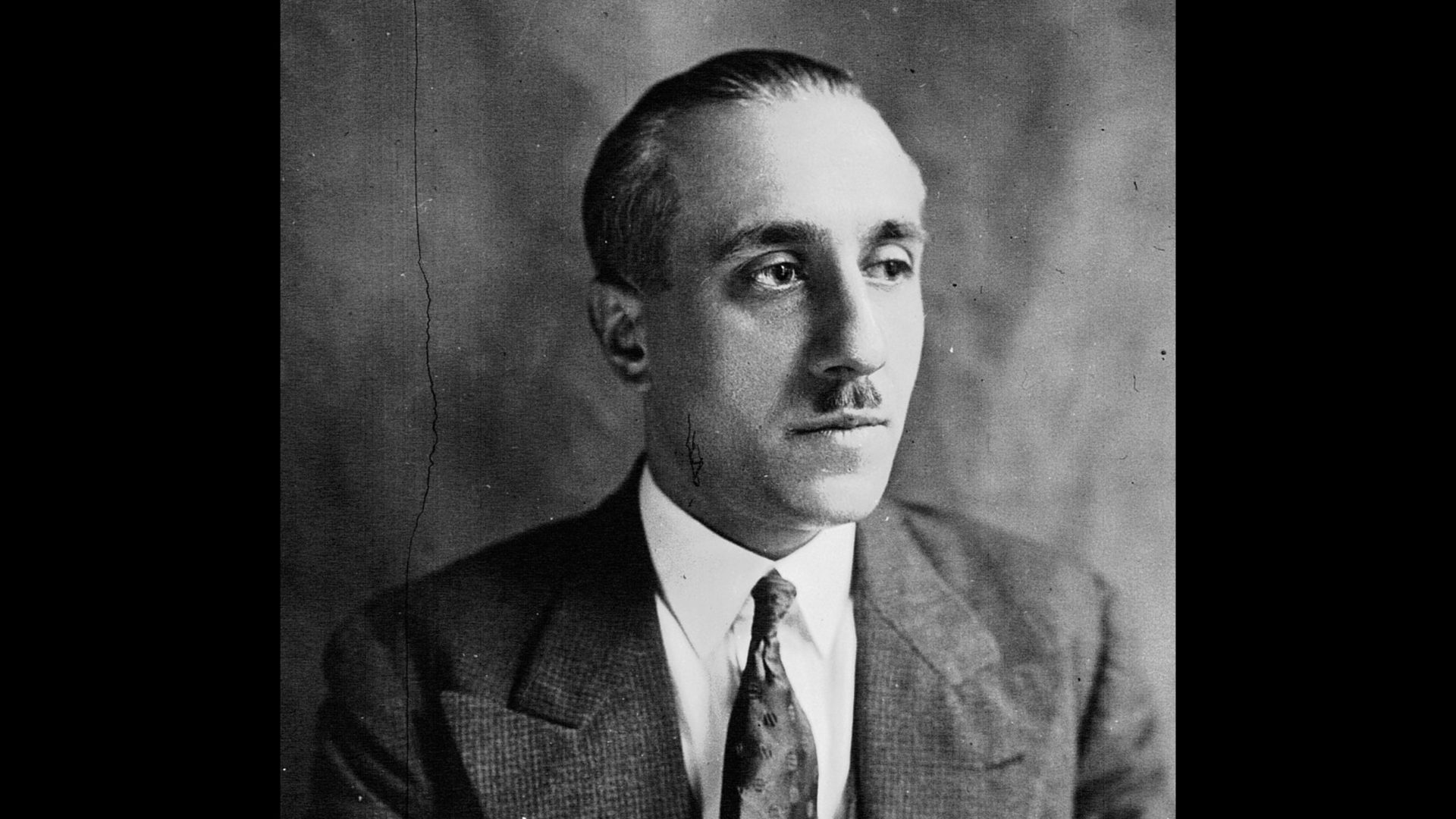

Gabriel Péri qui déclara la veille : « Que mes compatriotes sachent que je vais mourir pour que vive la France ».

C’est le point d’orgue de la « politique des otages » menée par les Allemands pour tenter d’étouffer la Résistance.

Le 23 décembre 1940, Paris se couvre d’une affiche terrifiante : « L’ingénieur Jacques Bonsergent a été condamné à mort par le tribunal militaire allemand pour acte de violence envers un membre de l’armée allemande. Il a été fusillé ce matin ».

Le jeune homme (28 ans) avait été arrêté six semaines auparavant parce qu’il avait participé à une rixe nocturne avec des soldats. Hitler s’est servi de lui pour lancer un avertissement au maréchal Pétain, qui avait révoqué dix jours plus tôt le vice-président Pierre Laval et refusé d’assister aux Invalides au retour des cendres de l’Aiglon. Jacques Bonsergent peut être considéré comme le premier otage français mais son cas restera isolé jusqu’à l’été 1941.

Les premières exécutions massives d’otages sont intervenues après l’invasion de l’URSS par la Wehrmacht, le 22 juin 1941, quand les communistes français décidèrent enfin de participer à la Résistance.

Cela commence le 21 août 1941 quand, dans le métro parisien, un militant communiste de 22 ans, Pierre Georges, futur « colonel Fabien », abat au hasard un militaire allemand. Les Allemands, sur ordre de Hitler, réagissent aussitôt avec la plus extrême brutalité en exécutant des dizaines d’otages extirpés des maisons d’arrêt.

Le 28 septembre 1941, ils publient une ordonnance dite « code des otages » qui fixe le prix du sang pour les attentats dont les auteurs n’auront pas été retrouvés. Ce faisant, ils mettent un terme à la précaire cohabitation pacifique entre l’armée d’occupation et le peuple français et tombent dans le piège tendu par les communistes…

Les Français, en effet, se radicalisent. D’un côté se multiplient les actes de résistance, de l’autre les dénonciations anonymes à la police française ou, pire, à la police allemande, la Gestapo.

L’exécution à Châteaubriant, en Bretagne, le 22 octobre 1941, de 27 détenus communistes va particulièrement choquer l’opinion et faire comprendre aux Allemands le caractère « contre-productif » des exécutions d’otages. Ils les suspendent illico.

Deux ans plus tard, néanmoins, le 2 octobre 1943, ils fusillent en un seul jour 50 détenus du camp de Romainville en réaction à l’assassinat de Julius Ritter, chef du service de la main d’œuvre.

Tandis que se rapproche la fin de la guerre et la défaite de l’Allemagne, les exécutions d’otages reprennent de façon systématique. En quelques mois, près d’un millier d’otages paient de leur vie les attentats commis contre les occupants. Le mont Valérien conserve le souvenir de nombre d’entre eux.