La République

Il est assez décevant de parcourir les auteurs latins avec l’espoir d’y découvrir dès l’époque de la République quelque vestige d’un service de santé militaire. Le sort des soldats blessés ne paraît pas avoir beaucoup ému les historiens (1). C’est toujours le même récit de bataille. On tue, on pille, on brûle ; on enterre les morts — par scrupule religieux (2) —, puis on emmène les prisonniers avec l’autre butin. Quant aux blessés, trop rarement il est fait mention d’eux ; il y en a beaucoup (3), peu (4), ou pas du tout (5).

On prend, semble-t-il, moins de souci de les panser que de dépouiller les cadavres. Les historiens ne dédaignent pas de nous parler souvent, dans le hasard du récit, des valets eux-mêmes et des vivandiers. Le silence qu’ils observent, délibérément dirait-on, sur les blessés et les invalides, signifierait-il que les éclopés ne comptaient plus à leurs yeux, ou qu’il valait mieux, pour des raisons morales et patriotiques, n’en pas révéler l’infortune ?

Les chefs d’armée, du moins, s’y intéressaient sans doute davantage ? A la vérité, plus de six cents ans après la fondation de Rome, les réformes des Marius, des Sylla, ne nous laissent encore rien entrevoir d’une organisation sanitaire régulière, privée ou officielle (6). Bien plus, nous n’en trouvons nulle trace dans les légions de César (7), et l’on sait pourtant que, loin de manquer de sollicitude à l’égard de ses propres soldats, César usait souvent de bonté et de clémence envers les ennemis eux-mêmes (8).

Nous en sommes donc réduit à grouper ici, dans leur ordre chronologique autant que possible, des renseignements épars, disséminés surtout dans les ouvrages historiques. Il ne faut guère compter, en effet, que les poètes épiques nous apporteront des indications plus précises. Ils se plaisent à nous raconter des luttes gigantesques, les exploits des plus mâles courages, mais s’ils connaissent, après Homère, les bons endroits où le coup est mortel, ils ignorent toute compassion et toute humanité. Ennius, par exemple, a écrit un poème éminemment romain. La gloire de Rome le transporte et lui inspire, pour célébrer les hauts faits de ses ancêtres et de ses contemporains, des vers superbes de sonorité et de coloris. Mais la pitié n’y fait point entendre sa voix. Ennius reste âpre, inhumain, barbare, usant même de la tmèse pour rendre avec une force plus suggestive le bruit d’un quartier de roche qui fend le crâne d’un guerrier,

Saxo cere comminuit brum (9).

Soldat dans la deuxième guerre punique, Ennius n’a rapporté des champs de bataille que des visions sanglantes et des accents de triomphe. Il a vu la plaine hérissée de piques (10), les javelots tomber en une pluie de fer (11) ; il a entendu le cliquetis des lances et le son belliqueux des trompettes (12), Il n’a pas voulu regarder un instant et plaindre les malheureux blessés, abandonnés à eux-mêmes et attendant patiemment la mort (13), comme ce guerrier Galate du Capitole qui serre sa blessure avec la main (14). Mais l’âme d’un Virgile, qui va jusqu’à porter aux choses sa tendresse naturelle, ne pouvait pas rester insensible aux maux du jeune combattant, tout couvert de blessures.

Non ignara malí, miseris succurrere disco (15).

«Ayant connu le malheur », fait-il dire à Didon, « je sais secourir les malheureux ». Aussi, avec l’empressement que la reine de Carthage met à accueillir les Troyens naufragés, un médecin interviendra auprès des héros pour panser immédiatement leurs plaies (16).

Dans le défilé des guerriers italiques qui marchent avec les Rutules contre Énée et les Troyens, nous voyons passer à la tête des Marses le vénérable prêtre Umbro avec son casque orné d’une branche d’olivier (17). Son roi, Archippus, l’a chargé de les conduire ; Umbro est encore brave et, en fait de médecine, il sait maints remèdes. « Il connaît l’art d’endormir par son chant et sous sa main les vipères et les hydres dont le souffle tue. Il apaise leur fureur et guérit leur morsure(18). Mais il n’a point de charme contre les blessures du fer troyen ; ni les herbes cueillies aux collines des Marses, ni ses incantations ne lui seront d’aucun secours ».

Sed non Dardaniae medicari cuspidis ictum

Evaluii, neque eum iuvere in vulnere cantus

Somniferi et Marsis quaesitae montibus herbae.

« Umbro, les bois d’Angitie, le Rucin aux eaux transparentes et les lacs limpides t’ont pleuré ! »(19).

Ainsi le roi Archippus, en l’envoyant à la guerre, aurait songé aux services qu’Umbro pouvait rendre aux soldats grâce aux vertus de ses médicaments et de sa science magique, vaine pourtant quand il fut blessé à son tour. Iapyx, médecin des Troyens, fut plus heureux ; il guérit Énée touché par Turnus. D’après une légende que nous conserve Virgile(20), Apollon qui l’affectionnait beaucoup, avait voulu communiquer à Iapyx, fils d’lasos, la science des augures et l’art de jouer de la lyre ; il voulut aussi lui apprendre à bien tirer de l’arc, mais Iapyx, peu sensible à la gloire de la poésie et des armes, aima mieux, pour prolonger la vie de son vieux père mourant, connaître les propriétés des herbes et l’art obscur de la médecine. Et quand Mnestheus et le fidèle Achate emmènent(21) loin de la ligne de bataille Énée, qui se retire clopin-clopant,

Alternos longa nitentem cúspide gressus,

vite Iapyx s’empresse auprès du blessé. Ayant relevé et rejeté en arrière son vêtement à la manière des disciples d’Apollon,

ille retorio

Paeonium in morem senior suceinclus amictu,

il essaye d’extraire le fer de la plaie, d’abord avec sa main si experte et ses herbes puissantes, ensuite et toujours vainement avec de solides pinces. Et comme dans la plaine redouble l’horreur de la bataille, seule une intervention divine peut sauver l’illustre blessé. Avenus accourt pour guérir son fils. Elle a cueilli sur le Mont Ida, en Crète, le dictamne aux larges feuilles et à la fleur de pourpre, remède bien connu des chèvres atteintes d’une flèche. Elle en imprègne l’eau du superbe bassin d’Iapyx, en y mêlant les sucs de l’ambroisie et de l’odoriférante panacée. « Le miracle se produit, pendant que le vieil Iapyx baigne la plaie, sans se douter de rien : toute douleur cesse, le sang s’arrête au fond de la blessure, la flèche vient dans la main, le malade retrouve ses forces »(22).

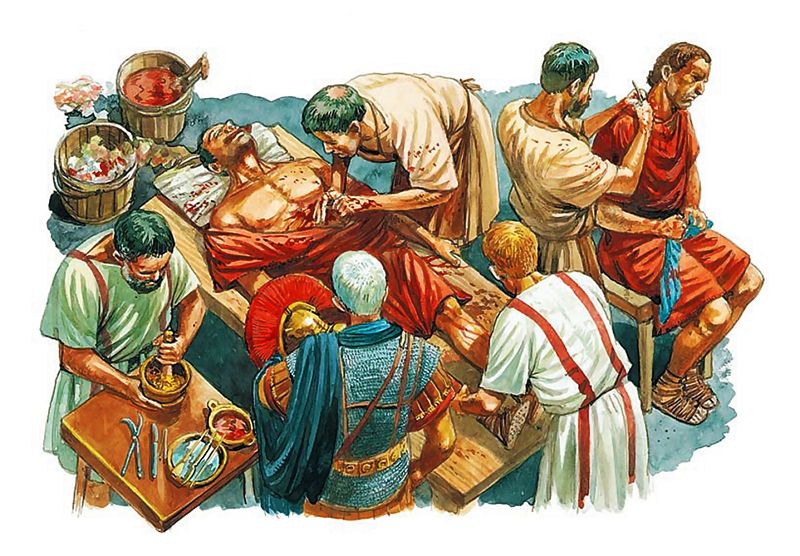

Voilà donc quels furent, d’après la poésie épique, les premiers médecins militaires venus dans le Latium, médecins purement légendaires, sans doute, mais dont le souvenir était pieusement gardé sur des représentations figurées. Iapyx, du moins, a connu cette célébrité. Il fait pendant au Machaon de l’Iliade(23). Comme Machaon avait sauvé le roi Ménélas, Iapyx n’avait-il pas conservé la vie au chef des Troyens(24), fondateur de Rome ? Rien d’étonnant qu’un peintre ait choisi cet épisode — « un amusant tableau de genre », dit Cartault, « s’il n’était dramatisé et rendu tragique par l’ambiance »(25) — pour orner le mur de la Casa di Sirico à Pompéi. Iapyx, un genou en terre, opère Énée resté debout, appuyé sur sa lance et entourant de son bras gauche le petit Ascagne qui sanglote(26). Mnestheus et le fidèle Achate se tiennent derrière Énée, et, sur le côté, la déesse assiste à l’opération, invisible aux uns et aux autres dans l’épais nuage qui l’enveloppe(27). L’artiste a reproduit avec fidélité les détails du poète. Longtemps la médecine s’est confinée à Rome à la science des simples et aux incantations. Les maladies et les blessures n’accablant l’homme que par la volonté des dieux, c’est par la vertu secrète des formules magiques, que les anciens Romains espéraient le mieux les guérir(28). La médecine primitive n’est pas allée au-delà. D’ailleurs, frustes, tempérants, endurcis aux travaux des champs et de la guerre, ils n’avaient pas à craindre, vu la simplicité de leur nourriture et la frugalité de leur régime, les maladies que la mollesse et la bonne chère engendrent facilement(29). Quelques recettes, religieusement gardées dans les familles d’une génération à l’autre, constituaient tout le livre de médecine indispensable à ces populations robustes, et ce fut l’accroissement continuel de ces remèdes familiers et héréditaires, qui aboutit plus tard au volumineux recueil de Caton l’Ancien(30). On sait, d’autre part, que le nationalisme des Romains, leur aveugle traditionalisme, le mépris qu’ils professaient superbement à l’égard des étrangers, et surtout la méfiance qu’ils nourrissaient contre les Grecs, les tint longtemps éloignés des influences de la Grande-Grèce où brillaient les médecins-philosophes. Qu’ils aient négligé de recourir à eux dans la vie ordinaire, cela peut s’expliquer par certaines préventions et par la rusticité de leurs mœurs, mais on conçoit moins qu’un peuple, presque toujours en armes, n’ait pas voulu se rendre compte plus tôt de l’utilité de posséder dans les camps un personnel médical, un peu au courant des progrès de la chirurgie scientifique. Car les soldats aussi devaient bien se contenter de leurs propres recettes et des fruits de leur seule expérience, pour se soigner eux-mêmes dans la tente commune ou pour panser leurs camarades(31), en attendant que les circonstances de la guerre permissent au général de les rapatrier et de les répartir entre les familles les plus charitables.

Le patriotisme était trop puissant à Rome, pour que l’on refusât de les accueillir. Quand le héraut avait annoncé sur le forum le retour des troupes victorieuses, femmes, enfants, vieillards, tout le peuple se bousculait aux portes de la ville pour aller à la rencontre des vainqueurs(32). Tous avaient la tête ornée de couronnes ; certains portaient sur leurs épaules des vases remplis d’un frais breuvage, tandis que d’autres avaient les bras chargés de victuailles(33). Des chariots s’échelonnaient le long du chemin, pour recevoir les soldats épuisés(34). Et lorsque l’Imperator apparaissait,

Au fracas des buccins qui sonnaient leur fanfare,

Superbe, maîtrisant son cheval qui s’effare,

une immense clameur partait de la foule. Elle remerciait le général d’avoir porté si haut la gloire de la patrie, ou bien, comme Varron après Cannes, de n’avoir pas désespéré de la République. On entourait alors ses parents, ses amis, mais on n’oubliait pas non plus les blessés(35). Les chariots les ramenaient à Rome où les maisons des grands s’ouvraient, hospitalières. Tacite contient encore des échos de cette vieille coutume et il s’attendrit éloquemment au souvenir de cette charité large et spontanée. Parlant de la catastrophe de Fidènes où l’effondrement d’un amphithéâtre avait fait sous Tibère autant de morts qu’une sanglante bataille, il dit : « Ceterum sub recentem cladem patuere procerum domus, fomenta et medici passim praebiti, fuitque Urbs per illos dies, quamquam moesta facie, veterum institutis similis, qui magna post proelia saucios largitione et cura sustentabant »(36). « Au reste, lors de ce récent désastre, on vit s’ouvrir les maisons des grands ; on fournit de tous côtés des objets de pansement et des médecins, et la Cité, durant ces jours-là, malgré son aspect désolant, revit les usages des ancêtres qui, après les grandes batailles, soulageaient les blessés par leurs largesses et leur sollicitude ». Veterum institutis similis ! En effet, en 483 av. J.-C., à la fin d’une rude guerre contre les Étrusques, le consul Fabius distribua les soldats blessés entre les sénateurs. Sa famille, accoutumée à donner l’exemple du patriotisme, accrut considérablement sa popularité en en prenant le plus grand nombre et en les entourant des meilleurs soins(37). Cette généreuse intervention des familles patriciennes pouvait donc à la rigueur suffire aux blessés, aussi longtemps que des effectifs assez réduits allaient se battre à peu de distance de la ville(38). Mais les légions s’en trouvèrent de plus en plus éloignées, au fur et à mesure que leurs conquêtes reculaient les frontières de l’État romain. Tous les soldats avaient bien dans leur équipement quelque bandage(39) et peut-être quelques herbes propres à arrêter le sang et à resserrer les lèvres d’une plaie. « Medicina quondam paucarum fuit scientia herbarum, quibus sisteretur sanguis, vulnera coirent »(40). Lorsque leurs compagnons, restés maîtres du champ de bataille, pouvaient à loisir s’occuper d’eux, tout allait plus ou moins bien. Les valets ramenaient leurs maîtres dans les tentes, illuminées par eux et ornées de feuillage(41), où les guerriers trouvaient un bon feu, le bain prêt et la table mise(42). On chantait, on buvait, on se régalait(43), avant de s’abandonner à un sommeil paisible, quand le souvenir des morts et les gémissements des blessés n’en troublaient pas le repos(44). Mais si les blessés étaient nombreux ou si la bataille tournait au désavantage des Romains ? Leur sort devenait très critique. Combien sont morts qu’on aurait dû sauver ! A Sutrium, en 309, il meurt après le combat plus de blessés qu’il n’était tombé de soldats sur le champ de bataille, et l’Étrurie pourtant était très riche en plantes salutaires. « Apud Romanos tantum vulnerum fuit, ut plures post proelium saucii decesserint quam ceciderant in acie »(45). Et, même au 1er siècle, en 53, quel spectacle navrant aussi dans la guerre de Crassus contre les Parthes ! Leurs flèches à pointes recourbées faisaient des plaies si profondes et si douloureuses, qu’une foule de blessés succombèrent dans des tourments affreux, en se roulant sur le sol, sans même oser arracher le fer de la plaie(46) ! Nous aurons l’occasion ailleurs de citer nombre de cas de pareilles infortunes, individuelles ou collectives, mais disons tout de suite qu’il serait injuste d’en prendre prétexte pour accabler l’antiquité. Qu’on relise donc la retraite de la Bérézina, la campagne de Crimée, la bataille de Solférino où les blessés restèrent cinq jours et cinq nuits étendus sur le terrain, avant d’être évacués vers les ambulances(47). Et, plus près de nous encore, la guerre de 1914 ! Il suffit d’ouvrir La Vie des Martyrs de G. Duhamel, pour se convaincre que les perfectionnements apportés au service de santé dans les armées modernes ne peuvent pas non plus toujours faire face aux maux affreux de la guerre.

Chez les Romains, la fermeté et l’endurance des blessés(48) suppléent stoïquement au manque de soins médicaux. Les guerres se succèdent. Après celles de la conquête de l’Italie, viennent les guerres puniques qui durent trois quarts de siècle. Des masses d’hommes s’entre-choquent au Tessin, à la Trébie, au Trasimène. Ici encore, il vaut mieux mourir dans le combat que d’être blessé. « Multi postea utrimque ex vulneribus periere »(49). Rien qu’à « la bataille de Cannes, s’il faut en croire les historiens, il périt 70.000 hommes du côté des Romains ; on retrouva 80 sénateurs et toute la fleur de l’ordre équestre parmi les morts. Qu’on calcule d’après cela le nombre des blessés ! Et nul médecin. Point d’infirmerie. Heureusement, il se trouva, dans une ville alliée, d’autres Fabius pour hospitaliser les blessés. A Canusium, une riche et noble Apulienne, nommée Busa, fournit logement, vêtements, nourriture et argent même(50) à plus de 4.000 soldats(51) réfugiés dans la ville ; il n’est pas téméraire de penser que les blessés durent être l’objet de sa sollicitude particulière. La population de Yenusia, de son côté, ne voulant pas le céder en générosité à une femme de Canusium, accueillit de grand cœur 4.500 soldats(52). Quant à Busa, une fois la guerre finie, le Sénat tint à la décorer pour tant de largesses.

Chez les Romains, la fermeté et l’endurance des blessés(48) suppléent stoïquement au manque de soins médicaux. Les guerres se succèdent. Après celles de la conquête de l’Italie, viennent les guerres puniques qui durent trois quarts de siècle. Des masses d’hommes s’entre-choquent au Tessin, à la Trébie, au Trasimène. Ici encore, il vaut mieux mourir dans le combat que d’être blessé. « Multi postea utrimque ex vulneribus periere »(49). Rien qu’à « la bataille de Cannes, s’il faut en croire les historiens, il périt 70.000 hommes du côté des Romains ; on retrouva 80 sénateurs et toute la fleur de l’ordre équestre parmi les morts. Qu’on calcule d’après cela le nombre des blessés ! Et nul médecin. Point d’infirmerie. Heureusement, il se trouva, dans une ville alliée, d’autres Fabius pour hospitaliser les blessés. A Canusium, une riche et noble Apulienne, nommée Busa, fournit logement, vêtements, nourriture et argent même(50) à plus de 4.000 soldats(51) réfugiés dans la ville ; il n’est pas téméraire de penser que les blessés durent être l’objet de sa sollicitude particulière. La population de Yenusia, de son côté, ne voulant pas le céder en générosité à une femme de Canusium, accueillit de grand cœur 4.500 soldats(52). Quant à Busa, une fois la guerre finie, le Sénat tint à la décorer pour tant de largesses.

Tous ces textes n’ont pas empêché Lamarre de prétendre qu’il y eut de bonne heure dans les légions romaines un corps médical composé de volontaires, et que le traitement des malades et des blessés fut confié aux soins de quelques camarades, qu’un goût particulier disposait à s’occuper de chirurgie(53). Une affirmation sans preuve ! Il va de soi que leurs compagnons assistaient les blessés de leur mieux ; c’est un devoir qui est naturel à des frères d’armes. Mais, que les plus avertis aient été détachés de leur unité pour être groupés par leur chef en une sorte d’institution sanitaire, permanente ou purement occasionnelle, en temps ordinaire ou après un combat, nous n’avons rencontré jusqu’à présent aucun texte qui permette de le dire avec certitude. Il eût d’ailleurs été bien préférable d’admettre sur les champs de bataille les médecins grecs qui se hasardaient aux abords de Rome. Or, le premier d’entre eux, Archagatos, venu s’installer dans la ville en 219 av. J.-C. et, appelé medicus vulnerarius à cause — déjà — de sa spécialité, reçut le surnom de bourreau, carnifex, parce qu’il se servait du fer et du feu à la manière des Grecs(54). Son insuccès éloigna provisoirement les autres, et ce n’est certes pas Caton le Censeur qui pouvait songer, dans son expédition d’Espagne (193), à doter ses troupes d’un service médical. Longtemps encore, les blessés de guerre durent continuer à s’en remettre à leurs compagnons et, même sous Othon et Vitellius, les soldats se soignaient toujours ainsi mutuellement : « iisdem tentoriis alii fratrum, alii propinquorum vulnera fovebant »(55).

Il y en eut parfois, à coup sûr, qui furent admirables d’habileté et de dévouement, témoin ce Marus, dont parle complaisamment Silius ltalicus(56).

Le fils de Régulus, Serranus, avait été grièvement blessé. Tant bien que mal, une lance brisée lui servant de bâton, il tâchait de regagner ses pénates, car il ne lui restait aucun camarade, pour panser ses blessures,

Haud Uli comitum super ullus et atris

Vulneribus qui ferret opem ; per dévia, fractae

Innitens hastae furtoque ereptus opacae

Noctis, iter taciturn Perusina ferebat in arva.

Mais des champs de Pérouse, il y avait loin jusqu’à Rome. A bout de forces, il frappe à une chaumière, celle de Marus, un vieux soldat qui, justement, avait fait campagne en Afrique sous les ordres de Régulus et en avait reçu, comme prix de son courage, une épée et des freins d’argent. Marus lava ses plaies avec un empressement qui toucha le blessé. Il possédait en cet art une grande expérience, pour l’avoir pratiqué, à ce qu’il disait, sur les champs de bataille.

Inde aegra reponit

Membra toro, nec ferre rudis medicamina, quippe

Callebat bellis, nunc purgat vulnera lympha,

Nunc mulcet sucis : ligat inde ac vellera molli

Circumdat tactu, et torpentes mitigat artus.

Marus retint son hôte longtemps à son foyer ; il lui prodiguait des fortifiants et, en le soignant de tout son coeur, il disait à Serranus son admiration pour son ancien général ; ses yeux se mouillaient même de larmes au souvenir des supplices, que Régulus avait endurés dans sa prison de Carthage.

Haec Marus et moesta refovebat vulnera cura.

Mieux encore : Marus ne laissa pas le convalescent repartir tout seul pour Rome ; il l’y ramena, portant ses armes et l’aidant à marcher. Le poète pouvait-il concevoir un plus bel exemple de solidarité militaire ?

Mais Paul-Émile conquiert à Pydna (168) la Macédoine ; avec elle, la Grèce est réduite peu après en province (146) et, treize ans plus tard, les Romains prennent pied en Asie, Attale III de Pergame leur léguant son royaume (133). C’en est fait du vieil esprit romain ; ceux qui restent adversaires de l’hellénisme, crient maintenant dans le désert ; son influence pénètre partout et, à la foule avide des artistes, grammairiens, cuisiniers, barbiers, philosophes, qui s’abattent sur Rome, se mêlent aussi des médecins, résignés à se laisser mépriser, mais résolus à se faire accueillir. De même que toute famille noble confie à des précepteurs grecs l’éducation de ses enfants, toute grande maison veut se mettre à la mode en prenant à son service des graeculi, et les médecins ne sont pas les derniers à pénétrer chez les puissants du jour. Pourtant, il faut attendre le milieu du Ier siècle, pour trouver dans les textes mention de leur présence aux armées(57).

Le médecin militaire est cité pour la première fois dans un passage des Tusculanes(58) (écrites en 45-44) ; voulant montrer la différence dans la manière de supporter la douleur entre la jeune recrue qui gémit et le vétéran qui souffre sans une plainte, Cicéron dit à propos de ce dernier : « at vero ille exercitatus et vetus ob eamque rem fortior, medicum modo requirens a quo obligetur ». « Mais celui-là, au contraire, endurci par l’exercice, vieux soldat, et pour cette raison plus courageux, réclame seulement un médecin pour être pansé ». Cette fois, le texte est formel. Il atteste clairement la présence dans l’armée romaine de médecins militaires(59). S’il ne permettait que de le supposer, un fait viendrait en renforcer la vraisemblance : c’est que César venait d’accorder le droit de cité à tous les médecins(60). Il reste étrange dès lors que César lui-même, dans ses carnets de campagne, — nous l’avons dit en commençant — n’y fasse absolument aucune allusion(61). Après un combat contre les Nerviens, dont les Romains sortent vainqueurs, il note volontiers qu’il a adressé des éloges à Cicéron, aux soldats ; qu’il a félicité individuellement les centurions et les tribuns, qui s’étaient le plus distingués, mais des nombreux blessés, neuf sur dix, quel soin prit-il ? Il ne croit pas à propos de le dire(62). Même silence de César au sujet des engagements si meurtriers de Gergovie, qui le privent en un jour d’un peu moins de 700 hommes(63). Même silence de son continuateur sur les soins qui furent donnés aux blessés d’Uxellodonum(64). César se tait pareillement sur leur sort devant Salone(65) et ailleurs encore(66). Il parle d’eux au premier livre du De bello gallico(67) : c’est pour expliquer pourquoi il n’a pu poursuivre les Helvètes. Ses troupes ont été retenues trois jours par les soins qu’exigeaient les blessés et par la nécessité d’en terrer les morts, « cum et propter vulnera hominum et propter sepulturam occisorum nostri triduum morati eos sequi non potuissent ». L’indication est précieuse, évidemment, mais trop peu explicite, pour que nous puissions en déduire l’existence d’une vraie organisation sanitaire. Les blessés se soignaient-ils eux-mêmes ? Étaient-ils admis dans une infirmerie ou bien des médecins et, à leur défaut, des soldats-infirmiers passaient-ils d’une tente à l’autre à l’heure du pansement ? Rien dans le texte ne permet de le deviner, et les autres passages ne nous apportent pas de plus grande précision. En réalité, quand César se complaît à nous donner des détails sur les blessés ou les malades, c’est plutôt pour signaler leur endurance et exalter leur héroïsme(68). Certains d’entre eux sont ainsi l’objet d’une glorieuse citation, tel le primipile P. Sextius Baculus. Déjà à la diète depuis cinq jours, il court, avec des armes d’emprunt, barrer la porte du camp assailli par surprise ; il est gravement blessé, tombe en syncope, et ses camarades, en le passant de main en main, ont grand’peine à le sauver(69). Tel encore le légat L. Cotta qui reçoit une balle de fronde en plein visage(70), n’en reste pas moins à se battre(71) et meurt les armes à la main(72). Tels T. Baventius(73), M. Petronius(74), et bien d’autres braves(75).

Nous avons insisté à dessein sur tous ces passages de César, parce qu’on a cru pouvoir en conclure — surtout du cas de P. Sextius Baculus — qu’il y avait « un personnel médical bien stylé » dans ses légions(76). On jugera s’ils autorisent une affirmation semblable. Les autres sont moins clairs encore, car César se contente d’y consigner après la bataille, avec la froide indifférence d’un statisticien, le nombre des morts et des blessés. « Nostri desiderati ad hominum M, partim peditum, partim equitum, saucii ad D »(77). Ou bien « Nostri in primo congressu circiter LXX ceciderunt, vulnerantur amplius DC »(78). Souvent même le chiffre est omis(79), et ses informations tiennent laconiquement dans un vague ablatif absolu « multis vulneribus acceptis »(80).

Quoi qu’il en soit, à cette époque, la profession médicale a cessé d’être tenue à Rome pour un negotium sordidum, et les Romains ne dédaignent plus de recourir aux médecins grecs. Nous serions tentés de croire que ceux-ci se risquèrent à suivre les troupes, avec les vivandiers et autres profiteurs des armées, pour y exercer leur métier quand les soldats avaient besoin d’eux(81). Ce qui est plus certain, c’est que les personnages de marque, consuls, préteurs ou officiers, commencèrent vers le milieu du premier siècle av. J.-C. à emmener dans leurs expéditions militaires le médecin ordinaire de leur maison. Nous savons par Plutarque que Pompée reçut les soins d’un médecin dans une maladie assez grave(82) ; mais cela se passait à Rome même ; on n’en voit intervenir aucun, quand il est blessé près du Soucron(83), ni lorsqu’il tombe dangereusement malade à Naples(84). César, lui, était maladif et sujet à des attaques d’épilepsie(85) ; pourtant, Suétone est seul à nous rapporter, tout à fait incidemment(86), qu’un — ou peut-être plusieurs — médecins étaient attachés à sa personne ; nulle part ailleurs, et dans aucune circonstance de sa vie militaire, nous n’en avons trouvé à ses côtés. Mais L. Doinitius Ahenobarbus qui périt à Pharsale (48 av. J.-C.), dans un accès de désespoir commanda un jour du poison à son esclave médecin (servus medicus) ; pris de repentir quand il l’eut avalé, il réclama des vomitifs, qui eurent, d’ailleurs, leur plein effet, parce que le médecin, prévoyant ce retour, avait rendu presque inoffensif le poison(87) ; le médecin fut affranchi. A Utique (46 av. J.-C.), Caton le Jeune, beau-frère du précédent, lisait le Phédon, la veille de sa mort, en présence de son médecin — un affranchi — , Cléanthe. Le matin, à la première heure, n’espérant plus se maintenir dans la ville investie par César, il s’enfonça l’épée dans la poitrine, tandis que ses gens le croyaient encore endormi. Cléanthe arriva à temps pour le sauver, mais Caton, lorsqu’il fut de nouveau seul, arracha l’appareil dont le médecin avait aussitôt pansé sa blessure (88). On se rappelle aussi que c’est après la bataille de Modène (48 av. J.-C.) que mourut le consul Pansa ; on crut, à tort ou à raison, que Glycon, son médecin, avait à dessein empoisonné ses blessures, et on le jeta en prison(88). L’année suivante, à la bataille de Philippes (42 av. J.-C.), le célèbre M. Artorius Asclèpiadès, quoique indisposé sérieusement, a voulu suivre Octave(89) ; il devait trouver la mort dans un naufrage peu après la bataille d’Actium(90), à laquelle il avait sans doute aussi assisté.

Quoi qu’il en soit, à cette époque, la profession médicale a cessé d’être tenue à Rome pour un negotium sordidum, et les Romains ne dédaignent plus de recourir aux médecins grecs. Nous serions tentés de croire que ceux-ci se risquèrent à suivre les troupes, avec les vivandiers et autres profiteurs des armées, pour y exercer leur métier quand les soldats avaient besoin d’eux(81). Ce qui est plus certain, c’est que les personnages de marque, consuls, préteurs ou officiers, commencèrent vers le milieu du premier siècle av. J.-C. à emmener dans leurs expéditions militaires le médecin ordinaire de leur maison. Nous savons par Plutarque que Pompée reçut les soins d’un médecin dans une maladie assez grave(82) ; mais cela se passait à Rome même ; on n’en voit intervenir aucun, quand il est blessé près du Soucron(83), ni lorsqu’il tombe dangereusement malade à Naples(84). César, lui, était maladif et sujet à des attaques d’épilepsie(85) ; pourtant, Suétone est seul à nous rapporter, tout à fait incidemment(86), qu’un — ou peut-être plusieurs — médecins étaient attachés à sa personne ; nulle part ailleurs, et dans aucune circonstance de sa vie militaire, nous n’en avons trouvé à ses côtés. Mais L. Doinitius Ahenobarbus qui périt à Pharsale (48 av. J.-C.), dans un accès de désespoir commanda un jour du poison à son esclave médecin (servus medicus) ; pris de repentir quand il l’eut avalé, il réclama des vomitifs, qui eurent, d’ailleurs, leur plein effet, parce que le médecin, prévoyant ce retour, avait rendu presque inoffensif le poison(87) ; le médecin fut affranchi. A Utique (46 av. J.-C.), Caton le Jeune, beau-frère du précédent, lisait le Phédon, la veille de sa mort, en présence de son médecin — un affranchi — , Cléanthe. Le matin, à la première heure, n’espérant plus se maintenir dans la ville investie par César, il s’enfonça l’épée dans la poitrine, tandis que ses gens le croyaient encore endormi. Cléanthe arriva à temps pour le sauver, mais Caton, lorsqu’il fut de nouveau seul, arracha l’appareil dont le médecin avait aussitôt pansé sa blessure (88). On se rappelle aussi que c’est après la bataille de Modène (48 av. J.-C.) que mourut le consul Pansa ; on crut, à tort ou à raison, que Glycon, son médecin, avait à dessein empoisonné ses blessures, et on le jeta en prison(88). L’année suivante, à la bataille de Philippes (42 av. J.-C.), le célèbre M. Artorius Asclèpiadès, quoique indisposé sérieusement, a voulu suivre Octave(89) ; il devait trouver la mort dans un naufrage peu après la bataille d’Actium(90), à laquelle il avait sans doute aussi assisté.

Ainsi donc, à la fin de la République, la médecine militaire est positivement attestée par les textes. On n’en est pas encore arrivé à établir dans les armées romaines un service sanitaire officiel, temporaire ou permanent, car, à notre sens, César n’eût pas manqué d’en tirer gloire, s’il avait eu le mérite de le créer au cours de ses campagnes ; il s’en tient toujours, comme les généraux qui l’ont précédé(91), aux vieux usages : il dépose ses blessés dans des villes amies ou fortifiées(92). Néanmoins, à cette époque, un grand pas a déjà été fait. La plupart des chefs d’armée ne partent plus en expédition, sans être assurés des secours d’un médecin, simple esclave ou affranchi, moins à l’intention de leurs soldats, c’est vrai(93), que pour eux-mêmes et leur état-major(94). Seulement, par la force même des choses, une telle innovation ne pouvait manquer de se développer sous l’initiative et l’impulsion des officiers supérieurs, et se généraliser peu à peu pour l’usage et le profit de tous les soldats. Les médecins, intéressés à l’élargissement de leur activité à Rome, avaient partie gagnée, du moment qu’ils réussissaient à obtenir les faveurs des généraux, du Sénat et du peuple. Précisément, au début de l’Empire, nul Romain ne songe plus à les accabler de mépris comme au temps de Caton. On les comble à présent d’honneurs et de richesses. En l’an 23 av. J.-C., le Sénat décrète d’accorder à un affranchi-médecin, Antonius Musa(95), successeur de M. Artorius Asclèpiadès dans la maison d’Auguste — il venait de guérir l’Empereur d’une très grave hépatite — une somme considérable d’argent, l’exemption de l’impôt et, par son anoblissement, le droit de porter l’anneau d’or des chevaliers. Par souscription publique, une statue est même érigée au médecin — que le sculpteur a représenté avec les attributs du dieu de la médecine — sur le mont Palatin près de celle d’Esculape(96).

Les médecins ont donc gagné énormément en prestige, et leur influence va se faire sentir davantage, puisqu’elle s’exercera à la Cour même. Les voilà désormais en relations directes avec le gouvernement et l’administration. César avait fait d’eux des citoyens ; Auguste en fait des employés de son palais et des fonctionnaires. Bientôt ils auront aussi leur place dans les cadres de l’armée impériale avec un titre, une solde, un hôpital, comme aujourd’hui. Grâce aux monuments épigraphiques(97), nous les retrouverons sans peine dans tous les corps de troupe, dans l’infanterie, dans la cavalerie et la marine(98).

O. JACOB

Le service de santé dans les armées romaines.

In : L’antiquité classique, Tome 2, fasc. 2, 1933. pp. 313-330.

————————————-

NOTES :

(1) « Il semble que les historiens se soient concertés pour cacher à la postérité tout ce qui concerne l’art de guérir dans les armées de la Grèce et de Rome ». (Peyvilhe, Hist, de la Chirurgie, t. II, p. 397). C’est surtout vrai pour Rome. Au sujet de la Grèce, cf. O. Jacob, Les cités grecques et les blessés de guerre, dans les Mélanges Glotz, Paris, 1932, II, pp. 461-484.

(2) De là, la haine des soldats contre le général qui négligerait ce devoir sacré. Cf. Plut., Pomp., 39, 1.

(3) Caes., Β. G., II, 25, 1. Y, 52, 2. VII, 41, 3. VIII, 41, 3 ; 43, 1, et passim. B.C., III, 9 ; 44 ; 53 ; 106.

(4) Caes., Β. G., IV, 15, 3 ; 37, 3. VIII, 37, 1.

(5) Ibid., I, 50, 3, et passim.

(6) Cf. infra, p. 327, note 2. H. M. D. Parker, The roman Legions, Oxford, Clarendon Press, 1928, pp. 21-46 (The Marian army reforms).

(7) Voyez les textes plus loin, pp. 324-326.

(8) Cf. Gaston Boissier, Cicéron et ses amis, Paris, Hachette, 1921, p. 279. Sall., Catil., 54, 2. Plut., Caes., 15, 3. 34, 3. 57, 3. Cie., Ad Jamil., VI, 6, 8. Les Gaulois reconnaissent la clémence de César (B.G., II, 14, 5 ; 31, 4. VIII, 3, 5 ; 21, 2 ; 44, 1).

(9) Ennius, Fragm. 609 (Vahlen, p. 113).

(10) Fragm. 285 (p. 50).

(11) Fragm. 284 (p. 50).

(12) Fragm. 140.

(13) Tït. Liv., XXII, 48, 6, etc.

(14) A. Springer, Handb. der Kunstgeschichte, Stuttgart, Kröner, 11e éd., 1921, t. I, p. 401, fig. 787.

(15) Aen., I, 630.

(16) Ibid., XII, 391 s.

(17) Ibid., VII, 753-760.

(18) Les Marses avaient la réputation de connaître les herbes vénéneuses et les contre-poisons. Silius Italicus aussi les dit très habiles dans l’art de charmer les serpents (I, 411. VIII, 594).

(19) Traduction d’A. Bellessort, Virgile, son œuvre et son temps, Paris, Perrin, 1920, p. 207.

(20) Aen., XII, 391-397.

(21) Ibid., 384.

(22) A Cartault, L’art de Virgile dans l’Énéide, Paris, 1926, II, p. 846.

(23) Cf. O. Jacob, Les médecins à l’époque héroïque (Mus. Belge, 1921, p. 38 s.).

(24) Homère ne signale la présence d’aucun médecin dans l’armée troyenne. Cf. Ibid., p. 49. (3) Loc. cit.

(25) Y. 398 : Stabat, acerba tremens, ingentem nixus in hastam, Aeneas, magno iuvenum et maerentis Iuli, Concursu, lacrimis immobilis.

(26) V. 416 : Hoc Venus, obscuro faciem circumdata nimbo, Detulit.

- 418 : … occulte medicans.

(27) Tit. Liv., I, 31, 7.

(28) Cf. Cl. Lamarre, De la milice romaine, Paris, 1870, 2e éd., p. 355

(29) Plut., Cat. Maf., 23, 4 (Bekker). Voyez M. Albert, Les médecins grecs à Rome, Paris, Hachette, 1894, p. 14 s.

(30) Sil. Ital., V, 354.

(31) C’était le même empressement, s’ils étaient vaincus (Tit. Liv., XXII, 7, 11).

(32) Dion. Halic., Ant. Rom., IX, 35, 5. V, 17, 2. Plut., Rom., 19, 6.

(33) Tit. Liv., IV, 40,1-4 ; 41, 8 : « eo missa plaustra iumentaque alia ab urbe exercitum affectum proelio ac via nocturna excepere » (a.422, après un combat malheureux contre les Volsques).

(34) Sil. Ital., VI, 570-573.

(35) Tac., Ann., IV, 63.

(36) Tit. Liv., II, 47, 12 : « saucios milites curandos dividit patribus. Fabiis plurimi dati, nec alibi maiore cura habiti. Inde populares iam esse Fabii ; nec hoc ulla nisi salubri reipublicae arte ». Voyez aussi, ibid., II, 14, 8 (après la bataille d’Aricie).

(37) Ibid., Il, 16, 4 : « Romam inde, maie gesta re, reditum ; inter multos saucios consul spe incerta vitae relictus. Interiecto deinde haud magno spatio quod vulneribus curandis supplendoque exercitui satis esset, … Pometiae arma illata (sunt) ».

(38) Dion. Halic., IX, 50, 5 : « κατεδήσαντο γάρ αυτών oí πολλοί τους υγιείς χρώτας, ώς τραυματίαι » (a. 469 av. J.-C. Il s’agit d’une expédition d’Appius Claudius contre les Volsques).

(39) Senec., Epist., xcv, 15.

(40) Plut., Paul. Aemil., 22, 1.

(41) Plut., Brut., 4, 4. Mar., 19, 1.

(42) Plut., Mar., 20, 1. Cías., fi, fi.

(43) Plut., Sul., 21, 3.

(44) Tit. Liv., IX, 32, 12.

(45) Plut., Cras., 24, 5. 25, 5.

(47) Max. du Camp, La Croix-Rouge en France, Paris, Hachette, 1889, p. 96.

(48) Plus tard, César se plaira à vanter le courage des siens. B.C., I, 45, 6 : « Tamen virtute et patientia nitebantur, atque omnia vulnera sustinebant ». Ibid., Ill, 64, 3. B.G., IV, 12, 4. V, 35, 6 ; 8. VI, 38, 1. VII, 50, 4. VIII, 19, 8. Voyez encore, infra, pp. 325-326.

(49) Tit. Liv., XXII, 7, 3.

(50) Tit. Liv., XXII, 52, 7 : « eos qui Canusium perfugerant, mulier Apula, nomine Busa, genere clara ac divitiis, moenibus tantum tectisque a Canusinis acceptos, frumento, veste, viatico etiam iuvit, pro qua ei munificentia postea, bello perfecto, ab senatu honores habiti sunt ». Voyez Tac., Ann., I, 69 : Agrippine organise les secours aux blessés, « munia ducis per eos dies induit militibusque ut quis inops aut saucius vestem et fomenta dilargita est ».

(51) Tit. Liv., XXII, 52, 4.

(52) Ibid., 54, 2 : « eos omnes Venusini per familias benigne accipiendos curan dosque cum divisissent, in singulos équités togas et tunicas et quadrigatos nummos quinos vicenos et pediti denos et arma quibus deerant dederunt, ceteraque publice ac privatim hospitaliter facta, certatumque ne a muliere Canusina populus Venusinus officiis vinceretur ».

(53) Op. cit., p. 352.

(54) Cf. M. Albert, op. cit., p. 35 s. M. Dujardin, Hist. de la Chirurgie, Paris, Imprimerie Royale, 1774, I, p. 342.

(55) Tac., Hist., II, 45.

(56) VI, 62 s.

(57) Selon Silius Italicus (V, 351 s.) Hannibal avait emmené avec lui en Italie son propre médecin, Synhalus, et le poète lui rend ce témoignage que, s’il était habile à charmer les serpents, il s’entendait tout aussi bien à extraire les flèches, par enchantement et incantation. Ce portrait paraît bien être une imitation de celui d’Umbro et d’Iapyx dans l’Énéide ; de ces emprunts, Silius Italicus est coutumier.

(58) II, 16, 38.

(59) Cf. Fröhlich, Das Kriegswesen Caesars, Zürich, Schulthess, 1891, p. 131. H. Göll, Kulturbilder aus Hellas und Rom, Leipzig, Weidemann, 1867, p. 225. Kromayer-Veith, Heerwesen und Kriegsführung der Griechen und Römer, Munich, 1928, p. 414.

(60) Suet., Div. lui., 42.

(61) Plutarque non plus à propos de l’armée d’Antoine (Anton., 43, 1) ; il rapporte qu’Antoine visitait les blessés dans leurs tentes, qu’il leur distribuait ce dont ils avaient besoin ; mais il ne fait pas la moindre mention de médecins ou de soldats-infirmiers.

(62) B. G., V, 52, 2.

(63) Ibid., VII, 51, 4.

(64) Ibid., VIII, 41, 3 ; 43, 2.

(65) Β. C., III, 9, 3.

(66) Β. G., VII, 41, 3. Β. C., I, 46, 4. III, 44, 7 ; 53, 3.

(67) I, 26, 5.

(68) Β. C„ I, 45, 3.

(69) Β. G., VI, 38, 1-4 : « Erat aeger cum praesidio relictus P. Sextius Baculus, qui primum pilum ad Caesarem duxerat, cuius mentionem superioribus proeliis fecimus, ac diem iam quintum cibo caruerat. Hie. diffisus suae atque omnium saluti, inermis ex tabernáculo prodit ; … capit arma a proximis atque in porta eonsistit… Relinquit animus Sextium, gravibus acceptis vulneribus, aegre per manus tractus servatur ».

(70) Ibid., V, 35, 8.

(71) Ibid., 36, 3.

(72) Ibid., 37, 4.

(73) Ibid., 35, 6.

(74) Ibid., VII, 50, 4.

(75) Caes., Β. C., III, 64, 3. Cf. aussi Plut., Caes., 16, 1-2. Seríor., 3, 1. Cam., 2, 1. Marceil., 10, 2. Suet., Caes., 68.

(76) Kromayer-Veith, loe. cit. Il y aurait une seconde preuve : « auch der Rekonvaleszentenstand nach schweren Feldzügen oder Epidemie ist verhältnis mässig hoch (Β . AL, 44, 4) ». Mais, lorsqu’un jour Antoine fait le dénombrement de son armée, il la trouve diminuée de 20.000 hommes ; plus de la moitié avaient péri de maladie ! (Plut., Ant., 50, 1). Cf. aussi Caes., Β. C., III, 106, 2. B. AL, 43, 3.

(77) B. H., 31, 10. Cf. aussi Plut., Lucul., 28, 6, et passim.

(78) B. G., I, 46, 5. Cf. aussi ibid., II, 35, 5. III, 53, 3.

(79) B.G., II, 25, 1. IV, 15, 3 ; 37, 3. V, 52, 2. VII, 41, 3. VIII, 37, 1 ; 41, 3 ; 43, 1 .B. C., III, 9, 3 ; 44, 7 ; 51, 3 ; 106, 2. Β. Η., 9, 2. 12, 4. 15, 4. 20, 4. 23, 8.

(80) Β. G., I, 50, 3, et passim.

(81) Plutarque signale dans les troupes de Tibérius Gracchus (5, 4) de ces gens qui, avec les valets, suivent les armées sans être enrôlés.

(82) Plut., Pomp., 2, 5. — Marius, accablé de multiples varices, eut aussi recours à un médecin qui pratiqua une opération douloureuse, (Plut., Mar., 6, 3). L’emploi de l’article semble bien indiquer qu’il s’agissait de son médecin particulier, mais il n’est jamais plus question de lui. Quand Sylla, souffrant de la goutte à Athènes, se fait transporter à Edepse en Eubée pour prendre des bains chauds (Plut., Sul., 26, 3), on ne saurait dire s’il obéissait à un conseil de son médecin privé ou d’un médecin athénien qu’il aurait consulté. Même dans le récit de son affreuse maladie, dont il ne nous épargne pas certains détails répugnants (ibid., 36), Plutarque ne fait absolument aucune allusion à un médecin.

(83) Ibid., 19, 2.

(84) Plut., Pomp., 57, 1. Pour soigner Bibulus, il eût fallu pouvoir aborder et déposer le malade à terre (Caes., Β. C., III, 18, 1). C’est donc qu’il n’avait à sa suite aucun médecin et que ses collègues de l’armée de Pompée n’en disposaient pas non plus.

(85) Plut., Caes., 17, 2-3. 53, 3.

(86) Div. Iul., 4. Quand César resta le prisonnier des pirates, il n’aurait eu près de lui qu’un seul médecin et deux esclaves du service de sa chambre, «…cum uno medico et cubiculariis duobus ». Un seul médecin I II en avait donc ordinairement plusieurs avec lui.

(87) Suet., Ner., 2. Plut., Caes., 34, 3.

(88) Plut., Cat. Min., 70, 1-2. Caes., Β. Α., 88. Caton le Jeune avait aussi emmené pour l’usage de tous les soldats de ces gens appelés psylles, qui guérissent les morsures des serpents, en suçant avec la bouche leur venin ; par leurs enchantements magiques, ils apprivoisent ces animaux.

(89) Suet., Div. Aug., 11. Tac., Ann., I, 10. Cie., Ad Brut., I, 6, 2.

(90) Plut., Brut., 41, 4. Yell. Paterc., II, 70.

(91) Flor., IV, 7.

(92) Tit. Liv., 37, 37, 6. 40, 33, 1. Plut., Sul., 23, 1.

(93) B. G., VII, 32, 1. B. C., III, 78, 1 ; 78, 5. Β. Af., 21, 2. Β. ΑΙ., 43, 3.

(94) Par principe, même si les circonstances le permettaient, les soldats n’étaient probablement pas admis à recevoir leurs soins.

(95) Vellerns Paterculus, officier d’état-major de Tibère, félicite lyriquement le prince de mettre sa voiture, sa litière, ses médecins, sa cuisine et jusqu’à son appareil de bain portatif, à la disposition de tous ceux qui le désirent (II, 114, 3).

(96) On a cru que Virgile l’avait introduit dans son Énéide sous le nom d’Iapyx. Cf. supra, p. 316. Il a écrit plusieurs ouvrages pharmaceutiques souvent cités par Galien.

(97) Suet., Div. Aug., 59. Dio Cas., 53, 30, 4. Schol. in Horat., Epist., I, 15, 3. Plin., H. N., 19, 38. 25, 8. 29, 5. M. Albert, op. cit., pp. 117-118.

(98) C’est aussi l’épigraphie seule qui nous renseigne sur les médecins attachés aux jeux du cirque, écoles de gladiateurs et autres institutions de l’époque impériale.