Le bruit métallique d’un char rompit le silence. Dissimulé aux regards par les énormes remparts, il annonçait son arrivée avec force cliquetis et grincements à travers les jardins du palais, et franchit la porte des Vents dans un grondement sourd de pas et de roues.

Le bruit métallique d’un char rompit le silence. Dissimulé aux regards par les énormes remparts, il annonçait son arrivée avec force cliquetis et grincements à travers les jardins du palais, et franchit la porte des Vents dans un grondement sourd de pas et de roues.

Sur le champ de manœuvres, personne ne bougea. Les gardes impériaux se tenaient au garde-à-vous, rigides, leurs cimeterres damasquinés étincelant au soleil. Les courtisans étaient prosternés à côté d’eux, leurs robes théâtralement étalées sur le marbre. Seul le vizir, qui transpirait sous sa peau de léopard, osa essuyer la sueur qui perlait à son front.

Le silence s’intensifia à l’approche du char. Un cri furieux s’éleva, suivi par le claquement d’un fouet. Le vacarme redoubla soudain, se répercutant dans les couloirs et les cours du palais. Quelques secondes plus tard, Moulay Ismaïl, sultan du Maroc, pénétrait sur le champ de manoeuvres sur son char doré, tiré non par des chevaux mais par un attelage d’épouses et d’eunuques.

Ces malheureux avancèrent en titubant jusqu’au groupe de courtisans avant de relâcher leur pression sur les rênes. Le sultan sauta à terre, et deux Noirs superbement bâtis entrèrent en action. Le premier, tout en murmurant des obséquiosités, chassait les mouches qui s’approchaient de la personne sacrée de Moulay Ismaïl. L’autre, un jeune garçon âgé de 14 ou 15 ans, protégeait le sultan du soleil en faisant tournoyer au-dessus de lui un parasol de chintz.

Tel était le rituel accompagnant d’ordinaire une audience avec le grand Moulay Ismaïl, qui exigeait de ses sujets une déférence absolue et un respect pointilleux de l’étiquette. Cependant, en ce matin étouffant de 1716, le sultan remarqua à peine les courtisans à plat ventre dans la poussière, car son regard était attiré par un groupe d’Européens en haillons qui se tassaient les uns contre les autres dans un coin de la cour. 52 Anglais, pieds nus et meurtris, se tenaient là, dans une stupéfaction muette. Enlevés en mer par les corsaires de Barbarie et forcés de marcher jusqu’à la capitale impériale, ils étaient sur le point d’être vendus comme esclaves.

Leur histoire allait soulever l’indignation et l’horreur dans leur pays natal ; elle témoignerait de l’impuissance totale du gouvernement et de la marine britanniques. Pourtant la capture de ces hommes n’était ni unique ni inhabituelle ; depuis plus d’un siècle, le commerce des esclaves blancs venus de toute l’Europe et des colonies nord-américaines détruisait des familles et des vies innocentes.

L’un des hommes récemment capturés, le capitaine John Pellow, du Francis, avait été averti des périls de son voyage en Méditerranée. Pourtant, avec une audace caractéristique, il avait fait fi du danger et quitté la Cornouailles à destination de Gênes pendant l’été 1715. Son équipage de six hommes comprenait son jeune neveu, Thomas Pellow, qui n’avait que onze ans quand il avait fait ses adieux à ses parents et à ses sœurs. Bien des années devaient s’écouler avant que les parents reçoivent des nouvelles de leur malheureux fils.

Deux autres navires furent capturés le même jour.

Le capitaine Richard Ferris du Southwark avait tenté de venir en aide à l’équipage du Francis, mais avait été lui aussi la proie des corsaires, de même que le George, qui rentrait en Angleterre. Les équipages terrifiés de ces trois navires étaient à présent rassemblés dans la cour du palais.

« Bono, bono », s’écria le jovial sultan en inspectant ses esclaves. Il passa devant la rangée d’hommes, palpant leurs muscles et jaugeant leurs forces. Les captifs étaient encore choqués par le traitement auquel ils avaient été soumis en arrivant dans la ville impériale de Meknès. Une foule d’habitants s’étaient bousculés aux portes du palais pour les insulter, les « abreuvant des plus viles injures […] et de coups violents ».

Le sultan, indifférent à leurs craintes et anxiétés, fut satisfait de voir que ces marins aguerris étaient en bonne forme physique, et qu’il pouvait espérer tirer d’eux de nombreuses années de servitude. Il s’arrêta un instant devant Thomas Pellow, intrigué par l’attitude digne du garçon. Il marmonna quelques mots à ses gardes, et le jeune Pellow fut sorti des rangs et mis à l’écart.

Tandis que ses compagnons étaient emmenés par un meneur d’esclaves noir, Pellow pria pour que son cauchemar prenne fin bientôt. En réalité, il était devenu un des esclaves blancs oubliés d’Afrique du Nord. Pour lui, vingt-trois ans de captivité commençaient.

Je me rendis à Meknès au printemps 1992, alors que la vallée de la Boufekrane était tapissée de menthe sauvage et que la petite rivière débordait d’eau glacée. Mon compagnon de voyage appartenait à un autre monde : c’était un religieux du XVIIIe siècle, dont le récit coloré décrivait la cité à son apogée. Le minuscule volume — relié, comme il convenait, en maroquin façonné — évoquait une ville d’une grandeur sans pareille, mais révélait aussi une histoire infiniment plus sombre.

À l’époque du voyage de cet homme, le palais impérial de Meknès était l’édifice le plus vaste de l’hémisphère nord. Ses remparts crénelés s’étendaient sur des kilomètres, renfermant collines et prairies, vergers et jardins d’agrément, et ses fortifications dominaient la vallée. Cette imprenable forteresse était conçue pour résister à l’armée la plus puissante de la terre. Chacune de ses portes était protégée par une division d’élite de la garde noire impériale.

Les proportions du palais étaient telles qu’il finit par être désigné tout simplement comme Dar Kbira, Le Grand. Pourtant Dar Kbira ne constituait qu’un élément d’un immense complexe. Cinquante autres palais, tous reliés les uns aux autres, abritaient les deux mille concubines du sultan. Il y avait des mosquées et des minarets, des cours et des pavillons. Les écuries du palais étaient de la taille d’une ville moyenne ; les casernes logeaient plus de dix mille fantassins. Dans le vaste Dar el-Makhzen — une autre ville-palais — vizirs et eunuques tenaient leur cour et fomentaient des intrigues. Les célèbres jardins suspendus, toujours en fleurs, rivalisaient avec la folie de Nabuchodonosor à Babylone.

Le père Jean de la Faye n’avait jamais rien vu de pareil, et il décrit avec émerveillement les portes de bronze moulé en fantastiques arabesques, les colonnes de porphyre étincelant au soleil, la perfection géométrique des mosaïques ornant les cours — un clair-obscur étourdissant de cobalt et de blanc. Il y avait des dalles de jaspe et de marbre de Carrare, des damas coûteux et des chevaux richement caparaçonnés. Le stuc mauresque était le plus extraordinaire ; sculpté et façonné en nid d’abeille, il semblait dégouliner des coupoles en stalactites d’une blancheur immaculée.

Chaque centimètre carré de mur, chaque niche, et chaque ouverture était magnifiquement ornée. Les vitraux azur, vermillon et vert d’eau étaient d’une beauté époustouflante, conçus pour saisir et refléter le resplendissant soleil d’Afrique. Dans les heures qui précédaient le crépuscule, ils projetaient des hexagones multicolores sur le marbre des dalles.

Les portes du palais arboraient l’emblème du soleil, poussant les visiteurs à se demander si le sultan essayait de rivaliser avec son contemporain, Louis XIV, le Roi-Soleil. En réalité, le sultan mégalomane nourrissait un rêve bien plus ambitieux que le château de Versailles récemment édifié. Sa vision était celle d’un palais qui s’étendrait de Meknès à Marrakech — une distance de quatre cent cinquante kilomètres.

Trois siècles de soleil et de pluie ont laissé leurs marques sur cet immense édifice construit en pisé, un mélange de terre et de chaux. Les vents de l’Atlas ont balayé les murs roses, les réduisant par endroits en tas de poussière. Des arches brisées gisent sur le sol, et des tours décapitées s’élèvent çà et là. Le tremblement de terre de 1755 provoqua les plus grands dégâts, détruisant en l’espace de quelques minutes ce qu’on avait mis des décennies à construire. Des plafonds en cèdre furent arrachés à leurs poutres, le stuc s’effrita et s’effondra. Des pans entiers du palais s’écroulèrent, écrasant meubles et antiquités. La cour, prise de panique, s’enfuit pour ne jamais revenir. Les ruines impériales, réduites à un pitoyable méli-mélo d’appartements à ciel ouvert, furent rapidement colonisées par les pauvres et les déshérités de Meknès.

J’entrai dans la cité par Bab Mansour, la plus impressionnante des portes de cérémonie de Meknès. Elle s’ouvrait sur un univers de géants, où les remparts dominaient les palmiers et où les cours étaient aussi vastes que le ciel. Une deuxième arche menait à une troisième, qui débouchait sur une série de ruelles. Ces passages labyrinthiques, tapissés de câbles et de fils de téléphone, me plongèrent au cœur du palais. Encore aujourd’hui, des gens — à vrai dire, des familles entières — vivent dans les décombres de Dar Kbira. Des portes d’entrée ont été creusées dans les remparts, et des fenêtres ouvertes dans le pisé. D’anciens appartements sont devenus des chambres à coucher ; des cours sont jonchées de fragments de marbre.

Je me glissai à travers une brèche dans la muraille et me trouvai dans un nouvel enchevêtrement de ruines. Une colonne de porphyre fracassée, jetée là comme du vulgaire bric-à-brac, était à demi recouverte de détritus. Un motif d’acanthe trahissait son origine romaine. Sans doute avait-elle été pillée dans la cité voisine de Volubilis.

Je me demandai si ce quartier perdu avait été autrefois le sérail interdit, dont le plafond en verre avait justement été soutenu par de telles colonnes. Des chroniqueurs arabes parlent de ruisseaux de cristal et de fontaines chantantes, de bassins en marbre sculpté où nageaient des poissons de couleur vive. M’arrêtant un moment dans cette pièce sans toit, je ramassai une poignée de terre fraîche. La poussière glissa entre mes doigts, laissant derrière elle un résidu précieux : une multitude de fragments de mosaïque — étoilés, oblongs, carrés et en losange.

D’après le religieux qui était mon guide, ces éclats minuscules témoignaient de l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire de l’humanité. Dans ce palais monumental, toutes ces mosaïques vernissées à la main, toutes ces colonnes aujourd’hui fracassées, tous ces pans de rempart étaient le fruit du labeur d’une armée d’esclaves chrétiens. Fouettés par des gardes noirs, détenus dans d’affreuses conditions, ces captifs misérables étaient forcés de travailler à ce qui devait être le plus ambitieux projet de construction au monde. Les hommes s’échinaient quinze heures par jour et souvent la nuit aussi. Quant aux femmes, leur sort était plus affreux encore. Enfermées au sérail et converties de force à l’islam, elles avaient le douteux honneur de satisfaire les caprices sexuels du sultan.

Le Maroc n’était pas le seul endroit en Afrique du Nord où des Blancs étaient esclaves. Alger, Tunis et Tripoli possédaient eux aussi des marchés aux esclaves florissants, où des milliers d’hommes, femmes et enfants étaient humiliés avant d’être vendus au plus offrant. Ces malheureux venaient de toute l’Europe — d’aussi loin que le Groenland et la Grèce, la Suède et l’Espagne. Beaucoup avaient été capturés en mer par les tristement célèbres corsaires de Barbarie. Beaucoup d’autres avaient été arrachés à leurs foyers lors d’attaques-surprises.

Près de six ans devaient s’écouler avant que je commence à chercher des documents écrits sur les corsaires de Barbarie. J’avais imaginé que de telles archives — à supposer qu’elles aient jamais existé — avaient disparu depuis longtemps. Mais il s’avéra peu à peu que beaucoup de lettres et de journaux avaient survécu. Il y avait des descriptions poignantes relatant l’horreur des travaux forcés, et des récits terrifiants d’audiences avec le sultan du Maroc. Il y avait des évocations angoissées de l’humour macabre des marchands d’esclaves et des pétitions de «veuves d’esclaves » qui suppliaient qu’on leur accorde pitié et réconfort. Je trouvai même des missives rédigées par le sultan lui-même — des tracts grandiloquents exigeant que les rois d’Angleterre et de France se convertissent à l’islam.

Beaucoup de ces récits n’existent que dans des manuscrits. L’extraordinaire journal de John Whitehead, esclave britannique à Meknès, n’a jamais été publié. D’autres furent imprimés en quantité si faible que seuls quelques exemplaires ont survécu. Un très rare volume par le père français Jean de la Faye se trouve au St Anthony’s College d’Oxford.

Les témoignages les plus fascinants sont ceux qui ont été écrits par les esclaves eux-mêmes. L’histoire de l’esclavage blanc est celle d’individus happés par un cauchemar qui les dépasse. Le plus souvent, ils terminaient leur vie dans une atroce captivité, mais certains eurent la chance d’échapper aux griffes de leurs propriétaires. Pour ceux qui parvinrent à regagner leur pays natal, traumatisés par leurs épreuves et sans ressources, écrire et publier leur histoire les aidait à surmonter le passé, à se réintégrer dans une société dont ils s’étaient crus à jamais exclus, et leur donnait un moyen de subsister. Tous avaient connu des expériences affreuses, et ils laissèrent des récits qui sont toujours aussi émouvants aujourd’hui. La lecture en est rarement agréable, pourtant ils sont parfois éclairés par des actes d’héroïsme et de générosité. Un geste de gentillesse de la part d’un garde ; l’étreinte chaleureuse d’un prêtre. De tels gestes rappelaient aux captifs qu’ils faisaient encore partie de l’humanité.

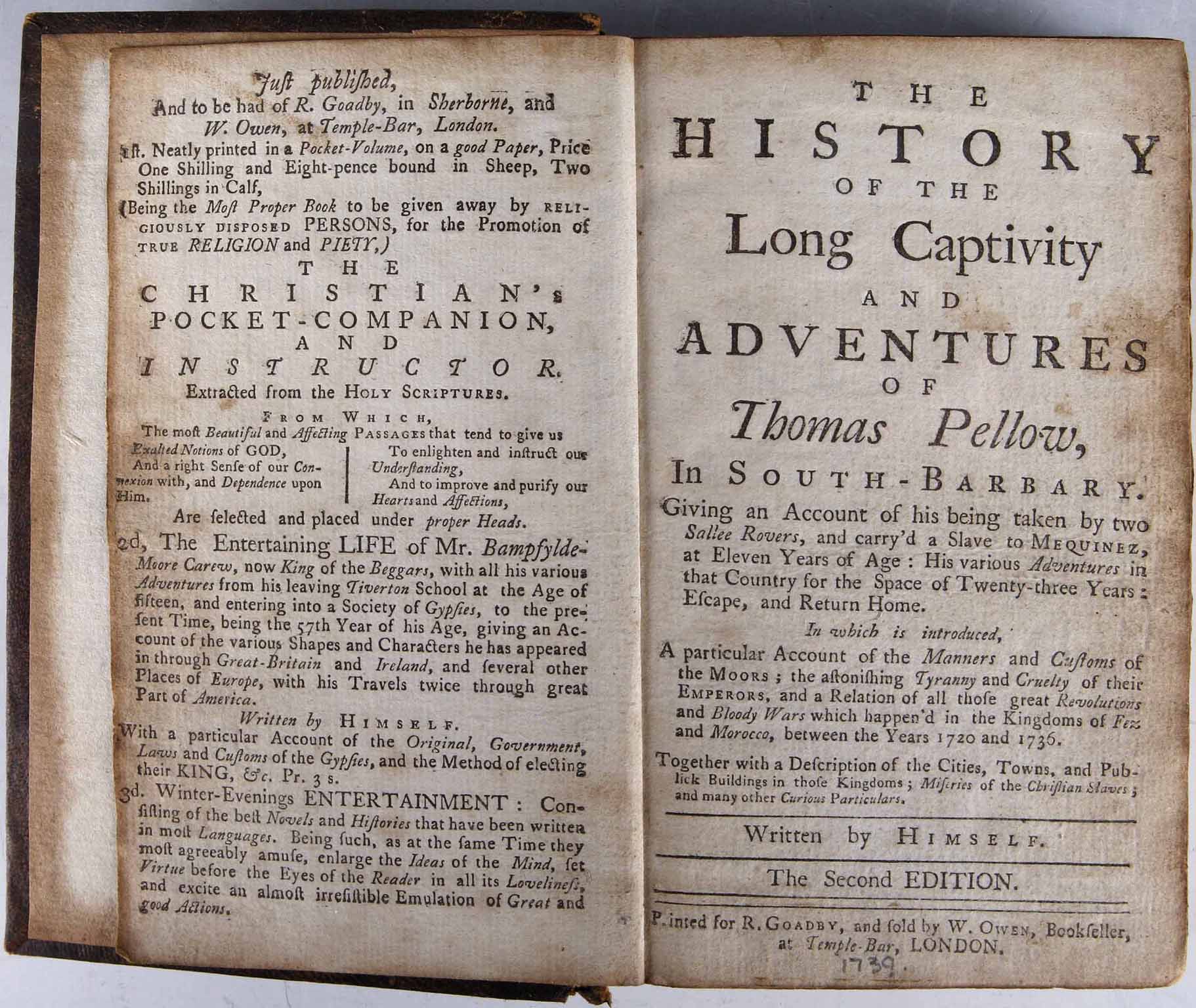

Un des récits les plus remarquables de l’esclavage blanc concerne Thomas Pellow et ses camarades du Francis. Pellow fut le témoin des splendeurs barbares de la cour impériale du sultan Moulay Ismaïl et fit personnellement l’expérience de la cruauté de ce monarque rusé et terrifiant. Mais son histoire allait s’avérer bien plus extraordinaire que celle d’un simple observateur. En tant qu’esclave personnel du sultan, Pellow se trouva bien malgré lui au coeur des intrigues de la cour. Nommé gardien du sérail impérial, il mena aussi des soldats-esclaves sur le champ de bataille et prit part à une périlleuse expédition de chasse aux esclaves en Afrique équatoriale. Il fut torturé et converti de force à l’islam. Par trois fois, il tenta de s’évader ; deux fois il fut condamné à mort.

Le récit de Pellow est truffé de personnages hauts en couleur, eunuques arrogants, surveillants d’esclaves brutaux, bourreaux impériaux et vils pirates. Au centre de l’histoire se trouve la figure dominante de Moulay Ismaïl, qui, au fil de son long règne, devint de plus en plus obsédé par son opulent palais.

On crut longtemps que les Adventures de Pellow — remaniées pour la publication par un éditeur de Grub Street — n’avaient qu’un lien ténu avec la réalité. Il est maintenant clair que tel n’est pas le cas. Les premiers chapitres sont corroborés par les lettres écrites par ses camarades du Francis, tandis que les derniers concordent avec les témoignages des consuls européens qui le rencontrèrent au Maroc. Les chroniques de Muhammad al-Qadiri révèlent que le récit fait par Pellow de la guerre civile marocaine est remarquable de précision. Ses révélations sur la vie à Meknès sont également confirmées par les sources marocaines. Ahmad al-Zayyani et Ahmad ben Khalid al-Nasari peignent un tableau similaire de la vie dans la capitale impériale.

À l’époque où Thomas Pellow et ses camarades furent capturés, la population esclave d’Afrique du Nord avait diminué, mais les conditions étaient toujours aussi épouvantables. Presque tous les pays d’Europe étaient affectés par ce qui devait être une des dernières grandes vagues de l’esclavage blanc, dont l’histoire avait commencé presque quatre-vingt-dix ans plus tôt, par une série de raids spectaculaires des corsaires de Barbarie au cœur même de la chrétienté.

Giles MILTON

In Captifs en Barbarie, éditions Petite Bibliothèque Payot, 9,50 €

Spécialiste de l’histoire des voyages, Giles Milton aborde un chapitre méconnu des relations entre l’Europe et l’Afrique du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles : le cruel destin des Occidentaux capturés en mer par les corsaires de Barbarie puis vendus comme esclaves sur les grands marchés d’Alger, Tunis ou Salé. Pour se faire, Milton narre les incroyables aventures de Thomas Pellow qui à l’âge de onze ans, en 1715, quitte sa Cornouailles natale afin de sillonner la Méditerranée comme mousse. Son navire investi, il devient l’esclave de Moulay Ismaïl, terrible souverain marocain, et doit se convertir à l’islam. Mais son ingéniosité attire l’attention du sultan, qui va lui confier la garde de son harem ainsi que des missions militaires. Plus de 20 ans après sa capture, Pellow parviendra à s’évader et sera l’un des rares esclaves européens survivants à pouvoir raconter son histoire.