11 août 1674 : bataille de Seneffe qui opposa l’armée française commandée par le prince Louis II de Bourbon-Condé à l’armée austro-hispano-néerlandaise dirigée par Guillaume d’Orange.

Durant la guerre de Hollande, Guillaume d’Orange, à la tête d’une armée austro-hispano-hollandaise, mène ses troupes à travers le sud des Pays-Bas espagnols vers le nord de la France. Pendant cinq semaines, les deux armées manœuvrent sans s’affronter. Le 10 août, Guillaume d’Orange se dirige vers Paris afin de forcer l’ennemi au combat.

Le prince de Condé envoie un détachement d’environ 500 cavaliers aux ordres de Saint-Clar pour occuper l’avant-garde hollandaise près du village de Seneffe, bloquant ainsi la progression de Guillaume. Avec les 45 000 hommes dont il dispose, il tente ensuite d’encercler les 60 000 Hollandais.

Les cavaliers parviennent à distraire l’armée hollandaise mais la manœuvre d’encerclement échoue. Après plus de 10 heures de combat, les deux armées se retirent, laissant sur le champ de bataille environ 10 000 morts ou blessés du côté français et 15 000 morts et prisonniers du côté hollandais.

Le régiment des Gardes françaises attaque le village de Fay par la droite. Dans ce combat acharné qui se continua la nuit à la clarté de la lune, les Gardes firent des prodiges de valeur, et dirigés par Condé lui-même, ils emportèrent enfin ce village, nœud de la position, y prirent trois canons et couchèrent sur le théâtre même du carnage. Les ennemis perdirent à Seneffe cent-sept drapeaux ou étendards dont une grande partie demeura entre les mains des Gardes Françaises, comme une preuve de leur courage. Le régiment avait d’ailleurs chèrement payé le terrain qu’il avait conquis. Il eut 41 officiers et 507 bas officiers et soldats mis hors de combat

Les deux parties revendiquent la victoire, mais vu les lourdes pertes, il est difficile de désigner un vainqueur.

Cette hécatombe fit écrire à la marquise de Sévigné : « Nous avons tant perdu à cette victoire, que sans le Te Deum et quelques drapeaux portés à Notre-Dame, nous croirions avoir perdu le combat ». De même Voltaire écrivit à propos de cette bataille « Ce ne fut qu’un carnage ». La boutade cynique attribuée au prince de Condé (« Une nuit de Paris réparera tout cela ») ne semble en revanche pas confirmée ; elle fut d’ailleurs également attribuée à Napoléon après la bataille d’Eylau.

La bataille fut coûteuse en vies humaines de part et d’autre. Dans les semaines qui suivent, les deux armées, affaiblies, font assaut l’une contre l’autre mais sans combat. Guillaume d’Orange et Juan Domingo de Zúñiga y Fonseca, comte de Monterrey, gouverneur des Pays-Bas espagnols, tentent de reprendre Audenarde, mais se retirent dès que le prince de Condé marche sur eux.

Ci-dessous : Le Grand Condé, le Héros fourvoyé de Simone Bertière (émission de Canal Académies du 5 février 2012).

11 août 1809 : naissance du diplomate russe Nikolaï Mouraviov-Amourski qui a joué un rôle déterminant dans l’expansion de l’Empire russe jusqu’aux côtes de l’océan Pacifique.

Nikolaï Mouraviov nait à Saint-Pétersbourg et sort du Corps des Pages en 1827. Il participe au siège de Varna, lors de la guerre russo-turque de 1828-1829, puis à la répression de l’Insurrection de Novembre en Pologne, en 1831. Il se retire de l’armée en 1833, en raison de problèmes de santé et retourne chez lui pour prendre la suite de l’entreprise paternelle. Cependant, il reprend du service en 1838, comme aide de camp du général Golovine, pour servir dans le Caucase. Durant l’une de ces campagnes contre les peuples des montagnes Mouraviov est blessé.

En 1840, Mouraviov est chargé de commander une des sections des lignes de défense sur les côtes de la mer Noire.

Promu au rang de général de division en 1841, Mouraviov doit pourtant se retirer définitivement de l’armée en raison d’une maladie. Il est transféré au ministère de l’Intérieur et nommé gouverneur civil et militaire du gouvernement de Toula, en 1846. Désireux d’améliorer l’économie générale de la province, il propose d’établir une société agricole provinciale. Mouraviov est le premier gouverneur à suggérer au tsar Nicolas 1er d’abolir le servage par une motion signée par neuf propriétaires terriens locaux. Le tsar ne tient pas compte de la pétition, mais depuis ce jour-là il parle de Mouraviov comme d’un « libéral » et d’un « démocrate ».

Le , Mouraviov est nommé gouverneur général d’Irkoutsk et Ienisseïsk, en Sibérie orientale. Cette nomination suscite la controverse : en effet, il est inhabituel pour une personne de cet âge (38 ans à l’époque) de se voir confier un si vaste territoire. Contrairement aux idées de Karl Nesselrode, le ministre des Affaires étrangères, Mouraviov est personnellement chargé par Nicolas 1er de faire pression sur la Chine. La première action de Mouraviov, en tant que gouverneur général est de mettre fin au gaspillage des fonds publics. Il rend obligatoire l’apprentissage du russe dans les écoles pour les Sibériens, et poursuit l’exploration et la colonisation des territoires au nord de l’Amour, en ayant souvent recours aux exilés politiques. Il fait beaucoup pour étendre le commerce dans les régions les plus à l’ouest. Voyant la religion comme un puissant moyen de contrôler la population locale, il favorise la construction d’églises et encourage les croyances locales comme le chamanisme et le bouddhisme.

Le , Mouraviov est nommé gouverneur général d’Irkoutsk et Ienisseïsk, en Sibérie orientale. Cette nomination suscite la controverse : en effet, il est inhabituel pour une personne de cet âge (38 ans à l’époque) de se voir confier un si vaste territoire. Contrairement aux idées de Karl Nesselrode, le ministre des Affaires étrangères, Mouraviov est personnellement chargé par Nicolas 1er de faire pression sur la Chine. La première action de Mouraviov, en tant que gouverneur général est de mettre fin au gaspillage des fonds publics. Il rend obligatoire l’apprentissage du russe dans les écoles pour les Sibériens, et poursuit l’exploration et la colonisation des territoires au nord de l’Amour, en ayant souvent recours aux exilés politiques. Il fait beaucoup pour étendre le commerce dans les régions les plus à l’ouest. Voyant la religion comme un puissant moyen de contrôler la population locale, il favorise la construction d’églises et encourage les croyances locales comme le chamanisme et le bouddhisme.

À la suite du traité de Nertchinsk, en 1689, la Russie a perdu le droit de naviguer sur le fleuve Amour, mais la Chine ne réclamera jamais la partie basse du fleuve. Mouraviov insiste sur la nécessité de conduire une politique agressive face à la Chine malgré les importantes réticences des diplomates à Saint-Pétersbourg, qui craignent une détérioration des relations entre les deux pays. Pourtant, du fait que les Russes revendiquent la partie aval du fleuve Amour, plusieurs expéditions, organisées par Guennadi Nevelskoï, ont été approuvées par le gouvernement. En 1851-1853, plusieurs expéditions sont envoyées dans l’estuaire du fleuve Amour et à Sakhaline, et des colonies russes s’établissent dans la région. Entre 1851 et 1859, Nikolaï Mouraviov-Amourski s’installe avec sa famille, préceptrice incluse (Lydie Amie Farron), d’abord à Novgorod puis à Vilna.

Le , le tsar Nicolas Ier accorde à Mouraviov le droit de mener des négociations avec les Chinois concernant l’établissement d’une frontière le long du fleuve Amour, et de transporter des troupes dans l’estuaire. En 1854 – 1858, Mouraviov aide Guennadi Nevelskoï à remplir sa mission. La première expédition partit en mai 1854. Une flotte de soixante-dix-sept barges et radeaux, menée par le bateau à vapeur Argun, remonte l’estuaire. En raison de la guerre de Crimée, une partie de la flotte est envoyée dans la baie d’Avatcha, dans la péninsule de Kamtchatka, où une série de pièces d’artillerie furent installées pour protéger la péninsule. Cette artillerie joua un rôle important dans la défense de la ville de Petropavlovsk (voir Siège de Petropavlovsk), qui fut attaquée par les forces franco-britanniques. L’expédition de 1855 transporte les premiers colons russes dans l’estuaire de l’Amour. Mouraviov entame les négociations avec les Chinois à cette époque.

Pendant la dernière expédition en 1858, Mouraviov conclut le Traité d’Aigun avec le gouvernement Qing de Chine. À l’origine, les Chinois étaient contre le fait d’établir des frontières sur le fleuve Amour, préférant le statu quo, qui garantissait un contrôle commun à la Chine et à la Russie des territoires adjacents. Mouraviov réussit cependant à persuader les Chinois que les intentions de la Russie sont pacifiques et constructives. Le Traité d’Aigun reconnait effectivement le fleuve Amour comme frontière entre la Russie et l’Empire Qing, garantissant un accès à l’océan Pacifique à la Russie. En remerciement, Mouraviov reçoit le titre de comte Amourski, c’est-à-dire « du fleuve Amour ». La signature du traité est célébrée par des illuminations grandioses à Pékin et des festivités dans les principales villes de Sibérie. Les territoires nouvellement acquis par la Russie comprennent Priamourie, Sakhaline, et la plupart des territoires des krais actuels de Primorie et Khabarovsk.

Le traité d’Aigun est confirmé et étendu par le traité de Pékin de 1860 accordant à la Russie le kraï du Primorie.

En tant que gouverneur général de Sibérie orientale, Mouraviov fait de nombreuses tentatives de colonisation des berges du fleuve Amour. Ces tentatives ont été infructueuses, très peu de personnes étaient désirant s’installer volontairement dans cette région reculée. Mouraviov doit transférer plusieurs détachements de Cosaques de Transbaïkalie pour peupler la région. Parmi ses autres tentatives infructueuses, on peut signaler les échecs dans la mise en place d’un réseau de transport par bateau à vapeur sur l’Amour et dans la mise en place d’une route postale.

Les principales objections des membres du gouvernement de Saint-Pétersbourg contre la prise de la rive gauche de l’Amour était le manque d’hommes pour défendre ces nouveaux territoires, Mouraviov-Amourski adressa une pétition pour libérer les paysans de Nertchinsk du travail obligatoire dans les mines. Avec ses gens, un corps de douze mille Cosaques de l’Amour est mis en place et envoyé pour coloniser la région, le rôle militaire étant réservé aux Cosaques transférés de Transbaïkalie.

Mouraviov-Amourski démissionne du poste de gouverneur général en 1861, après le refus de sa proposition de diviser la Sibérie orientale en deux gouvernements généraux. Il est nommé membre du Conseil d’État. En 1868, il part à Paris, où il vit jusqu’à sa mort en 1881, rentrant en Russie de temps à autre pour participer aux réunions du Conseil d’État.

Il avait épousé en 1847 Élisabeth Bourgeois de Richemont (1815-1897) : née à Paris dans une famille d’origine lorraine, elle vint finir ses jours à Gelos, près de Pau.

11 août 1890 : naissance du pionnier russe de l’aviation Vsevolod Makhaïovitch Abramovitch.

Vsevolod Mikhaïlovitch Abramovitch est né le à Odessa et mort le près de Saint-Pétersbourg.

Vsevolod Mikhaïlovitch Abramovitch est né le à Odessa et mort le près de Saint-Pétersbourg.

Vsevolod Abramovitch est le fils du poète et traducteur Mikhaïl Abramovitch (1859-1940), et le petit-fils de Mendele Moicher Sforim, considéré comme l’un des fondateurs de la littérature hébraïque moderne.

À la fin de sa scolarité, il entre au collège technique Technischen Hochschule Berlin de Charlottenbourg et prend des leçons de pilotage. Il obtient son brevet de pilote en 1911 et part pour l’Allemagne, où il se fait embaucher par Flugmaschinen Wright, filiale des frères Wright installée à Johannisthal, près de Berlin. Il devient très rapidement chef-pilote à Johannisthal.

En 1912, il construit un biplan inspiré des appareils Wright, l’Abramovich Flyer. Avec cet appareil il participe à un concours militaire à Saint-Pétersbourg, puis bat un record d’altitude et un record d’endurance.

Il est notamment l’instructeur de la pilote russe Eugénie Shakhovskaya, première femme pilote militaire, engagée durant la Première Guerre mondiale.

Abramovitch se tua à bord de son biplan le , alors qu’il donnait une leçon de pilotage, et que Eugénie Shakhovskaya est aux commandes. Il repose au Cimetière Saint-Nicolas de Saint-Pétersbourg.

Sur Eugénie Mikhailovna Shakhovskaya

Au début de la Première guerre mondiale et avec la permission du tsar, elle rejoint l’armée impériale au sein du premier escadron aérien avec le grade d’enseigne. Elle est stationnée à Kaunas, alors à la frontière allemande. Elle opère lors de reconnaissances aériennes ou de missions d’observation à partir de 1914, mais ses missions ne sont pas documentées. De plus, des rumeurs autour de ses relations avec des gradés, ainsi que ses liens amicaux liés avec des aviateurs allemands quelques années plus tôt, la font suspecter de trahison ou d’espionnage. Shakhovsakaya est alors arrêtée et condamnée à mort, mais sa peine est commuée en détention à vie, soit parce qu’elle était enceinte à ce moment, soit par intervention du tsar.

11 août 1905 : naissance de Charles Vignes, Compagnon de la Libération.

Charles Vignes entre à l’École de Santé navale de Bordeaux en octobre 1927, il en sort en 1933 comme médecin lieutenant. Il sert en Indochine de 1933 à , puis est désigné pour servir en Afrique équatoriale française où il est médecin-chef du département sanitaire du Kanem à Mao au Tchad où le trouve l’armistice de 1940.

Charles Vignes rallie la France libre et rejoint la Brigade française libre d’Orient du colonel Monclar. Il est alors chargé du service médical du Quartier général de la brigade et c’est à ce titre qu’il prend part à la campagne d’Érythrée. En , il fait la preuve de son courage devant Keren en évacuant des blessés en première ligne sous le feu de l’ennemi et reçoit une première citation.

Charles Vignes rallie la France libre et rejoint la Brigade française libre d’Orient du colonel Monclar. Il est alors chargé du service médical du Quartier général de la brigade et c’est à ce titre qu’il prend part à la campagne d’Érythrée. En , il fait la preuve de son courage devant Keren en évacuant des blessés en première ligne sous le feu de l’ennemi et reçoit une première citation.

En juin 1941, il participe à la campagne de Syrie puis est nommé médecin-chef du Groupe sanitaire divisionnaire de la 1re Brigade française libre commandée par le général Koenig, tout en étant chirurgien de l’Ambulance chirurgicale légère. En mai-juin 1942 il est à Bir Hakeim et reçoit une citation soulignant son « mépris du danger le plus absolu ». Lors de la sortie de vive force du il s’égare dans l’obscurité mais parvient à éviter les champs de mines et rejoint les échappés. À la seconde bataille d’El Alamein en Égypte il est médecin-chef de l’Ambulance chirurgicale légère (ACL). En 1943, il participe à la campagne de Tunisie puis, embarque avec la 1re division française libre pour l’Italie où il se fait remarquer au moment de la poursuite de l’ennemi au nord de Rome. Débarqué en Provence en août 1944, c’est ensuite la campagne de France jusqu’en Alsace en décembre 1944.

Il est ensuite professeur à l’École du Pharo à Marseille. En février 1946, il devient chef de la santé publique du Tchad. Charles Vignes meurt brutalement à Fort-Lamy le 4 juin 1951. Il est inhumé à Tailly en Côte d’Or.

11 août 1911 : naissance de Jean des Moutis, officier de marine et Compagnon de la Libération.

Il s’engage dans la marine militaire en 1933, suit les cours de l’École des EOR avant d’être affecté comme aspirant à bord du croiseur Colbert puis est promu enseigne de vaisseau l’année suivante.

Il est nommé commandant du chasseur de sous-marins n° 6 en 1939 et prend une part active à l’évacuation de Dunkerque, du Havre et de Cher bourg. Son action lui valent deux citations à l’ordre de l’Armée. Il quitte Cherbourg, en embarquant à son bord le personnel du commissariat de la marine, le , deux heures avant l’entrée des Allemands. Il débarque à Portsmouth le lendemain.

Il est nommé commandant du chasseur de sous-marins n° 6 en 1939 et prend une part active à l’évacuation de Dunkerque, du Havre et de Cher bourg. Son action lui valent deux citations à l’ordre de l’Armée. Il quitte Cherbourg, en embarquant à son bord le personnel du commissariat de la marine, le , deux heures avant l’entrée des Allemands. Il débarque à Portsmouth le lendemain.

Il rejoint les Forces navales françaises libres (FNFL) le et est nommé officier en second au 1er Bataillon de fusiliers marins avec le grade de lieutenant de vaisseau.

Il prend part à l’expédition de Dakar et à la tentative de débarquement de Rufisque en septembre, puis, le mois suivant, il participe dans les troupes du colonel Leclerc aux opérations de ralliement du Gabon. Il est nommé au commandement de la Marine du Gabon qu’il réorganise.

Il prend part aux campagnes en Syrie (Djeidet-Artouz, Mezzé, etc.) en et assure par intérim le commandement du 1er Bataillon de fusiliers marins. Il est promu capitaine de corvette pour faits de guerre.

En , il retourne en Angleterre où il est nommé au Commissariat national à la Marine et à la Marine marchande, puis à l’État-major des Forces navales françaises libres à Londres.

De juin à , il assiste au ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon où il organise les opérations navales anti-sous-marines.

Il sert dans l’Océan Indien, en Mer Rouge et en Méditerranée au commandement de l’aviso Commandant Dominé de à , puis à Madagascar jusqu’en .

À la Libération, il est affecté à l’état major de la marine à Paris.

Il est le commandant de la Marine en Nouvelle-Calédonie de 1947 à 1949 et participe aux campagnes d’Indochine et du Pacifique. Promu capitaine de frégate au début de l’année 1952, il prend à nouveau le commandement de la Marine en Nouvelle-Calédonie et occupe la fonction d’ attaché naval en Australie et en Nouvelle-Zélande de 1955 à 1957.

Il est nommé à l’État-major de l’OTAN à Fontainebleau.

Promu capitaine de vaisseau en 1959, il devient auditeur puis instructeur au Centre des hautes études militaires (CHEM).

Il est nommé chef d’état-major de la préfecture maritime de Cherbourg en 1963. Il décède à Fontainebleau à l’âge de 53 ans, le 11 janvier 1965.

11 août 1918 : un groupe d’hydravions allemands Brandebourg W.9 attaquent 6 vedettes côtières britanniques.

Le Hansa-Brandenburg W.29 était un hydravion de chasse biplace allemand qui servit durant les derniers mois de la Première Guerre mondiale au sein du service aéronaval (Marine-Fliegerabteilung) de la marine impériale allemande (Kaiserliche Marine depuis des bases situées sur la côte de la mer du Nord. Conceptuellement, l’avion était une version monoplan du biplan Hansa-Brandenburg W.12 , bien qu’il existait de nombreuses différences structurelles entre les deux.

Certains exemplaires furent remis aux Alliés victorieux pour évaluation, bien que seule la marine impériale japonaise ait commandé des exemplaires en production qui sont restés en service jusqu’au début des années 1930. La marine royale danoise acheta au moins trois avions en 1919 et en construisit d’autres sous licence qui furent progressivement retirés du service en 1930. L’ armée royale norvégienne acheta deux avions de contrebande à Hansa und Brandenburgische Flugzeug-Werke après la guerre, qui restèrent en service jusqu’en 1928 environ.

Certains de ces appareils, vendus sur le marché civil après avoir été mis au rebut par l’armée, furent utilisés comme avions postaux et pour la surveillance des pêches. D’autres furent modifiés, une cabine passagers remplaçant le cockpit arrière .

Le premier combat documenté impliquant le W.29 eut lieu le 4 juin lorsque quatre avions du 1er escadron, SFS I, dirigés par le commandant, l’Oberleutnant Friedrich Christiansen , rencontrèrent une escadrille britannique de trois hydravions Felixstowe F2A à la recherche de sous-marins, abattant deux d’entre eux et endommageant le troisième. Deux jours plus tard, Christiansen dirigea cinq W.29 du 1er escadron lors d’un vol de reconnaissance au-dessus de la mer du Nord et repéra le sous-marin britannique HMS C25 faisant surface. Les hydravions descendirent à basse altitude et mitraillèrent le sous-marin, tuant cinq hommes et perforant ses ballasts, le forçant à rester à la surface. Le 18 juillet, le 1er escadron, en patrouille de reconnaissance longue distance au large des côtes du Kent, avec six ou sept W.29, surprit deux hydravions Short 184 en patrouille anti-sous-marine, escortés par deux chasseurs terrestres Sopwith Camel. Les canons d’un chasseur britannique s’enrayèrent rapidement, les empêchant de repousser les avions allemands. Les deux hydravions furent abattus, tuant les quatre membres d’équipage, tandis que les Camel purent se désengager sans dommage.

Des W.29 furent également déployés à Ostende (Belgique), à Norderney et à Borkum, dans la baie allemande. Un groupe de six W.29 de Borkum découvrit le 11 août un groupe de six vedettes côtières britanniques à moteur, à la recherche de dragueurs de mines allemands. Les attaques aériennes, armées de mitrailleuses et de bombes légères, forcèrent les vedettes à se réfugier dans les eaux néerlandaises neutres. Deux vedettes furent détruites par leurs équipages après avoir épuisé tout leur carburant et leurs munitions, mais les autres réussirent, bien que gravement endommagées.

Le 26 août 1918, la marine austro-hongroise (KuK Kriegsmarine) commanda 25 W.29, destinés à être construits par UFAG dans son usine de Budapest, en Hongrie, avec livraison prévue avant le 31 octobre. Un seul fut achevé avant la fin de la guerre et ne participa pas aux combats. Dix autres étaient encore en construction à la fin de la guerre.

11 août 1918 : le sous-lieutenant britannique Stuart D. Culley détruit le Zeppelin LZ 100 après avoir décoller en mer à partir… d’une barge avec son Sopwith Camel 2F1.

Le Zeppelin LZ 100 de la marine impériale allemande, portant le numéro tactique L 53, était un zeppelin de classe V de la marine impériale allemande de la Première Guerre mondiale. Abattu par la RAF britannique, il fut le dernier dirigeable de la Première Guerre mondiale. Lancé pour la première fois le 8 août 1917, le Zeppelin LZ 100 (L 53) a participé à 19 missions de reconnaissance ; 4 attaques sur l’Angleterre, larguant 11 930 kg de bombes.

Le sous-lieutenant Stuart D. Culley est né au Nebraska en 1895 d’une mère canadienne et d’un père anglais. Il s’est engagé dans l’armée canadienne à Ottawa, au Canada, et a été affecté comme pilote dans la RNAF. En avril 1918, toutes les forces aériennes britanniques ont été intégrées à la RAF.

Le sous-lieutenant Stuart D. Culley est né au Nebraska en 1895 d’une mère canadienne et d’un père anglais. Il s’est engagé dans l’armée canadienne à Ottawa, au Canada, et a été affecté comme pilote dans la RNAF. En avril 1918, toutes les forces aériennes britanniques ont été intégrées à la RAF.

Le HMS Redoubt fut affecté à l’essai et, le 1er août 1918, un pilote canadien, le lieutenant SD Culley, décolla avec succès à bord d’un Sopwith Camel depuis une barge, baptisée H5, remorquée derrière le destroyer. L’essai fut rapidement suivi de la première opération. Après un échec le 5 août en raison du mauvais temps, la première opération débuta cinq jours plus tard. Le 11 août, le Redoubt, remorquant le H5, naviguait au sein de la Force de Harwich pour un ratissage de la baie d’Heligoland lorsque le Zeppelin LZ 100 fut repéré. Culley décolla et abattit le dirigeable. À son retour, le pilote se tenait sur la plateforme arrière du destroyer, tandis que le Redoubt se tenait debout, et toute la Force passa devant lui pour le saluer.

Il monta à 5 800 mètres d’altitude, où il attaqua un dirigeable ennemi et le détruisit en flammes. Ce fut une entreprise des plus difficiles, comportant de grands risques personnels, et le lieutenant Culley mérite tous les éloges pour sa bravoure et son habileté.

Il fut nommé à une commission permanente dans la RAF le 1er août 1919 au grade de Flying Officer. Le 1er janvier 1924, il fut de nouveau promu Flight Lieutenant. Il fut transféré au dépôt de la RAF le 10 janvier 1924. Les archives indiquent que le 14 mars 1933, le lieutenant d’aviation SD Culley, DSO, fut affecté au commandement du 39e escadron de bombardement à Risalpur.

11 août 1920 : naissance de Constant Engels, Compagnon de la Libération.

Fils d’un ingénieur belge, Constant Engels prépare l’École des mines et celle des sciences politiques dans le plat-pays. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il n’a pas l’âge requis pour être mobilisé.

Devant l’offensive allemande, il trouve refuge avec sa mère et une partie de sa famille à Dunkerque, avant de passer en Angleterre sur un bateau chargé d’évacuer des membres de l’administration belge.

Devant l’offensive allemande, il trouve refuge avec sa mère et une partie de sa famille à Dunkerque, avant de passer en Angleterre sur un bateau chargé d’évacuer des membres de l’administration belge.

Il arrive à Folkestone où il attend de pouvoir être mobilisé. Lorsqu’il l’est, il s’apprête à se rendre en France ; mais il apprend sur le bateau anglais qui le transporte l’armistice annoncé par le maréchal Pétain le .

Il retourne alors à Folkestone. Il se décide alors à poursuivre le combat ; il rencontre un proche du général de Gaulle, puis signe son engagement fin juin dans les Forces françaises libres. Il devient alors deuxième canonnier dans l’artillerie des FFL.

Il participe d’abord, de septembre à , aux opérations de Dakar et du Gabon. Il est ensuite, au sein de la brigade d’Orient, de la campagne d’Érythrée durant laquelle il combat notamment à la bataille de Keren en où prend part à la prise de Massaoua en avril.

Il combat ensuite en Syrie en . En décembre, à la création du 1er régiment d’artillerie des Forces françaises libres (1re RAFFL), il est placé sous les ordres de Jean-Claude Laurent-Champrosay. Pendant la campagne de Libye, il est observateur et radio du régiment. À ce titre, il participe à la bataille de Bir Hakeim le . Blessé à son poste de combat au tibia droit, il est remarqué pour supporter deux heures durant ses blessures sans soins.

Par la suite, il est affecté en Syrie, en Afrique noire, et à l’État-Major du général Kœnig à Alger puis à Londres.

Constant Engels reprend ses études — licence en physique — puis se destine au métier d’ingénieur, qu’il apprend au Conservatoire national des arts et métiers en suivant une formation en électronique, génie nucléaire et informatique.

Il devient ensuite chercheur et intègre le CEA en 1947, puis, en 1954, le Centre national d’essais en vol de Brétigny-sur-Orge. Il le quitte en 1957 ; dès lors, il travaille dans plusieurs cabinets : au ministère des Armées (service de Documentation de la Direction Technique et Industrielle de l’Aéronautique, 1957-1964), puis à celui des Universités (1964-1976). En 1976, il retourne travailler au CEA jusqu’à sa retraite.

Il meurt le à l’âge de 97 ans. La cérémonie religieuse est célébrée le en la cathédrale Saint-Louis des Invalides.

11 août 1920 : naissance de Georges Laouénan, Compagnon de la Libération.

Georges Laouénan naît à Saint-Pierre-Quilbignon dans le Finistère le . Il est le fils d’un officier marinier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Georges Laouénan est en classe préparatoire aux grandes écoles en juin 1940 lorsqu’il refuse la défaite et s’embarque dès le 18 juin 1940 sur le Meknès pour l’Angleterre et arrive le 19 juin à Southampton. Il s’engage le 1er dans les Forces françaises libres.

Il réussit à partir de novembre 1940 le cours d’élève-officier à Camberley et en sort aspirant. Il part en décembre 1941 rejoindre en Syrie la 1re brigade française libre commandée par le général Kœnig.

Il réussit à partir de novembre 1940 le cours d’élève-officier à Camberley et en sort aspirant. Il part en décembre 1941 rejoindre en Syrie la 1re brigade française libre commandée par le général Kœnig.

Nommé chef de section de mitrailleuses au sein de la 13e DBLE, il participe à la campagne de Libye puis à la campagne de Tunisie. Lors de la campagne d’Italie, il se distingue du 21 au 24 mai 1944 pour l’élan qu’il donne à sa section de mitrailleuses malgré les pertes subies et les tirs ennemis ; il est pour cela cité à l’ordre du corps d’armée.

Laouénan participe ensuite aux opérations de la campagne de France pour la libération du territoire. Lors de la bataille des Vosges, faisant l’admiration à la tête de sa section, il permet le à une compagnie de voltigeurs de redresser leur situation. Pendant la sortie de Rossfeld le 13 janvier 1945, il neutralise avec ses mitrailleuses la résistance ennemie et permet le passage de la colonne française en persévérant malgré les tirs ennemis et sa propre commotion par un éclat d’obus. Dix jours plus tard, lors d’une contre-attaque allemande pour reprendre un village, il organise avec succès la défense du nord-est du village et fait plusieurs prisonniers. En avril suivant, alors lieutenant, il commande une compagnie de mitrailleuses et la dirige au combat dans les Alpes et avril et en mai 1945. Il est fait Compagnon de la Libération par le décret du .

Après la guerre, il choisit de continuer la carrière militaire, est nommé en Indochine en mars 1946 puis au Maroc en octobre 1947. Capitaine en 1948, il est affecté à Madagascar puis au 151e régiment d’infanterie de marine. En 1959, il est chef de bataillon, nommé professeur à l’École d’application du Génie. Il sert ensuite en Algérie, au 2e régiment étranger d’infanterie.

Nommé lieutenant-colonel en 1968, Georges Laouénan sert au 94e régiment d’infanterie de marine puis est promu colonel à la fin de sa carrière.

Il meurt le à Toulon. Il est enterré au cimetière central de Toulon.

- Officier de la légion d’honneur.

- Compagnon de la Libération – décret du 18 janvier 1946.

- Croix de guerre 39/45 (3 citations).

- Croix des TOE (2 citations).

- Croix de la Valeur Militaire (1 citation).

- Médaille Coloniale avec agrafes « Libye », « Tunisie », « Extrême-Orient ».

- Croix du Combattant Volontaire 39/45.

- Croix du Combattant Volontaire de la Résistance.

- Officier du Nicham Iftikar.

11 août 1933 : premier vol du bombardier soviétique expérimental Kalinin K-7.

Le Kalinin K-7 est un bombardier expérimental de l’entre-deux-guerres construit par l’Union soviétique, conçu par le bureau d’étude dirigé par Konstantin Kalinin. L’unique exemplaire s’est écrasé lors de son septième vol d’essai le . Cet avion dispose également d’une forme et d’un design très atypique : il est bipoutre, avec 7 moteurs, des ailes très larges et épaisses et un train d’atterrissage massif.

Le K-7 dans sa forme primaire était doté de 7 moteurs V12 Mikulin AM-34F d’une puissance unitaire de 750 chevaux. 3 moteurs étaient montés dans chacune des ailes de l’avion tandis que le dernier était installé sur le bord de fuite de l’aile entre les deux poutres, en configuration d’hélice propulsive.

La forme secondaire envisagée plus tard n’était pas équipée du fameux septième moteur propulsif à l’arrière, les vibrations importantes générées par celui-ci générant trop de contraintes sur la structure de l’avion.

Il fut également envisagé de se servir de l’avion comme d’un avion de transport de passagers, l’épaisseur importante des ailes (plus de 2,2 m) permettait d’installer des sièges sur une bonne partie de l’avion, ce qui aurait théoriquement permis le transport de 120 personnes, une capacité impressionnante pour l’époque. Ce projet ne dépassa toutefois pas le stade de la planche à dessin.

Le K-7 était conçu pour emporter 19 tonnes de bombes ainsi que 7 tourelles d’armement défensif situées dans le nez, le train d’atterrissage ainsi que l’extrémité des poutres. Le calibre des tourelles n’est pas précisément connu, mais il est probable qu’il s’agisse de mitrailleuses de 7,62 mm ShKAS.

Le K-7 a été construit en un seul exemplaire qui s’est écrasé lors de son septième vol d’essai, tuant 15 des 20 membres d’équipage. Il a été conclu que le moteur arrière avait causé des vibrations ayant causé la rupture de la poutre gauche, paralysant les gouvernes de direction de l’appareil.

Après l’accident, une version modernisée et renforcée était en cours de développement, mais le design obsolète et les coûts trop important associés au fait que l’URSS ne souhaitait plus de bombardier lourds mit un terme au projet.

11 août 1937 : premier vol du chasseur lourd britannique Boulton Paul Defiant.

Le Boulton Paul Defiant était un avion militaire britannique construit par Boulton Paul Aircraft Ltd dans son usine de Wolverhampton. Il a servi comme chasseur lourd et chasseur nocturne dans la Royal Air Force au début de la Seconde Guerre mondiale.

Issu de spécifications du British Air Staff de 1935, c’était un chasseur monomoteur biplace à ailes basses. Son armement était concentré dans une tourelle servo-motorisée armée de 4 mitrailleuses Browning de 0,303 pouces (7,62 mm x 63, .30-06 Springfield). Cette tourelle, conçue en France par Antoine de Boysson à la Société d’Applications des Machines Motrices (SAMM), était produite sous licence au Royaume-Uni par Boulton-Paul et équipait la plupart des bombardiers britanniques de l’époque, elle leur permettait de se défendre efficacement contre les chasseurs ennemis. Le Defiant était donc quasiment conçu par Boulton-Paul autour de sa tourelle, dans un but offensif et non plus défensif. Il était destiné à attaquer les bombardiers ennemis par en dessous, partie supposée la moins défendue.

Le concept n’était pas absurde, ce type d’attaque sera plus tard intensivement utilisé avec grand succès par la Luftwaffe sous le nom de Schräge Musik.

Mais il s’avéra désastreux dans la pratique face aux escortes de chasseurs accompagnant les bombardiers de jour dans le contexte de la bataille d’Angleterre. En effet le Defiant utilisait le même moteur que le Hurricane, alors qu’avec l’équipement pour sa tourelle hydraulique et son deuxième homme d’équipage il était nettement plus lourd (2,8 tonnes à vide contre 2,1), donc plus lent et moins manœuvrable. De plus, dépourvu d’armement tirant vers l’avant, le Defiant n’attaquait pas en prenant en chasse sa cible, qui dès lors pouvait facilement s’évader, d’autant que la coordination entre le pilote et le tireur était trop difficile dans les conditions de combat.

Dans un premier temps, quelques succès locaux furent obtenus, quand des Messerschmitt Bf 109 confondaient les Defiant avec des monoplaces Hawker Hurricane et les attaquaient par derrière en plongeant. Cette méprise permit aux Defiant de remporter quelques victoires, comme cela arriva au Squadron n° 264 (la première unité dotée de Defiant, en décembre 1939) lors de deux sorties au-dessus de Dunkerque le , encore qu’il convient de prendre avec précaution le nombre de victoires allégué par le Squadron. Quand cette erreur de tactique fut corrigée par les Allemands, les victoires du Defiant cessèrent et les pertes s’accumulèrent.

Le même phénomène se reproduisit durant la bataille d’Angleterre. Le , neuf Defiant du Squadron n° 141 (la seconde unité équipée de Defiant, déclarée opérationnelle le ) patrouillant au large de Folkestone furent surpris par des Messerschmitt Bf 109 du JG 51. En quelques minutes de combat inégal, cinq Defiant furent abattus (quatre pilotes et cinq mitrailleurs tués) et un sixième gravement endommagé (deux blessés). Seule l’arrivée des Hurricane du Squadron n° 111 sauva le Squadron n° 141 de l’anéantissement total.

Après cet épisode tragique, qui devint célèbre au sein du Fighter Command comme « le massacre des Innocents », l’inefficacité du concept commença à être enfin officiellement reconnue.

Un dernier essai fut effectué avec le Squadron n° 264, celui qui avait remporté quelques succès lors de l’évacuation de Dunkerque. Rappelé du Nord de l’Angleterre où il avait été envoyé, il fut rappelé dans le sud au plus fort de la Bataille d’Angleterre pour combler les pertes en chasseurs monomoteurs. Basé à RAF Hornchurch dans le secteur du Groupe 11, le plus exposé aux attaques allemandes, en une semaine, entre le et le , il perdit la quasi-totalité de ses effectifs (11 avions, 5 pilotes, 9 mitrailleurs) dont son Squadron leader Philip Hunter dès le premier jour. Le il ne lui restait plus que deux avions disponiblesLe Defiant fut retiré des combats de jour, trop dangereux pour lui du fait des chasseurs d’escorte ennemis, et transformé en chasseur de nuit. Toutefois même dans ce rôle il ne fut pas un grand succès, son manque de puissance étant un handicap pour embarquer les premiers radars, primitifs et volumineux. Il n’y avait pas assez de place dans la tourelle arrière pour y installer l’écran du radar AI (Air Interception) Mark V. C’est donc le pilote qui devait le surveiller, en plus de ses autres tâches. Dès le printemps 1941 les Defiant commencèrent à être remplacés dans les unités de chasse de nuit par des Bristol Beaufighter, puissant bimoteur avec un radar dans le nez, ou des Mosquito NF (Night Fighter). La carrière du Defiant dans la chasse de nuit s’acheva en mai 1942.

L’avion fut ensuite relégué à des tâches secondaires, telles que le remorquage de cibles, ou le sauvetage en mer où sa grande autonomie fut très appréciée. Démodés comme avions de combat, les Defiant devinrent les premiers avions de la nouvelle forme de « guerre électronique », lorsqu’ils furent dotés de l’émetteur « Moonshine » (clair de lune) destiné à brouiller les radars allemands Freya. Le Squadron n° 515 fut créé à Northolt en août 1942 à cet effet. Il effectua de nombreuses diversions, en attirant les chasseurs allemands vers des formations d’avions « fantômes », tandis que de véritables raids de bombardiers ne rencontraient pas d’opposition. En juin 1943, ce Squadron fut à son tour rééquipé avec des Beaufighter plus modernes. La dernière unité à le faire voler fut le Squadron n° 733 de la Fleet Air Arm (aéronautique navale) à Ceylan jusqu’en octobre 1946

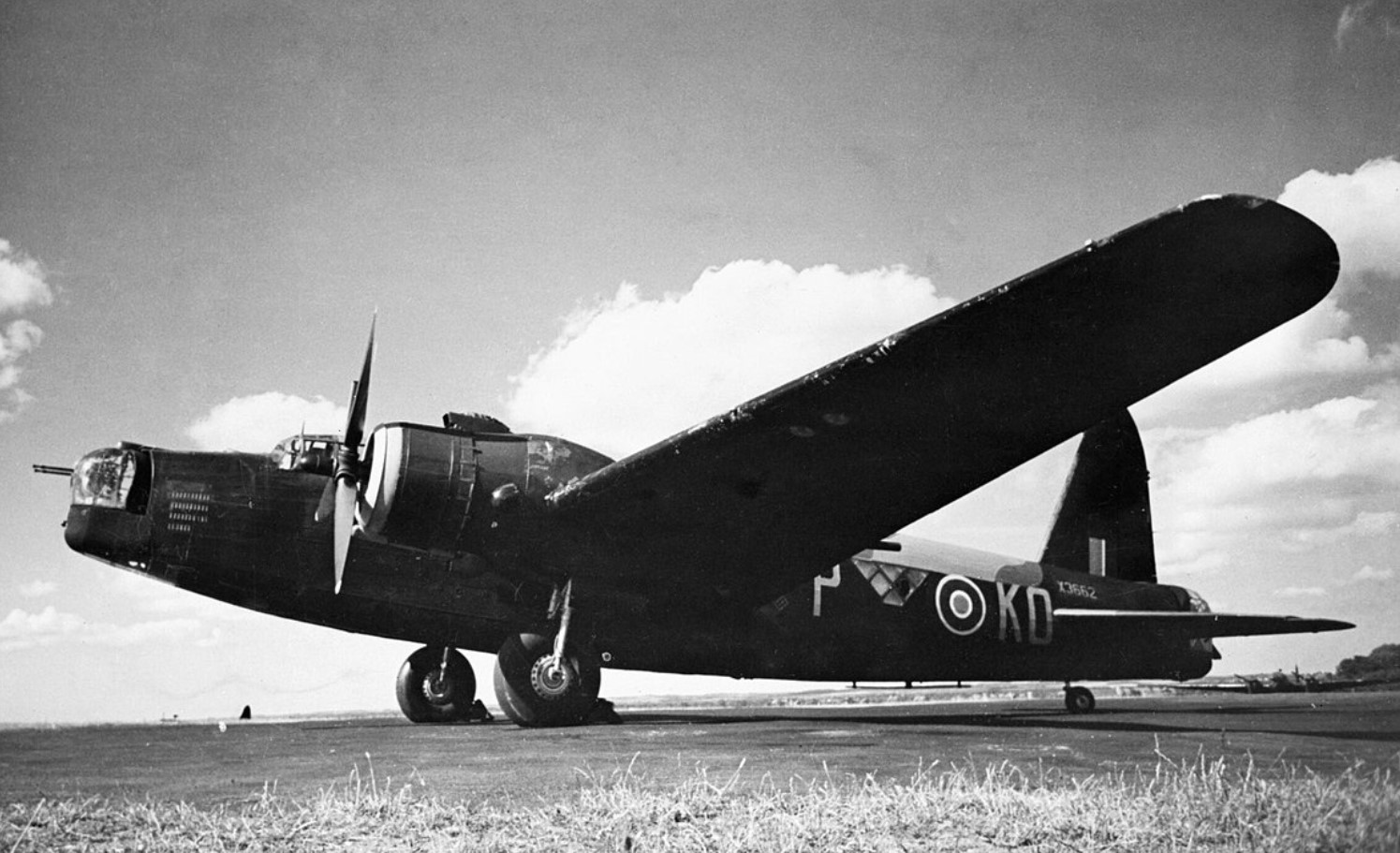

10 août 1941 : Deux Vickers Wellington du 115e Escadron effectuèrent le 1er essai opérationnel du nouveau système de navigation britannique GEE.

Le GEE (ou AMES Type 7000) était un système de radionavigation britannique utilisé par la Royal Air Force au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le GEE a été conçu pour améliorer la précision de la navigation des avions ce qui a permis d’augmenter l’efficacité des raids d’Avro Lancasters et de différents autres bombardiers.

La technologie du GEE a été développée aux États-Unis dans le cadre du système Loran. Le Loran était utilisé par l’US Air Force et la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il devient le système civil mondial de navigation côtière le plus répandu jusqu’à ce que le GPS le rende obsolète.

Le GEE était un système de navigation hyperbolique semblable au système de navigation Oméga ou au Loran-C actuel.

Les émetteurs du GEE envoient des impulsions à des instants précis. Il y a trois stations, une station maître et deux stations esclaves. La station maître envoie une impulsion, suivie, deux millisecondes plus tard, d’une impulsion double. La première station esclave envoie une impulsion simple une milliseconde après l’impulsion simple de la station maître, et la deuxième station esclave envoie une impulsion simple une milliseconde après l’impulsion double de la station maître. L’ensemble du cycle est répété toutes les quatre millisecondes.

L’avion va recevoir les signaux des trois stations. L’équipement embarqué affiche les deux signaux des stations esclaves comme une déviation sur un afficheur similaire à celui d’un oscilloscope. Étant donné que la base de temps de l’afficheur est déclenchée par les impulsions de la station maître, le système d’affichage permet de visualiser le retard d’un signal par rapport à l’autre et, par conséquent, de connaitre la distance relative de l’avion par rapport à la station maître et aux deux stations esclaves. L’avion possède à son bord des cartes de navigation avec des hyperboles imprimées. Chaque hyperbole représente une ligne d’écart de temps constant entre la réception de la station maître et celle d’une des stations esclaves. Le navigateur n’a plus qu’à chercher l’intersection entre les deux hyperboles représentant les décalages des deux stations esclaves.

La grille formée par les croisements des lignes a donné son nom au système : « GEE » se prononce en anglais comme le nom de la lettre « G », initiale de grid (grille).

Comme on était pressé d’essayer ce nouveau système, des prototypes sont embarqués sur des vols de reconnaissance bien avant que la production en série permette d’équiper des avions pour des raids d’envergure, faisant ainsi courir le risque que le système soit détecté avant d’être pleinement opérationnel. Et en effet, un des prototypes est perdu le au cours d’une opération au–dessus de Hanovre. Bien qu’il soit équipé de charges d’autodestruction, les Britanniques ne pouvaient pas être absolument certains que le système ne soit pas analysé par les Allemands.

Reginald Victor Jones est alors chargé de dissimuler au maximum l’existence du système. Dans un premier temps, on abandonne le nom de code de « GEE » et on fait circuler de fausses informations sur un système fictif baptisé « Jay ». On espère ainsi que la similitude des deux noms crée une confusion. Des antennes supplémentaires sont ajoutées au système GEE pour émettre de faux signaux non synchronisés. Deux membres de la RAF sont envoyés dans un restaurant pour parler « sans précautions » d’un système Jay qui serait en réalité une copie du système allemand Knickebein. On s’assure également que cette conversation soit rapportée par l’intermédiaire de Double Cross. Enfin, pour compléter le dispositif, de faux signaux Knickebein sont envoyés en direction de l’Allemagne.

La ruse semble bien avoir retardé le début du brouillage qui n’est apparu que cinq mois après la mise en service du système.

GEE est très sensible au brouillage, il suffit que les Allemands génèrent des impulsions supplémentaires pour le rendre inefficace. En revanche, ce brouillage ne fonctionne qu’au–dessus du territoire allemand car les fausses impulsions doivent être reçues avec la même puissance que les vraies ce qui est impossible en Angleterre où elles apparaissent beaucoup plus faibles et ne synchronisent pas. GEE reste donc parfaitement opérationnel en Grande–Bretagne.

Gee entre en service en et permet une précision de l’ordre de 150 m à courte distance pouvant aller jusqu’à 1,5 km à longue distance au–dessus de l’Allemagne. À sa portée maximale (environ 650 km) la précision est limitée à 3 km.

Contrairement au système allemand basé sur des faisceaux qui oblige les bombardiers à voler le long d’un faisceau pour atteindre son objectif, Gee émet dans toutes les directions ce qui ne permet pas de connaître la route et la destination des avions, même si les émissions sont repérées. De plus, comme Gee est un système passif — contrairement au radar H2S — il n’y a pas émission d’un signal qui pourrait faire repérer le bombardier par la chasse ennemie. Les récepteurs embarqués portent l’identification ARI 5033 pour le Gee MK. I et ARI 5083 pour le Gee MK. II.

Des bombardiers allemands ont également utilisé le système Gee lors d’attaques sur le Royaume–Uni, l’électronique provenant de récepteurs pris à l’ennemi.

11 août 1948 : naissance Jan Palach qui s’est immolé par le feu sur la place Venceslas à Prague le 16 janvier 1969.

Jan Palach naît en 1948 dans une clinique pragoise et grandit dans la commune de Všetaty. Son père décède en 1962. En 1963, il devient élève au lycée de Mělník, à 50 km au nord de Prague. En 1966, il n’est pas admis à l’université Charles de Prague en raison de son « origine professionnelle », bien qu’il ait réussi les examens d’entrée. De ce fait, il commence à étudier à l’École supérieure d’économie de Prague. En 1967, il effectue un stage en république socialiste soviétique du Kazakhstan et l’année suivante, il réitère sa tentative d’admission à l’université Charles, cette fois avec succès. Au cours de l’été 1968, il effectue un stage près de Leningrad, puis la brève période du « socialisme à visage humain » qui ouvre le « rideau de fer », lui permet aussi de travailler comme vendangeur durant trois semaines en France, où il découvre les débats suscités par les manifestations de mai 68.

Durant ses études, il s’intéresse déjà à la politique mais ce sera le « printemps de Prague » qui marquera un tournant crucial pour lui. Après avoir essayé sans succès d’organiser l’occupation de l’édifice principal de la Radiodiffusion tchécoslovaque et de diffuser un appel à la grève générale, Jan Palach décide d’opter pour un mode de protestation plus radical. Le , il s’immole par le feu sur la place Venceslas à Prague, un lieu central et très fréquenté. Brûlé au deuxième ou troisième degré sur 85 % de son corps, il meurt à l’hôpital le à 3 h 30.

Durant ses études, il s’intéresse déjà à la politique mais ce sera le « printemps de Prague » qui marquera un tournant crucial pour lui. Après avoir essayé sans succès d’organiser l’occupation de l’édifice principal de la Radiodiffusion tchécoslovaque et de diffuser un appel à la grève générale, Jan Palach décide d’opter pour un mode de protestation plus radical. Le , il s’immole par le feu sur la place Venceslas à Prague, un lieu central et très fréquenté. Brûlé au deuxième ou troisième degré sur 85 % de son corps, il meurt à l’hôpital le à 3 h 30.

Par ce suicide public, Palach souhaitait protester contre l’abolition des libertés à peine acquises grâce au « socialisme à visage humain » et aux réformes d’Alexander Dubček, ainsi que contre l’apathie de la « majorité silencieuse » et contre l’indifférence de l’Europe occidentale face à l’invasion du pays par les forces du Pacte de Varsovie en . Cette invasion militaire met brutalement fin à la relative libéralisation du système socialiste tchécoslovaque, écarte des responsabilités les réformateurs du Parti communiste tchécoslovaque et rend le pouvoir aux conservateurs les plus soumis aux ordres de l’URSS : ce processus répressif appelé « normalisation » verrouilla pour vingt ans le champ politique de la Tchécoslovaquie communiste.

La mort du jeune homme aura un retentissement à travers toute la Tchécoslovaquie et le monde entier : une manifestation funèbre réunira plusieurs dizaines de milliers de participants à Prague et d’autres cérémonies funèbres eurent lieu ailleurs dans le pays. Jan Zajíc et Evžen Plocek, deux autres jeunes Tchèques, suivirent l’exemple de Jan Palach respectivement le et le de la même année. Les autorités communistes ont alors tenté de discréditer le jeune martyr par plusieurs manipulations, notamment en faisant disparaître une lettre posthume où Jan Palach dénonçait l’invasion soviétique.

Les obsèques de Jan Palach ont lieu le 24 janvier et sont suivies par plus de 100 000 personnes. Il est ensuite inhumé au cimetière d’Olšany, où sa tombe devient un lieu de pèlerinage. En 1973, les autorités communistes font exhumer la dépouille, qui est incinérée, et ses cendres sont déposées au cimetière de Všetaty. Enfin, le , l’urne cinéraire est rapportée à Prague et inhumée dans la tombe initiale au cimetière d’Olšany lors d’une cérémonie en présence de Vaclav Havel.

11 août 1950 : premier vol du prototype d’avion de transport militaire américain Fairchild XC-120 Packplane.

Le Fairchild XC-120 Packplane est un prototype d’avion de transport militaire, développé à partir du C-119 Flying Boxcar. L’avion dispose d’une soute cargo démontable située sous le fuselage.

C’est un C-119 qui est utilisé pour servir de base. La partie inférieure du fuselage est découpée et les ailes rabaissées, la partie supérieure du fuselage étant alors située plus haut par rapport au sol. Le train avant étant situé sur la soute cargo, il est nécessaire d’installer des petites roues en avant du train principal, afin de garder l’équilibre de l’avion, une fois la soute enlevée.

Le prototype effectue son premier vol le . L’avion fut testé intensivement au début des années 1950 en particulier par l’Air Proving Ground Command sur l’Eglin Air Force Base, en Floride. Il fit aussi de nombreuses apparitions spectacle aérien à la même époque. Toutefois, le projet fut finalement abandonné en 1952 et le seul appareil finit à la ferraille.

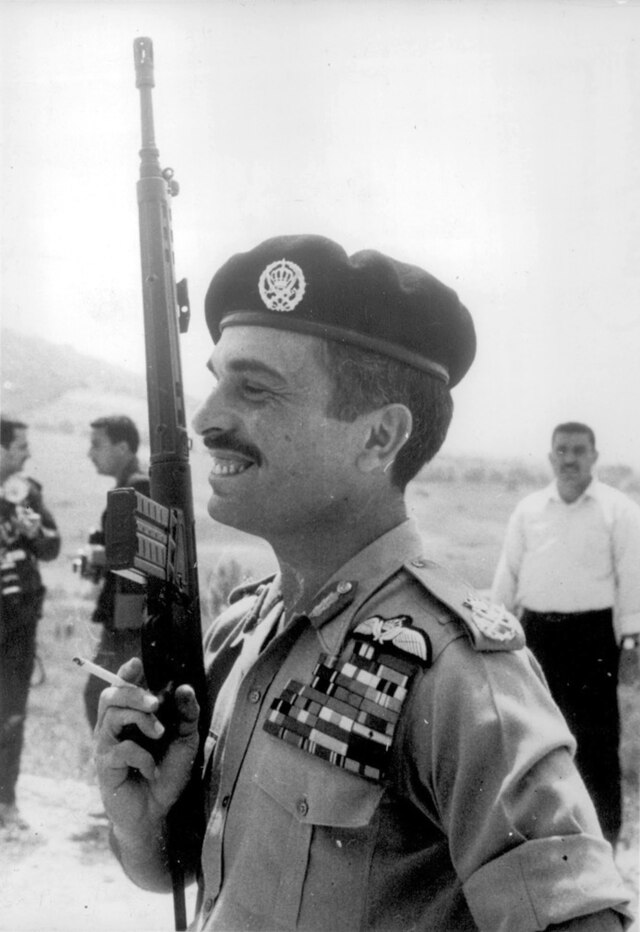

11 août 1952 : le prince hachémite Hussein ben Talal devient roi de Jordanie.

Né à Amman, Hussein est l’aîné des enfants de Talal bin Abdullah et de Zein al-Sharaf bint Jamil. Talal était alors l’héritier de son propre père, le roi Abdallah 1er. Hussein a commencé sa scolarité à Amman et l’a poursuivie à l’étranger. Après que Talal soit devenu roi en 1951, Hussein a été nommé héritier présomptif. Le Parlement jordanien a contraint Talal à abdiquer un an plus tard en raison de sa maladie, et un conseil de régence a été nommé jusqu’à ce que Hussein atteigne sa majorité. Il est intronisé à l’âge de 17 ans, le 2 mai 1953. Hussein s’est marié quatre fois et a eu onze enfants.

Hussein, monarque constitutionnel doté de larges pouvoirs exécutifs et législatifs, a commencé son règne par ce que l’on a appelé une « expérience libérale », en autorisant en 1956 la formation du seul gouvernement démocratiquement élu de l’histoire de la Jordanie. Quelques mois après le début de l’expérience, il a forcé ce gouvernement à démissionner, déclarant la loi martiale et interdisant les partis politiques. Sous Hussein, la Jordanie a mené trois guerres avec Israël, dont la guerre des six jours en 1967, qui s’est soldée par la perte de la Cisjordanie par la Jordanie. En 1970, Hussein a expulsé de Jordanie les combattants palestiniens (fedayeen) qui avaient menacé la sécurité du pays lors de ce que l’on a appelé le « septembre noir » en Jordanie. Le roi a renoncé aux liens de la Jordanie avec la Cisjordanie en 1988, après que l’Organisation de libération de la Palestine a été reconnue internationalement comme le seul représentant des Palestiniens. Il a levé la loi martiale et réintroduit les élections en 1989 lorsque des émeutes provoquées par des hausses de prix se sont propagées dans le sud de la Jordanie. En 1994, il est devenu le deuxième chef d’État arabe à signer un traité de paix avec Israël.

Hussein, monarque constitutionnel doté de larges pouvoirs exécutifs et législatifs, a commencé son règne par ce que l’on a appelé une « expérience libérale », en autorisant en 1956 la formation du seul gouvernement démocratiquement élu de l’histoire de la Jordanie. Quelques mois après le début de l’expérience, il a forcé ce gouvernement à démissionner, déclarant la loi martiale et interdisant les partis politiques. Sous Hussein, la Jordanie a mené trois guerres avec Israël, dont la guerre des six jours en 1967, qui s’est soldée par la perte de la Cisjordanie par la Jordanie. En 1970, Hussein a expulsé de Jordanie les combattants palestiniens (fedayeen) qui avaient menacé la sécurité du pays lors de ce que l’on a appelé le « septembre noir » en Jordanie. Le roi a renoncé aux liens de la Jordanie avec la Cisjordanie en 1988, après que l’Organisation de libération de la Palestine a été reconnue internationalement comme le seul représentant des Palestiniens. Il a levé la loi martiale et réintroduit les élections en 1989 lorsque des émeutes provoquées par des hausses de prix se sont propagées dans le sud de la Jordanie. En 1994, il est devenu le deuxième chef d’État arabe à signer un traité de paix avec Israël.

Au moment de l’accession de Hussein en 1953, la Jordanie était une jeune nation et contrôlait la Cisjordanie. Le pays dispose de peu de ressources naturelles et d’une importante population de réfugiés palestiniens à la suite de la guerre israélo-arabe de 1948. Hussein a dirigé son pays pendant quatre décennies turbulentes marquées par le conflit israélo-arabe et la guerre froide, réussissant à équilibrer les pressions des nationalistes arabes, des islamistes, de l’Union soviétique, des pays occidentaux et d’Israël, et transformant la Jordanie, à la fin de son règne de 46 ans, en un État moderne et stable. Après 1967, il s’est engagé dans des efforts pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Il a joué le rôle d’intermédiaire conciliant entre les différents rivaux du Moyen-Orient et a été considéré comme l’artisan de la paix dans la région. Il était vénéré pour avoir gracié des dissidents et des opposants politiques et leur avoir accordé des postes de haut niveau au sein du gouvernement. Hussein, qui a survécu à des dizaines de tentatives d’assassinat et de complots visant à le renverser, est le dirigeant qui a régné le plus longtemps dans la région.

Il est décédé à l’âge de 63 ans des suites d’un cancer en 1999 et son fils aîné, Abdullah II, lui a succédé.

Lire sur TB : 1921-2021 – Petite histoire de l’armée jordanienne

10 août 1954 : premier vol du chasseur léger britannique Folland Midge.

Le Folland Midge était un petit prototype d’avion de chasse léger subsonique britannique à aile en flèche , développé à l’origine comme démonstrateur de concept pour le Folland Gnat à succès.

Le Midge et le Gnat furent créés par WEW « Teddy » Petter , un concepteur aéronautique britannique largement reconnu pour la conception du bombardier English Electric Canberra et de l’intercepteur supersonique Lightning. Petter, méfiant face à la tendance vers des avions de combat plus gros et plus coûteux, estimait qu’un petit chasseur simple offrirait l’avantage de faibles coûts d’acquisition et d’exploitation. De nouveaux turboréacteurs légers étaient en cours de développement pour équiper ces petits chasseurs.

Petter ne put poursuivre cette vision chez English Electric et quitta donc l’entreprise pour devenir directeur général et concepteur en chef de Folland Aircraft. En 1951, grâce aux fonds de l’entreprise, il commença à travailler sur son concept de chasseur léger, baptisé « Fo-141 Gnat ». Le Gnat devait être propulsé par un turboréacteur Bristol BE.22 Saturn développant 17 kN de poussée. Cependant, le Saturn fut annulé, et le démonstrateur non armé de Petter pour le Gnat fut propulsé par un Armstrong Siddeley Viper 101, moins puissant, développant 7,3 kN de poussée. Ce démonstrateur fut baptisé Fo-139 « Midge ». Le Midge, numéro de série G-39-1, effectua son premier vol le 11 août 1954 depuis Boscombe Down, dans le Wiltshire, avec Teddy Tennant aux commandes, et se révéla être un excellent avion.

Le Midge possédait de nombreuses caractéristiques avancées, telles que des « flaperons » à commande hydraulique, un train d’atterrissage principal pouvant servir d’aérofreins et une verrière monobloc articulée sur un pare-brise blindé intérieur. Malgré la faible puissance de son moteur, ce petit avion pouvait atteindre Mach 1 en piqué et était très agile.

Le Midge fut évalué par des pilotes du Canada, d’Inde, de Jordanie, de Nouvelle-Zélande et de l’US Air Force, et reçut des éloges quasi unanimes. Le Midge avait effectué 220 vols au total lorsqu’il fut détruit dans un accident mortel le 26 septembre 1955, avec un pilote suisse aux commandes. Cependant, le Midge avait démontré que le concept de chasseur léger de Petter avait de nombreux atouts. Folland poursuivit le développement d’un prototype Gnat grandeur nature, également financé par l’entreprise.

11 août 2011 : IN MEMORIAM sergent Facrou Housseini Ali.

Sergent Facrou Housseini Ali du 19e RG .

Tué en Afghanistan le 11 août 2011 par l’explosion une mine artisanale près de Tagab.

4 autres soldats avaient été blessés.

Déployé en Afghanistan depuis le 13 juin 2011 comme chef d’agrès de combat du génie, le caporal-chef Facrou Housseini Ali était âgé de 32 ans. Il était père de deux enfants de 1 an et 7 ans.

Durant plus de 10 années de services, le caporal-chef Housseini Ali a servi successivement avec le 19e RG en Guyane (2002), en Côte d’Ivoire (2004 et 2010), au Kosovo (2006 et 2008), et en Polynésie (2007).

Il était titulaire de la médaille outre-mer avec agrafe « Côte d’Ivoire », de la médaille d’argent de la Défense nationale avec agrafes « génie » et « mission d’assistance extérieure », du titre de reconnaissance de la Nation, de la médaille commémorative française pour l’ex-Yougoslavie ainsi que de la médaille OTAN « non-article 5 ».