La propension de certains évènements militaires majeurs à disparaître de l’Histoire a toujours été un sujet d’étonnement. Nous connaissons tous la légende de Sainte-Geneviève qui aurait supposément évité à Paris d’être dévasté par Attila en l’an 451. Elle masque un évènement bien réel celui-ci : la bataille des Champs Catalauniques qui se déroule la même année. Un évènement considérable au cours duquel des dizaines de milliers de soldats furent tués et qui empêcha Attila de conquérir la Gaule. Plus proche de nous, oubliée également cette victoire d’Auersteadt qui mit la Prusse à genoux. Un nom imprononçable choisi à dessein par Napoléon pour occulter le fait que c’était en réalité le maréchal Davout et non lui-même qui avait vaincu le gros de l’armée prussienne ce 14 octobre 1806. Ce jour — là, l’Empereur s’était contenté d’affronter une modeste arrière-garde prussienne à Iéna à quelques kilomètres de là, un épisode peu conséquent mais qui seul passera à la postérité.

Méconnue en France, la victoire du général Édouard de Curières de Castelnau le 26 août 1914 à la trouée de Charmes. À l’exception d’un mince fascicule paru en 1936, rien ne figure à son propos dans l’historiographie française. Outre-Rhin, au contraire, elle a fait l’objet d’une abondante littérature, les généraux allemands se renvoyant la responsabilité d’une défaite qui allait peser très lourd dans le sort de la bataille de la Marne quelques jours plus tard et donc déterminer l’issue de la guerre elle-même.

Au cours de cette bataille qui se déroule pendant trois jours entre le 24 et le 26 août 1914, ce sont deux des cinq armées dont dispose la France qui sont engagées face à la grande armée bavaroise et une armée allemande. 700 000 hommes sont aux prises sur un front de cent kilomètres entre Nancy et les Vosges. Pourtant, en dépit de son ampleur et des conséquences majeures qui en découlent, cette bataille a disparu des radars de l’histoire militaire française. Une méconnaissance qui tient beaucoup au fait que le général de Castelnau est l’une de ces figures emblématiques de notre histoire militaire insuffisamment inscrite dans la mémoire de notre pays. En effet, par un inique caprice du destin, il sera le seul des quatre grands artisans de la victoire de 1918 à ne pas être élevé à la dignité de maréchal de France. Il faut dire que contrairement aux trois autres, Joffre, Foch et Pétain, par pudeur et par modestie, lui, refusera d’écrire ses mémoires, découragera les panégyristes et fuira les honneurs. Ses papiers personnels, dont est tiré l’essentiel des informations de cet article, ne seront dévoilés par ses descendants que très tardivement ce qui privera les historiens d’une source relative à 14-18 particulièrement riche et masquera le rôle essentiel qu’a tenu Castelnau au cours de la guerre. Figurant au premier plan du haut commandement français de manière constante entre 1911 et 1919, il a été impliqué dans tous les grands évènements du conflit. En particulier d’août à novembre 1914 à l’occasion de plusieurs victoires, en 1915 où il exerce le principal commandement opérationnel sur le front occidental. Pendant toute l’année 1916, il est le chef d’état-major général, autrement dit, le numéro deux des armées et le suppléant de Joffre quand celui-ci est empêché ce qui sera le cas à de nombreuses occasions lors de la bataille de Verdun. En août 1914, il est l’un des cinq commandants d’armée français.

Il existe des récits détaillés de ces batailles qui se sont déroulées au mois d’août 1914 dans l’est de la France. Ils figurent dans l’œuvre monumentale de l’académicien Gabriel Hanotaux Histoire illustrée de la guerre de 1914, volume 4, chapitre VII (bataille de Morhange et de Sarrebourg) et chapitre VIII (bataille de la trouée de Charmes) et dans Les Armées françaises dans la Grande Guerre, tome 1, volume 1, édition de 1936, pages 271-290 (bataille de Sarrebourg), pages 317-327 (bataille de Morhange) et tome 1, volume 2 pages 305-375 (bataille de la trouée de Charmes appelée bataille de la Mortagne par le Service historique des armées).

Aussi, me limiterai-je à en donner dans cet article un simple résumé. Mon propos est de faire découvrir ce qui figure dans les papiers personnels du général de Castelnau et qui présente un caractère inédit. Il y a notamment un document de sa main qui apporte un éclairage nouveau à cet épisode clef de la Grande Guerre. Il n’était pas destiné à être rendu public et donc, contrairement à certaines publications d’autres chefs militaires français de 14-18, il ne souffre pas d’un biais hagiographique. Rédigé de manière impersonnelle — Castelnau se place comme un observateur externe et parle de lui-même à la troisième personne —, il possède une grande authenticité.

Je souhaite également mettre en exergue ce qui est paru outre-Rhin. Ces écrits ont été le plus souvent ignorés par l’historiographie française alors qu’ils sont beaucoup plus complets que ce qu’on peut trouver en France et qu’ils fournissent la vue des Allemands à propos d’un évènement qualifié de majeur par leurs généraux. L’œuvre monumentale de l’historien Karl Deuringer permet de connaitre tous les mouvements des troupes allemandes jusqu’au niveau du bataillon au cours des batailles de l’est de la France du début de la guerre. Elle lui a été commandée par le Land de Bavière qui souhaitait conserver la mémoire des opérations militaires de la dernière campagne d’une armée bavaroise constituée. Un autre ouvrage traduit en français en 1936 fait une intéressante synthèse de tous les écrits des généraux allemands impliqués dans ces évènements. Son auteur, le général von Mertz, devenu entre-temps un historien professionnel, en est un témoin direct. Premier officier d’état-major de la VIe armée, il en dirigeait les opérations. Après la guerre, il prend la présidence du Bearbeitet im Reichsarchiv, le service des archives allemand. À ce titre, il a un accès privilégié à toutes les sources. Avec un recul de près de vingt ans par rapport aux événements, il fait la part des choses entre les propos contradictoires et passionnels des uns et des autres. Utilisant ses propres notes manuscrites consignées au jour le jour pendant cette période, confrontant toutes les publications à ce que ses archivistes ont pu réunir, il livre une analyse qui semble très objective.

Les batailles en Lorraine et dans les Vosges en août 1914

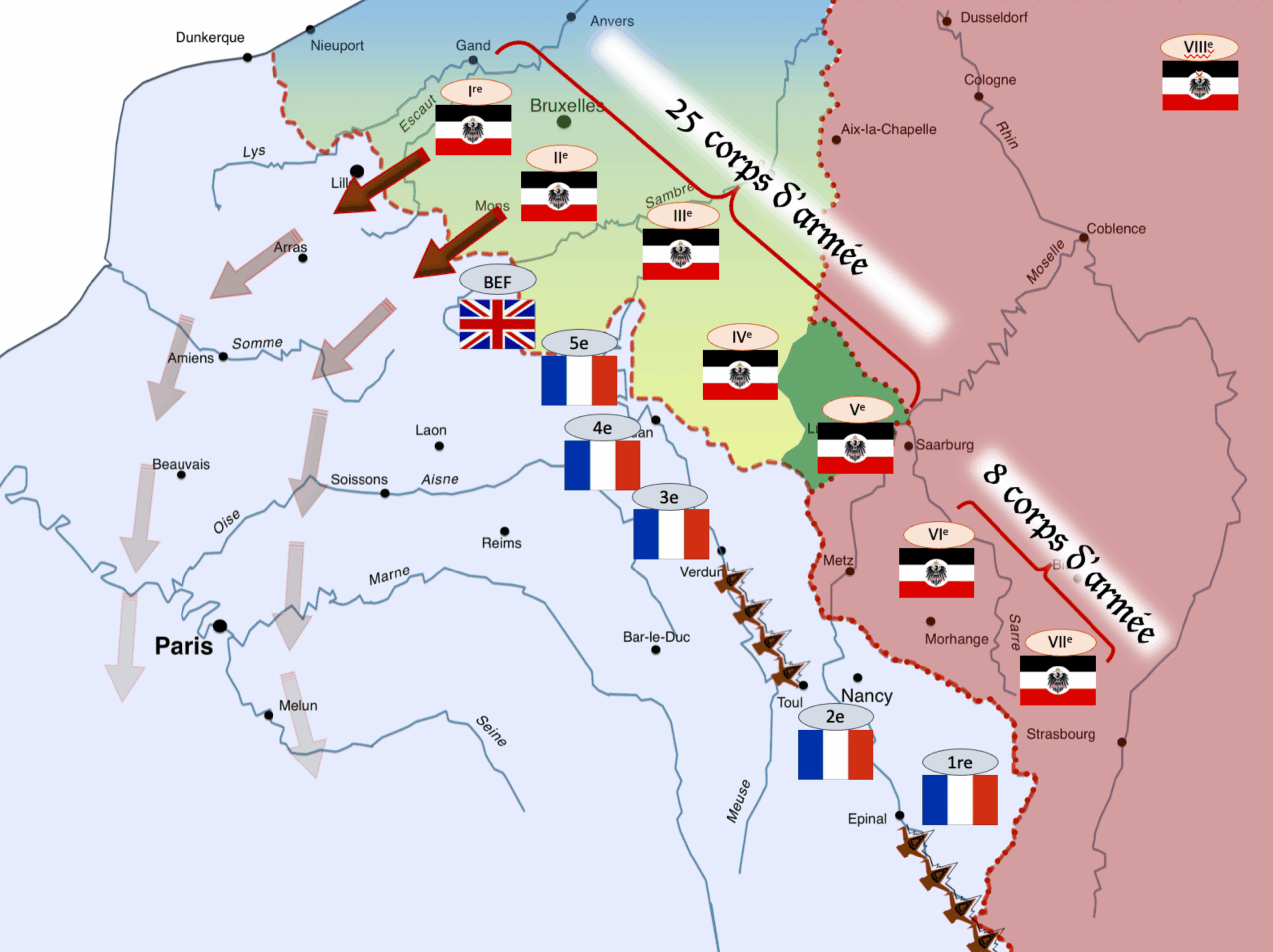

Quand l’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août 1914, le haut commandement français pense que les 5 armées françaises auront à affronter cinq armées allemandes. Il estime que les trois autres armées allemandes feront face aux Russes à l’Est. Cela paraît donc équilibré d’autant que la France dispose d’une barrière fortifiée qui va de Verdun à Belfort : la fameuse ligne Séré de Rivière.

Première hypothèse : les Allemands respectent la neutralité belge et luxembourgeoise. Deux armées françaises au nord couvriront la Trouée de Stenay entre Sedan et Verdun, deux autres armées celle de la Trouée de Charmes entre Toul et Épinal. Une armée restera en réserve.

Deuxième hypothèse : les Allemands tentent de déborder le dispositif français en passant par la Belgique. Le haut commandement pense que disposant de 5 armées, les Allemands ne peuvent pas aller au-delà de la vallée de la Sambre. Pour y faire face, il suffit d’engager la cinquième armée française et le petit Corps expéditionnaire britannique — il ne comprend que 6 divisions.

Selon l’état-major, Français et Anglais auront à affronter 20 corps d’armée, 15 à l’aile gauche et 5 à l’aile droite. Or, en réalité, il y en a 13 de plus. Les Allemands ont engagé deux armées supplémentaires en Belgique en ne laissant qu’une seule armée face aux Russes, et, contrairement aux Français, ils ont mis des unités de réservistes en première ligne. Le haut commandement français l’ignore. Aussi lance-t-il à l’offensive les 5 armées françaises ainsi que le Corps expéditionnaire britannique. Toutes ces armées sont battues entre le 20 et le 23 août 1914. En trois jours, il y aura 200 000 soldats français et anglais hors de combat.

Concernant la période comprise entre le 24 août et le début de la bataille de la Marne, le 6 septembre 1914, l’historiographie se focalise exclusivement sur les trois armées formant l’aile gauche française. Elles sont en train de battre en retraite, un repli qui n’est marqué d’aucun épisode majeur hormis la contre-attaque du général Lanrezac à Guise le 29 août. Les ouvrages français y accordent une grande importance ce qui n’est pas le cas outre-Rhin qui la traite comme un incident secondaire. Pendant ce temps, en Lorraine et dans les Vosges, les deux autres armées françaises, la IIe de Castelnau et la Ire de Dubail vont mener des combats ininterrompus dont le caractère décisif a totalement échappé à la majorité des auteurs français.

La bataille de l’aile droite

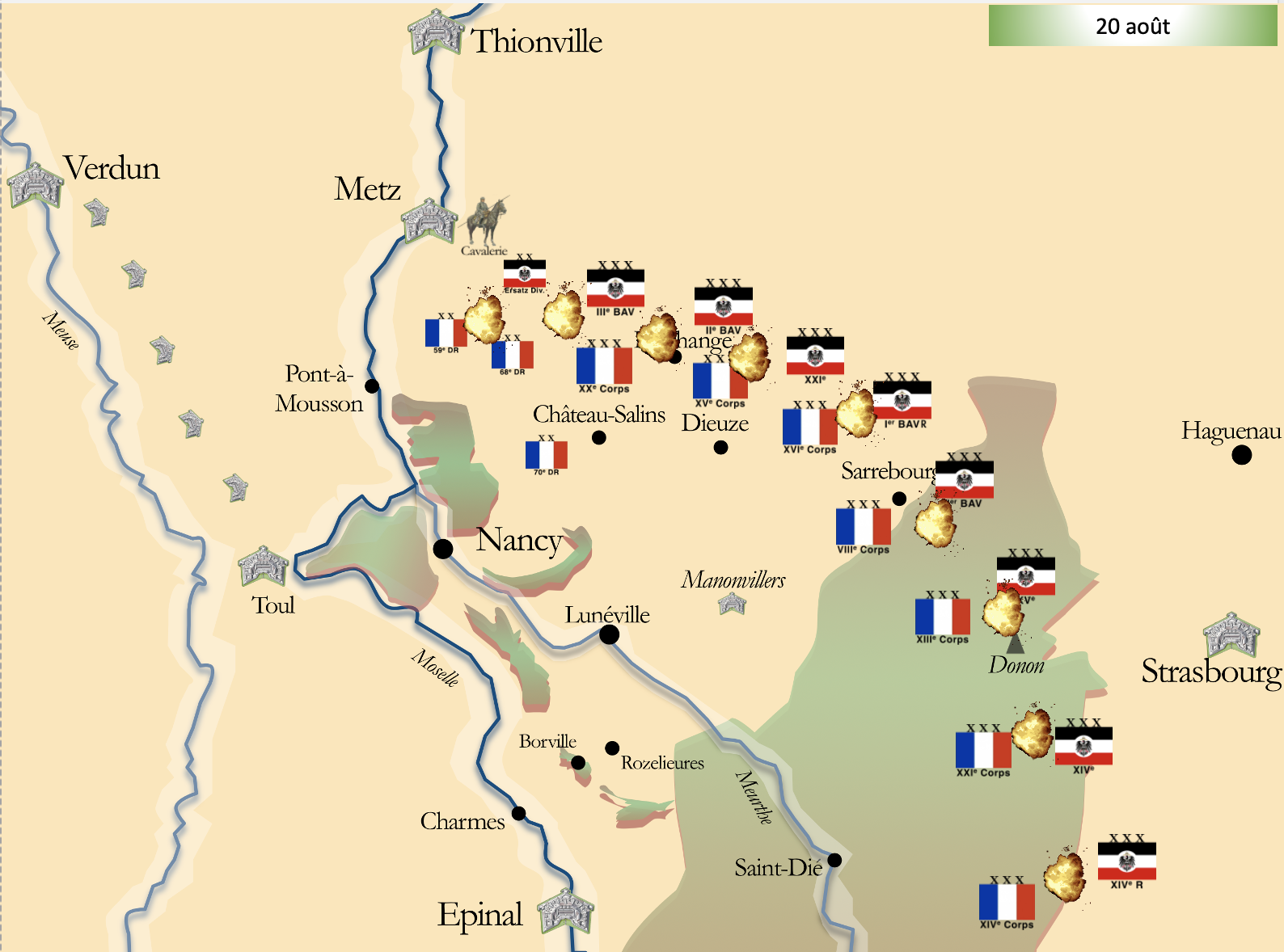

Le 20 août, Castelnau et Dubail qui depuis plusieurs jours avancent en territoire allemand, butent sur deux puissantes armées ennemies. Elles n’avaient pas été repérées. Surpris, les Français subissent la défaite, Castelnau à Morhange, Dubail à Sarrebourg et au Donon. Pour éviter l’anéantissement, ces deux armées opèrent un large repli qui les amène derrière la Meurthe entre Nancy et Saint-Dié-des-Vosges. La plupart des auteurs attribuent ces défaites aux mêmes causes que celles mises en avant pour expliquer les mécomptes des trois autres armées françaises formant l’aile gauche : domination allemande en matière d’artillerie lourde et de mitrailleuses, attaque de l’infanterie française en rangs serrés, etc.

De fait, ce qui se déroule dans l’est de la France est assez différent. Il ne s’agit pas de batailles de rencontre comme ce fut le cas à Charleroi et dans les Ardennes. En Lorraine et dans les Vosges, les Français sont tombés dans un véritable piège — la nasse Nied-Sarre — mûrement préparé depuis des années par les Allemands. Le prince Rupprecht de Bavière qui commande l’ensemble des forces allemandes dans l’Est dispose d’une large supériorité numérique et d’une puissante artillerie lourde moderne. Il a installé ses troupes sur les lignes de crêtes entre Morhange et le Donon. Elles ont eu tout le temps nécessaire pour baliser les axes de tirs de leurs mitrailleuses et de leur artillerie. Elles sont dissimulées aux vues des Français, d’autant que les mauvaises conditions météorologiques au cours des jours précédant la bataille ont rendu tout survol impossible. La surprise sera totale.

Les batailles de Morhange et de Sarrebourg

Pour la journée du 20 août, Castelnau a prévu que seuls, deux de ses corps d’armée — les XVe et XVIe — continuent leur progression. Le troisième, le XXe Corps, que commande le général Foch, restera sur ses positions afin d’assurer la protection de l’armée d’une possible attaque allemande en provenance de la place forte de Metz. À 05 h 30, les deux corps d’armée entament leur mouvement. Mais, au même moment parvient à Castelnau avec plusieurs heures d’un retard inexplicable la copie des ordres que le général Foch a donnés à son XXe Corps. C’est la stupeur ! Castelnau découvre angoissé qu’ils sont en totale contradiction avec ses instructions. Le XXe Corps est en train d’attaquer Morhange. Il se trouve à dix kilomètres trop en avant de ses positions. A 06 h 30, on apprend que l’une des deux divisions qui le compose, la fameuse « division d’acier », la 39e DI vient de se faire écharper. Ses six régiments d’infanterie se sont élancés vers les collines à l’ouest de Morhange sans attendre le soutien de leur artillerie. À mi-pente, alors qu’ils avaient été déjà mis à mal par l’artillerie allemande, ils voient fondre sur eux la masse compacte de l’infanterie bavaroise qui les submerge. À 08 h 00, c’est toute la 39e DI qui recule vers Château-Salins. Au même moment, au centre du dispositif, le XVe Corps est tourné par le IIe Corps bavarois qui s’est s’engouffré dans l’espace ouvert sur son flanc gauche par l’offensive intempestive de Foch. Sur son flanc droit surgissent les Allemands du XXIe Corps. Le XVIe Corps français n’est pas en meilleure posture, attaqué également sur ses deux ailes.

À peine informé de tous ces revers qui interviennent si brutalement et contre le cours des événements, Castelnau décide de faire décoller son aviation. La concomitance de ces situations dramatiques est trop importante et l’étendue du périmètre où elles se produisent est trop grande pour qu’il ne s’agisse que de simples contre-attaques. Moins d’une heure après, il est fixé : les Allemands sont partout. Ils forment un arc de cercle à l’intérieur duquel la IIe armée est dangereusement avancée.

À droite de Castelnau, Dubail semble mieux s’en sortir. Il est cependant bousculé sur toute la longueur de son dispositif. Son VIIIe Corps est en pleine retraite après avoir subi d’importantes pertes à Sarrebourg et le XXIe Corps a dû évacuer le massif du Donon.

Il ne reste plus à ces deux armées qu’à se replier en espérant pour se rétablir derrière un important cour d’eau : la Meurthe si possible, la Moselle à défaut ce qui forcerait les Français à abandonner Nancy. D’un point de vue stratégique, ces victoires dans l’Est ouvrent aux Allemands de nouvelles perspectives. Ils sont maintenant en mesure de compléter leur plan initial qui était un débordement des Français par l’ouest à travers la Belgique par une deuxième manœuvre, cette fois-ci à l’est à travers la trouée de Charmes. S’ils la réussissent, c’est l’encerclement complet des armées françaises et anglaises, autant dire la victoire dans cette guerre. Que peuvent en effet ces deux armées françaises fortement affaiblies et désorganisées par leur défaite ? Sans doute pas grand-chose. Pourtant, les Français vont faire faire face et opérer un redressement spectaculaire. Autre élément surprenant, c’est la IIe armée française du général de Castelnau, celle qui a été le plus affectée par la défaite qui sera le principal acteur de cette victoire.

Dans l’attente du coup de grâce

Le 20 août au soir, à Nancy où il a replié son QG, Castelnau s’attend au coup de grâce. Il suffirait d’un raid de la cavalerie allemande pour mettre à mal son armée. Que le prince Rupprecht de Bavière qui commande les deux armées allemandes pousse en avant un ou deux de ses corps d’armée les moins entamés par la bataille et c’en est fait. Pendant deux longues journées, Castelnau vit dans une incertitude angoissée. À la désolation de la défaite s’ajoute une terrible nouvelle : son fils Xavier a été tué sur les pentes de Morhange. Pourtant, il fait face et impressionne son entourage par son calme et sa détermination. Sa douleur paternelle, il ne la laisse éclater que quand il se croit seul. Le capitaine de Cointet, présent dans un bureau voisin, est le témoin involontaire de ses pleurs. Bouleversé, Cointet se retire sans bruit.

Au cours de cette retraite qui va durer jusqu’au 23 août au soir, les combats sont sporadiques. Les tentatives allemandes pour l’entraver sont limitées et de moindre ampleur. Cependant, le 22 août, le XVIe Corps se laisse surprendre et perd Lunéville après avoir dû sacrifier deux de ses régiments — 81e RI de Montpellier et 96e RI de Béziers.

La bataille de la trouée de Charmes

La bataille débute le 24 août au matin sur l’ensemble d’un front s’étendant du massif du Grand Couronné au nord-ouest de Nancy jusqu’à la région de Saint-Dié-des-Vosges. Deux corps d’armée — IIe Bavarois et XXIe Allemand sont chargés de l’effort principal dans la trouée de Charmes. Ils ont pour mission de franchir la Meurthe et la Mortagne puis de refouler les Français au-delà de la Moselle à hauteur de Bayon et de Charmes. Cela créera une brèche entre les deux armées françaises qui n’auront d’autre solution que de se réfugier, l’une dans la place forte de Toul, l’autre dans celle d’Épinal. Rupprecht de Bavière pourra ensuite avancer plein ouest pour parachever l’encerclement complet de toutes les forces françaises et anglaises que les 5 armées de l’aile droite allemande sont en train de réaliser par l’ouest en passant par la Belgique.

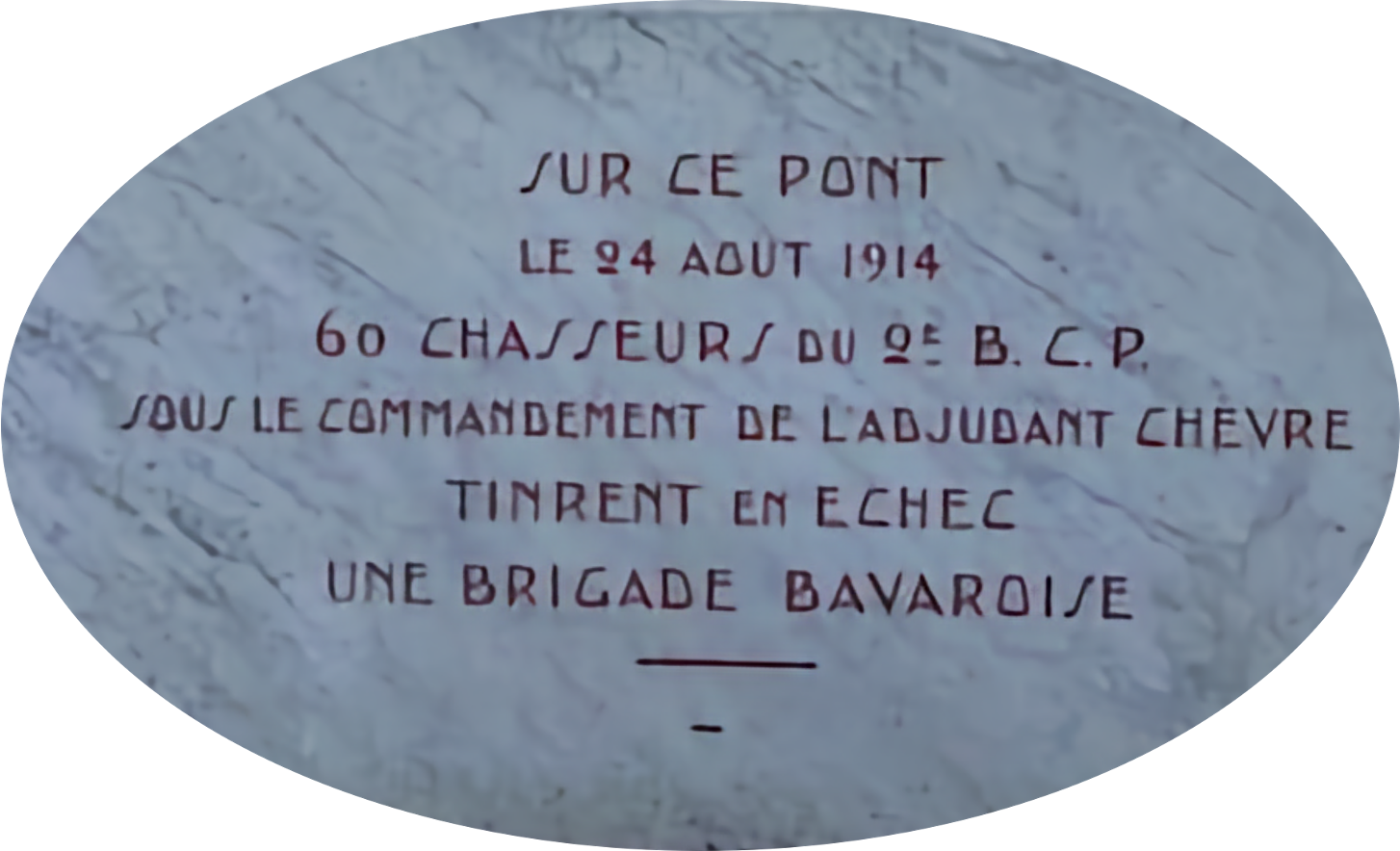

Cette première journée de combat ne va pas se dérouler comme Rupprecht l’avait prévu. Bien au contraire, il va aller de mécompte en mécompte. Cela commence dans la trouée de Charmes elle-même. Les nombreux orages qui se sont déclenchés pendant les deux semaines précédentes ont gonflé les cours d’eau ce qui rend leur franchissement difficile. À cette difficulté s’ajoute pour le IIe Corps bavarois le fait que les Français bombardent en continu les ponts à Mont-sur-Meurthe et à Blainville. Cela occasionne de très lourdes pertes. La progression du XXIe Corps allemand s’avère également très lente. Il est bloqué pendant huit heures au pont de Gerbéviller par une simple section de Chasseurs à pied français. Contrairement aux autres unités d’infanterie de l’armée française, les Chasseurs ont reçu un entraînement poussé au tir individuel. Ce sont de véritables snipers. Aucun allemand ne peut se monter à découvert dans un rayon de 500 mètres aux abords du pont.

Autre très mauvaise surprise : À 15 h 00 ce sont les Français qui passent à l’attaque, à la stupeur des Allemands, car le mouvement offensif se situe au nord de Lunéville. Il menace l’axe vital Château-Salins — Lunéville par où transite toute la logistique allemande. La 70e division commandée par le futur maréchal Fayolle et le XXe Corps du général Foch sont en train de refouler les divisions d’ersatz allemandes dont certaines unités se débandent. Il faut toute l’autorité de Rupprecht pour calmer son état-major qui envisage le pire. Pour le Prince, ce n’est qu’une simple attaque de diversion un peu désespérée. Cependant, il faut y faire face et y consacrer des moyens qui feront alors défaut dans le secteur principal de l’offensive, c’est à dire dans la trouée de Charmes. C’était très précisément ce que cherchait à obtenir Castelnau. Il vient de réussir la première partie de son plan.

Le lendemain, le 25 août, les combats reprennent. Toutes les unités françaises et allemandes sont au contact. Au nord de la Meurthe, le IIIe corps d’armée bavarois chargé de repousser les Français le plus loin possible de la route Château-Salins — Lunéville va certes y parvenir, mais à quel prix ! Quand la nuit tombe, il doit abandonner ce qu’il a repris et se retirer sur ses bases de départ. Celui qui le commande, le général Ludwig von Gebsattel, déplore : « La fine fleur de l’armée bavaroise a été tuée devant Nancy ». Selon ses propres mots, le 25 au soir, son corps d’armée était « ruiné » par des pertes « effroyables ».

Dans la trouée de Charmes, la situation du IIe Corps d’armée bavarois est inchangée. Il ne progresse pas, bloqué par le rideau de feu que tend l’artillerie française depuis les collines de Saffais et de Belchamps. Par contre, plus à l’est, là où le front est défendu par la Ire armée française, la situation devient rapidement inquiétante. Contrairement à Castelnau qui peut jouer à plein de la topographie, le général Dubail, lui, est condamné à la subir. Il se bat dans une zone de montagne fortement boisée ce qui fait perdre à son artillerie la capacité du tir tendu des 75 alors qu’il affronte des unités richement dotées en obusiers lourds à tir courbe. Aussi, son armée doit-elle se limiter à freiner la progression des Allemands qui lui font face, c’est-à-dire les trois corps de la VIIe armée allemande et le XXIe Corps de la VIe. À la demande du GQG, Dubail a mis l’un de ses corps d’armée, le VIIIe, à disposition de Castelnau. Or, cette unité, placée dans la trouée de Charmes à droite du XVIe Corps de Castelnau, connaît des heures très sombres. Affaiblie par la défaite subie à Sarrebourg quelques jours plus tôt, elle se montre incapable de résister à la poussée du XXIe Corps allemand qui la soumet à un bombardement d’une intensité exceptionnelle. Une brèche est en train de s’ouvrir au village de Rozelieures ce qui permet aux Allemands de s’infiltrer dans le bois de Lalau. Derrière cette zone boisée s’ouvre la grande forêt de Charmes. Si les Allemands l’atteignent, il sera impossible de les empêcher d’accéder aux rives de la Moselle ce qui consommera la défaite française ; une défaite aux conséquences catastrophiques.

Aucun renfort de la part des autres unités de la Ire armée française ne peut intervenir. Tous les corps d’armée de Dubail sont en train de reculer, malmenés par ceux de la VIIe armée allemande.

« En avant, partout, à fond ! »

Mais, les dispositions que Castelnau a prises vont se révéler décisives. En face de Rozelieures, il y a le piton de Borville. Une position de défense exceptionnelle. Cette colline domine toute la région. Au cours de la nuit précédente, Castelnau y a fait installer toute l’artillerie disponible qu’il a pu trouver. Aidés par les habitants du village et des hameaux voisins, les artilleurs français ont déployé plusieurs dizaines de canons qu’ils sont en mesure d’alimenter en continu par les munitions entreposées dans les forts de Toul qui arrivent par la gare de Bayon située à peine 4 kilomètres en arrière.

Dans le bois de Lallau, les Allemands qui s’y étaient infiltrés en sont brutalement repoussés par un ensemble de petites unités que le capitaine de Miribel, mandaté par Castelnau, a pu rassembler : des Chasseurs à pied, des Chasseurs cyclistes et des éléments de plusieurs régiments de cavalerie. À 12 h 00, pour les Allemands du XXIe Corps, l’apocalypse se déchaîne. Les canons de Borville se sont mis à tirer à cadence maximale. Des centaines d’obus s’abattent chaque minute sur leurs lignes. Eux-mêmes n’ont plus de munitions. Ils sont littéralement cloués sur place. Les pertes s’accumulent.

À 14 h 30, le prince Rupprecht a compris, il ne percera pas la trouée de Charmes, il ordonne le repli de ses deux corps d’armée.

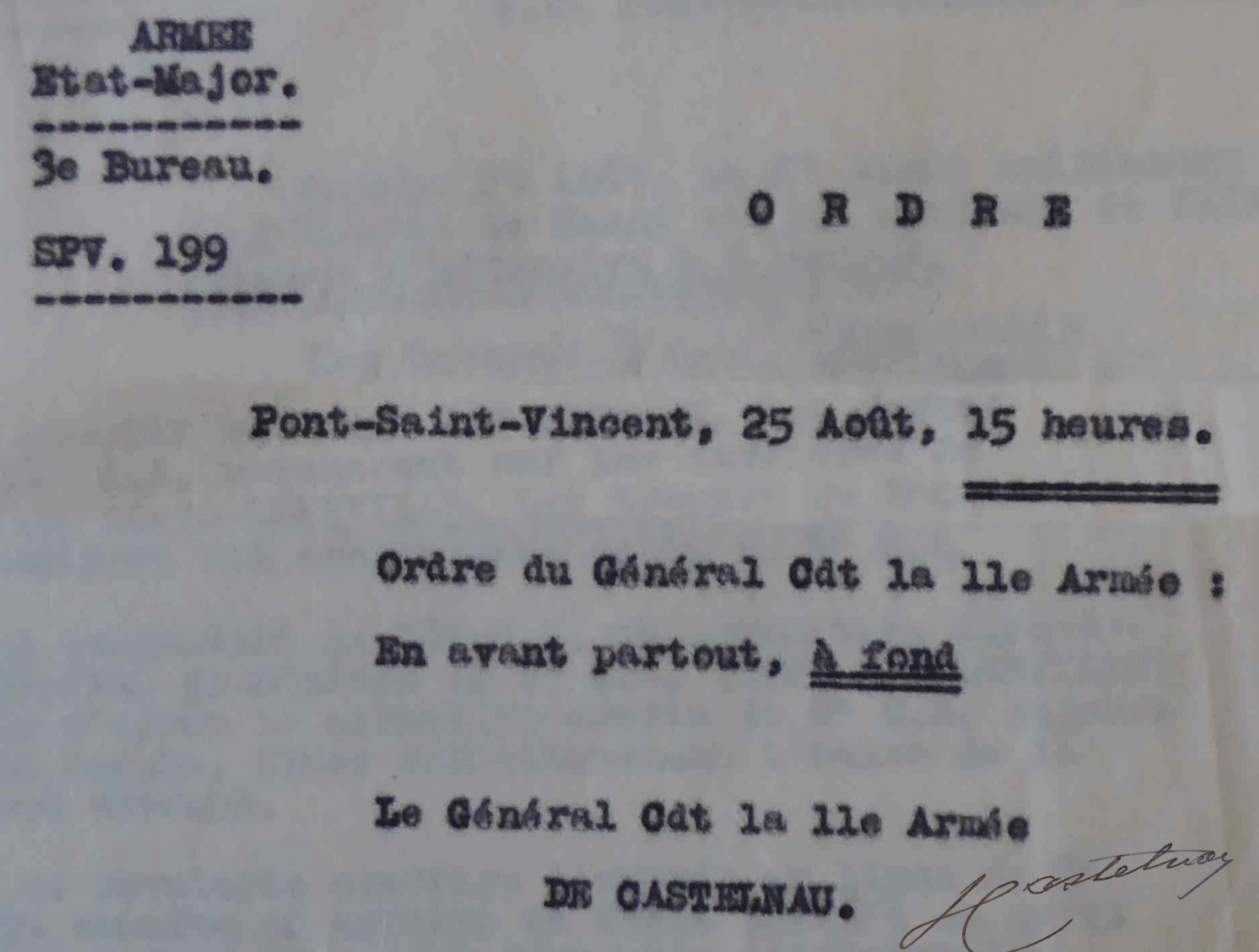

La bataille pourrait s’arrêter là. La IIe armée française a rempli sa mission. Elle a bloqué l’attaque allemande et empêché l’encerclement fatal par l’est des armées françaises. Mais, à 14 h 30 également, Castelnau reçoit un message angoissé de la Ire armée française qui se termine par ces mots : Offensive IIe armée peut seule rétablir la journée. Alors à 15 h 00, Castelnau lance un ordre qui va entrer dans l’histoire : « En avant, partout, à fond ! »

Dans un même mouvement, des dizaines de milliers de pantalons rouges apparaissant aux crêtes des collines. À la vue de ce spectacle, les soldats du IIe Corps d’armée bavarois se mettent à paniquer. Abandonnant tout, les blessés, les canons, les équipements, dans une gigantesque débandade, les Bavarois fuient vers Lunéville. Dans son carnet, Mertz note : « Lunéville brûle, la panique y règne. Des colonnes et des convois en pleine fuite refluent vers la ville. Les bruits les plus insensés se répandent. Des coups de feu éclatent. » Les Bavarois se tirent dessus ! Au moment où les fuyards du IIe Corps bavarois entrent en panique dans Lunéville par le Sud, des renforts du Ier Corps bavarois venant du Nord la traversent pour combler la brèche ouverte par les fuyards. Toute la nuit, dans le noir, les Bavarois se battent entre eux.

Dans l’entourage de Rupprecht de Bavière règne une atmosphère de crise. Son chef d’état — major, le général Konrad Krafft von Dellmensingen parle de se replier sur les défenses de la zone frontière. C’est d’autant plus stupide que les Français sont bien incapables de prendre Lunéville. Ils sont épuisés et ils ne disposent plus du bénéfice et de la protection des positions qu’ils occupaient sur les collines. Mais, les Allemands sont terrorisés et cela va avoir de très graves conséquences, car cette nuit-là, à Lunéville, aux côtés de Mertz, il y a deux officiers du grand état-major allemand. Au petit matin, ils sautent dans une voiture et foncent à Coblence pour rendre compte au chef d’état-major général allemand, le général von Moltke. Ils lui décrivent la panique dont ils ont été les témoins à Lunéville et des pertes effroyables subies par les deux armées allemandes.

Le 26 août, le plan de Castelnau est clair, il veut Lunéville qui semble maintenant à sa portée. En début de matinée, il lance le XXe Corps, le seul capable d’emporter la décision. Les soldats de la 11e Division, la « Division de fer » vont s’avancer jusqu’aux bords du plateau de Friscati dans les faubourgs de la ville. Dans la forêt de Vitrimont, des éléments du XVe Corps font leur jonction avec les soldats de Foch. La ligne de communication de Rupprecht ne tient plus qu’à un fil. Mais les Bavarois et les Allemands se sont enterrés. Dans la nuit, ils ont tendu des réseaux de fils de fer barbelés et s’adossent à une puissante artillerie lourde bien mieux adaptée à ce rôle défensif. C’est cette inversion de supériorité dans le domaine de l’artillerie qui empêche la IIe armée d’exploiter sa victoire. Les canons français sont redescendus des collines. Ils sont maintenant visibles et ne voient plus leurs objectifs. De fait, les troupes françaises n’arrivent plus à progresser.

Cependant, à Coblence, Moltke, impressionné par le retournement de situation créé par les Français va en tirer des conclusions qui vont peser très lourd dans la bataille de la Marne qui va suivre quelques jours plus tard. Après ce qui s’est passé à la trouée de Charmes, par prudence, il décide de conserver l’intégralité de son dispositif dans l’Est. Mais, il a besoin d’envoyer des renforts : en Belgique et face aux Russes. Il lui faut 5 corps d’armée. Alors il va les prendre sur ses armées qui s’apprêtent à attaquer sur la Marne. Au contraire, le généralissime français Joffre, rassuré par les évènements de Lorraine peut y prélever d’importants renforts. Il peut ainsi créer deux armées supplémentaires et disposer d’une très large supériorité numérique ce qui sera déterminant.

Le document

Le document de la main de Castelnau figurant dans ses papiers personnels concerne les batailles de Morhange et de la trouée de Charmes.

Concernant la bataille de Morhange

Le témoignage de Castelnau nous permet de découvrir des aspects stratégiques et tactiques qui ne figuraient dans aucune des publications relatives à cette bataille. Il expose notamment comment il avait organisé son dispositif qui, initialement comprenait cinq corps d’armée. Mais, Joffre lui en retire deux pour renforcer l’aile gauche française tout en maintenant l’offensive qu’il lui avait assignée ainsi qu’à la Ire armée de Dubail. Une offensive que Castelnau estime mal conçue par l’état-major — défaut de coordination entre les deux armées françaises, mauvais emploi de la cavalerie, conception erronée de l’attaque sur Sarrebourg, etc.

Castelnau aborde également un point qui a soulevé de multiples interrogations de la part des historiens de plusieurs pays depuis plus d’un siècle : la désobéissance du futur maréchal Foch qui commandait le XXe Corps.

Cette péripétie de la bataille de Morhange n’aurait jamais dû passer à la postérité. Comment, en effet reprocher à Foch, artisan de la victoire de 1918, devenu à ce titre une icône nationale, un fait remontant au début du conflit et relatif à une défaite que le récit national préférait oublier ? Curieusement, c’est Foch lui-même qui en ravive le souvenir alors que Castelnau s’est toujours abstenu d’en faire état. Le maréchal publie dans la Revue des Deux Mondes de septembre 1921 un article dans lequel il se livre à une réécriture de la bataille de Morhange à la limite du rocambolesque, tout en affichant son mépris vis-à-vis de Castelnau. On racontait à l’époque que Foch aurait même déclaré en parlant de lui : « On ne donne pas le bâton de maréchal au vaincu de Morhange » ce qui est certainement apocryphe.

Castelnau, bien que meurtri par cet outrage, refuse le droit de réponse qui lui est offert, en considérant qu’il n’était pas digne que les anciens chefs donnent le spectacle de telles dissensions. Cependant, il prend date vis-à-vis de l’histoire. Il écrit une lettre confidentielle au ministre de la Guerre dans laquelle il lui fournit la copie de pièces qui ne laissent aucun doute à ce sujet. Il a pu les réunir, car l’un de ses anciens subordonnés, le général Tournès est le chef du Service historique de l’armée. Il y a eu accès alors qu’elles ne seront disponibles que beaucoup plus tard

Concernant la bataille de la trouée de Charmes

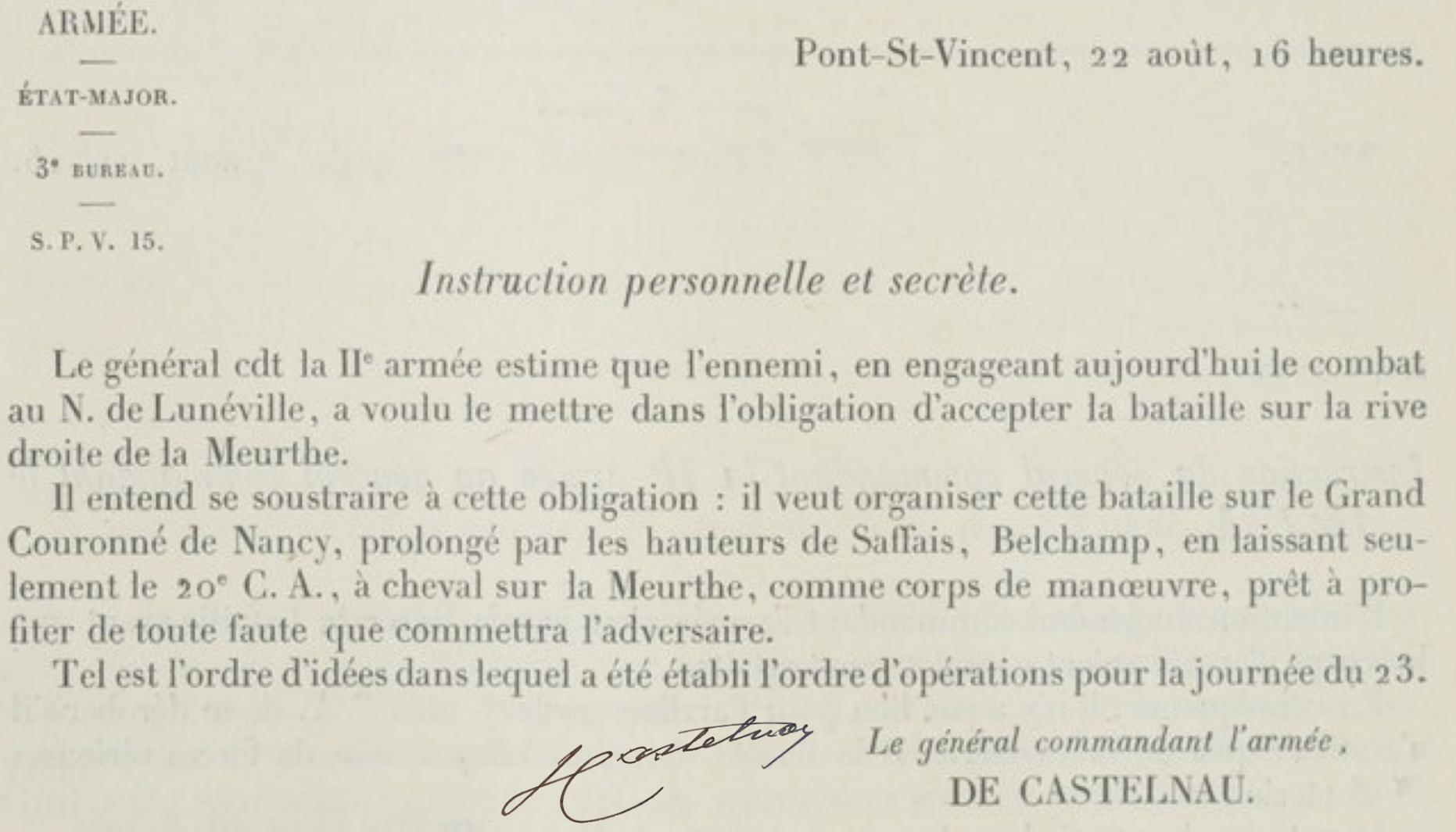

Castelnau fournit des éléments concernant la manière dont il a conçu son plan, un piège dans lequel il a fait tomber Rupprecht de Bavière. Dans la sphère militaire, cela s’appelle « l’esprit guerrier » : intelligence de la situation et audace. Cela ressort de son message du 22 août au soir à ses subordonnés. Il indique qu’il va refuser la bataille frontale dans laquelle tente de l’entraîner Rupprecht. Compte tenu de la domination allemande en matière d’artillerie lourde, de mitrailleuses et d’aptitude au combat tactique, il serait irrémédiablement battu.

Il a parfaitement appréhendé l’état d’esprit dans lequel se trouvent les Allemands. Il sait que du fait de leurs victoires, ils vont se montrer arrogants et négligents. Il prévoit que Rupprecht va exécuter « la manœuvre du mépris », c’est-à-dire attaquer au centre pour couper les lignes de communication françaises. Napoléon a souvent mis en œuvre une telle manœuvre avec à la clef d’éclatantes victoires comme celle d’Austerlitz. Cependant, cela suppose une grande rapidité d’exécution. C’est ce que va privilégier Rupprecht au détriment de sa logistique et de son dispositif d’attaque. Ses lignes de communication sont fragiles et il a dilué sa supériorité numérique en étirant ses forces entre Metz et les Vosges.

Pour contrer la manœuvre qu’il anticipe de la part des Allemands, Castelnau décide de s’appuyer sur la topographie, sur ses canons de 75 et sur l’aviation. Trois atouts qu’il va parfaitement combiner. Il possède une connaissance intime de ce champ de bataille ayant commandé un régiment à Nancy pendant 5 ans. Il va placer ses troupes sur une succession de collines orientées Nord-Ouest/Sud-Est dont les versants face aux Allemands sont abrupts ce qui en fait des positions de défense exceptionnelles. Ses soldats seront moins visibles donc moins vulnérables et ses canons auront une portée de tir allongée. Les 75 pourront alors pallier un défaut qui avait coûté très cher à Morhange : ils seront enfin en mesure de contrebattre l’artillerie lourde allemande. Enfin, Castelnau va s’appuyer sur son aviation. Contrairement à ce qui se pratique habituellement dans les autres armées où les avions sont dispersés dans les différents corps d’armée, lui les a regroupés sous son autorité directe. Il a constaté la réticence de ses subordonnés à les utiliser — Foch disait que les aviateurs étaient des « farceurs » et que leurs observations ne valaient rien. Castelnau va pouvoir lancer des missions d’observation massives du champ de bataille — 23 appareils en même temps — ce qui offre une très large amplitude. Cela lui permettra de lire en temps réel les intentions de l’ennemi et de réagir dans l’instant.

Il a parfaitement appréhendé l’état d’esprit dans lequel se trouvent les Allemands. Il sait que du fait de leurs victoires, ils vont se montrer arrogants et négligents. Il prévoit que Rupprecht va exécuter « la manœuvre du mépris », c’est-à-dire attaquer au centre pour couper les lignes de communication françaises. Napoléon a souvent mis en œuvre une telle manœuvre avec à la clef d’éclatantes victoires comme celle d’Austerlitz. Cependant, cela suppose une grande rapidité d’exécution. C’est ce que va privilégier Rupprecht au détriment de sa logistique et de son dispositif d’attaque. Ses lignes de communication sont fragiles et il a dilué sa supériorité numérique en étirant ses forces entre Metz et les Vosges.

Pour contrer la manœuvre qu’il anticipe de la part des Allemands, Castelnau décide de s’appuyer sur la topographie, sur ses canons de 75 et sur l’aviation. Trois atouts qu’il va parfaitement combiner. Il possède une connaissance intime de ce champ de bataille ayant commandé un régiment à Nancy pendant 5 ans. Il va placer ses troupes sur une succession de collines orientées Nord-Ouest/Sud-Est dont les versants face aux Allemands sont abrupts ce qui en fait des positions de défense exceptionnelles. Ses soldats seront moins visibles donc moins vulnérables et ses canons auront une portée de tir allongée. Les 75 pourront alors pallier un défaut qui avait coûté très cher à Morhange : ils seront enfin en mesure de contrebattre l’artillerie lourde allemande. Enfin, Castelnau va s’appuyer sur son aviation. Contrairement à ce qui se pratique habituellement dans les autres armées où les avions sont dispersés dans les différents corps d’armée, lui les a regroupés sous son autorité directe. Il a constaté la réticence de ses subordonnés à les utiliser — Foch disait que les aviateurs étaient des « farceurs » et que leurs observations ne valaient rien. Castelnau va pouvoir lancer des missions d’observation massives du champ de bataille — 23 appareils en même temps — ce qui offre une très large amplitude. Cela lui permettra de lire en temps réel les intentions de l’ennemi et de réagir dans l’instant.

Outre sa connaissance intime de la région, Castelnau peut également compter sur un phénomène qui se renouvellera lors de la bataille de la Marne. À tous les échelons, du plus humble soldat au général, les Français tirent les enseignements du combat perdu de Morhange. Contrebattus par l’artillerie lourde de campagne allemande à laquelle ils ne pouvaient pas répondre en raison de la moindre portée des canons de 75, certains des artilleurs français n’hésitent plus maintenant à enfreindre des principes sacro-saints ; on improvise des tirs de 75 à longue portée avec enfoncement de la crosse. Cette technique qui naît spontanément se perfectionne au point que les Allemands dans leur compte rendu de la bataille de la Trouée de Charmes se plaignent de la domination de l’artillerie « lourde » française alors qu’elle est en réalité très peu fournie. En matière de combat d’infanterie, le point faible des armées françaises, les progrès sont également indéniables. Les officiers qui viennent de payer le plus lourd tribut comprennent qu’il est tactiquement stérile de se jeter en première ligne au milieu de leurs troupes sans pouvoir leur donner d’autres instructions que de se ruer en avant. Ils sont là avant tout pour commander en fonction de la situation. Ils changent leurs ordres. La mitraille ne sera plus affrontée poitrine découverte, mais les soldats seront couchés à l’abri en attendant que l’artillerie ait fait son travail.

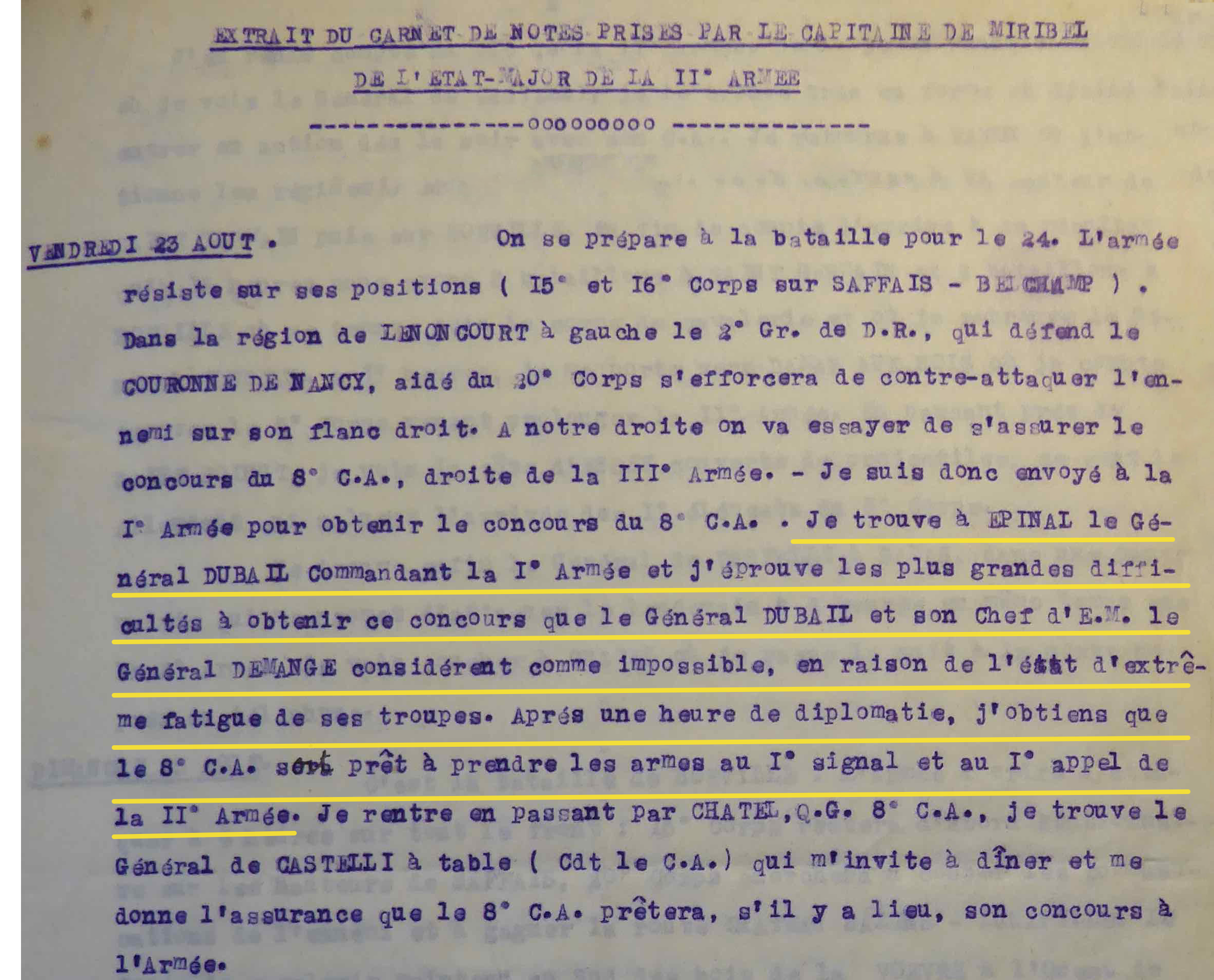

Ci-dessous, la bataille de la trouée des Charmes vue par Castelnau.

Ce que nous apprend l’historiographie d’outre-Rhin

L’Oberste Heeresleitung (OHL)

Les ouvrages publiés en Allemagne insistent sur le fait que le 20 août au soir, il est probable que, si l’Oberste Heeresleitung (OHL), le grand état-major de Moltke avait donné des ordres en conséquence, les Allemands auraient pris une option pour la victoire finale sur le front occidental. Mais, pendant deux jours, la Direction suprême reste étonnamment passive. Le prince Rupprecht devra attendre le 22 au soir pour enfin recevoir un embryon d’instruction : « Poursuite en direction d’Épinal, des forces françaises importantes qui sont encore dans les Vosges. » Ces deux jours perdus offrent aux Français un répit inespéré.

Ce même phénomène se reproduira lors de la bataille de la Marne quand, laissé libre d’agir à sa guise, le général von Kluck, commandant la Ire armée allemande commettra une magistrale erreur qui se révélera fatale. Les autres armées privées de directives ne pourront pas agir de manière coordonnée et seront incapables d’en limiter les conséquences.

Depuis sa prise de commandement en 1906, Moltke a les plus grandes difficultés à imposer son autorité à ses commandants d’armée. Ceux-ci sont généralement issus d’un milieu social supérieur au sien. Trois d’entre eux — Guillaume de Prusse, Albrecht de Wurtemberg et Rupprech de Bavière —, sont les héritiers de trônes royaux.

Cela explique que Molke n’osera pas intervenir pour empêcher le prince Rupprecht d’organiser le 23 août une gigantesque parade de la victoire dans Lunéville qu’il vient de conquérir, au lieu de continuer à poursuivre les Français en retraite. Ceux-ci vont alors disposer de 36 heures pour finir de se regrouper, de s’installer sur le terrain et de se réapprovisionner dans les deux places fortes de Toul et d’Épinal. Castelnau et Dubail vont y récupérer des centaines de mitrailleuses, des dizaines de canons et des milliers d’obus. Cette erreur commise par Rupprecht procède de motifs dynastiques. Dans l’Empire allemand de 1914, les deux principaux royaumes, la Prusse et la Bavière sont en compétition. En cas de victoire dans cette guerre, les faits d’armes de l’un et l’autre des héritiers serviront à déterminer la manière dont seront alloués les gains territoriaux. Avec cette parade Rupprecht entend rendre incontestable une victoire à mettre au crédit de la Bavière.

Les autres erreurs allemandes

Les Allemands vont commettre d’autres erreurs sans lesquelles la victoire de Castelnau était impossible. Elles procèdent avant tout du climat d’euphorie qui règne dans leur camp après les victoires de Morhange et de Sarrebourg. À Coblence, au siège de l’OHL, on pense que c’est le scénario de la campagne de 1870 qui se répète. On croit revivre Wissembourg et Froeschwiller. L’enthousiasme éclate. L’Empereur, radieux, confère à Rupprecht la croix de fer de 1re et 2e classe et annonce sa visite. Celui-ci lui raconte la retraite des Français qu’il décrit comme une fuite sauvage. Ce ne sont partout que voitures renversées, havresacs jonchant les routes, armes et effets d’équipement abandonnés. Le soir du 20 août, Rupprecht ne peut cacher sa fierté à la vue de 23 canons français pris aux artilleurs du XXe Corps que ses collaborateurs ont fait apporter devant son QG. Cette vision le pousse à tout surestimer. Il évalue à plus d’une centaine les pièces d’artillerie prises ou détruites et les pertes françaises à trente mille hommes hors de combat. Or, elles sont bien moindres. Il informe Coblence que « l’ennemi en retraite est poursuivi par la cavalerie » ce qui est totalement faux. Le général von Heeringen, commandant de la VIIe armée, ne veut pas être en reste. Il n’hésite pas à déclarer que devant lui des effectifs adverses nombreux se replient « à une allure de fuite ». De fait, si la Ire armée française de Dubail recule, sa retraite s’effectue en bon ordre.

Cette euphorie va pousser Ruprecht à attaquer avant d’avoir neutralisé le fort de Manonviller. Ce fort isolé avait pour but d’interdire par ses tirs l’utilisation de la ligne de chemin de fer Strasbourg Paris qui passe à moins d’un kilomètre de son emplacement. Cela va obliger les Allemands à transborder par la route Château-Salins Lunéville dans des chariots hippomobiles toute leur logistique ce qui va drastiquement réduire le nombre d’obus disponibles pour leurs pièces de gros calibre et ralentir tous leurs déplacements. Dernier point et non des moindres, Rupprech va passer outre les rapports qui lui parviennent de ses unités. À Morhange et à Sarrebourg, il y a eu victoire, certes, mais les troupes sont épuisées et déplorent de lourdes pertes. Partout, on signale que les réserves de munitions d’artillerie sont au plus bas. La véritable cause sera découverte plus tard ; les artilleurs allemands en gaspillent énormément en laissant sur le terrain des obus non tirés en grand nombre qu’ils ne prennent pas le temps de récupérer s’ils doivent changer rapidement de position. La poursuite est également handicapée par le fait que l’artillerie lourde n’arrive pas à suivre.

L’ampleur de la victoire de Castelnau

Le général von Metz nous apporte un autre élément totalement occulté dans les ouvrages d’autres protagonistes allemands et ignoré dans les récits français : l’ampleur de la victoire de Castelnau.

La bataille de la trouée de Charmes a été extrêmement meurtrière pour les Allemands. Les pertes subies par les VIe et VIIe armées que commandait Rupprecht au cours de ces trois jours représentent la moitié de celles consenties par de l’ensemble des forces allemandes sur le front occidental pour le mois d’août 1914.

Le 25 au soir, l’état-major du Prince semble frappé de sidération. Ce jour-là, en quelques heures, la situation stratégique s’est diamétralement inversée au profit des Français. Si Lunéville tombe, c’est la catastrophe. Aussi, le chef d’état-major de Rupprecht, le général Konrad Krafft von Dellmensingen commence-t-il à faire préparer les instructions à donner pour que soit effectué un large repli des deux armées derrière la ligne de défense de la frontière située 25 kilomètres en arrière. En attendant, il tente de rallier tout ce qui est encore valide pour renforcer la ville : il pousse deux divisions de cavalerie, des brigades d’Ersatz qu’il prend un peu partout. Il dégarnit le siège de Manonviller. Ces mouvements engendrent un gigantesque chaos : il y a des convois et des troupes qui partout s’entrecroisent. Les témoins présents décrivent une situation de désolation.

Castelnau pressent ce désarroi chez l’ennemi et ce qu’il peut en tirer : « À ce moment, le voile est déchiré. […] Cette fois, il n’y a plus de prudence, plus de méthode à observer. C’est le choc brutal, violent et par tout le monde qu’il faut produire. » Aussi, fait-il part de son immense frustration quand le 26, la bataille s’enlise : « Battu au sud de la Meurthe, coupé au nord de ses lignes de retraite, le prince Rupprecht pouvait être anéanti ». Dans La revue militaire française de juillet 1924, le général Hubert Camon, auteur de plusieurs études stratégiques n’hésite pas lui aussi à écrire : « Écrasant le corps d’observation laissé par le prince Rupprecht [le IIIe Corps bavarois] devant le Grand couronné puis poussant promptement vers l’est sur les derrières de la VIe armée, il [Castelnau] lui aurait coupé vivres et munitions. Ce pouvait être le désastre pour l’aile gauche allemande et quel retentissement ! » Mais il aurait fallu pour cela que les trois divisions de Cavalerie sur lesquelles compte Castelnau pour finir de désorganiser le dispositif ennemi possèdent encore leur potentiel. Or selon tous les observateurs, leurs chevaux étaient « sur les boulets ». Quant au XXe Corps, le 26 au matin, son offensive se heurte à une puissante résistance de la part des Allemands.

La trouée de Charmes : la bataille qui n’existe pas

Le GQG français aux abonnés absents

En ce qui concerne les batailles de l’aile droite, que cela soit l’offensive malheureuse des IIe et Ire armée françaises ou la contre-attaque de la trouée de Charmes, le haut commandement français, c’est-à-dire Joffre et le GQG n’en sortent pas grandis. Cela explique sans doute l’application qu’ils mettront à les occulter tout d’abord dans les rapports qu’ils enverront au moment des faits ou après la guerre dans les ouvrages qu’ils publieront.

Il peut tout d’abord leur être reproché la même inertie que celle constatée du côté de l’OHL allemand. Castelnau s’en fait la réflexion. Il souligne qu’entre le 20 et le 23 août, il a été maintenu dans l’ignorance la plus complète à propos des mouvements de la Ire armée de Dubail. Il ajoute que ce n’est que le 23 août que celui-ci reçoit instruction, dans des termes vagues, d’agir à son profit. Or, dès le lendemain de Morhange, soit le 21 août, une manœuvre d’ensemble pouvait être décidée permettant de contenir Rupprecht sur la rive droite de la Meurthe. Castelnau remarque également que le centre et la droite de la Ire armée française restent « assez fortement garnis » dans une région facile à défendre alors qu’un corps seulement (XVIIIe) combattra le 25 dans la trouée de Charmes à ses côtés. Et encore, contrairement à ce que prétendront certains officiers du GQG, c’est à la demande expresse de Castelnau que Dubail l’engagera. Il le fera avec beaucoup de réticence comme en témoigne le récit qu’en fait le capitaine de Miribel qui lui portait cette requête de la part de Castelnau.

On peut penser que dans l’esprit de Joffre et du GQG, l’entrée des Allemands en Belgique signifiait que la bataille des frontières ne se jouerait pas dans l’Est comme ils l’avaient initialement prévu, mais à l’aile gauche. Aussi, à leurs yeux, les évènements qui se déroulaient en Lorraine et dans les Vosges n’étaient pas susceptibles d’avoir des conséquences stratégiques décisives. Pendant les deux jours qui suivent les défaites de Morhange et de Sarrebourg, ils pensaient en annihiler les effets par la grande victoire qu’ils escomptaient obtenir par l’offensive des trois autres armées françaises sur Charleroi et dans les Ardennes. Le 25 août, à l’inverse, tétanisés par les échecs et par l’angoissant repli de ces trois armées, Joffre et les officiers du GQG se désintéressent de ce qui se passe à l’aile droite, rassurés sur le sort de Castelnau et de Dubail. Ils vont s’immerger jour et nuit dans la supervision de la retraite de l’aile gauche et dans la préparation de la bataille de la Marne. Ils n’ont donc pas perçu tous les impacts stratégiques et tactiques de ces victoires de Lorraine qu’ils assimilent encore à des combats périphériques.

« Pourquoi ces faits si considérables sont si mal connus jusqu’ici ? »

Dans la Revue des Deux Mondes de décembre 1916 l’académicien Gabriel Hanotaux s’interroge à propos du silence qui entoure la bataille de la trouée de Charmes : « On peut se demander pourquoi ces faits si considérables sont si mal connus jusqu’ici. » Il rappelle que : « […] l’opinion générale […] ne connaît que ce que lui apprennent les communiqués officiels ». Or ceux-ci sont pratiquement muets en ce qui concerne cette victoire de Castelnau.

Dans un article paru dans La Nouvelle Revue d’Histoire en 2014, le général André Bach donne sa version. En matière d’histoire militaire, il fait autorité. Professeur de cette matière à l’École de Guerre, il a ensuite dirigé le Service historique de l’armée de Terre pendant de nombreuses années et a lui-même mené d’importants travaux de recherche. Selon lui, cette discrétion entourant la bataille de la trouée de Charmes est intentionnelle : « La vérité de la guerre a été, et demeure, faute d’un inventaire critique d’une ampleur suffisante, celle qui sortait du communiqué. Il serait temps de s’interroger à propos de celui ou de ceux qui en maîtrisaient la rédaction. » En effet, le 25 août au soir, Joffre ne pouvait pas annoncer la victoire de Castelnau. Elle contredisait ce qu’il venait d’écrire au gouvernement pour expliquer les défaites subies par toutes ses armées lors de la bataille des frontières. Dégageant sa propre responsabilité, il incriminait les généraux et leurs soldats. Aussi, concernant les opérations dans l’Est, le communiqué se limitera à un laconique : « Dans la région entre les Vosges et Nancy, nos troupes continuent à progresser. »

« Il y a une affaire Castelnau ! »

Le 19 septembre 1914, Castelnau est élevé à la distinction de grand officier de la Légion d’honneur. Cependant, le texte de sa citation ne souffle pas un mot concernant les victoires qu’il vient de remporter. Il semble l’attribuer au seul fait qu’il vient de perdre deux de ses fils et qu’un troisième ait été blessé et soit prisonnier. Dans les communiqués, le vainqueur des batailles de l’aile droite est le général Augustin Dubail. À ce titre, il est fait grand-croix de la Légion d’honneur. Le journaliste Jacques Bainville s’en étonne. Pour lui, « il y a une affaire Castelnau ! Le gouvernement a peur du général de Castelnau, peur de sa popularité, de son influence et de ses idées. » Ce tour de passe-passe qui attribue à Dubail ce qui revient à Castelnau ne l’étonne pas même si cela le scandalise. Dubail bénéficie de l’appui des parlementaires radicaux — socialistes. Cela lui a valu notamment d’être choisi comme chef de cabinet par Maurice Berteaux, le ministre de la Guerre en 1911 ; une personnalité éminente de la franc-maçonnerie et du Parti radical. Au sein de l’armée, cette proximité avec les cercles de pouvoir et un certain trait de caractère le privent de l’estime de nombreux officiers. Ils lui reprochent comme le note le général Buat dans ses carnets : « d’enjoliver ses rapports et de se mettre en valeur au-delà de la réalité ». Ce travers se retrouve dans les textes qu’il publiera après la guerre où il ne ménagera pas ses critiques à l’encontre de ses pairs ou de ses anciens subordonnés tout en s’attribuant des mérites qui leur revenaient. Cela fera écrire au général Roques, pourtant proche des mêmes cercles que Dubail — il fut ministre de la Guerre en 1916 — : « Il [Dubail] était surfait, il faisait illusion par sa tenue et son air concentré, mais n’a jamais rien fait de bon dans cette guerre et a été comblé d’honneurs sans raison. »

Loin d’être une exception, cette manifestation d’ostracisme à l’encontre de Castelnau se produira plusieurs fois au cours du conflit. Dans ses mémoires Raymond Poincaré reconnaît que chaque fois qu’il sera question de promouvoir Castelnau ou de l’honorer, la mouvance radicale-socialiste s’y opposera et ne s’inclinera qu’après avoir obtenu « une compensation » pour l’un de ses protégés quand bien même celui-ci ne le méritait en rien. Ainsi, le général Maurice Sarrail au désastreux parcours avant, pendant et après la guerre devra à Castelnau sa nomination au poste de commandant en chef à Salonique en 1915 puis l’attribution de sa médaille militaire en 1917. On peut également citer la grand-croix de la Légion d’honneur du général Percin surnommé à juste titre dans l’armée « la casserole qui ne va pas au feu ! » qui procédera du même sordide marchandage.

Au cours de la bataille de la trouée de Charmes, Dubail, dont les qualités militaires ne sont pas en cause, ne se trouvera jamais en position de les faire valoir. Défavorisée par des conditions de combat dans les forêts de Vosges, son armée ne parviendra pas à contenir la VIIe armée allemande et devra appeler celle de Castelnau à la rescousse le 25 août. Dubail en concevra un très grand dépit qui le poussera dans ses mémoires, à inverser les rôles. Il écrira que Castelnau l’avait appelé à son secours et que, grâce à la contre-attaque dont lui, Dubail, prendra l’initiative, il avait rétabli la situation. Selon ses dires, c’était lui le « vainqueur de la trouée de Charmes ». En appui de ses propos, il ira jusqu’à faire réécrire après les faits les journaux de marche et d’opérations de ses corps d’armée (JMO) afin de leur donner une tournure plus glorieuse. Un maquillage qui ne trompera pas Gabriel Hanotaux. Chargé par le gouvernement d’écrire le récit de la guerre, il ramènera la contribution de Dubail lors de cette bataille à de plus réalistes et modestes proportions.

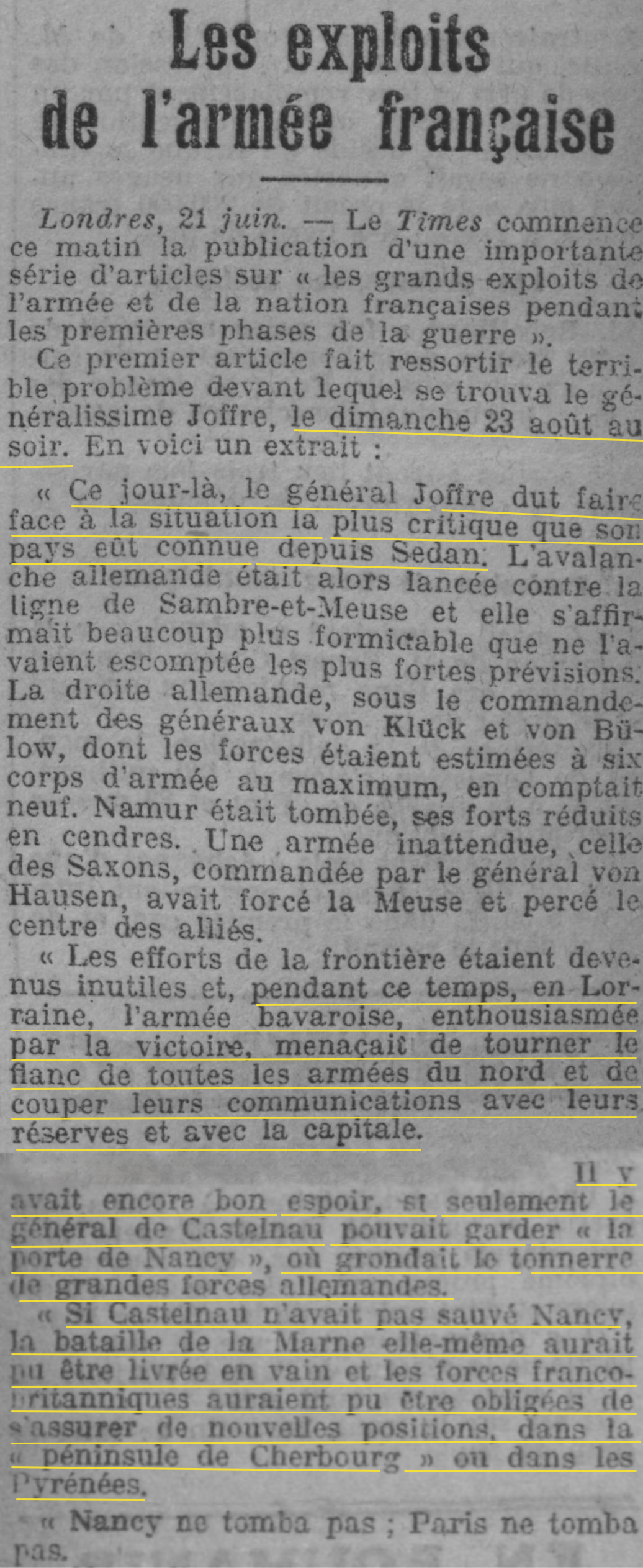

Quelques mois plus tard, George Clemenceau lui-même confirmera ce qu’exposait Hanotaux. Depuis le début du conflit, il ne manque pas une occasion de parler des faits d’armes de Castelnau. Pourtant, avant-guerre, le futur « Père de la Victoire » ne l’avait pas ménagé. Il l’avait affublé de surnoms tels que le « Capucin botté » ou le « général de la Jésutière ». Dans son journal L’Homme Libre, Clemenceau reprend l’article que vient de publier le 21 juin 1915 le quotidien anglais The Times et qui révèle cette victoire ignorée de Castelnau ainsi que son caractère décisif puisque sans elle, la bataille de la Marne n’aurait pas pu avoir lieu.

Castelnau a été un des meilleurs généraux français de cette Grande Guerre, mais ses mérites ont été volontairement dissimulés au nom de la « bien-pensance » » (déjà !!!) de l’epoque.

Je suis fier que le quartier que la Légion occupe sur le plateau du Larzac (13eme DBLE) porte son nom !

« Il faut dire que contrairement aux trois autres, Joffre, Foch et Pétain, par pudeur et par modestie, lui, refusera d’écrire ses mémoires » : oui pour Foch et Joffre (écrites par ses « supporters ») mais où sont les mémoires de Pétain pour WW1 ?