Homme politique décrié et méconnu à la fois par certains militaires et hommes politiques, Adolphe Messimy mérite néanmoins d’être réhabilité.

Saint-Cyrien de la promotion de Tombouctou où il côtoie les futurs généraux Mordacq et Mangin, Adolphe Messimy débute sa carrière au 13e BACP où il se fait remarquer par son dynamisme. Au cours de cette affectation, il ouvre une voie, appelée aujourd’hui « voie Messimy » vers le sommet de la Grande Casse, plus haut sommet du massif de la Vanoise qui culmine à 3 855 m.

Plus jeune breveté de l’ESG à 26 ans, il assiste avec ses camarades à la dégradation du capitaine Dreyfus le 5 janvier 1895. Cette cérémonie le trouble au point qu’à la lecture de l’article d’Emile Zola trois ans plus tard, il devient dreyfusard et conteste un haut commandement qu’il accuse de forfaiture. Il est poussé à la démission en 1899.

Plus jeune breveté de l’ESG à 26 ans, il assiste avec ses camarades à la dégradation du capitaine Dreyfus le 5 janvier 1895. Cette cérémonie le trouble au point qu’à la lecture de l’article d’Emile Zola trois ans plus tard, il devient dreyfusard et conteste un haut commandement qu’il accuse de forfaiture. Il est poussé à la démission en 1899.

En 1902, il s’engage en politique. Elu député de la Seine, il rejoint le parti radical et radical-socialiste où il se spécialise dans les questions coloniales et militaires. Ministre des Colonies puis par ministre de la Guerre en 1911 où son action est saluée, il rejoint de nouveau l’hôtel de Brienne en 1914 quand éclate la Grande Guerre.

Limogé du gouvernement à la suite de l’affaire du XVe CA (où il n’avait pas tout à fait tort) et pour ses relations délicates avec le président de la République, il rejoint le front le 1er septembre 1914 comme chef de bataillon de réserve, il est le seul parlementaire à être démobilisé, en janvier 1919, au grade de général de brigade de réserve à titre définitif ayant commandé la 162e DI, première grande unité à entrer à Colmar, deux blessures de guerre, titulaire de 7 citations, Légion d’honneur à titre militaire.

Sénateur de l’Ain, membre puis président de plusieurs commissions sénatoriales dont celle de l’armée, en remplacement de Albert Lebrun élu à la présidence de la République, il continue un combat qu’il a débuté dès 1902 (il est à l’origine de la création du Conseil supérieur de la Défense nationale en 1906), à savoir la création d’un ministère unifié de la Défense nationale, combat qu’il n’a jamais abandonné y compris au cours de la Grande Guerre, comme le prouve son importante correspondance. Il faudra attendre 1958 pour qu’il voit le jour après une tentative avortée en 1932, sous le gouvernement Tardieu.

Il décède le 1er septembre 1935 d’une commotion cérébrale.

Doté d’un caractère fort, ambitieux, Messimy était un grand serviteur de l’Etat qui s’est en permanence battu pour ses idées dans de nombreux domaines.

LCL (ER) Christophe ROBINNE

Adolphe Messimy (1869-1935), un colonial méconnu.

Messimy et le « pantalon rouge ».

Le texte ci-dessous est tiré de l’Almanach du combattant et des jeunes, édition de 1939. Il montre comment, et après quels débats, cette couleur fut abandonnée.

L’amusante et tragique histoire du pantalon rouge.

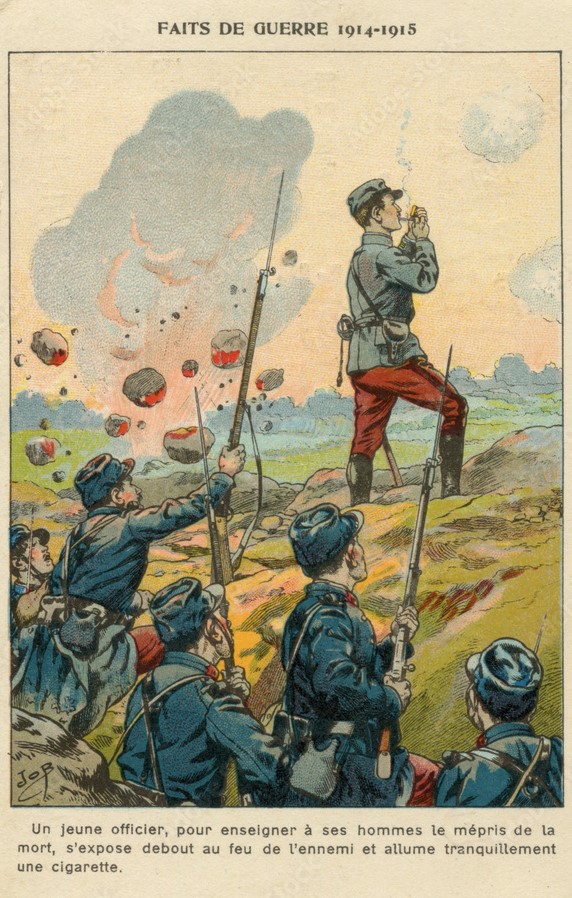

La première visite des mobilisés d’août 1914 fut pour les magasins d’habillement où étaient entassées les collections de guerre parfumées au camphre. Les garde-mites préposés au vestiaire transformèrent en de valeureux soldats les placides et pacifiques soldats de la réserve d’active. Dumanet endossa la capote bleue, troqua sa casquette contre un képi et enfila le fameux pantalon garance dont le roi Charles X avait doté l’armée française.

Ce pantalon rouge qui devait faire assassiner tant des nôtres a eu pour origine un intérêt économique. C’est pour sauver la culture de la garance entre Rhône et Durance qui périclitait alors, que Charles X résolut de teindre en rouge les pantalons blancs rétablis et légués par la Restauration. Sur le pantalon garance les tâches de sang n’apparaîtraient pas.

Et le pantalon garance se promena en Algérie, en Italie, en Crimée, au Mexique, et sur le sol français pendant les premières semaines de la Grande Guerre.

Le général Madelin rapporte qu’en 1913, le général anglais Wilson, qui suivait au camp de Valdahon les manœuvres françaises, dit au général Foch : « Je pense bien que vous ne partiriez pas en campagne avec ce pantalon, ce képi rouge et ce manteau foncé pour vos fantassins, et ce grand casque à crinière et à chevelure pour vos cavaliers ? » Foch lui ayant affirmé qu’il en serait pourtant ainsi, le général Wilson ajouta : « Oh ! vous autres Français, vous êtes des malins : vous ne montrez rien et le jour de la mobilisation vous sortirez des résédas et des kakis dont personne ne se doute! … » Le général ne put, hélas ! rien répondre.

M. Messimy, ministre de la guerre en 1911 et 1913, qui avait suivi la guerre des Balkans et en avait recueilli les précieux enseignements, s’était promis de « gagner la bataille contre le pantalon rouge ». « Une des conclusions les plus claires des officiers bulgares, écrit-il dans ses Mémoires, a été la nocivité mortelle de tout ce qui, sur le champ de bataille, tranche par sa couleur avec la nuance gris-roux des champs. »

De 1899 à 1911, des Commissions chargées de rechercher un nouvel uniforme moins visible, avaient multiplié leurs études. Une expérience qui avait été tentée à l’occasion des manœuvres d’automne de 1911, concluait nettement en faveur de la tenue vert-réséda.

Quand il s’agit de passer à l’exécution des marchés, les Commissions parlementaires, soutenues par la presse, combattirent avec acharnement la nouvelle tenue.

Tenez-vous bien : c’est au nom du patriotisme que les défenseurs du pantalon rouge repoussèrent le nouvel uniforme sans gloire, sans panache et sans éclat. Leurs arguments atteignent le plus haut comique. Il n’est pourtant point permis d’en rire puisque les souvenirs de 1914 évoquent pour nous les champs de bataille de la Marne (et d’ailleurs) où les pantalons rouges accrurent parmi les moissons blondes la tache sanglant des coquelicots.

Pantalon rouge, ô pantalon cible, que d’âneries furent proférées en ton nom!

Lisez-les, ces prophètes d’une guerre qu’ils ne feront pas avec leur propre peau, ces hérauts d’un faux patriotisme qui jouèrent inconsciemment avec la sécurité de cinq millions de futurs combattants.

D’abord, les spécialistes de l’uniforme, MM. Detaille et Scott. Rêvant sans doute aux chevaliers de l’empire, ils déclaraient que « si nous avons eu tous un bonnet à poil dans le cœur, nous y avons plus encore et, bien que de fraîche date, un pantalon rouge… »

Un rédacteur de l’Illustration croyant ironiser écrivait que « si l’on devait suivre jusqu’à l’absurde la préoccupation d’harmoniser les uniformes avec les aspects si changeants de la nature, il serait nécessaire d’imaginer pour les soldats une tenue de caméléon. » Ce journaliste ne se doutait pas que sa plaisanterie annonçait les camouflages de 1916 aux couleurs variées et mêlées.

M. Lucien Métivet répondant à une enquête de Je sais tout, claironnait les stupidités que voici : « Qu’on nous laisse capote bleue, gants blancs et culotte rouge, les trois couleurs de la France. Pourquoi nous déguiser en vert comme les résédas ou en gris à la façon des taupes ? Histoire de nous rendre invisibles, qu’ils disent. Et si ça nous amuse, nous autres, d’avoir l’air d’un champ de coquelicots qui marche et de ne pas nous cacher pour nous battre ? »

Certains ont payé de leur mort de pareilles inepties, si courantes avant la guerre.

Un humoriste, M. Roubille, répondant à la même enquête, broutait hardiment les pâturages de l’erreur : « Le costume militaire, écrivait-il, n’est pas autre chose qu’un vêtement porte-drapeau. Il doit désigner très visiblement la nation de celui qui le porte, autrement ses compatriotes le confondant avec l’ennemi le tueraient. Gardons donc le pantalon rouge. »

Si les documents n’étaient sous nos yeux, on aurait peine à croire que de telles énormités aient pu être énoncées. Mais ce n’est pas tout, hélas!

La plus belle formule — car les slogans ne sont pas d’hier — a été lancée par M. Etienne, ministre de la Guerre : « Le pantalon rouge, c’est la France ! »

Finalement, M. Clémentel, rapporteur du budget de la guerre en 1911, céda à la campagne de presse et réclama le maintien du pantalon rouge : « Le pantalon rouge, écrivait-il, a quelque chose de national. Faire disparaître tout ce qui est couleurs, tout ce qui donne au soldat son aspect gai, entraînant, rechercher des nuances ternes et effacées, c’est aller à la fois contre le goût français et contre les exigences de la fonction militaire. »

On ne pouvait mieux se tromper.

Quinze jours avant la guerre, Messimy obtenait un crédit de principe pour commencer la transformation générale des uniformes.

Il était trop tard.

De la mer aux Vosges, les soldats de France, victimes de la bêtise qu’on dit humaine, (et qui l’est si peu) allaient mourir dans le pantalon rouge qui les avait désignés aux coups de l’ennemi.

Le sang coula – inutilement – parce que l’inintelligent patriotisme de tous ceux qui n’avaient rien compris aux conditions de la guerre moderne s’était nichée dans le phalzar rouge de nos pères.

Epilogue. – En mars 1924, les magasins d’équipement de l’armée à Vincennes offraient à l’encan les derniers vingt mille mètres de drap garance d’avant-guerre qui n’avaient pas servi de linceul…

Georges PINRAU.