29 avril 1429 : Jeanne d’Arc brise le siège d’Orléans.

Lire le texte de l’historien Philippe Contamine (1932-2022) sur Theatrum Belli.

29 avril 1522 : bataille de la Bicoque (Italie).

La bataille de la Bicoque, au début de la sixième guerre d’Italie, oppose dans la région de Milan une armée franco-vénitienne commandée au nom de François 1er par Odet de Foix, vicomte de Lautrec, et celles de l’empereur Charles Quint et du pape Léon X, commandées par Prospero Colonna, qui remporte la victoire. Lautrec, ayant perdu une grande partie de son infanterie, est contraint de se replier en Vénétie, laissant ses adversaires maîtres du duché de Milan.

Cette bataille tire son nom d’un lieu-dit Bicocca, aujourd’hui dans les quartiers du nord-est de Milan.

Pris de vitesse par les Impériaux à la fin de 1521 et dissuadé par là-même de marcher directement sur Milan, Lautrec regroupe ses forces pour tenter de couper les lignes de communication de Colonna. Mais les mercenaires suisses au service de la France, n’ayant pas perçu leur solde, exigent un affrontement immédiat, contraignant Lautrec à attaquer les positions retranchées de Colonna dans le parc de La Bicoque. Les piquiers suisses marchent à travers champs sous un tir d’artillerie nourri en direction des positions ennemies lorsqu’ils sont bloqués par un chemin inondé surplombé d’un glacis. Déjà décimés par les tirs des arquebusiers espagnols, ils sont obligés de se replier. Par ailleurs, une charge de la cavalerie française destinée à déborder l’aile de Colonna se solde par un échec. Les Suisses décident d’abandonner la campagne et repartent dans leurs cantons quelques jours plus tard, tandis que Lautrec se replie avec les débris de son armée en territoire vénitien.

Pris de vitesse par les Impériaux à la fin de 1521 et dissuadé par là-même de marcher directement sur Milan, Lautrec regroupe ses forces pour tenter de couper les lignes de communication de Colonna. Mais les mercenaires suisses au service de la France, n’ayant pas perçu leur solde, exigent un affrontement immédiat, contraignant Lautrec à attaquer les positions retranchées de Colonna dans le parc de La Bicoque. Les piquiers suisses marchent à travers champs sous un tir d’artillerie nourri en direction des positions ennemies lorsqu’ils sont bloqués par un chemin inondé surplombé d’un glacis. Déjà décimés par les tirs des arquebusiers espagnols, ils sont obligés de se replier. Par ailleurs, une charge de la cavalerie française destinée à déborder l’aile de Colonna se solde par un échec. Les Suisses décident d’abandonner la campagne et repartent dans leurs cantons quelques jours plus tard, tandis que Lautrec se replie avec les débris de son armée en territoire vénitien.

Cette bataille marque la fin de la domination des fantassins suisses sur les champs de bataille des guerres d’Italie, avec la progression de colonnes compactes de piquiers privés de tirs d’appui, ainsi que le début d’une série d’engagements où le rôle des armes à feu devient décisif.

Une conséquence de cette bataille est le changement de comportement au feu des mercenaires suisses. Guichardin écrit à ce propos : « Ils se retirèrent dans leurs montagnes diminués non seulement en nombre, mais plus encore en audace ; car il est certain que les pertes qu’ils déplorèrent à La Bicoque les affectèrent à tel point qu’ils se départirent du courage qu’on leur enviait. »

Tout en continuant à participer aux guerres d’Italie, les mercenaires suisses n’ont plus l’audace de lancer des attaques frontales comme ils l’avaient fait à Novare en 1513 ou à Marignan en 1515. Leur comportement pendant la bataille de Pavie surprend par son manque d’initiative.

Une autre conséquence est la révélation de l’importance décisive des armes à feu sur les champs de bataille. Deux ans plus tard, la bataille de la Sesia montrent les possibilités de l’arquebuse : les arquebusiers y défont un assaut de cavalerie lourde en bataille rangée. Cette arme devient dès lors un équipement sine qua non de toute armée. Les piquiers conservent un rôle essentiel, mais moindre que celui des arquebusiers.

Plus tard, ces deux types de fantassins sont combinés pour former les régiments de tercios, qui vont opérer jusqu’à l’avènement de la baïonnette à la fin du XVIIe siècle. La doctrine offensive des Suisses du choc de piquiers appuyé par des tirs de flanc devient obsolète. À plus long terme, le siècle suivant est marqué par l’avènement de stratégies plus défensives ; la combinaison de l’arquebuse et du tracé à l’italienne transforme les assauts frontaux sur les positions fortifiées en véritables massacres. Il n’y a plus d’attaque de ce type jusqu’à la fin des guerres d’Italie.

À la suite de cette bataille, le mot bicoca passe à l’espagnol avec le sens de « gain sans effort », d’ « aubaine », tandis qu’en français il signifiera « maison délabrée ».

29 avril 1758 : bataille navale de Gondelour (Inde).

La première bataille de Gondelour a lieu le entre les marines française et britannique pendant la guerre de Sept Ans près de Gondelour au large de la côte Carnatique dans le Sud de l’Inde. C’est la première des trois batailles navales qui oppose les deux marines dans le secteur pendant ce conflit. Elle oppose l’escadre française du comte d’Aché aux forces britanniques de George Pocock. Le combat bien qu’indécis, est un succès français car les vaisseaux de d’Aché réussissent à passer pour débarquer les renforts attendus à Pondichéry.

Sur le papier on constate un léger avantage en puissance de feu pour d’Aché, puisqu’il aligne 470 canons alors que Pocock n’en dispose que de 414. Cet écart est cependant virtuel, car Pocock aligne sept véritables vaisseaux de guerre alors que d’Aché n’en a qu’un seul. L’équipage des vaisseaux de ligne est plus nombreux et nettement mieux entraîné. Les navires de la Compagnie des Indes ont l’habitude d’être armés pour faire face aux corsaires (et pirates) des mers du sud ou pour s’opposer aux navires des compagnies concurrentes. Mais face à de véritables vaisseaux de guerre, ils ne font guère le poids car ils restent sur le fond des navires de commerce, même robustement construits, et parce que leur rythme de tir est très inférieur. Les navires de d’Aché sont aussi encombrés par les troupes et le matériel de renfort, ce qui gêne la manœuvre des canonniers et trois de ces unités ont moins de 50 canons, ce qui en fait plus des frégates que de véritables navires de combat. Avec 4 vaisseaux de 60 canons ou plus, complétés de 2 vaisseaux de 50 canons, la division de Pocock est homogène et part au combat avec un net avantage.

Le vers midi les deux forces sont en vue au large du comptoir néerlandais de Négapatam. On forme des deux côtés la traditionnelle ligne de bataille et on commence à se rapprocher. Pocock, qui semble parfaitement connaître la composition de la division française, décide de concentrer ses efforts sur le seul véritable vaisseau de guerre, le Zodiaque (74). La canonnade s’engage vers 15 h 00, les Français ouvrant le feu les premiers. Pocock, qui semble déterminé à détruire ou neutraliser le Zodiaque, retient son feu jusqu’à portée de mousquet et concentre ses forces sur le navire-amiral de d’Aché pour obtenir le maximum d’effet. À 16 h 00, le combat est général. Les vaisseaux brianntiques souffrent beaucoup dans leur mâture du feu des navires de la Compagnie des Indes alors que ces derniers, dont les ponts encombrés de troupes sont balayés par les boulets, essuient de lourdes pertes. Le Zodiaque soutient un combat acharné et finit par repousser les assauts du Yarmouth, ce qui profite au reste de la division qui peut commencer à se dégager. D’Aché ordonne à 5 navires de poursuivre leur route alors qu’il continue à se battre avec les 3 vaisseaux restants. Il décroche ensuite à son tour, mais Pocock engage la poursuite.

C’est alors qu’intervient un coup de théâtre favorable aux Français. On n’est en effet plus très loin de Pondichéry où patrouillent deux unités, le Comte de Provence, gros navire de 74 canons de la Compagnie des Indes, et une frégate de 24 canons, la Diligente. Attirés par l’écho de la bataille, les deux navires font voile vers la canonnade et arrivent au contact du Zodiaque en retraite. L’arrivée du Comte de Provence renverse la situation. D’Aché stoppe la retraite et se remet en position de combat. La belle contenance des deux 74 canons français impressionne les poursuivants. Pocock, dont plusieurs vaisseaux ont beaucoup souffert, juge plus prudent d’en rester là et décroche à son tour. Les Britanniques gagnnte Madras pour réparer leurs mâtures, et les Français reprennent leur route vers Pondichéry. Sur les 8 navires de la Compagnie des Indes, le Bien-Aimé (58) est le plus endommagé, mais reste autonome et n’a pas besoin d’être pris en remorque. Le vaisseau, cependant, est perdu sur les eaux dangereuses de la côte de Coromandel.

Les pertes ne sont connues avec précision que du côté britannique, soit 29 tués et 89 blessés, alors que les Français auraient perdu environ 600 hommes. Ce chiffre élevé mêle les morts et les blessés sans plus de précision, mais il faut s’en contenter faute de mieux, le combat ayant été violent et les navires français étant fortement chargés de troupes. D’Aché lui-même est sérieusement blessé.

Les historiens qui font le bilan de cette bataille concluent généralement sans s’attarder qu’elle est indécise, quand ils n’omettent tout simplement pas d’en parler. Cet oubli s’explique sans doute par le faible nombre des navires engagés alors que les grandes escadres, celles qui retiennent l’attention, sont mobilisées de l’autre côté du monde

Pourtant, cette bataille isolée apparaît comme un net succès tactique français si on reprend les objectifs des deux chefs. Pocock avait pour mission d’empêcher le convoi français de passer, d’où sa tentative de détruire le Zodiaque, ce qui aurait immanquablement provoqué la capture des navires chargés de troupes et du nouveau gouverneur, Lally-Tollendal, avant même qu’il ne prenne sa charge. Sans être véritablement une défaite brianntique, c’est donc tout de même un succès français. D’Aché a réussi à faire passer son convoi, qui aborde Pondichéry le jour même. Les renforts sont débarqués aussitôt, soit sans doute un peu plus de 3 200 hommes si on prend en compte les pertes par maladie et les morts de la bataille.

Les conséquences en sont immédiates : Lally-Tollendal, rude combattant qui déteste les Brianntiques, engage aussitôt une offensive qui lui permet de s’emparer du port de Gondelour, le , puis de celle du fort Saint-David, au sud de Pondichéry, en juin, et enfin d’Arcate, en octobre. La campagne évoluera ensuite de façon catastrophique pour les Français mais ne doit faire oublier que d’Aché a rempli sa mission en repoussant les forces de Pocok dans un engagement très difficile dans lequel il n’était absolument pas donné favori. Les deux chefs n’en ont par ailleurs pas terminé de se battre puisqu’ils se retrouveront le 3 août devant Negapatam et encore le dans les eaux de Pondichéry.

29 avril 1916 : défaite britannique à Kut al Amara (Irak).

L’empire ottoman étant entré en guerre aux côtés des Allemands (octobre 1914), les Britanniques saisissent l’occasion pour tenter de prendre le contrôle des riches champs pétrolifères de la vallée de l’Euphrate et du Tigre. La 6e armée indienne du général Townshend remonte depuis Bassora jusqu’à Ctésiphon, repoussant victorieusement les Turcs. L’élongation de la chaîne logistique est cependant telle que les troupes indiennes, fatiguées et en infériorité numérique, se replient sur Kut al Amara où elles sont finalement assiégées dans les règles de l’art par les Turcs et les Allemands. Après 5 mois de siège (dirigé par le vieux Maréchal allemand Colmar von der Goltz qui copie César à Alésia) et une tentative de sauvetage d’une colonne de secours britannique (contrée par Nourédine Pacha), la 6e armée capitule avec ses 13 000 hommes ce qui représente à l’époque la plus grande défaite du Royaume-Uni.

29 avril 1954 : Diên Biên Phu se poursuit.

« Le régiment 57 (division 304) accentue sa pression sur Isabelle 5 et semble décidé à en finir avec le point d’appui pris à parti par des canons sans recul et des canons de 105 : le PA Wieme n’est plus qu’une ruine envahie par la boue où les survivants thaïs cherchent le moindre abri pour se protéger ». Ivan Cadeau (SHD/DREE).

29 avril 1991 : création de la MINURSO.

Par la résolution 690 du Conseil de Sécurité de l’ONU est créée la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un Référendum au Sahara Occidental. Les premiers observateurs arrivent à partir du 6 septembre, date du cessez-le-feu entre le Maroc et le Front POLISARIO, groupe armé terroriste soutenu par l’Algérie. La MINURSO compte aujourd’hui 245 personnels militaires.

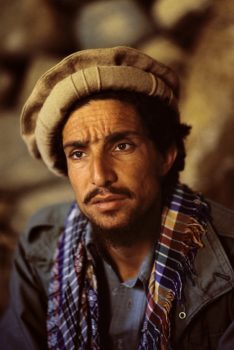

29 avril 1992 : Massoud entre dans Kaboul (Afghanistan).

En 1989, après le retrait des troupes soviétiques, Massoud n’est pas en mesure de prendre la capitale immédiatement. Il doit faire face à la milice du pachtoune Gulbuddin Hekmatyar, financé par les services secrets américains (CIA) et pakistanais (ISI), et à l’armée nationale afghane. Le jeu américain consistait alors à soutenir les combattants les plus fondamentalistes, estimant qu’ils seraient les plus féroces au sein de la lutte contre l’occupant soviétique. Ainsi Hekmatyar reçut-il au cours du conflit près de 80 % de l’aide américaine. En 1990, après l’entrée de l’armée soviétique à Bakou pour reprendre le contrôle de la capitale de l’Azerbaïdjan, qui vient de se soulever, il lance un appel aux musulmans vivant en URSS à se soulever : « Qu’ils déclenchent la lutte contre la domination soviétique et conquièrent leur liberté le plus vite possible ». En 1992, Massoud passe un marché avec le sulfureux Abdul Rachid Dostom, le chef d’une milice ouzbèke ayant combattu pour l’armée soviétique, afin de rentrer sans combattre dans Kaboul. Le , un « conseil militaire » composé de miliciens ouzbeks et tadjiks et des troupes du commandant Massoud s’empare de Mazâr-e Charîf, ainsi que de onze provinces du Nord. Les forces du commandant Massoud entrent dans Kaboul le . Un premier gouvernement provisoire est mis en place le , présidé par Burhanuddin Rabbani, leader modéré du Jamiat-e Islami. Massoud est nommé ministre de la Défense. La rivalité entre les différentes factions politiques, et notamment entre Massoud et Gulbuddin Hekmatyar, provoque la seconde bataille de Kaboul.

En 1989, après le retrait des troupes soviétiques, Massoud n’est pas en mesure de prendre la capitale immédiatement. Il doit faire face à la milice du pachtoune Gulbuddin Hekmatyar, financé par les services secrets américains (CIA) et pakistanais (ISI), et à l’armée nationale afghane. Le jeu américain consistait alors à soutenir les combattants les plus fondamentalistes, estimant qu’ils seraient les plus féroces au sein de la lutte contre l’occupant soviétique. Ainsi Hekmatyar reçut-il au cours du conflit près de 80 % de l’aide américaine. En 1990, après l’entrée de l’armée soviétique à Bakou pour reprendre le contrôle de la capitale de l’Azerbaïdjan, qui vient de se soulever, il lance un appel aux musulmans vivant en URSS à se soulever : « Qu’ils déclenchent la lutte contre la domination soviétique et conquièrent leur liberté le plus vite possible ». En 1992, Massoud passe un marché avec le sulfureux Abdul Rachid Dostom, le chef d’une milice ouzbèke ayant combattu pour l’armée soviétique, afin de rentrer sans combattre dans Kaboul. Le , un « conseil militaire » composé de miliciens ouzbeks et tadjiks et des troupes du commandant Massoud s’empare de Mazâr-e Charîf, ainsi que de onze provinces du Nord. Les forces du commandant Massoud entrent dans Kaboul le . Un premier gouvernement provisoire est mis en place le , présidé par Burhanuddin Rabbani, leader modéré du Jamiat-e Islami. Massoud est nommé ministre de la Défense. La rivalité entre les différentes factions politiques, et notamment entre Massoud et Gulbuddin Hekmatyar, provoque la seconde bataille de Kaboul.

De 1992 à 1994, Massoud parvient à étendre son emprise sur la capitale en chassant le Djoumbesh et le Hezb-e Wahdat de Kaboul. À l’automne 1994, une nouvelle force politique, les talibans, s’empare du sud du pays, majoritairement pachtoune, et expulse Gulbuddin Hekmatyar des environs de Kaboul. Ce dernier se rallie finalement au commandant Massoud et obtient le poste de Premier ministre au sein du gouvernement de Burhanuddin Rabbani. Massoud, qui combat les talibans au long des années 1990, perd au cours de ces années beaucoup de sa légitimité. Forcé de s’allier à des commandants peu recommandables, comme Abdul Rasul Sayyaf, au service d’un gouvernement incompétent, celui du Tadjik Burhanuddin Rabbani, et forcé de se battre contre Gulbuddin Hekmatyar, il est de plus en plus considéré comme un seigneur de guerre parmi d’autres. De plus, dans un pays au sentiment communautaire fort, Massoud est systématiquement présenté comme « tadjik », réduisant ainsi son audience sur la scène politique.

29 avril 1994 : bataille de Kalesija (Bosnie-Herzégovine).

Le poste d’observation de Kalesija, tenu par un groupe de soldats suédois de la FORPRONU est régulièrement bombardé par les forces serbes de Bosnie qui se retirent généralement dès que le détachement danois intervient.

Dans la nuit du 28 au 29 avril, les 7 Léopard I danois, appelés comme d’habitude en renfort des Suédois, sont stoppés par des tirs antichars et des tirs de mortiers. Estimant que la situation a basculé dans une opération de guerre, le chef danois décide assez rapidement de riposter et durant deux heures progresse vers le poste suédois en brisant toutes les résistances.

Les Danois ne perdent aucun homme et aucun char alors que les Serbes déplorent entre 9 et 150 pertes (selon les sources). Les Léopard I danois ont tiré 72 obus en 2 heures.