14 juillet 1223 : mort de Philippe Auguste (actuelle Mantes-la-Jolie).

Philippe II, père de Louis VIII et grand-père de Saint-Louis a régné 42 ans et remporté en 1214 la bataille de Bouvines, l’une des batailles les plus décisives de l’histoire de France.

Le surnom d’« Auguste » lui fut donné par le moine Rigord, après que Philippe II eut ajouté au domaine royal, en juillet 1185 (Traité de Boves), les seigneuries d’Artois, du Valois, d’Amiens et une bonne partie du Vermandois, et également parce qu’il était né au mois d’août. Référence directe aux empereurs romains, ce terme signifie qu’il a accru considérablement le domaine royal.

Chapelain et biographe de Philippe II, Guillaume Le Breton le nomme « Philippe le Magnanime », dans sa chronique La Philippide, rédigée entre 1214 et 1224. Cette chronique est une continuation de celle de Rigord, que Philippe II lui avait demandé d’expurger, la jugeant moins laudatrice qu’il le souhaitait.

Philippe Auguste reste l’un des monarques les plus admirés et étudiés de la France médiévale, en raison non seulement de la longueur de son règne, mais aussi de ses importantes victoires militaires et des progrès essentiels accomplis pour affermir le pouvoir royal et contrôler la hiérarchie féodale.

Philippe Auguste est le premier roi ayant fait porter sur ses actes, sporadiquement à partir de 1190, officiellement à partir de 1204, Rex Franciæ, « roi de France », au lieu de Rex Francorum, « roi des Francs ». Il faut cependant relever que les traités et conventions de paix signés entre les vassaux ou alliés et le royaume de France mentionnent sans exception Philippus rex Francorum (« Philippe, roi des Francs »), à la différence, par exemple, de Richardus rex Angliæ (« Richard, roi d’Angleterre »), mais comme Henri, roi des Romain

Lire le texte de l’historien Ernest Lavisse sur la bataille de Bouvines du 27 juillet 1214.

14 juillet 1500 : bataille de la Vedrocha

La bataille de la Vedrocha fut l’une des plus grandes batailles de l’histoire de la Russie au Moyen Âge, dans le cadre des guerres russo-lituaniennes. Elle eut lieu le à environ 50 km à l’ouest de Kalouga, entre les forces conjointes du grand-duché de Lituanie et du royaume de Pologne, sous le commandement du prince Constantin Ostrogski, et l’armée russe conduite par le prince Daniil Chtchenia.

Le remarquable commandant russe employa les mêmes tactiques qui furent couronnées de succès pour l’armée russe, qu’à la bataille de Koulikovo (1380). Vedrocha fut une victoire écrasante pour les Russes. Quelque 8 000 Lituaniens furent tués et beaucoup d’autres faits prisonniers, y compris le prince Ostrogski, le tout premier Grand Hetman de Lituanie lui-même.

La bataille conduisit au traité de paix de 1503, qui vit d’immenses territoires — environ un tiers du grand-duché — intégrés à l’État russe naissant. À sa libération, le prince Ostrogski fit plusieurs tentatives de représailles, mais sa brillante victoire d’Orcha (1514) n’eut pas de conséquences politiques.

14 juillet 1683 : Vienne est assiégée par les Ottomans.

Depuis le , la garnison de Vienne, comprenant moins de 15 000 soldats réguliers (renforcés de volontaires civils), est assiégée par une immense armée ottomane, comprenant peut-être plus de 200 000 hommes. Malgré des assauts successifs, la ville, dont les fortifications ont été efficacement organisées par Georg Rimpler, parvient à tenir près de deux mois, sous les ordres du général Ernst-Rüdiger von Starhemberg, et d’autres officiers tels les comtes Dupigny, Serenyi, Leslie, Kielmansegge, Wirtenberg et Schärffenberg.

Par ailleurs, de nombreuses forteresses situées le long des lignes de communication turques restent aux mains des Impériaux (souvent composées d’unités de frontière croates et hongroises), ce qui gêne les approvisionnements ottomans. Néanmoins, au début de septembre, la ville est proche d’être investie, bien que ses défenseurs ne manifestent aucune intention de se rendre.

Au même moment, alors que l’Empereur Léopold 1er a quitté la ville avec sa famille et une grande partie des Viennois, le chef de l’armée impériale de secours, Charles V de Lorraine, repousse les tentatives ottomanes de progresser sur la rive nord du Danube et les empêche de prendre Pressbourg, mais, avec environ 20 000 hommes, il ne dispose pas d’assez d’hommes pour secourir la capitale de l’Empire autrichien. Pourtant, sous l’égide du pape et de l’empereur Léopold, une coalition se met en place. Différents princes d’États du Saint-Empire, la Bavière, la Saxe et des États de Souabe et de Franconie acceptent de fournir des contingents de soldats pour appuyer l’armée impériale. En revanche, peu menacés, les États des princes du Nord de l’Empire ne contribuent guère à la coalition. Surtout, cette Sainte-Alliance reçoit un renfort de poids avec le roi de Pologne Jean III Sobieski qui accepte de dégarnir la défense de son pays, non sans menacer le comte Thököly, qui dirige la Hongrie pour le compte des Ottomans, de terribles représailles s’il profite de cette situation.

Une armée composée de plus de 32 000 soldats impériaux, commandée par Charles de Lorraine, et des forces polonaises comprenant 27 000 hommes, dirigée par Jean III Sobieski, s’unissent le 31 août pour se lancer dans une offensive contre les assiégeants turcs de Vienne.

Le roi de Pologne, Jean III Sobieski, est le chef de l’ensemble des armées de secours. Au sein de l’armée impériale, deux électeurs du Saint-Empire participent à l’offensive : Maximilien-Emmanuel de Bavière et Jean-Georges III de Saxe. On trouve également parmi les principaux officiers le duc Jules-François de Saxe-Lauenbourg et l’expérimenté général Georges Frédérick de Waldeck. Parmi les jeunes nobles présents dans l’armée impériale, on peut aussi signaler Louis de Bade ou encore Eugène de Savoie, deux futurs grands généraux de l’armée impériale. L’armée polonaise, principalement composée de cavalerie, comprend aussi des commandants expérimentés comme Stanisław Jabłonowski ou plus jeunes comme Adam Sieniawski.

En face, les Ottomans comptent peut-être 250 000 hommes, dont une partie seulement participe effectivement à la bataille, sont commandés par le Grand Vizir Kara Mustafa. Selon l’historien lorrain Augustin Calmet, leurs forces se composent de 200 000 à 300 000 hommes, dont : 1 300 hommes de Diyarbakır, 14 000 d’Amadis (Amedi) et de Bagdad, 24 000 de Haute-Syrie (pachalik d’Alep), 18 000 de Basse-Syrie (pachalik de Damas), 30 000 du pachalik d’Anatolie, 18 000 de Pamphylie, 16 000 de Carie, 18 000 de l’Amasie et de la Madalie, 18 000 pour les gardes des vizirs de Scimon et Cariges, 25 000 janissaires à la solde du sultan, 12 000 janissaires de Roumélie, 30 000 sipahis, 24 000 Tatars de Crimée, 6 000 Valaques, 6 000 Moldaves, plus un grand nombre de Hongrois partisans du prince Imre Thököly.

Dans la nuit du , les troupes impériales, placées à la gauche, occupent la colline du Kahlenberg au nord de Vienne. Les troupes des États de l’Empire, au centre, et les Polonais, à droite, prennent progressivement position sur les hauteurs situées à l’ouest de la ville de Vienne. Les positions turques sont situées en contrebas, avec le camp principal situé au sud, une puissante redoute, la Türkenschanz au centre, et de nombreux villages fortifiés et points d’appui protégeant ces deux points. Selon le plan de l’armée chrétienne, les Impériaux, situés à gauche, doivent suivre un axe nord-sud le long du Danube afin de menacer directement la Türkenschanz par le nord. Les forces des États du Saint-Empire, au centre, doivent converger vers ce même point en progressant vers le sud-est. Enfin, l’aile polonaise (renforcée de mousquetaires impériaux), à droite, doit progresser plein est. Néanmoins, située plus loin de positions ottomanes et devant parcourir un terrain accidenté, elle ne pourra sans doute attaquer que tardivement.

À 05 h 00 du matin le , l’armée impériale à l’aile gauche et celle des princes allemands au centre avancent sur l’ennemi. À midi, après de durs combats et plusieurs contre-attaques des Ottomans, les Impériaux ont déjà fortement progressé et ont pris les villages fortifiés de Nussdorf et Heiligenstadt, se rapprochant de la Türkenschanz et infligeant de lourdes pertes à leurs adversaires. En début d’après-midi, c’est au tour des Polonais de progresser sur l’aile droite, sans toutefois engager le combat avec les Ottomans. Ils prennent position dans le village de Gersthof et occupent les hauteurs des alentours, d’où leurs cavaliers, dont les fameux hussards polonais, se préparent à attaquer. Vers 15 h 30, les troupes impériales, dirigées par Charles de Lorraine, le duc de Saxe-Lauenbourg, le duc Jean-Georges de Saxe et le général Charles-Frédéric de Waldeck, reprennent leur avance, et après de nouveaux violents combats, elles prennent les villages d’Unterdöbling et Oberdöbling, ce qui les amène juste devant la Türkenschanz (où se trouve alors le vizir Kara Mustafa) qu’elles menacent par le nord et le nord-ouest. Les mousquets des troupes du Saint-Empire déciment les unités turques qui défendent la redoute.

À 16 h 00, le roi Sobieski et sa cavalerie lourde entrent en action et lancent une puissante offensive depuis les collines qu’ils occupaient. Leurs multiples charges enfoncent brutalement les lignes ottomanes et leur permettent de prendre d’assaut la Türkenschanz par l’ouest. Vers 17 h 00, attaquée par trois côtés et courant le risque d’être isolée, cette position est devenue indéfendable. Le commandant turc décide alors de se replier au sud, vers son principal camp. Néanmoins, certaines troupes ottomanes commencent déjà à se débander et à quitter le terrain. Beaucoup sont taillées en pièces par la cavalerie du Roi de Pologne. La situation devient critique pour les assiégeants.

C’est à ce moment que Sobieski déicde d’une charge massive contre les dernières positions turques, au sud du champ de bataille, afin de définitivement anéantir l’armée ennemie. Aux alentours de 18 heures, trois corps de cavalerie polonais et un corps impérial (20 000 hommes en tout) prennent la direction du camp du Vizir, avec le Roi et 3 000 de ses hussards ailés à leur tête. Cette charge est l’une des plus importantes de l’histoire européenne jusqu’alors. Démoralisées, les troupes ottomanes ne peuvent résister longtemps et se dispersent vite, dans un chaos épouvantable. Durant leur repli, beaucoup de soldats turcs sont tués par la cavalerie chrétienne. Kara Mustafa doit lui-même s’enfuir en hâte après avoir ordonné de tuer ses prisonniers, et sa défaite est totale. Dans la soirée, Louis de Bade entre dans la ville de Vienne à la tête de ses dragons, et est acclamé par la population. Au même moment, les Polonais procèdent au pillage du camp turc, suivis par leurs alliés le lendemain.

Cette bataille marque le point de départ d’une guerre de reconquête de la Hongrie. Dans l’immédiat, Charles de Lorraine remporte une victoire à Barkan et reprend plusieurs forteresses à la frontière avec l’Empire ottoman. Mais il subit un échec devant Buda en 1684 et ne peut prendre la ville que lors du siège de 1686. La guerre se poursuit ensuite pendant treize ans, marquées par les victoires de Mohács (1687) et de Zenta (1697), et qui se conclut finalement le par le traité de Karlowitz (en serbe Sremski Karlovci) : celui-ci cède à la couronne de Hongrie-Croatie notamment la Slavonie, la Syrmie, et la Bačka, les anciennes possessions hongroises que Soliman le Magnifique avait conquises au XVIe siècle. Après une nouvelle guerre en 1716–1718, Eugène de Savoie prend également le banat de Temeszvar ainsi que la ville de Belgrade, qui est reprise par les Ottomans vingt ans plus tard. Une grande partie des terres libérées des Turcs sont colonisées par des Serbes, environ 60 000, invités par l’empereur à s’installer là, en récompense des services rendus dans la lutte contre les Ottomans (voir Migrations serbes de 1690). D’autres sont ensuite colonisées par des migrants allemands, notamment le Banat et la Transylvanie.

Si après la bataille de Vienne et durant les années suivantes, la Bavière reste fidèle à l’alliance avec l’Autriche, de nombreux États s’en désengagent rapidement, comme la Pologne ou la Saxe. À l’inverse, l’électorat de Brandebourg entre dans le conflit en 1686 et envoie un contingent de huit mille hommes remarquablement entraînés. En outre, la guerre contre les Ottomans absorbe alors les forces impériales et les empêche de participer très activement à la guerre de la Ligue d’Augsbourg, ce qui explique peut-être les revers de Guillaume III d’Orange-Nassau aux Pays-Bas.

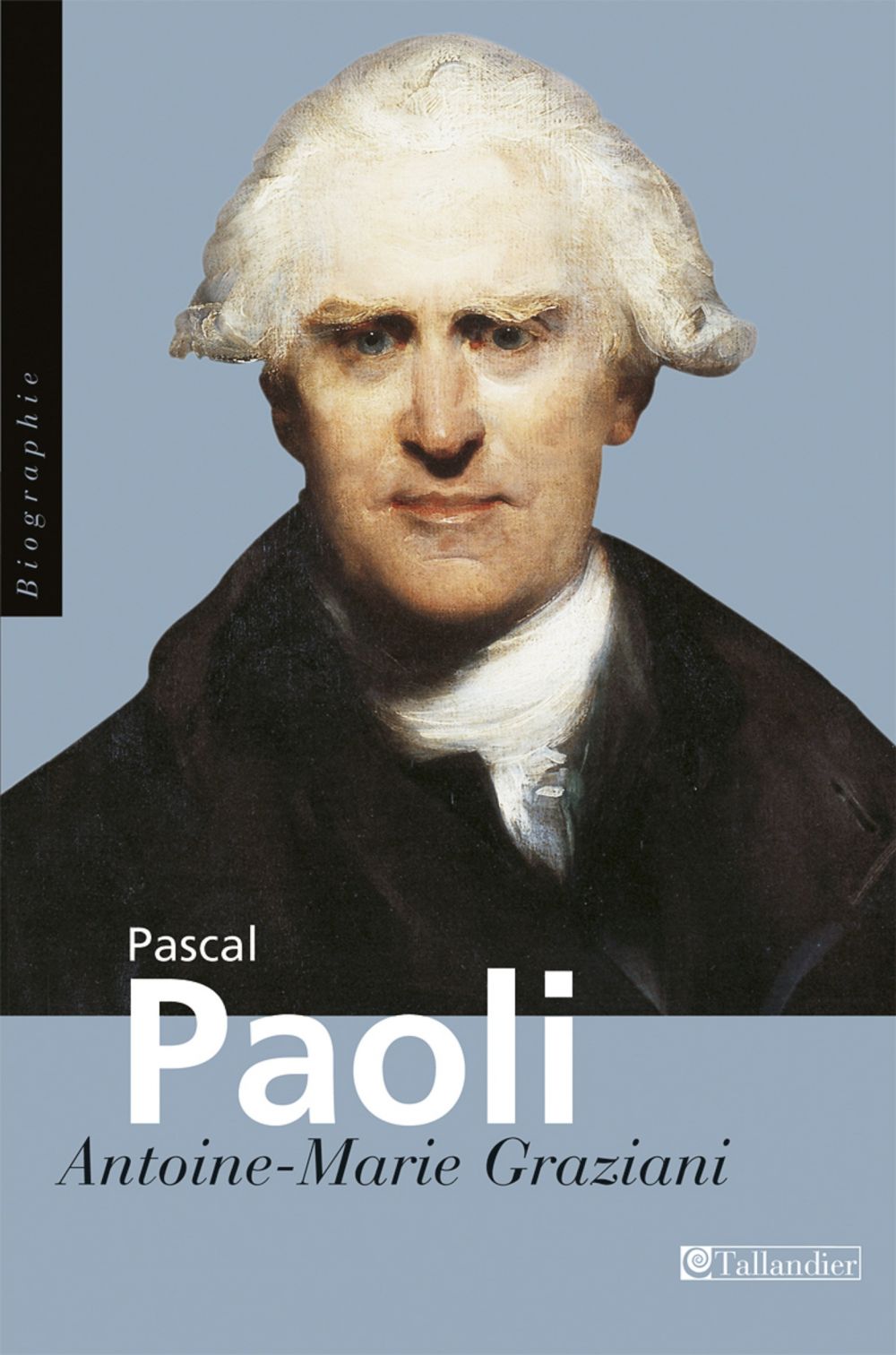

14 juillet 1755 : le patriote corse, et homme des lumières, Pasquale Paoli, révolté contre Gênes, est proclamé général en chef de la nation corse.

La guerre d’indépendance de la Corse (1729-1743) et la République corse (1755-1769) fondent une large partie de l’identité corse d’aujourd’hui. Pascal Paoli est l’une des figures les plus représentatives de cette période.

La guerre d’indépendance de la Corse (1729-1743) et la République corse (1755-1769) fondent une large partie de l’identité corse d’aujourd’hui. Pascal Paoli est l’une des figures les plus représentatives de cette période.

Contraint de suivre son père Giacinto en exil à l’âge de 15 ans, il part pour Naples avec lui (1739). Il retourne en Corse vers 1753 et prend la tête de l’insurrection. La République corse est proclamée en novembre 1755 et il en devient le général. Les armées du roi de France finissent par prendre l’île après l’ultime bataille en 1769 et il part alors en exil en Angleterre. Séduit par la Révolution française, il se rallie à la France et revient en Corse en 1790 où il devient président du conseil général. Mais il se brouille avec Convention en 1793 et crée un éphémère Royaume de Corse qui transforme l’île en dominion britannique. Mal récompensé par l’Angleterre, il doit retourner à Londres où il finit sa vie en exil.

Sa personnalité et son action intéressent bien au-delà des seuls Corses ou des historiens. Son fort attachement à son île natale et à sa culture font de lui une figure inscrite dans son temps et un homme des Lumières qui a tissé des relations d’amitié ou épistolaires à travers toute l’Europe. Personnalité complexe, Pascal Paoli fut successivement général de l’insurrection corse, chef de la République Corse indépendante, exilé, dirigeant de l’Île pour la Monarchie puis pour la République française, et finalement sujet britannique.

14 juillet 1789 : prise de la Bastille (Paris).

La prise de la Bastille, survenue le mardi, est l’un des événements inauguraux et emblématiques de la Révolution française. Cette journée, durant laquelle la Bastille est prise d’assaut par des émeutiers est, dans la tradition historiographique, considérée comme la première intervention d’ampleur du peuple parisien dans le cours de la Révolution et dans la vie politique française.

Le siège et la reddition de la forteresse royale s’inscrivent dans une période de vide gouvernemental, de crise économique et de tensions politiques, à la faveur de la réunion des états généraux et de leur proclamation par le Tiers état en Assemblée constituante. L’agitation du peuple parisien est à son comble à la suite du renvoi de Jacques Necker (annoncé le 12 juillet par le journaliste Camille Desmoulins) et du fait de la présence de troupes mercenaires aux abords de la ville.

Si son importance est relative sur le plan militaire, l’événement est sans précédent par ses répercussions, par ses implications politiques et son retentissement symbolique. La reddition de la Bastille fit l’effet d’un séisme en France comme en Europe et jusqu’en Russie impériale. La forteresse était défendue par une centaine d’hommes (suisses et allemands) qui firent près de cent morts parmi les assiégeants. Il y en eut six parmi les assiégés, dont le gouverneur de Launay.

D’emblée, l’événement est considéré comme un tournant radical dans le cours des événements par les Parisiens et le pouvoir royal. Il marque l’effondrement de l’administration royale et provoque une révolution municipale. La capitale puis le pays se mobilisent derrière les constituants. De plus, il est immédiatement mis en scène et célébré par ses partisans. Il revêt par la suite une charge symbolique extrêmement forte dans la culture politique républicaine.

La Fête de la Fédération fut organisée à la même date l’année suivante, pour coïncider avec le premier anniversaire de l’évènement. La date du 14 juillet fut ensuite choisie en pour célébrer la fête nationale.

14 juillet 1790 : fête de la Fédération (Champ de Mars – Paris).

Lafayette nommé commandant de la garde parisienne par Louis XVI, incite à organiser pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille une fête nationale célébrant la fédération des Français qui localement et partout en France se sont unis en milices à l’image de la garde nationale de Paris. Les fédérés défilent avec leurs drapeaux sur le Champ de Mars et selon la légende, devant Louis XVI. La fête nationale du 14 juillet n’est cependant instaurée que le 6 juillet 1880 par une loi à l’article unique : « La République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle ».

14 juillet 1793 : mort de Jacques Cathelineau (Saint Florent-le-Viel).

Jacques Cathelineau naît le au Pin-en-Mauges, dans l’ancienne province d’Anjou. Son père, Jean Cathelineau, qui cumulait deux métiers, travaillant l’été comme maçon et l’hiver comme tisserand, avait épousé Perrine Hudon en 1756 qui lui donna quatre fils et une fille, Marie Jeanne (1761-1846), surnommée « Jeannic ». Les fils perdirent tous la vie entre 1793 et 1794, au cours de la guerre de Vendée :

- Jean (1756-1793), mort en à Savenay, au retour de la virée de Galerne ;

- Jacques (1759-1793) ;

- Pierre (1767-1794), blessé au combat en et mort des suites de ses blessures ;

- Joseph (1772-1793), capturé à Rochefort et exécuté à Chalonnes le .

Enfant, Jacques est placé chez l’abbé Yves Marchais, curé de La Chapelle-du-Genêt, dont l’influence était grande dans les Mauges. Jacques Cathelineau reçoit l’enseignement spirituel de l’abbé Marchais pendant cinq ans ; il obtient à ses côtés un peu d’instruction et une éducation plus approfondie que beaucoup de jeunes hommes de sa condition.

Enfant, Jacques est placé chez l’abbé Yves Marchais, curé de La Chapelle-du-Genêt, dont l’influence était grande dans les Mauges. Jacques Cathelineau reçoit l’enseignement spirituel de l’abbé Marchais pendant cinq ans ; il obtient à ses côtés un peu d’instruction et une éducation plus approfondie que beaucoup de jeunes hommes de sa condition.

Le , Jacques Cathelineau épouse Louise Godin, de neuf ans son aînée. Ils ont onze enfants dont six meurent dans leur première année. Fils de notable bénéficiant d’un réseau de confiance solide, il ne se contente pas de gérer le patrimoine familial : il risque une partie de sa fortune pour devenir son propre maître. Cette capacité à réussir sa conversion professionnelle signe sa combativité personnelle et lui vaut la reconnaissance publique. Lors du déclenchement de la Guerre de Vendée, Jacques Cathelineau exerce la profession de voiturier-colporteur. Il est également sacristain de sa paroisse ; sa réputation de grande piété lui vaut d’être appelé « le saint de l’Anjou » avant même le début de la révolte vendéenne.

Dans les premiers mois de la Révolution, Jacques Cathelineau semble assez indifférent à la situation politique du pays. Il entre peu à peu en résistance à l’annonce des mesures antireligieuses. Il se montre ainsi hostile à l’installation des prêtres jureurs et aux persécutions contre les réfractaires. Au cours de l’été 1791, il conduit lui-même des processions clandestines à la chapelle Notre-Dame de Charité à Saint-Laurent-de-la-Plaine et au sanctuaire marial de l’Abbaye Notre-Dame de Bellefontaine à Bégrolles-en-Mauges. Les autorités voient ces réunions d’un mauvais œil et ordonnent la destruction des sanctuaires.

L’étincelle de l’insurrection vient de la levée de 300 000 hommes décrétée le . La colère qui couve depuis plus de deux ans fait place au soulèvement. Le , des jeunes gens du district de Saint-Florent-le-Vieil rassemblés pour tirer au sort, se soulèvent contre l’autorité, battent et dispersent la force armée, puis retournent tranquillement chez eux. Cathelineau, instruit de ces événements, abandonne sa chaumière, rassemble ses voisins et les persuade que le seul moyen de se soustraire au châtiment qui les attend est de prendre ouvertement les armes et de chasser les républicains. Le , il prend l’initiative de réunir tous les hommes valides de son village pour affronter les républicains. Vingt-sept jeunes gens le suivent, s’arment à la hâte de tous les instruments qui leur tombent sous la main et marchent sur Jallais, en sonnant le tocsin et en recrutant une foule de paysans qu’entraîne la voix de Cathelineau. Son autorité et son charisme le placent naturellement à la tête des insurgés du Pin-en-Mauges qui écrivent ainsi le premier chapitre de la guerre de Vendée.

Dès le , il compte déjà 3 000 hommes sous les armes et, avec l’aide de Stofflet, il se présente devant Cholet où il est encore vainqueur. C’est alors que l’importance toujours croissante de la révolte décide les Vendéens à choisir pour chefs Bonchamps et d’Elbée.

Cathelineau conserve sous ces chefs un rang important et une immense influence sur les paysans et il combat avec sa bravoure ordinaire à Vihiers, Chalonnes. La campagne est alors interrompue, les insurgés rentrant chez eux pour célébrer les fêtes de Pâques.

Le , ses bandes sont de nouveau sous les armes, mais il doit évacuer Chemillé et se retirer jusqu’à Tiffauges. Avec trois mille hommes, il se joint à Nicolas Stofflet, prend avec lui Cholet, Vihiers et Chalonnes. Il s’empare de Beaupréau le et de Thouars le .

Ayant repoussé à La Châtaigneraie, le , le général Alexis Chalbos, il est battu à Fontenay-le-Comte le ; il prend sa revanche en occupant Montreuil-Bellay et Saumur le .

Après la prise de cette dernière ville, l’insurrection prend un tel degré d’importance que les chefs royalistes, quasi-exclusivement issus de la noblesse, choisissent, pour assurer l’accord des opérations, de confier le commandement suprême à un seul. Très aimé des paysans-soldats, unanimement considéré pour son intelligence et sa ferveur religieuse, incarnant aussi sans doute mieux que les autres chefs le caractère populaire de la révolte, Jacques Cathelineau est proclamé généralissime de l’armée catholique et royale par l’assemblée des chefs vendéens le .

Après avoir pris Angers sans difficulté le , l’armée catholique et royale est menée, le , à l’attaque de Nantes qui est protégée par le maire Baco. Le nouveau généralissime se présente devant la ville de Nantes à la tête de 40 000 hommes, tandis que Charette doit le seconder avec 10 000 insurgés du Pays de Retz et du bas-Poitou, au Sud de la ville. Cette expédition est mal combinée, elle vient échouer contre les efforts des habitants et d’une garnison de 12 000 hommes. Le 29, Jacques Cathelineau, qui attaque la porte de Rennes, pénètre jusqu’à la place Viarme où un coup de feu, tiré d’une fenêtre, le blesse. Voyant leur chef grièvement frappé, les Vendéens reculent et sont défaits.

Au soir du , alors que retentissent les derniers coups de feu, Cathelineau est transporté sur une civière en direction de Saint-Florent-le-Vieil. Ses proches accourent, bien que l’on juge son état sans gravité. Le , une fièvre violente empire son mal. Il meurt le . Sa dépouille gît en la chapelle Cathelineau à Saint-Florent-le-Vieil.

Son fils, Jacques-Joseph de Cathelineau, est anobli à la Restauration. Son petit-fils, Henri de Cathelineau, est officier pendant la guerre franco-allemande de 1870.

« Celui-ci avait reçu de la nature la première qualité d’un homme de guerre, l’inspiration de ne jamais laisser se reposer ni les vainqueurs ni les vaincus. » — Mémoires de Napoléon.

14 juillet 1798 : bataille de Chebreiss ou bataille de Chobrâkhyt (Égypte)

Cette bataille est un épisode de la campagne d’Égypte remportée le , sur la rive gauche du Nil, par les armées de Bonaparte face à Mourad Bey qui charge à la tête de 4 000 cavaliers. C’est la première victoire de l’armée française avant la bataille des Pyramides du .

Après avoir débarqué le 1er juillet et pris Alexandrie, le corps expéditionnaire français marche en direction du Caire, partie par Rosette, partie à travers le désert. La jonction entre les deux colonnes et la flottille commandée par Perrée s’effectue à ar-Rahmanyah le 10 et l’armée remonte alors le Nil sur sa rive gauche.

Après avoir débarqué le 1er juillet et pris Alexandrie, le corps expéditionnaire français marche en direction du Caire, partie par Rosette, partie à travers le désert. La jonction entre les deux colonnes et la flottille commandée par Perrée s’effectue à ar-Rahmanyah le 10 et l’armée remonte alors le Nil sur sa rive gauche.

Mourad Bey décide de se porter à la rencontre de la colonne française à la tête de sa cavalerie mamelouke, de fantassins janissaires et d’une flottille de chaloupes canonnières. La rencontre a lieu près du village de Chobrâkhyt.

Bonaparte dispose d’environ 20 000 hommes répartis en cinq divisions. Les divisions Desaix et Bon font front tandis que les divisions Reynier, Dugua et Vial sont disposées en échelon vers le fleuve. Mourad Bey dispose d’entre 3 000 et 4 000 cavaliers, renforcés par 20 canons et 2 000 janissaires à pied.

Les mamelouks tentent une charge frontale qui échoue face aux carrés d’infanterie puis essayent d’envelopper le dispositif français mais buttent sur les divisions de réserves. La brillante cavalerie ottomane se débande.

Simultanément, la flottille de Perrée affronte les canonnières turques et est d’abord submergée avant qu’un incendie se déclare à bord du navire amiral turc et le fasse exploser. La flottille se retire alors vers le sud, en même temps que les forces terrestres.

Les mamelouks comptent environ un millier de tués et de blessés, tandis que les Français ne subissent que des pertes très légères. Jusque-là assez sûrs de leur puissance, ils réalisent à l’occasion de cet accrochage la valeur de l’armée française. Les soldats français, au contraire, reprennent courage à la vue de la débandade ennemie, après une dure traversée du désert.

À l’occasion de ce premier engagement contre la cavalerie ottomane, l’armée d’Égypte inaugure l’usage par les Français de la formation en carré. Cette tactique, inventée par les Russes lors de leurs guerres avec la Sublime Porte dans les Balkans, sera réutilisée avec succès lors de plusieurs autres batailles de l’Empire.

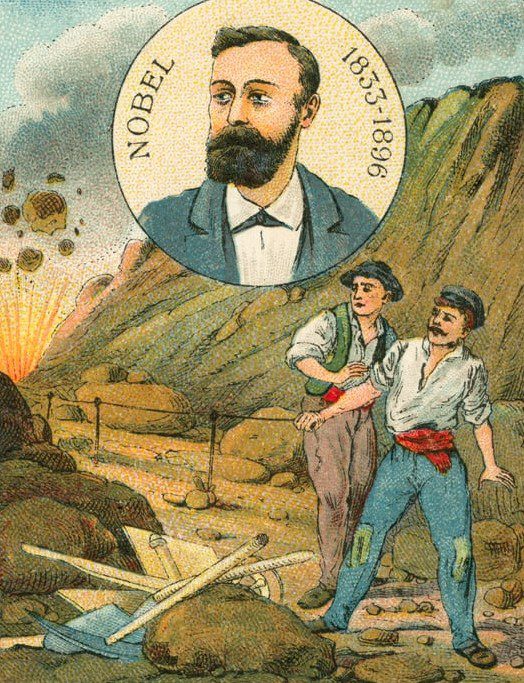

14 juillet 1867 : première démonstration de la dynamite (Redhill – Angleterre).

Durant des siècles, la poudre à canon est restée le seul explosif puissant. En 1846, sont découvertes la nitrocellulose, puis en 1847, par Ascanio Sobrero, la nitroglycérine. En 1850, Alfred Nobel passe un an à Paris pour étudier sous la direction de Théophile-Jules Pelouze, collègue d’Ascanio Sobrero. Rentré avec son père en Suède, Alfred se consacre entièrement à partir de 1862 à l’étude des explosifs et en particulier à l’utilisation et la commercialisation sécurisée de la nitroglycérine. Homme de lettres frustré, il écrit à cette époque, en anglais, des poèmes de qualité littéraire médiocre et deux romans inachevés, Brothers and Sisters et In Lightest Africa.

Durant des siècles, la poudre à canon est restée le seul explosif puissant. En 1846, sont découvertes la nitrocellulose, puis en 1847, par Ascanio Sobrero, la nitroglycérine. En 1850, Alfred Nobel passe un an à Paris pour étudier sous la direction de Théophile-Jules Pelouze, collègue d’Ascanio Sobrero. Rentré avec son père en Suède, Alfred se consacre entièrement à partir de 1862 à l’étude des explosifs et en particulier à l’utilisation et la commercialisation sécurisée de la nitroglycérine. Homme de lettres frustré, il écrit à cette époque, en anglais, des poèmes de qualité littéraire médiocre et deux romans inachevés, Brothers and Sisters et In Lightest Africa.

En 1871, il fonde KemaNobel, une des entreprises à l’origine d’AkzoNobel. Plusieurs explosions ont eu lieu dans l’usine familiale d’Heleneborg, dont une particulièrement désastreuse qui, le , coûta la vie à cinq personnes dont Emil, le frère cadet d’Alfred.

Il s’attelle donc à rendre l’usage de la nitroglycérine moins dangereux, et est le premier à réussir à maîtriser sa puissance explosive. Alfred Nobel découvre accidentellement, par sérendipité, que, lorsque la nitroglycérine est mélangée à un solide inerte et absorbant appelé Kieselguhr (terre diatomacée), elle devient beaucoup plus sûre à transporter et à manipuler, l’explosion nécessitant l’usage d’un détonateur. Il met au point le « détonateur breveté Nobel » en 1865. La dynamite fait l’objet d’un brevet d’invention du en Angleterre et du en Suède. Il l’utilise pour la première fois, le 14 juillet 1867, dans une carrière à Redhill, en Angleterre (Surrey).

14 juillet 1920 : publication au JORF de la loi sur la fête patriotique de Jeanne d’Arc.

Loi adoptée à l’unanimité par la Chambre des députés et par le Sénat, et publiée par le Président de la République :

- article premier. La République française célèbre annuellement la fête de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme ;

- article 2. Cette fête a lieu le deuxième dimanche de mai, jour anniversaire de la délivrance d’Orléans ;

- article 3. Il sera élevé en l’honneur de Jeanne d’Arc, sur la place de Rouen, où elle a été brûlée vive, un monument avec cette inscription : « A Jeanne d’Arc, le Peuple français reconnaissant. »

14 juillet 1922 : naissance du pilote, as et futur général américain Robin Olds.

Fils d’un major-général de l’USAAF, il sort de l’académie de West Point en 1943.

Il a obtenu 13 victoires aériennes sur la Luftwaffe durant la Seconde Guerre mondiale en une centaine de missions de combat à bord d’un P-38 et il est crédité de la destruction au sol de 11 autres avions allemands à partir du , date de sa première victoire.

Durant la guerre du Viêt Nam, il prend la tête du 8th Fighter Wing entre 1966 et 1968 stationné sur la base aérienne d’Ubon Ratchathani. À son arrivée, le climat est morose, l’unité ayant perdu un McDonnell Douglas F-4 Phantom II peu avant sa prise de commandement. Il contribuera fortement à rehausser le moral de ses hommes et à faire reprendre l’initiative à l’USAF, organisant pour ce faire un piège qui permettra d’abattre 7 MiG 21 sans perte, lors de l’opération Bolo, le .

Il abat à bord d’un McDonnell Douglas F-4 Phantom II biplace 2 MiG-21 et 2 MiG-17 à coups de missiles air-air au-dessus du Nord-Vietnam.

Après son tour de service, Olds est promu Brigadier General le et devient commandant de l’United States Air Force Academy. En 1972, il effectue une tournée d’inspection sur les bases thaïlandaises, effectuant plusieurs missions de combat non officielles. Il demandera l’autorisation d’être rétrogradé au rang de colonel en échange d’une participation active aux opérations et devant le refus de sa hiérarchie il prend sa retraite de l’USAF le .

En , Robin Olds est hospitalisé pour un cancer de la prostate et meurt des suites de troubles cardiaques le .

14 juillet 2011 : mort à 96 ans de l’amiral américain Noel Gayler… farouche opposant à la bombe nucléaire.

Né en 1914 à Birmingham en Alabama, Noel Gayler est un des trois enfants d’Anne Roberts et Ernest Gayler, un officier de l’United States Navy. Il suit des cours dans une école d’Hawaï préparant à entrer à West Point avant de finalement sortir diplômé de l’académie navale d’Annapolis en 1935. En tant qu’officier subalterne, il sert sur plusieurs navires : sur l’USS Maryland de 1935 à 1938, sur l’USS Maury entre 1938 et 1939, et sur l’USS Craven de 1939 à 1940.

Gayler reçoit une formation d’aviateur à Pensacola et combat dans l’escadron de chasse 2 (VF-2) et 3 (VF-3) entre 1940 et 1942. Il s’illustre alors en abattant 5 avions japonais faisant de lui le premier as de la Navy et le premier pilote à recevoir trois Navy Cross. En 1942, l’USS Lexington, porte-avions auquel il était rattaché, est coulé durant la bataille de la mer de Corail. Il passe les deux années suivantes comme pilote d’essai et vole ainsi à bord de nombreux avions américains et étrangers, comme le Spitfire, le Messerschmitt 109 ou même le chasseur Zéro, afin de les comparer. Gayler commande finalement l’escadron de chasse 12 (VF-12) de 1944 à 1945 avant de rejoindre l’état-major de John S. McCain, Sr. pendant quelques mois, entre mai et septembre 1945. Il avait ainsi eu la chance de pouvoir survoler le site d’Hiroshima quelques jours après qu’il eut été dévasté par la bombe atomique, faisant de lui un farouche opposant de la bombe. Sa femme expliquera plus tard : « Il était stupéfait ; il ne voyait rien bouger […] C’était imprimé dans son esprit, et il a fait le vœu de travailler à éliminer les armes nucléaires ». Gayler était également présent le 2 septembre 1945 sur le pont de l’USS Missouri lors de la signature des Actes de capitulation du Japon.

Gayler reçoit une formation d’aviateur à Pensacola et combat dans l’escadron de chasse 2 (VF-2) et 3 (VF-3) entre 1940 et 1942. Il s’illustre alors en abattant 5 avions japonais faisant de lui le premier as de la Navy et le premier pilote à recevoir trois Navy Cross. En 1942, l’USS Lexington, porte-avions auquel il était rattaché, est coulé durant la bataille de la mer de Corail. Il passe les deux années suivantes comme pilote d’essai et vole ainsi à bord de nombreux avions américains et étrangers, comme le Spitfire, le Messerschmitt 109 ou même le chasseur Zéro, afin de les comparer. Gayler commande finalement l’escadron de chasse 12 (VF-12) de 1944 à 1945 avant de rejoindre l’état-major de John S. McCain, Sr. pendant quelques mois, entre mai et septembre 1945. Il avait ainsi eu la chance de pouvoir survoler le site d’Hiroshima quelques jours après qu’il eut été dévasté par la bombe atomique, faisant de lui un farouche opposant de la bombe. Sa femme expliquera plus tard : « Il était stupéfait ; il ne voyait rien bouger […] C’était imprimé dans son esprit, et il a fait le vœu de travailler à éliminer les armes nucléaires ». Gayler était également présent le 2 septembre 1945 sur le pont de l’USS Missouri lors de la signature des Actes de capitulation du Japon.

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Gayler sert à de nombreux postes. Entre autres, il rejoint l’USS Bairoko , un porte-avions d’escorte, il travaille aussi dans le Bureau of Aeronautics et dans d’autres centres de recherches de la Navy. Il devient l’assistant du secrétaire à la Marine Thomas S. Gates Junior entre 1957 et 1959 avant de commander de 1959 à 1960 le porte-avions USS Ranger. Dans les années qui suivent, Gayler servira en tant qu’attaché naval au Royaume-Uni puis comme assistant du Deputy Chief of Naval Operations, parmi d’autres fonctions. Étonnamment, il rejoint en 1967 le Joint Strategic Target Planning Staff à la base d’Offutt qui avait pour mission de sélectionner les cibles à bombarder en priorité en cas de guerre nucléaire, alors qu’il était opposé à l’utilisation de la bombe atomique. C’est en 1969, sous l’administration Nixon, que Gayler est nommé directeur de la NSA qu’il quittera en 1972 afin de devenir commandant de l’United States Pacific Command en pleine guerre du Viêt Nam. À ce poste, il contrôle toutes les forces américaines de la côte Ouest des États-Unis à l’océan Indien et supervise ainsi les campagnes de bombardements au Viêt Nam. Ce poste sera le dernier de l’amiral Gayler qui prend sa retraite en 1976, après plus de 40 ans dans la Navy.

Une fois à la retraite, Gayler s’est engagé plus activement contre les armes nucléaires. Il explique ainsi dans un article pour le New York Times que peu de personnes ont été sur le site d’une explosion nucléaire et qu’« encore moins ont vu une bombe testée : la lumière de mille soleils, la chaleur torride, l’immense secousse, le méchant clignotement des dernières lueurs, preuves d’une radiation résiduelle importante. Quel dommage. Nous et l’Union soviétique avons des dizaines de milliers d’armes. On ferait mieux de les contrôler ».

14 juillet 2011 : IN MEMORIAM Second-maître Benjamin Bourdet (Commando Jaubert).

IN MEMORIAM

Second maître Benjamin BOURDET du commando JAUBERT,

mort au combat en Afghanistan le 14 juillet 2011 (opération Wazefa 01).

14 juillet 2014 : IN MEMORIAM Major Dejvid Nikolic (1er REG).

IN MEMORIAM

Major Dejvid Nikolic, du 1er Régiment étranger de génie (Légion étrangère),

tué au Mali le 14 juillet 2014 par un véhicule suicide au nord de Gao.

7 soldats avaient été blessés dont 3 grièvement.