25 juillet 306 : Constantin est proclamé (illicitement) nouvel Auguste (empereur) par les légions romaines.

Constantin 1er, né à Naissus en Mésie le et mort le près de Nicomédie, est un empereur romain majeur du IVe siècle. Bien qu’initialement proclamé Auguste de façon illégitime par ses troupes, à la mort de son père Constance Chlore en , son règne est entériné en par l’empereur Galère, et se poursuit sans discontinuer jusqu’à sa mort en . Il parvient à unifier le pouvoir impérial en 324 en triomphant sur son co-empereur Licinius, mettant ainsi fin à 38 années de tétrarchie. Il a donc été seul maître de l’Empire romain pendant 13 ans.

L’empereur Constantin 1er mène une vie politique militaire, religieuse et économique profondément réformatrice, qui lui permet de réunir sous son unique autorité un Empire affaibli et divisé. Il se débarrasse des empereurs Maxence en (bataille du pont Milvius) et Licinius en (bataille d’Andrinople). Son règne voit l’établissement de la liberté de culte individuel, qui met fin aux persécutions des chrétiens (édit de Milan, ).

L’empereur Constantin 1er mène une vie politique militaire, religieuse et économique profondément réformatrice, qui lui permet de réunir sous son unique autorité un Empire affaibli et divisé. Il se débarrasse des empereurs Maxence en (bataille du pont Milvius) et Licinius en (bataille d’Andrinople). Son règne voit l’établissement de la liberté de culte individuel, qui met fin aux persécutions des chrétiens (édit de Milan, ).

Il met provisoirement fin aux dissensions des Églises d’Orient en convoquant le premier concile de Nicée (), et affirme son autorité dans le domaine religieux : c’est le césaropapisme. Il instaure une monnaie stable (le solidus, ), développe l’administration centrale, défend les frontières de l’Empire contre les Francs, les Alamans, les Sarmates, les Goths et les Sassanides. Il fonde en une capitale à son nom, Constantinople (actuellement Istanbul).

Ses réformes favorisent largement l’essor du christianisme, vers lequel il se tourne progressivement, et dont il est devenu l’un des saints pour l’Église orthodoxe et un saint local pour l’Église catholique, sous le nom de « Constantin le Grand ».

25 juillet 1139 : bataille d’Ourique et défaite des musulmans (Naissance du Portugal).

La bataille d’Ourique a eu lieu dans la campagne d’Ourique, actuel Alentejo (au sud du Portugal), le , qui selon la tradition serait la date anniversaire d’Alphonse-Henriques de Portugal et de Saint Jacques (désigné par la légende comme le saint patron de la lutte contre les Maures et surnommé « Matamore » – tueur de Maures). Elle a une place importante dans l’histoire du Portugal puisqu’elle marque la naissance de l’indépendance du pays.

Ce que l’on nomme bataille fut certainement une altercation violente entre des troupes chrétiennes, commandées par Alphonse-Henriques, et des Maures, pendant l’une des nombreuses incursions faites par les chrétiens en terres musulmanes ; bétail, esclaves et autres biens étaient le principal but de ces incursions. C’est pourquoi les troupes chrétiennes ne s’attendaient certainement pas à cette altercation et, malgré leur infériorité numérique, elles remportèrent la bataille. De fait, les troupes d’Alphonse-Henriques affrontent celles de cinq rois Maures almoravides, dirigées selon les chroniques portugaises par le roi Esmar (ou Ismar), et qui étaient affaiblies par des dissidences internes.

Porté par cette victoire, Alphonse-Henriques décide de s’autoproclamer roi du Portugal sous le nom d’Alphonse 1er de Portugal (à moins que ce ne soit ses troupes qui l’aient acclamé sur le champ de bataille). Sa chancellerie commence à utiliser le titre de Rex Portugallensis (Roi des Portucalenses ou Roi des Portugais) à partir de 1140 — le faisant roi de fait, avant que le titre (et l’indépendance du Portugal) ne soit solennellement reconnu par le roi de Léon en 1143 avec le traité de Zamora et, plus tard, par le Saint-Siège en mai 1179 avec la bulle pontificale Manifestis Probatum du pape Alexandre III.

La légende raconte que Dieu serait intervenu en faveur des Portugais. Cette bataille marque tellement l’imaginaire portugais qu’elle se retrouve plus tard sur le drapeau du pays : les cinq écus bleus représentent les cinq rois maures vaincus de Lisbonne, Badajoz, Beja, Elvas et Évora. L’aide divine qui permit à Alphonse 1er d’être victorieux est commémorée par des points blancs représentant les cinq blessures du Christ.

Il n’existe aucun consensus parmi les chercheurs sur le lieu exact de la bataille d’Ourique. La plus ancienne description de la bataille apparaît dans la Chronique des Goths dans la partie traitant de l’ère hispanique de 1177 (1139 de l’ère chrétienne).

Cette bataille décisive est inscrite dans le drapeau national à travers les 5 écussons bleus symbolisant les 5 Almoravides vaincus.

25 juillet 1261 : Alexis Strategopoulos reconquiert Constantinople, mettant fin à l’empire latin d’Orient.

Alexis Strategopoulos est un général nicéen puis byzantin durant le règne de Michel VIII Paléologue. Il atteint le rang de grand domestique et de César. Son fait le plus connu est la reprise de Constantinople en 1261.

***

Rien n’est connu des premières années de la vie d’Alexis. Un sceau daté des environs de 1255 a été trouvé portant l’inscription « Alexis Strategopoulos de la famille Comnène » mais ses liens exacts avec les Comnènes restent flous. Il apparaît pour la première fois dans les chroniques en 1252-1253 durant le règne de Jean III Doukas Vatatzès quand il dirige un détachement de l’armée envoyée piller le despotat d’Épire autour du lac Ostrovo. En 1254, il est à Serrès et l’année suivante, il participe aux côtés du pinkernes Constantin Tornikios à une campagne infructueuse contre la forteresse de Tzepaina dans l’ouest des Rhodopes. De ce fait, et en raison de sa proximité avec la faction de l’aristocratie regroupée autour de Michel Paléologue, il est congédié. Peu de temps après, son fils Constantin est aveuglé pour trahison et en 1258, Alexis est emprisonné.

Rien n’est connu des premières années de la vie d’Alexis. Un sceau daté des environs de 1255 a été trouvé portant l’inscription « Alexis Strategopoulos de la famille Comnène » mais ses liens exacts avec les Comnènes restent flous. Il apparaît pour la première fois dans les chroniques en 1252-1253 durant le règne de Jean III Doukas Vatatzès quand il dirige un détachement de l’armée envoyée piller le despotat d’Épire autour du lac Ostrovo. En 1254, il est à Serrès et l’année suivante, il participe aux côtés du pinkernes Constantin Tornikios à une campagne infructueuse contre la forteresse de Tzepaina dans l’ouest des Rhodopes. De ce fait, et en raison de sa proximité avec la faction de l’aristocratie regroupée autour de Michel Paléologue, il est congédié. Peu de temps après, son fils Constantin est aveuglé pour trahison et en 1258, Alexis est emprisonné.

Il ne reste pas en prison très longtemps. En effet, il est libéré peu après la mort de Théodore II Lascaris et devient un fervent partisan de Michel Paléologue et de son coup d’État contre George Muzalon pour assumer la régence du jeune héritier Jean IV Lascaris. La même année, il est élevé par Michel au rang de grand domestique de l’Empire de Nicée et accompagne l’armée dirigée par le sébastokrator Jean Paléologue en Macédoine. Alexis participe à la campagne contre le despotat d’Epire qui conduit à la victoire décisive de Pélagonia. Après ce succès, Jean Paléologue envahit la Thessalie tandis qu’Alexis et Jean Raoul ont pour mission de soumettre l’Épire. Alexis y parvient en s’emparant d’Arta, la capitale du despotat. Il libère alors de nombreux prisonniers nicéens et contraint le despotat Michel II Doukas à fuir sur l’île de Céphalonie. Ce succès lui permet d’accéder à la dignité de césar. Toutefois, l’année suivante, les succès nicéens sont largement annulés. Le despote Michel, son fils et une armée de mercenaires italiens débarquent à Arta et bénéficient du soutien de la population épirote. L’armée épirote affronte ensuite celle d’Alexis dans la passe de Trikorfon près de Naupacte. L’armée nicéenne est mise en déroute et Alexis capturé.

Malgré ces revers, l’empereur Michel VIII l’envoie reconnaître la ville de Constantinople en 1260. La cité, capitale de l’Empire latin d’Orient, constitue le principal objectif des empereurs de Nicée depuis de longues années. Sa reprise permettrait de refonder l’Empire byzantin disloqué depuis 1204. Malgré un premier échec en 1260, Michel VIII ne renonce pas à la reconquête de l’ancien capitale impériale. Il conclut une alliance avec Gênes et en , Strategopoulos, libéré par les Épirotes, est envoyé avec une petite troupe de reconnaissance de 800 soldats, en majorité des Coumans, pour surveiller les Bulgares et espionner les défenses des Latins. Quand cette petite force atteint Selymbria, son commandant apprend de fermiers locaux l’absence de la garnison latine et de la flotte vénitienne, alors engagées dans un raid contre l’île nicéenne de Daphnousie. D’abord hésitant du fait de la faiblesse numérique de son armée qui pourrait être détruite mais aussi du fait des ordres qu’il a reçus, Alexis décide finalement de reprendre la cité.

La nuit du , Alexis et ses hommes s’approchent des murs de la cité et se cachent dans un monastère près de la porte du printemps. Alexis envoie un petit détachement dirigé par quelques-uns des fermiers de Selymbria pénétrer dans la cité par un passage secret. Ils attaquent ensuite les murs de l’intérieur et surprennent les gardes. Ils ouvrent alors la porte, permettant à la force byzantine de rentrer dans la ville. Les Latins totalement pris au dépourvu, les Byzantins prennent le contrôle des murs terrestres. Craignant la revanche des Byzantins, les habitants latins se ruent précipitamment vers le port, espérant s’échapper sur les navires. Grâce à l’arrivée de la flotte vénitienne, ils sont évacués rapidement, la flotte vénitienne ne menant aucune tentative pour reprendre la cité. Le , le jour de la Dormition de la Théotokos, l’empereur Michel entre triomphalement dans la ville et est couronné dans la basilique de Sainte-Sophie.

Cet action d’éclat garantit à Alexis la notoriété et la gloire. En 1262, de nouveau à la tête d’une armée envoyée contre l’Épire, il est vaincu par Nicéphore Doukas et capturé. En 1265, il est échangé contre Constance de Hohenstaufen et retrouve sa liberté. Il meurt entre 1271 et 1275.

25 juillet 1799 : bataille d’Aboukir, pendant la campagne d’Égypte.

L’Empire ottoman, poussé par la Grande-Bretagne, a déclaré la guerre à la France. Deux armées doivent attaquer l’Égypte : l’une transportée par la flotte britannique, l’autre concentrée au nord de la Syrie actuelle.

Bonaparte a choisi de prendre, comme à son habitude, l’initiative : en , il s’est emparé de Gaza, d’El-Arich et de Jaffa, mais il a échoué devant la ville de Saint-Jean-d’Acre, après deux mois de siège éreintant. Cette ville était défendue par son gouverneur Djezzar Pacha et son ancien condisciple de l’École militaire de Paris, Antoine de Phélippeaux, un excellent artilleur. De plus, la ville étant continuellement ravitaillée en hommes, nourriture, eau et matériel par la marine britannique et l’armée française étant décimée par la peste noire, Bonaparte mit fin à ses rêves de conquêtes en Orient. En effet, il rêvait de prendre Constantinople puis de fondre sur l’Inde afin d’aider l’insurrection locale contre les Britanniques. Il rêvait aussi qu’une fois arrivé à Constantinople, il retournerait avec toute son armée en France en passant par Vienne.

Bonaparte a choisi de prendre, comme à son habitude, l’initiative : en , il s’est emparé de Gaza, d’El-Arich et de Jaffa, mais il a échoué devant la ville de Saint-Jean-d’Acre, après deux mois de siège éreintant. Cette ville était défendue par son gouverneur Djezzar Pacha et son ancien condisciple de l’École militaire de Paris, Antoine de Phélippeaux, un excellent artilleur. De plus, la ville étant continuellement ravitaillée en hommes, nourriture, eau et matériel par la marine britannique et l’armée française étant décimée par la peste noire, Bonaparte mit fin à ses rêves de conquêtes en Orient. En effet, il rêvait de prendre Constantinople puis de fondre sur l’Inde afin d’aider l’insurrection locale contre les Britanniques. Il rêvait aussi qu’une fois arrivé à Constantinople, il retournerait avec toute son armée en France en passant par Vienne.

Le , une flotte britannique de 60 vaisseaux met à terre 16 000 hommes, sous le commandement de Mustafa Pacha, un vétéran de la précédente guerre russo-turque. Ceux-ci prennent d’assaut les fortifications du port et mettent 300 Français, sous les ordres du chef de bataillon Godart, hors de combat. La presqu’île change de camp et les étendards turcs flottent sur les bastions de la ville.

Fier de ce succès, Mustafa Pacha ne se presse pas de marcher sur Le Caire. À Mourad Bey, qui a réussi à s’échapper et à le rejoindre, il déclare : « Ces Français tant redoutés dont tu n’as pu soutenir la présence, je me montre, et les voilà qui fuient devant moi » Mourad lui réplique : « Pacha, rends grâce au Prophète qu’il convienne à ces Français de se retirer, car s’ils se retournaient, tu disparaîtrais devant eux comme la poussière devant l’aquilon ».

Napoléon rassemble le plus de troupes possibles. Sans attendre Kléber, il marche sur Aboukir avec les divisions de Lannes, de Desaix, et la cavalerie de Murat, soit 10 000 hommes et 1 000 cavaliers. Les Turcs rassemblent 18 000 hommes, dont 8 000 sont en état de combattre.

Le 25, les Turcs se mettent sur la défensive et s’appuient sur une solide redoute, entre leurs lignes et la mer. Les Britanniques, trop loin des côtes à cause des hauts fonds, ne peuvent utiliser leur artillerie contre les Français. Bonaparte place son artillerie sur les hauteurs mais la première attaque qu’il lance est un échec : Desaix piétine, Murat n’ose pas charger, vu la mitraille qui s’abat au-dessus de sa tête.

Puis survient un évènement qui provoque un véritable déclic dans l’armée d’Égypte : le pacha sort du fort avec ses hommes et coupe les têtes des soldats français morts ou blessés. Une rage s’empare des Français, qui sans ordres, se ruent sur les rangs ennemis. Murat, avec sa cavalerie, opère un mouvement tournant puis parachève la manœuvre en chargeant si rapidement qu’il traverse toutes les lignes adverses et débouche derrière la ville, coupant la retraite à Mustapha Pacha qu’il capture en combat singulier : le pacha lui tire une balle qui traverse sa bouche, lui coupe la glotte, rebondit sur une de ses vertèbres, et va finalement se loger dans ses cotes, et le Français lui coupe trois doigts et lui lance : « Si tu refais ça à mes soldats, je te jure par Allah, je te couperai d’autres choses plus importantes. » Murat sera opéré et le lendemain pourra tranquillement reprendre son commandement.

Pendant ce temps, le reste de l’armée turque se jette à la mer et périt noyé en tentant de regagner les vaisseaux. Pendant plusieurs marées, le rivage est couvert des turbans des Turcs. 3 000 Ottomans réussissent à se retrancher dans le fort, mais ils se rendent quelques jours plus tard, vaincus par la soif et la faim.

Murat est promu le soir même général de division. Il n’est pas le seul à avoir fait des prodiges : le colonel Bertrand, blessé deux fois dans la bataille, est stupéfait d’entendre Bonaparte lui ordonner de prendre 25 hommes et de charger cette canaille, en se voyant désigner une colonne d’un millier de cavaliers Mamelouks.

La « furia » française s’est révélée payante : 220 morts et 600 blessés seulement. Les pertes turques sont énormes : 2 000 morts sur le champ de bataille, auxquels s’ajoutent 4 000 hommes noyés et puis enfin les 1 000 morts et les 1 500 prisonniers du fort d’Aboukir.

Chateaubriand écrit : « A Aboukir, ne détruisit-il pas treize mille Osmanlis avec quelques chevaux ? » Dans ses Mémoires d’outre-tombe. (Liv. XIX, ch. 16).

Kléber, n’arrive que le soir. Sidney Smith, l’amiral de la flotte britannique, fait porter la responsabilité de la défaite sur les chefs ottomans : ils n’ont pas suivi ses précieux conseils, ceux en particulier de s’emparer de la ville de Rosette pour pouvoir isoler Alexandrie. De plus, les Ottomans n’ont pas engagé toutes leurs troupes par rapport à l’objectif recherché, la prise d’Alexandrie.

Aboukir donne aux Français plusieurs mois de répit. Desaix, poursuit jusqu’en Haute-Égypte Mourad Bey. Celui-ci se fait surprendre par la colonne mobile du chef de brigade Morand (11-), mais le chef mamelouk reste insaisissable.

Le , laissant le commandement à Kléber, Bonaparte s’embarque sur la frégate Muiron, avec Berthier, Murat, Lannes et d’autres, car, à la lecture des journaux britanniques, il apprend les récentes défaites du Directoire. À cette occasion, il se fait surnommer le « Général Bonne Attrape ».

À moyen terme, la présence française en Égypte s’avère impossible à maintenir. Kléber rétablit la domination française sur le pays grâce à sa victoire à Héliopolis, le . Mais moins d’un mois plus tard, il est assassiné dans son jardin du Caire par un élève en théologie. Son successeur, Menou, qui n’a pas les compétences d’un chef de guerre, est battu à Canope, et capitule le . D’après la convention, les Britanniques ramènent l’armée en France.

Restait en Égypte le souvenir d’une incroyable aventure, et deux ou trois cents traînards ou déserteurs, devenus des « Mamelouks français ». Ainsi, Chateaubriand put rencontrer des Gascons ou des Picards, renommés pour leur courage et dont les beys et les pachas se disputèrent les services. La bataille se finit finalement par une victoire turque.

25 juillet 1842 : mort du médecin et chirurgien militaire Dominique-Jean Larrey.

Fils de Jean Larrey, maître cordonnier, il est né dans le petit village de Beaudéan dans les Hautes-Pyrénées. Sa maison natale existe toujours dans la rue principale du village, et elle est devenue un musée. Orphelin à treize ans, Larrey est élevé par son oncle Alexis Larrey, chirurgien-major de l’hôpital de La Grave de Toulouse et fondateur du premier hôpital militaire de cette ville. Après six années d’apprentissage, il se rend à Paris pour y étudier la médecine auprès de Pierre Joseph Desault, chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu. Le 13 ventose de l’an II, il épouse Marie-Élisabeth Laville-Leroux, peintre.

Larrey commence sa carrière en 1787 comme chirurgien de la marine royale sur la frégate la Vigilante en mer d’Irlande. De retour à Paris dès l’année suivante, il s’y lie avec Corvisart et Bichat, et avec Sabatier, chirurgien en chef des Invalides, hôpital où il obtient sur concours un poste d’aide-major.

Larrey commence sa carrière en 1787 comme chirurgien de la marine royale sur la frégate la Vigilante en mer d’Irlande. De retour à Paris dès l’année suivante, il s’y lie avec Corvisart et Bichat, et avec Sabatier, chirurgien en chef des Invalides, hôpital où il obtient sur concours un poste d’aide-major.

Première étape d’une carrière qui le conduira sur tous les champs de bataille d’Europe, de l’Espagne à la Russie, et jusque dans les déserts d’Égypte et de Syrie, il est en 1792 chirurgien aide-major à l’armée du Rhin. Chirurgien de première classe en 1792, dans l’armée du maréchal Luckner, il crée des ambulances volantes à Mayence, à la tête desquelles il court enlever les blessés sous le feu des batteries ennemies. Il est ensuite chirurgien principal à l’armée de Custine, puis chirurgien en chef de la 14e armée républicaine en 1794. Il organise l’École de chirurgie et d’anatomie de Toulon, et devient professeur à l’École militaire de santé du Val-de-Grâce en 1796. Il est chargé de l’inspection des camps et des hôpitaux de l’armée d’Italie (1796), puis nommé chirurgien en chef à l’armée d’Égypte.

À la bataille d’Aboukir, il sauve le général Fugière, sous le canon de l’ennemi, d’une blessure à l’épaule6. Au siège d’Alexandrie, Larrey trouva le moyen de faire de la chair de cheval une nourriture saine pour les blessés, et fit tuer pour cet usage ses propres chevaux. Il embaume Kléber, assassiné au Caire le 14 juin 1800.

En 1802, il est chirurgien en chef de la Garde des consuls. Il soutient sa thèse de médecine en mai 1803, conformément aux nouvelles dispositions de la réorganisation du monde médical : Dissertation sur les amputations des membres à la suite des coups de feu dédicacée au général de Villemanzy.

En 1804, Larrey reçoit une des premières croix d’officier de la Légion d’honneur de la main du premier consul, qui lui dit : C’est une récompense bien méritée. Inspecteur général du service de santé des armées, en 1805, et chirurgien en chef de la Garde impériale, il est créé baron d’Empire en 1809, sur le champ de la bataille de Wagram, et inspecteur général du service de santé militaire en 1810. Il fait toutes les campagnes du Premier Empire en qualité de chirurgien en chef de la Garde impériale puis de chirurgien en chef de la Grande Armée (12 février 1812). En 1813, il est nommé chirurgien en chef de l’Hôpital militaire du Gros-Caillou, sis 106 rue Saint-Dominique, à Paris. Il prend la défense des conscrits blessés à la main et accusés de se mutiler volontairement, ce qui lui valut une haine farouche de Soult. En août 1814, il est nommé inspecteur général du service de santé des armées et chirurgien en chef de l’hôpital de la Maison militaire du roi.

Il reste la figure médicale la plus célèbre du Premier Empire. À la bataille de la Sierra Negra, il ampute en une journée pas moins de 200 blessés. Il était d’ailleurs considéré comme un bon chirurgien, à une époque où l’anesthésie n’existait pas, car il était capable d’amputer un membre en moins d’une minute. L’amputation était à l’époque la seule asepsie efficace, en l’absence d’antibiotiques, découverts bien plus tard.

Larrey serait à l’origine de la mise en place au sein des armées françaises du système des « ambulances volantes » dans lesquelles il embarquait indifféremment amis et ennemis, afin de les soigner sans faire de distinction ni de nationalité, ni de grade, ce qui lui valut l’estime des officiers et généraux des armées ennemies.

Larrey est aussi connu dans le domaine de l’asticothérapie qu’il a utilisée lors de la campagne égyptienne en Syrie. Cette technique datant de l’antiquité consiste à déposer sur des plaies infectées une certaine espèce d’asticot qui se nourrit des chairs infectées, les assainissant ainsi.

Le 1er octobre 1811, avec l’aide de quatre autres médecins, le baron Larrey réalise une mastectomie sur l’auteure anglaise Frances Burney (épouse du général Alexandre d’Arblay). Cette dernière, consciente pendant l’opération, raconte quelques mois après dans une lettre adressée à sa sœur les différents gestes des médecins lors de sa mastectomie.

Il acquiert en 1830 une propriété à Bièvres, qu’il transmit à son fils Hippolyte (1808-1895), médecin-chef de l’armée et chirurgien de Napoléon III. Il laissa des mémoires d’un très grand intérêt, rarissimes en édition originale et devenus rares en réédition.

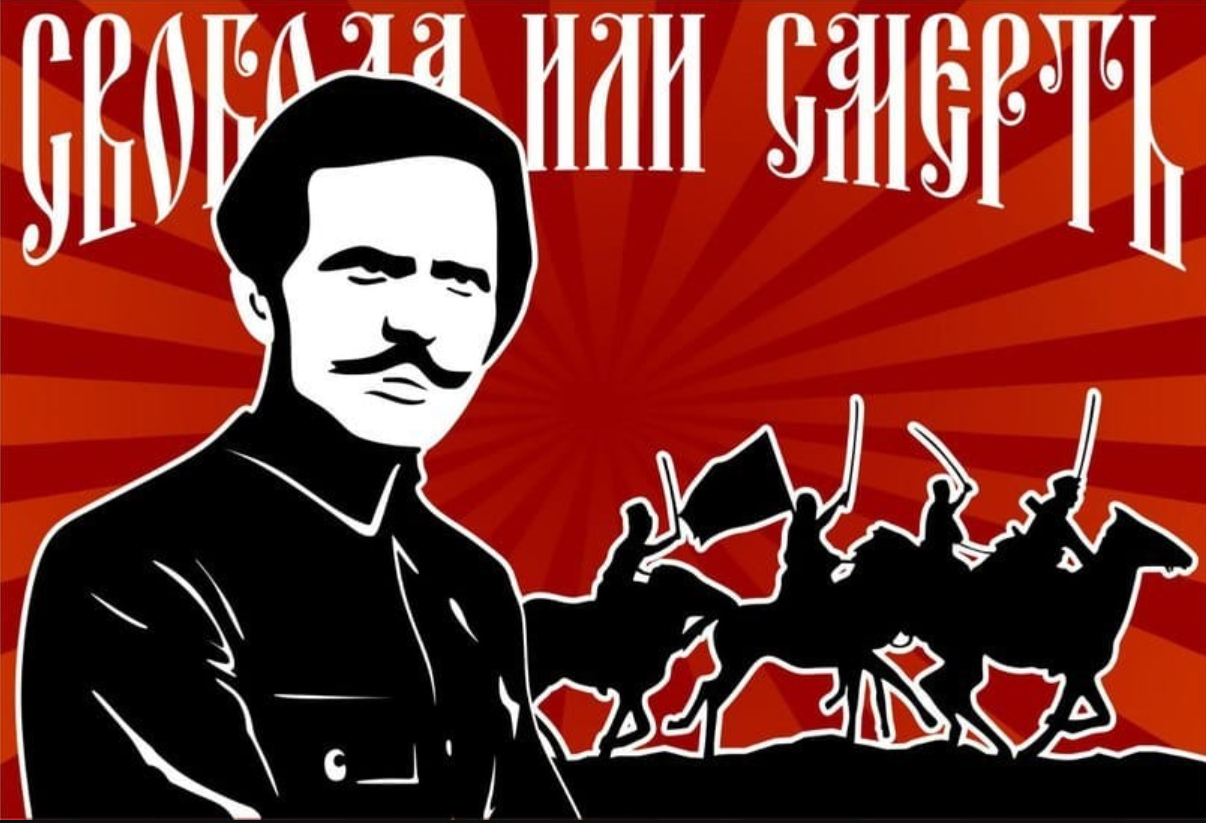

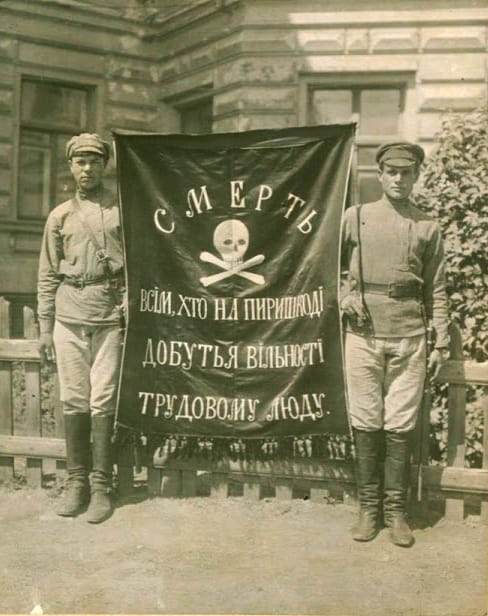

25 juillet 1934 : mort à Paris de Nestor Makhno, militant anarchiste fondateur de l’Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne

Nestor Ivanovitch Makhno, né le à Gouliaï Polié (ou Houliaïpole) — ville de l’ouïezd d’Oleksandrivsk du gouvernement de Iekaterinoslav, alors située en Ukraine sur les territoires occupés par l’Empire russe — et mort le dans le 20e arrondissement de Paris, est un communiste libertaire d’origine cosaque zaporogue, fondateur de l’Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne, qui, après la révolution d’Octobre et jusqu’en 1921, combat à la fois les « Armées blanches » tsaristes contre-révolutionnaires et l’Armée rouge bolchévique.

En 1898, à l’âge de dix ans, il quitte l’école pour aller travailler chez un paysan. Il y apprend l’injustice, l’humiliation puis la révolte.

En 1906, à l’âge de 17 ans, et à la faveur de la révolution russe de 1905, Makhno rejoint un groupe anarchiste local et s’implique dans des activités d’« expropriations » au cours desquelles un gendarme est tué. Il est arrêté, puis condamné à mort en 1910. En raison de son jeune âge, sa peine est commuée en peine à perpétuité. Il est également condamné aux travaux forcés puis est transféré à la prison de la Boutyrka à Moscou qui accueille les prisonniers politiques.

Libéré en 1917 après la révolution de Février, il rentre à Gouliaï Polié et participe à l’organisation des comités autonomes de paysans et d’ouvriers (soviets) et appelle à la collectivisation des terres et des usines.

En 1918, les armées austro-hongroise et allemande, puis nationaliste ukrainienne et enfin l’Armée des volontaires du général Dénikine et de Wrangel se livrent, successivement, au saccage de la région, voulant établir leur propre pouvoir et rétablir les anciens propriétaires. Makhno et ses compagnons parmi lesquels Maria Nikiforova organisent alors un mouvement de résistance armée. Cet élan révolutionnaire est brisé en mars 1918 par la signature du traité de Brest-Litovsk qui cède l’Ukraine à l’Allemagne et à l’Autriche en échange de la paix.

En 1919, les groupes de guérilla se transforment en une véritable armée, l’armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne (dite « Makhnovchtchina »), qui compte jusqu’à 50 000 hommes. Pour combattre les Armées blanches, il s’allie à l’Armée rouge qui se retourne finalement contre lui en 1920.

En 1921, vaincu, il fuit la Russie. Expulsé de plusieurs pays européens, il s’installe finalement à Paris en 1925, où il travaille comme ouvrier chez Renault à Boulogne-Billancourt.

En 1926, cherchant à tirer les leçons de la défaite, il rédige avec cinq autres anarchistes russes en exil un projet de « Plate-forme organisationnelle de l’union générale des anarchistes » d’inspiration communiste libertaire. Voline et Sébastien Faure s’y opposent et proposent, en réponse, la synthèse anarchiste.

La chanson Makhnovchtchina a été écrite en l’honneur de l’armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne par le parolier français Étienne Roda-Gil sur la musique du chant soviétique Les Partisans.

25 juillet 1944 : lancement de l’opération Spring, pendant la bataille de Normandie.

L’opération Spring est une opération militaire menée par les forces alliées, principalement le Canada, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s’est déroulée en France au sud de la ville de Caen lors de la bataille de Normandie entre le 25 et le , avec pour but de fixer les forces allemandes, principalement les divisions blindées, à l’est du front pour faciliter à l’ouest l’opération Cobra menée par les Américains qui tentent de percer le front dans le sud du Cotentin.

Cette opération est menée par le 2e Corps canadien commandé par le Lieutenant général (en France, général de corps d’armée) Guy Simonds. Elle s’oppose au gros des forces blindées allemandes, principalement le 1er Corps de SS-Panzer du SS-oberstgruppenführer (général de groupe d’armée SS) Josef « Sepp » Dietrich qui obtient un succès défensif certain.

Dans la nuit du 24 au , à la lueur de projecteurs anti-aériens et avec l’appui de chars et de l’artillerie, Simonds lance l’infanterie canadienne au sud de Caen, sur les trois axes de May-sur-Orne, Verrières et Tilly-la-Campagne pour atteindre en profondeur Fontenay-le-Marmion, Rocquancourt et Garcelles-Secqueville, et peut-être ouvrir la route de Falaise. À l’exception de la prise du village de Verrières par le Royal Hamilton Light Infantry du lieutenant-colonel John Meredith Rockingham, toutes les autres actions canadiennes échouent face à la résistance allemande de la nuit et de la matinée. Quand le commandement allié envisage de relancer de nouvelles actions en fin d’après-midi, ce sont les blindés allemands qui passent à la contre-attaque et repoussent les Canadiens sur leur ligne de départ.

Cette opération est très coûteuse en vies humaines. Au total, elle cause plus de 1 500 pertes canadiennes, dont environ 450 tués au combat. C’est, pour les forces armées canadiennes, l’opération la plus importante en pertes humaines de la Seconde Guerre mondiale, après le raid de Dieppe, qui fait, sur environ 5 000 combattants, 3 367 pertes dont 907 morts au combat.

L’opération Spring est aussi emblématique de l’incompréhension, par le commandement suprême des forces alliées, de la stratégie utilisée par le général britannique Bernard Montgomery. Le général américain Dwight D. Eisenhower veut une guerre de mouvement, avec des gains territoriaux importants. Mais Montgomery s’en tient toujours à des actions d’envergure limitée même pour la prise de Caen car il se heurte continuellement, tout au long de la bataille de Normandie, à une résistance allemande acharnée. Il s’en tient en fait à l’exposé initial de sa stratégie : attirer le gros des forces allemandes à l’est du front pour permettre la percée à l’ouest en direction de la Bretagne. Alors qu’Eisenhower veut une action décisive pour percer sur la route de Falaise, Montgomery donne des instructions verbales à Simonds de limiter l’engagement des troupes canadiennes.

L’échec de l’opération Spring et la réussite de l’opération Cobra valent à Montgomery la perte de son commandement sur les troupes américaines et à Simonds de vives critiques.

Les soldats canadiens tués pendant l’opération reposent au cimetière canadien de Bretteville-sur-Laize. Les soldats allemands tués lors de la bataille de Normandie sont regroupés et enterrés au cimetière allemand de La Cambe.

25 juillet 1946 : explosion atomique Baker, sur l’atoll de Bikini, lors de l’opération Crossroads.

L’opération Crossroads est le nom donné à une série d’essais nucléaires qui eurent lieu dans l’atoll de Bikini au cours de l’été 1946, les premiers essais atomiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est aussi la dernière grande expérimentation du projet Manhattan avant sa dissolution et le transfert de ses activités à la Commission de l’énergie atomique des États-Unis.

Le but de l’opération était de valider la puissance destructrice de bombes A sur des navires et des sous-marins situés aux alentours, ainsi que sur le quai de réparation auxiliaire USS ARDC-13, un type de cale sèche flottante auxiliaire utilisée par l’US Navy. Les deux tirs de cette campagne d’essais utilisèrent des bombes de modèles Mark IIIA, du type Fat Man. Les habitants de l’atoll avaient été transférés le 7 mars sur l’atoll de Rongerik.

Le chef des opérations, le vice-amiral W. Blandy, avait proposé d’appeler l’opération Crossroads (« la croisée des chemins »), car « il était évident que la guerre, peut-être même les civilisations, étaient arrivées à un point critique grâce à cette arme révolutionnaire ».

Baker est la cinquième explosion atomique de l’histoire, la détonation a lieu le à 8 h 35 (heure locale) sur l’atoll de Bikini. Première du genre, Baker est une explosion sous-marine avec une charge similaire à celle de Fat Man, placée à 27 mètres sous le niveau de la mer. Sa puissance est de 23 kilotonnes. La bombe était surnommée Helen de Bikini.

La bombe était placée dans un caisson cylindrique étanche et en acier qui était suspendu en dessous de la coque du navire LSM-60. On obtenait ainsi une précision parfaite pour l’expérience et les mesures. Le signal pour activer l’explosion fut envoyé par ondes radio en direction du LSM-60. Environ 4 millisecondes après l’explosion, l’onde de choc atteignit la surface avec une vitesse de mach 2,5 et la bulle de gaz projeta un immense volume d’eau autour du site.

Huit bâtiments furent coulés, dont le porte-avions Saratoga qui était le plus proche du point zéro et beaucoup furent sévèrement endommagés. Durant plus de 24 heures, la zone proche de l’explosion était mortellement radioactive. L’accès à l’île de Bikini (à 9 kilomètres) ne fut autorisé qu’après une semaine.

Baker demeure à ce jour l’une des explosions les plus impressionnantes en raison de la masse d’eau projetée en l’air, la colonne atteignit plus de 2 kilomètres de haut et souleva ainsi plus d’un million de mètres cubes d’eau. Des tsunamis de plus de 30 mètres se formèrent et engloutirent les vaisseaux proches du centre de l’explosion. Une des particularités de Baker fut la présence d’un nuage de Wilson (phénomène nommé en l’honneur de Charles Thomson Rees Wilson). La faible pression à l’arrière du front de l’onde de choc produit une forte condensation avec l’apparition d’un nuage dense de forme sphérique. Le phénomène était particulièrement visible dans cette zone tropicale.

25 juillet 2007 : IN MEMORIAM adjudant-chef Pascal Correia (1er RCP).

Décédé des suites de ses blessures graves (tirs de projectiles adverses) reçues dans la nuit du 24 au 25 dans le district de Jaghato (Afghanistan).

Il est le parrain de la 287e promotion de l’École Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA), 2e Bataillon (décembre 2012 – avril 2013).

25 juillet 2010 : Wikileaks rend public des journaux internes des forces armées américaines sur le déroulement de la guerre en Afghanistan depuis 2001 (Afghan War Diary / The War Logs).

Le terme Afghan War Diary (« Journal de la guerre afghane ») ou The War Logs (« Les Journaux de la guerre ») désigne un ensemble de documents et rapports (logs) des forces armées des États-Unis, rapports qui documentent le déroulement de la guerre en Afghanistan depuis 2001.

Ils furent rendus publics par WikiLeaks le , lequel a remis copie des 91 731 documents, durant une période allant de à , à différents journaux, The Guardian, The New York Times et Der Spiegel, qui ont chacun publié différents rapports la même journée par entente mutuelle. La plupart des documents étaient classés peu sensibles selon The New York Times.

La fuite, l’une des plus importantes de l’histoire militaire des États-Unis, a révélé des informations sur les morts de civils, l’augmentation des attaques talibanes et les supposées participations du Pakistan et de l’Iran dans les attaques talibanes. WikiLeaks n’a pas révélé la source de la fuite, mais les autorités militaires américaines affirment qu’il s’agit de Chelsea Manning.