13 janvier – 86 : mort à 71 ans du général romain Caius Marius.

Caius Marius, né en – 157 et mort en – 86, est un célèbre général et homme politique romain de la fin du IIe et du début du 1er siècle av. J.-C.

Né près d’Arpinum, dans une famille « humble » de rang équestre, faisant partie de la clientèle des Cæcilii Metelli, il reçoit une éducation plus militaire qu’intellectuelle. Il sert brillamment sous les ordres de Scipion Émilien au siège de Numance en 134/133, avant d’entamer son cursus honorum en 121. Il se rapproche des populares lors de son tribunat de la plèbe en 119 mais peine à poursuivre sa carrière politique en butte à l’hostilité d’une partie de l’aristocratie sénatoriale, qui lui reproche ses prises de position et ses origines modestes et rustres. Il parvient malgré tout à se faire élire préteur en 115 et sert en Lusitanie l’année suivante. Il épouse Julia Cæsaris, membre d’une famille d’une lignée prestigieuse mais d’une importance politique mineure à cette époque — et tante paternelle de Jules César —, et a un fils, Caius Marius « le Jeune ».

Né près d’Arpinum, dans une famille « humble » de rang équestre, faisant partie de la clientèle des Cæcilii Metelli, il reçoit une éducation plus militaire qu’intellectuelle. Il sert brillamment sous les ordres de Scipion Émilien au siège de Numance en 134/133, avant d’entamer son cursus honorum en 121. Il se rapproche des populares lors de son tribunat de la plèbe en 119 mais peine à poursuivre sa carrière politique en butte à l’hostilité d’une partie de l’aristocratie sénatoriale, qui lui reproche ses prises de position et ses origines modestes et rustres. Il parvient malgré tout à se faire élire préteur en 115 et sert en Lusitanie l’année suivante. Il épouse Julia Cæsaris, membre d’une famille d’une lignée prestigieuse mais d’une importance politique mineure à cette époque — et tante paternelle de Jules César —, et a un fils, Caius Marius « le Jeune ».

Marius est ensuite légat de son patron Quintus Cæcilius Metellus, le consul de 109. Remportant plusieurs succès militaires et voyant sa popularité augmenter, il trahit son patron en se présentant aux élections consulaires de l’an 107, qu’il remporte en faisant campagne contre l’incompétence supposée de Metellus et se fait attribuer le proconsulat en Afrique et le commandement de la guerre de Jugurtha, en Numidie. Marius ne peut tirer pleine gloire de cette victoire, car c’est son questeur puis légat Sylla, qui, sur ses ordres et après des tractations diplomatiques, capture lui-même Jugurtha en l’an 105. Metellus et Marius obtiennent chacun le triomphe.

Les défaites répétées des armées romaines au nord face aux Cimbres et aux Teutons sont l’occasion pour Marius de renouveler sa gloire et d’affirmer définitivement sa supériorité sur la nobilitas. Avec l’aide des populares, qui forment désormais à Rome un véritable parti « marianiste », il obtient un commandement qui est prolongé en se faisant réélire consul plusieurs années consécutives de 104 à 101. Il écrase seul les Germains à Aix en 102, puis à Verceil en 101 avec le concours de son collègue Lutatius Catulus et de Sylla. Il atteint un niveau de gloire encore inégalé, sauvant Rome et l’Italie de l’invasion barbare. Sa domination sur la vie politique romaine devient incontestable. Catulus et Marius obtiennent chacun le triomphe, et Marius atteint un niveau de gloire militaire et politique sans précédent.

À la fin de l’année 100, Marius, consul pour la sixième fois consécutive, doit faire face à des difficultés venant de ses alliés, les populares, en particulier le tribun de la plèbe Saturninus et le préteur Glaucia, qui font régner la terreur à Rome. Marius, inquiété par une situation qui lui échappe, abandonne ses anciens amis et se range du côté du Sénat, faisant exécuter les fauteurs de trouble et leurs partisans par le biais d’un senatus consultum ultimum. Marius peut organiser les élections à venir, mais il se retrouve vite isolé.

Il ne revient sur le devant de la scène qu’en 90 comme légat lors de la guerre sociale, à l’instar de Sylla. Dans ce conflit très dur où les Italiques prennent d’abord l’avantage sur Rome, Sylla remporte de nombreux succès et est le principal acteur de la victoire finale de Rome. À l’inverse, Marius voit encore diminuer son prestige. Sylla, désormais l’homme providentiel à Rome, est élu consul pour l’année 88. Commence alors la première guerre civile entre Marius et Sylla. Un tribun de la plèbe, Sulpicius Rufus, se rallie à Marius, aux réformateurs et à leurs propositions démocratiques. Sylla ne peut maintenir l’ordre à Rome et rejoint son armée. Sulpicius Rufus fait confier le commandement de la guerre en Orient à Marius. Sylla marche sur Rome, fait exceptionnellement grave, et s’empare de la ville, contraignant Marius à la fuite. Les principaux populares sont déclarés « ennemis publics », et si Marius échappe à la mort et s’exile, Sulpicius Rufus est assassiné.

Sylla s’embarque pour l’Orient et les populares reprennent le pouvoir à Rome au prix de sanglants combats, commandés par Marius et Cornelius Cinna. De très nombreux partisans de Sylla sont tués ou bannis. Marius décède au début de son septième consulat en l’an 86, mais l’Italie et Rome sont aux mains des populares tandis que Sylla mène la guerre en Orient entre 87 et 84. Sylla sort vainqueur de la nouvelle guerre civile à la fin de l’an 82, qui voit notamment la mort du consul Caius Marius « le Jeune ».

13 janvier 1129 : fondation de l’ordre du Temple.

L’ordre du Temple est un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen Âge, dont les membres sont appelés les Templiers.

Cet ordre fut créé à l’occasion du concile de Troyes (ouvert le ), à partir d’une milice appelée les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon (du nom du temple de Salomon, que les croisés avaient assimilé à la mosquée al-Aqsa, bâtie sur les vestiges de ce temple). Le concile s’ouvrit en présence de nombreuses personnalités religieuses dont le prologue de la règle primitive du Temple donne les noms : le cardinal Mathieu d’Albano, légat du pape en France, les archevêques de Reims et de Sens, ainsi que dix de leurs évêques suffragants, quatre abbés cisterciens (ceux de Cîteaux, Clairvaux, Pontigny et Troisfontaines), deux abbés clunisiens (ceux de Molesmes et Vézelay), deux chanoines, deux maîtres et un secrétaire.

En plus des religieux, se trouvaient des personnages laïcs : Thibaut IV de Blois, comte de Champagne, André de Baudement, sénéchal du comté de Champagne, Guillaume II, comte de Nevers, Auxerre et Tonnerre.

Le concile mena à la fondation de l’ordre du Temple et le dota d’une règle propre. Celle-ci prit pour base la règle de saint Benoît (présence des cisterciens Bernard de Clairvaux et Étienne Harding, fondateur de Cîteaux) avec néanmoins quelques emprunts à la règle de saint Augustin, que suivaient le Saint-Sépulcre aux côtés desquels vécurent les premiers Templiers. Une fois la règle adoptée, elle devait encore être soumise à Étienne de Chartres, patriarche de Jérusalem.

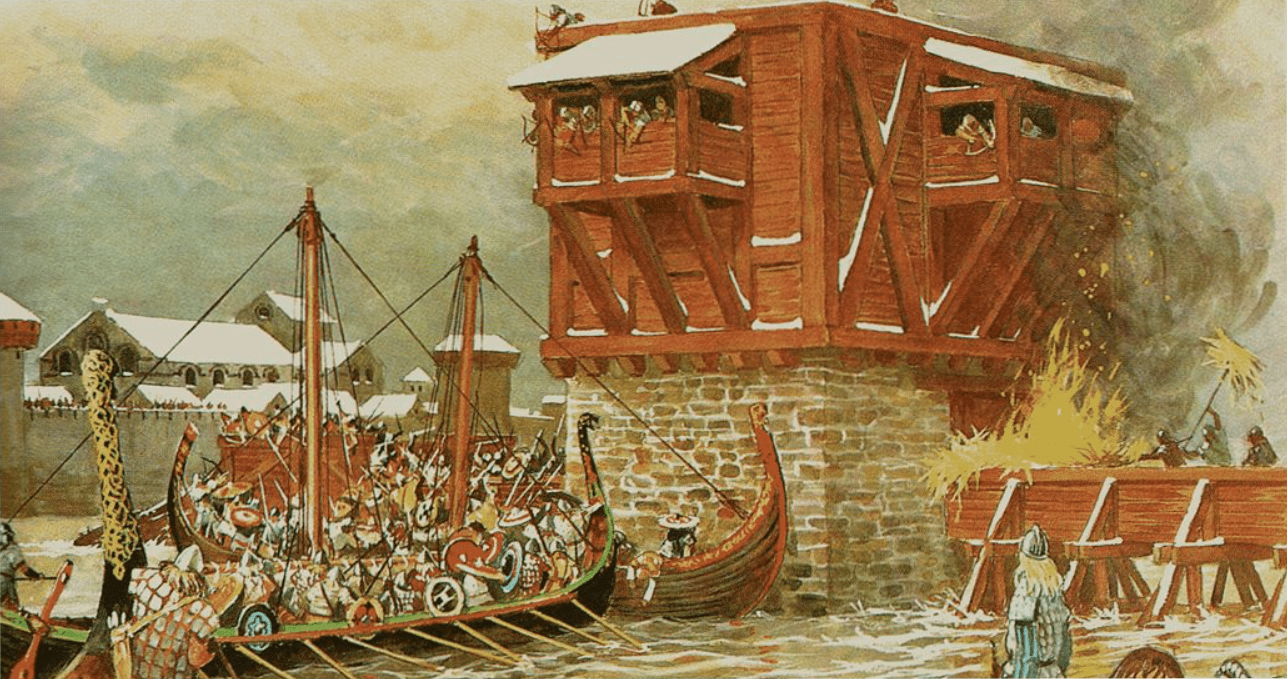

Il œuvra pendant les XIIe et XIIIe siècles à l’accompagnement et à la protection des pèlerins pour Jérusalem, dans le contexte de la guerre sainte et des croisades. Il participa activement aux batailles qui eurent lieu lors des croisades et de la Reconquête ibérique. Afin de mener à bien ses missions et, notamment, d’en assurer le financement, il constitua à travers l’Europe catholique d’Occident et à partir de dons fonciers, un réseau de monastères appelés commanderies, pourvus de nombreux privilèges notamment fiscaux. Cette activité soutenue fit de l’Ordre un interlocuteur financier privilégié des puissances de l’époque, le menant même à effectuer des transactions sans but lucratif avec certains rois, ou à avoir la garde de trésors royaux.

Après la perte définitive de la Terre sainte consécutive au siège de Saint-Jean-d’Acre de 1291, l’Ordre fut, en France, victime de la lutte entre la papauté avignonnaise et le roi de France Philippe le Bel. Il fut dissous par le pape français Clément V, le , date à laquelle il fulmina la bulle Vox in excelso, officialisant la dissolution de l’ordre du Temple, à la suite d’un procès en hérésie.

La fin tragique de l’Ordre en France nourrit maintes spéculations et légendes sur son compte. Ailleurs, les chevaliers templiers ne furent généralement pas condamnés, mais transférés (ainsi que leurs biens) dans d’autres ordres de droit pontifical ou bien rejoignirent la vie civile.

13 janvier 1751 : création de l’École Militaire (Paris).

Sur une idée du maréchal de Saxe, le roi Louis XV fonda par l’édit du 13 janvier 1751 “une école militaire, pour le logement, subsistance, entretien et éducation dans l’art militaire, de cinq cents jeunes gentilshommes de notre Royaume”… Sa construction, faute de moyens, fut très laborieuse. Les travaux ne commencèrent qu’en 1753 ; ils furent arrêtés en 1760, reprirent en 1768 sur un plan totalement nouveau présenté à Choiseul et réalisable par tranches. La première pierre en fut symboliquement posée le 1er juin 1769.

13 janvier 1809 : bataille d’Uclès (Espagne).

Elle se déroula dans le cadre de la guerre d’indépendance espagnole. Elle opposa le 1er corps d’armée français commandé par le maréchal Claude-Victor Perrin aux forces du général espagnol Francisco Javier Venegas. Les Français triomphèrent facilement de leurs adversaires moins nombreux et capturèrent près de la moitié de l’infanterie espagnole.

À la fin de l’année 1808, Napoléon pénétra en Espagne à la tête d’une puissante armée, dispersa les forces espagnoles et fit son entrée à Madrid. Néanmoins, l’apparition d’un corps expéditionnaire britannique commandé par le général John Moore força l’Empereur à lancer une grande partie de ses troupes à la poursuite des Britanniques dans le nord-ouest de l’Espagne. Profitant de la dispersion des Français, les armées espagnoles s’agitèrent de nouveau. À la fin du mois de décembre 1808, l’armée du Centre, sous les ordres du duc del Infantado, s’avança lentement en direction de Madrid, semant la panique au sein des maigres forces françaises chargées de la défense de la capitale. Le duc del Infantado, prudent, détacha l’un de ses lieutenants, le général Venegas, avec un corps d’avant-garde afin de causer des ennuis aux Français.

Après que Venegas eut remporté un petit succès à Tarancón, Victor regroupa son propre corps d’armée et marcha à sa rencontre à la mi-janvier 1809. Sans instruction ni soutien du duc del Infantado, Venegas choisit imprudemment de se retrancher sur une position forte à Uclès. Victor submergea rapidement les défenseurs espagnols avec une division et poussa un grand nombre d’entre eux dans les bras de sa deuxième division qui avait contourné la position par le flanc. Regroupant les survivants de l’armée de Venegas, le duc del Infantado conduisit les restes de son armée à travers les montagnes, non sans avoir perdu en chemin une grande partie de son artillerie. Rendu responsable de la défaite, il fut relevé de son commandement peu après.

Les pertes espagnoles de cette journée furent de 2 000 tués et blessés. Les prisonniers, selon les sources françaises officielles considérées comme notablement exagérés par la partie espagnole, comprenaient 4 généraux, 17 colonels, 16 lieutenant-colonels, 200 officiers et 5 460 soldats. Les Français commirent à Uclès toutes sortes d’excès, traitant les habitants avec sauvagerie.

13 janvier 1842 : fin de la bataille de Gandamak. (Afghanistan).

La bataille de Gandamak, qui se déroule le 13 janvier 1842 dans l’est de l’Afghanistan, constitue l’épisode final de la retraite catastrophique de l’armée britannique depuis Kaboul. Cet événement représente l’un des désastres militaires les plus importants de l’histoire de l’Empire britannique durant la Première Guerre anglo-afghane (1839-1842).

La présence britannique en Afghanistan s’inscrit dans le cadre du « Grand Jeu », la rivalité géopolitique opposant le Royaume-Uni et l’Empire russe en Asie centrale au XIXe siècle. L’expansion russe vers Samarcande et Boukhara inquiète les autorités britanniques qui craignent une menace sur leur empire des Indes. En 1839, la Compagnie des Indes orientales décide d’intervenir en Afghanistan pour établir un État tampon.

Les stratèges britanniques pensent qu’il suffit de contrôler la passe de Khyber et les principales villes afghanes — Kaboul, Kandahar, Jalalabad et Hérat — pour sécuriser leurs intérêts. Sir William Hay Macnaghten, envoyé britannique, orchestre le renversement de l’émir Dost Mohammad Khan, jugé trop proche des Russes. En août 1839, un corps expéditionnaire britannique prend Kaboul et installe sur le trône Shah Shuja, un souverain en exil considéré comme favorable aux intérêts britanniques. Alexander Burnes, explorateur et agent de renseignement britannique, est placé auprès de lui comme résident.

L’insurrection de novembre 1841

Durant deux années, environ 12 000 civils britanniques s’établissent à Kaboul, accompagnés d’une garnison militaire. Cette présence étrangère suscite un mécontentement croissant au sein de la population afghane. Shah Shuja, perçu comme un dirigeant imposé de l’extérieur, ne bénéficie que d’un soutien marginal.

Le 2 novembre 1841, une insurrection éclate à Kaboul. Alexander Burnes et les membres de sa mission sont massacrés. L’insurrection est menée par Wazir Akbar Khan, fils de l’émir déchu Dost Mohammad Khan. Né en 1816, Akbar Khan s’est déjà distingué militairement lors de la bataille de Jamrud en 1837. Les forces britanniques, sous le commandement du major-général William George Keith Elphinstone, se replient dans un cantonnement en périphérie de la ville.

Le 23 décembre 1841, Sir William Macnaghten se rend à une rencontre de négociation avec Akbar Khan. Lors de cette entrevue, Macnaghten et un officier qui l’accompagne sont tués. Selon certains témoignages, leurs corps sont mutilés et exhibés dans les rues de Kaboul. Cet événement précipite la décision d’évacuation.

La décision d’évacuation

Le 1er janvier 1842, le général Elphinstone accepte les conditions présentées par Akbar Khan pour l’évacuation de la garnison britannique. L’accord prévoit un passage sûr vers Jalalabad, situé à environ 150 kilomètres à l’est, au pied de la passe de Khyber. En échange, les Britanniques doivent abandonner leur artillerie et remettre des otages.

Le 6 janvier 1842, vers 9 heures du matin, la colonne britannique quitte Kaboul. Sa composition reflète la nature de l’occupation britannique : 690 soldats européens, principalement du 44e régiment d’infanterie et des artilleurs à cheval, forment l’ossature militaire. S’y ajoutent environ 2 500 cipayes indiens de la Compagnie des Indes avec leurs officiers européens, près de 500 cavaliers supplétifs afghans, et surtout plus de 12 000 civils incluant les familles des officiers britanniques, des serviteurs et des porteurs.

La retraite infernale

Dès le départ de Kaboul, la colonne subit des attaques continues. Les conditions climatiques aggravent considérablement la situation : le mois de janvier impose des températures glaciales et d’importantes chutes de neige dans les cols montagneux. Le docteur William Brydon, chirurgien assistant de l’armée britannique, témoignera que de nombreux soldats souffrent de gelures dès la première nuit.

Les tribus afghanes, notamment les Ghilzai, harcèlent constamment la colonne. Le camp abandonné à Kaboul est pillé et incendié en quelques heures. L’arrière-garde subit des pertes importantes. La discipline de la colonne se désagrège rapidement face aux attaques incessantes, au froid et au manque de ravitaillement.

Le 8 janvier, Akbar Khan envoie un message promettant de cesser les attaques si la colonne s’arrête. Le général Elphinstone, apparemment convaincu de la bonne foi d’Akbar Khan, ordonne l’arrêt. Cette décision se révèle désastreuse : une tempête de neige s’abat sur la colonne immobilisée pendant la nuit, causant la mort de centaines de personnes par hypothermie.

Le 11 janvier, la colonne traverse le col étroit de Tunghee Tareekee, long d’environ 50 mètres et large de seulement 4 mètres. Les tribesmen afghans y organisent une embuscade meurtrière. Les civils sont massacrés sans distinction, et les soldats subissent de lourdes pertes en tentant de progresser sur les corps des victimes. Selon les témoignages, Akbar Khan et ses chefs observent ce carnage depuis une colline environnante.

Le même jour, le général Elphinstone se rend à une conférence avec Akbar Khan pour négocier un cessez-le-feu. Il est retenu prisonnier et mourra en captivité de dysenterie quelques mois plus tard. Le 12 janvier, lors de la traversée du col de Jagdalak, la colonne subit de nouvelles attaques dévastatrices.

Le dernier combat du 13 janvier 1842

Le 13 janvier au matin, les derniers survivants de la colonne britannique, environ 65 hommes – 20 officiers et 45 soldats européens, essentiellement du 44e régiment d’infanterie — se retrouvent encerclés sur une colline près du village de Gandamak, à environ 56 kilomètres de Jalalabad.

Le groupe dispose d’un armement dérisoire : seulement une vingtaine de mousquets en état de fonctionnement avec deux cartouches par arme, quelques pistolets d’officiers et quelques sabres. Les soldats forment un carré défensif, formation tactique classique de l’infanterie britannique. Face à eux, des centaines de combattants afghans se rassemblent.

Les Afghans tentent d’abord de persuader les Britanniques de se rendre en leur promettant d’épargner leur vie. Selon certains récits, un sergent britannique aurait répondu « Not bloody likely! » (« Certainement pas! »). Le capitaine Thomas Souter, cherchant à protéger les couleurs du régiment, cache le drapeau du 44e sous son manteau.

Les combattants afghans ouvrent alors le feu depuis les positions dominantes. Les tirs de précision fauchent progressivement les défenseurs britanniques. Une fois les munitions épuisées, plusieurs assauts successifs submergent la position. Le combat se termine au corps à corps, à l’arme blanche.

Quelques officiers parviennent à s’échapper. Le capitaine Souter est fait prisonnier avec un sergent nommé Fair et quelques soldats. Les Afghans, croyant que son manteau jaune indique un grade élevé, le capturent vivant. En réalité, la couleur de son vêtement provient du drapeau du régiment enroulé autour de son corps.

Douze cavaliers tentent de fuir au galop vers Jalalabad. Ils sont pourchassés et tués un à un sur la route.

L’arrivée du docteur Brydon

Le 13 janvier 1842, vers 13 heures, les soldats britanniques en faction sur les remparts de Jalalabad aperçoivent une silhouette solitaire approchant de la ville à cheval. Il s’agit du docteur William Brydon, chirurgien assistant âgé de 27 ans. Brydon chevauche un poney afghan épuisé, blessé et à bout de forces. Il est lui-même gravement blessé : une partie de son crâne a été entaillée par un sabre afghan. Il doit sa survie au fait d’avoir placé un exemplaire du Blackwood’s Magazine dans son chapeau pour se protéger du froid. La revue a amorti le coup de sabre qui aurait dû lui être fatal.

Le capitaine anglais Blackhouse consigne dans son journal : « Hier, environ vers 13 h, Brydon, un assistant chirurgien nous a rejoint (sur un cheval qui aurait difficilement pu faire un mètre de plus) blessé et marqué de coups des pieds à la tête et c’est lui, tout seul, qui nous a livré cette effroyable histoire. » Interrogé sur le sort de l’armée, Brydon aurait répondu : « Je suis l’armée » (« I am the army »). Son poney s’effondre après avoir franchi les portes de Jalalabad et ne se relève plus, selon les témoignages de l’époque.

Sur les plus de 16 500 personnes qui ont quitté Kaboul le 6 janvier 1842 — 4 500 militaires et 12 000 civils — William Brydon est le seul Européen à atteindre Jalalabad sans être capturé. Quelques cipayes indiens rejoignent la ville dans les jours et semaines suivantes. Un marchand grec nommé M. Baness arrive également deux jours après Brydon mais décède le lendemain.

Environ 115 prisonniers britanniques — 32 officiers, plus de 50 soldats, 21 enfants et 12 femmes — survivent en captivité et seront libérés en septembre 1842 lors de l’expédition de représailles. Un nombre indéterminé de cipayes et de civils indiens survivent également, certains réduits en esclavage, d’autres devenant mendiants à Kaboul. L’havildar Sita Ram s’échappera d’Afghanistan après 21 mois d’esclavage et rejoindra son ancien régiment à Delhi.

Le rôle exact d’Akbar Khan dans le massacre de la colonne britannique fait débat parmi les historiens. Certains prisonniers britanniques affirmeront par la suite qu’Akbar Khan criait « Épargnez-les ! » en persan, mais « Tuez-les ! » en pachto aux combattants tribaux. D’autres historiens suggèrent qu’Akbar Khan, homme politique avisé, n’aurait pas souhaité l’anéantissement total de la force britannique, sachant qu’un tel massacre provoquerait inévitablement une expédition de représailles de Londres.

Les conséquences immédiates

La nouvelle du désastre provoque un choc profond en Grande-Bretagne et en Inde. Lord Auckland, gouverneur général des Indes, subit ce qui semble être une attaque cérébrale en apprenant les événements. Le journal français La Quotidienne du 13 mars 1842 titre « Nouvelles désastreuses de l’Inde » et relate le sort de Sir William Macnaghten et le massacre de détachements entiers.

Le Moniteur universel publie le 10 avril une lettre de Brydon décrivant son périple : « Arrivé à une certaine distance, j’aperçus une masse d’individus qui couraient sur moi, dans toutes les directions. Aussitôt je mis mon cheval au galop et je fis 2 milles sous une grêle de pierres et de balles. Une pierre brisa mon épée, mon cheval fut blessé, un cavalier vint m’attaquer, et comme je n’avais rien pour me défendre, il me blessa au genou et à la main gauche. »

L’expédition de représailles

Le gouvernement conservateur britannique de Sir Robert Peel, bien que déterminé à mettre fin à l’ingérence en Afghanistan, décide d’abord de laver l’affront. Durant l’été 1842, deux corps d’armée britanniques entrent en Afghanistan par différentes voies.

Le major-général George Pollock, qui a acquis une expérience précieuse de la guerre en montagne durant la guerre anglo-népalaise (1814-1816), devient le premier général à mener avec succès une armée à travers la passe de Khyber en avril 1842. Son « Armée de représailles » bat Akbar Khan à Tezin et atteint Kaboul en septembre 1842.

Le général William Nott avance depuis Kandahar, prend Ghazni et détruit partiellement ses fortifications. Les forces combinées libèrent les prisonniers britanniques survivants en septembre. En représailles du désastre de janvier, le général Pollock ordonne l’incendie du grand bazar de Kaboul ainsi que la destruction des principaux bâtiments de la ville. Les villages d’Istalif et de Charikar, au nord de Kaboul, subissent un sort similaire.

Les troupes britanniques se retirent ensuite d’Afghanistan. Shah Shuja est assassiné en avril 1842. Dost Mohammad Khan reprend le pouvoir et règne jusqu’à sa mort en 1863, devenant l’un des rares émirs afghans à mourir de mort naturelle.

L’impact à long terme

Le désastre de Gandamak influence durablement la politique britannique en Asie du Sud. Les autorités britanniques tirent des leçons de cet échec : si l’invasion de l’Afghanistan s’avère relativement aisée, l’occupation du pays et l’imposition d’un dirigeant non accepté par les tribus se révèlent impraticables.

La révolte des cipayes de 1857-1858, qui embrasera l’Inde et conduira au remplacement de la Compagnie des Indes par une administration directe de la Couronne (l’Indian Service), peut être considérée comme une conséquence indirecte du traumatisme de Gandamak.

Lors de la Seconde Guerre anglo-afghane (1878-1880), les Britanniques adoptent une approche différente. Le traité de Gandamak de 1879 – signé non loin du site du massacre de 1842 – établit un protectorat britannique sur la politique étrangère afghane tout en laissant aux Afghans leur souveraineté interne. Les Britanniques s’abstiennent cette fois d’imposer une occupation directe ou un dirigeant non accepté par les tribus pachtounes majoritaires.

L’Afghanistan conserve son statut de zone tampon entre l’Empire britannique des Indes et l’Empire russe jusqu’à son indépendance complète en 1919, obtenue après la Troisième Guerre anglo-afghane. La frontière entre l’Afghanistan et les Indes est définitivement fixée par la ligne Durand en 1896.

L’épisode de Gandamak marque profondément l’imaginaire britannique victorien. Le tableau « Le dernier combat du 44e régiment à Gandamak », peint par William Barnes Wollen en 1898, représente les derniers soldats résistant héroïquement sur la colline. L’œuvre est exposée au musée du régiment de l’Essex à Chelmsford, au nord-est de Londres.

Elizabeth Thompson (Lady Butler) réalise en 1879 une autre peinture célèbre, « Remnants of an Army » (Les vestiges d’une armée), qui montre l’arrivée du docteur Brydon à Jalalabad sur son cheval épuisé. Cette œuvre symbolise l’ampleur du désastre.

William Brydon poursuivra sa carrière militaire. Il participe à l’armée de représailles qui reprend Kaboul en septembre 1842, échappe de peu à la mort durant cette campagne, combat lors de la Seconde Guerre anglo-birmane en 1852, et survit à un second siège majeur à Lucknow durant la révolte des cipayes en 1857. Gravement blessé à la cuisse durant ce siège, il est nommé Compagnon de l’Ordre du Bain en novembre 1858. Il décède à son domicile près de Nigg, en Écosse, le 20 mars 1873.

Akbar Khan devient émir d’Afghanistan en mai 1842 et règne jusqu’à sa mort en 1847, à l’âge de 31 ans. Certaines sources suggèrent qu’il aurait été empoisonné par son père Dost Mohammad Khan, qui craignait ses ambitions.

La bataille de Gandamak demeure un symbole de la résistance afghane face aux invasions étrangères. Le site devient emblématique de ce que certains appelleront plus tard « le cimetière des empires », une expression qui prendra tout son sens lors des interventions soviétique (1979-1989) puis occidentale (2001-2021) en Afghanistan.

13 janvier 1898 : « J’accuse … ! ».

Emile Zola, adresse une lettre publique au Président de la République pour contester la condamnation pour trahison du capitaine Dreyfus. Les nombreuses anomalies décelées dans cette affaire poussent l’écrivain à s’engager publiquement et risquer sa réputation. La lettre est publiée par le journal l’Aurore. Georges Clemenceau y est journaliste et apporte son soutien à Zola.

Emile Zola, adresse une lettre publique au Président de la République pour contester la condamnation pour trahison du capitaine Dreyfus. Les nombreuses anomalies décelées dans cette affaire poussent l’écrivain à s’engager publiquement et risquer sa réputation. La lettre est publiée par le journal l’Aurore. Georges Clemenceau y est journaliste et apporte son soutien à Zola.

13 janvier 1908 : premier vol officiel en boucle (Issy-les-Moulineaux).

L’aviateur français, Henri Farman, réalise le premier vol contrôlé en circuit fermé d’1 km, à bord d’un biplan Voisin, au-dessus du champ de manœuvres d’Issy-les-Moulineaux.

Le , il remporte le prix Archdeacon-Deutsch de la Meurthe en effectuant au-dessus du terrain d’Issy-les-Moulineaux le premier vol officiel en circuit fermé d’un kilomètre, d’une durée de 1,28 mn, à bord d’un biplan Voisin, baptisé Henri Farman n°1 utilisant un moteur V8 Antoinette de 50 ch.

Le , Henry Farman va parvenir à réaliser un vol de plus de 2 kilomètres (distance officielle de 2 004,80 mètres, en 3,31 mn) dans le ciel d’Issy-les-Moulineaux, pilotant un appareil Voisin de 50 chevaux : le 1 Bis.

13 janvier 1915 : opération décidée sur les Dardanelles (Londres).

Alors que le front du Nord-Est ne bouge plus et que l’espoir de percer de manière décisive s’affaiblit, les Britanniques (plan Churchill-Carden) conçoivent une opération de contournement des Empires centraux visant l’Empire ottoman. Une force navale alliée doit forcer le passage des Dardanelles et débarquer à terre un contingent. L’opération sera un échec coûteux car mal préparée.

Lire l’article de Julie d’Andurain montrant que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une stratégie d’influence britannique en Méditerranée à la Première Guerre mondiale.

13 janvier 1919 : Abdallah 1er de Jordanie et ses troupes entrent dans Médine.

Le siège de Médine est une opération militaire de la Première Guerre mondiale au Proche-Orient menée de à autour de Médine, en Arabie, alors possession de l’Empire ottoman. La garnison de l’armée ottomane chargée de défendre le vilayet du Hedjaz, sous le commandement de Fahreddin Pacha (ou Fakhri Pacha) affronte les forces de la révolte arabe commandées par l’émir hachémite Fayçal. Fahreddin Pacha refuse de se rendre après l’armistice de Moudros en et ce n’est que le que ses officiers le démettent et concluent leur reddition. Ce qui reste de la garnison est évacué par les Britanniques.

Médine, deuxième ville sainte de l’islam et terminus du chemin de fer du Hedjaz, est la base principale de l’armée ottomane lorsque le chérif de La Mecque, Hussein ben Ali, de la lignée des Hachémites, se révolte contre son suzerain le sultan ottoman. Le , ses partisans, commandés par son fils l’émir Fayçal, chassent les Turcs de La Mecque.

Le XVIIIe corps ottoman, commandé par Fahreddin Pacha (ou Fakhri Pacha), fort de 16 000 hommes à l’automne 1916 et 22 000 en 1918, défend Médine et le chemin de fer du Hedjaz contre les rebelles peu organisés, soutenus par les Britanniques. Ces chiffres sont probablement exagérés : selon Cyril Falls, historiographe officiel de l’armée britannique, la garnison de Médine ne dépassait pas 12 000 hommes, plus des petites garnisons dispersées le long du chemin de fer jusqu’à Ma’an, et selon John D. Grainger, probablement encore moins, les divisions ottomanes de cette période ne dépassant guère 1 000 à 2 000 hommes. Mais les forces ottomanes, plus disciplinées, mieux armées et, au moins au début, plus nombreuses que les petites troupes de l’émir Fayçal, gardent le contrôle du chemin de fer et mènent des expéditions assez loin en Arabie.

Quoi qu’il en soit, les forces immobilisées dans le Hedjaz font défaut aux autres armées ottomanes engagées dans la campagne du Sinaï et de la Palestine. Les Ottomans arrivent à réparer la voie ferrée, plusieurs fois sabotée par les rebelles, car ils disposent de stocks de rails accumulés avant la guerre en prévision d’une extension de la ligne jusqu’à La Mecque. Ils peuvent aussi entretenir des échanges commerciaux avec la population arabe et lui acheter une partie de leur nourriture, en plus de ce qui arrive par voie ferrée. Cependant, la pénurie se fait sentir et une bonne moitié de la population civile quitte la ville qui descend de 70 000 à 30 000 ou 40 000 habitants entre 1916 et 1918. Fahreddin Pacha, à la fois pour des raisons de ravitaillement et de sécurité, fait expulser de la ville les éléments jugés peu sûrs ; un survivant parlera de « train de la mort ».

Fahreddin Pacha refuse un ordre d’évacuation et se contente de faire transférer hors du Hedjaz les reliques du prophète Mahomet, sous la garde d’un corps de 2 000 soldats. En 1918, il se trouve complètement encerclé, les villes de La Mecque, Djeddah et Taëf étant aux mains des rebelles qui ont proclamé un royaume du Hedjaz. Cependant, il s’agit plus d’un blocus que d’un siège, les forces hachémites n’ayant pas les moyens d’attaquer les fortifications.

Lorsque l’Empire ottoman capitule lors de l’armistice de Moudros (), les clauses de l’armistice prescrivent la reddition des garnisons d’Arabie, y compris celle de Médine, mais Fahreddin Pacha refuse de se rendre aux Arabes ou aux Britanniques. Il déclare : « Je ne peux abaisser le drapeau turc de la forteresse de Médine de mes propres mains ; si vous voulez l’évacuer, envoyez un autre commandant ». Il refuse les ordres de reddition venus de Constantinople, portés par un capitaine, puis par le ministre de la Justice en personne, et menace de se faire exploser avec le mausolée du Prophète. La garnison est alors réduite à 8 000 officiers et soldats. Ce n’est que le , alors que leurs troupes sont complètement démoralisées par l’isolement et une épidémie de grippe, que les officiers ottomans déposent Fahreddin Pacha et obtiennent que leurs hommes soient évacués par les Britanniques vers l’Égypte. Les soldats d’origine arabe préfèrent souvent passer au service des Hachémites.

En Turquie, ce siège vaudra une certaine renommée à Fahreddin Pacha, surnommé le « Lion de Médine », mais il laisse un souvenir amer aux soldats et civils qui ont souffert des privations et expulsions. Après la reddition, les troupes arabes pillèrent la ville. ville pendant 12 jours. Au total, 4 850 maisons verrouillées et mises sous scellés par Fahreddin Pacha ont été ouvertes de force et pillées.

Environ 8 000 (519 officiers et 7 545 soldats) hommes de la garnison turque ont été évacués vers l’Égypte après leur capitulation. Outre les évacués, certains sont morts de maladie et d’autres se sont dispersés d’eux-mêmes dans diverses régions. Les armes et munitions de la garnison furent laissées aux assiégeants.

Lire sur TB : 1921-2021 – Petite histoire de l’armée jordanienne

13 janvier 1934 : mort du général de division Marchand (Paris).

Le général de division J-B Marchand meurt à 71 ans à Paris après une carrière militaire riche en aventures. Enfant d’une famille modeste qui ne peut lui payer des études en rapport avec ses capacités, il s’engage dans l’infanterie de marine où il est très vite remarqué et passe rapidement lieutenant. Il sert dans presque toutes les contrées de l’Afrique Occidentale Française (aujourd’hui, Sénégal, Niger, Côte d’Ivoire, Mauritanie,…) montrant un goût prononcé pour l’exploration des contrées inconnues tout en prouvant ses aptitudes guerrières (Koundian, Diéna,…).

Le général de division J-B Marchand meurt à 71 ans à Paris après une carrière militaire riche en aventures. Enfant d’une famille modeste qui ne peut lui payer des études en rapport avec ses capacités, il s’engage dans l’infanterie de marine où il est très vite remarqué et passe rapidement lieutenant. Il sert dans presque toutes les contrées de l’Afrique Occidentale Française (aujourd’hui, Sénégal, Niger, Côte d’Ivoire, Mauritanie,…) montrant un goût prononcé pour l’exploration des contrées inconnues tout en prouvant ses aptitudes guerrières (Koundian, Diéna,…).

Son exploit le plus célèbre : de 1896 à 1899, avec 12 cadres et 150 tirailleurs, il traverse l’Afrique équatoriale depuis les rives du Congo jusqu’au Nil blanc au Soudan (6 000 km). Il devance les Britanniques et les attend à Fachoda où arrivent Kitchener et son armée. Sur ordre du gouvernement français, Marchand quitte les lieux. Durant la Première Guerre mondiale, il est rappelé dans l’armée (il rejoint la vie civile en 1905) et termine général de division. Blessé à de multiples reprises au front, il est l’une des figures les plus marquantes des troupes coloniales.

13 janvier 1940 : premier vol de l’avion de chasse soviétique Yakovlev Yak-1 (I-26)

A. S. Yakovlev — qui n’avait produit jusqu’alors que de petits avions — créa en 1939 son premier prototype de chasseur, le Ya-26, pour lequel il reçut l’« Ordre de Lénine », 100 000 roubles et une automobile. Le premier prototype fut surnommé « Krasovets » (beauté) par les ouvriers du fait de ses lignes aérodynamiques. Il effectua son premier vol le aux mains du chef pilote Piontkovsky, mais s’écrasa le par suite d’un défaut de fabrication. Cependant, le deuxième était déjà prêt avec les modifications qui caractérisent les Yak-1 de série (radiateur d’huile sous le moteur et prises d’air du carburateur noyées à l’emplanture des ailes). Et, malgré quelques problèmes de mise au point du circuit de carburant, de la verrière et de l’armement, la production fut lancée à l’usine GAZ-115 de Moscou et 64 exemplaires livrés avant la fin de l’année. Le manque de visibilité vers l’arrière fut résolu en unités de première ligne par le remplacement de la structure arrière supérieure du fuselage par un carénage en plexiglas ; cette modification fut par la suite adoptée en usine sous la désignation de Yak-1B. Parallèlement, Sinelchtchikov, du bureau Yakovlev, dès octobre 1940 avait lancé une étude pour améliorer les performances par la réduction du poids (le poids en charge diminua de 2 850 kg à 2 655 kg) et le montage d’un moteur plus puissant, le Klimov Vk105PF avec une hélice à vitesse constante 105SV. Après deux ans, cette étude donna naissance au Yak-1M qui représenta à peu près la moitié de la production de Yak1 et allait donner naissance au Yak-3. Celle-ci fut, du fait de la production sur plusieurs usines (GAZ-115 et GAZ-124 de Moscou, GAZ-286 de Kamenski-Ouralsk et GAZ-153 de Novossibirsk) et des 8 721 exemplaires sortis jusqu’à l’automne 1943, peu standardisée. Plusieurs variantes d’armement et modifications mineures locales (jambes de train allégées, skis, aérodynamisme des prises d’air…) faisaient qu’il était difficile de trouver deux avions rigoureusement identiques.

Il fut avec les Lavotchkine LaGG-3 et Yakovlev Yak-7, l’épine dorsale de la chasse soviétique jusqu’au milieu de la guerre, où il céda la place à ses variantes améliorées Yak-9 et Yak-3 qui permirent aux Soviétiques d’acquérir la suprématie aérienne à partir de 1943. Bien qu’il fût inférieur à ses principaux adversaires, le Bf.109F/G et le Fw-190A, il se comporta honorablement et fut surtout handicapé par le manque de pilotes expérimentés, à cause des pertes terribles de l’été 1941.

À son arrivée en Union Soviétique, le groupe français de chasse Normandie-Niemen décida de choisir le Yakovlev Yak-1, le “moujik des airs”, comme avion de combat. La robustesse de conception, sa rusticité dans des conditions climatiques difficiles, ses pneus basse-pression adaptés à des terrains sommairement aplanis et sa capacité à “encaisser” les tirs, ainsi que sa manœuvrabilité, autant de qualités mises en avant lors du choix par les Français. S’y ajoutait une ligne racée.

Les pilotes français appréciaient également le système d’armes dit “Moteur canon” avec lequel ils étaient familiarisés : En effet le moteur Hispano Suiza et sa copie soviétique sous licence, le Klimov avaient des bancs de cylindres disposés en Vé à 90°, prévus pour installer un canon à tir rapide tirant à travers le réducteur et le moyeu de l’hélice, une disposition facilitant énormément le pointage, que les français avaient apprécié sur les chasseurs Morane Saulnier 406 et Dewoitine 520. Ils eurent par contre quelques déboires avec la manette d’accélération, fonctionnant en sens inverse des appareils français.(Yves Courrière, op cit.)

Son refroidissement par eau ordinaire sans additif permettait aussi un remplissage à l’eau tiède qui réchauffait le moteur vidangé pendant la nuit de son eau et de son huile. Approvisionné aussi en huile tiède, le moteur démarrait quelle que fût la température extérieure.

Enfin, la récupération et le traitement des gaz d’échappement permettait de protéger les réservoirs d’essence en les empêchant d’exploser.

13 janvier 1942 : opération Paukenschlag ou Drumbeat (côte Est des États-Unis).

Les sous-marins allemands attaquent les convois américains sur la côte Est des États-Unis. Décidé à prouver à ses alliés japonais que sa déclaration de guerre aux USA (11 décembre 1941) n’est pas que formelle, Hitler donne l’ordre à l’amiral Donitz d’ouvrir la chasse. 5 U-Boot de type IX coulent 25 navires américains en trois semaines. Les Américains se ressaisissent à partir de l’été mais perdent plus de 600 unités.

L’opération, qui s’inscrit dans le cadre de la seconde bataille de l’Atlantique, fut surnommée la « saison de chasse américaine » par les commandants des sous-marins allemands.

De janvier à , la marine allemande profite de la faiblesse et de la désorganisation des défenses américaines (pas d’extinction des lumières, pas de protection des raffineries) pour couler 1 006 navires (dont 400 tankers transportant du pétrole), soit un tonnage de 5,1 millions de tonnes ; elle y perd 29 U-Boote. En raison de leurs résultats prolifiques, les sous-mariniers allemands qualifient cette période de « temps heureux » ou de « période dorée ».

L’U-125 (commandé par le Kapitänleutnant Ulrich Folkers) est le premier à partir le , suivi de l’U-123 (Kapitänleutnant Reinhard Hardegen) le 23 et l’U-66 (korvettenkapitän Richard Zapp) le 24.

Finalement les deux derniers des U-Boote Paukenschlag, l’U-130 (Korvettenkapitän Ernst Kals) et l’U-109 (Kapitänleutnant Heinrich Bleichrodt) appareillent le 27. Plus de deux semaines sont nécessaires pour atteindre les eaux américaines.

Ils avaient pour ordre strict de n’attaquer personne sur leur parcours, sauf si une cible particulièrement intéressante se présentait (cela signifiait un grand navire de guerre comme un croiseur, un transporteur ou un navire de combat, ainsi que l’a déclaré Dönitz : « Nous ne laissons jamais un 10 000 tonneaux nous passer devant. »)

Tous les U-Boote du groupe devaient être en position pour lancer leurs attaques le , à la même heure.

Sans attendre, l’U-123 coule un premier navire dès le 11, le SS Cyclops, tandis que l’U-130 torpille deux navires les deux jours suivants. Ils coulèrent en moyenne un navire par jour, naviguant vers le sud aussi loin que le cap Hatteras, en Caroline du Nord.

Cette première offensive le long de la côte américaine prend fin le et les U-Boote rejoignent leurs ports d’attache.

Ils ont coulé 24 navires et endommagé 2 pour un total de 156 939 tonneaux, le Kapitänleutnant Reinhard Hardegen de l’U-123 ayant coulé 9 bâtiments et endommagé 1 navire à lui seul, soit un total de 53 173 tonneaux.

Au cours des six premiers mois de l’offensive des U-Boote allemands devant la côte est-américaine, quelques 397 navires totalisant plus de 2 millions de tonneaux sont coulés, ainsi qu’environ 5 000 morts.

Pendant cette opération, seulement sept U-Boote (U-85, U-352, U-157, U-158, U-701, U-153 et U-576) sont perdus. Il n’y eut des survivants que pour les équipages de l’U-352 (33) et de l’U-701 (7) ; les autres sous-marins coulent avec la totalité de leurs membres d’équipage. 302 sous-mariniers Allemands sont morts dans ces sept U-Boote.

De janvier à , les meutes d’U-Boote torpillent 609 navires pour un tonnage de 3,1 millions de tonneaux et perdent 22 U-Boote.

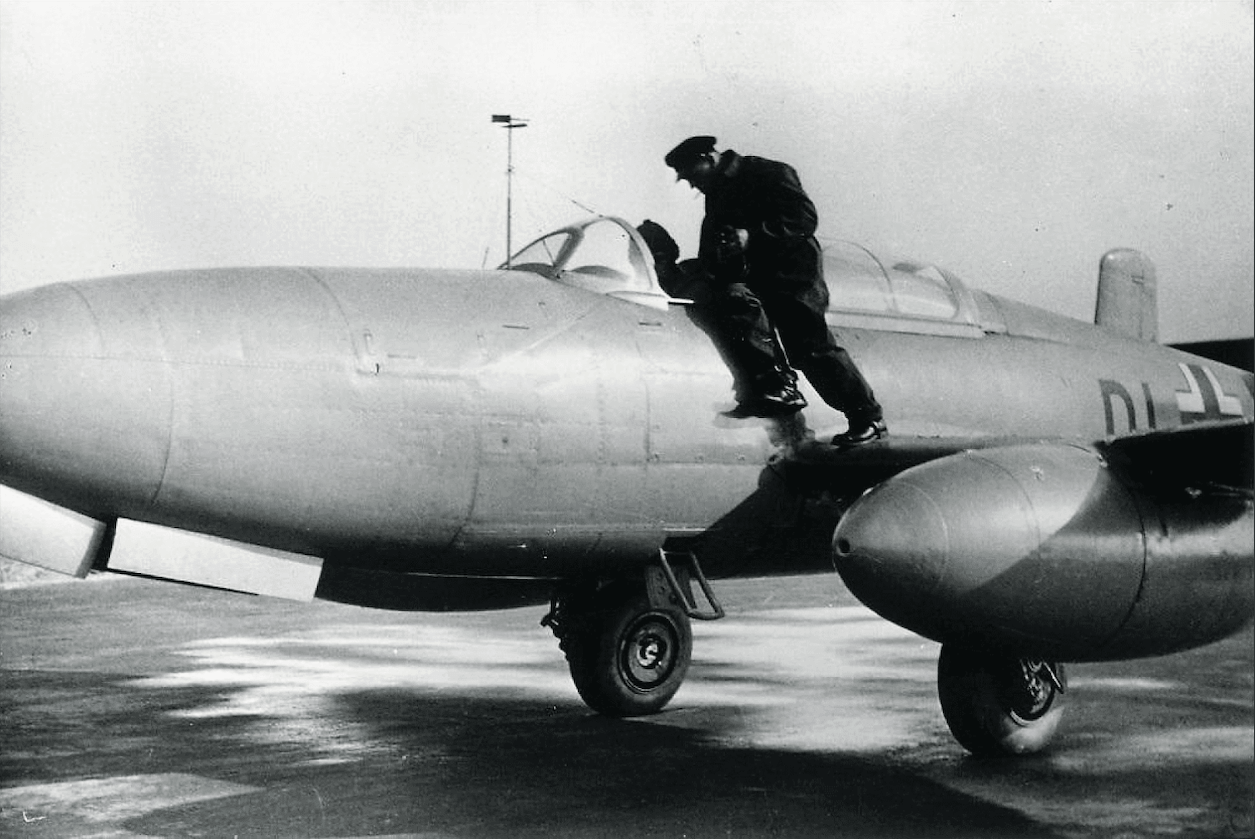

13 janvier 1942 : Le pilote allemand Helmut Schenk fait la première utilisation d’un siège éjectable sur le prototype Heinkel He 280.

Les premiers avions ne volaient ni très vite ni très haut, et disposaient d’un poste de pilotage ouvert, ce qui rendait possible une évacuation de l’appareil simplement en sautant par-dessus bord. Mais le risque pour le pilote de heurter la queue de son appareil était déjà réel et mortel si le choc le faisait même seulement s’évanouir. Au fil des améliorations techniques, l’augmentation des vitesses et des altitudes, ainsi que la présence d’une verrière fermée, rendirent les évacuations plus difficiles puis impossibles manuellement.

En conséquence, les études pour un système d’éjection commencèrent au début de la Seconde Guerre mondiale. Il semble que le premier pilote sauvé par son siège éjectable fut Helmut Schenk, pilote d’essai allemand du Heinkel He 280, le , ayant perdu le contrôle de son avion en situation de givrage. Le He 280 étant resté à l’état de prototype, c’est le Heinkel He 219 qui fut le premier avion de série équipé d’un siège éjectable. Les autres pays qui étudiaient des solutions du même type, comme le Royaume-Uni, ne réussirent pas à les mettre en œuvre avant la fin de la guerre.

13 janvier 1942 : premier vol du Sikorsky (États-Unis).

Il fut le premier hélicoptère à être utilisé par l’US Air Force. L’hélicoptère était appelé Sikorsky HNS-1 par la United States Navy et la United States Coast Guard.

| Motorisation | |

|---|---|

| Moteur | Warner R-550 |

| Nombre | 1 |

| Type | Moteur à piston |

| Puissance unitaire | 200 ch |

| Nombre de pales | 3 |

| Dimensions | |

| Diamètre du rotor | 11,5 m |

| Longueur | 10,2 m |

| Hauteur | 3,8 m |

| Masses | |

| Maximale | 1 170 kg |

| Performances | |

| Vitesse de croisière | 105 km/h |

| Vitesse maximale | 120 km/h |

| Plafond | 2 400 m |

13 janvier 1993 : signature de la convention sur l’interdiction des armes chimiques (Paris).

La CIAC interdit la mise au point, la fabrication, le stockage et l’usage des armes chimiques. 165 pays l’ont signée et ratifiée, 190 l’ont signée sur les 197 Etats répertoriés.

Site de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC)

13 janvier 2002 : mort à 91 ans du dessinateur Pierre Joubert.

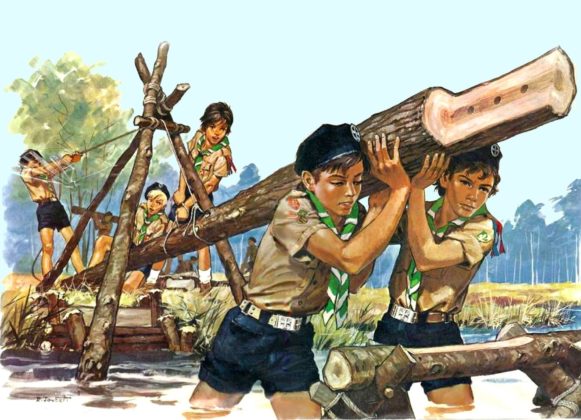

Élève de l’École des arts appliqués à Paris à partir de ses 14 ans, il rencontre le scoutisme en 1925. Il prononce sa promesse scoute le et est, durant les années 30, le chef de troupe de la 14e Paris Scouts de France puis de la 51e Paris. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient chef de troupe de la 1re Meudon, ville dans laquelle il réside durant plus de 40 ans. Son totem scout est « Epagneul taciturne ».

En 1927, Paul Coze le remarque dans un camp-école à Chamarande et l’embauche comme illustrateur de la revue Le Scout de France. Il devient alors le dessinateur officiel du mouvement.

Il travaille ensuite à la revue L’Illustration, mais son travail reste très lié aux éditions Alsatia et à sa collection « Signe de piste ». Il illustre ainsi les grands noms de la littérature scoute : Guy de Larigaudie, Jean-Louis Foncine, Serge Dalens (Le Prince Éric), Jean Valbert, Henri Suquet (pour les éditions Fleurus) et bien d’autres.

Il collabore principalement à des revues scoutes (La Revue des Scouts de France et La Revue des Scouts d’Europe) mais participe aussi à l’illustration des couvertures des volumes de la collection Marabout Junior, aux éditions Marabout, et en particulier les aventures de Bob Morane.

Il écrit plusieurs livres sur de nombreux sujets (autobiographie, l’héraldique), et dessine de nombreuses illustrations à caractère religieux, historique et scout, des couvertures de livres, des calendriers, etc. Il est aussi en relation avec Robert Manson, photographe du scoutisme : Pierre dessine ce que Robert photographie, Robert met en scène et photographie ce que Pierre dessine. Fervent défenseur et adepte de l’idéal chevaleresque, il crée par ses dessins un certain style d’adolescent, fougueux, aventurier et plein d’espoir.

Sa carrière dure près de 77 ans, au cours de laquelle il a dessiné plusieurs milliers d’œuvres. Après son mariage, le à Saint Germain sur l’Arbresle avec Renée Ragonot, il s’installe sur les hauteurs de Meudon, où il réside jusqu’à la fin de sa vie, partageant son temps entre ses voyages, les Charentes et Meudon.