17 janvier : Saint Antoine, patron de la Légion étrangère.

Cet égyptien du IIIe siècle est bien une figure qui peut inspirer le Képi Blanc :

- Ascète reclus au désert, il est un modèle de rusticité ;

- Sans famille, ses parents étant mort et sa sœur s’étant consacrée à Dieu, elle aussi, il est un homme si libéré des influences familiales et sociales trop communes qu’il put choisir l’absolu ;

- Ardent et bien vivant, il fut un modèle de lutte contre les tentations et su rester « maître de soi » ;

- Homme de conviction, Antoine n’hésita pas à quitter sa vie isolée pour combattre l’arianisme alors en vogue. La mission de témoigner est pour lui sacrée ;

- Conscient de ses devoirs envers ses frères et loyal envers l’Eglise, saint Antoine est un exemple de vie communautaire faite d’oubli de soi et de service du prochain.

Fêté dans l’Eglise le 17 janvier après les fêtes de Noël, du nouvel an et des rois, habituellement fort déployées à la Légion, cette date se trouve comme « écrasée » par le devoir de reprendre le service avec rigueur. Sûrement est-ce là la raison pour laquelle la fête de saint Antoine est trop modestement célébrée. Puisque le fait héroïque emblématique de la Légion étrangère est Camerone. Il pourrait paraitre judicieux de proposer à cette occasion la figure de saint Antoine comme vis-à-vis religieux lors des messes proposées dans la programmation de Camerone.

Source : Diocèse aux Armées

17 janvier 1407 : mort du seigneur et héros albanais Skanderbeg.

Le père de Skanderbeg était le seigneur albanais Jean (Gjon) Castriote et sa mère Vojsava Kastrioti, une princesse fille du Seigneur de Pollog (Macédoine du Nord actuelle), Dominicus alias Moncinus, lié à la famille Muzaka. Son père, seigneur de la moyenne Albanie, avait été obligé par les Ottomans de payer un tribut à l’Empire. Pour s’assurer de la loyauté de ses dirigeants régionaux, le sultan avait l’habitude de prendre leurs enfants en otage et de les élever à la cour ottomane. En 1413, Georges Castriote et ses trois frères furent emmenés par le sultan turc, Mehmed 1er. Il suivit l’école militaire de l’Empire ottoman, avec le futur sultan Murad II, qui monte sur le trône en 1421, après la mort de son père, Mehmet I. Le sultan Murad II lui confie de hautes charges militaires. Skanderbeg remporta plusieurs victoires militaires en Asie, agrandissant l’Empire pour le compte des Turcs. Après la mort de son père, le prince Gjon, le Sultan, au lieu de lui conférer le titre paternel, occupe l’Albanie et installe un gouverneur à Croïa. Skanderbeg déclare son indépendance le , hissant son drapeau rouge à l’aigle noir. Skanderbeg, ayant rejeté l’islam et l’Empire ottoman, devient défenseur de son pays et de la chrétienté dans les Balkans et l’Europe.

Le surnom de Skanderbeg est d’origine turque : les Ottomans l’appellent Iskander Bey, c’est-à-dire « prince Alexandre », en référence à ses talents de chef militaire qui leur évoquent Alexandre le Grand. Par translittération, ce surnom est devenu Skënderbeu en albanais et Skanderbeg dans la plupart des langues européennes.

Le 29 juin 1444, Skanderbeg défait les troupes ottomanes à la bataille de Torvioll. La victoire de la Ligue de Lezha est saluée par tous les princes chrétiens d’Europe et Skanderbeg est vu comme un véritable héros.

17 janvier 1847 : naissance du savant russe Nikolaï Joukovski, surnommé par Lénine « père de l’aviation russe ».

Nikolaï Iegorovitch Joukovski, né le 5 janvier 1847 ( dans le calendrier grégorien) à Orekhovo, oblast de Vladimir et mort le à Moscou, est un savant russe puis soviétique, fondateur des sciences hydro- et aérodynamiques.

***

Joukovski poursuit ses études secondaires au lycée n° 4 de Moscou.

Ses premières études concernaient l’effet Magnus produit par des cyclindres en rotation. En 1902, il construisit la première soufflerie. Il fonda en 1904 près de Moscou le premier institut de recherche aérodynamique en Europe, devenu le célèbre TsAGI en par décret du gouvernement soviétique. Il y travaille avec son élève Sergueï Tchaplyguine.

Joukovski, qui en avait préparé le document fondateur, en fut nommé le premier directeur. Il publia de nombreux résultats de recherche concernant divers domaines (aérodynamique, aéronautique, hydraulique, mécanique, mathématique, astronomie).

Ses profils de voilure comptent parmi ses travaux les plus célèbres. En 1920, le gouvernement créa à l’occasion du 50e anniversaire de ses activités le prix de l’État de l’URSS décerné annuellement pour récompenser les meilleurs travaux portant sur les mathématiques et la mécanique. Pour le 100e anniversaire de sa naissance, deux médailles à son effigie furent instaurées pour récompenser les meilleurs travaux en matière d’aéronautique. Il existe par ailleurs des bourses d’études à son nom.

Il existe également un musée Joukovski dans l’agglomération du même nom (Joukovski près de Moscou) ainsi baptisée en son honneur.

L’Union soviétique lui a consacré trois timbres en 1941 pour le 20e anniversaire de sa mort, deux timbres en 1947 pour le centenaire de sa naissance, et un timbre en 1963 dans une série dédiée aux célébrités de l’aéronautique. De plus un bloc-feuillet représentant le Tupolev Tu-144, émis en 1969, reproduit en marge une citation de Nikolaï Joukovski.

17 janvier 1886 : mort à 70 ans du baron d’Empire Jacques Philippe Henri Usquin, pionnier de l’aérostation militaire.

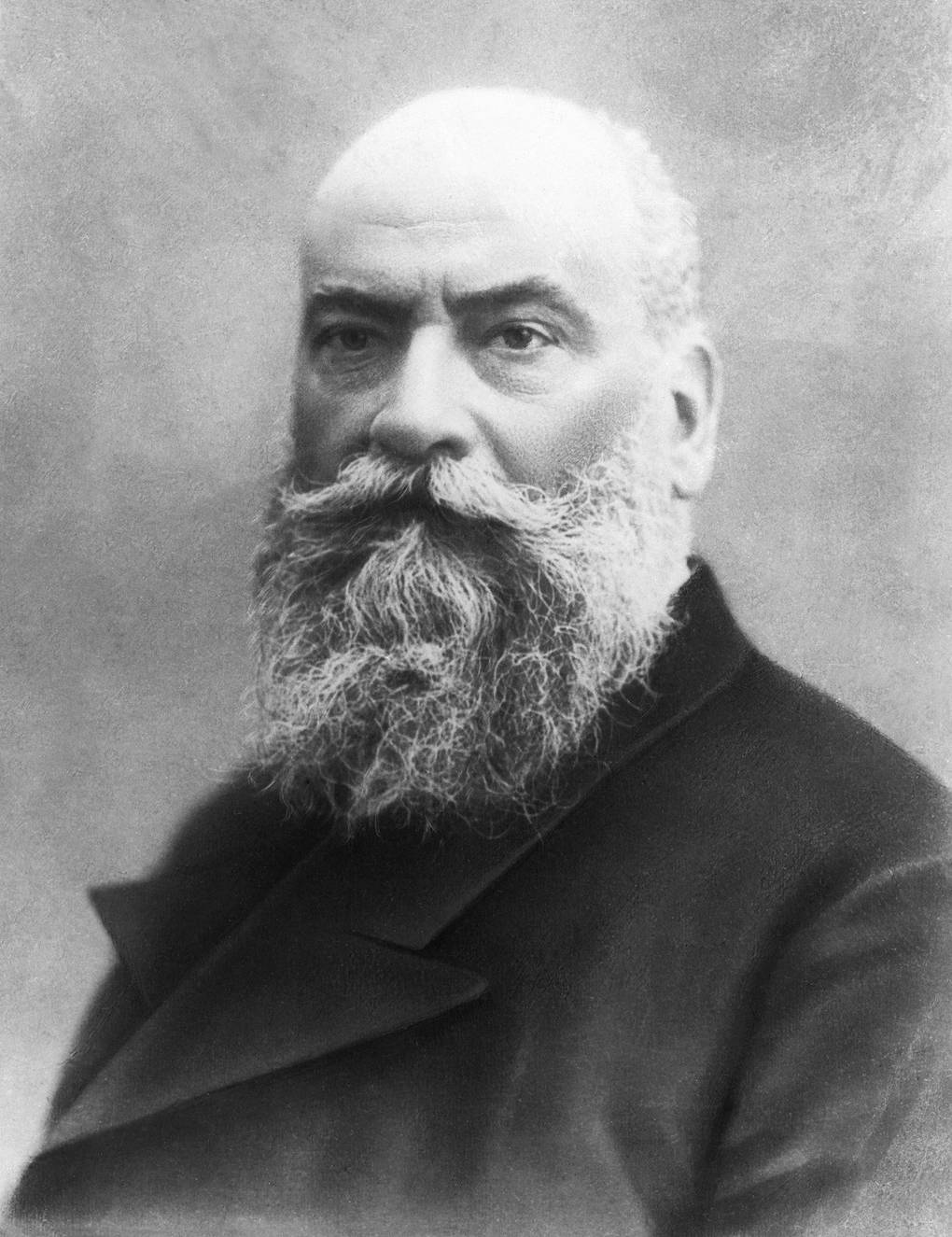

Jacques Philippe Henri Usquin, baron d’Empire (né le à Paris, où il est mort le ) est un militaire français, professeur à l’École polytechnique et pionnier de l’aérostation militaire.

Petit fils d’un grand propriétaire terrien le baron Philippe-François-Didier Usquin, maire de Saint-Germain-en-Laye et député de Seine-et-Oise, Henri Usquin sortit de l’École polytechnique en 1835 et intégra l’armée dans le corps du Génie.

Petit fils d’un grand propriétaire terrien le baron Philippe-François-Didier Usquin, maire de Saint-Germain-en-Laye et député de Seine-et-Oise, Henri Usquin sortit de l’École polytechnique en 1835 et intégra l’armée dans le corps du Génie.

Colonel du génie, il fut professeur d’Art militaire à l’École polytechnique ainsi que le premier officier du Génie à enseigner les cours d’art militaire et fortifications à l’École nationale des ponts et chaussées de 1873 à 1878. Il fut chargé également du cours de fortification de l’École des mines à Paris.

Gaston Pinet dans son Histoire de l’École polytechnique raconte que chaque matin, les 133 élèves de la promotion 1869 de l’école se rendaient à Vincennes pour y apprendre le maniement des bouches à feu de siège et déplace. Le soir, ils allaient à tour de rôle au manège du Panthéon s’exercer à monter à cheval de manière à pouvoir remplir promptement les fonctions d’aide de camp. Dans l’intervalle, ils entendaient à l’amphithéâtre une leçon du colonel Usquin dont le cours, jusqu’alors suivi avec le plus vif intérêt, fut écouté avec recueillement.

Lors du siège de Paris en 1870, le lieutenant-colonel Usquin était chef de cabinet du gouverneur de Paris, le général Louis Jules Trochu. À cette époque, on songea à l’aérostation militaire, et un corps d’aérostiers fut formé sous le commandement d’Usquin alors attaché à l’État-major général et responsable des ballons. Trois postes d’observations à l’aide de ballons captifs furent organisés : à la Glacière (boulevard d’Italie), sous la direction d’Eugène Godard, aéronaute, et du capitaine de frégate Salicis ; à Montmartre (place Saint-Pierre), sous la direction de Cornu, Duruof, Dartois et du photographe Nadar ; et à l’usine à gaz de Vaugirard, sous la direction des membres de la Société aérostatique. Dans un rapport rédigé le , Usquin avait déclaré : « …On peut employer utilement les ballons captifs pour observer les mouvements de l’ennemi… L’observateur sera muni de lunettes doubles à très grand champ pour pouvoir distinguer jusqu’à 4 ou 5 km les mouvements de l’ennemi et la nature de ses troupes… On peut utiliser pendant la nuit les ballons captifs en les munissant d’un feu électrique à réflecteurs qui éclaireraient les abords du point assiégé… ».

Nadar envoya à partir du une série de rapports quotidiens au lieutenant-colonel Usquin à destination du Général Trochu. « Ascension la nuit dernière à onze heure et demie. Brise vive au-dessus de cent mètres, mais régulière. De 40 à 60 mètres, odeur insupportable de paille brûlée. Cette odeur s’explique du reste, par la quantité de feux que nous apercevons dans toute ta région N.E.S. et surtout vers l’Est où est un foyer très considérable à l’horizon. Monté à 130m.» signé Nadar et Dartois

Mais les essais ne donnèrent que de maigres résultats.

Le baron Usquin une fois retraité de l’armée, fut président du conseil d’administration de la compagnie des Tramways de Nantes et directeur de l’entreprise familiale, la Compagnie des mines de charbon de Graissessac, nationalisée en 1946 pour devenir avec d’autres mines les Charbonnages de France. Il eut 4 enfants, 2 de son premier mariage avec Sophie Try et après la mort de son épouse, 2 autres d’un second mariage avec Camille Grimpel. Son gendre Fernand Clérault (X 1863) et son petit-fils général Henri Clérault (X 1889) furent également polytechniciens.

17 janvier 1886 : naissance de Glen Luther Martin, pionnier américain de l’aviation, Fondateur de la société Glenn L. Martin, aujourd’hui connue sous le nom de Lockheed Martin.

Dès son enfance, Glenn Luther Martin est fasciné par l’aviation, surtout après avoir lu les comptes rendus des expériences d’Octave Chanute et de Samuel Pierpont Langley. Il abandonne ses études commerciales entreprises à l’université wesleyenne du Kansas. Il s’installe en Californie en 1905, y ouvre un atelier de réparation de voitures, mais consacre son temps libre à construire des planeurs.

Le 10 mai 1912, Martin accomplit un vol aller-retour entre Newport Bay, et Avalon, sur l’Île Santa Catalina (110 km parcourus en 37 mn pour l’aller) à bord d’un hydravion qu’il a monté lui-même : il brise ainsi le record de vol au-dessus de la mer, détenu jusque-là par les Anglais. À Santa Catalina, il embarque même un sac de courrier et recevra une prime de 100 dollars pour cet exploit. Il ricoche sur les vagues lors de la Course des Grands Lacs en 1913, un concours d’hydravions sur 1 550 km, et son avion coule sans recours.

En 1912, il aménage son atelier dans un ancien temple méthodiste de Los Angeles. Pour payer les fournitures et les machines, il participe à des spectacles d’acrobatie aérienne lors des foires sur la aérodromes de Californie. Ayant lu qu’Hollywood recherchait un pilote pour tourner un film, il répond à l’annonce et obtient de jouer le rôle d’un aviateur intrépide dans A Girl of Yesterday (1915), aux côtés de Mary Pickford et de Frances Marion, qui deviendra l’une des plus célèbres scénaristes d’Hollywood, mais il répugne à jouer la comédie amoureuse et ne tourne certaines scènes qu’à l’insistance pressante d’Adolph Zukor, le patron de Paramount.

Glenn Luther Martin s’improvise constructeur à son compte mais son affaire est rachetée par les frères Wright en 1916. Il crée l’année suivante la Glenn L. Martin Company à Cleveland, dans l’Ohio. Il engage un jeune ingénieur, Donald W. Douglas, et produit le premier bombardier véritablement opérationnel utilisé par l’Air Service américain : le Martin MB-16, un grand biplan commandé par l’US Army. Cet appareil n’entra en service qu’après la fin des hostilités mais le modèle suivant, le Martin MB-2, connut aussi le succès et 20 furent commandés par l’US Army Air Service. En 1925, l’Industrial Bureau l’engage à rapprocher ses usines de la Côte est et à s’établir au Maryland ; toutefois, Glenn Martin doit négocier pendant trois ans avec 45 propriétaires fonciers pour obtenir les terrains de Middle River qu’il convoite. Ces négociations attirent l’attention de la presse locale qui pressent que l’usine d’avions est une chance pour l’industrialisation de la région. Enfin en 1928, la Glenn L. Martin Company prend possession des terrains. Martin a créé l’école d’ingénieurs de l’université du Maryland : le Glenn L. Martin Institute of Technology à College Park. La soufflerie de l’université porte également le nom de Martin.

Glenn L. Martin est mort des complications d’un infarctus. Sa société fusionnera avec Martin Marietta (1961) et deviendra une filiale de Lockheed Martin.

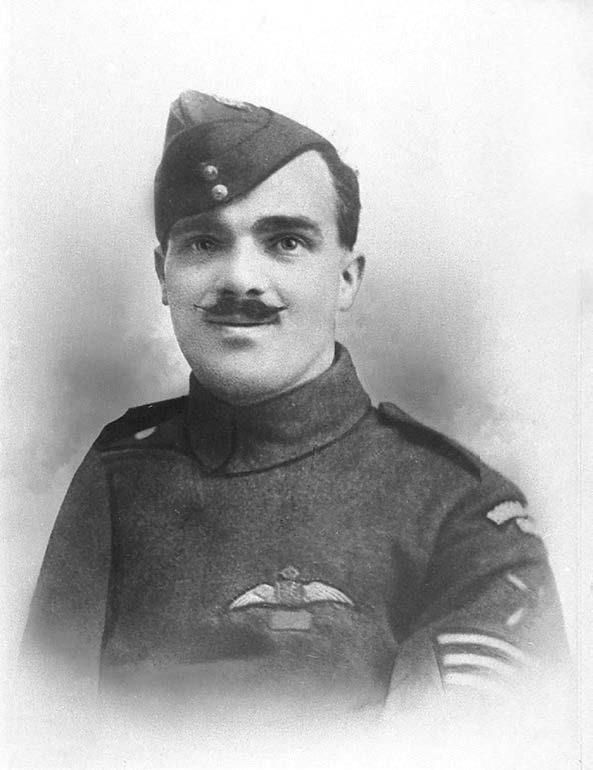

17 janvier 1890 : naissance de Paul Armand Petit, as de la Grande Guerre.

Paul Armand Petit est né le 17 janvier à Paris dans la Seine. Il est le fils de Jean-Pierre Petit, magasinier, et de Marie Paquignon. Il effectue son service militaire comme appelé dans le 167e Régiment d’Infanterie à partir du , devient caporal le . Exerçant la profession de comptable, Paul Armand Petit, célibataire, est mobilisé dans son ancienne unité, le 367e Régiment d’Infanterie, qu’il rejoint le 1er . Il sert à Dijon, Le Crotoy, Avord et Pau. Il est nommé sergent le et est cité à l’ordre de la division le .

Transféré dans l’armée de l’air française le , il reçoit son brevet de son pilote militaire le . Il est affecté le , à l’escadrille N 154. Paul Armand Petit remporte sept victoires lors de combats aériens, ce qui lui vaut d’être considéré comme un as de l’aviation.

Il est tué en action sur le front de la Marne à Brimont, Marne, le . Il avait alors le grade d’adjudant. Ses faits d’armes lui valurent de devenir chevalier de la Légion d’honneur et titulaire de la Croix de guerre.

17 janvier 1891 : naissance de Hans Klein, as allemand de la Grande Guerre (22 victoires).

Hans Klein (17 janvier 1891 – 18 novembre 1944) était un as de l’aviation de chasse allemande de la Première Guerre mondiale, crédité de 22 victoires aériennes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il occupa le poste de Geschwaderkommodore de l’ escadre de chasse JG 53 « Pik As ».

* * *

Hans Klein est né à Stettin , à l’époque où la ville faisait encore partie du Royaume de Prusse et de l’ Empire allemand. Aujourd’hui, Stettin faisait partie de la Pologne en raison de la partition de la Pologne, où la Pologne a été littéralement rayée de la carte. Klein est né le 17 janvier 1891.

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, Klein rejoint l’armée prussienne. Il sert d’abord au 34e régiment d’infanterie, puis au 210e régiment d’infanterie de réserve sur le front occidental, à partir d’octobre 1914. Il est nommé officier en mars 1915.

Hans Klein est transféré au service de l’aviation en mars 1916. Il vole d’abord avec Flieger-Abteilung : Flier Detachement 5 et Flieger-Abteilung 6 pour des missions de reconnaissance et de repérage d’artillerie. Il sert ensuite dans une unité de chasse ad hoc, un Kampfeinsitzerkommando (Combat Single-Seater Command), revendiquant une victoire aérienne le 20 août 1916 qui n’a pas pu être confirmée.

Klein fut ensuite affecté à un escadron de chasse, le Jagdstaffel 4, le 4 novembre 1916. On lui attribue sa première victoire aérienne confirmée le 4 avril 1917 ; à la fin du mois d’avril, son palmarès s’élevait à huit, dont un ballon d’observation le 7 et une victoire nocturne pionnière le 8. Il remporta sa neuvième victoire le 6 mai 1917. Trois jours plus tard, il fut blessé au combat.

Klein remporte sa 10e victoire le 16 juin 1917 et recommence à enchaîner les victoires. Le 11 juillet, il parvient à abattre deux ballons ennemis en deux minutes, ce qui lui vaut ses 15e et 16e victoires. Il est à nouveau blessé le 13 juillet 1917, lors d’un combat contre des Nieuport 17 du 29e escadron RFC .

Le 27 septembre 1917, Klein prend le commandement du Jagdstaffel 10. Il commence à marquer de nouveaux points le 2 octobre. Il a déjà reçu les deux classes de la Croix de Fer et la Croix de Chevalier de l’ Ordre de Hohenzollern. Il se qualifie désormais pour la Pour le Mérite avec sa 20e victoire confirmée, remportée le 18 octobre 1917. Il remportera deux autres victoires fin novembre, avant de recevoir la Pour le Mérite le 2 décembre 1917. Bien qu’il ne marque plus de points, il continue à voler jusqu’à ce qu’il soit à nouveau blessé le 19 février 1918. Il perd un doigt à cause d’une balle britannique tirée par l’un des Sopwith Camel du No. 54 Squadron RFC . Diverses sources affirment qu’il a perdu soit son index droit, soit son pouce. Après sa convalescence, il sert en mission au sol avec le Jasta 10 du 26 avril 1918 jusqu’à la fin de la guerre.

17 janvier 1892 : naissance d’Amadeo Mecozzi, théoricien de l’arme aérienne de coopération.

17 janvier 1892 : naissance de l’aviateur britannique Thomas Mottershead, récipiendaire de la Victoria Cross.

Thomas Mottershead est né à Widnes, dans le Lancashire, le 17 janvier 1892. Il était le fils de Thomas et Lucy Mottershead. Il a étudié l’ingénierie à l’école technique de Widnes et a été apprenti ajusteur et tourneur après avoir quitté l’école. En février 1914, il a épousé Lilian Medlicott Bree et le couple a eu un fils, Sydney, l’année suivante. Mottershead vivait au 31 Lilac Avenue à Widnes et travaillait comme mécanicien de garage lorsque la Première Guerre mondiale a commencé. Il s’est enrôlé dans le Royal Flying Corps le 10 août 1914 en tant que mécanicien. Il a été affecté à l’école centrale de pilotage d’Upavon et a été promu sergent le 1er avril 1916.

En mai 1916, il commença sa formation de pilote et obtint son brevet de pilote le 9 juin de la même année. Il fut affecté au 25e escadron à Saint-Omer , aux commandes du FE 2, le 6 juillet 1916 et participa à la bataille de la Somme.

* * *

L’une de ses premières opérations fut un raid de bombardement à basse altitude sur une batterie antiaérienne allemande qu’il détruisit avec succès. Le 22 septembre, avec le 2/Lt C. Street comme observateur, il bombarda la gare de Samain , détruisant un train de munitions et mitraillant un autre. Alors qu’ils s’éloignaient de la cible, leur avion fut attaqué par un éclaireur Fokker. Les comptes rendus de l’engagement indiquent que ce sont les manœuvres habiles de Mottershead qui permirent à Street d’abattre l’avion ennemi. Pour cette action et d’autres démonstrations de bravoure, le sergent Mottershead reçut la Distinguished Conduct Medal et fut promu au grade de Flight Sgt.

L’une de ses premières opérations fut un raid de bombardement à basse altitude sur une batterie antiaérienne allemande qu’il détruisit avec succès. Le 22 septembre, avec le 2/Lt C. Street comme observateur, il bombarda la gare de Samain , détruisant un train de munitions et mitraillant un autre. Alors qu’ils s’éloignaient de la cible, leur avion fut attaqué par un éclaireur Fokker. Les comptes rendus de l’engagement indiquent que ce sont les manœuvres habiles de Mottershead qui permirent à Street d’abattre l’avion ennemi. Pour cette action et d’autres démonstrations de bravoure, le sergent Mottershead reçut la Distinguished Conduct Medal et fut promu au grade de Flight Sgt.

Des récits non documentés indiquent que Mottershead et un autre pilote du 25e escadron auraient atterri sur un aérodrome allemand, permettant à leurs artilleurs de tirer sur les hangars avant de décoller et de s’échapper. La date et le lieu présumés semblent rester inconnus, mais il a ensuite été transféré au 20e escadron sur l’aérodrome de Clairmarais .

Le 7 janvier 1917, près de la forêt de Ploegsteert, en Belgique , le sergent Mottershead était en patrouille à bord du FE-2d (numéro de série A39) avec l’observateur, le lieutenant Willian Edward Gower, lorsqu’il fut engagé dans un combat par deux Albatros D.III de la Jasta 8. Le lieutenant Gower réussit à en toucher un et à le mettre hors de combat, mais le deuxième Albatros, piloté par l’as allemand Walter Göttsch (20 victoires), toucha l’avion de Mottershead, le réservoir d’essence fut percé et l’appareil prit feu. Enveloppé par les flammes que son observateur fut incapable de maîtriser avec un extincteur portatif, le sergent fut gravement brûlé mais réussit néanmoins à ramener son avion vers les lignes alliées et à effectuer un atterrissage forcé réussi. Le train d’atterrissage s’effondra cependant en touchant le sol, projetant l’observateur à l’écart mais coinçant Mottershead dans son cockpit. Il a ensuite été secouru mais est décédé des suites de brûlures au visage, aux bras et aux cuisses cinq jours plus tard au poste de secours numéro 8 de Bailleul.

Mottershead a reçu la seule VC jamais décernée à un officier sous-officier du RFC pendant la Première Guerre mondiale. La médaille a été remise à la veuve de Mottershead, Lilian, par le roi George V lors d’une cérémonie à Hyde Park, à Londres, le 2 juin 1917.

Le lieutenant Gower, 26 ans, dessinateur ferroviaire d’avant-guerre du 62 Arthur Street à Derby, souffrit de graves brûlures au visage et passa environ huit mois en convalescence avant d’être transféré comme instructeur en Palestine. Il survécut à la guerre et reçut en mai 1917 la Croix militaire du roi pour ses efforts pour aider le sergent Motterhead en l’aspergeant avec l’extincteur de l’avion, alors qu’il était lui-même en feu. Le lieutenant Gower s’était engagé dans l’armée en 1914 et avait servi à la bataille de la Somme avec les Sherwood Foresters en tant qu’officier d’infanterie. Il fut cité à l’ordre du jour.

Citation : Pour son courage, son endurance et son adresse remarquables, le sergent Mottershead a percé son réservoir d’essence et mis le feu à une altitude de 9 000 pieds. Enveloppé par les flammes, que son observateur, le lieutenant Gower, n’a pas pu maîtriser, ce vaillant soldat a réussi à ramener son avion sur nos lignes et, bien qu’il ait réussi à atterrir, l’appareil s’est effondré en touchant le sol, le coinçant sous les décombres dont il a ensuite été sauvé. Bien qu’il ait souffert d’une torture extrême à cause des brûlures, le sergent Mottershead a fait preuve d’une présence d’esprit remarquable dans le choix minutieux d’un lieu d’atterrissage, et sa formidable endurance et son courage ont sans aucun doute sauvé la vie de son observateur. Il a depuis succombé à ses blessures.

17 janvier 1915 : fin de la bataille de Sarıkamış (Caucase).

La bataille de Sarıkamış ou de Sarikamis ou de Sarikamish est un épisode de la campagne du Caucase, durant la Première Guerre mondiale. Elle opposa les troupes russes et ottomanes dans le nord-est de la Turquie actuelle, du au : les Ottomans, désireux de reprendre Kars, russe depuis 1877, y subirent une lourde défaite.

Le 29 décembre 1914, le commandant russe, le général Illarion Ivanovitch Vorontsov-Dachkov, bloque l’avancée turque sur Kars, dans le Caucase, mais les combats se poursuivent. Aucun des deux belligérants ne parvient à l’emporter. Quelque 100 000 soldats russes tentent de contenir l’avancée turque vers la ville de Kars. L’attaque turque est mal menée par Enver Pacha, dont les soldats souffrent du froid hivernal intense dans les montagnes du Caucase (beaucoup d’entre eux sont morts de froid et de maladie). Une soudaine contre-attaque russe force les Turcs à se replier sur Erzurum. Enver Pacha renonce à son commandement. Le général Vorontsov-Dachkov, peu enclin à poursuivre les Turcs, est remplacé par le général Nikolaï Ioudenitch.

Une généralité issue de la propagande turque pour discréditer les Jeunes-Turcs, affirmerait que 90 000 Turcs ont trouvé la mort à Sarıkamış, selon les recherches russes, ce sont 23 000 Turcs qui y sont enterrés, en y ajoutant les morts du 11e corps d’infanterie (Kolordu) dans la vallée de la rivière d’Araxe, le nombre de morts est estimé à 30 000. Le nombre de morts côté russe varie entre 26 000 et 30 000.

17 janvier 1941 : bataille de Ko Chang.

La bataille navale de Ko Chang se déroula le durant la guerre franco-thaïlandaise. La flotte française d’Indochine prit par surprise la flotte de la marine thaï au mouillage dans la baie de Bangkok, lui infligeant de lourdes pertes.

***

Le les forces thaïlandaises lancent une offensive au Laos et au Cambodge alors colonies françaises administrées par le régime de Vichy.

Le , la France lance une large contre-offensive terrestre sur les villages thaïlandais de Yang Dang Khum et de Phum Préav, où se déroulent de féroces combats. La contre-attaque française est un échec et s’achève par une retraite, mais les Thaïlandais ne peuvent poursuivre les forces françaises, leurs chars ayant été cloués sur place par l’artillerie française.

***

Alors que la situation à terre est critique pour la France, le gouverneur général de l’Indochine, l’amiral Jean Decoux, ordonne à l’amiral Jules Terraux, commandant la marine nationale en Indochine française, d’exécuter une opération contre la marine royale thaïlandaise.

La flotte française en Indochine est alors hétéroclite. Un « groupe occasionnel » est formé avec le croiseur léger Lamotte-Picquet de classe Duguay-Trouin en tant que navire amiral, les avisos coloniaux de classe Bougainville Dumont d’Urville et Amiral Charner, et les vieux avisos Marne et Tahure. Cette flotte est placée sous le commandement du capitaine de vaisseau Régis Bérenger, commandant le Lamotte-Picquet. La force française possède plusieurs hydravions : 2 Loire 130 dont l’un a été laissé à Saïgon par le Suffren pour les besoins de l’opération, 3 Potez 452 dont 2 embarqués par le Lamotte-Picquet, 3 Gourdou 832 dont 2 sont lancés par les avisos coloniaux. Bien qu’obsolètes, ces hydravions vont jouer un rôle clé dans la bataille en localisant précisément les navires thaïlandais à Koh Chang. Cinq canonnières fluviales accompagnent la flotte mais ne participeront pas au combat.

La flotte thaïlandaise est composée des deux garde-côtes cuirassés modernes Sri Ayuthia et Dhomburi construits au Japon, de dix torpilleurs dont 9 modernes de construction italienne, un ancien de construction britannique, deux avisos, un sous-marin de la classe Matchanu et deux mouilleurs de mines.

L’ordre est donné aux navires de guerre français disponibles d’attaquer dans le golfe de Thaïlande. Une reconnaissance aérienne est effectuée le 16 janvier à Satahib (pointe Est de la baie de Bangkok) et à Koh Chang par un Loire 130, un Hawk III de l’escadrille 72 de la force aérienne royale thaïlandaise l’intercepta et tira deux rafales qui manquèrent l’hydravion avant que ses mitrailleuses ne s’enraient. La petite escadre française quitte l’île de Poulo Condor le 15 janvier. Elle traverse le golfe du Siam, et surprend à l’aube du 17 janvier une escadre de la flotte thaïlandaise au mouillage. Les navires thaïlandais tentent de tirer parti de la multitude d’ilots qui protège la base maritime de Koh Chang, mais les unités françaises bloquent les chenaux de sortie et les pilonnent de plusieurs côtés.

À l’issue du combat qui dure un peu moins de deux heures, le bilan est lourd côté thaïlandais. Un tiers de sa flotte est hors de combat. Les torpilleurs Chonburi, Songhkla, construits en Italie entre 1935 et 1937, sont coulés. Le garde-côte cuirassé Dhomburi est gravement touché et finit par s’échouer pour ne pas couler (il sera renfloué et servira après guerre de navire-école). Cette unité cuirassée, moderne, construite au Japon en 1938 était armée de tourelles doubles de 203 mm.

Le bilan officiel fait état de 36 hommes (dont le commandant du Thonburi) tués du côté thaïlandais, mais les chiffres réels sont probablement plus élevés, sans doute 300 hommes ont péri. Plusieurs officiers japonais présents à bord des bâtiments siamois auraient également trouvé la mort dans l’affrontement.

Une fois alertée, l’escadrille 72 dépêcha trois formations séparées de trois Hawk III à leur poursuite, alors que l’escadrille 44 fit décoller trois Vought O2U Corsair. Seuls trois Hawk III sur neuf arrivèrent en vue des navires français. Ils larguèrent leurs bombes de 250 et 50 kg sur le Lamotte-Picquet, mais ne mirent pas de coup au but. Une des bombes explosa suffisamment près du croiseur pour qu’il soit touché par des éclats. Les Corsair ne parvinrent pas non plus à toucher un bâtiment ennemi.

La flotte française rentre à Saïgon intacte. Elle ne déplore aucun tué, quelques blessés et seulement des dégâts légers.

L’historien de la marine Jacques Mordal a prétendu que la bataille de Koh Chang est la seule bataille navale livrée et gagnée au cours des deux guerres mondiales par une force navale française, sur des plans et avec des moyens exclusivement français. Cette assertion est fausse : elle omet la bataille de Dakar du 23 au 25 septembre 1940 contre les navires de la flotte britannico-gaulliste, le combat d’Antivari, au large du Monténégro, le 16 août 1914 et la bataille d’Ist.

Dans ses Mémoires de guerre, le général de Gaulle évoque « la brillante victoire navale du 17 janvier 1941 au cours de laquelle le croiseur Lamotte-Picquet et quelques avisos français ont envoyé par le fond la flotte du Siam ».

À la suite de cette victoire, le capitaine de vaisseau Régis Bérenger est promu contre-amiral.

17 janvier 1944 : début de la bataille de Monte Cassino.

La bataille de Monte Cassino couvre une série de quatre batailles de la Seconde Guerre mondiale livrées, autour du mont Cassin de à , par les Alliés contre les forces allemandes pour percer la ligne Gustave, afin de faire la jonction avec les forces débarquées à Anzio (à environ une centaine de kilomètres à vol d’oiseau à l’ouest du mont) et d’occuper Rome.

Durant cet épisode, des centaines de bombardiers anéantirent l’abbaye du Mont-Cassin. L’importance stratégique de cette bataille résidait dans le fait que ce point constituait un verrou dans la route vers Rome et que la Wehrmacht y avait installé une importante garnison.

Les Alliés ont perdu environ 115 000 hommes (tués et blessés) dont des pertes très importantes des Français de la première division française libre ainsi que les goumiers marocains et les tirailleurs algériens et tunisiens : les forces françaises eurent 6 255 soldats tués et 23 500 soldats blessés, dont environ les deux tiers étaient originaires du Maghreb. Le , Kesselring écrit « Les Français et surtout les Marocains ont combattu avec furie et exploité chaque succès en concentrant immédiatement toutes les forces disponibles sur les points qui faiblissaient ».

Les Allemands perdirent 20 000 hommes. Il est également à noter qu’un certain nombre de Malgré-nous sont morts durant la bataille. Ils sont toujours enterrés à Rome dans un cimetière militaire allemand.

17 janviers 1945 : l’Armée rouge entre dans Varsovie.

La résistance polonaise déclencha l’Insurrection de Varsovie le 1er . Sachant que Staline était hostile à l’idée d’une Pologne indépendante, le gouvernement polonais en exil à Londres ordonna à l’Armée de l’intérieur (AK) de prendre le contrôle de Varsovie avant l’arrivée de l’Armée rouge. La résistance parvint à prendre le contrôle de quelques quartiers situés à l’ouest de la Vistule au cours des quatre premiers jours, puis dut rapidement se replier pour tenter de tenir ses positions face à la riposte allemande, qui fut d’une sauvagerie effroyable jusqu’à la fin septembre, fusillant sur place les combattants, tuant les blessés et les soignants. L’insurrection dura au total 63 jours. Les troupes soviétiques qui se trouvaient aux portes de la ville dès le 10 septembre ne tentèrent rien pour soutenir le mouvement des insurgés. Après la capitulation des dernières poches de résistance, Adolf Hitler ordonna de raser entièrement la ville et de transporter les collections des bibliothèques et des musées en Allemagne, ou plus simplement de les brûler. Les monuments et les édifices publics furent dynamités par les troupes allemandes spéciales connues sous le nom Verbrennungs und Vernichtungskommando (détachement d’incendie et de destruction), tandis que toute la population civile était expulsée.

Staline laissa ses troupes attendre plusieurs mois l’écrasement complet du soulèvement et la destruction de la ville avant d’y pénétrer, laissant près de 200 000 Polonais se faire massacrer, civils pour la plupart. Les troupes de l’Armée rouge finirent par « libérer » Varsovie le : le premier front biélorusse et une unité de combat polonaise pro-soviétique prirent possession d’une ville détruite à 85 pour cent et totalement désertée — les 350 000 survivants avaient fui ou avaient été déportés en Allemagne —, tandis qu’au nord de la ville, les troupes du deuxième front biélorusse entrèrent à Modlin.

17 janvier 1966 : collision dans le ciel espagnol entre un Boeing B-52 américain transportant 4 bombes à hydrogène et son avion de ravitaillement (incident de Palomares).

L’accident nucléaire de Palomares, survenu le , est la conséquence d’une collision entre un Boeing B-52G du Strategic Air Command et un KC-135 Stratotanker de l’US Air Force, au cours d’un ravitaillement en vol. L’accident se produit à 9 450 mètres d’altitude au-dessus de la mer Méditerranée, au large des côtes espagnoles, à proximité du village de Palomares (province d’Alméria).

Lors de cet accident, les deux avions sont détruits, faisant huit morts parmi leurs équipages. Sur les quatre bombes H que transportait le bombardier, deux sont détruites lors de leur impact au sol — sans explosion nucléaire mais avec dispersion de matière radioactive — sur la côte, près de Palomares, une dont le parachute de secours s’est déployé est récupérée intacte. Une autre, tombée en mer, ne sera récupérée qu’après d’intenses recherches 89 jours plus tard, le .

Une partie de la côte d’Almería, d’une superficie de 40 ha était toujours contaminée en 2012.

Le département de la Défense des États-Unis dément avoir perdu des bombes, alors que la presse est au courant.

Un énorme dispositif aérien et naval cherche pendant presque trois mois la quatrième bombe : une fouille de 80 jours impliquant 3 000 hommes et 38 vaisseaux de l’US Navy permet à un sous-marin ALVIN de retrouver la bombe à 869 mètres de profondeur, à 8 km du rivage. Elle n’a été trouvée que quand le commandement militaire américain a fini par écouter le témoignage de Francisco Simó Orts, un pêcheur devenu héros local, connu en Espagne sous le sobriquet de Paco el de la bomba (« Paco, le type de la bombe ») qui, à bord de son chalutier, avait repéré avec ses jumelles le point d’impact d’un gros tube gris doté de son parachute gris de sécurité.

L’Espagne exige des États-Unis de reprendre ce qui reste de terre polluée et de la transporter dans son territoire.

Durant la première opération de décontamination, 1 400 tonnes de sol légèrement contaminé sont expédiées vers le centre de retraitement de Savannah River Site à Aiken en Caroline du Sud. Les plants de tomates contaminés sont enterrés ou brûlés. L’Espagne n’ayant pas édicté de mesures en cas d’accident nucléaire, les États-Unis, en concertation avec l’Espagne, appliquent les recommandations utilisées au site d’essais du Nevada concernant le plutonium et les autres substances radioactives.

Pour tenter de sauver la saison touristique, les autorités organisent une vaste campagne de communication : sous l’œil d’une vingtaine de caméras du monde entier et d’une nuée de photographes, l’ambassadeur américain Angier Biddle Duke invite plusieurs ministres espagnols dont Manuel Fraga à se baigner en mer, pour prouver qu’il n’y a aucun danger radioactif. Mais, prudemment, ils ont choisi une plage située à 15 kilomètres du lieu d’impact des bombes.

En 1971, seuls 100 villageois (6 % de la population) sont examinés. 29 tests de contamination positifs sont écartés car jugés « statistiquement insignifiants ». En date de 2008, certaines zones restent encore contaminées. Selon un rapport de la Defense Nuclear Agency (DNA) de 1975 : « Palomares demeure l’un des quelques sites dans le monde servant de laboratoire expérimental, probablement le seul offrant un regard sur une zone agricole ».

Sur les 714 personnes suivies jusqu’en 1988, 124 avaient un taux de plutonium dans les urines supérieur au minimum détectable.

En 2008, en pleine frénésie immobilière, des promoteurs s’intéressent à cette partie de la côte d’Almeria mais le taux d’américium est très largement supérieur au maximum autorisé. La zone est déclarée inconstructible : des terrains de Palomares restent clôturés et une partie de ses 1 500 habitants voyagent à Madrid, deux fois par an, pour subir une inspection médicale. Les rapports médicaux de 1966 n’ont été déclassifiés qu’en 1986. Quand l’accident a eu lieu, les explosifs non atomiques ont explosé, mais pas les engins nucléaires. Pourtant deux détonateurs ont été activés.

17 janvier 1982 : mort à 87 ans de Pierre Cazenove de Pradines, as de la Grande Guerre.

La Première Guerre mondiale éclate alors que Pierre de Cazenove de Pradines est encore étudiant, en août 1914. Malgré son âge, il n’est pas en train d’effectuer son service militaire à ce moment, car il avait été ajourné pour un défaut de poids au début de l’année. Il cherche cependant à s’engager, mais éprouve des difficultés à le faire. Alors qu’il réside à Agen lors du début de la guerre, il se heurte au refus du capitaine d’un bureau de recrutement, arguant que la guerre sera « finie dans trois semaines ». Ce n’est finalement que le qu’il parvient à s’engager pour trois ans dans un bureau de recrutement de Rennes. Il est alors affecté comme soldat de 2e classe au 24e régiment de dragons. Après une formation qui ne lui pose aucun problème (il est déjà bon cavalier), Pierre de Cazenove de Pradines est envoyé au front en mars 1915.

Il est alors déçu par les missions qui lui sont proposées : les cavaliers sont rendus inutiles par la guerre de tranchées, et leur armement léger (uniquement des mousquetons et aucune mitrailleuse) les empêche de monter en première ligne. Cazenove de Pradines sert donc uniquement à la garde des tranchées de deuxième ligne. Peu de temps après, il est muté au 14e régiment de hussards. Il sert un temps comme estafette auprès du 4e corps d’armée avant de rejoindre le gros de son régiment sur le front d’Argonne, où il reprend les missions de garde, qu’il juge ennuyantes. Promu brigadier le , Pierre de Cazenove de Pradines cherche une première fois à être transféré dans l’aviation, sans recevoir de réponse. Après une nouvelle promotion au grade de maréchal-des-logis le , Pierre de Cazenove demande une mutation dans l’infanterie, lorsque sa demande de transfert dans l’aviation émise en juin est finalement acceptée.

Il est alors déçu par les missions qui lui sont proposées : les cavaliers sont rendus inutiles par la guerre de tranchées, et leur armement léger (uniquement des mousquetons et aucune mitrailleuse) les empêche de monter en première ligne. Cazenove de Pradines sert donc uniquement à la garde des tranchées de deuxième ligne. Peu de temps après, il est muté au 14e régiment de hussards. Il sert un temps comme estafette auprès du 4e corps d’armée avant de rejoindre le gros de son régiment sur le front d’Argonne, où il reprend les missions de garde, qu’il juge ennuyantes. Promu brigadier le , Pierre de Cazenove de Pradines cherche une première fois à être transféré dans l’aviation, sans recevoir de réponse. Après une nouvelle promotion au grade de maréchal-des-logis le , Pierre de Cazenove demande une mutation dans l’infanterie, lorsque sa demande de transfert dans l’aviation émise en juin est finalement acceptée.

Le , Pierre de Cazenove de Pradines est muté au 1er groupe d’aviation de Dijon pour sa formation initiale. Il y reste pendant deux mois pour un enseignement théorique, apprenant « à piloter le stylo » selon ses propres termes. Il est ensuite envoyé à l’école Farman de Chartres vers le mois de mai. Là, il perfectionne ses connaissances théoriques et apprend à piloter un Farman MF.7. Il obtient son brevet de pilote militaire (n° 3939) le , puis se rend à l’école d’Avord le .

Il s’y entraîne sur divers types d’avions, dont des Blériot XI et des chasseurs Nieuport, puis part à Cazaux pour un stage de tir de deux semaines. Il termine sa formation de pilote à l’école de voltige de Pau et, après un passage au Groupe des divisions d’entraînement, est officiellement affecté à l’escadrille N 81 le . Il s’agit d’une nouvelle escadrille de chasse formée sur l’aérodrome de Villacoublay, composée pour moitié de pilotes fraîchement sortis de l’école et pour moitié de pilotes expérimentés transférés d’autres escadrilles du front. Elle est équipée de chasseurs Nieuport 17, ainsi que de quelques Nieuport 12 biplaces pour la reconnaissance. Pierre de Cazenove de Pradines se voit attribuer un de ces biplaces, avec lequel il se rend sur l’aérodrome de Fontaine, près de Belfort, où l’escadrille est affectée. Il est l’un des seuls à arriver à bon port : le mauvais temps a dispersé le reste des pilotes au cours du trajet.

L’escadrille est au complet quelques jours plus tard. Elle cohabite sur son aérodrome avec l’escadrille N49, présente dans la région depuis plus d’un an. Pierre de Cazenove de Pradines ses quatre premières missions sur le front avec son Nieuport 12 et un observateur. Peu de temps après, il réussit à obtenir un Nieuport 17, qu’il inaugure le en allant narguer les Allemands au-dessus de leur aérodrome de Habsheim. Cette sortie (que Cazenove de Pradines effectue avec un autre jeune pilote) se termine brutalement lorsque les deux Français sont attaqués par cinq chasseurs allemands. Touché au moteur, Cazenove de Pradines est contraint de se poser dans le no man’s land de la ligne de front, parmi les cratères et les barbelés. Récupéré par des fantassins français et mis à l’abri dans leur tranchée, il réussit à regagner sa base indemne, tout comme son camarade d’expédition. Au lieu de la punition qu’il attendait pour avoir perdu un avion, Pierre de Cazenove de Pradines est simplement réprimandé par son chef d’escadrille, qui n’est pas mécontent de l’agressivité du jeune pilote. Il reçoit même deux citations : l’une à l’ordre de l’Aéronautique militaire et l’une à l’ordre du 213e régiment d’infanterie (qui l’a recueilli et dont le colonel tenait à le féliciter). Le pilote allemand crédité pour la victoire sur Cazenove de Pradines est Ernst Udet, qui remporta 62 victoires au cours de la guerre et fut plus tard l’un des maîtres d’œuvre de la montée en puissance de la Luftwaffe.

Peu de temps après, l’escadrille reçoit ses premiers SPAD VII. Ces appareils récemment mis en service présentent de nombreux problèmes de moteur. Lors d’une sortie sur SPAD, Cazenove de Pradines est obligé de rentrer en raison de ces problèmes et laisse son chef d’escadrille terminer seul la patrouille. Ce dernier sera abattu par un chasseur allemand6.

En , l’escadrille N81 quitte les Vosges pour rejoindre La Noblette en Champagne, où elle soutient l’attaque de la plaine champenoise lancée parallèlement à l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames. Les combats aériens sont intenses dans la région et le , Pierre de Cazenove de Pradines perd un ami (celui avec lequel il était allé provoquer les Allemands en mars). Ce dernier est tué par une trajectoire d’obus de mortier qui a brisé en deux son appareil. C’est toujours dans le secteur de la Champagne que Pierre de Cazenove de Pradines remporte sa première victoire aérienne en abattant un avion allemand près de Reims le .

Il est promu au grade d’adjudant le . Presque un mois plus tard, il remporte sa deuxième victoire en abattant un Drachen à l’aide de balles au phosphore (après avoir échoué à toucher sa cible avec des fusées Le Prieur).

Cette victoire lui vaut une permission, du au . Après être revenu au front, Pierre de Cazenove de Pradines remporte contre un Halberstadt C sa troisième victoire le . Le , il obtient sa quatrième victoire dans le secteur de Verdun. Le du même mois, Cazenove de Pradines devient officiellement un as en participant à la destruction d’un biplace de reconnaissance allemand. Ce dernier était ce que les pilotes français des environs appelaient le « Boche de midi », un imposant biplace de reconnaissance qui pénétrait à heure fixe les lignes françaises. Trop haut pour les canons anti-aériens et les chasseurs français, il n’était généralement pas inquiété. Mais Cazenove de Pradines et un autre pilote tentent quand même de l’approcher, sans grand espoir de pouvoir atteindre son altitude. Le pilote allemand prend peur à leur vue, pique, et commet l’imprudence de se mettre au niveau des chasseurs, où il est vulnérable en raison de sa lenteur. Les deux Français finissent par abattre le biplace après plusieurs passes. Le mitrailleur est éjecté dans les airs et tombe dans un bois. Huit kilomètres plus loin, l’avion allemand s’écrase sur le dos, ce qui tue également son pilote sur le coup.

Pour cette victoire, Pierre de Cazenove de Pradines ne sera toutefois pas cité dans le communiqué aux armées, comme c’est normalement le cas pour les pilotes ayant remporté cinq victoires : le seuil vient en effet d’être relevé à dix victoires. Il est cependant décoré de la médaille militaire le et bénéficie d’une permission du au . Dès le lendemain de son retour au front, il est grièvement blessé : au cours d’un affrontement avec un DFW, une balle explosive lui transperce le tibia gauche. Il réussit cependant à poser son SPAD XIII, in extremis avant de s’évanouir.

Cette blessure vaut à Cazenove de Pradines sa 7e citation à l’ordre de l’armée, ainsi qu’une longue convalescence. Promu au grade de sous-lieutenant le , il accorde une interview au journaliste Jacques Mortane, qui la publie dans sa revue La guerre aérienne illustrée de janvier 1918.

Pierre de Cazenove de Pradines ne revient au front que le , après avoir refusé d’être réformé. Cependant, il n’est pas tout à fait remis puisque sa jambe continue à le faire souffrir en vol sous l’effet des vibrations de son appareil. Avec l’aide de son mécanicien, il adapte son cockpit en conséquence en fixant un sandow sur la pédale gauche de son palonnier, pour lui permettre de voler avec un seul pied. Son escadrille est à ce moment intégrée à la 1re division aérienne commandée par le général de brigade Marie Charles Duval. Cette grande unité (près de 600 avions) est utilisée sur tous les points chauds du front pour acquérir et conserver la supériorité aérienne dans le contexte des offensives allemandes du printemps 1918.

C’est dans ce contexte que le sous-lieutenant Pierre de Cazenove de Pradines remporte ses deux dernières victoires de la guerre, lors de la dernière offensive lancée par les Allemands : le 1er, il abat un biplace (avec le lieutenant Henri Péronneau), qui tombe près de Reims ; puis le , avec l’aide du même coéquipier, il abat un autre biplace qui tombe à Cormontreuil. Il bénéficie ensuite d’un congé du au et est fait chevalier de la Légion d’honneur le de ce mois. Il participe aux derniers combats de l’escadrille SPA 81, jusqu’à l’armistice du , non sans avoir bénéficié d’une dernière permission du au .

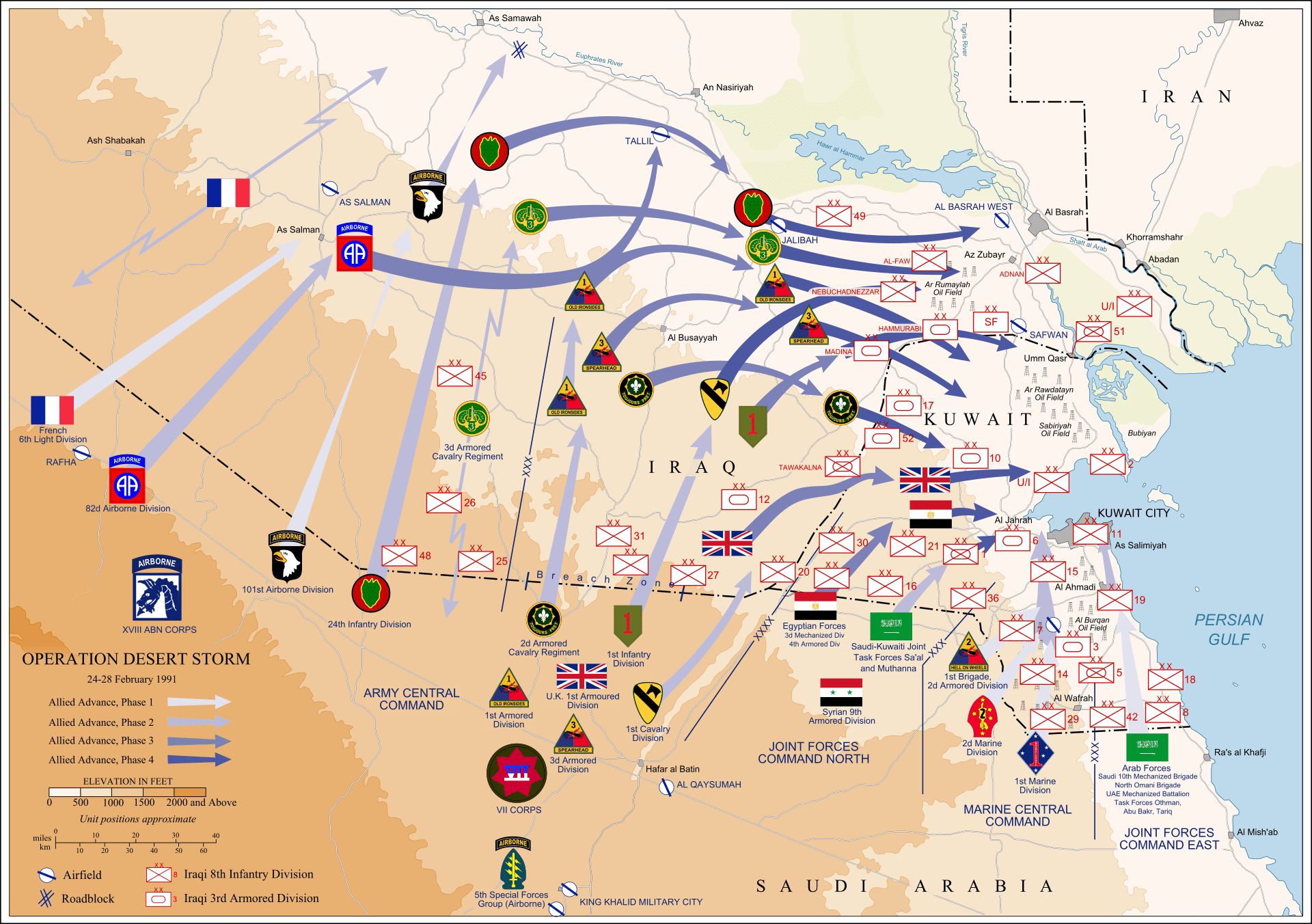

17 janvier 1991 : début de l’opération « Tempête du désert », première mission française de bombardement.

L’opération Tempête du désert (Desert Storm en anglais) est le nom donné aux opérations militaires réalisées contre l’Irak du au par une coalition internationale sous commandement des États-Unis et missionnée par les Nations unies. Cette opération a mis fin à l’occupation du Koweït par l’Irak. Elle constitue la phase la plus violente de la guerre du Golfe. Elle peut se distinguer en une phase aérienne (campagne de bombardements) et en une phase terrestre (Desert Sabre, qui a duré symboliquement cent heures).

La résolution 687 du Conseil de sécurité des Nations unies en met un terme définitif à la guerre du Golfe.

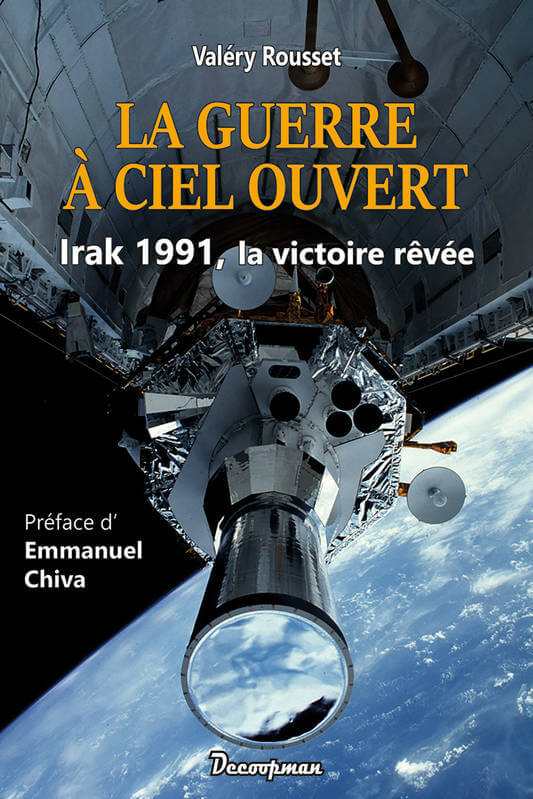

Victoire idéale ou victoire illusoire ? Victoire idéalisée en tout cas, la guerre du Golfe est née de l’affrontement symétrique de la guerre froide. Elle est à la fois ancrée dans le XXe siècle, et annonciatrice des conflits d’aujourd’hui centrés sur la maîtrise de l’information. Le contexte actuel au Moyen Orient révèle également ses prolongements.

Victoire idéale ou victoire illusoire ? Victoire idéalisée en tout cas, la guerre du Golfe est née de l’affrontement symétrique de la guerre froide. Elle est à la fois ancrée dans le XXe siècle, et annonciatrice des conflits d’aujourd’hui centrés sur la maîtrise de l’information. Le contexte actuel au Moyen Orient révèle également ses prolongements.

Elle est donc riche d’enseignements sur la portée du règlement des conflits par la puissance aérienne, et les limites d’une vision occidentale de l’affrontement militaire face à un adversaire qui se dérobe sur le terrain pour développer une stratégie psychologique.

Après un premier ouvrage d’analyse de ce conflit en 1996, vite épuisé, et fort de 25 ans d’études et de rencontres expertes aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, l’auteur revisite aujourd’hui la question, exploitant pour la première fois des sources irakiennes saisies lors de l’invasion de 2003 et des documents américains récemment déclassifiés, dans cet ouvrage de référence aux 20 chapitres précisément documentés et richement illustrés.

Sur le livre : La guerre à ciel ouvert

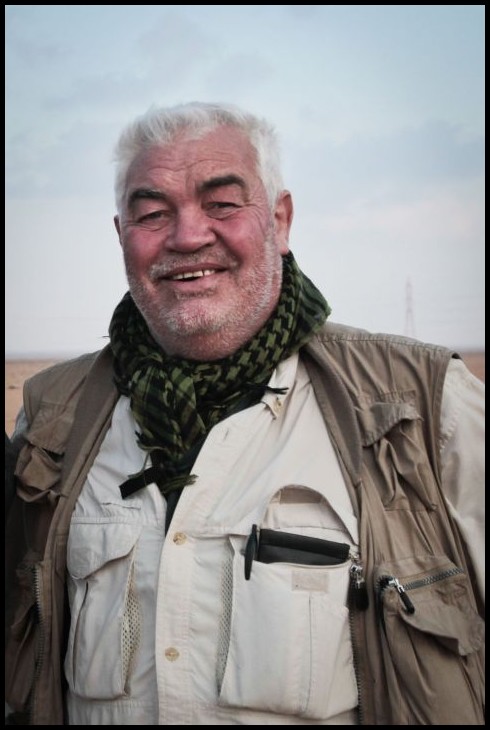

17 janvier 2013 : mort du photographe de guerre Yves Debay (Syrie).

Yves Debay, né le à Élisabethville (Congo belge) et mort assassiné le à Alep (Syrie), est un journaliste et correspondant de guerre français d’origine belge.

Yves Debay, né le à Élisabethville (Congo belge) et mort assassiné le à Alep (Syrie), est un journaliste et correspondant de guerre français d’origine belge.

Yves Debay est né à Élisabethville au Congo belge (future République démocratique du Congo). En 1975, il s’engage dans l’armée belge dans une unité de reconnaissance, puis, un an après, entre dans l’École des sous-officiers. Après une formation de six mois dans l’arme blindée, il est promu en 1977 chef de char sur Léopard 1.

En 1978, on le retrouve dans une unité d’éclaireurs dans la Rhodesian Light Infantry contre la guérilla venant du Mozambique, et en 1981 dans la South African Defence Force au sein des Pathfinders.

En 1985, il dépose les armes pour la plume en réalisant un reportage sur l’armée française, puis devient en 1986 correspondant du nouveau magazine Raids où il couvre de nombreux conflits tels que la guerre du Liban, les deux guerres du Golfe, les guerres de Yougoslavie, la guerre d’Afghanistan de 2001.

Se définissant comme un « journaliste rebelle » et opérant parfois de façon non officielle, il a été plusieurs fois emprisonné par les différents protagonistes des conflits qu’il couvrait.

Après avoir passé près de 20 ans comme correspondant au magazine Raids, il fonde en France en le magazine Assaut.

Il collabore avec Karl Prost (Parabellum-Média) réalisateur de reportages de guerre à de nombreuses occasions.

Le , il est tué par un tireur embusqué de l’armée syrienne à Alep en Syrie pendant la guerre civile syrienne.

Lire son entretien avec Pierre Bayle concernant sa couverture de la guerre du Golfe (1990-1991) dans le cadre du 20e anniversaire de l’opération Daguet.

Journaliste libre et toujours en pointe comme il se définissait lui-même, Yves Debay a poussé les limites de l’indépendance au maximum pendant la guerre du Golfe, sillonnant les avant-postes dans sa petite voiture de location, jusqu’à se faire capturer par l’armée irakienne. Ce qui lui a permis de recueillir une moisson de témoignages uniques, à défaut de rapporter plus de photos, ayant vu son matériel et ses pellicules confisqués par les Irakiens… Il personnifie le « FTP », qui n’est pas tant le « franc-tireur photographe » que le « Fuck The Pool », appellation revendiquée par tous les journalistes refusant d’être « embedded » dans les Combat Pools et prétendant accéder librement aux combats.

Propos recueillis par Pierre BAYLE

———————

Yves Debay : J’étais à mon para-club au Luc lorsque Saddam Hussein a envahi l’Irak en août 1990. J’avais un reportage à faire pour Raids en Guyane, je l’ai expédié en le bâclant un peu pour arriver plus vite en Arabie saoudite, comme envoyé spécial de Raids et d’autres revues de défense spécialisées. J’arrive à temps pour assister à l’arrivée de la 101e et de la 82e division US, puis au déploiement de la 24e division mécanisée « Victory ». Enfin je vais accueillir les troupes françaises qui débarquent à Yanbu sur la Mer rouge.

Au début, votre rôle est celui de l’envoyé spécial qui prend ses marques ?

– Sur le plan des opérations, cette première période de mise en place est une suite d’exercices et d’entraînements, pour aguerrir les forces face à ce qui était présenté – y compris par les Irakiens eux-mêmes – comme la quatrième armée du monde, dotée d’armes chimiques et ayant déjà montré qu’elle n’hésitait pas à les utiliser comme au Kurdistan irakien et pendant la guerre Irak-Iran. J’ai passé des deals avec les militaires américains, qui m’emmenaient parfois en reportage malgré le fait que j’appartenais à une petite revue, Raids, et n’avais pas accès aux Combat Pools réservés aux grands médias internationaux. J’ai eu aussi un bon accueil auprès des forces saoudiennes et égyptiennes, c’est ce qui m’a amené la première fois au nœud routier de Hafar el-Batine, dans un paysage désertique absolument plat et désolé. Mais j’avais pour principe qu’on ne fait pas la guerre dans un fauteuil, et étais déterminé à aller tout seul en première ligne, pour assister au spectacle le jour de l’offensive.

Et comment étaient les contacts avec les militaires français ?

– C’est après la mise à sac de l’ambassade de France à Koweït par l’armée irakienne que le président Mitterrand a décidé l’envoi de la force Daguet, et qu’un premier voyage de presse a été organisé par le SIRPA Terre à Yanbu, avec le colonel Alain Raevel, pour assister au débarquement des troupes françaises. J’ai donc été présent dans le port de Yanbu, puis j’ai fait trois jours de route non stop pour aller les accueillir à nouveau à Hafar el-Batine où elles devaient se déployer.

Vous les avez attendus au milieu de la Cité militaire du roi Khaled (KKMC) ?

– Non, j’étais là pour les accueillir, je me souviens de l’arrivée de la tête de colonne du 2e REI, c’était la P-4 du lieutenant-colonel Antoine Lecerf. Il avait le seul GPS de l’unité. Arrivé au point dont il avait reçu les coordonnées, il s’est retrouvé au milieu de… rien. Le désert absolu. Un rectangle coupé en deux par une ligne, au-dessus le ciel, en-dessous le sable, c’était ça le paysage, Lecerf a dit : « stop sur place, on monte les guitounes tout autour ! ». C’est comme ça qu’a commencé leur installation.

Vous êtes revenu les voir ensuite ?

– Le capitaine Margail, du 2e REI mais affecté au SIRPA Terre, a organisé un voyage de presse au départ de Dahran, où se trouvait le centre de presse de la coalition. On est partis en Transall pour aller voir l’arrivée des Jaguar à la base d’Al-Ahsa, en cours d’aménagement. Puis on devait continuer le lendemain sur Hafar el-Batine pour aller voir les forces terrestres. Au dîner le soir à Al-Ahsa, il y a avait tout un groupe de journalistes français dont deux équipes de télévision, je lance à Margail : « demain à Hafar on sera à portée de tir de l’artillerie irakienne, vous avez prévu des masques NBC ? ». Un silence parmi les journalistes et je continue, après un discret clin d’œil à Margail : « de toutes façons ce n’est pas grave, ils commencent par tirer des gaz vomitifs avant d’envoyer une deuxième vague avec du neurotoxique, donc on a déjà arraché le masque car on étouffe si on a vomi dedans ». Les plus impatients des envoyés spéciaux s’étaient fait tout discrets, l’équipe du SIRPA rigolait…

Le lendemain nous sommes arrivés en avion « quelque part dans le désert saoudien », puisqu’on n’avait pas le droit d’écrire autre chose que cette formule générique. Le lieutenant-colonel Lecerf avait parfaitement compris l’importance de ce voyage de presse et avait organisé une démonstration d’enfer, jouant les Rommel sur son VAB et déployant une fantasia de véhicules et d’engins partout. Mais l’effort n’avait pas suffi puisque l’équipe de TF1 a fait refaire cinq fois, « pour la bonne prise », le déploiement de la section mortiers. En prime, ils ont demandé aussi un plan avec un joueur de clarinette sur fond de soleil couchant, qu’ils ont obtenu et qui est devenu une image symbole de l’opération Daguet.

En parcourant le théâtre, vous pouviez vous rendre compte de la nature du dispositif ?

– En fait l’essentiel du dispositif de presse était concentré sur la partie la plus orientale, sur la rive du Golfe. Visiblement, on essayait de nous « vendre » l’idée que l’effort principal était sur une opération amphibie, ce qui me paraissait peu vraisemblable compte tenu de la très faible profondeur du littoral koweitien, facile à miner. En plus, ils étaient trop insistants à vouloir nous balader de ce côté.

Ayant constaté les mouvements des blindés et l’importance du dispositif logistique installé à hauteur de Hafar al-Batine, à la charnière des trois frontières saoudienne, koweïtienne et irakienne, je me suis dit que l’effort principal serait plutôt là, par le Wadi al-Batine, et que les Français, étant plus mobiles avec leurs blindés à roues, seraient plutôt envoyés plus à l’ouest pour faire un mouvement enveloppant vers ce centre de gravité.

Mais comme des préparatifs éventuels n’étaient pas visibles sur le terrain, je suis tranquillement parti en vacances en France pour Noël.

Et c’est ensuite que ça a commencé, finalement…

– J’étais le 17 janvier à l’hôtel Méridien à Dahran, lorsque l’offensive aérienne a été déclenchée, peu avant minuit. Le temps de terminer mes préparatifs, de caser les bidons d’eau et d’essence, les rations, tout mon barda dans ma petite Suzuki de location blanche, et je pars direction Hafar el-Batine. Je fonçais plein ouest, alors que tous mes confrères regardaient vers le nord, vers le Koweït, sept heures de route sans ralentir. J’arrive à Hafar el-Batine à quatre heures du matin, contourne comme d’habitude les check-points et poursuis plein ouest. Dans la nuit du 21 au 22, à deux heures du matin, Bingo ! Je tombe sur des véhicules et des blindés de Daguet en mouvement, eux aussi cap à l’ouest. Je rattrape un VAB à antennes, donc un véhicule de commandement, arrêté sur le bord de la route, et frappe à la porte du blindé. C’est Lecerf qui m’ouvre, stupéfait de me voir là et à ce moment-là : « qu’est-ce que vous foutez là ? Ce mouvement est totalement secret ! ». Il me dit quand même que leur destination est Rafah et de me demande de ne pas révéler ce mouvement, puis il me laisse repartir, car il ne peut pas me laisser m’intégrer au dispositif. Les autres journalistes n’ont découvert la zone de déploiement « Olive » qu’une semaine plus tard, quand le SIRPA a organisé les premières visites.

Et pendant ce temps, où êtes-vous parti ?

– Oh, pas loin, je me suis installé dans un petit hôtel à Rafah, juste en arrière des positions françaises, et j’y suis resté un mois pendant lequel j’ai sillonné toute la zone en effectuant des reconnaissances tout seul en voiture, jusqu’à la frontière irakienne. J’ai joué au signe de piste, en découvrant les axes de pénétration préparés par les unités. Un jour j’ai vu des hélicos Apache de la 101e qui faisaient leurs pleins, j’ai retrouvé les équipages à l’hôtel et par chance un pilote de Jaguar que je connaissais m’a présenté à eux, ils m’ont montré leurs photos.

Comment pouviez-vous être informé des mouvements opérationnels, de l’imminence de l’attaque ?

– Essentiellement par déduction. A l’époque, il n’y avait pas de téléphones portables et il y avait une unique cabine téléphonique à Rafah, devant l’hôtel Sahara, où les militaires de tous les contingents faisaient la file pour téléphoner. Un jour, c’était le 23 février, j’ai vu qu’il n’y avait plus personne devant la cabine, et qu’en plus des batteries de missiles anti-aériens Mistral du 35e régiment d’artillerie parachutiste (35e RAP) avaient été déployées en sortie d’agglomération. J’ai compris et j’ai aussitôt pris ma voiture, pour ne pas rater le démarrage. En plus j’ai compris qu’on voulait nous occuper ailleurs parce que le SIRPA nous avait occupés toute la matinée en nous emmenant voir les deux seuls malheureux prisonniers irakiens du camp de prisonnier organisé en prévision de l’offensive. J’ai compris qu’on voulait nous « neutraliser » et le temps de charger mes affaires, jerricanes d’eau et d’essence, rations, sac de couchage et appareils photo, à midi j’étais parti, aussi discrètement que possible.

Et comment saviez-vous aller, en plein désert ?

– J’ai suivi les pistes tracées par le génie américain, perpendiculaires à la route, que j’avais repérées les jours précédents. Une piste Eagles pour la 82e Airborne, une piste Montana pour Daguet, toutes deux aboutissaient à l’axe Texas. De toute façon c’était tout droit, et en roulant vite j’ai pu apercevoir, dans les dernières lueurs du jour, des colonnes de blindés escaladant la falaise. Encore une fois, j’avais fait Bingo ! Et j’ai suivi le mouvement.

Mais personne ne vous arrêtait, dans votre voiture civile ?

– Elle était si sale – et j’avais rajouté de la boue pour la camoufler, avec des bandes adhésives pour le signe de la coalition, un V renversé – qu’elle pouvait passer pour un véhicule militaire léger. Et quand on m’arrêtait à un check-point, je me présentais comme « presse militaire française », avec ma veste de treillis et mes cheveux très courts ça passait… Je me faufilais dans les colonnes de véhicules, ce qui était encore plus facile pour passer.

Vous aviez une idée de manœuvre, de la vôtre en tous cas ?

– Je voulais absolument rattraper les Français, car j’étais sût qu’ils seraient en première ligne. Dans le crépuscule, j’ai suivi des éléments de la 81e Airborne, puis j’ai continué tout seul sur l’axe Texas… jusqu’au moment où j’ai éprouvé un malaise en me retrouvant tout seul au milieu du paysage : avais-je été trop loin ? J’ai fait demi-tour et, alors que la nuit commençait à tomber, je suis tombé sur un VAB français au milieu de Humvee américains, avec un officier que je connaissais très bien, le lieutenant Khan de la section d’aide au franchissement du 6e REG ! On tombe dans les bras l’un de l’autre, il est avec le lieutenant Smith qui commande des pionniers américains de la 2e brigade de la 82e Airborne. Il me dit : « tu veux faire la guerre ? Eh bien ça tombe bien, c’est moi qui dois ouvrir l’axe Texas avec les démineurs du REG et de la 82e, tu n’as qu’à me suivre » ; il ajoute simplement : « cette nuit, tu entendras beaucoup d’hélicos au-dessus de nous ». Il omet de rendre compte de ma présence, et je suis accepté dans le petit groupe franco-américain qui installe son bivouac.

En fait, vous vous êtes « immergé » tout seul ?

– Oui, et en première ligne ! Les légionnaires sacrifient au rituel, qui étonne les Américains, ils font chauffer de l’eau pour pouvoir se laver et se raser : il faut être propre pour aller au combat !

Je lui demande pourquoi il n’a pas installé un coupe-câble sur son véhicule, en cas de piège sur la route. Il trouve l’idée très bonne et dans la nuit ses hommes en bricolent un sur son véhicule.

A quatre heures du matin le 24, les véhicules se mettent en colonne, je me glisse derrière. Passe un officier américain qui me voit, il ne dit rien. Ouf ! On roule à distance de sécurité, je donne un coup de frein et mes feux arrière s’allument dans le noir. Catastrophe ! Le lieutenant Smith me donne un gros rouleau de scotch-tape kaki, pour masquer mes feux arrière, et on repart aussi vite.

L’artillerie ponctue nos bonds par des salves assourdissantes qui passent au-dessus de nos têtes.

Vous êtes toujours en clandestin solitaire, ou intégré avec une unité ?

– Le soir, j’arrive dans une zone où le 3e RIMa et la compagnie du 21e RIMa « Scorpions » en renfort ont installé leur bivouac. Là je me présente et je suis « adopté » par le sergent-chef Pedrero, personnage du « maître de guerre » à la Clint Eastwood, qui m’accueille d’un tonitruant : « y’a deux types que j’admire ici, c’est Schwarzkopf et vous, qui vous baladez dans une si petit voiture en tête de colonne ! ». Et il me prépare du « café Colo ». Je suis aussi très bien accueilli par le médecin d’un VAB Santé qui, constant que je n’ai aucun équipement de protection, me trouve spontanément une combinaison NBC et un masque.

Vos vous retrouvez alors dans le feu du combat ?

– Je dois être honnête. J’ai suivi les forces mais, avec mon véhicule civil qui n’est même pas tout-terrain, je suis resté rivé sur l’axe Texas et ne pouvais déborder de la chaussée. Je n’ai donc pas vu l’assaut par contournement de Rochambeau, je suis arrivé sur des positions déjà défaites et vides de leurs occupants qui s’étaient rendus. Je ne peux pas juger si les Irakiens se battaient, j’ai eu l’impression que la 45e division irakienne s’était effondrée, sans doute pas par manque de courage mais parce qu’elle avait été sonnée – ce qui n’enlève rien au courage des dragons, spahis, marsouins et légionnaires qui menaient l’assaut – par la fantastique puissance de feu des occidentaux.

En tous cas j’ai vu la marée des prisonniers irakiens, en majorité des pauvres types. Je me souviens d’un homme qui pleurait seul au bord de la route ; c’était un instituteur kurde, il avait perdu ses trois fils à la guerre Iran-Irak, il était là brisé par des semaines de bombardements…

Mais j’ai quand même assisté à une belle charge de cavalerie le 25 après-midi, lorsque lorsqu’un escadron d’AMX-30 B2 du 4e Dragons a déboulé en tirant sur des chars irakiens embossés, des T-59. On a constaté ensuite que les chars étaient déjà abandonnés par leurs équipages, mais il ne fallait pas prendre de risque !

Et vous n’avez pas vous-même couru de risque ?

– Le sergent-chef Pedrero m’a littéralement biberonné et protégé. Mais le matin du 25, j’ai voulu prendre un raccourci vers As-Salman, et je me suis ensablé sur une piste, sans arriver à me dégager tout seul. J’ai dû repartir à pied sur l’axe Texas, pour demander du secours. J’ai eu la chance de tomber sur des commandos du 13e RDP qui sont venus m’aider. Ensuite, en arrivant à As-Salman, j’ai reconnu des cluster bombs au sol, un danger que je connaissais bien : quand j’étais avec les Egyptiens, un F-18 américain avait perdu une bombe qui s’était ouverte en répandant ses sous-munitions, des sphères kaki de la taille d’une orange et des cylindres jaune genre boîte de cassoulet, et j’avais crié : « stop ! Don’t touch ! » car j’avais reconnu ces munitions, aussi dangereuses que celles des lance-roquettes multiples (MLRS) américaines.

Qu’avez-vous trouvé en arrivant à As-Salman ?

– Pedrero venait de prendre le contrôle du commissariat de police et faisait l’inventaire de l’armurerie. Il en a sorti une Kalachnikov qu’il m’a donnée en disant : « ça peut servir ». Ensuite je me la suis fait piquer par des militaires américains… Je suis arrivé jusqu’à l’aérodrome, au moment où se levait une tempête de sable, on y voyait de moins en moins.

Je retrouve le 2e REI, les colonels Derville et Lecerf qui me font bon accueil. On est en train de prendre un café lorsqu’on entend l’explosion : ce sont les US Engineers qui viennent de faire exploser un conteneur de bombelettes en tentant de le déplacer… Sept morts d’un coup ! Emotion et effervescence. Un message radio annonce l’arrivée d’un hélicoptère Puma amenant Roquejeoffre et Janvier. Derville me fait comprendre qu’il vaut mieux pour moi que je disparaisse et ils me donnent des rations à emporter. Lecerf me propose en plus de prendre mes pellicules pour les faire parvenir à Paris, il me rend un service inappréciable car je ne sais pas encore que je vais me faire confisquer tout le reste en tombant sur les Irakiens quelques jours plus tard !

Et vous repartez vers où ?

– Je remonte vers le nord de la ville, en m’arrêtant pour prendre quelques photos de chars irakiens détruits. C’est alors que je tombe sur un lieutenant de Spahis – ce sont eux qui sont alors le plus au nord du dispositif. Le lieutenant, très sympa, vérifie mes papiers et me dit : « Ok mais je dois rendre compte de votre présence ». C’est là que les ennuis commencent. On lui répond : « un journaliste ? Amenez-le au PC ! » Je suis accueilli fraîchement par un commandant ou un lieutenant-colonel, je me souviens seulement qu’il était moustachu, qui me dit simplement : « vous dégagez ! ». Je lui réponds que je ne demande rien, sauf que je ne roule pas la nuit dans une région minée et qu’il fait maintenant nuit noire. Il ne veut rien savoir et m’ordonne de quitter leurs positions. Furieux, je roule un kilomètre vers nulle part, puis m’arrête pour bivouaquer. Le paysage est calme avec une superbe lune rousse à travers le vent de sable qui se calme. Je suis seul et brusquement je suis assailli par une panique monstrueuse : j’ai senti une odeur bizarre, mes nerfs ont lâché. J’imagine le pire, que Saddam Hussein a tendu un piège à la coalition, qu’il a laissé avancer les militaires pour leur envoyer du chimique. Incapable de me raisonner, je mets mon masque, saute dans la voiture en laissant tout sur place et roule une dizaine de km avant de me calmer. J’ai réussi à faire demi-tour, à retrouver mon bivouac, à récupérer toutes mes affaires…

Vous ne pouviez donc plus rester avec les Français ?

– Non, j’étais grillé. Le lendemain, j’ai décidé de basculer vers l’est en tentant d’atteindre la 101e division US. Je n’ai pas eu de problème et ai fait des centaines de kilomètres vers Nassiriyah sur l’Euphrate, puis j’ai voulu aller vers Bassorah. Le terrain était plus dur, le désert d’al-Shamiya beaucoup plus sablonneux, je m’ensablais régulièrement comme du reste les véhicules américains, il fallait sortir les lourdes plaques de métal à mettre sous les roues, c’était épuisant. J’ai rencontré la 24e « Victory », j’ai eu l’impression qu’ils continuaient à se battre au-delà du cessez-le-feu.

En fait le cessez-le-feu officiel est intervenu le 28, même si les Français avaient terminé leur combat plus tôt…

– Les Américains se sont battus jusqu’à la dernière minute contre la garde républicaine irakienne qui s’étaient repliée du Koweït en y laissant les unités conventionnelles, et avait encore toute sa puissance de feu. En plus, nombre d’unités irakiennes, qui n’avaient plus de transmissions, ignoraient qu’il y avait eu un cessez-le-feu ! J’ai en tous cas constaté sur le terrain que trois jours après le cessez-le-feu du 28, le 2 mars à 16 heures, la 24e division continuait sa progression. Pas impossible que devant l’ampleur de la rébellion chiite provoquée par l’intervention américaine, le commandant de la « Victory » ait mené sa guerre perso pour éviter que la Garde républicaine irakienne n’écrase totalement les rebelles désormais abandonnés…

Et vous avez continué à rouler longtemps ?

– J’ai été heureux de quitter les pistes de sable d’al-Shamiya en rejoignant l’autoroute Bagdad-Bassorah qui longe l’Euphrate. Mais dans la confusion du champ de bataille je suis sorti à un moment du dispositif américain et ai pénétré sans le vouloir dans le dispositif irakien. Une petite unité irakienne m’a d’abord accueilli et m’a demandé de les aider à contacter les Américains pour discuter des modalités de leur désengagement. Navettes sans grand résultat, aucune bonne volonté côté américain. Puis je suis tombé sur l’insurrection chiite, à Souq ash-Shuyukh, où la population en armes s’apprêtait à résister à l’armée de Saddam Hussein. Et j’ai fini mon périple juste à proximité de Bassorah, où j’ai été capturé par la Garde républicaine…

Cela aurait pu se terminer très mal ?

– Il y avait de tout chez les militaires irakiens, certains n’étaient pas hostiles. Mais j’étais quand même très incertain sur mon sort, jusqu’à ce qu’ils me fassent rejoindre un groupe de journalistes également capturés dans le secteur de Bassorah, dont 17 Français et une quinzaine d’étrangers : après quelques jours d’angoisse, la BBC et France-Info ont parlé de notre disparition et les Irakiens nous ont amenés jusqu’à Bagdad, avant de nous expulser par la route vers Amman en Jordanie.

La fin d’une aventure incroyable ?

– Non, la première moitié. Cette fois-là, en 1990-91, j’ai fait 1.200 km avec ma Suzuki, dont beaucoup en tout terrain, j’ai traversé tout le dispositif allié d’ouest en est et vu pratiquement les principaux secteurs du champ de bataille. Paradoxalement, j’ai souvent été mieux traité par les Irakiens que par certains officiers français ou américains – sans généraliser car j’ai eu un accueil formidable auprès de quelques-uns. Mais l’histoire n’était pas finie puisque je suis retourné au Koweït en 2003 pour refaire la guerre du Golfe, cette fois avec les Américains jusqu’à Bagdad, mais toujours en indépendant, en « wildcat » comme on nous a appelés alors, fidèle au principe que « la place d’un correspondant de guerre est en première ligne ».

Et j’ai redécouvert la simplicité des combattants de base, au-delà de toute considération politique, ainsi que le drame de la guerre pour les militaires comme pour les civils et surtout l’immense détresse du peuple irakien qui a traversé des décennies de souffrance… J’ai eu l’occasion de raconter ces deux guerres, mes deux « immersions » volontaires, dans un livre, « Wildcat », qui les met en parallèle car j’ai souvent parcouru les mêmes lieux, de Koweït à Bassorah : un livre sans autre prétention que de témoigner de ces deux pages d’une Histoire qui n’est pas terminée.

Yves, hier envoyé spécial de Raids, aujourd’hui directeur, rédacteur en chef et reporter de la revue Assaut, vous continuez à parcourir librement les champs de bataille, encore récemment la Libye, libre de toute contrainte et éternellement rebelle ?

Non, pas rebelle ! Ou quand je le suis, c’est uniquement parce que les autorités ne veulent pas de témoins en première ligne, à la fois par conformisme, par manque de moyens et par peur de l’information déformée – et ce n’est pas en train de s’améliorer ! Mon autodiscipline m’interdit de nuire à l’armée française mais je veux être un témoin pour l’Histoire. A Austerlitz, j’aurais escaladé le plateau de Pratzen avec mon Canon…

Bibliographie

- Wildcat – Irak 1991-2003 – Carnet de guerre d’un journaliste rebelle, Éditions italiques

- Hélicoptères de combat, Éditions Histoire et Collection, 10 juin 1996

- Le 2e REP Parachutistes de la Légion, Éditions Histoire et Collection

- Les Troupes De Marine, Editions Histoire et Collection

- U.S. Marine Corps. Les « Marines » aujourd’hui, Editions Histoire et Collection

- Véhicules de combat français d’aujourd’hui, Editions Histoire et Collection

- Avec Eric Baltzer, M1 Abrams, Editions Histoire et Collection

- Avec Eric Baltzer, Leopard 1, Editions Histoire et Collection