1er juillet 987 : Hugues Capet est élu roi des Francs par les princes du royaume, ses sacre et couronnement vont suivre deux jours après seulement.

Le 3 juillet, il est couronné roi des Francs. « Le duc fut porté au trône et reconnu roi par les Gaulois, les Bretons, les Normands, les Aquitains, les Goths, les Espagnols (du comté de Barcelone) et les Gascons. » — Richer de Reims.

1er juillet 1097 : bataille de Dorylée (Turquie actuelle).

Le 29 novembre 1095, le pape profite du concile de Clermont pour lancer un appel à la chrétienté afin de lui enjoindre de délivrer les Lieux saints. Les barons se lancent dans l’expédition au cours de la seconde moitié de l’année 1096, arrivent séparément à Constantinople au printemps 1097, s’y regroupent et assiègent Nicée du 6 mai au 26 juin 1097.

Après la reddition de Nicée, cédée aux Byzantins, les croisés quittent la ville entre le 26 et le 29 juin et poursuivirent leur chemin vers la Palestine en traversant en diagonale le plateau anatolien.

Pour des questions d’approvisionnement les croisés se répartissent en deux armées. La première armée se composait de deux corps, le premier corps, commandé par le duc de Normandie Robert Courteheuse, se composait d’une majorité de Normands mais aussi de Bretons et d’Angevins et le second corps, commandé par Bohémond de Tarente et Tancrède de Hauteville, se composait des Normands d’Italie et d’Italiens. La seconde armée se composait également de deux corps, le premier, mené par Godefroy de Bouillon, est constitué de Wallons, de Rhénans et de Français du Nord et le second, commandé par Raymond de Saint-Gilles, comte de Rouergue et de Toulouse, est composé d’une majorité de Provençaux, mais aussi de guerriers originaires d’Auvergne, du Limousin, du Languedoc et de Gascogne.

Le sultan du Roum, Kilidj Arslan, avait sous-estimé la nouvelle croisade après sa victoire sur la croisade populaire à Civitot et était parti combattre son voisin Danichmend à l’est, lui disputant la suprématie dans la région de Malatya, alors possédée par un prince arménien, Gavril. N’ayant pas réagi suffisamment tôt à la nouvelle menace, il avait perdu sa capitale, Nicée, et décide de faire la paix avec Danichmend, son adversaire de la veille, pour avoir les mains libres contre les croisés et bat le rappel des Turcs seldjoukides. Une alliance est même conclue avec Danichmend, qui lui apporte le concours de ses armées.

Le , l’avant-garde des croisés, les Normands d’Italie de Bohémond arrive à la hauteur de la ville de Dorylée, dans une zone montagneuse propice aux embuscades, et est assaillie par les forces de Kiliç Arslan. « Les nôtres se demandaient d’où avait pu sortir une telle multitude de Turcs, d’Arabes et de Sarrasins », nous dit l’auteur anonyme de la Geste des Francs. René Grousset estime que les Turcs épiaient les croisés depuis Nicée et avaient choisi un moment où Bohémond et ses soldats s’étaient écartés du reste de la troupe. Bohémond fait aussitôt mettre sa troupe dans une position défensive en cercle. Dès l’aube, les archers montés turcs commencent à harceler les croisés. Face à la tactique turque de harcèlement et de repli, les puissantes charges de la cavalerie franque se révèlent vaines, Bohémond opte pour la défensive, comptant sur la qualité des armures franques pour tenir jusqu’à l’arrivée des renforts vers lesquels des messagers avaient été envoyés dès le début de la bataille3. Durant cette phase défensive, les « femmes furent d’un grand secours (aux croisés) en apportant de l’eau à boire aux combattants et en ne cessant de les encourager au combat et à la défense ».

En effet, dès l’annonce de la bataille, laissant en arrière l’infanterie, la chevalerie des autres corps se précipite en plusieurs escadrons vers le champ de bataille. Godefroy de Bouillon arrive le premier avec une cinquantaine d’hommes, puis Hugues de Vermandois, enfin Adhémar de Monteil et Raymond de Saint-Gilles. Ces deux derniers, à l’initiative d’Adhémar, effectuent un mouvement tournant pour prendre les Turcs à revers, qui commencent à se retrouver eux-mêmes encerclés par les croisés. Kilidj Arslan prend peur et fait replier son armée sur des collines, pensant que les croisés n’oseront pas venir l’attaquer sur des positions aussi fortes.

Les Turcs et leurs alliés arabes se sont retranchés ; les chefs croisés élaborent un plan d’attaque simultanée sur trois puis quatre côtés. Deux corps de croisés devront attaquer les Turco-Arabes par les deux flancs, un autre de front et, enfin, un dernier devra surgir sur les arrières. Au centre, les Provençaux de

Dans la poursuite, les croisés s’emparent du camp des Turco-Arabes. Leur butin se compose d’une grande quantité de vivres, de tentes magnifiquement ornées, toutes sortes de bêtes de somme et, surtout, d’un grand nombre de chameaux.

Après cette défaite, Kılıç Arslan ne peut s’opposer militairement à la progression des croisés et fait le vide devant eux, leur coupant toute possibilité de ravitaillement en route, mais ne réussit pas à les empêcher d’atteindre la Cilicie, où les Arméniens chrétiens accueilleront les croisés, puis Antioche. Profitant de la débâcle seldjoukide, l’empereur byzantin Alexis Comnène envoie son beau-frère Jean Doukas faire la conquête de l’Ionie, la Lydie et la Phrygie, permettant à Byzance de reprendre une partie des territoires perdus à la suite de la bataille de Manzikert.

Enfin cette bataille, premier engagement réel entre les Francs et les Turcs, annonce les prémices d’un changement des rapports de force au Proche-Orient. La tactique des Turcs consiste à utiliser des archers à cheval pour harceler l’armée adverse et se retirer lors de la charge. Cette tactique, qui avait fait le succès des Seldjoukides face aux armées syriennes, byzantines et arméniennes durant le siècle précédent, est totalement inefficace contre les Francs, les flèches turques se révélant sans effet sur les lourdes armures des croisés.

Raymond de Saint-Gilles attaquent de front et percent la ligne turque. Aux deux ailes des croisés, les Normands de Normandie et d’Italie, emmenés par Bohémond, Tancrède et Robert Courteheuse, les Flamands de Robert de Flandre, les Français de Hugues de Vermandois et les Bas-Lorrains de Godefroy de Bouillon percent également les défenses turques. Enfin, surgissant sur les arrières de l’ennemi, les Provençaux d’Adhémar écrasent la réserve des Turco-Arabes. Enfoncés sur tous les fronts et commençant à être encerclés, les Turco-Arabes cèdent et fuient le champ de bataille. Les fuyards turcs sont massacrés lors de la poursuite, annihilant l’armée de Kilidj Arslan.

1er juillet 1690 : bataille de Fleurus (Belgique).

La bataille de Fleurus a eu lieu le à Fleurus (en Belgique actuelle). C’est une victoire pour l’armée française commandée par le maréchal de Luxembourg contre les armées d’une coalition rassemblant les Provinces-Unies, les Impériaux, l’Espagne et l’Angleterre dirigée par le général allemand Waldeck. La France perd 3 600 hommes, alors que les coalisés en perdent plus de 20 000.

Les artilleurs français avaient tiré sur leurs régiments d’infanterie dont ils n’avaient pas identifié les couleurs. Tous les drapeaux reçurent, comme signe distinctif commun, une écharpe blanche nouée au sommet de la hampe.

Les troupes françaises étaient sous le commandement du duc de Luxembourg, du duc de Boufflers, du duc du Maine, du duc de Choiseul, du Grand-Prieur de Vendôme, et du Prince de Conti.

Comme le précise l’historien Pierre de Ségur : « La journée de Fleurus fut la plus belle peut-être et la plus enivrante de celles que vécut Luxembourg. Jamais avec plus d’évidence n’éclatèrent son génie, son instinct puissant de la guerre. Nulle victoire ne fut davantage l’œuvre directe et personnelle d’un chef. »

- En cette occasion, écrit le marquis de Feuquières, ce grand capitaine a capablement pensé avant de marcher à l’ennemi; il a jugé avec une justesse infinie du temps qu’il lui fallait pour se mettre en état d’exécuter ce qu’il avait pensé, et il l’a exécuté avec une vivacité qui n’a pas laissé à son ennemi le temps de remédier au coup qu’il lui portait.

Ce témoignage d’un connaisseur, tous les combattants de Fleurus le confirment unanimement. De ce jour, il conquit dans les rangs de l’armée une popularité vraiment extraordinaire. Quand il est là, chacun de nous en vaut deux, fut parmi les soldats une locution courante. Même note dans le corps d’officiers. Dans le régiment de Touraine, qui avait spécialement souffert, les capitaines dissimulèrent l’étendue de leurs pertes, par peur d’être envoyés se refaire dans d’autres quartiers, sous les ordres d’un autre chef. Comme nous voulions, écrit l’un d’eux, finir la campagne sous cet illustre général, nous ne nous plaignîmes jamais, et nous dîmes toujours que nous étions en état. » Tous, en effet, sous lui se croyaient invincibles (…)

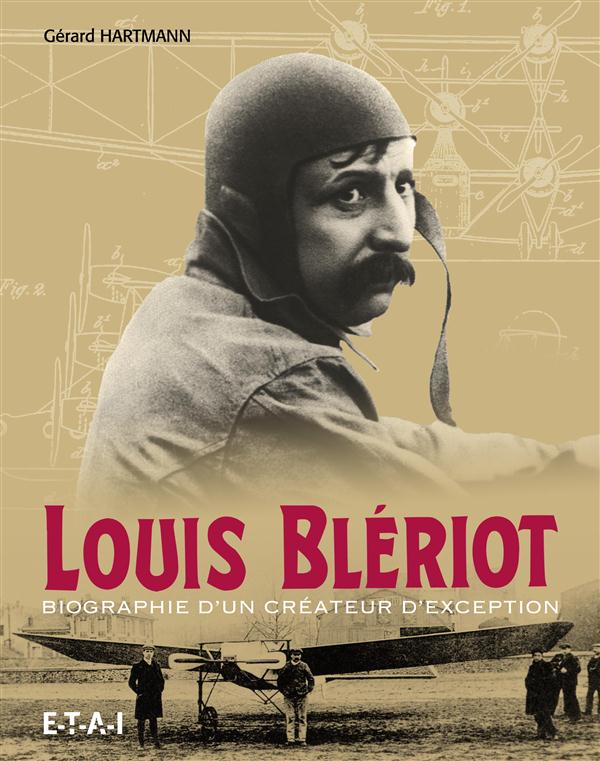

1er juillet 1872 : naissance du constructeur d’avions et pilote Louis Blériot

Ingénieur de l’École centrale Paris (promotion 1895), il a déposé plus de cent brevets d’inventions, dont celui du manche à balai ou « cloche Blériot » en 1907, dont la paternité est revenue finalement à Robert Esnault-Pelterie en 1919.

Ingénieur de l’École centrale Paris (promotion 1895), il a déposé plus de cent brevets d’inventions, dont celui du manche à balai ou « cloche Blériot » en 1907, dont la paternité est revenue finalement à Robert Esnault-Pelterie en 1919.

Il vole pour la première fois en 1907 dans un avion de sa conception. En 1909, il obtient le brevet de pilote n°1 délivré en France. Entre 1905 et 1909, il a produit onze prototypes dont le fameux Blériot XI avec lequel il est le premier à traverser la Manche en avion le .

Les 12 prototypes de Louis Blériot

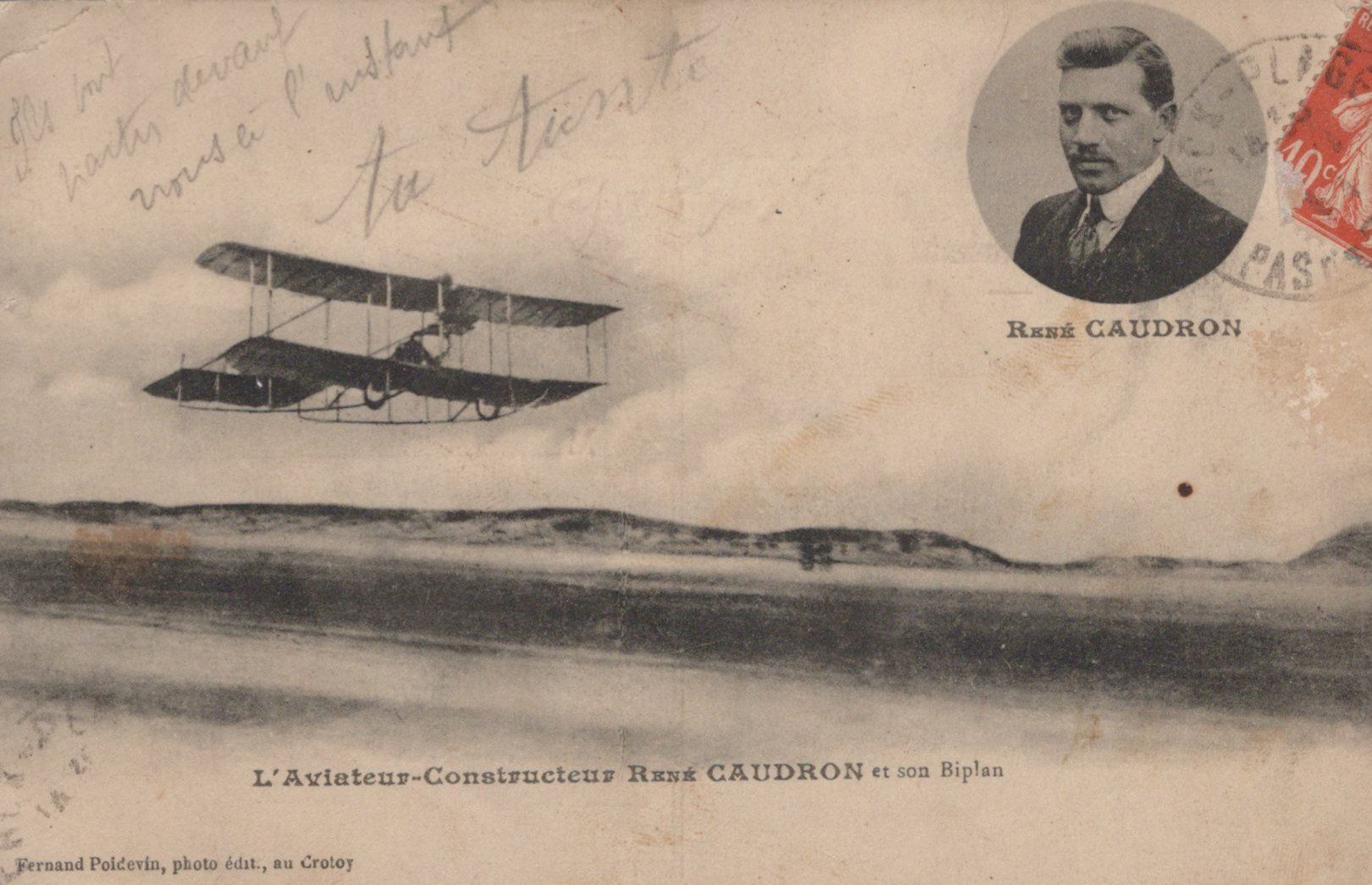

1er juillet 1884 : naissance de l’industriel aéronautique René Caudron

Gaston et René Caudron se passionnèrent pour l’aviation naissante et réalisèrent durant l’été 1908 un planeur, Romiotte 1, qu’ils firent voler au printemps 1909 à la Ferme de Romiotte, entre Ponthoile et Forest-Montiers à quelques kilomètres du Crotoy. Celui-ci était tiré par un cheval, la jument Luciole et réalisa neuf vols en ligne droite de 800 à 1 200 m sous le pilotage de René.

René Caudron a été le premier pilote à se poser à Paris-Plage, le dimanche . Une médaille d’or lui fut offerte à cette occasion par Léon Soucaret, maire du Touquet-Paris-Plage. René Caudron revint par la suite fréquemment au Touquet et, fin juillet, il effectua un aller-retour Merlimont, « exploit » renouvelé en août. Le 7 août, il passa au Touquet son brevet de pilote, le numéro 180. Le , Gaston obtint à son tour le brevet civil de pilote, le numéro 434.

Les frères Caudron devinrent également avionneurs. Ils créèrent en 1909 l’Association « Aéroplanes Caudron Frères » qui devint, dès 1910 la Société des avions Caudron initialement installée au Crotoy, puis à Rue et occupèrent une place particulière dans l’histoire de l’aviation. En 1912, ils créèrent le premier hydravion de l’histoire.

L’un des plus célèbres avions construit par les frères Caudron fut le biplan Caudron G.3, monomoteur qui connut un succès commercial permettant aux deux frères de développer et de diversifier la construction de plusieurs séries d’aéroplanes.

La Première Guerre mondiale permit l’expansion de l’entreprise à travers les commandes de l’armée française et la formation des pilotes (3 985 avions). Le modèle G3 fut utilisé notamment dans la reconnaissance aérienne.

Du fait de la guerre et de la proximité du front, les frères Caudron délocalisèrent leur usine qui quitta la Somme pour Issy-les-Moulineaux et Lyon.

En 1915, devant les insuffisances du G3 au front, les frères Caudron dessinèrent et construisirent le premier bimoteur militaire à entrer en service dans le monde, le Caudron G.4. Cet avion fut utilisé très largement pendant le premier conflit mondial pour des missions de reconnaissance, bombardement et même de protection. À ses commandes, plusieurs records furent tentés et battus, et notamment le record mondial absolu d’altitude. Le 7 novembre 1916, l’aviateur Italien Guido Guidi réussit l’exploit d’atteindre l’altitude de 7 950 m, seul à bord. Après la guerre, l’aviateur Poulet rejoignit l’Australie à son bord bien qu’ayant dû changer d’appareil pendant le trajet.

Le 1er février 1920, René Caudron recruta Adrienne Bolland, ancienne élève de l’école Caudron, comme pilote d’essai, ce fut la première femme qui occupa ce poste dans la société. Elle y resta trois ans.

Dès 1910, ils créèrent aussi la toute première école de pilotage du monde : l’École de pilotage Caudron du Crotoy, attirant dans la Somme de futurs aviateurs. Les élèves faisaient chaque jour le circuit Le Crotoy – Le Touquet-Paris-Plage et retour avec atterrissage sur la plage. On installa pour eux un atelier de dépannage et réparation, à la suite des nombreux capotages dans le sable mou.

En 1913, l’école de pilotage se doubla d’une école militaire de pilotage. Durant l’année 1913, Gaston créa en Chine la première école de pilotage de ce pays. Il fut le premier pilote à survoler la Cité interdite, lors de la livraison de douze biplans type G3 commandés par la Chine.

Le dimanche 12 décembre 1915, à l’aérodrome de Lyon-Bron, Gaston Caudron, alors qu’il est interdit de vol d’essais par le ministère, effectua le vol d’essai d’un Caudron R.4 fraîchement assemblé. Après décollage à une altitude avoisinant 200 mètres, l’appareil semblant subitement déséquilibré et chutant brusquement à la verticale, éjecta ses occupants hors de sa carlingue qui s’écrasa dans une gerbe de flamme. Ce jour-là, Gaston Caudron pilote, Jaumes mécanicien et Demarez dessinateur perdirent la vie tués sur le coup.

En 1928, l’école d’aviation fut définitivement transférée à Ambérieu-en-Bugey dans l’Ain.

La société Caudron s’installa notamment sur l’aérodrome de Guyancourt dans les Yvelines. Mais le , Caudron Aéroplanes fut rachetée par Louis Renault qui rebaptisa la société « Caudron Renault ». René Caudron quitta la société en 1939.

1er juillet 1893 : naissance du pilote italien Mario de Bernardi.

De Bernardi est né le 1er juillet 1893 à Venosa, en Italie. En 1911, à l’âge de 18 ans, il servit dans les forces armées italiennes pendant la guerre italo-turque (1911-1912), où il assista à la première utilisation militaire d’avions au combat. De retour en Italie, il résolut de devenir pilote et obtint son brevet de pilote en 1914.

Lorsque l’Italie entra dans la Première Guerre mondiale (1914-1918) aux côtés des Alliés en 1915, de Bernardi faisait partie du 2e régiment de la cavalerie royale du Piémont. Il rejoignit l’armée de l’air italienne et devint le premier Italien à être crédité de la destruction d’un avion ennemi en vol, en abattant un avion au-dessus de Vérone . À la fin de la guerre, en novembre 1918, il avait été crédité de la destruction de quatre avions austro-hongrois et d’un autre appareil non confirmé.

De Bernardi devint plus tard inspecteur de pièces d’avion et directeur des aérodromes expérimentaux de Montecelio , Furbara et Vigna di Valle.

De Bernardi devint plus tard inspecteur de pièces d’avion et directeur des aérodromes expérimentaux de Montecelio , Furbara et Vigna di Valle.

Après la Première Guerre mondiale, de Bernardi commença à piloter des hydravions lors des courses internationales de l’époque. Son plus grand succès dans ces courses eut peut-être lieu le 13 novembre 1926, lorsque le major de Bernardi, représentant l’Italie, remporta le Trophée Schneider à Hampton Roads, en Virginie, aux États-Unis. Il termina le parcours sur un Macchi M.39 à une vitesse moyenne de 396 km/h sur un circuit de 350 kilomètres ; il s’agissait d’un nouveau record du monde de vitesse pour les hydravions. Quatre jours plus tard, le 17 novembre 1926, il battit son propre record, atteignant une vitesse de 416 km/h sur le même M.39 sur un circuit de 3 kilomètres à Hampton Roads.

Le 26 septembre 1927, de Bernardi était de nouveau parmi les pilotes représentant l’Italie lors de la course du Trophée Schneider, cette fois-ci à Venise, en Italie. Aux commandes d’un hydravion de course Macchi M.52, de Bernardi fut contraint d’abandonner prématurément la course en raison d’un problème de moteur. Cependant, aux commandes d’un M.52, il établit un record du monde de vitesse de 479 km/h sur un parcours de 3 kilomètres le 4 novembre 1927. Il établit ensuite un autre record du monde de vitesse le 30 mars 1928, aux commandes d’un hydravion de course Macchi M.52R à 512 km/h à Venise, devenant à la fois la première personne à dépasser les 500 km/h.

Au tournant des années 1930, de Bernardi rejoint la société Caproni à Taliedo, près de Milan, comme pilote d’essai et consultant technique. En 1931, il remporte le championnat du monde de voltige à Cleveland, dans l’Ohio, aux États-Unis.

En 1933, de Bernardi pilota un avion de reconnaissance / bombardier léger Caproni Ca.111 avec cinq passagers à bord lors d’un vol de 2 600 kilomètres de Rome, en Italie, à Moscou en Union soviétique.

En 1939, de Bernardi s’installe à Rome, où il réside jusqu’à la fin de sa vie. En 1940, il participe au développement du premier avion télécommandé destiné à être utilisé comme bombe volante.

Le 27 août 1940, de Bernardi pilota le Caproni Campini N.1 – parfois appelé « Caproni Campini CC.2 » – un avion à réaction expérimental, pour son premier vol ; la Fédération Aéronautique Internationale le considérait comme le premier vol réussi d’un avion à réaction jusqu’à ce que la nouvelle du vol du Heinkel He 178 allemand en août 1939 soit rendue publique. Le 30 novembre 1941, de Bernardi pilota un N.1 de Milan à Guidonia Montecelio en environ deux heures, transportant des aérogrammes avec des timbres-poste oblitérés , devenant ainsi le premier pilote à transporter du courrier aérien à bord d’un avion à réaction.

De Bernardi a conçu le MdB 02 Aeroscooter, un avion de sport léger biplace, dont le premier vol a eu lieu en 1957.

Le 8 avril 1959, de Bernardi se rendit à l’aéroport de Rome pour assister à une démonstration d’avion léger allemand et pilota son propre avion, démontrant ainsi ses talents de voltige. En vol, il fut victime d’une crise cardiaque. Il réussit à atterrir, mais décéda quelques minutes plus tard, à l’âge de 65 ans.

1er juillet 1903 : naissance de l’aviatrice et pionnière britannique Amy Johnson.

Amy Johnson naît le 1er à Kingston-upon-Hull dans le Yorkshire. Elle obtient une licence en économie à l’université de Sheffield et travaille ensuite à Londres comme secrétaire dans un cabinet d’avocat. Johnson commence à voler sous forme de passe-temps, obtenant la licence « A » le sous la tutelle du capitaine Valentine Baker. Au cours de cette même année, elle devient la première Britannique à obtenir une licence de mécanicienne au sol.

Son père, qui fut toujours son plus fidèle partisan, l’aide à acquérir son premier avion. Grâce à lui et à Lord Wakefield, elle achète d’occasion un de Havilland Gipsy Moth qu’elle baptise « Jason » en guise d’hommage à l’entreprise de son père.

Amy Johnson fut l’amie et la collaboratrice de Fred Slingsby dont la société basée dans le Yorkshire, Slingsby Aviation, était devenue le plus célèbre fabricant de planeurs du Royaume-Uni. Slingsby participa à la fondation du Yorkshire Gliding Club à Sutton Bank et, dans les années 1930, Amy Johnson en a été l’un des premiers membres et stagiaires.

Amy Johnson atteint une renommée mondiale quand, en 1930, elle devient la première femme à effectuer un vol solo entre le Royaume-Uni et l’Australie. À bord de son Gipsy Moth, elle quitte Croydon, au sud de Londres, le et atterrit à Port Darwin le après avoir volé 19 110 km. Son avion peut encore être admiré au Science Museum de Londres.

En , Amy Johnson et son copilote Jack Humphreys sont les premiers à effectuer un vol de Londres à Moscou en une seule journée, parcourant à bord d’un De Havilland 80A Puss Moth les 2 830 km en environ 21 heures. De là, ils poursuivent leur route à travers la Sibérie jusqu’à Tokyo, établissant un record de vitesse entre le Royaume-Uni et le Japon (au même moment, Marga von Etzdorf réalise le premier vol féminin en solitaire entre l’Allemagne et le Japon).

Le , Amy Johnson épouse le célèbre aviateur Jim Mollison, avec qui elle partage un esprit de compétition acéré.

Quatre mois après leur mariage, le , à bord d’un DH.80A Puss Moth de 105 chevaux, baptisé « Desert Cloud », Amy Johnson bat le record de son mari (quatre jours, dix-sept heures et vingt-deux minutes) sur le vol Londres – Le Cap, en Afrique du Sud, soit 10 046 kilomètres de parcourus en quatre jours, six heures et cinquante-trois minutes, avec 5 escales.

En , au départ de Pendine Sands au Pays de Galles, elle franchit l’Atlantique avec son mari aux commandes d’un De Havilland DH.89 Dragon Rapide. À court d’essence, ils doivent se poser en catastrophe à Bridgeport dans le Connecticut, et sont légèrement blessés. Néanmoins, ils sont fêtés par la population new-yorkaise par le biais d’une parade près de Wall Street.

En , dans le cadre de la course aérienne Londres-Melbourne, le couple effectue un vol de 22 heures vers Karachi à bord du DH.88 Comet baptisé Black Magic. Ils sont cependant contraints d’abandonner la course et de se poser à Allahabad en raison d’ennuis mécaniques.

En , Amy Johnson réalise à bord d’un Percival Gull Six un vol solo aller-retour Le Cap en quatre jours, six heures et quarante minutes.

La mort d’Amelia Earhart en 1937 marque profondément Amy Johnson, qui devient pilote de convoyage à Portsmouth et fait quelques courses automobiles.

En 1938, Amy Johnson et Jim Mollison divorcent. Elle reprend alors son nom de naissance. La même année elle gagne le Concours d’Élégance du Rallye Paris – Saint-Raphaël Féminin, sur Talbot.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, Amy Johnson rejoint l’Air Transport Auxiliary (ATA), où elle convoie des avions neufs depuis leur usine de montage jusqu’aux bases de combat de la Royal Air Force.

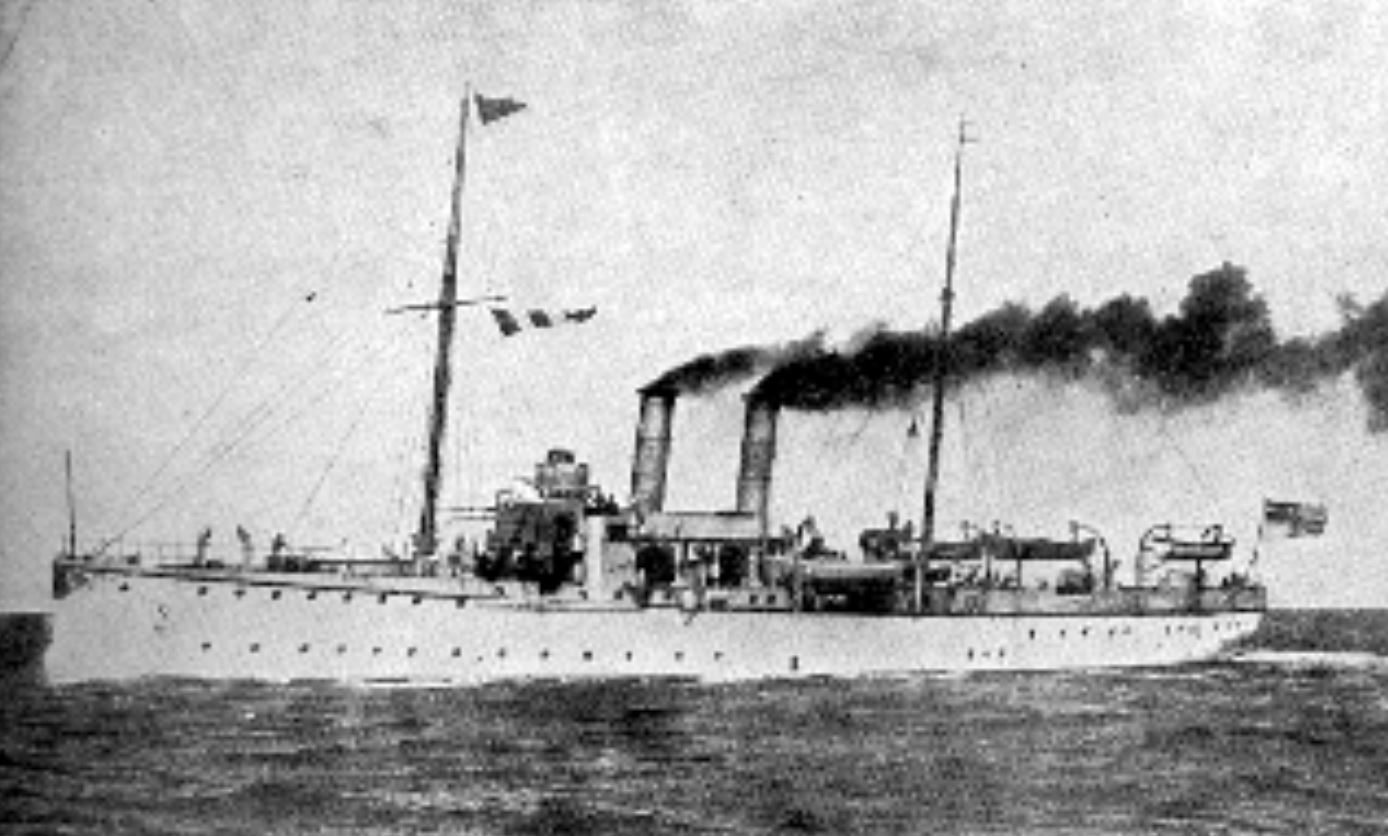

1er juillet 1911 : coup de force d’Agadir (Maroc).

Le coup d’Agadir, ou crise d’Agadir, est un incident militaire et diplomatique qui eut lieu en 1911, entre la France et l’Allemagne, provoqué par l’envoi d’une canonnière (navire léger armé de canons) de la marine de guerre allemande dans la baie d’Agadir au Maroc, la SMS Panther. Il s’inscrit dans la rivalité des impérialismes européens pour le partage de l’Afrique et la mise en tutelle du Maroc précolonial.

Au début du XXe siècle, la France, qui administre l’Algérie, colonisée depuis la conquête de 1830, se préoccupe de la sécurité de sa frontière avec le Maroc, tout en lorgnant sur ce pays. Le royaume chérifien était alors l’un des derniers pays non colonisés d’Afrique et suscitait la convoitise de plusieurs puissances européennes, surtout la France et l’Allemagne, cette dernière estimant avoir un retard à rattraper en matière de colonies.

En 1904, la France et la Grande-Bretagne concluent, contre l’Allemagne, un accord d’« Entente cordiale » : la France laisse les mains libres à la Grande-Bretagne en Égypte et, en contrepartie, peut instaurer un protectorat au Maroc.

En mars 1905, pour rappeler ses prétentions sur le Maroc, l’empereur allemand Guillaume II débarque à Tanger et rencontre le sultan marocain Moulay Abd al-Aziz. C’est le « coup de Tanger », qui provoque des tensions entre les puissances européennes jusqu’à la conférence internationale d’Algésiras, en 1906. L’Allemagne y obtient un droit de regard sur les affaires marocaines, et la France et l’Espagne obtiennent des droits particuliers sur le Maroc en matière de police et de banque.

En mars 1911, le sultan, menacé par une révolte, demande à la France de lui prêter main-forte. En mai, les troupes françaises occupent Rabat, Fès et Meknès. L’Allemagne, inquiète pour ses prétentions sur le Maroc, considère cette occupation comme une violation des accords d’Algésiras et décide de réagir.

Prétendant répondre à un appel à l’aide d’entreprises allemandes de la vallée du Souss (il y avait alors quatre ressortissants allemands dans cette région, dont des représentants de la société Mannesmann), l’Allemagne, le , décide, pour protéger ses intérêts, d’envoyer une canonnière, la SMS Panther, dans la baie d’Agadir, dont la rade avait été, jusqu’en 1881, fermée au commerce étranger. À partir de la mi-juillet, la Panther est régulièrement relayée par le croiseur SMS Berlin en alternance avec la canonnière SMS Eber.

L’Allemagne, qui voulait mettre un coup d’arrêt à l’expansion de la France au Maroc et affaiblir l’Entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne, est surprise par les vives réactions que provoque son coup de force. Le Royaume-Uni se déclare immédiatement en faveur de Paris et menace Berlin. David Lloyd George, alors Chancelier de l’Échiquier, déclare le devant la Chambre des Communes que les « intérêts vitaux » du Royaume-Uni, tant sur le plan politique que commercial sont « engagés aux côtés de la France au Maroc », ce qui marque un soutien sans nuance du gouvernement britannique aux aspirations françaises.

Le gouvernement français, soutenu par son opinion, manifeste une très grande fermeté et n’exclut pas une réponse militaire. La France et l’Allemagne sont au bord du conflit.

Le gouvernement Caillaux, conscient du très grave danger qu’une guerre représente, préfère négocier. Ces négociations sont conduites, côté français, par le président du Conseil, Joseph Caillaux, et l’ambassadeur français à Berlin, Jules Cambon, et, côté allemand, par Alfred von Kiderlen-Waechter, ministre des Affaires étrangères allemand. Aux termes d’âpres tractations, l’Allemagne renonce à être présente au Maroc, en échange de l’abandon par Paris de 272 000 km2 de territoires d’Afrique équatoriale, au Gabon, au Moyen-Congo et en Oubangui-Chari, au profit du Cameroun allemand. Après que les deux pays sont parvenus le 11 octobre à un accord, un traité officiel franco-allemand est signé le 4 novembre 1911 à Berlin et laisse les mains libres à la France au Maroc. Ce n’est qu’à ce moment-là que les bâtiments allemands quittent définitivement la baie d’Agadir, le .

Le , après des négociations ardues, la France peut, par le traité de Fès, imposer au sultan Moulay Abd al-Aziz son protectorat sur le Maroc. Le prestige du souverain alaouite en est durement affecté, les élites politiques marocaines l’accusant d’avoir cédé l’empire marocain à la France. Ce discrédit a un effet néfaste sur la cohésion interne du Maroc et débouche sur la révolte des Tabors (bataillon d’infanterie marocaine) qui se soulèvent à Fès le et massacrent de nombreux Européens durant le pillage de la ville. La gestion critiquée de la crise par la colonne Moinier précipite le retour de Lyautey, alors en métropole. Dès lors, l’indépendance du Maroc n’est plus qu’une façade. Lyautey devient le , résident général (gouverneur du Maroc). La France contrôle désormais plus de la moitié de la côte nord de l’Afrique.

Ce bras de fer franco-allemand, qui annonce la Première Guerre mondiale, permet à la France d’éprouver son alliance avec la Grande-Bretagne. La guerre aurait pu éclater trois ans plus tôt sans l’habileté de Joseph Caillaux et la panique boursière en Allemagne dont le président du Conseil, spécialiste des finances, s’attribue la responsabilité. Dans ses Mémoires, Caillaux dit avoir obtenu des financiers français de banques allemandes qu’ils coupent les lignes de crédit lorsque l’ambassadeur allemand faisait des demandes importantes. En même temps, il obtient le retrait des disponibilités russes du marché allemand grâce à l’attaché financier de l’ambassade de Russie. C’est aussi pour la France une première occasion de s’opposer avec succès à l’Allemagne qui, à l’issue de la défaite française de 1870-1871, avait obtenu la cession de l’Alsace-Moselle. Certains historiens, néanmoins, tels Serge Berstein et Pierre Milza, considèrent que la partie « s’achève par un gain substantiel obtenu par l’impérialisme allemand ».

La presse nationaliste allemande de l’époque dénonce le fait que l’Allemagne ait risqué une guerre pour des « étangs congolais ». Cependant, pour le spécialiste des relations internationales Henry Kissinger, le principal problème allemand réside dans le fait qu’en intimidant ou en menaçant plusieurs pays de guerre en l’espace de quelques années, sans même être capable de formuler un objectif réfléchi, l’Allemagne a intensifié les peurs à son égard et fait émerger une coalition contre elle sans gain substantiel en retour ou consolidation de sa propre coalition. Une conséquence indirecte d’Agadir est que les Britanniques et les Français se répartissent les zones maritimes à protéger : les premiers ont l’Atlantique, les seconds la Méditerranée. Cette situation accroît l’obligation pour le Royaume-Uni d’entrer dans la Première Guerre mondiale.

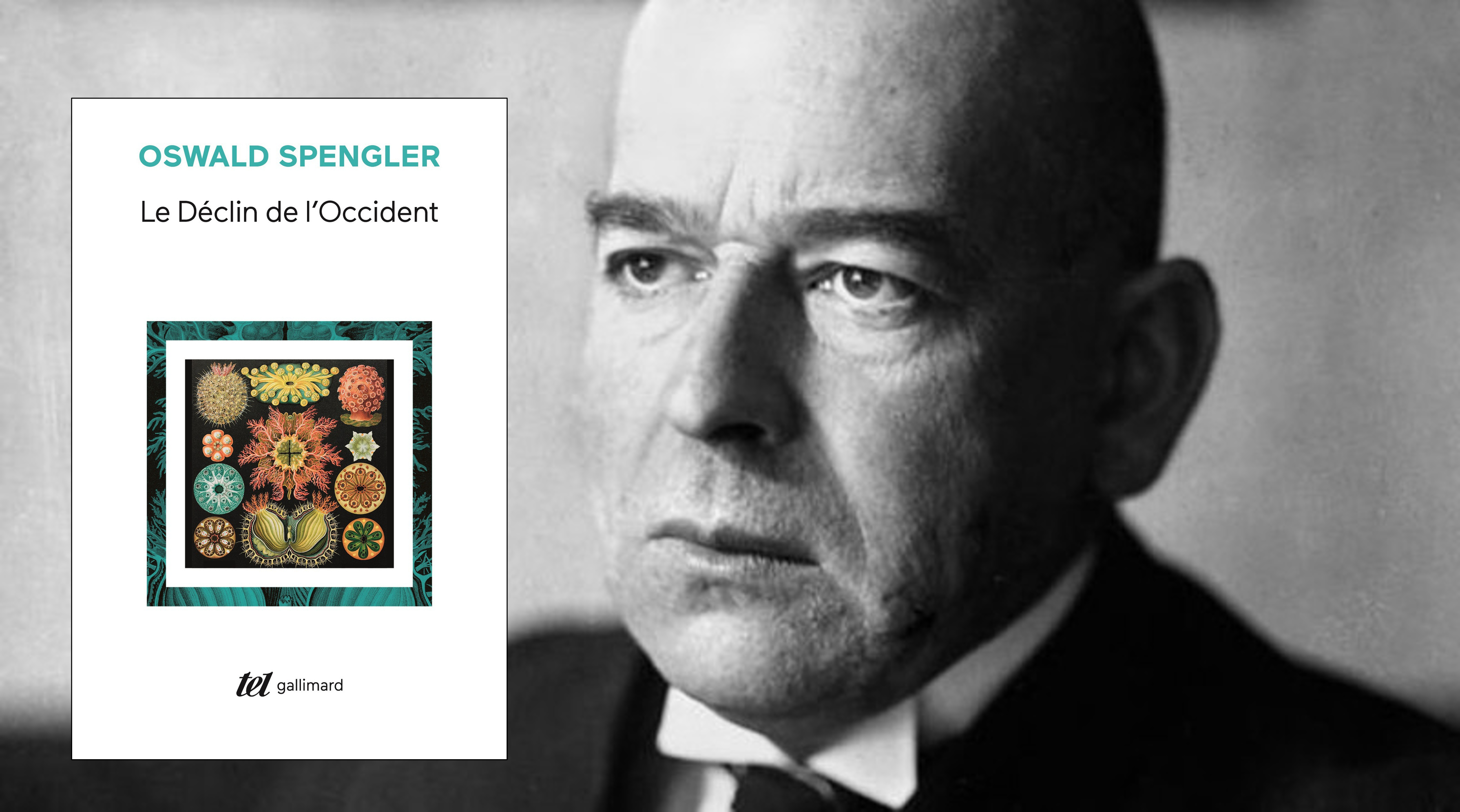

Le philosophe allemand Oswald Spengler mentionne cet événement comme l’une des sources d’inspiration de son essai « Le Déclin de l’Occident » (1918).

1er juillet 1914 : création du Royal Naval Air Service britannique.

Royal Naval Air Service (RNAS) est le nom donné à l’ensemble des moyens aériens placés sous l’autorité de l’Amirauté britannique entre et . Le 1er, le Royal Flying Corps de l’Armée britannique et le RNAS fusionnèrent pour constituer la Royal Air Force, première armée de l’air indépendante au monde.

Dès 1908, le gouvernement britannique diligenta la création d’un Comité consultatif pour l’Aéronautique tandis que le Comité de Défense impériale constituait une sous-commission sur l’aviation. Dans les deux cas il s’agissait bien entendu pour les politiques et les militaires d’étudier le meilleur usage que l’on pourrait faire des aéronefs à but militaire. Le 7 mai 1909 le Comité de Défense impériale approuva la construction par la firme Vickers d’un dirigeable rigide, inspiré des productions Zeppelin, devant être utilisé comme appareil de reconnaissance et d’observation par la Royal Navy. Surnommé bien mal à propos Mayfly, cet aérostat de 156 m de long fut détruit par une bourrasque de vent le 24 septembre 1911 avant d’avoir effectué son premier vol.

Entre-temps, en , le Royal Aero Club avait offert à la Royal Navy deux avions, ses instructeurs et ses installations d’Eastchurch pour y former ses premiers pilotes. L’Amirauté britannique accepta, sous réserve que les aspirants-pilotes soient volontaires, célibataires et capables de payer leurs cotisations au Royal Aero Club.

Sur 200 volontaires, quatre seulement gagnèrent la Naval Flying School Eastchurch : le Captain E.L. Gerrard du Royal Marine Light Infantry et les Lieutenant C.R. Samson, A.M. Longmore et A. Gregory (Roskill). Ils furent brevetés en 1911.

Un décret royal du 13 avril 1912 portant création du Royal Flying Corps entraina le regroupement du détachement aérien de la Royal Navy, des premiers éléments aériens de la British Army et du Bataillon Air du corps des Royal Engineers. Le RFC était constitué d’une unité terrestre et d’une unité navale (placée sous le commandement du commander C.R. Samson), et une École centrale de pilotage ouverte aux officiers et hommes de troupe des deux armes ouvrit ses portes le 19 juin 1912 à Upavon. Le premier commandant de la Central Flying School fut un marin, le Captain Godfrey Paine. Une Special Reserve of Officers fut constituée pour permettre la formation de cadres de réserve ne souhaitant pas opter pour un service ou l’autre.

Malgré une structure unifiée la Royal Navy était autorisée à mener des essais spécifiques à Eastchurch. Au cours de l’été 1912 l’Amirauté créa même un Département Aéronautique, qui fut confié au Captain Murray Sueter et dès apparut la mention Naval Air Service dans les documents mentionnant la participation de quatre hydravions à des manœuvres de la British Army.

En 1913 furent autorisés la construction d’une hydrobase sur l’île de Grain, dans l’embouchure de la Medway et d’une installation pour dirigeables à Kingsnorth, tandis que neuf bases terrestres étaient envisagées pour les besoins de la Navy. La même année des avions participent pour la première fois à des manœuvres navales britanniques, opérant depuis le HMS Hermes, un croiseur converti en ravitailleur d’hydravions. Le le Naval Air Service disposait de 44 officiers et 105 hommes de troupe issus de la Central Flying School ou de l’école d’Eastchurch, et de 35 spécialistes qualifiés dans la manipulation des dirigeables. Trois dirigeables souples commandés pour l’Army (Willows N° 4, Astra Torres AT-14 et Parseval N° 4) lui furent transférés à cette époque. Le Royal Naval Air Service fut officiellement constitué le comme l’élément naval du Royal Flying Corps, rattaché directement au commandement de la Royal Navy. Le RNAS ne passera officiellement sous contrôle de la Royal Navy que le 1er .

En le RNAS disposait de 39 avions, 52 hydravions, 6 dirigeables et 2 ballons captifs, le tout servi par 727 hommes de tous rangs dont 120 pilotes (Randolph S. Churchill vol II, p. 697). 12 bases pour dirigeables étaient réparties le long des côtes britanniques.

Initialement le RNAS avait pour mission la reconnaissance navale, l’assistance au combat de la flotte britannique, la surveillance des côtes du Royaume-Uni et l’attaque des secteurs côtiers sous contrôle ennemi. À partir de l’expérience acquise avec le HMS Hermes de nouveaux ravitailleurs d’hydravions furent rapidement mis en chantier en convertissant des navires civils. Le jour de Noel 1914 trois de ces navires, les HMS Engadine, HMS Riviera et HMS Empress prirent part à la première opération aéronavale menés par la Royal Navy : deux hydravions ne purent décoller mais les sept autres machines engagées effectuent un raid spectaculaire sur les installations navales allemandes de Cuxhaven. La couverture nuageuse et la modeste charge emportée (3 bombes de 9 kg par avion) ne permit pas la destruction des hangars de Zeppelin, un des objectifs de la mission, mais le raid eut un certain retentissement psychologique.

Le HMS Ark Royal, acheté lui avant achèvement, comportait une plage avant permettant de faire décoller des avions terrestres, ceux-ci devant impérativement se poser sur la côte. Il emportait donc 5 hydravions et deux Sopwith Tabloid équipés de roues. En le HMS Ark Royal appareilla pour participer à la bataille des Dardanelles.

En 1917 le croiseur de bataille HMS Furious perdit sa tourelle avant au profit d’un pont d’envol de 49 m surmontant un hangar à avions. Le le Squadron Commander Edwin Dunning se tua en tentant de se poser sur ce pont après avoir contourné la structure supérieure du navire avec un Sopwith Pup. Il fut donc décidé de supprimer la tourelle arrière et de la remplacer par un pont d’atterrissage de 91 m, également disposé au-dessus d’un hangar. La toute nouvelle Royal Air Force utilisa ce porte-avion pour bombarder les installations navales allemandes de Tondern le 19 juillet 1918, 7 Sopwith Camel parvenant à détruire les Zeppelin L.54 et L.60.

De façon moins spectaculaire le RNAS patrouilla de façon systématique au-dessus de la Manche et de la mer du Nord à la recherche de sous-marins allemands. 175 U-boots furent relevés durant la seule année 1917 et 107 attaqués. Si la technique balbutiante ne permit pas de véritable succès direct, les hydravions apportèrent indiscutablement une aide précieuse aux navires de surface.

Les actions les plus spectaculaires menées par le RNAS furent aussi celles qui générèrent le plus de rivalités, tant avec la British Army qu’avec le RFC.

Le RNAS ayant envoyé des éléments sur les côtes belges dès le début de la guerre, il fit blinder expérimentalement des véhicules Rolls-Royce afin de sécuriser ses moyens de communication et faciliter la récupération des pilotes tombés dans les lignes adverses. Hors début ces véhicules blindés furent les seuls disponibles pour protéger le retrait des troupes belges en britanniques entre Anvers et l’Yser.

En le RNAS fit réquisitionner tous les châssis de Rolls-Royce Silver Ghost pour conversion en véhicule blindé léger afin de former une RNAS Armoured Car Section, la partie supérieure des véhicules étant conçu par une commission spéciale de l’Air Department de l’Amirauté. Les trois premiers véhicules furent livrés le .

Le RNAS forma pourtant six Squadrons de 12 véhicules. Le premier fut envoyé en France, puis transféré en Égypte quand il devint évident que la stabilisation du front ne permettait plus l’utilisation de ce type de matériel à l’Ouest. Un autre gagna l’Afrique pour participer aux opérations contre les colonies allemandes et deux transférés en à Gallipoli[4]. En le RNAS dut transférer ses véhicules blindés à la British Army.

Le conflit opposant le RNAS et le RFC eut des conséquences plus graves. Appelé au secours du RFC sur le Front Ouest, puis à participer à la défense aérienne de Londres, il s’estima donc légitimement autorisé à tenter de détruire les installations Zeppelin de Friedrichshafen. Le raid fut mené le 21 novembre 1914 depuis Belfort, trois Avro 504 larguant 11 bombes de 9 kg et détruisant des installations au sol et une unité de production d’hydrogène.

Forte de ce succès puis d’opérations similaires sur les bases de la Kriegsmarine à Cuxhaven, Wilhelmshaven et Tondern, la Royal Navy parvint, malgré un budget très serré, à constituer une unité autonome de bombardement stratégique, alors même que le concept de bombardement stratégique relevait encore de la spéculation. Cette rivalité fut à l’origine de difficultés au front : pour rééquiper ses unités de bombardement stratégique le RNAS obtint de Sopwith la livraison prioritaire de Sopwith 1½ Strutter. Le War Office ayant exigé la rétrocession de ces appareils au RFC, la Navy obtint de recevoir des Sopwith Pup bien avant le RFC, puis de remplacer ses Pup par des Sopwith Triplane puis des Sopwith Camel… alors que le RFC devait continuer à utiliser des Pup surclassés.

Ce problème trouva sa conclusion le avec la création de la première armée de l’air indépendante au monde: le Royal Flying Corps de l’Armée Britannique et le Royal Naval Air Service fusionnèrent pour constituer la Royal Air Force. Le RNAS apportait à la RAF 67 000 hommes, 2 949 avions et hydravions, 103 dirigeables et 126 bases côtières.

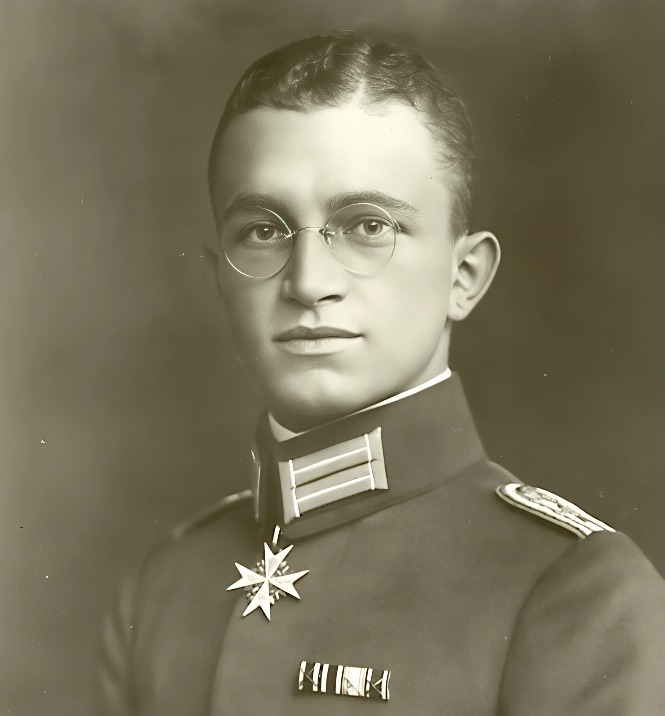

1er juillet 1915 : le pilote et as allemand Kurt Wintgens est le premier pilote à abattre un adversaire avec une mitrailleuse axiale synchronisée aux commandes d’un Fokker.

Né dans une petite ville de l’Empire allemand aujourd’hui située dans le Sud de la Pologne, Wintgens étudie dans une école militaire puis part en 1914 comme officier dans une unité de télégraphistes, dans laquelle il obtient ensuite la Croix de fer.

Transféré dans l’aviation comme observateur fin 1914, il devient ensuite pilote de chasse en . Affecté à l’escadrille Fl.67, il vole sur le nouveau monoplace monoplan Fokker E.I, pourvu d’une mitrailleuse axiale synchronisée, qu’il a contribué à mettre au point en étant pilote d’essai. Il est, le 1er, le premier pilote de guerre à abattre un adversaire avec ce nouveau système d’arme : l’avion abattu était un Morane-Saulnier Type L.

L’appareil français appartenait probablement à l’escadrille MS48 et était piloté par le capitaine Paul du Peuty, avec le sous-lieutenant de Boutiny comme observateur. Les aviateurs français rapportèrent avoir été engagés par un « Fokker Monoplan » à 1 300 mètres d’altitude au-dessus de la forêt de Parroy, près du village de Lunéville. L’avion français n’était armé que d’une carabine, tandis que le Fokker était équipé d’une mitrailleuse Parabellum MG 14 synchronisée à tir frontal. Après quelques minutes de combat avec le Fokker, de Peuty fut blessé à la jambe droite. L’Eindecker semblait avoir été touché par les tirs de la carabine de de Boutiny. Ce dernier avait épuisé toutes ses munitions, laissant son propre appareil sans défense, ce qui donna l’avantage à l’Eindecker. Peu après, l’Eindecker blessa également de Boutiny à la jambe. Malgré ses blessures, l’équipage français réussit à poser son Morane Parasol en toute sécurité, en territoire ami, bien que son propre moteur ait été touché par des dizaines de tirs de la mitrailleuse de l’E.5/15, le combat se déroulant dans le secteur de Lorraine.

Le , il est le quatrième pilote allemand à être décoré du prestigieux ordre « Pour le Mérite ».

Le Leutnant Wintgens enregistre au total 18 victoires aériennes homologuées à bord de différents modèles de chasseurs Fokker.

Le pendant la bataille de la Somme, près de Villers-Carbonnel, il est tué en combat aérien par l’as français Alfred Heurtaux.

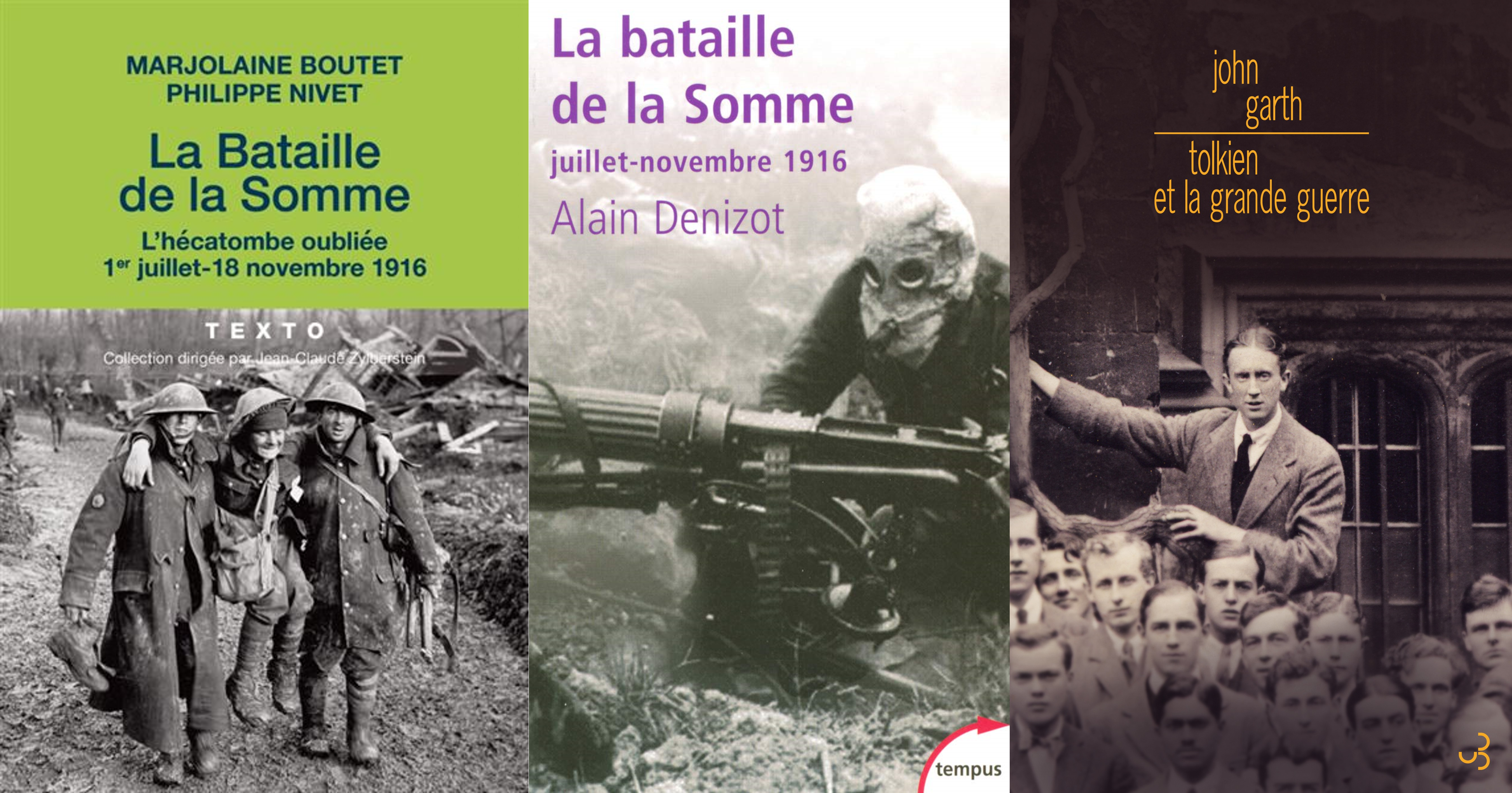

1er juillet 1916 : hécatombe britannique lors de la bataille de la Somme.

La bataille de la Somme en 1916, lors de la Première Guerre mondiale, a opposé les Alliés britanniques et français aux Allemands, à proximité de la Somme, essentiellement dans le département de même nom. Il s’agit de l’une des tragédies les plus sanglantes du conflit.

Conçue en , par Joffre, commandant en chef des armées françaises, l’offensive de la Somme dut être amendée du fait du déclenchement de la bataille de Verdun, le . Foch fut chargé par Joffre de sa mise en œuvre. Les Français, qui devaient fournir l’effort principal, épuisés par la bataille de Verdun, durent la confier aux Britanniques.

Ce fut la première offensive conjointe franco-britannique de la Grande Guerre. Les forces britanniques lancèrent là leur première opération d’envergure, et tentèrent avec les troupes françaises de percer les lignes allemandes fortifiées sur une ligne nord-sud de 45 km, proche de la Somme, dans un triangle entre les villes d’Albert du côté britannique, Péronne et Bapaume du côté allemand.

Il s’agit de l’une des batailles les plus meurtrières de l’histoire (hors victimes civiles) avec, parmi les belligérants, environ 1 060 000 victimes, dont environ 443 000 morts ou disparus. Pour la Première Guerre mondiale, dans ce sinistre classement, elle se place derrière l’offensive Broussilov, qui s’est déroulée sur le front de l’Est en Galicie, mais devant Verdun. La première journée de cette bataille, le 1er, fut, pour l’armée britannique, une véritable catastrophe, avec 58 000 soldats mis hors de combat, dont 19 240 morts.

La bataille prit fin le . Son bilan militaire fut peu convaincant. Les gains de territoires des Alliés furent très modestes, une douzaine de kilomètres vers l’est tout au plus, et le front ne fut pas percé. Les combats usèrent les adversaires, sans vainqueurs ni vaincus.

Au cours des cinq mois de la bataille, les Britanniques perdirent 782 avions et 576 pilotes, mais conservèrent la supériorité aérienne sur le champ de bataille.

La bataille de la Somme se singularise, cependant, par deux innovations :

- sur le plan militaire, par l’utilisation, pour la première fois sur un champ de bataille, d’une arme nouvelle, le char d’assaut ;

- l’utilisation du cinéma à des fins de propagande : pour la première fois, un film, La Bataille de la Somme, saisit une grande partie des horreurs de la guerre moderne en incluant des images tournées lors des premiers jours de la bataille.

Ces événements furent également couverts par des photographes et peintres, comme François Flameng, peintre officiel des armées françaises, dont les nombreux croquis et dessins de ces événements parurent dans la revue L’Illustration.

La mémoire collective des Français n’a pas gardé un souvenir de la bataille de la Somme aussi important que celles des Britanniques, des Canadiens, des Sud-Africains, et surtout des Australiens et des Néo-Zélandais qui la considèrent comme un des événements fondateurs de leurs jeunes nations. Le 1er juillet est une journée de commémoration sur les principaux lieux de mémoire du Commonwealth dans le département de la Somme, de même que l’ANZAC Day, la journée du 25 avril, notamment. Le mémorial national australien à l’étranger le plus connu se trouve à Villers-Bretonneux ; de même, les Britanniques ont fait édifier un imposant mémorial à Thiepval.

ANECDOTE : L’écrivain et philologue John Ronald Reuel Tolkien, auteur du célèbre Seigneur des Anneaux servit comme officier de transmissions pendant la bataille de la Somme, participe à la bataille de la crête de Thiepval et aux attaques subséquentes sur la redoute de Schwaben. Victime de la fièvre des tranchées, une maladie transmise par les poux qui pullulent dans les tranchées, il fut renvoyé en Angleterre le . Ses amis Rob Gilson et G. B. Smith n’eurent pas autant de chance : le premier a été tué au combat le 1er , et le second, grièvement blessé par un obus, mourut le .

1er juillet 1916 : naissance du pilote britannique et as Roland Robert Stanford Tuck.

Robert Roland Stanford Tuck est né à Catford, près de Londres, le 1er. Il fait ses études à Saint-Dunstan’s College où il excelle surtout en sport : il est champion de tir. À l’âge de 16 ans, en 1932, il entre dans la marine marchande. Il navigue à bord du Marconi, un cargo frigorifique qui fait la navette avec l’Amérique du Sud. Il s’attire le respect du capitaine et de l’équipage par son habileté au tir. Il apprend aussi à lancer le couteau. En 1935, il rejoint la Royal Air Force. Au terme de son instruction, en août 1936, il est breveté pilote et affecté à l’escadrille n° 65 « East India » à RAF Hornchurch, qui vole alors sur biplan Gloster Gladiator. Le , il est victime d’une collision aérienne avec un autre Gladiator. Son appareil tombe vers le sol sans qu’il puisse s’extraire du cockpit sur lequel les ailes se sont repliées. Il se croit perdu, mais la verrière explose, ce qui lui permet de sauter en parachute in extremis. Début 1939, l’escadrille est rééquipée en Supermarine Spitfire.

Le 1er , Standford-Tuck doit quitter son unité pour prendre le poste de Flight Commander de l’escadrille no. 92 basée à Croydon. C’est avec cette unité qu’il va remporter ses premières victoires durant la Bataille de France, au-dessus de Dunkerque. Dès sa première patrouille de combat, le , il revendique trois chasseurs allemands abattus près de Saint-Omer, un Messerschmitt 109 et deux Messerschmitt 110. Le lendemain, il abat deux bombardiers Dornier 17, et encore un autre le lendemain. Lors du combat du avec les Dornier 17, il est légèrement blessé. A l’atterrissage il découvre qu’une balle allemande a été stoppée par une pièce de monnaie qu’il avait dans la poche. La pièce deviendra son porte-bonheur. Le , il ajoute un Heinkel 111 et un Messerschmitt 109. À l’issue des opérations d’évacuation de Dunkerque, le , son palmarès faisait état de sept avions ennemis abattus, un appareil abattu en collaboration et deux autres endommagés. Cela en fait un des premiers pilotes britanniques à obtenir cinq victoires en pilotant des Spitfire. Il reçoit la Distinguished Flying Cross (DFC) le .

Durant la Bataille d’Angleterre il touche un Junkers Ju 88 isolé au-dessus de Cardiff, au Pays de Galles. Avant de fuir, l’avion largue ses bombes au hasard. L’une d’elles tombe sur une caserne de l’armée et tue un seul soldat : John King Spark, le beau-frère de Standford-Tuck.

Au mois de juillet et août, son palmarès s’enrichit. Le , il abat un Junkers Ju 88 et en endommage un autre, mais son avion est touché et il doit sauter en parachute. Le il abat un Dornier Do 17 au large des côtes galloises, mais son moteur est touché. Planant jusqu’à la côte, il parvient à se poser sur le ventre, pratiquement au bord des falaises. En septembre, il est nommé chef d’escadrille et prend le commandement de l’escadrille no. 257 « Burma », basée à RAF Coltishall, qui vole sur Hawker Hurricane. Le , il emmène au combat son escadrille pour le jour le plus dur de la Bataille d’Angleterre. Sa formation affronte près de soixante appareils ennemis. Il abat un Messerschmitt 110, puis une semaine après un Messerschmitt 109. Le , il abat encore un Junkers Ju 88. Au mois d’octobre, il effectue une visite à son ancienne escadrille no. 92, et après avoir piloté un Spitfire qu’on lui avait prêté, il enregistra une victoire de plus, contre un Messerschmitt 109.

En , il est décoré du Distinguished Service Order (DSO). En , il reçoit une seconde agrafe (Bar) à sa DFC. En , alors qu’il prend un verre dans un pub avec quelques camarades, un pressentiment le pousse à sortir au plus vite de cet endroit. Il essaye de persuader ses camarades de partir avec lui : aucun ne veut le suivre. Il sort donc seul. À peine a-t-il parcouru quelques mètres qu’une bombe tombe sur le pub et tue tous ses occupants.

Le , son Hurricane est touché et il doit sauter en parachute en mer. Un navire britannique le repêche. En , il est nommé Chef de l’Escadre de Biggin Hill, qui était dotée de Spitfire VB. En 1941, il réussit à atterrir après avoir été touché, mais à peine a-t-il touché le sol qu’une aile se détache.

Le , alors qu’il participe à une mission sweep (coup de balai) au-dessus de la France, son appareil est touché par des tirs venus du sol près de Boulogne-sur-Mer. Il doit se poser en catastrophe, mais réussit encore à mitrailler une batterie de DCA allemande. Capturé, il n’est pas lynché par les soldats allemands, à sa grande surprise. Les Allemands viennent l’aider à s’extraire de son avion et l’entraînent vers la batterie qu’il a mise hors de combat. Un de ses obus de 20 millimètres a pénétré par la gueule d’un des tubes de même calibre et l’a ouvert comme une banane épluchée. Les Allemands sont si étonnés par cet exploit qu’ils en oublient leurs camarades tués. Il est conduit auprès de l’as allemand Adolf Galland qui l’accueille avec courtoisie. Galland avait réservé le même accueil à un autre as britannique : Douglas Bader, le pilote sans jambes. Au moment de sa capture, Stanford-Tuck avait à son actif 29 victoires aériennes confirmées (27 appareils abattus, deux avions abattus en collaboration), plus six destructions probables, six avions ennemis endommagés et un appareil endommagé en collaboration.

Prisonnier de guerre, Stanford-Tuck est détenu trois ans au Stalag Luft III à Żagań (Sagan). Après plusieurs tentatives d’évasion ratées, il réussit enfin en à s’évader en compagnie d’un pilote polonais de la RAF, le capitaine Zbishek Kustrzynsky et parvient à rejoindre les lignes soviétiques. Les Soviétiques le renvoient en Grande-Bretagne.

Robert Tuck reste dans la RAF jusqu’en 1949, puis prend sa retraite. Il travaille comme pilote d’essais, notamment sur le bombardier à réaction English Electric Canberra. Puis se lance dans la culture des champignons dans le Kent, où il décède en 1987.

1er juillet 1926 : création de l’armée de l’air suédoise (Svenska flygvapnet).

L’armée de l’air suédoise a été créée le 1er juillet 1926, à la suite de la fusion des unités aériennes de l’armée de terre et de la marine. Face à l’escalade des tensions internationales dans les années 1930, l’armée de l’air a été réorganisée et ses effectifs sont passés de quatre à sept escadrilles.

L’armée de l’air suédoise a été créée le 1er juillet 1926, à la suite de la fusion des unités aériennes de l’armée de terre et de la marine. Face à l’escalade des tensions internationales dans les années 1930, l’armée de l’air a été réorganisée et ses effectifs sont passés de quatre à sept escadrilles.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en 1939, une nouvelle expansion fut entreprise, qui ne fut achevée qu’à la fin du conflit. Bien que la Suède ne soit jamais entrée en guerre, une importante force aérienne était jugée nécessaire pour parer à la menace d’invasion et résister aux pressions militaires des grandes puissances. En 1945, l’armée de l’air suédoise disposait de plus de 800 avions prêts au combat, dont 15 divisions de chasse.

Un problème majeur pour l’armée de l’air suédoise pendant la Seconde Guerre mondiale était le manque de carburant. Encerclée par des pays en guerre, la Suède ne pouvait pas compter sur les importations de pétrole. Le schiste bitumineux local était alors chauffé pour produire l’essence nécessaire.

Environ 250 membres d’équipage ont été tués dans des accidents entre 1939 et 1945, selon des statistiques qui n’ont pas été divulguées pendant les années de guerre mais publiées par la suite.

1er juillet 1940 : à Londres, le Général de Gaulle, en présence du contre-amiral Muselier et de Thierry d’Argenlieu, choisit la croix de Lorraine comme emblème de la France libre.

Le général de Gaulle, refusant la défaite, décide de poursuivre le combat depuis Londres où il entre dans l’Histoire en prononçant son fameux Appel à la résistance le 18 juin 1940.

En quelques jours, il s’agit pour le général de Gaulle d’organiser, depuis Londres cet embryon de France qui dit non. Adressant de nombreux télégrammes aux gouverneurs de l’Empire, de Gaulle informe rapidement de sa situation et de sa position : la France ne peut se résigner à la défaite ; « La flamme de la résistance ne s’éteindra pas. »

Très vite se pose la question d’identifier au mieux les moyens et forces des Français libres afin de les distinguer de ceux de Vichy. Il était alors nécessaire, pour les Français libres de trouver un signe distinctif.

Dès le 1er juillet 1940 à Londres, sur proposition du vice-amiral Muselier et en présence du capitaine de corvette Thierry d’Argenlieu, la croix de Lorraine est adoptée comme emblème de la France libre.

Quel nom plus évocateur pour une France résistante que celui de la Lorraine, terre de Jeanne d’Arc, qui a tant lutté au cours de son histoire pour son indépendance ! Ce signe si facile à mémoriser et à dessiner clandestinement s’oppose aussi à la croix gammée de l’occupant nazi.

Le choix de ce symbole était le bon : il rassemblera l’ensemble de la Résistance aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur.

Le 2 juillet 1940, la croix de Lorraine devient par décret du général de Gaulle le signe officiel des Forces navales françaises libres. Les bâtiments de guerre et de commerce reçoivent l’ordre de porter « à la proue un pavillon carré bleu orné en son centre de la croix de Lorraine en rouge ». Les appareils des Forces aériennes françaises libres doivent également porter à côté de la cocarde réglementaire une croix de Lorraine inscrite dans un cercle.

L’ingénieur maritime Villeneuve du 4e bureau réalise au cours de l’été 1940 l’insigne officiel des Français libres.

Charles de Gaulle le premier épingle à son uniforme cette croix de Lorraine tréflée rouge à liseré blanc sur un losange bleu. Le 18 juin 1942, ce modèle orne la tribune de l’Albert Hall de Londres où le général de Gaulle commémore l’Appel à la résistance.

Enfin, les Compagnons de l’Ordre de la Libération reçoivent une médaille sur laquelle figure à l’avers un glaive surchargé d’une croix de Lorraine et, au revers, la devise « En servant la patrie il a apporté la victoire » (« Patriam servando victoriam tulit »).

Source : Fondation Charles de Gaulle

1er juillet 1944 : Garbo trompe les Allemands au sujet des V1.

A cette date, 2 415 V1 ont été lancés sur Londres. L’analyse des impacts montre que si 27% des engins atteignent Londres, les autres sont tombés au sud-est de l’agglomération avec des effets limités. Les Allemands tirent donc trop court et à droite. Dès le début de la campagne, les agents doubles, en particulier Garbo et sa vingtaine d’agents fictifs, sont mis à contribution. Les responsables civils et militaires des plans de déception décident d’indiquer obligeamment à l’Abwehr, en se fondant sur l’heure d’impact de nombreux V1 tombés au sud-est de Londres, que ceux-ci ont atteint le centre de la cité. Les Allemands sont donc encouragés à maintenir tel quel leurs réglages. Les Britanniques contrôlent l’efficacité de la ruse en décryptant le trafic de l’Abwehr et celui du régiment lançant les engins. Bien que certains V1 soient équipés de radio-balise permettant de suivre leur trajectoire, les Allemands donnent la priorité aux informations de Garbo en cas de contradiction, tant la fiabilité de Garbo, Brutus et Tricycle, est grande à leurs yeux. Cette ruse sera reconduite dans le cas des V2.

Source : British Intelligence in the second World War, volume 5. Guy Malbosc

1er juillet 1945 : création de l’ESMIA à Coëtquidan.

L’école spéciale militaire interarmes est créée à Coëtquidan pour héberger l’ESM (bâtiments de St Cyr l’École détruits en 1944) et accueillir les différentes écoles de cadres créées durant la guerre.

Héritière des écoles d’armes du XIXe siècle permettant à l’élite des sous-officiers d’accéder à l’épaulette, l’école militaire interarmes (EMIA) est officiellement créée le 13 décembre 1944 à Cherchell. Sous cette appellation sont formés des élèves-officiers de tous les recrutements et d’horizons très divers. Cet amalgame perdure jusqu’en 1961, date à partir de laquelle le général de Gaulle décide de scinder l’ESMIA en deux écoles distinctes : l’école spéciale militaire de Saint-Cyr de recrutement direct et l’école militaire interarmes destinée au recrutement interne.

Au fil des années, cette école va se forger une véritable identité. En 1966, la tenue bleue, initialement prévue comme tenue de soirée, devient la tenue de parade des élèves qu’ils portent accompagnée du sabre d’officier. C’est en 1978 que pour la première fois, les élèves portent l’actuelle tenue à col officier bleu ciel ornée de la grenade et d’un pantalon à bande latérale bleu ciel.

A partir de 1986, la scolarité passant à deux ans, la transmission des traditions peut enfin se faire entre les anciens et les cadets. Surnommés les « Dolos » du nom d’une marque de corned beef que l’on trouvait jadis dans les boites de ration, les élèves de l’EMIA incarnent l’école du mérite.

Sa devise est : « Le travail pour loi ; l’honneur guide ».